Минувшее — не править

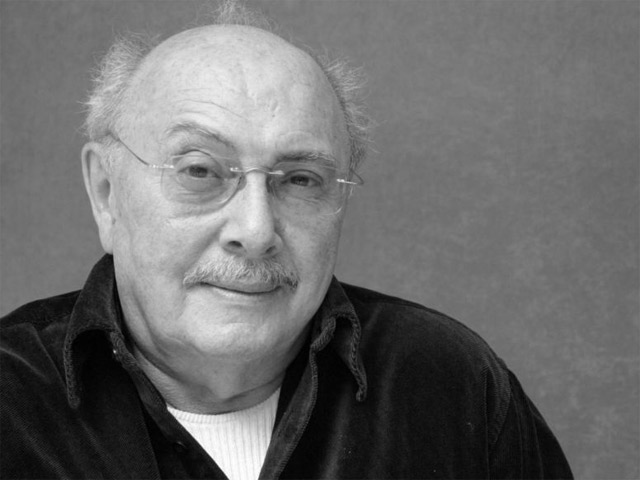

Портал ГЕФТЕР интересует историографическая критика во всей ее полноте, а ее выражение — представление самобытности авторской позиции. Мы представляем интервью о Гефтере ответственного редактора Радио Свобода, профессионального историка Владимира Тольца.

1 807

1 807

© Radio Free Europe/Radio Liberty

От редакции: Помимо известной каждому историку «истории ножниц и клея», видимо, должна существовать история «ладана и елея», в которой критика — нечто лишнее, наносное. Но портал ГЕФТЕР интересует историографическая критика во всей ее полноте, а ее выражение — представление самобытности авторской позиции. Мы представляем интервью о Гефтере ответственного редактора Радио Свобода, профессионального историка Владимира Тольца.

— Как бы вы определили, кем для вас был Михаил Яковлевич Гефтер в среде инакомыслящих? Кем он был тогда, в те годы для вас и ваших товарищей?

— Про товарищей мне трудно говорить, я не возьму на себя этот груз. А для меня он был, во-первых, знакомый семьи, в которой я тогда жил. Во-вторых, я его очень чтил как участника войны. Знал и тогда уже, и позднее от многих других людей слышал о его мужественном поведении на фронте. Я это в нем очень ценил. Кроме того, он для меня еще был сотрудником института, в котором я учился в аспирантуре. И это для меня было некоей особой, комической, если можно так выразиться, его ипостасью.

— Почему комической?

— Я занимался в ту пору, — и очень сожалею, что не удалось продолжить это, — русской историей конца XVI–XVII веков. Это очень конкретное знание, которое связывается с большим контекстом других пластов прошлого. Естественно, для нас — для меня лично, для моих товарищей по аспирантуре, упомяну сейчас лишь одного — безвременно ушедшего моего друга Диму Борисова — существовали и серьезные методологические проблемы. Но для нас здесь «учителями» были, если говорить о регулярном курсе методологии, такие величины, как Лаппо-Данилевский, допустим. А у Михаила Яковлевича в его секторе там были все (ну, может быть, не все) какие-то марксистские доктринеры, они рассуждали о молодом Марксе, о другом каком-то, более зрелом Марксе, они ловили кайф от того, что так или иначе интерпретировали тексты Маркса. В том числе, и об истории. Казалось, конкретная история была для них делом второго плана…

— Вам было видно различие тогда между ними и официозным марксизмом?

— Да, конечно. Это же все происходило на моих глазах — разгром в семидесятом году…

— А до этого было понятно, что это некая альтернатива господствующему марксизму?

— Вы пытаетесь, может быть, не совсем осознанно, предложить мне несвойственную мне антитезу. Все-таки это была одна из разновидностей марксизма. Может быть, даже и не одна… Когда я начал учиться в университете, мы, студенты-историки, прочли их, этих марксистов-методологов, — очень интересный, я считаю, познавательный сборник о типологии формаций. Сейчас я уже с трудом вспоминаю: там была попытка коррекции пятистадийной, грубой марксистской, (советской) схемы истории — «азиатский способ производства» и т.д. Это не Михаил Яковлевич его выдумал. Но эти ребята, новые марксистские методологи, очень активно за это уцепились. А потом за это уцепились и за них, за эту попытку такого развития марксизма. Вот вы противопоставления от меня хотите, но статьи в этом сборнике скорее воспринимались нами, не очень-то подпорченными «марксистской» методологией и доктриной, как одна из ее разновидностей, как внутривидовая борьба, которую мы наблюдали извне! Стыдно признаваться, даже несколько свысока.

Вообще же, от Михаила Яковлевича (я боюсь здесь наложения последующих впечатлений) было ощущение, что он слишком поздно некоторые книжки прочитал…

— Например?

— Бердяев. «Истоки и смысл русского коммунизма», например. В одном из позднейших интервью, — я уже находился в ту пору на Западе, — я наткнулся на признание Михаила Яковлевича, что он лишь недавно это прочел.

— Притом, что, скажем, Ю.Н. Давыдов и другие прочли гораздо раньше.

— Мне трудно судить сейчас об этом. Но вот я точно помню: на первом курсе университета из методологических работ я читал Эдуарда Мейера, — он, кстати, был в обыкновенной университетской библиотеке, — показавшего просто смехотворность рассуждений Маркса о рабовладельческом способе производства. А Мейер, между прочим, был не только младшим современником Маркса — он, прежде всего, был великим античником и ориенталистом. И не случайно я до сих пор помню прочитанную в юности его брошюру, впечатлившую не только полемической безжалостностью, но, главное, оперированием абсолютно неизвестным Марксу материалом.

А для Михаила Яковлевича в его методологии того времени «материалом» была не история, а «молодой Маркс», «немолодой Маркс»… Одна из тем, которая, по-моему, его очень занимала, — это рассуждения Маркса об истории, в частности об истории России. Однако, пусть не в мои университетские, пусть в аспирантские времена, но многим мало-мальски образованным историкам было ясно, что эти марксовы рассуждения — воинствующее дилетантство. Они основаны не на знании фактов, а на знании устаревшей к нашему времени литературы о фактах, весьма пристрастно и бегло прочитанной. А именно на этом, на интерпретации написанного Марксом об истории, как мне кажется, прежде всего и базировались построения этих методологов и теоретиков «общих проблем». Они не занимались конкретно историей. А их представление об истории основывалось на книгах о ней и интерпретации ими прочитанного, марксистское первородство которой они хотели доказать в первую очередь.

Для контраста могу упомянуть вам Тойнби, который при всех его теоретических построениях занимался конкретной историей, и Броделя с его знаменитой историей повседневности, в основе которой — тоже конкретный материал, а вовсе не написанное об истории другими.

Я говорю это не в осуждение. Такова была одна из особенностей развития того, что называлось тогда и позднее «советской историографией». Кроме того, я не хочу скрывать, что в ту давнюю пору (да и позднее тоже) я, начинающий историк, был довольно далек от говорения о «смысле истории» и рассуждений на сей счет. История, повторюсь, очень конкретна. Это не спекуляции по поводу «альтернативности», «безальтернативности» — это знание того, что происходило, и понимание, где могло происходить иначе. И основанные на этом знании выводы. А делать их можно лишь с опорой на первоисточники при помощи постоянной шлифовки методики извлечения из них фактов. И тут никак нельзя ограничиться знанием и интерпретацией устаревшей литературы. Тем более написанным некогда молодым Марксом… Все это довольно банально, но марксистские мудрецы из компании Гефтера это игнорировали, что ли…

— У Гефтера тоже важнейшая мысль была об исторических альтернативах.

— Совершенно верно.

— Но как вы обозначили бы расхождения не только в бэкграунде?

— Мне в этом смысле близки и понятны его рассуждения. Но для меня все-таки он, скорее, не историк, а историософ — рассуждатель об истории, а не ее исследователь. Скорее, интерпретатор того, что писал о ее внутреннем развитии Маркс…

— Кого бы вы еще отнесли к историософам в кругах инакомыслящих?

— Я не знаю. Но позвольте мне продолжить ответ на ваш предыдущий вопрос.

…Я помню эту сцену, когда громили «новое направление» и их сектор. В зале на «сцене» стоял громадный стол, накрытый зеленым сукном, на нем стояло пятьдесят пять томов Ленина, чтобы спорящие стороны могли брать это «священное писание» и цитировать. Что они и делали. Они крыли друг друга цитатами, доказывали, кто из них настоящий марксист, а кто ненастоящий, кто из них развивает марксизм, а кто догматически его использует…

В первом ряду я с изумлением заметил человека из нашего сектора (сектора феодализма), с которым я дружил, несмотря на разницу в возрасте, — замечательного историка Александра Александровича Зимина. Зимин в таких собраниях любил сидеть, вытянув ноги, и вроде как дремал. Это он проделывал и на заседании сектора, все внимательно при этом слушая. Когда я к нему подсел и спросил, что он здесь наблюдает, он сказал: «Как у вашего Высоцкого — “билась нечисть груди в груди и друг друга извела”». Зимин был настоящим и очень конкретным историком. И не очень-то марксистским, мне кажется, несмотря на то что в соответствии с ритуалами в каждой из своих многочисленных книг цитировал «основоположников», но различие все-таки было очевидным…

Знаете, мне их было искренне жаль всех — тех, кого громили. И Михаила Яковлевича, и оборонявшегося цитатами Виктора Петровича Данилова, очень волновавшуюся его жену Людмилу Валерьяновну (она, кажется, участвовала в злополучной дискуссии об «азиатском способе производства») и даже член-корра Волобуева, который потом вылетел из директоров. Но это все-таки было не наше.

Ну, а в «среде инакомыслящих», — это уже ответ на следующий ваш вопрос, — он, Михаил Яковлевич, встретился мне уже как «источник информации». Я вместе с друзьями мастерил тогда «Бюллетень В», издававшийся не для широкой общественности. В начале 1980-х материал этого издания «для своих» ложился в основу «Хроники текущих событий» и являлся оперативным источником информации для некоторых западных корреспондентов, а также для издания «Вести из СССР» в Мюнхене. И когда Михаил Яковлевич попал под колеса властей, внимательно наблюдавших за его деятельностью с «Поисками», то, естественно, я должен был встретиться и с ним, и с Раисой Борисовной Лерт, и с Глебом Павловским. Был большой интервал: я Гефтера долгое время не встречал перед этим. И скажу вам, передо мной предстал несколько иной человек, гораздо более мне близкий…

— А что происходило с человеком, с ученым, когда он становился инакомыслящим? Что произошло именно с Гефтером?

— Вы имеете в виду, как с ученым?

— И как с человеком. Вы говорили, что он очень изменился?

— Да, ну, мне проще было беседовать с ним. Потому что раньше, когда он говорил даже в быту какие-то серьезные вещи, мне казались они часто смешными, а тут я не находил ничего смешного и прекрасно его понимал. Он рассказал мне, как он видит эти преследования журнала.

— Вы соглашались с его картиной, с его видением или нет?

— Сейчас я уже не помню. Да и вообще это тогда не было важным. Я должен был выслушать, запомнить и зафиксировать. Это не вопрос согласия или несогласия…

— Он рассуждал как историк?

— Нет.

— То есть он видел в этом какое-то историческое событие?

— Я думаю, что это не бытовое — это, скорее, общественно-политическое. Но я думаю, что он видел в этом какие-то исторические вещи, однако мы этого не обсуждали. Во всяком случае, я этого не помню.

— По нему можно было сказать, что он академический ученый по самому стилю рассуждения?

— Можно было. Он настоящий советский академический ученый. Это же неизгладимо! У Михаила Яковлевича как у ученого было одно замечательное качество. Он умел прекрасно говорить и аргументировать свою мысль. Признаюсь, я осознал это впервые, когда мы однажды оказались вместе на похоронах. Это, конечно, не самый подходящий повод оценить логику, способность аргументировать и стилистические особенности его речи как ученого. Но именно тогда он меня, человека, плохо говорящего, впечатлил настолько, что я до сих пор помню это.

Потом, живя за границей, я не многое читал из того, что он наговаривал и публиковал, но я всегда видел и чувствовал это — мастерство слововыражения.

— Это личная харизма или писательский талант?

— Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.

— Как воспринимались «Поиски» в вашей среде?

— О среде вообще мне трудно говорить. А если вспомнить наш «Бюллетень В», надо сказать, что мы «не брезговали» ничем. Все, что происходило, на наш взгляд, заслуживало нашего внимания и фиксации.

— Но «Поиски» читали все? Каков был круг читателей?

— Я сейчас пытаюсь понять это слово и для себя его адаптировать — «круг». Нет, не все. Что значит «круг»? Я знаю, что, наверное, те из инакомыслящих, кто на нынешнем языке называются учеными из естественно-научных сфер, знали об этом, но я не могу сказать, чтобы они читали это.

— То есть это было исключительно для гуманитариев?

— Не знаю. Я просто пытаюсь ответить на ваш вопрос. Я знаю людей, про которых нельзя сказать, что они все читали. Им, вероятно, было неинтересно. Не знаю, почему. Сказать, что исключительно для гуманитариев, я тоже не могу.

— Вы назвали Гефтера историософом. Кого бы еще из диссидентов, из инакомыслящих вы назвали бы так?

— Я не знаю вообще, кто такие диссиденты. И в свое оправдание могу лишь сослаться на тонкую работу моего друга Александра Даниэля «Диссидентство: культура, ускользающая от определений?».

Из этих марксистских постраданцев (ну, назовем их «диссидентами»), тех, кто раньше или позже увлекся историей, я могу назвать нескольких. К примеру, двоих в прошлом сотрудников журнала «Молодой коммунист». Один — теперь очень известный человек, написавший массу книжек об истории, профессор Александр Янов, он живет в США. Второй из них — человек, который, по-моему, выступал у вас на Гефтер.ру, Игорь Клямкин, который вдруг написал теоретическую большую книгу о русской истории.

— Они историософы, по-вашему?

— Это немного разные люди. Я в советскую пору не знал Янова. Когда он эмигрировал, Таня Великанова презентовала мне пухлую рукопись — основу его изданного позднее на Западе монументального сочинения. Припоминаю, что при чтении меня тогда впечатлила идеологическая заданность текста, стилистика, скорее публицистическая, нежели академическая, и резкая критика в нем упомянутого уже А.А. Зимина, выстроенная на обильных цитатах из его работ, интерпретируемых весьма вольно. Периодически я звонил Александру Александровичу, зачитывал ему смачные куски из яновской рукописи и обещал, как дочитаю, привезти ему эту махину для прочтения. В конце концов он сказал: «Приезжай, а это не тащи — это никакая не история…» (Я вспомнил об этом эпизоде много спустя, прочитав в интервью А.И. Миллера: «Янов к собственно историографии почти никакого отношения не имеет.Имеет, но лишь в том смысле, что у нас сейчас значительная часть историографии функционирует на обочине историософии, и все исторические спекуляции такого рода имеют к такой “историографии” какое-то отношение».) При этом, заметьте, я к Александру Львовичу Янову как к автору особого историко-публицистического жанра и профессору политологии отношусь с должным почтением. Но это — другая песня…

Ну, а Игорь [Клямкин], которого я знаю хорошо и дружу с ним, и его совместная с Ахиезером монументальная работа — из той же «оперы». Я не убежден, что Игорь смотрел первоисточники. А тут главный признак исторического сочинения, — я снова позволю себе цитату, на сей раз из Игоря Данилевского, написавшего по поводу другой работы (кстати, яновской): «Главный признак такового — прямые ссылки на документы, — как правило, отсутствуют: автор в подавляющем большинстве случаев опирается на чужие выводы и цитаты из источников, взятые из вторых рук (а это дело сомнительное; не потому, что цитаты могут быть искажены, просто их уже отобрали — до того)». Да, без этого не бывает. Первоисточники — это не сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, как это было у «новых методологов» 1960–70-х годов, как вы понимаете, — это документы…

— Но если мы вернемся к Михаилу Яковлевичу Гефтеру, он занимался в семидесятые, восьмидесятые годы частным историческим опытом декабристов, Герцена и так далее. То есть он пользовался, конечно, готовыми изданиями, но пытался проанализировать именно частные случаи.

— Вам это виднее. Я помню, вдова академика Варги Шарлотта Эммануиловна, которая очень любила Михаила Яковлевича, усмехаясь, говорила мне, может быть, именно с его слов, что в тексте «Всемирной истории», в редактировании которой Михаил Яковлевич принимал участие, — возможно, он ей сам это рассказал как парадокс, чтобы ее повеселить, — в статье о предвоенной ситуации в Венгрии подчеркивалась, как полагалось советскому изданию, крайняя бедность населения этого буржуазного государства. И как доказательство бедности — аргумент: в этой межвоенной Венгрии одни трусы приходились на, скажем, такое-то количество мужчин. Шани же (Шарлотта Эммануиловна) с неоспоримым знанием дела поведала мне, что мужчины-венгры (все!) носили кальсоны. А то, что авторы и редакторы «Всемирной истории» считают недостающими по бедности предметами туалета, были, вполне возможно, трусами для плавания, плавками. Эпитетов, которыми наградила при этом старушка Варга советских историков, приводить не стану. (Ее русский лексикон был несовершенен, но в бранной своей части весьма богат.)

Что же до частных исторических опытов Михаила Яковлевича, признаюсь честно, я не знаток его работ такого рода. Могу поверить вам на слово, что он занимался конкретными темами. Но для меня он, прежде всего, конечно, марксистский теоретик истории.

— Но, кроме того, Михаил Яковлевич все-таки стремился к определенному влиянию на политику. Что он видел основным рычагом этого влияния? Знание истории, знание прошлого или определенное доктринерство?

— Мне трудно судить об этом.

— Как вам казалось, какое впечатление он производил, когда вы разговаривали о политике?

— Несомненно, такие разговоры были. Но не хочу врать: я не могу их припомнить. Рассуждения его о профессиональных проблемах и гонениях в институте производили на меня, молодого тогда, смешливого человека, который был чужд этим марксистским доктринам, весьма… Поймите контекст: когда громили Михаила Яковлевича, в семидесятом году, произошло событие, для молодых историков в Москве, по крайней мере, гораздо более существенное, чем разгром этой марксистской компании.

— А именно?

— Всемирный конгресс историков. Я потом бывал на всемирных конгрессах, был в Штутгарте, был в Мадриде. Может быть, это сила радикализма впечатления юности, но ни по составу участников (экстра-класс!), ни по интеллектуальному уровню большинства иностранных участников гонимый сектор методологических проблем и рядом не лежал!.. Позднее ни на всемирных конгрессах историков, ни на советологических конгрессах по истории Восточной Европы, ни на заседаниях AAASS уровня Москвы-70 достичь, мне кажется, не удавалось. Все-таки семидесятый год в истории всемирных конгрессов — это, я думаю, нечто особенное. Ну, и судите сами: где в таких обстоятельствах был центр внимания и моего интереса? Неужели там, где «билась нечисть груди в груди…»?

— Насколько Михаил Яковлевич интересовался тем, что происходит в современной историографии?

— Мне трудно оценить.

— Он расспрашивал об этом в разговорах?

— Я ведь встречал его в домашней обстановке, где историографические темы возникали нечасто. Иногда он рассказывал дико смешные, на мой взгляд, вещи о своих перипетиях на службе. Например, помню вот что: Михаил Яковлевич рассказал, как Некрича исключали из партии. Пришел из Новочеремушкинского райкома к ним в сектор какой-то человек, может быть, инструктор райкома. А Некрич, еще до раздела института, значился в какой-то партийной группе вместе с Михаилом Яковлевичем. Пришел и сказал, что Александра Моисеевича Некрича нужно исключить из партии. И мотивация была какая-то довольно глупая, мне кажется, не соответствующая истине на тот момент. Потому что, якобы, этот человек (инструктор райкома?) сказал, что Александр Моисеевич Некрич собрался на постоянное место жительство в Израиль и в связи с этим его и надо исключить. (Насколько я помню, Александр Моисеевич выехал много позднее разгрома.) И собравшиеся, как полагается коммунистам, были готовы проголосовать, как надо. Но Михаил Яковлевич, человек принципиальный, выступил с речью, которую, как я понимаю, он считал справедливо неким гражданским поступком. Он сказал, что Александр Моисеевич Некрич (я вольно пересказываю то, что я услышал, — это меня тогда страшно веселило) вступил в партию на фронтах Великой Отечественной войны, если он и собирается уехать в Израиль, он же не на луну собирается уехать! В Израиле — не одна, а даже несколько компартий, а одна, руководимая, по-моему, Вильнером, — чрезвычайно дружественная компартии Советского Союза, почему мы должны его исключать? Некрич, приехав, может продолжить в ней свой коммунистический стаж… Примерно так. Но гораздо краше, конечно, потому что Михаил Яковлевич, как я уже сказал вам, просто блестяще мог говорить и аргументировать отстаиваемую им позицию. Судя по тому рассказу, посланец Новочеремушкинского райкома его довольно тоскливо выслушал и говорит: «Михаил Яковлевич, я же не сказал, что Александр Моисеевич Некрич сошел с ума. Я сказал, что он просто собирается уехать в Израиль. Поэтому кончайте свою демагогию! Исключаем, и все!..»

Много позднее, когда мы впервые встретились с Некричем на Западе (это было в Париже), я пересказал ему эту историю. Александр Моисеевич отреагировал несколько для меня неожиданно: «Позвольте угостить вас шампанским?» И мы выпили. В том числе и за Гефтера тоже.

— Михаил Яковлевич с самоиронией это рассказывал?

— По-моему, да. Во всяком случае, сейчас мне бы хотелось так думать.

— А о чем он говорил только серьезно?

— Он о многом говорил серьезно. Он говорил серьезно о работе, о том, как их выживают там. Забудем, что они были марксисты, это неважно, но выживать целый сектор очень способных людей, может быть, разных, но там были просто блестящие люди, — это какое-то хамство…

— Для него это было неожиданно или он предчувствовал такое развитие событий?

— Ведь это была длинная история. Я не могу вспомнить, но не думаю, что это было неожиданностью. Эта история длилась буквально с середины шестидесятых годов.

— То есть он тяжело переживал это?

— Да, тяжело переживал. Но поймите правильно: он не был в центре моего внимания, поэтому не стоит придавать серьезное значение этим вымучиваемым вами из меня воспоминаниям. Я относился и отношусь к нему с чрезвычайной симпатией. Как к «своему». Я считал и считаю, что он был неординарным человеком, в том числе в плане, если угодно, гражданского поведения. Но при этом я скептически относился к его марксизму. Ну, просто потому, что я был человеком другого поколения, другой культуры. Я легко могу сейчас признать, что, может быть, я просто не понимал чего-то и не понимаю в этом деле, но мне многое, что его волновало и интересовало, — все эти игры с марксистской методологией, исследования неизвестно чего, — не представлялись чем-то глубоким и интересным. Уже тогда все это было для меня чужим вчерашним днем. В общем-то я был мальчишкой в ту пору, но все-таки Бердяева я, в отличие от Михаила Яковлевича, читал. Может быть, не очень все понимая. Читал и многое другое — и самиздат, и тамиздат, и русских религиозных философов…

И вот сегодня я, уже старик, спрашиваю вас, молодых обожателей Гефтера и исследователей его творчества и наследия: а почему, собственно, он в ту пору так многого (и не только запрещенного) не читал? Потому что недоступно было? (Ну, спросил бы хоть у меня… В столицах все в ту пору, кто интересовался, многое могли достать. Особенно гуманитарии.) Потому что неинтересно? Почему в его работах до определенного периода только Маркс да Ленин разного возраста? И куда, кстати, их «мудрые мысли» подевались из его сочинений и речей поздней поры? И почему? И какую роль в этом играет то, что его вышибли из казенной науки? Я не знаю ответов на эти вопросы. Надеюсь найти их на «Гефтер.ру».

Для меня лично история Гефтера, особенно начиная с издания, а затем и разгрома «Поисков», — в этом эпизоде он, на мой взгляд, держался просто безукоризненно, — полная загадка. К сожалению, я мало что знаю об этом. Но я полагаю, что это очень важная для понимания «большой истории» страница ее. (Августовская (1970) «информация» Андропова, в которой упоминается Гефтер, — лишь небольшое, но показательное свидетельство тому.) И именно поэтому «феномен Гефтера», его конкретная, а не доктринальная история так важны для изучения.

А возвращаясь к тому, чему я был свидетелем, могу добавить, что все эти марксистские «новые методологи» до поры до времени «танцевали» на разрешенной для этого поляне. Но помните, как у Мандельштама, делившего произведения мировой литературы на разрешенные и написанные без разрешения? «Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух». Думаю, с историей и в советское время, и в несоветское то же самое. «Ворованный воздух» адекватнее объектам ее изучения. Неистовый Мандельштам пророчил страшные казни на головы пишущих разрешенное. В том числе запрет иметь детей. Но вот еще одна интересная тема для историков: духовные дети (ученики) тех, кто писал «разрешенное». Как это все сказалось на них? И как они оценивают это прошлое своих учителей? Надеюсь, «Гефтер.ру» и это мне поведает.

— Воспринимали ли вы Михаила Яковлевича Гефтера как потенциального политика? Видели ли вы в нем харизму возможного политика?

— Нет.

— Почему?

— Мои представления о политике в ту пору, когда я видел Михаила Яковлевича, были чрезвычайно ограничены. Политики для меня были люди с фотокарточек в газете «Правда», члены Политбюро ЦК КПСС плюс приезжающие к ним рейганы и киссинджеры. Ни типологически, ни по стилистике Михаил Яковлевич не попадал в этот ряд. Он был нормальным человеком.

— А потом, уже в эмиграции вы изменили представление о политиках?

— Да.

— И Михаил Яковлевич стал казаться политиком?

— Я просто не задумывался о нем так никогда. Но я, по крайней мере, увидел разных политиков живьем — Горбачева, Ельцина, немецких политиков, американских… Это другие люди, это не тот иконостас стариков, на образах которого в моем мозгу строилось эмпирическое представление о политиках в семидесятые годы. Оно же не на аристотелевской «Политике» формировалось… Хотя, конечно, как все, я читал и Макиавелли, и Витте, и Джилласа… Но при слове «политик» вспоминались в ту пору прежде всего Политбюро, Хрущев с ботинком в ООН и красавец Кеннеди…

Ну, а если отвечать на ваш вопрос с «вершин» сегодняшнего «опыта» и знания, то и тут ответ будет отрицательным. Во-первых, все политики, с которыми я более-менее обстоятельно общался (тот же Горбачев или Алиев, к примеру) весьма циничны. Про Михаила Яковлевича я и сегодня такого сказать не могу. Во-вторых, они многолетне вскормлены куда более богатым потоком разнообразной информации, нежели Гефтер. Даже советские. Я уж не говорю о сводках МИДа, МВД и госбезопасности, партийных и хозяйственных органов, ОЗП и прочем. А у Гефтера что? Собрания сочинений Маркса-Энгельса да ПСС Ленина? Ну, еще сочинения коллег, «Правда» и «белый ТАСС» при случае, да слухи… И худлит. Но даже тут они его перекрывали. В конце 1960-х, когда Михаил Яковлевич еще сопоставлял молодого Маркса со старым, мне попалось «закрытое» издание оруэлловского «1984», предназначенное и доступное лишь «кремлевским». Типичный «ворованный воздух»! (Интересно, когда ему довелось прочесть это?) Да просто можно сравнить то, что писал он, с тем, что об истории сочиняли политики (таких немного было). Ну, например «Дипломатию» Киссинджера с любой (или со всеми) работами Гефтера. Небо и земля! (Я не о стилистике и не о содержании даже, а о широте подхода.) Нет, из советских историков политика не могло получиться. (Единственное известное мне исключение — А.С. Черняев. Но это особый случай.) Так что и тут ответ отрицательный.

— После перестройки Михаил Яковлевич некоторое время был в Совете у Ельцина.

— Кого там только не было! Много моих знакомых. Ни один из них не был политиком, это не аргумент.

— Да, но кому-то удалось реализовать что-то? Все шли в этот Совет для того, чтобы как-то влиять на положение дел в стране, но у кого «получилось»?

— Да. Я буду говорить о том, что я лучше знаю. Давно, гораздо давнее, чем я знал Михаила Яковлевича, я знаю Сергея Ковалева, и мы с ним до сих пор дружим. Он был политиком. Правда, относительно недолго. Помешало отсутствие одного их упомянутых качеств — цинизма. Ведь политика в наше время — это в подавляющем большинстве случаев Realpolitik…

— Что бы, кроме «Поисков», вы отметили именно как попытку создания интеллектуальной среды инакомыслия? Что было наиболее существенно для вас в этом плане?

— Прежде всего это работы Андрея Дмитриевича Сахарова. Не Сахаров изобрел конвергенцию. Более того, жизнь показала ошибочность этого построения. Конвергенция произошла. Но Андрей Дмитриевич полагал, что она приведет к некоему прогрессу, о котором он писал, что взаимодействие систем будет способствовать их взаимному самоулучшению. Много времени спустя уже с вдовой Андрея Дмитриевича Еленой Георгиевной мы посмеивались, что предсказанное случилось, но с маленькой поправкой. Социалистическая система позаимствовала у капиталистической все самое худшее. А взаимного самоулучшения не произошло…

Вообще заметных опытов «создания интеллектуальной среды инакомыслия» было немало. Тут и И.Р. Шафаревич с его «Социализмом» и «Русофобией», и неоязыческие сочинения разного толка, и неокоммунистические опусы, на которые, как мухи на мед, тянулись разнообразные «ревизионисты»…

— Ясно, что любая такая теория строилась всегда на какой-то концепции русской истории. Насколько создатели таких теорий обращались к конкретному историческому материалу?

— Обычно это все то же, о чем писал И. Данилевский по поводу Янова, — опора «на чужие выводы и цитаты из источников, взятые из вторых рук». Очень удачный, на мой взгляд, опыт у Александра Исаевича Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ», в котором замечательно использованы как воспоминания, так и материалы устной истории. Богатый документальный материал подобран и в его «Красном колесе». (Помогали в этом историки-профи.) Неудача в данном случае определена прежде всего масштабом сочинения. Редкий читатель может оценить целиком предлагаемое ему там документальное изобилие. При этом одна из самых крупных неудач с «конкретным историческим материалом» у того же Солженицына — в его сочинении об истории русско-еврейских отношений. И дело тут не только в тенденциозной заданности автора. Человек, который помогал ему в сборе материала для 1-го тома, ныне уже покойный, как я понимаю, слукавил — выдал за цитаты из первоисточников цитаты из соответствующих энциклопедических статей. (Я сам писал когда-то для энциклопедий и понимаю, насколько короткая энциклопедическая статья далека от материала, который она описывает.)

— Почему так мало было работы с первоисточниками при том, что историков вроде бы было много?

— Нет, не много. Историков, если вы имеете в виду общности инакомыслящих, было гораздо меньше, чем биологов, математиков, кого угодно.

— Значит, еще была и просто проблема нехватки историков?

— Я не могу ставить так вопрос: что было, то было. Конечно, были писатели, поэты, физики, про лириков я уже сказал, а профессиональных историков — раз-два и обчелся. Вот любителей историософии — сколько хочешь…

— К Гефтеру многие приходили учиться, как только он начал домашнее подпольное существование, начиная с Павловского. Чему учились у Гефтера?

— Я думаю, рассуждениям об истории. Вообще, у Михаила Яковлевича — это стороннее наблюдение, — был дар, особый педагогический талант. Это не каждому дано. Я избежал бы выражения «профетический дар», но у него было очарование, которое могло воздействовать на малых мира сего. Он был убежден, и совершенно справедливо, что он может их вразумить в чем-то. Я мало знаю его учеников. Это разные люди. Глеб — это одно. А скажем, Арсений Рогинский, очень уважительно, с почтением относящийся к Михаилу Яковлевичу, — совершенно иное. Он учился в Тарту. И учился отнюдь не марксистской философии. А главное, в данном случае, — у крупного ученого совершенно иного склада, нежели Гефтер, — у Лотмана…

Но и первому, и второму, и тем, кого я не знаю лично, выпало, на мой взгляд, счастье — испытать на себе педагогическое и человеческое обаяние Михаила Гефтера. А это дорогого стоит.

Беседовал Александр Марков

Комментарии