Валерий Тишков

Историческая культура и идентичность

Обязательства историка на рынке идей: насколько национален этот рынок?

5 223

5 223

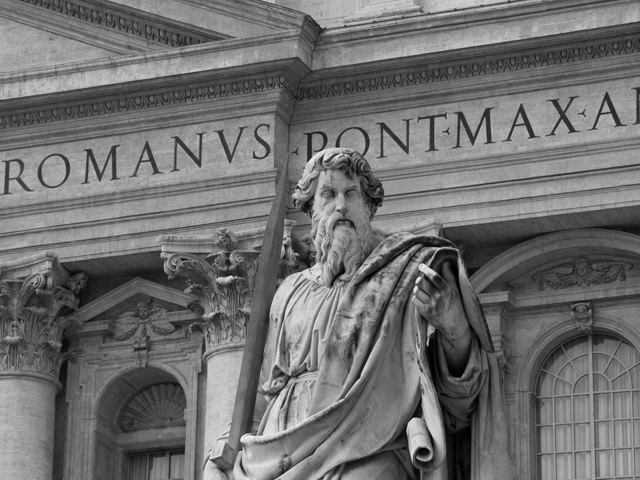

© galdo trouchky

О чести и достоинстве музы Клио

XXI Международный конгресс исторических наук, состоявшийся в августе 2010 года в Амстердаме, проходил под девизом «История жива!». Жизнеспособность науки не вызывает сомнений хотя бы потому, что сегодня историописание — одно из массовых и даже модных занятий, а число профессиональных историков в мире и публикуемых ими книг возрастает. Однако вопросов о пользе и смысле истории не становится меньше. Они звучали и на конгрессе, особенно ярко и даже эпатажно — на заключительном пленарном заседании в лекции известной голландской писательницы Неллеке Ноордервлиет. Ее выступление содержало не меньше банальностей, чем доклады о роли воды в истории, звучавшие на первом пленарном заседании конгресса. Но речь голландской просветительницы заслуживает отдельных комментариев.

Лекция Ноордервлиет начиналась так: «Каждый знает, что Клио — это шлюха. Она сидит перед окном в квартале красных фонарей. Игривая и сладострастная, она обслуживает как застенчивых ученых-академиков, так и нагловатых, напористых кинорежиссеров. Она одинаково зазывающе смотрит на мужчин и женщин и предоставляет им все, чего они пожелают: быстрое удовлетворение, длительную опустошающую ласку, жестокую непредсказуемую драму, необузданную страсть, — и все это делает без особого напряжения. Такова ее игра, но кто она на самом деле, не знает никто. Она держит свою подлинную сущность в тайне и улыбается, подобно Моне Лизе, тем, кто спрашивает ее об этом. Она выглядит вечно молодой, хотя стара, как мир, и уж, конечно, старше своей профессии».

По мнению Ноордервлиет, в Голландии и в других европейских странах интерес к истории связан прежде всего с проблемой идентичности, которая, в свою очередь, вызвана неопределенностью современной жизни и быстрыми переменами, массовой миграцией и утратой корней. Считается, что люди обращаются к музе истории в поиске комфорта, индивидуального и коллективного признания и что, в целом, такое обращение — процесс позитивный. «Чем больше толпа жаждущих у красного фонаря возле окна Клио, тем лучше», — поделилась наблюдениями докладчица.

Сегодня как никогда популярны литературные сочинения на историческую тему. Сами же историки обычно не рискуют ударяться в историческую беллетристику, считая это занятие ниже своего достоинства, или же не желают отрываться от кабинетных занятий, где отключают свое воображение. Но ученые могли бы более активно отнестись к работам беллетристов и других популяризаторов, указывая на фактические неточности, неверные интерпретации, намеренные фальсификации. «Я ставлю популяризаторов и тружеников исторического поля по правую сторону линии, которая отделяет адекватность от вульгарности, — говорит Ноордервлиет. — Они пытаются сделать из Клио порядочную женщину. На неправой стороне те, кто наносит вред Клио и даже отказывается оплачивать ее услуги. Это — вульгаризаторы и фальсификаторы… Толерантность и здравый смысл зачастую вынуждают нас не замечать многого, но когда имя Клио мажут грязью, самый решительный протест принесет исторической профессии только пользу».

Ноордервлиет полагает, что историк несет ответственность не только за живущих, но и за ушедших: он как бы говорит от их имени. «Историк снабжает материалом политика, но не желает влиять на его использование? Историк поставляет материал писателю и кинорежиссеру, но позволяет им искажать этот материал? В таком случае историк не выполняет своих обязанностей перед обществом… Историк должен быть первым среди тех, кто активно защищает право общества на свое прошлое», — утверждает Ноордервлиет. Она предложила создать (видимо, в евромасштабе) своего рода «офис исторических жалоб», который собирал бы факты искажений и курьезы и защищал право людей на адекватную историю. Этот офис должен публиковать периодические отчеты, а также консультировать писателей, сценаристов и тележурналистов, производителей сувениров и организаторов всевозможных празднеств на предмет адекватной трактовки прошлого. «Тем самым наводился бы мост между наукой и обществом», — заключила докладчица.

Воззвание голландской писательницы к современному историку перекликается с размышлениями ученых о роли исторической науки в общественных дебатах вокруг прошлого и ожидаемого будущего. Совсем недавно мы переживали эпоху ‘fin de la ciecle’ (конца века), которая к тому же совпала с концом тысячелетия. По итогам ХХ века были написаны многие труды зарубежными и российскими историками, среди которых одним из первых отметился англичанин Эрик Хобсбаум своей знаменитой книгой «Век экстримов. Короткий ХХ век», обозначив границы этого века началом Первой мировой войны (1914) и распадом СССР (1991) [1]. С другой стороны, академик А.О. Чубарьян назвал ХХ век «нормальным» периодом в мировой истории и предположил, что XXI век станет «веком нового синтеза», который будет пронизывать различные сферы общественной жизни. «Этот синтез позволит объединить тенденцию к интеграции с тенденцией к разъединению и сепаратизму, рыночную экономику с ее государственным регулированием, политическую целесообразность с моралью, снимет извечное противоречие между властью и свободой личности. Как бы ни был сложен исторический процесс, глобальная тенденция к синтезу будет нарастать. Долг историков состоит в том, чтобы, изучая историю ХХ в., понять логику развития нынешнего дня, помочь современным политикам наметить перспективы на будущее» [2]. Я не уверен, что нынешний век разрешит извечные проблемы прошлых столетий, даже если возникнет некий новый исторический синтез, но «нормально-оптимистический» взгляд автора близок моему собственному пониманию исторической эволюции.

Труднее согласиться с оценкой ХХ века и ожидаемого будущего, высказанной еще одним моим коллегой — академиком Ю.А. Поляковым — в его книге «Размышляя о прошлом». Автор крайне пессимистично (вплоть до самоуничтожения человечества) оценивает перспективы человеческой эволюции именно и прежде всего исходя из драматического опыта ХХ века, непосредственным свидетелем которого он был сам. Интересный феномен: то, что прожито историком лично, вполне может не совпадать с ощущением, точнее, с рассуждением о мировой траектории человечества как целого. Кстати, личная жизнь почти всех российских обществоведов разительно отличается от тех оценок, которые они дают в своих трудах общественной жизни страны, частью которой являются сами. Моя не претендующая на всеохватность оценка истекшего столетия имела иные акценты: «ХХ век был самым историчным веком во многих отношениях: в смысле плотности исторического времени и действия, в смысле накопленного эмпирического знания о прошлом, в смысле производства исторических версий и их прямой конкуренции и в смысле воздействия историографии как науки и как части общественно-политического дискурса на социальную реальность. Однако осознание этих черт еще недостаточное или же далеко не всеми разделяется, в том числе и в ходе дебатов по поводу вступления в третье тысячелетие человеческого меньшинства, именуемого христианским миром» [3].

Обычно оценки ХХ века обращены не в прошлое, а в будущее, и почти все они актуализированы «злобой дня». Именно «злобой», а не «добром дня», ибо последней метафоры почему-то не существует в языке. Возможно, потому, что образы прошлого формируются не на «норме» и не на размеренной темпоральности, а на «зигзагах истории» или ее «крутых поворотах» — на своего рода исторических катаклизмах, которые, строго говоря, не являются отступлением от нормы противоречивости исторического бытия. Они составляют обязательную ткань истории, позволяя лучше ощущать, что есть тот самый «нормальный ход истории». Иногда эти образы конструируются прямо на наших глазах и чрезвычайно быстро, как, например, образ «кровавых девяностых» или «хаоса девяностых», чтобы выгодно высветить деяния современных политиков или чтобы устранить конкурентов по политической борьбе или оппонентов в сфере производства смыслов.

Интересно отметить, что самые проницательные аналитики чаще всего и оказываются среди «воздерживающихся» по части всеобучающей и предсказательной силы истории, а также по части раскрытия смыслов собственно исторического знания. Приведу импонирующие мне рассуждения авторов фундаментального труда по теории знания о прошлом историков И.М. Савельевой и А.В. Полетаева. Разделяя веру Ф. Броделя в «общий рынок» общественных наук, они пишут: «Эта вера сохраняется и сегодня, поубавилось только эйфории по поводу “неограниченных” возможностей универсальных законов, исторического синтеза, математических методов, сильной теории и т.д. Изменилось представление о характере нашего знания о прошлом, да и о самом прошлом, которое теперь для многих историков уже не то, “что было на самом деле”, и даже не “реконструкция”, а “образ”, “репрезентация” или “конструкция”» [4]. В этой связи мне вспомнился вечер в доме гарвардского профессора Роберта Фогеля (еще до присуждения ему Нобелевской премии за клиометрические исследования), когда он в разговоре с И.Д. Ковальченко сказал: «С компьютерами нужно быть осторожнее: заложим в них мусор — мусор и получим. Математических формул для законов истории, скорее всего, не бывает». Тогда я еще не знал, что и сам факт исторических законов буду подвергать сомнению в пользу более открытого, но не до степени предписанного самоуничтожения, толкования исторического процесса.

Сегодня на первый план вышли проблемы, которые волнуют как профессиональных историков разных поколений и направлений, так и более широкие категории населения — от ностальгирующего обывателя до политика и интеллектуального блогера. А именно: в чем суть науки, которая занимается изучением прошлой социальной реальности? как соотносится всемирная история и ее национальные версии? где пределы профессионального знания и его влияния? как сегодняшнее историописание оказалось зажатым между политикой и правом? возможен ли некий канон в историческом образовании?

Недавно увидели свет два примечательных интервью: первое — пространное интервью с Э.С. Радзинским в газете «Известия» [5], в котором он утверждает, что науки истории не существует; другое — интервью в газете «Московский комсомолец» с главными героями многомесячного шоу «Суд времени» на Пятом канале телевидения Л.М. Млечиным и С.В. Кургиняном, из беседы с которыми напрашивался вывод о полном релятивизме в истории. Отныне исторические версии просто утверждаются голосованием телеаудитории, хотя это так же нелепо, как если бы голосованием решался вопрос о количестве хромосом в генах. Понятно, что произведения Э. Радзинского — это своего рода бизнес, нацеленный на завоевание популярности на исторической беллетристике (его книги о русских правителях стоят в витринах книжных магазинов многих стран мира), а шоу «Суд времени» направлено на удовлетворение общественного запроса на разговоры о прошлом с попыткой его объяснить и, если можно, как-то примирить с настоящим. Причем ирония в том, что современная жизнь в России отвергается тотально, и спорить здесь вроде не о чем: сплошной провал и историческое дно, от которого едва удается отскакивать. А вот по поводу прошлого можно поспорить, особенно в оценке катаклизмов и исторических персонажей.

Страна-телеаудитория (в передаче есть интерактивный элемент — «А вот как голосует страна!») разделилась между противоположными точками зрения, но в целом она почти всегда голосовала за возврат в СССР, точнее — в прошлое, включая дореволюционное, поскольку «тогда было лучше, чем сейчас». Как объяснил Кургинян, «я отношусь к советскому наследию как к фактору будущего, считаю, что оно имеет огромную историческую ценность. Ведь там намечалось что-то безумно важное для человечества и что до сих пор не потеряло актуальность. Наша страна, не вернувшись правильным образом к своему советскому опыту, не сдвинется ни на шаг, а будет катиться вниз» [6]. С ним почти согласен и его оппонент Млечин. Он считает мнение аудитории отражением «уровня понимания исторической действительности, который историками сегодня достигнут»: «Многие ищут опоры не в будущем, а в прошлом, что трагично. Во время съемок программы про Брежнева зал буквально взорвался, зрители стали кричать, что при Брежневе было то, другое, третье. Я смотрю — кричат молодые люди, которые выросли после его смерти. Это связано с тяжелым разочарованием народа в сегодняшнем дне» [7].

Как можно понять прошлое из настоящего, если в настоящем в людских головах царит хаос? Современное российское общество волнуют транспортные пробки в городах из-за быстрой «автомобилизации» населения, и одновременно общество хотело бы еще получить для каждого по автомобилю «Волга», что было обещано в обмен на ваучеры. Как сказал в своем выступлении на конференции «Историческое образование в современной России: перспективы развития» (Москва, 28 октября 2010 года) депутат Госдумы В.Р. Мединский, автор публицистических книг по исторической тематике, «за последние 20 лет я ничего хорошего в своей жизни не почувствовал, и единственная перемена — вместо одного часа стал добираться до работы из Подмосковья два-три часа». Однако в этом же выступлении он призвал писать историю России на позитивных примерах, видимо, имея в виду лишь то прошлое, которое было до 1991 года.

По поводу кризиса понимания современной России и ее отрицания как нормальной страны я писал неоднократно [8] и до сих пор считаю, что отечественная экспертная элита, включая коллег по гуманитарным и социальным наукам, потерпела полную неудачу в объяснении российских реформ и состоявшихся перемен в условиях жизни населения. Зарубежные эксперты особенно не утруждали себя в переубеждении россиян по поводу якобы очередной исторической неудачи их страны.

Где же в таком случае профессиональные историки, или науки истории уже не существует, как убеждает нас Радзинский? А может, прав В.Т. Третьяков, утверждая и настаивая, что «наши историки даром едят хлеб и со своей профессиональной задачей не справляются»? [9] В таком случае кого же обучают пять лет на сотне исторических факультетов российских университетов и кому ВАК присваивает ежегодно более тысячи ученых степеней в области исторической науки? Наконец, помимо профессионального, есть еще и общее историческое образование, которое начинается со школьной скамьи и имеет в нашей стране прочные традиции, в отличие от некоторых стран, где история в качестве школьного предмета отсутствует вообще, как, например, в Австралии и Новой Зеландии. Кстати, и вокруг школьных учебников по истории в последние годы шли острые дискуссии. В одном из клубов партии «Единая Россия» осенью 2010 года обсуждался вопрос о возможности создания единого школьного учебника по истории. А обсуждение в Общественной палате РФ вузовского учебного пособия по истории России советского периода [10] побудило группу российских писателей обратиться с петицией в защиту «русских историков», после чего последовала кампания по их поддержке в «блогосфере».

Как видно, существует разрыв между популярной и «кабинетной» историями, и не просто разрыв, а крайне опасное для общества отчуждение одной от другой. Выступить от имени профессионального сообщества историков в России, к сожалению, некому, поскольку национальной ассоциации историков или исторического общества у нас нет (нет даже академического журнала общеисторического профиля!). Энтузиасты популярных версий иногда стали называть академических ученых «историками традиционной ориентации», относя самих себя, видимо, к какому-то другому (вероятно, нетрадиционному) направлению. В стране назрел серьезный разговор на тему «Осторожно, история!» (так называется передача на радио «Эхо Москвы»). Этот разговор важен и для осмысления вопроса о национальном самосознании (идентичности) россиян.

Между политикой и правом

Современное историописание, а вместе с ним и историческое сознание оказались в ситуации между политикой и правом, но, по мнению выступавшего на конгрессе в Амстердаме немецкого историка Й. Рюсена, «исторический тезис в отличие от политического или правового имеет другую основу и логическую форму». Самое существенное, что произошло в последние годы, это вторжение действующих правовых норм в трактовку прошлого, как если бы людские сообщества постоянно жили по нынешним нормам, имели бы такие же представления о добре и справедливости, моральные и ценностные установки, какие свойственны современному миру, судили бы о событиях, о себе и других людях так же, как делают это сейчас.

Политики и общественные активисты, особенно из находившихся в прошлом в приниженном и даже в рабском положении меньшинств или же из тех, кто, по мнению энтузиастов «исправления исторических несправедливостей», подвергался насилию, дискриминации, ассимиляции и т.д., инициировали на уровне государств и международных структур дебаты по поводу таких «прегрешений прошлого» и «исторической ответственности». В них приняли активное участие ученые-интеллектуалы, включая историков, антропологов, философов. После философско-антропологических работ И. Галтунга, Ф. Фанона, Э. Саида, Х. Баба и других западных интеллектуалов азиатско-африканского происхождения появились такие направления в гуманитарных штудиях и теоретико-методологические доктрины, как «постколониализм», «структурное насилие», «теория зависимости», «догоняющее развитие» и т.п.

Возникли общественные движения и организации, поставившие своей целью защиту меньшинств, «нестатусных» народов и «непризнанных» государств. Их требованиями явились: «признание» народов; историко-правовое осуждение совершенных в отношении народов или групп населения геноцидов, экоцидов и этноцидов; установление «исторической правды» и т.д. Вслед за ними появились «комиссии правды» (truth commissions, как в ЮАР после отмены режима апартеида), многочисленные международные комиссии расследований и установления фактов. Например, в октябре 2010 года я был включен в состав международной комиссии по расследованию событий на юге Киргизии летом 2010 года. Эта комиссия в феврале 2011 года подготовила отчет с рекомендациями, среди которых, кстати, имеется и предложение учредить на юге Киргизии «комиссию правды» для примирения узбеков и киргизов и для выявления всей полноты происшедших событий.

Наконец, был возрожден опыт Нюрнбергского трибунала в форме международных судов-трибуналов типа международного суда в Гааге. Были приняты национальные законы и международные декларации, которые «судили историю», а вместе с этим устанавливали по поводу вынесенных вердиктов правовую, в том числе и уголовную, ответственность за отрицание данных законов и судебных решений или за попытку подвергнуть их сомнению. Как сказал Й. Рюсен, обнаружилось «слишком много недовольных исходом истории для себя как страны или как сообщества».

Греческий историк А. Лиакос в своем докладе на конгрессе привел данные о том, что сегодня известно уже более 40 международных петиций о признании геноцидов разного толка. Их инициаторами выступают власти некоторых государств, а также общественные, в том числе и международные, организации. Началось все с институциализации холокоста и принятия германских законов против отрицания геноцида евреев, а затем были приняты французские законы, в которых предусматривалось правовое преследование за отрицание негативных исторических последствий колониализма [11]. Право, в частности уголовное, стало заложником исторической памяти, а историописание и даже историческое мышление в публично высказанной форме превратились в занятия, на которые может распространяться действие Уголовного кодекса.

По некоторым сведениям, в настоящее время более 70 стран заняты проблемами преодоления исторических травм не просто в форме морального переживания, а именно в форме государственной политики и общественно-правовых действий (Южная Африка, Гана, Либерия, Вьетнам, постсоветские государства). Приведу пример из новейшей российской истории. В апреле 1991 года Съезд народных депутатов СССР принял Закон о реабилитации репрессированных народов, который предусматривал, помимо осуждения репрессий и компенсационных мер, уголовное наказание за отрицание массовых депортаций людей, совершенных в сталинские времена, а заодно и вообще за любые сомнения по поводу текста всего закона. Когда в апреле 1992 года я в качестве министра отчитывался перед Верховным Советом РСФСР о ходе исполнения этого закона правительством и позволил себе усомниться в правильности некоторых его положений (в частности, положения о восстановлении «национальной государственности» в том виде, как это было до депортации), то получил от депутатов предупреждение о возможности возбуждения в отношении меня как личности уголовного дела.

В исторической культуре таких явлений и понятий прежде не было. «Законы памяти» — недавнее явление, которое характеризует то, как нынешние поколения представляют себе прошлое и как относятся к нему. Последнее даже важнее, чем сам факт установления исторической правды. Это именно «история для чего-то», т.е. история как политика или, можно сказать, историческая политика. Данный термин также достаточно нов в современном общественно-политическом дискурсе. В 1990-е годы я использовал термин политика этничности (не этническая политика!) [12], который редакторы и часть читателей постоянно пытались подправить, заменить на более привычное выражение. Но речь шла именно о политике этничности, или об «этническом предпринимательстве», — феномене использования этнического фактора в инструменталистских, преимущественно политических, целях. Сейчас мы можем говорить об исторической политике как о важной и признанной форме общественного сознания, как об одной из характеристик новой исторической культуры.

Историческая память и историописание обладают властью предписания и определения ценностей и норм поведения, а также мотивов действия. В основе новой исторической культуры, помимо названных характеристик, лежат моральные аспекты. Моралистский подход к истории порождает амбивалентность оценок и отношений к историческим событиям и личностям. Нормы морали трансформируются, и вместе с ними меняется историческая наука и политика формирования идентичности. И здесь, на мой взгляд, важен не только принцип «никто не забыт, и ничто не забыто», но и принципы забывания и примирения. В современной исторической культуре становятся гораздо более значимыми категории страдания и общей ответственности не только за победы, но и за поражения. В предшествующие эпохи люди как будто легче и быстрее забывали перенесенные бедствия, социальные катаклизмы и военно-политические драмы. Концепт исторического реванша, хотя и хорошо известный в истории именно как реваншизм, в настоящее время наполнился новыми смыслами и правовыми «подпорками». Религиозный смысл фразы «вечная память» обрел форму «вечного огня» у памятных сооружений (иногда с почетным караулом, в котором стоят не только профессиональные военные, но даже и дети), мемориальной надписи «Никто не забыт, и ничто не забыто», но мерных знаков на автомобилях квебекцев со словами «мы — помним». Все это можно рассматривать как новые категории исторического мышления, хотя траур и оплакивание, так же как петиции и жалобы, были и в арсенале исторического сознания прошлых эпох.

Историческая культура и киберпространство

Содержание феномена и понятия «историческая культура», утвердившегося в современной мировой историографии, в российской исторической науке раскрыто в серии коллективных исследований под руководством Л.П. Репиной. В вводной статье к одному из таких трудов Л.П. Репина пишет о появлении исторической культуры как предмета исследования, связанного с изучением истории представлений о прошлом. Это направление предполагает анализ явлений интеллектуальной сферы в контексте социального опыта, исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества. Наиболее важными в изучении исторической культуры оказываются исторические мифы, ментальные стереотипы, обыденное историческое сознание, историческая память как «совокупность восприятий, представлений, суждений и мнений относительно событий, выдающихся личностей и явлений исторического прошлого, а также способов объяснения, рационализации и осмысления последнего в “ученой культуре”» [13].

В работах последних лет было подтверждено, что история не только вариативна, но и неисчерпаема в своей способности поставлять материал для новых открытий и ревизий. Каждое поколение создает свою версию истории, в большей степени соответствующую вопросам и проблемам, которые встают перед ним. Историописание — это не просто «писать, как было» (согласно Н.Я. Данилевскому), но и писание с определенной целью. В свое время французский антрополог К. Леви-Стросс сказал, что «история никогда не является просто историей чего-то, но всегда история для чего-то» [14].

Вместе с утверждением релятивистского понимания исторического знания сложилась, главным образом благодаря усилиям французских историков, цельная теория исторической (или культурной) памяти. Она не только отделила историческую память от историописания, но и провела более тонкую грань между непосредственной (устной или живой) традицией памяти, ее бытованием в повседневной жизни и институциализированной и коллективно освоенной исторической традицией, которая воплощается в топонимике, памятных местах, календаре, искусстве. Коллективная память предстала как социальный конструкт, как результат целенаправленных усилий и как представление о прошлом на групповом уровне. Это есть живой процесс постоянного запоминания и забывания, но некоторые константы исторической (коллективной) памяти становятся ценностно значимыми для общества и входят в качестве важнейших составляющих в идентичность его членов. Трудно себе представить, например, армянскую идентичность без памяти о геноциде 1915 года, идентичность евреев — без памяти о холокосте, современное национальное самосознание россиян — без Великой победы 1945 года.

В историографии последних лет были открыты новые темы и направления, а вместе с ними и «миры, о которых никто и не подозревал», и это усложнило понимание нашего наследия [15]. Отсюда пошло «дробление традиций» в современной культуре и, как результат, альтернативные представления о прошлом, отступление от некогда доминировавшего консенсуса по поводу национальных версий истории и глобальных трактовок. Действительно, можно признать, что современное историописание своей искусной способностью раскрывать многообразие прошлой жизни и своей доступностью разным факторам, вплоть до разбогатевших селян, заказывающих историю своей малой родины, разрушило целостность коллективной памяти. Такой вывод представляется мне справедливым: достаточно проанализировать современные библиографии и списки книг по истории, продаваемых в интернет-магазинах. Здесь многообразие жанров и тематики, переизданий и переводов исторических трудов и исторической публицистики просто поражает. Как два десятилетия назад социально-культурная антропология амбициозно расширила свои интересы до антропологии цунами, СПИДа, морали и т.д., так и современная историография осуществила экспансию научных направлений, тем и сюжетов, не говоря уже о радикальных изменениях в методах презентации исторического материала и о появлении новой индустрии, которую стали называть histotaintment (развлечение историей). Эти обстоятельства, включающие внутреннюю логику эволюции дисциплины, общественной среды и технологических ресурсов, стали факторами радикального изменения содержания исторической культуры.

Интернет и цифровые технологии изменили не только труд историков, но и само историческое сознание. Археологам известен эффект помойной ямы, в которой они обычно обнаруживают самую большую концентрацию артефактов. Интернет становится своего рода всемирной помойкой, где почти ничего не исчезает и откуда всегда можно извлечь ранее «выложенный» материал. Для профессионалов это — настоящая революция, поскольку стены архивов и библиотек оказались частично «разрушенными», за исключением засекреченных фондов и не оцифрованных пока материалов. Но самое большое воздействие было оказано не столько на профессиональное историописание, сколько на создание сетевых сообществ любителей истории, исторических «реконструкторов», почитателей исторических событий, героев и мест и т.п.

Появилась популярная история в киберпространстве в качестве части его культуры. Здесь часто не действуют законы авторства и оригинальности текста, отсутствуют отсылки на источники и проверочные процедуры, много плагиата и политизированности. Кстати, в истории отечественной общественной мысли уже встречались периоды (например, XIX век), когда было не принято точное цитирование с указанием источников, а чужие мысли передавались в вольном пересказе. Но делалось это по моральным соображениям — чтобы не подвести оппонентов под преследования царской охранки. Сейчас чаще всего происходит наоборот: в Интернет помещается «заказуха-навет», когда цитаты или мысли автора передаются через высказывания журналистов, некоторые научные тексты разбираются и включаются в чужие произведения без ссылок, фальсифицируются исторические и даже визуальные документы, и делается это с явной целью вызвать недоверие, даже призвать (скрыто или открыто) к расправе над оппонентом. Тем не менее, следует признать, что благодаря Интернету именно исторические данные стали доступны в таком колоссальном объеме и такому большому числу людей в мире. Новая историческая культура характеризуется гораздо более широкой вовлеченностью массовой публики в исторические сюжеты — от истории рода и семьи до древних эпох и начала человеческой истории. Современное историческое сознание стало менее строгим и более калейдоскопичным, но не более ограниченным.

Профессиональные историки активно используют новые возможности для распространения результатов своих изысканий, для утверждения академического статуса, для полемики с оппонентами, коллегиальных действий и взаимодействия. Интернет-ресурсы по исторической тематике стали важным источником исторического образования. Но есть и некоторые недостатки этой части новой исторической культуры. Предпочитающие более кабинетный стиль, но от этого не менее авторитетные ученые проигрывают тем, кто создает свои «империи» в Интернете и использует их для своего рода научных флешмобов, которые почти всегда носят политизированный характер. Появился феномен интернет-петиций историков. Так, например, Европейское общество современной истории летом 2009 года разместило в интернет-рассылке на несколько тысяч адресов петицию в «защиту свободы исторических исследований в России». Инициатор акции итальянский историк Грациози использовал в качестве источника информации сообщение радиостанции «Свобода», в котором письмо в адрес подведомственных научно-исследовательских институтов, отправленное Отделением историко-филологических наук РАН, было истолковано как начало кампании по выявлению инакомыслия в российской исторической науке. Ирония в том, что некоторое время спустя та же группа западных историков обратилась ко мне как руководителю секции истории Отделения с призывом встать на защиту «преследуемого» новосибирского историка Красильникова, вся «репрессалия» в отношении которого сводилась к отстранению от одной из двух его руководящих должностей — заведующего кафедрой в университете и заведующего отделом в научном институте. Не делает чести и коллективное письмо историков античности и археологов (340 собранных в Интернете подписей) в адрес Президента США Б. Обамы с призывом «во имя исторической правды» отказаться от употребления названия «Македония» в отношении нового государства, образовавшегося после распада Югославии. Таким образом, интернет-пространство стало местом сведения счетов, морально-политического давления и своего рода идеологических битв, иногда напоминающих времена Холодной войны. Эти экзальтированные призывы на весь виртуальный мир к «исторической правде» или за «свободу исследований» — далеко не лучшая сторона новой исторической культуры. Но они говорят о многом, и прежде всего о самих историках, инициирующих подобные действия.

Наследие в историческом сознании

Воспитание историей — давний инструмент в арсенале социальной инженерии. Когда в 1980 году я собирал в США материал для своей книги о месте и роли истории как науки и учебной дисциплины в американском обществе, я спросил одного из лидеров американской историографии о том, в чем заключается цель преподавания истории в США, и получил краткий, но запоминающийся ответ: воспитать ответственного гражданина. Сейчас в той же самой Америке и в других странах распространено мнение, что воспитание гражданской идентичности в значительной мере берет на себя так называемое образование наследием (heritage education), которое осуществляется через многочисленные музейные экспозиции, памятные места и экскурсии, а также через общественную среду в целом, включая семейное воспитание.

На XXI МКИН прошло заседание, посвященное теме «Национальная идентичность и гегемония памяти», и вопрос о соотношении историописания и исторической памяти обсуждался именно в аспекте музейных репрезентаций. Шведский профессор П. Аронсон, занимающийся проблемами историко-культурного наследия и музейных презентаций, отметил в своем докладе, что музеи обращены прямо к публике, используют все доступные материалы, начиная с археологии, но главный их смысл сохраняется повсюду: как правило, это «национальный музей истории» государства-нации, что и призваны представлять предметы экспозиции. «Чем более идеологичен проект нациестроительства, тем больше требуется научной аргументации», — отметил докладчик.

Музеи становятся важнейшим институтом государствостроительства. На примере постсоветского пространства отметим, что у новых государств обычно мало ресурсов для музейного строительства, но они используют все, что можно узурпировать, в своих интересах или же выбирают позицию исключительности. «Мы — очень малые и можем представить лишь историю своей оккупации», — как бы говорят новые музейные экспозиции и даже целые «музеи оккупации» в Риге и Тбилиси. Пожалуй, только в Китае господствует идея «музеи для социальной гармонии», и экспозиции, помимо партийной идеологии, стремятся продемонстрировать прежде всего глубину и целостность общекитайской историко-культурной традиции, хотя китайское прошлое дает более чем достаточно материала для показа иностранного владычества и внутрикитайских распрей.

Наследие (“heritage”) имеет много аспектов, в том числе и туристско-развлекательный, но главное — оно вызывает у человека гораздо больший интерес, нежели выполнение домашнего задания. Образование через наследие помогает понять значение и место истории в настоящем, создает образ события или эпохи, чего, как правило, не может сделать учебный текст. Через такое восприятие прошлого могут лучше усваиваться исторические схемы и метаконцепции, осознаваться перемены и преемственность в жизни сообществ. Ознакомление с наглядными свидетельствами прошлого порождает важное ощущение, что все имеет историю, а отсюда рождается вкус к истории и развивается интерес к ней уже за пределами школьного класса.

Конечно, у воспитания историческим наследием есть свои ограничители, не позволяющие ему вытеснить традиционное историческое образование, которое опирается на учебные тексты и материалы. Памятники и другие прямые свидетельства, если только при этом нет сопровождающего исторического текста (через путеводитель, аудиогид или экскурсовода), несут в себе ограниченную информацию. Кроме того, при этом познается только то в истории, что можно увидеть в музее или во время путешествий по стране. Именно поэтому историческое наследие, даже если оно менее политизировано, чем учебный текст, всего лишь дополнительный инструмент в формировании исторического сознания, однако без него современная историческая культура немыслима. Более того, в последние годы появился феномен «войны памятников» [16]. Памятники разрушали и в прошлом, но без того драматизма и театральности, какие можно было наблюдать в конце XX века при разрушении или перенесении памятников, например Дзержинскому в Москве, монументов в честь победы над гитлеровской Германией в Таллине и в Тбилиси.

Сегодня понятия истории и наследия усложняются с усложнением состава населения стран. Современные нации имеют в своем составе этнические и религиозные группы, а также регионально-отличительные сообщества, которые воссоздают свои собственные исторические версии. Не только аборигены, но и иммигрантские меньшинства хотят «видеть себя в истории». Канадские ученые одними из первых опубликовали еще в 1970-е годы серию монографий о вкладе в историю и культуру страны разных иммигрантских групп населения (итальянцев, украинцев, русских, норвежцев и др.) [17]. За ними последовали другие страны.

Есть еще один важный вопрос: как развести два фундаментальных понятия — «история как описание прошлого» и «историческое наследие как часть культурного капитала человека и нации»? Эти два понятия связаны друг с другом, но не идентичны. Как пишет Д. Лоуэнталь, «наследие вообще не является историей, хотя оно пользуется и одушевляется историческим исследованием. Наследие — не экскурс в прошлое, а прославление прошлого, не попытка познать, что действительно было, а исповедание (практика) веры» [18]. Историческое наследие чаще всего выглядит и воспринимается как домашняя версия мифического прошлого, столь важного для воспитания чувства идентичности.

«Эталонная история» и идентичность

В 2010 году в стране проведения XXI МКИН был принят «Культурный канон Голландии». В нем обозначены 50 ключевых тем национальной и всемирной истории, которые должны быть включены в обязательном порядке в программу школьного исторического образования. Причем эти темы не просто обозначены, а дана их трактовка, разделяемая и историками-профессионалами, и обществом. История введения канона (или стандарта) была связана с деятельностью двух комиссий, готовивших доклады, по которым состоялись национальные дебаты. С 2007/08 учебного года в голландском историческом образовании введены две программы: дети с 8 до 14 лет должны изучать все 50 тем — от каменного века до введения денежной единицы евро, а учащиеся старших классов (15–18 лет) изучают европейскую историю, при этом делается особый упор на историю Голландии. Цель новых программ состоит в том, чтобы усилить национальную идентичность и обеспечить более полную интеграцию этнических и религиозных общин через систему общего знания голландской истории и культуры [19].

Сегодня преподавание истории — одна из самых острых и постоянно обсуждаемых проблем среди ученых-гуманитариев и представителей общественности. Напомню, что в истории нашей страны известно несколько дебатов и даже партийно-правительственных решений по поводу преподавания истории в школе. Так, в начале 1930-х годов было принято решение о создании единого учебника по истории для советской школы, и по результатам конкурса таким образцовым учебником для младших классов был признан учебник истории А.В. Шестакова. В мои школьные 1950-е годы мы занимались по учебнику истории, написанному академиком А.М. Панкратовой. Затем появились учебники академиков Б.А. Рыбакова и М.В. Нечкиной, профессора А.А. Преображенского. Авторами учебников по всеобщей истории были академики С.Д. Сказкин и А.В. Ефимов. Скажем откровенно, эти учебные версии были не просто «идеологически выдержаны», но и нередко лишены живой ткани истории в ущерб схемам. В них также подчас замалчивались важнейшие события, герои и вклад в российскую историю разных народов и групп населения или принижалось их значение. Эти учебники отличала националистичность и этноцентричность в том смысле, в каком обычно и пишутся школьные учебники, а их самой слабой стороной было обеднение истории из-за классового подхода. Но в любом случае их писали профессионалы высшего класса, хорошо владевшие пером.

Следует признать, что в обществе существует несколько вариантов обращения к истории. Один из них — научная историография, т.е. академическая версия прошлого, созданная профессионалами на основе документальных источников с использованием дисциплинарных критериев историописания. Но есть и так называемая фолк-хистори (народная, или устная, история); есть история, воплощенная в местах памяти, музейных экспозициях, календаре и топонимике; есть история национального и этноконфессионального самосознания — своего рода история формирования, конструирования, эволюции идентичности народа или регионально-этнических сообществ в рамках одного государства. Наконец, сегодня можно говорить о медийном варианте исторической презентации, воплощенном в многочисленных исторических сериалах, блокбастерах, телевизионных шоу. Вероятно, правильнее было бы назвать все эти варианты жанрами исторических презентаций, но в некоторых аспектах они больше, чем жанр. Так, например, создатель фильма на историческую тему может пренебречь фактической точностью и исторической повествовательностью и даже позволить себе чистый вымысел, если того требует художественный замысел. Драматическая сторона телевизионных шоу представляет собой антипод академической трактовки тех же самых тем и проблем. Но все названные варианты историй имеют отношение к формированию национального самосознания.

В каком-то смысле школьная история есть одна из особых форм бытования и использования исторического знания. Ее отличительной чертой является выраженное в гораздо большей степени политическое воздействие и правительственный контроль, и прежде всего через такие механизмы, как учебные планы, программы (курикулумы) и система экзаменования (сейчас она «единая государственная»). Школьная история является своего рода вариантом истории официальной. Во многих странах содержание школьных программ определяется правительствами, и по закону учителя обязаны изучать с детьми темы, которые всегда включают национальную историю с некоторыми различиями. В демократических странах по этому поводу идут общественные дискуссии, но все равно учебные версии истории — не рыночный продукт. Им являются телевизионные исторические сериалы, которые могут иметь широкую популярность и воздействовать не меньше школьных версий. И все же при всей критике школьных учебников они остаются основным инструментом обучения истории.

Эмпирические данные о влиянии преподавания истории в школе на национальную идентичность довольно ограничены. Английский историк П. Бриндл показал, что даже в начале ХХ века традиционные национальные истории подвергались постоянной критике. К тому же в классных комнатах малоквалифицированные учителя часто обучали совсем не тому, что было заложено в программы и написано в учебниках [20]. Заслуживает внимания и такой аргумент: в Шотландии, например, история собственно Шотландии всегда преподавалась в школах в урезанном виде, но это никак не отразилось на сохранении сильной шотландской идентичности. То же самое можно сказать о национальных версиях школьной истории в других странах: они чаще всего носят крайне централистский или этноцентричный характер и не оставляют места для мини-национальных версий (к примеру, каталонской, корсиканской, бретонской или ирландской). Здесь почти всегда идет жесткая борьба за исторические интерпретации, и этот опыт для России может быть полезен. По крайней мере, с учетом многоэтничного состава ее населения и федеративного устройства данный опыт более интересен, чем провальные проекты единых европейских учебников.

В 1970–1980-е годы, изучая проблемы преподавания истории в США и Канаде, я столкнулся с баталиями по этим вопросам. В США бестселлером стала книга Ф. Фитцжеральд «Пересмотр Америки», посвященная искажениям американской истории в школьных трактовках [21], а в Канаде скрыто обсуждалась и тайно рекомендовалась книга квебекского интеллектуала Л. Бержерона «Учебник патриота», где история французской Канады излагалась с отчетливо сепаратистских позиций [22].

Школьная история и национальная история — связанные понятия, поскольку курсы отечественной истории попали в школьные учебные программы многих стран еще на заре становления национальных систем образования именно в качестве обязательных предметов. Введение этих курсов было обусловлено системой всеобщего обучения и расширением круга обладателей избирательного права. Так было в Великобритании во второй половине XIX века [23], так было и в других европейских странах. История становилась обязательным школьным предметом во всех новых независимых государствах как в эпоху деколонизации после Второй мировой войны [24], так и после распада СССР, когда в постсоветских государствах введение обязательных курсов истории не являлось чем-то новым, но новой стала задача создать версии национальной истории для каждого из государственных образований [25].

Не менее значимым моментом в истории вопроса был интерес Европейского совета к школьному преподаванию истории на континенте, который возник почти одновременно с появлением самых первых европейских институтов и форм интеграции. С конца 1950-х годов Совет Европы спонсировал много конференций и семинаров для учителей, а также заказные исследования, которые показали, что национальные истории безраздельно и повсеместно доминировали в школьных курсах. Кроме того, национальная ориентация мировидения влияла и на выбор того, чему обучали учеников по предмету «Мировая история». Например, тема «Великие географические открытия XV–XVI веков» присутствовала во всех школьных евроверсиях истории, но выбор путешественников и первооткрывателей почти всегда делался в пользу соотечественников.

В западноевропейских версиях национальный уклон особенно проявлялся в трактовке средневековой истории Европы, а также религиозной истории, в которой совсем не замечалось присутствия ортодоксального (православного) христианства. История Китая, Индии или африканских стран рассматривалась исключительно в контексте колонизации и в крайне урезанном виде. Точно так же, с выборочных позиций, в каждой стране освещались важнейшие международные события и многосторонние договоры, например Первая мировая война и Версальская система устройства послевоенного мира.

В начале XXI века национальные исторические нарративы по-прежнему доминируют в школьном обучении и определяют содержание школьных программ по истории. Это показал анализ школьных программ в 12 западноевропейских странах в 1990-е годы [26], а также последующие доклады в рамках Совета Европы, которые охватывали более широкий круг стран. Попытки ввести в европейские школы больше материала по всеобщей истории вызвали ответную реакцию, и многие страны пересмотрели свои учебные программы по истории именно под углом укрепления национальных версий и придания им большей целостности и последовательности вместо разного рода увлечений междисциплинарностью и прочими методическими новациями.

Существенной особенностью новаций школьных версий национальных историй стало появление их различных региональных вариантов. На Британских островах, в Швейцарии, Бельгии, Испании, Германии на смену «монолитным» интерпретациям пришли более открытые и сложные по набору фактов и героев истории. Другими словами, каталонский вариант школьной истории Испании отличается от мадридской (кастильской) версии, равно как ольстерцы и шотландцы имеют собственные варианты национальных историй [27]. Однако что представляет собой национальная история для эдинбургского школьного учителя? Такой вопрос остается без ясного ответа: для одних — это британская история, для других — история Шотландии и шотландцев. Фактически региональная история Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии преподается как национальная в пику или в дополнение к общебританской версии прошлого. И все же главная причина сдвига в содержании национального нарратива для школьников заключается в том, что сами нации теперь рассматриваются не «как культурные монолиты», а как сложные сообщества, включающие в себя разные этноконфессиональные традиции.

Почему в школьных историях национальная версия прошлого стоит на первом месте, казалось бы, понятно: свою историю нужно знать и передавать следующим поколениям. Отечественная история — существенный компонент национальной идентичности. Считается, что общество, которое не интересуется своим прошлым и не озабочено его содержанием, рискует потерять свою идентичность. Однако известный историк Э. Хобсбаум предупреждал о риске связывать историю с национальной идентичностью или же строить последнюю на основе исторического материала. «Все человеческие индивиды, коллективы и институты, — писал он, — нуждаются в прошлом, но исторические исследования раскрывают только его случайные моменты. Стандартный случай культурной идентичности, привязанной к прошлому через мифотворчество, облаченное в одежды истории, есть не что иное, как национализм». По мнению ученого, именно школа и есть то самое место, где из истории чаще всего рождается миф. «Почему все режимы принуждают молодых людей изучать в школе историю? Не для того, чтобы понимать свое общество и происходящие в нем изменения, а для того, чтобы принять это общество как свое, гордиться им и стать хорошим гражданином США или Испании, Гондураса или Ирака… История как форма вдохновения и как идеология заключает в себе способность становиться самооправдательным мифом» [28], — подчеркивал он.

В настоящее время национальная идентичность уже не рассматривается как основанная сугубо на прошлом опыте страны и ее народа. Важные инструменты формирования национального самосознания — это религия, язык, символьные ритуалы и памятные места, праздничные дни, художественная культура и СМИ. Сегодня влияние спорта и телевизионных передач не менее значительно, чем школьной истории, которую часто подвергают жесткой критике те же самые популяризаторы, «питающиеся» не только от профессионального знания, но и от собственного воображения. Да и некоторые ученые считают школьную историю основанной на мифических интерпретациях. Как пишет Э. Смит, национальное прошлое в качестве компонента идентичности «содержит зерна исторических фактов, вокруг которых вырастает опухоль преувеличений, идеализации, аллегорий и искажений, а вместе они составляют разделяемый широкими кругами общественности исторический рассказ о героическом прошлом, который служит коллективной потребности в настоящем и в будущем» [29]. Подобные школьные версии истории характерны для большинства национальных сообществ и культурно отличающихся общин. Неэтноцентристские версии представляют собой скорее исключение, чем правило.

Сегодняшнее историописание — ключевой компонент нациестроительства (как, например, в новых странах после распада СССР и Югославии) или средство переосмысления старой национальной идентичности (скажем, в случае перехода доминирующей национальной идентичности от английскости к британскости в Великобритании либо от концепции «белой» Австралии к формуле мультикультурной Австралии). Кроме того, историописание — средство легитимации власти и существующего порядка или же претензий на его изменение либо упразднение. К примеру, изданный Институтом этнологии и антропологии РАН совместно с абхазскими учеными историко-этнографический труд «Абхазы» (М., 2007) стал самым активным образом использоваться властями Абхазии в качестве доказательства давнего и суверенного существования абхазского народа и его государственности. Осуществляемое ныне местными историками издание многотомных историй татар и башкир, видимо, также нужно для того, чтобы подтверждать титульный статус данных этнических групп в одном из регионов страны, и даже для еще более амбициозных целей. Историописание — это основной питательный материал для всех вариантов национализма, этнического или гражданско-государственного. История повсеместно сохраняет свою давнюю функцию гуманитарного просвещения и воспитания самых разных ценностных норм и взглядов — от патриотизма и «любви к Родине» до ненависти к «врагам народа».

Сегодня история нуждается не просто в общественном диалоге, но и в выстраивании системы норм взаимодействия с политикой. Возможно, А.О. Чубарьян прав в том, что историки должны «помочь современным политикам определить перспективы на будущее». Перемены и кризисы, с которыми сталкиваются государственные сообщества, заставляют их искать ответы на вопросы, что было правильным, а что нет в том, каким образом мы создавали сегодняшнее общество.

«Куда идет Россия?» или «Что мы построили?» — такие вопросы являлись основой любимых тем авторитетных гуманитарных собраний на протяжении многих лет в нашем Отечестве. Очевидно, что при любом повороте событий история сохранит ключевые позиции в формировании идентичности.

Примечания

1. Hobsbawm E. The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. Vintage Books, 1994.

2. Чубарьян А.О. ХХ век. Взгляд историка. М., 2009. С. 21, 22.

3. Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003. С. 501.

4. Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 2: Образы прошлого. СПб., 2006. С. 683.

5. Известия. 2010. 15 окт.

6. Московский комсомолец. 2010. 15 окт.

7. Там же.

8. См., например: Тишков В.А. Этнология и политика. М., 2004. Разд.: Антропология российских трансформаций; Он же. Кризис понимания России. М.; Воронеж, 2006.

9. Известия. 2010. 25 нояб. С. 6.

10. См.: Известия. 2010. 23 нояб. С. 3.

11. См.: Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестн. рос. нации. 2010. № 1–2.

12. См.: Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997.

13. История и память: историческая культура Европы до начала нового времени / Ред. Л.П. Репина. М., 2006. С. 9. См. также: Образы времени и исторические представления: Россия — Восток — Запад / Ред. Л.П. Репина. М., 2010.

14. Levi-Strauss С. La pensee sauvage. P., 1962. P. 340, 341.

15. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 15.

16. См., например: Полещук В. Война памятников: Межэтнические отношения и конфликты в странах СНГ и Балтии: Ежегод. докл. Сети этнол. мониторинга / Ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М., 2007.

17. См.: Проблемы историографии Канады / Ред. В.А. Тишков. М., 1981.

18. Lowenthal D. The Heritage Crusade and the Spoils of History. L., 1997. P. Х, 110, 111.

19. См.: Vos M. de. The Return of the Canon: Transforming Dutch History Teaching // History Workshop Journal. Vol. 67. № 1. P. 111–124.

20. См.: Brindle P. History and National Identity in the Classroom // History Today. 1997. Vol. 47. № 6. P. 6–8.

21. См.: Тишков В.А. История и историки в США.

22. Bergeron L. The History of Quebec. A Patriot’s Handbook. Toronto, 1971.

23. См.: Marsden W. “All in a Good Cause”: Geography, History and the Politicisation of the Curriculum in Nineteenth and Twentieth Century England // Journal of Curriculum Studies. 1995. Vol. 21. № 6.

24. См.: Perceptions of History. International Textbook Research on Britain, Germany and the US / Ed. by V. Berghahn, H. Schissler. Oxford; Berg, 1987.

25. Подробнее об этом см.: Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве. Брауншвейг, 2010; Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., 2003. Этому вопросу посвящены также публикации под редакцией Г. Бордюгова.

26. См.: Stradling R. History and the Core Curriculum 12–16 // Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe. 1993. Vol. 6. Enschede, The Netherlands.

27. См.: Phillips R., Goalen P., McCully A., Wood S. Four Histories, One Nation? History Teaching, Nationhood and a British Identity // Compare: A Journal of Comparative Education. 1999. Vol. 29. № 2.

28. Hobsbawm E.J. On History. L., 1997. P. 357.

29. Smith A.D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, 1995. P. 53.

Источник: Уральский исторический вестник. 2011. № 2 (31). С. 4–16.

Комментарии