Татьяна Долинина: «Я сидела за машинкой, мне дали эту запись и сказали: пока мы тут выпиваем, ты немножечко попечатай»

Столетию Фриды Вигдоровой посвящается

6 850

6 850

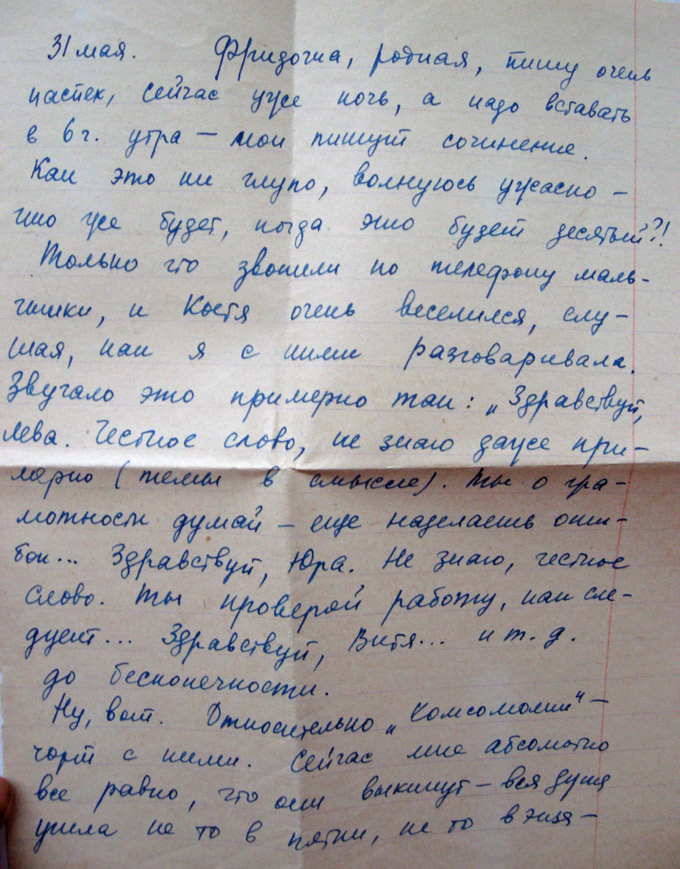

© Фрида Вигдорова. Из архива «Мемориала»

Татьяна Долинина — биолог, дочь учителя, журналиста и писателя Натальи Долининой и филолога Константина Долинина, внучка одного из крупнейших исследователей русской литературы XVIII века Григория Гуковского. Разговор о Фриде Вигдоровой поэтому начался именно с того филологического круга, в котором были и она сама, и Долинины, и ученики Гуковского Ефим Эткинд и Илья Серман. С того 1949 года, когда вне штатной работы оказались Вигдорова и Эткинд, когда были арестованы Гуковский, Серман и жена Сермана Руфь Зевина (Зернова), одна из ближайших подруг и один из постоянных корреспондентов Вигдоровой.

Очевидно, что разговор крутится вокруг суда над Бродским, в защиту которого включились и Ефим Эткинд, и Наталья и Константин Долинины, и Вигдорова, сделавшая запись суда.

Фрида Вигдорова, Наталья Долинина, Любовь Кабо — столпы школьной журналистики и школьной прозы конца 1950–1960-х годов. Отсюда в разговоре — школьная тема, детская тема, журналистика как возможность решить чью-то проблему.

В разговоре участвует Елена Вигдорова, филолог, преподаватель русской литературы, племянница Фриды Вигдоровой.

— Я совершенно не могу понять, когда Наталья Григорьевна познакомилась с Фридой. Я думаю, что произошло <это> с легкой руки, скорее всего, Ефима Григорьевича Эткинда или через Серманов. Мама знала Сермана, естественно. Она же была моложе их, и Серманов, и Эткиндов.

— Десять лет разницы все-таки.

— Но дядя Фима был в Туле после ареста <Гуковского>. Она его знала, он бывал в доме.

— Он как ученик бывал дома? Дом был открытый, в смысле учеников?

— В смысле учеников — там, по-моему, было полно. Все бывали дома. Дед Григорий Александрович, я так понимаю, это очень любил и привечал их всячески. Это и по воспоминаниям видно — что он даже совсем молодых, первокурсников-второкурсников, приглашает к себе домой, дает им книжки читать и тем самым привечает, приучает. Это многие <пишут>, это Лидия Михайловна <Лотман> пишет [1].

Кто бывал в доме. Илья Захарович <Серман>, который к моменту смерти Григория Александровича, ареста и смерти, уже сидел. Ефим Григорьевич, который не сел, но уехал в Тулу работать, и жена его Екатерина Федоровна, у которой тоже был совсем маленький ребенок, Катя, которая старше меня, нас, на год. Она 1949 года, мы 1950-го. Это те люди, которые от матери не отказались. Ну, Макогоненко, Бялый, Юрмих Лотман с мамой не дружил до того, а тут взял бутылку, тортик, приехал. Многие перестали ходить, это понятно. Так что, я думаю, с Фридой познакомил, скорее всего, Фима.

— Уже после Тулы?

— А он приезжал все-таки. Он же в Тулу не был выслан официально, он просто нашел там работу, когда его отовсюду выгнали. Поэтому он ездил туда-сюда. Видимо, это произошло именно таким образом, потому что, когда Ниночку Серман перекидывали из дома в дом, Ниночка сколько-то, пару недель, обитала на нашей даче в Токсове. Это был какой-нибудь 1952-1953 год. Как только ее бабушка Генриетта Яковлевна ехала куда-нибудь — очередные свиданья или передачи и хлопоты…

— Свидания были?

— С тетей Руней, да. Когда она находилась в дальней-дальней Ленинградской области, за Лодейным полем. (Это абсолютно медвежий угол, это даже сейчас абсолютно медвежий угол, я когда туда попала в 1990-х, у меня глаза на лоб вылезли. Я такой России не видела, где ни одного трезвого старше 13 лет просто нет. Что-то невообразимое. То, что там телевизоры работают, меня чрезвычайно удивило.) Леспромхозы и торфоразработки, где работали все. Это было еще более-менее. Когда ее услали уже потом в Сибирь…

Я, конечно, маленькая была и плохо помню, но когда нас начали возить в Москву, то я помню еще Сретенку [2], где они жили. Это несколько странных коммунальных квартир, я очень хорошо помню немыслимый барак на Каланчевке, где жила тетя Люба Кабо и куда тоже мама меня приводила. Мама прочла «В трудном походе» и написала Любе письмо, восторженное. А та ответила. И выяснилось немедленно, что есть общие пересечения, Фридочка и т.д. Вот эта московская тусовка, и Фрида, конечно… Фрида в первую очередь, Люба уже во вторую, привела ее в редакции. И первая статья мамина появилась в 1955 году, и это совершенно точно: мама всегда говорила, что это Фрида ее фактически заставила написать.

— Что это было? Школа?

— Школа, конечно, школа. Мама тогда с упоением работала в школе. И она записывала, есть школьные дневники. Это безумно интересное чтение.

И Люба, и Люба. Все-таки втроем. В 1950-х их было несколько человек —школьных, которые занимались школьной темой… Не только школьной. Мама в большей степени сначала школьной, это уж потом ее повело в другие стороны. Фрида была уже шире — судебные дела и т.д. Мама к этому подсоединилась значительно позже. Когда Фриды не стало.

— Да? Потом?

— Да. Когда Фриды не стало, она стала заниматься в том числе и судебными делами. С Чайковской, но это уже другие времена. А в 1950-е — да, мама писала про школу, про школьные проблемы, про детей, про учителей…

То, что Фрида Абрамовна маму, конечно, подвигнула <к написанию статей> и первые ее статьи, я думаю, редактировала (не знаю уж, насколько), этого мама не говорила. Ну, она хорошо писала, мама. Но наверняка редактировала: надо же научить человека писать статьи, это же специфика определенная. Я так понимаю, конечно, что это Фрида. И с 1955 года она начала публиковаться.

— А что происходило в школьной теме?

— Проблемы двоечников, проблемы второгодников, проблемы детей обучаемых-необучаемых, мальчики и девочки. Мама начинала работать еще в женской школе, а потом…

— Проблема мальчиков и девочек, видимо, очень актуальна. В 1959 году у Фриды Абрамовны была статья о том, что это нормально, если дружат мальчик и девочка [3].

— Гениальная «Юность» того времени, все время это было: рубрика «Письма Галке Галкиной», ответы на письма и мамины статьи.

— Она отвечала?..

— Она публиковала статью, потом приходили письма, потом она на них отвечала и т.д. И в том числе, можно ли дружить с мальчиком. Это вообще был основной вопрос. Потому что родители были испорчены раздельным обучением. Молодые родители. И вообще на редкость ханжеское в тот период, абсолютно ханжеское общество. И это было довольно долго. В седьмом классе, это примерно 1963 год, девочки мне объявили бойкот за то, что я не присоединилась к их договоренности и ответила неприличную тему по биологии. Что-то там типа размножения птиц. А я уже тогда биологией интересовалась, кроме того, у меня был брат-близнец. Я очень удивилась. Тетя Фрида, кстати, очень нежно к нам относилась, ей ужасно нравилось: близнецы, взаимоотношения. Она всегда расспрашивала маму, заставляла ее что-то записывать, соответственно, детский дневник есть. Даже с пометками Корнея Ивановича.

Дальше пошло как. Мама ездила все время в Москву, и у Фриды она бывала постоянно. Образовалась такая компания: Фрида, мама, Руня. Мама до ареста не могла особо дружить с тетей Руней: Руня просто старше, значительно старше. Но когда они вернулись, то один из первых визитов на Добролюбова был как раз моей мамы с детьми. И они с мамой очень подружились. А они ревновали Фридочку друг к другу. Потом они ревновали друг друга к Фридочке. И это были страсти роковые.

— Прямо обсуждавшиеся?

— Натурально. Обсуждавшиеся. Да, я была уже подростком, я помню, как тетя Руня что-то с Фридой опять же не поделили, тетя Руня была человек со страстями, и она умела мириться-ссориться с наслаждением.

Елена Вигдорова: А ты мне скажи: ты Фриду помнишь всегда?

— Я не помню Фриду, когда была маленькой, но я ее помню, да, фактически всегда. Когда нас привозили в Москву, а это мне было уже пять-шесть лет, то было два-три дома, где мы всегда бывали.

От Фриды шли первые магнитофонные пленки, некоторые у нее и записывались. Из Москвы в Ленинград в 1961 году мама привезла запись из Москвы, чуть ли не от Фриды. Первую пленку Окуджавы. Я помню ее настолько, что я помню порядок песен. Меня Ниночка Серман научила сначала трем, потом пяти аккордам на гитаре. Как раз в тот период. И я это распевала. У тети Руни пели. Понятно, что́ пели. Во-первых, городской романс еще 1940-х…

— А еще?

— «Кирпичики».

— А что еще слушали и пели?

— Городницкий шел от Руни, он был чисто ленинградский, он пел у них в доме. А от Фриды шел Галич. Интересно, что не пели Высоцкого, в Ленинграде раннего Высоцкого не любили, считался блатной.

— А читали?

— Все, что печатали, то и читали.

— А что не печатали?

— У нас в доме в начале 1960-х я самиздата не помню, но, скорее всего, это я не помню, просто по причине относительного малолетства. Первый самиздат, как это ни странно, который я получила из маминых рук прочесть (мне было, наверное, тринадцать), это был «По ком звонит колокол». В вышедшем двухтомнике я прочла «Прощай, оружие», и она мне принесла «По ком звонит колокол». Потом, это я уже не помню, какие это были годы, — они все читали «Крутой маршрут». Я думаю, что Фридочка получила его просто из «аэропортовского» дома, непосредственно от Евгении Гинзбург. Еще успела. Стихи — Гумилев, Ахматова, Мандельштам… Они были в атмосфере. Это не рассматривалось как самиздат.

— Не обсуждали, как можно и как стоит писать о 1930-х годах?

— Нет.

— О холокосте?

— Нет. Понятия «холокост» тогда не было вообще. Слово «антисемит» было, Бабий Яр был в сознании, Анна Франк. Но Гроссмана, скажем, я думаю, мама не читала. А может быть, читала, но было настолько запретно…

— Да, «Бабий Яр» Евтушенко опубликован в 1961 году, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова — в 1966-м. «Жизнь и судьбу» Гроссмана арестовывают в 1961-м. А при этом «Повесть о Зое и Шуре», в конце 1940-х написанная Вигдоровой, которая должна была «литературно обработать» воспоминания матери Космодемьянских, вмещает и слова о том, что мы еще многого не знали, — и в перечисление того, чего мы не знали, входит то, что сейчас мы знаем о холокосте. И каким-то образом этот абзац прошел на видное место в повесть о Герое Советского Союза. И в переписке с Руфью Зерновой Вигдорова обсуждает черновые версии своего романа «Семейное счастье»: вводить или не вводить еврейскую тему? Кем пожертвовать, кого сделать евреем, кого посадить? Как можно вводить такого рода темы — таких обсуждений не помните?

— Я помню, как мы приезжали уже на «аэропортовскую» квартиру, тетя Фрида всегда мне совала книжку. Я помню, как она мне сунула эту самую «Повесть о Зое и Шуре», кстати. И я ее читала подряд. Потом уже поняла, конечно, что она ее переписала всю, тетя Фрида, а вовсе не Любовь Тимофеевна [4].

— А про это что-нибудь знаете?

— Разговоры относительно Любови Тимофеевны — это меня поразило: что отец <Зои> не умер от заворота кишок, а был арестован и расстрелян, это я услышала еще от тети Фриды.

— Она считала, что он был расстрелян? До сих пор во всех энциклопедиях…

— В энциклопедиях, в энциклопедиях. Тетя Фрида говорила, это совершенно точно, что он был арестован. Ну, десять лет без права переписки… Сгинул.

— А еще что?

— Что, наверное, они бы не стали делать из нее всенародную героиню, если бы знали, кто она.

— В смысле, чья дочь?

— Да-да. Потому что партизанка Таня…

— А там еще священник-дед.

— Священник-дед, там много всего. Про священника-деда, кстати, не помню совершенно. Это как раз тогда не обсуждалось. А вот расстрелянный… Ну, я к тому времени знала, что такое сталинская эпоха.

— А с чего начались все эти защитные дела?

— Фрида же всех втаскивала. Как бы естественным образом.

— Насколько естественным это было?

— Абсолютно естественным. Скажем, приходит письмо: зажирают учительницу в городе Ленинграде, «Наташ, пойдите, поговорите, узнайте». Да, у Фриды имя, и за ней уже репутация и всякие корреспондентские корочки. Корреспондентские корочки маме довольно быстро сделали, когда она только стала публиковаться сначала в «Комсомолке», «Известия», потом «Юность» и «Литгазета». Сначала мама помогала, узнавала, потом она в это втянулась и уже стала сама этим заниматься.

Была история с учительницей, которую обвиняли чуть ли не в совращении несовершеннолетнего. Очень хорошая учительница, литераторша. Мама ее защищала и защитила. Уголовное дело не состоялось. Но, конечно, ее уволили, и потом ей было довольно трудно найти работу, но она ее нашла.

— Это когда примерно?

— Это был какой-нибудь 1963-й, 1964-й.

— А Бродский? Она подключилась к этому делу через Эткинда?

— Да, Бродский бывал у Эткинда, и мама бывала у Эткинда тоже.

— Каким образом Бродский бывал у Эткинда? Когда все началось?

— Да, по-моему, еще до того <до фельетона> ему показали стихи. Ефим очень интересовался всей молодой поэзией, которая возникала, и кто только у него не бывал. Как-то это была естественно. Кто-то бывал, чье-то приносили, он читал, старался познакомиться. Он пригласил Бродского в семинар «Впервые на русском языке».

— Она его знала еще до этой истории?

— Она знала до этой истории, что есть такой замечательный мальчик. И про это я помню. Я просто помню, что был такой разговор… «Рыжий мальчик», это называлось так. Замечательный рыжий мальчик. Это произносилось, это говорилось. Поскольку я уже к этому времени стихами сильно увлекалась разнообразными… Стихов Бродского <тогда> не помню. Стихи потом, когда уже началась вся эта заваруха: тогда появились «Пилигримы», появилось «Еврейское кладбище». Это первое, что я помню наизусть. Потом «Рождественский романс». Но то, что они радовались и восхищались с Ефимом, — я это помню очень хорошо. Рыжий Ося.

— Для них это был уже совершенно понятный человек?

— Нет, было понятно, что некий молодой талантливый рыжий Ося, надо его как-то поддерживать. Это Фима.

— Поддерживать — это еще до всех публикаций?

— До всех историй. Он приглашал — Господи, да любого молодого. Покойный Витя Кривулин не был вхож уж прямо так в дом, но Фима-то его тоже знал. Туда, сюда, на семинар… Помогал, какие-то рекомендации писал. Было их много. А Миша Яснов! Он же тоже из плеяды эткиндовских птенцов. Он дома бывал, много.

— А дальше?

— Дальше началась вся эта заваруха, и, как замечательно писала тетя Руня, «в доме воцарилась атмосфера войны». Помните Рунин детектив «Солнечная сторона»? Главная героиня, и у нее мама. В роли мамы на самом деле описана Раиса Петровна Берг в чистом виде, но и в нашем доме такое бывало. «Я очень люблю, — говорит главная героиня, — когда вокруг что-то происходит и в доме воцаряется атмосфера войны. Мама сидит на телефоне, создаются фронт и антифронт…» Я помирала со смеху, потому что это было совершенно про наш дом. Как снимали, например, Прокофьева в Союзе писателей [5]. Это же была целая эпопея, интрига! Готовились снимать Прокопа. Война, фронт. Кто за кого голосовать будет.

Елена Вигдорова: И тогда Гранина сделали.

— Тогда сделали Гранина, но это было уже после дела Бродского, но тогда-то был Прокоп. И тогда вся эта дрянь полезла. Женя Воеводин, с которым мама училась. Алкоголик, падла совершеннейшая. Ну, кто написал Фриде… Фима, наверное, написал.

— Яков Гордин поехал к ней в Москву с письмом от Глеба Семенова и Эткинда.

Елена Вигдорова: Гордин привез письмо Эткинда.

— Это я понимаю, но они, скорее всего, созвонились. Попросту.

Елена Вигдорова: Вообще очень интересно, что и тогда, в 1960-е годы, телефонных звонков почему-то не боялись.

— Не боялись.

Елена Вигдорова: По телефону говорили. В 1970-е — нет.

А в 1960-е — да. Как-то не было ощущения, что прослушивают.

Елена Вигдорова: Идеи не было, что прослушивают. Что перлюстрируют письма — была идея, а что телефон прослушивают — не было. Идея, что прослушивают телефон, это, может быть, после 1968 года. Я не могу сказать.

— Понимали, что могут смотреть дружескую переписку: Ленинград – Москва, Москва – Ленинград?

— Понимали. Переписку — да. Понимали, но не очень этого боялись как-то. Все-таки «оттепель», Оля.

Елена Вигдорова: Боялись — это 1970-е годы [6].

— 1970-е. После 1968-го время изменилось. Это уже было другое.

— А писем стало меньше?

— Когда?

— В конце 1960-х, в 1970-е?

— Да кто писучий был, тот и писал. Писали все равно. Ну, какие-то вещи не писали или писали, замечательно пользуясь какой-нибудь эзоповщиной.

Елена Вигдорова: Равно как и телефонные разговоры. В 1970-е годы уже эзоповщина.

— Да-да-да. Тетя Катя или Фима, я не помню, пишут моей маме: «Как там наш котик? Как он мурлыкает? Кто его, Ваську, кормит?» Это подцензурное, официальное письмо с Запада. Что это значит: моего папочку уволили тогда из Герценовского института, а он Константин, Котя. Соответственно: как он мурлычет. Они переживали.

— Из-за Эткинда?

— Да, из-за Эткинда. Тогда первый раз выгнали из-за Эткинда, и Собчак, Толя Собчак, муж папиной аспирантки Нонны, помогал ему составлять бумаги в суд. И говорил: «Ах, как жалко, что нам нельзя заниматься адвокатской практикой!» Он на юридическом факультете работал, помог составить папе все бумаги. И папа выиграл суд. Это 1974 год. А выгнали его в результате в 1980-м.

— И с Бродским — позвонили или написали?

— У меня ощущение, что я помню, что были какие-то телефонные переговоры, конечно. Что что-то Фриде звонили… И тогда же появилась в доме Наталья Грудинина, с которой моя мама до того никак не общалась. Ну, знакомы были, но мало ли с кем она была знакома уже к тому времени, писательская организация… Но тогда появилась Грудинина и пошли какие-то переговоры, составление партии внутри ленинградского отделения Союза писателей, кто пойдет общественным защитником… И вот тут все время что-то происходило. Это я хорошо помню. Маме было сильно не до нас. То Наталья Грудинина, то с Фимой они это дело перетирали, мама к Фиме, Фима к нам. Все время. И когда Фрида приехала <на первый из двух судов над Бродским>, то она уже была подготовлена. Какие-то письма писали.

— Где она останавливалась, когда приезжала?

— У Дьяконовых в основном. Потому что там была очень большая квартира, на Суворовском. У нас было сильно тесно. А выпивать к нам тоже приходила. Это я помню. Я сидела за машинкой, мне дали эту запись и сказали: пока мы тут выпиваем, ты немножечко попечатай. Я печатала.

— Что, запись?

— Ага. Немножечко. Страничку.

— А что вы перепечатывали — один блокнот, два? Там же блокнот вашей мамы, в котором Вигдорова начинала делать запись, и тетрадочка. Это явно больше странички.

— У меня в руках был один блокнот. Потом мама села, она очень быстро печатала, профессионально. Печатали все по очереди. Фриду жалели.

— А что, выпивали? Есть воспоминания, как Вигдорова пришла с суда потрясенная… А это совершенно другое воспоминание.

— Нет, ну конечно, потрясенная. Конечно. Нина Яковлевна Дьяконова <вспоминала>, как она ей ножки растирала, маленькие, да-да-да. Это все с одной стороны. А с другой стороны, я очень хорошо помню: она пришла, Фима пришел. И что пили. Водку.

— Пили, а вас услали печатать? Что тогда обсуждали?

— Меня не услали. У нас было достаточно тесно. Услать, честно говоря, было просто физически некуда.

— А что обсуждали?

— Я печатала. Я печатала медленно и очень старалась. А некоторые слова не разбирала и подходила к тете Фриде и говорила: «А тут что?»

Елена Вигдорова: У Фриды был еще и довольно внятный почерк.

— Нет, у нее был понятный почерк, но она что-то сокращала, естественно. Я, наверное, даже не к ней подходила, наверное, к маме. А что они обсуждали? Дальше пошли наслоения. Потому что потом я эту запись чуть ли не наизусть выучила. Ну, обсуждали, что делать дальше.

— А запись осталась такой, как вы напечатали?

— Нет, я думаю, что выправляли. Просто надо было сразу быстро сделать какой-то, хотя бы черновой, экземпляр. Почему-то им было это нужно [7].

— А какие-нибудь воспоминания про суд знаете?

— Нет. То, что они пришли совершенно зашибленные, мама же тоже там была.

— Они вместе пришли?

— Нет. Она <Вигдорова>, видимо, сначала поехала к Дьяконовым. Пришла мама… Это я помню — что мама пришла и свалилась. Просто легла спать. Я потом ей чай заваривала.

— А ждали чего? Ждали, что будет меньше, что оправдают?

— Не знаю. Ну, могло быть условное же наказание, оно же существовало. С требованием трудоустройства…

— Весь следующий год что происходило?

— Я не следила за этим. Тринадцать лет, девочки интересуются другим. Все время что-то происходило, какие-то подписи собирали. Мама, конечно, в этом участвовала. А потом был страшный период, когда Фрида заболела. И это я хорошо помню, потому что мама пропадала все время в Москве.

Один эпизод я очень хорошо помню. То ли мама потом его мне рассказывала… Что Фрида была в больнице, ее оперировали, и мама к ней пришла и принесла с Черемушкинского рынка помидоры. А зима была трескучая. Ну, несколько помидоров. Фрида посмотрела и сказала: «Я все думала, кто же их покупает-то за такую цену? Теперь знаю».

У мамы тогда еще первую пьесу ставили. В Центральном детском театре, ставил ее Эфрос. И она много времени проводила в Москве, она все время ездила, какие-то переделки. Фрида была еще жива, еще радовалась с ней. Пьеса называлась очень современно — «Они и мы».

— Пьеса о чем?

— О школе. Комсомольцы настоящие, комсомольцы-карьеристы, фальшивые. Такое противостояние. Хорошая постановка была. Кажется, это была последняя постановка Эфроса в Центральном детском театре <1964 год>.

Да, Фрида еще радовалась за нее. Письмо какое-то было, помню, читала. Она ее поздравляла. Но дальше это был, конечно, ужас. Мать не могла нас оставить, и школа: у нее был воспитательский класс обожаемый. Но, конечно, когда Фридочка умерла, она собралась в 15 минут и уехала, мы на даче были. На нее это огромное впечатление произвело. Она была молодая, она еще не привыкла терять…

— Всю жизнь теряла.

— Она всю жизнь теряла, у нее вообще жизнь была невообразимая, прямо скажем. Но после смерти отца никто не умирал. Из близких, друзей. Даже родственников. Последний был отец, что было явно насильственно — не от болезни, не от того, не от сего…

— Эта защитная журналистская деятельность — это все один круг?

— В общем, да. Он был шире, была та же Ольга Георгиевна <Чайковская>. Ольга Георгиевна никогда не занималась политикой. Она хороший журналист была судебный, и да, имела связи в этих судах.

— Что это вообще было — эти судебные дела? Надо же было разбираться, знать инстанции?

— Вот Ольга Георгиевна это умела. Мама — нет. В тех случаях, когда требовались кассации, апелляции (мама в юридических делах ничего не понимала), она немедленно прибегала к помощи Ольги Георгиевны. Фрида Абрамовна, будучи в Москве, гораздо лучше это все знала, потому что она, насколько я понимаю, начала этим заниматься, когда еще в отделе писем работала.

— Именно судебными?

— Да.

— В отделе писем где?

— Это где-то написано, в каких-то <воспоминаниях>. В «Известиях». Сначала это были письма. А мама все-таки шла от школы. И вначале больше всего она разбиралась <в школьных вопросах>. Мама писала кучу статей. Помню, это был дикий скандал: «Инспектор пришел в школу» (так называлась статья). Как она их разнесла. Ее ненавидели совершенно. Гороно ленинградское слышать не могло ее имя. А она ненавидела, кстати, как и Фрида, слово «педагог». Они обе ненавидели.

— Какие отношения с педагогикой?..

— Они ненавидели официальную педагогику. Они не любили даже это слово. Они называли себя «учителями», и только «учителями». «Учитель», «учительство», «учительская». Если взять их статьи, иногда видны редакционные вставки, но вообще слова «педагогика» там нет. Это еще от Фриды идет. Они ненавидели чиновников. Любимый мамин анекдот был про кота-методиста, знаете? Жил-был кот, страшно шлялся, приходил грязный, блохастый. Хозяин вечно лечил его раны. Он кота кастрировал. Опять пошел гулять. «Мя-яу, я у них теперь методист!» Мама дома не материлась никогда, по крайней мере, пока я не выросла. Но она всегда говорила: эти импотенты, которые не знают, как войти в класс, меня будут учить!

Беседовала Ольга Розенблюм

Примечания

Комментарии