Гасан Гусейнов

Интеллигент или поэт, гуманитарий или проповедник? С.С.Аверинцев в своем времени

Верность интеллектуала себе: риторика и поэтика

15 769

15 769

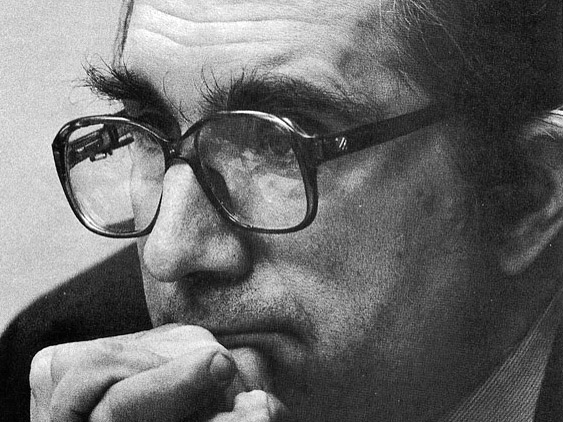

Смерть Сергея Сергеевича Аверинцева была преждевременной — не по дежурному слову, а по существу: тональность некролога продолжает висеть в воздухе. Слишком ранний уход и очень большая прижизненная слава. В духе новейшего времени, нет недостатка и в площадных ниспровергателях. По моим наблюдениям, сегодня в России у Аверинцева гораздо меньше читателей, чем в начале 1990-х было почитателей. В этом надо разобраться.

Культовым имя Аверинцева остается для двух-трех поколений, но разговор о нем и о его науке и искусстве должен ведь когда-то выбраться из-под вороха иногда оскорбительных славословий. Нижеследующие заметки сложились из нескольких подступов. Кому-то они могут показаться не совсем уместными. Но мне кажется, что еще менее уместно было бы публиковать записи наших разговоров или воспоминания, часто — теплые, иногда — смешные, редко — едкие. Как когда-то сам Аверинцев написал книгу о Плутархе — как о мастере биографии на фоне этого жанра, так и размышляющему и пишущему об Аверинцеве хочется понять его место в контексте культурной жизни определенной эпохи. Сам он иногда говорил, что чувствовал себя в ней чужим, но — освоился и стал для определенного сегмента общества значительной фигурой, тем более интересной, что никем не навязанной.

За словом «гуманитарий» стоит недавняя история позднего Советского Союза и первого постсоветского десятилетия. Одни скажут, что это всего лишь калька с американского humanities. Другие напомнят, что и в советское время существовало официальное разделение на общественные и гуманитарные науки. Стало быть, гуманитарий занят научным изучением результатов художественной деятельности человека.

Что значит, однако, «научным изучением»? Гуманитарию, и не только гуманитарию, полезно вспомнить, что собственно точные науки — по той старой традиции, пока еще подвижными звеньями которой являются живущие ныне, — это «свободные искусства», семерку которых запоминают в первые месяцы обучения латинскому языку. Грамматика, риторика и логика, необходимые для того, чтобы уметь разобраться в собственных мыслях и наладить свободный человеческий разговор, и арифметика, музыка, геометрия и астрономия, необходимые для того, чтобы относительно безболезненно ориентироваться в окружающей среде. Наукой эти «свободные искусства» делает надежность общезначимой проверки результатов учения. Отобрав людей, выказавших способность и тягу к учению, средневековый университет наделял их затем правом работать над текущими задачами богословия, философии и медицины.

Скелет международной номенклатуры научного знания по-прежнему стоит в шкафу каждого директора гимназии и каждого ректора университета. При этом он ничем существенным не отличается от скелетов самих директора и ректора.

В переносном смысле слова официальная советская идеология накрывала собой всю область гуманитарных и общественных наук, но буквально она вселилась в чужие помещения в философии, а ростки культурной антропологии просто повырывала. И все же даже там, где идеология создавала дисциплину только «под себя» (например, «научный коммунизм» или еще более мистическую «политэкономию социализма»), немедленно возникали зазоры. Роковой ошибкой зачинателей официальной советской идеологии — марксизма-ленинизма — оказалось представление этой идеологии как исторической фазы западноевропейской философии и политэкономии. Советский университет должен был сохранять в своей системе, в общем и целом, ту же номенклатуру академических дисциплин, что имелась и по-прежнему имеется в Европе и США. Исключено оказалось из системы светского образования, пожалуй, только богословие. Но и здесь наличие параллельных светской высшей школе структур духовного образования создавало для гуманитариев полуоткрытый канал. Пользовались им, правда, немногие.

Удерживая в памяти принципиальную совместимость академических систем, вернемся к ключевому понятию «гуманитария». Лицо или тип автора, о котором идет речь сегодня, в те не очень далекие годы относилось в имевшейся социальной стратификации к «интеллигенции» в собственном смысле слова. При этом обычно подчеркивалась несовместимость этой социальной прослойки с западной академической средой, о которой многие знали не больше, чем о системе образования для лиц духовного звания в собственной стране.

Интеллигенцию хоронили всю первую половину 1990-х годов, и на складе веревок и мыла лучше не произносить имен повешенных. Но исторический факт принадлежности С.С.Аверинцева или Ю.М.Лотмана, Д.С.Лихачева или В.Н.Топорова, к советской интеллигенции отрицать трудно: я назвал сейчас только имена людей, много и энергично публиковавших свои размышления об этом. В 1991 году о самоедстве интеллигенции написал в старом «ЛитОбозе» Михаил Ямпольский, внутренне уже, как тогда стали говорить, дистанцировавшись от этой среды. Аверинцев никогда от своей принадлежности к интеллигенции не отказывался. В 1992 году Сергей Зенкин в статье «Хлеб и воля» в «Независимой газете» попенял литератору Леониду Бежину, что тот слишком уж просто переименовался из «интеллигента» в «свободного гуманитария». Но как связана с нашей темой смена самоназвания интеллигентов на рубеже конца 80-х — начала 90-х годов? Что должно было остаться в «гуманитарии» от «интеллигента» и даже от «интеллектуальной элиты», чтобы представители этой прослойки не погибли «как класс» под обломками советской системы?

Предстояло выбрать специализацию.

Но как раз с этим у гуманитариев советской эпохи была, как вскоре заговорили, проблема. Упиралась она в двусмысленный характер функционирования интеллигента в советском академическом мире. Помещенный в выделенную ему ячейку, гуманитарий очень быстро нащупывал границы площадки и опытным путем обнаруживал основополагающие правила поведения. Тот, кто хотел бы поменьше сталкиваться с официальной идеологией на содержательном уровне, должен был для начала выбрать «трудный предмет не на стрежне» [1].

Одним из таких предметов была классическая филология. Хорошо сложившаяся академическая карьера в данной области советской гуманитарной науки не была редкостью. Более того, табель о рангах официоза могла в целом совпадать с оценками самогó интеллигентского сообщества. Так, античным сектором в Институте мировой литературы руководили С.С.Аверинцев и М.Л.Гаспаров. Но дальше начиналась неразбериха. И она касалась не только отдельных биографий: Н.В.Брагинская, ныне профессор РГГУ, не уступала названным коллегам в рамках их общей специальности, но Аристотеля она переводила, работая консьержкой: после краха оттепели в 1966-1968 гг. для беспартийных с «пятым пунктом» путь в престижный академический институт или вуз был заказан. Правда, так или почти так, перебиваясь случайными заработками, жили и живут многие гуманитарии на Западе. Но тогда это обстоятельство в СССР известно не было.

Организуя труд советских ученых в не стрежневых гуманитарных областях, само государство всегда активно вмешивалось в их прямую научную работу, но часто мало ограничивало гуманитарную самодеятельность. Действительно, претензия на просветительский максимализм, присущая советскому академическому зданию, сочеталась с абсурдным солдафонством. Издательство «Наука» могло годами тормозить невинные малотиражные переводы византийской или латинской духовной поэзии в то самое время, когда издательство «Мысль» в те же 1970-е годы выпекало многотомники Канта и Гегеля, Платона и Николая Кузанского, к тому же тиражами, не снившимися на европейской родине этих покойников. Хитросплетения организации издательской жизни открывали перед гуманитариями разного профиля ворота не только в смежные, но и в весьма удаленные от их специальности области. Любительский характер этой попутной работы в интересных областях никогда не бросался в глаза. Во-первых, выполнялась она, как правило, с большим артистизмом. А во-вторых, отвечала публичным ожиданиям: гуманитарию полагалось быть универсалом.

«Умеешь переводить или комментировать Платона, стало быть, и с Гегелем справишься», — было уверено издательское начальство. А оказавшиеся на своем месте квалифицированные редакторы ухитрялись протащить в авторы знающих людей, уговорив начальство закрыть глаза на отсутствие у тех формальной квалификации.

«Собственным богословием заниматься нам не полагается, так гегелевскую «Жизнь Иисуса» откомментируем», — радуется гуманитарий. Результат разнозаряженных устремлений был парадоксален. В понимании начальства советский образованный читатель получал один из «источников марксизма» (для тех, кто позабыл или не знает: речь идет о статье В.Ленина «Три источника и три составные части марксизма», содержание коей несколько раз на протяжении своей жизни должен был пересказывать каждый советский студент или аспирант в 1930-х-1980-х гг.). В понимании гуманитариев Гегель должен был прийти к русскому читателю не только как немецкий академический философ, но и как прикрытие их собственных духовных исканий. Филолог-классик, начитанный в новозаветной и немецкой литературе, будет комментировать «Жизнь Иисуса» не так, как профессиональный историк философии и особенно специалист по немецкой философии. Итоговый документ на очень высоком уровне воплощал основной принцип существования в идеологическом государстве: говорим одно, подразумеваем другое, делаем третье. Вот почему просветительский комментарий филолога к «Жизни Иисуса», работе, написанной в конце XVIII века, обращается к читателю не от имени науки 70-х годов XX века, а из условной евангельской перспективы, иногда заслоняемой критикой Просвещения. «Проходимой» для издательства такая критика становится потому, что Гегель как-никак буржуазный философ, которого можно и нужно иной раз поставить на место. Но гуманитарий злоупотреблял невежеством начальства не для того, чтобы объяснять Гегеля, а для разговора о евангелиях.

На противоречия просветительского идеологического абсолютизма и начальственного дирижизма гуманитарное интеллигентское сообщество отвечало столь же контрастно. Конфигурация этого ответа нуждается в гораздо более детальном представлении и анализе, здесь же попробую дать его абрис.

Часть сообщества все больше поддавалась этой мощной диффузии науки и дилетантизма. Загадка Аверинцева состояла в том, что его «дилетантизм» был камуфляжем невероятной для представителя его поколения учености. А вот социальное оправдание этой диффузии находилось в том, что с 1980-х годов получило название «воцерковления интеллигенции». Там, куда формально светское государство вызывало своих интеллигентов на добровольно-принудительные работы по созданию «всесторонне развитой социалистической личности», с годами будет попадаться все больше новообращенных гуманитариев. Архитектуру своей заказной работы, где «нет незаменимых людей», они и стали поверять пафосом сугубо личного решения. Наличие компактной среды единомышленников, или, точнее, единочувственников, ускоряло диффузию академической специализации и ритуалов инициации. В избранной мною для иллюстрации области классической филологии этот процесс проходил особенно заметно. Признанный цехмейстер — С.С.Аверинцев — все больше воспринимался в этой среде как христианский мыслитель. «Этот филолог был светский проповедник, в выступлениях на разные темы походя формулировавший уроки поведения», — писал Сергей Бочаров в статье «Аверинцев в нашей истории» («ВопЛи», 2004, № 6).

Первые годы выхода России из советского идеологического плена, совпавшие с политической либерализацией конца 1980-х годов, оказались и временем скукоживания секулярного мира. О желательности нового облика академической филологии как «служанки богословия» авторитетные представители православной интеллигенции иногда говорят в контексте расставания с западным монструозным мейнстримом псевдорационализма, «неприглядного снаружи и опасного внутри» (Так пишет Ольга Седакова в статье «Сергей Сергеевич Аверинцев: воспитание разумом», «Континент», 2005, № 126). Благоговейно приводя высказывание Аверинцева «мы все послепросвещенческие монстры», Ольга Седакова не видит противоречия в последующем выдвижении именно автора этого высказывания в духовные учители для того самого современного человека, которому «переломили хребет детства» (В.В.Бибихин). Но разве сама эта метафорика и ее антипросвещенческий élan лучше всего не отвечают на недоумение, с которого начинается панегирик Седаковой: «С печалью можно отметить, что именно там, где всего естественнее было бы ожидать воздействия мысли Аверинцева, в родной для него профессиональной среде, в академической гуманитарной науке, к настоящему моменту присутствие Аверинцева очень мало ощутимо».

Профессиональная среда, академическая гуманитарная наука с ее традиционной дисциплинарной номенклатурой нуждается в дифференциации и просто не знает, что ей делать с ученым, «любой труд которого в отдельности и вся его деятельность в целом не укладываются в известные рубрики гуманитарных «специальностей» и жанров».

«Его ясная — и именно в силу своей ясности — крайне нетривиальная мысль, охватывающая эпохи и языки, находящая связи в самых отдаленных явлениях культурной истории, уникальна по своей «жанровой» природе: это мысль одновременно филолога и философа, антрополога и богослова, историка и просветителя, аналитика и ритора, христианского апологета и политического мыслителя» (О.А.Седакова).

Драма, однако, в том и состоит, что, попадая в западный университетский контекст, uomo universale принимается не по новому российскому, и не по интеллигентскому советско-российскому, и даже не по официальному советскому курсу. В Венском университете С.С.Аверинцев стал профессором не богословия или классической филологии, а славистики — дисциплины, как раз отсутствующей в перечне Седаковой. Именно такая встреча двух номенклатур — позднесоветской и западноевропейской — лучше всего объясняется суждением самой Седаковой о «крайней нетривиальности мысли» Аверинцева. Гуманитарию это позволительно и было даже необходимо по тогдашним обстоятельствам, но ведь филологу или историку полагается как раз освоить уже упомянутый trivium. «Крайне нетривиальным» мыслителем можно восхищаться, его тексты можно воспринимать как произведения искусства, но по ним трудно учиться в самом обыкновенном, тривиальном значении этого слова. Вот почему из 2007 года так трудно объяснить, чем же был Аверинцев для интеллигенции 1970-80-х годов.

В одной из своих корреспонденций с Балканского театра военных действий 1912 года Троцкий назвал русскую интеллигенцию «национальным щупальцем, продвинутым в европейскую культуру». Эта функция гуманитария, вообще говоря, не является ни научной, ни художественной, а скорее даже — политической. Такими интеллигентами-политиками, посланцами несовместимой с Западом России оказывались в разное время и филологи — Лев Копелев и Ефим Эткинд, Герман Андреев и Андрей Синявский. Интеллектуальный усест и культурный багаж каждого из них мог быть шире предлагаемых кафедральных обстоятельств, но только обстоятельства политические обеспечивали их высоким академическим статусом. Та же функция в перестроечные годы выталкивала гуманитариев в народные депутаты СССР. А вот университеты «брали» от этого статуса только «тривиальное». И это понятно. Наука состоит не столько в том, чтобы младшие млели перед старшими, сколько в том, чтобы старшие натаскивали младших, а потом тихонько у этой молодежи учились сами (Сократ не шутил, и Аверинцев принимал его переданные Платоном слова всерьез). Вот почему и после утверждения политической свободы на части территории бывшего СССР западные университеты — в разных странах с разной степенью интенсивности — заполняли гуманитариями из России преимущественно отделения славистики и русистики: преподаватель выступает и в роли носителя языка. Примеры академической карьеры русского гуманитария, не обязанного выступать в диалектической субъект-объектной роли, вообще крайне редки: упомяну лингвиста Евгения Хелимского, заведовавшего кафедрой финно-угорских языков в Гамбургском университете. И это не гуманитарий вообще, по совместительству головой задевающий звезды, а лингвист. Конечно, дисциплинарная совместимость со временем возрастает, хотя поначалу не столько за счет гуманитариев-преподавателей, сколько за счет студентов, мигрирующих между двумя мирами. Но и в этой среде все реже видишь читателей Аверинцева. Почему же?

Вспомним миф о неприятном пророчестве, которое дал герою в 11 песни «Одиссеи» Тиресий. После того, как ты перебьешь всех женихов, тебе придется уехать с Итаки и причалить к египетскому берегу. От побережья, положив на плечо весло, ты пойдешь в глубь материка и будешь идти до тех пор, пока кто-нибудь не спросит тебя: что это за странная лопата у тебя на плече. Тут тебе надлежит остановиться, воткнуть весло в землю и возвращаться домой. Это и есть граница между, с одной стороны, филологами или историками, а с другой — гуманитариями вообще, которые смело шагают в сопредельную египетскую область, позабыв о море, в котором их нынешняя неудобная лопата когда-то была веслом.

Что, помимо банальной житейской необходимости, толкает гуманитария к смене профиля исследования? На заре туманной юности сокращением «РЖ» в массовом гуманитарном обиходе обозначался не «Русский журнал», как сейчас, а «Реферативный журнал» ИНИОНа. Он издается и сегодня. Оба издания объединяет, конечно, частичное совпадение круга пишущих для них с кругом читающих их. Мне, писавшему в выпуски «зарубежное литературоведение», интереснее всего было читать РЖ «Науковедение», где много печатался замечательный Александр Лук. Один из бесчисленных его рефератов середины 70-х годов касался воспоминаний английского биолога, чье имя я позабыл. Выйдя на пенсию и занявшись мемуарами, этот человек обнаружил, что никогда не задумывался над тем, а почему он, собственно, оказался в конце концов паразитологом. На протяжении всей жизни, изобиловавшей всякими случайностями вроде двух мировых войн, биолог-паразитолог никогда не спрашивал себя, почему, собственно, при любых обстоятельствах он выбирал область исследований, обязательно выводившую его на паразитов — от вшей и крыс до клопов и блох. В конце концов, писал Лук, внутренний маршрут нашего биолога оказался в его биографии сильнее внешних обстоятельств, подобно тому, как тараканы не только многочисленнее, но и много живучее людей. Меняя профиль исследования и переходя, скажем, от морфологии кровососущих вторичнобескрылых насекомых к социальной организации млекопитающих, переносящих глистные заболевания, ученый, как выяснилось только под конец его собственно научной биографии, конечно, не мог не сотрудничать с эпохой. Но метод взаимодействия со своим временем он определял самостоятельно. Судя по реферату Лука, паразитолог не испытывал особой радости от этого своего открытия. Точнее говоря, удовлетворение от рефлексии над собственным суверенитетом уравновешивалось неприятным результатом интроспекции. Оказывается, интересной-то была для него не какая-то абстрактная наука вообще, а всякая, в обыденном смысле, гадость. Весь этот клоповник он и выбрал не по велению человеколюбивого сердца, дабы помочь, например, страдающим от лобковых вшей, а потому только, что испытывал, оказывается, живейший интерес к паразитам как таковым. Такое восстановление личной исторической истины полезно всем, но особенно целебно тому, кто жалуется на неблагоприятные обстоятельства времени и места рождения.

Следует признать, гуманитарию вопрос о сверхзадаче исследования приходится ставить в другой плоскости, чем паразитологу. В отличие от естественников, мы имеем здесь дело с коренной проблемой гуманитарных наук, в которых объект тождествен инструменту исследования. Это значит, что биолог может до последнего вздоха добросовестно заниматься мышами, ни разу не поставив перед собой вслух праздный вопрос: «Ради каких высших целей я это делаю?» Высшая цель исследования мышей достигнута в момент постановки задачи на изучение мыши как объекта, отчужденного от носителя языка и от основанного на этом языке научного инструментария ученого. Мышь, платяная вошь, глист, как бы тесно они ни сосуществовали с человеком, как бы ни стремились стать его неотъемлемой частью, остаются чистым объектом исследования.

Совсем другое дело, когда предметом научной работы является сам человек, точнее, язык, на котором он говорит. Тут имеются две проблемы: множественности авторитетов и трудности различения между тем, что я говорю как абстрактный носитель языка и что делаю как конкретный исследователь этого языка. Рефлексия паразитолога не пострадает от неблагоприятных результатов интроспекции, поскольку их уравновесит результат добросовестной работы. Гуманитарий не может не опасаться неудачного результата анализа, поскольку исходный стимул задает ему рамки для рефлексии. Вопрос о добре и зле здесь слипается с вопросом о пользе гуманитарного знания.

Вот почему недовольный обстоятельствами места и времени гуманитарий безотчетно стремится уйти от стрежня в тихую заводь или даже перебраться куда-то туда, где его весло станет лопатой. Попав в иноязычную среду, в чужой научный контекст, филолог может захотеть стать проповедником, а может рассмотреть «свое» сквозь заемные очки, например, прочитать «сверхтекст» поздней советской и ранней постсоветской эпохи глазами византийского лексикографа Суды. Отчасти такого рода эволюции безотчетны, их логика реконструируется постфактум. Повторение похожих ситуаций, с одной стороны, оправдывает гипотезу эксцентричности как одного из методов сохранения устойчивости гуманитарного знания в условиях кризиса. В длительной перспективе такая эксцентричность социально непродуктивна. На ней не построишь научной школы, а стало быть — и самой науки. Я не уверен, что Аверинцев тяготился своею ролью, описанной Ольгой Седаковой. Советская эпоха, за пределами которой Аверинцеву довелось прожить чуть больше десятилетия, была для него пространством, где требовалось мгновенно и на глазах у всех превращать весло в лопату, а лопату обратно в весло. Он стал единственной в своем роде социальной институцией, умевшей и поглумиться над официальщиной, и раствориться в лесу официоза листочком, как советовал столь любимый Сергеем Сергеевичем Честертон. Так виртуозно этим искусством владел на моей памяти еще только один человек — Алексей Федорович Лосев. Огромное обаяние Аверинцева было соразмерно кругу его познаний, и в тени этой очень большой дуги перед изумленным взором его слушателей на час-другой исчезала вся текучка, вся тягомотина советской рутины — и бытовой, и академической.

Однажды, в середине 1990-х годов, мне довелось услышать от одного из много пишущих сегодня публицистов, назовем его М.Ш., жалобу на лекцию Аверинцева. Разговору тому есть живые свидетели, и они могут поправить меня, если найдут ошибку. Так вот, собеседник мой жаловался: «Аверинцев дважды во время лекции повторил фразу: «Последнего императора Римской империи звали Ромул Августул». Потом выдержал паузу и сказал: «Вы только подумайте, представьте себе, послушайте снова: «Последнего римского императора звали Ромул Августул». Ну, да, ну, звали, во что тут вдумываться?!» Как умел, я постарался растолковать гениальность этой лекционной упаковки в одной фразе всей истории Рима — от Ромула через Августа до 476 года, но не уверен, был ли услышан. Ведь во мне говорил отрицательный опыт вслушивания во все желательные оратору подтексты. В каждой фразе — память о том, что по сходному поводу говорилось в 1972 или в 1985. Собственно, и сам этот эпизод — пересказ молодым слушателем одной фразы из лекции С.С.Аверинцева, которую слушатель со стажем ловит, как издалека брошенный мяч, — был для меня первым сигналом с развилки: интеллектуальная атмосфера середины 1970-1980-х перестает быть понятной, прозрачной, а главное — нужной.

К этому добавилось и другое, наверное, более важное обстоятельство. В 1970-80-е годы «воцерковление» интеллигенции было процессом, в котором можно разобрать несколько нитей: это и возрождение культурной традиции, и форма микрогрупповой оппозиции, и гуманистическое и даже либеральное просветительство. Например, духовная поэзия и «светская проповедь» (С.Бочаров) православных или католических либералов (в диапазоне от С.Аверинцева до Ю. Шрейдера, от Г.Померанца до Евг.Рашковского) существовали в общем поле и в оправе просветительского дискурса, были экуменическим и космополитическим противовесом и всякой казенщины, и шестидесятнического простодушия. С 1990-х годов церковная жизнь не просто выходит из тени, но мало-помалу занимает и то поле, где прежде находилась официальная советская идеология. А вот просветительски-рациональная составляющая этой жизни, наоборот, скукоживается. В результате за сравнительно короткий срок дискурс экуменической открытости и христианского просветительства тускнеет в более глубоком ущелье нового оккультизма. Традиционалистский пафос остался, вот только главными выразителями его перестали быть интеллектуалы, а главными восприемниками новой идеологии стали люди, глубоко враждебные либеральному западничеству Аверинцева.

Сергей Сергеевич часто сам говорил, что его читатели и слушатели знают об особом его пристрастии к Честертону. Аверинцеву этот писатель и мыслитель был близок не только потому, что в своей стране представлял религиозное меньшинство. Честертон не идеологичен, а логичен. И Аверинцев, при всей своей витиеватости, ценил рациональность Честертона-публициста и чурался всякого мистицизма, пока общественный спрос на церковность и «православную духовность» не начал отливаться в новые формы. Кроме того, Аверинцев ценил в Честертоне юмор, причем в его наиболее чуждых русской культурной традиции формах, в том числе в форме самоиронии. В статье «Честертон, или Неожиданность здравомыслия» Аверинцев писал:

«Можно быть уверенным в себе самом, в своем превосходстве, в своем успехе, и это противно и глупо; можно быть завороженным опасностью неудачи, и это трусливо; можно вибрировать между вожделением успеха и страхом неудачи, и это суетливо и низко; можно, наконец, сделаться безразличным к будущему, и это — смерть. Благородство и радость — в выходе за пределы этих четырех возможностей, в том, чтобы весело идти в темноту, наперед приняв на себя последствия, чтобы совершенно серьезно, «как хорошее дитя», вкладывать силы в игру, одновременно относясь к ее исходу легко, с полной готовностью быть побитым и смешным. Говорят, будто смех убивает. В мире Честертона смех или, еще точнее, осмеяние животворит свою жертву, если она уже имеет в себе достаточно жизни, чтобы принять все, как должно».

Мне кажется, Аверинцева роднит с Честертоном и еще одно понимание: оба догадывались, что пишут плохие стихи. Но оба не отказывали себе в детской радости все-таки делиться дорогим, сокровенным. Не стеснялись. Конечно, здесь было желание «хороших мальчиков» заслужить похвалу родителей и даже Родителя. Эта гордыня, в юмористической пропорции смешанная с самоиронией, многим не нравится, потому что в ней все-таки нет самоуверенного самоедства, нет хамского заголения, нет ни интеллектуального стеба, ни напускной важности. Поэтому Аверинцева не понимает и не принимает ни темная клерикально-доктринальная среда, ни новая интеллектуальная тусовка.

Здесь, возможно, и лежит водораздел, которого не может преодолеть среда ожидаемых новых читателей Аверинцева. Эскизно описанные выше обстоятельства, возможно, и создали неожиданную паузу спроса на работы С.С.Аверинцева в сегодняшней России. Киевское издательство «Дух i Лiтера» выпустило собрание сочинений Аверинцева. Это будет когда-то оценено по достоинству и у нас на Севере. Ведь именно здесь Аверинцев несколько десятилетий согревал очаг, он оказался щупальцем Европы, или даже мечты о Европе, просунутым сквозь железный занавес в неуютный советский мир. Космополитической живой натуры огромного дарования, Сергея Сергеевича Аверинцева страшно недостает современной России. Не учителя и проповедника, который скажет, как кому надо чувствовать и мыслить, а мыслящего субъекта, возражая которому, получаешь ответ и идешь дальше, «с полной готовностью быть побитым и смешным».

Примечания

↑1. Эту формулу Г.С.Кнабе я записал после разговора с ним в 1978 году.

Первоначально опубликовано в журнале Диалог.Карнавал.Хронотоп (2007, № 2)

Читать также

Комментарии