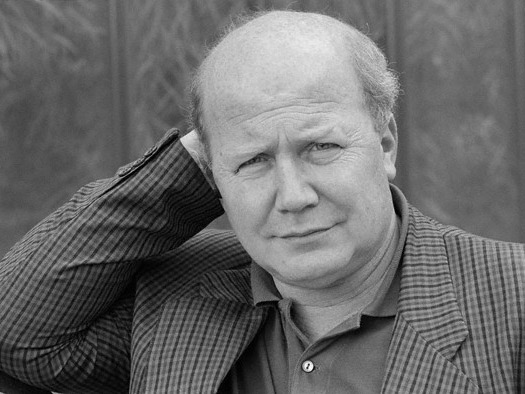

Жак Ревель

Общественное использование истории: ожидания и неясности

Социальная история ХХ века, как пишет профессор Высшей школы социальных наук Жак Ревель, не подразумевает производства вопросов, но постоянную постановку под вопрос самих оснований социального порядка.

6 054

6 054

От редакции: Длительное время после институционализации исторического знания как учебной дисциплины в XIX веке истории как нарративу, «повествованию по истории», приписывалось два свойства: своевременно отвечать на вопросы, которые задает общество, и регулярно задавать новые вопросы. Этот вопрошающий модус поддерживал связь социальной функции истории с государственным проектом: учреждение социального порядка компенсировалось разнообразием версий этого порядка, версий генезиса и развития институтов, а значит, и вариативностью моделей участия в общественной жизни. Социальная история ХХ века, как пишет профессор Высшей школы социальных наук Жак Ревель, не подразумевает производства вопросов, но постоянную постановку под вопрос самих оснований социального порядка. На место регулярных инструкций по применению встали опыты переизобретения социального. Но насколько эти опыты поддерживаются традиционным языком историка? Ревель пишет, что история в основном оказывается историей опытов, маркирующих обособляющиеся группы и их событийную «память». Но если историческая память пробуждает противоречивые чувства, не должны ли мы признать, что мы стоим на пороге исключительных, а не регулярных вопросов к истории, интуитивный контур которых будет признан историками? Таков вопрос Ревеля.

В 1876 году вышел первый выпуск Revue Historique. Рождение этого журнала часто считают основополагающим событием. С этого момента история начала восприниматься как профессиональная дисциплина с четкими научными и более точными методологическими требованиями, со специализированными и систематизированными формами обучения и сильным чувством академического сообщества. В этом нет ничего особенного или характерного исключительно для Франции: на самом деле, немецкая модель исторической эрудиции породила ряд национальных сообществ в Европе и за ее пределами. По случаю выхода первого выпуска нового Revue один из директоров, Габриэль Моно, выдающаяся личность того времени, обратился к будущим авторам статей. В своем вступительном слове он порекомендовал «избегать современных противоречий, подходя к предмету своего изучения с методологической жесткостью и без предубеждения, которое может требоваться науке, не ища аргументов “за” или “против” какой-либо теории, так или иначе связанной с этим предметом». Моно затем объяснил, что недостаточный прогресс исторической дисциплины во Франции происходит от «политических и религиозных страстей», которые, «в отсутствие научных традиций», не были обузданы. Именно отсюда призывы к строжайшей сдержанности. Новое время открывается для науки, методов и объективности — после десятилетий напряженного, глубокого и изматывающего идеологического конфликта на тему Французской революции, абсолютной монархии и многовекового противостояния Церкви и государства. Историкам предлагается «остудить» предмет изучения и избегать современных тем. Держаться от прошлого на расстоянии — вот гнетущее требование того времени.

Двумя десятилетиями позднее эти осторожные взгляды претерпевают серьезные изменения. Это было время Дела Дрейфуса. Да, научная экспертиза и использование позитивного метода, действительно, играли важную роль в этом деле. Они дали возможность историкам, а затем и судьям отличить правду от лжи и выявить криминальную фальсификацию. Но столь же явственно дело Дрейфуса показало, что профессиональные историки продолжали находиться под влиянием «сферы публичного». Тень подозрения ложилась на чересчур современную историю, что в течение долгого времени оставалось весьма болезненным моментом. На самом деле, это, вероятно, могло повлиять на любую историческую формулировку и интерпретацию. С другой стороны, отдаленные события, как, например, падение Римской империи, борьба за право назначения епископов или религиозные войны в XVI веке, могли точно так же стать козырями идеологических и полемических вмешательств во времена европейской Kulturkampf.

Именно поэтому история как академическая, научная дисциплина была необходима для обеспечения критического дистанцирования как от прошлого, так и от настоящего. Или, точнее, дистанцирования от прошлого, поскольку оно могло вновь произойти в настоящем, и от настоящего, поскольку оно могло повлиять на наше понимание и оценку прошлого. Кроме того, дистанцироваться нужно было и от общественности. История теперь должна была стать делом профессиональным, защищенным от страстей настоящего.

Научные сообщества, без сомнения, существуют, и у них обычно получается организовывать контролируемые области общения, обмена мнениями и противоборства в сфере своей компетенции. И все же они никогда не могли отделить исторические темы (или хотя бы некоторые из них) от публичных дебатов. Это, очевидно, имеет отношение к тому, что можно называть «пористостью» дисциплины. Лишь немногие люди имеют свое собственное мнение о квантовой теории или молекулярной биологии. Еще меньше тех, кто решится высказать свое мнение по этим вопросам. Напротив, историю рассматривают и ощущают как общественный предмет. От ее мнимых комментаторов не требуют какого-либо значимого подтверждения знания. Профессиональные историки могут притворяться, что живут и работают в другом мире, но они постоянно сталкиваются с оппонентами из числа историков-любителей. Конечно, некоторые темы более привлекательны, чем остальные. Оставим в стороне вечный успех традиционного репертуара известных событий, правящих семей, великих любовников и преступников прошлого. Тенденции эволюции цен и жалования в Британии XIX века обычно намного менее привлекательная тема, чем истоки Первой мировой войны, колониальный опыт или природа тоталитаризма. Более или менее технический характер первого вопроса, конечно, объясняет это различие. Но это не единственная причина. Историки-любители, как правило, питают страсть к историческим хроникам, которые, как им кажется, уже узаконены и готовы для их личных суждений — какой бы ни была природа такого «суда». В большинстве случаев они ожидают, что исторические прецеденты подтвердят или усилят набор их собственных убеждений и принципов. Их подход к истории — оценочный, который зачастую оказывается также и предписывающим, что совершенно очевидно отличается и даже противоречит тому, что пытаются делать и проповедовать профессиональные историки.

***

Я бы хотел предположить, что за последние три или четыре десятилетия отношения между историей, историками и общественностью претерпели значительные изменения. Но, вероятно, недостаточно просто упомянуть «общественную сферу» в ее общепринятом значении. Было бы полезно попытаться выделить некоторые формы посредничества, благодаря которым такие связи работают в наше время.

Для примера возьму ситуацию во Франции. У меня нет намерения придавать ей слишком большое значение или ставить ее в центр рассмотрения в данном случае. Я, скорее, хочу определить ряд опасений, тем или ключевых слов, которые возникают из этой ситуации, чтобы получить лучшее представление о том, как обстоят дела в исторической науке в настоящее время, а также в ее взаимодействиях в более широком контексте.

Историкам постоянно задают новые вопросы, а иногда и предъявляют новые требования. Их просят играть (или не играть) новые роли. Возможно, они и сами хотят или не хотят играть эти роли. Если бы мы использовали аналитические категории, предложенные Рейнхартом Козеллеком, мы бы сосредоточили наше внимание на точке соприкосновения между изменением опыта (Erfahrungswandel) и изменением методов (Methodenwechsel) — а также на неизбежные несоответствия между ними.

Основным изменением, на мой взгляд, является недавний быстрый подъем категорий «современное» и «настоящее» в нашем коллективном восприятии времени [1]. В то время как великие хроники подвергаются сомнению и теряют присущую им силу убеждения, эти категории сейчас, кажется, срабатывают как символы времени. Настоящее — это императив. Давление, хоть и неявное, но иногда очень конкретное и настойчивое, оказывается на историков, от которых сейчас ждут большей фокусировки на настоящем, лучших и скорейших ответов на «запросы общественности», которые по-прежнему очень слабо определены. Более того, от них ждут, что они будут предвосхищать эти запросы. В исторической науке этот перекос был отражен различными способами: в учебных курсах, в программах, в распределении студентов по дисциплинам. За последние тридцать лет современная история сместилась с окраин науки к самому ее центру. «Другие» истории — история нового времени, история раннего нового времени, история средних веков и древнего мира — играли ведущую роль в послевоенное время в плане методологических инноваций. До 1970-х они формировали «лицо» науки в глазах широкой аудитории. Сейчас они, кажется, уступили свои позиции и воспринимаются как менее значимые. Как будто тому, что они должны и могут сказать, трудно просочиться сквозь толстый слой настоящего, как будто вопросы, которые они задают, были до последнего времени неизвестны публике, захваченной сейчас вихрем текущего времени.

Это также подтверждается спросом и успехом, которым пользуется выражение histoire du present (история настоящего времени) [2]. Позвольте мне также подчеркнуть тот факт, что границы «настоящего», которые охватываются «историей настоящего времени», значительно расширяются. То же самое произошло и с рядом других ключевых слов: если они и не являются системой, то, как минимум, образовывают сеть или словарь полученных идей и доминирующих убеждений. Человек предвосхищает их, ожидает, что другие будут устанавливать связи с ними: «память», «идентичность», «ответственность», «примеры» — это, вероятно, наиболее видимые и часто встречающиеся среди них.

Но настоящее — это ни в коем случае не пустое место; и в некотором смысле, историки здесь — опоздавшие, которые пришли сюда, когда местность была уже практически заселена. Поэтому они сталкиваются с оппонентами и противниками. Начнем с журналистов. Кто-то возразит, что это не новость. И все же. Мы живем в эпоху высокоскоростной — практически ежедневной — историзации настоящего. Так кто и какую роль должен играть, как должны распределяться роли, ведь временные рамки, в которых работают журналисты и историки, и, соответственно, их задачи — разные? Могут ли историки предлагать потомкам точку зрения, если они высказывают ее в тот же самый день, когда произошло событие? Или они могут отказаться это делать? В любом случае, какова цена, которую придется заплатить?

Такой подъем сопровождался усилением общественного использования прошлого. Вспомним формулу, предложенную Юргеном Хабермасом во времена «битвы историков» в Германии (Historikerstreit) двадцать пять лет назад — реального общественного спора, разыгравшегося на страницах главных газет Федеративной Республики Германия. Использование прошлого? Возможно, любого прошлого, как я уже упоминал, но чаще всего, если не всегда, того недавнего прошлого, «которое не проходит» (Анри Руссо о периоде Виши) и потому упорно остается настоящим [3]. История уже не является прерогативой профессиональных историков. Сейчас в игре много больше игроков. Среди них очевидцы, которые приобретают всю большую и большую значимость. Существует даже гипотеза, что мы, вероятно, живем в «эпоху очевидцев» [4]. Они же и правят бал. Сегодня очевидец — это, прежде всего, лицо и голос жертвы, чудом уцелевшей и заслуживающей того, чтобы ее выслушали. Ее просят говорить, записывают и снимают на камеру. Давайте вспомним большой проект Фонда Спилберга, четкой задачей которого было собрать свидетельства выживших узников нацистских лагерей и рассказать «правдивую» историю геноцида. Такой проект поднимает один важный и, в некотором роде, неизбежный вопрос: кто этот историк и кто на самом деле решил снова открыть эти файлы? И кто такой очевидец, «источник» или «голос», который лучше всего слышится без помощи историка? От него ждут более выразительной и честной истории? Волей-неволей историки сейчас должны относиться к подобным вопросам всерьез.

Крупные волны юбилейных мероприятий начиная с двухсотлетия Французской революции в 1989 году теперь обозначают циклы общественной жизни, объединяя воспоминания (забытые, вызываемые в памяти, подхлестнутые каким-либо событием или фактом и т.д.) и политические повестки дня. Здесь снова историки, очевидно, больше не управляют календарем; они также не всегда контролируют вопросы или правила дебатов, которые вызываются подобными празднованиями. И все же нельзя отрицать, что они имеют влияние на направление исследований, а также на планы выпуска изданий [5].

Политики также играют ключевые роли. Кто-то может возразить, что и это не новость: история традиционно использовалась и иногда умело подтасовывалась в политических целях. И все же появились новые опасения и новые методы. Начиная с 1990-х годов Французское национальное собрание приняло ряд юридических документов, которые претендовали на то, чтобы зафиксировать характеристики, значение и само существование некоторых важнейших исторических фактов. В 2011 году по своей собственной инициативе депутаты Национального собрания решили принять законопроект, состоящий из одной единственной статьи: «Франция публично признает факт геноцида армян в 1915 году». Поддаваясь на воззвания и увещевания армянских активистских ассоциаций, которые наконец-то были услышаны, рассчитывают ли законодатели «зафиксировать» историю?

Предисловие начинается следующими словами: «Наша страна и мировые демократии несут на себе тяжелый долг памяти. Эта память не может быть ограничена историей одной нации. Она должна включать в себя историю человечества, пострадавшего в этом веке от нескольких геноцидов». При помощи «долга памяти» и при посредничестве закона осуществляется переход от частного к общему: от «памяти» армян к «памяти» человечества. Законодатели теперь считают себя учителями и хранителями памяти, а не историками. Дорога открыта. С момента этой первой попытки был предложен на рассмотрение и голосование целый ряд «мемориальных законов». Например, в том же 2001 году — законопроект, который ретроспективно называл рабство и работорговлю преступлением против человечества (напомню, рабство было отменено во Франции в 1848 году). Позвольте мне объяснить: у меня нет сомнений по поводу того, что геноцид армян имел место, и у меня нет желания найти оправдание работорговле. Но мы можем подвергать сомнению то, что это дело представителей политики — принимать решение о факте существования или характеристиках прошлого. А что если бы они опровергли факт геноцида? Как это почти случилось в 2005 году, когда у власти находилось другое правящее большинство и конгрессмены проголосовали за законопроект, признающий ценности и достоинства французской колониальной истории. (Законопроект вызвал тогда такую бурную реакцию, что вскоре был отозван.) Проблема, как мне видится, не только идеологическая. Упрямое воззвание к долгу памяти — это, безусловно, симптом изменения взаимодействия с прошлым в наших обществах. Я вскоре вернусь к этому вопросу.

На этой почве современные историки часто сталкиваются с другими оппонентами: все чаще с судьями, прямо и опосредованно, в буквальном или переносном смысле. Это, безусловно, связано с поразительным процессом «осудебнивания» общественной сферы. Судьи теперь могут принимать решения по всем вопросам. От них ждут, что они будут излечивать общественные и частные болезни, прошлое и настоящее, если не будущее. Народ сейчас говорит о «судебной терапии», которая подразумевает возможность заметных различий между исторической и судебной правдой. Мы можем больше не ссылаться на оценку истории и не говорить во имя нее, но, с другой стороны, мы сталкиваемся с быстрым ростом числа вопросов о задачах судей и историков: будь то судья, оглашающий приговор, или, что случается чаще, судья, ведущий расследование в следственной французской системе, с пересмотром в этом свете статуса доказательств, свидетельских показаний или актуальности контекста. За последние двадцать пять лет несколько судебных процессов, даже по делам о преступлениях против человечества, стали данью памяти (жалобы жертв должны быть высказаны, выслушаны и в некоторой степени компенсированы), но они также послужили и продолжают оставаться инструментами истории (именно поэтому судебные заседания всегда записываются). Более того, они поднимают интересную проблему о присутствии историков в качестве свидетелей — разумеется, в силу их экспертизы по этим вопросам, но все же они были именно «свидетелями» (как это зафиксировано в Кодексе судопроизводства по уголовным делам во Франции).

В большинстве наших стран память сейчас мобилизует все больше и больше групп, которые хотят найти корни своей этнической, территориальной, профессиональной, половой или любой другой принадлежности в прошлом. На протяжении большей части прошлого века мощное историографическое движение в направлении истории безвестных людей, «истории снизу», понималось как более многосторонний подход к обществу в целом. Оно дало начало движению «Историческая мастерская» в Великобритании, а затем движению Alltagsgeschichte в Германии, в некоторой степени итальянской Microstoria, а также подтолкнуло многие кипучие души, давая право голоса неизвестным, забытым игрокам, которые до этого молчали или были вынуждены молчать: рабочим, женщинам, мигрантам, изгнанникам, людям, находившимся на периферии обществ прошлого. Но сейчас все изменилось и работает по-другому. Нынешняя мемориальная волна кажется новым и привилегированным способом нажиться на прошлом. Все до единой группы претендуют на то, что они сами себе историки, что они пишут свою собственную историю, подчеркивая то самое, что не дает ей влиться в другие истории или, тем более, в одну общую историю. Этот перекос, как мне кажется, особенно чувствителен для старых европейских культур, где традиционный формат единой/объединяющей истории превалировал и доминировал в течение долгого периода.

Мы знаем, что эта старая модель подвергалась серьезному испытанию в течение последних десятилетий во имя множественности частных, различающихся историй, которые во многих случаях воспринимаются и изучаются с точки зрения памяти и индивидуальной принадлежности.

***

Откуда такой акцент на настоящем? Откуда эта одержимость воспоминаниями? Эти два понятия взаимосвязаны, на мой взгляд, и могут восприниматься как признаки более глубоких изменений в нашем отношении к историческому времени. С XVIII века наши общества придерживались векторной концепции времени. Действительно, времена могут быть тяжелыми и неопределенными. Но всегда была вера в то, что в итоге случится что-то позитивное. Явно или неявно вера в прогресс определяла взгляд на историю. От истории больше не ждали того, что она будет давать непреходящие уроки, как многие века учила старая концепция о том, что «Historia magistra vitae» (История — учительница жизни — лат.). Теперь она предлагала исторические вехи, прецеденты, с которыми можно было сравнить настоящее и оценить его. Таким образом, признавалась преемственность истории.

Это по-прежнему так? Мы можем подвергнуть это утверждение сомнению, особенно на примере европейских стран. С 1970-х наблюдается безудержный кризис доверия, который можно интерпретировать как «кризис будущего» [6]. Это может казаться парадоксальным: наше время — это эпоха эффектных научных и технологических инноваций и крупных политических трансформаций. Но такие ускоренные перемены не могут гарантировать уверенность в том, что нас ждет лучшее будущее: будущее размыто, настоящее непонятно, и, как следствие, само прошлое стало неопределенным. Ощущение преемственности пошатнулось. Это может объяснить неожиданный успех у общественности некоторых форм «антропологической истории» в 1970-е и частично 1980-е годы: многочисленные версии «мира, который мы потеряли» не могли предложить сколь-либо значимых прецедентов в истории: наоборот, они предлагали отчужденность и экзотичность.

Но это не все. В течение еще более долгого периода история служила введением и комментарием к нации, то есть к общности, которая, как предполагается, должна связывать вместе членов сообщества, довольно точно определяемого как историческое сообщество: то есть людей, которые имеют одну судьбу. Она настаивала на аспектах преемственности и даже устойчивости группы и представляла эти аспекты как естественные и очевидные. История также понималась как критическая часть гражданского образования посредством школьной системы. Историки были на передовых линиях этой великой задачи. Они должны были производить более или менее авторитетные версии прошлого и обращаться к более широким аудиториям. Мишле, Лависс, Ранке и многие другие отвечали за распространение представлений, аргументов и целого репертуара знаков и форм, которые вкраплялись в общую культуру с XIX века.

Истории наций по-прежнему существуют, всякий раз предлагая менее предписывающий и в большей степени вопрошающий взгляд на прошлое (вспомним первопроходцев — «Историю Италии» (Storia d’Italia), опубликованную издательством Эйнауди в 1970-х годах, французскую Lieux de Mеmoire (1984–1992) или их немецкий эквивалент Deutsche Erinnerrungsorte в начале 2000-х годов). Но они больше не играют традиционную роль. Они, конечно, предлагают меньше ресурсов коллективной принадлежности. По крайней мере, в Западной Европе история в гораздо меньшей степени, чем спорт, например, становится центром националистических инвестиций и ожиданий (ситуация, разумеется, будет совсем другой в Центральной и Восточной Европе, в странах, которые недавно освободились от коммунистического режима). Чувство исключительности и общности уже утеряно. В эпоху процветания колониальной империи французские педагоги были уверены: они могут учить своих африканских и вьетнамских студентов, что их предки были галлами, жившими в соломенных хижинах. Чувство общности было настолько сильно, что желание иметь общую историю, даже проявляемое таким абсурдным способом, могло восприниматься как шаг навстречу признанию, если не ассимиляции. Ни один учитель не сделал бы подобного в наши дни, ни в одной школе, ни в одной провинции в материковой части страны.

Разумеется, за прошедшее время восприятие истории резко изменилось. Я уже говорил о том, что в течение долгого периода времени история писалась в перспективе нации. В последние десятилетия ее все чаще и чаще воспринимают как введение в социальное. Это изменение, очевидно, связано с некоторыми крупными историографическими тенденциями, которые прослеживаются в последнее столетие. Как дисциплина история стала ближе к общественным наукам — социологии, экономике и, хотя и в меньшей степени, антропологии — и она зачастую считает себя частью этих наук. Я не собираюсь обсуждать этот вопрос сейчас. Да, действительно, некоторые исторические подходы заимствуют у общественных наук концепции, гипотезы и инструменты с очевидными последствиями: большая часть современного исторического производства сложна и потому менее доступна для широкой читательской аудитории. Она также предлагает меньше возможностей для индивидуальной и коллективной идентификации, поскольку она более техническая и отраслевая — чаще всего ее довольно трудно связать с более широкой и всеобъемлющей хроникой. Такой сдвиг обычно дублируется в части дидактики. Институтские учебники сейчас учат тому, как понимать механизм экономического кризиса, как сравнивать различные социальные дистрибуции во времени и пространстве или как следить за трансформациями системы международных отношений. Они, безусловно, готовят студентов к тому, чтобы крепче держаться за мир, в котором они живут. Но при этом кое-что могло потеряться: чувство времени и хронологическая глубина. Серии недавних исследований не раз подтверждали, что студенты все реже и реже способны расставить в хронологическом порядке основные исторические фигуры, моменты и факты. Хронология никогда не была в чести, поскольку ее обычно ассоциируют со скучным изучением исторических дат. Но хронология помимо этого — что гораздо более важно — означает доступ к различиям эпох, к их ритму и итогам, что является, вероятно, самым основным, что должны суметь вспомнить студенты и будущие взрослые люди из своего курса обучения.

Почему так? Как минимум, по двум причинам, которые имеют совокупный эффект. Я уже упомянул основные аспекты нашего меняющегося отношения к историческому времени: одержимость настоящим, абсолютизацию прошлого, воспринимаемого уже не как процесс, из которого мы можем вывести уроки для настоящего, а как нечто, отдаленное от нашего сегодняшнего опыта. Вторая причина, как мне кажется, проистекает от недостатка более крупных объединяющих хроник. Начиная с 1970-х годов (а в некоторых случаях и с более раннего времени) историки тратили много времени и усилий на критику «национальных» идей правящей верхушки и начинали при этом с критики «национальной истории». Такая критика чаще всего только приветствовалась. Она давала возможность оспорить некоторые убеждения и предубеждения, предложить новое, свежее видение исторических реалий, которыми до этого упрямо пренебрегали, игнорировали и отвергали. Но мы должны также признать, что сейчас у нас не осталось никакой альтернативы взамен. Историки, разумеется, смогут прожить и без нее, по крайней мере, некоторое время, и использовать разрыв непрерывности как эвристический инструмент, что для более широкой публики, которая состоит из многочисленных и расходящихся во мнениях групп, кажется менее вероятным.

Какая история могла бы соответствовать их ожиданиям? «Волны памяти» вызвали серьезный разрушительный и расходящийся эффект. Мультипликация частных воспоминаний и историй подвергла серьезному сомнению идею о том, что историческое «большое» сообщество имеет смысл. Современная глобализация, более скромные и сложные европейские конструкции расшатывают более старые представления и солидарность. На них также лежит ответственность за новации ожиданий. Но они все еще не предложили приемлемые и общепринятые варианты прошлого. Большинство из нас могут быть убеждены в том, что история может помочь народам Европы примириться со своим конфликтующим прошлым и, таким образом, способствовать появлению настоящего, в котором можно жить. Это оказалось лишь частично верно, но мы должны признать, что европейский опыт обнажил глубочайшие расхождения и различия. Мы обнаружили, что мы необязательно живем в одних и тех же понятиях времени, что мы можем ссылаться на разные репертуары исторического опыта. Какая история может дать отчет о такой противоречивой эпохе? Мы знаем, что историографическая модель, которая ассоциируется с рождением и становлением национального государства, больше не работает, но мы до сих пор ищем новую идею или даже идеи, которые заменят ее.

Источник: Public Sphere Forum

Примечания:

Комментарии