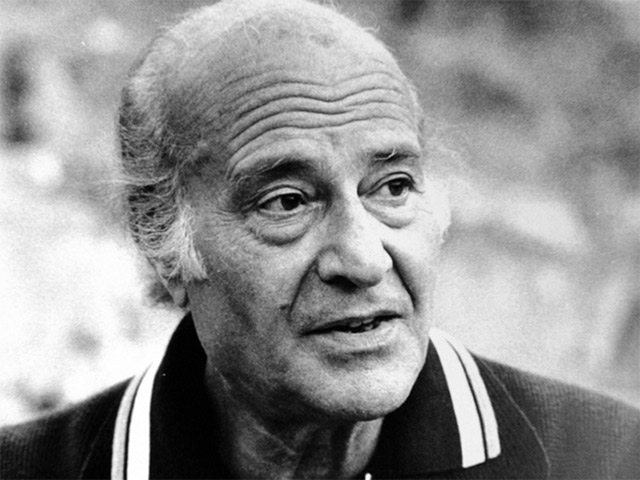

Одиссеас Элитис

Особливый путь

Одиссеас Элитис — классик новогреческой поэзии. Его ритмизованные размышления об индивидуальном опыте, опубликованные впервые в 1982 г., показывают, сколь на самом деле изменчив смысл понятия «одиночество».

2 190

2 190

I

Из того, что мне нравится, мое одиночество. Никто не приблизится. Годами сейчас же провожу часы мои в обществе великих фресок, выцветших наполовину, образов древних, но свежих еще от уст лобзающих их жен безмолвных в коротких одеяниях, несущих шкатулку с алмазами волн океанских. Но никто не приблизится. Не будь во мне некой силы непорочности, что меня поддерживает среди живых, словно благоволящие моему балкону мята и вазоны, умер бы я с голода. Ведь я так далеко от всех вещей в этом мире, сколь близко я к тайному их сердцебиению. Ночью проснусь от того, что где-то выцвел ультрамарин, но меня не пугают условия сделок. Я издали слышу стенанья и слезы (пусть списки, не первообразы) про колебания курсов валютных, перенаселение, объединение партий — но увы. Меня пожирает, как киль корабля слой раковин, одиночество. Годы идут.

В семьдесят три года Гальва тренировал свои войска, а я продолжал выходить из волн с тем знакомым дрожаньем в коленях, причиненным силой противодействия воды — золотая капель на ресницах — готовый на битву! Но собственный мой Нерон, безумие мое, не уступает свой престол, захваченный бесчестно.

Не говорю я о том человеке, кто стреляет в тот самый момент, в Ливане или в Анголе, сжигает дотла все жилища, кто совесть растлевает в Камбодже, в Чили и в Иране. Но о том, кто в нас всех, на кого нам работать всю жизнь. Этот человек «для личного пользования» — и только я совершу что-то чистое, он осквернит. Даже самое смиренное дело он испортит, которое я люблю, мечтая достичь в нем совершенства капители.

Но кто он: вложивший сомнение в помысел верных, и гнет в тренировки атлетов, и сладость бессилия в разум поэтов? Почему он атакует одну лишь часть жизни, «светлую и безоблачную», чтобы никто ее не мог разглядеть? Почему и как ему удалось убедить не совершить одно простое движение: просто повернуть голову, что может и мир перевернуть!

В маленькой Греции, доставшейся нам в удел, единственное, что ты можешь ещё делать, — молиться своим богам. Каким богам? О, много их! Почти столько, сколько всё население нашей страны. Два метра под землю, или столько же вверх по гладкой стене облупившейся, и вот они бодрствуют. С разбитыми носами, сломанным плечом, плесенью древних времён на складках одежды или грибком на спине и, главное, взглядом, который не останавливается на тебе, но вдаль влечет. Они все друг на друга похожи, задумчиво склоненные, как будто тянут донки в исконных водах нашей жизни. И всё в атмосфере великих будущих свершений, которые не знаешь, будут или нет.

Так дня второго обозначился рассвет в первом дне. Что прежде в твоей жизни маячило как тяжесть, вдруг рассыпается, легчает, исчезает, не держится на месте, как ребенок, трогающий землю, держащий полотно цветастое, носящийся у ног твоих, никогда тебя не достигающий.

Что может символизировать такое видение, совершенно отвлеченное от повседневных интересов? Если верна рукопись, которой я пользуюсь, в ней сказано: «Хорошо ты изваян, человек, не нужно слов». Или лучше читать: «Слово, которым ты изваян, человек, как раз то, чтобы и ты указывал своей жизнью и своим трудом, что всё может и должно происходить без лишних слов. Чтобы оно совершалось так, как совершается всецелое творенье».

Только, чтобы ты это понял, нужно уметь быть далеким.

II

Захожу издалека. Собиратели шафрана в Ферах проходят со мной рядом, а сбоку, замерзшие на северном ветру, Мироносицы, прекрасные среди своих роз и золотого отголоска ангелов.

Оглушил я по дороге почву желтолицую, краснолицую, каштановую ударами камней ржавых, синих и серых, как те, что ты видишь, проплывая мимо берегов Кифноса в месяц август. Благое счастье для глаз, для слуха, для осязанья и ума: природа ведь становится изученной одновременно со всех сторон, так что в конце концов подобна нам будто вторая сущность, какая, как известно, порою указует на важное чрезмерно, непостижимое в порядке превосходства. Вот почему благоволю я живописцам. Ради того благоволения и признательности, которое они являют в отношении к материи, ради возможностей, ею им предложенных, преобразовать ее, даруя воздух — не будем бояться этого определения — бессмертия.

Устойчивая, определенная, неотменимая реальность обязана их рукам. Ибо, много раз перемещая нечто мельчайшее, они отвлекают чувство от предмета, его вызвавшего; и обходятся с чувством особым способом: чтобы открыть нам снова взгляд на мир, гораздо ближе стоящий к реальной действительности. Так только истина и сбудется. Немного правее, немного выше, немного больше красного, немного больше зеленого, и вот уже: звезда лучится в понимание Раю.

Бывает, что звезда восходит в тебе нежданно, когда похвастаться ничем не можешь: ни своей образованностью, ни врожденными наклонностями. И ты пребудешь с чувством тайного в Раю, пока тебе дан день, с опытом и знанием, дабы понять, что это не ты уже, но тема спорная, принявшая свой образ.

Это как раз то, что было у меня в случае кубизма в годы ранней юности. И даже в тот краткий период, когда я на минуту был очарован историческим материализмом с его попыткой объяснить всё — звезда всходила. Но, когда с тем же фанатизмом я перешел на противоположный фланг, меня охватило безрадостное восприятие жизни. Я грезил новым Великим постом, чтоб человек воздерживался от всех плодов поспевших, держась на философском значении событий в метафизической проекции.

Но как было возможно, итак, что мне зажгла звезду Школа, учрежденная историками в утробах совершенно беспредельного материализма? Но было именно так. Я обрел в работах живописцев того периода, любопытно, как раз то, чего искал: предмет, очищенный от своей анекдотической природы. Важна его схема, его структура и его связь с чем-то неожиданным, но равно и ровно подчиненным неявной геометрии. И материя, но так, как я мыслил ее: не как потребитель, но как таинник органов чувств; не как срезатель свойств полезных, но как правщик обликов и образов.

Мысль о начертательности, благодаря кубизму, в восприятии переместилась, если не сказать взошла, на уровень параллельный уровню Египтян или Минойских Критян, где так называемая «модель» не имела того значения, которое мы придаем ей сегодня. Пикассо, если обратимся к «Девушкам из Авиньона», не просто истребил в своей работе душевность и светотень; он действительно уничтожил «модель» или, если угодно, свел ее до простого образного повода. Он не интересовался такой-то гитарой или таким-то столом, но гитарой и столом и так далее. Бутыль, а не «бутыль Banyuls»; типографские начертания названия газеты, а не Journal или L’Independant; местность с домами, а не «Местность Horta de Ebro». Только это значит.

Простота и аскетизм, которым дышали работы Брака (до аналитического периода), Хуана Гриса, Лежера, осуществляли моё чаяние как оно и есть. Отвлечься от тщеславия, ввести в реальность зрения обман, желать постичь предмет в его структурной истине, как в него вглядывается ум, блюдущий космос меры.

Здесь вероятно спросят: на что всё это? Что сказало это сказание? Я отвечу: прежде всего, доверие к звезде. Она минует мозговые лабиринты и с первого раза достигает того, на что исследователь тратит годы, чтобы это прояснить внутри себя и место отвести. Во-вторых, любовь к материи не имеет никакого отношения к материалистическому восприятию жизни. И, в-третьих, что имели в уме наши праотцы, говоря «чувствую как никто», продолжает быть значимым, пусть даже иной раз заводит к феноменально (я настаиваю на этом термине) неприемлемому сумасбродству. Это так. Всякий как ощущает, так и чувствует.

III

Бывает так, что чувствую лодку в саду. Дымчатые марли, голубеющие или синеющие, закрывают меня с одной стороны, тогда как с другой провоняли вчерашние щи веков. Ты скажешь, что наискосок во дворике восходит смирна гиацинтов и влажная сладость Кимофои. Эта лодка — я. Когда говорю «я», имею в виду нескончаемое за мной. Без завершения.

Шейх Ахмад Ашизи говорит, что Рай верующего и знающего — это его тело; подразумевая, что тело неверного — Ад. И продолжает: «Созерцая человеческую природу в преображенном состоянии, убеждаешься, что она достойна стать чем-то большим, чем просто органом субъективности, противопоставленной миру. Ибо поистине ее Рай есть ее мир, истинный ее мир. То есть, не чуждая застывшая вещественность, но прозрачность, или другими словами, непосредственное присутствие самого себя в самом себе».

А Квотбодин Ширази говорит: «Воображаемые формы не существуют в мысли, так как нечто большее не может запечатлеться в чём-то меньшем. Но они не существуют и в том, что мы называем реальностью; в противном случае, всякий, кто распоряжается чувствами в их качестве, мог бы их постичь. Но они вовсе не образуют чистого «небытия», ибо тогда у тебя не нашлось бы способа представить их и отличить одно от другого. Более того: они (воображаемые формы — О.Э.) не смогли бы образовать предмет различающих суждений. Следовательно, поскольку они существуют реально и при этом не лежат ни в уме, ни в каком-либо другом конкретном месте, они должны существовать в особой области, в мире промежуточном меж чувствами и мыслями. Речь должна идти о мире, в котором, можно сказать, существует совокупность вероятных форм и образов, объемов и расстояний, как и всего, что названными вещами вводится: покой, движение, трансформация и не только это. Но при этом они должны существовать сами по себе, качающиеся по воздуху, не вступая в целое на правах частей и не подвергаясь какого-либо вида изменению».

Столетия назад, когда ещё существовали люди, не замыкавшие себя в клетке причин и следствий, стул летал, а море ходило. Глоток воздвигал волнение листвы, и все духи полей и садов, жужжа, окружали плащ святого. Другими словами, когда беседу человеческую брали в плен ундины, человек умел говорить. Сегодня человек трусит трусцой и пробавляется массовым жвачечным массажем средств информации — где там ангел? «Но ведь всё это создание твоего воображения?» — лепечут робко некоторые люди. «Допустим. Но воображение — это чье создание? — спрашиваю я их. — Бык видит нас или воображает нас? Красота искусства обязана материальным вещам или же отвлечению от них представления, превосходящего изначальный образец?» В своих «Заметках» Брак признается, что для живописного оживления интересующего предмета необходимо предварительное отчуждение от свойств его использования. А я тоже признаюсь, что пребывая в прекрасном месте, я не могу ничего написать. Ибо природная красота тогда подавляет умственную, которая требует полного отвлечения и развития до невероятия. Потому лучше бы был, с этой точки зрения, для каждого из нас особливый путь, который исходит из «повсюду», каковое для иных людей синонимично «нигде».

IV

Особливый путь рвется прочь из времени. Ты едешь как можно быстрее к себе домой из Константинополя. И вновь твой дом не совсем то, что знал ты прежде. Это большая ферма, а неподалеку скалистые берега, как у Пушкина в Крыму. Привожу пример наугад.

Порой случится, что ты застанешь вещи в их детском возрасте: дворик, кухонька, рощица, заливчики. Тогда ты понимаешь, сколь мало значит время; если ты, конечно, не нотариус. Ты закидываешь леску в события, чтоб просто вытянуть малость красноречия вод, отзвук, гиацинтовую прозрачность. Остальное, даже в сыром виде, тебе — лишнее. Не нужно тебе то, что приносит пользу, но не приносит кислорода. Пусть ближе будет милость, а не бытие.

Для каждого из нас открыт его особливый путь. Но мало кто им следует. Некоторые лишь раз или два в жизни были влюблены. А остальные — никогда. Есть те, кто оставили позади большую часть жизни, даже не осознав, не известившись о том, что с ними произошло. Как жаль пожизненного заключения этих людей в ковчежце Необходимости, чувства которых заперты на служебном этаже. Если бы это был только недостаток образования! Ведь здесь и садовник или рыбак, если они действительно садовники и рыбаки, достигают той же степени осознания своих действий, которой достигает поэт. Мириады нечувствительных колебаний пламенеющей земли или утреннее море воздействуют на них: и в результате их душевный мир принимает и накапливает черты божественной безымянности. Происходит и другое: человек запечатлевает душу и не может не встать перед простейшим выбором в жизни — или ты обнажаешь свои пять чувств и свой душевный мир перед описываемым явлением, и тогда ты остаешься на линии народных песен и еженедельников, или же ты с самого начала признаешь таинство жизни, ставя под сомнение первые производные опыта и рассекая реальность с целью воссоздать явление жизни из тех элементов, которые позволяют тебе отвлечься от всякой предвзятой мысли. Только во втором случае твои чувства натренируются как охотничья собака, ты сам увидишь, как чувства возвращаются с полей, где ты их выпустил на волю, с добычей в зубах столь драгоценной, какую временами удавалось «сбить» разве религиям.

К несчастью, человечество производит много чувственности и мало духа. А многое поедает малое. Я не жалуюсь, я скорблю. Ибо многое расходуется и накапливается в столь большом количестве, что в конце концов исключает всякое приближение к существенному. А слеза, самая священная вещь, которая делает храмом глаза (и ум), начинает литься в искусстве так, как будто это первоматерия творения. Так что единственным нашим критерием перед всяким созданием оказывается всего лишь «трогательно» и только. Но разве это так? Разве это правильно?

Лично я не помню, чтобы я был «растроган» Парфеноном или «Илиадой», мозаиками Равенны или поэзией Соломоса. Потрясение — да. Страх — да, и также недоумение: как человек, который столь по своей природе «внизу», смог подняться и создать такое «наверху». Так направить или изогнуть линии в мраморе, в языке, в звуках, с такой точностью, что они послушно предают нам элементы мира, какими мы хотим им быть, как просит наша душа, так что вся их вероятность говорит только об их бытии? Но то же самое, что и в высоком качестве, мы наблюдаем и на более низкой ступени: в древних изваяниях и стихах Архилоха, простонародных «Входах в Иерусалим» и образах кисти Феофила, во Вратарнице и Цвете Неувядаемом.

Дух, чтобы тебе это понять и воспринять, должен совершить прыжок выше трогательного. Твоя душа должна теперь быть в пальцах, в глазах, в ноздрях, в устах. Через них говорит мир. Через них ты обретаешь свой особливый путь. Много лучше цветут колокольцы на Надгробии Господа. Благоухает рачением-эросом Церковь. Жизнь пребывает и не кончается. Здесь.

V

Теперь, итак, на миг поиграем тем, что нам приходит на ум: игральными костями, бубенцами, кораблями, влюбленностями, черепками. А наши ошибки тоже внесем в счет.

Свет от кремниев лазурный Девы.

*

Силы многих коней в некоем стойле красоты едва ль не беглом.

*

Темно-синяя купальня. Ангелок. Исчезнувший Глашатай.

*

Облачный вечер, так что почти запечатлел звук ветра.

*

Честное древо «Окрыленного» в синеве.

*

Различные тайны в корзинке: помолвки, галька островов Специ, карамель на палочке с корицей, щебет голубиный.

*

Венецийская девица.

*

И не с тобой, и не со мной, и не со всем миром.

*

Лодка зелёная качелей, бодрая и радостная.

*

До пределов меня малого несчастного перед земною широтой.

*

Лишь погрузилась простыня во тьму полночную, высоко пребывают цепи гор, нарезанные ножницами

*

Улитка-Спасова несёт свой домик по инстинкту с волшебным фонарём.

*

Божья Фито, синеющая в звёздах.

*

Лодка, ко мне привязанная через всю жизнь верёвкой сада.

*

Назвал тебя я иль Цветущей, или Озарённой.

*

Сукно души, ввоз из Дамаска иль Константинополя.

*

Порожний воздух с мужеским сияньем и взгляд весь в нежных акварелях.

*

Тысячи ветра тел и одно человека.

*

Посему время.

*

Бывшее море с полотном и лейкой звуков.

*

О Озарённая, голубизна так путешествует и Бог не видит смерть.

VI

Разумные улыбаются, а поэты разумеют. Нет. Нужно что-то другое. Скорее простота и благодать вместе. Если нас бьют, будем производить чистый звук. И будем вести жизнь, которой для остановки не нужна разметка. Это время, повторю, когда та наша старая знакомая Гамадриада, пусть даже с помощью компьютеров, обрящет свое дерево. И опять выйдет вперед механизм нескончаемого писания образов. И мы испытаем лицом к лицу воздух свободы, в совершенстве сравнившейся с той, каковую охраняют наши демократические Конституции.

Сжатость в выражении и дерзость в мысли со временем получили почетные звания: те срезы, которые орудуют глазом и учат его не пугаться обычных схем. Не знающий смущения и искренний становится и самым совершенным новатором. Мы высиживаем малый особый мир, и если мы не научимся вести себя так, как цыпленок в скорлупе, который пробивает яйцо клювом и выпархивает наружу, то мы пропадем. Среди ста живописцев восемьдесят задыхаются среди остальных двадцати только потому, что им не удалось содрать с себя готовый штамп. Моряки Царухиса, гомеровские берега и Ариадны Стериса, девушки Моралиса и фиговые деревья Николау, велосипеды Фасиана в первую очередь привлекают нас своим высоким живописным качеством. Что верно, то верно. В любом случае, без этого невозможно искусство. Но во вторую очередь признаемся, они нас очаровывают, потому что открывают занавеску в каком-то тайном углу своей души. Мы следим взором за священным шествием их внутреннего мира, как он «играет в ту реальность», какая не была б без них, но место в нашем сознании заняв, она звучит как миф. Иначе говоря, какая-то конкретная складка души нашего соседа, о которой мы не знали, отходит от выражаемого ей, и, не изменяя своему тождеству, раскрывается в нас в превосходной степени. Мы изумленно стоим перед такой возможностью, о которой не догадывались, что она в нас, прямо как будто мы мольеровский прозаик.

Так и присутствие простой геометрической чистоты, или, напротив, искажающего форму обострения в нефигуративных работах есть в своем роде тема, очаг мифа. То презренное «о чем нам поведали художники» должно быть восстановлено как запись в журнале с нашими оценками — если, конечно, мы не будем сводить искусство к искусности. Пусть это будет второй отправной точкой: пристрастия и наклонности тоже надо аттестовывать.

Часто меня спрашивают, ища пример от первого лица, по какой причине, хотя я нахожу холодным Сёра и не симпатизирую «пуантилизму», я очарован совершенным результатом «пуанты». Хочу ли заглушить я геометрию в эпоху, когда форма преклонилась перед данностью цвета, подмигивая утвердительно? Конечно! А как же Пьеро делла Франческа? Исчезнет его архитектоника, исчезнет взгляд таинственный, молчаньем полнящий пространство, что неужто оно меня меньше занимает? Я с ясностью предпочитаю «Свежий воздух» Макса Эрнста «Охотничьему лесу» того же года (1969), не зная, почему. Гораздо больше — «Идиллия» Клее, чем его «Избранная местность» того же года (1927).

Но здесь пугало психологии меня останавливает. У меня нет охоты, да и права исхаживать поля чужие. Я умею только слышать и видеть. Постигать вещи, какие раздаются внутри нас или, точнее, с вниманьем крайним напоминания, которые посланы из боя таинств нашей жизни в нашу душу.

VII

Какие земные колокола звучат, и какой геометр им делает подсказки? Всё почвенное и прямоугольное волнуется под действием Непостижимого. Незримыми перстами внешний мир наш тронул ум. Мы слышим, будто видим, видим, будто слышим. Предметы опустели, оставшись линий чертежом, мудро начертанных, как те задачи по тригонометрии, над которыми я гнулся, когда в гимназии учился, и не мог их понять. Но иной раз, что бывает реже, сияют они в прозрачности чистейшей атмосферы. То истинно небесное господство, превознесенное, пронзенное лучами и замещающее простоту материй и бесконечных ее форм.

Гипотеза почти Платона, понимаю. Но как случилось то, не понимаю. Одним я озабочен: чувство рассмотрев, его пересекать для очищенья, и вновь вернуться к чувству чистым. Что-то весьма простое столь меня отъединяет от общих чувств и часто заставляет прийти к реченьям, внятным мудрецам иль сумасшедшим только.

Мир раскололся пополам: с одной стороны неизбежность Судьбы, с другой стороны незабвенность Жемчужины. Что труднее, не знаю. Общаюсь с этим до сих пор, никогда лёгкое не было для меня лёгким, простым средством, включая цвета, будящие во мне аппетит как витамины. А какой у них вкус? Вкус Санторина, вкус Крита, вкус Афона. Вместе с оливой, здесь или там, тропаря, кондака или оды Калвоса. Как бы из взаимных переходов, охры и кобальта, созвучий и метафор, восходит Амфион цветных морей, девственно обновлённый мир. Мир вековечный, но, вне сомнения, в статусе новорождённого. Многократное повторение названных сцен — условие нашего эллинства.

Гористая местность на каком-нибудь острове, бедная церквушка, пустынный поп со всем своим приходом, одной старушкой и тремя маленькими ребятами. «Молитвами святыхъ отецъ нашихъ». В окошке с расколотым стеклом засохший василёк, а вовне, подальше, правее, откосы, поросшие пореем, и бушующее море.

Таковые дуновения всегда возвращают меня к жизни. Кажется, что в промежутке, когда в уме проносятся изображенья, так нужно, чтобы поднимались ветерки, наперекор мельканию изображений, которые бы были просто сильнее, как шторм, что крайнее смирение Страстей Господних и Воскресения красоту в канон возводит нашей жизни. Художник более не угнетаем художеством своим. Ударит он смычком и сразу произведет он благозвучие. Такая справедливость — в своем роде праведность. В игру вступило беспредельное: смерть — доля бессмертия, но и бессмертие — доля смерти. На высоте качества доли каждого художника расстояния упраздняются. Между Ронсаром и Фра Анжелико, и Малларме и Хуаном Грисом нет перебивок, но лишь сигнал: «путь свободен» чувству блага.

О пусть мой ангел, с купола спустившись, будет богом ветра, Эросом, русалкой, свершив у колыбели моей невиданное объявленье. По его благословению я балансирую средь бурь, иду вперед в края опасностей, спасая винт и днище, средь звезд исихии.

Источник: Ελύτης Οδυσσέας. Εν λευκώ. Αθήνα, 1992. Σ. 385—402.

Комментарии