Елена Тета

Виктор Кривулин: поэзия традиции и новизны

Авангард начала века хотел творить историю, а что делало искусство 1970-х годов: прислушивалось к истории? Или по-новому входило в нее?

9 714

9 714

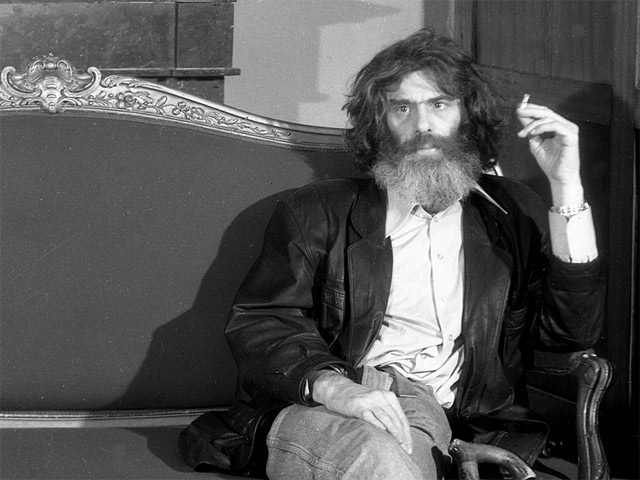

© Сергей Подгорков

Новаторство логоцентристского концепта Кривулина

Основной тезис, раскрытию которого посвящена данная часть работы, заключается в том, чтобы показать, что в отношении Кривулина следует говорить не о культурологическом, а о логоцентристском концепте, и что центральным элементом этого концепта является история. Именно в том, как Кривулин раскрывает логоцентристскую идею, выражается новизна его поэзии 70-х.

1. «Культурологический проект» Кривулина (по Б. Иванову)

Одним из важнейших исследований, предлагающих системный подход к поэзии Кривулина 70-х, является статья Б. Иванова «Виктор Кривулин — поэт российского Ренессанса (1944–2001)» [Иванов 2011] [1]. Он называет поэзию Кривулина периода 70-х «культурологической» [305], а также подчеркивает новаторство этой поэзии, связывая его с новым характером «культурологического», или «культурного», проекта Кривулина [304, 305, 307]. Иванов также тематизирует часто сопровождавшие и сопровождающие эту поэзию упреки в эпигонстве и «вторичности» творчества, обусловленные как раз ее «очевидной и сознательной ориентацией на прошлое культуры» [323, 342].

Начало этого периода Б. Иванов датирует стихотворением Кривулина «Я Тютчева спрошу», называя его «первым программным стихотворением, наметившим контуры культурологического проекта целого литературного поколения» [304]. В этом состоит особенность этого «культурологического» проекта: он распространяется не только на самого Кривулина, но и связывается с рядом других представителей ленинградской неофициальной поэзии поколения 70-х [308], которых Иванов называет «семидесятниками» [299, 304].

Иванов подчеркивает важность проекта Кривулина, объясняя его создание необходимостью «эстетической альтернативы» первому поколению неофициальной культуры, то есть «шестидесятникам», так как в конце 60-х «резко обозначилось» «расхождение» с этим поколением и «ощущалось отсутствие нового культурного проекта, который бы выразил символ веры новой литературной генерации» [300].

Задача этого «культурологического» проекта, согласно Иванову, заключалась в том, чтобы «восстановить духовно-культурную связь времен, прерванную национальной катастрофой 1917 года». При этом подчеркивается особая роль Кривулина в 70-е как «поэта духовной консолидации независимой культурной среды» [295]. Иванов даже в одном месте отмечает, что «творческая биография Кривулина — энергичное преодоление полувекового отставания поэзии» [298].

Выполнение задачи по восстановлению связи времен Иванов ассоциирует с именем Мандельштама, отмечая, что в его поэзии «намечалась стратегия выхода из духовного и культурного тупика страны» [298]. Говоря другими словами, следуя Иванову, поэзию Мандельштама можно рассматривать как ключ к «культурологическому» проекту Кривулина. Это же предположение укрепляется еще одной цитатой:

«Культурологический проект [Кривулина] работает не с реальностью, а с представлениями, сохранившимися в культурной памяти, с вещами, именами, событиями, наделенными аурой культурных значений. Он, как правило, обращен в целом к культурному общественному слою, для которого эти значения являются “естественным” языком духовного мира» [315–316].

Сочетание имени Мандельштама и слов «культурная память» отсылает к концепту культурной памяти акмеистов. Подробнее этот концепт будет рассматриваться ниже, а здесь необходимо обратить внимание на следующий момент. Основополагающая роль Мандельштама и культурологической модели акмеистов, которую подчеркивает Иванов в «культурологическом проекте» Кривулина, вступает в определенное противоречие с новизной проекта Кривулина.

Итак, важность вклада Б. Иванова состоит в том, что он: 1) говорит о новаторском характере поэзии Кривулина периода 70-х; 2) тематизирует категорию «поколение», сравнительно противопоставляя поколения 60-х и 70-х и отмечая важность проекта Кривулина как создания альтернативы 60-м; 3) отмечает особое влияние Мандельштама на поэтику Кривулина 70-х. Но если говорить о новаторском характере поэзии Кривулина 70-х и одновременном влиянии на него Мандельштама, то это должна быть взаимосвязь другого рода, нежели та, которую дает в своей совокупности сочетание слов «культурологический» (проект), «Мандельштам» и «культурная память».

2. Модель культурной памяти акмеистов (по Р. Лахманн)

Для того чтобы разобраться с этим противоречием, необходимо уделить отдельное внимание основным категориям «культурологического» проекта акмеистов. Модель культурной памяти акмеистов хорошо представлена у Ренаты Лахманн [2]. Согласно Лахманн, к основным понятиям культурософской поэтики акмеистов относятся письмо, текст, память и диалог [358]. Лахманн говорит, что решающим для акмеистской концепции является отсутствие порогового сознания; накопление и сосредоточение культурного опыта нужно представлять в текущем состоянии как durée в бергсоновском смысле. Durée представляет собой процесс снова и снова совершаемого «плавления», то есть перехода, горизонта прошлого в горизонт будущего [355].

Сохранение культурного опыта обеспечивается постоянным переписыванием прошедшей культуры, поэтому письмо объявляется центральным культурным действием. Чтобы наглядно изобразить этот процесс письма, Лахманн использует метафору палимпсеста, древней рукописи на пергаменте, написанной по счищенному еще более древнему письму. В том, что акмеистский текст вписывается в текст культуры, он продолжает «культурный» палимпсест. Такое письмо не ставит себе целью окончательное фиксирование информации — любое оставление письменного следа содержит в себе уже мысль его позднейшего стирания — и понимается как процесс воспоминания чужих текстов из прошлого. Такой пишуще-вспоминающий контакт с культурой называется «диалогом» [358].

В качестве еще одного важного признака поэтики акмеистов Лахманн называет гетерогенность поэтического текста. Это значит, что акмеистский текст посредством отсылки к чужим текстам перешагивает свои собственные границы и открывается тексту культуры. Возникает комплексная динамичная структура времени. Своеобразие этой структуры состоит в том, что в ней отменяется историческое время и его маркировки [360]. Структура истории выражена в собирательной, синхронизирующей ретроспективе. Такая возникающая в процессе письма, то есть создания акмеистского текста, ретроспектива является попыткой участия в мировой культуре. Эта мысль включает в себя идею о синхронии и сосуществовании всех культур. Отсюда, согласно Лахманн, следует картина ахроничной истории [358].

Действительно, кажется, все эти положения акмеистской поэтики вполне приложимы к Кривулину. Центральное место в его проекте тоже занимает категория текста, подчеркивается важность письменного характера поэзии; главным принципом является обеспечение непрерывности «диалога», а главной целью — принадлежность к «диалогу», участие в процессе; поэтические тексты Кривулина тоже являются гетерогенными, то есть стремятся выйти «за рамки собственного содержания» [Каломиров 1986: 460].

Однако если сравнивать категорию диалога у акмеистов и Кривулина, то получим следующее: диалог у акмеистов как контакт с культурой заменяется у Кривулина диалогом как разговором самого языка. Другими словами, у Кривулина происходит смещение перспективы с культуры на язык. Эта смена перспективы несет с собой ряд изменений, влияющих на всю концепцию. Во-первых, происходит конкретизация перспективы, то есть у Кривулина речь идет не о языке вообще, а о русском языке, а в центр выдвигается категория истории, вернее, категории исторического опыта и поколения. Во-вторых, у Кривулина в отличие от акмеистов речь идет не о культурной памяти вообще («тоска по мировой культуре») [3], а о конкретном историческом опыте, сфокусированном на конкретном времени и месте (Ленинград, 70-е годы). Изображаются не общекультурные внеисторические ценности, а конкретное мироощущение поколения 70-х.

Итак, происходит последовательное замещение категории «культура» у акмеистов категориями «языка» и «истории» у Кривулина. С этим связан мой тезис, что в отношении Кривулина более уместно говорить не о культурологическом проекте, как это делает Б. Иванов, а о логоцентристском проекте, центральным элементом которого является история. Эта особая взаимосвязь между языком и историей с полной силой раскрывается в следующей цитате Кривулина: «Чтобы понимать такой язык [= новый поэтический язык], нужно постоянно иметь в виду, что русская словесность всегда так или иначе тяготела к истории, вырастала из истории (роль Карамзина) и врастала в нее (судьба Мандельштама)» [Каломиров 1986: 460].

3. Новизна проекта Кривулина

3.1. Формула «содержание и смысл» по отношению к категории истории

Новизна поэзии Кривулина 70-х заключается в том, как он раскрывает логоцентристскую идею, то есть в том, что он реализует ее с помощью категории истории. То, что история является центральным элементом концепта Кривулина, прослеживается даже на чисто формальном уровне: во всех основных позициях поэтики Кривулина 70-х находятся понятия, имеющие отношение к истории. Так, Кривулин говорит о принципе «свертки исторического опыта в личное слово», лежащем «в основе нового поэтического языка», об «историческом приращении смыслов» [Каломиров 1986: 460], о необходимости возврата «к той исторической точке, где тоталитарное государство впервые вмешалось в естественный процесс эволюции стилей и художественных форм (это произошло в 20-е годы)», чтобы «оттуда заново начать движение» [Кривулин 1997: 348]. При этом, говоря о принципе «свертки», он настойчиво обращает внимание, что речь идет именно об историческом, а не об историко-культурном или эстетическом опыте, то есть прямо противопоставляет категории истории и культуры [Каломиров 1986: 460].

Кривулин осознанно выбирает логоцентристский модус своего проекта. Пытаясь проанализировать явление «новейшей русской поэзии», то есть неофициальной поэзии, он говорит о необходимости учитывания специфики, которую имеет статус слова в русском языке. Согласно Кривулину, в России «существовала и существует иллюзия, что сам процесс говорения непосредственно влияет на мир» [Каломиров 1986: 460]. Этой формулировкой он обращает внимание на особую традицию русского логоцентризма и осознает всю важность влияния этого фактора как на осмысление явления неофициальной поэзии, так и на ее самообоснование: эта поэзия может вписаться в традицию русской поэзии, в ее «контекст», только через логоцентризм. В этом отношении характерны также слова Кривулина, что «в новейшей поэзии слово может означать что-либо только тогда, когда оно рассчитывает на историческое приращениесмыслов, больше того — когда провоцирует ход и направление такого приращения» [Каломиров 1986: 460]. В этих словах передается взаимосвязь идеи логоцентризма и категории истории.

Как можно «спровоцировать» такое приращение и таким образом вписаться в традицию логоцентризма? Согласно Кривулину, это становится возможным через «свертку исторического опыта в личное слово». В тексте происходит накопление исторического опыта (у Кривулина имеется в виду опыт 70-х), то есть исторический опыт становится основным содержанием текста; накопившись, этот опыт как содержание дает в свою очередь историческое приращение смысла. При этом важно понять разницу понятий «содержание» и «смысл»: «Содержание художественного произведения как такового всегда меньше его смысла. Смысл появляется только тогда, когда обнаруживается стремление текста выйти за рамки собственного содержания» [Каломиров 1986: 460].

Кривулин здесь описывает тот же процесс, что и Лахманн, когда она говорит о гетерогенности акмеистских текстов, но логика аргументации у него совсем другая, основанная не на категории культуры, а на категориях языка и истории. Именно в этом ракурсе (содержание/смысл) о поэтических текстах Кривулина можно сказать, что они обладают гетерогенностью, или множественностью, смыслов, то есть что они выходят за рамки содержания исторического опыта 70-х и в результате взаимодействия с историческим опытом других поколений дают историческое приращение смысла.

Говоря о соотношении понятий содержания и смысла, нужно вспомнить слова Мандельштама в«Утре акмеизма», когда он обращает внимание на важность различения этих понятий, говоря, что «ошибочно» считать смысл содержанием. Под смыслом он понимает Логос: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов» (выделено мной. — Е.Т.) [Мандельштам 2010: 23].

Здесь надо также вспомнить слова Седаковой о важности категории «Смысла» для неофициальной поэзии 70-х. При этом совокупность у Седаковой тех же элементов (форма и смысл), что и у Мандельштама, когда он говорит о Логосе, дает основание считать, что она под «Смыслом» тоже понимает Логос, хотя это слово нигде эксплицитно не выражено. На правомерность этой догадки указывают, например, такие высказывания как: «Изменилось представление искусства и языка… в сторону освобождения от утилитаризма и орудийности… Следствие этого — возвращение форме ее активного творящего характера, и, тем самым, пресловутая “сложность” и “непонятность” новой лирики» [Седакова 1990а: 261] или: «…новая лирика пережила мир в присутствии Смысла, Высшего Начала — или в Его отсутствии» [там же, 263].

Следуя вышесказанному, можно сказать, что формула «содержание/смысл» выражает в концентрированном виде проект Кривулина, объединяя категории истории и языка, где «смысл», «Логос» отвечает за логоцентризм, а «содержание» — за историю (исторический опыт 70-х).

3.2. Категория историчности (по Седаковой)

Категория истории отмечается сегодня многими как основная в творчестве Кривулина 70-х. Так, например, Стратановский подчеркивает, что «Кривулин “открыл” человека исторического, человека, осознающего свою связь с прошлым и знающего, что история осуществляется и через него. В этом корень его поэзии и его общественной деятельности. И его творчество требует осмысления, прежде всего, в этом аспекте» [Стратановский 2011: 135].

Седакова тоже отмечает, что Кривулин — «самый историчный поэт» «поколения» 70-х, что «уникальное» в нем: «это мир историчный» [Седакова 1991: 260]. Седакова была одной из самых первых, кто указал на значительность категории истории в поэзии Кривулина. Она ввела понятие историчности в его поэзию 70-х и сделала ее ключом к пониманию его творчества. В этой связи важны прежде всего ее статьи «Очерки другой поэзии. Очерк первый: Виктор Кривулин» (1991) и «Памяти Виктора Кривулина» (2001) [4].

Седаковой принадлежит здесь ряд важных наблюдений. Она проводит градацию понятия историчности. Во-первых, она говорит об историчности «в смысле сущностной новизны» как свойстве любой настоящей поэзии: «Всякая подлинно новая словесная композиция исторична: она могла бы появиться только в тот момент истории и языка, в какой появилась, не раньше и не позже». В таком понимании, согласно Седаковой, «историчны и визионерские образы Елены Шварц, и сострадательный гротеск Стратановского, и “естественно-научная” метафора Ивана Жданова. О концептуализме и говорить не приходится: актуальность — его raison d’être» [Седакова 1991: 260].

Во-вторых, на этом фоне Седакова выделяет особый характер историчности Кривулина: «Но историчность Кривулина особая: прежде всего осознанная и отстраненная. Его образы эпохи больше похожи на диагнозы, чем на портреты с натуры. …Он видит историю шире и обстоятельнее, чем ее непосредственные участники, чем ее “движущие лица” и ее жертвы» [Седакова 1991: 260]. Если переформулировать мысль Седаковой, то особенность историчности Кривулина заключается в том, что он не только является непосредственным участником истории, но и обладает взглядом со стороны на этот процесс.

Эта мысль более четко очерчивается у Седаковой дальше, когда она говорит, что под историчностью Кривулина понимается «нечто большее, чем концептуально-образное схватывание “своей эпохи”, даже в ее глубине», а именно: «общая постановка сознания и восприятия, видение окружающего с позиции Клио… и видение Клио, “ведьмы истории” с какой-то еще, внеположной ей точки зрения» [Седакова 1991: 261]. Седакова говорит здесь о двойной перспективе взгляда на историю у Кривулина: понимание истории как субъекта и как объекта. В другой статье эта мысль дополняется новым важным акцентом: историчность у Кривулина является «отстраненной и экстатичной одновременно» [Седакова 2001b: 237]. Одновременное изображение истории как субъекта и как объекта действительно является одним из важных аспектов новаторства поэзии Кривулина, о чем еще речь будет идти впереди. Но Седакова, обозначив этот момент, не развивает его, понятие остается неразработанным.

К тому же, у нее происходит терминологическая путаница понятий «историчность» и «историзм». Так, в статье 1991 года слова «историчность» и «историзм» еще используются как синонимы, а в статье 2001 года понятие «историзм» везде последовательно заменено понятием «историчность». Особенно эта замена видна в ключевом пассаже, где Седакова говорит о соединении истории и поэзии: в ранней статье используются выражения «историзм» и «лиризм» [Седакова 1991: 262], потом — выражения «историчность» и «лиризм» [Седакова 2001b: 239].

Ни О. Седакова, ни другие авторы, занимающиеся творчеством Кривулина 70-х, не дают ответа на вопрос, почему категория истории является центральной в концепте Кривулина, не пытаются выстроить систему вокруг этого понятия. Все наблюдения и замечания носят скорее пунктирный характер и остаются на уровне простой констатации фактов. Однако, именно ответив на этот вопрос, можно понять, в чем состоит новаторство поэтики Кривулина.

3.3. Роль языка и истории (по Мандельштаму)

Категория истории у Кривулина неразрывно связана с категорией языка, и в этом отношении он действительно находится в мандельштамовской парадигме. Мандельштам в своей статье «О природе слова» [5] проводит определенную аналогию между категориями русского языка и истории, говоря, что «столь высокоорганизованный, столь органический язык — не только дверь в историю, но и сама история» [70]. В этой формулировке обращает на себя внимание выражение «органический язык», отсылающее к пониманию языка как «плоти» и, следовательно, — к традиции русского логоцентризма, а также подчеркивается та внутренняя взаимообусловленность языка и истории, которую потом Кривулин сделает ядром своего логоцентристского концепта.

Сформулированное Мандельштамом тождество русского языка и истории основывается на идее эллинистической природы русского языка, которой свойственно «представление о реальности слова как такового» [69], то есть представление о первичности языковой реальности по отношению к миру и ее творческом характере: «Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие» [68] [6]. В этих словах Мандельштама прочитывается однозначная связь с традицией логоцентризма, согласно которой «Сначала было Слово, и Слово было Бог», а также подчеркивается особый статус русского языка внутри этой традиции.

Итак, именно в «эллинистическом понимании» слова нужно искать основание тесной внутренней взаимосвязи русского языка и истории: «…Русский язык историчен уже сам по себе, так как во всей своей совокупности он есть волнующееся море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти» [68–69]. Образуется как бы единая формула взаимообусловленности русского языка и истории.

Эта формула единства может нарушиться, если подвергается опасности эллинистическая природа слова, то есть если язык теряет свой «органический» характер живой «плоти» и начинает использоваться как средство:

«Всяческий утилитаризм есть смертельный грех против эллинистической природы русского языка, и совершенно безразлично, будет ли это тенденция к телеграфному или стенографическому шифру ради экономии и упрощенной целесообразности, или же утилитаризм более высокого порядка…» [69]

Превращение языка в инструмент приводит к ситуации, которую Мандельштам характеризует как «отлучение от слова» [71]. Для него эта формулировка стала выражением самого печального критического состояния, которое только может постигнуть Россию: «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. “Онемение” двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Язык — наша телеология» [70].

Именно против утилитаризма языка, «за сохранение… связи со словом, за… филологическую культуру, которая твердо стоит на фундаменте эллинистической природы русской речи» [70] направлен проект Кривулина 70-х. Ту ситуацию, о которой предупреждал Мандельштам, о которой он пишет в сослагательном наклонении, Кривулин переживает в 70-е годах в Советском Союзе как свершившуюся данность. «Онемение» языка произошло: язык инструментализировался и потерял свой творческий характер.

Как вывести русский язык из состояния «онемения» и вернуть ему состояние «живой плоти»? Этот вопрос и стоит перед Кривулиным, в этом и заключается его «проект». Логика рассуждения здесь скорее всего следующая: так как процесс «онемения» состоялся, то лишь путем «возврата» к истории, то есть обращения к собственному историческому опыту, можно возродить язык.

Кривулин не просто перенимает идею Мандельштама об эллинизме русского языка, а по-новому ее раскрывает, сделав ядром своего логоцентристского концепта исторический опыт 70-х. В этой связи замечание Б. Иванова, справедливо отметившего центральную роль Мандельштама на формирование поэтики Кривулина 70-х, получает новое прочтение: не со стороны категории «культуры», уводящей к концепту культурной памяти акмеистов и к упрекам во вторичности поэзии Кривулина, а со стороны взаимосвязи языка и истории.

При таком рассмотрении принцип «свертки исторического опыта в личное слово» становится центральным элементом логоцентристского концепта Кривулина. Это поэтологический принцип, представляющий собой рефлексию о поэтике лирического стихотворения. В «свертке» заложен потенциал образования новых смыслов как гарантия продолжения существования языка: к языку можно вернуться только через историю, а именно, путем «свертки» исторического опыта в личное слово. Под историческим опытом понимается опыт поэтического поколения Кривулина, то есть категория «поколение» играет принципиально важную роль в процессе «свертки». Интересно отметить, что категория «поколения» тематизируется уже в идее Мандельштама об эллинизме русского языка: («онемение» двух-трех поколений…).

Только коллективный опыт поколения способен дать «историческое приращение смысла» и таким образом вывести язык из состояния онемения. То есть для того чтобы процесс возврата к языку начался, чтобы в результате свертки исторического опыта началось производство новых смыслов, чтобы язык «заговорил», необходимо одно условие — отказ от собственной поэтической гениальности, при которой язык рассматривается как средство. С этим связана у Кривулина идея сопричастности: через «потерю» собственного голоса достигается причастность к «диалогу», «хору», «разговору языка». Быть частью этого процесса — это главное, с точки зрения Кривулина. Исходя из всего вышесказанного, раскрывается роль «поколения» в логоцентристcком проекте Кривулина: эта категория помогает выразить идею сопричастности, необходимую для возникновения «исторического приращения смысла».

4. Теория Козеллека об историческом опыте и историческом времени

Каким образом происходит обращение к историческому опыту своего поколения? Здесь важно учитывать разницу понятий «исторический опыт» и «историческое время». Кривулин говорит, что «время умерло», осталась кучка пепла, но одновременно подчеркивает важность «свертки» исторического опыта в личное слово. Понятия «историческое время» и «исторический опыт» не тождественны друг другу и соотносятся в концепте Кривулина таким образом, что «смерть» исторического времени 70-х и вызванный этим лейтмотив прощания с ним, особенно четко выраженный в стихотворении «Вопрос к Тютчеву», предполагает одновременное, заложенное в процессе прощания, сохранение исторического опыта этого времени, то есть его «сворачивание».

Для того чтобы рассмотреть соотношение категорий исторического опыта и исторического времени у Кривулина на более глубоком уровне, я хотела бы обратиться к Козелеку, крупнейшему специалисту по теории истории [7]. Постоянной темой изучения Козеллека является вопрос отношения языка и исторической действительности. Его исследования концентрируются вокруг текстов, в которых исторический опыт разных периодов времени открыто или скрыто выражается в языке. При этом его интересует, как временные измерения прошлого и будущего соотносятся друг с другом в отдельно взятом настоящем [Koselleck 2000а: 11-12] [8].

Я предлагаю на рассмотрение содержание основных идей теории Козеллека, необходимых для дальнейшей аргументации работы. Речь идет о занимающих центральное положение в его работах категориях «исторического опыта» и «исторического времени». Понимание этих категорий даст теоретическое обоснование того, каким образом понятия исторического опыта и исторического времени раскрываются у Кривулина.

Для раскрытия категорий «исторический опыт» и «историческое время» и объяснения всей комплексности этих феноменов Козеллек работает с понятиями «опыт» (Erfahrung) и «ожидание» (Erwartung), которые рассматриваются им на двух уровнях: 1) как формальные категории; 2) как исторические категории. Уделим внимание каждому из этих уровней.

Если рассматривать выражения «опыт» и «ожидание» в их обычном значении, то они еще не передают историческую действительность, как это делают другие обозначения и названия, как, например, «Потсдамское соглашение» или «реформация» [350–351]. «Опыт» и «ожидание» в сравнении с этими названиями являются только формальными категориями, так как то, что было узнано в виде опыта и что ожидается, нельзя вывести из самих этих категорий. Здесь речь идет о категориях познания, которые дают возможность обоснования какой-либо истории. Но этим еще ничего не сказано о конкретной прошедшей, настоящей или будущей истории [351].

Категории «опыт» и «ожидание» скрещены друг в друге и немыслимы одна без другой. Не существует ожидания без опыта, а опыта без ожидания. Эти категории представляют собой антропологические заданности, без которых невозможна история [352]. И опыт, и ожидание являются как личностными, так и межличностными категориями. То есть в собственном опыте всегда присутствует чужой опыт, будь то опыт поколения или какого-либо учреждения [354–355].

Козеллек определяет «опыт» через категорию прошлого, а «ожидание» — через категорию будущего, называя опыт «настоящим прошлым» (gegenwärtige Vergangenheit), а ожидание — «представляемым будущим» (vergegenwärtigte Zukunft), и соотносит тем самым обе эти категории с настоящим [354–355]. Несмотря на присутствие обеих категорий в настоящем, они не являются симметричными взаимодополняющими понятиями, которые зеркально отображают прошлое и будущее друг на друга [355]. Прошлое и будущее никогда до конца не совпадают, точно так же как ожидание никогда полностью нельзя вывести из предыдущего опыта [356].

Соотношение категорий опыта и ожидания Козеллек объясняет их различными способами бытия [355, 357] и применяет для этого метафоры «пространство опыта» (Erfahrungsraum) и «горизонт ожидания» (Erwartungshorizont), подчеркивая тем самым, что присутствие прошлого в настоящем отличается по своему качеству от присутствия будущего в настоящем [356].

Полученный, уже существующий опыт фокусируется в одном центре и представляет в своей целостности единое пространство, в котором слои предыдущих времен присутствуют в своей одновременности, без указания того, что было раньше, а что позже. Ожидание же — то есть предстоящий, ожидаемый опыт — воспринимается по частям, раскладывается в бесконечность различных временных протяжений (минуты, часы, дни, года и т.д.). Горизонт представляет собой линию, за которой в будущем открывается новое пространство опыта, но в которое еще нельзя заглянуть [2000а: 356].

Из несоответствия опыта и ожидания как различных способов бытия, из их разности, образуется то, что Козеллек обозначает историческим временем [2000а: 357]. В этом заключается структурный признак истории: в истории всегда происходит больше или меньше, чем содержится в заданностях опыта и ожидания [2000а: 358].

Переходя к историческому применению категорий опыта и ожидания, Козеллек говорит, что эти категории в своем скрещивании прошлого и будущего не только тематизируют историческое время как формальную категорию, но также способны, будучи обогащенными конкретным содержанием, выявить историческое время в области эмпирического исследования. В медиуме конкретного опыта и конкретных ожиданий вызревает конкретная история [353].

Основной тезис Козеллека заключается в том, что историческое время является не только формальным определением, но и изменяемой вместе с историей величиной, чье изменение выводится из меняющегося соотношения опыта и ожидания; и что это соотношение опыта и ожидания в течении истории сдвинулось и изменилось [354, 359]. Изменение соотношения опыта и ожидания Козеллек связывает с понятием «нового времени» (Neuzeit), утверждая, что в «новом времени» разность между опытом и ожиданием усиленно увеличивается. «Новое» время начинает воспринимать себя как новое с того момента, как ожидания все больше стали удаляться от любого до сих пор существующего опыта [359].

До наступления «нового времени» ожидания людей целиком питались из опыта предков. А если что-то менялось, то так медленно и долгосрочно, что разрыв между накопленным опытом и ожиданием, которое предстояло открыть, не подрывал унаследованных устоев [360–361]. История была учительницей жизни (historia magistra vitae), что означало, что из прошлого можно было учиться будущему или, говоря другими словами, будущее переходило в пространство опыта, то есть рассматривалось как продолжение прошлого: в результате непрерывной повторяемости исторического опыта прошлое постоянно смыкалось с будущим [45].

Непреодолимое ограничение горизонта ожидания, когда будущее оставалось привязанным к прошлому, было вызвано христианским учением о последних вещах (эсхатология), имевшим свое влияние где-то до середины XVII века. Ожидания, выходящие за рамки всего существующего опыта, были направлены не на этот мир, а связывались с загробным миром, усиливаясь апокалиптическим ожиданием конца света [361].

Такое положение вещей изменилось с открытием нового горизонта ожидания, того, что в итоге стало связываться с понятием прогресса. При этом если говорить о терминологии, то произошла замена религиозного понятия profectus на светское progressus. Изменилось понимание категории совершенства. Если раньше совершенство воспринималось как цель, достижение которой возможно лишь в загробной жизни, то теперь совершенство стало восприниматься в процессе — как постоянное улучшение земного бытия и переключилось в модус истории [362]. Горизонт ожидания получает с этого момента прогрессирующий коэффициент изменения [363].

Но не только горизонт ожидания приобрел новое качество. Пространство опыта тоже усиленно изменилось. Понятие единого и универсального прогресса сформировалось в конце XVIII века, чтобы найти обозначение для всего изобилия новых открытий и изобретений последних трех столетий. Такое понятие прогресса складывалось из многих отдельных, все больше внедрявшихся в повседневную жизнь «прогрессов», нового опыта, которого прежде в таком качестве еще не существовало. Весь этот новый опыт в своей множественности указывал на одновременность разновременного или, наоборот, на разновременность в одно и то же время [363].

Прогресс стал первой внутриприсущей истории категорией, которая сфокусировала в одном понятии временную разность между опытом и ожиданием, то есть между прошлым и будущим [366]. Прогресс был направлен на активные перемены в этом мире, а не на загробный мир. Новым стало то, что опыт прошлого и ожидания будущего перестали корреспондировать друг с другом. Стало почти правилом, что весь предыдущий опыт не может быть возражением против качественно нового характера будущего: будущее должно отличаться от прошлого, и в лучшую сторону. История стала рассматриваться как последовательность однократных, неповторимых событий в своем единстве, как целостность, которая открыта в прогрессивное будущее [364–365].

Категория прогресса, объединившая в себе новое раскрытие категорий опыта и ожидания, принесла с собой качественное изменение понимания истории. История стала пониматься как процесс [143, 366] — что отсылает к открытию нового «горизонта ожидания»; и как рассредоточение во времени (die Verzeitlichung der Geschichte) [13, 19, 58ff., 366], когда единый ход времени заменяется динамикой одновременно существующих разных слоев времени [367], — что связано с изменением категории «пространства опыта».

Тот феномен, выражением которого стало слово «прогресс», был столкновением друг с другом «старого» и «нового» в самых разных областях жизни. Поколения хотя и жили в общем пространстве опыта, но это пространство в зависимости от политического поколения и социальной позиции получало новое преломление перспективы [367].

Здесь нужно отойти немного в сторону и пояснить, что согласно Козеллеку существует три вида приобретения опыта: это однократный опыт, повторяемый опыт и такой опыт, когда изменяются сами повторяемые структуры [Koselleck 2000b: 34–38] [9]. Говоря о последнем виде приобретения опыта, Козеллек имеет в виду, что не только неожиданные события в своей неповторимости таят изменения, но что и длительные структуры — те, которые обеспечивают изменения, но со своей стороны кажутся статичными, — тоже меняются [22].

Первые два вида опыта раскрываются на уровне отдельных людей и поколений, третий вид является строго диахроничным, то есть рассматривается в последовательностях, объединяющих более чем одно поколение. Антропологически говоря, в последнем случае речь идет о присваивании чужого, выходящего за рамки отдельных поколений, опыта в пространство собственного опыта [39]. Нас будут интересовать первые два вида приобретения опыта.

Согласно Козеллеку, структура любой исторической последовательности, в том числе и структура человеческой жизни, содержит в себе как линейные, так и повторяемые элементы [19]. Линейное развитие обуславливается однократными, то есть неповторимыми, событиями и связано с категорией прогресса. Но вся история одновременно основана на структурах повторения. Повторяемость является предпосылкой однократности (Rekurrenz als Voraussetzung der Einmaligkeit) [21].

Козеллек раскрывает принцип функционирования и соотношение однократного и повторяемого опыта на примере жизни отдельного человека. Рассмотрим, каким образом это происходит. Человек в какой-то период своей жизни вдруг оказывается перед чем-то совершенно новым, то есть перед временным минимумом, порожденным между «до» и «после». Повторяемость опыта, то есть непрерывность от уже существующего опыта к ожиданию того, что будет, оказывается прерванной и должна выстраиваться заново. Человек пытается толковать это новое. Но интерпретация нового возможна только с учетом того, что уже было раньше, то есть человек ищет причины, доказательная сила которых лежит в их повторяемости [23]. Опыт, полученный однажды в результате реакции на новое, суммируется в растущее знание о возможностях новых неожиданностей в жизни. С возрастом, чем больше накапливается запас такого знания, то есть чем опытнее становится человек, тем меньше становится его способность удивляться, которая еще присуща молодости [24].

Накопленный опыт и способность перерабатывания однократных неожиданных событий образуют у каждого человека пространство, ограниченное рождением и смертью. В этой формулировке Козеллек выводит «индивидуальное» определение понятия «поколение», которое переносится на одновременно живущих людей, чьи социальные предпосылки или политические пороги ожидания являются схожими. Таким образом формируются отдельные поколения, хотя из-за процессов умирания и рождения внутренние границы этих образований постоянно сдвигаются [24]. Козеллек указывает на различие понятий «биологическое», «социальное» и «политическое» поколение [35] и отмечает важность прежде всего политических и социальных поколений для формирования общей истории [36].

Итак, исторический опыт является, с одной стороны, однократным — в процессе своего возникновения и одновременно повторяемым — в процессе своего накопления. Образуется двойная временная перспектива на исторический опыт, которая конституирует любую историю. Возникает общее пространство исторического опыта, однако это пространство обладает многослойностью: внутри него одновременно сосуществуют, нахлестываясь и взаимодействуя, разные поколения, каждое из которых обладает своей особой спецификой исторического опыта [36]. Все, что может быть сказано об историческом опыте — о его повторяемости и переработке новых событий, рассматривается всегда на уровне вместе живущих поколений [24].

Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание, состоит в том, что современное понятие истории включает в себя как совершающуюся историю in actu, так и совершившуюся историю, то есть история является одновременно своим собственным субъектом (в виде взаимосвязи событий, «судьбы», действительности) и своим собственным объектом (в виде толкования действительности, или рефлексии ex post). Действительность и рефлексия приведены в выражении «история» в ее современном понимании к одному общему знаменателю [Козеллек 2010: 21–22]. В этой двойственности состоит парадокс современного понятия истории [там же, 20].

Общим основанием, где двойственность современного понятия истории снимается, является язык. Если в момент совершения истории in actu язык является важным, но не единственным фактором, то есть история совершается не без помощи языка, но никогда не идентична с ним [Козеллек 2006: 15], то в отношении совершившейся истории язык становится первичным фактором, без которого невозможно ни одно воспоминание и ни одна научная передача этого воспоминания. Антропологическое преимущество языка для изображения состоявшейся истории приобретает статус теории познания [там же, 18]. То, как все было в действительности, получает — при взгляде назад — свою реальность только в медиуме языкового выражения [там же, 20].

Только в выраженном посредством языковой артикуляции опыте одна и та же история может мыслиться как субъект и как объект, она может как раскрыться в действии и деятельности, так и выразиться в качестве пережитого и выстраданного. Человек может осознавать ее как могущественный субъект, которому он видит себя отданным на произвол судьбы, или же осознавать историю как объект своей собственной деятельности — своих действий и продумывания. Только в языковой рефлексии, в том числе эстетически обусловленной и обоснованной, можно свести различные слои опыта воедино [Koselleck 2010: 23].

Обобщая вышесказанное у Козеллека, надо выделить одну мысль: без языка нет истории, язык является условием существования истории. Именно здесь мы снова вплотную подошли к тезису Кривулина о «свертке исторического опыта в личное слово» как основному поэтологическому принципу его логоцентристского проекта.

5. Поэтика Кривулина 70-х в свете теории Козеллека

Кривулин связывает в своей формуле о «свертке» категории истории и языка. Проследив понятие исторического опыта в теории Козеллека и учитывая теперь, что это понятие может трактоваться на двух уровнях — как формальная категория и как конкретное содержание; что наполнение конкретного содержания исторического опыта меняется в зависимости от пространственных, временных и социологических предпосылок; а также, что осознание историчности опыта, то есть его процессуальности и постоянной изменчивости во времени, является типично современным явлением, можно увидеть всю глубокую обоснованность утверждения Кривулина о «свертке». Опыт как формальная категория, каждый раз наполняясь новым содержанием, становится конкретным историческим опытом, для выражения которого необходим специфический язык.

Почему так важен особый язык выражения для конкретного исторического опыта? Козеллек выражает одну центральную для нас мысль, что свойственная истории in actu многозначность преломления исторического опыта должна сохраняться также на уровне совершившейся истории. Однако часто получается, что при рассмотрении истории как объекта, то есть рефлексии о ней, передаваемой в языке, эта многозначность подменяется в пользу одного актуально желательного смысла, который объявляется смыслом истории [Koselleck 2010: 366]. В такой подмене заключается опасность искажения исторического опыта и смысла истории.

Согласно Козеллеку, категория «поколение» приобретает на уровне языка особую значимость, так как прошедшая история может существовать только в языке и только языковое выражение специфического опыта отдельного поколения может обусловить сохранение множественности исторического опыта, характерное для истории in actu. Для передачи специфики исторического опыта отдельного поколения необходимо особое языковое выражение.

В этой связи заявление Кривулина о «поэтической революции» и «неизвестной грамматике» неофициальной поэзии приобретает новое обоснование. Его утверждение, что «грамматика» нового поэтического языка «выходит за пределы литературного ряда» и «образуется из сложного взаимодействия социальных, исторических и биографических факторов», оказывается созвучным мысли Козеллека, что специфический опыт поколения должен сохранять свое своеобразие и в языковом модусе, чтобы не утерялось то многообразие смыслов, которое всегда присуще модусу совершаемой истории.

Кривулин обращается к опыту 70-х как конкретному историческому опыту, имеющему свою специфику и отличному, например, от опыта 60-х. Это деление закреплено в названиях «шестидесятники» и «семидесятники». Если 60-е годы были связаны с ожиданиями и надеждами, то в 70-х наступает разочарование. Исторический опыт 70-х — это застой, болото. «Глубина этого времени схвачена как осознание разлуки, утраты, отсутствия. Самочувствие “воронки после взрыва”, о котором писала Елена Шварц. Это было открытие 70-х» [Седакова 2001а: 690].

Называя себя «семидесятником», Кривулин подчеркивает свою принадлежность поколению 70-х, обозначая тем самым важность этой категории для своего проекта. Запечатление исторического опыта 70-х годов в его единстве, то есть глазами поколения, передается в образе «мы» [10]. Поколения 60-х и 70-х жили в одном общем пространстве исторического опыта, но это пространство в зависимости от возраста и социальных предпосылок преломлялось в новой перспективе, по-разному происходило соотношение «опыта» и «ожидания». На примере этих поколений можно наблюдать динамику многослойности исторического времени, о которой говорил Козеллек.

Согласно Козеллеку, многослойность является структуральным признаком категории исторического опыта, то есть внутри общего пространства исторического опыта сосуществуют разные поколения, каждому из которых свойственно свое историческое время. Мне кажется, что в стихотворениях Кривулина заложен именно этот принцип многослойности, или многозначности, когда исторический опыт 70-х приходит во взаимодействие с опытом других поколений. Кривулину удается передать в своей поэзии структуру исторического времени в ее многослойности, свойственную современному пониманию истории. И, делая это, он возвращает языку его вертикаль, его историчность, его состояние «диалога».

Другой важный аспект новаторства Кривулина заключается в том, что ему удается передать в своей поэзии современное понимание истории (по Козеллеку) в ее двойственности субъекта и объекта, в одновременном проживании исторической реальности и рефлексии на нее [11]. Во-первых, это, конечно, рефлексия на состоявшуюся историю, так как история в качестве объекта возможна только в языке. Эта рефлексия происходит через призму 70-х, которые являются результатом, итогом событий, приведших к советскому периоду истории.

Но это также рефлексия на непосредственно проживаемую, происходящую историю. Делая основным своим содержанием исторический опыт 70-х, поэзия Кривулина выступает сознательным актом такого рода рефлексии. Тот момент, что эта поэзия пишется не как постскриптум, как подведение итогов и размышление о том, как было в 70-х, а создается синхронно с жизнью 70-х, то есть является непосредственной фиксацией этого опыта, создает ситуацию одновременного проживания этого опыта в поэзии и его рефлексию.

В том, что Кривулин тематизирует двойственное понимание современной истории, а также в том, как он это делает — через поэзию, заключены два важных момента. Во-первых, здесь нужно говорить о категории историчности в поэзии Кривулина, выраженной в осознании процессуальности, то есть постоянной изменяемости исторического опыта, а также связанной с этим рефлексии. Во-вторых, в этом находит свое выражение вся комплексность размышлений Кривулина об основополагающей роли языка в процессе формирования истории.

Поэзия Кривулина 70-х: выход за рамки модернизма

1. «Многослойная метафоричность»

В предыдущей части мы рассмотрели несколько важных стихотворений Кривулина, в которых были наглядно продемонстрированы основные категории его поэтики 70-х. Анализ стихотворений выявил основополагающую важность таких категорий его поэзии, как метафоричность и многозначность.

Многие исследователи творчества Кривулина отмечают многозначность и метафоричность в качестве основных особенностей поэзии Кривулина. Перечислю здесь лишь некоторые высказывания. Так, Бетаки говорит о «сложности образной системы» поэзии Кривулина, сравнивая ее с «метафорой матрешек, одна в другую заключенных»: «Мгновенный образ, видение — мелькнет, не вернется — вот его образная система. Я назвал ее матрешкой, потому что одна метафора как бы замкнута в другой» [Бетаки 1987: 201].

Седакова определяет «многозначность» как «основной принцип словесной работы Кривулина», отмечая при этом, что «кривулинская многозначность филологична»; а также говорит о «вариативном значении» у Кривулина, то есть о семантике как сумме вариантов: «Кривулинское слово — тень, не заостренное, а растворяющееся, теряющее очертание слово», «умышленная блеклость, полуреальность слова» [Седакова 1991: 265] [12].

Шейнкер говорит о законе полисемии, о «законах поэтических превращений» и о «тайной и явной свободе» Кривулина как о »свободе выращивания, обновления и омолаживания смыслов» [Шейнкер 2001: 232]. Саббатини тоже, анализируя поэзию Кривулина, отмечает, что в «новейшей русской поэзии» распространено «полисемическое словоупотребление», поэтому часто «характерными элементами поэтики становятся синкретизм частей речи, амбивалентность слов, зыбкость фразеологических выражений» [Саббатини 2007: 711].

Зубова тоже говорит об «активной полисемии слов» в поэзии Кривулина [Зубова 2001: 246], а также объясняет, как «ослабление синтаксической расчлененности текста», характерное для его стихотворений, рождает эффект множественности. Из-за того что «в стихотворении нет знаков препинания и заглавных букв», «возникают такие фрагменты текста, в которых слово может быть отнесено и к предыдущей, и к последующей части высказывания» [248]. На примере такой множественности в поэзии Кривулина Зубова раскрывает понятие «теснота стихового ряда» Тынянова [13] и объясняет, что «можно признать разные способы актуального членения вариантными для читателя, а можно и воспринять их как единый смысловой комплекс» [248]. В другой статье о Кривулине Зубова использует такие выражения, как «языковая нерасчлененность форм», «смысловая множественность метафоры», «конкуренция синтаксических структур и языковая динамика как предмет изображения в тексте» (речь о «стрекоте письмен насекомых») [Зубова 2010: 138, 163].

Итак, получаем многозначность и метафоричность, или многозначную метафоричность, как главную особенность поэзии Кривулина. Множественность смыслов составляет сущность «свертки исторического опыта» и передается с помощью метафор. Но метафоричность была присуща и другим поэтам, тому же Тютчеву или Мандельштаму, творчество которых так важно для поэтики Кривулина. Так, например, Тынянов отмечает метафоричность как одну из главных черт поэзии Тютчева, обращая внимание, в частности, что у него «Одна метафора, одно сравнение заполняют все стихотворение. (Вернее, все стихотворение является одним сложным образом)» [Тынянов 1977: 43]. Также, согласно Тынянову, Тютчев перенимает от Державина «употребление сложных эпитетов» и усовершенствует «этот прием, не только сливая близкие слова, но соединяя слова, как бы безразличные по отношению друг к другу, логически не связанные, а то и слова, противоречащие друг другу» [48–49].

Если же говорить о Мандельштаме, то роли метафоры в его поэзии посвящают свои исследования такие литературоведы, как М. Гаспаров или Б. Успенский. Гаспаров в статье «Поэт и культура (три поэтики Осипа Мандельштама)» отмечает «сгущенный метафорический язык» его стихотворений и даже говорит о «культе метафорического шифра» его поэзии, особенно проявившегося в последний период творчества и обусловленного биографией: «Мандельштам стал поэтом непечатающимся, он пишет только для себя, ощущает себя наедине с языком, а не с собеседником» [Гаспаров 1995: 358]. Название статьи Б. Успенского «Анатомия метафоры у Мандельштама» тоже говорит само за себя. В ней Успенский обращает внимание, что «поэзия Мандельштама насыщена метафорами — настолько, что метафоры могут составлять как бы фактуру мандельштамовского стиха» [Успенский 2000: 293], а также объясняет, как функционирует прием «обнажения метафоры» в его поэзии [309].

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что метафоричность не является специфическим качеством поэзии Кривулина. Что же отличает метафоричность Кривулина от других поэтов? Мне кажется, это отличие следует искать в наполнении метафор: образы, вызываемые его поэзией, характерны, в первую очередь, для специфики советского времени 70-х, а потом, раскрываясь через содержание этого опыта, начинают взаимодействовать с другими историческими «слоями». Здесь нужно учитывать сделанный ранее вывод о многослойности исторического времени (по Козеллеку), которую удается передать Кривулину в своей поэзии. Это многослойность исторического времени, где каждый слой по-новому раскрывает метафору. Удачно этот принцип передан у В. Бетаки в образе «матрешки», где метафоры сидят одна в другой. Мне кажется, такие качества поэзии Кривулина, как многозначность и метафоричность, можно обозначить как «многослойную метафоричность».

Разберем более подробно, каким образом функционирует «многослойная метафоричность» у Кривулина. Рассуждая о метафоре, необходимо учитывать два аспекта. Во-первых, метафора является выражением внутренней формы слова. Во-вторых, в поэтическом тексте форма неразрывно связана с содержанием, новая форма дает новое содержание.

Что касается первого пункта, то мысли о метафоре как о гарантии первоначальной поэтической связи между внешним знаком и значением, а также о метафоре как о конкретной реализации семантического объема внутренней формы слова изложены у Лахманн [Lachmann 1990: 146–147]. Из объяснения Лахманн становится понятным, почему метафоры так важны в поэзии Кривулина. Они являются защитным средством против прозаичности языка, то есть помогают языку сохранить состояние «диалога». Отсюда следует, что наличие ярко выраженной метафоричности в поэзии Кривулина можно считать первым признаком его принадлежности логоцентризму.

Второй пункт исходит из особого характера связи между формой и содержанием в поэзии (по Лотману), то есть связан с иным пониманием знака, согласно которому «знаки в искусстве имеют не условный, как в языке, а иконический, изобразительный характер», то есть «построены по принципу обусловленной связи между выражением и содержанием» [Лотман 1971: 31]. Иконический характер знака приводит к тому, что один и тот же поэтический текст может «читаться» как по правилам естественного языка, так и по правилам художественного языка, выступать «и как совокупность фраз, и как фраза, и как слово одновременно» [33]. Нас интересует сейчас последний вариант, когда текст представляет собой «целостный знак, и все отдельные знаки общеязыкового текста сведены в нем до уровня элементов знака» [31]. Лотман обращает здесь внимание, что «совпадение границ знака с границами текста» не «снимает проблему синтагматики», что «рассмотренный таким образом текст может распадаться на знаки и соответственно синтагматически организовываться. Но это будет не синтагматика цепочки, а синтагматика иерархии — знаки будут связаны, как куклы-матрешки, вкладываемые одна в другую» [33].

«Синтагматика иерархии» у Лотмана, функционирующая по принципу «матрешки», помогает объяснить смысл выражения Кривулина: «В основе нового поэтического языка лежит принцип свертки исторического опыта в личное слово» [Каломиров 1986: 460]. Итак, текст — это «целостный знак», или единый образ, в котором содержание и форма взаимообусловлены и который обладает способностью разворачиваться, то есть единая метафора раскрывается в своей многозначности. Если рассматривать так понимаемую метафору как эквивалент формулы Кривулина: «свертка исторического опыта в личное слово», то исторический опыт будет представлять собой содержание метафоры, а «свертка» будет являться принципом того, как функционирует метафора в поэзии Кривулина, то есть являться формой проявления метафоры.

Учитывая взаимообусловленность формы и содержания в иконическом знаке, а также то, что иконический знак «кодируется только предшествующим жизненным опытом» [Лотман 1971: 73], становится понятым, что специфика метафоричности у Кривулина должна состоять в том, что основным содержанием его поэзии является опыт его поколения. Этот опыт переживается как состояние полнейшей бесформенности, что может выражаться, например, в образе подполья, пыли, отсутствия воздуха, пустоты, тишины, смерти времени, опьянения вином архаизмов. Однако все перечисленные образы амбивалентны. Размышление о возможностях и сущности поэзии в 70-е годы в СССР проявляется как сомнение в собственных поэтических возможностях и отчаяние, но одновременно — как надежда на преодоление этого состояния и возрождение.

Исторический опыт 70-х приходит во взаимодействие с уже существующими значениями этой метафоры, текст начинает «разворачиваться», метафора предстает в своей многозначности. Эту множественность метафоры я представляю как многослойность исторического опыта, по Козеллеку, согласно которому разные слои исторического опыта одновременно существуют в пространстве опыта. Таким «пространством» становится поэтический текст.

Согласовывая мои размышления о множественной метафоре с идеей логоцентризма, можно также сказать, что в ней воплощается идея одновременной множественности и единства, или идея «полифонического» единства. Метафора становится тем «единством в различии», которое обеспечивает состояние языка как «диалога»; более того, такая метафора представляет в миниатюре аналог понимания языка как «диалога».

2. Амбивалентность смысла и аннигиляция метафор в поэзии Кривулина

Одновременная множественность метафоры, или сосуществование смыслов, часто приводит в стихотворениях Кривулина к амбивалентности смысла. Кривулин в связи с этим эффектом амбивалентности говорит об «аннигиляции метафор» как об уничтожении реальности в тексте, то есть о взаимоуничтожении смыслов и достижении в текстовой реальности состояния абсурда. Для него этот текстовый абсурд является параллелью жизненного абсурда и связан с «опытом игрового Богостроительства» как феноменом жизнестроительства в ленинградской неофициальной поэзии 70-х. Уничтожение текстовой реальности и дублирование этой ситуации в советской исторической реальности можно также толковать как уничтожение советского исторического дискурса в качестве единственно правильного.

Почти в каждом из рассмотренных в работе стихотворений можно привести такой пример. Назову несколько из них. В стихотворении «К человеку подполья» проявление амбивалентности выражается в образе пыли. Пыль — это то, что мешает дышать, способствует состоянию удушья, в том числе и в переносном смысле — творческого удушья. Но пыль — это также книжная пыль, то есть в этом образе передается принадлежность к миру книг и филологии. Амбивалентность передается также в образе «камня», который одновременно является и лестничным камнем, и «словом-камнем», отсылающим к Мандельштаму и Тютчеву.

Амбивалентен также образ «гостей» и образ «подполья»: «гости» — это одновременно и крысы, и люди, представители подпольной культуры, а «подполье» — подвал и неофициальная культура. Прямое и переносное значение «гостей» и «подполья» усиливается специальным синтаксисом, способствующим множественности прочтения. Фразу «Ждет гостей человек из подполья» с точки зрения дробления формальной структуры можно прочитать тремя разными способами, а именно: человек из подполья ждет гостей; человек ждет гостей из подполья; человек из подполья ждет гостей из подполья, то есть и гости, и человек принадлежат подполью.

В стихотворении «Клио» амбивалентность смыслов выражается в образе истории, которая представлена то как объект, то как субъект, то во множественности обличий. В «Вопросе к Тютчев» амбивалентность проявляется в теме «безголосья»: безголосье показано как результат разрушительного влияния советской реальности на личность («как рыба безголос») и одновременно как состояние «счастливой анонимности» в «хоре» поэзии.

В «Вине архаизмов» амбивалентность проявляется прежде всего в метафоре «пью вино архаизмов». Эта метафора содержит в себе выражение «пить вино», которое можно рассматривать в двух различных значениях — как состояние опьянения, отсылаемое к реальному контексту 70-х, и как обряд причастия вином, как принадлежность к божественному. В метафоре «пить вино архаизмов» сохраняются эти два значения, но раскрываются уже в конексте поэзии — это причастность «диалогу» поэзии и одновремено «опьянение» от этой причастности, то есть парализация собственных творческих сил от сравнения себя с «архаизмами». Обобщая, можно сказать, что метафора «пить вино архаизмов» одновременно выражает причастность и опьянение; принадлежность форме (понимаемой как Логос, как «диалог», как структура) и состояние бесформенности.

Кроме того, в «Вине архаизмов» усиливается по сравнению с «Вопросом к Тютчеву» амбивалентность темы «безголосья». Во-первых, сам образ языка является синкретичным, обозначая одновременно и часть тела, и поэтический язык. Во-вторых, тема гибели слова, или языка, развивается в двух противоположных контекстах: как потеря Логоса (крушение гуманизма) и как причастность Логосу. Акт вырывания языка и связанная с ним потеря голоса может пониматься как момент полнейшей бесформенности и одновременно как момент достижения «счастливой анонимности» в результате принадлежности «диалогу» поэзии.

Если рассматривать структуру этого стихотворения, то тему гибели слова можно схематично представить следующим образом. В первой строфе тема гибели слова дается как одновременное развитие противоположных контекстов. Этому способствует амбивалентность образа огня в пределах одной строфы (филологический и антифилологический огонь). Во второй, третьей, четвертой строфе тема гибели слова показана как тема потери Логоса; в пятой и шестой строфе — как причастность Логосу. Более того, именно причастность Логосу способствует окончательной потере формы, то есть потере Логоса; с другой стороны, именно потеря Логоса, то есть полная бесформенность, ведет к состоянию обретения Логоса, или возрождению.

Делая вывод, можно сказать, что в стихотворении «Пью вино архаизмов» наиболее четко удается проследить аннигиляцию метафор как крайнее проявление амбивалентности [14]. Сам Кривулин связывает аннигиляцию метафор с «опытом игрового Богостроительства». Но эту же амбивалентность смысла в стихотворениях можно рассматривать еще на другом уровне: объективно говоря, она приводит к состоянию невозможности выстроить одну, единую «линию» рассказа. Именно это качество невозможности выстраивания одной связной истории, одной нарративной линии является главным отличительным признаком современного искусства от искусства модерна (по теории Данто).

Это не значит, что все поэтические тексты Кривулина полностью соответствуют этой теории, но в большинстве рассмотренных мной текстах эта тенденция налицо. Такое наблюдение дает основание предположить, что поэзия Кривулина «преодолевает» поэзию модернизма, на которую она ориентировалась, и выходит на новый уровень — уровень современной поэзии в терминологическом смысле этого слова.

3. Поэзия 70-х как «переход» от модернизма к современному искусству

Если за ответом касательно принадлежности неофициальной поэзии 70-х, а следовательно и поэзии Кривулина, модернизму или современному искусству обратиться к исследовательской литературе, то обращает на себя внимание сильный разброс во мнениях в этом вопросе, а значит — и в вопросе новизны этой поэзии.

С одной стороны, часто встречаются мнения о принадлежности неофициальной поэзии 70-х периоду модернизма и об ее «вторичном» характере. Так, Б. Иванов, ссылаясь на интервью с Кривулиным в «Митином журнале» (1985), утверждает, что «поэт осмысляет неподцензурную литературу и свое собственное творчество исключительно в контексте модернизма» [Иванов 2011: 348]. А. Житенев в своей статье о поэтике Кривулина тоже отмечает, что среда «неофициальности» кажется вторичной по отношению к «золотистому и тучному модерну» [Житенев 2011а: 16].

С другой стороны, существует достаточно распространенное стремление относить неофициальную поэзию 70-х к постмодернизму. Так, Кулаков отмечает, что «в лирике семидесятников постмодернистское художественное сознание оформилось окончательно» [Кулаков 1999: 113]. Этой же позиции придерживается Берг, рассматривая неофициальную литературу 70–80-х, в том числе и поэзию Кривулина этого периода, в ключе постмодернизма [Берг 2000: 82–179]. Горичева тоже анализирует поэзию Кривулина 70-х в контексте постмодернизма [Горичева 2007: 13].

Скоропанова тоже говорит о времени 70-х как о «периоде становления» постмодернизма в России и «утверждения» его «в качестве литературного направления» [Скоропанова 1999: 71], но относит Кривулина к «третьей волне русского постмодернизма», то есть имеет в виду его творчество конца 80-х — начала 90-х [349; 383–389]. Интересным здесь кажется сравнение с другой работой Скоропановой, где она называет Кривулина представителем уже «второго поколения постмодернистов», а не третьего, причисляя его к так называемому «меланхолическому» постмодернизму, который «появился в середине 80-х гг.» [Скоропанова 2001: 60].

Здесь можно было бы предположить, что понятия «вторичный» модернизм и постмодернизм, несмотря на разность названий, являются выражением одного и того же взгляда на неофициальную поэзию. Но, на мой взгляд, речь идет о разных позициях, которые исходят из разных предпосылок понимания искусства, например понимания «нового» в искусстве. Постмодернизм, при всей своей спорности как понятие, по своей сути однозначно является категорией современного искусства, отличного от модернизма [Danto 2000: 33–34]. В этом отношении понятие «постмодернизм» используется мной в работе как показатель отнесенности к современному искусству, чтобы подчеркнуть, что какой-либо автор (например, Кривулин) или направление неофициальной поэзии 70-х в целом уже не полностью принадлежит модернизму. Я исхожу из тезиса, что о неофициальной поэзии 70-х нужно говорить как о переходном явлении, которому присущи как признаки модернизма, так и постмодернизма.

Двойственный характер неофициальной поэзии 70-х тоже отмечается некоторыми исследователями. У Саббатини это проявляется в том, что он, с одной стороны, вписывает неофициальную поэзию 70-х в рамки модернизма, подчеркивая, что она «вернулась к дореволюционной культуре фольклора и к литературе серебряного века, к символизму, к духовному поиску» [15] [Sabbatini 2011: 339], а также к «пафосу юродства». Юродство представляет собой одну из самых ярких форм проявления девиантности поведения, характерного для поэта-модерниста.

С другой стороны, Саббатини подчеркивает новизну модернизма 70-х, говоря, что неофициальная литература «на основе наследия футуристов и обэриутов разработала… новый способ существования и выражения неоавангардистской парадигмы» [339]; что «в историческом контексте “оттепели” и “застоя”, в социокультурной среде городского “подполья”, на окраинах, во дворах и подвалах Ленинграда» «парадигма “юродства” развивается и выражается новым образом» [338].

Согласно Саббатини, эта новизна состоит в том, что, хотя «по существу театр “идиотизма” продолжает литературную традицию абсурда, народной смеховой культуры и “изгойничества”» [338], «странное поведение нонконформистов было уже связано с религиозными поисками» [341].

Особый интерес с точки зрения двойственного характера неофициальной поэзии 70-х представляет также позиция Савицкого. Он, с одной стороны, рассматривает неофициальную поэзию как явление «неоавангардизма» [Савицкий 2002: 169] [16], или «неомодернизма» [171], и отмечает в ней наличие характерных модернистских практик. Ведущей из них является идея «приватности» [89–103], основанная на аполитичности [90], идее «чистого искусства» [91] и широком распространении псевдонимов в художественной неофициальной среде [97].

«Представление о литературе как приватной практике» также тесно взаимосвязано в неофициальной среде с такими «ключевыми установками», как «герметичность, ориентация на маргинализацию и антипрофессионализм» [103]. Но особое значение приобретает идея «девиантности».

Девиантность, нарушение нормы распространяется практически на все сферы — от самоидентификации неофициальных писателей до стилистических особенностей их текстов. Проявлениями девиантности можно считать не только специфические представления о литературе и ее тематике, а также выбор персонажей, но и наиболее распространенные авторские маски, сюжеты и особенно — риторику нарушения языковых норм [103].

Самыми распространенными масками становятся маски скандалиста, мизантропа, простого обывателя, графомана, алкоголика, дегенерата, сумасшедшего, чудака, неудачника [104–107].

Одновременно с этим Савицкий подчеркивает «странный» характер проявления модернизма в неофициальной ленинградской поэзии: «Есть доля парадокса в том, что неоавангардизм неофициальной литературы сочетается с сохранением и архивизацией авангардистской традиции начала XX века, в то время как авангард по определению несовместим с историческим архивом» [119]. Далее он также говорит, что «неофициальное творчество не есть паразитирование на советской культуре или консервация и архивизация культуры модерна» [126].

Савицкий этим хочет сказать, что «в силу исторических обстоятельств, литераторы, принадлежащие [неофициальному] сообществу, зачастую подвергаются опасности стать пленниками механической риторики критицизма и установки на сохранение прерванной культурной традиции» [125–126], но что нельзя сводить неофициальную культуру «к функции от официоза» или от модерна [126], отрицая тем самым ее самостоятельный характер как литературного явления.

Савицкий предполагает «существование некоего общего смысла, стоящего за практикой неофициальности», наличие «стержневой идеи, определяющей содержание неофициального проекта и объединяющей разрозненных авторов в культурное сообщество» [26]. Согласно Савицкому, который в этом отношении следует за Кривулиным, таким «смысловым “стержнем” сообщества является спиритуальность»: «она формируется на пересечении религиозного мировоззрения, его преломления в литературе и авангардной традиции, которую воспроизводят и вместе с тем пытаются преодолеть неофициальные литераторы» [126].

Мне кажется, что позиции Саббатини и Савицкого наиболее четко улавливают переходное состояние неофициальной поэзии 70-х от модернизма к современному искусству. Эта «промежуточность», или двойственность, позиции неофициальной поэзии хорошо прослеживается на примере поэзии Кривулина.

С одной стороны, он по своему внутреннему ощущению еще принадлежит модернизму. Девиантность поведения прослеживается в поэзии Кривулина, например в авторской маске богемного алкоголика («Пью вино архаизмов») или сумасшедшего («Кассандра») [17]. Проявление антипрофессионализма и маргинализации, а следовательно, и модернистской идеи приватности можно увидеть в строках: «в подвалы бредем и аптеки», «горю от стыда над страницей», «нечем видеть ее» (о «готике» творчества). Но самым ярким проявлением модернизма нужно считать признание Кривулина в следовании идее жизнетворчества.

С другой стороны, такие «сигналы», как указание на новый поэтический язык в неофициальной поэзии, метафоры «преодоления» и «отталкивания», выражение «мы вышли из символизма» и др., указывают на рефлексию по поводу выхода за рамки модернизма. Сам характер нового в поэтике Кривулина отличается от модернистов.

Чтобы сравнить характер нового у модернистов и у Кривулина, можно обратиться к М. Денне, которая дает следующее определение понятию «модерн»:

«Термин “Модерн” (modernité) используется для обозначения какого-либо течения, находящегося в отрыве, вне исторического процесса, в то время как само течение не возникло бы вне рамок данного исторического процесса. “Современное”, или “Модерн”, значит сконцентрированный на себе, продуцирующий свои собственные парадигмы и правила функционирования, отвергающий старое, чтобы создать новое. Между тем феномен “Модерна” — продукт исторического процесса, от которого он стремится отмежеваться» [Dennes 2010: 193].

Кривулин, с одной стороны, со своим утверждением нового поэтического языка в неофициальной поэзии вписывается в традицию модернизма (эмфаза нового), но, с другой стороны, он не пытается «отмежеваться» от предыдущего исторического опыта, а, наоборот, делает категорию истории основополагающим началом поэзии 70-х.

Кривулин не просто отвергает «старое» и утверждает «новое», а утверждает «новое» через нахождение и преодоление «старого», путем отталкивания от него. Поиск собственной позиции идет через постоянное размышление о нахождении и преодолении «исторической точки». Здесь нужно говорить о саморефлексии поэзии Кривулина. Рефлексия своей поэтической позиции переходит у него в подвержение сомнению собственного статуса творчества. Установку на маргинализацию и антипрофессионализм в приведенных только что примерах из поэзии Кривулина я бы рассматривала именно в этом ключе, а не как показатель принадлежности модернизму (по Савицкому).

Кривулин историзирует свою собственную позицию в искусстве, и эмфазу нового в его поэтике нужно рассматривать именно в этом контексте. Опыт собственного поколения 70-х становится основным содержанием его поэзии и исходным пунктом его поэтической саморефлексии. Ярче всего эта саморефлексия проявляется в понятии «свертки исторического опыта в личное слово», так как в «свертке» содержится как опыт предыдущей поэзии, так и опыт собственного поэтического поколения, дающий во взаимодействии с другими «опытами»-контекстами «поэтическое приращение смысла».

Свойство саморефлексии выделяется в качестве основополагающего признака современного искусства и выражается в том, что искусство подвергает сомнению свой собственный статус, или, другими словами, в том, что все может быть искусством [Danto 2000: 36] [18]. Если в искусстве модерна существовали четко обозначенные правила, закрепляемые с помощью манифестов [53–54], что может называться искусством, а что нет, то отсутствие единого нарративного направления в современном искусстве [63] приводит к тому, что не существует более четко установленной границы между произведением искусства и не являющимся таковым, между действительностью и искусством [62]. Только через вопрос «Почему я искусство?» [36], то есть только через саморефлексию, современное искусство определяется как искусство. Здесь стоит еще раз напомнить, что в дискурсе Данто выражение «после конца искусства» обозначает не что иное, как «после возникновения философской саморефлексии» [36].

Весь диапазон мнений в исследовательской литературе касательно принадлежности неофициальной поэзии модернизму или постмодернизму заставляет задуматься как минимум об одном: к утверждению Кривулина о выработке нового поэтического языка в неофициальной ленинградской поэзии 70-х следует отнестись с должной серьезностью; необходимо проверить основание для такого утверждения. Именно поиск этого основания и был глубинной задачей этой работы. Я попыталась обосновать новизну поэзии Кривулина на двух различных уровнях: на уровне его логоцентристского концепта и на уровне объективного «преодоления» модернизма с помощью теории Данто.

Мой тезис заключается в том, что «внутренняя» принадлежность Кривулина модернизму и идее логоцентризма одновременно рождает в его поэзии что-то качественно новое, до определенного момента не осознаваемое как таковое и нашедшее себя в более поздней рефлексии о себе как «семидесятнике».

Для самого Кривулина «многослойная метафоричность» его поэзии является развитием идеи «диалога», то есть коренится в логоцентристской русской традиции. Но новизна логоцентристского концепта Кривулина состоит в том, что он связывает эту метафоричность с категорией истории, с историческим опытом собственного поколения. На объективном уровне многослойная метафоричность приводит к тому, что поэзия Кривулина обнаруживает в себе признаки современного искусства, такие как отсутствие единой нарративной линии, саморефлексия и др., то есть к тому, что можно говорить о «преодолении» модернизма.

Чтобы лучше объяснить этот эффект, можно снова обратиться к Данто, который говорит, что переход от модернизма к современному искусству происходил исподволь и что для тех, кто находился внутри этого процесса, происходящее изменение было не очевидно, они продолжали считать себя модернистами [31]. Здесь напрашивается интересное сравнение с Кривулиным, когда он тоже говорит о неосознанном переходе к новому поэтическому языку в неофициальной поэзии: «За последние 20 лет в неподцензурной поэзии произошла революция поэтического языка, оставшаяся незамеченной и неосознанной не только публикой, но и самими поэтами. Тихая, тайная революция» [Каломиров 1986: 460].

Мне кажется, что в случае с Кривулиным было именно так. Теоретическое обоснование своей поэзии 70-х, связанное с рефлексией по «преодолению» модернистской парадигмы и имеющее обобщающий характер для ленинградской неофициальной поэзии этого периода в целом, происходит у Кривулина post factum. В этом отношении самым ранним мной зафиксированным текстом можно считать его эссе 1977 года «Полдня длиной в 11 строк» [Кривулин 2011], а особенно важной с точки зрения специфики явления неофициальной поэзии является статья 1979 года «Двадцать лет новейшей русской поэзии» [Каломиров 1986]. В начале же 70-х Кривулин и так называемые «семидесятники» существуют в модернистской парадигме, о чем наглядно свидетельствуют описанные Савицким модернистские признаки ленинградской неофициальной культуры, и пишут стихи. Но в этих стихах интуитивно находит свое выражение то, что спустя девять лет будет утверждаться Кривулиным как новизна поэзии 70-х. Я хочу сказать, что категории кривулинской поэтики 70-х, появившись позже, представляют собой рефлексию на его собственную поэзию в свете тенденций современного искусства.

4. Поэтика Кривулина 70-х как «авторская поэтика»

Говоря о поэтике Кривулина 70-х, надо обратить внимание на одно важное наблюдение: он обращается в своей поэтике к тем же центральным проблемам, которые встали перед литературоведением после дискуссии о «смерти автора», начатой Бартом и Фуко в 1967–69 годах [19]. За недостаточностью места приведу только основные положения из Барта. Он исходит из того, что современная культура тиранически ограничивает литературу автором, его личностью, его историей, его вкусом, его страстями; что объяснение произведения всегда ищется у его создателя [Barthes 2000: 186]. Освобождение от такого взгляда в литературе нужно искать, согласно Барту, в «письме» (écriture), то есть в понимании литературного произведения как текста. Письмо является неопределенным, негомогенным, нефиксированным местом, куда убегает наш субъект; местом, в котором начинает растворяться любая идентичность; в процессе этого растворения любой голос теряет свое начало, автор умирает, начинается текст [185]. Барт подчеркивает, что на место того, кто до сих пор считался собственником языка (то есть автора), надо поставить сам язык; что это язык, кто говорит, а не автор; что необходимо подавить автора в пользу письма, или текста [187].

Говоря о «смерти автора», Барт выступает против фиксирования смысла в языке. Место автора занимает «пишущий», единственная власть которого состоит в том, чтобы смешивать уже существующие тексты и сталкивать их друг с другом, без опоры на какой-либо один из них [190]. Для Барта отказываться от фиксирования смысла означает в конечном счете отклонять Бога и его гипостазы (разум, науку, закон) [191]. Он отмечает, что, как только тексту «приписывается» автор, текст ограничивается, снабжается окончательным значением, письмо приостанавливается [191].

Такое понимание категории автора является выступлением против автора-пророка. Для Барта текст состоит не из ряда слов, которые раскрывают единственный, в своем роде теологический смысл, а из многомерного пространства, в котором объединяются и борются различные виды письма (écritures), из которых ни одно не является оригинальным [190]. Эти разнообразные тексты, или écritures, происходят из различных культур, вступают друг с другом в диалог, пародируют друг друга и подвергают сомнению. Существует место, в котором все это многообразие встречается. Это место не автор (как было принято считать до сих пор), а читатель. Читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии. Это только кто-то, кто в едином поле объединяет все следы, из которых составляется написанное [192].

Возвращаясь к Кривулину, надо сказать, что он тематизирует новое понимание категории автора. Учение об авторе становится центрообразующим элементом его поэтики 70-х. В определенной степени эквивалентом «смерти автора» у Кривулина можно считать совокупность идей «счастливой анонимности» [Кривулин 1995: 226], потери голоса автора [Кривулин 1998: 7] и понимания текста как «без(вне?над?)личного» начала [Каломиров 1986: 463].

Кривулин отвергает идею индивидуального автора и идею гениальности. Язык рассматривается им не как средство для возвеличивания себя как поэта, а как единственно возможная цель. Смысл авторства в поэзии состоит для него не в том, чтобы выразить себя как поэта, а в том, чтобы помочь выразиться языку, быть тем, через что язык получает способность звучать. Смысл авторства — это идея синтезирования нового из старого, а не создания чего-то принципиально нового. Такое понимание идеи автора предполагает иной характер «нового», нежели в модернизме, и указывает на то, что Кривулин в своей поэтике 70-х преодолевает модернизм и оказывается вписанным в дискуссию об авторе, которую начинают Барт и Фуко и которая будет определять дискурс постмодернизма.