Владимир Кантор

Чернышевский. Perpetuum mobile и размышления о «бесконечном усовершенствовании» христианства

Апология Чернышевского: кто хочет слышать — слышит?

3 948

3 948

© Оригинальное изображение: Thilo Hilberer

Почему же отец изменил свое решение отправить сына в духовную академию, переориентировав Николеньку на поступление в университет? 18 ноября 1843 года Гавриил Иванович «был уволен от присутствования в саратовской духовной консистории за неправильную записку незаконнорожденного сына майора Протопопова, Якова, родившегося через месяц после брака; при сем увольнении представлено ему от епархиального архиерея занимать при церковном богослужении то же место, какое он занимал, будучи членом консистории» [1]. Необходимо пояснить, что речь тут о том, что сын майора Яков был записан как незаконнорожденный, в то время как за месяц до его рождения родители обвенчались, но тайно, о чем протоиерей Чернышевский, разумеется, не знал. Интригу против протоиерея провел некто Рыжкин, который спустя несколько лет признался в этом и просил прощения у Гавриила Ивановича. Другие же члены консистории поддержали Рыжкина, поскольку протоиерей Чернышевский мешал им брать взятки. Все это понимали, но делу был дан ход и несправедливость восторжествовала. Как сам протоиерей писал родственникам, епископ Иаков плакал, зная его невинность. 15 июля 1850 года указом Синода дело увольнения Г.И. Чернышевского из Консистории в 1843 году «велено не считать препятствующим на будущее время к награждению знаками отличия» [2]. Тем не менее, беспомощность священника в государственной структуре здесь проявилась с очевидностью. И для отца Николая Гавриловича, человека, выполнявшего с рвением все свои обязанности, стало ясно, что на этой стезе его гениальный сын не сможет достигнуть независимого положения.

Когда стало известно, что Николенька собирается в университет, семинарское начальство было удивлено и, похоже, даже немного огорчено и разочаровано. Сохранился такой диалог инспектора семинарии с матерью НГЧ:

«Инспектор семинарии Тихон, встретивши Евгению Егоровну у кого-то в гостях, спросил ее:

— Что вы вздумали взять вашего сына из семинарии? Разве вы не расположены к духовному званию?

На это мать Николая Гавриловича ответила ему:

— Сами знаете, как унижено духовное сословие: мы с мужем и порешили отдать его в университет.

— Напрасно вы лишаете духовенство такого светила, — сказал ей инспектор» [3].

Мать благословила сына иконой, созданной безвестным саратовским художником XIX века по картине Рембрандта «Жертвоприношение Авраамом сына Исаака». В XIX веке в России были распространены гравюры с этой картины, служившие иконописцу образцом. Икона принадлежала матери Н.Г. Чернышевского. На оборотной стороне доски надпись, сделанная рукой Е.Е. Чернышевской: «Отче Аврааме, благослови в далекой стране детей наших, умоли Господа дать им всякую помощь и избавить от всех зол, напастей и болезней. 1848 года ноября 24».

Увы, почти все в жизни Чернышевского — символ на символе.

18 мая 1846 года будущий студент отправился с матерью в столицу. Поездка из Саратова в Петербург была по тем временам целым путешествием, поэтому мать и не отпустила его одного. Ехали, разумеется, не на почтовых (это было дорого и не по карману протоиерею), а «на долгих». Упоминание такого пути «на своих» есть в «Онегине», когда Татьяну везут в Москву на ярмарку невест. Татьяна ехала семь суток. Евгения Егоровна с сыном ехали больше тридцати суток и прибыли в Петербург 19 июня. С дороги он писал отцу, но в основном свои религиозные впечатления. Приведу отрывок из письма (Воронеж, 1 июня 1846 года): «Монастырь св. Митрофана очень широк, но… вообще втрое менее нового собора; к тому же стеснен столпами. <…> И до того тесно, что негде занести руку перекреститься. <…> Иконостас мне понравился. <…> Вообще собор должен бы быть несравненно великолепнее. Даже самая рака, в которой покоятся мощи, не слишком богата» (Чернышевский, XIV, 14). В Петербурге книжного провинциального подростка поразило прежде всего количество книжных магазинов: «Кажется, в каждом доме по книжному магазину; серьезно: я не проходил и 3-й доли его, а видел, по крайней мере, 20 или 30. <…> Жить здесь и особенно учиться превосходно; только надобно немного осмотреться. Я до смерти рад и не знаю, как и сказать, как Вам благодарен, милый папенька, что я здесь» (Чернышевский, XIV, 19).

Прошение о вступлении в университет он подал по просьбе матери 12 июля, в день своего рождения. С 2 по 13 августа он сдавал экзамены, 14 августа узнал, что зачислен (официально о зачислении было объявлено 20 августа): по баллам у него был лучший результат среди поступавших на отделение общей словесности. 21 августа мать с сопровождавшей их юной девушкой, квартировавшей у Чернышевских, двинулась в обратный путь в Саратов. А Николай Гаврилович начал осматриваться. Он поселился на одной квартире со своим знакомым по саратовской семинарии Александром Федоровичем Раевым. По воспоминаниям Раева, «лекции в университете Чернышевский посещал неукоснительно, строго соблюдал посты, ходил в церковь, настольною книгою его была Библия. Так было во время пребывания Н.Г. Чернышевского в первом курсе университета, когда мы жили вместе. Близкими ему сделались в первом курсе университета скромнейший студент Корелкин и вольноопределяющийся Михаил Ларионович Михайлов» [4]. Михайлов уже в конце 50-х становится радикальным публицистом, переводчиком, при этом осуществив принципы любви, изложенные в романе НГЧ, став третьим в браке Шелгуновых. Интересно, что первый год Чернышевский не ведет дневника, дневник он начинает с 1848 года, когда период оглядывания закончился и начался период самоопределения.

Это был, пожалуй, самый его сложный год.

Не хлебом единым

Первое, о чем надо сказать, это его «изобретение», его важнейшая работа, которая и была причиной его высокого понимания себя, когда он думал о себе как избраннике, «о том, что я сосуд Божий» (Чернышевский, I, 34).

Конечно же, попытка построить вечный двигатель есть показатель как некоего безумия, так и очевидного провинциализма. Но судьба отца повернула его ум на решение практических задач во имя всеобщего христианского просветления. В этом мы можем увидеть, если захотим, элементы безумия при всем рационализме расчетов. Скорее всего, он не знал о запрете Французской академии присылать ей проекты perpetuum mobile, но если б и знал, у него была невероятная вера в собственные силы, которые умножались от ощущения, что работает он не для себя, не для своей славы, а чтобы преобразовать жизнь человечества. Он пишет в дневнике за 7 марта 1849 года: «Но нет, это не оттого, потому что ведь почти так же занимает меня мало и мое perpetuum mobile, моя машина, которая должна переворотить свет и поставить меня самого величайшим из благодетелей человека в материальном отношении — отношении, о котором теперь более всего нужно человеку заботиться. После, когда физические нужды не будут обеспокоивать его, когда относительно нужд начнется для него жизнь как бы в раю (другое дело болезнь и смерть — те еще верно останутся, хотя слабее, чем теперь), когда снимется проклятие: “в поте лица твоего снеси хлеб твой”, тогда человечество решит первую задачу — устранение препятствий к занятию настоящего своею задачею, нравственною и умственною, тогда перейдет оно к следующим задачам. Я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания» (Чернышевский, I, 253). Это попытка поддержать евангельское возражение Ветхому Завету: там «в поте лица своего ешь хлеб свой», здесь у Христа: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4). Избавить человека от забот о хлебе насущном — вот его задача.

На протяжении следующих двух лет он не раз записывает в свой дневник о работе над машиной, даже запечатывает чертежи с пояснениями красными чернилами в особый конверт, ибо ждет от машины «уничтожение пролетариатства и вообще всякой материальной нужды» (Чернышевский, I, 297). Напомню, что сто лет назад в алтайской глухомани гениальный Иван Ползунов изобрел паровую машину, над которым все смеялись. Машина заработала после его смерти, но вскоре сгорела. И место это прозвали «ползуновым пепелищем». Зато такая же машина англичанина Уатта совершила промышленную революцию.

Вообще русская провинция была склонна к сумасшедшим идеям: кроме Ползунова можно вспомнить и Кулибина, и Циолковского и т.д. В этом контексте и надо рассматривать сумасшедшие попытки Чернышевского. Но в январе 1853 года он сам приходит к выводу о том, что задачу он решить не может (очевидное преодоление суперидеи о спасении человечества), и он решает «уничтожить все следы своих глупостей, поэтому изорвал письмо в Академию наук, ту рукопись, которую некогда представлял Ленцу и которая все хранилась у меня, наконец, все чертежи и расчеты, относящиеся к моим последним похождениям у Николая Ивановича» (Чернышевский, I, 407–408).

Именно размышления над своей машиной, которая должна была избавить человечество от материальной нужды и направить его «в поле нравственности и познания», дали ему точку отсчета в критике французских республиканцев, требовавших свободы и Конституции, и он в сентябре 1848 года пишет в дневнике: «Эх, господа, господа, вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика, да власть у вас — не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться мужчины — трупами или отчаянными, а женщины — продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода — и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором 9/10 народа — рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого. <…> Если когда я был убежден в справедливости чьего дела, так это Ледрю Роллена и Луи Блана. Великие люди! Особенно я люблю Луи Блана, это человек духа, это великий человек!» (Чернышевский, I, 110). Любопытно, что в своих «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский говорит примерно то же. Конечно, писал он, свобода хороша, но дает ли ваша свобода каждому по миллиону? А раз нет, то тот, у кого миллион, будет угнетать того, у кого этого миллиона нет. Вообще, о соотношении идей Чернышевского и Достоевского написано много, но скорее с целью развести их, чем заметить близость. К этой теме я неминуемо еще вернусь.

Сам НГЧ не жил ради хлеба.

По воспоминаниям А. Панаевой, хорошо знавшей круг журнала «Современник», а потому отмечавшей и бытовые детали, «однажды Добролюбов, по поводу моего замечания о необыкновенной умеренности Чернышевского в обыденной жизни, сказал мне: “Чернышевский свободен от всяких прихотей в жизни, не так, как мы все, их рабы; но, главное, он и не замечает, как выработал в себе эту свободу…”

Обыкновенные люди, способные закалить себя от всяких материальных удобств, требуют, чтобы и другие также отреклись от них, но Чернышевскому и в голову не приходило удивляться, что другие люди до излишества неумеренны в своих прихотях» [5].

Как и положено святому — отдавал последнее. После Вилюйска, как известно, он очень болел: «Причину болезни он объяснял желудочными недомоганиями и неисправностями, а эти последние явились следствием его питания в Сибири. Питался он там исключительно кашей (ел он ее, кстати, прямо из горшка, чему свидетельствует сохранившаяся серебряная столовая ложка, почти четверть которой сточилась от ежедневного трения о глиняные стенки горшка в продолжении почти двадцати лет). Бывало у него и молоко, которое, по его словам, было ему прямо необходимо, как лекарство, но часто и его он отдавал какой-нибудь бедной женщине для кормления ее голодного ребенка, а сам оставался на каше и черном хлебе» [6].

Годы европейских потрясений

В эти годы идейная и политическая жизнь бурлила чрезвычайно: революции в Париже, в Венгрии, появление в русском интеллектуальном пространстве французских социалистов-утопистов, Оуэна и для философических умов явление Фейербаха, попытавшегося выйти за пределы гегелевской диалектики и давшего новое прочтение христианства в своей «Сущности христианства». 1848 год стал годом серьезным, событийным и для Западной Европы, и для России. Если говорить о внутренних делах, то в этот год скончался Белинский, на его тексты был наложен запрет, остался в эмиграции Герцен, в России началось так называемое «мрачное семилетие». Как угрюмо шутили русские писатели, запрещался разговор в вольном духе даже на кухне. Так русское самодержавие реагировало на европейские революции 1848 года. Профессор Никитенко, именуя николаевскую Россию Сандвичевыми островами (т.е. островами каннибалов), писал в своем дневнике в апреле этого года: «События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах. Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться.

Но образование это и мысль, искавшая в нем опоры, оказались еще столь шаткими, что не вынесли первого же дуновения на них варварства. И те, которые уже склонялись к тому, чтобы считать мысль в числе человеческих достоинств и потребностей, теперь опять обратились к бессмыслию и к вере, что одно только то хорошо, что приказано. Произвол, облеченный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне» [7]. Это было государственное безумие, казавшееся большинству народа нормой. То самое безумие, прикидывавшееся обыденной жизнью, которое сопровождало Чернышевского всю жизнь. На втором курсе надо было определяться с собственной научной работой. И Чернышевский пытается работать сразу у двух профессоров — Никитенко и Срезневского.

Очевидно, несколько слов надо сказать об обоих профессорах. Как вспоминал А.Н. Пыпин, шедший по стопам старшего кузена, «время проходило в разговоре и главное — в рассказах Н.Г. о петербургском университете, где он только кончил курс и куда я должен был вступать. Само собой разумеется, что это было для меня чрезвычайно интересно: я имел вперед характеристики профессоров, которых мне предстояло слушать, описание существующих университетских обычаев и т.п. Н.Г. владел уже тогда большой начитанностью и, кроме того, огромной памятью. Из профессоров он особенно высоко ставил Срезневского, и под влиянием его оживленных тогда лекций, которых и я вскоре стал слушателем, у Н.Г. был значительный интерес к тому, что называлось тогда “славянскими наречиями”» [8]. Добавлю несколько строк к словам младшего кузена. Чернышевский под руководством Срезневского проделал огромную работу по составлению словаря к Ипатьевской летописи. Он даже думал, что нашел свою стезю. Но академическая наука — дело долгое, его работа была опубликована несколько лет спустя, когда он уже писал в журналах.

Измаил Иванович Срезневский

Журнал «Нива», № 09, 1880. Гравюра К. Вейермана с фотографии

Профессор Измаил Иванович Срезневский (1812–1880), учившийся в Харькове, преподававший в Петербургском университете, в 1851 году ставший академиком, был крупнейшим русским славистом, искавшим языковые корни славянских языков, но скептически относившимся к национализму славянских народов, много сил отдавшим изучению древнерусских христианских и языческих текстов. Это был период проснувшегося интереса к сравнительному изучению русского и старославянского языков. Срезневский к этому добавил тему сравнения всех славянских наречий внутри Российской империи и в 1849 году выпустил книгу «Мысли об истории русского языка», в которой утверждал, что давние, но не исконные черты отделяют одно наречие от другого (северное и южное) — великорусское и малорусское; не столь уже давние черты разрознили на севере наречия восточное — собственно великорусское и западное — белорусское, а на юге наречие восточное — собственно малорусское и западное — русинское, карпатское; еще новее черты отличия говоров местных, на которые разделилось каждое из наречий русских. Конечно, писал он, все эти наречия и говоры остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия и нимало не нарушают своим несходством единства русского языка и народа. Неслучайно его ученик Чернышевский посмеивался над попытками изобразить белорусский или малорусский языки как языковую основу древнерусской культуры и не видел смысла, как и его профессор, в федерации славянских народов. Помимо славянофилов эту идею исповедовали и радикалы — Бакунин и Герцен. Но у Чернышевского была хорошая прививка. Впоследствии близкие ему идеи выскажет К.Н. Леонтьев. В начале 1850-х годов Срезневский задумал свой древнерусский словарь; с этих пор он поручает своим ученикам составление словарей к отдельным памятникам (словари Чернышевского, Пыпина, Корелкина, Лавровского к разным летописям). Чернышевский составлял словарь к Ипатьевской летописи. Труд кропотливый, не требовавший широких обобщений, к которым был склонен молодой студент. Но тема вхождения России в христианскую цивилизацию была ему близка, и с заданием он справился. Работа («Опыт словаря к Ипатьевской летописи») была начата Чернышевским в 1848 году под руководством профессора И.И. Срезневского; опубликована в 1853 году в «Прибавлениях» ко 2-му тому «Известий Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности».

У Никитенко Чернышевский позже написал свою знаменитую диссертацию, пока же писал на темы, предложенные профессором. Но они были по литературе, что Чернышевского интересовало несравненно больше, к тому же Никитенко разрешал широкие обобщения.

Александр Васильевич Никитенко (1804–1877)

Худ. И.Н. Крамской

Он был из крепостных графа Шереметьева. И вот крепостной мальчик из-под Воронежа кончает школу, пишет письма в Петербург с просьбой помочь ему выйти из крепости, чтобы он мог учиться дальше. Поэт Рылеев поднимает шум и благодаря взволновавшемуся общественному мнению, помощи поэта В.А. Жуковского 20-летний юноша получает свободу. А барин его был не кто-нибудь, а весьма известный меценат граф Шереметьев. Далее — общение с декабристами, А.С. Пушкиным, Ф.И. Тютчевым, В.П. Боткиным, А.К Толстым, который всегда приглашал его слушать свои новые произведения, работа цензором, где именно ему принадлежит честь спасения «Мертвых душ», зарубленных московской цензурой, такое же спасение и «Антона-Горемыки» Д.В. Григоровича, совместное правление вместе с Н.А. Некрасовым и И.И. Панаевым на раннем этапе журналом «Современник», руководство диссертацией Н.Г. Чернышевского, дружба с Гончаровым, общение с Александром II, с М.Н. Катковым, с самыми высшими кругами петербургского чиновничества, профессорство в Санкт-Петербургском университете. Не забудем и того, что при всех своих прогрессистских симпатиях бывший крепостной мальчик кончил жизнь академиком и тайным советником. Конечно, несмотря на свою осторожность [9], Никитенко в значительной степени был близок Чернышевскому. Достаточно процитировать его кредо, которому он не изменял всю жизнь: «Я хотел содействовать утверждению между нами владычества разума, законности и уважения к нравственному достоинству человека, полагая, что от этого может произойти добро для общества. Но общество на Сандвичевых островах еще не выработалось для этих начал: они слишком для него отвлеченны; оно не имеет вкуса к нравственным началам; вкус его направлен к грубым и пошлым интересам. В нем нет никакой внутренней самостоятельности: оно движется единственно внешнею побудительною силой; где же тут место разуму, законности?..» [10] И разум, и законность — слова, внятные молодому саратовцу.

Студент Чернышевский в эти годы не раз клянется в своих дневниках в любви к Западной Европе. В 1848 году он находил в себе «уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи, мы дети; наша история развивалась из других начал, у нас борьбы классов еще не было или только начинается; и их политические понятия не приложимы к нашему царству» (Чернышевский, I, 66). Никитенко тоже был откровенный западник, западник-либерал, пытавшийся спасать русскую литературу от властного произвола. Конечно, он не ожидал в этом деле поддержки от Церкви, поскольку христианство воспринимал только церковно. В отличие от своего профессора Чернышевский близких ему по духу социальных мыслителей воспринимал в христианском контексте: «Законопреступно все высказать, всякое сильное убеждение, всякую новую, т.е. новую только для господ, которые не хотят видеть ее во всей истории, мысль. “На эшафот! На эшафот! туда его — он говорит, что он Сын Божий! По закону нашему должен есть умрети!” Да, великую истину говорят Ледрю Роллен и Луи Блан — не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех! О, боже, дай победу истине! Да победит она» (Чернышевский, I, 111). Любовь своего студента к Западу заметил и вполне православный ученый, профессор Срезневский, и осторожно попытался его охладить. Предложив ему давать уроки русского языка французам из посольства, он сказал: «Это было бы хорошо и в том отношении, что вы ближе узнали бы западную образованность: вы в душе русский, но увлечены Западом — до невозможности. Так вот вы бы и узнали его: боже мой, какая разница между этими людьми и между нашими молодыми людьми, состоящими при посольствах! Я знавал их в трех посольствах, что это за люди! полные знаний, образованности, энергии; а здесь решительно противоположное: один из них, Lallemand, выдает себя еще за филолога, а не знает греческой азбуки, т.е. вида их букв, — что за образование после этого?» (Чернышевский, I, 320). Вместе с тем весьма важно то, что думал Никитенко о православии, он замечал: «Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и уверяющий, что Россия столь благословенна Богом, что проживет одним православием, без науки и искусства» [11]. Это волновало и Чернышевского: ему, сыну протоиерея, было очень важно знать, как совместить православие с западной наукой и искусством.

Православие как проблема русских мальчиков

Это была проблема для русской церкви, начиная с конца 30-х годов, — актуализация православия, которое, по общему мнению, давно не работало. Об омертвении русской церкви писали многие, об этом думал Гоголь, был в этом уверен Белинский. Уже много позже старец Зосима в великом романе Достоевского отправлял Алешу в мир, тем самым, как его упрекал, скажем, Лев Тихомиров, совершая католический жест. Именно об этом, о действенности православия в мире, думал и сын саратовского протоиерея, пытаясь придать энергию старым религиозным текстам.

Его мысль все время находится в кругу христианских вопросов, которые он всеми силами хочет защитить, и он ищет в современной мысли новые ходы, позволяющие это сделать. 24 сентября 1848 года он записывает в дневнике: «Напишу что-нибудь о моих религиозных убеждениях. Я должен сказать, что я, в сущности, решительно христианин, если под этим должно понимать верование в божественное достоинство Иисуса Христа, т.е. как это веруют православные в то, что он был Бог и пострадал, и воскрес, и творил чудеса, вообще, во все это я верю. Но с этим соединяется, что понятие христианства должно со временем усовершенствоваться, и поэтому я нисколько не отвергаю неологов и рационалистов и проч., и, напр., P. Leroux и проч., только мне кажется, что они сражаются только против настоящего понятия христианства, а не против христианства, которое устоит и которое даже развивают они, как развивали философию все философы, и Паскаль, и все; что они восстают против несовременного понятия христианства, против того, что церковь и ее отношения к обществу не так устроены, как требуют того отношения современные и современные нужды, и что христианство только может приобрести от их усилий, хотя, может быть (я этого не могу сказать, верно ли, потому что сам не читал их, а обвинениям, что они враги христианства вообще, я не верю нисколько, как, напр., и обвинениям против Прудона и тем более Луи Блана), они и смешивают временную, устарелую форму с сущностью. Мне кажется, что главная мысль христианства есть любовь, и что эта идея вечная, и что теперь далеко еще не вполне поняли и развили и приложили ее в теории даже к частным наукам и вопросам, а не то, что в практике, — в практике, конечно, усовершенствование в этом, как и [во] всех отношениях, бесконечно, а через это бесконечное усовершенствование и в теории, потому что теория, совершенствуясь, совершенствует практику, и наоборот» (Чернышевский, I, 132).

В этом году, среди прочих знакомств, он заводит приятельские отношения с петрашевцем Александром Ханыковым, от которого он слышит едва ли не впервые рассуждения о возможном революционном потрясении в России. Это рассуждение его пугает, хотя, видимо, западает в душу. В дневнике запись от 11 декабря 1848 года: «После к Ханыкову, с которым более всего говорили о возможности и близости у нас революции, и он здесь показался мне умнее меня, показавши мне множество элементов возмущения, напр., раскольники, общинное устройство у удельных крестьян, недовольство большей части служащего класса и проч., так что в самом деле многого я не замечал или, может быть, не хотел заметить, потому что смотрел с другой точки. Итак, по его словам, эта вещь, конечно, возможна и которой, может быть, недолго дожидаться. Это меня несколько беспокоило, что, как говорит Гумбольдт о землетрясениях, этот твердый неподвижный Boden, на котором стоял и в непоколебимость которого верил, вдруг, видим мы, волнуется, как вода» (Чернышевский, I, 196). Разумеется, рассуждения Ханыкова не более чем слепок с французских событий, попытка найти и в России взрывчатое вещество, слои населения, которые готовы восстать. Русские мальчики эти взрывчатые элементы искали везде. Уже в следующем году русский радикальный мыслитель Михаил Бакунин (тоже русский мальчик, пользуясь словоупотреблением Достоевского, правда, постаревший — 35 лет), объявивший Сатану самым творческим явлением в человеческой истории, волею судеб оказался руководителем майского восстания 1849 года в Дрездене, где проявил себя незабываемым образом.

Михаил Александрович Бакунин

Судя по мемуарам его друга Герцена, Бакунин как бывший артиллерийский офицер учил военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов, советуя им при этом «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо «поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые zu klassisch gebildet, чтобы осмелиться стрелять по Рафаэлю» [12]. И взорвать ратушу, где заседал революционный совет, угрожая совету пистолетом. Но, как не без сарказма замечал Герцен, немецкие мещане испугались. Итак, Мадонна должна была послужить прикрытием демонического насилия. В своей «Исповеди», обращенной к русскому императору Николаю I [13], Бакунин, оправдываясь, рассказывал: «Я пожаров не приказывал, но не позволял также, чтобы под предлогом угашения пожаров предали город войскам; когда же стало явно, что в Дрездене уже более держаться нельзя, я предложил Провизорному правительству взорвать себя вместе с ратушею на воздух, на это у меня было пороху довольно, но они не захотели» [14]. Профессора, музыканты и фармацевты так же мало подходили для революционного взрыва, как и российский служащий класс. Но питерские «русские мальчики» начитались Фурье, которого Ханыков дал почитать и НГЧ и у которого молодой студент заметил поначалу в тексте элементы безумия: «Как будто бы читаешь какую-нибудь мистическую книгу Средних веков или наших раскольников: множество (т.е. не множество, потому что и всего-то немного, а просто несколько) здравых мыслей, но странностей бездна» (Чернышевский, I, 188). А перед этим его пытались склонить к коммунизму и атеизму, но он еще держался: «К Ханыкову, у которого просидел с 8 до 11; у него был один господин молодой, Дебу, и мы толковали. Сначала разговор был больше между ними, после между Дебу и мною, после между всеми, после между мною и Ханыковым. Я ушел, он остался. Говорили о политике в радикальном смысле, — это все так, и я решительно согласен; о семействе, против которого они оба сильно восстают, — с этим я уже не согласен, напр. детей отнимать от родителей и отдавать государству — разумеется, говорю про теперешнее положение вещей, когда государство так глупо; о Боге, в которого они не веруют, — на это я также не согласен, и все-таки в этих двух пунктах я не противоречил им по своей обычной слабости или уступчивости» (Чернышевский, I, 188). И это было серьезно, это был стиль его жизни — православие, в следующем году 21 марта 1850 года он писал родителям: «Мы нынешний великий пост постимся, хотя не совсем, потому что едим рыбу. <…> На днях буду у преосвященного Иакова, попрошу у него благословения на экзамены» (Чернышевский, XIV, 188).

В конце этого года и в начале следующего он открывает для себя Достоевского и много читает его. Интерес именно к этому писателю интересен: потом их творчество переплетется. Приведу несколько выдержек из дневника.

1848, 28 декабря. «Утром писал письмо, читал “Отеч. Записки” (“Гордость”); вчера прочитал “Ревнивый муж” Ф. Достоевского, много хохотал над этим, и это меня несколько ободрило насчет Достоевского и других ему подобных: все больший прогресс перед тем, что было раньше, и когда эти люди не берут вещей выше своих сил, они хороши и милы» (Чернышевский, I, 208).

1849, 7 [января]. «Все до сих пор читал и прочитал почти все. “Том Джонс” весьма хорош, но не Гоголь — болтовни много; но превосходно. Когда начал читать “Белые ночи” вечером, боялся влияния Вас. Петровича похвал: “конечно, покажутся хороши, потому что он хвалит”, — но нет, кажется, сам увидел, что в самом деле весьма хорошо; кажется, что сам увидел, что весьма хорошо» (Чернышевский, I, 219).

Поразительно, насколько психологически герой «Белых ночей» близок Чернышевскому, который готов дать свободу любимой женщине. Неточка уходит с другим мужчиной. И герой, несмотря на страдания, продолжает ее любить: «Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастие, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю… О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!» Здесь можно уже увидеть отношения НГЧ с будущей избранницей — Ольгой Сократовной.

1849, 12 января. «Прочитал “Неточку”; хотя содержание мне не нравится, но мне кажется, что это решительно не то, что “Капельмейстер Сусликов”: то чушь, а это писано человеком с талантом, так что не чуждо психологического анализа и занимательности для науки» (Чернышевский, I, 221).

Тот же день. «В “Неточке” мне что-то кажется: не к этому ли же роду людей, как отчим Неточки, принадлежит и Вас. Петр.? т.е. со слабою волею?» (Чернышевский, I, 221).

12 марта. «Я ему (Василию Петровичу Лободовскому. — В.К.) дрожащим голосом рассказывал “Двойника”, и он сначала думал, что это я писал» (Чернышевский, I, 363).

Портрет Ф.М. Достоевского. 1847. Худ. К.А. Трутовский

А уже 23 апреля 1849 года он пишет в дневник: «Вечером два раза был Ал. Фед., оба раза ненадолго; рассказывал о том, как взяла полиция тайная Ханыкова, Петрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т.д. — ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т.д., Орлова и Дубельта и т.д.,— должны были бы быть повешены. Как легко попасть в историю, — я, напр., сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы» (Чернышевский, I, 374). Должны быть повешены — это выкрик наподобие выкрика Алеши Карамазова по поводу генерала, затравившего борзыми мальчика: «Расстрелять!» Это не решение, это выкрик возмущения и ярости [15].

А сегодня мы видим в судьбе петрашевцев предвестие его судьбы. Они ведь были приговорены к смертной казни ни за что! Точнее, это было осуждение за идеологическое преступление, то осуждение, которое большевики переймут у самодержавия. О знаменитом романе Набокова «Приглашение на казнь» писалось неимоверно много, но вот в последние годы в судьбе главного героя, приговоренного к смертной казни за ментальное преступление, видят отзвук судьбы Чернышевского (см. работы Александра Данилевского). Как много позже напишет монархист и великий религиозный мыслитель С.Н. Булгаков, самодержавие, уничтожая все попытки независимости, даже благонамеренной, готовило себе гибель. Забегая вперед, замечу, что основная политическая идея Чернышевского — это конституционная монархия, а не бунт, точнее даже противостояние бунту. Но именно за эту, даже не очень политически ясно выраженную мысль он и был осужден на практически бессрочную Сибирь. Идея, к которой император подошел накануне своей гибели. В день подписания чего-то похожего на конституционный проект он был разорван бомбой.

К этому надо добавить, что, скажем, внук священника Федор Достоевский [16] был приговорен к расстрелу за самостоятельный поиск религиозного решения русских проблем. В академическом собрании сочинений великого писателя опубликованы архивные материалы по «делу петрашевцев», где приведен текст приговора Достоевскому: «Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского, — читал это письмо в собраниях. <…> А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского <…> — лишить на основании Свода военных постановлений <…> чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием» [17]. Проблема религиозного сознания русского народа впервые стала предметом открытого рассмотрения в русской литературе и эстетике после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. Письмо Белинского было ответом на эту книгу. Гоголь был твердо убежден в православности русского народа и активности русской церкви. Фантазерства тут было немало: «Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное» [18]. Достоевский был позже более суров: «Надо беречь народ. Церковь в параличе с Петра Великого» [19]. Поэтому он ищет в Церкви неофициозные силы и находит их — в старчестве. В романе «Братья Карамазовы» старцу Зосиме у него противостоит злобный ортодокс монах Ферапонт.

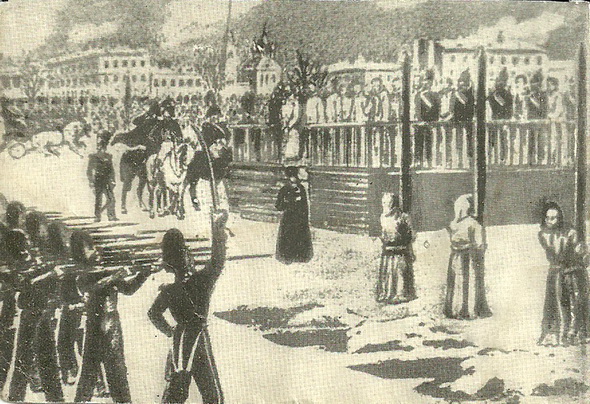

Петрашевцев вывели на площадь, где уже стояли три столба. Осужденных разбили на тройки, им зачитали приговор. Потом первым трем надели на головы мешки и привязали к столбам. Достоевский стоял во второй тройке. Было скомандовано уже «Целься», оставалось слово «Пли!». И тут прискакал царский курьер. Расстрел заменили каторгой. Жестокий спектакль, который вполне мог убить невольных актеров, был разыгран до конца. Народ безмолвствовал.

Обряд казни на Семеновском плацу. 1849. Худ. Б. Покровский

Потом Достоевский напишет, что народ не только равнодушен к судьбе интеллигенции, но прямо враждебен ей. Почему? Может, дело в том, решил потом Достоевский, что интеллигенция потеряла христианскую веру.

Белинский думал поменять в общественном сознании духовные установки, поэтому критик и заявил, что русский народ — «по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверий, но нет и следа религиозности» [20]. До гоголевской книги никому и в голову не приходило публично, в светской печати, заявлять о своей искренней приверженности православию, говорить о великом назначении русского духовенства или, что того непривычнее, уверять мир, что русский народ живет и думает в православной вере. Православная церковь и вера, утверждаемая ею, защищались методами административными, и в их защите со стороны литераторов самодержавие не нуждалось. Таких литераторов и не было до начала XIX столетия, до славянофилов и Гоголя, Белинского и Достоевского.

В эпоху мрачного семилетия, когда литература и философия были практически запрещены, публично существовало только либо мелкое зубоскальство, либо развлекательные тексты, подражания тогдашней массовой литературе Запада. В 1850 году член негласного, «бутурлинского» комитета по надзору за печатью Н.Н. Анненков сказал как-то своему однофамильцу, литературному критику, автору замечательных мемуаров, издателю неопубликованных текстов Пушкина (целый том) и биографии поэта Павлу Васильевичу Анненкову: «Скажите мне, зачем они тратят время на литературу? Ведь мы положили ничего не пропускать, из чего же им биться?» [21] Но, как показал исторический опыт, за семь лет можно уничтожить лишь случайные ростки культуры, неукорененные. Жизненность русской литературы и искусства показали их неслучайность. Но надзиратель за литературой беспокоился не напрасно. Движение мысли продолжалось, это видно хотя бы по дневнику Чернышевского: книги передавались из рук в руки, читались на иностранных языках западные запрещенные произведения (достаточно назвать Фейербаха или де Кюстина). Мрачное семилетие не уничтожило, но абортировало нормальное движение культуры, поэтому в 60-е годы это движение приобрело характер пара, вырвавшегося из котла, долго закрытого крышкой. Твердость убеждений и явное противостояние власти были закономерным итогом долголетних запретов.

Это был радикализм поколения, которое по привычке называют шестидесятниками, хотя оно проявилось уже в начале 50-х, пусть еще не очень явно. Но диссертация Чернышевского, во многом определившая умонастроения молодежи, была написана в 1853 году (!), за два года до смерти Николая (!), которого Кавелин называл «калмыцкий полубог», «страшилище», которое «прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного!» [22] Еще более резко высказался другой мыслитель, тоже сложившийся в 40-е годы. В своих мемуарных «Записках» С.М. Соловьев так вспоминал это время: «В событиях Запада нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза. Николай не скрывал своей ненависти к профессорам. <…> Это был стрелецкий бунт своего рода; грубое солдатство упивалось своим торжеством и не щадило противников, слабых, безоружных. <…> Стоило только Николаю с товарищами немножко потереть лоск с русских людей — и сейчас же оказались татары. <…> Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать взращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось» [23]. Вот вам и евразийское начало, которое и вправду сидит внутри русской культуры. Чернышевский слишком хорошо еще с детства знал об этом «татарском» начале, поэтому понимал, что задача мыслящего человека — не бояться, а пытаться преодолеть это «азиатство». Преодолеть его можно только независимостью мысли, следуя просветительскому пафосу 40-х годов. Поэтому он не считал, что начинает новую страницу русской мысли. Его позиция была, выражаясь евангельским языком, «не нарушить закон и пророки, а восстановить их». Его последователь Шелгунов писал: «Появление людей сороковых годов есть момент истинного умственного пробуждения России. <…> Несмотря на свое иностранное и немецко-философское воспитание, люди сороковых годов были наиболее русские люди, каких только видела до тех пор Россия. <…> От этих людей собственно ведет свое умственное начало теперешняя передовая Россия. <…> Мыслящим русским людям Европа дала аршин, которым они и принялись перемеривать свое худое с чужим хорошим. <…> В лице людей сороковых годов русский ум проверял свое прошлое, определял всему меру и место, давал направление новым стремлениям, толкал Россию к великим результатам. <…> Просвещение, просвещение, просвещение! вот что нам нужно, — стали провозглашать люди сороковых годов. Мы гибнем без знания, без образования, без развития. Русский народ — смышленый, понятливый народ, но без просвещения Россия застынет и уйдет назад. Чем велик Запад? — знанием и просвещением, и нам нужно встать на ту же дорогу, чтобы идти с ним рядом, чтобы жить своим, а не чужим умом» [24]. Для Чернышевского уже и в годы, когда он активно пишет в «Современнике», христианство остается основой европейской цивилизации (никакого атеизма!). В 1856 году ведущий сотрудник журнала пишет: «Христианство начинает проникать к этим дикарям (речь о некрещеных сванах и хевсурах. — В.К); правительством нашим построено уже несколько церквей в их стране» (Чернышевский, III, 487).

Фейербах

Именно в западной школе для понимания возможностей актуализации христианства в России и нуждался Чернышевский. Интересно, что практически ни разу не цитировалась из его дневника запись беседы с Иваном Григорьевичем Терсинским (27 июля 1848 года) — земляком, родственником, женатым на его двоюродной сестре, тоже сыном священника из Саратова, окончившим в 1843 году Петербургскую духовную академии, т.е. то учебное заведение, куда НГЧ не пошел: «Вечером был разговор с Ив. Гр. о великих писателях, их слабостях и пр.; он говорит: “Коли Байрон пьяница, так негодяй, как и всякий пьяница; всякий великий писатель фигляр, между тем как правитель не то”. — “Нет, — говорю я, — это те, о которых говорится — вы есте соль земли, это рука, двигающая рычагом, который называете вы правителем, и странно считать ее за ничто, уважая рычаг, и если есть в них слабости, то не от тех причин, от которых обыкновенно бывает у нас: Байрон пил не потому, почему пьет Петр Андреевич”. — “Вздор, — говорит, — все одно, издали они кажутся велики, вблизи все равно, что мы”. Он отвергает их важность для человечества, я утверждаю ее. “Басня Крылова о разбойнике и писателе, которую приводит он (она и раньше являлась мне, как неприложимая к делу, влияние всегда благодетельно у великих писателей), — говорю я, — неприложима, хотя вы ее приводите; мне досадно чрезвычайно видеть, что мы смеем судить о них, мы, которые ничто перед ними, это Западная Европа”. — “И, — говорит, — они глупцы, потому что делают ошибки”. — “Да мы не падаем, потому что не ходим, хоть, напр., в области богословия. Канту в аду места не будет, а мы православные, и поэтому Бог должен спасать нас, как должен был давать победу евреям, потому что у них был кивот завета. Что мы сделали?” Он говорит: “В области науки — ничего, потому что вообще еще должно раньше воспитать народ в нравственности”. — “Хорошо мы воспитывали его в продолжение 900 лет! Это уж показывает, что мы ничего не сделали, совершенно не жили, что мы не младенцы, а зародыши, и мы сравниваем себя с ними и прилагаем себя к ним и переносим их понятия и события на себя!” Разговор был довольно живой, хотя умеренный; у меня задрожала левая часть верхней губы, когда я сказал, что, чтобы увидеть, что его суждение справедливо, стоит только взять его вообще и приложить к спасителю — он будет фигляр тоже, и других высших побуждений тоже у него не будет, — конечно я выразил это осторожно, — а Пилат и Каиафа были правители, следовательно, по-вашему, люди хорошие и достойные уважения. Вы, я говорю, однако, не подумайте из этого, что [я] рационалист — где, куда, — это все неприложимо к нам» (Чернышевский, I, 57).

Повторю уже цитированный мною отрывок из его дневника: «Я нисколько не отвергаю неологов и рационалистов и проч., и, напр., P. Leroux и проч., только мне кажется, что они сражаются только против настоящего понятия христианства, а не против христианства, которое устоит и которое даже развивают они, как развивали философию все философы, и Паскаль, и все; что они восстают против несовременного понятия христианства, против того, что церковь и ее отношения к обществу не так устроены, как требуют того отношения современные и современные нужды» (Чернышевский, I, 132). Как все помнят, русские радикальные мыслители 40-х годов дошли до Фейербаха, но у них не было религиозных задач. Для Чернышевского этот мыслитель открыл возможность укрепления христианства. 4 марта 1849 года он записывает: «В 7 час. к Ханыкову, который дал Feuerbach’s Das Wesen des Christenthums. Когда я брал и шел домой, у меня было несколько раздумья, что выйдет из этой книги, когда я ее прочитаю, — убеждусь ли я решительно в том, что говорит он, или нет; но была какая-то мысль, что я останусь почти с прежними убеждениями, т.е. что прежние верования решительно не годятся, а сущность только справедлива в нашей религии, т.е. личный бог, возможность и действительность откровения, — но толкование церковью этого откровения решительно негодно; однако и эти убеждения в личности Бога, божественности христианства непосредственной и особенной, а не просто естественной, все это весьма шатко в голове. Когда пришел, прочитал вечером и утром сегодня введение — весьма понравилось своим благородством, прямотой, откровенностью, резкостью — человек недюжинный, с убеждениями. После прочитал еще несколько страниц, и теперь убеждение такое, что это так: человек всегда воображал себе Бога человечески, по своим собственным понятиям о себе, как самого лучшего абсолютного человека, но что ж это доказывает? Только то, что человек все вообще представляет как себя, а что Бог, решительно так, отдельное лицо. Например, Раев думает обо мне по себе, я о Гёте и Гоголе по себе, и собственно в моем воображении под этими именами являются не Гёте и Гоголь, а и сам же, мои же собственные понятия о них, т.е. обо мне, а не они; но они тем не менее решительно не зависят от моего существа и моей сущности, у которых решительно другая сущность, другой характер и образ воззрения, чем у меня, но которые я представляю себе не в их истинном свете и виде, а как отражения моей сущности» (Чернышевский, I, 248).

Он увидел важнейшее: у Фейербаха, строго говоря, речь шла о человеческом восприятии веры, которое у каждого свое, и если сохраняется сущность, то надо понять, что церковное толкование «решительно негодно» или, по меньшей мере, проблематично. Если мы вспомним яростное отрицания Львом Толстым института Церкви, да и самой личности Христа, то в этом контексте НГЧ остается христианином. С.Н. Булгаков назвал философию Фейербаха «человекобожием», но при этом писал: «Все внимание его поглощают жизненные задачи философии, вопросы об абсолютных ценностях или о смысле человеческой жизни, т.е. вопросы религиозные. Религиозный интерес у Фейербаха всю жизнь оставался господствующим, так что к нему вполне применима характеристика одного из героев Достоевского: “меня всю жизнь Бог мучил”. <…> Это отсутствие религиозного индифферентизма, столь обычного в наше время, делает Фейербаха весьма своеобразным и значительным явлением религиозной жизни XIX века» [25]. Немецкий философ оставался в пределах религиозной проблематики, что было важно для сына протоиерея, думавшего о ходах по усилению влияния христианского учения. И уже в 1850 году он пишет в дневник: «В религии я не знаю, что мне сказать, — я не знаю, верю ли я в бытие Бога, в бессмертие души и т.д. Теоретически я скорее склонен не верить, но практически у меня недостает твердости и решительности расстаться с прежними своими мыслями об этом» (Чернышевский, I, 358). Он и не расстался. Это неслучайно. Сошлюсь еще раз на о. Сергия Булгакова: «Фейербах принадлежит к числу таких мыслителей, которые в высокой степени содействуют сознательному самоопределению человека в ту или другую сторону, от него, как от философского распутья, резко расходятся дороги в противоположные стороны, и полезно каждому, прежде чем окончательно вступить на извилистые тропинки, углубляющиеся в дебри, прийти к этому распутью, откуда видно исходное различие путей» [26].

Людвиг Фейербах

Нас в советское время постоянно учили, что Фейербах привел к материализму Маркса и Энгельса, в России — Герцена и Чернышевского. Но стоит подумать о словах Энгельса о брукбергском отшельнике: «Фейербах вовсе не хочет упразднить религию; он хочет усовершенствовать ее. Сама философия должна раствориться в религии» [27]. Так что верующий сын протоиерея вряд ли мог научиться от Фейербаха материализму и атеизму. Стоит добавить тонкое наблюдение Ирины Паперно: «Идеи Фейербаха упали на почву, подготовленную учениями православного христианства. Один из главных догматов православного богословия, восходящий к патристической традиции, это обожение человека: Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. На этом фоне легче понять то поистине поразительное влияние, которое оказал Фейербах на русскую культуру» [28].

Разумеется, с помощью Фейербаха он ушел от детской веры (мы же знаем, что существуют разные уровни и типы восприятия религии). Но не от христианства. Напомню хотя бы весьма известные слова Достоевского. В дневнике 1881 года он писал: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием. Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я» (курсив Достоевского, выделено мной. — В.К.) [29]. Да и бунт Ивана Карамазова против Бога неслучайно так проникновенно описан Достоевским: подобный бунт переживали почти все русские мальчики-интеллектуалы в ту эпоху. Чернышевскому едва за 20 лет, возраст серьезный, хотя и сложный, искушения идут во всех областях жизни. Но замечу, что любовь как сущность христианства и понимание божественного достоинства Сына Человеческого в разных преломлениях он пронесет через всю жизнь. Он искал просто опоры для утверждения христианства в современном ему интеллектуальном контексте.

При этом, даже оставив в стороне соображение Энгельса, что Фейербах растворял философию в религии, стоит привести слова самого Бинбахера (так именовал его НГЧ), в которых он прямо рассуждает, что воззрение Бога возвышает и одухотворяет человека, а не наоборот: «Религия есть тождественное с сущностью человека воззрение на сущность мира и человека. Но не человек возвышается над своим воззрением, а оно возвышается над ним, одухотворяет и определяет его, господствует над ним» [30]. Можно ли это назвать атеизмом? Это то возвышение, та вертикаль, которую русские религиозные мыслители (Е.Н. Трубецкой) считали необходимой для духовного самостоянья человека.

Надо при этом вспомнить, что православные мыслители постоянно твердили, что только славянству, прежде всего России, дано было усвоить подлинный смысл христианства. То есть восприятие Бога зависит от воспринимающего субъекта. На эту идею легко ложилась религиозная философия Фейербаха.

Хотя колебания были. Искушение Фейербахом надо было пережить, чтобы потом усвоить то важное, что в нем было, уточнив свою религиозную позицию. Юношеский бунт характерен для творческих натур. Чернышевский и Бога хулил, и от идеи бессмертия готов был отказаться. Во всяком случае, так он пишет в дневнике. Но контекст неопределенный. Не то он срывает свое настроение, не то и в самом деле так думает. Вот две записи в дневнике.

1850, 17 [мая], среда. «Ходил к Ир. Ив., главным образом, чтоб сообщить о результате. Ничего особенного не было, только Милюков довольно много говорил о Бурачке, как подлинном фанатике. Я тут несколько вмешивался — слабость характера высказывается тем, что в этом обществе говорят против религии, и меня это заставляет говорить против нее, поддакивая, между тем как я занят не этими вопросами, а политическо-социальными и, собственно, нисколько не враг настоящего порядка в религии, хотя, конечно, веры весьма мало» (Чернышевский, I, 373).

Конец марта 1851. «Зашел во Владимире к брату — он показался мне удивительно странным и был в самом деле с похмелья; мало-помалу стал несколько походить на человека, а то сидел решительно как сонный. Я посидел с ним полтора часа и осыпал хулами Бога и провидение, отрицая будущую жизнь. Он защищался от меня обыкновенными богословскими местами. Под конец стал довольно походить на самого себя в обыкновенном положении. — Эти полгода, сказал он, провел он в пьянстве» (Чернышевский, I, 402).

Откуда хула на Бога у трезвенника, притом что Бога защищает алкоголик? Можно предположить, что чисто психологически это была своего рода самопровокация. Надо сказать, и это подчеркиваю, что Чернышевский очень часто позволял себе такую иронию, что собеседники принимали ее за его действительные мысли. Сошлюсь на мемуарное свидетельство (эпизод, когда НГЧ должен был говорить с чужим ему по духу человеком): «Добролюбов в одном из своих писем Чернышевскому так характеризует его речь. <…> “Не очень сбивайте его с толку своей иронией: он такого характера, что способен принимать ее за чистую монету”» [31]. Вряд ли он всерьез принялся бы хулить Бога при разговоре с серьезными собеседниками.

Что же было с ним? Неужели так подействовал Фейербах? Но я уже приводил соображения многих исследователей, что вражды к религии у Фейербаха не было, что он поставил проблему христианства как основную проблему философской мысли. Надо вспомнить, что стремление отказаться от прежних святынь в пубертатный период испытывают все молодые люди. Известно, что будущий религиозный гений Владимир Соловьев выбросил все домашние иконы в окно. Чернышевский же переживал в эти годы настоящие искушения, как святой Антоний. Здесь — при переходе к следующему искушению, — надо отметить, что натуры сильные переживают искушения, не отвергая их, не избегая, а преодолевая, превращая в нечто положительное.

В предисловии к третьему изданию своей диссертации, написанном перед смертью, а вышедшем посмертно, НГЧ писал: «Вообще автору принадлежат только те частные мысли, которые относятся к специальным вопросам эстетики. Все мысли более широкого объема в его брошюре принадлежат Фейербаху. Он передавал их верно и, насколько допускало состояние русской литературы, близко к изложению их у Фейербаха» (Чернышевский, II, 126). Отсюда и пошло убеждение в том, что диссертация русского мыслителя есть своего рода незаконный плод немецкого философа.

Стоит привести рассказ А.Н. Пыпина, двоюродного брата и одного из теснейших друзей Чернышевского, в молодости читавшего книги под влиянием НГЧ: «Один такой букинист прихаживал и к нам; книги были иностранные, но букинист в них разбирался и с особым акцентом, конечно, очень забавным, называл имена авторов и французские или немецкие названия книг. Кажется, независимо от этих негоциантов Н.Г. мог тогда приобрести главные сочинения Фейербаха (от Ханыкова. — В.К.), как помню, в свежих, неразрезанных экземплярах. Тогда я в первый раз познакомился с его сочинениями: эта сильная и решительная логика казалась мне более привлекательной, чем фантастика французских социалистов» [32]. Это свидетельство стоит принять во внимание: из него следует, что Фейербах был не провоцирующим на радикальное мышление, а скорее оберегающим элементом. То, что Пыпин находился тогда под сильным влиянием НГЧ, достаточно известно, а значит, проблема эта братьями обсуждалась.

Как я постараюсь показать дальше, диссертация была вполне оригинальным продуктом русской действительности. Пока же, как всегда немного забегая вперед, приведу соображение такого мощного аналитика и знатока русской философии, как Густав Шпет: «Плеханов доверился этому “Предисловию” и заключил: “Мы правильно поняли отношения Чернышевского к Фейербаху” (Соч. V, 191). Между тем внимательная проверка указаний автора “Предисловия” вызывает целый ряд недоумений. Не следует забывать, что в значительной своей части это — документ старческой памяти. А что такое старческая память — достаточно известно! Ее продукт — не просто увечная картина со стершимися, замазанными и продранными частями, а новая, реставрированная композиция, где погибшие части заменяются новыми, где не воспоминание, а домысел, фантазия, сопоставление разных хронологических дат и разных обстановок перемещают и то, что сохранилось в памяти, искажая перспективу, соотношения и краски былой действительности. Худо ли это или хорошо, но нередко желание, чтобы было так, вытесняет воспоминание о том, как было» [33].

Шпет, как видим, ироничен, но он с легкостью преодолевает авторитет Плеханова, подчинившего своему пониманию многих марксистски ориентированных русских философов. А потом уже эта точка зрения устоялась в советской историографии безо всякой рефлексии. Тем не менее, к Шпету стоит прислушаться: «Чернышевский прямо ссылается на Фейербаха в убеждении, что он только воспроизводит суждения, высказанные Фейербахом. Поэтому целесообразнее было бы задаться совсем другим вопросом: если старческое “Предисловие” Чернышевского не является продуктом ослабленной памяти автора, если оно в точности воспроизводит то отношение к Фейербаху, которое вдохновляло юношескую диссертацию Чернышевского, то возникает сомнение, достаточно ли и тогда, в дни юности, Чернышевский знал Фейербаха, достаточно ли глубоко его усвоил, понял ли его, действительно ли проникся им в такой мере, чтобы иметь право назвать себя фейербахианцем? Нужно прямо сказать, что этот-то вопрос я и считаю центральным в аргументации настоящей работы» [34].

Так что с этим вопросительным знаком можно бы и оставить факт усвоения Чернышевским идей Фейербаха. Но все же Чернышевский сделал шаг дальше, о чем в последние годы не то чтобы забыл, но думал, что все уже понимают Фейербаха, как он сам. Чернышевский был реальным знатоком классической немецкой философии в целом, и в ней он уже зрелым автором увидел то для него главное в его интеллектуальных поисках. В своем знаменитом трактате о Лессинге уже много позже он писал: «При всем различии в своих принципах и выводах, все немецкие философские системы сходятся в том, что ни одна из них не имеет враждебности против христианства, какою отличались системы некоторых английских и французских философов. Каковы бы ни были понятия того или другого немецкого философа об общей системе мира, но каждый из них на религию смотрит с уважением, высоко ценя важность ее. Все они чужды того сурового ожесточения против религии, которое заметно, например, у Гоббеса, или той насмешки, которая видна у Вольтера. Все они смотрят на религию с серьезностью, полною уважения» (Чернышевский, IV, 207). Юношеские терзания, может ли современная мысль принять христианство, были им разрешены. А Фейербах? Чернышевский, думаю, понял главное, что вся позиция Фейербаха — это протестантский поиск Бога в себе.

Примечания

Комментарии