Выбирать, создавать, спорить. Россия «общего интереса»

О природе вещей и природе политического выбора: русская рулетка

1 735

1 735

© Gefter.ru

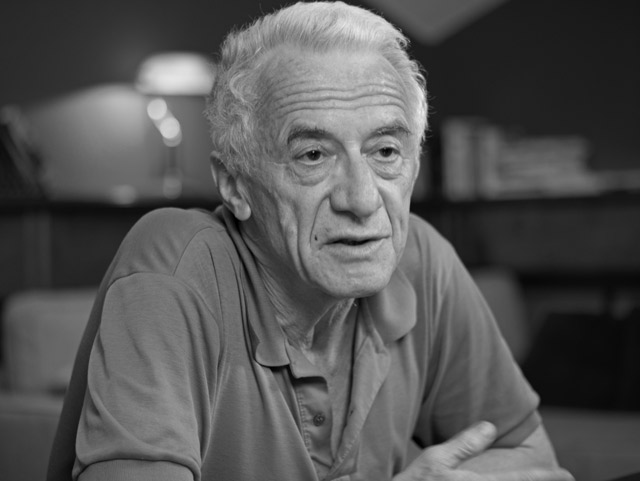

От редакции: Интервью с Леонидом Гозманом выходит в гефтеровской серии «Возобновление русского», приуроченной к двадцатилетию «деловой переписки» Глеба Павловского и Сергея Чернышева.

— Гефтер.ру вновь представляет серию «Политические диалоги». Одна из основных тем наших диалогов — национальное строительство в современной России, попытки возрождения нации и государственности, что бы под этим ни подразумевалось, и изобретение национального на каждом новом витке российской политики. Сегодня наш собеседник — российский политический деятель и ученый Леонид Яковлевич Гозман. Добрый день!

— Добрый день!

— Первый вопрос к вам: что изменилось в строительстве нации после Крыма? Как за прошедшее время поменялась официальная генеральная линия по строительству национальных принципов и как поменялось восприятие обществом национального проекта, который оно для себя видит или в которое оказывается вписано?

— Я думаю, нации формируются сами по себе, и процесс этот не связан с сознательными усилиями властей или элит. А вот когда они сознательно конструируются, то это делается прежде всего в интересах самой власти. То есть «национальное строительство» — это процесс искусственный.

После Крыма изменилась одна очень важная вещь. В психотерапии есть понятие successful identity — успешная идентичность. Когда ты смотришь на себя в зеркало, ты должен видеть там хорошего парня, симпатичного, уважаемого и так далее, то есть в зеркале должен быть хороший человек. Именно достижение successful identity — цель любой психотерапии.

Цель национального строительства, как мне кажется, — это тоже достижение successful identity, только уже на национальном уровне. Присоединение Крыма, как это ни печально для меня, потому что я отрицательно отношусь к этому событию, стало актом, который содействовал формированию успешной идентичности сегодняшней российской нации: мы крутые, мы сильные, мы правильные, мы взяли свое, то, что нам принадлежит по праву. «Крым наш» означает, что мы обладаем субъектностью. Нам все говорили, что мы вообще никто и звать никак, пыль под ногами, а вот на самом деле Крым наш.

Это все очень печально, не только потому, что аннексия Крыма хуже, чем преступление, — это ошибка. Сегодняшняя мрачная агрессия — следствие этой аннексии. Если бы присоединение было подкреплено позицией других народов, если бы вся планета нам рукоплескала, как в мае 45-го года, когда с нашим очень большим и даже принципиальным участием был сокрушен враг всего человечества, если бы сейчас так же приветствовали Крым! Но все сказали «нет, ребята», и праздник кончился.

Я специально пошел на митинг у Васильевского спуска по случаю второй годовщины присоединения Крыма. Это было очень мрачное собрание. Злоба, все против нас, но мы все равно самые хорошие, мы все равно самые сильные, только этого никто не понимает, они сволочи и не хотят этого признавать. Поэтому мы их ненавидим, они ненавидят нас, как мы думаем, — хотя на самом деле они нас не ненавидят, им на нас наплевать.

— То есть, иначе говоря, идея нации выстраивается ad hoc в зависимости от того, что происходит в реальной политике, в зависимости от эмоций, конъюнктуры, контекстности, а не в зависимости от абстрактной схемы, которая прилагается к действительности так или иначе — успешно, неуспешно?

— Из этого следует, что речь не может идти о глубинной социальной реформе, на которой обычно строились нации? Приход третьего сословия, новое перераспределение привилегий, гражданская идентичность: все это строится исключительно на текущей волне эмоций? Поскольку никаких структурных социальных реформ этого рода национальная политика не подразумевает…

— Когда вы говорите «строительство нации», то я слышу за этим некий специальный проект — а вот давай мы построим французскую нацию, например. И я не уверен, что те тектонические изменения, которые происходили, например, вследствие укрепления третьего сословия или изменения системы социальных взаимоотношений, можно называть именно «строительством нации».

Нация — это прежде всего самосознание, идентификация. Я еврей (француз, чукча) не потому, что евреями или кем-то еще были мои родители, а потому, что я себя таковым чувствую, а также ощущаю некоторую общность с людьми, которые тоже чувствуют себя евреями, французами или чукчами. Это ощущение возникает как эпифеномен социальных изменений, которые происходят по чьей-то воле или даже сами по себе. Третье сословие боролось за себя, а не за формирование французской нации. Арабские лидеры в 1948 году спровоцировали сотни тысяч арабов, живших тогда на территории современного Израиля, к бегству не для того, чтобы сформировался арабский народ Палестины или палестинцы — раньше такой идентификации и самоназвания не было, — а ради своих вполне прагматических целей.

Идеи в формировании нации тоже, конечно, играют огромную роль. Тысячу лет назад, в XI веке Илларион писал в «Слове о законе и благодати», что в других землях живут по закону, а мы — по правде. А вот на Западе не видят такого противоречия между законом и благодатью, там многим кажется, что законы — это и есть эманация справедливости, или, по крайней мере, они должны таковыми быть. Тот факт, что «Слово» не забылось, продолжает быть частью нашей культуры, говорит о том, что эта идея вошла в национальное самосознание, стала частью национального мифа. Это плохо! Во-первых, мы не такие, как все, во-вторых, можно делать вещи незаконные, но справедливые. Масса людей, соглашаясь, что аннексия Крыма незаконна, говорят, что это было, тем не менее, справедливо. Привет Иллариону!

Ну, а какие-то идеологические построения придумывались относительно недавно, например татаро-монгольское иго. Не как объективный факт русской истории, а как концепция, объясняющая нашу отсталость, особенности менталитета и прочее. Все, вплоть до плохих дорог.

— Все-таки давайте вернемся к вашему первоначальному заходу. Есть ли какой-то план у правительства, у президента по строительству нации или идея нации возникает спонтанно, конъюнктурно, в зависимости от того или другого взаимодействия тех или других социальных групп?

— Конечно, мы видим ряд официальных национальных проектов! И в ельцинское время искали национальную идею и конструировали т.н. «россиян».

— Да, в «Волынском» собирались.

— И деятельность всех этих бесконечных клубов продолжается и сейчас. Но в какой мере можно говорить о продуманной политике строительства нации, которая бы действительно подчиняла себе все средства этого построения? Или, допустим, кинематограф просто экспромтом вносит свою лепту, официальные заявления президента — другую лепту, рутинная школьная система образования, созданная еще во времена первых национальных государств, — свою?

— Я думаю, что реального национального проекта именно как проекта, то есть плана действий, дорожной карты, у власти нет. Не только у нашей — ни у какой нет. Есть «хотелки» — чтобы дети были послушны, старики мудры, девушки в кокошниках и царя чтоб почитали. Реальная власть, насколько я ее понимаю, по крайней мере, по тому краткому опыту пребывания там на скромном посту, живет не во времени, а в пространстве. Человек живет во времени: у вас есть прошлое, будущее, планы… А у власти есть сегодняшний день: сегодня надо захватить Крым, завтра поздно будет, сегодня пожары где-нибудь в Хакасии, сегодня приезжает Керри, и надо срочно придумать, что ему сказать…

Как раз правительство Гайдара, советником которого я имел честь быть, было, наверное, одним из очень немногих в истории нашей страны, которое действительно думало о дальнем будущем. Но решало оно вопросы сегодняшнего дня. Мне кажется, что реальные проекты любой власти по определению краткосрочны.

Власть живет в контексте регулярных выборов. Даже если эти выборы фиктивны, как у нас, это событие, к которому надо как-то подготовиться. Идеологемы, в том числе национальные, для властей, скорее, служебны, поэтому они и придумывают всякие смешные вещи.

Например, это сакральность Крыма. Кто когда об этом слышал? Или когда, видимо, было непонятно, завязнем мы в Сирии или все-таки оттуда выскочим по-быстрому, пошли разговоры о значимости сирийской земли для каждого христианина, а особливо православного христианина. Бред, честно говоря, но он придумывается для того, чтобы обосновать сегодняшние действия. Кстати, в отличие от идей Иллариона, эти идеи уже забылись, пару недель не продержались. Хотя надо отдать начальству должное. Идея лихих 90-х, из-за которых у нас все плохо и консолидация против практики которых обеспечивает морально-политическое единство нации, оказалась весьма эффективной.

В то же время у нынешнего президента есть свой взгляд на историю, который детерминирует некоторые его действия. Я вообще не разделяю иронического, примитивизируещего отношения к нему: я к нему отношусь с глубоким уважением, хотя не просто не одобряю его политику, но считаю, что он ведет, если еще не привел, страну к полной катастрофе, к войне, за что несет персональную ответственность. Но у него есть четкое представление о роли, о миссии русского народа и о миссии страны (отличное от моего, естественно), он действительно видит себя продолжателем Ивана Грозного, Александра III, Петра Великого.

Мой покойный учитель, Лев Маркович Веккер, говорил о себе, что он живет в постоянном внутреннем диалоге с Кантом и Гегелем. Я думаю, что Владимир Владимирович Путин живет в диалоге с Александром III, Победоносцевым и другими такими же людьми.

Его представление о миссии тоже сформировалось не сразу, где-то в начале 2000-х годов. Мне кажется, он пришел к власти с представлением о том, что его миссия — сделать Россию частью западного мира. Он даже многое для этого делал, а потом у него это не получилось, не получилось чисто по-человечески. Вот он пошел навстречу американцам после теракта 11 сентября, а Джордж Буш и прочие этого не оценили, не приняли в клуб. А он обидчивый, ранимый (как все чекисты?).

И тогда он нашел другую роль для России. Россия должна возглавлять антиамериканский союз на планете. Есть глобальное давление англосаксов (раньше просто «англичанка гадила», потом был американский империализм, а теперь есть англосаксы — они же США — как некая часть цивилизации, которая очень разрушительная и плохая). Ради борьбы с ними — с мировым злом — можно и повоевать.

— А это вечный протест? Англосаксы ушли из истории, когда Англия была завоевана, примерно в XII–XIII веке, а сейчас говорят об англосаксах. И в этом смысле, наверное, можно говорить о том, что как издревле («тысячу лет»!) существуют русы, эдакие гордые повелители севера, так тысячу лет существуют англосаксы. Эти стороны друг другу тысячу лет противостоят, а эпизоды типа ленд-лиза и прочих — это всего лишь эпизоды в долгой тысячелетней истории.

— Борьба кончится, когда и если возникнут другие, более конструктивные основы для национальной консолидации. Обратите внимание, какова вообще особенность этого типа мышления с миссией, предназначением, со всей этой ерундой. Особенность этого типа мышления — это неизменный мир. Мир не меняется, англичане или англосаксы всегда были против нас, всегда — «Океания всегда воевала с Истазией»! Неважно, это была Елизавета I, — к которой, кстати говоря, Иван Грозный хотел сбежать в случае чего и в то же время писал ей: «Мы-то думали, ты в государстве своем государыня, а ты как девка публичная», — это за то, что у нее парламент, — или Тереза Мэй.

Товарищ Дмитрий Киселев, выдающийся мыслитель современности, сказал в своей программе, что позиция Швеции по поводу нашего освобождения Крыма связана с желанием шведской военщины взять реванш за поражение под Полтавой! То есть они уже почти 300 лет ждут, как бы им взять реванш. Меняются поколения, но есть что-то надчеловеческое, что передается людям, и они сохраняют свои прежние цели. Вот еще «жидомасонский заговор» — есть некие жидомасоны, которые были всегда, всем вредили, Христа тоже, наверное, они распяли. Или они позже появились?

— Вроде бы ортодоксальное учение гласит, что они были теми, кто когда-то научил египетских жрецов строить пирамиды — задолго до Христа.

— Значит, Христа тоже они. Вот как это происходит? Они специально отобранным детям передают тайное знание, эти жидомасоны? И так же действует шведская военщина.

Я слышал, правда, не по телевизору, а в одной дискуссии, что неслучайно они поставили министром иностранных дел Карла Бильдта, потому что он Карл, чтобы именно он отомстил за Карла XII.

Представление о неизменности мира помогает искать опоры в прошлом: ничего же не меняется! Правда, это всегда придуманное или, как минимум, избирательное прошлое. Всеобъемлющего прошлого вообще не существует — это карта Англии размером с Англию: вы всегда выбираете что-то из этого прошлого. Традиционно в России мы выбираем прошлое от одного тирана к другому. Но можно прочерчивать и другую линию, на которой будут Сперанский, Александр II, Витте, Сахаров.

— В таком случае нет образа будущего, потому что в модернистском смысле при такой картине мира его не существует.

— Это вообще наша политическая проблема: у нас нет образа будущего. Посмотрите выступления Путина. Говоря о будущем, он практически никогда не говорит о том, что можно проверить. Я никогда не слышал от Владимира Владимировича, что у нас сейчас столько-то койкомест в больницах, а будет столько-то, или мы построим в следующем году столько-то километров дорог с твердым покрытием.

— Подводные лодки, самолеты могут исчисляться.

— Вы правы, я погорячился, об этом он немножко говорит, но это вещи тоже практически непроверяемые. Вам никто не скажет, сколько у нас подводных лодок на самом деле, это секретно. Но чаще всего он говорит о том, что проверить вообще нельзя: мы обеспечим наш суверенитет и национальное достоинство, мы встаем с колен.

Процесс вставания с колен нельзя сопоставить числу. ВВП можно померить, продолжительность жизни тоже, а вставание с колен нет. С ВВП, кстати, у них произошла накладка. Помните, погорячились и сказали про удвоение? Пришлось забыть.

— 86% — это число.

— Оно означает лишь то, что все, кроме отдельных выродков, «за». При советской власти была другая концепция — «за» должны быть все до одного, а выродков вообще не должно быть. Сейчас гуманизм — выродки имеют право на существование, но у себя в резервации, в зоопарке.

О непроверяемых вещах любит говорить любая неэффективная власть и тем более любая неэффективная диктатура — о морали, гордости и так далее. Это удобно для властей. Откуда я могу узнать, встали мы с колен или нет? Из следующей речи Владимира Владимировича. Даже если я езжу за границу и понимаю, что там, мягко говоря, сложное отношение к нам: продаются, например, туры без русских, и они дороже, чем туры, где этого не написано.

Но полной информацией обладает только Владимир Владимирович, а он мне говорит: мы встали с колен, нас уважают в мире — значит, так и есть. Еще Ильф и Петров писали в «Золотом теленке», что сотрудники «Геркулеса» думали, что где-то есть та жизнь, о которой рассказывают в газетах, просто не у них в «Геркулесе».

Если нет информации, вы можете давать любую интерпретацию. Помните знаменитую картину, где Владимир Ильич говорит, что есть, мол, такая партия, и все смотрят на него с восхищенным ужасом? Но все было иначе. Фразу эту он действительно сказал. Но ответом был громовой смех: лидер группировки хулиганов еще и говорит, что он тут власть возьмет. Зря они смеялись, конечно!

Или еще один маленький миф. Я учился одно время в Ленинградском университете имени товарища Жданова, там в здании Двенадцати коллегий висела картина, изображающая сдачу Владимиром Ильичом выпускного экзамена в университете. На этой картине высокий стройный красавец — молодой Ульянов — что-то такое говорит, показывая вверх, в светлое будущее, а профессора смотрят на него завороженно. Не могло этого быть. И не в том дело, что учился он экстерном, это хуже, чем заочник, вообще никакой системы. Важнее, что он был братом повешенного революционера и ничего, кроме высшего балла, ему интеллигенты-профессора поставить не могли. Собственно, когда я преподавал, я поступал так же: студенту из семьи диссидентов, не спрашивая, ставил пятерку, а потом уже говорил, что, если хочешь, можем поговорить по предмету. Но сначала — «отлично» из уважения к семье. Но картина с гениальным, всех поразившим на экзамене Ульяновым висела и создавала соответствующий образ, внося свой вклад в столь долго державшееся представление о хорошем Ленине.

— Почему мы из следующей речи Путина не можем узнать, например, что мы «русские»? В официальных документах мы до сих пор нация россиян или нация различных, по-добрососедски существующих «народностей». Отчего национальная риторика настолько не приветствуется ни горбачевским, ни ельцинским, ни путинским правительствами? Само понятие «русский» считается опасным — не выглядит опорным ни для кого. Для властей оно является не национальным, а националистическим.

— Потому что Путин умный и понимает, что этнический национализм в России обречен оставаться на маргинальных задворках, просто обречен, у него нет будущего. Хотя у нас 80% титульной нации, если не больше, по мировым критериям мы считаемся мононациональным государством, а не многонациональным, но у нас другие этносы присутствуют иначе, чем во многих государствах. Есть районы компактного проживания — Татарстан, Башкирия, Кавказ, и это очень важные регионы. Есть и другие причины, по которым этнический национализм реально опасен для целостности государства.

Я думаю, эту опасность понимали русские цари, кроме последнего, заигрывавшего с Союзом русского народа. Но он был, мягко говоря, не самым умным из русских самодержцев, да и кончил хуже всех, ну и мы вместе с ним.

Национальный мир наше начальство тоже ищет в прошлом. Прямо как Трамп, у которого главная идея тоже в возвращении в прошлое: «Сделаем Америку снова великой (безопасной, эффективной, первой и прочее)!»

А где то прошлое, которое должно у нас стать будущим? Это империя Романовых, не настоящая, разумеется, завершившаяся катастрофой, а начальством же и придуманная.

В ней, в придуманной империи Романовых, было три очень привлекательных для сегодняшнего начальства момента. Первое — добровольный авторитаризм, то есть это авторитарная власть, никто государя не избирает, естественно, и все с этим соглашаются.

— Кроме выродков.

— Выродки есть, конечно, на то и полиция. А кроме полиции — презрение народа. Вы знаете, было советское стихотворение про Фанни Каплан, то ли Демьян Бедный, то ли кто-то написал, что народ ее наказал презрением. Не расстрелом, заметьте, а презрением. Добровольный авторитаризм — это раз.

Затем национальный мир с приматом русского народа и православия: никто не сомневался, что это страна русских, при этом всем остальным давали жить, погромы — это так, иногда, с кем не бывает.

Ну, и третье — сильно уважали в мире. Когда Александр III говорил, что Европа может подождать, пока русский царь рыбу ловит, то кроме некоторой интеллектуальной дефицитарности в этом высказывании проявляется еще и представление о роли страны в мире — ничего, подождут. Все это сегодняшним руководителям страны очень-очень нравится, и они пытаются это возродить, в том числе национальный мир, как они его понимают, разумеется.

Посмотрите, Владимир Владимирович открывает самую большую мечеть в Европе (вместе с Эрдоганом, который на тот момент еще не проявил своей звериной сущности), активно поддерживает строительство еврейского Музея толерантности. Власть проявляет демонстративное уважение к другим конфессиям, к другим этносам. Но это только до тех пор, пока ты сидишь в резервации. Они построили или хотят построить такой мир, в котором каждый сидит за своим заборчиком и знает, что за этот заборчик не надо выходить. Пока еврей в кипе, в пейсах и ходит в синагогу, — это хороший еврей, это правильный еврей. Но еврей, который говорит: ребята, у меня тут одинаковые права со всеми вами, это моя страна, точно так же, как ваша, — это уже хуже. А еще хуже, если татарин или, прости господи, лезгин какой-нибудь станет говорить, что у него в Москве такие же права, как у русских, — ты вообще, чурка, под лавкой сиди! Знай и люби свое место, понимай, кто в лесу главный, тогда и живи спокойно. Они думают, это и есть национальный мир.

— Но при этом интересно, что, при всей эстетической любви к Российской империи, постоянных отсылках к ее историческому опыту как эстетически значимому, все попытки объявить, что нынешняя Россия — это правопреемник Российской империи, не Советского Союза, воспринимаются как маргинальные. Им может отводиться полукарнавальное место в духе демарша Натальи Поклонской с иконой Николая II.

— Писали, что Николай II, оказывается, не был убит в Ипатьевском доме, а погиб в бою с фашистами.

— Да, но речь идет о том, что предложения, которые вносит коллектив Егора Просвирнина или Поклонской, — это заявка на то, чтобы считать отречение Николая II вне закона и объявить себя правопреемником Российской империи, а не Советского Союза, угнетавшего русский народ! Но для власти они маргинальны, не говоря уже об интеллектуалах. О правопреемстве в отношении к Российской империи современная путинская Россия говорить никогда не будет.

— Они отвергают это по соображениям абсолютно прагматическим и рациональным. Например, Российская империя не была членом Совета безопасности ООН, у нее были другие границы и так далее. Нельзя объявить себя сыном прадедушки, вы сын вашего отца, а не прадедушки, а прадедушка — это один из ваших предков. Это предложение маргинальное, а Путин не идиот.

— Это наследие Российской империи — двойственное. От Александра III можно заимствовать эту фразу, а можно ведь смотреть на то, что он при всей своей нелюбви к французскому республиканизму вынужден был подготовить Антанту. И Европа, и Россия в то время не были так разграничены, как в «воображаемой истории», по Ч. Тейлору.

Сименс принял российское гражданство, был крупнейшим российским бизнесменом, здесь же вспоминаются Нобель и Маннергейм. Россия и Европа образовывали единый контур, разумеется, не без внутренних напряжений. Но говорить о том, что некий солидарный Запад или, как сейчас говорят, объединенный Запад был против России, — исторически просто бессмысленно. Этого никак нельзя утверждать! Почему, однако, заимствуется эта линия, традиция изоляционистского понимания, а не линия осторожного, но внимательного партнерства-взаимодействия?

— Смотрите, во-первых, хочу напомнить, что Екатерина II говорила: «Россия есть европейская держава», и сомнений в этом ни у кого не было. Россия в союзе с Китаем, с Ираном, с Зимбабве против Запада — русские цари в гробу переворачиваются!

А заимствуют они то, что им сегодня выгодно, что обосновывает правильность их сегодняшних действий. Я уверен, что Столыпин, которому открывал памятник Путин, — это не тот Столыпин, которого уважаю я, это разные люди, они даже не однофамильцы. Но им выгодно подавать его так, как подают, прошлое обслуживает будущее.

— Условно говоря, Столыпин столыпинских галстуков против Столыпина столыпинских переселений?

— Для меня, например, это Столыпин второго освобождения крестьян, то есть разрушения общины, а также да, Столыпин…

— Который разгоняет Вторую думу, да?

— Столыпин, который борется с радикальными революционерами. Возможно, это точка, в которой мы совпадаем с Владимиром Владимировичем. Ну и ладно: он про это не узнает, а я переживу.

— А когда вы говорите «мы», вы говорите: Столыпин, которому наследуем мы, и Столыпин, которому наследуют они, кто эти «мы»?

— «Мы» — это либералы, демократы, западники или, более правильно, универсалисты. Идея русских западников всегда была в том, что есть универсальные законы, и мы прежде всего люди — нет ни эллина и ни иудея. Давайте жить по-человечески, давайте жить с нормальным парламентом, частной собственностью. Посмотрите, люди живут как люди, чего же нам-то так не жить?

А вот славянофилам, по-моему, наследуют сторонники особого пути России. Но особый путь, концентрация внимания на отличиях себя, своей страны от других — вещь опасная. Философская традиция Германии, которая объявляла немцев особым народом, не европейцами — мы никогда не будем европейцами, мы никогда не будем какими-то лавочниками, как французы, мы немцы, мы носители какого-то там духа и так далее — стала интеллектуальной предтечей фашизма. Этот таинственный дух выразился в 33-м году в этих бандитах и в 45-м закончился крахом. Больше, судя по их разумному поведению после катастрофы, немцы такой ошибки не совершат.

Особость всегда есть, но ее утрирование или повышенное к ней внимание почти всегда нужно для оправдания отсталости или просто для некоторого жульничества на государственном уровне. В начале 90-х мне рассказывал сотрудник МВФ, приехавший в составе делегации Фонда на переговоры по предоставлению нам финансовой помощи, что во всех абсолютно странах им говорят одно и то же: вы не понимаете нашей специфики. То, что вы говорите, везде работает, а у нас — в России, в Буркина-Фасо — работать не будет, у нас тут душа, традиции и прочее. А заканчивается, естественно, тем, что деньги нам надо давать не на таких условиях, а на таких.

Особость, национально-культурная специфика, конечно, есть. Вопрос лишь в том, должна ли она быть положена в основу политического и экономического порядка, т.е. должно ли у нас быть принципиально иное, чем у всех, политическое и социально-экономическое устройство? У всех выборы, а у нас царь, у всех рынок, а у нас «по правде», у всех земля в частной собственности, а у нас она Божья — это Зюганов сказал. И готовы ли мы платить за этот выбор. Например, земля будет Божья и, соответственно, не будет предметом торговли, а это влечет за собой низкую производительность труда в сельском хозяйстве и высокие цены на жилье. Или, все-таки, сохранять эту специфику как орнамент, рамочку на картине, где изображено то же, что у всех? Это не может решаться сверху, это должно быть предметом дискуссии и свободного выбора граждан.

— Леонид Яковлевич, но эта защита особости также проявляется в том, что, как скажут некоторые особенно усердствующие граждане, «вы не знаете нашей специфики». А за ней ведь есть ряд феноменологических оснований? Ведь и в Европе евроскептики говорят о том, что Брюссель — это каток, который национальные традиции якобы раскатывает в асфальт, в Финляндии или Венгрии «простые люди» чувствуют, что они должны отказываться от каких-то привычных им вещей «непонятно ради чего». Мы все знаем эту систему аргументации! Итак, национальный проект может быть озвучен и как защита особости — защита того, от чего люди не готовы отказаться, может быть, в каждой стране это озвучивается как-то иначе, по-своему. Но ведь действительно наверняка в Буркина-Фасо есть непонятные представителям Международного валютного фонда особенности жизни, которые граждане этой страны страшатся утратить?

— Конечно, есть.

— Национальный проект подается как защита «наиважнейшего»…

— Любое вранье, если оно эффективное, и любая фобия, если она настоящая, основаны на реальности. Ребенок боится серого волка, который сидит под кроватью и может из-под кровати вылезти и его съесть. В основе — понимание того, что волк — это реально очень опасное животное, и знание того, что волки съели дедушку соседа. Они правда его съели, волк действительно опасен, его только под кроватью нет.

Да, конечно, мы особые, и мы хотим это сохранить. Но мы действительно заботимся об этом наборе значимых для нас моментов жизни или спекулируем на них, пытаясь обмануть всех? Чтобы, например, Европейский союз предоставлял помощь моей стране, но за это ничего не требовал? Или, возвращаясь к волку, мы стараемся снизить уровень опасности или страхом перед волком оправдываем свое нежелание открыть форточку и намерение и дальше сидеть взаперти?

И конечно, есть глупость и наглость любой бюрократии, от которой нормальному человеку хочется защититься.

Возьмите комплекс зданий Европарламента в Брюсселе. Глядя на него, становишься евроскептиком, настолько он всей своей стеклянной огромностью чужд брюссельской архитектуре. А стоит все это, практически, в центре города.

А еще бесконтрольность и коррупция. Уверен, что мебель в эти здания закупалась с откатами. Там такие стулья, что, чтобы их подвинуть, два грузчика нужны. Добавьте к этому привилегии еврочиновников и мудрые решения типа регулирования размера огурцов. Всегда так бывает: заставь дурака Богу молиться…

Но, думаю, это все временно, и, несмотря на Брекзит, Марин Ле Пен и прочее, интеграционные тенденции — отнесение национальных особенностей к орнаменту, а не к основной картине — победят. У китайцев есть поговорка: «не перегнешь — не выпрямишь». Посмотрите, как смеялись над всякими феминистскими требованиями и правилами — ну явно перегибы! А результат? Совершенно фантастический прогресс в гендерном равенстве. Аналогично — в равенстве этническом, конфессиональном и так далее. Ну, а перегибы неизбежны и даже необходимы.

— Есть ли какой-то критерий для различения перегибов и сущностного содержания предлагаемого?

— Я бы не осмелился его формулировать. Лишнее отваливается само. Идеологемы, в том числе национальные, формируются не по приказу сверху, не решением правительства, а в длительном общественном диалоге. Ведь, допустим, христианство возникло не тогда и не от того, что четыре человека написали каждый по своей версии того, как плотник из Назарета по имени Иисус творил чудеса, а потом принял смерть на кресте. Диалог по тем проблемам, которые лежат в основе Евангелия, начался за столетия до этого. Да и когда святой Лука, например, поставил точку в своей рукописи, в мире ничего не изменилось. Диалог продолжался еще столетия, и только после этого его текст стал Евангелием от Луки (не формально, а по-настоящему). И потом он продолжался, да и продолжается, поэтому и существует христианство не только и не столько как религия, а как мироощущение, лежащее в основе современной цивилизации.

А без диалога ничего бы не получилось, те же самые тексты и постулаты не работали бы. Поэтому, кстати говоря, у нас не может быть реализован национальный проект — нет дискуссии, я имею в виду широкой, с вовлечением разных групп, власти, ее оппонентов и т.д., а без такой дискуссии национальная общность сформироваться не может.

— Но когда формировались классические европейские национальные проекты, тут упоминалась Франция, Германия конца XIX века — так называемая бисмарковская Германия, там ведь тоже диалог не особенно приветствовался?! Были элитарные группы, медленно создававшие институты, уже внутри которых вызревали новые поколения, для которых язык национализма был уже само собой разумеющимся.

— Эти элитарные группы были в диалоге друг с другом и внутри себя. И в этом смысле вся мыслящая Франция принимала в этом участие. Другое дело, что вся эта мыслящая Франция могла составлять 2% от населения Франции.

У Эйдельмана в «Грани веков» есть очень интересное наблюдение. Говорили, что Павел I поссорился со всей Россией. Давайте, пишет Натан Яковлевич, посмотрим, что такое вся Россия, кто ее составляет? В стране 33 миллиона человек, но подавляющее большинство — неграмотные крестьяне, их мнение об императоре неважно. 100 тысяч дворян, но 90 тысяч из них живут по своим медвежьим углам, пьют водку, балуются с девками, про императора не думают и никак его не оценивают. А вот есть несколько тысяч человек, которые живут в Петербурге, — офицеры гвардии, аристократия, дворянская интеллигенция, двор, — вот это и есть вся Россия того времени, с которой Павел поссорился. Она была существенно меньше, чем сейчас, но и сейчас это, конечно, не все 146 миллионов, а только те, которым, как минимум, интересно то, что происходит вокруг.

— Скажите, пожалуйста, вы сказали, что консерватизм для нас — это некий аффект. В какой степени национализм может быть аффектом, вспоминая историю с Крымом, вспоминая нынешнюю историю с радикально военизированным настроем массы людей? В какой степени национализм, который может или уже начал формироваться в России, действительно связан с эмоциональным всплеском в обществе?

— Да, и какие могут быть следующие шаги после Крыма для поддержания этого аффекта?

— После Сирии.

— Невозможно себе представить нынешний проект эволюционным: развитие а-ля Александр III нам вряд ли доступно… Потому что мы уже привыкли к эксцессам, массы давно привыкли к наркотику «великолепных акций», в какой степени можно сойти с их иглы?

— Да, учитывая, что сам этот Крым, и Сирия — это в общем-то довольно давняя, еще допетровская и петровская мечта о прорыве не только на западном, но и на южном направлении.

— К теплым морям.

— К Константинополю, к проливам… Даже Александр Кушнер мечтал в одном из стихотворений: «Когда бы град Петров стоял на Черном море, / Когда бы царь в слезах прорвался на Босфор».

— Современный русский гражданский национализм — про этнический не говорю, т.к. это маргиналы, мало на что влияющие, — полностью базируется на аффектах, иллюзиях и на определенной эстетике. Кроме этих моментов русских националистов ничего не объединяет. К Сталину они относятся по-разному: Проханов, например, на него молится, а Просвирин наоборот, к СССР — по-разному, даже к Западу и Великой Отечественной — по-разному. Т.е. общего содержания у них практически нет. А общая у них именно эстетика — русские воины, девушки в кокошниках и вся эта придуманная страна, про которую Галич спрашивал: «А была ли когда-нибудь эта Русь на Руси?» Конечно, ее не было, но ее аффективный образ существует в их сознании и вполне может влиять на поведение — на голосование, участие в протестах и т.д. В общем, на выбор пути страны, когда и если у них появится возможность по этому поводу высказаться.

Часть этих аффектов и иллюзий, по-видимому, разделяется и властью, а иллюзии власти — это страшная вещь. Если мне что-то кажется, я из-за этого радуюсь или расстраиваюсь, а если президенту кажется — начинают двигаться танки.

Донбасс, например. Начальство думало, что там будет, как в Крыму, — вежливые люди, военно-спортивный праздник «Весна» (кто не помнит, так называлась операция по захвату Крыма у Аксенова — у того, который Василий, а не у того, который Гоблин). Они, похоже, сами поверили, что есть этот самый русский мир, что наши войска там встретят цветами, а русскоязычные люди на Юго-Востоке Украины только и мечтают припасть к стопам. Вот они и начали с символических акций. Посланная из Москвы шпана срывала государственные флаги Украины со зданий областных администраций и вывешивала флаги РФ. Потом, поскольку шпана — она и в Африке шпана, они делали селфи и отправляли своим девчонкам. Через это их вычислили, и стало понятно, что это ребята из Москвы, нашисты и им подобные.

Но главное не в том, что всё начали платные провокаторы, а в том, что народ на Донбассе, где много русских, где не любят Киев и поддерживали Януковича, флагам, тем не менее, не умилился и в русский мир в большинстве своем не захотел. И вооруженных нами трактористов и шахтеров, а также наших отпускников встретили не цветами, а совсем наоборот. А все потому, что нет этого русского мира, наши его сами придумали и сами себя убедили, что это на самом деле. Иллюзия, неадекватные эмоции выразились в масштабных военных действиях и тысячах жертв. И теперь тупик: других таких земель, как Крым, где нас могут хорошо встретить, на Земле не осталось. На этом пути не может быть ничего, кроме катастрофы, мы уперлись в стену.

— И тогда один из последних вопросов сегодняшнего интервью… Если действительно речь идет об управляемых аффектах, что потенциально представимо в национальном строительстве, кроме них? Что можно было бы волевым образом учредить в ходе подобного строительства?

— А кого вы здесь видите субъектом этого национального строительства? В зависимости от этого ответ на вопрос.

— Допустим, новое поколение политиков в экстренном порядке намерено решать те проблемы, которые даже не ставила путинская власть.

— Мне кажется, что национальное строительство не есть задача политиков. Я убежден в том, что когда политики начинают заниматься национальным строительством, формированием нации, то это по причине того, что они либо жулики, авантюристы, либо абсолютно неэффективны, либо чаще всего — и то, и то. Политики должны заниматься решением объективных проблем, и повседневных, и долгосрочных.

— То есть экономикой?

— Не только. Образованием, обороной, безопасностью на улицах и так далее. На выборах в рационально организованных обществах кандидаты говорят не столько о значимых для людей символах, сколько о социальном обеспечении, рабочих местах, преступности и т.д. Чем более серьезен кандидат, тем больше он говорит о прагматике, чем более он пустой и авантюристичный, тем больше у него высокопарных бессмысленностей. Слободан Милошевич на свои последние, блестяще выигранные выборы шел под лозунгом «Так надо!». Как надо, разумеется, не объяснялось, зачем обременять людей лишней информацией? Собственно, Трамп делает ровно то же самое.

— А здесь «Мы победим», «Я горжусь».

— А у них “Yes we can!”, “Make America great again”, все что угодно. Как компонент это есть у всех, и, видимо, без этого компонента политика не получается. Но она не может к этому сводиться, т.е. может, но не должна. Вообще-то говоря, это не ваше дело, ребята, объяснять мне, чем мне гордиться, а чем нет. Ваше дело сделать так, чтобы мои налоги работали нормально.

Чем более авторитарна и чем более неэффективна власть (а мне кажется, что по крайней мере в долгосрочной перспективе это совпадает, авторитарная власть неэффективна), тем больше она склонна говорить о высоких материях — величие, достоинство, чистота расы, жизненное пространство…

— Суверенитет.

— Суверенитет, суверенная демократия, весь этот поток сознания. И не склонна говорить о конкретных практических вещах, где можно проверить выполнение обещаний.

Еще раз: не дело власти заниматься национальным строительством, ее дело — обеспечение жизни людей. Это и качество жизни в целом. И отдельные ее компоненты — образование, транспорт, экология. Ну и безопасность, конечно, и на улицах, и внешняя.

А вопросы веры, нации, совести — это наши вопросы, это мы сами внутри своих семей, в диалоге с соседями, в диалоге с друзьями, в книгах и так далее для себя решаем, нам для этого не нужно правительство. Мне не нужен президент в качестве морального авторитета, мне нужен президент в качестве координатора деятельности государственных структур по обеспечению качества моей жизни, это да. Но мне не нужно, чтобы он мне говорил, кто хороший, а кто плохой, чем гордиться и чего стыдиться. В этом я без него разберусь. И моральных авторитетов я себе сам выбираю. Может, конечно, так совпасть, что мой моральный авторитет еще и президент моей страны, но это нечасто.

— Вы говорите о ваших личных, частных идеалах, но национальный идеал — идеал коллективистский. Если говорить о ваших ценностях, способных встать в общезначимый ряд, то какие это ценности, кроме ценностей потребления, защиты, благополучия, обеспеченного будущего, здравоохранения и прочих идеалов, в основном, второй половины ХХ века?

— Так это и есть общие ценности, которые нас всех объединяют. Провалившийся асфальт или загаженный лифт — одинаковые проблемы и для тех, кто «Крым наш», и для таких, как мы с вами. И для православных, и для атеистов. Нас объединяет не только то, что все мы принадлежим к одному биологическому виду и даже говорим на одном языке, но именно общие проблемы, перед которыми мы все равны. Преступник объединяет меня с полицейским, сумасшедший, готовый взорвать себя вместе с окружающими, — со всеми, кто оказался или может оказаться рядом со мной, вне зависимости от их политических взглядов или эстетических пристрастий. Короче, это общий враг, только надо помнить, что в качестве такового может выступать и что-то совершенно безличное — аномальный холод, например, или наводнение, когда мы все должны помогать друг другу, а государство — всем нам. Я вообще думаю, что главная задача государства — это решать именно такие, общие для нас всех проблемы.

Но еще одна его задача и одна ценность, о которой мы часто забываем, — это дать людям возможность самореализации, возможность для каждого человека стать тем, чем он может стать. Здесь уже нам, в зависимости от наших склонностей и способностей, нужно разное, но мы все заинтересованы, чтобы каждый из нас это получал.

Однако самореализация очень часто требует возможности добровольного объединения с другими людьми. Нация как идентификация, как ощущение принадлежности, в идеале, — тоже добровольное объединение. И ее конструктивное развитие зависит от того, насколько эта добровольность реализуется в данном обществе и в данном государстве, а насколько к объединению принуждают.

Например, я филателист, потому что я хочу быть филателистом, я хочу собирать марки, мне это нравится, я хочу встречаться с другими, кто тоже собирает марки, и так далее. Это мой личный выбор, но государство должно не мешать мне и другим филателистам (например, не объявлять это деятельностью, подрывающей общественную безопасность) и не мешать или даже помогать нам объединяться друг с другом.

Но тоталитарное государство может заставлять меня быть филателистом, объявив, допустим, что все дети должны собирать марки, награждая тех, кто собрал больше, устаивая соревнования между классами и т.д. И тогда собирание марок приобретает совершенно другой смысл — не деятельность, которая лично мне и моим товарищам интересна и приятна, а способ доказательства моей лояльности системе.

Важно, чтобы и в более серьезных проблемах — в определении собственной национальной и религиозной идентичности — была свобода выбора. У меня есть приятели немцы — верующие люди, ходят в церковь, соблюдают обряды. И тут я узнаю, что их сыновья-подростки некрещеные.

Оказывается, они их не крестили потому, что это очень серьезный выбор, который нельзя делать за детей. Когда вырастут, они должны будут сделать его сами. А пока родители только объясняют им, что такое быть христианином, почему они сами принадлежат к этой конкретно церкви и т.д. Решат, говорят, креститься, будем очень рады, ну а нет — что же поделаешь?

Мне кажется, что нация — это тоже осознанная добровольная принадлежность, это ощущение общности и солидарности с другими людьми, которые тоже к ней принадлежат. И это не дело государства. Дело государства — дать нам с вами возможность реализовываться в качестве русских, или татар, или кого угодно. Или даже новую нацию основать — шахматистов, например. Лишь бы мы другим не мешали.

— Кроме качества жизни, как вы его точно описываете, есть еще и образ жизни. В чем различие между тем и другим? Качество жизни действительно выбирается, это достижительная активность, а образ жизни — это то, каким образом аттестуется коллективная природа общества и твоя природа в нем. Оказывается, что те идеалы, которые вы сейчас провозглашаете, далеко не соотносимы с системой психологических, морально-этических или культурных норм даже Толстого и Достоевского — стандартные имена, которые обычно упоминаются националистами сотоварищи. Но разве это не важно: они еще со времен Каткова не связываются с русской культурой?! Очень трудно привнести в образ жизни то, что уже не описано как удел природы. А как удел природы в России описано то, что связано со становящимися в ряде случаев клише любовью, долготерпением, ненавистью к «немецким слободам», с удалью, с карамазовским размахом человека, но и с «отеческим» православием, из которого выросло крайне многое, — они существуют веками в этой культуре. Как с этим быть? Вы принципиальным образом не упоминаете ничего из этого? Образ жизни и качество жизни — это вопрос.

— Образ жизни еще как выбирают! Но государство, а часто и общество стараются диктовать нам, что выбирать, говорят, какой образ жизни правильный, а какой нет. Национальная идентичность сегодня, особенно, по-моему, у нас, — это набор предписываемых эмоций. Русский должен любить березки и поля, а чеченец, наверное, горы. Надо гордиться Победой, просторами, взятием Казани и Крыма. Надо «болеть за наших», а быть к спорту равнодушным неправильно. Руцкой, когда, будучи вице-президентом, начал заигрывать с националистами, в одном из интервью в ответ на вопрос, что он пьет, замахал руками: никакого, мол, коньяка или этого виски богомерзкого, я русский человек, я водку пью!

Но главное даже — не что ты любишь, а что ненавидишь. Ты в той степени часть своего народа, в какой ненавидишь врагов своего народа. Думаю, что обострение национальной враждебности связано и с тем, что ненависть к врагу — самый простой и, в общем, ни к чему не обязывающий способ обретения национальной идентичности. Плюешься на Обаму — значит, правильный. Только имейте в виду, требуется не столько правильное поведение, сколько правильные чувства. Ненавидеть Америку надо на самом деле, а не притворяться!

Когда нация, да и любое сообщество, формируется или выходит на новый этап своего существования, появляются активные группы, которые берут на себя право решать, кто правильный, а кто нет. Вот эти безумцы, которых у нас называют террористами, решают, кто идет по пути Аллаха, а кто от этого пути отклоняется. Процедуры, разумеется, нет, есть их мнение. А Проханов, например, говорит, что для русского человека государство дороже жизни. Он, фактически, дает дефиницию: русский — это тот, кто готов пожертвовать жизнью ради государства. Т.е. если даже ты и формально русский, но жизнь для тебя все-таки дороже государства, значит, русский ты не настоящий, может быть, даже и еврей! Это уже посерьезнее принуждения любить березки.

— Трудно представить себе Руцкого, которого вы спрашиваете: ты, брат, за безопасность? Да, конечно, я за нее.

— Примерно да. Но когда вы говорите о Толстом и Достоевском, особенно о Достоевском…

— Толстоевском.

— Я совершенно убежден в том, что Достоевский причинил ужасный вред русской культуре, потому что он придумал русского человека, которого никогда не было. Частично, кстати, он его придумал в Италии — мне показали дом во Флоренции, где он жил, когда работал над «Идиотом».

Я вырос в Питере, мой отец оттуда, и жена моя там выросла, я знаю и чувствую этот город. Так вот, того города, который описал Достоевский, нет и, уверен, никогда не было.

— А Гоголь?

— Город Гоголя есть, хотя больше, конечно, это город Пушкина. Но города Достоевского нет. И нет его русских людей, он их придумал, причем придумал такими, которые в принципе не могут вписаться в нормальную жизнь. Но он был гений и придумал так, что многие до сих пор верят, особенно за рубежом. Так Толстой придумал войну 1812 года: ведь все наши представления о ней базируются на книге человека, родившегося через шестнадцать лет после 1812-го.

Натан Яковлевич Эйдельман, с которым мы были немного знакомы, мне как-то сказал, что XIX век России мы понимаем хуже, чем XVIII, потому что титаны русской литературы XIX века придумали, сконструировали свое время и заслонили его собой. И мы не знаем теперь, что там было на самом деле.

Вообще, наша «литературоцентричность» диктует поиск или, по крайней мере, обоснование того, что естественно для нас — а если это естественное существует, то его важно понять, — в литературе, а это не всегда конструктивно. Вот Достоевский, уверен, неестественнен.

— Как это доказать?

— Например, тем, что Достоевский значительно более популярен на Западе, чем у нас, просто по реальному чтению. Они читают Достоевского, чтобы понять таинственную русскую душу. А что сто пятьдесят лет прошло, так это ладно: у них ведь тоже вера в неизменность — по крайней мере, в нашу неизменность. Много лет назад у меня здесь, в этой комнате был чудесный разговор с приехавшими посмотреть на нашу таинственную страну французскими психоаналитиками. Они были ужасно удивлены, что никто не говорит по-французски. Мы, говорят, были уверены, что у вас все образованные люди свободно владеют французским, мы «Войну и мир» читали.

Но если говорить о естественном или неестественном образе жизни, то есть одна серьезнейшая проблема, и боюсь, что я здесь встану на очень консервативную и неполиткорректную точку зрения. Это проблема того, кто и как может менять сложившийся образ жизни. В Англии во многих местах вместо “happy Christmas” стали писать “happy holidays”, потому что есть мусульмане, которые Christmas не отмечают, у них это просто выходные дни. Я атеист, я не принадлежу ни к какой религии, ни к какой церкви, но мне это не нравится (понимаю, что не мое дело, дома проблем хватает, но это как пример). Англия — страна, созданная людьми, исповедовавшими христианство и отмечавшими Christmas. Города, дороги, бытовые традиции — все было создано этими людьми.

Это не значит, что не должно быть изменений, но изменения должны быть медленными и происходить в соответствии с внутренними процессами. Люди не должны менять свою жизнь потому, что кто-то им сказал: мне не нравится, как вы живете. Сейчас во Франции был скандал, когда в одном из городов-спутников Парижа местная мусульманская община потребовала, чтобы перестали в магазинах продавать свинину, потому что это оскорбляет их религиозные чувства. Мэр этого города им ответил: ребята, в мире 57 стран, где ислам является официальной религией, и там не продают свинину. А вы приехали к нам, потому что у нас лучше. Но, может быть, у нас потому и лучше, что у нас продают свинину? Может быть, у нас потому и лучше, что у нас нет этих запретов? Он тут же стал знаменитым, и наверняка, как это ни печально, он заодно с Марин Ле Пен. Если эту проблему — право на сохранение привычного образа жизни — игнорировать, приходят такие, как Трамп или как австрийские неонацисты.

Здесь очень сложно разделить, что правильно, а что нет. Имеют право люди, принадлежащие к какому-то нетрадиционному для этой страны религиозному направлению, строить свои храмы? Да, конечно, имеют. А могут они изменить архитектурный образ города, в который они приехали? По-моему, нет. В Париже архитектурно доминируют католические храмы. Я не уверен, что для французов, да и для всего мира хорошо, если там будут доминировать мечети. Хотя я понимаю, что нельзя дискриминировать людей по принципу отношения к религии. Просто это реально очень сложно, здесь лозунги, в том числе наши, либеральные, не всегда срабатывают.

— А что тогда внутренние причины — это мнение тех, кто относится к нации веками, или какие-то ограничения тех, кто является новоприбывшим?

— Трудно предположить, что британцев кто-то может заставить поздравлять друг друга таким или иным способом, что они скажут: “yes, of course” и изменят свои столетние привычки.

— Вежливость ситуативна! Британцы исходят из того, что в данной ситуации вежливым можно быть так-то.

— Я же говорю, это очень противоречиво. Из уважения к своим соседям-мусульманам, может быть, лучше не подчеркивать, что это Рождество, хотя я в этом и не уверен. Но кто-то так считает, а кто-то именно из-за этого будет голосовать за людей типа Марин Ле Пен или Рогозина. Нет у меня решения. Но есть же, допустим, таблички на зданиях, что оно охраняется государством. Значит, это здание, его облик признан некой ценностью, его нельзя переделывать (хотя в конкретном случае за этой табличкой может стоять все что угодно, коррупция, например).

Я как-то подъезжал на машине к Сарагосе. За много километров до города на горизонте появились шпили. Вот эта картинка — шпили сарагосских храмов — тоже должна охраняться. Как и многое другое. И это в общих интересах.

— Но общим ли интересом жив человек? На этом все! Спасибо!

Беседовали Ирина Чечель, Александр Марков и Михаил Немцев

Читать также

Русское будущее: знаки надежды

Дискуссия редакции Gefter.ru с писателем Борисом Минаевым

Лидер и русские: противовесы

Дискуссия редакции Gefter.ru с политологом Андреем Колесниковым

«Тупики» обсуждения русского. Дискуссия с политологом и историком В. Жарковым

«Русские как множество»: обойтись без биологических конструкций

Картина мира: Россия или русский мир?

Беседа в рамках гефтеровского цикла «Возобновление русского»

«Кроваво, но не рефлексивно»: государственность России и дефицит планирования

Беседа Михаила Немцева и Валентина Гефтера в рамках серии «Возобновление русского» на Gefter.ru

Русское без советского: этнические доминанты русского?

Россия безопасности и процветания: демократическая версия национальной идеологии

«Возобновление русского»… Будущее без подготовки

Политический спарринг редакции Gefter.ru с политологом Марией Снеговой (Нью-Йорк)

Русское: общее или личное?

Леонид Гозман — о национальной идее на Gefter.ru

Комментарии