Алексей Бородкин

«Троцкий был коммунистом. Как твоя бабушка»

Зов из ниоткуда: счеты с прошлым

2 972

2 972

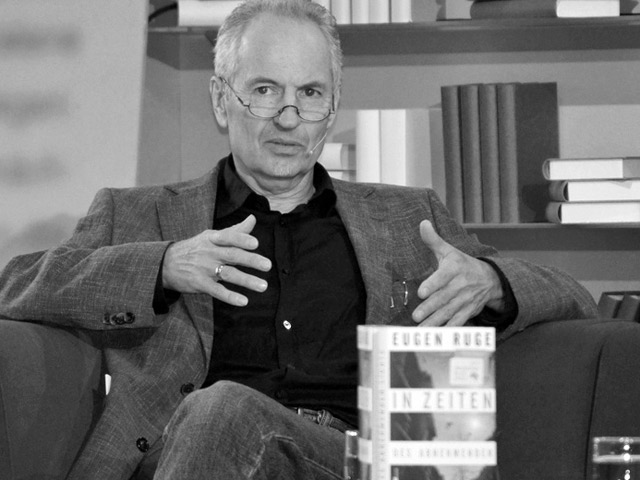

© Оригинальное фото: Das Blaue Sofa / Club Bertelsmann [CC BY 2.0]

Ойген Руге представляет свой роман «Дни убывающего света» в рамках проекта “Das Blaue Sofa” (12 октября 2011 г.)

О романе Ойгена Руге «Дни убывающего света».

Дебютный роман Ойгена Руге «Дни убывающего света», переведенный уже более чем на двадцать языков и получивший по выходе в Германии в 2011 году престижную Немецкую книжную премию, наконец-то появился и на русском языке (М.: Логос, 2017). Учитывая сильную «русскую» (точнее — «советскую») тему в романе и особенности биографии автора (родился в семье ссыльного немца в 1954 году в поселке Сосьва Свердловской области), такая задержка появления перевода в России выглядит недоразумением. Сам Руге такое положение вещей объясняет отсутствием у русских «склонности работать со своей исторической памятью». «Дни убывающего света» — это семейная сага, история четырех поколений восточнонемецкой семьи, разворачивающаяся на фоне «большой» истории и краха реального социализма (главы романа поименованы датами, что подспудно заявляет приоритет хода календарного, исторического, а не личного времени). Руге прощается со страстью к политическому XX века, которая дробится и улетучивается в сингулярных человеческих жизнях. Честное, порой доходящее до автобиографического эксгибиционизма повествование (лимфома, с которой борется главный герой романа Александр, — диагноз, который имел место и в жизни самого Руге) рассказывает о полувековой истории ГДР глазами членов одной семьи. Руге, который, как и главный герой, после открытия венгерской границы в 1989 году бежал на Запад, не принимает позу жертвы или судьи, а, скорее, просто свидетельствует, перерабатывая личные воспоминания в память о XX веке.

Немецкие критики назвали «Дни убывающего света» «Будденброками в ГДР», да и сам Руге представляет роман как «историю гибели одной семьи». И роман действительно выглядит как парафраз классического текста Томаса Манна: те же четыре поколение, та же история «убывающей» жизненной силы, только с реальным социализмом в качестве исторического задника. Стоит только заменить «семейное дело» на «дело партии». Даже феноменология различий поколений дается сходным образом — через кисти рук. Исчерпывающее описание отца семейства, «сводного» дедушки Вильгельма: «маленькая голова, огромные руки», что свидетельствует о его пролетарском происхождении. И убывающие, выветриваемые корпускулы соответствия линии партии и наивной веры в коммунистический проект: бабушка Шарлотта, позволившая себе небольшой приступ внутрипартийной паранойи, тут же раскаивается («Шарлотте стало стыдно. За вуаль. За свой страх. За десять банок Nescafe в чемодане… Да, партия нуждалась в ней. И она будет работать. Она будет помогать, строить эту страну — есть ли задание прекраснее?»). Ее сын Курт, отсидевший десять лет в советском ГУЛАГе, «самый продуктивный историк ГДР», — да, социалист, но с трудом выносящий партийных функционеров, осуждающий кампании травли «неблагонадежных». Внук Александр, который после открытия венгерской границы бежит в Западную Германию. И его сын Маркус — предсказуемо «закидывающийся» экстази и играющий в Doom (но при этом все еще «тот самый правнук» партийного секретаря района Вильгельма, получающего по ордену на каждый свой день рождения).

«Троцкий был коммунистом. Как твоя бабушка» — смешная в своем ненамеренном сарказме эпитафия, которой награждают личную историю Александра две путешествующие по Мексике швейцарские студентки, поклонницы New Age. Идейный политический гигантизм XX века, перемалывающий судьбы, вторгающийся в реальность, сам представляющий ее последний предел, оказывается всего лишь воспоминанием, причастность к которому кажется неуместной и неловкой. И если «сводный» дед Александра Вильгельм («70 лет в партии») истово проповедовал внуку наступление коммунизма в СССР в ближайшем будущем («когда ты станешь, как папа, тогда уже в Советском Союзе наступит коммунизм — и, возможно даже, во всем мире»), то теперь это просто выхолощенный историей анекдот. Но как быть, если этот анекдот — история твоей семьи?

Подлинная драма романа — не в жизненных сценариях героев, а в проступающей за комичными повседневными дрязгами (сколько раз нужно прожевать пищу по рекомендации доктора? как правильно приготовить клецки по-тюрингски?) нарастающей а-коммуникации. Семь героев, каждый из которых наделен прямой речью, каждому из которых отдана хотя бы одна глава (включая русскую бабушку Надежду Ивановну) — это семь абсолютно замкнутых cogito, скрепленных клеем дат, которые как могут, так и сосуществуют. Пика это достигает на юбилее Вильгельма (а это ключевая дата романа, в которой происходит финальная расстановка позиций героев, данная сразу глазами шести персонажей): Надежда Ивановна, пытаясь поздороваться с правнуком Маркусом, вместо приветствия, путаясь, произносит немецкое «Аффидерзин». Коммуникацию не удается наладить даже post factum: Александр, отправившийся в Мексику, волшебную страну из рассказов умершей бабушки Шарлотты, где та провела молодость, не может реконструировать ее присутствие ни в одном из местных ландшафтов, оказываясь всего лишь «глупым неуклюжим белым, которого нужно обобрать». The time is out of joint.

Роман Руге — не роман-прощение (прощать в круговерти дат, несмотря на все линии и изломы обид, зависти, непонимания, некого и не за что). Руге не ангажирован, его взгляд просеивает личные судьбы через сито истории XX века, как через неминуемую данность. «Дни убывающего света» — скорее роман-прощание, роман-освобождение от слишком навязчивого и утомительного марафона истории, после которого мир на время погружается в тишину: «…затем листья пальм перестанут шуршать. Затихнут крики и смех в деревне и звяканье в гостиничной кухне. Умолкнут моторы и голоса по радио, которые обычно орут в любое время суток из усилителей в недавно открывшемся банковском филиале. Будет слышен только скрип пенькового троса. И равнодушный далекий шелест моря».

Комментарии