Борис Докторов

Константин Кузьминский, Валерий Голофаст и начало «лирической социологии»

Пережитое: труды памяти

3 320

3 320

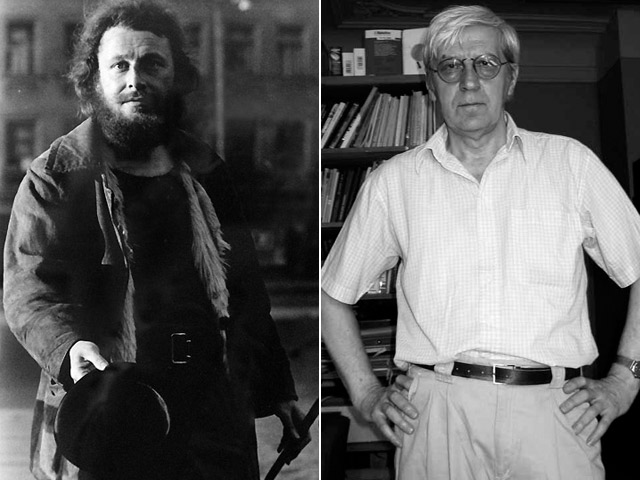

© Константин Кузьминский: ОБТАЗ ARTS;

Валерий Голофаст: Социальная реальность. 2008. № 3(25). С. 67

Памяти Андрея Николаевича Алексеева (1934–2017)

Недавно осмотрел я мою коллекцию реальных и мысленных бесед с советскими/российскими социологами, это без малого 180 человек. И подумал: почему здесь нет портрета и, соответственно, рассказа о моем коллеге и друге, ленинградском/петербургском социологе Валерии Борисовиче Голофасте (1941–2004)? Тем более что за годы, прошедшие после его смерти, мною написано о нем несколько коротких и объемных материалов. Простейший случай — собрать все до кучи, сделать краткое введение и разместить на сайте. Но не проходит этот вариант, понимаю: необходима большая специальная работа. Нужна обработка большого массива (около полутысячи) писем.

Так сложилось, что в 2001 году началась наша переписка, сначала обыденная, вялая, в 2002 году я никак не мог поддерживать переписку, и Валерий знал причину. Но в 2003–2004 годах обмен письмами был таким «тугим», «насыщенным», что казалось, Валерий торопился рассказать как можно больше о себе, а я хотел лучше его узнать (на будущее). Я начал проводить интервью с российскими коллегами лишь в январе 2005 года, но даже в предыдущем полугодии не имел никаких планов погружаться в изучение их биографий. Голофаст имел давний человеческий и профессиональный интерес к биографиям и аккуратно хранил нашу переписку (почти всю). Я тоже не выкидывал наши послания. Но спасибо О.Б. Божкову, после смерти Голофаста он все разобрал и прислал мне почти всю коллекцию посланий.

Сегодня эта переписка видна мне во многих деталях, она использовалась мною в работе над биографией Голофаста, и небольшие ее фрагменты опубликованы. И можно утверждать, что для меня ключевым в понимании его личности и стиля работы стало его письмо от 11 июля 2003 года. Эх, если бы я сразу обратил на него особое внимание… как пошел бы наш разговор… а может быть, я зря так думаю? Ибо не уверен, что Голофаст откликнулся бы на мои слишком личные вопросы… Так или иначе, но 11 июля 2003 года в моем многотемном письме я спросил его: «Ты когда учился на филфаке? Ты видел там когда-либо Довлатова? Может, что помнишь?» Свои вопросы я объяснял тем, что мой знакомый по Америке, с которым Голофаст тоже обменивался мэйлами, собирал сведения о Довлатове и переписывался со всеми его бывшими женами. Голофаст — ночной человек, ответил мне сразу и очень обстоятельно, привожу главное в этом письме:

«На филфаке я учился в 1960–65. Когда я приехал в Л-д, у меня еще был поэтический период. В 60–61 годах я знал всех, кто был активен в студиях, на вечерах в кафе, сам выступал в них и в кинотеатрах. Но потом резко ушел из этой среды. Может быть, ты слышал про Костю Кузьминского (он теперь в США), мы были приятелями, и я частенько ночевал у него дома на бульваре Профсоюзов. Ушел по личным мотивам — меня завалили по языку, — а это была хана пребыванию в Л-де. Пришлось мобилизоваться. А в этом процессе я стал искать другие интересы».

Помню, что слова «был поэтический период» я прочел несколько раз, ибо ничего об этом не знал. Я немедленно ответил Голофасту:

«Значится так, Валера, Костю Кузьминского лично я не знал, но он был человеком из нашей тусовки. Я знал его бывшую (первую?) жену, он одно время работал в Лавре, где работала моя сестра и ее подруги… судьба так распорядилась, что фамилия мужа моей сестры — Кузьминский (ничего общего с Костей не имевшего). Когда у них родился сын, его назвали Костей. Так что мой племяш — Костя Кузьминский».

Ответил и забыл. К этому сюжету мы в нашей переписке не возвращались.

Через какое-то время после смерти Голофаста я нашел в Интернете антологию новейшей русской поэзии «У голубой лагуны», составленную поэтом и одним из крупнейших знатоков советской, ленинградской андеграундной поэзии Константином Константиновичем Кузьминским (1940–2015), и решился поискать в ней что-либо о Голофасте; нашел и прочел.

Скорее всего, я испытал тогда настоящий культурный шок, я не думал о Валерии так, как сказал о нем Константин. Еще никаких намерений писать о Валерии у меня не было, но слова Кузьминского и пережитые чувства запомнились крепко. Приведу этот текст с рядом купюр (имена, встречающиеся в тексте, не комментирую, во многих случаях нужны специальные поиски) [1]:

«Безменов вскоре, в 62-м году, заявил: “Лучше Бродского я писать не могу, а хуже Бродского я писать не хочу”. И смолк. Нашел критерий! По этому-то критерию Бродский и Ентина считает, что не нужно печатать, хотя сам к тому же Ентину с первыми стихами на велосипеде на Московский проспект приезжал. Это мне Элла Липа рассказывала, бывшая жена Ентина, бывшая жена Элика Богданова, бывшая жена Галецкого и бывшая любовница Пети Чейгина. Девушка мемориальная, как и Наташа Шарымова, а они, кажется, еще и подруги. По критериям Бродского, кроме него, Уфлянда, да еще, может быть, Рейна, в антологии никого не останется.

У меня другие критерии.

Голофаст. Он тоже входил в нашу “школу”, хотя не был биологом. А филологом. Но и Молот был — политехником. Голофаста встретили мы осенью 60-го в ЛИТО у Наденьки Поляковой, куда всех нас привел Боб Безменов после того, как меня и их вышибли со свистом от Всеволода Азарова, после первого же чтения. <…>

Так вот, для Наденьки Голофаст был открытием. Родом из Днепропетровска, Валерий Голофаст был, как и я, 40-го года рождения. Стихи, с которыми он пришел, были — уже — написаны мастером. Блестящий классический стиль, философичность — вот философичность-то, по-моему, Голофаста и подкосила. Его стихи стали переходить в прозу, в философское размышление. Стихи его восхищенная Наденька потащила в “Неву” Всеволоду Рождественскому. Рождественский восхищение разделял, но печатать отказывался. <…>

Конечно, хорошо, что Голофаста не напечатали. Тогда ему было бы еще хуже. Человек он был серьезный, положительный и в своем процессе становления советским писателем дошел бы до полного самоотрицания. А так — хоть подышал. Но судьбу Голофаста я тоже на Советы записываю. Счетик им предстоит — за многих. И на Израиль. Рукописи Голофаста утеряны нынешней израильской гражданкой Эстер Вейнгер, и то, что привожу я здесь, осталось — чудом — в моей памяти. <….>

Голофаста я встретил перед отъездом в “Сайгоне” [общепринятое название кафе на углу Невского и Владимирского пр. в Ленинграде, где собирались регулярно молодые поэты и художники], поблекшего, усталого и голодного. Дал ему телефон. Он не позвонил. Жалко.

Что сказать о поэте? <…> двадцать лет прошло уже, и сейчас Голофасту — 40. Я ошибся, он на год был старше меня или же, наоборот, на год моложе.

И сейчас мне грустно: какого поэта я потерял, или он потерял сам себя? Кто теперь скажет? И не только поэта, но и все его рукописи. Здесь постаралась подруга Евтушенко уже, как я говорил, Эстер Вейнгер. Не могли справиться руки Бори Тайгина со всеми поэтами. Дал я рукописи Голофаста девушке. Но потом пропал Голофаст, потом я, потом Эстер куда-то уехала. В Москву, не иначе. Или на Валаам. Потом, с 64-го года “издательство” наше рухнуло, Боря пошел работать в вечер, и до 70-х я о Голофасте не вспоминал. А напрасно.

Когда вспомнил, было уже поздно. Рукописи были потеряны на Всеволожской, и то, что сохранилось — чудом — у меня, это уже ошметки. Читал я на память только то, что мне нравилось, текста четыре. Остальные оценил — сегодня, 20 лет спустя. Когда печатал игривую статью “ЗУБ”, вдруг, в напряге, вспомнил разом наизусть всю “Балладу, написанную в дороге”, которую не особо и любил. И уж не перечитывал — лет 19.

Но многое и не помню. Не помню его блестящих “трехстиший”, а были они у него — только в пропавшей рукописи. Иные стихи я по молодому нахальству, перепечатывая, — правил. Посему и не знаю, кому принадлежат разночтения в тексте “Когда ты слаб…”. Печать моя. Может, уже тогда — печатал по памяти, я помню? Помещаю, однако, и текст, и “разночтения”, иллюстрации, что ли, для.

И ведь о Голофасте, даже когда был знаком, дружен был — не удосужился узнать ничего. Описывать же — я не мастак. Зрительной памяти у меня нет. Только стихи и помню. По полицейским приметам — росту он был чуть выше среднего, голова с чуть раскосыми бровями и украинским носом с горбинкой, подбородок острый, но сильный. Наблюдалась некоторая угловатость в лице, причем голова, при сильном же туловище, выглядела как-то тяжелее. Какая-то птичьесть наблюдалась в нем, особенно когда встретил его 15 лет спустя, голодноватого и в поношенном костюме. Как-то кости все обострились. Волосы были темно-русые, усов не носил, бороду брил. Прическу имел вроде как кок, но затылок не стриженый. Я все пытаюсь представить его, вижу, но описать не берусь. Не мое амплуа это. Говорил он с легким южнорусским акцентом, поскольку был из Днепропетровска. Учился на философском, знал французский язык, это я точно помню. В 62-м году писатель Л.В. Успенский выбросил на помойку кучу книг, в том числе французских, и я все искал Голофаста, чтоб разобрать. Не нашел. В общежитии я у него никогда не был, встречались в ЛИТО и у меня. Казался он мне почему-то гораздо старше, может, потому что сам я был щенком? Но ощущение большего знания у меня осталось надолго. Был он умнее всех нас.

Что стало с человеком? Куда и почему он пошел? И сколько таких, много же? Я ничего не знаю».

Я привел этот довольно длинный текст, чтобы не оставалось сомнений в отношении Кузьминского к поэту Голофасту. Но уже сейчас, при работе над этой статьей я обнаружил в переписке ККК с поэтом Владимиром Лапенковым такие слова Кузьминского (2003): «Философ и мощнейший поэт 1959–1962, Валерий Голофаст, не напечатавший ни строчки, также отсутствует» [2]. Здесь все настолько однозначно, что не нужны никакие комментарии.

Валерий Голофаст. Фото В. Костюшева, начало 2000-х

Летом 2006 года, когда я уже провел несколько биографических интервью и задумал написать статью о Голофасте, я нашел в Интернете адрес Константина Кузьминского и 8 июля написал ему:

«Константин,

Когда-то в Ленинграде мы частично были в одной компании, но я не помню, встречались мы или нет. Моя сестра Ольга Кузьминская работала вместе с Вами в Лавре, потом перешла в Эрмитаж, где и продолжает работать. Ее муж Аскольд Кузьминский был прекрасным графиком, он умер в прошлом году. <…> Последние 11 лет я живу в Америке. Я — социолог, российский доктор наук, много работаю и публикую. Мою заметку памяти Валерия Голофаста, как и другие его материалы, размещенные на моей сайтовской странице, вы разместили на своем сайте <…>. Большое спасибо.

С Валерием мы долгие годы работали в одном институте, несколько лет до его смерти активно переписывались. Он писал мне, что начинал со стихов, что знал Вас.

В питерском социологическом журнале “Телескоп”, который выходит уже более десяти лет шесть раз в год, я уже пару лет веду рубрику по истории современной российской социологии. В конце прошлого года друзья Валерия издали книгу его работ, в которую вошел текст зарубленной ГОРЛИТом его книги и ряд его статей. Описание того, как уничтожали эту книгу, была опубликована в моей рубрике.

В декабре исполняется два года со смерти Валерия. Если у Вас сохранились в памяти его ранние стихи, может, пришлете мне? Я бы опубликовал их в декабре в “Телескопе”. Или, может, напишете страничку о нем… ведь, по Вашим словам, он начинал гениально: “Валерием Голофастом (гениально начавшим, но — завязавшим — ушедшим в философию?)”.

С добрыми пожеланиями, Борис Докторов».

11 июля я получил ответ:

«28-го наводнением смыло весь нижний этаж с архивами и техникой. Спасаем, что можем. Живем у соседа в амбаре. Вчера протянули свет/телефон. 2 недели без связи. Все живы и котов спасли, и компьютеры. Не до писем, пока. Ка-Ка-Ка».

Ответил так, как в таких случаях можно:

«Спасибо, Константин. Понимаю прекрасно вашу ситуацию. Время есть. Спасайте архив, котов, себя».

Через несколько минут пришел ценнейший ответ:

«ВСЕ, ЧТО Я СОХРАНИЛ ГОЛОФАСТА ПО ПАМЯТИ, — В ТОМЕ 5А АНТОЛОГИИ на сайте [были указаны старые адреса сайтов: http://kkk-bluelagoon.nm.ru, http://kkk-bluelagoon.nm.ru/tom5a/zub_golofast.htm#1 — Б.Д.],

а больше ничего не было и нет.

только похоронка на инете.

Ужо оживу, спишемся.

ККК ваш».

21 августа я узнал:

«Константин, все ли после потопа высохло? что удалось сохранить? есть ли уже энергия для воспоминаний и написаний? может, что интересно о питерцах? готов отписать. Борис».

И вот ответ:

«Видите ли Борис — я попытался прочесть про “Семью в городе” [название посмертной книги В.Б. Голофаста. — Б.Д.] и об ней, но я 66 лет своих был вне всяких институций (хотя даже сам институт организовал с проф. Дж. Болтом — от которого осталась — помимо конференций по авангарду и пр. — только моя “Лагуна”. Ну, и бюллетени казённые…)

Стихи Валеры я читаю 45 лет всем и вся, а вот Обращение В. Голофаста главному редактору издательства “Наука” д.э.н. В.Е. Аперьяну и сам не в состоянии прочесть… как и ваще казённые бумаги разве — коллажа их (см. атт.), но кому это нужно?..

ваш ККК».

А вот и последнее мое письмо Кузьминскому (22 марта 2007), на которое я уже не получил ответа:

«Константин, мы остановились в нашей переписке на вашем прошлогоднем потопе… надеюсь, все как-то стабилизировалось. Был я месяц назад в Питере, город уже не наш. Я имею в виду не только его изменения против нашей памяти, но и то, что долго живущим в Америке уже не (вы)жить в российском городе.

23–24 марта состоятся чтения памяти Валерия Голофаста. Это — важное для социологической жизни города явление. Как всегда, надо было человеку умереть, чтобы начать осознавать его роль. Это было всегда, это будет всегда. Хорошо, если это все же происходит… Программу конференции я прилагаю. <…>

Как редактор рубрики по истории современной российской социологии в питерском социологическом журнале “Телескоп” (ему уже 10 лет), я планирую на декабрь опубликовать коллекцию воспоминаний, размышлений… о Валерии как социологе. Но хотел бы привести и Ваши заметки, и его стихи.

Может, не откажете? Вы — уникальный знаток той поэтической (не только) культуры Ленинграда 60-х, к которой принадлежал и Голофаст. Не могли бы мне написать об истоках стихов Валерия? Кто из русских поэтов (если такие были) наиболее повлиял на него? Ведь в 20 лет с небольшим он до многого дошел… Кто из тусовки 60-х влиял на него?

С лучшими пожеланиями, Борис».

Теперь в целом ясно, с какими чувствами и представлениями о движении Голофаста в социологию я задумал написать тезисы для первых «Социологических чтений памяти В.Б. Голофаста», состоявшихся 23–25 марта 2007 года в Петербурге. С темой все определилось достаточно давно, но для создания текста времени оставалось крайне мало. В моем электронном дневнике, в котором я стараюсь ежедневно фиксировать сделанное, 18 марта 2007 года записано: «За день написал текст для чтения памяти Валерия Голофаста. Использовал его стихи».

В теоретическом плане это было следование только что законченной статье «Биографии для истории» для «Телескопа», отсюда и название тезисов «История в биографии и биография в истории» [3]. Присутствие в статье собственно «голофастовской» темы отражалось в трех компонентах: 1) в цитировании его письма от 11 июля 2003 года, ставшего для меня ключевым в понимании многого в жизни и творчестве Голофаста; 2) в словесном «портрете» 20-летнего Валерия, сделанном Константином Кузьминским, и 3) в том, что я рискнул включить в текст — задумывавшийся все же как академический — стихи Голофаста. Время показало, что это был шаг в нужном направлении.

Константин Кузьминский. Фото Снежаны Дубровской

Приведу отклик петербургского социолога А.Н. Алексеева, многие годы знавшего Голофаста, на этот текст (21 марта 2007 года), полученный от него через день после завершения работы:

«Дорогой Борис!

Спасибо за “материалы к чтениям памяти Голофаста”. Вскоре затем я получил их и от Лени [Л.Е. Кесельман. — Б.Д.].

Не подумай, что “кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку”. Но этот твой текст мне очень люб.

Во-первых, Ты, наконец, решился впервые (повод достойный!) употребить свое заветное название — “История в биографиях и биографии в истории”. И кратко изложил смысл всех четырех твоих взаимопересекающихся проектов (любого из которых хватило бы на годы жизни одного человека. (Не перестаю поражаться твоей работоспособности…)

Во-вторых, эксклюзивный материал о Валерии — и фрагменты вашей переписки, и замечательное воспоминание К. Кузьминского, и уцелевшие стихи Валерия (действительно прекрасные!). Какая-то удивительная интрига в этом сюжете.

(Кстати, кто такая “нынешняя израильская гражданка Эстер Вейнгер”, которую угораздило “утерять рукописи Голофаста”? И не сам ли он их утерял (уничтожил…), доверив единственному ненадежному хранителю? Впрочем, это в его стиле — устные эссе, “записки на манжетах”… Слава Богу, кое-что все же уцелело.)

“…Рукописи Голофаста утеряны нынешней израильской гражданкой Эстер Вейнгер, и то, что привожу я здесь, осталось — чудом — в моей памяти…” (К. Кузьминский)

И, наконец, в-третьих: особая интонация этого и некоторых других твоих текстов последнего времени, которая, похоже, дает начало небывалому жанру — лирической социологии. То, что именно Тебе суждено его создавать — неслучайно, ввиду твоих занятий “биографиями в истории и историей в биографиях”. Радуюсь.

Это монотематическое письмо я рассылаю также и “Ближнему кругу”. Ведь все они обеспечены твоим публичным эссе. Почему бы им не получить и мой полупубличный отклик на него?

А каков Сережа Рапопорт [С.С. Рапопорт. — Б.Д.] со своим “частным человеком Валерием Голофастом как ценностью культуры” [4]. Как всегда, глубок и бесконечно изящен. Вообще Голофасту повезло с воспоминателями и интерпретаторами. Впрочем, и сам в том “виноват”.

Твой Андр. Ал.».

Обсуждаемая работа была сделана в марте 2007 года, а через год была опубликована статья «Валерий Голофаст. Фрагменты истории российской социологии как истории с человеческим лицом» [5]. Рассмотрение биографии моего героя получилось многослойным, историко-социологическим и культурологическим, удалось слегка продвинуться и собственно в понимании истории советской социологии. И конечно же, я пытался развивать тот стиль анализа истории и биографий, который А. Алексеев охарактеризовал как «лирический» или «личностный». Привожу с некоторыми сокращениями письмо Б.М. Фирсова (7 марта 2008 года) с анализом этой статьи:

«…Прочел, не отрываясь, рассказ о Валерии Голофасте. Читая, испытывал щемящую душу печаль по этому человеку (хотя мы не были друзьями). Рассказ поучителен по одной важной причине — читатель должен знать, какие редкостные люди томились в клетках советской социологии и уходили из жизни, не приблизившись к воплощению своих идеалов. Невостребованность таланта и способностей — вот причина страданий Валерия, которые он тщательно скрывал, а мы делали вид, что их не замечаем.

Сильная сторона повести о Валерии — пересечения с мирами других малоизвестных “среднему социологу” людей — Борисов, Кузьминский, Александров (так и тянет произвести археологический раскоп с целью обнаружить следы первобытной советской социологии). Стихи Валерия, письма его к тебе и другим, очень тонкие штрихи повседневности Валерия — все это делает его портрет настолько рельефным, что не хочется читать про то, как он задумывался о критике социальной жизни. Понятно, что сам он был вовсе не из той жизни, что окружала и давила на него. <…>

Крепко ты нас запомнил. Спасибо!

Твой БФ».

В моем понимании Фирсов, как и год до него Алексеев, подметил «лиричность» портрета Голофаста и даже сам текст, прочитанный, «не отрываясь», назвал не статьей, а рассказом или даже повестью. Несколько цитат из писем, скупой набор поэтических строк, рассказ о жизни мигранта — я не использовал это слово, но оно есть в письме Валерия — «Я ведь мигрант со студенческих лет» (16 мая 2004 года) — все это попытка приоткрыть внутренний мир Голофаста. Такой стиль изложения биографий моих героев начал складываться на рубеже 1999–2000 годов, когда я писал первые статьи о Джордже Гэллапе и других первопроходцах изучения общественного мнения в США.

И в нашей переписке Валерий отмечал это. В начале 2004 года он советовал мне: «…ты работаешь на грани литературы. Посему будь пост-постмодернистом, смело делай любые коллажи из любых вариантов и кусков» (23 января). А за месяц до смерти Голофаста я писал ему:

«Моя трудность, если иметь в виду журналистский жанр, в отсутствии обратной связи… знаешь, когда не видишь читателя, его сложно понять… Другая трудность, от меня ждут очерк или короткий рассказ, но меня тянет на повести… Но в целом я рад, в этом году я выстрелил в “Деле” [название петербургского еженедельника] шесть раз… предостаточно» (1 ноября). На что сразу получил ответ: «Шесть — это мощно! Но ты не обращай внимание — пиши романы».

Я принял термин Алексеева «лирическая социология», но, насколько помню, мы не обсуждали его. Это сейчас я задумываюсь о движении в сторону «лиричности» и вижу в этом стиле одну из сторон моего отношения к личностям тех, чьи биографии я изучаю и о ком пишу. Это выбор между двумя категориями: «пристрастность» и «объективность».

Так, в 2006 году в интервью, которое проводил со мною Б.М. Фирсов, он спросил меня: «В историко-биографических исследованиях многое зависит не только от материалов, на которых авторы исторических портретов строят свои выводы, но и от установок этих авторов по отношению к их героям. Опять же, где проходит граница между объективностью и субъективностью?» [6] Мой ответ начинался с замечания о том, что при создании биографий, при всей парадоксальности моего утверждения, пристрастность является основой объективности, она «первее». Без пристрастности нет внутреннего импульса к поиску, а уважение к тому, о ком пишешь, не позволит идти против фактов. И далее я попытался аргументировать это утверждение: «Деятельность людей, добившихся выдающихся результатов, внесших значительный вклад в культуру человечества, как правило, многогранна, их жизнь редко развивается монотонно. При описании их жизненного пути приходится что-то выбирать и ярко высвечивать, а что-то оставлять в тени; уже поэтому такие повествования субъективны. Субъективны они и потому, что исследователь всегда неравнодушен к своим героям, и не надо скрывать пристрастность, только она способна сделать выводы биографа основательными и справедливыми. Есть “Мой Пушкин” Марины Цветаевой, есть “смуглый отрок” Ахматовой, есть Пушкин Андронникова, Вересаева, Гершензона, Лотмана, Модзалевского, Цявловского, Эйдельмана… и это воспринимается нормально. И я — пристрастен. Я пишу о Гэллапе и других моих героях так, как не напишут другие, в частности — американские авторы. Я излагаю свое понимание истории и поведения, свое видение жизни личности. Но вообще природа историко-биографических исследований крайне сложна. Я стараюсь осмыслить свою работу, перечитываю книги наиболее близких мне российских “научных портретистов” Д.С. Данина, А.П. Зубова, Б.Г. Кузнецова, А.З. Манфреда, М.Г. Ярошевского и др., читаю американскую литературу. Надеюсь, придет время, и я смогу для начала сам себе четче ответить на вопросы по методологии биографических поисков».

Наша беседа с Фирсовым проходила фактически в то время, когда я писал первые статьи о Голофасте. Безусловно, я делал их в логике моего понимания процесса построения биографий. И, конечно же, я испытывал на себе давление текста Константина Кузьминского о своем друге. Интересно, что через восемь лет я обнаружил в моем архиве письмо Андрея Алексеева и отправил ему написанное им. Он вспомнил, что использовал термины «лирическая», или «личностная», социология и применительно к моим более поздним работам разного жанра [7]. Но почему термин «лирическая» социология возник у него при чтении краткого эссе о Голофасте и почему «эта струя» не оборвалась? Думается, что к тому было множество факторов, но все же первично стремление связать историю социологии и биографии социологов через концепцию «История в биографиях и биографии в истории». Она оказалась плодотворной.

К настоящему времени написаны «личностные» книги о российских социологах Б.А. Грушине и В.А. Ядове, опубликована серия биографических статей, в том числе об А.Н. Алексееве, Г.С. Батыгине, Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслове, Ю.А. Леваде, В.Э. Шляпентохе и еще ряде российских социологов. Всех этих людей я знал годами, работа над их биографиями была продолжением личного общения. Но этот подход использовался и при написании большого числа портретов выдающихся американских исследователей общественного мнения и создателей рекламы. Назову Джорджа Гэллапа, Хэдли Кэнтрила, Альберта Ласкера, Дэвида Огилви, Клода Хопкинса, Эмиля Хурьи и др. И трудно сказать, о ком писать сложнее: о тех, кого знал, чьи глаза и голоса помнишь, или о тех, кого никогда не видел и не слышал. Все очень и очень индивидуально, личностно. И лиричность здесь различна.

Примечания

- У голубой лагуны // Антология новейшей русской поэзии: Т. 5-А / Сост. К.К. Кузьминский, Г.Л. Ковалев. С. 253–266. URL: http://www.kkk-bluelagoon.ru/tom5a/zub_golofast.htm

- Переписка К.К. Кузьминского с В. Лапенковым (2002–2015) // http://kkk-bluelagoon.ru/perepiska_kkk_vlap/kkk_vlap_2.htm

- Б.З. История в биографиях и биографии в истории // Социология вчера, сегодня, завтра. Социологические чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста / Под редакцией О.Б. Божкова. СПб.: Бильбо, 2008. С. 7–13. URL: http://www.socioprognoz.ru/files/File/golofast/GR_2007.pdf

- Рапопорт С.С. Частный человек Валерий Голофаст как ценность культуры // Социология вчера, сегодня, завтра. Социологические чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста / Под редакцией О.Б. Божкова. СПб.: Бильбо, 2008. С. 5–6. URL: http://www.socioprognoz.ru/files/File/golofast/GR_2007.pdf

- Докторов Б. Валерий Голофаст. Фрагменты истории российской социологии как истории с «человеческим лицом» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. № 2. С. 25–33. URL: http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1208530346289952file.pdf

- Докторов Б. «Мне наиболее интересны методы познания и сам исследователь…» (Интервью Б.М. Фирсову) // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. № 3. С. 2–13.

- Алексеев А. Личностная, или лирическая, социология Бориса Докторова // Cogita.ru. 2015. 13 апреля. URL: http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/lichnostnaya-ili-liricheskaya-sociologiya-borisa-doktorova

Комментарии