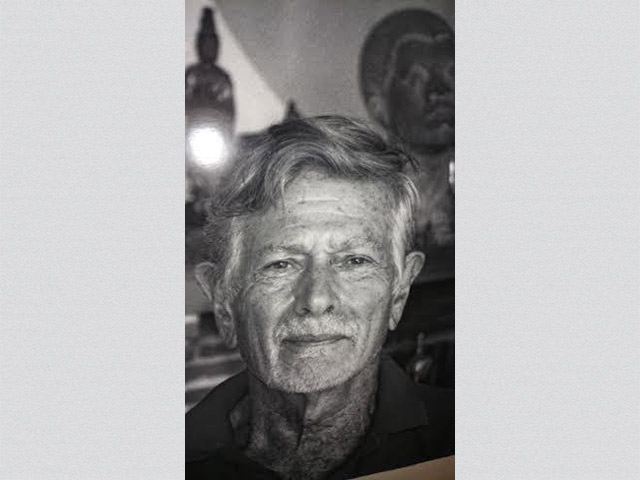

Никита Кривошеин

Высветить невидимку

Памяти памяти: Никита Кривошеин — о друге

5 557

5 557

Океанический, кажется обреченный на вечное самовоспроизводство, советско-российский военный кинематограф изобилует шаблонными фронтовыми сценами взаимоспасения двух рядовых либо вечных друзей, либо случаем сведенных под ДОТом Вермахта. Возглас «Ложись!» одного из них, или иная военная хитрость сохраняет им обоим боеспособность и волю к победе. ЧП повторяется, и второй спасает первого…

Малое количество месяцев разделяющих ХХ Съезд и Будапешт вернули и в стране, и в диаспоре прочные надежды на светлое будущее, не то декоммунизацию, ни то «изм» с человеческим лицом. То были месяцы «оттепели», еще не слякоти.

В московскую толпу, и это не выдумка, вкрапились мужчины средних лет не успевшие сменить бушлат на цивильное платье и дать отрасти шевелюре.

Этот период и был выбран для первого посещения СССР Сашей Андреевым вместе с родителями: матерью Ольгой Викторовной Андреевой-Черновой (приемной дочерью эсера Чернова) и ее мужем Вадимом Леонидовичем Андреевым, младшим сыном известного писателя. Вадим написал интересные воспоминания, изданные в Москве, об участии русских во французском «Резистансе». Эти месяцы несостоявшейся метаморфозы окончательного таяния льдов, были помечены и второй небольшой волной, возврата в страну эмигрантов из Франции взявших в 1946 серпастые паспорта, которых власти в 1948 перестали пускать; их задерживали в Восточной зоне Германии, или просто всех арестовывали и ссылали. Поздних репатриантов в 50х уже не сажали, но держали в черном теле по глухим перифериям.

Малому числу послевоенных совграждан удалось вместо Ульяновска и/или Воркуты оказаться в Нью-Йоркском или Женевском секретариате ООН. Советы тому были рады — как бы «свои» и всегда под прицелом.

Так благополучно прокантовался всю сталинщину Бронислав Сосинский, муж Натальи Викторовны Черновой (тетушки Саши по материнской линии). Он с семьей вернулся в десталинизацию, получил кооператив в Измайлове, там устраивал среды, на которых многотиражно рассказывал о встречах с Цветаевой. Силен соблазн возврата на историческую был и у Вадима Леонидовича Андреева, совгражданина, многолетнего сотрудника по советской квоте Нью-Йоркского, затем Женевского секретариата ООН. Тем убедительнее ему представлялась московская весна, потому как в потоке вернувшихся с островов «Архипелага» оказался Даниил, его старший брат, схлопотавший 25 лет и обозначенный руководителем антисоветской организации, в которой состояло немало интеллигентов, среди них и вся семья репатриантов сопротивленцев Угримовых [1]. Даниил после лагеря возобновил изготовление мистически философских поэм как «Роза мира» и брата от неумных помыслов особо не отговаривал.

Есть американский фильм «Она протанцевала одно лето», так и оттепель брутально перешла в морозы 23 октября 1956, день введения танков в Будапешт. Патриотов имперски настроенных это происшествие не очень расстроило. Андреевым отцу и сыну имперскость совсем не была присуща, но Венгрия их почему-то тоже не шибко травмировала. Про себя Саша всегда говорил, что он был совпатриотом больше чем все его родственники, своих настроений антиаристократских никогда не скрывал, последними словами всегда поносил, государя императора и всех «кровопийцев» дворян. Каким то странным исключением для него были Кривошеины.

Поздней весной 57-го мы с Сашей обедали в кафе недалеко от «Маяковской», Саша упоенно излагал планы в связи с предстоящей перебазировкой в советскую столицу. Разумно отвечать было все равно, что убеждать влюбленного в том, что предмет его упоения — крокодил, который его съест. Ссылки на прошлые годы были не в помощь — ХХ съезд ведь открыл новую главу. Мне же очень хотелось суметь отговорить хорошего человека от решения, если не суицидального (…кто бы знал о 2016-ом!), то уж явно в очень немалый и скорее всего непоправимый ущерб. Рассказы мои о безобразном Ульяновске, голоде и аресте моего отца, были очевидно вполне бесполезны.

К тому времени я уже встал на путь совершения особо опасных государственных преступлений: частые встречи с московскими французами, инакомыслящими и главное, что мной уже был изготовлен, переправлен и опубликован во французском «Ле Монд» малый и довольно плоский текст о реакции московского студенчества на вторжение в Венгрию. Текст был без подписи, но установить авторство славным органам большого труда не требовалось, обратный счет перед путем в «Гулагов» космос для меня вполне отсчитывался. Так что профетического дара сказать Саше как последний аргумент: «Меня скоро арестуют» совсем не требовалось… Нетрудный прогноз само собой осуществился в конце августа 1957-го. Сколько помню на допросах в Следственном Управлении КГБ СМ СССР моим с Сашей встречам допрашивающие придавали чисто формальное внимание, он стал предметом отдельного протокола лишь для галочки.

Саша очень скоро о моем «изъятии» из московского оборота узнал, мечты о вечерних прогулках в ЦПКиО им. Горького у него сразу улетучились. А само событие стало для него началом основательного пересмотра ценностей. Моя роль в его спасительной не репатриации была немалой. Тщусь думать, что даже закладывание в его парижский чемодан в 1968 году пленки с «Архипелагом» в банках с осетровой икрой — тоже как бы реверберация приключившейся со мной неприятности.

О том как Саша стал персонажем «невидимок» я узнал гораздо позже, уже в Париже. В разгар французской левой революции он в качестве переводчика ЮНЕСКО приехал в Москву и «с особой миссией от семьи». На квартире у Н.Я. Мандельштам его познакомили с А.И. Солженицыным и после недлительного разговора он решился вывезти микрофильмы с «Гулагом».

Уже после моей Мордовии в середине 60-х встречи с Сашей возобновились на передвижных пятидневных семинарах Всемирной Организации Здравоохранения: борьба с туберкулезом в Армении, с гонорей в Подмосковье… В эти приезды Саша был трудноконтактен, весь «в себе», да и я не очень пытался эту замкнутость преодолеть.

О его роли «невидимки» — не подозревал. Приезжая в Москву, он встречался (как Чеховская чиновница) за кофе без всякого удовольствия с Сосинискими, скорее ради посетителей сего салона, а близок был лишь со старшим сыном Сосинского Алексеем.

Мои десять после лагеря лет прошли в синхроне, переводах совпропаганды, обезболивающем пьянстве. В без преувеличения спасительных для себя многомесячных походах по горам, тогда еще как в этнографических музеях, совершенно диких и не опасных, Дагестана и Чечни.

Ну, и мой любимый «Бунтующий человек» Альбера Камю бодро во мне просыпался: самиздат, переводы для него — тот же Камю — и как кресчендо, передача «Хроники» (даже во Францию), позднее — малозаметное подписанство, поиски (по тем временам не простые) приемлемых адвокатов для свинченных друзей, Валерия Мануйлова, Владимира Тельникова…

В 1971-м (как одно из последствий ленинградского самолетного процесса Кузнецова-Дымшица) я в результате одной из первых в целой серии Андроповских полувысылок оказался вновь в городе своего рождения, объекте 25 летней моей ностальгии. Так мне Советы в лице майора ОВИРа Капитолины Акуловой подарили Париж, — главную мою мечту всего срока в большой зоне СССР, а убывая из нее я молился когда-нибудь еще побывать в выздоровевшей стране. Осуществилось, двадцать лет спустя.

Через несколько месяцев всамделишней репатриации я сам себя в Париже в результате личных решений, вразрез с христианской и гражданской моралью, поместил в положение эмигрантского квази нерукопожатного изгоя. Невесомость какой Гагарин бы позавидовал.

Не ради сюжетной линии, не ради лакировки действительности, а как есть: если бы не дружба Александра Вадимовича Андреева /Саши/ вообразить мой маршрут сам не взялся бы. От становления клошаром, до вербовки в иностранный легион, репетиторства… И т.д.

После пяти-шести случайных ночевок у случайных людей Саша возник и сказал — «собирай барахло, будешь жить у меня в погребе».

Он владел в XIII-м округе Париже маленьким а ланглэз кирпичным двухэтажным домиком. Истории этой не знаю, но после Первой войны недалеко от Парка Монсури построились улицы симпатичных имитаций британского жилья. Крутые лестницы, погреба, чердаки.

То было время первого эпизода конвейерного однолюбства Саши. Начальный эпизод — симпатичная супруга, Нью-Йоркская клавесинистка, иудейка, две вполне подростковые девочки и хомяк в колесе. Первая супруга Саши Юдифь от моего появления не погрузилась в восторг, но терпела. Мне же погреб с раскладушкой без непосредственных соседей казался благостно комфортным. Тем более Саша дал ключи, уточнив что в погребке могу самоуплотняться как хочу и с кем хочу.

Куда жизнеспасительнее ночлега — Саша в первые же недели повел меня к Александру Арнольдовичу Блоку, и совсем вскоре я оказался, «правильным человеком на правильном месте», в родной переводческой кабине. Многие коллеги в Париже и Женеве помнили меня по своим московским наездам и встретили как своего. Не был бы я Сашей внедрен на Западе в родную профессию, и внедрен на несколько предстоящих десятилетий, неизвестно как бы сложилась вся моя жизнь. Советская делегация в ЮНЕСКО, узрев меня, выразила официальный протест («он ведет диссидентскую и антикоммунистическую пропаганду») — Блок вместе с Сашей послали их подалее, это было тогда возможно.

Саша был человеком полноценно трехязычным, лингвисты знают насколько этот феномен редок. Мозговая кибернетика синхрона, как это слишком часто бывает, оккупировала полностью весь объем его мозга — на изготовление собственной продукции потенциала не оставалось. Говорил он о своем намерении переложить на английский много тогда ходивших стихов Холина и Сапгира, но не сложилось.

В момент, когда состоялась первая смена его первого однолюбия, то на следующем этапе (развод-переженитьба) личностная сопротивляемость сдала и он был помещен в психиатрический корпус большой парижской больницы. Я его навещал: никогда, ни до того ни после, не являлось мне в чьем-то взгляде такой отчужденности от мира и интенсивности внутреннего страдания…

Но прошло, вернулось к «норме», к жизнерадостному декламированию частушек, дружеских поцелуев и объятий, веселому переодеванию и беспрерывному слушанию классической музыки.. хотя фон депрессивности оставался. Может это шло от деда писателя?

Саша стал главным устным переводчиком ЮНЕСКО, должность практически неподотчетная и предоставляющая простор своеволию, царствующим во многих организациях с синхронными переводами.

Более справедливого работодателя для переводческих кабин я в жизни не встречал. У него были любимчики, но каждый из них был отличником труда. Сам Саша во втором браке дал себя поглотить сбору нормандских грибов, огороду, устройству светских приемов и тусклой повседневности…единственная радость — музыка.

Он оставался рабом принципа цикличности, но циклы эти укорачивались.

Встреча с германоязычной коллегой в цюрихской кабине, новый виток однолюбчества, опять драматический развод, изготовление поздней дочери (четвертый ребенок), перебазировка в Швейцарию. Эпизод лет на 10–11.

Однажды весенним утром 2016 года (по данным швейцарской полиции) он обвязался металлическим грузом и опустился в горный поток вблизи дома. Тело Саши нашли через несколько дней вниз по течению.

Его кончина (психическое страдание увиденное мной задолго) еще четче объяснило мне правоту Церкви благославляющей отпевание самоубийц при представлении простой справки от психиатра.

Что до Саши, человека потомственно не церковного, то весь маршрут к Небу он, конечно, проложить сумел.

Примечание

1. Ссылка: об этом у А.Солженицына «Невидимки» и у А. Угримова «Из Москвы в Москву, через Париж и Воркуту».

Комментарии