Михаил Богатов

«Не позволяйте пустякам занимать ваше внимание». Памяти профессора Бориса Ивановича Мокина

«Нетронутость догматом»: обществоведы прошлого

14 591

14 591

Предуведомление

Эти заметки ни в коей мере не являются официальным некрологом на жизнь и творчество профессора Саратовского госуниверситета Бориса Ивановича Мокина (14.07.1934–29.05.2018), написание которого — дело летописцев нашего университета и друзей. Я оставляю за скобками тяжелые военные голодные годы, скитания с матерью и переезд в Саратов, филологический факультет (диссертацию о припоминании), работу в Высшей партийной школе, лаборантство на кафедре философии, руководство издательством университета, первое деканство на философском факультете в Саратове, о его курсах (в основном, истории современной западной философии) и спецкурсах (по Фрейду, Достоевскому, Гуссерлю, Хайдеггеру) и ряд многих других деталей биографии. Не упоминаю здесь также ряд важных (к каждой статье он подходил обстоятельно, как и надо) публикаций Бориса Ивановича, а также его учебные пособия и главы в учебниках, которые сами могли бы сойти за авторские монографии. Не буду здесь говорить и о том, что Мокин воспринимал литературу как один из незаменимых опытов мысли, не стесняясь — в отличие от многих коллег — обращаться к опыту мысли различных писателей как к философски незаменимому и значимому.

Данные в целом разрозненные заметки представляют собой личные впечатления и детали, на которые хотелось бы обратить внимание, пока они не ушли в далекое прошлое. Как показывает практика академической среды, далекое прошлое наступает фактически мгновенно.

1.

Как-то раз на нашу кафедру пришел вахтер и сообщил, что «ваш преподаватель не сдал ключ после занятий». Завкабинетом спросила: «Какой именно преподаватель?» Вахтер, уже посмотревший расписание, ответил: «Какой-какой, Хайдеггер, конечно». На это Галина Владимировна спокойно ответила: «Хайдеггер не мог сдать ключ, он умер». «Как умер?! — изумился вахтер. — Когда?!» «Давно уже», — последовал спокойный ответ. «Но у него же в расписании занятие стоит, вот, смотрите: “Хайдеггер. Мокин”».

Ясно, что вахтер перепутал название курса («Хайдеггер») с фамилией преподавателя («Мокин»). Когда я услышал эту историю, то передо мной пусть на миг, но всерьез замаячила странная возможность: Мартин Хайдеггер в Саратовском госуниверситете читает курс по философии Бориса Ивановича Мокина. Это было невозможно, нелепо, смешно — не потому что у Бориса Ивановича не было своего подхода к философии, а потому что вахтер не видел ничего странного в том, что в нашем университете может преподавать человек с такой фамилией (что до революции было вполне нормальным: люди с немецкими фамилиями в качестве преподавателей, гувернеров, учителей), потому что вахтер не знал, кто такой Хайдеггер в принципе.

Чаще всего каждый из нас, живущий в мире своих увлечений, невольно экстраполирует известное нам вовне: читающий много книг уверен, что все вокруг только и делают, что читают. А если они об этом не говорят, то, наверное, потому, что читают что-то такое, о чем я еще не знаю. Такая позиция выглядит куда продуктивнее обратной (хотя и обратное, к сожалению, не редкость: когда что-то знающий полагает себя в этом отношении единственным, уникальным, а на остальных смотрит свысока). Вахтер действительно не знал, кто такой Хайдеггер, — и для нас это было настолько же странно, как и то, что вахтер не знал, кто такой Мокин. Ведь оснований знать сотрудника университета у вахтера куда больше, чем одного из тех, кем этот сотрудник увлекается.

Найти баланс между этими двумя крайностями — все знают все, что знаю я (и поэтому я вынужден конкурировать с миром, донести до него не столько базовую информацию, которая известна, но какой-то неожиданный аспект), и никто не знает того, что знаю я (поэтому я могу ничего больше не делать, я уже сделал все, теперь дело за остальными), — очень сложно. Для этого надобен именно что педагогический талант особого рода — и Борис Иванович им обладал.

Кстати, эта история случилась где-то за год до смерти Мокина. Он умер 29 мая 2018 года, немногим не дожив до 84 лет.

2.

Философы (и филологи, особенно классические, сами находящиеся на стадии вымирания) повсюду окружены мертвыми и постоянно имеют с ними дело. Если, конечно, оставить в стороне религиозные коннотации (перед лицом Господа все живы, для Него нет времени), хотя вопрос об их оставлении или присутствии на самом деле открытый (и будет таковым оставаться).

Но если говорить буквально, то на полках библиотеки философа стоят зафиксированные в текстах мысли, стиль, письмо тех, кого с нами нет. Но и это еще не все мертвецы. Кто-то (кого с нами тоже давно нет) зачем-то эти тексты переписывал (от руки, мучительно, исправляя слова и заполняя лакуны), кто-то их перечитывал, кто-то перепечатывал, кто-то переводил: за каждой книгой стоит целая армия мертвых, которую незадачливый первокурсник безразлично сливает в одно слово: «Платон», «Аристотель», «Хайдеггер», искренне полагая, что живущий в его воображении и на экране Поттер от живущей и здравствующей Роулинг куда интереснее и актуальнее. Когда в чиновных кругах думают отказаться от философии, то ведут себя так, будто выбирают майонез в супермаркете: «нет, лучше вот этот», забывая, что зачем-то («зачем» — сложный вопрос для чиновников) эту философию человечество бережно несло через время, разные политики и войны, институты и общества, революции и застои, и, отказавшись от оной, мы отказываемся не от книжки с названием «Платон», а от всех этих усилий сразу, одним махом; впрочем, тому, кто махнул рукой на себя и свою жизнь, — какое ему дело до всего остального? Мертвый Платон говорил устами Сократа молодому Алкивиаду: «Позаботься о себе».

Конечно, имеются труды от живущих коллег (которыми мы так любим обмениваться на конференциях и семинарах), но последние составляют (должны с необходимостью составлять) лишь незначительную часть нашей библиотеки. С нами нет ни Платона, ни Аристотеля, ни Фомы Аквинского, ни Монтескье, ни Гегеля, ни Ницше, ни Хайдеггера, ни Фрейда, ни (лучше не поминать) Поппера, ни Витгенштейна. Их нет, но мы вновь и вновь актуализируем их присутствие на наших лекциях и семинарах, сталкивая мысль студентов (Интернет и поп-культура) с мыслями иных мужей (и дев), которых тут нет. В каком-то смысле мы занимаемся экзорцизмом, вызываем дух умерших — чтобы живущие могли продолжить жить достойно, умно, красиво. Чтобы живые умели отличать живое от мертвого и перестали видеть мертвое в живом (таков опыт смотрения на события собственной жизни, когда мы подгоняем их под уже виденное и законченное, под сюжеты, имеющие завязки и развязки, — там, где всего этого нет).

Общение с мертвыми составляет привилегированное свойство любого сообщества с древних времен: шаманы и жрецы взывали к духам и сообщали новости, важные для живых. За это их уважали. Христианская новая весть состояла в том, чтобы обратиться к Тому, Кто подлинно и вечно жив, но и Его нельзя пригласить на наш семинар или лекцию (как, например, будущего работодателя), чтобы он рассказал нам, как быть, жить, действовать. Тот, кто нам доверяет – единственный работодатель. Доверие – credit. Тот, кто не верит доверяющему, подобен человеку, взявшему кредит — и не собирающемуся оный возвращать. Почему же тогда его так удивляет образ жизни, в котором надо постоянно от кого-то скрываться, в котором нельзя с честью и достоинством распрямиться и оглядеться? В этом доверии — величайшая несправедливость и, в то же время, величайшее спасение каждого из нас, поскольку мы — каждый из нас — должны на свой страх и риск отвечать на подобные вопросы сами. В этом отношении кто-то продолжает верить в нас, даже если мы уже перестали верить в кого-то. Скажу больше: только эта вера — в нас кого-то — нас и несет по жизни.

С изобретением книгопечатания общаться с мертвыми может каждый: шаманское знание стало доступно любому, но, как и в самые глухие и первобытные времена (что показывает повседневная практика), дело, оказывается, вовсе не в том, что жрецы (как писалось в советских учебниках), сохраняя свою элитарность, намеренно не давали доступа к знаниям всем остальным членам племени. Сегодня — пожалуйста! — всем и каждому это знание доступно. Но пора признать страшную и очевидную тайну: оно, вообще-то, никому не нужно. Актуализация этого знания в условиях его всеобщей доступности — искусство посложнее шаманского. В те времена каждый мог бы подумать (но вряд ли думал): вот, будь мне доступно то, что доступно шаману или жрецу, я бы тоже был как шаман или жрец. Сегодня тебе доступно то, что доступно шаману и жрецу, но ты — не шаман и не жрец. Кстати, страшнее всего было прожить свою жизнь так, чтобы к твоему духу не обратился ни один жрец. Впрочем, здесь не место и не время говорить об этих вещах, тем более развивать оные. Хочется лишь отметить, что тенденция популярной культуры «жить настоящим», научаясь довольствоваться лишь жалкими поделками живых, которые сами, в свою очередь, ориентируются только на живых, становится здесь понятнее. Мертвенные поделки живых встают в контраст с живыми делами мертвых. Равно как становится понятным уровень подобных поделок, а также постоянные разоблачения кого-либо в пиетете и пафосе (последние, как известно, не могут не сопровождать обращение к великим мертвецам, если, конечно, речь идет не о том, чтобы над ними поглумиться, а также не о том, чтобы узнать у них какую-то там «информацию»; но если речь идет о том, чтобы научиться у них вниманию к миру). Интересующихся можно отослать к педагогике Аврелия Августина, который хорошо знал, как уподобляется наша душа тому предмету, которым она в данный момент занята.

Мы же остановились на том, что философ имеет дело с мертвыми, и эти мертвые составляют значительную часть его библиотеки. Последняя может совпадать у многих, но именно то, как каждый из нас общается с этими духами, являет существенное отличие, именно это (а не голое наличие «информации») делало и продолжает делать нас самими собой. Возможно, все наше мышление нужно нам лишь для того, чтобы мы могли продолжать это невероятное общение осуществлять.

3.

С библиотекой Мокина случилась обратная, непривычная для меня ситуация. В течение всех двенадцати лет совместного общения (сначала — в качестве студента и научного руководителя, затем — в качестве коллег) я дарил Борису Ивановичу разные книги, в том числе и свои. На следующий день после похорон, 1 июня 2018 года, в очень холодный и по-осеннему дождливый день мы — его бывшие студенты — пришли к нему домой: вдова Наталья Васильевна раздавала книги. Она филолог и потому прекрасно понимает, что книги должны быть у тех, кто их читает.

Дома у Бориса Ивановича я был впервые (до этого мы встречались в университете или где-нибудь в центре города). Нас встретил одноглазый кот, который, как выяснилось, из беспризорного состояния перешел в домашнее, а чета Мокиных оплачивала (дважды, ибо в первый раз неудачно) операцию по излечению кота: его кто-то изувечил. Первое, что бросилось в глаза на книжных полках, — это та самая бабочка, в честь которой Набоков назвал свою «Лолиту» (Madeleinea lolita). «О, это же у вас Лолита!» — воскликнул я. «Из-за этого она и здесь», — ответила Наталья Васильевна. Как затем выяснилось, бабочками увлекалась именно она.

За день до того, на похоронах, я сказал присутствующим, что Борис Иванович мне периодически советовал, цитирую: «Вам надо валить отсюда». «Куда же?» — поначалу изумлялся я (Борис Иванович, филолог по первому образованию, никогда не позволял себе таких слов, как «валить»). «Куда-нибудь, — отвечал он, — в Москву, например». «Зачем? Я не хочу в Москву», — отвечал я. «Потому что здесь нечего делать, вы здесь не сможете развернуть своего таланта», — говорил он. Поэтому сейчас вдова, чрезвычайно вежливая и тонкая женщина, спросила меня (пока мы корпели над книжными полками): «Михаил, ну так когда же вы свалите?» Я отмахнулся от этого вопроса с улыбкой: «Теперь уже никогда». Теперь — это когда здесь больше нет Бориса Ивановича. Это было понятно всем присутствующим.

Разбирая книги, я машинально, среди прочих, откладывал те, которые были подписаны мною (в том числе и мои собственные) по разным поводам: на день рождения, в честь окончания учебного года, защиты диплома, кандидатской. И меня начинало охватывать невероятное чувство тревожности. Я долго его не мог себе объяснить.

Мы, живущие, привыкли общаться в книгах с мертвыми. Теперь умерший возвращал мне, живущему, мои же книги. Что-то здесь было не так. Около двух недель я находился в какой-то прострации, пытаясь объяснить себе причину моего состояния. Будто бы не сработал какой-то дар, который не мог не сработать. Книги, которые мы дарим искренне, радостно, не должны к нам возвращаться, никогда. Почему — я не знал. Будто этого дара не было, где-то его не приняли. Никаких объяснений я так и не нашел. Зато нашел на полях всех этих книг заметки, в том числе и на полях моих же книг.

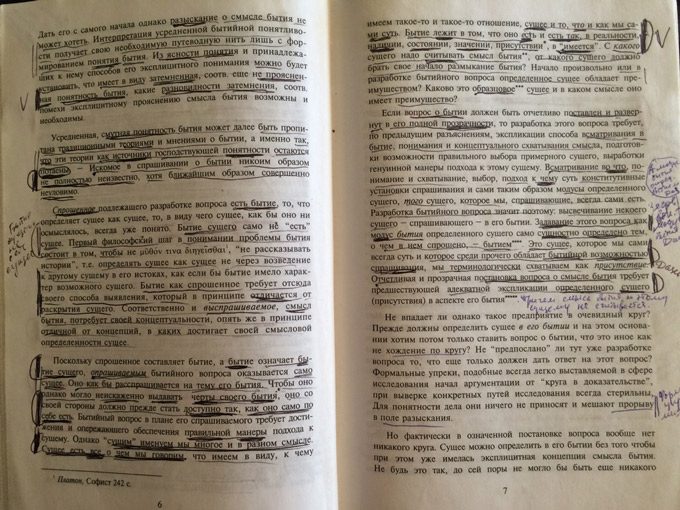

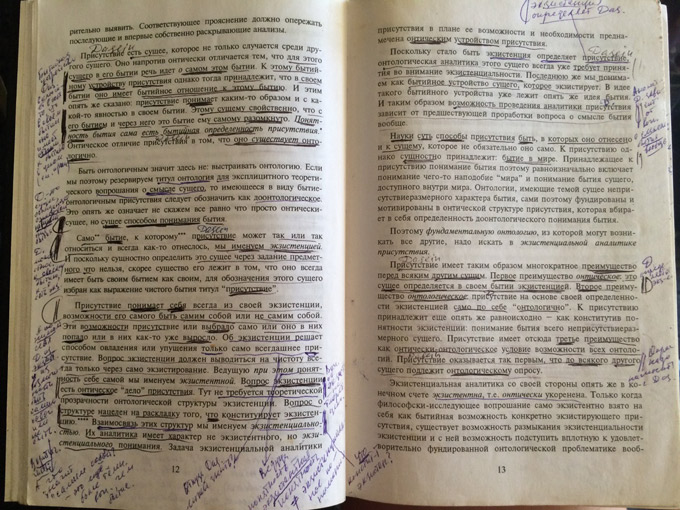

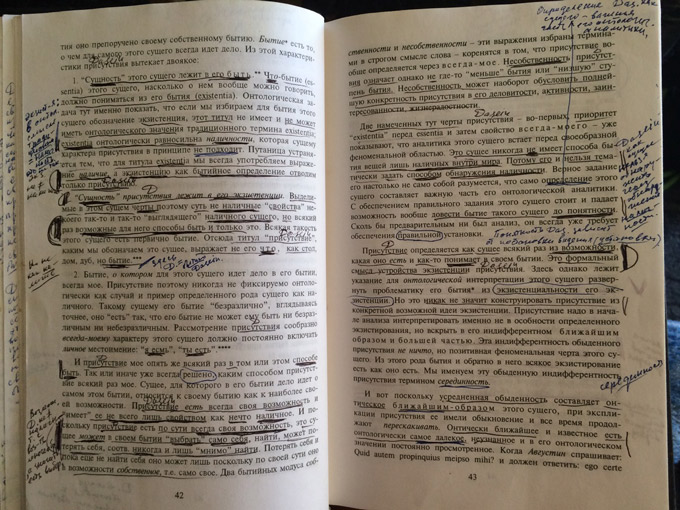

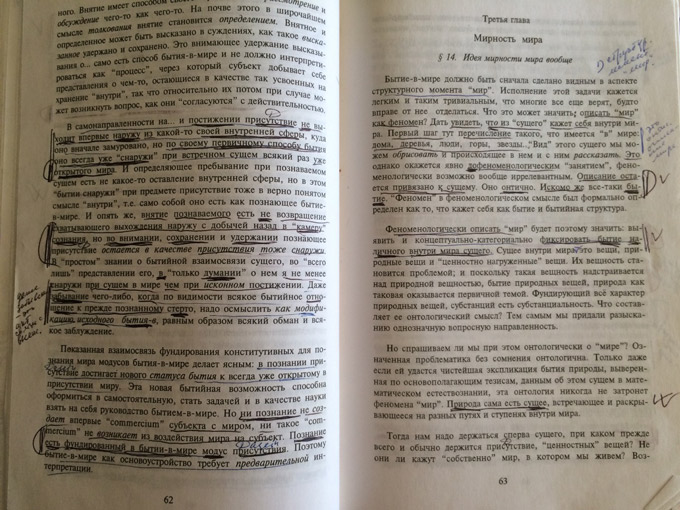

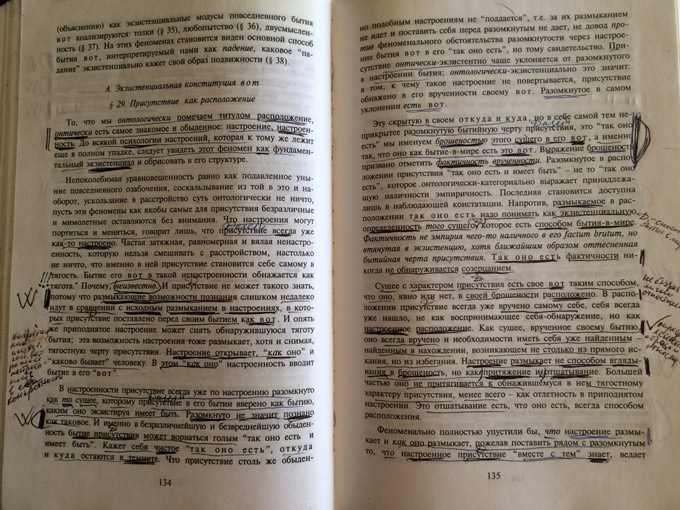

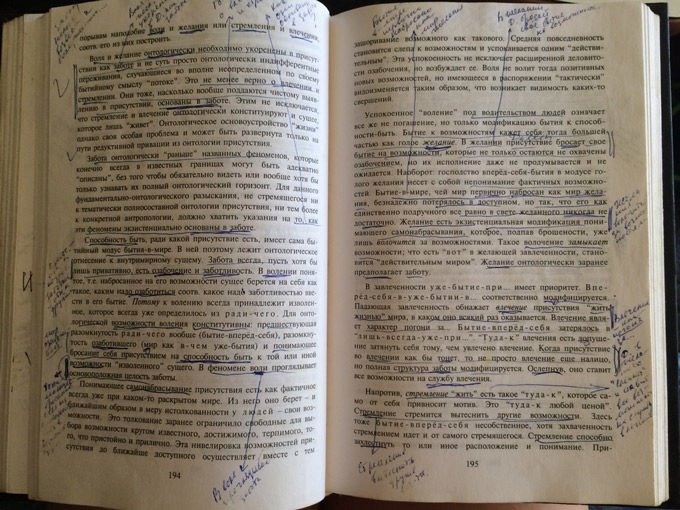

Борис Иванович всегда что-то отмечал в книгах, чаще всего — ручкой (я делаю так изредка, и то — лишь карандашом; чаще же всего выписываю куда-нибудь маленький конспект). В принципе, я уже был знаком с этой его манерой: многажды, всякий раз, когда я сдавал ему сначала курсовые (про Ницше и Хайдеггера), диплом (про Хайдеггера), кандидатскую (про мышление и технику), он мне возвращал мои распечатки с обилием замечаний. Поэтому теперь я был готов к тому, что там, в этих книгах, встречу нечто похожее. Но там было другое. Затем, в более спокойной обстановке, я внимательно изучил, как и что он подчеркивал.

4.

Заметки Мокина на полях студенческих работ носили характер строгого учительства. Чаще всего там значились: «неясно», «почему?», «откуда вы это взяли?», «следует сказать иначе», «вы совершенно не поняли автора», «выразитесь яснее», «вы используете слова в непринятом значении» и т.д. Иногда, гораздо реже, там значилось: «точно сказано», «смелый вывод», «молодец» и т.д. Спустя неделю я, долго, в прострации глядевший на стопку мокинских книг в своей комнате, наконец-то открыл одну из них. Неужели он и Хайдеггеру будет говорить: «неясно», «почему?», «надо переписать», «откуда?» и т.д. Но тут мне открылась совсем иная картина. Всегда строгий учитель Мокин оказался здесь внимающим учеником.

Про строгость Мокина на занятиях было известно всем, кому посчастливилось на этих занятиях бывать. Он входил в аудиторию стремительно, оглядывал присутствующих и, если это была лекция, говорил: «Ницше». Или: «Витгенштейн». И уже после этого доставал (как по мановению волшебной палочки) маленькие карточки, размером напоминающие библиотечные, все сплошь исписанные от руки. Скорее всего, он и входил с ними в руках. Снимая очки и аккуратно, правой рукой, кладя их на стол, он, приблизив карточки к глазам фактически в упор, начинал читать: «Мартин Хайдеггер (он произносил: “Хайдэггэр”) родился в 1889 году в немецком городке Месскирхе…» Мы записывали. Читал он фактически голосом Левитана, неспешно, словно прямо сейчас переписывая имеющийся текст. При этом в голосе никогда не было сомнений. Аудитория внимала молча, все писали, все успевали записывать. Никто его не перебивал. Мокин расхаживал по аудитории между рядами, взад и вперед.

Иной картина была на семинарах. Он входил в аудиторию со списком группы в руках, так же ее оглядывал — и садился за свой преподавательский стол, объявляя тему семинара. Мы все замирали. Все готовились (группа была хорошей, мы жили еще без Интернета, под рукой были книги и собственные выписки — либо ничего), но прочтение заданного на семинар нисколько не гарантировало, что ты сможешь ответить на те вопросы, которые задавал Борис Иванович. Он формулировал свои вопросы, но, в отличие от многих других профессоров (которые на свои вопросы хотели именно своих же ответов), был готов к тому, что мы можем подвергнуть саму его формулировку сомнению (на это отваживались немногие). И нас поражала эта его открытость. Теперь, когда я смотрел на его подчеркивания и комментарии на полях в книгах, мне стал известен ее секрет, но тогда мы о ее причине не догадывались, принимая случающееся как факт: мы часто принимаем за факт то, что покоится на значительных усилиях, а еще чаще видим усилия там, где перед нами голый случай, пустяки.

Зато мы точно знали, что на его семинаре каждый из нас может попытаться принять этот вызов вопроса, мы могли начать рассуждение, даже на первый взгляд не имеющее отношения к его вопросам. Он нас внимательно слушал (никогда ничего не отмечая в своих заметках). Если студент пытался за своим рассуждением скрыть собственное незнание («с точки зрения банальной эрудиции»), то Борис Иванович махал рукой и говорил: «достаточно». После этого он смотрел на аудиторию (впечатлительные пытались стать меньше, чуть сползая по стулу на пол) и говорил: «Теперь вы». И мы, опасаясь, что речь идет именно обо мне или тебе, спрашивали: «я?», на что Мокин мог сказать: «Нет, вот он», — и указывал на соседа, у которого уже не было возможности не отвечать. Тем же, кто был не готов (находились смельчаки), он ставил «минус», а это значило, что для получения допуска к экзамену им следовало отчитаться заранее. Никто не хотел оказаться среди отчитывающихся. Я, кстати, был в числе тех, кому Мокин ставил «автомат», наверное за то, что по большей части мы с ним на семинарах спорили.

Поэтому известные любому из его спецсеминара замечания на полях студенческих работ вполне вписывались в образ его устной строгости, не представляя с нею никакого контраста. Когда я читал свои курсовые после Мокина, то мне так и мерещились его устные замечания на семинарах: «неясно», «достаточно», «теперь он».

5.

Впрочем, тем, кто ходил на спецсеминар Бориса Ивановича, всем нам, у кого он был научным руководителем, уже тогда была известна его мягкость. Обычно спецсеминар проходил следующим образом: заранее назначались выступающие (как правило, один докладчик), и остальные готовились к тому, чтобы задавать вопросы и вести дискуссию в течение всего занятия. Кто-нибудь приносил чай и печенье (или пряники), и в этой дружеской обстановке мы и общались. Первенством в высказывании мнения и вопросов обладали дипломники — те, кому предстояло защищаться в этом году. Они были фактически экспертами, а Борис Иванович принимал в этих наших заседаниях минимальное участие, беря на себя роль аккуратного модератора: он внимательно всех выслушивал, если кто-то увлекался, то прерывал, если кто-то хотел прервать говорящего по делу, то останавливал (поднимал правую руку: «потом»). При этом, зная про эту дружескую обстановку (которая никогда не давала повода не заниматься прямым назначением семинара — и только им), никто из участников спецсеминара не чувствовал себя защищенным («своим») на общих лекциях и семинарах. В этом отношении Мокин был предельно беспристрастным (и нас это восхищало: никакого своячничества и цеховщины).

Просто мы видели Мокина чуть больше остальных — и не более. Только теперь, когда я сам нахожусь по ту сторону преподавательского стола, мне стало очевидно, насколько Борис Иванович был внимателен к каждому из нас; можно сказать, что он составлял индивидуальную карту мышления каждого студента, учась у нас тому, как может работать мысль. А мы наивно полагали, что это мы у него учимся. Как оказалось, этот процесс иногда и в самом деле бывает взаимным — редко, но бывает (что бы там ни писалось в педагогических пропагандистских методичках).

Однажды меня поразило одно обстоятельство. Среди старших студентов на семинаре была одна девочка, мало способная к философии, и как раз она же и должна была выступать. Она выступила, и Мокин фактически разнес в пух и прах ее тезисы. Слушая его, я представил, что со мною это случится через пару лет — и я тогда, наверное, просто разругаюсь с Мокиным, поскольку такого отношения к себе просто не стерплю. В тот период все касающееся философии я воспринимал всегда лично, а все личное выносил на поле философии. Девочка же все воспринимала как должное, ей было стыдно (работа и в самом деле была довольно слабая), но это — «всего лишь философия, какая-то пара». Зато оставшись после, чтобы задать Борису Ивановичу пару технических вопросов по курсовой, я наблюдал следующую картину. Он подошел к героине дня и заботливо, отечески спросил: «Ну как, девушка-красавица, ваши дела?» Она, по-моему, собиралась замуж или что-то вроде этого. Меня тогда поразило, что только что, продемонстрировав предельную требовательность к философскому уму докладчицы, Борис Иванович, будто ничего не было, заботливо спрашивает о ее жизни. Она ему что-то ответила. Мне, с моим тогдашним максимализмом, это показалось каким-то лицемерием. Теперь я понимаю, что Борис Иванович, наоборот, обладал сильнейшим педагогическим иммунитетом и никогда, что называется, не смешивал мух с котлетами. Я стараюсь учиться этому искусству, насколько возможно.

И раз уж речь зашла о каких-то женитьбах. Однажды, погруженный в какие-то проблемы личного фронта, я встретил Мокина. Он всегда подходил к тебе, клал руку на плечо и спрашивал: «Как ваши дела?» На сей раз я ответил: «Плохо». Он сразу же поинтересовался, мол, почему. Я ему что-то рассказывал, сейчас уже не помню, да и неважно уже что, он внимательно выслушал, после чего отстранился от меня и удивленно спросил: «Почему вы позволяете такого рода вещам брать над собою верх?» В свою очередь удивился я: «А как же иначе? Личная жизнь и все такое», на что он отрезал: «Это все сущая чепуха».

На третьем курсе у меня образовалась еще одна, косвенная связь с Мокиным: устроившись работать в первую гимназию города, я преподавал вторым и третьим классам мифологию (вторым — греческую, третьим — скандинавскую). В журнале одного из третьих классов значился некий Мокин Александр Борисович. Осознав, что я имею дело с сыном собственного научного руководителя, я внимательно к нему присмотрелся: Саша был воистину маленьким Мокиным: он отвечал всегда четко, держался прямо — как отец, никогда не приходил на занятия неподготовленным. Сам Борис Иванович ни разу не затронул вопросом или намеком этого моего учительства. Когда Борис Иванович скончался, Саша приехал из Москвы на его похороны, пропустив защиту выпускной квалификационной работы в магистратуре МГИМО (бакалавриат он окончил в Вышке). Но надеюсь, что уважительность причины зачли, и поэтому у него все в порядке, насколько это может быть в таких обстоятельствах.

6.

В день похорон Мокина (мы с друзьями в узком кругу читали свои доклады) мне вечером позвонил профессор Леонид Иванович Тетюев и сообщил, что, просмотрев работы Мокина, понял, что у того была совершенно особая («уникальная») методика преподавания философии — и о ней необходимо написать что-нибудь, хотя бы статью. Я с этим согласился. Согласился и с тем, что мы, погруженные в нездоровую академическую конкуренцию, совершенно невнимательны друг к другу. По меньшей мере, до тех пор, пока кто-то из нас не умрет. После смерти все говорят хорошие и верные, искренние слова, но вопрос встает не о немецкой практике трибьюта оставшихся коллег ушедшему. Смерть погружает всех в молчание, в себя. А затем, где-то на краях, постепенно встает вопрос о распределении высвободившихся ставок (и очень быстро решается). Если есть возможность, не советую никому умирать преподавателем. Лучше умирать пенсионером, продавцом, водителем: больше вероятности, что на момент похорон не установится атмосфера официоза, погружающая вашу ушедшую жизнь в перечисление должностных заслуг (и заглушающая настоящую, молчаливую скорбь). Наверное, лучше всего умирать, как Сократ, — в кругу друзей, общаясь на радостные темы. Хочется сказать, что лучше совсем не умирать, но это и вовсе глупости. Возможно, мокинское «надо валить» относилось именно к тому, о чем я только что сказал. Хотя кто-то может сказать: какая мне разница, если меня уже не будет? И так сказавший будет по-своему прав, но следует пока помнить еще и про то, что тебя живущие могут к жизни больше никогда не вызвать.

Леонид Иванович совершенно прав: у Мокина была своя методика, но я пока не готов о ней говорить; мне легче ее продемонстрировать, но сказать о ней сложнее. Тем более академическим языком, тем более — тем по большей части птичьим языком современной «научной» российской педагогики, который фактически не может высказать ничего значимого (выдавая «как хотелось бы» за «имеется»). Поэтому пока мое обещание Леониду Ивановичу я откладываю в долгий (возможно, вечный) ящик. Зато, чтобы компенсировать такую неспособность хоть как-то, вернусь-таки к заметкам Мокина на полях.

7.

Никаких учительствующих интонаций я там не нашел, даже в собственных книгах. Мокин относился к авторам книги как к тем, кто знает, что делает. Презумпция невиновности автора, которую спрашивал со своих студентов Мамардашвили, у него работала совершенно. Видимо, сказывался утрачиваемый эпохой пиетет перед книгой: если кто-то написал книгу, кто-то взял на себя труд ее опубликовать, а кто-то — распространить, то уже само наличие этой цепочки не бездельных людей призывало отнестись к их работе с уважением (особенно в советское время, когда эта цепочка проходила не финансовые, но цензурные фильтры). Или, возможно, работая некоторое время главным редактором университетского издательства и потому вычитывая множество рукописей, Мокин знал ценность душевных усилий и напряжений, которых требовала хорошо изданная книга. Впрочем, это лишь мои догадки, точной причины тут не высказать, да и вряд ли сам Борис Иванович мог бы это сделать. Такие вещи мы делаем, потому что делаем — и не можем иначе. Как бы то ни было, автор обладает неприкосновенным авторитетом. Перед автором Борис Иванович становился внимательным и терпеливым учеником. Его записи на полях, несмотря на некоторую дидактическую направленность (читал он в первую очередь потому, что затем ему приходилось говорить о прочитанном, — так могло бы показаться, хотя на деле, может, все наоборот), выписки и подчеркивания нельзя охарактеризовать исключительно «преподавательским» образом, вроде того, как студент перед экзаменом «выделяет главные мысли», подчеркивает «существенное». Передо мной открылась мастерская именно философской мысли: Мокин терпеливо проходил по пути рассуждения вместе с читаемым им автором, и если у читающего возникали вопросы, то они относились не к автору (как это было с нашими курсовыми), а к самому себе. Его мысль настраивалась на ход размышления, и часто на полях значилось такое продолжение рассуждения, которое сам автор не предпринимал, но которое, тем не менее, будь оно автору известно, изрядно бы ему помогло.

Тут мне приоткрылась и загадка педагогической манеры Мокина. Будучи терпеливым и внимательным учеником, он воспринимал нас, сидящих в аудитории, как равных — и вызывал нас на ученический агон, особо не прощая тех, кто учеником не становился. Если же студент проявлял искреннее любопытство, то Мокин тут же предоставлял ему неограниченное (по меркам семинара) время и внимание, призывая всех учиться не тому, что именно студент скажет, но тому, что вообще можно интересоваться, искать, любить философию.

Вместе с выписками Мокина на полях и между строк мне открылась и тайна его лекционных листков, с которых он нам читал: видимо, после прочтения книги он внимательно просматривал эти свои комментарии, сделанные им в книге, — и уже тут включался ум педагога, уже здесь происходила работа над композицией лекции, ее сюжетными поворотами и деталями. Но для описания этой работы одних воспоминаний и заметок на полях недостаточно. Поэтому просьба Леонида Ивановича сложнее, чем может показаться.

8.

Помимо захваченности философией, в Мокине меня привлекала его принципиальная непубличность, а также тихое и подлинное, не показное неприятие интеллектуальной моды. Для того, кто занят философией по-настоящему, на все это просто не хватит времени; обратный принцип работает превосходно: если на это хватает времени, то… То, что можно в философии не делать, не стоит делать ни в коем случае. Возможно, Мокина отвратила от публичности его административная деятельность: он прекрасно знал цену всем официальным плановым и менеджерским проектам, которые никогда ничего в философию не привнесли и привнести не смогут в принципе (не считать же вкладом в философию увлечение модной темой, за которую дают грант? Это не вклад в философию, это вклад в карман грантополучателя). Будучи на факультете одним из первых, кто читал лекции по Фрейду (еще до факультета, на философском отделении), спецкурс по Достоевскому, Гуссерлю и Хайдеггеру, Мокин, тем не менее, обращался к этим фигурам не потому, что на них была мода (она на них была), а потому, что без вникания в работу мысли этих авторов, без прохождения их школы, просто невозможно понять философскую мысль современности. В то время как вокруг каждый во что горазд переключился на откровенно конъюнктурные и, понятное дело, мало имеющие к философии отношение вещи (зато дающие возможность бесконечно, в адском цикле выигрывать и выигрывать гранты), Мокин занимался исключительно существенными темами, теми, что прививают школу мысли (пройдя которую, кстати, можно заниматься и другими вещами — если захочется, но, не проходя которой, любые вещи будут не искусными, а искусственными). Глядя на своих коллег, а также не без грусти наблюдая за более отдаленным происходящим, он как-то инициировал проведение круглого стола на тему «Конец философии?», а также спровоцировал первую (не последнюю ли?) полемику в «Известиях» нашего университета на тему о кризисе философии, опубликовав свою статью — и призвав нас критически о ней отозваться, поспорить. Когда я прислал ему свою ответную, он отверг, сказав, что я слишком мягко обошелся с ним, а надо жестче и больше по делу. Мне пришлось свой текст полностью переписывать — два раза. В финальной версии я уже напрямую нападал на автора — Мокину эта статья понравилась.

В целом же он сторонился официальных мероприятий, участия в грантах, статьи писал (как я уже упоминал) редко, поскольку сохранял продуктивный (и стремительно девальвируемый) пиетет перед статусом научной публикации. В мире Бориса Ивановича важно было не количество статей, но их новаторство, принципиальность и глубина; все эти вещи сегодня, с внедрением всевозможных наукометрических показателей, свое значение фактически утратили. По меньшей мере, в глазах реформаторов и работодателей. Цензурный фильтр предполагал вчитывание в содержание, финансовый — количество, и чтоб побольше, побольше.

9.

Самой большой загадкой Мокина для меня была и остается его нетронутость диаматом и официальным марксизмом советского периода. Я больше не знаю ни одного профессора такого возраста, который бы не был поначалу травмирован марксизмом, а затем еще раз — отказом от оного. Имея общую травму, профессора философии реагировали на нее по-разному.

Некоторые, оставаясь верными догмам молодости, скрепя сердце и без особого восторга осваивали «новые» учения, стремясь усмотреть в них аналогичные догмы, и, не находя оных, полагали все эти новшества пустышкой («все это ваш проклятый постмодернизм»).

Другие, напротив, радостно «перекрестились» и, перестроившись, занялись чем-то противоположным, например русской религиозной мыслью или спекулятивным реализмом. Или аналитикой. В общем тем, что сохранило для них ауру запретности, и теперь можно было развернуть перед глазами скучающих от пресыщенности студентов свой запоздалый юношеский романтизм.

Третьи хладнокровно находили за кромкой философии какое-нибудь социологическое или политологическое новаторское учение — и, превратив его в догму, не без скрытого злорадства пересказывали его студентам, используя философские термины, на ходу изобретая, кто во что горазд, протез для поломанной, отсутствующей жесткости диамата.

В любом случае, все эти три стратегии поведения, составляющие в совокупности целый универсум, который мы застали, когда поступили на факультет, представляли собой более-менее обдуманные стратегии справиться с собой и другими в условиях полученной травмы. Мокин на этом фоне выглядел совершенно свободным: возможно, дело было в его филологическом бэкграунде, возможно — в том, что он не боялся мыслить, учиться и, соответственно, переучиваться. Когда у нас на очереди был Маркс, то мы, которые читали его среди прочих и не были особо травмированы диаматом и истматом, предвкушали странное поведение от профессора, который должен был на этом деле сначала съесть собаку, а потом ее вернуть со всеми потрохами. Но Борис Иванович внезапно читал про Маркса так, будто Маркс — это просто мыслитель (не хуже, не лучше других), а не тот, чьи портреты недавно украшали каждый кабинет и ссылки на коего являлись непременным атрибутом предисловий для тех текстов, которые иначе — без марксо-энгельсо-ленинского благословления — напечатаны быть не могли. Мы сами, родившиеся в начале 80-х, в сравнении с Мокиным были куда более закоренелыми марксистами, нежели этот странный профессор.

Сюда следует добавить чрезвычайно аскетический, доходящий до аристократизма, образ жизни Мокина. Дело не в том, что он не смог бы (наверное, смог бы) успеть получить от своей академической жизни в советское время полагающиеся тогда преференции (дача, машина, квартира и пр.). Его это все мало интересовало («все это сущая чепуха»). Насколько мне известно, он помогал своим детям, сам при этом живя фактически в келье (здание, бывшее общежитием, а ныне приватизированное): библиотека, письменный стол, диван — все содержимое рабочего кабинета. Когда мы пришли за книгами, то единственное, что бросилось в глаза, — огромный плазменный телевизор. Наталья Васильевна пояснила, что это смущающий их подарок сына. Опыт детских лишений, который зачастую травмирует людей до того, что они в течение жизни остаются голодными, хищно приобретая все, что нужно и не нужно (и других меряя по количеству ненужной собственности), Бориса Ивановича не коснулся. В этом смысле общение с ним сохраняло трезвую максиму: никакое голое наличие вещей не сможет заменить или даже помочь опыту мысли, который, как известно, зависит от усилий иного рода.

Помимо такой творческой свободы и политической неангажированности, нельзя не отметить способность Бориса Ивановича настраиваться на разных мыслителей так, будто он ими всю жизнь только и занимался, будь то интересные нам Ницше или Хайдеггер или никому, кроме советских учебников, уже не нужные Гольбах или Фейербах.

10.

Борис Иванович хотел, чтобы я уехал в Москву. Он хорошо различал, что значит быть преподавателем философии и философом. Первый — необязательно второй, но второй не может без первого. Обстоятельства, склонности и множество иных, неизвестных мне вещей сложились так, что здесь, в Саратове, Мокину пришлось выступить в первую очередь в качестве преподавателя, да и трудно себе представить возможность сугубо академической работы философа тут без того, чтобы не брать на себя львиную долю педагогической нагрузки (усугубляемой растущей кипой бумаг по обслуживанию всевозможных новаторских стандартов: три, три плюс, три плюс плюс, что дальше?). Но никто из нас, учеников Бориса Ивановича, не воспринимал его (пока сами не стали преподавателями) как преподавателя: он для нас был воплощением философа, философом как таковым.

Бориса Ивановича (как и всякого мыслящего человека) вся эта бюрократия и «оптимизация» образования подавляла и угнетала (в этом, видимо, и есть ее первейшая функция — вплоть до того, что, ради подавления, давно уже забыли о целях образования и о том, что сегодняшние студенты вырастут когда-нибудь в тех, кто останется в этой стране жить — и кто вряд ли вызовет умерших реформаторов для того, чтобы у них учиться жизни). Изредка мы помогали Борису Ивановичу с заполнением этих мутирующих раз в полгода рабочих программ. Ему казалось, что в Москве или Петербурге, ежели там оказаться, все будет иначе — и я смогу заниматься своими литературными делами и философией легче, свободнее. Меня всегда трогала эта его забота о моей свободе, эта его вера в другую жизнь.

В день его похорон, несмотря на то что обычно в это время года в Саратове несусветная жара, было чрезвычайно холодно. Когда я вышел из дома, то почувствовал несвойственное нашему городу дыхание Севера. Перепрыгивая через лужи, я невольно вспомнил, независимо от мокинских слов про «надо валить», свои московские впечатления. «Вот я и в Москве, Борис Иванович, как вы и хотели», — сказал я себе. Поэтому и на следующий день я ответил Наталье Васильевне, что никуда уже теперь не поеду.

11.

В нашем дружеском кругу давно уже прижилась оглядка на Бориса Ивановича, играющая отрезвляющую и корректирующую роль: «что бы сказал Мокин?», «слышал бы тебя теперь Мокин», «ага, ты еще Мокину так скажи». Эта оглядка ставит нас на продуктивную роль ученичества, ту, которую практиковал и сам Борис Иванович, если судить по его заметкам на полях книг его библиотеки. Обычно такие слова, произносимые весело (покуда поминаемый ими жив и здравствует), в день смерти Мокина наполнились иным смыслом: мы все стали чуть старше, даже старее. Поскольку теперь и в самом деле нельзя непосредственно поделиться с ним своими шутками или серьезными мыслями, постольку Мокин стал нашим внутренним собеседником, и каждый отныне сам решает: что бы он на это подумал, что бы он на эту тему сказал.

Такими являются для нас при жизни и становятся после их смерти все важные нам люди, оказавшие на нас благотворное влияние, благодаря которым мы являемся теми, кто мы есть. Конечно, мы постоянно взываем к мертвым — в наших мыслях, лекциях, семинарах. Но те, кто нас такими сделал, — это всегда живые, именно они прививают (чаще косвенно, личным примером) нам способность быть внимательным к любого рода великим мертвецам прошлого. Книга Платона не скажет: читай меня! Эту возможность делают привлекательной только живые (иногда — от противного), после чего, конечно, можно общаться с Платоном как с другом и собеседником. Опыт дружбы, кстати, — это всегда тоже опыт живых (мертвые становятся нам друзьями лишь настолько, насколько мы их оживляем, одаряем вниманием и открыты к их вопросам по поводу нас самих). Уход таких людей вмиг направляет на тебя стрекало вопроса: станешь ли ты для других тем, чем был он для тебя? Этот вопрос фактически безответен, и эта безответность как раз старит и, возможно, делает чуть мудрее. То, что было внешним побуждением, от которого иногда можно отмахнуться (куда оно денется?), становится частью тебя. Это меняет.

Конечно, такое внутреннее побуждение вряд ли является тем шаманством и жречеством, о котором сказано выше. Скорее речь тут идет об усилении способностей к культурному экзорцизму, которое оборотной стороной имеет несколько неутешительный вывод: да, такая интериоризация делает тебя сильнее. Но при этом ты все больше оказываешься в одиночестве. Ситуация похожа на тот старый разговор с золотой рыбкой: «Хочу, чтобы у меня все было». И золотая рыбка отвечает: «Пожалуйста, без проблем — у тебя все было».

Комментарии