Вторая мировая война, медиевисты и «наука история»

Несколько вопросов к историку-медиевисту Михаилу Бойцову: комментарии после конференции «Вторая мировая война, нацистские преступления и холокост на территории СССР» НИУ ВШЭ.

2 656

2 656

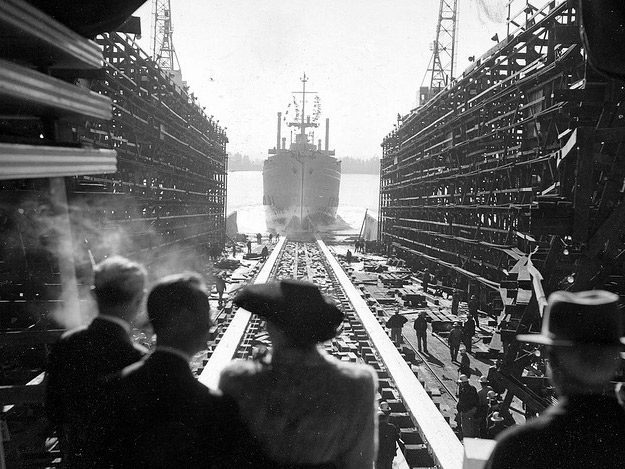

© Tom Brandt

Как привычки историка-медиевиста влияют на его восприятие новейшей истории?

Вопрос сформулирован двусмысленно. Если речь идет о «новейшей истории» как совокупности (или цепи) событий, происходивших на протяжении двадцатого века и начавшегося века двадцать первого, это одно дело. Если же подразумевается рассказ об этих событиях, нарратив, им посвященный, то это совсем другое. В первом случае, к тому же, стоит спросить себя, «привычки» ли «влияют» на «восприятие истории» или же, напротив, «история» в большой степени определяет «привычки»? Ведь не будем же мы сомневаться в том, что сознание историка формируется под воздействием исторических обстоятельств, в которых он живет.

Затруднюсь, кстати, перечислить список неких особых привычек (что вредных, что полезных), которыми, выходит, должен обладать идеальный тип историка-медиевиста. Он часто заглядывает во всевозможные справочники? Разыскивает наилучшее издание своего источника, а не хватается за первое попавшееся? Молится по утрам и вечерам на тома из серии Monumenta Germaniae Historica? Общается с членами семьи исключительно цитатами из Фомы Аквинского?..

Если же, отвлекшись от каких бы то ни было «привычек», медиевист попробует взглянуть на события XX–XXI веков как бы из перспективы Средневековья, ему, наверное, бросится в глаза прежде всего невероятное развитие способности человечества к самоистреблению, притом в особо жестоких формах. Количество людей, уничтоженных всего за каких-нибудь восемьдесят с небольшим лет, разделяющих начало Франко-прусской войны и окончание войны Корейской, заведомо на порядок превосходит число жертв всех видов насилия за все средневековое тысячелетие. Конечно, Средние века отнюдь не были идилличны, но по степени антигуманности им очень далеко до Новейшего времени. Даже сравнивать трудно.

Если же говорить о восприятии медиевистом «новейшей истории» во втором смысле — как совокупности нарративов о недавнем прошлом, то тут бросается в глаза, во-первых, невероятное для историка Средних веков разнообразие таких нарративов, во-вторых, ожесточенность борьбы между ними и, в-третьих, их особо тесная привязанность к парадигме национальной истории. Конечно, и медиевистика в пору ее расцвета в XIX веке была (как, впрочем, и вся классическая «историческая наука») подчинена идее национальной государственности. Зато того же самого никогда нельзя было сказать про источники, которыми она пользовалась. С «нациями» ни средневековые авторы, ни средневековые «акторы» себя не идентифицировали. В случае же с историей новейшей не только историки, но и их герои по большей части «мыслят национально» — даже тогда, когда хотели бы мыслить как-то иначе. Конечно, в последние десятилетия заметен существенный сдвиг в сторону интернационализации исторических исследований — не только в медиевистике, но и в изучении новейшей истории. Однако «национальная компонента», наверное, останется у новистов сильнее выраженной, чем у медиевистов, — по указанной причине.

Можно ли использовать подходы, разработанные европейскими медиевистами (история ментальностей, устная история, микроистория) для изучения тех эпизодов истории ХХ века, которые недостаточно документированы?

Во-первых, вряд ли устную историю можно отнести к числу излюбленных подходов медиевистов: брать интервью у участников и современников крестовых походов, Столетней войны или даже Реформации мне пока, к сожалению, не доводилось ни разу. Да и практиковали этот метод задолго до появления медиевистики. На роль его разработчиков и весьма успешных практиков его применения вполне могут претендовать Геродот и Фукидид. Во-вторых, что важнее, все три перечисленных подхода приложимы к эпизодам, которые хорошо документированы, еще лучше, чем к тем, которые документированы плохо. Даже «устная история» — наиболее подходящая для борьбы с недостатком иных свидетельств — дает прекрасные результаты и при изобилии всевозможных документов. А остальные два метода разрабатывались с самого начала не в «компенсационных» целях, а чтобы поставить новые вопросы как перед прошлым, так и перед историком, который с ним работает. Микроистории, которая делает ставку на насыщенное описание, скудость источников особенно противопоказана. Поэтому главная роль, которую названные три метода играют в изучении новейшей истории, состоит вовсе не в прояснении плохо документированных эпизодов. Их использовали и используют прежде всего для деконструкции сложившихся больших нарративов, насыщенных стереотипными идеологическими и политическими установками.

Каковы принципиальные различия в документальной базе войн далекого прошлого и войн ХХ века?

Боюсь, ответ будет банальным: самые малоизвестные войны XX века документированы несопоставимо лучше войн средневековых, даже если отвлечься от таких бонусов для историков Новейшего времени, как возможность задать вопросы еще живым участникам событий, а также воспользоваться новыми носителями информации, порожденными техническим прогрессом, — аудио-, кино-, видеозаписями и т.п.

Военное дело на протяжении всего Нового времени постоянно бюрократизировалось — как и все сферы управления обществом. Войско же средневековое, наоборот, точно так же небюрократично, как и вся власть целиком. Поэтому вплоть до XIV, а то и XV века историк располагает почти исключительно набором разного рода заинтересованных высказываний о той или иной войне, но обычно не может их проверить хотя бы с помощью расходных книг или иных данных средневековой «статистики». Отсюда, помимо прочего, трудно оценить и масштабы соответствующего столкновения. Сколько рыцарей Дерптского епископа погналось за отрядом новгородского князя Александра, чтобы настичь его (себе на беду) на льду Чудского озера? Пять тысяч, пятьсот или, может, всего пятьдесят?

Что же касается тех самых «заинтересованных высказываний», зафиксированных в анналах, летописях, хрониках и иных средневековых текстах, то они почти всегда передают суждения не столько индивидов, сколько тех или иных групп, чьи позиции представляет тесно связанный с ними автор. Такие мнения, разумеется, тоже весьма интересны нынешнему историку, но ему очень недостает голосов отдельных участников. В структуре же свидетельств о войнах Новейшего времени такие групповые нарративы практически всегда дополняются большим числом суждений персональных. В какой мере они учитываются историками — разговор особый.

Какие методы проверки подлинности свидетельств разработаны в медиевистике, которые могли бы помочь историкам, исследующим недавнее прошлое?

У медиевистов, как и у любых других историков, нет волшебной палочки для проверки достоверности или недостоверности того или иного свидетельства. У них, правда, общим правилом является привлекать абсолютно все дошедшие источники по избранной теме, а не ограничиваться той или иной выборкой из них. Если медиевист забудет учесть какой-либо документ, коллеги не без язвительности ему на это укажут. Конечно, применительно к новейшей истории аналогичное требование отдавало бы нереалистичным максимализмом. Однако тут многое зависит от формулировки исследовательской проблемы: она и на сегодняшнем материале может быть поставлена таким образом, что количество необходимых источников окажется вполне обозримым.

Существенно важнее, однако, другое. Медиевист не столько занимается решением вопроса, является ли некое свидетельство «достоверным» или «недостоверным», сколько пытается понять особенности предложенных в нем интерпретаций. Они-то и оказываются нередко интереснее того, о чем свидетель хочет рассказать, — неважно, искренне ли желая поведать всю правду или же, напротив, лукавя. Впрочем, даже в первом случае его повествование будет не более чем одной из возможных интерпретаций того, что произошло. Историки-новисты, кажется, чаще, чем медиевисты, питают иллюзию, что им рано или поздно удастся-таки докопаться до того, «как оно было на самом деле». Медиевистам хотелось бы, разумеется, того же, но их опыт свидетельствует скорее о недостижимости этой цели.

Можете ли вы сказать, что историография, занимающаяся ХХ веком, всегда политизирована, всегда связана с оценкой политической реальности, и можно ли тогда сказать, что медиевисты и специалисты по истории ХХ века занимаются одной и той же наукой?

Историография, занимающаяся любым столетием человеческой истории, в некотором смысле политизирована и «связана с оценкой политической реальности», потому что историк не может быть независим от времени, культуры и общества, к которым принадлежит. Настоящий историк (о других типажах говорить не будем) субъективно, конечно же, стремится к истине, а не к следованию сиюминутной политической конъюнктуре. Но историографический анализ его труда (особенно если его проведут лет через пятьдесят после опубликования) наверняка покажет, как характерные обстоятельства, в которых жил автор, повлияли на его интерпретацию прошлого. Конечно, связь с «оценкой политической реальности» не обязательно должна быть прямолинейной. Так, в позднесоветские времена студенты-историки уходили в античники, медиевисты и византинисты не в последнюю очередь потому, что хотели подальше держаться от окружавшей их социалистической реальности. Разве такой профессиональный эскапизм не являлся вполне определенной «оценкой политической реальности»? Вот только уловить эту оценку будущим историкам будет, боюсь, непросто. Впрочем, верно и обратное: политические конъюнктурщики от истории встречались и встречаются не только среди специалистов по XX веку. Если сегодня перечитать школьные и вузовские советские учебники по истории что Древнего мира, что западного Средневековья, что Древней Руси, идеологические клише и отсылки к официальным ценностям советского режима будут встречаться чуть ли не на каждой странице. Подобно тому, как Ветхий завет, по мнению богословов, насыщен префигурациями новозаветной драмы, «досоветская история» всячески отсылала к истории советской — на уровне понятийного аппарата, обозначения и описания параметров «исторического процесса», отбора тем, сюжетов и героев, выстраивания иерархии между ними и, разумеется, их интерпретации. Так что материя исторического знания у медиевистов и у историков Новейшего времени сама по себе не различается. Различаются лишь конкретные историки, независимо от предметной специализации, — и притом не только по уровню профессионализма, но, что не менее важно, и по этическим установкам. А «наука история» — она одна и та же, и нет причин, почему медиевист не мог бы внести посильный вклад, например, в историю Второй мировой войны [1].

Каковы для вас итоги данной конференции, что продуктивно именно для вашей профессиональной работы?

Прежде всего я убедился в том, что Вторая мировая война и у нас в стране действительно превращается в предмет исторических исследований. Еще совсем недавно она таковым не являлась, несмотря на большое количество историков, получавших зарплату за то, что они вроде бы ее изучали. Победа в Великой Отечественной войне была краеугольным камнем идентичности советского человека — причем в большей степени, чем Великая Октябрьская Социалистическая революция и Гражданская война. Идеологические основы собственного общества обычно всерьез не анализируют, — чтобы основы не зашатались, а вместе с ним и все общество. В данном случае последовательность оказалась иной: распад советской идентичности в 90-е годы открыл дорогу к нормальному историческому изучению войны, а не изучение войны привело к кризису и распаду советской идентичности (что тоже могло бы случиться при других обстоятельствах). Поэтому для меня конференция была интересна прежде всего как проявление начавшейся, наконец, глубокой трансформации российской историко-культурной памяти. Переформатирование же исторической памяти, сопровождающее (а отчасти и определяющее) смену общей социальной идентичности, затрагивает так или иначе наши отношения со всем прошлым, не исключая и Средневековье.

Примечания

Комментарии