Мария Туровец

Преодоление насилия

Свидетельство о политическом насилии неотделимо от его оценки и интерпретации. Возможно ли свидетельство, прерывающее бесконечный круг насилия?

2 262

2 262

© Stefano Losardo

Растительная жизнь Варлама Шаламова

Шаламов оказался в самом сердце сталинских лагерей, он взял на себя миссию провести через них читателя, свидетельствовать о них. Сила свидетельства огромна, так как привязана к памяти тела, регистрируются изменения тела и постепенное угасание духа.

Лагерь — это антисоциум, где все отношения между людьми бесчеловечны и не связаны со справедливостью. Поэтому в колымских лагерях гораздо страшнее, чем в аду Данте: социальный, человеческий и любой другой порядок здесь кончается, действует только порочная, бесчеловечная сила блатных, жестокое выполнение бессмысленных указов и трудовых норм. Животные в рассказах Шаламова гораздо благороднее людей, растения — воплощения духа [1].

Человеческая природа разлучена с божественной навсегда, воскрешение — это удел лиственницы; то, что для человека теперь навсегда недоступно. Только деревья, растения непорочно чисты, они чутки, естественны и божественны. Они гораздо лучше людей, хотя и сам автор, становясь доходягой в лагере, уподобляется растению, зависимому от других и поэтому гораздо менее совершенному. Но и до попадания в лагерь лирический герой Шаламова не делает ничего по своей воле. Он действует вместе со всеми, его несет потоками общества, время от времени он останавливается, оглядывается и ужасается, но не препятствует движению, не встает на пути потока. Миссия, которой ограничивает себя Шаламов и после освобождения — свидетельство, без каких-либо, универсальных или частных, рецептов, без проповедей, без выводов. В рассказах Шаламова есть только свидетельства о людской бесчеловечности, о бессмысленности воли и разума. Эта безнадежность засасывает даже майора Пугачева, единственного, пожалуй, героя шаламовских рассказов, осмелившегося на сопротивление. Последний бой, где можно было хотя бы ценой жизни восстановить веру в человеческую волю и свое человеческое достоинство, оканчивается для Пугачева побегом и самоубийством. Как и других героев Шаламова, майора Пугачева несет социальный поток, просто это поток другого вида. Когда всех товарищей Пугачева убивают и он остается один, его собственной воли хватает только на то, чтобы застрелиться в заброшенной медвежьей берлоге.

Шаламов пытается беспристрастно, отстранено и эстетически очень точно говорить о преступлениях сталинизма, но то, что получается у него, — эстетизация насилия в лагерях. «Лагерный минимализм жизни позволяет видеть ближайшее, незаметное, пустяшное с невероятной, почти гравюрной резкостью деталей. Другими словами, Шаламов пытается понять лагерь с точки зрения его метафизической трансцендентности — не как вероятное и случайное, а как необходимое и даже вечное бытие» [2]. Эстетизация делает повседневную реальность лагеря обыденной, полной и законченной. Читатель шаламовских произведений сливается с завороженным авторским взглядом на бесчеловечность лагерей и не может оторваться от зрелища беспредельной жестокости.

Поэтому, хотя книги Шаламова претендуют на работу по избавлению от сталинизма, их освободительный потенциал ничтожен. Эстетизируя мир сталинских лагерей, Шаламов создает особый миф обратной стороны сталинизма, что не делает сталинизм более уязвимым. Возможно, благодаря произведениям Шаламова для внешних наблюдателей сталинизм стал более понятным, яснее стала его бессмысленная жестокость. Но для всех, кто был вписан в эту политическую систему, знание о лагерях было интуитивно понятным, оно передавалось шепотом на кухнях, подчиненным — полунамеками начальства, детям — подслушанными разговорами родителей. Смысл в существовании эта политическая система черпала в других событиях и мифологемах, например в подвигах времен Великой отечественной войны, в Сталинградской битве, в развитии промышленности и космонавтики. Колымские лагеря в этой системе координат были и остаются страшной, но неизбежной «ценой победы».

Следуя формуле Вальтера Беньямина, для борьбы с идеологией (в его случае — с фашизмом) на эстетизацию политики следует отвечать политизацией эстетики. Эстетизация и конструирование мифов также важны для любого политического проекта. Укорененность в эстетическом и в мифах делает политический проект законченным и оформленным, показывает его качество. Поэтому, противопоставляя одному эстетизированному политическому проекту другой, бессмысленно создавать его антиэстетику его же средствами. Деконструкции нежелательного политико-эстетического проекта может служить политизация эстетики противника (например, через обнажение приема) и эстетизация (мифологизация) конкурирующего проекта.

Кому писать стихи после Освенцима?

Как выразить действительность предельного ужаса, не легитимируя его, не эстетизируя, не описывая как часть нормальной жизни?

Но как была создана эта действительность? Как замечала Ханна Арендт в «Истоках тоталитаризма», концентрационные лагеря во многом были возвращением практик управления в колониях к колонизаторам. В заокеанских колониях великих держав, в карьерах и на постройках железных дорог были «доходяги» и «мусульмане», но величайшей европейской трагедией стало их появление среди европейцев, людей белой расы.

«Черные скорченные тела лежали и сидели между деревьями, прислоняясь к стволам, припадая к земле, полустертые в тусклом свете; позы их свидетельствовали о боли, безнадежности и отчаянии. Снова взорвался динамит на утесе, и земля дрогнула у меня под ногами. Работа шла своим чередом. Работа! А сюда шли умирать те, кто там работал».

Дж. Конрад. Сердце тьмы

А как было возможно познание и признание колонизаторами колонизируемых, если для первых они были только «туземцами», фоном, ресурсом, ничего не значащим немым материалом? Как считает Эдвард Саид, это стало возможным только через сопротивление колонизируемых. Национально-освободительные движения и войны в бывших колониях хотя и привели к новому витку эксплуатации и неравенства, принесли новую волну великой литературы, прекрасных писателей, которых раньше считали бы представителями «низшей» расы и не отнеслись бы к их произведениям серьезно.

«Киплинг был одним из первых романистов, описавших в действии этот вполне логичный альянс между западной наукой и политической властью в колониях. И Киплинг всегда относился к Крейтону [антропологу-англичанину в романе “Ким”] серьезно, и это одна из причин, почему там присутствует Бабу.

Туземный антрополог, явно неглупый человек, чьи неоднократные попытки стать членом Королевского общества не столь уж безосновательны, почти всегда выглядит забавным, неуклюжим, почти карикатурным, но вовсе не потому, что он чего-то не знает или что он глуп — вовсе нет, но просто потому, что он небелый. Это означает, что он никогда не сможет стать Крейтоном».

Э.В. Саид. Культура и империализм. С. 318.

Итак, допустим, сопротивление — ключ к пониманию и адекватному описанию ситуации политического насилия. Тогда кто может писать стихи после Освенцима? Возможно, Ежи Лец, который трижды бежал из концлагеря, и последний раз удачно. Его побег был наполнен символами, достойными высокой литературы. Так, в наказание за неудачный побег офицер СС приказал Лецу рыть себе могилу. И неосмотрительно выдал саперную лопату. Этой же лопатой Ежи Лец отрубил голову офицеру, переоделся в его одежду и прошел к повстанцам. Конечно, судя по успеху побега, в лагере, где содержался Лец, творился хаос. Там явно не было такой мощной пропускной системы, как в Освенциме, на современных приграничных таможнях и в московских отделениях Высшей школы экономики. Конечно, не каждый пленник концлагеря в совершенстве знал немецкий, как Лец, и не каждый такой побег мог увенчаться успехом. А без успешного побега, даже если сама по себе попытка побега из концлагеря — невиданный по красоте и силе политический жест, написать стихи невозможно. Но до наладки интеллектуальной системы пропусков, контроля и учета в лагерях, до доставки узников ГУЛАГа в ледяной ад сибирских колоний, пленников ловили, перевозили в хаосе, беспорядке и неразберихе. Постыдно малое количество сбежавших на этапе перевозки пленников вызывает подозрение в том, что сами жертвы участвовали в структурации и упорядочивании политического насилия, которое скосило их.

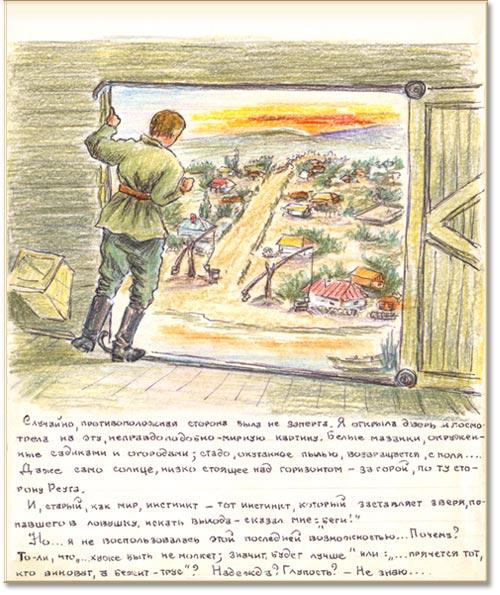

Из рисунков-воспоминаний Ефросиньи Керсоновской:

«Случайно противоположная сторона была не заперта. Я открыла дверь и посмотрела на эту неправдоподобно мирную картину. Белые мазанки, окруженные садиками и огородами; стадо, окутанное пылью, возвращается с поля… Даже само солнце, низко стоящее над горизонтом за горой, по ту сторону Реута.

И старый, как мир, инстинкт — тот инстинкт, который заставляет зверя, попавшего в ловушку, искать выход, сказал мне: “Беги!”

Но я не воспользовалась этой последней возможностью… Почему? То ли потому, что “хуже быть не может, значит, будет лучше” или “прячется тот, кто виноват, а бежит трус”? Надежда? Глупость? — Не знаю…» [3]

Возможно, кому-то этот тезис покажется похожим на обвинение жертв, переносом на них ответственности за преступления, которым они не могли противостоять. Конечно, каждая жертва по отдельности не могла ничего сделать с политической системой в целом. Дело не в отсутствии воли к сопротивлению у Шаламова или Ефросиньи Керсоновской, а в качестве тех идей, на которые они опирались и которые не смогли дать ничего для объединения и сопротивления в угрожающей жизни ситуации, не смогли дать смысла для каких-либо действий, кроме самосохранения. Но самосохранение не равно ненасилию, оно гораздо менее эффективно, чем легендарная парадигма Ганди. Так, говоря о ненасилии, обычно забывают, что Ганди был не только политическим лидером, призывавшим проливать кровь меньше, но и опасным религиозным фанатиком, ведущим расовую войну против иностранных захватчиков. Призывы политического лидера к ненасилию имеют смысл только в том случае, когда насилие крайне вероятно, когда за лидером стоят многочисленные последователи, способные и готовые пролить кровь. В случае тактики ненасилия пролитой окажется скорее кровь сторонников, чем противников, но это тоже будет иметь смысл в качестве тактики сопротивления. Поэтому честный ответ Ганди на вопрос об участи евреев перед реальностью истребления осмыслен и, возможно, даже действенен [4]. Ведь и уничтожаемые, и уничтожающие — всегда лишь часть общества. И на тех и на других влияет мнение пассивного большинства, а на последних, в свою очередь, производят впечатление великодушные поступки.

В сопротивлении политическому насилию невозможно обойтись без собственных моральных ориентиров. А инструментом преодоления становится вся личность автора целиком. Шаламов заворожен насилием, его предельно детальное описание укореняет и эстетизирует мир лагеря. С той же проблемой уже в нашем времени сталкивается проект сопротивления политическому насилию Анны Политковской. Ее интервью с Шамановым, сентиментальное и в чем-то наивное, завороженно следует логике противника. Политковская жалеет Шаманова, пишет о его болезнях, одиночестве. Вопросами она будто помогает Шаманову держаться в образе «строгого, но справедливого» генерала, и он легко находит ответы на самые неудобные вопросы. Точнее, ответы Шаманова, вполне ожидаемые и предсказуемые, очень хорошо ложатся на вопросы ранней Политковской. Знаменитая цитата из ее интервью только подтверждает его образ «непримиримого», служит гарантией его мужества и бескомпромиссности:

— Что значит — «так или иначе были связаны с бандитами»? Жена боевика — кто она в вашей системе координат?

— Бандитка.

— Почему?

— Если она не бандитка, пусть уходит от него.

— Владимир Анатольевич, вы по-русски судите.

— А как же еще? Они живут в России.

— У них свои законы — она не может уйти.

— А если эти «свои» законы противоречат человеческой морали? Мы все хотим сделать чистыми руками! Не получится. И не будет никогда. Всегда добро должно иметь предел. Меня не устраивает теория: если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Если бандиты не понимают нашей морали, они должны быть уничтожены. Если человек заболел, пациенту делают больно, вырезая пораженную часть органа.

— Но родственников при этом не оперируют! Ребенок бандита — тоже бандит?

— Тоже. А как, скажите, различить жену и снайпершу? Вам хорошо тут, сидя в Москве, рассуждать — чистенько, уютно, — глядя «в ящик». А мне вот там… [5]

Интервью вышло в 2000 году, а уже в 2002-м, в книге «Вторая чеченская», от ее сентиментальности не осталось и следа. После этой книги она, возможно, по-другому бы спрашивала Шаманова, без сентиментальности и пиетета перед военным, сухо показывая бессмысленность жестокости этого генерала, его выгоду от зверств. Но так же, как и Шаламов, она осталась заворожена миром чеченского «лагеря». Отныне настоящее для Политковской — только в Чечне:

«Мне стыдно плакать в их присутствии. И я не плачу. И не знаю, как выразить свои чувства, — все мелко по сравнению с их жизнью. Как на этой грозненской кухне — бутафорское: плита, холодильник, краны… Все, кроме чувств. А на московских кухнях сегодня все настоящее: плита, газ, вода из крана — и горячая, и холодная. Все. Кроме чувств. Они — точно бутафорские. Слишком сытно едим — для страны, в которой так долго идет война» [6].

Эстетика текстов Политковской не настолько отточена, как у Шаламова, но она повторяет тот же прием менее изощренными средствами. Как и Шаламов, Политковская показывает цену путинской стабильности, но не ставит ее под сомнение. Яснее и проще, чем Шаламов, она провозглашает иллюзорность мира за пределами «лагеря» и не дает никаких ориентиров тем, кто непричастен к «настоящему».

Отображение и преодоление

«Ни Шаламов, ни Солженицын не справились с задачей прямого отображения ГУЛАГовского мироустройства», — считает философ Валерий Подорога. Но есть ли хоть один автор, хоть один литературный проект, который справился с задачей выражения предельного, невыразимого повседневного ужаса? По силам ли литературе эта задача? Как отметил один из «находчивых» комментаторов в ЖЖ под рисунками Ефросиньи Керсоновской, «когда речь идет об ужасах Третьего рейха — показывают фотографии. А когда об ужасах сталинизма — картинки». Этот комментарий можно было бы не принимать во внимание в виду его глупости, не будь эта точка зрения настолько распространенной, особенно среди подрастающего поколения. К сожалению, это ожидаемо и нормально. Как правило, люди стремятся избегать травматичных переживаний, вытеснять или забывать все неприятное. А молодые люди просто высказывают это прямо и неизощренно. Если им не рассказали о неприятном, травмирующем событии родители, если не упомянули учителя, если не напомнили по телевизору, они будут сомневаться в нем [7].

Может ли в принципе литературного произведения быть достаточно для преодоления травмы? Я считаю, что не может. Не имеет смысла вопрос, достаточными или нет были литературные достоинства романов Солженицына для преодоления травмы сталинизма, пока материал для своих работ он вынужден был брать из своего довольно легкого опыта столкновения с лагерями и у Шаламова. До того как в лагерь вломились захватчики, позволившие сделать фотографии доходяг, массовых захоронений, бараков заключенных, достоверная литература ГУЛАГа невозможна.

Примечания

Комментарии