Александр Дмитриев

Три лета Михаила Грушевского: нация как выбор

Строительство нации — вызов для ратующих за нее. Имперская наука перед лицом национального вызова.

7 628

7 628

© Борис Мавлютов

Канун осени — традиционное время университетских вакаций, антракт перед началом очередного учебного года, мертвый сезон. Впрочем, преподаватели часто используют его для окончания неотложных или давно задуманных дел. В сентябре 1914 года подходила к концу 20-летняя профессорская служба Михаила Грушевского в императорском университете Львова. В соответствии с традициями предыдущего столетия его должна была ждать золотая осень ученого: завершение давно начатых многотомных трудов, выход юбилейных сборников, составленных верными учениками, приватные семинары, общение и переписка с искателями исторической истины с разных концов двух империй — Романовых и Габсбургов. Вышло иначе: следующие двадцать лет его жизни (а умер он осенью 1934-го) окажутся весьма далекими от академической идиллии — две ссылки, гибель киевского дома, провозглашение украинской независимости, переходы границ воюющих стран, допросы и аресты, без пяти минут президентство во Всеукраинской академии наук (созданной вопреки его желанию), московская ссылка и отказ в возвращении в Украину в самые последние годы. За пределами жизни окажутся десятилетия умолчаний на родине, упрятанные в спецхран книги — и триумфальное возвращение в самом конце 1980-х.

Сегодня исторические персонажи, герои и антигерои бывшего «нашего» мира советских времен (идет ли речь о зоне влияния в Центральной и Восточной Европе, об общей истории на пространствах Балтии, Закавказья или Центральной Азии) оказываются в российском культурном пространстве нередко вдвойне чужими. Список имен может быть произвольным и сколь угодно длинным: Брехт, Дубчек, Янис Райнис, бакинские комиссары, бухарские джадиды или грузинские меньшевики — все они остались «где-то там», в ставшем незнакомом, уже не нашем прошлом. Место прежнего, часто полудобровольного участия к истории соседей заняло равнодушие, если не враждебность к новоявленным и незнакомым памятникам. Чем они — каждый порознь! — жили перед тем как стать самими собой, а уже потом занять места в учебниках, на постаментах, банкнотах или почтовых марках? И что мы — при всей собирательной условности «нас» — хотим услышать от ожившего монумента?

О Грушевском как историке и основоположнике современного украинского государства много написано, в первую очередь исследователями, прямо связанными с украинскими языком и культурой [1]. На эту богатую «грушевскиану» буду опираться и я, сосредоточившись на трех поворотных моментах его поздней биографии, связанных с переездом на Приднепровскую Украину с территории Австро-Венгрии осенью 1914 года, возвращением на советскую Украину из эмиграции в начале 1924 года и академической и политической опалой историка, начавшейся летом 1930 года — которая длилась до его смерти (и так или иначе продолжалась до конца советской власти на Украине — чтобы смениться торжественным возвращением «Великого Украинца» на исходе перестройки). Зачем ему понадобилось дважды, в августе 1914-го и в августе 1923 года вступать в ту же реку, переезжать с запада (точнее, Центральной Европы) на восток, оба раза в конце концов «счастливо избегая» Сибири, снова и снова переходя границу между наукой и политикой? Какие желания и аргументы диктовали его решения?

1. На запад или на восток?

Обычно принято считать, что научные или политические споры и перипетии заслоняют от нас, потомков, собственно «личность» того или иного деятеля прошлого, или что сам этот герой почти целиком был поглощен своими публичными интересами и обязанностями — так что на «приватное» остаются орнаменты семейной переписки и мемуарные детали. Массив оставшихся от украинского историка свидетельств и документов, кажется, сам собою склоняет любое биографическое повествование о нем ко второму варианту — да и ему самому дух позитивизма и скепсиса был гораздо ближе и важнее романтического воодушевления любой личной героикой. И все же — главное суммирующее впечатление, неизбежно субъективное и «ненаучное»: Грушевский, неизменно бывший мотором самых разных идейных и организационных начинаний, отнюдь не чуждавшийся хорошей компании, в конечном счете всегда оставался одиночкой. Его серьезность, целеустремленность и исключительная сосредоточенность на работе, явные лидерские качества нередко оборачивались нетерпимостью и разрывом со многими прежними соратниками. Мемуаристы или исследователи практически никогда не называют кого-то из близких ему людей друзьями: рядом с ним могли быть только союзники или ученики-помощники (многие из них обретут самостоятельность только ценой разрыва с учителем — научного или идеологического). В политике Грушевский на протяжении своей жизни нередко менял лозунги и идеи, руководствуясь идеалом утверждения национальных прав украинского народа; и этот собственно народнический элемент его мировоззрения реально воплощался в самые разные тактические комбинации, которые порой весьма разочаровывали его недавних сподвижников. Кредо «за народ» — и против чужой власти — вопреки позиции всегда готовых к предательству элит, часто склоняло Грушевского к выбору скорее левой политической ориентации, и что еще важней — к готовности выступать против недавних единомышленников, оставаться в изоляции (но еще и учитывать необходимость «временных» компромиссов с более сильными контрагентами: австрийскими, петербургскими или советскими, во имя главной цели — блага Украины).

Из историков и гуманитариев его поколения теснейшая связь с политикой не была чем-то исключительным — достаточно назвать имена Томаша Масарика или Павла Милюкова [2]. Из этого ряда Грушевский заметно выделялся тем, что продолжал неустанно и плодотворно заниматься наукой, даже самыми специальными ее разделами, при всех поворотах его политической биографии. Характер его деятельности в последующие за выбором августа 1914 года два десятилетия был во многом предопределен прежними его занятиями. Школьные годы историка — он родился в сентябре 1866 года — прошли не на Украине (там он проводил только долгожданные каникулы), а на Северном Кавказе, где его отец Сергей Фёдорович (1830–1901), подобно отцу Ленина, был обрусителем и просветителем одновременно — заведовал народными училищами в местном крае [3]. Прежде всего стоит напомнить, что львовским профессором киевлянин Грушевский стал необычайно рано — в 28 лет, когда на специально созданную кафедру, посвященную украинской истории, вместо уважаемого, но пожилого историка Владимира Антоновича из Киева, был приглашен его молодой ученик, уже ставший магистром и автором двух солидных монографий по истории местного края [4]. Почти сразу после переезда во Львов он возглавил — сначала по сути, а затем и формально — тамошнее Научное общество имени Шевченко (НТШ), которое стало прообразом национальной Академии наук, — начав редактировать его «Записки» и специальные издания, неустанно расширяя репертуар публикаций, заботясь об их качестве и широком научном признании [5]. Еще до конца столетия в Галиции на украинском языке появился первый том его монументального труда, которому он отдал все свою научную жизнь, — «История Украины-Руси» (1898). Между тем его жизнь во Львове была далека от академического спокойствия и солидной уравновешенности: с самого начала его университетской жизни польская профессорская среда отнеслась к нему крайне настороженно, а город тогда стал местом публичных протестов украинской молодежи, которая пыталась добиться самостоятельного украинского университета (вплоть до вооруженных стычек и массовой сецессии — ухода студентов-русинов в другие университеты империи). Грушевскому, судя по его дневнику, пришлось даже ходить одно время на собственные лекции с револьвером в кармане. Кроме того, после начала революции в Российской империи и ликвидации прежних ограничений на распространение украинского языка Грушевский все более активно переносит главный центр своей деятельности в Киев.

Лето 1914 года, как уже давно стало привычным, Грушевский проводил в живописном гуцульском селе Крыворивня, далеком от городского шума и тревог (здесь он обычно трудился над подготовкой книг и журнальных публикаций [6]). Помимо научных и политических устремлений Грушевский сохранял и литературные интересы: еще гимназистом он дебютировал, при поддержке Ивана Нечуя-Левицкого, как беллетрист, и потом изредка писал художественную прозу (оставаясь в литературе гостем, по его же выражению). Летом 1914 года датирован рассказ «Разговор с Кривоносом», где герою привиделась во сне встреча с одним из полковников Хмельницкого, который не умер, но со своим зачарованным войском остался навеки в карпатских чащах [7]. Уже через несколько недель эти леса и предгорья наполнились гулом совсем иных, реальных армий.

После выстрелов в Сараево и начала военных действий пребывание Грушевского в Австро-Венгрии стало небезопасным; в «Литературно-научном вестнике» он опубликовал статью о убийстве эрцгерцога, приведшую к конфискации номера австрийской цензурой. Дачный отдых закончился совершенно не идиллически — Грушевский в августе 1914 года должен был довольно быстро решать — оставаться ли ему на территории Австро-Венгерской империи, в Галиции, или переезжать в Киев, где он после 1906 года проводил с семьей по несколько месяцев в году. И в условиях разгоревшегося военного конфликта двух держав Грушевский устремляется к берегам Днепра, через Вену, пока еще нейтральную Румынию и Черное море. Это решение явно не было спонтанным — казалось, уважаемому профессору гораздо проще было оставаться во Львове, где украинцы в условиях Австро-Венгерской империи располагали весьма обширными политическими правами и представительством. Некоторые современники потом ретроспективно утверждали, что Грушевский, отправившись на восток, потерял тогда важный шанс стать украинским Масариком, возглавить движение галицких украинцев к независимости. И все же шанс содействовать обретению независимости Украины он использовал сполна, но с другой стороны Збруча — границы между Австро-Венгерской и Российской империями.

Из живописной деревни на гуцульской Верховине он решил поехать туда, где было опасней и риска оказаться не у дел было явно больше [8]. И все же он двинулся тогда на восток. Почему? К тому времени Грушевского в Киев привлекал не только профессиональный и издательский интерес.

Все двадцать лет пребывания во Львове Грушевский оставался подданным Российской империи (вопреки первоначальным планам венского правительства, согласившегося на открытие новой кафедры) и не оставил православной веры, что было весьма чувствительно для окружающих [9]. Он так и не стал до конца своим в мире местных украинских политиков и довольно скоро примкнул к радикальным кругам (надолго сблизившись с Иваном Франко), отказавшись от покровительства своих первоначальных благодетелей из круга местной элиты, весьма консервативно настроенных. Его женитьба на местной учительнице из провинции, Марии Сильвестровне Вояковской (1868–1948) тоже была для многих «явным мезальянсом» и не добавляла ему признания среди сливок (или «сметанки») тамошнего общества — он не стал, как ожидалось, «родичаться» с кем-то из влиятельных львовских профессоров, вроде этнографа Владимира Шухевича, деда будущего оуновского лидера Романа Шухевича [10].

Михаил Грушевский с женой, конец 1890-х годов

В начале августа 1899 года галицкие делегаты во главе с Грушевским публично хлопнули дверью — отказались участвовать в работе очередного археологического съезда в Киеве, где им запретили публично выступать на своем языке. Ведь до 1905 года в южных губерниях даже Библия не могла быть напечатана на украинском языке, а многие галицкие издания запрещены к распространению вовсе не из-за крамольного содержания. Ситуация изменилась с Первой русской революцией — когда Грушевский перенес в Киев издание журнала «Литературно-научный вестник» и основал Украинское научное общество, тесно связанное с галицким Научным обществом имени Шевченко. Это далеко не всем понравилось во Львове, да и в Киеве отношение к Грушевскому было уважительным, но далеким от безусловного поклонения.

В начале 1910-х годов резкая и публичная политическая критика Грушевским уступок полякам со стороны ведущих галицких деятелей (брошюра «Наша политика») стала одной из главных причин расхождений и внутри научного Общества имени Шевченко. Его бывший ученик Степан Томашивський [Томашевский] фактически возглавил оппозицию Грушевскому внутри НТШ (к ней примкнули многие бывшие приверженцы автора «Истории Украины-Руси») [11]; ученого обвиняли в самоуправстве, персонализации научной политики и нецелевом расходовании средств. Грушевский получил большинство на общем собрании благодаря поддержке приднепровских украинцев, но от дел общества фактически отошел [12]. К лету 1914 года его положение во Львове, таким образом, было весьма непростым.

Киев начала века был центром не только украинского движения, но и еврейской общественной жизни, российского раннего марксизма (там работали Бердяев, Сергей Булгаков и, добавим, Евгений Трубецкой — из круга будущих веховцев) — и черносотенства. Грушевский хотел строить соборную Украину именно из Киева, а более радикальная молодежь, напротив, в начале 1910-х годов эмигрировала из Российской империи в Галичину [13]. Одним из видных деятелей этой группы был Дмитрий Донцов, будущий идеолог интегрального национализма, а пока — украинский социал-демократ (позже, в 1920-е годы с совсем небольшой задержкой он повторит идейный путь Бенито Муссолини слева направо, правда без политического успеха итальянского дуче). Широкий резонанс не только во Львове, но и в Петербурге (не говоря уже про Киев) вызвала открыто сепаратистская речь Донцова на Втором украинском студенческом съезде во Львове, где Россия была названа главным врагом украинства [14]. Уже в ноябре 1912 года эти деятели создали Украинский информационный комитет, а в самом начале августа 1914-го — Союз освобождения Украины (СВУ) [15]. В его работе участвовали некоторые ученики Грушевского, в том числе Иван Крипьякевич, хранитель традиций Львовской исторической школы, и в последующие советские времена. Впоследствии они использовали работы Грушевского в пропаганде, рассчитанной на украинских военнопленных из Российской империи [16], но политически присоединяться к ним, и уж тем более возглавлять это австрофильское движение (финансируемое и поощряемое властями) Грушевский явно не хотел [17].

Практически до конца 1917 года историк оставался приверженцем федеративного устройства будущего постимперского государства, сохранения в той или иной форме единства или союза Украины и России. Он не мог, даже оставаясь в Европе, поддерживать своих львовских союзников, прямо работающих на австрийскую администрацию и военных [18], — в таком случае он сильно навредил бы своим союзникам в Киеве, дав повод либералам говорить о прямом предательстве, а жандармам и черносотенцам — считать полностью оправданными их многолетние подозрения в сепаратизме и толкование украинства как особо опасной интриги со стороны врагов империи [19]. В начале сентября к Львову приближались русские войска, поляки стали фактическими хозяевами в местности, где с семьей жил Грушевский — и ему нужно было оттуда скорей уезжать. Почти полвека спустя активный участник событий, видный член НТШ Владимир Дорошенко писал:

«Польские эндеки (вшехполяки) ненавидели Грушевского, считая его главной движущей силой украинского национального движения в Галичине, который угрожал польскому господству в этом крае. А поскольку управление в Галичине было в польских руках, то первый попавшийся староста или комендант местного жандармского участка, прикрывшись военным положением, мог просто уничтожить “батька гайдамаков” под каким-нибудь предлогом, как москвофила и врага Австрии» [20].

Не присоединяясь политически к своим бывшим союзникам из новосозданного СВУ, Грушевский вынужден был тем не менее воспользовался их протекцией и связями. На военном австрийском автомобиле он выехал из Крыворивни даже не во Львов, а в Будапешт — оставив львовскую виллу, с собранной коллекцией народных костюмов, изделий, посуды и убранства, по сути в руках у служанки Юлии Кинаш. Он не остался в Швейцарии, как предлагали ему деятели СВУ (там бы он мог поддерживать их, соблюдая известную дистанцию), однако он предпочел через Италию — где столкнулся с Михаилом Осоргиным — и Румынию отправиться на Украину, в Киев. Его сопровождали не только жена и служанка, но и 14-летняя дочь Катерина, которой предстоит стать спутницей и тенью отца до самой его смерти.

Но не стояли ли за его выбором иные, не только политические резоны? Об этом заговорили уже в следующем году, когда польские профессора в Совете университета наконец получили повод окончательно избавиться от слишком радикального и неудобного украинского коллеги — как от лица, фактически перешедшего на сторону противника. В качестве доказательства фигурировали статьи Грушевского, опубликованные им в подцензурной печати с осени 1914 года. И лишь давний его соратник Кирилл Студинский защищал профессора, исходя из того, что в Киев он-де вернуться был вынужден, в противном случае царская власть могла конфисковать его имущество. А оно было не таким уж маленьким — к этому времени Грушевский уже выстроил в центре Киеве (по проекту архитектора Василия Кричевского) шестиэтажный дом, где находилась главная часть его библиотеки и коллекции. После его смерти именно желанием спасти оставшееся в Российской империи «мильйонове майно [имущество]» Грушевского часть его недоброжелателей объясняло стремление покинуть Галицию в конце лета 1914 года [21]. Живописные места его профессорских вакаций станут полем кровопролитных сражений в Первую мировую — а летом 1917 года при отступлении русской армии, ненадолго занявшей Крыворивню, его тамошний дом будет сожжен. В свою львовскую виллу историк также больше не возвращался никогда, даже весной 1919 года, когда из охваченной войной Подолии перебирался через Галицию с семьей в Западную Европу. Сейчас там (и в Криворывне, но уже в другом помещении) размещен музей историка. И русские войска в периоды оккупации Львова в Первую мировую, и немецкие хозяева города после 1941 года имели планы на это имущество. В 1920-е через своих коллег и родственников уже украинско-советскому академику и горячему поборнику коллективной собственности Грушевскому пришлось выпроваживать из дома оборотистую служанку, которая собиралась устроить в нем пекарню или пускать арендаторов; потом там нашел приют его коллега Филарет Колесса, а долгие послевоенные десятилетия вилла смогла сохраниться как подсобное помещение соседнего музея Ивана Франко — когда-то в самом начале столетия они по инициативе молодого профессора купили соседние дома и участок земли возле Стрийского парка [22]. Но это уже будет частью совсем другой истории.

Так упустил ли историк свой шанс стать европейским голосом всего украинства — сделав в августе 1914 «не тот выбор»? Он действительно был главным интеллектуальным авторитетом среди украинского сообщества и стремился превратить эти достижения в политический капитал, хотя как раз в этой сфере довольно часто сталкивался с противодействиями не только польских врагов или поборников «общерусского единства», но и с оппонентами в своем, украинском, лагере. О заметном честолюбии, амбициозности и нетерпимости даже к малейшей критике — об оборотной стороне огромной энергии, настойчивости и разнообразных, в том числе и организаторских талантов Грушевского — упоминают даже весьма уважавшие его современники. Сказывались и сложности личных взаимоотношений в узком кругу давно знающих друг друга людей (столкновение писательских и авторских самолюбий, соперничество за поддержку меценатов, неустанное давление правительства и равнодушие более лояльных режиму коллег). Стоит также напомнить, что украинское движение в Российской империи было довольно малочисленным, из чего совершенно не стоит делать вывода — как это порой делают современные российские исследователи — о его политической слабости. Тысяча-другая подписчиков, узкий круг периодических изданий, довольная вялая активность политических украинских организаций на Приднепровской Украине — все это было лишь верхушкой айсберга, состоявшего из многомиллионной крестьянской «этнической массы», из которой этим немногим активистам и предстояло сделать нацию, если на то сложатся надлежащие политические условия [23]. А такими условиями оказываются, как правило, кризисные политические ситуации — что и показала вспыхнувшая летом 1914 года война и последующая революция. Именно пробуждение этой массы (одетой в солдатские шинели), начавшееся весной 1917 года, и сделало вчерашних журналистов и недавних политических «маргиналов» руководителями и министрами, распоряжающимися жизнями десятков и сотен тысяч человек, — а потом снова забросило в интеллигентскую работу на «подсоветской» Украине или вечные эмигрантские конфликты на тему «кто что сделал не так именно тогда». Но разбудил эти массы не автор «Истории Украины-Руси» (как бы много он ни успел сделать как публицист и издатель), и не кадеты с эсерами и большевиками — как бы ни проклинали всех их истинно-русские оппоненты из черносотенных кругов Киева, кому историк так досаждал своим «мазепинством» — а мировая война [24]. Непримиримый оппонент Грушевского, влиятельный профессор Университета св. Владимира в Киеве и один из будущих лидеров Союза русского народа Тимофей Флоринский на магистерской защите молодого соискателя в 1894 году ехидно пожелал ему защищаться в этих стенах в следующий раз на украинском языке (этот язык Флоринский искренно считал галицко-австрийской выдумкой, искусственной надстройкой над одним из простонародных диалектов Южной Руси). Флоринскому после февраля 1917 года предстояло увидеть не только появление Украинского университета в стенах бывшего императорского (там преподавал и философ Василий Зеньковский [25], и автор «Вех» блестящий социолог Богдан Кистяковский), но и разделить трагическую судьбу многих единомышленников. В мае 1919 года, при очередном вступлении большевиков в город, он был зверски убит — как и его соратники по киевскому Клубу русских националистов. Уже после, в 1920-е годы, его жена получала пенсию не в последнюю очередь хлопотами украинских академиков — былых недругов ее мужа (а сын убитого члена-корреспондента Российской академии наук, кадровый дипломат с дореволюционных времен, занимал под началом аристократа Георгия Чичерина высокий пост и в московском Наркоминделе [26]).

Грушевского в Киеве осенью 1914 года ждали не только почитатели и соратники из украинских кругов. Ордер на его арест (в случае прибытия) был подписан еще 30 августа 1914 года, пока историк наблюдал за бурно разворачивающимися событиями из Крыворивни. Грушевский успел выступить перед местными украинскими активистами из Товарищества украинских прогрессистов (где весьма сдержанно оценил действия галичан из Союза освобождения Украины). Его позиция была близка подходу Симона Петлюры, который тогда активно работал в журнале «Украинская жизнь». В доверительном письме к галицким единомышленникам поздней осенью 1914 года Петлюра писал вполне искренно, без оглядки на цензуру:

«Очевидно, что все, что делается сегодня галицкими эмигрантами в направлении австро-германской ориентации, с точки зрения российских украинцев является ошибкой, трагическим непониманием ситуации и тех перспектив, которые открываются в связи с победой Тройственного союза… Как ни тяжело жить нам в известных Вам обстоятельствах, но попасть в тиски Германии — премного благодарен… Я могу лишь сообщить: каждый шаг, слово и действие, направленные на то, чтобы создать обстоятельства на российской Украине, угрожающие целостности российского государства, на ослабление его в это время, строго осуждаются на Украине, ибо предполагаются вредными и для интересов Украины. […]

Тяжелое, неповторимое время, и волнуемся мы, как и Вы, за судьбу нашего народа, неподготовленного к великим событиям. Эта неподготовленность и является, Вы согласитесь, тем моментом, который не принят во внимание ответственными политиками Галиции, не говоря уже о неверном, с исторической точки зрения, понимании идеалов народа. 4 миллиона, хотя бы и сознательного народа, не могут навязывать свою волю, свое понимание событий, национальных интересов количественно более широким массам… Война популярна у народных масс, и большую ошибку сделали те… кто возлагал надежду на внутренние российские беспорядки и раскол. Все время — напряженное внимание к войне; народ осознает, за что идет умирать, и надеется на конституционные реформы и политическое облегчение после окончания войны. Они дадут возможность и украинцам, пережив беду, наладить полезную работу для народа. Очевидно, Галиция и часть Буковины будут присоединены к России и украинцам, уже общими усилиями, придется в новых условиях трудиться на благо народа» [27].

Лояльность Грушевского была царским властям совершенно не очевидна; еще недавние публицистические аттестации украинского сепаратизма со стороны черносотенцев становились теперь основой для уголовных решений во внесудебном порядке [28]. Буквально через два дня после приезда и доклада, подходя вечером к своему киевскому дому, Грушевский увидел, что он оцеплен полицией, и в одиннадцатом часу вечера сам явился в жандармское управление, где и был арестован [29]. Следствие длилось более двух месяцев: жандармы обстоятельно изучали деятельность Грушевского и материалы, конфискованные при обыске. В тюрьме он чувствовал себя довольно сносно (хотя его и переводили в тюремный лазарет) и подбадривал сотоварищей по заключению; местом ссылки был определен Томск (он должен был отправляться с конвойным за свой счет; «только по этапу и только в Сибирь», по словам начальника Киевского жандармского управления [30]). Но в последнюю минуту по хлопотам российских академиков (Шахматова, Лаппо-Данилевского и других [31]) в пункт назначения, как шутил потом сам историк, закралась буква «м», и с конца февраля 1915 года он оказался в Симбирске, куда вместе с ним поехали жена и дочка.

Для Грушевского начались месяцы полукочевой жизни — историк, оторванный от своей библиотеки, стал писать по-украински популярные «Очерки всемирной истории», которые станут выходить уже с 1917 года; ему будет также разрешено участвовать в легальной украинской публицистике; полемизировал он с политическими недругами украинского движения и на страницах общероссийской периодики [32]. Из Симбирска по очередным ходатайствам ему удастся сменить место высылки на Казань (где проживет ровно год — с сентября 1915-го по сентябрь 1916 года), а оттуда на несколько месяцев, до марта 1917 года, он переедет в Москву, где сможет заниматься в Румянцевской библиотеке; там историк встретит и известие об отречении Николая II. Пока он был в ссылке, сенат Львовского университета по настоянию полиции несколько раз возвращался к его делу в связи с его якобы враждебными к Австро-Венгрии публикациями в российской прессе. Хотя прямые обвинения были сняты и уголовное дело было закрыто, профессорского заработка — несмотря на нужную выслугу лет — он в конце концов лишился. Он продолжит работу над очередными томами «Истории Украины-Руси» и отдельными научными публикациями — даже в разгар революционных событий и на пике политической карьеры, но преподавать собственно университетским студентам Грушевский больше никогда не будет.

Были ли вопросы бытового комфорта сколь-либо важными для него? Образом жизни Грушевский выделялся на фоне «обычных» профессоров и во Львове, и в Киеве. Он знал толк в антиквариате, собирал коллекцию ковров, картин и произведений искусства, особенно фольклорного — скорее всего, они должны были стать для него основой для написания истории украинского искусства. Впрочем, уже его отец — которого историк всегда очень почитал, — заложил основы семейного благополучия; его многократно переиздававшаяся «Первая учебная книга церковнославянского языка» была для Грушевских до самой революции буквально «кормилицей», как он сам писал в «Воспоминаниях». В декабре 1911 года на капиталы отца в киевском пригороде Куреневка, где преобладало украинское население, было открыто училище имени Сергея Грушевского для местных детей (здание в национальном стиле строил тот же Кричевский, по чьему проекту был построен киевский дом историка).

А с осени 1914 года все резко изменилось: после своих домов во Львове, Киеве или Крыворивне ссыльному Грушевскому пришлось с женой и дочерью жить нередко в двух-трех комнатах (как в Симбирске или Москве) и в весьма стесненных условиях. Он был лишен содержания во Львовском университете и мог полагаться только на непостоянные литературные заработки. В Москве дочь Грушевского, 16-летняя Катерина, тяжело заболела скарлатиной — так, в одном из писем Шахматову он писал: «Бумага, на которой пишу, дезинфицирована, но все же лучше ее сожгите» [33]. Его жена с дочерью еще в конце декабря 1916 года отправились назад в Киев, хотя мало что предвещало, что Грушевский сможет вернуться туда в самом скором времени.

Участь Грушевского в германофобской кампании осени первого военного года была не уникальной: из Киева в Томск в конце 1914 года был выслан Иоганн Кнауэр — пожилой и совершенно аполитичный профессор-филолог, специалист по санскриту из Киевского университета. Несмотря на все хлопоты академиков (и даже формальные распоряжения о возможности вернуться в Киев), он так и остался в сибирском городе до самой смерти в 1917 году; и этот случай преследования академических деятелей и обычных граждан по этнической принадлежности был не единственным [34]. Возвращение Грушевского в Киев было омрачено примечательным происшествием; вот как позднее описал его тогдашний сторонник ученого и политика:

«Ждали несколько часов, а поезда все не было. Мы оставили авто дожидаться, а сами поехали домой. Шоферы ждали до четырех ночи и тоже отправились домой спать. А поезд прибыл только к пяти; с ним по дороге случилось несчастье: загорелся спальный вагон, в котором как раз ехал Грушевский, и он едва успел выскочить из него в одном белье и шлепанцах. Сгорели все его вещи, в том числе несколько очень редких книг старой украинской печати XVI–XVII веков, которые он вез с собой. С вокзала домой путешествовать Михаилу Сергеевичу пришлось пешком, в пальто, надетом на белье, и ночных туфлях. Таким скромным оказался приезд в Киев человека, которому вскоре пришлось сыграть такую значительную роль в случившемся в Киеве и во всей Украине» [35].

2. «Поворотовцы»

Ситуация выбора — оставаться на более безопасном Западе или возвращаться в Украину на свой страх и риск (и в ожидании подлинной, масштабной реализации планов и идей) повторилась для Грушевского почти десятилетие спустя на склоне лета 1923 года, после шести бурных лет революции, Гражданской войны, террора, создания и гибели новой украинской независимости, творцом которой ему довелось быть. И эту параллель — связь нового выбора с предыдущим решением конца лета 1914 года — осознавал он сам [36]. Только пунктиром обозначим самые важные события прошедших в этом отрезке переломных лет: год после возвращения в Киев стал зенитом его политической карьеры, когда он был избран единогласно главой Центральной Рады, руководившей политической жизнью на Украине. Именно Рада вела переговоры с Временным правительством, а после октябрьского переворота и срыва Учредительного собрания 9 января 1918 года провозгласила IV Универсалом государственную независимость Украины. Представители Рады участвовали в подписании мирного договора с Германией в Бресте и согласились на фактическую военную оккупацию страны войсками центральных держав; под прямым немецким давлением в самом конце апреля 1918 года Рада была распущена и заменена гетманским режимом Павла Скоропадского. Режим гетмана был гораздо более умеренным политически — в отличие от Рады, где тон задавали украинские социал-демократы и эсеры, но продержался всего лишь до конца осени 1918 года и военного поражения Германии. При гетмане Грушевский жил в Киеве нелегально, а после возвращения к власти недавних соратников — в виде Директории Украинской народной республики во главе с Винниченко и Петлюрой — стремился вернуться в политику и даже пытался возглавить в первые месяцы 1919 года левое оппозиционное движение «трудовых советов» в Каменце-Подольском, куда из Киева отходили самостийницкие политические силы и военные формирования, но прежней бесспорной лидерской роли, как в общеукраинском политическом подъеме лета-осени 1917 года, уже никогда не играл. Пять лет (с весны 1919 по весну 1924 года) он с женой и дочерью провел за границей — в Вене, Женеве, Праге, Бадене, — где основал Украинский социологический институт, выпустил несколько книг и продолжал интенсивно заниматься общественной и издательской деятельностью [37]. Последовательно левый вектор политической эволюции Грушевского с весны 1917 года крайне удивил и разочаровал большинство его соратников по украинскому движению дореволюционной поры. Много лет спустя, в годы Второй мировой войны тот же Дмитрий Дорошенко, напишет историку Льву Окиншевичу, хорошо знавшему Грушевского по Киеву 1920-х годов:

«Для Вас как для человека младшего поколения трудно себе даже представить, чем для нас в нач[але] 20 века был М.С. Грушевский. Это был царь и бог: за одно его слово мы готовы были идти в огонь и воду; его авторитет был для нас непоколебим: а какая это была разумная голова, какой веселый собеседник в обществе! И вот представьте себе наше разочарование, когда он ни с того ни с сего поменял нас весной 1917 года на зеленых эсеров, мартовских украинцев, которые не любили его и оценить не могли. Если б он договорился с нами, сказав: “Мои дорогие! Обстоятельства таковы, что нужно идти с эсерами, ибо за ними идет “народ”; потому не удивляйтесь, что я вас покину, делайте свое дело и идите своей дорогой, а я пойду своей”. Так и этого не было, а просто повернулся к нам, извините, задом. А потом через трупы былых своих товарищей и приверженцев протянул руку большевикам, покаялся, вернулся… я б хотел, чтоб в моей памяти он остался только до мая-июня 1917 года, но ничего не поделаешь…» [38]

В самом деле, Грушевский с лета 1917 года примкнул к эсерам и потом, уже в 1918–1920 годах был одним из лидеров левой их фракции (часть эсеров — «боротьбисты» — примкнет позднее к украинским коммунистам). Хотя в контексте всей биографии Грушевского эта легкость разрыва с бывшими союзниками (львовскими консерваторами к концу XIX века, с киевскими украинофилами после 1905 года) и движение навстречу радикальным течениям как раз не было чем-то новым. Его национальные убеждения всегда ориентировались на народническое, а не консервативно-державническое направление украинской политической мысли. Историк скорее всего согласился бы со словами одного из лидеров тогдашнего крестьянского союза, сказанными весной 1918 года: «Украинское государство может быть государством крестьянским — или его не будет вовсе» [39].

Самым тяжелым личным испытанием для него, трагическим символом конца всей прежней жизни была потеря, по сравнению с которым упомянутое ночное происшествие в поезде по дороге в революционный Киев (когда у него загорелась при пожаре даже борода) могло бы считаться дурным предзнаменованием [40]. Вскоре после провозглашения независимости Украины началось наступление большевистских войск Михаила Муравьёва на Киев; руководящие органы Центральной Рады эвакуировались в Житомир, а Киев остался фактически беззащитным. Иллюзии революционного сотрудничества двух братских славянских народов были уничтожены огнем и террором. 29 января 1918 года начался артиллерийский обстрел домов в Киеве, в качестве одной из мишеней был выбран дом лидера Центральной Рады на Паньковской улице.

Газетное сообщение было весьма красноречивым:

«Парламентеру, посланному от жильцов дома к стрелявшему с железнодорожных путей большевистскому поезду, на просьбу прекратить обстрел уже горящего дома с тем, чтобы дать возможность вывести стариков и детей и спасти хотя бы часть имущества, бывший в поезде матрос, командовавший артиллерией, сообщил, что уничтожение этого дома производится согласно диспозиции, почему он отклоняет просьбу о прекращении обстрела и категорически заявляет, что дом будет разрушен и сожжен до основания. После чего обстрел действительно продолжался непрерывно не менее двух часов, вследствие чего жильцы лишены были всякой возможности спасать свои вещи из тех квартир, которые загорелись спустя некоторое время» [41].

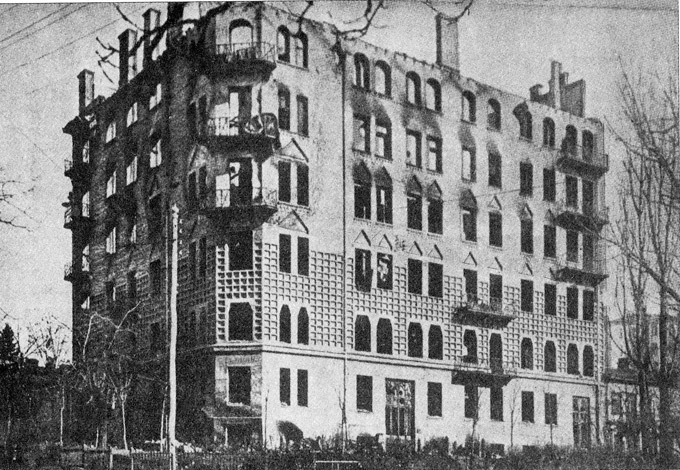

В пожаре пострадала семья Грушевского, погибла библиотека историка, его рукописи, годами собиравшаяся значительная художественная коллекция [42].

Разрушенный дом М. Грушевского, Киев, январь 1918 года; фотография Ф. Эрнста

Прежний мир университетского профессора был разрушен. Он писал в первой статье книги «На пороге новой Украины», черновик которой также тогда был уничтожен огнем, об этом чувстве катастрофического рубежа:

«И для меня этот перелом конкретизируется еще острее в разрушении моего дома, моего кабинета, а с ними и всего имущества, всего духовного достатка, всего дорогого, что я собрал вокруг себя, всего передуманного и выстраданного за последние, самые тяжелые и наиболее значимые годы моей жизни. Мне придется все начинать заново — не продолжать или обновлять, а именно начинать: повторять уже не повернется ни рука ни мысль, из-за того ужасного потрясения, которые было пережито в этой катастрофе. И мне кажется, что ощущаемое мною так остро в этот момент пережила и вся Украина. Что Украина также похоронила в этом огне свое прошлое — как я в могиле матери, которую полуживой вынесли из пожара, а через несколько дней от страшного потрясения она умерла. Что Украина, как и я, стоит на этом пожаре, и перед ней рисуются совсем иные перспективы и виды, не только потому, что изменились реальные условия жизни, но и потому, что глаз видит их иначе и мозг по-другому воспринимает их» [43].

Мать историка, Глафира Захаровна Грушевская (1847–1918), была похоронена тайно [44], а ему в эти дни нельзя было даже думать о появлении в Киеве; ученый, ставший политиком, в эти дни руководил работой Центральной Рады в Житомире и вернулся в город только месяц спустя. И этот же Грушевский будет призывать к союзу с революционными силами большевиков всего через полтора года — перед угрозой наступления Добровольческой Армии или союза с «панской» Польшей. Политические, национальные и социальные лозунги и требования в те бурные месяцы и годы менялись с пугающей современников быстротой. Перелом, который начался в августе 1914 года и кардинально изменил судьбу целых народов, выведя их из «внеисторического» состояния, катастрофа, в водовороте которой исчезли империи и политические режимы, не просто изменила прежние отношения Украины и России, но свидетельствовала о конце прежнего социального мироустройства. Для Грушевского, как показывают его разговоры с близкими соратниками, этот конец старого мира и аналогии с временами заката Рима были очевидны — а большевики, при всем их варварстве и агрессивности, были носителями нового, которым он хотел воспользоваться ради блага своей страны, только что возникшей на современной карте мира. Он не хотел быть пассеистом, подобно старым соратником или другому историку, ставшему политиком, — Павлу Милюкову. Грушевский даже в начале 1920-х годов, в условиях эмигрантской бедности и неустройства (когда он писал, что стесняется носить к портному свое белье — настолько оно обветшало — и зашивал сам) не считал себя проигравшим. Ведь в начале 1920-х большевики сохранили Украину как государство в союзе с другими советскими республиками, а с началом нэпа стали проводить политику коренизации, которая давала национальной интеллигенции окраин важный шанс созидательной культурной работы.

Для российского читателя, привыкшего воспринимать Киев глазами героев М. Булгакова [45] или в мемуарной ретроспективе Паустовского, Надежды Мандельштам, Ильи Эренбурга, тогдашний и будущий подчеркнуто украинский взгляд на этот город, окрестные земли, их прошлое и будущее порой кажется не только непривычным, но заведомо чужеродным, даже враждебным. Сами украинские авторы эту тогдашнюю трагическую, кровью и порохом пропитанную нераздельность и неслиянность двух культурных миров в эпоху слома империи ощущали еще гораздо острее, как Павло Тычина (тогда — автор проникновенных строк о погибших за независимую Украину в январе 1918 года под Крутами студентах, а в будущем — сталинский лауреат и глава Верховного Совета УСССР):

Есенин, Белый, Блок и Клюев…

Россия, Русь, о Русь моя!

…Стоит сто раз распятый Киев

И двести раз распятый я.

Там песня: солнце! Гром: Мессия!

Туман, долины, топь и выть…

Родит Украина Мойсея, —

Не может далее так быть.

Не может быть, я слышу, знаю.

Когда вокруг восстаний бред,

Я в степи нервами бросаю:

Восстань, поэт!

Там чернозем взвился виденьем

И лик скривил в кровавый смех…

Любить свой край не преступленье,

Коль то для всех [46].

Почему, подобно многим, раздумывающим в начале 1920-х годов о возвращении на родину, Грушевский все же «пошел в Каноссу» (как оценили его шаг многие соратники)? Ведь сам он отнюдь не считал свое решение изменой прежнему делу и идеалам, напротив — самым последовательным их воплощением, пусть и в стесненных политических условиях. Прежние ходатаи за Грушевского в 1915–1916 годах — российские академики — были крайне обескуражены новым поворотом событий и в общегосударственном масштабе, и в частном мире, и личных отношениях (Шахматов еще летом 1917 года писал о «чудовищном предательстве» украинцев [47]). А энергично ушедший в политику украинский историк сам пытался стать человеком действия и власти, смело нарушал прежние условности, подобно своему оппоненту в деле создания Украинской академии наук Владимиру Вернадскому, стремился использовать ту ситуацию, которую даровала история ему и его стране — в стране, которую он со страниц своих книг буквально воплотил в политической реальности. В своей партийной публицистике он часто свободно прибегал к историческим аналогиям и параллелям. Так, еще в программной эмигрантской статье [48] о задачах партии эсеров он вспомнил об одной из первых своих статей 1892 года [49] (опубликованную еще под псевдонимом М. Сергиенко), где речь шла о способах сохранения украинской общественной жизни при монголах. В этой статье Грушевский встает на сторону тех «татарских людей», общинников Болоховской земли, которые не гнушались компромисса с захватчиками — вопреки самовластным действиям князя Даниила Галицкого, героя прежней национальной историографии, который эти общины хотел подчинить себе «в интересах» борьбы с иноверцами. Подобно тому как «татарские люди» возвращались от князей на свои, захваченные монголами земли — так и Грушевский столетия спустя искал возможности созидательной работы на Советской Украине и расходился во взглядах с непримиримыми эмигрантами-«державниками» и своими оппонентами по украинскому политическому движению, вроде Петлюры или Никиты Шаповала [50]. Переговоры о возможности возвращения в Советскую Украину — СССР тогда еще даже не существовало — Грушевский и его соратники вели с 1921 года; позиция большевиков по отношению к украинским левым эсерам несколько раз менялась. В открытом письме к одному из тогдашних лидеров Советской Украины Христиану Раковскому Грушевский в середине ноября 1921 года открыто критиковал политическую монополию большевиков; но его единомышленники по эсеровскому лагерю в итоге согласились вернуться, в обмен на отказ от прямой политической деятельности.

Грушевский оказался одной из самых видных фигур украинского сменовеховства, которое по идейным и политическим результатам оказалось более влиятельным и политически значимым, чем одноименное российское течение единомышленников Николая Устрялова. Грушевский искал соединения интересов низовой национальной интеллигенции с большевистской политикой украинизации [51] — специфического синтеза национальных, модерных и «демотических», низовых ценностей (разумеется, не ради коммунистических лозунгов). В сложившихся условиях он рассчитывал не на внешнюю военную интервенцию или внутренний кризис новой власти, а на долгие годы созидательной культурной работы ради «украинской справы» [52]. Из чего исходила противоположная сторона, рассчитывая на приезд историка, — помимо пропагандистского резонанса? В эмигрантской среде передавали слова тогдашнего наркома просвещения Григория Гринько: «Эта гадина будет для нас менее опасной, если будет сидеть тут, чем за границей» [53]. Но кроме того, по признанию другого коммунистического чиновника, на Украине в первой половине 1920-х не было села, где отсутствовала бы «История» Грушевского, «а наша компартия ничего в деревне этой истории не противопоставила» [54]. Все это свидетельствовало о напряженном и настороженном отношении властей к историку даже в нэповских компромиссных условиях. Стоит ли удивляться, что несмотря на подписанные с издательствами договоры первые тома «Истории Украины-Руси» так и не были переизданы в УССР после 1924 года?

В эмиграции Грушевский начал публиковать труды, начатые еще на Украине в разгар политических событий, — прежде всего многотомную «Историю украинской литературы» (рукопись ее первого тома, скорее всего, погибла в киевском пожаре в январе 1918 года). Прага как центр культурной жизни украинской эмиграции оказалась средой, где к Грушевскому-политику относились весьма неприязненно, и в итоге все его переговоры о возможном преподавании в местных украинских вузах к осени 1923 года зашли в тупик [55]. Дело было не только в размерах оплаты, а в возможности дальнейшей масштабной научной работы. Менее всего он хотел чувствовать себя «осколком прошлого» в эмиграции и стремился к широкой деятельности — прекрасно зная и о чрезвычайках, и об условиях работы при большевиках. 22 августа 1923 года Грушевский сообщил во Львов многолетнему конфиденту Кириллу Студинскому (который защищал его в университете в годы войны и опекал его виллу в отсутствие хозяина), что, наконец, написал в Киев о приеме предложения об избрании его академиком Всеукраинской Академии наук [56]. Это означало и начало процедуры реального возвращения ученого в Украину — в марте 1924 года Грушевский с женой и дочерью прибыли в Киев.

3. Цена поражения

Август 1930 года Грушевский по настоянию семьи провел не под Киевом, как обычно, а в Кисловодске — и этот отпускной месяц оказался в его новой, советской жизни поворотным. Уже год Всеукраинская Академия переживала нечто похожее на «дело историков» (Платонова, Тарле и их коллег) в Академии всесоюзной [57]. Бывший вице-президент ВУАН Сергей Ефремов, один из ее создателей, арестованный летом 1929 года, на показательном процессе вымышленного «Союза освобождения Украины» давал, наряду с другими, признательные показания о существовании большой и разветвленной антисоветской организации украинской интеллигенции [58]. Ефремов вместе с непременным секретарем ВУАН востоковедом Агатангелом Крымским в середине 1920-х был последовательным оппонентом Грушевского в рамках ВУАН. В новых условиях прежние политические и идейные расхождения дореволюционного времени и периода освободительного движения 1917–1920 годов обострялись до уровня открытых конфликтов, отнюдь не только персональных [59]. Украинский историк Сергей Плохий хорошо описывал разнообразные способности ученого и преемственность структурных возможностей — и личного вклада: Грушевский «творил чудеса приспособления к новым условиям научного труда в Советской Украине, который финансировался и контролировался большевистской бюрократией. Опытный ученый, хорошо знакомый с атмосферой императорских российских и австрийских университетов, оказался исправным советским администратором, способным выбить у власти дополнительное финансирование, штатные должности и помещение. О таких делах он весьма часто договаривался с властями в Харькове, минуя президента и официальное руководство академии. Безусловно, такая тактика добавляла в его отношения с академией еще большего напряжения» [60]. Группа Ефремова расценивалась в Харькове — столице советской Украины — как вполне антисоветская, а Грушевского в 1926–1927 году украинское Политбюро даже считало возможным, опираясь на его авторитет и честолюбие, выдвигать на президентский пост в Академии [61].

Но реформирование ВУАН в 1928 году — в смысле выдвижения более лояльного руководства, отстранения от дел Крымского, смещения Ефремова (и тем более ареста последнего) — ничуть не улучшили академического положения Грушевского. Уже в 1924 году он добился, очевидно на основе предшествовавших переезду договоренностей, фактически полуавтономного положения в Академии и особых прав его научно-исследовательской кафедры истории Украины. Последующие пять лет именно эта кафедра — по сути, небольшой и весьма продуктивно работающий институт — и связанные с ней комиссии и структуры, в том числе в других городах, стали (на уровне послевузовской подготовки) основой киевской школы Грушевского. В условиях ликвидации системы университетского образования в Советской Украине роль этого учреждения для поддержания академических традиций в области изучения прошлого, включая археологию, источниковедение и фольклористику, была необычайно высока [62]. Фактически Грушевскому, в 1918–1919 годах сознательно устранившемуся от формирования Украинской академии, во второй половине 1920-х годов удалось восстановить преемственность прежних своих организационных инициатив, начиная с деятельности комиссий и подразделений львовского НТШ, включая и работу Украинского научного товарищества, созданного в Киеве в 1907 году [63]. Издаваемый кафедрой авторитетный журнал «Украина», сборники «За сто лет» и целый ряд монографий и коллективных трудов стали весомым доказательством жизненности украинского научного проекта. Вскоре после возвращения Грушевский писал за границу одному из корреспондентов о смысле своего возвращения и о нежелании служить новому государству:

«На то, чтоб прожить, я деньги мог достать и в Праге — мне предлагали преподавательскую работу. Но я пришел к выводу, что работа за границей становится все меньше продуктивной и полезной, исходя из национального положения, и что на Украине уже можно работать с большей пользой — потому я и принял предложение Академии наук, дабы приехать и занять кафедру истории украинского народа. И я вам искренно скажу — что не было одного дня, чтобы я жалел, что вернулся, и очень рад тому, что я на Украине, могу тут работать, хотя жизнь здесь трудна и работа тоже нелегка. Вы напоминаете мне мои слова, что я никогда не был чиновником и не хочу им быть, хотя бы и советским — так я от них и не отрекаюсь. Про это я сказал им, когда мне предлагали стать агентом по заграничному книгоизданию. Но если я сделал выбор в пользу членства в Академии — вы же понимаете, что эта должность не чиновничья!

40 лет я работал на культурной ниве, и много заслуженных перед нашим народом людей отдали ей всю жизнь. Наше несчастье в том, что политические возможности открылись перед нами прежде, чем был создан устойчивый культурный и национальный базис. Вы справедливо сожалеете о нехватке национ[ального] сознания у эмигр[антов] с Украины. А что может это сознание дать, как не культурная работа? Ее не было и быть не могло при царском режиме.

Скажу коротко. Я… несмотря на все недостатки, чувствую себя здесь в Украинской республике, которую мы начали строить в 1917 году, и надеюсь что недостатки со временем исправятся, и она объединит и те укр[аинские] земли, что остаются теперь за ее границами» [64].

Грушевскому за несколько лет украинизации действительно удалось сделать поразительно много. И вот в августе 1930 года все кончилось — произошло именно то, чего историк должен был всерьез опасаться. Уже с осени 1929 года его кафедра была ограничена задачами изучения Украины «раннекапиталистической» эпохи; остальные периоды были «отданы» другим академикам по истории и подчиненным им подразделениям. Особенно болезненно Грушевский переживал конкуренцию со стороны харьковского профессора (и тоже академика ВУАН) Дмитрия Багалея, видного кадета и бывшего городского головы, удачно «перестроившегося» относительно новой идейной конъюнктуры; они оба были учениками крупнейшего украинского историка второй половины XIX века Владимира Антоновича [65]. 23 августа 1930 года была подписана в печать (и не могла бы выйти несколькими месяцами позже) большая работа многолетнего личного секретаря Грушевского Фёдора Савченко «Запрет украинства», посвященного политике Александра II; в последние месяцы Савченко стал ориентироваться скорее на Багалея, что не могло не задеть Грушевского. Кроме того, рассекреченные документы украинского ОГПУ явно свидетельствуют о том, что именно Савченко был одним из информаторов этого ведомства в окружении академика.

Летом 1930 года началась чистка его кафедры сотрудниками Рабоче-крестьянской инспекции; 30 августа Грушевский отправляет из Кисловодска в Киев развернутое письмо, оспаривающее выводы комиссии по чистке [66] (куда были включены рабочие киевских заводов), — но реального значения его действия уже не имели. По постановлению Совнаркома от 1 августа 1930 года и на основании решения подразделения украинского Наркомпроса от 31 августа кафедра Грушевского с 15 сентября объявлялась ликвидированной [67]. Его главное организационное творение 1920-х перестало существовать, сам он превратился в объект проработки уже не на страницах партийной печати, а внутри Академии.

М.С. Грушевский в своем кабинете (конец 1920-х годов)

Когда весной 1931 года началась масштабная кампания против уже арестованного академика, весьма позитивно о научной стороне его трудов публично посмел сказать коллега, от которого он сам, вероятно, стал бы этого в последнюю очередь ожидать. Это был Михаил Могилянский (1873–1942), из генерации украинофилов (печатавшийся еще на страницах «Русской мысли» и милюковской «Речи»), который пятью годами ранее опубликовал в популярном журнале «Червоний шлях» короткий рассказ «Убийство» — развернутую исповедь воображаемого преступника, alter ego автора. В нем Могилянский весьма прозрачно и красноречиво выразил отношение к Грушевскому после возвращения не только эмигрантов, но и многих его недавних почитателей на Украине:

«Он старше меня лет на пятнадцать, и в моих дружеских чувствах к нему всегда было что-то от сыновнего почитания. Но этим не исчерпывались мои отношения к нему. Я преклонялся перед его блестящим талантом, я возлагал гордые надежды на его европейское имя, я превратил его в национального героя, который перед всем миром должен был нести дело нашего угнетенного и оболганного народа… Забыв старую заповедь, я сотворил себе кумира. Но прошла очищающая гроза над окраинами многолетней тюрьмы народов, закончилась долгая ночь, и в свете дня я новыми глазами увидел облик своего друга. И увидел я, что его величие не больше его человеческого роста, эти вечные добродетели короче его длинной седой бороды. Великую пустоту и ложь увидел я в сердце того, кому готовил роль национального героя, носителя веками подавляемых огромных возможностей талантливого и смелого народа. Вместо орлиных крыл и могучего взлета под облака — пресмыкание и мелочное политиканство человека, способного лишь на малые дела. Вместо поставленного на недосягаемую высоту представителя миллионов — мелкий крохобор, посланец безмерно раздутого самолюбия и тщеславия. Вместо сокровищ народной правды, вместо пламени любви и страсти — холодная ложь и мелочный расчет мещанина, жаждущего личного успеха. Вместо богатств духа — пустая тщета…

И я не вынес безмерного разочарования от неожиданного прозрения — и я убил. Убил в сердце своем друга, и трупный яд наполнил мое сердце» [68].

Гораздо опаснее бывших коллег для историка оказались власти. Уже в июне 1927 года его дом был «по ошибке» обыскан ГПУ — ученому дали понять, чего стоят данные ему на переговорах о переезде гарантии и обещания. Его так и не выпустили за границу (несмотря на просьбу, в отличие от жены и дочери, которым удалось побывать в Европе). В марте 1931 года Грушевский был арестован по делу мифического «Украинского национального центра», вместе со своими товарищами по эсеровской партии, с которыми он некогда вернулся на Украину; харьковские чекисты явно готовили новый процесс наподобие дела СВУ. Перевезенного в Москву престарелого академика допрашивал уже сам Агранов; тогда Грушевский со слезами на глазах отказался от большинства оговоров, объяснив их давлением следователей и желанием облегчить участь бывших соратников [69]. В механизме дела произошел — быть может, из-за вмешательства с самого верха — какой-то сбой, и Грушевский отделался запрещением возвращаться в Киев (за него, очевидно, хлопотал родственник матери Георгий Ломов — старый большевик и видный чиновник в сталинской номенклатуре). Последние три года жизни историк провел в фактической ссылке в Москве, с женой и дочерью — в небольшой квартире на Погодинской улице, работал над исследованиями по истории исторической науки на Украине.

***

В годы его высылки Украина пережила одну из самых страшных трагедий в ее истории — голодомор, о чем историк не мог не знать. Имя Грушевского стало возникать в протоколах допросов арестованных в 1934 году славистов — М.Н. Сперанского и В.Н. Перетца [70]. В начале сентября, перед отъездом на курорт Грушевский отправил письмо Молотову (тогдашнему главе Совета народных комиссаров) — с просьбой о нормализации условий существования и о возможности вернуться в Киев, в свой дом и библиотеку, заново созданную после утраты львовской и пожара 1918 года [71]. Ситуация повторилась: двадцатью годами ранее он уже писал из ссылки великому князю Константину Константиновичу, президенту Академии наук, доказывая свое желание заниматься чисто научной работой ради пользы общего государства и престижа отечественной науки.

В конце ноября 1934 года Грушевский умер на отдыхе — от заражения крови в Кисловодске, за несколько дней до убийства Кирова [72]. Грушевского с почестями похоронили в Киеве (к удивлению тех, кто без устали разоблачал «национал-фашистскую суть» его взглядов), в 1936 году стараниями дочери даже вышел один из томов его «Истории Украины-Руси». Очевидно, это вписывалось в программу частичной реабилитации профессиональной истории после низвержения Покровского и политику посмертного внимания к старым академикам, даже враждебно настроенным ранее к советской власти (как Иван Павлов или президент союзной АН Александр Карпинский). Однако уже летом 1938-го и его брат-историк, и дочь были арестованы и затем высланы в Сибирь, где погибли уже во время войны; схожая участь постигла многих воспитанников его киевской школы [73]. Мария Сильвестровна, вдова Грушевского, пережила в квартире на Паньковской годы террора и немецкую оккупацию Киева; именно она сохранила часть обстановки в родовом гнезде и, что особенно важно, архив мужа. После ее смерти домом и архивом занималась вдова Александра Грушевского филолог Ольга Александровна Парфененко (1876–1961), которая во второй половине 1950-х начала дела по реабилитации мужа и родственников.

По решению советских органов гранит на могильный памятник Грушевскому был сделан из постамента, на котором до 1917 года в центре Киева, напротив университета, стояла статуя Николая I, отправившего в конце 1840-х годов Тараса Шевченко в аральские степи. «Националистическая концепция» украинской истории на многие десятилетия сделалась предметом поношений официальных идеологов [74], а украинский исторический нарратив низведен (в рамках риторики вековечной тяги к воссоединению) к региональному изводу общей «истории СССР». Главным центром «грушевскознавства» и местом продолжения дискуссий о вкладе ученого станет украинское зарубежье, и видную роль в этих спорах будут играть те историки послевоенной эмиграции, которым в 1930-е годы еще пришлось принять участие в поношениях и критике Грушевского в УССР (вроде Александра Оглоблина). Только с начала 1990-х и обретения Украиной независимости работы Грушевского стали достоянием широкого читателя, а заслуги и труды его стали частью официально-идеологического канона нового государства и предметом детальных исторических штудий.

***

Концом августа 1930 года датирована вторая и последняя часть воспоминаний историка, дошедшая до нас (первую, посвященную детству и гимназическим годам, Грушевский написал в начале 1920-х, в европейской эмиграции, явно отдыхая от текущих академических трудов). Справедливо беспокоясь о судьбе своей кафедры (и всех тогдашних начинаний, ради которых он, собственно, и возвращался в УССР), историк переносился мыслями в решающий политический период 1916–1917 годов, от московской ссылки до киевского лета [75]. Учитывая судьбу дневников Ефремова, попавших в руки «органов», он понимал, что тексты такого рода политически небезопасны в будущих возможных разбирательствах — его собственные дневниковые заметки, попавшие в руки российским жандармам, как раз и стали предметом допросов историка на рубеже 1914–1915 годов [76]. Вообще Грушевский оставил потомкам удивительно много эго-текстов — от дневников (в основном раннего периода и львовского времени) до указанных мемуаров и трех опубликованных автобиографий: первая появилась еще в 1906 году к сорокалетию ученого, небольшая эмигрантская статья 1920 года была посвящена событиям после 1914-го, а итоговый текст 1926 года вышел к широко отмечаемому в советских условиях очередному юбилею историка [77].

И все же в духовном и житейском облике Грушевского для внимательного и непредвзятого наблюдателя остается что-то едва уловимое, существенное и неудобное разом, — и, главное, мало подобающее образу благостного «отца нации» [78]. О желании стать лидером, вождем («ватажком»), не прожить зря дарованные таланты ярко свидетельствуют юношеские дневники гимназиста с Северного Кавказа, который обещал отцу не вступать в университете ни в какие антиправительственные сообщества и посвятить себя только науке [79]. За сменами его политических ориентиров явно читается не только желание самореализации, но и твердая, несгибаемая воля при почти подозрительной гибкости. Следя за настроениями масс и пытаясь руководить ими в революционные моменты (после 1905-го и 1917-го), он в годы более спокойные обычно был столь же внимателен к покровительству, настроениям «наверху» — в имперской Вене, Санкт-Петербурге или советском Харькове. Дело не столько в эгоцентризме — но и в его понимании идеала нации, который часто заставлял историка искать как раз трудных путей, идти на риск, разорвать с львовскими коллегами после 1910 года («Наша политика») и киевскими многолетними соратниками летом 1917-го, ставить на кон научную карьеру и достижения. «Талант», «самолюбие», «автократичность», «нетерпимость», «амбиции» и, наконец, «интриги» — этот семантический ряд так или иначе возникает во многих мемуарных или биографических текстах, ему посвященных. Недоброжелатели охотно добавляли сюда и непотизм. В самом деле, начиная со львовских времен Грушевский действовал в академической среде и на общественной сцене в составе тесно сплоченной группы, где особенно выделялись его родственники — брат Александр, а потом дочь Катерина и племянник Сергей Шамрай [80]. Они не были фигурами «проходными»: переписка Катерины Грушевской с кузеном (Шамраем) первой половины 1920-х свидетельствует о ее незаурядном понимании идейных и политических обстоятельств эпохи [81]. Этот феномен — семейственность — случай вовсе не уникальный, учитывая узость интеллектуальной прослойки в рамках оппозиционного движения, которое стремится опереться на широкую и почти необразованную массу и развивается вне стабильных и институционализированных государственных гарантий для приверженцев. Угрозы провинциализма, любительщины, второсортности, дефицит специализированной и разнообразной среды для интеллектуалов из пробуждающихся наций — все это самому Грушевскому было прекрасно известно [82]. Необходимость саморазвития национально ориентированного интеллектуала в тени куда более привлекательных карьерных путей (российского или польского) [83] заставляло держаться «своих», в итоге «семьей» Грушевского становились ближайшие соратники и ученики. Но эта чрезвычайная близость всегда была чревата клановостью и безоговорочным подчинением, а потом и «отпадением», как это произошло еще до 1914 года с Иваном Франко [84] или ближайшим учеником — Степаном Томашивским. Внутри своей «команды» Грушевский практиковал отношения уважительные и довольно близкие — но заведомо неравные; ученики Грушевского много работали над подготовкой материалов, которые он потом уже окончательно синтезировал в томах своего главного труда. Потом его порой упрекали за подобное использование чужого труда, нередкое в академическом мире и по сей день. И все же работа с Грушевским была для учеников и лучшей лабораторией, о чем потом они сами свидетельствовали. Соответствующие органы в Советской Украине тоже учитывали семейные особенности «клики» Грушевского; сексоты внедрялись в его окружение через дочку, Катерину — как было в конце 1920-х с Костем Штеппой из Нежина. Этот перспективный и плодовитый специалист по древней истории будет в дальнейшем связан не только с НКВД, но и с немецкими спецслужбами (в период гитлеровской оккупации Киева он станет ректором университета и руководителем образовательного отдела в городском управлении), а потом, вероятно, и с ЦРУ — в послевоенной Америке, уже как автор-специалист по советским чисткам и политике «дружбы народов» [85]. Кстати сказать, специальное дело-формуляр на Грушевского было заведено в ОГПУ практически сразу после пересечения им границы — так сказать, впрок [86].

С 1920-х годов, после кровавых испытаний и переворотов, когда слава «отца нации» (образ «батька Грушевского») сильно померкла, за ученым закрепилась — особенно в эмиграции — репутация великого историка и плохого политика. Насколько справедлив здесь подход «с одной стороны… с другой стороны…»? Крупнейший ученый и лидер национальной общественности «не смог» укрепить независимость страны, обеспечить устойчивость правительству, беззащитному перед немецкими или большевистскими штыками, сохранить лидерство своей партии. Значительная часть населения Украины, особенно в городах, не считала сменявшие друг друга украинские кабинеты своими — по языку, духу и культуре. И все же импульс «освободительного движения» 1905 или 1917–1920 годов не свелся только к месяцам или годам общеимперского кризиса, но имел гораздо более долгие последствия. Авторитетный львовский историк Ярослав Дашкевич, учившийся у научных наследников Грушевского и весьма критически относящийся к левым симпатиям «великого украинца», уже в постсоветские годы проницательно заметил необычное сочетание приватного и публичного в его биографии [87]. Грушевский, по его оценке, лишенный романтических черт в личной жизни, оказался романтиком в политике, именно в эту сферу перенеся то — добавим от себя — что Макс Вебер назвал бы «этикой убеждения» (в противовес трезвой и профессиональной «этике ответственности»). Насколько рождающаяся — в условиях гражданского конфликта — власть требует именно профессионалов? Лидерами в этих условиях становятся не только вчерашний профессор, но и генералы Деникин и Скоропадский, писатель Винниченко, журналист и бухгалтер Петлюра, подпольщик Дзержинский или инженер Красин. Современники, присутствовавшие на заседаниях Центральной Рады, потом иронично свидетельствовали о том, как Грушевский вычитывал гранки своих книг и статей во время особенно жарких дискуссий. Но ведь за свои обязанности Грушевский — как и другие члены Рады — в течение первых месяцев не получал содержания, а церковнославянская «Грамматика» отца в новом государстве перестала быть нужна. Грушевский снова кормил себя и семью гонорарами — впрочем, привычка писать по 20–25 страниц в день оставалась у него всегда, даже в самых неподходящих условиях. В своих воспоминаниях он отметил, что в весенние и летние месяцы 1917 года он с утра несколько часов непременно писал работы по истории, чтоб сохранить трезвость и равновесие, не погружаться с головой в пучину политических ссор и конфликтов [88].

Что он чувствовал под конец жизни, в чужой Москве, пережив многих друзей и врагов, когда дописывал очередной том труда всей жизни — «Истории Украины-Руси», задуманной еще в далекой молодости? Примерно то же, что Платон в «гостях» у сицилийского тирана, к которому возвращался не раз? Или коммунистический гегельянец Георг Лукач при Ракоши в начале 1950-х годов, когда режим, чьей победе он отдал столько ума и сил, почти сломал и вполне был готов уничтожить и его самого? Украина, самостоятельность существования которой он десятилетиями доказывал на страницах газет и ученых трудов разным «истинно русским людям» и коллегам-профессорам, стала реальностью, правда, своего рода — страной с Конституцией, своим языком, научными и официальными учреждениями, границами (на бумаге!) и даже министерством иностранных дел, — но не было ли в этом злой иронии истории? Во всяком случае, можно довольно твердо сказать, что он не хотел назад. Ведь именно о Грушевском можно сказать: он ведал, что творил. Многие этого сознательного и всегда «взвешивающего» использования обстоятельств и порою людей простить ему не могли, как Сергей Ефремов, вскоре после возвращения историка отметивший в дневнике:

«Грушевский — вождь, пастух, который морально стоит своего стада, и этот путь азиатского политиканства, по которому пошли партийные деятели времен Центральной Рады, собственно, и загубил дело. Теперь они почти все тут, по крайней мере “выдающиеся”, — поклонились Золотой Орде и пьют кумыс… Жаль тех, кто за этими пастухами шли.

Часто они стояли выше, но отарный дух одолел и их. Мы побеждены. Победители, правда, ничуть не выше, они, быть может, вдесятеро хуже и, собственно, победили потому, что оказались хуже — с бóльшим цинизмом, наглостью, с бóльшим бесстыдством и жестокостью надели ярмо на несчастные массы. И теперь эти массы аж пищат, вспоминая, как раньше лучше жилось — да увы, не вернешь… Еще одна комедия мировой истории. Только комедия эта нам боком выходит и долго будет выходить так нашим потомкам — в первую очередь, тому несчастному поколению, которое уже в колыбели одурачено, заморочено и окружено развратом» [89].

Грушевский мыслил себя и свою миссию в 1920-е годы совершенно иначе и, подобно «татарским людям», не гнушался поездками в Харьков ради новых ставок, публикаций, академических ресурсов. Правда, ни одного публичного меморандума о прямой и безоговорочной поддержке большевиков — которого новые хозяева Украины так ждали, — за все десять лет после его возвращения, и даже ареста, он так и не опубликовал. В этом смысле Грушевский не вполне был похож, вопреки даже своим более левым политическим взглядам, на непременного секретаря Российской академии Сергея Ольденбурга, которого в 1920-е многие также попрекали за готовность убедить власти в преданности идеям социализма [90]. Украинский историк оставался «до скрежета зубов ГПУ», по его же словам, «лоялен СССР», но убеждений своих не менял («гнется, но не ломается», как суммировали это в украинских «органах») [91].

Мерил бы сам Грушевский в конце свою жизнь именно отмеченными поворотными августами? Скорее всего ему были бы понятнее в качестве хронологических вех юбилейные чествования — сорокалетнего львовского профессора (1906), казанского ссыльного десятилетие спустя [92] или украинского академика (1926). Если в августе 1914-го или 1923 года у Грушевского были вполне определенная свобода выбора и пространство для возможных действий — оставаться в Европе или ехать на родину, сознавая последствия, то к августу 1930-го он уже явно понимал обреченность многих усилий. Драма обернулась трагедией. Но можно ли говорить о захлопнувшейся ловушке? В 1928 году, когда, переиначивая слова Тынянова, к тому времени многое было предрешено, Катерина Грушевская — уже вполне самостоятельно и плодотворно работающая в области древней истории и культуры — писала американскому пастору Василию Кузиву:

«Мы, наша семья и в частности отец должны во всем переубеждаться заново и самолично. Но что делать — другой Украины не существует и надо принимать ее с теми конкретными условиями, что в ней сложились, если хочется работать в ней и для нее. А по моему мнению, что украинское дело те обстоятельства, которые есть, все-таки использует во благо. И украинский элемент, культура и самосознание все-таки усиливаются, и хоть результаты не столь блестящи, но реальны и — главное, на что я хочу надеяться, — устойчивы» [93].

Эти надежды, которыми был продиктован выбор Грушевского, и весьма хрупкий компромисс были разрушены окончательно в августе 1930 года. Что его вело? Честолюбие, желание сполна реализовать свои силы и возможности или вера в нацию? Нация была не данностью, а тем, что предстояло пробудить и создать: миллионами людей, которых предстояло обучить своей грамоте и своей истории, обустроить политически на территории двух враждующих многонациональных держав. При том, сколько он сделал для реализации украинской независимости, историк в конечном счете оставался скорее федералистом и искренне осуждал радикалов от «украинского дела», с их шаблонными антисемитскими, антирусскими или антипольскими лозунгами. Демократическое наследие 1848 года для него было важнее воинственных принципов 1914-го. Он хотел стать не украинским Трейчке, певцом и трубадуром своей нации прежде всех прочих, а скорее освободителем и безусловным лидером, вроде Масарика (хотя он очень критически высказался уже в 1920-е годы о притеснениях чешской демократией украинцев/русинов в Прикарпатье). Тоталитарные идеи, деятельность Дмитрия Донцова или галицкий «интегральный национализм» в духе нарождающейся ОУН [94] были ему чужды.

С самого начала своей задачей он видел соединение для Украины национального и модерного начал. И этот эпохальный синтез — несмотря на резкий поворот влево после 1917-го или отчасти благодаря ему — у Грушевского оказался в итоге, на мой взгляд, даже более перспективным, чем у российских интеллектуалов близкого ему поколения — чем у его коллеги Милюкова, сильно поправевшего Струве или у ставшего в середине 1930-х искренним панегиристом сталинской Конституции (перед тем как быть уничтоженным) сменовеховца Устрялова [95]. Непрерывность его главных политических, культурных и методологических установок — от середины 1880-х до начала 1930-х годов — не должна закрывать от нас и значительных изменений и даже переломов, подобных тому, какой он пережил на рубеже 1917 и 1918 годов, когда он ненадолго стал лидером нации — и потерял мать, дом и изрядную часть достояния прошлого — богатую библиотеку и десятилетиями собираемую коллекцию произведений искусства. Позитивистская сдержанность критических выводов, усвоенная еще в университете, сменилась и дополнилась у Грушевского-ученого в 1910-е годы сознательным тяготением к широким социологическим картинам и вниманием к ритму культурных перемен и течений [96]. В итоге его вклад в историографию и науку не только украинскую оказался более масштабным, чем у других учеников Владимира Антоновича — например, Дмитрия Багалея или Ивана Линниченко [97]. Тот «универсальный магазин» позднего Грушевского, о котором так язвительно отзывался даже уважавший его с довоенных киевских времен филолог Владимир Перетц, — соединение в рамках подчиненных ему институций самых разных гуманитарных дисциплин, а не только «чистой» истории, был не данью любительскому уровню науки, а следствием его новых методологических ориентиров. Отказ от спокойной академической карьеры и уход в политику не привел к оскудению его научной деятельности. В результате Грушевский очень многое успел [98]. Приблизившись к большевикам политически, он не стремился выдать себя за марксиста — сколько бы кумыса ему ни пришлось испить в новой «Золотой Орде». Как он сам осознавал в первой половине 1920-х годов, политическая независимость пришла на Украину раньше, чем до нее дозрела нация — которая, по Грушевскому, была «всегда», с докиевских времен, но которой в то же время, как ни парадоксально, еще предстояло родиться. Культурной, академической работой и просвещением он стремился эту лакуну заполнить — даже при большевиках, на Украине советской. Его установки, принадлежавшие своему времени, оказались идеями на вырост, и у многих в независимой Украине 1990-х был соблазн прямого продолжения его начинаний и принципов [99].

Сам этот принцип — начинать там, где «мы» остановились не по своей воле (в 1917-м, или в 1939-м, или в другом подобающем году), — не был только данью романтизму или исторической недозрелости позднесоветского общества. Когда государство как политическая форма дано раньше — еще даже не «своего» — социального и культурного содержания, этот пробел неизбежно восполняют личности, которые часто выступают в роли недостающих, словно бы провисающих институций и опосредований. Грушевский, который неизменно втягивал в орбиту своей личной реализации и стремился полностью подчинить семью, соратников, кафедры, научные общества и политические партии, неспроста сам так много писал о народе и почти всегда сдержанно и с немалыми оговорками отзывался о героях, будь то киевские князья, гетманы или его академические учителя. Ставка на личность — случай не только украинский, и далеко не ушедший в прошлое. Тем поучительнее обратиться к ситуациям выбора, еще раз задуматься, оглядываясь назад, о цене самореализации, исходных ценностях и искусстве возможного в те поворотные моменты, когда эти личности формировали не только историю, но и самих себя.

Александр Дмитриев (научный сотрудник НИУ ВШЭ, Москва). В работе использованы результаты, полученные в рамках реализации проекта «Отечественные университеты в эпоху революции и Гражданской войны (1917–1922)» Научного фонда НИУ ВШЭ № 12-01-0207. Для создания статьи исключительно полезной была стажировка в Harvard Ukrainian Research Institute (The Eugene and Daymel Shklar Research Fellowship). Выражаю искреннюю признательность за щедрую помощь и разнообразные советы сотрудникам института, особенно доктору Любомиру Гайде и профессору Сергию Плохию, а также сердечную благодарность киевским и львовским коллегам — Степану Захаркину, Оксане Юрковой, Марьяну Мудрому, Андрею Портнову и Георгию Касьянову. На исходные соображения для написания статьи повлиял успешно реализованный проект журнала «Новое литературное обозрение» о семиотике августа в ХХ столетии (№ 116–117, 2012). За все выводы несу ответственность, разумеется, только я сам.

Примечания

Комментарии