Татьяна Резвых

«Отчего же нам стало светло?»: Соломон Волков о русской культуре

Острота сбывшегося и несбывшегося в культуре Петербурга — приношение к юбилею Соломона Волкова.

4 280

4 280

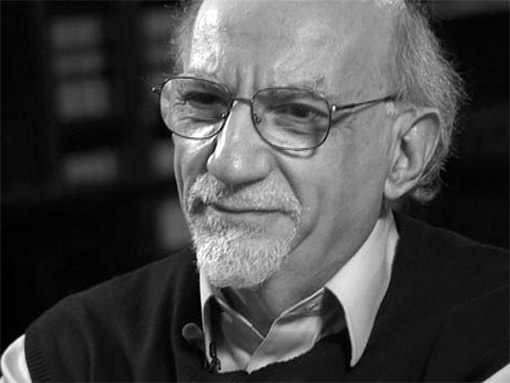

© 1tv.ru

Соломон Волков свою первую статью опубликовал в газете «Смена», в 1960 году. Автору было 16 лет, и написал он рецензию на Восьмой квартет Д. Шостаковича. С тех пор мир узнал много его книг, в которых он создал свой собственный стиль «живого слова» о русской культуре. Его работы многократно переиздавались и переведены на целый ряд языков. Творческий принцип писателя — диалог — реализовался, прежде всего, в таких «разговорных книгах», как мемуары скрипача Натана Мильштейна (From Russia to the West: The Musical Memoirs and Reminiscences of Nathan Milstein. N.Y., 1999; Сonversations with Joseph Brodsky. N.Y., 1998; Разговоры с Иосифом Бродским. N.Y., 1997; 2-е изд. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998; Balanchine’s Tchaikovsky. N.Y., 1985; Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным. N.Y., 1999; М., 2001). Тот же принцип лежит и в основе дилогии С. Волкова The Magical Chorus. A History of Russian Culture from Tolstoy to Solzhenitsyn (N.Y., 2008) (История русской культуры XX века. От Льва Толстого до Александра Солженицына. М., 2008) и Romanov Riches: Russian Writers and Artists under the Tsars (NY., 2011) (История русской культуры в царствование Романовых: 1613–1917. М., 2011). Это диалоги (переклички, оппозиции, параллели) деятелей культуры (поскольку С. Волков всегда отталкивается от личности и творческой судьбы героя), смыслов, ее образующих, среди которых стержневым для Волкова стал диалог культуры и власти. На протяжении русской истории осуществился весь спектр их взаимодействий: от грубого вмешательства власти в сферу культуры до попыток обратного воздействия культуры на сферу политики. Казалось бы, осмысление этой палитры должно было породить предельно идеологизированные тексты. Однако С. Волков стремится и достигает совершенно противоположной цели, рисуя неангажированную картину русской культуры, «по ту сторону правого и левого», либерализма и национализма и прочих «измов».

Вполне естественным развитием открытого С. Волковым жанра стал вышедший осенью 2013 года на экран трехсерийный проект «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (режиссер Анна Нельсон), вызвавший огромное число откликов и интервью (в том числе и телевизионных) с его авторами и ставший, безусловно, самым ярким событием в культурном сегменте телевидения. Он вызвал ряд упреков, недоумений, претензий, которые нет особого смысла пересказывать, поскольку разнообразные полярности мнений об этом фильме, на наш взгляд, выявили одну характерную черту нынешнего российского общества — стремление по поводу прошлого непременно занять позицию «за» или «против». Это «черно-белое» мышление с обязательной позицией «за красных» или «за белых», «наших» или «врагов», в корне отличается от точки зрения авторов проекта — позволить высказаться собеседнику, максимально бережно воспроизвести его точку зрения (не перебивая и не устраивая суда), дать ему шанс быть искренним. С точки зрения любого серьезного исследователя культуры, только такая позиция и является единственно продуктивной. Еще Шлейермахер считал, что, не понимая Другого, мы не поймем и себя. А для возникновения ситуации понимания Другой нуждается в том, чтобы его, прежде всего, выслушали.

В творчестве С. Волкова промежуточное положение между серией собственно «диалогов» и книгами о русской культуре в целом занимает «История культуры Санкт-Петербурга. С основания до наших дней», вышедшая в России в 2002 году и выдержавшая с тех пор уже несколько переизданий. Многие приемы, намеченные автором в «Истории культуры Санкт-Петербурга», были разработаны в последующих книгах. Не будучи коренным ленинградцем, С. Волков значительную часть своей жизни в России прожил в Петербурге, и уже самая первая его книга была связана с этим городом («Молодые композиторы Ленинграда» (Л., 1971), предисловие к ней написал Д. Шостакович). По признанию автора, идея родилась в результате разговоров с Анной Ахматовой, Иосифом Бродским, Джорджем Баланчиным.

Уникальность культуры Петербурга в том, что ее особенности и главные темы на протяжении всей истории города своими корнями уходят в его неординарное возникновение. Заложенная в основание Петербурга идея рукотворного рая полностью соответствовала петровской идее регулярного государства, основанной на политических идеях Лейбница, Пуффендорфа и Гоббса как импликациях новоевропейского механицизма. Из гоббсовской договорной концепции государства как «искусственного человека», в котором власть суверена абсолютна, а свобода граждан ограничена, открывались возможности для экспериментирования не только над государством, но и над природой и человеком. Героями С. Волкова являются пространство и время петербургской культуры, и авторский взгляд на них, безусловно, уникален. Соломон Волков сопоставляет и противопоставляет три исторических факта: основание города, перенос большевиками столицы в Москву и переименование города в 1924 году. Переезд правительства в 1918 году приобретает у Волкова символическое значение, поскольку он привел к радикальному культурному слому, подобному петровским реформам. Если одной из задач Петра было создание новой элиты на новом месте, то целью Ленина — «отказ нового режима от старой России, ее институций и ее интеллигенции» [1]. Переименованием Петрограда в Ленинград была уничтожена отсылка к святому Петру, и, как следствие, исчезла символика мирового значения города в качестве Второго или Третьего Рима. Очевидно, что переносы столиц в России (Новгород – Киев – Москва – Петербург) были не случайны, но свидетельствовали о принципиальной смене культурных парадигм. Временной процесс изменения культурных форм сопровождается пространственным их перемещением, поэтому столицы являются не только внешними символами, но и реальными жизненными центрами соответствующих этапов развития русской культуры. Стоит сказать, что связь пространства, времени и смысла, отмечаемая С. Волковым в узловых точках развития культурной жизни Петербурга, была в свое время усмотрена такими русскими мыслителями, как К.Н. Леонтьев и отец Павел Флоренский. С другой стороны, автор настаивает на целостном рассмотрении культуры города, рисуя целый ряд преемственных линий, среди которых наиболее интересны музыкальные традиции, как правило, не слишком хорошо известные рядовому читателю. Сюжеты у С. Волкова разветвляются, как «сад расходящихся тропок», но эти тропки переплетаются, обнаруживая прежде неизвестные узловые точки, порождая неожиданные ракурсы тех или иных культурных реалий. Целое текста оказывается «текучей сущностью», в потоке развертываемого содержания, прошлое не исчезает, а сохраняется. Так в музыке: мелодия, которую мы уже физически не слышим, все равно присутствует в сознании.

Со времен В.Н. Топорова в культурологию прочно вошло понятие «Петербургский текст» [2]. Появление этого типа текста связано с осмыслением преобразований Петра как тотального эксперимента, насилия власти над человеком, происшедшим еще в XIX веке. Если мы посмотрим на книгу сквозь призму этого понятия, то увидим, что С. Волков, отталкиваясь от него, имея его в виду, смело расширяет его границы. Список признаков Петербургского текста, сформулированных В.Н. Топоровым, следующий: тексты описывают Петербург; это далеко не только художественные тексты, но и дневники, историко-культурные исследования; первый же Петербургский текст, поэма «Медный всадник», задал прототип сочетания мифа творения и эсхатологического мифа; Петербург призрачен, но обладает сверхнасыщенной реальностью; посредством текста совершается трансценденция a realibus ad realiora, восхождение от эмпирического к скрытому в нем идеальному, символизм; идеологизация: Петербург — город зла, но и высшая точка национального самосознания и самопознания; антитетизм: Петербург — единственный цивилизованный город, но (возможно именно за это) подвергается анафеме; предельная и намеренная субъективность оценок; антитеза Петербурга и Москвы; устами Петербургского текста говорила Россия, и прежде всего Москва, практически все авторы не являются петербуржцами.

Многие отмеченные Топоровым черты Петербургского текста, читая книгу Соломона Волкова, безусловно, нужно иметь в виду, с тем существенным и замечательным отличием, что его подход подрывает изнутри аксиому о литературоцентричности русской культуры: кажется, не меньше, если не больше места в книге уделено музыке, живописи, драме, опере и балету. Скажем, один из самых живописных и значительных по объему фрагментов в книге — творческая биография Джорджа Баланчина, написанная на основе личных бесед со знаменитым хореографом. Говоря о нем, автор рисует картину развития русского балета, начиная от классических постановок Мариуса Петипа. В книге даны блестящие очерки о Михаиле Фокине, Сергее Радлове, Федоре Лопухове.

Кроме того, Петербургский текст у Топорова рассматривается как некий инвариант, совокупность устойчивых черт, охватывающих разновременные тексты; целью С. Волкова, очевидно, является рассмотрение динамики изменения символики Петербурга в русской культуре, исследование трансформации петербургского мифа. Книга охватывает петербургскую культуру двух минувших веков, но сквозные ее герои — это Анна Ахматова, Джордж Баланчин и Иосиф Бродский.

Отношение к Петербургу творческой элиты менялось синхронно отношению к власти. Созданная Петром, она, в конце концов, повернула против своего властителя. Так, автор фиксирует восхищение перед Петербургом как выражение политической лояльности в течение всего XVIII века (Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков) вплоть до времен «дней Александровых прекрасного начала» у Батюшкова, сменившегося первым взрывом во время восстания на Сенатской площади. До Пушкина никто не сомневался в правильности идей «Отца Отечества», но первый же Петербургский текст добавил, по мнению автора, к тезису (восхищение перед «цивилизаторским значением города», «торжество государства») антитезис (растоптанное «счастье индивидуума»), не разрешая антиномии. Достоевский уже объявил вполне реальный имперский Петербург несуществующим, «сочиненным», «фантастическим», «умышленным», а созданный им «город полусумасшедших» не только реальным, но и открывающим доступ к realiora — глубинам человеческой души и ее безграничной и страшной свободе.

С. Волков выводит границы Петербургского текста за пределы литературы блестящим сопоставлением Достоевского и Мусоргского. Он, скажем, усматривает параллели между Мусоргским и Достоевским в приемах монолога (три монолога Бориса), введения в сюжет галлюцинаций и даже в «неприятии политической тенденциозности» (что совершенно справедливо). Роднит авторов и фигура юродивого, которая в последующих книгах Волкова вырастет в один из важных архетипов русской культуры. Писатель не только решительно распространяет понятие Петербургского текста на музыку, но считает, что «решительная и не имеющая прецедента трансформация петербургского мифа, каким он сложился в 70-е — начале 80-х» [3], произошла не в литературе, а в музыке и живописи. Одной из ключевых фигур культуры Санкт-Петербурга у Волкова является, как ни парадоксально, не Достоевский, а Чайковский. Автор рассматривает эволюцию Чайковского в контексте изменения отношения композитора к Петербургу, или, говоря словами Топорова, эволюцию по направлению к эсхатологическому мифу. Так, в первых трех симфониях тема Петербурга — торжествующая имперская тема, автор трактует их финалы: русскую народную песню (в Первой), украинскую (во Второй), полонез (в Третьей) как «имперские апофеозы». Но в его балетах и «Пиковой даме» уже создается миф о гибели Петербурга, символически выраженный в гибели главных персонажей. Автор усматривает нетривиальные и разнообразные следствия из «Пушкинской речи» Достоевского, произнесенной в Москве, но отозвавшейся эхом на всем культурном пространстве России. По мнению Волкова, Чайковский, в своем стремлении ориентироваться на западные традиции и контактах с западными музыкантами, видел себя именно тем русским «всечеловеком», что был описан Достоевским на празднике Пушкина в 1880 году, «пропаганда русской культуры на Западе стала центральной идеей» для С. Дягилева [4]. В итоге, уверен автор, именно в Чайковском кружок А. Бенуа нашел союзника в возвращении эстетической составляющей образа Петербурга, «русское искусство, почти задохнувшееся под тяжестью идеологии, вновь стало обретать собственный язык. Одновременно началось воскрешение эстетического величия и эмоциональной, психологической значимости Петербурга» [5]. Одной из художественных вершин «Мира искусства» Волков считает рисунки Бенуа к «Медному всаднику», опубликованные в последний год существования журнала. От Чайковского автор протягивает нить в XX век, к Стравинскому, сближая «Щелкунчика» и «Петрушку».

Разумеется, музыкальный Петербург ассоциируется, прежде всего, с «Могучей кучкой», но для С. Волкова принципиально важно познакомить читателя с гораздо менее известными смыслами, с нею связанными. В книге содержится захватывающий сюжет о русской композиторской школе, возводимой С. Волковым к Римскому-Корсакову. К ней писатель относит таких разных композиторов, как Прокофьев, Шостакович и Стравинский. Задача автора — утвердить по крайней мере само это понятие, в отличие от понятия Второй Венской школы, так и не вошедшее в «расхожий эстетический лексикон XX века» [6] — вполне ему удалась.

Автор стремится дать всеохватывающую панораму культурной жизни столицы, описывая ежедневную жизнь Невского проспекта с его богатыми экипажами, в которых «восседали “европеянки нежные”» (О. Мандельштам), первыми таксомоторами, фланирующими по его мостовым чиновниками, клерками, офицерами etc., с его ювелирными, книжными и универсальными магазинами (из которых наиболее роскошный и по сей день — «Пассаж»), синематографами (теперь на Невском их почти нет), газетчиками, рекламой. Читая о том, что в Петербургской консерватории преподавал Генрик Венявский, на театральных площадках города (три оперы, балет, оперетта и множестве театров) выступали Сара Бернар и Элеонора Дузе, дирижировали Артур Никиш и Густав Малер, понимаешь, что Россия в второй половине XIX — начале XX века была гораздо ближе к Европе, чем сейчас. Кроме того, и в самой России шло быстрое творчество все новых и новых художественных языков, каждый из которых претендовал не только на выявление невиданных прежде смыслов или обновление старых, но и на преодоление границ искусства и преображение мира. Великий культурный взрыв конца XIX века — первой половины XX века продолжает волновать и притягивать нас, подобно утонувшей Атлантиде.

Дальнейшую трансформацию петербургского мифа, осуществленную «Миром искусства», автор видит у акмеистов, специально отмечая, что Ахматова, Мандельштам и Гумилев после революции остались в городе на Неве, а не бежали на Запад, и «решение это приобрело ощутимый оттенок жертвенности» [7]. Погибающий город возродится, цитирует С. Волков стихи Ахматовой 1921 года:

Все расхищено, предано, продано,

Черной смерти мелькало крыло,

Все голодной тоскою изглодано,

Отчего же нам стало светло?

Этот катарсис предвосхищаемого возрождения неожиданно придает ахматовскому Петербургу оттенок Китежа, ушедшего под воду Светлого озера. С. Волков в своем разговоре с И. Бродским заметил: «Мне кажется, что для Ахматовой Петербург и был в каком-то смысле этим легендарным Китежем. То есть культура Петербурга была провидением “спрятана под воду” и таким образом спасена от уничтожения» [8]. Это сравнение объединяет в единое целое все периоды русской культуры. И в качестве следующего этапа развития петербургского мифа С. Волков рассматривает петербургскую культуру в эмиграции. С его точки зрения, Стравинский, Набоков и Баланчин являются создателями зарубежной ветви «петербургского модернизма».

На тему русской культуры написаны тысячи «очерков», «курсов лекций», но большинство из них всегда имеет крен либо в сторону концептуального схематизма, которому неукоснительно следует тот или иной автор, либо нарративного, позитивистского описания «как оно было». Книга С. Волкова избегает этих крайностей. Она написана как развернутое концептуальное жизнеописание петербургской культуры, если угодно, петербургского стиля, расширенного автором не только за пределы России, но и Европы, и становящегося эстетическим воплощением того, что еще Вл. Соловьев назвал «русской идеей».

Примечания

Комментарии