Адриан Уилсон

Рефлексивная проверка «Метаистории» Хейдена Уайта

«История — это время», — чеканно твердит автор за Мишле. Но значит ли это, что время — история?

9 977

9 977

Можно ли приложить теоретический аппарат «Метаистории» Хейдена Уайта к самой его книге? [1] Или, если поставить вопрос иначе, действительно ли основное содержание этой книги (история «исторического сознания» в XIX веке) может быть образцом предложенной «теории исторической работы» и/или «теории тропов»? Мы вправе этого ожидать, с учетом того, что на первой же странице «Метаистории» говорится, что перед нами одновременно «история» и вклад в «общую теорию» исторического знания; и, несомненно, сам Уайт стремился к объединению обоих предприятиях, заметив в конце предисловия, что книга «создана в модусе иронии» [2] — прямая отсылка к его тропологии. Но это стремление никем не было оценено (Херман Пауль с неподдельной откровенностью говорит, что «этот вопрос мы оставим в стороне» [3]); отношения между теорией (или теориями) в «Метаистории» и представленным там повествованием почти не обсуждалось; и то немногое, что было сказано по вопросу, неудовлетворительно и не убеждает [4]. Так, остается неясным, как, какими способами сама «Метаистория» проходит через «проверку рефлексивностью», к которой призывает сам этот проект. Эту проверку можно обозначить так: если теория действительно «всеобщая», то ее понятия должны быть приложимы и к собственному повествованию «Метаистории»; и напротив, если хотя бы какие-то понятия оказываются здесь неуместными, то и теория не удовлетворяет поставленным требованиям. Наша статья и посвящена такой проверке.

Прежде всего, необходимо кратко обозреть сложный набор понятий, употребляемых Уайтом, и, в частности, как таковой устроен. Затем нам потребуется рассмотреть рефлексивные возможности этих понятий; такое приготовительное занятие значимо хотя бы затем, что оно позволяет разобраться с той понятийной слабостью, которая поразила концепцию гораздо шире, чем это принято считать. Далее, мы столкнемся с последовательной тенденцией: понятия, которые внутренне ущербны, не проходят проверку рефлексивностью, и наоборот. Сложности оказываются настолько повсеместными, что к концу только одно из всех понятий книги выдерживает все эти сопоставления, а именно понятие «сюжетики» (emplotment). Основным вопросом тогда становится сюжет самой «Метаистории», я покажу, что содержание выдает свою двухслойную структуру и сложное отношение с предшествующим стандартом повествования об истории историографии. В Заключении делается предположение, что трудности, связанные с двумя теориями «Метаистории», происходят в конечном итоге из неумения схватить, что является определяющим в исторической дисциплине. Предложенное в книге фундаментальное видение (которое следует отличать от специфического понятийного аппарата книги) парадоксальным образом подтверждает наши выводы.

I. Теоретический аппарат

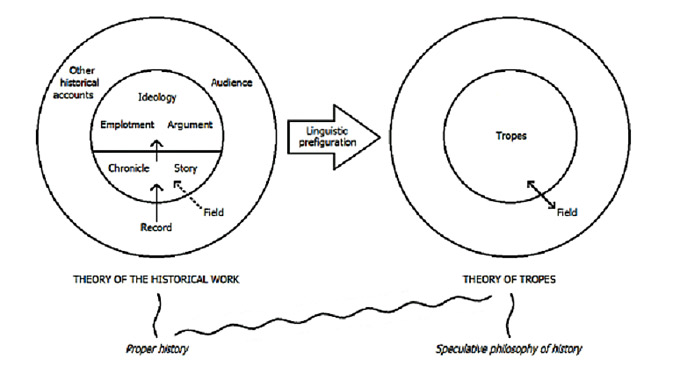

Сам предмет «Метаистории» — «историческое воображение в Европе XIX века» — представляет собой смешение двух жанров исторического письма XIX века: «истории в собственном смысле слова» (традиция, которую обычно возводят к Мишле) и «спекулятивной философии истории» (от Гегеля до Кроче). Теоретический аппарат, изложенный во Введении к книге, должен одновременно объяснить эти жанры и установить основания их предполагаемого синтеза в «историческом воображении» или «историческом сознании». Этого можно достичь благодаря двум теориям: во-первых, «теории исторической работы», которая на деле вполне сводится к «истории в собственном смысле слова», а во-вторых, «теории тропов», которая применима равно и к «истории в собственном смысле слова», и к «спекулятивной философии истории», обеспечивая их союз. Между тем обе теории вводят в игру уже одиннадцать обособленных, но связанных друг с другом понятий, отношения между которыми показаны на рис. 1.

| во внутреннем круге | во внутреннем круге |

| идеологиясюжетика аргумент

хроника рассказ во внешнем круге другие исторические рассказы аудитория поле память подпись: теория исторической работы история в собственном смысле слова |

тропыво внешнем круге

поле подпись: теория тропов спекулятивная философия истории |

На стрелке: языковое пред-образование

Рис. 1. Схематическое представление теоретического аппарата «Метаистории»

«Теория исторической работы» радикально порывает с прежними размышлениями об историографии, принимая новое и во многом противоположное направление. Именно здесь равно историки и философы истории сосредотачивались на эпистемологических темах, таких как природа исторических выводов и оправданность наших притязаний на знание всей истории, при этом практически пренебрегая литературной формой исторического письма. А теория Уайта целиком посвящена литературной форме и уделяет лишь ритуальное внимание эпистемологическому основанию истории. Рабочие понятия этой теории направлены исключительно (в реальности или по смыслу) на литературную форму, стремясь охватить то, что Уайт назвал тремя «способами объяснения»: объяснение через сюжетику, через «формальный довод» (таково всегда понимание природы исторического процесса) и через «подразумеваемую идеологию». На другом полюсе оказываются понятия, отсылающие к внешней реальности, когда прошлое («историческое поле», как сам Уайт называет прошлое), настоящее («неизменная историческая фиксация», «другие исторические сведения») или будущее («аудитория») равно маргинализуются и во Введении, и в основной части книги. Промежуточными здесь оказываются понятия «хроники» и «рассказа» (story), которые тесно связывают внутренние «модусы объяснения» с внешними точками референции, — эти понятия формально ненадолго появляются во Введении, но в книге уже не присутствуют. Из этих девяти понятий, и составляющих первоначальный понятийный набор, нас занимают только три:

сюжетика (эта категория заимствована из работ Нортропа Фрая),

формальный аргумент (Стефен С. Пеппер)

и идеологическая импликация (Карл Маннгейм).

Все эти понятия имеют «избирательное сродство» на основе «структурной гомологии»: так, некоторый модус сюжетики (скажем, комедия) невольно ассоциируется со специфическим модусом формального аргумента (органицизм) и идеологии (консерватизм), и так как каждое из этих трех явлений может принимать четыре различные формы, эти сближения могут быть показаны в форме таблицы 3 × 4 [5].

«Теория тропов», введенная при помощи понятия «языкового прообраза» (linguistic prefiguration) [6], добавляет еще один понятийный слой. Любой исторический труд, как оказывается, имеет не только специфический сюжет, «формальный аргумент» и идеологию, но также основывается на одном из четырех основополагающих риторических тропов: метафора, метонимия, синекдоха и ирония, которые действуют не просто как формы высказывания (verbal forms), но, напротив, как модусы мысли, как «глубинные структуры» сознания, вычленяющие и конституирующие то, что признается знанием в такой донаучной дисциплине, как история. Поэтому, как Уайт уже говорил в Предисловии, «на любом исследовательском поле, не сводимом (или не возвышаемом) к статусу подлинной науки, мысль остается заложником языкового модуса, изнутри которого она и пытается ухватить очертания предметов, попадающих в поле ее восприятия» [7]. В случае «исторического сознания» названные тропы и создают основания интерпретации, «про-образуя» предмет знания (читай, «историческое поле»). Такое «пред-образование» охватывает различные виды отношений, которые и должны совладать с элементами поля: например, такой троп, как метонимия, направляет интерпретацию в сторону каузальных отношений. В такой картине сочетаются три различных заявления, первое из которых после Канта — уже трюизм, а второе и третье — радикально новые:

1) историческое знание выстраивается внутри заранее заданных понятийных рамок;

2) эти понятийные рамки — специфически языковые, потому что «историк воспринимает историческое поле почти так же, как грамматик воспринимает некий новый для него язык» [8]: имеется в виду, что пред-образование включает в себя «языковой протокол, полнота которого задается лексическим, грамматическим, синтаксическим и семантическим измерениями»;

3) такой «пред-понятийный протокол» «характеризуется в терминах того господствующего модуса тропологии, в котором он изготовлен»; другими словами, существуют специфические тропы, которые и влияют на общую форму и смысл пред-образования.

На практике королларием пунктов (2) и (3) будет то, что различные элементы языкового пред-образования мы видим в зеркале исторического труда. Это, вероятно, и позволяет Уайту вычитывать акт пред-образования, вершимый каждым историком, из его труда [9].

Но для создания теоретического аппарата нужно сделать еще два окончательных шага. Во-первых, признается, что тропы направляют не только «историю в собственном смысле слова», но также «спекулятивную философию истории». Этот распространенный тезис и позволяет Уайту слить то и другое в то, что он и называет «историческим воображением» XIX века. Во-вторых, утверждается, что тропы связаны, через дополнительное отношение или избирательное сродство, с сюжетикой, формальным аргументом и идеологической импликацией [10]. Полный набор этих сближений представлен в табл. 1, где мы добавили отдельный столбец с тропами к таблице, созданной Уайтом для своей «теории исторической работы»

| Модус сюжетики | Модус аргументации | Модус идеологической импликации | Троп |

| романтический | формицистский | анархический | метафора |

| трагический | механицистский | радикальный | метонимия |

| комический | органицистский | консервативный | синекдоха |

| сатирический | контекстуалистский | либеральный | ирония |

Табл. 1. Действительная близость между модусами аргумента и между модусами и тропами

II. Рефлективные возможности «Метаистории»

Как мы уже убедились, Уайт намекает в предисловии к «Метаистории» на рефлексивный аспект всей книги, замечая, что книга создана «в ироническом модусе» (ирония, несомненно, один из тропов), — но это все, что он может сказать по вопросу, и значение этого замечания не вполне ясно, учитывая, что его до сих пор никто не обсуждал. На некоторое время я выношу за скобки такую скрытую отсылку к тропологии: чтобы осознать ее значимость, нужно исследовать другие рефлексивные возможности, представленные в «Метаистории» и относящиеся к трем «модусом объяснения» — сюжетика, формальный аргумент и идеологическая импликация — и к «языковому предобразованию».

(а) Во Введении ясно сказано, что «Метаистория» предлагает нам рассказ, в котором прежде всего должен броситься в глаза сюжет: поэтому сюжетика явным образом становится рефлексивным аспектом книги. (б) Напротив, самому читателю предоставлено решать, какой «модус формального аргумента» (какая историческая онтология) представлена в книге. Так как тема книги — историческое «сознание», оно же историческое «воображение», то книгу можно рассматривать как в своем замысле идеалистическую, — но такое обозначение слишком широкое для того, чтобы можно было предвидеть его конкретные приложения. Равно как и собственные категории «формального аргумента» Уайта, которые он почерпнул из «Гипотез о мире» Пеппера [11], не могут быть никаким прямым способом применены к самой «Метаистории». Странно было бы думать, чтобы эта книга предназначалась для иллюстрирования «формицизма» или «контекстуализма», ведь Уайт описывает все это весьма враждебно, как общепринятые академические модусы, господство которых свидетельствует лишь о «давлении со стороны профессионального истеблишмента» [12]. То же самое можно сказать об «органицизме» и «механицизме».

Детерминистские тона «механицизма» вызывают в памяти один момент, на который как раз часто обращали внимание: историографический проект Уайта в целом, включая «Метаисторию», не смог преодолеть разрыв между структуралистским описанием ограничений и внутренним волюнтаристским импульсом [13]. Поэтому мы можем считать «Метаисторию» воплощением одновременно «механицизма» и «органицизма», соединением одновременно ограничений и свободы. Но аналогия здесь хромает: вряд ли можно отождествить «органицизм» со свободой. В любом случае картина нарисована столь широкими мазками, что вряд ли мы от этого лучше поймем замысел Уайта. (с) «Идеологическая импликация» тоже не слишком подходит к тексту «Метаистории». Мы можем определенно сказать, что консерватизм вообще здесь не причем, а если брать три прогрессивные идеологии, то радикализм гораздо более соответствует собственным убеждениям Уайта, чем либерализм (с его лояльностью к существующим институтам) или анархизм (с его почти полной зависимостью от романтизма) [14]. Так что, как и в случае с «формальным аргументом», это говорит нам больше о самом Уайте, чем о содержании «Метаистории».

Итак, ни «формальный аргумент», ни «идеологическая импликация» не проходят проверки рефлексивностью. Здесь оказывается (о чем я уже писал), что каждая из этих категорий — понятийно шаткая [15]. В случае «формального аргумента» мы убеждаемся, что только один из четырех модусов, заимствованных Уайтом из Пеппера, а именно контекстуализм, вполне подходит к истории, благодаря тому что «корневой метафорой» (по Пепперу, «ключевым техническим термином») оказывается историческое событие, тогда как приложить к истории органицизм и механицизм весьма затруднительно, а формицизм и вовсе невозможно. Из этого следует, что таблица «избирательного сродства» Уайта 3 × 4 нелепа, потому что в ее якобы отлаженной структуре одного из элементов (формицизма) просто нет, а еще два (механицизм и органицизм) очень слабы. Действительно, то, что Уайт называет «формальным аргументом», — та историческая онтология, которую выдвигает каждый историк, — это весьма продуктивный и уместный подход, но его гораздо лучше было бы развивать на основе феноменологического анализа (ставя вопрос о том, какие онтологии стоят за деятельностью отдельных историков или за отдельными их трудами), а не на основе механического применения внешнего ресурса, вроде пепперовских «гипотез о мире». А если говорить об «идеологической импликации», то хотя это по преимуществу «модус объяснения», на самом деле в «Метаистории» ни разу не описывается, как именно она выполняет работу по объяснению чего-либо. Напротив, в соответствии с названием, ее действительная функция (в отличие от официально заявленной роли внутри теории) — сообщать аудитории импликации исторических объяснений в конкретном труде; а эти объяснения выстроены на основе «сюжетики» и «формального аргумента». Поэтому «идеологическая импликация» ничего не объясняет, она просто настраивает на нужный тон, приобщает к нужному модусу. Формальная классификационная ошибка, квалифицирующая «идеологическую импликацию» как «модус объяснения», не простая случайность: во всем этом сказалась структура и приоритеты теории Уайта как целого. Эта теория, как мы убедились, возвышает литературный аспект над всеми остальными аспектами отношения работы историка к реальному миру, а этот аспект означает заведомую идеологизированность аудитории. (К тому же «идеологическая импликация», как она действительно раскрыта в книге Уайта, дополнительно подтверждает мнимость всего этого «избирательного сродства» в 3 × 4 таблице, потому что к четырем идеологиям мы должны бы добавить еще пятую — нигилизм в смысле Ницше.) Конечно, в качестве «формального аргумента» идеология может входить в историческое письмо, и Уайт претендует на то, чтобы показать мобилизующий характер идеологии; но рамки его собственной теории не дают понять, что такое идеология, и ее смысл остается неочевидным.

(d) Сходные трудности, в еще более осложненной форме, связаны с «языковым пред-образованием». Чтобы оценить рефлексивную применимость этого понятия, нам нужно сперва разобраться с его содержанием; но всякое движение в этом направлении не выводит нас ни к какой сущности, а только к узлу противоречий на всех трех уровнях — уровне основания, содержания и применения. Прежде всего, обоснование этого понятия — «историк работает с историческим полем во многом так же, как грамматик работает с новым для него языком» — просто заявлено, никаких доказательств в его пользу не приведено, и даже не учитывается тот очевидный факт, что язык уже есть и доступен для обзора, тогда как предмет исторического знания («историческое поле») может быть только привнесен, но сам по себе он не явен. Затем, предполагаемое содержание «языкового пред-образования», а именно «лексическое, грамматическое, синтаксическое и семантическое измерения», не определяется нигде во Введении, но и в книге о нем ничего специально не говорится. Как только Уайт начинает говорить об этом содержании систематически (в главе, вводящей нас в философию истории), содержание оказывается пустым [16]. А именно, каждый элемент четырехчастной языковой сетки должен как будто соответствовать какому-то из аспектов «теории исторической работы», например лексический — хроникальности, грамматический — формальному аргументу; но как картографирование целого, так и отдельные соответствия выглядят в глубине своей как неудовлетворительные.

И если говорить о целом замысле, то поставленные в соответствие понятийные ряды не сходятся ни количественно (там пять категорий, здесь четыре — из-за того, что из карты без всякий объяснений выпало понятие «рассказ»), ни структурно (языковые категории упорядочены строго иерархически, а историографические — только отчасти так) [17]. А если говорить об индивидуальных соответствиях, то они запятнаны тем затруднением, что три компонента, взятые из более ранней теории («хроникальность», «сюжетика», «формальный аргумент»), охарактеризованы с точки зрения аспектов времени, тогда как в лингвистических категориях таких аспектов и быть не могло. Затем, конкретные приложения лингвистической сетки весьма рискованны (Уайт вспоминает о Ранке, Токвиле и Буркхардте, но совсем не учитывает Мишле), обычно неполные (грамматика упоминается весьма редко, а лексика — вообще один раз) и не стыкуются ни с предложенными соответствиями (лексика — хроника и т.д.), ни друг с другом [18]. В итоге, пред-образование не имеет своего устойчивого содержания. В таком случае «проверка рефлексивностью» даже не может быть проведена: если мы спросим, например, каков «лексический» аспект «метаисторического» (или собственно уайтова), пред-образующего действия, то смысл нашего вопроса просто не поймут.

Итак, на данном этапе мы остаемся с сюжетикой и тропологией как единственными понятиями, которые направляют наше внимание как конститутивные для собственного содержания книги. По отношению к сюжетике это несомненно, потому что она прошла проверку рефлексивностью, по отношению к тропологии это вероятно, так как нам еще только предстоит рассмотреть ее содержание и приложение. Мы как будто вправе ожидать, что тропология станет здесь, если можно так выразиться, старшим партнером; но вскоре мы убедимся, что тропология обуздана как подчиненный для сюжетики ресурс, и главной всегда остается сюжетика. Более того, сюжетика исключительно значима и продуктивна для книги Уайта, она включает в себя два очевидных аспекта, а равно и два побочных сюжета, переломных для аргументации. Чтобы убедиться в этом, нужно сперва рассмотреть формы сюжетики и характеристики тропов.

Четыре возможных модуса сюжетики, восходящие к «Анатомии критики» Нортропа Фрая, — это роман, комедия, трагедия и сатира. Роман, как объясняет Уайт, — это рассказ о развитии человека и искуплении им самого себя, когда его «надежды» воплощаются; комедия обращает внимание больше «на силы, которые препятствуют» такому торжеству, хотя и говорит о различениях простых «возможностей»; трагедия хоронит и надежды, и возможности, тем не менее открывает нам «истину»; а сатира объявляет все эти представления «совершенно неуместными», выставляя «надежды, возможности и истины» только в ироническом свете [19]. Из этих модусов в самой «Метаистории» вступают в игру роман и сатира, как мы покажем в следующем разделе. Главные тропы, которые употребляются в «Метаистории», в одно и то же время и соотносят высказывание с предметом, и вскрывают внутреннюю игру языка. Метафора, как объясняет Уайт, «по существу репрезентативна», потому что она велит приписать некоторые частные качества обозначаемому ею предмету: «моя любовь как роза» [20]. Метонимия и синекдоха обе настаивают на том, чтобы по части именовалось целое, но тропы эти взаимно дополняют друг друга. Метонимия «редукционистская», потому что для нее часть и целое отличны друг от друга и мыслятся как соотнесенные каким-то каузальным процессом или механизмом «буря» (причина) «ревет» (следствие) [21]. А синекдоха «интегративна», она позволяет воспринять целое как объединенную тотальность, сущность которой — само качество, обозначаемое по именующей части: «он весь стал сердцем» [22]. Наконец, ирония отрицательна, так как представляет собой намеренное антиименование: «Выражение “он весь стал сердцем” становится ироническим, когда употребляется с особой интонацией, особым голосом или в контексте, в котором обозначаемое лицо не обладает качествами, которые приписаны ему употреблением данной синекдохи» [23]. Тем самым метафорическая репрезентация — язык идентичности, метонимическая редукция и синекдохичная интеграция соответственно — вызывает языки овнешнения и овнутренения [24], а ироническое отрицание «представляет собой ту стадию сознания, на которой приходится признать проблемную природу самого языка» [25].

III. Главный персонаж и сюжет

Следует помнить, что Уайт смешивает «историю в собственном смысле» и «спекулятивную философию истории» ради создания предмета исследования «Метаистории»: «исторического воображения» или «исторического сознания» XIX века. Сейчас нам надлежит рассмотреть, как в такой конструкции появляется главный персонаж по сюжету: неслучайно выражение «историческое воображение» вынесено в подзаголовок книги, равно как и формы и судьбы «исторического воображения» прослеживаются по всему тексту книги. В основе создания этого персонажа лежит тропология — как мы уже убедились, именно тропы ставят историю и философию истории на одну полку — и по той же причине тропология делается основанием и самого сюжета, в который попадает этот персонаж. Этому сюжету Уайт посвящает последний параграф Введения, озаглавленный «Фазы исторического сознания XIX века» [26]. Как он сам резюмирует, в этом сюжете есть два различных, но смыкающихся уровня, которые можно рассматривать, употребляя термины Уайта (который при этом не доводит до конца свою мысль), как несамостоятельный роман, обрамленный и отрицаемый более обширной волевой сатирой. Уайт уже объяснял, что роман — это рассказ о прогрессе; если говорить о более частных вещах, то это некий рассказ, в котором герой-индивид борется против целого ряда противников, — причем эти противники являют собой скрытое человеческое состояние, которое приходится преодолевать не только протагонисту, но и всему человечеству, — и неожиданно одерживает победу над всеми трудностями, к финалу достигая состояния освобождения и трансценденции [27]. Но в сатире (как приходится признать и самому Уайту) нет никакого прогресса, но только бесконечная серия возвращений и восстановлений порядка [28], а именно по этой причине сатира всецело и отрицает роман:

«Архетипическая тема сатиры представляет собой прямую противоположность романтической драме искупления; можно сказать, что это драма перепродажи, драма, в которой господствует убеждение, что человек в конечном счете пленник мира, а не его хозяин, почему и приходится признать при конечном рассмотрении событий, что человеческие сознание и воля никогда не отвечают задаче уверенно превозмочь мрачную силу смерти, этого неотступного врага человека» [29].

Именно по этой причине сатира нуждается в романе для контраста; и мы сейчас убедимся, что собственный роман Уайта играет гораздо более важную роль благодаря своему сатирическому сюжету, чем кажется на первый взгляд.

(i) Когда Уайт описывает «главные тропы», он выстраивает их иерархически: от наивной простоты метафорической репрезентации через интерпретативные, но при этом еще наивные стратегии метонимической редукции и синекдохической интеграции, к изощренности иронического фальшь-представления (mis-representation), которая есть тот язык, который ставит сам язык под вопрос [30]. Следовательно, в картине, очевидно созданной под влиянием Вико [31], «историческое воображение» должно прогрессировать (или, по словам Уайта, «развертываться») в иронию [32]. Тогда тропы, в отличие от всех остальных элементов теоретического аппарата «Метаистории», оказываются наделены принципом движения [33], а это предполагает наличие романтического уровня в сюжете Уайта. Хотя «реалистическая» историография и спекулятивная философия истории в XIX веке следовали различными путями — к этому моменту я еще вернусь — они прибыли в единую целевую точку (фЭлпт)[34]: иронический историографический стиль, который стал общепринятым во второй половине XIX века (отчасти благодаря Токвиллю, но в основном благодаря Буркхардту), неожиданно нашел философский отклик в исследованиях Кроче после 1893 года [35]. Такой рассказ во всех частностях зависим от романтического модуса сюжетики, хотя сам Уайт этого не замечает. Героем такого рассказа оказывается, конечно, «историческое воображение» XIX века: этот герой ведет борьбу с соблазнами метафорического, метонимического и синекдохического понимания языка или стилей мышления. Более широкое условие, которое и выдает все эти опасности, это «проблемная природа самого языка» [36]. А финальное искупление героя состояло в признании самого этого условия: признание, которое достигается, если мы проникновенно воспринимаем иронический взгляд.

(ii) Но такой роман отрицается через встроенность его в более широкую нарративную рамку, изготовленную в форме сатиры. Потому что на самом деле, объясняет Уайт, иронический подход, достигнутый в конце XIX века, на самом деле был просто возвращением к более раннему состоянию: за век до трудов Буркхардта и Кроче, историки Просвещения и такие философы как Гиббон, Юм и Кант уже «пришли к рассмотрению истории по существу в иронических терминах» [37]. Так, историография Буркхардта описывается как «еще одно впадение в то ироническое состояние, от которого “реализм” вроде бы уже освободил историческое сознание эпохи» [38]. А философия истории Кроче, как выясняется, представляет другую форму того же самого впадения в иронию [39]. Уайт приходит к тому заключению, что ироническая точка зрения, достигнутая в конце XIX века, «отличается от просвещенческого аналога только той изощренностью, с которой она была внедрена и распространилась в философии и истории, и тем размахом знаний, которым сопровождалась ее разработка в историографии того времени» [40]. Тогда «роман» тропологического прогресса XIX века оказывается лишь трюком судьбы, эпизодом в стоящем за этим «замкнутом циклическом развитии» [41], как показывает замечание Уайта о Буркхардте; а ожидаемый триумф иронии в духе Вико оказывается вовсе не триумфом, но падением [42]. Вся эта обширная структура сюжета, направляемая темой возвращения как восстановления порядка, оказывается встроена в форму сатиры, как ее описывает Уайт.

Отсюда становится яснее это обескураживающее замечание в «Метаистории», о коем я говорил в начале, что книга создана «в ироническом модусе», ведь сам Уайт утверждает, что сатира соответствует тропу иронии [43].

(И конечно, весьма ожидаемо, что господствующий в «Метаистории» сатирический модус сюжетики оказывается более-менее откровенно признан, тогда как поставленный в зависимость от него роман представлен без всяких «метаисторических» комментариев.) Однако тем и исчерпывается рефлексивное содержание тропологии: никакого дальнейшего применения теории тропов к самой «Метаистории» уже невозможно. Итак, рефлексивная сила тропологии осуществляется только за счет сатирической структуры сюжета; сама по себе «теория тропов» не имеет рефлексивного применения [44].

В целом двухуровневое изложение сюжета, которое должно было стать кульминацией Введения в «Метаистории», оказывается двойной загадкой, как в начале рассказа, так и в конце. (а) Если говорить о предполагаемом превосходстве иронии, то внимательный читатель спросит, как ироническое отношение, достигнутое философами и историками позднего Просвещения, вдруг оказалось на первом месте. В Предисловии эта головоломка никак не решается [45], но какое-то решение предложено в главе 1 [46], в основном благодаря обращению к фигуре Иоганна Готтфрида Гердера. Как объясняет сам Уайт, философствование об истории Гердера и его товарищей по «предромантизму» представляет собой побег от иронии к метафоре и синекдохе — побег, который открыл ворота равно «реалистической» философии и «спекулятивной» философии истории [47]. Итак, оказывается, Гердер со товарищи запускают целый процесс мнимого развития, который и завершится веком позже ироническим возвращением к самой иронии [48]. (б) Дополнительная трудность возникает с границами «рассказа»: для XIX века ирония описывается одновременно как триумф (на уровне романтизма) и как упадок (на уровне сатиры). Как и прежняя загадка, это противоречие остается неразрешенным; позднее я вернусь и к этой трудности, и к другим недостаткам тропологии «Метаистории».

IV. Неустойчивая цель сюжета

Центральная сюжетная особенность «Метаистории» — оба ее уровня, романный и сатирический, выставлены, хотя полностью имплицитно, друг против друга и против другого вида романа — сказания, обыкновенно создаваемого историками XX века об их собственном коллективном прошлом. Современные профессиональные стандарты историка требуют рассказать изначальную историю в сюжетике романа: эта единственная общепринятая структура сюжетосложения царит в повествованиях Г.-П. Гуха, Р.-Дж. Коллингвуда, М. Блока, Г. Баттерфильда, Дж. Китсона Кларка, Дж.-Р. Эльтона, Дж.-Г. Пламба и А. Марвика — разыгранная по ролям история, вобравшая в себя огромный спектр политических позиций, в диапазоне с 1913 года до начала 1970-х годов [49], хотя можно ее довести и до 1980-х и даже до 1990-х годов [50]. И хотя акценты меняются от одного историка к другому, в частности Коллингвуд дает этой чреде рассказов новый поворот, относительно существенных моментов рассказа существует полное согласие [51].

Героем этого официального романа о профессионалах, конечно же, становится сама историческая дисциплина — по умолчанию понятая, несмотря на вопиющую анахронистичность такого понимания, как существующая еще до ее институционального воплощения. Опасности на пути романного героя возвращаются опасностями на пути исторического знания: анахронистические презумпции, недостаточный учет документальных источников, равно как и противоположная крайность, а именно наивное доверие таким источникам, превращающее спорные документы в «непогрешимые свидетельства» [52]. Преодоление этих препятствий поэтому подразумевает не только то, что история отторгается от философских спекуляций, погружаясь в архивную работу, но прежде всего специально то, что история развивает особые умения, что требуются для хорошей работы в архивах: речь о критическом методе. «Критика источников» (Quellenkritik) как технология и подход, — оттачиваясь постепенно, в тяжелейшей борьбе целым рядом индивидов, от Мабийона в XVII веке, через французских «эрудитов» наряду со Шлецером и другими представителями Геттигенской школы в XVIII веке, до Нибура и Ранке в XIX веке, — оказывается верным мечом в деснице героя: вооружившись этим мечом, герой может уже торжествовать в борьбе за историческое знание. Неслучайно такая победа совпадает с собственной институционализацией профессии: именно став критической, история сделалась в XIX веке университетским предметом — это развитие сначала воплотила в себе личность Ранке, воздвигающего основания своей практической и технической работы на строгом и систематическом применении критического метода. Счастливым концом повести поэтому теперь можно считать счастливую судьбу тех, кто эту повесть нам и рассказывает, а именно профессиональных историков эпохи современности. Даже Коллингвуд, который в 1938–1939 годах решается поставить под сомнение ценность «критики источников», тем не менее, остается верен этому основополагающему «рассказу», хотя и пытается его перестраивать изнутри: он продолжал оценивать «засвидетельствованные взаимодействия» (transactions-with-evidence) как фундаментальные и понимал «историю истории» сюжетно, в романтическом модусе [53]. Сюжет и замысел «Метаистории» отдаляется от стандартного сказания не только в том, что роман распадается до состояния сатиры, но и в том, что на обоих уровнях сюжетики развертывается совершенно необычная последовательность элементов рассказа. На место «исторической профессии» в качестве главного героя Уайт подставляет на ту же роль «историческое воображение». Но подобный персонаж уничтожает самую идентичность «истории в собственном смысле», смешивая ее со «спекулятивной философией истории». Согласно официальной истории самой истории, основополагающим инструментом исторического знания была «критика источников», относившаяся к интерпретации документов; но в контр-истории Уайта сам этот инструмент составлен из риторических тропов, которые интерпретируют вовсе не документы («историческую фиксацию»), но события («историческое поле»). Миф о профессии сделал критические и документоведческие труды Шлецера и его племени необходимым преддверием историографии XIX века; «Метаистория», напротив, требует оказывать сходное доверие философским опытам Гердера. Если история-рассказ в общепринятом смысле вовсе не замечала Гердера или считала его маргинальным, то Уайт излагает рассказ об историографии XIX века, даже не упоминая Шлецера и Геттингенскую школу [54]. Посему, хотя в этих рассказах действуют одни и те же персонажи, они выступают в различных ролях: так, современник Шлецера Эдвард Гиббон в одном сказании оказывается верным последователем историко-критических трудов эрудитов [55], тогда как в другом — писателем, «успешно уничтожившим различие между историей и вымыслом» [56]. И если повествование историков требовало воспевать Ранке, образцового представителя «критики источников», как главного историка эпохи, Уайт с самого начала, анонсируя свой сюжет, объявляет Ранке просто одним из историков XIX века среди других, значительно уступающим Буркхардту: он способен на комедию, а не на сатиру, на синекдоху, а не на иронию [57]. Одним словом, сюжетосложение Уайта несовместимо с официальным романом об истории: Уайт расходится с ним и по структуре, и по содержанию [58].

Такое расхождение с историей историков гораздо глубже, чем то, что Уайт называет «родственными разногласиями» среди историков «о том, что считать специфически историческим объяснением данной совокупности явлений» [59]. Ведь эти две соперничающие истории исторического знания несогласны и в том, какая именно «совокупность явлений» и должна объясняться историками. Можно сказать, что, хотя два рассказа имеют общий предмет — «историю исторического знания», воплощенного в письменных «исторических трудах», на самом деле они конструируют свой предмет в различных терминах. Стандартный профессиональный взгляд на задачи историка выдвигает на передний план связь исторического труда с реальностью, для чего труд должен быть основан на документированных источниках. Для такого воззрения существенно, что взаимодействие историка с этими источниками позволяет нам обрести знание о прошлом, а практика «критики источников» оправдывает наши притязания на знание прошлого. Важно здесь то, что изображение дисциплиной (историографией) своего собственного прошлого по сюжету связывается с подъемом «критики источников», и уже неважно, какова литературная форма исторического сочинения.

В противоположном духе, уайтовская «теория исторической работы» делает упор как раз на литературной форме и оставляет в стороне «критику источников». Это совсем иной взгляд: исторический труд оказывается сконструирован различными «модусами объяснения», которые, как оказывается впоследствии, направляемы пред-образующим действием тропов. Соответственно, Уайт заявляет, что его рассказ будет сюжетным на отливах и приливах тропов, потому «критика источников» и не может найти никакого места на обоих уровнях сюжета и оказывается задвинута в угол [60]. Зато и тот и другой рассказ прекрасно вписывается в ту теоретическую концепцию, из которой он исходит.

Контраст между сюжетом «Метаистории» и сюжетом стандартных историй исторической науки заставил недавно Ричарда Т. Ванна и Германа Поля предположить, что книга Уайта — «ни на что не похожая история историографии» и что в ней предлагается «вывернутая наизнанку история дисциплины» [61]. Но, говоря «история дисциплины» (выражение Стефана Коллини [62]), Поль намекает на то, что в категориях Уайта это должно называться «роман о профессии». История исторической науки, предложенная в «Метаистории», действительно беспрецедентна (Ванн) именно потому, что в ней литературными средствами «выворачивается» (Поль) стандартный «роман о профессии»: как мы уже видели, Уайт отодвигает на задний план (вплоть до исчезновения) эпистемологический мотив романа и выставляет на авансцену то, чего раньше в этом романе не было, а именно литературную форму исторического сочинения.

По большей части основной текст «Метаистории» является одновременно сюжетной структурой и репертуаром элементов рассказа, которые представлены читателю во Введении и многократно повторены перед ним в первой главе. Уместно будет проиллюстрировать это двумя описаниями исторического метода из книги: первое — это особый случай Ранке, а второе — вообще историография XIX века как целое. (а) Когда Уайт бегло пишет об «эпистемологических основаниях исторического метода Ранке», он изображает Ранке не как упорнейшего критика, проверяющего достоверность каждого свидетельства, но как ум, способный различать между «важным и неважным историческим свидетельством среди всех данных», — иначе говоря, как человека, предпочитающего критерию истины критерий релевантности. В этом свете «исторический метод Ранке» вдруг оказывается отрезан от своей собственной укорененности в «критике источников». Конечно, как заметил Арнальдо Момильяно в статье 1981 года, приходится намеренно умалчивать, что критический аппарат был существенной частью риторики Ранке; но, искажая (refiguring) таким образом метод Ранке, Уайт остается всецело верен изложенным им выше предпосылкам [63]. Приписанный Ранке частный критерий оказывается совместим с понятийной схемой, обозначенной во Введении, ведь этот критерий можно дать в терминах тропологии! Характерным образом Уайт указывает, что Ранке «пред-образовал историческое поле в модусе метафоры… и затем предписал понимать его в духе синекдохи» [64]. И хотя тропологические предпочтения Ранке потом оказываются более разнообразными, чем это предполагалось изначально [65], такая подгонка метафоры — самого «наивного» тропа — к синекдохе подчеркивает, сколь второстепенна в уайтовском сюжете роль, отводимая Ранке. На практике выходит, что достижения Ранке, обозначенные в «Метаистории», суть лишь отзвуки достижений Гердера. Основной вклад Ранке в развитие самой исторической дисциплины, по предположению Уайта, — это его «органицистское учение» об историческом объяснении [66], но в главе 1 «Метаистории» говорится, что это учение уже есть в «Идеях» Гердера — книге, изданной еще до рождения Ранке. Более того (хотя открыто об этом не говорится), и Ранке, и Гердер одинаково характеризуются как историки, предпочитающие синекдоху как способ понимания, комизм в сюжетике и метафорическое пред-образование [67]. Результатом всех этих ходов становится преуменьшение важности Ранке и исчезновение из виду того, что традиционно считается важнейшим его достижением — разработка критического метода.

(б) В связи с этим, обозревая вообще всю «реалистическую» историографию XIX века, Уайт изображает ее как вобравшую в себя три «элемента» — «научный», «философский» и «художественный» — и описывает все эти элементы как «по природе присущие здравому смыслу и принятые в силу конвенции». Далее он поясняет:

«Не будет преувеличением сказать, что, пока история, находящаяся в магистральном русле мысли XIX века, совмещала в себе научный, философский и художественный элементы, она не могла выйти за пределы старого, доньютоновского, догегелевского и, лучше всего сказать, аристотелевского понимания подобных составляющих. Ее “наука” была “эмпирической” и “индуктивной”; ее философия была “реалистической”; ее искусство было “миметическим”, умеющим только имитировать, а не выражать и не проектировать» [68].

«Научный элемент» истории XIX века оказывается исключительно «эмпирическим» и «индуктивным» [69]. В резком контрасте с традиционным рассказом об истории исторической науки, в котором историография XIX века изображалась как воплотившая новые героические успехи критики источников, «Метаистория» описывает эту историографию как неспособную выйти за пределы выводных, умозрительных (inferential) процедур Аристотеля [70]; а описание «научного элемента» истории как «проявления здравого смысла» тоже противоречит стандартному историческому рассказу, не без трудов приходящему к указанию на героический характер критического метода, бросившего вызов «здравому смыслу» [71]. Поэтому, хотя Уайт ни здесь, ни где-либо еще в своей книге не атакует господствующий «роман об истории» открыто, он изобретает собственное сказание о косной инертности исторической науки, который откровенно противоречит и самой структуре романа как жанра (роман всегда посвящен прогрессу), и предпосылкам «романа об истории» (прогресс исторической науки невозможен без критического истолкования документов). Такая картина вечного методологического застоя при этом вполне совместима с сюжетной структурой сатиры, столь ярко описанной во Введении в «Метаистории».

V. Подрыв сюжета

«Метаистория» вводит также два особых побочных сюжета, один из которых малозначителен, но другой по-настоящему потрясает основы. Это, соответственно, возникновение общественных наук и профессионализация исторической дисциплины.

Замечательно, что «Метаистория» многократно описывает возникновение общественных наук как тоже «роман о профессии», с той же структурой, с той же профессиональной мифологией для внутреннего употребления, что и в случае историков, против чего и направлен пафос «Метаистории». Вскоре мы увидим, что такая картина истории общественных наук малоубедительна, но она навязывается читателю, потому что она удачно вписывается в полемический замысел книги. Например, при обсуждении пессимистического и эстетицистского взгляда Кроче на то, на какие достижения историки вправе рассчитывать, Уайт пишет, что «трудно не мыслить о “революции” Кроче в исторической чувствительности как о регрессии, потому что в результате историографии был поставлен заслон от возможного участия в создании общей теории общества — та же траектория, что и у социологии того времени» [72]. Этот ход должен незаметно для читателя подпереть полемику Уайта с историографическим реализмом: ведь оказывается, что существовал альтернативный, при этом вполне научный подход, а история как дисциплина — этот коллективный ум! — совершенно безрассудно отвернулась от него и ничего не желает о нем слышать [73]. Сейчас, как ни в чем не бывало, Уайт то тут, то там объявляет истинное для истории столь же истинным и для общественных наук [74]; но «Метаистория» оставляет на практике статус общественных наук непроясненным.

Причина такой неопределенности — в том, что тропология не распространяется Уайтом на таких мыслителей, как Вебер и Дюркгейм; но если мы их исключаем, то равновесие тут же смещается в сторону непроясненности критериев оценки общественных наук. Такое смещение обнаруживается и в последующих теоретических статьях Уайта, в которых он иногда совершенно некритически относится к собственно общественным дисциплинам, наперекор своему же критическому взгляду на историческую науку [75]. Кратко обозначить значение этого маргинального и едва прописанного побочного сюжета мы смогли бы, сказав, что Уайт на удивление наивен: воспроизводя форму романа, он просто подпирает в чем-то представленную в «Метаистории» критику «реалистических» притязаний исторической науки XIXвека.

Напротив, другой побочный сюжет во всех отношениях радикально противоречит основному сюжету. С парадоксальностью, доходящей до полярности, эти два сюжета постоянно сталкиваемы в «Метаистории», хотя всегда в переплетении доводов. Речь идет о главных элементах стандартного «романа о профессии»: формирование академической дисциплины [76]; связь между институциональным развитием и «критикой исторических документов» [77]; описание такой «критики источников» как метода, характерного для Ранке [78]; а в связи с этим — и особое положение Ранке как создателя «парадигмы академической историографии» [79] — по факту всего того, что «в последние три десятилетия XIX века… исторический метод был методом Ранке» [80]. Конечно, Уайт последовательно подчеркивает особое положение Ранке, заявляя, хотя и мимоходом, что «официальные принципы профессионализма в историческом мышлении» были «представлены Ранке и его последователями», тогда как труды Мишле, Токвиля и Буркхардта несли в себе «допустимые формы отклонения от нормативных принципов» [81]. Еще в большее недоумение вводит данное Уайтом пояснение в духе тропологии. Уайт полагает здесь, что принципиальность Ранке, в отличие от некоторых блужданий Мишле, Токвиля и Буркхардта, была достигнута благодаря «скрытой иронии» — вопреки магистральному сюжету «Метаистории», в котором горизонт Ранке ограничивается метафорой и синекдохой [82], а ирония становится заметной только у Токвиля и достигает полного выражения в трудах Буркхардта [83].

Неудивительно, что совершенно не объясняется, где именно нужно искать в трудах Ранке эту «скрытую иронию». А когда эта мучительная загадка вдруг получает решение в начале главы о философии истории Кроче, то результаты оказываются еще более обескураживающими. Уайт теперь уверяет нас, что ирония встроена в задачу самого историка именно потому, что ему приходится заниматься «критикой источников»:

«Я отмечал иронический компонент в трудах всех философов истории, и я заметил, насколько это отличается от иронии, скрыто присутствующей у любого историка, который пытается извлечь истину о прошлом из документов. Ирония историка — это некоторая функция скептицизма, которая и требует от него подвергнуть документы скрупулезному критическому разбору. Историк должен относиться к исторической фиксации иронически в определенный момент своего труда, должен соглашаться с тем, что документы значат нечто другое, чем то, что они говорят, или же говорят нечто другое, чем то, что они значат, — и только тогда он начнет различать между сказанным и подразумеваемым, а иначе нет смысла писать историю…» [84]

Это краткое рассуждение заставляет нас задуматься о постоянном подрыве в «Метаистории» ее собственного формального сюжета. Ведь если «критическая скрупулезность» в отношении «документов» неотъемлема от задачи историка (как утверждает здесь Уайт) и если такой метод связан именно с Ранке и с «академической историографией» (как было уже не раз повторено), то из этого следует, что профессионализация истории достигается как раз там, где до этого заявлял о своих правах типичный роман, — именно там систематически начинают применяться технологии, свойственные самой природе этой дисциплины. Соответственно, оказывается, что историки XIX века вовсе и не были скованны, как раньше говорилось, тем «здравомыслием», теми «эмпирическими» и «индуктивными» методами, что приписывались Аристотелю; напротив, их обращение с документами было «критическим», скептическим, сформированным самым изощренным тропом — иронией [85]. Более того, столь торжественное упоминание иронии разрушает движущие механизмы основного сюжета «Метаистории»: здесь троп иронии описывается как способ работы с «документами», тогда как во всей книге пред-образование тропов считалось направленным непосредственно на «историческое поле». И не в последнюю очередь, Уайт волей-неволей разоблачает и саму фигуру «исторического воображения». Ведь сама эта фигура, несомненно, представляет собой смешение «истории в собственном смысле» и «спекулятивной философии истории», но сейчас он уже резко размежевал одно и другое, показывая, что они подразумевают различные формы иронии.

Разумеется, Уайт торопится уверить читателя, что «ирония историка бывает всего лишь тактическим инструментом», что «когда историк счел, что он извлек истину из документов, он сразу откладывает в сторону свой иронический подход», и поэтому сразу же после работы с документами, садясь «писать историю», он может свободно выбирать любой из четырех главных тропов [86]. Но такой ход просто осложняет и так непростую ситуацию: «критическая скрупулезность» в отношении документов оказывается неким клином между предполагаемым актом пред-образования и написанием исторического труда — уточнение теперь уничтожает изначальную картину соответствия между пред-образованием и содержанием труда. В сходной манере и дальнейшая тяга Уайта к восстановлению прежнего уподобления истории и философии истории способна только окончательно запутать его концепцию. Ему теперь приходится предположить, что философ истории, как и любой историк, тоже работает над «историческими фиксациями» [87], — заявление, несовместимое не только со всем, что сказано о философии истории в предыдущих главах, но и опять же превращающее «историческую фиксацию» в некое средостение между философией истории и «историческим полем».

Одним словом, этот побочный сюжет совершенно уничтожает «историческое воображение», создавая непреодолимый разрыв между двумя его компонентами: «историей в собственном смысле слова» и «спекулятивной философией истории». В свете этого открытия будет уместно исследовать тот самый способ, которым Уайт артикулирует предполагаемое единство этих двух компонентов в конце Введения «Метаистории». Он вводит в игру два контрастных признака, которые я выделяю:

«В таком разрезе вся эволюция философии истории — от Гегеля через Маркса и Ницше до Кроче — представляет собой то же развитие, которое мы видим при рассмотрении эволюции историографии от Мишле через Ранке и Токвиля до Буркхардта. Те же самые основные модальности концептуализации являются и в философии истории, и в историографии, хотя в своих полностью артикулированных формах они являются в различной последовательности. Важный момент здесь, что, будучи взята как некое целое, философия истории приходит к тому же самому состоянию иронии, к которому пришла историография в последней трети XIX столетия…» [88]

Хотя действительно, в соответствии с этим объявлением, любой рассказ об истории приходит к иронии, нельзя то же самое сказать о следствиях из его модальности. Это противоречие Уайт пытается преодолеть, настаивая на строго риторическом подходе: есть «важный момент здесь», и аргумент на том и строится. Но те же соображения можно обратить и против такой аргументации, просто повернув риторику в иную сторону: «Важный момент здесь, что, несмотря на общее завершение в иронии, философия истории и историография следовали в XIX веке различными путями». Но тогда лишается опоры главное утверждение Уайта о том, что «различие… между историей в собственном смысле слова и философией истории… есть не более чем некритично воспринятое клише» [89].

Это, в свою очередь, означает, что «теория тропов» в «Метаистории» не достигла своей цели объединить историю и философию истории, что только прибавляет меру бед для этой теории. Мы убедились, что не только теория не проходит проверки рефлексивностью, но и что ее формальное основание, «языковое пред-образование», неустойчиво, и что тропологическое утверждение торжества иронии в конце XIX века скрывает в себе неизбежное противоречие, потому что оказывается одновременно и торжеством, и поражением истории [90].

Поэтому и выясняется, что, как и везде в теоретическом аппарате книги, понятия, не прошедшие проверки рефлективности, оказываются неустойчивыми и во всех прочих отношениях: и действительно, тропологическая картина «Метаистории» сомнительна на всех уровнях. Начальное движение от компонентов «языкового пред-образования» (лексика, грамматика, синтаксис, семантика) в совершенно особый языковой мир «господствующих тропов» не имеет никакого рационального обоснования [91], и слишком зыбки те опоры, благодаря которым можно наделить эти четыре тропа их «господствующим» статусом [92]: тут не помогут ни предполагаемые когнитивные ассоциации (метафоры с репрезентацией, метонимии с редукцией и т.д.) [93], ни предположение о том, что эти ассоциации одновременно исчерпывают все «возможные модусы», в которых воспринимается история [94]. Остается неясным, на каких основаниях отдельные историки и философы истории наделяются специфическими для каждого направляющими тропами; а в каких случаях (например, как мы видели, в случае Ранке) предполагаемый направляющий троп приходится дополнить еще каким-то тропом [95], наподобие птолемеевского и коперниканского расширения эпициклов [96]. Одним словом, «теория тропов» оказывается ошибочной, равно как и «формальный аргумент», «идеологическая импликация» и «языковое пред-образование».

VI. Заключение

Что же пошло не так? Теперь, когда теоретическая громада «Метаистории» пошла трещинами, можем ли мы говорить, что эта книга будет полезна будущему теоретику исторического знания?

Начаток ответа на первый вопрос уже есть в связи с «языковым пред-образованием»: категории, которыми обрамлено историческое знание, не могут быть в принципе вписаны в языковую решетку, потому что в языковых категориях нет того аспекта времени, который требуется в исторической дисциплине. Временность встроена в историческую дисциплину (как сказал Мишле, «история — это время» [97]), потому что весь проект здесь задается различением прошлого и настоящего. Поэтому любое адекватное теоретическое осмысление исторического знания должно пользоваться категориями, в которых есть временность хотя бы потенциально. Другой заход к тому же самому: сама задача объяснить природу исторического знания не может быть решена только через заимствование теоретических ресурсов откуда-то извне, по той простой причине, что ни одна другая научная дисциплина не сталкивается с той проблемой, что нужно познавать предмет, заведомо недоступный восприятию, ведь прошлое по определению уже прошло [98]. Речь не о том, что внешние ресурсы не могут сыграть свою роль в теоретическом осмыслении исторического знания, а о том, что их роль исключительно вспомогательная: самого вопроса они не решат! Это вполне объясняет провал Уайта: все компоненты его теоретической рамочной системы взяты из других дисциплин: литературоведения (сюжетика), философии (формальный аргумент), социологии (идеология), лингвистики (компоненты пред-образования), риторики (тропы), — тогда как собственный ключевой практический и концептуальный ресурс истории, а именно критика источников, не находит себе места в этой рамке. Единственное частичное исключение, только подтверждающее правило, это понятие сюжетики. Ведь хотя этот термин, как и другие, заимствован извне, но он уникален внутри теоретического аппарата Уайта тем, что воплощает временной аспект, потому что любые рассказы развертываются в гуще времени. Неслучайно сюжетика — единственный элемент понятийного ряда «Метаистории», который проходит проверку рефлексивностью и который не оказывается неустойчивым внутри себя. (Вспомним: «формальный аргумент» неадекватен, потому что только одна из четырех категорий подходит для исторической науки, «идеологическая импликация» представлена как «модус объяснения», но она ничего никому не объясняет, а «языковое пред-образование» лишено собственного содержания, тогда как «тропология» растекается в неопределенности безосновательных притязаний.)

Но и сюжетика на практике оказывается провальной, причем в двух отношениях. Прежде всего, двухуровневый сюжет книги таит в себе неизбежное противоречие: кульминация в иронии (в историографии Буркхардта и философии Кроче) представляется одновременно торжеством и падением, в зависимости от того, на романтическом мы или сатирическом уровне, поэтому, что бы ни говорил общий сюжет, неувязка остается. Затем, основной сюжет оказывается подорван внедрением того повествования, против которого выставлены оба уровня: речь о стандартном романе о прогрессе историографии — воплощенном в профессионализации истории и связанном с этим развитии «критики источников», классиком которой был Ранке.

Тем не менее, возможно сохранить сюжетику непрямым, ироническим путем; более того, это неожиданно подтверждает основной тезис «Метаистории» об историческом знании. Поэтому, удивительным образом, мой ответ на второй поставленный выше вопрос будет положительным: несмотря на всю провальность теоретической системы, «Метаистория» основана на догадках — глубоких, метких и продуктивных.

Нужно быть особенно благодарным «Метаистории», причем трижды, за возможность увидеть стандартный роман о профессии как таковой. Прежде всего, именно «Метаистория» обратила наш взгляд от исторических событий к форме исторического письма, включая сюжетику. Затем книга поставила вопрос о «дисциплинарной истории» самой историографии, просто заявив, что были и альтернативы. И, наконец, через привлечение категорий Нортропа Фрая «Метаистория» сделала доступным читателю понятие романтической сюжетики, которое очень подходит «дисциплинарной истории». Одним словом, категория сюжетики в «Метаистории» оправдывается не тем, как это понятие употребляется в самой книге, но тем, какой свет оно проливает на тот рассказ, который предлагают историки относительно своей собственной дисциплины с тех пор, как в начале XX века они стали задумываться над этим вопросом. Результат оказывался ироническим в двух несоизмеримых смыслах. С одной стороны, случившееся обернулось некоторой иронией против собственно Уайта, потому что он не обратил жало иронии на себя, да и свои цели оставил непроясненными. С другой стороны, гораздо большая и серьезная ирония состоит в том, для историков — глашатаев традиционных историй — упорное употребление романтической сюжетики при рассказе размывало их же предположение относительно различений исторического исследования и исторического письма, подрывало презумпцию о том, что письмо — это всего лишь транспарентное средство, с помощью которого передаетсяисторическое знание, в отличие от активной формы «исследований», конструирующих, сооружающих это знание. Парадоксально и бездумно отринув эту предпосылку, «дисциплинарная история» историков на деле предложила неопровержимый довод в пользу центрального тезиса «Метаистории» и всей последующей исследовательской эпопеи Уайта: мол, как точно указывает заглавие его позднейшего сборника статей, форма исторического письма — то же, что содержание [99].

Что ж, такой инсайт — великая сила «Метаистории», барочное здание теории, окаймляющей и укрывающей сопутствующую книге немощь. Но, хотя теоретический аппарат книги лучше отбрасывать, ее догадки, инсайты не мешало бы лелеять. Есть даже соблазн думать, что эти догадки, будучи вызволены из плена уайтовского теоретического аппарата, получат настолько мощное и плодотворное развитие, о котором мы до сих пор не ведали.

Примечания

1. За советы, помощь и поддержку при написании статьи я бы хотел поблагодарить Майка Бини, Майка Финна, Мориса Ягодовица, Кита Дженкиса, Марка Джиннера, Сару Кэттау, Джеральда Ланга, Грега Радика, Роджера Уайта, Джулиана Уильсона и всех, кто участвовал в обсуждении черновых версий статьи, представленных в докладах в Университете Лидса и Университете Йорка. Я также особенно благодарен внутренним рецензентам журнала «История и теория» за проницательные замечания.

2. White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973. P. xii.

3. Paul H. Hayden White and the Crisis of Historicism // Re-figuring Hayden White / Ed. F. Ankersmit, E. Domanska, and H. Kellner. Stanford: StanfordUniversityPress, 2009. P. 72, n. 33. Мало кто из исследователей обратил внимание на это примечание; а кто остановился на этом, увидели здесь не рефлексивную импликацию, но просто признание Уайта в том, что в «Метаистории» он «иронизирует сознательно», иначе говоря, что он ставит целью как раз «избавиться от иронии» (см. ниже сн. 44). См., напр.: Chartier R. On the Edge of the Cliff: History, Language and Practices / Transl. L.G. Cochrane. Baltimore: JohnsHopkinsUniversityPress, 1997. P. 30–31.

4. Фредерик Джеймисон видит в основном тексте «Метаистории» «приложение методологического тезиса» Уайта, тогда как Фрэнк Анкерсмит, напротив, считает, что во введении и заключении «кодифицируется» прочтение, предложенное в основном тексте книги; но ни тот, ни другой не приводят в пользу собственных утверждений никаких доказательств (а Джеймисон даже заявляет, что «доступ к методологическому тезису Уайта затруднен наличием существенного приложения этого тезиса к его текстам», — утверждение, которое справедливо оспаривал Ричард Ванн). Пауль доказывает, что языковые предпочтения во Введении и Заключении выдают, что они написаны позднее, чем основная часть книги; но как мы увидим, (предполагаемое) языковое обоснование пред-образования гораздо лучше выражено в основном тексте «Метаистории», чем во Введении или Заключении. См.: Jameson F. Figural Realism or the Poetics of Historiography (рецензия на «Метаисторию») // Diacritics. 1976. No. 6. P. 4; Ankersmit F. Sublime Historical Experience. Stanford: Stanford University Press, 2005. P. 107; Vann R. Hayden White, Historian // Ankersmit et al. (eds.). Re-figuring Hayden White. P. 319; Paul H. Hayden White: The Historical Imagination. Cambridge, UK: Polity, 2011. P. 58–59; Wilson A. Hayden White’s ‘Theory of the Historical Work’: A Re-Examination // Journal of the Philosophy of History. 2013. No. 7. P. 47–48; below, atn. 16.

5. White.Metahistory.P. 29.

6. Само «пред-образование» введено через то, что сам Уайт называет «проблемой историографических стилей», каковая возникает из отношения между тремя «способами объяснения», хотя их взаимное «сродство» скорее «избирательное», чем устойчивое. См.: Ibid. P. 29–31.

7. В другом месте Уайт утверждает, что уже начиная с XVII века физика осуществлялась «всегда внутри модуса метонимии» (Ibid. P. 33). Это дает повод думать, что все знание устроено тропологически и поэтому ограничивается только теми возможностями интерпретации, которые дают тропы (контраргументацию относительно науки см.: Konstan D. The Function of Narrative in Hayden White’s Metahistory // Clio. No. 11 [1981]. P. 74).

8. White. Metahistory. P. 30.

9. См.: Wilson. Hayden White’s Theory. P. 48–49.

10. Все данные берутся из разных частей книги. О сюжетике: White. Metahistory. P. 67–68 («Историография Просвещения»), p. 122 (Гегель), и гл. 3–6, passim; о формальном аргументе: 30, 36, 38, 426–427; об идеологической импликации: 38, 121–122, 426–427.

11. Pepper S.C. World Hypotheses: A Study in Evidence. Berkeley: University of California Press, 1957.

12. White. Metahistory. P. 20.

13. Kellner H. A Bedrock of Order: Hayden White’s Linguistic Humanism // History and Theory. No. 19. 1980. Passim, особ. 4, 11,

13, 27, 20–21, 23, 27; Chartier. On the Edge of the Cliff. P. 29–32, и с историей вопроса: Paul. Hayden White. P. 11 и далее.

14. White. Metahistory. P. 24–25.

15. Wilson. Hayden White’s Theory. P. 42–44, 55.

16. White. Metahistory. P. 274–275; cf. Wilson. Hayden White’s Theory. P. 47–48, n. 49.

17. Например, сюжетика и формальный аргумент никак друг с другом не связаны, тогда как синтаксис зависит от грамматики.

18. Так, единственное употребление слова «лексика» (легко догадаться, при обсуждении историографии Просвещения) соответствует не «хронике», но «действующим лицам в рассказе»; при разговоре о Ранке эти действующие лица (включающие церкви, государства и народы), напротив, толкуются как часть «“грамматики” исторического анализа»; в разговоре о Марксе «“синтаксис”исторического процесса» включает не только сюжетику, но и формальный аргумент; и т.д. См.: White. Metahistory. P. 65–66 (историография Просвещения), 169–173 (Ранке), 208–211 (Токвиль), 247–251 (Буркхардт), 297–317 (Маркс).

19. Ibid. P. 8–10.

20. Ометафоресм.: White R. The Structure of Metaphor: The Way the Language of Metaphor Works. Oxford: Blackwell, 1996. Эта книга, говоря метафорически, отодвигает в тень все предшествующие обсуждения данного вопроса.

21. О метонимии см.: Bredin H. Metonymy // Poetics Today. 1984. No. 5. P. 45–58 и Reid D. Euro-scepticism: Thoughts on Metonymy // University of Toronto Quarterly. No. 73. 2004. P. 916-933 (Рид ссылается на Уайта на с. 925, n. 10); о том, насколько этот троп применим к историографии, см.: RuniaE.Presence // HistoryandTheory. 2006. Vol. 45. No. 1. P. 1–29 (мнение Уайта обсуждается на с. 28–29).

22. Удачные замечания см.: Vann.HaydenWhite, Historian. P. 321.

23. Обсуждение многозначности слова «ирония» в «Метаистории» см.: JohnS. Nelson, рец. на: Metahistory, HistoryandTheory. 1975. Vol. 14. No. 1. P. 82–83, 84–86 (ср. ниже прим. 42); Paul H. An Ironic Battle against Irony: Epistemological and Ideological Irony in Hayden White’s Philosophy of History, 1955–73 // Tropes for the Past: Hayden White and the History/Literature Debate / Ed. K. Korhonen. Amsterdam: Rodopi, 2006. P. 35–44.

24. White.Metahistory.P. 36.

25. Ibid.P. 37.

26. Сюжет самой «Метаистории» обсуждается довольно редко, примером служит только Nelson, рец. на Metahistory, 84, 86, и Vann, “HaydenWhite, Historian,” 319–326. Краткие указания по теме (при этом без обращения к уайтовским категориям сюжетики) даны: CarrollD.OnTropology: TheFormsofHistory // Diacritics. 1976. No. 6. P. 61–62; Jameson. Figural Realism. P. 8; Kellner. A Bedrock of Order. P. 18; Mandelbaum M. The Presuppositions of Metahistory // History and Theory. Vol. 19. No. 1. 1980. P. 49; Pomper P. Typologies and Cycles in Intellectual History // History and Theory, Beiheft 19. 1980. P. 31–32; Konstan. The Function of Narrative. P. 76; Kansteiner W. Hayden White’s Critique of the Writing of History // History and Theory. Vol. 32. No. 3. 1993. P. 277.

27. White. Metahistory. P. 8–9.

28. Ibid.P. 230 (с замечательной ссылкой на Буркхардта).

29. Ibid. P. 9; ср.: Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton University Press, 1957. P. 223. Уайт (на что был вправе) глубоко усвоил категории Фрая. Хотя Фрай ставил в один ряд сатиру и иронию, он различал между ними как между различными вариантами «зимнего мифа»; поэтому в терминах Фрая ирония — это скорее подвид некоторого мифа, а не троп. В передаче Уайта «ирония и сатира» Фрая превращаются в единый термин «сатира», тогда как слово «ирония» закрепляется исключительно для обозначения тропа.

30. White. Metahistory. P. 34, 36–38.

31. Ibid. P. 32; cf. White H.V. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978. P. 80, 72, n. 42.

32. White. Metahistory. P. 28; cf. 359–360, о Ницше. Неслучайно «в теории преемственности стилей Уайта отсутствует динамический принцип», равно как и то, что Уайт вводит этот принцип (в форме тропа иронии) «исподтишка» (Pomper. Typologies and Cycles. P. 32, 34).

33. Если учитывать также близость тропов и «модусов объяснения» — сюжетика, аргумент, идеология, — перед нами маячит загадка, к решению которой не смог подступиться ни Уайт, ни один из его критиков: должен ли прогресс также проявляться, например, на уровне сюжетики? Весьма трудно говорить о каком-то прогрессе в случае идеологии, хотя в каком-то смысле его можно представить в случае формального аргумента. Пеппер отрицает, что в его «мировой гипотезе» есть такое прогрессивное развитие. Поэтому сюжетика оказывается единственной возможностью для развития, но возможностью какой-то двусмысленной и затруднительной. Кроме того, и сам Фрай настаивал на том, что его четыре «мифа» (μύθοι) являются только «эпизодами всеобщего мифа-квеста» (Anatomy of Criticism, 215), — но далее он эту идею не развивал. Если бы он это сделал, итоговая структура уже смотрелась бы удовлетворительно (см. ниже, прим. 41), чего нельзя было бы сказать о содержании: ведь последовательность «мифов» Фрая (комедия, роман, трагедия, ирония-сатира) не совпадает с последовательностью соответствующих тропов в схеме Уайта (ср. Табл. 1).

34. Согласно оригинальной формулировке (White. Metahistory. P. 40), «история в собственном смысле слова» начинается с метафоры (Мишле) и преуспевает через синекдоху (Ранке) и метонимию (Токвиль), чтобы завершиться иронией (Буркхардт), но эта картина по ходу дела меняется, и оказывается, что Токвиль тоже развивал характерную для него форму иронии, причем сформированную метонимически (201–203). А философия истории начиналась с синекдохи (Гегель), прошла через метонимию (Маркс) и метафору (Ницше), дойдя в конце до той же иронии (Кроче). См. с. 378.

35. Эпоха, предвозвещаемая уже Токвилем (см. предыдущее примечание): ibid., 42, 220 и главы 6, 7, 10. Уайтовская

интерпретация Буркхардта критиковалась в книге: Cook A. History/Writing. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988. P. 243, n.1.

36. White.Metahistory.P. 37.

37. Ibid.P. 38.

38. Ibid.P. 40.

39. Ibid.P. 41–42.

40. Ibid.P. 42; также 40, о Буркхардте. Такое неразличение иронии конца XIX века от иронии конца XVIII века по тропологическим причинам критиковалось: Kellner. A Bedrock of Order. P. 20.

41. White. Metahistory. P. 38. Хотя Уайт ничего об этом не пишет, такая структура совместима с пониманием Фраем его четырех мифов как смоделированных по четырем временам года (Anatomy of Criticism. P. 163–239), потому что времена года, конечно же, цикличны; но совмещение произошло бы, только если Фрай наметил бы аспект развития, чего у него нет (ср. выше, прим. 33).

42. Тенденция «Метаистории» описывать поворот к иронии как падение или осечку хорошо раскрыта Нельсоном в его рецензии на «Метаисторию». Книга Уайта упоминает несколько различных механизмов такого падения (с. 84–85), описывая иронию как способную принять четыре различных формы и действующую на пяти различных уровнях (81, хотя на самом деле этих уровней четыре, потому что «исторические материалы» — это то же самое, что «исторические записи»).

43. White. Metahistory. P. xii.

44. Конечно, Уайт не преминул сразу сказать, что собственная ирония его книги отличается от иронии Буркхардта, Кроче и их наследников в XX веке — а именно, тем, что она «сознательна», что она «представляет собой поворот иронического сознания против самой иронии». Такая формулировка вызывает немалые трудности, не только потому что королларий здесь непредставим (разве может хоть какая-то форма иронии быть бессознательной?), но и потому что тем самым Уайт претендует на то, что «Метаистория» сама не берется в те рамки, которые разработаны «теорией тропов», но тогда невозможен даже тот минимум рефлексии, который заявлен в предыдущей фразе.

45. За исключением скудных предварительных замечаний о предромантизме, включая Гердера (White. Metahistory. P. 38).

46. Сюда относится и само название главы «Историческое воображение между метафорой и иронией» (Ibid. P. 45–80).

47. Ibid.P. 69–79, esp. 73–74; этот ход предвосхищается на с. 38 (ср. выше, прим. 45). В этой же главе также говорится, что путь такого развития во многом проложил Лейбниц. См. также с. 143–149 (Констан, Новалис и Карлейль), 154–155, 161–162 (Гердер против Мишле), 187 (Гердер против Ранке, см. ниже прим. 65).

48. Конту тоже отводится некоторая роль в этом процессе: Ibid. P. 39.

49. Gooch G.P. History and Historians in the Nineteenth Century. L.: Longmans Green, 1913; о чем пишет Уайт (Metahistory. P. 269–270), но без отсылки к содержанию и зависимости от критики источников Quellenkritik; Collingwood.The Idea of History / Ed. T.M. Knox; revised edition, ed. J. van der Dussen, with Lectures 1926–1928 [1946]. Oxford: Clarendon Press, 1993; Collingwood. An Autobiography. Oxford: Oxford University Press, 1939; Bloch M. The Historian’s Craft / Transl. P. Putnam [1949]. Manchester, UK: Manchester University Press, 1954; Butterfield H. Man on His Past. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1959; Clark G.K. The Critical Historian. L.: Heinemann, 1967; Elton G.R. The Practice of History. Sydney: Sydney University Press, 1967; L.: Collins/Fontana, 1969; Plumb J.H. The Death of the Past [1969]. Harmondsworth, UK: Penguin, 1973; Marwick A. The Nature of History [1970]. L.: Palgrave Macmillan, 1989.

50. Tosh J. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History [1984]. L.: Longman, 1992. P. 14–15, 56–57; Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval, Modern [1983]. Chicago: University of Chicago Press, 1994. P. 194, 200, 229; Evans R. In Defence of History. L.: Granta Books, 1997, гл. 1 и далее.

51. Историческоепроисхождениетакогосамопониманияпрофессионала, вспецифическомслучаеамериканскойисториографии, отлично исследовано в книге: Novick P. That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession. Cambridge, UK: CambridgeUniversityPress, 1988. Ch. 1.

52. Ренессансный антиквар Уильям Кэмден, цит. по: Tosh.The Pursuit of History. P. 56.

53. В 1936 году Коллингвуд, выдвигая понятие «исторического воображения», еще вполне придерживался общепринятого взгляда, воздавая должное достижениям «исторической критики» (т.е. Quellenkritik): см., напр.: The Idea of History. P. 146–147, 237. Но в 1938–1939 годах он уже отвергает «историческую критику» и «критическую историю» как всего лишь один из вариантов «истории с помощью ножниц и клея», т.е. как метод, состоящий в наивном переписывании «утверждений», исходящих от «авторитетов». Но, оправдывая свои новоявленные притязания, он сочинил собственный роман о собственной историографии, как пошла на подъем «научная, или бэконианская, история», возникшая в XIX веке и победа которой над «историей с помощью ножниц и клея» ожидается уже очень скоро. См.: Autobiography. Ch. 11; The Idea of History. P. 249–282, особ. 260. ПохронологииметодическиважныхсочиненийКоллингвудасм.: van der Dussen W.J. History as a Science: The Philosophy of R.G. Collingwood. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981; также введение Дюссена (van der Dussen) в издании «Идеи истории» (1993); Wilson A. Collingwood’s Forgotten Historiographic Revolution // Collingwood Studies. 2001. No. 8. P. 6–72.

54. При этом есть ритуальные отсылки к итальянским и французским единомышленникам Шлецера (Муратори и Ля Кюрну де Сент-Пале), а также к эрудитам, включая Мабийона (White. Metahistory. P. 51, 59–60).

55. Marwick. The Nature of History. P. 38; Plumb. Death of the Past. P. 103; Tosh. ThePursuitofHistory.P. 56. Другую оценку (хотя опять же расходящуюся с уайтовской) см.: Elton.The Practice of History. P. 14.

56. White.Metahistory.P. 48 (цитировано), 53–55, 64.

57. Ibid.P. 27–28, 40, 42.

58. Маргинализация в «Метаистории» стандартных элементов исторического рассказа упомянута в работе: Vann. Hayden White, Historian. P. 319–320.

59. White. Metahistory. P. 13.

60. Ср.: Momigliano A. The Rhetoric of History and the History of Rhetoric: On Hayden White’s Tropes // Comparative Criticism. 1981.No. 3. P. 260–261. Такая недооценка значимости «критики источников» обычна и для позднейших статей Уайта: так, в статье 1989 года Уайт заявил, что «не существует никакого особого исторического метода», о чем он говорил сам еще в статье 1982 года. См.: White H. New Historicism: A Comment // The New Historicism / Ed. H.A. Veeser. L.: Routledge, 1989. P. 295; White. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987. P. 230, n. 35.

61. Vann. Hayden White, Historian. P. 323; Paul H. Hayden White: The Historical Imagination. N.Y.: Wiley, 2011. P. 59.

62. Collini S. ‘Discipline History’ and ‘Intellectual History’: Reflections on the Historiography of the Social Sciences in Britain and France // Revue de synthése. 1988. No. 4. Series 3-4. P. 387–299.

63. White. Metahistory. P. 164–167, цитируется с. 166. Ср. похожий шаг на с. 146, где (со ссылкой на историографию вообще) «некоторый критический стандарт» описывается как позволяющий историку «различать между незначительными и значительными событиями в памяти», и с. 148 (со ссылкой на Карлейля). Ср.: Momigliano. The Rhetoric of History and the History of Rhetoric. P. 261.

64. White. Metahistory. P. 167; о синекдохе ср.: 177–178.

65. Представляется, что такое описание Ранке как приверженца одновременно метафоры и синекдохи связано с тем, что Уайт приписывает Ранке некоторый момент формицизма в дополнение к господствующему в его сочинениях органицизму, а метафора соотносится с формицизмом.

66. «Такое органицистское учение и стало основным вкладом Ранке в теорию, благодаря чему история и образовалась во второй четверти XIX века как самостоятельная дисциплина» (White. Metahistory. P. 188). Интересно, что эти слова противоречат одновременно характеристике Ранке как формициста (см. предыдущее и следующее примечания) и заявлению о том, что органицизм никогда не признавался профессиональными историками как научный подход» (19–20).

67. Ibid. P. 69–79 и ch. 4 passim. Единственное, в чем Уайт видит отличие Ранке от Гердера, это в наличие формицистского измерения у «модуса формального аргумента» Ранке.

68. Ibid.P. 268; именно так в гл. 7, которая служит переходной главой между историографией в собственном смысле слова (главы 3–6) и философией истории начиная с Маркса (главы 8–10).

69. Ср. в сходном русле: Ibid. P. 141.

70. Это сравнение тем более неуместно, что методы Аристотеля были направлены на установление общих истин, универсалий, тогда как историография XIX века преследует как важнейшую цель установление частных истин, как это отмечал и сам Уайт (Ibid. P. 19–20). Но зачем тогда вообще здесь (268) упоминать Аристотеля? Ответ мы находим вскоре в последующем обсуждении «Историки» Дройзена, в которой тоже усматривается разделение на «научный, философский и артистический элементы» (p. 270–273, особ. 271). Уайт замечает, что «Историка» Дройзена создана по модели теоретизирования Аристотелем диалектики, ораторского искусства и т.д., но на самом деле здесь Уайту интересен не способ теоретизации одного человека, но способ действия внутри целой дисциплины.

71. См., в частности: Bloch. The Historian’s Craft; Clark K. The Critical Historian; Collingwood. TheIdeaofHistory.P. 231–235.

72. White. Metahistory. P. 385, а также 19–20, 175, 386, 393–394.

73. Предположение, что труды Кроче повлияли на состояние всей исторической дисциплины в начале XX века весьма странно, и его можно объяснить только тем, что в «Метаистории» история и философия истории сливаются в единую фигуру «исторического воображения».

74. White. Metahistory. P. 39, 140, 277, 429.

75. См. особ.: White. The Content of the Form. Ch. 3.

76. Cf. Carroll.OnTropology. P. 62 (который, при этом, не заметил несоответствия между этим и формальным содержанием).

77. White.Metahistory.P. 136.

78. Ibid. P. 172.

79. Ibid.P. 140; ср. также p. 185.

80. Ibid.P. 175; в отличие от методов общественных наук (см. выше).

81. Ibid.P. 277–278; и об этом же в гл. 7 (см. выше, прим. 68).

82. Ibid.P. 167.

83. См. цитаты, приведенные выше, прим. 34, 35. Даже историография Мишле, выходит, имела иронический элемент (Ibid. P. 161), но Ранке такого измерения, оказывается, не удостоен.

84. Ibid.P. 375.