Владимир Кантор

Как мы открывали Западную Европу

От образа к действительности: кинематографические эффекты памяти при первом путешествии в Европу.

2 002

2 002

© Tobi Gaulke

Польское вступление (Warszawa)

Степень нашей дикости, не скажу простодушия (хотя и оно в составе этой дикости присутствовало), я смог оценить, только попав на Запад. Будучи невыездным в течение всей тогдашней жизни, я не сомневался, что в Европу не попаду никогда. Да и утешение какое-то виделось в том, что Советский Союз так огромен, что поездка в любую его часть — это как путешествие в другую страну. Армения, Крым, Абхазия, Дагестан, Поветлужье, но чаще всего Прибалтика (Эстония, Литва и Латвия), которая была кусочком Европы в нашем евразийском пространстве. Особенно часто — Эстония, поскольку там жил один из самых близких моих друзей — Эдуард Тинн.

В 1979 году случилось совершенно неожиданное. Журнал «Вопросы философии» и варшавский журнал «Człowiek i Światopogląd» («Человек и мировоззрение») заключили соглашение об обмене сотрудниками. И вот летом в Варшаву поехали Володя Мудрагей и я. В польском журнале готовилась к выходу моя статья, нам выдали синие служебные паспорта и какую-то весьма небольшую сумму денег (не помню цифру), знакомые сказали, что в Варшаве можно поменять на злотые и советские десятки, а я втайне рассчитывал на гонорар, который мне выдадут вперед.

Разумеется, я читал шпенглеровский «Закат Европы», но странным образом не принимал книгу всерьез, признавая ее гениальность. Все мы знали о впадении европейских стран в тридцатые годы в варварские стихии, о диком антисемитизме во всех европейски ориентированных странах: от Польши и Франции до Германии — с ее ужасами концлагерей. Краем уха слышали и о том, как топили англичане евреев, пытавшихся добраться до Палестины с жестокостью, им свойственной. Читали тамиздат, как они сдали русских казаков сталинским энкведистам, прямо под пулеметы, о том, как казаки бросались в горные пропасти, лишь бы не попасть в лапы советских соотечественников. Но все это было в прошлом, они все это преодолели, и теперь свет мы ждали с Запада. Ждали совершенно искренно.

И вправду, потом я собственными глазами видел в Германии музеи Второй мировой войны (особенно поразил меня музей в Кельне), где немцы обвиняли себя во всех смертных грехах на фоне трупов из концлагерей. А дочка моей немецкой приятельницы как-то сказала: «Владимир, мы самый плохой народ на свете». На мое удивление: «Почему?», — она ответила: «Потому что у нас был Гитлер». Я возразил: «Но было много великих немцев, да и России нечем похвалиться. Она подняла наверх Сталина. Но я предпочитаю русского поэта Пушкина». Мы не спорили, но было ощущение, что девочка точно передает свое мироощущение. Но это лет через пятнадцать после моей поездки в Польшу, потом. Но даже и без этого разговора мы были уверены в способности Запада к самоочищению, к тому, что он несет свет свободы и демократии. Книга Амальрика была уже прочтена, Советский Союз казался продолжением сталинской структуры, структурой, не способной к самопреодолению, способной только к внутреннему изживанию и гибели. Неслучайно в этот период родилось количество политических анекдотов, которое превышало количество всех анекдотов за все годы существования государства в России. Один польский анекдот я прихватил с собой в польскую поездку, не для поляков, конечно, а для своих русских друзей. Подруга моей первой жены Милы — Таня Никольская — вышла замуж за обаятельного польского астрофизика Романа Юшкевича, напоминавшего елочного медвежонка, вполне обрусевшего. Вокруг них в Варшаве образовался русскоязычный круг друзей. Таня просила прихватить с собой селедку, поскольку в Польше на тот момент селедка, которая так хороша под водку, исчезла. А люди это были выпивающие. Поэтому я прихватил с собой две банки сельдей, ну и анекдот. Анекдот такой: приходит поляк в польский провинциальный банк и хочет открыть счет на пять тысяч злотых (цифра, разумеется, условная), но все нервничает, а не может ли банк разориться. Служитель отвечает, что за их банк отвечает губернский банк. Посетитель не отстает и спрашивает, не может ли и губернский разориться. «Может, — отвечает снисходительно банковский клерк, — но за него отвечает главный банк Польской народной республики». Принесший деньги вроде успокоился, протягивает их кассиру, но вдруг отдергивает руку с деньгами: «А если и наш центральный банк разорится?» Служитель передергивает плечами: «За него отвечает Центробанк Советского Союза, а он может лопнуть, только если развалится Советский Союз». Мол, невозможно. Посетитель округляет в страхе глаза: «А если Советский Союз все же развалится?» Клерк посмотрел на него, как на идиота: «И что? Вам жалко на это пяти тысяч злотых?!»

Поехали мы с Володей Мудрагеем, который вел в журнале отдел диалектического материализма, а физически чем-то напоминал мне Ромку Юшкевича. Мы с ним как-то встречали двух поляков, философов в штатском, оказавшихся «товажищем генералом» и «товажищем полковником». За эту заслугу послали в обмен нас, причем без особой проверки. Было две проблемы. Первая — что привезти женам, ибо денег было уж очень мало. Вторая, сколько брать с собой бутылок водки. Выяснилось, что больше двух польская таможня не пропускает. Ехали мы на неделю, стало быть, на двоих — четыре бутылки. Мы сразу договорились, что помимо принимающего журнала мы пойдем в гости к Татьяне и Роману. А туда без водки нельзя. Потом сообразили, что и на прием в дружественный журнал (а нас предупредили, что вечером в день приезда мы приглашены к дружескому столу) без водки не явишься. Приносить одну на двоих? Как-то неловко. Иными словами, из четырех бутылок две сразу вылетали. Ну да ладно! А потом было столкновение культур.

Короче, мы пришли, сели за длинный стол, уставленный едой и бутылками, тосты произносились в основном по-польски. Мудрагей сказал мне твердо, что если до него дойдет очередь, он тост пропустит и выставит меня. Друзьям казалось, что я удачно произносил na polckoy mowę (по-польски) гусарский тост. Кроме этого тоста я знал еще пять-шесть слов, но, не считая «спасибо» (dziękuję) и bardzo proszę (очень пожалуйста), выражения были не самые приличные. И вот тост дошел до нас, Мудрагей указал на меня: «Он скажет». Я встал и произнес гордо: «Za zdrowie pięknych pań porazpershi!» (что означало: «За здоровье прекрасных дам по первому разу»). Мужчины встали и, не чокаясь, выпили свои рюмки, отставив, как и положено, локоть. Успокоившись, я сел, рассчитывая, что второй раз очередь до меня не дойдет. Но поляки пили вдумчиво и много, не меньше, чем друзья в Москве. И очередь снова дошла до меня. На всякий случай у меня был запасной вариант, который я нахально и выкрикнул: «Za zdrowie pięknych pań porazdrugi!», — то есть — «За здоровье прекрасных дам по второму разу!» И вдруг все хозяева-мужчины демонстративно поставили свои рюмки на стол, не отпив ни капли. Я растерянно посмотрел на них и тоже поставил свой стопарик. Женщины молчали, с непонятным мне интересом поглядывая на меня. Сидевший визави невысокий польский философ примерно моего возраста вдруг встал и сказал, как мы говорили в школе: «Владимир, выйдем поговорить на коридор». Это было как бы приглашение к драке по моим старым мальчишеским понятиям. Я оценил наши физические возможности и решил (как и положено дикарю с Востока), что державу не посрамлю. И мы вышли в коридор. Поляк, имени не помню, взял меня за локоть (рука у меня сразу напряглась) и сказал: «Владимир, ты всех у нас оскорбил!». Я уставился на него: «То есть как? Чем? И сразу всех?». Поляк серьезно ответил: «Да, ты предложил выпить за здоровье женщин по второму разу». «Ну и что? По первому разу уже пили», — возразил я. Он ответил просто, но ясно: «В Польше за женщин всегда пьют только по первому разу. Сколько бы раз ты не поднимал тост, — за женщин всегда по первому разу». И добавил, вразумляя: «Женщина всегда по первому разу». Это была польская куртуазность, шляхетский гонор, польская честь. Да уж, такой прямой урок иной культуры.

Время вымывает подробности жизни, но иногда случайная встреча их воссоздает хотя бы контурно. После вечера в редакции журнала «Человек и мировоззрение», на следующий день мы гуляли по Варшаве, нас сопровождала одна из сотрудниц журнала, показала канализационный люк недалеко от своего дома, в который спустились ее отец и брат, чтобы продолжить подземную войну с немцами. Об этом мы видели фильм Анджея Вайды «Канал», но тут и в самом деле был рассказ о реальном. Отец и брат не вернулись. Как-то холодом повеяло. А Варшава была веселой в тот год (или в тот месяц). Когда я сказал о радостных, веселых и довольных лицах варшавян Тане Никольской (хотя и помнят о страшном прошлом), совсем не похожих на безулыбчивые лица москвичей, если улыбка не рождалась выпивкой, Татьяна посмотрела на меня, перехватила сумку с двумя коробками сельдей, и махнула рукой: «Все равно лагерь социалистический, все равно барак, но барак повеселее». Она повела нас к себе в гости. Мне казалось, что я почти забыл эти посиделки в течение целой недели, помнил только, что пили и смеялись много. Но спустя двадцать семь лет (в 2006 г.), я уже был выездной, меня пригласили в Гданьск на конференцию «Поляки — русские: взаимоотношения (Polacy — Rosjanie: wzajemne relacje)». Я сделал доклад «Российские и польские европейцы: близость и различие», получил несколько упреков в российском шовинизме, в чем на протяжении всей своей жизни ни разу не был замечен. Более того, рассказав о трагическом сближении русских и польских интеллектуалов в разные эпохи, я закончил доклад словами: «Русские образованные люди, чувствующие себя европейцами по культуре, в условиях русской несвободы увидели в образованных поляках родные души, людей, томящихся от дикости и варварства окружающей среды, с тех пор это чувство надконфессионального родства, родства по противостоянию толпе независимо от ее национальности и противостоянию политическим играм наших правительств стало, на мой взгляд, тем фактором, который может показать дорогу на мостик, соединяющий наши две культуры» [1]. Но из восемнадцати докладчиков шестнадцать были поляки, а из России было только два человека, один — известный полонист Юрий Борисенок, другой — я, автор статей о российской империи. Так что вечную неприязнь к России можно было на мне выместить. Хотя в варшавском издательстве Dialog на подходе был перевод моего романа «Крокодил» на польский (2007), но роман еще не вышел. И участникам было не очень понятно, что меня связывает с Польшей.

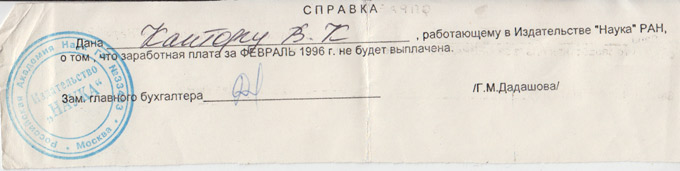

Кстати, роман выглядел замечательно, перевод очень удачный, слова найдены точные, художник просто блистательный, приведу издательские данные: Z jęnzyka rossyjskiego prełožyła Walentina Mikolajczyk-Trzcinska. Graphic design by Bohdan Butenko.

Обложка романа «Крокодил»

Короче, отбрехавшись кое-как, я вышел на улицу покурить. Когда я нервно закуривал вторую сигарету, из дверей вышел один из участников конференции, очень респектабельно одетый, спросил у меня зажигалку (потом я увидел, что у него зажигалки были), видимо, чтобы начать разговор. «Не обращайте внимания, — сказал он. — На кого не нападали, тот не мужчина. — Говорил он чисто, но все же легкий акцент я почувствовал. — Ведь вы Владимир Кантор? Я не ошибся?» Я кивнул. Он продолжил: «Надо и мне представиться, я Стефан Меллер». Я что-то очень неотчетливое помнил, что он был польским послом в России, а моя издательница, когда возникли проблемы с романом, сказала, что надо бы пойти к министру иностранных дел. Это тоже был Стефан Меллер. Но тогда он не понадобился. И познакомился я с ним, слава Богу, не как проситель.

Стефан Меллер. Фото: nato.int

А респектабельный мужчина продолжил, улыбнувшись, поскольку заметил, что я напряженно пытаюсь сообразить, с кем говорю: «Да-да, министр иностранных дел до недавнего времени. Но я к вам подошел, чтобы передать вам привет от Адама Михника. Он вас помнит. Вы ведь в трудное время с ним познакомились. Помнит и считает своим другом». Это было поразительно, я уже давно не вспоминал Адама. И тут стали вдруг проступать забытые черты, жесты и картинки. Проступила картинка Ромкиной квартиры, большая, с дорогой, обитой бархатом мебелью, кажется пяти- или шестикомнатная. Его отец не принадлежал к господствующей партии (это в Польше разрешалось), но все же был каким-то министром. Пили мы в гостиной. Гостей было много, много все вечера. Днем мы гуляли с Татьяной по Варшаве, она помогала нам с покупками для жен, потом относили покупки в гостиницу, а вечером, купив на остатки денег бутылку водки, шли в гости. Почему-то всплывают два эпизода.

Денег совсем не осталось, я в тоске рылся в чемодане в поисках свежего белья и рубашки, и мы с Мудрагеем вяло переругивались, ругая себя, что так неэкономно живем. Он предложил рискнуть поменять советские десятирублевки, но времени на поиск клиентуры не было. И вдруг моя рука ощутила твердое и холодно горлышко бутылки водки. Я вытащил ее, Мудрагей воскликнул: «Ты чего же таил?» «Не таил я, сам не понимаю, откуда взялась». Но приятель оказался сообразительнее меня: «Твоя жена Милка — умная женщина. Поняла, что ты будешь нервничать, когда пойдут таможенники, и ничего тебе не сказала. Поищи еще!». Я пошарил среди вещей и вытащил вторую бутылку. Это было шикарно! Мы спокойно отправились в гости.

Второй эпизод был пожестче. Мы с Татьяной заходим в универмаг, она ищет что-то из шмоток для моей жены, они были примерно одной комплекции. У прилавка она сталкивается с поляком примерно нашего возраста, может, чуть помоложе, приятелем Ромки, как стало понятно. Ромка был моложе Татьяны на четыре года. Они поздоровались. Я немного понимал по-польски, но говорить не мог. Указав на меня, приятель ее мужа спросил, не из России ли я. «Муж моей близкой подруги», — сказала она. «Ненавижу русских, — сказал он. — Ты уж больше в Россию не езди, или не возвращайся». Надо понимать, что такое русская женщина! Танька вспыхнула: «Вернусь и примете меня, как миленькие, потому что приеду на танке. Как говорят у нас в России, если ночью приснились танки, утром жди друзей! Дождетесь!». Поляк растерялся, но грубить пани не посмел: «Ты только опознавательный знак на танке повесь, на каком поедешь, чтобы мы его ненароком не подорвали». Татьяна повернулась ко мне, будто его не было: «Надоел. Давай смотреть шмотки дальше!»

Вечером мы снова отправились с Володей Мудрагеем к Тане и Роману в гости. Теперь два слова об их постоянных гостях. Это была, выражаясь советским языком, вполне диссидентская компания. Кто-то только что вышел из тюрьмы, кого-то каждый день таскали к следователю. Разговоры были самые антисоветские (поскольку власть в Польше этими ребятами воспринималась тоже как советская). Были с ними подруги, именно подруги, не жены, красивые и не очень польки, будущие декабристки, готовые идти за своими мужчинами хоть в русскую Сибирь. Один из них, который мне понравился больше прочих живостью реакций, солидной исторической фундированностью, был почти мой ровесник (на год младше), звали его, как читатель уже догадался, Адам Михник

Адам Михник. Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Адам рассказывал о созданном им (или при его участии) «передвижном университете» как школе свободной мысли, о подпольных издательствах, маленьких журналах, которые он издавал — «Информационный бюллетень», «Критика». Мы, несмотря на все свои протестные настроения, жили как бы вполне конформистски. Правда, друзья, Роман с Таней, рассказывали, что я пишу совершенно не приемлемую официозом прозу, но ведь ни разу не решился я опубликовать хоть какую свою повесть на Западе. И не по слабости духа, просто я тогда был уверен, что русский писатель должен печататься (либо не печататься) в России. Это мое кредо насмешило и насторожило немного польских диссидентов, что я слишком привязан к России. Хотя я и рассказал анекдот о польском сквалыге, которому провинциальный польский банк рекомендовал положить туда пять тысяч злотых, чтобы рухнул Советский Союз, но для них Россия была равна Советскому Союзу. Для всех, кроме Михника, который уже тогда называл себя антисоветским русофилом. Но водка кончается, кончается и время застолий, кончилось и наше пребывание в Польше, и мы вернулись в Москву. Рассказывали о пьянках, имена не называли, поскольку московским друзьям они не были известны. Но в следующем — 1980 году — вдруг в Польше случилась «Солидарность», где Адам Михник оказался на первых ролях. Приятели шутили, что «Солидарность» возникла не без нашего с Мудрагеем влияния. Мы хихикали в ответ. События шли своим чередом. А Михник звучал — с 1981 года по 1984 он был в тюрьме после введения военного положения в Польше. Имя его наши свободомыслы повторяли с почтением. Когда же я говорил, что провел с ним вполне дружески целую неделю накануне «Солидарности», друзья недоверчиво морщились и говорили «Разогни!». Мол, не заливай. Меня не очень слушали, но кто-то, может, слушал очень хорошо. С этого года до 1991 года я стал классическим невыездным, даже заикаться смысла не было. Прошли годы, были перемены в жизни. Я развелся, снова женился, долго скитался без жилья. И забыл напрочь об этой встрече. Потом меня все же выпустили из клетки, но случилось столько впечатлений, что о первом своем выезде за границу я и позабыл. И вот случайный разговор за сигаретой с бывшим министром иностранных дел вдруг восстановил этот кусочек памяти. Стефан Меллер дал мне и мобильный Михника. Карта моей памяти пополнилась новым пространством.

Чтобы закончить с этим сюжетом… После выхода на польском моего «Крокодила», издательница Joanna Sieminska попросила, чтобы я попытался связаться с Михником, а его газета «Gazeta Wyborcza» откликнулась бы на выход книги. Он там стал главным редактором. Уже не помню результата своего разговора. Потом были перезвоны, даже как-то полчаса в варшавском кафе. 20 июня 2012 года я прилетел из Германии в Москву и 21.06 — выступил с докладом на второй части международной конференции в Институте философии по Герцену. Там я снова увидел Адама, уже не на ходу. Мы поговорили, как могли. Он захотел сфотографироваться со мной и моей женой.

Конференция по Герцену в Москве 2012 (Марина Киселева, Адам Михник, Владимир Кантор)

А в Польшу я после этого ездил много раз. Но уже после поездок в Германию. Начиная с 90-х годов.

Но начну с первой поездки к немцам. Первая поездка, в отличие от тоста за женщин, меня смущала. Я ни в чем не был уверен. А главное привык — не ездить.

Германия «по первому разу» (Köln)

В 1991 году я оказался в Кельне, где выступил с докладом в университете у профессора Вольфганга Казака.

Это был мой первый выезд на Запад после Польши. Визу получить было трудно, уже не было выездной визы, но и немцы давали неохотно. Помог младший брат, ставший к тому времени очень успешным и популярным в Германии художником. И тут снова проблема. Вдруг ровно в десять раз повысили цены на билеты. Полторы тысячи у меня были, но пятнадцати не было. И я решил, что не судьба, что ни к чему русскому писателю и философу ехать на Запад, и в России много есть чего посмотреть. Надо сказать, что именно отец просил брата устроить мне вызов в Германию, чтобы я по-настоящему увидел и почувствовал Запад. Несмотря на марксистско-ленинскую коммунистическую установку, у отца где-то внутри него было твердое понимание реальных человеческих ценностей. Тогда я этого не понимал и думал, что он обрадуется моему решению отказаться от поездки в Германию. Отец, однако, отнесся к моему решению не ехать плохо. «Ты должен поехать!» — сказал он твердо. «Чего я там не видел!» — воскликнул я. Отец усмехнулся: «Ничего не видел». И это была правда.

И тут мне повезло. Я первый и единственный раз оформлял билеты через Союз писателей. И дама, которая занималась билетами, вдруг мне позвонила: «С вас коробка конфет! Я успела купить билеты по старой цене!». Конечно, коробка конфет и цветы. Золотой занавес, которым меня отгородили от Европы, вдруг порвался. В щель эту я и проскользнул.

Надо сказать, что Казак возник отчасти случайно. С моей второй женой мы по путевке от Союза писателей (за копейки) отдыхали в Пицунде. И там познакомились с немецкой семейной парой, у которой дочка была на год старше нашей. Хильда (Хильдегард) Хайдер-Зан была славистской, замужем за поляком Ричардом. Очень красивым мужчиной с черными кудрями до плеч. Она была когда-то студенткой знаменитого слависта Вольфганга Казака и очень этим гордилась. Мы вместе провели несколько вечеров. Отношения сложились вполне милые. Им очень нравилась природа России, к которой они относили и абхазские красоты. Мы же рассказывали о своих проблемах, которые становились все острее.

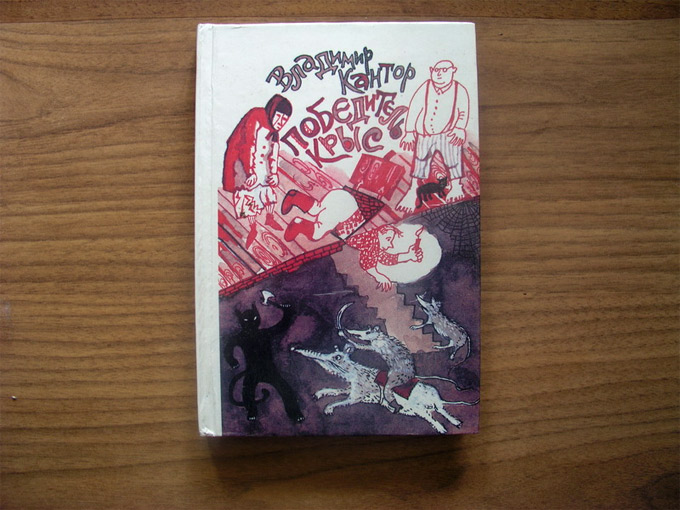

Начинались 90-е годы. Кто-то богател, кто-то нищал. Магазины были пусты. Ходили разные шутки на этот счет. Продавец спрашивает покупателя: «Чего хотите». Тот отвечает: «Мне, пожалуйста, полкило еды». Или еще больший макабр: «Простите, у вас нет мяса?» — спрашивает в магазине покупатель. Продавец: «Нет, у нас нет рыбы. А мяса нет в соседнем отделе». Журнал «Вопросы философии» выгнали из издательства «Правда», другого издательства мы поначалу найти не могли. Мы готовили номера, но везти их было некуда, и мы складывали полностью подготовленные номера в шкаф. Кажется, так три или четыре номера подготовили. Зарплаты нам не платили, впрочем, не только нам. Бюджетников посадили на голодный паек. Причем все знали, идет воровство всего, в том числе и зарплат, так сказать, в государственном масштабе. Но казалось, что это цена, которую мы должны заплатить за демократизацию страны. Ни один ведь переворот не проходит без жертв, а в сравнении с Октябрьской революцией, просто сходу уничтожившей сотни тысяч людей, нынешний переворот казался гуманным. Зато в журнале всем сотрудникам выдали справку, с подписью и печатью, что такой-то не получает несколько месяцев зарплаты, и эта справка дает ему право бесплатного проезда на городском транспорте. Так длилось почти все 90-е. Скажем, в 1996 г. в феврале мы все получили справки, что за этот месяц нам не будет выплачена зарплата. У меня сохранилась эта справка.

Хильда слушала, делала большие глаза, а ее десятилетняя дочка произнесла нечто, что ее мама тотчас перевела нам на русский: «У русских есть все, кроме того, что им нужно», — изрекла их маленькая дочка. Есть природа, разные красоты, но нет необходимых вещей и продуктов. Когда я устал перечислять наши несуразицы и рассказывать про бедность, которая в тот момент казалась нам на грани нищеты, я все же как вежливый человек поинтересовался, какие проблемы мучают Германию. Хильда быстро ответила: «Проблема парковки». И сама смутилась. Теперь такая проблема появилась и у нас, а тогда она виделась верхом нелепости. Тем, что называлась простонародно: «От сытости бесятся».

И именно Хильда рассказала обо мне Казаку и написала, что на пару дней она готова принять меня у себя. И что с Казаком она обо мне непременно поговорит. Поэтому, получив визу, я купил билеты на Кельн. В те годы, если не говорить о черном рынке, про который я знал только, что он существует, недалеко от Белорусского метро существовал официальный пункт обмена, где советские (в 1991 году еще советские) граждане имели право обменять русские рубли на нужную им валюту, предъявив паспорт с визой и билет в страну назначения. Мне было, что менять. Как раз в начале года вышел в издательстве Сабашниковых мой роман-сказка «Победитель крыс», который выдержал практически сразу тираж в 225 000 экземпляров. Выходила книга в дни ГКЧП, а поскольку герой, победивший крыс, носил имя Борис, ассоциация с Ельциным возникала автоматически. Хотя роман писался в 1982-1983 гг., и про Ельцина я и понятия тогда не имел, но до типографии роман добрался только в 1991 г., а потому работали «неуправляемые ассоциации». И типографщики написали издателю, что рисковать не собираются и рассыпают набор, тогда он был не компьютерный. Я решил, что в очередной раз моя писательская судьба перечеркнута каким-то жирным черным крестом несудьбы. Но на мою удачу ГКЧП продержалась всего три дня. Типографщики рассыпать набор не успели, а специально для себя сделали неучтенных 300 экземпляров. Кстати, на развалах «Победитель крыс» продавался с анонсом: «Книга о трудном детстве и победе Бориса Ельцина». Повторю: к Ельцину эта сказка отношения не имела.

Обложка романа-сказки «Победитель крыс»

В книге было 14 печатных листов. Обычно в советские времена автору платили по 300 рублей за лист. Издательство Сабашниковых заплатило по 400 руб. На руки я получил пять тысяч шестьсот рублей. Голова пошла кругом. Это было больше моей годовой зарплаты. Но в обменном пункте я получил за эти деньги (исключая 500 рублей, которые я оставил жене Марине) 320 дойче марок. Мне казалось, что это целое состояние. Как же! Моя годовая зарплата! И я позвонил Хильде, что мне удалось поменять советские рубли на немецкие деньги, так что пару недель я не буду стоить им ни копейки, и спросил, что они хотят, чтобы я привез из Москвы. Напоминаю, что прилавки были пустые. Моя пятилетняя дочка Маша задала тогда очень сложный экономический вопрос, на который мне нечего было ответить: «Папа, — спросила она, — а если у человека есть деньги, но он все равно не может ничего купить, значит, он бедный?». Наверно, она была права, но не хотелось говорить дочке, что мы бедные, и я промолчал. С тревогой я ждал просьбы Хильды. Она сказала: «Ты мог бы мне привезти хмели-сунели?». Это такая закавказская приправа, смесь специй, которую Хильда открыла для себя в Абхазии. Я обрадовался больше, чем можно вообразить. Все витрины и прилавки магазинов, где раньше были продукты, были заставлены пакетиками «хмели-сунели». Я даже вскрикнул: «Сколько пакетов?! Десять? Двадцать?». Хильда даже оторопела от моего энтузиазма: «Ну что ты, Владимир! Два-три, ну, четыре пакетика, не больше!». Так я и поступил, купил на всякий случай десяток пакетиков, уложил их в чемодан. А через день уже летел в Кельн.

Из аэропорта я доехал до центральной площади, где находится великий Кельнский собор. На картинках и фотках я видел его не раз, тут я стоял перед ним и не мог поверить, что я и в самом деле добрался до Кельнского собора, что могу подойти, потрогать камни, зайти внутрь, и все это не во сне. На вокзале украинская проститутка ссорилась по телефону, очевидно, со своей напарницей, которая не то увела клиента, не то прижала от него деньги, переданные говорившей. Ходили негры, китайцы, и чувствовали себя в Кельне как дома. У фонтана сидели на каких-то подстилках крашеные хиппи с кольцами в ноздре и в губах. Почему-то стало мне обидно, ведь я именно себя считал европейцем по образованию, по взглядам, но в Европе я чужой и дикий, а они здесь у себя дома, в норме. Перед вокзалом была небольшая стоянка такси. Я сел рядом с шофером и произнес заранее приготовленную фразу: «I’d like to get…». И назвал адрес Хильды. Хильда мне еще по телефону сказала, что такси мне оплатит, но я ответил, что денег у меня много, поэтому прошу ее не беспокоиться. Однако, когда мы доехали до Herderstrasse, я увидел, что счетчик показывает 20 дойче марок. Это немного напрягло меня, показалось, что многовато. Правда, я тут же сказал себе, что транспорт в Европе дорог, тем более такси, но больше я на такси ездить не буду. И я был рад, когда увидел Хильду, встречавшую меня. Она заплатила по счету, взяла квитанцию и объяснила мне, что эту дорогу оплатит университет. Потом мы занесли вещи в ее трехкомнатную квартиру, и она меня пригласила в китайский ресторан, где тоже, оплатив счет, попросила квитанцию. Это входило в систему приглашения. Такси и ресторан. Вечером она собрала друзей-славистов. Я там был главным блюдом. Я уже принял душ, переоделся и был готов отвечать на вопросы. С собой я привез «Победителя крыс» и пару вышедших к тому моменту литературоведческих книг. Книги, открытый взгляд и немало денег (как мне казалось). То есть, я чувствовал себя вполне уверенно.

Разговор, который случился, был ужасен, но потом я сказал себе, что в этом виноват не я, а моя держава. Я же сам по себе вполне нормальный, умный, хорошо образованный (gut gebildet) человек. Не помню уже последовательности разговора, но в какой-то момент Хильда показала гостям мою последнюю книгу и сказала, что в России эта книга –бестселлер. На меня посмотрели с уважением. А я добавил, что эта книга принесла мне практически мою годовую заплату. Тут они поняли, что у автора бестселлера речь идет не о миллионах, но все же!.. Я же подлил масла в огонь, заметив, что все эти русские деньги я обменял на немецкие. И потому могу здесь себе ни в чем не отказывать. На меня смотрели с уважением, а я пушил петушиный хвост. Но все же кто-то спросил, сколько я получил дойче марок, поскольку они не могут оценить мой гонорар в рублях, а в немецких деньгах смогут. И я не смог удержаться от хвастовства. «Триста двадцать марок!» — сказал я как бы небрежно, но в этой небрежности сквозил оттенок моей финансовой значительности. Но и Хильда, и ее Ричард, и все гости вдруг замолчали. А Ричард приподнялся, сунул руку в карман брюк и протянул мне маленькую книжечку сброшюрованных билетов. «Владимир, здесь тебе на десять поездок хватит!» — сказал он. А один из гостей, сосед Хильды по подъезду, встал и сказал, что он может принести сумку вполне съедобных консервов. Кто-то пообещал привезти завтра упаковку бутылок питьевой воды. Одна дама сказала, что Кельн не очень большой город, и красивый, что его можно пешком исходить. А Хильда сказала: «Не огорчайся. У Казака тебя ждет гонорар в 250 марок». Я все-таки растерялся, но, положив себе за правило в незнакомых ситуациях не делать вид, что я все понимаю, а честно просить объяснить, я и спросил: «Это маленькая сумма у меня?» Хильда ответила: «Владимир, только не обижайся. Я учительница в гимназии и получаю ежемесячно три тысячи триста марок».

Я понимал, что страна наша находится в финансовой и экономической пропасти, но глубину этой пропасти я вдруг почувствовал реально, так что внутренности заледенели.

Чтобы не изображать человека, охваченного малороссийским чувством стыда, перехожу к своей лекции.

Читал я на тему «Западничество как проблема «русского пути»». Надо сказать, что люди с Запада, слависты и не слависты, просто интеллектуалы, до сих пор считают, что именно славянофильство выразило смысл русской культуры. Так что тема прозвучала несколько вызывающе. Надо сказать, что рассматривал я эту тему не литературоведчески и даже не философски, а, скорее, историософски, показывая положение России между Степью и Западной Европой. Причем писал, что до монгольского нашествия христианская Русь, не очень разбираясь в конфессиональных спорах (да и крестившаяся до реальной схизмы), выполняла своего рода роль экуменического мостика между Западом и Византией («путь из варяг в греки»). И выбор западнической ориентации у русских людей — начиная с XVI века, от царей и вельмож, до интеллектуалов XIX века — не был движением на Запад, а был попыткой вырваться из цепких степных лап, что удавалось и не удавалось. Блок, скажем, помнил о поле Куликовом, но он же воспел «ханской сабли сталь». А большевики восстановили монгольское право на землю. Короче, охват фигур и тем был весьма широким. Я, конечно, нервничал. Это было мое первое выступление на Западе перед западными коллегами, а мы привыкли их во всем полагать выше нас. Перед лекцией я спросил у Казака, каков будет уровень слушателей. Он посмотрел на меня иронически-высокомерно и почти вскричал (интонация была, как, наверно, у Суворова, когда генералиссимус кричал петухом, и голос пронзительный): «Да профессора вроде меня и доценты. Устраивает ли московского гостя такой уровень?!». Я смутился и ответил, что это для меня большая честь. Передо мной сидело человек пятнадцать. Из них немцев, как я мог понять, было человек восемь. Сколько из них профессоров, я не понял. Пришли Хильда с Ричардом. Были также молодые русские женщины, которые (это понял я позже) имитировали перед своими профессорами глубокую заинтересованность в русистике, но говорили, старясь угадать настроение босса и его отношение к докладу. Первым выступил Казак: «Скажите, как вы можете сопрягать в одном тексте и исторические темы, и философские, и литературные?» Мой ответ, видимо, его поразил: «Я этому у вас научился». Он опешил: «У меня?». Я впервые въявь столкнулся с этой чудовищной узостью европейской специализации последнего полувека. Я-то сказал правду, имея в виду тексты Гете, Шпенглера, Томаса Манна и прочих немецких гениев. И я пояснил: «Не лично у вас, у немецкой науки». Русские ученицы, видя оторопь профессора, бросились на меня в атаку: «Не кажется ли вам, что при таком разбросе вы не сможете прийти к конкретному выводу?» Не желая спорить, я только улыбнулся по возможности обаятельно и как мог вежливее ответил: «Однако пришел». Соотечественницы, выслуживаясь, презрительно скривились: «Это вам так кажется». Их оборвал Казак, сказавший задумчиво: «Да, это интересно — то, что вы рассказали». Спустя года два я снова был в Кельне, и Казак предложил приехать к нему домой (под Кельном, городок Муха) и прочитать доклад о Достоевском. Я согласился, тем более что Казак, понимавший стесненность средств русских гостей, всегда за доклады платил. В этот день была, однако, забастовка на транспорте, и я опоздал почти на час. Вошел я на том, что участники семинара спорили, почему в «Антоновских яблоках» Бунина не просматривается тема Октябрьской революции. Невольно я встрял: «Она не может там просматриваться, поскольку этот рассказ был написан задолго до революции, в начале века. Можете проверить». Кто-то из слушателей повернулся ко мне: «Вы специалист по Бунину?». Понимая, что опять я что-то не то сделал, я все же ответил: «Нет, не специалист, просто читал Бунина и о нем». Тогда-то я понял, что бояться никого не надо.

Впрочем, я благодарен Казаку, поскольку он невольно ввел меня в немецкий университетский круг. А потом эта поездка принесла мне неожиданное, уж совсем неожиданное знакомство с Корнелией Герстенмайер, главным редактором немецкого журнала «Kontinent» [2]. Ее отец Евгений (Ойген) Герстенмайер, как я узнал позже, был председателем бундестага и творцом немецкого экономического чуда. Знакомство с Корнелией, правда, было только телефонное, но разговоры длились каждый вечер по паре часов. Чем я ее заинтересовал, не знаю. Мне же чрезвычайно был интересен ее разговор, разговор прогрессивной, политизированной славистки, ее соображения о России. Она с интересом расспрашивала и меня, среди прочего попросила рассказать, что я говорил в своем докладе. А потом спросила, не мог бы я послать ей текст этого доклада. Я возразил, что это рукопись, даже не машинопись. «Ничего, — сказала она, — главное, чтобы слова можно было разобрать». Я сложил листочки в конверт и отправил ей. А через год (в 1992 г.) я получил на свой московский адрес журнал «Kontinent». Это был номер, в котором я с некотором удивлением увидел опубликованным мой доклад, переведенный на немецкий [3].

В России эта же статья вышла в «Вопросах философии» ровно через год.

И еще должен нечто сказать, поскольку без благодарности тут не обойтись. За два дня до моего отлета Корнелия узнала, что я люблю Степуна, но у меня нет его мемуаров, собственно, главной книги. «Будет, — сказала она. — Успею». Она послала лондонское издание «Бывшего и несбывшегося» экспресс-почтой, и я получил книгу накануне моего рейса в Москву.

С городом Кельном связано еще открытие — немецкой христианской щедрости и открытости. Я был тогда, как переходящее красное знамя, кочуя из одной немецкой квартиры в другую. Последние два дня я провел у сотрудницы Льва Копелева Дагмар Франц (Херрманн), высокой, очень красивой женщины, которая повела себя, как не всегда поведет и близкий друг. Все русские эмигранты передавали мне презенты для своих московских друзей. Подарков скопилось столько, что пришлось купить еще одну сумку для самолета. Увидев две сумки, Дагмар сказала: «Владимир, у Вас перевес!». Она принесла напольные весы. Действительно, перевес был в аккурат в 20 кг. «Придется платить за перевес. 18 марок за килограмм. То есть триста шестьдесят марок. У вас есть такие деньги?» У меня оставалось марок пятнадцать. Я покачал головой. Лицо у меня, видимо, было здорово расстроенное.

Дагмар Херрманн

«Не волнуйтесь, — сказала Дагмар. — Я отвезу вас в аэропорт и заплачу». Я растерянно посмотрел на нее: «Но я не смогу вам вернуть этих денег. Во-первых, я столько никогда не заработаю. Во-вторых, я не уверен, что еще когда-нибудь попаду на Запад. Я столько был невыездным, что не исключено, что меня снова не будут выпускать». Она улыбнулась и спокойно произнесла: «Но я же христианка. Я всегда, когда могу, помогаю людям. Мы ведь должны друг другу помогать. Не волнуйтесь, Владимир. Все будет хорошо. И вы еще не раз посетите Германию». Тогда-то она рассказала мне о существовании фонда Белля, и что туда можно послать на конкурс книги. Я ответил, что спасибо, что из Москвы непременно книги пошлю, но пока прошу ее разрешить мне вначале поговорить с сотрудником, которому буду сдавать вещи при оформлении boarding carte. Она согласилась. И утром мы поехали. Попросив ее постоять в стороне, я взвалил одну из сумок на плечо, будто она ничего не весила, и подошел к стойке. Но девушка молча показала рукой, чтобы я эту сумку тоже поставил на весы. И сразу обозначились 40 кг. Она посмотрела на меня, а я жалобно забормотал: «These are some presents from German friends to Russian friends. I can’t give their back!» А это было еще время, когда немцы изо всех сил посылали в Россию гуманитарную помощь. И чиновница погрозила мне пальцем и произнесла: «Next time be careful!». И, нажав кнопку, отправила обе мои сумки в багаж. «Владимир, вы ей понравились», — сказала Дагмар потом. Я так не думаю.

Дома пятилетняя дочка Маша спросила: «Папа, ты говоришь, что у тебя оказалось мало денег. А чем же ты там все это время питался?» Я ответил, что в Германии очень дешевые бананы, их в основном и ел. «Эх, — сказала Маша, — а мне ни одного не привез. В Москве у нас их нет». Да уж! Ответить было нечего!

Через день я отправил свои книги на адрес фонда Генриха Белля. Наша почта и в этом случае сработала из рук вон плохо. Во всяком случае, ответа из фонда я не дождался.

Германия по второму разу (Bamberg)

Но самая классическая и смешная была моя вторая поездка в Германию, в город Бамберг на конференцию, посвященную творчеству Гончарова. Конференцию проводил крупнейший немецкий «гончарововед» (извините за такое уж очень занаученное слово) Петер Тирген. Получилась эта поездка более чем случайно. Один из немецких славистов после моего доклада у Казака подошел ко мне и спросил, знаю ли я, что осенью будет в Бамберге конференция по Гончарову. «Вас это интересует?» Еще бы не интересовало! За два года до поездки в Кельн, у меня в Москве вышла статья: Долгий навык к сну (Размышления о романе И.А. Гончарова “Обломов”) // Вопросы литературы. 1989. № 1. И я ответил, что очень интересует. Славист дал мне телефон Тиргена. И, не раздумывая, я этим же вечером (вечером разговор стоил дешевле) ему позвонил. Я собирался рассказать, что я автор такой-то статьи о Гончарове, опубликованной в престижном московском журнале «Вопросы литературы». Но, к своему удивлению, услышал, что Тирген ее читал, более того, когда он был в Москве, то спрашивал у московских филологов мои координаты. Но все прикинулись шлангами (а, может, кто и был таковым) и сказали, что они ничего про меня не знают. Тогда шла борьба (а, может, и сейчас идет?) за знакомство с западными коллегами. Вдруг позовут на Запад не тебя, а того, с кем ты иностранца познакомил. Довольно противное и холопское состояние душ у соотечественников.

Тирген тут же послал мне приглашение, добавив, что дорогу и пребывание Бамбергский университет берет на себя, но для начала я должен послать тезисы. Я спросил, могу ли написать их от руки. Тирген не возражал, и я послал строк двадцать под названием «Обломов как трагический герой». Через пару дней я получил запечатанный конверт с приглашением и стал полноправным участником конференции. На самолет билетов не было, и русская группа поехала поездом до Нюрнберга, а там пересадка до Бамберга. Это было и дешевле. Назову тех, кого запомнил из спутников, с кем я и там держался вместе. Это Юрий Владимирович Манн, мой бывший профессор в МГУ, Наталья Давидовна Старосельская (тогда для меня Наташа) и человек, которого я назову профессор Икс (по имени Витя, тоже филолог). Потом, уже в Бамберге, к нашей компании присоединилась Лена Краснощекова, уже с десяток лет жившая в Штатах.

![Юрий Владимирович Манн. Фото: Евгений Давыдов (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons](http://img.gefter.ru/2014/04/YUriy_Mann.jpg)

Юрий Владимирович Манн. Фото: Евгения Давыдова (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Через некоторое время они вернулись в наше маленькое купе, а еще через полчаса голос объявил, что следующая станция — Hauptbahnhof Bamberg. Все же мы были запуганные русские. Стоило сравнить, как мы лихорадочно схватили свои чемоданы и заторопились к выходу, и поведение двух немецких молодых людей, которые за пару часов от Нюрнберга до Бамберга перекинулись всего парой слов, потом читали свои немецкие газеты, потом, так же не торопясь, встали, засунули свои газеты в газетное отделение своих чемоданов и двинулись на своих длинных ногах к выходу. Они встали за нами, суетливо толпившимися у двери. Поезд начал замедлять ход. Профессор Икс несколько раз судорожно задергал ручку у двери, чуть не сорвал ее. Немец повыше что-то сказал. Манн понял и попросил коллегу: «Витя, не торопись. Поезд должен окончательно остановиться. Они предохраняются от таких нетерпеливых, чтобы никто на ходу не прыгал, а не то не дай Бог не вывалился». Икс что-то фыркнул презрительное, но ручку дергать перестал. Поезд встал. Икс снова дернул — безрезультатно, и повернул к нам испуганное лицо человека, попавшего, очевидно, в немецкую тюрьму. Мне тоже, если честно, на момент стало не по себе. В таких поездах я еще не ездил. Но тут длинный немец перегнулся через нас и нажал не замеченную нами кнопу, она налилась красным светом и дверь отъехала в сторону, давая нам выход. Икс почти вывалился на землю, вышла следом Наташа, потом Манн, потом я. Из соседнего вагона вышел светловолосый, бородатый мужчина с благородным горбоносым лицом, но вида славянского — не спрячешься. В руках у него был небольшой сак. Потом мне стало понятно, что европейцы, переезжая из города в город, не везут с собой все свое необходимое, включая консервы. Спустившийся вдруг замахал рукой, крикнул: «Привет, Юрий!» — и подошел к нам. Он пожал руку Манну, а тот представил каждого из нас, потом и подошедшего: «Это знаменитый русист Анджей де Лазари. Он из Польши, а еще точнее — из Лодзи». Они принялись вспоминать конференции, на которых встречались. Мы стояли и слушали. Потом Икс не выдержал и спросил нервно: «А почему нас никто не встречает?». Анджей развел руками: «Здесь так не принято. Считается, что человек должен опираться на себя и собственную сообразительность. Разве они вам не прислали с программой карту-план, как дойти до Университета? Мне прислали». Я открыл портфель, где лежала программа, вспомнив, что карта была, но я не обратил на нее внимания. «Не надо, — остановил меня поляк, — я уже посмотрел, вот она. И маршрут наметил. Если пойдем вместе, готов быть вашим проводником». Я позволил себе шутку дурного толка: «Как Сусанин?». Де Лазари усмехнулся неожиданно весело: «Я не буду мстить за ту давнюю историю».

И мы пошли. Мой вопрос, тем не менее, подействовал на самого опасливого. Икс все оглядывался по сторонам, опасаясь, не заведет ли нас поляк в какую-нибудь чащобу. Но город был небольшой и чистый, по краям дороги росли высокие деревья, среди них кусты, но на лесную чащу это не походило. «Старый университет?» — спросил Манн. «Скорее да, — ответил Анджей. — Да что же вы в программе не посмотрели, там же и дата стоит — 1647 год», — отвечая, он глядел в программу. Мы смутились и замолчали. И дошли уже довольно быстро. Перед нами появилось здание университета. Мы вошли во внутренний двор. Там толпились молодые и не очень люди. К нам двинулся невысокий юноша армянского типа, армянином он и оказался. Это был доцент славистики и помощник Тиргена, покинувший родину и уехавший в Германию после страшного Ленинаканского (Спитакского) землетрясения 1988 года, когда погибло более ста тысяч человек. Молодой человек приветствовал нас и сказал: «Профессор Тирген просил проводить вас в гостиницу, где вы оставите вещи, переоденетесь, отдохнете немного, а через пару часов я зайду за вами и поведу на небольшой дружеский ужин для участников конференции». И мы вышли с зеленого двора университета.

Прошли вдоль реки Регниц, которая была совсем рядом с университетом и дошли до отеля. У каждого был свой номер, мы записали на рецепции свои паспортные данные, сдали паспорта и присели в холле, пока администратор подбирала для нас ключи. И вдруг в комнату влетел вихрь, это была женщина в красной куртке и черных брюках, очень американистая. «Юра! Витя! — воскликнула она. — Господи, сколько лет прошло! Да ты, Витя, не шарахайся от меня, с эмигрантами уже можно общаться. Тебя за это не накажут. Слушайте, а Кантор приехал? Я хотела бы с ним познакомиться!». Манн молча указал на меня. Это была Лена Краснощекова, как я догадался сразу. Ей было далеко за пятьдесят, но выглядела она лет на сорок. Американский воздух и хорошие продукты, ну и, наверно, как в Штатах положено, пробежки по утрам. Мне был понятен и ее интерес ко мне. В своей статье об «Обломове» я несколько раз сослался на нее, назвав ее лучшей специалисткой по Гончарову. Теперь еще понятнее, на Западе к индексу цитируемости уже тогда относились трепетно. «Чудно! — сказала она и протянула руку. — Давайте знакомиться! Лена!». Лена жила уже больше десяти лет в штате Джорджия, где преподавала в университете. «Слушайте, Володя, а вы не подавали на американские гранты? Американцы легко их дают. Я вам советую Фулбрайт. Мощная структура. Они сами говорят, что стипендия Фулбрайт — маленькая Нобелевка. Я вот на восемь месяцев в Японию съездила, университет меня отпустил. А японцы позвали, потому что мой отец воевал с ними на Дальнем Востоке. Теперь они стараются мириться. Под примирение я и попала». Я, чувствуя свое немыслимое невежество, все же спросил: «Лена, извините, не знаю о вашем отце». Она махнула рукой: «Понятно. Дела давно минувших дней. А вы же не историк. Он там был командармом. А в конце тридцатых его расстреляли. Такая вот судьба. Так я и росла — без отца, боялась упоминать его. А потом, видите, его имя вывезло меня в Японию. Разумеется, тема, которую я предложила, была по Гончарову, по “Фрегату Палладе”. Японцам это подошло».

Нам выдали ключи, и мы пошли к лифту. «Давайте, ребята, поскорее. Жду вас внизу», — сказала Лена, села в кресло и взяла английскую газету. В лифте я спросил Манна: «Давно она уехала?». Он ответил, сгустив брови, соображая: «Да уж больше десяти лет. В ИМЛИ жуткий был скандал». Мы быстро, оставив вещи, собрались и спустились вниз. Ждать армянского помощника Тиргена не стали, повела нас к университету Лена Краснощекова, понимавшая, куда идти, да и опытная в передвижении по чужим странам. В университете нас провели в помещение студенческой столовой, где было накрыто больше десяти столов. На первый взгляд там было человек сорок. Тирген встал, приветствовал собравшихся, сказал, что конференция рассчитана на три дня. Но что на второй день, то есть послезавтра, он хочет свозить участников в Байройт, к дому Вагнера и его могиле. И вправду съездили, меня поразило, что могила Вагнера, как и могила Льва Толстого, просто среди деревьев в аллее усадьбы. Лев Толстой Вагнера не любил, но его предсмертный жест повторил: могила без креста, просто Толстой и природа. А на четвертый день, сказал профессор, будет большой банкет.

На следующий день началась конференция. Мой доклад, как помню, был в первый день, хотя и во второй половине дня. Мне хотелось разрушить представление о Гончарове как писателе натуральной школы, поэтому среди прочего было два тезиса: «Современники за способом изображения (жизнь в формах самой жизни) не увидели, что, как и Достоевский, Гончаров был продолжателем великого реализма, пытавшегося представить в своих образах не просто стенографию действительности, а символы человеческого бытия». А потому, сравнивая героя романа с Гамлетом, я написал: «Илья Обломов далеко не одномерен: мне он представляется трагическим героем, изображенным иронически, хотя и с горькой иронией, возможно, даже с любовью». Доклад вроде бы понравился. Я был рад, что в первый же день я отделался, дальше можно было просто слушать и гулять по городу, где когда-то жил мой любимый Гофман. После моего доклада ко мне подошел пожилой немец и сказал, что ему понравился мой доклад, и он хотел бы мне подарить свою книгу: «Сон Обломова» с параллельными текстами по-русски и по-немецки в его переводе. Лицо его я не запомнил, слишком дикий я был тогда и был уверен, что никогда больше в Германию не попаду. Поэтому, сказав «спасибо», просто сунул книжку в портфель. Но книжка у меня сохранилась, удобно для изучения немецкого: Iwan Gontscharow. Oblomows Traum. Russisch / Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Hans Rothe. 1987. Philipp Reclam. Stuttgart. А на первой странице он написал: «В. Кантору благодарно. Издатель. Bamberg. 9.X.91». Во всяком случае, по этой надписи могу восстановить точную дату бамбергской конференции. Вечером собрались в номере Лены Краснощековой, она купила бутылку франконского вина. Сидели, потихоньку прихлебывая из бокалов (в каждом номере были бокалы), и трепались о преимуществах жизни на родине или в эмиграции. Разошлись, ни до чего не договорившись. Когда выходили, Наташа Старосельская спросила: «Володя, после Байройта, сбежим с конференции на пару часов. Мне что-то надо купить сыну, а вам, наверно, дано задание купить что-нибудь для дочки». Я невольно почесал правый висок (жест орангутанга), потом сообразил, что мне надо купить и сказал: «Нет, задания не было, но я знаю, что надо дочке». И мы разошлись по номерам. Утром от университета на автобусе мы поехали в Байройт, провели там день, было странное чувство приобщения к тому, о чем слыхал и читал, а тут вдруг можешь прикоснуться. Хотя Вагнер и не был из моих любимых культурных героев, я относился к нему опосредованно — через Ницше и Томаса Манна, ну и Толстого, разумеется, но все равно значительность поездки старался ощутить. Лена не поехала: «Не люблю я его». «Кого?» «Да Вагнера вашего».

На следующий день ко мне вдруг подошел профессор Тирген и сказал, протягивая конверт: «Вам письмо от Дагмар Франц». Дагмар я вынужден представлять под двумя фамилиями. Когда мы познакомились, ее фамилия была Франц. Теперь — Херрманн. Я раскрыл конверт и достал записку: «Дорогой Владимир, я узнавала в фонде Белля. Ваши книги не дошли. Но пока Вы в Германии, Вы можете послать их на мой адрес. А я их передам в фонд. Ваша Дагмар». В конце письма был ее почтовый адрес. К счастью, у меня хватило сообразительности взять с собой пару своих книг — культурфилософскую и книгу прозы. Проблема была — где почта и как упаковать и отправить книги (немецкий мой был тогда совсем швах). Я спросил, тем не менее, Тиргена, не может кто-либо из его студентов проводить меня до почты. Но он сказал, что мне не надо идти, надо только дать его магистрантке мои книги и адрес, она отправит и принесет квитанцию. Так и вышло. Девушка принесла мне квитанцию, а я отдал ей требуемые марки. Тирген не только оплатил нам дорогу, но и выдал каждому русскому участнику конференции по четыреста марок, так что деньги у меня были. Более того, возникла неожиданная проблема, как их потратить. В России еще не было пунктов обмена, а черный рынок мы не очень понимали. Во время обеда мы с Наташей отправились в огромный Kaufhof. А Юрий Владимирович Манн повел куда-то Икса. В магазине Наташа выбирала детские вещички, а я просто сопровождал ее. На ее вопрос, почему я не покупаю ничего, я ответил, что мне надо в продуктовый отдел. Этот отдел был в подвальном этаже, по эскалатору мы спустились вниз, и я купил связку бананов. Денег я тратить не хотел, поскольку тупо рассчитывал, что получу стипендию от фонда и снова приеду в Германию, так что деньги будут нужны.

На конференцию мы уже не вернулись, неудобно было с покупками, а пошли в наш отель. Там в холле разворачивалась трагикомическая сцена.

Юрий Владимирович Манн сидел вальяжно в кресле, рядом, прикрывая ладонью смеющийся рот, сидела Лена Краснощекова, а перед ними нервно вздрагивал, шагая взад-вперед, профессор Икс в шикарном, немного приталенном кожаном пиджаке черного цвета. «Откуда такая роскошь?» — спросила Наташа, указывая на пиджак. «Он мне купил!» — довольно злобно ответил Икс, ткнув пальцем в Манна. «Но, Витя, — возразил Манн, — это же ты меня просил помочь тебе потратить твои четыреста марок. Уложились идеально, даже четыре марки сдачи получили». «На, возьми их себе! — зло ответил Икс, — Мне они не нужны!». Видимо, уже зная в чем дело, а потому еле сдерживая смех, Лена все же спросила: «Не понимаю, Витя, чем ты недоволен. Точно скажу: в Москве ты такого качества кожаный пиджак не найдешь». Икс огрызнулся: «Вот именно! В этом и беда». Наташа вступила в разговор: «Какая же беда, Икс Иксович? На вас на улице оглядываться будут». Он глянул на нее, словно затравленный мышь, и спросил: «Наташа, вы это нарочно?». Она искренно удивилась: «Почему?». Тут встал Манн и сказал: «Я должен перед Витей извиниться. Но я просто вслух размышлял. Он таким щеголем шел до гостинцы шел, что я посоветовал ему в Москве быть осторожнее, что в Москве за такую куртку могут и зарезать!». Икс почти закричал: «Вот-вот! Только ты сказал определеннее: не слово «могут» использовал, а просто сказал, что меня непременно зарежут. А куртку ты, ты мне посоветовал купить! Зачем, спрашивается?!». «Ну, натурально, чтобы тебя зарезали! Ты что, с ума сошел! Нельзя же так трусить!» — отвечал Манн, но при этом что-то гейнеобразное было в выражении его лица. Вошел Анджей де Лазари и спросил: «А чего это русские коллеги так быстро ушли?». Манн объяснил: «Вот надо было куртку Вите купить, другого ведь времени не будет». Анджей со свободой европейского человека подошел, пощупал куртку и сказал: «Да, хорошая, настоящая кожа. Такой пиджак вряд ли в России купишь. Ходи аккуратнее, смотри, чтобы не украли. У вас в России это запросто. Да и завтра я в нем на банкет бы тоже не ходил». «А где, где я должен его носить?!» — почти закричал Икс. Усмешка на лице Манна исчезла, лицо стало очень серьезным, только под очками сверкали глаза как у кота Базилио, если верить Алексею Толстому. И он участливо спросил: «Витя, у тебя же двухкомнатная квартира?». «Ну да», — удивленный вопросом ответил носитель кожаного пиджака. «Чудесно! — воскликнул Манн. — Наденешь пиджак и будешь из комнаты в комнату гулять, по временам взглядывая на себя в зеркало. Класс!». Лена уже захихикала в голос. «Не хочу с вами общаться!» — и профессор Икс убежал в свой номер. Мы тоже разошлись по номерам.

Следующий день был днем круглых столов и подведения итогов конференции. Тирген пообещал издать том всех выступлений, что и сделал. В списке моих публикаций это отмечено [4]. Но самым впечатляющим оказался банкет, настоящий франконо-баварский банкет, с франконским вином, жареным мясом и т.п. В большой зале стояли длинные деревянные столы, вдоль них лавки. Вина было много, было много незнакомых яств, но больше всего мне запомнился маленький зеленый мохнатый фрукт, размером с большое яйцо. Я повертел фрукт в руках, потом положил к себе на тарелку. Что делать? Укусить? Откусить? Но я поставил себе за правило — не стесняться своего незнания, а, напротив, спрашивать знающих. Напротив меня сидел немецкий славист, и я спросил у него, что это за фрукт. Он улыбнулся и удивленно спросил, разве в России КИВИ не продаются? Я ответил, что нет. «Да вы разрежьте киви на две части, а потом чайной ложкой можно будет достать содержимое и съесть». Так я и сделал. А потом довольно глупо спросил: «Но разве киви растет в Германии? Это же южный плод». Славист мне ответил: «Но мы ведь торгуем со всем миром». Дальше я повел себя как вежливый дикарь. Взял в руки киви, подошел к Тиргену и спросил, могу ли я взять этот плод в Москву и показать маленькой дочке. Завтра утром мы рано уезжаем и в магазин я зайти не успею. Тирген несколько ошалело посмотрел на меня, но кивнул: «Конечно».

Я вернулся к столу, краем глаза увидел, что профессор Икс все подливает себе в стакан то белого, то красного вина, заедая вино мясом и сыром. И снова наливая. Я беседовал со своим немецким визави о сложности поэтического перевода с немецкого на русский и с русского на немецкий. Немец уверял, что возможен абсолютно адекватный перевод, такой, что на чужом языке стихотворение зазвучит, как на родном. Я тогда еще был не в состоянии сравнить русские и немецкие тексты, но слушал внимательно. Ошибки в построении русских фраз, немецкий акцент настроили меня скептически относительно его уверенности в возможности передачи одного культурного кода (языка) на другой культурный код. Потом, пошатываясь слегка, Икс пошел к выходу, попрощался с Тиргеном. Каждому уходящему немецкий профессор вручал в подарок бутылку франконского вина. Получил ее и Икс. И вышел из дверей в сгущающийся темнотой вечер. Тут ко мне быстрыми шагами подошла Лена Краснощекова: «Володя, Витя ушел? Я все за ним следила, но в последний момент упустила. Может, он с Манном пошел? Или с Анджеем? Тот надежный пан поляк». Я привстал, выбираясь из-за стола: «Кажется, он один уходил». Лена закусила губу: «Плохо! Зовем Манна и идем в отель, посмотрим, добрался ли он…»

Надо сказать, Юрий Владимирович тоже заволновался. Мы подошли к Тиргену, попрощались, поблагодарили, тоже получили в подарок по бутылке франконского вина и быстро двинулись к гостинице. Подойдя к двери Икса, постучали, дверь никто не открыл. «Может, он гуляет? — спросил я. — Подождем, пока вернется…». Краснощекова отрицательно покачала головой. Что-то командармовское было в ее ухватках. «Нет, пойдем искать, — твердо сказала она. — Я ничего плохого не хочу сказать о Бамберге, но всякое бывает». К нам подошел Анджей и тоже занервничал: «Я его видел, когда он уходил. Его всякий обидеть может». И мы пошли искать Икса. До сих пор помню, хотя не очень отчетливо, что мы искали в Бамберге задворки, закоулки, темные места и канавы, в которые тоже заглядывали и внимательно их исследовали. В одну из них я, как самый молодой, даже спрыгнул. Но нигде не было нашего коллеги. Кажется, мне первому надоело бродить по закоулкам, тем более что это были вполне ухоженные немецкие закоулки и, по моим представлениям, ничего дурного там произойти не могло. Мы вернулись. И тут, видимо, от некоторого раздражения на бесплодную прогулку, я снова стукнул в дверь номера Икса, но не интеллигентно, а кулаком, и сильно. И вдруг послышались за дверью тяжелые шаги, я поднял палец, все замерли. Дверь отворилась, в проеме стоял смурной Икс, протирая глаза: «Вы чего меня разбудили?». Манн пристально посмотрел на него: «Ну, Витя, я тебе это попомню в Москве!»

Но попомнил он раньше, по дороге в Москву. Простившись с Леной и Анджеем, мы сели в поезд. Из Бамберга мы ехали немецким поездом до Праги, а дальше надо было пересесть на русский поезд. Получилось это не сразу. Проводник нашего вагона был смертельно пьян. Посмотрев в сопроводительный лист и сравнив то, что там было написан, с нашими билетами, он тяжело сказал: «Вы не те, за кого себя выдаете!». Икс почти закричал: «Этого не может быть. Мы свои!». Проводник сверху вниз посмотрел на нас (хотя был ниже ростом) и произнес нагло: «Пожалуйста, идите к начальнику поезда и доказывайте ему, что вы свои». Манн вздохнул и сказал, указывая на Икса: «Мы пойдем, но осталось пять минут. Мы оставляем тут нашего коллегу. Вы уж отвезите его в Москву. Он человек больной». «А мне плевать!» — ответил развязно проводник. «Ну, ничего, Витя, — сказал Манн. — Поживем немного в Праге». А Наташа Старосельская простодушно добавила: «Очень красивый город». Тогда Икс как-то сник и жалобно сказал: «Не хочу я в Праге, я домой к жене хочу». Губы его дрожали. На ступеньках вагона стоял спортивного вида мужчина в штатском. Послушав наш разговор, он спросил: «Вы на конференции были?» Я ответил довольно резко: «Да! И все это более чем странно!». Мужчина, нагнувшись, похлопал проводника по плечу, чтобы тот передал ему сопроводительный лист и сказал: «Не волнуйтесь, товарищи ученые. Все будет в порядке». И проводнику: «Пропусти ученых». Тот послушно отошел в сторону. Икс первым влетел в вагон, опасаясь, что поезд уйдет без него. Наконец, мы разместились в купе, заказали чай. Я вышел в тамбур покурить. Там курил человек в штатском. Я не выдержал и спросил: «А вы здесь начальник? Как он быстро вас послушался!» «Что вы! — ответил мужчина. — Такой же пассажир, как и все вы. Но часто этим поездом езжу». Утром он был уже в форме и только улыбнулся мне. Ну а я ему.

* * *

Когда я выложил связку бананов в кухне на стол, дочка спросила: «Папа, а тебе долго пришлось стоять в очереди за бананами?» Радуясь, что угодил дочери, я ответил: «Совсем нет. Подошел и купил». Жена, чтоб не приуменьшилась отцовская заслуга, добавила: «Но папе пришлось больше суток ехать на поезде, чтобы купить бананы без очереди».

Она была права, больше суток. Можно ведь и не в километрах расстояние считать, а в единицах времени. Но тогда получалось, что не сутками надо мерить, а, может, годами, а то и десятилетиями. Как писал Пушкин,

Когда благому просвещенью

Отдвинем более границ,

Со временем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот) дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды,

И заведет крещеный мир

На каждой станции трактир.

Неужели пятьсот лет?..

Примечания

Комментарии