Владимир Кантор

Судьба романа «Крепость». Нечто почти личное

Высокая игра на грани судьбы: новый «роман одного романа».

3 657

3 657

© Stefano Corso

Писать и прятать

А была ли у этого романа судьба? Именно как у романа? Много ли людей его прочитало? Заинтересовались ли им критики? Узнала ли Европа? Было опубликовано о «Крепости» три статьи людей, которые знали автора. И это все. Был десяток писем, порой весьма восторженных. Пока роман был в рукописи, читавшие его произносили слова о Нобелевской премии и тому подобное. Да я и сам в какой-то момент поверил в его значительное будущее. Чудовищно сокращенный роман, его журнальный вариант, был номинирован на премию Букера, которую, естественно, он не получил. Я насмотрелся, как мне швыряли рукопись сотрудники толстых журналов со словами: «Это никто не напечатает. Вы что о себе возомнили! У нас сейчас Набоков с Солженицыным на очереди». Роман и вправду был большой, почти сорок печатных листов.

Начало романа — это когда я еще не думал, что это роман. Мне было лет двадцать, и я написал повесть под названием «Сочинение», где появился герой Петя Востриков. Это был 1965-66 год. И герой, и тема школьного сочинения вошли потом в роман. Повесть не получилась, долго валялась среди бумаг, но, кажется, в результате многих переездов так и пропала. Потом на протяжении лет шести я приступал несколько раз к этому замыслу, пытаясь взять неподдающуюся высоту разными формальными штучками, которых поднабрался в русской и западной прозе Серебряного века и 20-х годов. И Белый, и Ремизов, и Пильняк, и Дос Пасос, и Хемингуэй — все их фокусы я опробовал. Искал даже мелодику Набокова. Пока не понял, что все это не мое, заемное. И прозу бросил, занялся диссертацией. Года три не писал ничего, напоминавшее художественный текст, хотя записную книжку всегда при себе носил. Но, защитив диссертацию, ощутил вдруг пустоту в душе, а также раскаяние, что променял себя на нечто внешнее. При этом, видимо, я уже переболел всеми формальными поисками, они мне стали просто неинтересны. А интересно стало рассказать своим языком, своей интонацией, своим построением фраз о том, что я и впрямь пережил и перечувствовал. Так появились «Два дома» (1975). Потом «Я другой» (1978), еще десяток рассказов. Все это не печаталось, хотя я с тупым упорством носил свои тексты в разные редакции. Я не очень понимал причин отторжения. Потом мой друг Володя Кормер, которому очень нравились «Два дома», сказал про эту повесть, что испытывает «белую зависть», но для советских журналов она даже не антисоветская, а «просто из другого ящика». Она побывала во всех крупных журналах Москвы, я часами сидел в приемных, дожидаясь, когда очередная литературная дама, редактор отдела прозы, найдет время, чтобы сообщить мне, что моя проза их не устраивает. Были некие прорывы, ничем не окончившиеся. Написал на эту повесть отзыв Виктор Розов для «Нового мира», но не прошло. Была повесть слишком личной, я писал не о том, что нужно реакционерам или либералам, а то, что чувствовал. Но чувства и переживания подростка из образованного слоя никому не были нужны. Нужна была кондовая деревня с ее ладом, заседания парткома, который оказывается двигателем прогресса, либо призыв на бой в борьбу со тьмой, как сделал Андрей Вознесенский, изобразив играющего в городки Ленина в Лонжюмо. И каждый бросок биты — удар по нынешним и будущим «реакционерам», в число которых он смело включил Берию. Надо сказать, что готов был напечатать мою повесть «Наш современник» при условии русского псевдонима. Я отказался, не считая себя чужестранцем. В одном журнале повесть послали на отзыв поэту-леваку Алексею Прийме. И отзыв был тот, какой от него ожидался: «От публикации повести В. Кантора следует воздержаться. Не чувствуется ведь на ее страницах дыхания современности, которым отмечены фактически все без исключения художественные произведения, в нашем журнале до сей поры опубликованные. А чувствуется иное дыхание: дыхание ностальгического толка, имя которому — тоска по давно ушедшему и — сквозь романтическую дымку — надрывно-романсовое прощание с ним». В «Дружбе народов» главный редактор Сергей Баруздин сказал, держа автора за отворот рубашки: «Вас нельзя печатать, вы мрачный писатель. Рецензент сравнивает вас с Камю. А вы хуже. Прямо, как Достоевский. Я грустный писатель, а вы мрачный. Но Россия — светлая страна. Уж если кто нам нужен, то Солженицын. Но и его печатать пока нельзя». Конечно же, после такой характеристики, несмотря на польстившее мне сравнение с Достоевским, журнал повесть отверг.

Но, впрочем, это маленькое отступление связано с главной темой, поскольку в первых четырех главах романа хронотоп развитого социализма (время и место действия) давался глазами повзрослевшего мальчика из «Двух домов», подростка, который уже учится в десятом классе, живет с умирающей бабушкой, старой большевичкой, в сущности, ставшей главной героиней романа. Хотя в романе три трагических героя, живущих на грани гибели, — старая большевичка Роза Моисеевна, подросток Петя Востриков и философ Илья Тимашев, работающий в журнале. Собственно, погибнуть должны были все трое (каждый по-своему), но в последний момент жена уговорила пощадить мальчика, что я и сделал, прибегнув к двусмысленности: персонажи говорят о нем, что он не то погиб, не то родители увезли его на Запад. Впрочем, посыл был на создание чего-то типа античной трагедии: Агамемнон с любовницей, его жена Клитемнестра и ее любовник Эгисф. Сам прошел нечто подобное.

Писал, о чем думал, об этом говорили и мои герои. К этому моменту я окончательно наплевал на соображения о том, что интеллектуальных тем в литературе быть не должно, что, прежде всего, должны быть чувства и переживания. Чувств и переживаний (страха, любви, испуга, ожидания неизбежного конца) в тексте было полно, но были и размышляющие герои. В конце концов, мог же Лев Толстой писать об «умствованиях» своих героев, я так даже назвал десятую главу романа. Может, сейчас все эти внутренние колебания о том, может ли в нормальном романе существовать интеллект, кажутся смешными. Но тогда были вполне серьезными. Но у меня была опора — друг отца. Поэт Наум Коржавин, ставший моим гуру, который написал стихи «Рассудочность»:

Мороз был — как жара, и свет — как мгла.

Все очертанья тень заволокла.

Предмет неотличим был от теней.

И стал огромным в полутьме — пигмей.

И должен был твой разум каждый день

Вновь открывать, что значит свет и тень.

Что значит ночь и день. И топь и гать…

Простые вещи снова открывать.

Он осязанье мыслью подтверждал.

Он сам с годами вроде чувства стал.

…

А ты, как за постыдные грехи,

Ругаешь за рассудочность стихи.

Но я не рассуждал. Я шел ко дну.

Смотрел вперед, а видел пелену.

Я ослеплен быть мог от молний-стрел,

Но я глазами разума смотрел.

И повторял, что в небе небо есть.

И что земля еще на месте, здесь.

Что тут пучина. Ну а там — причал.

Так мне мой разум чувства возвращал.

Нет! Я на этом до сих пор стою,

Пусть мне простят рассудочность мою.

Это декартовское послание в мир было мной принято и воспринято. И я писал, как думал и что думал, не заботясь о верности мнениям, существующим в официальном мейнстриме и среди инакомыслов. Но никому не рассказывал, слишком запредельные были мысли и соображения. Шел 1980 год, а герою пришла мысль о возникновении новой русской диаспоры, если вдруг распадется Советский Союз. И даже никого не будут изгонять, как при Ленине. Ведь много русских живут в разных республиках, которые вдруг станут независимыми странами. Илья Тимашев говорил: «Евреи поначалу относились к своим пророкам, как и мы: выгоняли, побивали каменьями, распинали. Это ведь библейское: нет пророка в своем отечестве. И то, что наши философы и художники после революции оказались за рубежом — Бердяев, Булгаков, Франк, Шестов, Бунин, Цветаева, — это и плохо, просто ужасно, но это и начало некоего процесса, впервые в русской истории родилась русская диаспора, в которой число интеллектуалов в процентном отношении к общей массе было невероятно велико. Это не эмиграция, как в прошлом веке, это диаспора, — разница принципиальная. У евреев Завет тоже стал составляться в диаспоре, когда народ был рассеян, разметен. И в Завете он искал единства, учился преодолевать свои пороки, читая проклятия своих Учителей. Народ Книги! Но о близости еврейской судьбы и русской писал еще Владимир Соловьев. Близости — несмотря на весь свойственный темным душам в России антисемитизм. Близости — в любви к литературе, и в грядущей судьбе — судьбе рассеяния, диаспоры. Сколько русских живет по разным республикам! Процентов тридцать или сорок! Такого при царизме не было. А это не рассеянье ли? Достаточно вообразить, что республики из колоний становятся независимыми государствами. Вот вам новая колоссальная диаспора». Собеседник возражает: «Так вы считаете, что будет еще одна катастрофа? — привстал с кресла Борис. — А какие признаки надвигающегося на нас кризиса? Я не вижу. Как писал мой любимый Шекспир — позвольте и мне процитировать:

В высоком Риме, городе побед,

В дни перед тем, как пал могучий Юлий,

Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц

Визжали и гнусили мертвецы;

Кровавый дождь, косматые светила,

Смущенья в солнце; влажная звезда,

В чьей области Нептунова держава,

Болела тьмой, почти как в судный день.

Такие же предвестья злых событий.

Спешащие гонцами пред судьбой

И возвещающие о грядущем,

Явили вместе небо и земля

И нашим соплеменникам и стражам.

А что явлено нам? Держава, как никогда, мощна, все ее трепещут, мы, может, победить не можем, но и нас никто не победит. Конечно, если мы проиграем Афганистан, как проиграли в прошлом веке Крым, то возможны реформы, но не более того. В социальном смысле все довольны. Я не говорю о личных катастрофах, они всегда и везде возможны. Или вы считаете, что такая империя, как наша, может сама собой развалиться? Чудес не бывает». Конечно, много было романтики в рассуждении героев, как будут русские спасаться. Это была, как мне казалось, довольно важная идея — русская литература, как русская Библия, которая объединит потерявших свою опору русских людей: «Возникнет грандиозная диаспора русских людей, обретших свою существительность независимо от государства, и утвердится в мире новая Библия, которая на новом витке истории после разрушения у нас даже зачатков цивилизации, окажется хранительницей преданий, традиций, духа, сохранит высшие достижения русской культуры. Поэтому я и говорю, что и в нашей классической литературе наша единственная надежда, что мы не озвереем окончательно. Будет большой канон и малый канон — разных объемов, но составлять и комментировать надо уже сейчас». Были в романе и шуточки из городского фольклора, который я всегда любил, но КГБ они явно не понравились бы, скажем, такая шутка: «Что такое пятнадцать человек на сундук мертвеца?». И ответ, придававший пиратской песне из «Острова сокровищ» макабрический оттенок: «Как что такое? Это же Политбюро на мавзолее». Да и другие шуточки были неслабые.

На этой главе мне пришлось прервать писание романа. У моего друга Владимир Кормера вышел на Западе роман «Крот истории», причем роман получил премию Владимира Даля. У Володи был обыск, арестовали пишущую машинку, отобрали какие-то бумаги, но важного ничего не нашли. Все свои тексты он хранил у друзей. У меня несколько лет лежала рукопись, наверное, главного его романа — «Наследство». Он ожидал ареста. Однажды, как он на следующий день со смехом рассказывал, почти по Солженицыну, он думал, что пришло его время. Его вдруг вызвали в военкомат, а ему уже сорок лет. Надо добавить, что его военкомат находился на Лубянке. Он и все мы не раз читали, как вызывали перед арестом в какое-то нейтральное место, а человек оказывался на Лубянке. А тут и ходить далеко не надо было. На всякий случай он сказал, чтобы жена его не ждала, и отправился в военкомат. По его рассказу, когда он поднялся на четвертый этаж, то машинально глянул в окно и увидел внутренний тюремный двор. И сел перед нужным кабинетом, ожидая, что его сейчас заберут. Но пришла его очередь, он вошел в кабинет, за столом сидел майор, спросивший его фамилию и начавший рассматривать какие-то списки. «Одно меня утешало, — острил потом Кормер, — что вряд ли это были уже расстрельные списки». И вправду, майор, найдя его фамилию, попросил, причем вежливо, пройти в соседний кабинет. Там за столом сидел уже полковник. Он поднял голову, увидел Володю и неожиданно поднялся из-за стола и пошел ему навстречу, протягивая руку для рукопожатия. Лицо его было освещено радостью и дружелюбием. «Хорошо, что вы пришли, Владимир Федорович, — сказал полковник, улыбаясь весьма приветливо. — Давно хотел с вами познакомиться, ведь ваша очередь давно подошла, и мы хлопотали за вас. И вот уже результат». Кормер рассказывал, что сразу подумал: «Вот это добрый следователь, не знает, что сказать, потому и несет какую-то чушь». А потом себя остановил: «Что за бред! Причем здесь следователь? Я же еще не в ГБ». А полковник продолжил: «Поздравляем вас, Владимир Федорович, с присвоением очередного воинского звания. Теперь вы — старший лейтенант!» Володька рассмеялся: «На самом деле, как я понимаю, это был психологический нажим. Раньше я был приписан к другому военкомату. Перевели в этот, чтобы я ощутил близость расправы». Я спросил: «Ощутил?» Кормер хмыкнул: «Вполне. Я боюсь, что теперь пойдут обыски у друзей. Хочу забрать у тебя “Наследство”. Нашел, куда его отнести. Да и ты подумай, нет ли у тебя чего компрометирующего. Какая-нибудь новая рукопись, которой ты не хотел бы лишиться». Конечно, я сразу подумал о «Крепости».

Владимир Кормер, 1983

Но куда ее было деть! За исключением Кормера только один мой друг знал о том, что я пишу прозу. Эдуард Тинн жил в Таллине, а познакомились мы в аспирантуре. За несколько лет нашей дружбы я понял, что могу абсолютно положиться на него, что он не подведет никогда. Несмотря на свою эстонскую медлительность, был большой ловелас и со смехом принял правила партийной игры. «Мы, эстонцы, маленький народ, — говорил он, — поэтому на нас мало обращают внимания. Большой брат разрешает нам вольности, и парни в нашем ЦК вполне пристойные ребята». К тому моменту он стал главным редактором эстонской «Литературки», называвшейся Sirp ja Vasar. Эду позволял себе многое как главный редактор. Скажем, печатал советских диссидентов. Напечатал известного Володю Гершуни, который, ничего не поняв, говорил всем знакомым, что в эстонской газете сидит «какой-то партийный недоумок», и тот даже напечатал его, Гершуни! Эду просил меня не разуверять московских интеллектуалов, что он недоумок. «Пусть, черт, так думают. Мне так легче проводить их тексты». Узнав о моих тревогах, хотя по телефону я бормотал нечто не очень вразумительное, он сказал: «Успокойся, Володенька. Партийный товарищ Тинн всегда придет на помощь!» И действительно через день он приехал, выслушал мои пророчества о развале СССР, взял оба экземпляра и, смеясь, произнес с нарочито утрированным эстонским акцентом: «Думаю, московские кагебешники никогда не догадаются, что некий московский не очень лояльный человек дружит с настоящим партийцем товарищем Тинном! Не волнуйся, у меня все будет в полной сохранности». И уехал. Я был отныне спокоен, но голова продолжала работать, я делал наброски в блокнот, но запретил себе эти наброски перепечатывать.

В 1983 году я попал на философскую конференцию в Красновидово. Эта поездка многое поменяла в моей жизни. Я делал там пленарный доклад о пророческом пафосе русской мысли. Мы, конечно, выпивали там немало. Со мной в одной комнате жили Борис Юдин и Вадим Рабинович, пили водку и немного вина, хотя мешать нельзя. Но я все убегал из нашей комнаты в комнату в другом отсеке, где жили московские философини и среди них очень понравившаяся мне девушка. Мне хотелось, чтобы она услышала мой доклад и он бы ей понравился. Но она не слишком реагировала на мои заигрывания, которые ей явно не нравились, слишком кавалер был пьян. Но поглядывала меня с интересом. Короче, я вернулся в наш номер и пил уже без остановки, пока не свалился на койку. Друзья уложили меня под одеяло. Утром я не мог поднять головы. Борис сразу предложил мне выпить водки, чтобы прийти в себя. Но я не любил опохмеляться, глотнул на всякий случай бокал сухого, но оно мне не помогло. Горло пересохло, слова еле вязались. Поэтому, сев за стол, — стоять за кафедрой я был не в состоянии, — я осторожно начал со слов, что вчера все допоздна болтали, поэтому, де, у меня, возможно, будут некие запинки в докладе. Леонид Баткин, который вел первую часть конференции, тут же заложил меня: «Видели мы ваши беседы! Как вы пили и к девушкам бегали». Я вяло отмахнулся и произнес первую фразу, что принципиальная особенность русской культуры, отличающая ее от других европейских культур и сближающая ее с древнееврейской, заключается в ее пророческом пафосе. Тут голос у меня сел окончательно. Я смотрел в зал, чувствуя, что лучше бы понравившаяся девушка меня не видела. И тут длинными шагами зал пересек Борис Юдин со стаканом в руке: «Это вода, — громко сказал он. — У докладчика горло пересохло». Протянул мне стакан и шепнул: «Это водка. Выпей немедленно, если не хочешь опозориться». И я залпом выпил стакан водки, на минуту замер, но тут же в голове начало яснеть. И я произнес свой доклад, покорив свою будущую вторую жену. Мне хлопали. Особенно старались молодые парни в аккуратных костюмах и приличных галстуках. Это были участники комсомольской конференции, которая проходила в том же здании и примерно в то же время.

Темы их конференции не помню. Не помню и то, как и каким образом я оказался в их отсеке, но помню, как повели они меня в номер их вожака, рослого спортивного блондина с правильными арийскими чертами лица, которое было бы даже интеллектуальным, если бы не внимательный чересчур глаз и не повышенная обходительность, не принятая в нашем кругу. Он достал бутылку красного вина, сказав, что привез ее из Парижа несколько дней назад (в Париж никто из моих друзей в те годы не ездил), сказав, чтобы я пил, не стесняясь, что вино настоящее, хорошее, что есть еще. И действительно достал еще две бутылки, поскольку к нашему столу подсели еще трое комсомолистов с вежливыми улыбками. И все они говорили, что им чрезвычайно интересно общаться с таким замечательным интеллектуалом, как я. Наводили мосты с интеллигенцией, как я поначалу подумал. Мы выпили под их славословия по паре бокалов, закусывая французским сыром. Меня снова повело. Но потом, как я ни был уже пьян (вино легло на вчерашнюю водку), я насторожился, поскольку вожак по имени Сергей вдруг сказал мне: «Ну что, Володя, выпьем за твое творчество! Очень бы хотелось почитать, что ты пишешь для себя». Я изобразил тут же (на автомате!) простодушного недотепу: «Да все, что я пишу, опубликовано либо в “Вопросах философии”, либо в “Вопросах литературы”». Вожак возразил, даже сделал протестующий жест рукой: «Ты не понял, я о твоей прозе…» Я удивился: «Какой прозе? Я же философ!» Он полуобнял меня за плечи: «Но у каждого творческого человека всегда есть нечто, что он доверяет только своему письменному столу. А каждый пишущий втайне все же писатель, и порой интереснее, чем члены Союза писателей!» Я вывернулся из-под его руки (ух, на каком стороже проходила наша жизнь!) и возразил: «Может, кто и пишет, а я этими глупостями не занимаюсь. Я, пожалуй, пойду». Он настаивал: «Но я же знаю, что ты пишешь». «С чего бы это я стал писать прозу! Да и откуда тебе знать!» — рванулся я к двери. Он шагнул за мной следом, за ним еще пара парней. Но дверь я уже открыл, и на свое счастье за дверью я увидел понравившуюся мне девушку, которая сказала: «А я тебя всюду искала. Девчонки мне сказали, что ты в эту сторону пошел». Ариец отступил: «Ну, раз у тебя такая очаровательная провожатая, не стану навязываться!» И он отступил назад за дверь. Марина взяла меня за руку, назвав вдруг по фамилии (так потом и всю жизнь называет): «Пойдем, Кантор. Не надо пить, с кем попало. Особенно с этими». Прятанье продолжалось. Ведь надо было не только написать. Но и утаить.

Марина, 1983-84

Чтобы закончить с этим сюжетом, еще один эпизод. В следующем году меня пригласил на свою еще полуподпольную выставку приятель брата — художник Алексей Сундуков. Выставка собрала несколько десятков далеких от официоза интеллектуалов. Смотрели мрачные лица москвичей, сидящих в метро, длинные очереди несчастных людей и т.д. И вдруг белозубая (вправду белозубая!) арийская улыбка Сергея: «Я же говорил, что встретимся!» Чуть позже я спросил Алешу, откуда он знает Сергея: «На улице подошел. Сказал, что слышал обо мне, хотел мои картины посмотреть. Хороший парень!» Специализация у него, видимо, была такая — по творческим людям. Я сказал Алеше, чтобы он был осторожнее, но тот только пожал плечами. Через год Сундуков уехал в Штаты. Мне непонятно было, прокол ли это Сергея или его задача была выдворять нонконформистов за пределы державы. Не знаю.

В 1985 году началась перестройка, я подумал, что пора вернуться к роману. И позвонил Тинну, с просьбой устроить приглашение мне и Марине как бы на конференцию. Что он и сделал, поселив нас на окраине Таллина у своих приятелей — актеров Русского драматического театра Эстонии. Они были на гастролях, а в их однокомнатной квартире поселилась влюбленная пара. На стене висела фотография Марины Влади и Владимира Высоцкого. Степень популярности Высоцкого сегодня трудно вообразить. Рукопись Тинн принес через два или три дня, но я тогда даже не стал ее смотреть, слишком мы были заняты друг другом. Все же человек должен иметь хотя бы одного настоящего друга, на которого он может положиться в самые скверные минуты жизни. Мне в этом смысле повезло. У меня был и, слава Богу, пока есть такой друг. Эстонец, весь советский период (и после) не любившей Москву, был самым надежным человеком в моей жизни [1]. Кстати, солженицынский Иван Денисович тоже говорил, что эстонцам всегда можно было доверять. Объяснить это не берусь. Просто в один из дней пришел друг Эдуард Тинн и принес довольно толстую папку, где лежали оба экземпляра романа. «Где прятал?» — спросил я. «Это мой маленький эстонский секрет», — подмигнул он. Мы прошли до какого-то кафе, но долго не рассиживались, очень спешили домой. Он не стал нас задерживать.

Два друга в Таллине — Владимир Кантор и Эдуард Тинн

Прошло еще несколько дней. Потом вернулись хозяева квартиры, мы поблагодарили и представились. Они вдруг так радостно улыбнулись: «Как здорово! Марина и Володя! Вы были на своем месте». Это дало мне установку на работу. В 1986 году на меня нахлынул роман «Крокодил». Роман этот я написал за три недели. Мне казалось, что если я его не напишу сейчас, то забуду крокодильскую эпоху. «Крокодил» всем нравился, кроме редакторов журналов, в которых мне говорили: «Где вы видели таких советских людей?!» Благодаря Самуилу Лурье, которому текст чрезвычайно показался, я напечатал этот роман весной 1990 года в «Неве», где Лурье тогда работал. Теперь его перевели на разные языки. Даже стипендию Бёлля не в последнюю очередь я получил благодаря «Крокодилу».

Но вернусь к «Крепости». До 1989 года я писал роман, не отрываясь. Очень много перечитал, причем то, что раньше и не думал читать. Поскольку главная героиня Роза Моисеевна (прототип — моя бабушка) почти сорок лет прожила в Аргентине, потом воевала в Испании и даже получила орден Красного Знамени за проявленный героизм (а на столе у нее стоял металлический бюстик Дон Кихота и интербригадовец в красной пилотке), я принялся учить испанский язык и погрузился в испанскую и латиноамериканскую литературу. И «Дон Кихот», и Борхес, и Хуан Карлос Онетти, и Маркес, да вообще латиноамериканский магический реализм был усвоен, и очень много читал Кальдерона, от него и от Сервантеса — явные барочные черты и барочная трагическая интонация романа. Прочитал книгу знаменитого аргентинского президента Сармьенто «Факундо». О Борхесе и Онетти опубликовал даже статьи. И написал больше сорока печатных листов. Правда, успел за это время защитить докторскую диссертацию, развестись и жениться на Марине. А Марина — родить дочку Машу. Но Марине читать рукопись романа не давал. Доверял я тогда только оценке отца. Отец держал роман почти неделю. А потом сказал, чтобы я приезжал поговорить. Роман ему скорее не понравился, хотя сказал, что замах мощный, объем тоже не маленький, есть пара очень удачных глав, особенно глава с пророчествами. Но мало энергии, нет интриги, которая бы держала действие. А тогда все у меня кончалось сравнительно благополучно, героев жалел, не хотел погружать их в ужас жизни. «Ну и ладно, — сказал я, — значит, не получается у меня большая форма». Отец рассердился: «Что за малодушие! Знаешь, сколько раз Толстой переписывал “Войну и мир”? Тринадцать раз. А это все же эпопея! И у тебя вариантов нет. Надо все переписать от первой до последней строчки».

Карл Кантор

Я не удержался: «А удачные главы тоже переписывать?» Отец пожал плечами: «Ты пиши, как до них дойдешь — сам решишь!» Но тут уж меня заело. И я решил и в самом деле отложить все дела. За два с половиной года я не написал ни строчки постороннего текста. Разве что рецензию для «Знамени» на роман «Наследство», вышедший в «Октябре» и отдельным изданием в 1990 году, четыре года спустя после смерти Володи Кормера.

Когда я заканчивал роман, вновь всплыла тема укрытия, прятанья текста. В августе 1991 года я подошел к завершающей главе под названием «Последняя возможность свободы». Я и без ГКЧП знал, что герой реализует в этой стране последнюю возможность свободы через самоубийство, попытка переворота, так мы восприняли ситуацию, казалось, добавила энергии в переживания героя. А случилось так. Утром жена мне говорила, что я многое угадываю, что многие концовки моих текстов исполняются. Я возразил, что вот, мол, написал про крокодила, а его, разумеется, нет и не будет. Вполне серьезно возразил. И тут позвонила теща. Я первый снял трубку. Обычно она со мной не говорила, сразу требовала к телефону дочку. Но тут сказала быстрым голосом: «В стране переворот. У власти какое-то ГКЧП. Включите телевизор». Перед этим я закончил предпоследнюю главу «После смерти», которую Марина прочитала через плечо и сказала, что ей страшно здесь жить. А теперь, включив телевизор и увидев лица людей, как бы отстранивших Горбачева, обещавших навести порядок в стране и уже пославших танки в Прибалтику, мы оторопели. «Ну вот, — сказала Марина, — вот и крокодил пришел». Утром я пошел на работу, двигаясь между танков, которые оккупировали Москву. Адреналин был на высоте. А вскоре началась осада Белого дома. Первая реакция была — ехать. Там друзья. Но жена сказала: «А мне кажется, надо тебе дописывать роман. Ты столько над ним сидел. Было бы глупо не завершить работу. А потом думать, куда его снова прятать…» И писал я, не разгибаясь, пока шла борьба вокруг Белого дома, пока гекачеписты мотались в Фарос к Горбачеву, отрывался только, чтобы послушать «Эхо Москвы». И я дописал роман за три дня, к моменту завершения всей истории с ГКЧП. И отец на сей раз сказал все хвалебные слова, какие мог. Это, конечно, для меня было очень важно, потому что я доверял ему полностью: он всегда говорил то, что думал.

Но мысль о том, что надо найти роману некое надежное укрытие, меня не оставляла. Не было ощущения, как, скажем, у Солженицына, что этот текст откроет кому-нибудь глаза на что-нибудь, сообщит правду о, скажем, советском строе, но туда была вложена душа и много лет работы, напряженного творческого писания, и не хотелось, чтобы это пропало. Хотелось, чтобы хоть кто-то услышал мой внутренний голос. Сразу скажу, что полный текст романа так и не был опубликован, печатались отрывки, сокращенные варианты, даже отдельной книгой роман вышел изрядно сокращенный. Но об этом еще расскажу. Пока же доведу до логического завершения тему «прятать». В конце 1991-го, под Новый год, позвонила мне домой Дагмар Херрманн, с которой я познакомился за год до этого в Германии. Дагмар была сотрудницей в огромном проекте Льва Копелева «Немцы глазами русских и русские глазами немцев». Сотрудники копелевского проекта были тесно связаны с Фондом Генриха Бёлля, куда Дагмар передала мои книги. Собственно, она и рассказала мне о фонде, без нее я бы никогда и не подумал, что кто-то может меня пригласить в другую страну, чтобы писать, и платить при этом за это стипендию. Это было выше моего советского понимания, ибо в СССР такого рода оплаченные дома творчества получали советские маститые, доказавшие свою верность власти. И вот она сказала, что мои книги победили по трем номинациям и что я получаю стипендию Фонда Бёлля на 1992 год, на полгода, начиная с июля, что весной она приедет с коллегой в Москву по делам и передаст мне деньги на дорогу: «Поздравляю вас с наступающим немецким годом». И когда они приехали, я упросил Дагмар забрать рукопись романа, пусть хранится она в Германии: кто знает, какое еще ГКЧП объявится в России. «Только рукопись тяжелая», — сказал я, извиняясь. «Такая тяжесть только в радость», — ответила почти в рифму немецкая красивая женщина и христианка.

Печатать, или Ожидание счастья

Я, если честно, ожидал чего-то похожего на счастье — счастье не случайное, а заслуженное многолетней работой. Первый раз в истории моих художественных писаний я был уверен, что текст будет напечатан, и даже знал, в каком издательстве — в издательстве им. Сабашниковых, где в 1991 году вышел роман-сказка «Победитель крыс» огромным тиражом. Издатели знали, что я пишу очень большой роман, и были готовы его издать. И когда они прочитали текст, то приняли его, роман им понравился. «Если бы в нашей стране существовала живая литературная критика и естественно и свободно выражалось общественное мнение, этот роман вызвал бы бурю: и хулы, и хвалы. С жестокой беспощадностью, позволительной только искусству, автор романа всматривается в человека — в его интимных, низменных и высоких поступках и переживаниях. А в общем основные темы просты и жутковаты: любовь, насилие, смерть», — так они анонсировали этот роман в 1992 году. Во всяком случае, когда я в июле уезжал в Германию на стипендию Бёлля, уже была верстка романа (она до сих пор у меня хранится). При этом русский издатель отправил дайджест романа во французское издательство «Фламмарион», которое пообещало, что сразу после выхода романа в издательстве Сабашниковых он будет переведен и издан во Франции. Так что ехал я в приподнятом настроении, в ожидании должного наступить счастья, более того, как последний идиот, рассказывал немецким литературным знакомым, что у меня должен выйти новый роман по-русски и практически сразу по-французски. И, конечно, сглазил! Нельзя о таком рассказывать встречным и поперечным, надо иметь простое писательское суеверие. Но я нес в себе уверенность, что, говоря словами пиратов из романтически-приключенческих книг, поймал ветер удачи.

Опять же первый раз в жизни, когда мне стукнуло уже сорок семь лет, я был признан писателем, мог не скрывать этого как чего-то постыдного и противоречащего моим профессиональным занятиям. Сидя на стипендии Бёлля, я все же, чтобы не расслабляться и скучая по дочке, написал маленький роман-сказку «Чур. Сказка для дочки Маши». Разумеется, гуляя между Freistaat (в переводе это значило «свободное государство», шутка в духе Бёлля) Langenbroich — деревня, где стояло за оградой несколько домов Бёлля в окружении огромного сада. Дома эти стали пристанищем стипендиатов фонда, писателей и художников. В те месяцы, что я там жил, у меня были хорошие соседи: художник Юрий Ларин и его жена Ольга Максакова (замечательный врач, работающая до сих пор в нейрохирургии имени Бурденко), потом художник Давид Боровский с женой Мариной, писатель-«нонконформист» из бывшего ГДР — Rudolf Wawerzinek. Приезд мой туда был довольно смешной. Прилетел я в Кёльн, встретила меня Дагмар, привезла домой и спросила, хочу ли я то, что предлагает мне фонд на эти полгода, — машину и компьютер. Что касается машины, то я и сейчас бы от нее отказался, но тогда я отказался и от компьютера. Напоминаю, что шел 1992 год. И мы — большинство! — еще в глаза не видали эту машину. Поэтому я попросил велосипед и пишущую машинку с кириллицей. Надо сказать, Дагмар, хоть и была слависткой, в очередной раз подняла на меня ошеломленный взор, сказав, что велосипед не проблема, но машинка с кириллическим шрифтом — это проблема. Но для своего стипендиата фонд постарается. Перед этим я ее ошеломил, когда в первые дни нашего знакомства, в мой первый приезд, спросил, где можно купить сухое молоко для маленькой дочки. Она посмотрела на меня вопросительно: «А чем ваша дочка больна? Какое молоко ей надо?» Но дело было в том, что молока в Москве в тот год практически не было, и жена Марина вставала каждый день в пять утра, писала на запястье номер очереди, шла домой, снова выходила к восьми в магазин. Там по номерам на руке «в порядке общей очереди» давали по полулитровой бутылке молока «в одни руки», как тогда говорили. Молоко было не лучшего качества, поэтому порошковое молоко могло оказаться решением проблемы. Я попытался пояснить, что дочка здорова, но, видимо, больна страна, потому что в Москве нет молока. «Не понимаю, — сказала Дагмар, — в такой большой стране, где так много полей и травы… Не понимаю». Это и вправду было трудно понять, но так было. «Но это можно у нас купить в аптеке». Мы пошли в аптеку, где Дагмар, показывая на меня, сказала провизорше, что господину из России нужно сухое молоко для дочери. Провизорша дружелюбно кивнула: «У нас есть разные виды сухого молока. От какой болезни оно вам нужно?» Дагмар перевела и все же спросила на всякий случай: «Владимир, все же чем больна ваша дочка? Не стесняйтесь, в аптеке это как у врача — можно все говорить». Немного раздражившись, я ответил, что мне нужно ПРОСТО МОЛОКО, и это все. Аптекарша кивнула, что это тоже возможно, но за «просто молоком» нужно послать на склад. Я уходил на какую-то встречу с очередным русским эмигрантом и спросил Дагмар, сможет ли она зайти через пару часов в аптеку. Вечером меня ждали четыре килограммовых пакета с сухим молоком. «Сколько я должен вам?» Она отрицательно покачала головой: «Нисколько. Это же для ребенка».

Так вот, в очередной раз удивившись русской неприхотливости, которую удовлетворить было сложнее, чем достать европейский ширпотреб, она повезла меня в дом Бёлля, сказав, что это довольно-таки далеко, «немецкая тайга». Деревня — немецкая деревня, в сущности, маленький поселок с кирпичными домами — находилась, как я потом выяснил, рядом с городком Kreuzau. Но Дагмар как-то об этом мне не сказала, просто она знала, что в имении Бёлля я не один. Она взяла ключ у хаусмайстера, провела в дом Бёлля, где внизу была кухонька, душ и туалет, а на втором этаже спальня и кабинет с письменным столом. Был вечер пятницы. Объяснив, как и чем пользоваться, Дагмар вдруг достала большой хлеб, круг колбасы и пачку кофе, фильтры для кофеварки, сказав, что из фонда ко мне приедут в среду и привезут стипендию, пишущую машинку и велосипед. И уехала, а я, уставший, рухнул в постель. Утром проснулся рано, принял душ, выпил кофе и вышел во двор. Чувство попадания в Эдем охватило меня: ясное синее небо, утренний холодок наступающего жаркого дня, огромный сад, куда тут же зашел, а там полные плодов яблони, груши, вишни, кусты смородины и малины, земляничная поляна и чего-то еще, чего я не видел. Все говорило о некоем восхождении, а впереди виделась и заслуженная награда — выход романа. Но надо было понять, где я, найти почту, чтобы позвонить домой, магазин с едой, аптеку на всякий случай. Я вышел за ворота: ряд каменных двухэтажных домов, около одного из них возился человек со своей машиной. Я приблизился и произнес со своим диким произношением заранее приготовленные фразы на немецком: где здесь почта, аптека и магазин. Он с удивлением глянул на меня и сказал: “Keine Post, keine Apotheke und keine Geschäft”. Ответ его я понял, расстроился и порадовался предусмотрительности Дагмар, решив, что хлеб, колбаса, кофе и разнообразные фрукты позволят мне продержаться до среды. Вернувшись домой, я распаковал чемодан, развесил и разложил одежду, достал было блокнот и ручку, как вдруг снизу раздался стук в дверь. Я спустился вниз, открыл дверь, перед дверью стоял невысокий человек с как будто извиняющимся лицом и протягивал руку: «Давайте знакомиться. Меня зовут Юра Ларин, а моя жена Оля приглашает вас на завтрак». Я тоже представился, мы пошли к их дому, а по дороге я судорожно вспоминал, откуда мне знакомо это «Юрий Ларин». Мы вошли в их квартиру, сели за стол, Оля тоже приветливо протянула руку и пригласила за стол с вполне немецким завтраком, где даже мармелад был. И тут я вспомнил, хотя и смутно, статью в московской газете о Николае Ивановиче Бухарине. Что он за год до ареста и казни женился на молодой женщине, тоже из партийной семьи, Анне Лариной, что она сохранила завещание Бухарина будущему ЦК, выучив его наизусть, в котором он отрицал свою вину перед партией. Компартию как раз пытались запретить, на этом фоне оправдание казалось полной нелепицей. И вместе с тем поразительная женская верность не могла не произвести впечатление. И я воскликнул, от смущения перепутав слова: «О, вы внук Бухарина!» Оля рассмеялась: «Юра, смотри, как Володя тебя омолодил! Володя, Юра не внук, а сын Николая Ивановича!» Я покраснел, извинился. И тут же вспомнил подробности статьи, что сын Бухарина жил в другой семье, под фамилией матери, и до двадцати лет даже не подозревал, чей он сын. Может, такая судьба и оградила его от фанаберии, свойственной детям начальственной элиты. Был Юра скромен, все время проводил со своими холстами, очень хороший художник, с мягкой ненавязчивостью рисовавший мир, который видел. Оля прошла со мной до Kreuzau, где можно было купить практически все — и продукты, и белье, и одежду, и красивую посуду, и разнообразные немецкие штучки, которые создают домашний уют. Пешком ходу было минут двадцать через пригорки парка и как бы лесной дороги, но ходил и автобус, который шел три-четыре минуты. Потом Ольга показывала мне наш участок и окрестности, где за забором тянулись кусты ежевики, ряды кустов шиповника, по опушке недалекого леса росла земляника и дикая малина. «В общем, Володя, — сказала Ольга, — все, что до леса, по сути дела наше, можем этим пользоваться». Помолчала и добавила голосом Кота в сапогах, усмехнувшись: «Впрочем, что за лесом, тоже наше».

Так мы прожили бок о бок несколько месяцев. Удивительная пара!

Юрий Ларин и Ольга Максакова (июль-август 2011)

Пересказывать жизнь этих нескольких месяцев — другая задача. Мне было хорошо, но даже как-то неловко от этого состояния длящегося счастья. Скверно было только, что телефоны пока еще глушили, дозвониться было сложно, письма шли очень долго — то ли почтовые чиновники искали в письмах деньги, ибо часто из прекрасного далека люди слали валютные денежные знаки родственникам. Но, пожалуй, это была самая большая неприятность, не мешавшая ощущению счастья. Однако, видимо, неслучайно в романе «Крепость» главная героиня, бабушка Роза Моисеевна, вспоминает стихи своей дочки, ставшей известной аргентинской поэтессой, в своем переводе. А стихи такие:

В доме все было готово,

ожидали счастья.

Мыли, гладили,

чистили, наводили блеск.

Счастье не пришло.

В доме все было готово,

ожидали счастья.

Готовили еду, закуски, выпивку.

Счастье не пришло.

В доме все было готово, ожидали счастья,

там были настоящие люди,

они вышли из тюрьмы

и готовились к борьбе.

Счастье запаздывало.

В доме все было готово, ожидали счастья.

Пели, смеялись,

плакали, танцевали.

Счастье подошло к двери, посмотрело, вздохнув, и ушло…

В другом месте

его срочно ждали.

И вправду, счастье подошло к двери, посмотрело, вздохнув, и ушло…

Я вернулся в Москву, в самолете воображая, как возьму в руки томик своего романа на русском языке, а вскоре и на французском. С издателями последние месяцы я никак не мог связаться, да и не очень к этому стремился, ведь дома у меня уже несколько месяцев лежала верстка практически готовой книги. Дома ждал меня квартирный вопрос (в нашу коммуналку подселялся алкоголик) и ненапечатанный роман. Это был какой-то обвал. О квартире рассказывать не буду, но о романе, разумеется, надо. Еще перед моим отъездом издатели сказали, что хотели бы роман иллюстрировать, как был иллюстрирован «Победитель крыс». Я был против, говоря, что подобные романы требуют мыслительного усилия, а не картинок. Но у издателей были свои коммерческие соображения. Естественно, обратились они к моему брату, который иллюстрировал роман-сказку, но он почему-то не мог и рекомендовал своего близкого приятеля Андрея Цедрика, одноклассника и однокурсника, и художника хорошего, и человека замечательного, при этом верующего. Две мелких истории. Первая рассказана братом, как в школе еще Андрей на перемене, стоя у окна, читал Евангелие. Проходивший мимо учитель литературы вдруг вырвал из его рук книгу: «Что это у тебя?!» Напомню, что в советское время Евангелие была книгой запрещенной, за его чтение можно было и из школы вылететь. Андрей изловчился и вырвал у литератора книгу, спрятал под школьный китель и бросил в ответ: «Англо-русский словарь!» Второй случай наблюдал я. Это уже был период его институтского учения. Мы встречались на кольце трамвая 27 на Войковской. Он должен мне был передать какую-то книгу. На трамвайной остановке пошатывался какой-то пьяный мужичок. Увидев нас, людей по виду серьезных и трезвых, мужичок припал к груди Андрея и спросил, где он находится. «Метро Войновская», — ответил Андрей, отодвигая мужичка в сторону. «Вот куда меня черт занес!» — промычал мужик. «Именно он», — ответил Андрей. И я подумал тогда, что так мог ответить только верующий человек. Но после успеха его живописи на Западе, после того как он получил в Голландии немалые по тем временам деньги, он запил, причем мертвецки, по-русски. И издатели рассказали мне, что Андрей сделал эскизы, эскизы им понравились, что сроку он попросил два месяца, но пил без продыху и через два месяца принес все тот же ватманский лист эскизов, да еще с какими-то подозрительными следами на листе, сказав, что он свинья, что сам это понимает, но побороть себя не может. В темпе картинки к роману нарисовал брат, но типографские цены на книги с иллюстрациями взлетели неимоверно. Сережа Артюхов, директор издательства и прямой потомок Сабашниковых, еще надеялся, что вдруг цены опустятся до прежнего уровня, я в это не верил и просил его издать роман без иллюстраций. Прошла пара месяцев. Сережа решился, но в этот момент типографские цены даже не взлетели, а просто оторвались от Земли. Как космическая ракета. Сергей просил меня ждать, никуда роман не носить и даже выплатил полный гонорар, чтобы тем самым связать меня и денежными обязательствами. Но я и без того считал себя многим обязанным издателям, которые выпустили в свет роман-сказку, текст, отвергавшийся в течение девяти лет самыми разными издательствами, но потом с легкостью преодолевший барьер в 200 000 экземпляров. А заказов вообще было на четыреста тысяч, но издатели решили переждать год, а то и два, и снова выйти с этим текстом на рынок, но тем временем лопнул Советский Союз, а с ним и книготорговля сошла практически на нет. Теперь же не было денег на издание романа. Сережа и Лариса (главный редактор, бывшая моя однокурсница) не хотели, а потому и не могли раскручивать свое издательство через детективы, фантастику, политический ширпотреб, хотели печатать либо мемуарно-научную литературу (издали мемуары Б. Чичерина, М. Сабашникова и др. — чтобы хотя бы в литературе оставить этос либерально-буржуазных кругов России), либо то, что они считали современной высокой литературой. Мой роман попадал в высокую литературу, и это, конечно, радовало, но он не печатался. Что радовать никак не могло. А гранта на издание романа я достать не мог. Наконец, Сергей снял с меня зарок, разрешив носить рукопись по разным журналам и издательствам.

Сергей Артюхов

В московских журналах, где не печатали моих рассказов, разумеется, не стали глядеть и на роман. Период длинных романов (Гроссмана, Солженицына и т.д.) закончился, читатель больше не хотел романов с продолжением. Рукопись мне возвращали с плохо скрываемым презрением к человеку со стороны. Переправил рукопись (замечу, что электронной версии тогда у меня не было) в Питер Сане Лурье, опубликовавшему в «Неве» роман «Крокодил», а в дни ГКЧП напечатавшему в «Невском времени» мой страшный рассказ «Удар копытом» (1990 года), с предварительными словами, что писатель предчувствовал, а мы не прислушались. Но у Лурье возникли какие-то проблемы с руководством журнала, и он мне написал, вернув рукопись, что, мол, Володя, я вам еще пригожусь, а пока не могу. Правда, самый замечательный ответ я получил в издательстве «Культура», где директором был интеллектуал Михаил Швыдкой, а главным редактором — мой однокурсник и приятель, германист Михаил Рудницкий. К нему-то я и отнес рукопись, которую он держал две недели. Ответ его стоит подчеркнуть. Возвращая рукопись, он сказал с пониманием настоящего германиста: «Володька, может, это наши “Будденброки”, но кто их сегодня будет читать. Для нашего издательства это не подходит». Еще раз повторю, что издательство называлось «Культура», а германист Миша не мог не знать, что «Будденброки» были поначалу опубликованы мизерным тиражом, на посмотр, как поведет себя публика, и Томас Манн писал тогда в одном из писем, что за два месяца продано уже тридцать экземпляров. Но жадность первоначального накопления капитала была сильнее культурных соображений. На этом хождение по издательствам я прекратил. В «Литературном обозрении» мой другой однокурсник Валя Масловский попытался опубликовать главу «Умствования» о русской классике как «русской Библии». Леонард Лавлинский (главный редактор) в верстке публикацию зарубил. Я пошел к Игорю Дедкову, совершенно замечательному, чистому и принципиальному критику, выехавшему из провинции, настоящему новомировцу, но без их партийных пристрастий, работавшему в «Новом мире», ушедшему оттуда из-за разногласий с начальством, но в сумятице перестроечных и постперестроечных лет ставшему заместителем главного редактора журнала «Свободная мысль», бывшего «Коммуниста». Я принес ему полную рукопись. Не знаю, зачем. Видно, хотелось слова одобрения от человека, которого я уважал. И слово это я получил. «Будь я главным редактором “Нового мира”, — сказал Дедков, — я бы этот роман напечатал. Но давайте думать реально. Что из этого романа мы можем опубликовать в нашем журнале?» Тогда я показал ему верстку главы, не пошедшей в «Литературном обозрении». На следующий день он мне позвонил: «Берем». И текст вышел: Умствования (фрагмент главы из романа «Крепость») // Свободная мысль. 1993. № 10. С. 44–56. «Может, это вам поможет», — сказал по выходе номера Дедков. Не помогло.

Здесь я хотел бы сделать неожиданное отступление. Как-то я пошел с женой и приехавшей в Москву Дагмар Херрманн на спектакль Валерия Фокина «Остановка в городе N». Спектакль был настоящей классикой. Билеты были номерные, зал крошечный. И вдруг после аплодисментов ко мне подошел служитель и сказал, что режиссер хочет со мной поговорить. Удивившись, я спустился на сцену, где услышал неожиданно, что Фокин читал моего «Крокодила», хотел по нему делать спектакль, но не нашел меня (это было время моей полугодовой бёллевской стипендии), но теперь он перегорел с этой темой и нет ли у меня чего-нибудь нового. Я сказал, что есть роман, но он очень большой, не для спектакля. «Принесите», — сказал Фокин. Я принес полную верстку. И через неделю мы снова встретились, и он сказал, вдруг переходя «на ты» (то есть я стал свой): «Вова, я готов это ставить. Но это конечно телевидение, я хотел бы сделать от трех до пяти серий. Я уже звонил на вторую программу, они готовы взять три серии. Про тебя они тоже слыхали. Но я из-за Центра Мейерхольда весь в долгах. Нужно достать всего-навсего девять миллионов». Для меня это было типа звездочку с неба. Но я сказал, что попробую найти мецената. Разумеется, все мои поиски были безуспешны. Устраивать свои дела никогда не умел.

Как вдруг в 1995 году журнал «Октябрь», куда я отнес предусмотрительно верстку, а не рукопись, заинтересовался романом, и в день моего рождения мне позвонила заместитель главного редактора Нина Константиновна Лошкарева и сказала, что роман им понравился и они берут его в полном объеме. И опять же сдуру я рассказал об этом не такому, как прежде, широкому кругу людей, только родственникам, все порадовались, особенно брат, который знал Лошкареву, даже сказал, что попробует утвердить ее в этом решении. Прошло время, я принимал участие в конференции с американцами о проблемах демократии, первая часть была в Москве и на волжском Плёсе, вторая часть должна была происходить в Штатах, в Огайо, город Колумбус. И вдруг за неделю до отлета мне позвонила Лошкарева с просьбой зайти. «Как вы понимаете, — сказала она, — принимая решение о публикации такого большого романа, мы советовались с разными понимающими людьми. Нет-нет, мы не изменили свое отношение к вашему роману, он нам все так же нравится. Но по совету людей, к вам расположенных, мы просим вас сократить роман вдвое, чтобы читатель сумел одолеть такой сложный текст». Я ответил, что подумаю, что сейчас улетаю в США, там буду тоже думать, а по возвращении дам ответ. А сам решил больше никому и никогда не рассказывать о том, что у меня нечто удается, вытравить из ментальности даже малейший намек на хвастовство.

По возвращении я сократил роман до двадцати листов. Поначалу взяли читать, не испортил ли я роман сокращением. Логика замечательная: вначале требование сократить, а потом смотреть, не стало ли хуже. Зачем сокращать хорошее? После прочтения сказали, что по-прежнему хорошо. Но этого оказалось мало. Редакция разохотилась и потребовала сократить еще пять листов, а то в два номера журнал не уложится. Я попробовал позвонить в другие журналы, где меня немножко знали. Везде говорили — семь-восемь листов, но понимаете, мол, не факт, что возьмем. И я остался при «Октябре», сократив еще пять листов. А потом мне позвонил завотделом прозы и сказал, что ему удалось сократить еще четыре листа. Это походило на издевательство. Но я не представлял, до какой степени может дойти нечувствительность к тексту. Редактор вычеркнул всю аргентинскую линию, всю линию бабушки Розы Моисеевны. То есть центровой узел романа [2]. Тут я понял булгаковскую Маргариту, которая крушила квартиру критика Латунского. Но крушить ничего не стал, только сказал сквозь зубы, что есть предел крушения крепости и что я забираю роман. Редактор пожал плечами: как хотите. Но руководство все же чувствовало себя связанным словом (в этот период данное слово еще хоть что-то значило у людей старшего поколения, молодому редактору лишь бы выполнить приказ о сокращении, а не хочет автор, так и хрен с ним: кто такой!). И роман (вернее, остатки романа; чуть не написал «останки») был опубликован в двух номерах — шестом и седьмом — «Октября» за 1996 год. В 12-м номере «Октября» вышла статья Дмитрия Бавильского «Сон во сне. Толстые романы в толстых журналах» в постмодернистском стиле. Там пара страниц была и о «Крепости» — страниц, мне понравившихся. Но друг моего детства, биофизик, прочитав статью, позвонил и спросил: «Так и не понял: хотел ли он тебя похвалить или обосрать». Классическое восприятие постмодернистского текста. Смешно сказать, но этот искореженный роман был номинирован на премию Букера и даже вошел в long list. Но не более. Уже потом я сообразил, что иного и быть не могло. Когда вы подаете заявку на грант, там есть пункт, получали ли вы раньше какие-либо гранты. Поначалу я стеснялся указывать предыдущие гранты (будто хвалюсь), но мне объяснили, что такое указание облегчает работу эксперта: раз уже давали, можно и еще раз дать. Мое имя не значилось в мейнстриме литературного процесса, а потому и роман читался, не читаясь. Примерно в те же годы я занимался перепиской замечательного русского мыслителя и писателя-эмигранта Федора Степуна. Среди прочего я публиковал его письма Семену Франку, в которых Степун утешает Франка. Немецкие издательства, несмотря на усилия Степуна, отказывались печатать его книги. И, скажем, о книге Франка «Непостижимое» написал, что эту удивительную, одну из лучших книг века немцы боятся печатать, потому что ее нельзя будет продавать. Она по своей сущности чужда настоящему времени. Она в прошлом и, может быть, в будущем, но не в настоящем [3]. Вот так и я думал о своем романе. Эти слова, как и слова Ницше о своих книгах, что это книги для немногих, очевидно, всегда служили утешением для литературных неудачников вроде меня.

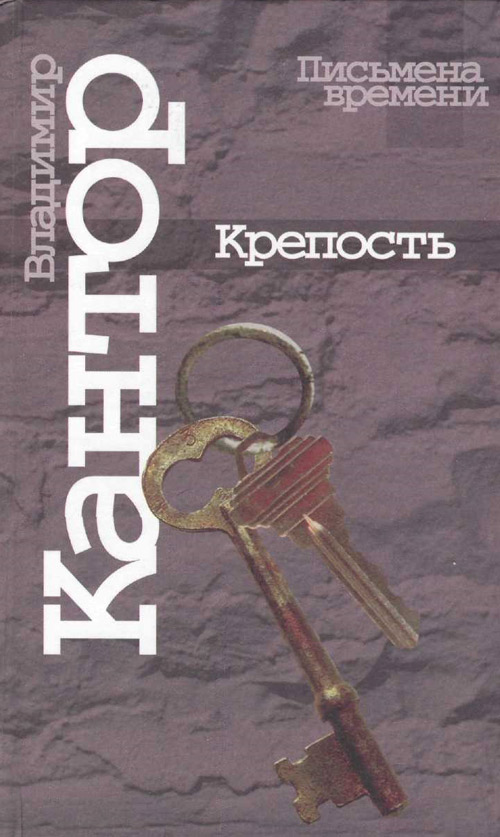

Конечно, при этом я не оставлял попыток издать роман целиком. К этому времени в замечательном издательстве «РОССПЭН», ориентированном на историческую, политическую и философскую литературу, я издал начиная с 1997 года несколько книг, довольно толстых. С директором издательства Андреем Сорокиным мы, кажется, научились понимать друг друга и уважать друг друга. Андрей читал мою прозу, знал о романе, но в научную парадигму издательства он слабо вписывался. Надо было найти ход, объясняющий решение издательства публиковать роман, а также грант, позволивший бы обойти упреки в непрофильной трате денег. Ход нашла Светлана Яковлевна Левит, придумавшая много издательских серий. Она и предложила издательству новую серию — «Письмена времени», в которой можно и нужно было печатать не строго научные, а мемуарные, в том числе художественные тексты, в которых можно было бы найти понимание эпохи. Серия существует и сегодня, но роман был напечатан всего один. Правда, мне пришлось убирать из текста слишком живые подробности быта. Хотя они все же остались, но бульон стал менее насыщенным. Теперь главной осталась задача достать грантовые деньги. Поначалу я решил обратиться к еврейским меценатам, поскольку в романе явственна была еврейская тема. Я не очень верил в еврейскую карту, слишком ничтожна была тема для народа, живущего испарениями холокоста и постоянной войны, но поначалу мне сказали в фонде, что субсидируют книгу, предварительно, правда, прочитав ее. Я передал туда журнальный вариант. Он вроде бы понравился. Но потом потихоньку грант замотали. Олигархов я никого не знал, да и не мог вообразить, как к ним подойти с такой странной просьбой — помочь изданию романа. Вроде как нищий с протянутой рукой. И этой самой рукой я и махнул на все это дело. Но оказалось, что преждевременно. Помогла неожиданно не то русская широта, не то расхристанность, не то та необъяснимая русская щедрость, когда с пьяных глаз вместо десяти копеек дают нищему сто, а то и тысячу рублей.

Уже был август 2004 года. С момента написания окончательного варианта романа прошло тринадцать лет. Мой приятель Алексей К. отмечал свой день рождения, который всегда у него проходил как мальчишник. Что делают взрослые мужики, собравшись поздравить своего друга? Выпивают, разумеется. А поскольку нет хоть чуть-чуть гармонизирующего их женского начала, то выпивают серьезно. Вот и в тот день выпивали. А потом я вышел на кухню покурить, где сидел Валера, старый приятель, даже друг Алексея. В те дни он оказывал разные пиар-услуги. Лицо авантюриста, обаятельная улыбка, был он похож чем-то на молодого Крючкова — киноактера, разумеется. И, затянувшись, выпустив изо рта кольцами дым, спросил: «Ну что, достал спонсора на свой роман?» Что за роман, он не знал, да, кажется, и вообще художественную литературу не читал. Но от выпитого алкоголя был абсолютно добродушен и захотел совершить нечто хорошее для друга своего друга. «А сколько издательство хочет денег, чтобы приступить к печатанию?» — поинтересовался он. Но в его интонации я уловил нечто большее, чем простой интерес, уловил ему самому неожиданное и не очень внятное желание помочь. «Две с половиной тысячи баксов», — сказал я несмело, но при этом странным чутьем понимая удачу. «Всего-то! — с пьяной широтой воскликнул он. — Нет проблем, завтра их получишь. Позвони мне». На следующий день, как мне кажется, он хотел бы забыть о своих словах. Я же вцепился в его предложение, как маньяк. И позвонил — раз, другой, третий. Весь день он не откликался. На следующий день он сам мне позвонил из другого города, уже сильно поддатый: «А может, мы издадим твой трехтомник? Тебя, оказывается, читал Имярек. Ему нравится. Давай я договорюсь с каким-нибудь издательством и дам на твое издание двадцать пять тысяч баксов… Согласен?» У меня хватило ума ответить несогласием: «Нет, не надо. У меня с “РОССПЭНом” уже есть некая договоренность. Давай ее реализуем». Он немного был озадачен: «Ладно, я подумаю». Потом снова пару дней я не мог с ним связаться. Тогда я вспомнил известный фильм Чаплина про маленького Чарли и миллионера, который спьяну обещал ему всегда финансовые блага, а по утрам его не узнавал. Но все же в конце концов мой знакомый принял решение стать спонсором, заключил договор с издательством, что деньги перечисляются именно на издание романа Владимира Кантора. И дело пошло. Текст читался редактором «РОССПЭНа», привыкшей к политической и исторической лексике, поэтому фразочки героев, шутивших над стереотипами советских формул, переиначивавших эти формулы, она правила в соответствии с «правильными словами». Скажем, один из персонажей, глядя на наше начальство, бросал фразу: «Без царя В ГОЛОВЕ, а правительство рабочее». Она же правила так, как это было у Ленина: «Без царя, а правительство рабочее». Но это я заметил только, когда роман уже вышел. Меня тогда не было в Москве. Единственное, что еще я успел сделать перед отъездом, — вставить как послесловие полный вариант статьи о моем творчестве челябинского литературоведа Марины Загидуллиной «Русское барокко конца ХХ века. Творчество Владимира Кантора». Статья была отвергнута практически всеми журналами за исключением «Октября», тогда еще дружившего со мной, давшего сокращенный вариант текста. Главным редактором «Октября» стала тогда Ирина Николаевна Барметова, она и настояла на журнальном варианте статьи. Спасибо ей! Хотя само начало статьи было весьма провокативно: «Когда выйдет собрание сочинений Владимира Кантора, многое из того, что я хочу сказать, станет очевидным». Думаю, немало редакторов были в шоке от этой фразе. Собрание сочинений писателя, малопубликуемого и малопечатаемого!!! Да и вообще — писателя ли?

Я улетал тогда по гранту Фулбрайта в Нью-Йорк и следить за работой редактора не мог. Ошибки получились иногда смешные, иногда обидные. Но роман все же вышел в конце 2004 года. Повествовать о Нью-Йорке интересно, однако это вполне самостоятельная песня. Но одно не могу не рассказать. В Бахметевском архиве я занимался бумагами русских эмигрантов. А в самом Нью-Йорке я познакомился, а затем и подружился с Ларисой Шенкер, главным редактором журнала «Слово»/Word, в котором я с тех пор много раз печатался. Но речь не об этом. Журнал находится в том же помещении, где раньше был Еврейский рабочий комитет, по приглашению которого удалось эмигрировать из фашистской Европы великому русскому мыслителю Георгию Петровичу Федотову, в котором, кстати, не было ни капли еврейской крови. Так неожиданно возникла рифмовка моих научных занятий и жизни. Если же вернуться к «Крепости», то Марина прилетела ко мне на Рождество и Новый (2005) год и привезла роман, о судьбе которого она болела, может, даже больше меня. Это была, конечно, радость. Интересно, что, узнав о прилете моей жены в Нью-Йорк, ее американская приятельница Мередит Кигер из Западной Вирджинии заказала в Нью-Йорке нам на праздник специальные американские рождественские цветы (название не помню). Может, вспомнит кто из читателей. Вдруг в дверь позвонили, и посыльный внес замечательный букет. Записка при цветах была от Мередит. Как из такой дали прислать свежий букет?.. Мы даже не сразу догадались о такой простой возможности, как просто заказать цветы в том городе, где живет приятный тебе человек, и оплатить доставку.

Конечно, мы посчитали, что это добавление к радости выхода романа и что-то сулит.

Рождественский стол с фотографией дочери и цветами

Еще несколько месяцев я оставался в Нью-Йорке.

А потом 30 марта в день моего рождения была презентация романа в Овальном зале Иностранки. Мне в аккурат исполнилось 60 лет. Юбилей. Но роман — это как бы и новое мое рождение. С тех времен, когда я начал его писать, прошло 25 лет, а с момента окончания 14 лет. Произносили речи. Желали удачи, поздравляли. Мне казалось, что, наконец, у романа (пусть вышедшего и меньшим объемом, чем авторский вариант, пусть изданного без моего присмотра) начнется писательская и читательская судьба. Собрались друзья и знакомые. Пришли сотрудники из Вышки, где был я человеком новым. Было занятное удивление одной из сотрудниц, что профессор пишет романы, и деликатный совет, чтобы я писал и научные тексты. Многих это удивило, кто-то засмеялся. На самом деле, знали-то меня в основном как ученого, да и выход романа в научном издательстве говорил о том, что я свой более или менее именно среди ученых собратьев.

Я не обращал внимания на эти мелкие несуразности. Роман лежал передо мной, выпущенный типографским способом. И читатели (все присутствовавшие в Овальном зале были потенциальными читателями!) могут взять его в руки. И некоторые брали и прямо в зале принимались листать.

Первый читатель романа на юбилее и презентации (Маргарита Самохина)

Все же это книга! Книга в твердом переплете! И роман столько лет ждал своего издания!

Видимо, слишком долго ждал. Критика прошла мимо. Читали друзья и знакомые, им нравился роман. Я даже начал подсчитывать отклики. Их случилось около тридцати. Все, правда, упоенные, но это все же не то, что ожидает любой писатель. Хотя именно неуспех романа дал окончательную закалку моему, так сказать, стоицизму, если можно сюда отнести этот термин. Во всяком случае, умению жить и писать вне успеха.

Хотя был еще момент, когда нечто вроде тщеславного ожидания проснулось. Мне вдруг позвонил мой старый приятель, инженер и тоже литератор, сказав, что он даже не поехал с друзьями на лыжах, настолько увлек его мой роман. «Я им говорю: “Пока не дочитаю Кантора, никуда не поеду”. Вот и дочитал. Очень сильно. А ты Лялю Костюкович знаешь? Она в Италии живет», — быстро проговорил приятель. «Нет. А что?» Приятель удивился: «А еще писатель! У Ляли переводческое агентство, она живет в Италии. Сошлись на меня и пошли ей. У тебя электронная версия есть?». Поскольку книгу делали мои друзья, художник — Петр Ефремов, верстал Юра Балабанов, то электронная версия у меня была, что я и сказал. Он снова спросил: «Тяжелая? Мейлом послать сможешь?» Я посмотрел: «Чуть больше одного мегабайта». Он уверенно сказал: «Пройдет, посылай». И я послал. Через неделю или полторы (13 июня 2005 года) получил ответ.

«Глубокоуважаемый Владимир Карлович!

Ваш роман — сильное и запоминающееся удовольствие. Чувство, что это подлинная литература, охватывает сразу — а кроме того, запоминается то, из чего это построено, клочки московской жизни 60-х и 70-х, отрывки фраз, слова. Внутренний дискурс основных “главных героев”, рефлексия, продолжающаяся даже за пределами человеческого существования, создает читателю уверенный фон для сопереживания. Романов, ставящих перед собой столь масштабные задачи, очень мало, и ценность этой вещи неоспорима.

Думаем, что Вы понимаете, как непроста задача — продажа прав этого романа на Западе и в особенности в США. Первая и, пожалуй, основная сложность в том, что предперестроечный период советской истории составляет для западного читателя плюс-квам-перфектное прошлое. Читатель не умеет понять и того, что произошло в России вчера, что уж говорить о том, что происходило сорок лет назад.

Добавьте к тому крайне малую симпатию западного и в особенности англофонного читателя к масштабным романам. Все чаще предпочтение (переданное через цифры массовых продаж) отдается коротким книгам, которые можно воспринять за короткий промежуток времени (т.е. прочитываемые средним читателем за два-три дня).

Нам представляется, что Ваш роман (и мы готовы предпринять все для этого усилия) должен быть предложен в первую очередь на европейские рынки. Надо начинать работать с Германии и Франции. Если Вы согласны, чтобы мы представляли Вас в этих странах, мы с удовольствием начнем работу именно в этом направлении.

С глубоким уважением,

Елена Костюкович и Андрей Бурцев».

Да, это была очередная порция иллюзий. Ляля делала, что могла, и, кажется, даже сверх того. Она поставила на свой сайт все мои данные, все книги, все упоминания в прессе, посылала книгу в разные места, но все было впустую. Западного издателя на роман так и не нашлось. Можно продолжать, но в последнее время я все думаю, что необходимо издать все же полный вариант.

А пока такова история, но не судьба романа без судьбы. Я поставил подзаголовок: «Нечто почти личное». Почти — поскольку думаю, что не я один переживал подобные надежды и разочарования. Но жить надо без иллюзий. Как закончил Пушкин свой «Домик в Коломне», «Больше ничего / Не выжмешь из рассказа моего».

Примечания

Комментарии