Мэттиас Фрич

Деррида и наследование демократии

Наследование демократии в разрезе деконструкции: выбор нехотя и невольное сохранение традиции?

2 848

2 848

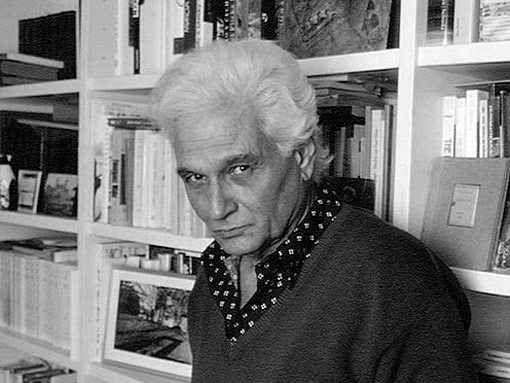

© Richard Melloul/Sygma/Corbis

Haddad Samir. Derrida and the Inheritance of Democracy. Indiana University Press, 2013. 178 p.

Судя по количеству книг и статей, опубликованных после смерти Деррида в 2004 году, интерес к его трудам не ослабевает — по крайней мере, в англоязычном сообществе. Кроме того, материалы многих семинаров до сих пор не опубликованы, и целый ряд текстов не переведен на английский язык. Тем не менее, истинный смысл аргументов и реплик Деррида только предстоит установить (хотя он, возможно, и проясняется), причем способами, которые, похоже, выходят за рамки привычного метода поиска новых интерпретаций автора. В этом, вероятно, нет ничего удивительного, ведь Деррида настаивал на неопределенности [смыслов] как на условии приобретения любого наследия: текст, не допускавший новых, в чем-то неожиданных прочтений, в сущности, вообще не мог бы быть прочитан. Это ставит интерпретаторов Деррида перед захватывающим противоречием: они должны чтить конечную недоступность его работы и все же одновременно всячески прояснять ее, чтобы продвигаться вперед в своих исследованиях. Один из способов разрешить это противоречие — открыто тематизировать напряжение между чтением и невозможностью прочтения, между усвоением наследия и открытостью будущему. Этот путь выбрал в рецензируемой здесь книге Самир Хаддад, и он твердо ему следует.

Основной аргумент тщательно проработанной, содержательной и выразительно нюансированной книги Хаддада таков: в «грядущей демократии» Деррида, как и вообще в его моральной и политической философии, не стоит видеть обращенность к будущему любой ценой, несмотря на слово «грядущая» в названии. В противовес тому, что Хаддад воспринимает как «утопизм» в работах о Деррида («господствующая тенденция» наделять будущее привилегиями), грядущая демократия должна рассматриваться с точки зрения содержащегося в ней «предписания наследовать прошлому очень специфическим образом» (c. 3). Специфика состоит в том, чтобы переосмыслить само противопоставление прошлого и будущего — противопоставление, в котором заключен главный тезис этой книги. Неудивительно, что его следует избегать: ведь уже Гуссерль и Хайдеггер, два важнейших для Деррида первоисточника, изначально спорили с предпосылкой линейного типа времени, делающего возможным оппозицию между прошлым и будущим (о линейном времени см.: c. 37–40). Поэтому утверждение, что грядущее тоже наследуется, требует новых уточнений, которые Хаддад и предлагает в шести главах, составляющих эту сравнительно короткую книгу (142 страницы мелким шрифтом плюс сноски).

В первой главе дана «структура апории», которая часто представляется общим выводом из чтения Деррида, в особенности из его толкования нормативных концептов (демократии, справедливости, дарения и т.д.). Хаддад подробно объясняет (в основном на примере гостеприимства), что апория заключается в противоречии и взаимозависимости между безусловным и условным законом, и убедительно критикует ошибочное прочтение, когда чистое или безусловное гостеприимство понимается как моральный идеал во всех контекстах (c. 21). Глава завершается выводом, что, несмотря на «формальную» структуру апории, ее члены «унаследованы» (c. 22), так что во второй главе необходимо исследовать связь между апорией и наследием. Вторая глава доказывает, что «структура» наследования тоже апоретична: наследование подталкивает нас к присвоению и интерпретации, но само сопротивляется им. Наследование одновременно требует и исключает присвоение и интерпретацию. Оно затруднительно без невольного подтверждения; что бы мы ни говорили о традиции — это всего лишь реакция на ее превосходство, хотя даже это требует фильтрации и отбора (c. 24–26). Итак, наследование заключается в колебании между пассивностью и активностью, необходимостью и выбором. Кроме того, в главе показано, что для Деррида унаследовать текст деконструктивно означает «поднять его ставки» (surenchère), раскрыв в нем «апорию в действии», — хотя такое наследование принадлежит области свободы и выбора, а не «сфере необходимости» (c. 34): то есть Деррида рекомендует его совершить (c. 35–37).

Третья глава связывает апоретическое наследование с демократией. Демократия есть унаследованный концепт, но такой, который превращает настоящее в будущее; поскольку демократия носит характер обещания. Она обещает, например, свободу и равенство (c. 63), но также и сам факт, что грядет некое будущее, будущее изменения и преобразования. Это делает демократию внутренне нестабильной, выливаясь в переменчивость, которую презирал Платон и которой, по словам Деррида, восхищался Руссо (c. 53). После этого исследования контекстуальных значений демократии в западной традиции глава завершается «сильным утверждением» (c. 66), что демократия как политическая форма — хотя для Деррида она всегда нечто большее, нежели просто один из режимов власти, — специфична своим недвусмысленным призывом к наследованию, своей открытостью к историям, находящимся в процессе создания. Ибо, допуская собственную критику и деконструкцию, демократия учреждает возможность совершенствовать свои унаследованные смыслы в открытом будущем. По Хаддаду, это демократическое наследование отличается нормативностью «пространства выбора» (c. 67), внутри которого Деррида наделяет некоторые элементы «демократического наследства» привилегиями перед другими, особенно такие, которые — как свобода слова, открытость для критики, гостеприимство по отношению к уникальному — позволяют апоретически поднимать ставки, что, согласно второй главе, и есть деконструкция (c. 68). Наследовать мы должны, но наследовать деконструктивно — это выбор.

Итак, заниматься деконструкцией в интерпретации Хаддада, то есть не просто описывать, но «активно распространять» апории (различие, без сомнения, весьма тонкое), открывая тем самым наследование для большей и дальнейшей трансформируемости, которая в первую очередь и делает деконструктивистское наследование демократическим (c. 79), — это нормативный выбор, и потому он требует обоснования (с. 73). В связи с этим в четвертой главе рассматривается вопрос, может ли деконструкция (и если да, то как) поручиться за себя и обосновать любой нормативный выбор. Рассматривая деконструктивную нормативность в этой, самой пространной главе, Хаддад затрагивает множество нюансов и привлекает больше вторичных источников, чем в других главах; эту главу можно считать ядром книги. Хаддад обозначает собственную позицию по данной проблеме, напрямую сталкивая две другие — противоположные друг другу, но благожелательные по отношению к Деррида. Согласно первой позиции, представленной Мартином Хэгглундом, деконструкция настаивает на неразрешимости противоречий и вследствие этого не может предоставить нормативные основания (под которыми понимаются нормы, правила или принципы) для предпочтения одного образа действий другому (с. 77). Вторая точка зрения, связанная с Ричардом Бирдсвортом и моей собственной гипотетической формулой (157n14), дана здесь в версии Леонарда Лоулора.

Лоулор заявляет, что деконструкция может нормативно обосновать выбор, опираясь не на позитивный, а на негативный идеал «наихудшего насилия», который призывает нас содействовать «меньшему насилию» (понятие, которое Деррида, как известно, употребил в эссе 1964 года о Левинасе [с. 80, 90], но — утверждает Хаддад — в последний раз). «Наихудшее» описывает положение дел, при котором стерты различия в целом; но в деконструктивном подходе одни только различия позволяют жизни жить, а наследованию — открываться грядущему. Если учесть конститутивный характер дифференциального отношения к инаковости и к смерти, то такое состояние полной однородности, как убедительно доказывает Хаддад, — это не настоящая возможность, не та возможность, к которой субъект способен стремиться (с. 88), а потому, считает Хаддад, оно не может стать мерой свободного и, значит, нормативно связанного действия. Далее он показывает, что всегда можно утверждать, что есть вещи хуже «наихудшего», принимая во внимание и невозможность этого (с. 87). И наоборот, но по той же причине, наихудшее часто сводится не к уничтожению жизни-в-смерти в целом, но к несколько менее великим знаменателям, таким как жизнь того или иного архива, культуры или наследия. Даже их разрушение без остатка может оказаться невозможным, коль скоро Хаддад предполагает, что полное истребление человечества все равно бы не затронуло все человеческие следы (с. 87).

Споря с идеей меньшего насилия, Хаддад дальше доказывает, — не так убедительно, но я не могу сейчас на этом останавливаться, — что угроза наихудшего «присуща всем позициям», поэтому противопоставление ей не отличает одну позицию от другой (с. 83, 88). Это мы можем понять из Хэгглунда, с чьей помощью Хаддад демонстрирует, что дерридианская «неразрешимость» подразумевает неотделимость угрозы смерти от шанса выживания (с. 75, 92). Итак, меньшее насилие неотделимо от угрозы наихудшего (с. 81). Остановившись на этом моменте, можно было ожидать, что Хаддад поставит вопрос, могут ли его собственные полезные различения между индивидуальными смертями, бедствиями поменьше и наихудшим (с. 84) сообщить «меньшему насилию» убедительность. Как бы то ни было, Хаддад далее утверждает, что акцентируемая Деррида непредсказуемость «конститутивно грядущего будущего» не позволяет предсказывать, какой образ действий приведет к меньшему насилию (с. 92).

Далее, уже не обращаясь к Лоулору, но продолжая полемику с Хэгглундом, Хаддад завершает главу выводом, что любая нормативность у Деррида есть результат ценностей, связанных с терминами, которые он то и дело выхватывает из «собственного» наследия: «Язык, с которым он по необходимости должен работать, уже является остаточной исторической ценностью» (с. 96). Каждому, кто утверждает, что историческая включенность в унаследованные языки, традиции и жизненные миры со-конститутивна для субъектов, — хотя нужно отметить, что для Деррида это не ход историзма, а продолжение квазитрансцендентального аргумента, который сам по себе перформативен или даже нормативен, — придется принять во внимание факт, что все эти истории несут в себе множество неразрывно связанных «ценностей» и оценочных языков, так что ее (вовлеченность) нелегко будет сделать осознанной и критической. По утверждению Хаддада, один этот факт позволяет Деррида обосновать его выбор: ведь этот выбор, как и любой другой, может опереться на те унаследованные ценности, которые достигли высоты «уровня унаследованной стабильности» (с. 96). Хотя Хаддад настаивает, что этот уровень нормативности, описанный им в терминах выбора, свободы и оправдания, вырастает только из унаследованных языков, он признает, что подобный уровень неотделим от безусловной открытости «грядущему будущему», которое, по его же утверждению, несет в себе собственное предписание. Следовательно, читатель в состоянии был бы ожидать, что Хаддад разъяснит отношения между нормативностью и открытостью — например, разовьет прежнее утверждение, что условное «гостеприимство» есть реакция на безусловную открытость. В дальнейшем, насколько я могу судить, он в явном виде не возвращается к поднятому им вопросу: как «относительно стабильные» унаследованные ценности могли бы обосновать вовлечение в деконструкцию?

В следующей главе Хаддад делает из рассуждения Деррида о дружбе прецедент демократического нормативного наследования, теоретизированного в предыдущих главах. Наследуя понятия «дружба» и «братство» в западной демократической традиции — а «Политика дружбы», как считает Хаддад, — самая генеалогическая книга Деррида (с. 102) — Деррида поднимает их ставки, усиливает противоречия и таким образом делает эти термины более трансформируемыми, а «политическую принадлежность» — более инклюзивной (с. 107). В этом случае апория, прослеживаемая в некоторых канонических текстах, состоит в том, что от друзей требуется быть одновременно похожими и непохожими, равными и неравными, симметричными и асимметричными, делить все и удерживать, тем не менее, достаточную дистанцию в отношении друг друга. Противоречие между двумя этими требованиями, одним — скорее греко-римским, а вторым — скорее христианским, часто сглаживается фигурой равного-но-непохожего «брата», то есть за счет исключения женщин — которые, как предполагается в этой главе, забыты и в работах самого Деррида (с. 116). Значит, деконструктивное наследование подобной традиции через усиление ее апорий заключается, прежде всего, в распространении грядущей демократии за пределы братства. Однако шаг этот не может быть чистым и итоговым разрывом (с. 108), так как, согласно предложенной аргументации, Деррида должен остаться в границах наследия, мобилизуя одни его стороны против других (с. 113).

Сомнение в ценности братства также означает сомнение в том, что политическое основано на мнимой естественности, уникальности и необходимости того рождения, что связывает братьев друг с другом. В связи с этим завершающая глава анализирует тему рождения — тему, несомненно, годящуюся для книги, доказывающей, что наследование возникает из бессрочного будущего. Согласно Хаддаду, рождение демонстрирует невероятную внутреннюю нестабильность в работе Деррида и посему представляет собой основной фокус будущего «наследования» этой работы за счет обострения уже ее противоречий (с. 118). Нестабильность внутри темы рождения состоит в его принципиальной многозначности: поскольку Деррида признает рождение негативным, позитивным, неоднозначным и апоретическим. Он часто связывает в позитивном ключе появление ребенка с открытостью будущему и с появлением незнакомца, по отношению к которому политическое и должно быть «гостеприимно» (с. 121), но также и считает братскую политику основанной на естественном рождении, а таковое больше связано с прошлым, — его взгляд на рождение неоднозначен и нестабилен (с. 123, 129). Эту неоднозначность можно возвести в апорию, показав, что уникальность рождения повторяется циклично, а незаменимой матери есть замена. Такое апоретическое понимание открывает рождение для наследования, то есть для «изменений его смысла и ценности» (с. 135).

Скрупулезное прочтение Деррида завершается в этой книге идеей, что наследник, в том числе деконструктивный, может лишь «дестабилизовать определенные понятия путем стабилизации других» (с. 141). Если это верно, наследники Деррида могли бы продолжить эти упражнения в генеалогии, раскрывая нестабильности в стабильностях, как сделал Хаддад в случае с рождением, и расширять их вплоть до включения самого понятия апории — того, что определяет деконструктивное наследование.

Позвольте мне сделать критическое замечание касательно подхода Хаддада к нормативности, поскольку я считаю его одним из двух главных проблемных вопросов книги (второй — наследование). Как уже говорилось, Хаддад ставил общую задачу исследовать, что у Деррида является нормативным, а что нет, и насколько обоснованы нормативные предпочтения самого Деррида, особенно «фирменный» для него выбор деконструкции — наследовать, вскрывая противоречия и обостряя их в апориях. Хаддад знаком с полемикой в соответствующей литературе относительно того, стоит ли рассматривать деконструкцию как «нормативную», и потому его работа обещает стать долгожданным развитием исследований Деррида.

Он предложил многосторонний подход к этой теме, которому я не могу отдать должное в своей рецензии. И все же мы видим, что один из его ключевых ходов — разграничение фактической «сферы необходимости» (с. 34) и области свободы и выбора. С первой мы ничего не можем поделать (с. 28), и иной она быть не может (с. 33); и, напротив, «сфера нормативного» для Хаддада совпадает со сферой выбора или «свободы». Именно эта последняя сфера требует обоснований, поставляемых, как правило, нормами или, как мы теперь уяснили, относительной стабильностью элементов традиции.

Я сомневаюсь, что есть польза от этого различения необходимых фактов и ценностей, которые, какими бы естественными ни казались, оставляют тот или иной выбор. Боюсь, оно может брать начало в объективистской метафизике, которую (по меньшей мере) хайдеггерианская феноменология и деконструкция стремились преодолеть. Хаддад признает (на мой взгляд, справедливо), что для Деррида наследование, безусловное «гостеприимство», справедливость, открытость будущему как радикально иному и т.д. — это и квазитрансцендентальные, и перформативные концепты. Без историчности и без открытости будущему не может быть создана ни одна личность и ни одна организация, моральная или иная. Но у этой квазитрансцендентальной интуиции есть «перформативное» или даже «нормативное» значение, поскольку наследование не есть данность, но всегда «задача», обещанная будущему, и ни один субъект не может выполнить ее без опоры на инаковость, требующую гостеприимства и ответственности (с. 14) или, используя термины последней главы, обещания дружбы, которое для Деррида также обещание ненасилия — даже если чистого ненасилия, по его мнению, достичь невозможно [1]. Вот почему, с моей точки зрения, Хаддад прав, утверждая, что в работе Деррида «констативный, дескриптивный анализ» неотделим от перформативности (или, если хотите, нормативности) (с. 98) и даже в двух формах или на двух уровнях: ни от «перформативной силы» унаследованных концептов вроде демократии, ни от квазитрансцендентального безусловного, которое одновременно и обращено, и нарушает унаследованные условия, законы и режимы (с. 96–97).

Только разве, выбрав за отправную точку квазитрансцендентальную-соперформативную историчность, мы не уходим от в высшей степени актуальной идеи об объективном мире фактов, на который (человеческие) субъекты могут (или могут не) проецировать ценности — те ценности, что могли бы быть другими? И все же хаддадовское различение фактов и свободы, по-видимому, опирается на этот новый объективизм, который пытается преодолеть, хотя и на разных основаниях, и континентальная, и аналитическая философия второй половины XX века, выступая против строгого различия между фактами и ценностями. Хаддад подходит к дерридианскому «наследованию» с вопросом, что же в нем факт, а что — свободный выбор. И это при том, что, по его замечанию, квазитрансцендентальные инфраструктуры (повторяемость, различАние, спектральность и т.д.) сопровождаются требованиями, обещаниями и предписаниями, которые он выделяет в особый тип il faut — те, что могут быть отнесены к «утверждениям о фактах» (с. 28).

Целесообразно спросить, как спрашивал Сартр, что мог бы изменить наследник, а что нет. Однако, возможно, стоит рассматривать происхождение нормативности и границы ее распространения как отдельную проблему: поскольку нормативность нельзя строго определить через отсылку к свободе и выбору. Несомненно, что наследующий уже отреагировал и невольно подтвердил свое наследование, свое рождение, а с ними и свою присутствие с другими в не вполне объектифицируемом квазисообществе рождения и смерти — существующим между поколениями продуктивном сообществе. Итак, ему ничего не остается, как только вновь и вновь подтверждать это недобровольное возникновение внутри наследия, а также, с его помощью, в языках и внутри тех или иных составляющих политики. Прежде чем критиковать традицию, вы должны сначала унаследовать и интерпретировать ее! Квазитрансцендентальная историчность не допускает метадискурса. Но именно поскольку наследование и сообщество подтверждаемы, осуществляемы, проецируемы и обещаны таким образом — в горизонте ожиданий, и в грядущем за пределами ожиданий, — они никогда не являются всего-навсего фактами, которые мы должны пассивно принимать. Они, скорее, подвижные сцепки, открытые (и призывающие к) трансформациям, которые только и позволяют дальше жить. Поэтому я бы предположил, что нет двух различных типов il faut в утверждении, что наследование призывает наследника «вновь подтверждать выбор» (с. 24; 28–37); выбор обусловлен подтверждением. Мне представляется, что вывод Хаддада в главе о нормативности с этим совпадает. Он утверждает, что констативное, перформативное и безусловное находятся в отношении «взаимозависимости» (с. 98). Учтя, что перформативная-нормативная сила не просто унаследована (например, через выбор термина «демократия»), а «безусловное» содержит само предписание наследовать (опять же, согласно общему тезису книги, открытое будущее неотделимо от минувшего), Хаддад, споря с Хэгглундом, резонно настаивает, что безусловное нельзя анализировать в отрыве от ценностей, обязательств и нормативной силы (с. 97–99).

Конечно, есть лучшие и худшие способы делать выбор, но любого, кто намеревается найти у Деррида «свободно выбранные» для этого критерии, закончит разочарованием. Если под «нормативным» понимать то, что строго очерчивает поле выбора, то деконструкцию куда больше интересует квазионтологическое объяснение этого «поля», а также якобы свободной субъективности, которая в нем царит. Как уже было сказано, подобной постановке вопроса предшествует (но и опережает ее) недобровольное подтверждение наследования и обещания дружбы другим: и дальним и присным. Это нормативное-перформативное подтверждение безусловного в наследуемых условиях или через них, а так же подтверждение условий, необходимых для их обнаружения либо развития ставит под сомнение принцип «должен — значит, можешь», на котором по умолчанию как бы уже установлены границы поля субъективного выбора. То, что само это подтверждение одновременно и условно, и безусловно, означает, что субъективность по существу апоретична или аутоимунна.

Но апоретическое наследование само по себе не может быть простым выбором!

Думаю, именно это мы можем вынести из осуществленного Хаддадом крайне ценного, тщательного и критического анализа нормативности в связи с демократическим наследованием. Для всех, кого интересуют деконструктивная этика и политика, эта книга незаменима.

Примечание

↑1. Derrida J. Remarks on Deconstruction and Pragmatism // Ch. Mouffe (ed.). Deconstruction and Pragmatism. L.: Routledge, 1996. P. 83.

Источник: Notre Dame Philosophical Reviews

Комментарии