Вадим Цымбурский

Россия: кон на кон

Политолог Вадим Цымбурский в мемориальном проекте «Связь времен»

2 427

2 427

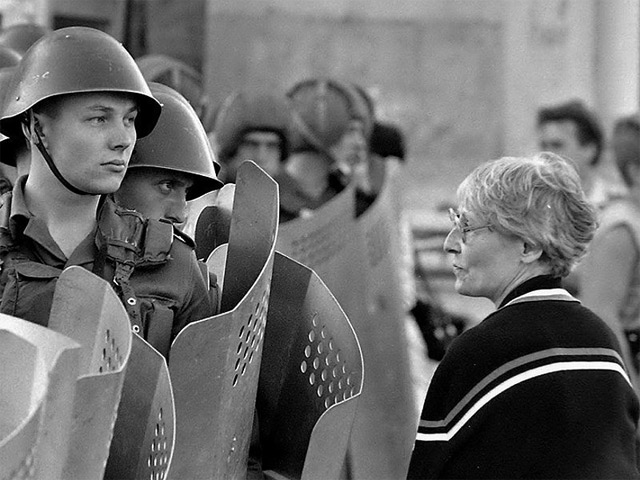

© Геннадий Михеев

«После аутодафе октября 1993 года вопрос о покаянии России должен быть снят»

От издателей: Клуб «Свободное слово» в 1990-х и 2000-х годах был местом постоянных встреч представителей московской интеллигенции — прежде всего той, что поддержала горбачевскую «перестройку» и с большим сомнением, если не враждебностью, встретила приход ельцинизма и экономическую реформу Гайдара. На всех заседаниях клуба, которые в 1990-х проходили в помещении Союза кинематографистов, председательствовал его основатель — философ Валентин Толстых. Здесь часто можно было услышать выступления философов Абдусалама Гусейнова, Вадима Межуева, Эрика Соловьева, Юрия Бородая, Карла Кантора, Григория Померанца, историков Владлена Логинова и Владлена Сироткина, политологов Андраника Миграняна, Игоря Клямкина, Леонида Полякова и многих других. Материалы заседаний публиковались первоначально в распространяемых в узком кругу ротапринтных сборниках, которые сегодня труднодоступны для исследователя и являются библиографической редкостью.

Републикуемый текст Вадима Цымбурского, по-видимому, представляет собой сокращенную версию его самого первого выступления в клубе на заседании 29 ноября 1993 года «Интеллигенция во времена кризисов и катастроф (логика гражданского поведения)». Все участники сосредоточились на обсуждении публичного поведения интеллигенции в период событий октября 1993 года. Подхватывая эту тему, Цымбурский представил свою концепцию интеллигенции, основанную на социологии Толкотта Парсонса. Согласно этой концепции, русский интеллигент претендовал на выполнение сразу двух функций: культурной и политической. Согласно Цымбурскому, интеллигент — это человек культуры, от имени культуры занимающийся политическим целеполаганием, противопоставляя себя правящей бюрократии, функцией которой является снятие напряжений внутри социума.

Выступление Цымбурского прозвучало непосредственно после публикации его основного геополитического труда «Остров Россия» в № 5 журнала «Полис» («Политические исследования»), и эта статья сразу же сделала имя ученого известным в той среде, которая составляла основную аудиторию клуба «Свободное слово»: неартикулированные ссылки на «островной» текст явно присутствуют в этой речи, полемически обращенной против представителей интеллигенции, которые хотели сохранить за ней какую-то общественно значимую роль, несмотря на позор «черного октября» 1993 года. Хотелось бы отметить, что полный текст речи в клубе — с прямыми отсылками к теории Парсонса и геополитике «Острова России» — был опубликован первоначально в ротапринтном сборнике «Свободного слова», однако в 2014 году нам, увы, не удалось обнаружить ни одного его экземпляра. Поэтому сегодня мы вынуждены довольствоваться сокращенным вариантом этого выступления, приведенном в изданном Петром Щедровицким в 1996 году сборнике материалов клуба (Свободное слово: Интеллектуальная хроника десятилетия / Редакторы-составители А.А. Гусейнов, В.М. Межуев, В.И. Толстых. М.: Школа культурной политики, 1996. С. 333–334).

* * *

Интеллигент — явление синкретизма культуротворческой и политической функций. Это тот случай, когда в формах активности одного и того же социального слоя осуществляется «склеивание» функции воспроизводства культуры, поддержания непрерывности в существовании данного общества и функции «гонки» престижных политических целей. Интеллигент по определению столь же «хомо политиканус», как и «хомо культуралис». В чем это реально выражается? Когда мы говорим о том, что интеллигент почти всегда в оппозиции властям; что он — тот, чье сердце уязвлено несправедливостями мира; что им можно быть, только заступаясь за униженных и оскорбленных, — мы тем самым утверждаем простую и однако же парадоксальную вещь: в контексте нашей общественной системы творцом культуры является человек, причастный к зарождению и эскалации престижных политических целей. Мы мало поймем в феномене «великой русской классической культуры», если при рассмотрении ее динамики не примем в расчет структурно-функционального назначения этой культуры — быть питомником политического неформалитета, играющего в этом обществе роль то «второго», теневого, то основного, «первого», истеблишмента.

В каком же положении наша интеллигенция оказывается сейчас, когда ясно, что Россия в мировое цивилизованное сообщество «не влазит» по экономическим, культурным, социально-психологическим и иным причинам и основаниям? У интеллигенции, пока она еще намерена цепляться за Россию, остается два пути. Первый — разогревать кризисность, подыскивая президенту все новых недругов и подталкивая его к борьбе до победы, т.е. до непристойных карикатур на 37-й год. Второй путь, продемонстрированный здесь Г.С. Померанцем, — игра на мотивах вроде «чрезвычайно сложного времени», необходимости, постреляв, покаяться, а покаявшись, пострелять и т.п. В этом случае трудно увидеть что-то иное, нежели полную моральную капитуляцию, сознательное предпочтение «своего» победителя. После аутодафе 3 и 4 октября, после расстрелов 5-го всякий вопрос о покаянии России должен быть снят. Сейчас выбор между покаянием и пребыванием под проклятием стоит перед теми, кто звал нас к покаянию с 87-го.

Проект, во имя которого выступала интеллигенция последние годы, обессмыслен, фрустрирован, исчерпан. По-настоящему происходит вот что. С крушением «августовских» идеалов интеллигенция перестает выполнять свое структурно-функциональное назначение в российском обществе культурнически и политически активированного слоя. Да, будут морально кредитоваться врачи, учителя, библиотекари. Но не будут кредитоваться люди, у которых душа уязвлена страданиями человечества, которые зовут массы и зовут к улучшению мира.

Интеллигент, скатившись до роли мелкотравчатого подстрекателя, перестает котироваться как «хомо политиканус». Зато резко изменяется целостность ранее ему противостоявшей интегративной системы власти. Реорганизуется геополитическая структура страны, активизируются местные администрации. Вопреки тому, что говорится о распаде России вслед СССР, я не вижу возможности такого распада. Напомню только об одном обстоятельстве: в начале октября многие Советы субъектов Федерации, многие главы национальных республик были на стороне Верховного Совета? Почему в это время не раздались сепаратистские голоса, не было призывов к выходу, к обособлению от «обезумевшей Москвы», почему развитие событий принципиально отличалось от того, что мы видели в 1991 году?

Я не думаю, что интеллигенция в ее традиционном виде найдет себе место в новых структурно-функциональных образованиях. Может быть, лучшим вариантом для интеллигенции, шагавшей в 1991 году под лозунгами «Горбачев, уходи!», «Горбачев, не завидуй нашей любви к Ельцину», будет пойти по стопам эмигрантов первой и третьей волны: без специальных репрессий и «философских пароходов», просто видя фрустрацию своих ожиданий, она кинется за пределы России, не оправдавшей надежд на вхождение в «мировую симфонию», и огромным «выбросом России» будет раскидана на пространстве от Оксфорда до израильских судомоен…

Я допускаю и такое. Общество, как и природа, не терпит пустоты: этот отток компенсируется молодыми и свежими, кои радостно займут эти места, вселятся в чужие квартиры, получат кучу новых прописок, должностей и окладов, сменят отхлынувших в библиотеках, лабораториях, на страницах журналов и в планах издательств. Но это уже едва ли будут интеллигенты: в лучшем случае это будут интеллектуалы, эксперты, консультанты там, где в них будут нуждаться люди управления, политики, экономики. У этих людей культуры будет свой интеллигентский долг: забота о духовном снятии возникающих напряжений, и через это — истовое обеспечение непрерывности существования, при всех переменах общества, России.

«Пока — не входить в мировое цивилизованное…»

Вниманию читателя предлагается одно из наиболее значительных с теоретической точки зрения публичных выступлений Вадима Цымбурского. Оно было озвучено 24 января 1994 года на заседании клуба «Свободное слово», посвященном теме «Русский фашизм — миф или реальность?». Члены клуба, включая цитируемых в выступлении Цымбурского философов Вадима Межуева и Карла Кантора, обсуждали, по следам неожиданного успеха партии Владимира Жириновского на выборах в Государственную Думу в декабре 1993 года, насколько вероятен политический успех «русского фашизма» и в какой мере ответственность за возникновение этого феномена несет либерализм в его искривленной отечественной версии.

* * *

Моему выступлению предстоит быть своего рода дополнением и комментарием к выступлению В.М. Межуева. Прежде всего, я хочу полностью поддержать то, что говорилось Вадимом Михайловичем о необходимости различать понятия «фашизма» и «нацизма».

Нужно видеть в фашизме то, что не покрывается ранжированием людей по национальному и расовому признакам — ранжированием, которое исторически проявлялось в разных обстоятельствах, разных культурах, разных обществах. Уже достаточно и в прессе, и здесь говорилось о Прибалтике и об ее обращении с «русскоязычными». По существу Прибалтика тяготеет к типу нацистского общества, и, однако, мы не можем назвать сегодняшние прибалтийские общества фашистскими.

Если мы присмотримся к двум эталонным фашистским обществам, какие нам являют, при всем различии между собой, Германия и Италия во второй четверти нашего века, и попытаемся определить их общие черты, стремясь охарактеризовать феномен фашизма, то, на мой взгляд, он должен быть охарактеризован следующим способом. Прежде всего, фашизм есть форма восстания нации против попыток вписать нацию в непрестижный и дискомфортный для нее мировой порядок на правах нации «второго сорта». Это, как мне кажется, исходное, родовое определение фашизма.

Но такого рода определения мало, ибо надо задуматься над тем, в чем именно состоит это «восстание нации». Вспомним здесь то, что некогда Джилас писал о большевистской революции и о неразрывной с ней экспроприации иностранных капиталов и кассации иностранных долгов России. В конце концов, Джилас рассматривал нашу революцию также как форму национального восстания против миропорядка, не устраивающего нацию. Однако фашистское восстание имеет свои отличающие его черты.

Во-первых, такой чертой является четкое противопоставление мировым нормам, правилам игры, определившимся в капиталистической мир-системе, ценностей данного народа, нации. Фашизм — восстание ценностей против норм. Отсюда вытекает все, что говорилось Карлом Моисеевичем Кантором насчет язычества, ставки на «кровь и почву», по сути — на исконные культурные начала данной нации, как бы возносимые в противовес диктуемым ей извне нормативам и правилам. Такой поворот неизбежен уже потому, что в своем бунте впавшая в фашизм нация стремится опереться на те начала, где она менее всего зависит от миропорядка, — на то, что создано и непосредственно выпестовано ею и где она не так явственно соединена с «чужим» миром, как в циркуляции стоимостей и в балансе сил. Бунт ставит на культуру, на ее первоосновы, где антропология погружается в биологию, — и в этой бездне черпает прообразы восстания политического.

Во-вторых, помимо ставки на эти «кровные» и «почвенные» основы, типологической чертой фашизма является использование тоталитарной техники власти, а именно приобщения всех граждан общества к всеобщности единой воли через посредство партии-авангарда, снимающей противопоставление общества и государства, — партии, которая становится над формальными структурами государства как собрание «лучших сил народа». Партия-авангард с ее дробным, слабо формализованным переходом от партии «внешней» к «внутренней» притязает на снятие разрыва между элитой и массами, превращая каждый человеческий атом общества в «единой силы частицу».

Третий признак фашизма состоит в том, что в своем восстании фашизированная нация стремится внутри себя снять классовые противоположности и противоречия, нейтрализовать конфликт богатых и бедных, экономических «верхов» и «низов» нации. Поэтому, как правило, при фашизме не происходит экспроприации, физического истребления заправил экономики, но «хозяев жизни» склоняют консолидироваться с низами своей нации на основе морального единства, на основе именно тех своих, и только своих, исконных первоначал, во имя которых «нация-пролетарка» поднимает бунт против не устраивавшего ее мира.

Посмотрим еще раз на этот теоретический эталон фашизма:

— ставка на свои неотъемлемые, не экспроприируемые миропорядком истоки; на «кровь и почву» — раз;

— тоталитарная техника власти, связывающая массы в «единую силу», — два;

— стремление на этой основе снять внутренние классовые противоречия — три.

Попытаемся теперь инвертировать данный эталон и построить другой, который зеркально противостоял бы эталону фашистскому. Мы получим при этом эталон компрадорского государства.

Я обращаю ваше внимание на то, как абсурдно, оксюмороном звучит словосочетание «компрадорский фашизм», предполагая некий лицемерный выгиб мысли, соединяющий члены антитезы. Ибо компрадорство — прямая альтернатива фашизму для общества, закатившегося в дискомфортную лунку мир-системы.

Пункт против пункта.

Вместо ставки на кровь и почву — полное привязывание государства к внешним мировым структурам, черпание режимом ресурсов выживания из внешней поддержки и внешнего признания.

Вместо тоталитарной техники власти — техника власти авторитарная, когда атомы не связываются ни в какую всеобщность, но им предоставляется порознь вертеться в атомарном их состоянии, лишь бы не вмешивались в дела власти, не препятствовали ей по своему усмотрению определять условия этого «верчения».

Наконец, вместо морально-политической нейтрализации противоречий — их предельная поляризация, общеизвестная игра на противопоставлении образа жизни одной десятой приобщившихся к мировому цивилизованному и девяти десятых неприобщившихся, оставшихся «при своих».

Причем авторитарная техника власти предназначена удержать общество в этом напряженном неравновесии, до бесконечности отсрочивая взрыв.

По правде, для государства, втягивающегося в миропорядок на неблагоприятных для себя условиях, есть два пути: либо смиряться с положением вещей, когда в обществе выделяется верхушка, приобщенная к мировым стандартам, пользоваться авторитарной техникой власти для обуздания девяти десятых и гордиться тем, что играешь по правилам «мирового цивилизованного», — либо идти на бунт, который с высокой вероятностью придаст обществу фашистские черты.

Выбор страшный.

Во второй четверти века либеральная Европа и весь Запад были напуганы тем, что в их собственном, романо-германском ареале обозначилась такая «периферия», такой тип бунтующих наций. А потому после мировой войны были приняты все меры к тому, чтобы в Европе — а заодно и в Японии как ближайшей к США части «мирового приморья» — эти очаги погасить и абсорбировать подобные нации — внутри либерального «центра». Это было сделано.

Россию никто в таком качестве и на таких льготных условиях абсорбировать не будет, да и не смог бы. Потому надо признать, что при желании любой ценой закрепиться на окраине «мирового цивилизованного» перед Россией встанет выбор между двумя путями: путем компрадорским и путем фашистским.

Если мы поглядим, что пишут одни демократические эксперты, восславляя авторитаризм как форму перехода в лучшее состояние; что пишут другие эксперты, превознося общество, где армия, влившись в «цивилизованную» одну десятую, возьмется ее защищать от девяти десятых, оставшихся «при своих», — мы увидим отчетливо: выбор между этими путями стал определенным и близким.

И то, что Вадим Михайлович говорил насчет близнечности типов Гайдара и Жириновского, — это близнечность альтернативных путей, выбираемых внутри обозначенной ситуации, близнечность удовлетворенности ею и бунта против нее.

Сколько раз за последние годы в демократической прессе в оправдание сегодняшних боссов цитировалась строчка Бродского насчет того, что «ворюга мне милей, чем кровопийца». А ведь как сказать, население-то может выбрать и по-иному. Ведь у кровопийц нередко бывает этакий пассионарный шарм — вспомним рассуждения Раскольникова о Наполеоне, — ворюги же, тем паче ворюги доходов от экспорта, как правило, никаким шармом не обладают. Потому народы в истории частенько выбирают по-другому, чем Бродский.

На самом деле, вопрос состоит единственно в следующем: неизбежно ли гнать к этой страшной ситуации, когда население данной страны окажется только перед таким и никаким иным выбором? Если мы хотим войти в мировое цивилизованное на тех условиях, которые нам сегодня предлагаются в обмен на наши идеологические обязательства, нам придется либо пройти путь компрадорства до некоего неочевидного конца, либо в какой-то момент срываться в фашизоидную фрустрацию со всеми последствиями.

Все, о чем сейчас надо думать, — так это о способах предотвратить подобный выбор, уклониться от него. Есть ли по существу такая возможность? В последние годы мы слушали столько насмешек над «третьими путями», что даже неловко высказывать напрашивающуюся мысль: пока — не входить в мировое цивилизованное, не садиться на трехногий стул, который нам там приготовлен, продумать, не осталось ли в запасе для такого вхождения неких возможностей, скрывающихся имплицитно в нынешнем, еще сильно внесистемном положении России. Нельзя ли еще использовать эту внесистемность для реорганизации и внутренних сил, и внешнего потенциала страны? Все ли варианты нашего отношения к мир-системе рассмотрены, не остались ли пропущены такие, которые давали бы шанс фрустрировать вызов неприемлемого выбора?

Что касается социально-политической программы, то главный вопрос сегодня в следующем: возможно ли в нашей стране такое принятие либерально-гуманистических норм, выработанных Западом, такое претворение их, которое было бы ради этой страны, а не ради оправдания ухода от нее? Именно так: может ли западник в России быть либералом и западником для России, а не для Запада? Причем не в начале века, не в дни Милюкова и Струве, а в наши дни, когда мы обсуждаем шансы русского фашизма?

Основания российского геополитического консерватизма

Републикуемый текст — выступление Вадима Цымбурского на круглом столе «Проблемы российской геополитики» на философском факультете Московского университета весной 1994 года, материалы которого увидели свет в журнале «Вестник МГУ. Серия 12: Социально-политические исследования» (1994, № 6, с. 3–7). В коротком предуведомлении редакция раскрывала темы круглого стола: «причины, обусловившие значительное повышение интереса общественности к геополитическим проблемам в последнее время; содержание понятия “геополитика” и его трактовка в современной литературе; анализ роли России в постсоветском пространстве; тенденции в развитии российского регионализма».

Цымбурский предстает на этом мероприятии не только автором полноценной и самостоятельной российской геополитической концепции, альтернативной любым — и европеистским, и евразийским — версиям континентализма, но и теоретиком уже формирующегося в качестве особой идеологии «геополитического консерватизма», ориентированного на сохранение как основ существующего миропорядка, так и «подтачивающих его сил». Ученый полагал, что самоустранение России из конфликта этих начал (поддерживающего статус-кво и его колеблющего) позволит нашей стране избежать лишней траты ресурсов в деле поддержания собственной безопасности и направит ее усилия на освоение собственной территории. Время показало, что любая реализация «консервативной программы» потребует удержания «территорий-проливов» в российской сфере влияния, а это — уже вне всякой предзаданной идеологической установки российской власти — сохранит Балто-Черноморье как поле конфликтных и часто антагонистических интересов.

* * *

В наши дни интерес многих русских к геополитике коренится в восприятии ими тех перемен, что произошли с их страной в начале 90-х, как своеобразного сжатия России. «Великая Россия» — СССР — для многих трансформировалась вовсе не в СНГ, а в РФ с ее нынешними границами, государственная традиция не прервалась, но воплотилась в новом, еще не вполне привычном пространственном образе. Отсюда обращение к дисциплине, объявившей своим предметом использование государствами пространственных факторов при определении и достижении политических целей. К тому же в обществе, резко разделенном по социальным приоритетам, геополитика, подавая страну как целостность, представляя ее единым «игроком» в отношении к внешнему миру, несет в себе миф «общей пользы», солидарности «российского клана», где на всех будут делиться выигрыши и проигрыши. Можно сказать, что идеология, искомая ныне многими группами нашей элиты, способная сплотить Россию, почти неизбежно должна включать сильные геополитические мотивы.

Говоря о том, какой быть нашей геополитике, сперва скажу, какой она, по-моему, быть не должна, какие «идолы» — в терминах Ф. Бэкона — ей угрожают. Среди «идолов» самых опасных — восприятие геополитики исключительно как идеологии пространственного расширения. Это — идущая от традиций школ К. Хаусхофера однобокая, детерминированная обстоятельствами Германии в начале XX века рецепция базисных геополитических категорий: «усвоения» страной пространства, внутреннего и внешнего, адаптации к нему и контроля над ним. Не «идолизироваться» могут разные геополитические конструкты, вроде концептов «сердцевины материка» («хартленд»), «кромки материка» («римленд»), «большого пространства» («гроссраум»), «России-Евразии» и т.д., сценарии «борьбы хартленда с прибрежьем», «строительства суверенных гроссраумов» и им подобные, из которых многие отражают опыт иных национальных политических культур с их программами национального самоопределения для России.

Кроме того, на уровне практической стратегии нашей геополитике грозят «патетические идолы» — загибы самооправдания-самоутверждения «национальной души». Это, с одной стороны, реваншизм и реинтеграторство, а с другой — склонность неразборчиво подыгрывать мировому цивилизованному в том, что оно понимает под «стабилизацией» сегодняшнего миропорядка. Первая пара «идолов» толкает Россию к авантюрным затеям в стиле «Ялты-2», тогда как «идолизация» стабильности делает из нее поборницу тех сторон «нового мирового порядка», которые для России должны быть либо безразличны, либо признаваемы откровенно дискомфортными.

Отечественная геополитика, осмысливая причины сжатия страны, должна от «домашних» причин перейти к лежащим за ними причинам миросистемным, чтобы, осознав изменение России как функцию от изменения мира, определить для трансформированной России стратегию в этом мутирующем мире. Необходимо выявить моменты новизны в сегодняшнем отношении России к пространству по сравнению с великоимперской эпохой, проникнутой императивом «выноса силы вперед». Наша «внешняя» геополитика и геоэкономика, описывающая отношения России к не-России в контекстах мыслимых вариантов динамики мировых систем, должна соединиться с геополитикой и геоэкономикой «внутренней», обосновывающей для наших регионов тактику дифференцированного развития, в том числе выделения инновационных зон, с учетом принципов «российской солидарности», «связывания соседств» и «регионального державничества». Последний принцип разработан М.В. Ильиным, он отражает реальную тенденцию к «строительству державы» снизу вверх — с регионов. Исходя из этих предпосылок, мы можем сравнить версии геополитического самоопределения России.

Россия как государство Европы — идея фикс нашей великоимперской эпохи, опосредовавшей причисление страны к «цивилизованному миру» претензией на принадлежность к одной пространственной платформе с романо-германскими странами. Следствием такого самоопределения стал наш трехвековой натиск на Запад, отпор с его стороны и вместе с тем западноцентристский перекос развития России из-за колониалистского отношения к зауральскому русскому Востоку, начинающему демохозяйственным вакуумом сейчас «всасывать» потенциалы Китая. После отхода России с промежуточных территорий Восточной Европы в полной мере подтверждается наша истинная роль в европейском мире XVIII–XX веков — роль навязывавшей себя ему чужеродной силы. Сейчас для нас быть европейским государством — значит либо вернуться к натиску на запад в виде «Ялты-2», либо принять место смирного и поднадзорного маргинала. Россия и Европа — два шопенгауэровских дикобраза, способных согревать друг друга взаимопониманием, экономическим сотрудничеством и т.д., лишь отдалившись на расстояние своих иголок.

Что касается «евразийства», то под этой этикеткой у нас циркулируют идеи, имеющие между собой мало общего. Евразийство ортодоксальное предлагает России то ли сплотиться с Азией против «романо-германского шовинизма», то ли объять континентальную глубину до Синьцзяна, чтобы «не попасть к немцам на галеру». Но евразийцами зовут себя и те, кто взваливает на Россию миссию отвоевать Среднюю Азию для мирового цивилизованного сообщества соблазнами вроде многопартийности и прав человека. Наконец, благодаря «Дню» и «Элементам» «евразийство» у нас обрело еще и хаусхоферовский смысл сплочения России с Центральной Европой и миром ислама в суверенный гроссраум против атлантического «мондиализма».

Теории сближения России с Азией вообще или с «тюрко-исламским миром» в частности догматически игнорируют как наблюдаемый массовый отток из Средней Азии и Казахстана вместе с ростом бытового расизма в нашей стране, так и то напряжение между российской умеренной рождаемостью и фертильностью южных республик, которое стало вторым по значению стимулом к демонтажу СССР вслед за перенапряжением от нашего «похищения Европы». Далее. Нам совершенно не должно быть интересно насаждать демократию в Средней Азии, учитывая уже прошедший эксперимент с «посевом» демократических идей в Таджикистане и Закавказье, а равно и опыт прошлого, когда Запад не уставал науськивать азиатов против русских, пытавшихся притязать на часть «бремени белого человека». Реальные же наши интересы на юге, включая доступ к некоторым ресурсам, стабильность здешних режимов, отстраняющих Средний Восток от России, а также проблему «Казахстана в Казахстане», с евразийской программой состыкуются слабо, как последнюю ни трактовать.

Построения группы «Элементов» с жестким разделением Запада на атлантический и континентальный круги представляют эпигонское почерпание из Хаусхофера ради ублажения себя надеждой на решающую роль России в исходе тяжбы между частями мирового цивилизованного. Небесспорна оценка сегодняшнего мира как монопольной демонической гегемонии США. По крайней мере, с этой моделью успешно конкурирует сейчас иная, где перегревшейся сверхдержаве противополагаются крепнущая претенциозная Европа и ислам, требующий передела миросистемного капиталистического «пирога». Такой вариант на деле глубоко импонировал бы авторам «Элементов», в чьем проекте сплотившаяся континентальная Европа при поддержке России отторгает от себя американцев, вытесняя их за Атлантику. Но все это — гротескное преувеличение тенденций, подлинный смысл которых раскроется лишь через десятилетия. Пока европейские «новые правые», которых «Элементы» берут в союзники, далеки в своих странах от кормил власти, а среди тех интеллектуалов Европы, кто видит ее в будущем без американцев, преобладают видящие ее также и без русских и, кстати, с жесткой селекцией восточноевропейцев. Встреча Европы с исламом на холмах Боснии как-то мало напоминает дружный антиамериканский комплот, да еще готовый принять православие третьим. Для наблюдаемого мира геополитика «Элементов» не дает России никаких кратко- и среднесрочных ориентировок. А если вообразить в будущем отступающие в свою крепость США и вздымающуюся пан-Европу, задумаешься, с какой из этих сил России лучше дружить, вспомнив как исход «евроазиатского» советско-германского содружества 1939–1941 годов, так и добрые трансокеанские отношения русских монархов с американской изоляционистской демократией XVIII–XIX веков.

Выдвинутая мной модель «острова России» представляет альтернативу русскому континентализму равно в его европеистских и евразийских вариантах, реализующуюся на трех — цивилизационном, геостратегическом и экономическом — уровнях. В плане цивилизационном Россия периода ее кристаллизации как территориального государства (XV–XVI века) по своим культурно-конфессиональным и социальным характеристикам выступает гигантским русским «островом» внутри континента, отделенным от приокеанских цивилизационных платформ «территориями-проливами» Восточной Европы, Закавказья, казахско-среднеазитаских степей и пустынь, а также синьцзяно-монгольского пояса. В XVIII веке элита России берет курс на самоотождествление с Европой и изживание «островитянства» страны. Следствием чего стала «холодная война» XIX–XX веков между Россией и Западом с промежутками-«разрядками» и пиком во второй половине текущего столетия. Надлом нашего напора на Запад в начале векового (XX–XXI века) понижательного тренда мировой экономики, по Ф. Броделю, уход России из Восточной Европы и ее отказ от азиатских владений означают восстановление «территорий-проливов» в их прежнем качестве.

В плане геостратегическом такой поворот дает снижение внешнего давления на Россию по всему азимуту, кроме района встречи с Китаем в Приморье. По всей полосе цивилизационных «территорий-проливов» к России примыкают государственные образования, несравнимые с ней в военной мощи. Исходный цивилизационный паттерн России, транспонируясь в сферу геостратегии, становится гарантией ее безопасности. Возникающее отсюда стремление русских поддерживать особый статус «территорий-проливов», согласно модели «острова России», попадет в унисон с ограниченными способностями структур «коренной» Европы к пространственному разрастанию и с ростом аутсайдерского самоощущения среди значительной части восточноевропейцев.

В экономическом плане снижение напряженности на западе и вообще снятие крупных экстравертных целей будут работать на подъем регионов русского «острова», на растущую значимость его восточной части с Южной Сибирью и тихоокеанскими портами. «Внутренняя» геополитика начинает резко превалировать над «внешней», чего не видят наши национал-патриоты. В то же время ближайшая к нам кайма «территорий-проливов» сейчас представляет зону государств с разрушенными экономиками, эфемерными валютами и уровнем жизни ниже российского. Этим значительно облегчается притягивание ресурсов данных территорий, когда нужно, в интересах благосостояния и развития России на льготных условиях, если она будет сознавать данные интересы, будет готова на партнерские скидки со своей стороны… и не испугается упреков в «неоколониализме». Украина уже сейчас облегчает нам жизнь, следуя принципу «не доедим, но вывезем», а Метрострой процветает трудами гастарбайтеров.

Модель «острова России» — не изоляционистская в обычном смысле. Беря за данность, что подъем наших регионов, особенно восточных, должен потребовать привлечения иностранных капиталов (наряду с национально-российскими), она предполагает создание условий — законодательных, в том числе налоговых, информационных, наконец, элементарно-полицейских — для возможности их ангажирования на чисто экономической почве, а не в форме кредитов под социальные и политические обязательства. Этой политике поддержки частных инвесторов не противоречит то общее отношение России к мировому цивилизованному сообществу, которое может быть выражено в трех «наивных» принципах:

— при существующем мироустройстве, страшно консервативном по господствующим тенденциям, ни один народ, имеющий что терять, не может позволить себе роскоши саморастраты в «выносах силы вперед». Если какой-то народ этого не осознает, тем хуже для него;

— однако, живя и самоопределяясь в этом мироустройстве, Россия своим положением не настолько в нем укоренена, чтобы отождествлять свою судьбу с ним, с его нерушимостью. Нам должны импонировать миросистемные казусы, понемногу расшатывающие и подрывающие позицию мирового цивилизованного, если они нам не причиняют ущерба и не требуют от России серьезных расходов. Но разрушит этот мир не Россия;

— российский геополитический консерватизм состоит в понимании того, что сохранение мирового порядка есть «подмораживающее» сохранение его целиком вместе с подтачивающими его силами, а не следование иллюзорным гарантиям на века, которые бы обеспечили статус его нынешних лидеров.

Источник: Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. № 1. М.: Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2015. С. 34–44.

Комментарии