Ричард Темпест

Солженицын — писатель XXI века

Интертекстуальность Александра Солженицына: мир и миры

3 431

3 431

Зимним утром, днем или вечером 1887 года отдыхавший в Ницце отставной немецкий профессор зашел в книжную лавку. Это был очень близорукий человек, не любивший носить очки. Тем не менее маленькая библиографическая экспедиция оказалась неожиданно успешной, и вскоре затем профессор писал другу: «…Моя рука случайно коснулась переведенной на французский книги L’esprit souterrain… Инстинкт родства (или как его еще назвать?) среагировал моментально, и радость моя была чрезвычайной…» [1] Так Фридрих Ницше, в своем обычном рассеянии протянувший руку к книжной полке, нечаянно снял с нее перевод «Записок из подполья» и открыл для себя Достоевского, с далеко идущими последствиями для своей разработки концепции экзистенциального подполья, и тем более критики христианства и Церкви посредством культурно-психологического анализа личности Иисуса.

Ницше и Достоевский вместе с Бодлером, Рембо, Дарвином, Марксом (назову лишь несколько имен) — отцы-основатели парадигмы Современного. Все они люди девятнадцатого века, прочитанные и признанные, чудесным или роковым образом, в двадцатом.

Возьмем Достоевского и Ницше.

В романах Достоевского мы находим сотканных из противоречий (анти)героев, страдающих и бунтующих в семейных, городских, бюрократических, пенитенциарных контекстах. Причем его персонажи гораздо более современны XX или XXI веку, чем столетию, в котором они художественно обретаются. В стремлении обрести свободу они планомерно — и экзальтированно — пытаются превзойти законы Божии и человеческие, как Раскольников или террористы в «Бесах»; спрятаться в некоей экзистенциальной норке, чтобы оттуда поднять свое подземное, мышиное восстание против демократии, науки, прогресса, как безымянный протагонист «Записок…»; мистическим образом выцедить из себя допельгангера, как Голядкин, дабы вырваться из сумрачного, клаустрофобного лабиринта жизни. Осторожно! Богоданный импульс к свободе может заставить ее искателя совершить убийство из одного лишь любопытства — или в качестве эксперимента — или чтобы завестись — или чтобы оттянуться — или просто так. В этом — центральный парадокс Достоевского, его парадокс парадоксов.

Персонажи писателя психологически, эмоционально, идеологически корчатся на авторском крючке. Эти люди-оксюмороны пребывают в постоянном текстуальном периоде полураспада: кощунствующие праведники, здравомыслящие безумцы, общительные отшельники, человеконенавидящие гуманисты, трудолюбивые тунеядцы, сердобольные садисты, целомудренные развратницы.

Оглянитесь вокруг…

Согласно определению Людмилы Сараскиной, «Бесы» — «роман-предупреждение». Если расширить эту формулу и дать ей страшный телеологический оттенок, то история XX века есть последовательность событий-подтверждений и личностей-подтверждений, цепь материализованных цитат, взятых из этого и других текстов Достоевского.

Ницше предвидел, предвосхитил, предощутил патологию Современного не менее остро, чем Достоевский.

«Безумие отдельных личностей — явление достаточно редкое, — но для групп, партий, народов и эпох оно является нормой», — писал он. Или:

«То, чем представилась при полном свете новейших времен французская революция, это ужасающий и, если судить о нем с близкого расстояния, излишний фарс, к которому, однако, благородные и восторженные зрители всей Европы, взирая на него издали, так долго и так страстно примешивали вместе с толкованиями свои собственные негодования и восторги, пока текст не исчез под толкованиями; так, пожалуй, некое благородное потомство могло бы еще раз ложно понять все прошлое, которое только тогда и сделалось бы сносным на вид» [2].

Замените фразу «французская революция» фразой «русская революция 1917 года» — и перед нами формула солженицынского Красного колеса!

Экзистенциальный проект Ницше состоит в самоосуществлении индивидуума через превосхождение личного страдания, через его прорыв над распадающимся сознанием и фрагментирующейся общественной действительностью — явлений, столь характерных для эпохи Современного. По видению немецкого «психолога культуры», такие страдающие, тонко мыслящие личности — это избранные, окруженные «чандалами», стадно мыслящими и чувствующими (без)личностями, предводимыми стадными же вожаками. Ницшеанский сверхчеловек себя перевоссоздает, изобретая собственный, единоличный моральный кодекс и одновременно противопоставляя себя массовой посредственности и массовому конформизму.

Двадцатый век… Еще бездомней,

Еще страшнее жизни мгла

(Еще чернее и огромней

Тень Люциферова крыла).

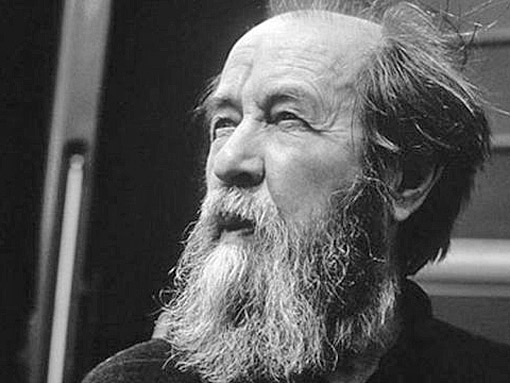

11 декабря 1918 года. Солженицын родился под сенью Блоковых Люциферовых крыл. Двадцатый век — русский двадцатый век — стал свидетелем распада цельных политических, нравственных, религиозных, культурных смыслов, предвиденного Ницше. Своей жизнью, творчеством, личностью Солженицын — участник Второй мировой войны, очевидец и летописец ГУЛАГа, борец с тоталитарным государством, аналитик и комментатор посткоммунистического обвала — противопоставил себя течению всемирно-исторической энтропии. В созданных им автономных художественных мирах он восстанавливал перерывы постепенности, собирал и воссоединял кусочки и осколки — «крохотки» — утерянных, искаженных, раздробленных традиций, идей и концептов. И, конечно, представил читателю ряд ярких, страстных, мудрых автобиографических героев, на долю которых выпадает тяжелое личное и национальное страдание и которые это страдание осознают, преодолевают, превосходят. Которые восстают против муравьиной массовости и в этом смысле ведут себя по-ницшеански.

Я совсем не хочу сказать, что Солженицын — последователь Ницше, стихийный или тем более сознательный. Несколько лет тому назад я написал статью, где попытался показать точки несовпадения между этими двумя фигурами [3]. Солженицынские борцы против массовости, например Олег Костоглотов или Георгий Воротынцев, верны именно тем кодексам морали, которые для Ницше ужасающе устарели. Но мне кажется, что ницшеанский проект индивидуального самоопределения и самоутверждения вопреки или даже благодаря жестокому, почти невыносимому страданию близок писателю.

Скажу больше. Солженицын для меня, безусловно, элитарный автор, причем в нескольких смыслах. Костоглотов, Нержин, Воротынцев, быть может, Саня Лаженицын противопоставляют себя современной им теории и практике массовости. Но в то же время эти умные и талантливые люди окунаются, — вернее, окунуты историей — в плотную народную среду и именно в ней самоутверждаются и самоопределяются, хотя всегда остаются для нее аутсайдерами. То же можно сказать об Игнатьиче в рассказе «Матренин двор», абсолютно автобиографическом персонаже, обрисованном, однако, пунктирно.

В этом отношении показателен образ Сологдина в «Круге первом», личности, безусловно, незаурядной. Блестящий инженер, отважный зэк и удачливый соблазнитель красивых женщин, он предпочитает разговаривать на придуманном им Языке Предельной Ясности, осовремененном варианте «Славянорусского корнеслова» адмирала Шишкова. Сологдин обладает харизмой. Со своей «белокурой бородкой, ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древнерусского витязя» [4] он двойник Николая Черкасова в фильме «Александр Невский». Для вдумчивого читателя эта физиогномическая деталь является тончайшим интертекстуальным предостережением: вспомним уничижительные отзывы о фильмах Эйзенштейна кавторанга Буйновского и ветерана лагерей Х-123 в «Одном дне Ивана Денисовича». Гипер-патриот и супер-славянофил Сологдин подчеркнуто манкирует Спиридоном Егоровым, едва ли не единственным «представителем Народа» [5] в шарашке, послом от русского крестьянства в тексте произведения. Спиридон вызывает у харизматического инженера высокомерную усмешку, которую последний не пытается скрыть. Снобу Сологдину неведомо, что истинный джентльмен разговаривает с представителями всех социальных слоев одинаковым языком и тоном, как это делает его приятель Нержин или (в «Раковом корпусе») Костоглотов. В круглосуточном споре Сологдина с марксистом-ленинистом Рубиным, добродетельным адептом ошибочной, если не античеловеческой, идеологии, Сологдин риторически и просто по-человечески проигрывает. Он предстает как позер, а его лексические и поведенческие завихрения — как пустой перформанс. Кстати, тут мы имеем дело с приемом, который часто присутствует у Достоевского: один неправильно мыслящий спорщик (Рубин) дезавуирует другого неправильно мыслящего спорщика (Сологдина). Истина рождается из столкновения двух не-истин.

Раз речь зашла о Спиридоне, упомяну также Ивана Шухова и Матрену Григорьеву. Подобно Спиридону, эти крестьянские персонажи отмечены печатью — не образования или интеллекта, но тонкой внутренней организации, деликатности, нравственного чувства. Они тоже духовно автономные личности; «ценные люди», если использовать определение Ницше. Однако в отличие от Нержина, Костоглотова, Воротынцева им не дано осознать себя социально или политически, сориентироваться в происходящем и его осмыслить — концептуализировать. Застигнутые врасплох историей, лишенные ею в прямом жестоком смысле семьи, земли, возможности простого человеческого счастья, они продолжают пребывать в том же внеисторическом, досовременном измерении, в котором жили их предки и родились они сами. Однако повторю: эти персонажи дают пример душевной высоты. Они способны подняться над барьерами национальности или класса. Спиридон понимает скорбь немецкого рабочего, потерявшего сына на Восточном фронте; благодарен немецким врачам за то, что они сумели спасти ему остатки зрения; становится настоящим другом для интроспективного интеллектуала Нержина. Но тот же Спиридон, эпически преданный своей семье, для которого она и родина, и религия, и социализм, неизменно принимает неправильное решение, когда трагические события XX века выносят его на внесемейную, политическую плоскость и ставят перед выбором или — или.

Впрочем, в «Одном дне…» Солженицын дал образ Тюрина — крестьянина, под теми же ударами исторического процесса пришедшего к ветхозаветной по форме, постхристианской по сути концепции исторической справедливости: «Все ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь» [6]. А сам Спиридон вырабатывает свой «критерий», в котором постхристианский элемент присутствует еще более брутально: «Волкодав прав, а людоед — нет!» [7] В экзальтации ненависти он доверяет Нержину, что готов погибнуть с семьей «и еще мильеном людей», если атомный взрыв уничтожит «Отца Усатого и все заведение их с корнем» [8].

Потеряно не все; непобедима воля,

Мечта возмездия и ненависть бессмертны,

И мужество всегда быть непокорным… [9]

Создатель этих образов осуществил литературное возмездие поколениям одержимых интеллектуалов, идеологизированных фанатиков и безликих бюрократов, убивших или лишивших счастья миллионы людей. Не говоря уже о том, что в своих художественных текстах он вылепил канонические образы Ленина — Сталина, зафиксировав их навеки как стадных вожаков стадных масс. Но мне кажется, что в этом литературном проекте возмездия присутствовал и личный элемент. Своими произведениями Солженицын десятилетиями спустя отомстил — текстуально и опосредствованно — «экспроприаторам экспроприаторов», низменным личностям, которые разрушили хозяйство деда, отняли обручальное кольцо у матери, разорили могилу отца.

Далее. Солженицын — великий интегратор. Он противопоставил себя дробящим тенденциям, определившим судьбу России в прошлом столетии.

Интегратор он, прежде всего, литературный.

В «Красном колесе» и связанных с эпопеей тематически и структурно двучастных рассказах читатель сталкивается с эффектом экспериментирования в гораздо большей степени, чем, скажем, в «Одном дне…» или «Раковом корпусе». Реалистическая модель, которую автор усвоил, освоил и развил в молодости и зрелости, оказалась неадекватной его новому эпическому проекту. И тогда он изобрел, а местами и позаимствовал (у Дос Пасоса, Замятина, Цветаевой, даже Набокова) ряд приемов и подходов, которые можно назвать модернистскими: в том смысле, что модернизм — это «единственное искусство, которое содержит в себе ответ на хаос нашей эпохи» [10]. Но если Солженицын модернист — другими словами, стилист Современного, — то он модернист, преодолевающий хаос, последовательно восстанавливающий и реставрирующий поверженные, искаженные, раздробленные смыслы, авторитетный, даже авторитарный проповедник абсолютной системы нравственных и эстетических ценностей. Тут он напоминает Т.С. Элиота или тех же Замятина и Набокова.

В 90-х годах прошлого века я возглавлял программу изучения русского языка Иллинойского университета в Санкт-Петербурге. Помню разговор между одним из преподавателей и нашими студентами в классе разговорного языка. Моя российская коллега попросила каждого из них перечислить, разумеется по-русски, членов своей семьи. Оказалось, что американская семья состоит из папы с мамой и полутора детей. Дяди, тети, кузены и кузины оказались вне этих генетических параметров. Коллега была изумлена!

Семейственность русского уклада жизни — характернейшая и очень привлекательная для иностранцев ее особенность. Семьдесят лет назад немецкий филолог Эрих Ауэрбах заметил, что, когда русская литература в лице Достоевского и Толстого вошла в культурное сознание Запада, она была воспринята как продукт «великой и гомогенной национальной семьи» [11]. Уход Солженицына — потеря национального патриарха, последнего семейного главы.

Но все-таки почему Солженицын — писатель XXI века?

Идеологии, события, персоналии XX века были для него первичным литературным материалом. Он писал для современников. Однако читать его будут и потомки, а для них художественная, магическая сторона его романов и рассказов, наверное, будет значить очень много — может быть, даже больше их полемического, политического, исторического аспекта.

В «Войне и мире» Андрей Болконский входит в политические сношения с Михаилом Сперанским, а немного позже Пьер Безухов пускается в масонские изыски. Однако для нас реформы Сперанского или масонское движение в России начала XIX века не определяют содержание произведения, так же как сельскохозяйственные занятия Константина Левина не определяют таковое романа «Анна Каренина». Мы не воспринимаем «Преступление и наказание» лишь как полемический ответ на книгу Наполеона III о Юлии Цезаре или другой роман Достоевского, «Бесы», как узкий пропагандистский выпад против Нечаева и его «Народной расправы», антинигилистическую филиппику tout court.

Так что теперь я хотел бы поговорить на мою любимую тему — о поэтике солженицынских произведений. В XXI веке Солженицын наконец будет признан и понят в русской культуре именно как первоклассный художник, соразмерный своим предшественникам Достоевскому и Толстому не только как культурно-историческое и личностное явление, но и как великий архитектор суверенных художественных миров, как мощный литературный интеллект, как изощренный стилист. Задача филологов и текстологов, задача для XXI века — показать и подсказать читателям, как писатель творил. Она уже осуществляется, причем не только в России, но и за ее пределами, о чем свидетельствуют доклады, представленные на нашей конференции.

Ницше как-то назвал Паскаля «единственным логическим христианином» [12]. И если автор «Красного колеса» христианский писатель — хотя такое определение далеко не покрывает всего спектра смыслов, содержащихся в его произведениях, — то он тоже представляется мне именно логическим христианином.

Действительно, литературные тексты этого писателя-математика очень структурированы и даже исчисляемы.

Возьмем главу 75 «Октября Шестнадцатого». В ней Солженицын изобразил Зинаиду, молодую невоцерковленную женщину, которая в противоречие стилю эпохи симпатизирует Церкви. Она думает об умершем ребенке: «Еще не вырвался из небытия, три четверти времени во сне — и туда же опять» [13]. (Заметьте фразу «три четверти»: она арифметична.) Затем Зинаида в смятенном состоянии духа входит в Уткинскую церковь в Тамбове. Озирается. Взгляд ее скользит вверх по арке столпа, вбирает в себя купольный свод («как малое круглое небо»), роспись на нем «Бога-Отца в облаках» [14], икону Христа с большой розовой лампадой. Она видит сочетание розовости лампадного света и коричневости «вполне человеческого лица» Спасителя и странность иконного лика («спускались двумя косичками волосы, и нос был так длинен и тонок, как не бывает» [15]).

Подробности вполне в духе «Храмового действа как синтеза искусств» Флоренского!

И далее:

«Она думала, что если применить церковное понятие греха, то у нее грех — тройной.

Нет, четверной.

Нет, даже пятерной. (Без сопротивления насчитывалось, как на чужую)» [16].

«Без сопротивления» — и потому, что насчитывает Зинаиде грехи всемогущий, всеведующий автор.

«Она соблазнила женатого. Она не поверхностно повредила, но своим настояньем открыть — во всю глубину рванула трещиной ту семью. Она покинула умирающую мать. Она покинула сына — ради возлюбленного. Она… Четыре. А где же пятый? Вился еще тут где-то и пятый.

Ах, вот он, четвертый, или пятый, — как с корнем дернули из нее изо всей!» [17]

Заметьте слово «поверхностно»: оно геометрично.

Прижавшись лбом к Евангелию, чувствуя, но не видя серебряное распятие справа от себя, Зинаида исповедуется.

«— Я — соблазнила женатого.

Уф, первый порог.

— Я — заставила его открыться жене. И этим… думаю… разломала их жизнь… навсегда…

Второй порог. » [18]

Зинаида признает, что скрыла беременность от умирающей матери:

«Нет, это — как колодезной бы кошкой, три крюка в три стороны, — и надо там, на темном дне души, найти горячий камень, нащупать, подцепить, а он не цепляется, а он срывается, он семьдесят раз срывается…» [19]

Наконец «голос… с подкупольным значением» [20] дарует пятигрешной Зинаиде отпущение.

Процитированный пассаж насыщен математическими величинами и понятиями. Цифры три и семьдесят — библейские, фольклорные; кошачьи крюки суть миниатюрные образные траектории; метафорический колодец — это цилиндр, вертикально вросший в метафорическую же землю. Божественная сфера над головой Зинаиды и темный цилиндр ее души — две противоположности. Но сфера накрывает цилиндр, и мистическое наложение одной геометрической фигуры на другую исцеляет душу грешницы.

А теперь обратимся к стихийному ницшеанцу Олегу Костоглотову — персонажу духовно и телесно бунтующему против любой власти, будь она государственной, военной, медицинской, любовной.

Любовной властью над непокорным Олегом обладает умная, изящная Вера Гангарт, его лечащий врач. Описание их первой встречи в онкологической больнице насыщено библейскими нотами.

Пасмурная ташкентская ночь в январе 1955 года. По просьбе одной из санитарок Вера отправляется на первый этаж, чтобы урезонить некоего «безобразничающего» больного. Там она видит лежащего на коридорном полу Костоглотова, ветхая шинель и сапоги которого мокры от непогоды. Он пришел сюда умирать. Это самое экстремальное состояние, в котором мы увидим героя повести на всем ее протяжении.

— Кто вы такой? — спросила она.

— Че-ло-век, — негромко, с безразличием ответил он [21].

Так женщина с говорящим, поясняющим именем Вера созерцает материализованную библейскую цитату: «Се, человек» [22]. Но это цитата и ницшеанская: название последнего трактата Ницше, в котором он пытался показать, что быть только человеком значит превзойти Христа.

Костоглотов же, как мы позднее узнаем, убежденный атеист, хотя отнюдь не воинствующий и, несомненно, Ницше никогда не читавший.

Глава 32 повести заканчивается следующей сценой. В этот день в Ташкенте опять пасмурно, но уже настала весна. Выздоравливающий Костоглотов входит в палату в момент, когда его сосед по койке, солдат Ахмаджан, поносит — поносит — зеков: «А их бы говном кормить!» [23] (Почти ту же фразу произносит в «Одном дне…» надзиратель, который разговаривает с тремя своими коллегами, пока Шухов моет для них пол: «Дерьмом бы их кормить» [24].)

Костоглотов пытается понять:

«— Ты пошутил, да?

— Ничего шутил! Они — не люди! Они — не люди!» [25]

Так в тексте вновь проскальзывает фраза «Се, человек», на сей раз данная в инверсии косноязычного, коснодушевного Ахмаджана, не ведающего, что он цитирует.

Оказывается, этот туповатый парень, «не развитый выше игры в домино» [26] (двое из надзирателей в «Одном дне…» — любители шашек), — лагерный охранник, советский эквивалент рядового подразделений СС «Тотенкопф», которые служили в нацистских концлагерях.

Вернемся к Вере. В ее комнате висит фотография:

«…Мальчишеское чистенькое лицо; незащищенная светлость еще ничего не видавших глаз; первый в жизни галстук на беленькой сорочке; первый в жизни костюм на плечах — и, не жалея пиджачного отворота, ввинченный строгий значок: белый кружок, в нем черный профиль. Карточка — шесть на девять, значок совсем крохотный, и все же днем отчетливо видно, а на память видно и сейчас, что профиль этот — Ленина» [27].

Это фотопортрет погибшего на фронте Вериного жениха, который называл ее Вегой. Но это и описание ранней фотографии самого Солженицына, являющейся частью опубликованной иконографии писателя. Снимок был сделан в 1937 году, когда он учился в Ростовском университете, и лишь лик на лацкане был не Ленина, а Сталина: то был значок сталинского стипендианта. Всемогущий автор устроил так, что его очаровательная героиня в юности была влюблена в него самого, тоже юного! И пока Вера грустит и мечтает, глаза автора наблюдают ее со стены комнаты-кельи.

Вот пример изощренной и в то же время трогательной солженицынской интратекстуальности!

Наряду с образами Ленина и Сталина в художественных текстах Солженицына присутствует и ряд других известных в истории имен. Среди них министр Абакумов в «Круге первом» (гангстер и головорез, атлетическое натренированное тело которого автор, однако, вырисовывает с раннетолстовской любовью к плоти); маршал Жуков в рассказе «На краях» (способный военачальник, в каждой победе терявший больше солдат, чем противник, и не всегда верный воинскому кодексу чести); зашифрованный Константин Симонов в «Круге первом» (где он выведен под именем Николая Галахова, романиста и журналиста не без таланта, но и не без страха) и расшифрованный Алексей Толстой в рассказе «Абрикосовое варенье» (там он фигурирует как Писатель, блестящий, умный, циничный, даже игровой, знающий себе цену в переносном и прямом смысле).

Несколько слов об этом персонаже.

Действие во второй части «Абрикосового варенья», в которой изображен Толстой, происходит году в 1933-м. Знаменитый литератор рассказывает робкому реципиенту своих откровений профессору киноведения Василию Киприановичу о разработанном им методе обновления литературного языка:

«И знаете, что вывело меня на дорогу? Изучение судебных актов Семнадцатого века и раньше. При допросах и пытках обвиняемых дьяки точно и сжато записывали их речь. Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горящим веником — из груди пытаемого вырывалась самая оголенная, нутряная речь. …Это — язык, на котором русские говорят уже тысячу лет, но никто из писателей не использовал» [28].

Заметьте субтильную ноту метаиронии: оказывается, десять веков подряд русские люди говорили (кричали, стонали) — под пыткой.

Вот такой Писатель (земли русской)!

Еще одна деталь. На письменном столе романиста возвышается «мощный чернильный прибор» «в виде Кремля» [29], юбилейный подарок от власть предержащих. Этот вульгарный бюрократический артефакт, который совсем не сочетается с репродукциями Мане и Серова на стенах, — у Писателя, надо сказать, недурной вкус — представляет собой копию точно такого же в домашнем кабинете прокурора Петра Макарыгина в «Круге первом»:

«Половину небольшого полированного письменного столика Макарыгина занимал крупный чернильный прибор с изображением, чуть не в полметра высотой, Спасской башни с часами и звездой» [30].

Приведенные мною примеры интратекстуальны в том смысле, что все они определяются элементом авторского самоцитирования, а в случае с портретом жениха Веры Гангарт — двухступенчато опосредствованного авторского самоизображения. Но не менее характерно для Солженицына интертекстуальное цитирование — синдром, весьма распространенный в литературе модернизма.

Так, в «Круге первом» праздник на квартире Макарыгина по случаю награждения его орденом Трудового Красного Знамени в точности следует сценарию вечера в салоне Анны Павловны Шерер, которым открывается «Война и мир»: советская вариация на светскую тему.

Анна Павловна приглашает к себе двух иностранных знаменитостей, виконта де Мортемара и аббата Морио, которых она «сервировала своим гостям… как нечто сверхъестественно-утонченное» [31]. Макарыгин надеется, что присутствие его зятьев Галахова и Володина на празднике впечатлит высокопоставленного коллегу, генерал-майора юстиции Словуту:

«Ради Словуты и стали так настойчиво звать Иннокентия, и непременно в дипломатическом мундире, в золотом шитье, чтобы вместе с другим зятем, знаменитым писателем Николаем Галаховым, они составили бы выдающуюся компанию» [32].

Володин входит в макарыгинский дом «с кислой физиономией» [33]. Андрей Болконский озирает комнату «усталым, скучающим взглядом», а увидев нелюбимую жену, «с гримасой, портившею его красивое лицо… отвернулся от нее» [34]. Причем Володин тоже отчужден от своей жены, Дотти.

Во время разговора Володина с Галаховым Дотти присоединяется к ним, и по-супружески наблюдательный Володин замечает, что «чуть подергивалась ее верхняя губа — это оленье подергивание, так знакомое и так любимое им» [35]. А вот описание Лизы Болконской в салоне Анны Павловны: «Ее хорошенькая, с чуть черневшими усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась…» [36]

Анна Павловна обеспокоена возможностью того, что склонный к серьезным интеллектуальным дискуссиям Пьер Безухов, «молодой человек, не умеющий жить» [37], произведет в ее гостиной какой-нибудь faux pas. Для хозяйки салона Пьер, которому еще только предстоит получить статус законного сына старого графа Безухова, — личность «самой низшей иерархии» [38]. На вечере у прокурора присутствует такой же почти нежеланный гость, «давнишний и коренной неудачник» [39]. Это друг молодости Макарыгина Душан Радович — вовсе не душевный, вовсе не радостный старый большевик. Язвенник, аскет и фанатик Радович, с нетерпением ждущий скорой войны за рынки сбыта между США и Англией, бродит по роскошной макарыгинской квартире, как призрак коммунизма.

Анна Павловна зорко наблюдает за тем, чтобы «разговорная машина» [40] великосветского вечера работала без перебоев. Советский партайбонза Макарыгин, разумеется, не обладает ее аристократическим французским, аристократическими манерами или аристократической осанкой, но та скромная мера общественных навыков, которая отпущена прокурору неласковым к нему автором, достаточна в данной сталинско-светской ситуации: «…Макарыгин напряженно маневрировал, чтобы Радович не выпалил какой-нибудь резкости, чтобы Словуте все время было приятно и Галахову нескучно» [41].

У Анны Павловны князь Василий Куракин, «состарившийся в свете и при дворе значительный человек», который говорит с «тихими, покровительственными интонациями» [42], нехотя уступает настояниям княгини Друбецкой и соглашается оказать ее сыну протекцию. Параллельным персонажем на празднике у Макарыгиных является «государственный молодой человек» [43] Виталий Евгеньевич, референт в секретариате Президиума Верховного Совета. В свои двадцать четыре года Виталий выглядит много старше: редкие волосы, сдержан в движениях, «с достоинством подбирал нижнюю губу» [44]. Молодая девушка, чей тяжело больной отец находится в лагере, обращается к нему с просьбой дать ход ее прошению о помиловании, но лысоватый подпарламентарий отвечает ей леденящим отказом…

«Макарыгинские» главы «Круга первого» содержат элементы еще одной переклички текстов. Голову прокурора (не)украшает пара оттопыренных ушей, похожих на «крылья сфинкса» [45]. Такая необычная анатомическая деталь роднит его с другим высокопоставленным странноухим чиновником, Алексеем Карениным, который, несмотря на свои супружеские изъяны, был все-таки более достойным человеком, чем этот огрубелый представитель сталинской юстиции. Вспомним также сенатора Аблеухова в «Петербурге» Белого, обладателя «совершенно зеленых… и увеличенных до громадности ушей» [46]. В «некрасовской» редакции романа они имеют серо-зеленый оттенок и выглядят как бы «принадлежавшими трупу» [47].

Верно, что Солженицын прочитал «Петербург» лишь в Вермонте [48], годы спустя после окончания работы над «Кругом первым», но прелесть интертекстуальности, модернистской или общелитературной, состоит как раз в том, что она есть «непременное условие литературы, что все тексты сплетены из тканей других текстов, сознает ли это автор или нет», как замечает английский филолог — и писатель-интертекстуалист — Дэвид Лодж [49].

Слово «ухо», конечно, спрятано в фамилии Аблеухов. Для своего прокурора Солженицын выбрал фамилию не менее уместную; ржущую; имплицитно длинноухую: на сербском языке — приятель прокурора Душан Радович по национальности серб — «магарац» значит «осел».

В сочинении «По ту сторону добра и зла» Ницше писал о «моральном лицемерии повелевающих»:

«Они не умеют иначе защититься от своей нечистой совести, как тем, что корчат из себя исполнителей старейших и высших повелений (своих предшественников, конституции, права, закона и даже Бога) или заимствуют сами у стадного образа мыслей стадные максимы, называя себя, например, “первыми слугами своего народа” или “орудиями общего блага”» [50].

Таков Макарыгин. Таков и Русанов.

С Русановым вообще интересно. Антигерой «Ракового корпуса» физиогномически, анатомически тоже интертекстуален. Его эмбриональные черты лица, белая кожа и мягкость тела напоминают гоголевского Чичикова, с которым его роднят и общие им (без)нравственные качества. Протагонист «Мертвых душ», предполагает Набоков, — «коммивояжер из Гадеса», гонец, низ-посланный Сатаной. Демоническое естество этого гонца из преисподней сквозит в его отвратительно склизкой внешности: «…Кругловатый Чичиков, можно сказать, составлен из тугих колец громадного червя цвета плоти» [51]. Заметим, что фабрика, на которой Русанов работал в далекой пролетарской молодости, выпускала макароны. Представим себе этого белесого молодого человека, пухлыми пальцами месящего тесто с тем, чтобы превратить его во вьющиеся, липкие трубки. Русанов — метафорическая макаронина. Недаром он недоволен своим сыном Юрием, начинающим сотрудником прокураторы, когда тот снисходит к водителю грузовика, обвиненного в краже ящика макарон, и дает ему пять лет условно вместо пяти лет лагерей.

«Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя» [52].

И еще одна причина, быть может самая главная, почему Солженицын — автор для XXI века.

Очень любивший Россию писатель призывает и своих читателей любить ее. И он делает это не только в форме прямого публицистического обращения, не только нравственной и исторической направленностью своей прозы, но и ее прекрасной художественностью, чудесным образом эстетизированной конструкцией и фактурой. Конечно, призыв Солженицына был обращен в первую очередь к соотечественникам. Однако ведь его читают не только на родине и не только по-русски. По всему миру рассеяны люди, которых увлекают и вдохновляют его художественные миры и герои, их населяющие. Таким читателям он тоже помогает любить Россию.

А в XXI веке России будет очень нужна любовь.

Примечания

1. Фридрих Ницше — Францу Овербеку. 23 февр. 1887. Цит. (с исправлениями) по: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 798. Примеч. 60.

2. Там же. С. 271.

3. Темпест Р. К проблеме героического мировоззрения (Солженицын и Ницше) // Звезда. 1994. № 6. С. 93–108.

4. Солженицын А.И. В круге первом. М.: Наука, 2006. С. 337.

5. Там же. С. 408.

6. Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. М.: Время, 2006. С. 63.

7. Он же. В круге первом. С. 419.

8. Там же. С. 420.

9. Мильтон Дж. Потерянный рай. Кн. I. (Пер. мой. — Р.Т.)

10. Modernism: A Guide to European Literature 1890–1930 / Еd. M. Bradbury, J. McFarlane. N.Y.: Penguin Books, 1991. P. 27.

11. Auerbach E. Mimesis. Princeton: Princeton University Press, 1953. P. 522.

12. Friedrich Nietzsche — Georg Brandes. November 20, 1888 // Nietzsche F. Selected Letters of Friedrich Nietzsche. Indianapolis / Cambridge: Hackett Publishing Company, 1996. P. 327.

13. Солженицын А.И. Собр. соч. Т. 10. С. 515.

14. Там же. С. 522.

15. Там же. С. 523.

16. Там же. С. 524.

17. Там же. С. 524–525.

18. Там же. С. 526–527.

19. Там же. С. 527.

20. Там же. С. 529.

21. Солженицын А.И. Избранная проза. М.: Советская Россия, 1990. С. 320.

22. Ин. 19: 4–8.

23. Солженицын А.И. Избранная проза. С. 640.

24. Он же. Собр. соч. Т. 1. С. 21.

25. Он же. Избранная проза. С. 641.

26. Там же. С. 641.

27. Там же. С. 552.

28. Солженицын А.И. Собр. соч. Т. 1. С. 385.

29. Там же. С. 379–380.

30. Солженицын А.И. В круге первом. С. 384–385.

31. Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1960–1965. Т. 4. С. 18.

32. Солженицын А.И. В круге первом. С. 377.

33. Там же. С. 377.

34. Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 4. С. 22.

35. Солженицын А.И. В круге первом. С. 382.

36. Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 4. С. 14.

37. Там же. С. 17.

38. Там же. С. 16.

39. Солженицын А.И. В круге первом. С. 384.

40. Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 4. С. 17.

41. Солженицын А.И. В круге первом. С. 382.

42. Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 4. С. 8.

43. Солженицын А.И. В круге первом. С. 392.

44. Там же. С. 390.

45. Там же. С. 389.

46. Белый А. Петербург. М.: Наука, 1981. С. 13.

47. Там же. С. 422.

48. Беседа с Н.Д. Солженицыной.

49. Lodge D. The Art of Fiction. N.Y.: Penguin Books, 1992. P. 98–99.

50. Ницше Ф. Соч. Т. 2. С. 317.

51. Nabokov V. Nikolai Gogol. Toronto: New Directions, 1961. P. 74.

52. Ницше Ф. Соч. Т. 2. С. 8.

Источник: Путь Солженицына в контексте большого времени. Сборник памяти. 1918–2008 / Сост., подгот. текста и общ. ред. Л.И. Сараскиной. М.: Русский путь, 2009. С. 277–291.

Комментарии