Анна Курт

Солдат из армии свободы

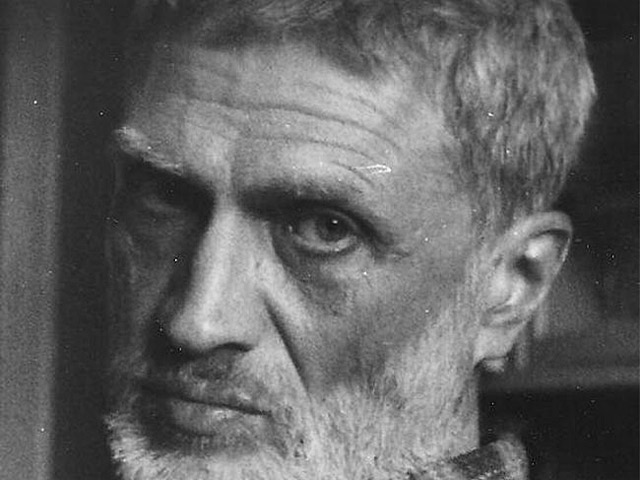

Памяти Валерия Сендерова (1945–2014). Гефтеровский проект «Связь времен». Год 1998.

1 998

1 998

Каторга, какая благодать!

Б. Пастернак

«Не сюда, а дальше», — проговорил радушный хозяин, указывая на дверь, ведущую из огромного коридора, поделившего пополам его старорежимное московское жилище. Войдя в комнату, я опешила. Что это — сон, дерзновенные театральные декорации к инсценировке по роману Кафки или искусный розыгрыш? Весь пол в несколько слоев устлан белыми листами бумаги, испещренными формулами. Стол укрыт ими, как зимний лес пышным покровом снега. Смотрю на часы — 11.00 по московскому времени. В комнате ослепительно светло. Свет горит в ней круглые сутки. Правда, окон нет. То есть когда-то, до ареста, они были, но теперь забиты деревянными щитами, на которых поставлены железные решетки. Кто не верит, может прийти сюда и убедиться воочию. Валерий Анатольевич — человек открытый и совершенно бесстрашный. Адрес прост: проспект Сахарова, дом без номера, код и квартира 54. Промысел почему-то любит точность в деталях, а не только в контурах наших судеб. Недаром было сказано когда-то:

Всесильный Бог деталей…

Обдумав увиденное, понимаешь, однако, что нет здесь ни розыгрыша, ни пародии, а только юродство креста, о котором с непререкаемой убедительностью говорит апостол.

Но рассказ, поведанный перед зарешеченным окном, оказался еще поразительней обстановки. Если попытаться вывести словесную формулу, выражающую его суть, то, вероятно, ею будет: беспримерное мужество и терпение плюс бескорыстное служение взрослым и детям, помноженные на бескрайнюю широту и эрудицию, плюс чувство собственного достоинства, возведенное в абсолют. Причем «плюс» тут можно понимать двояко. Или, как с большой лапидарностью писал Бердяев, все в жизни нужно имманентно выносить на крест. Впрочем, судите сами.

Начинается этот рассказ с 70-х годов, когда Валерий Сендеров преподавал во 2-й математической школе, славившейся одаренными учителями и учениками, а также неумеренным вольнодумством. Вольнодумство учителя имело, как оказалось, далеко идущие последствия. Он разработал неожиданную систему вознаграждений: за хорошо доказанную теорему или решенную задачу ученикам разрешалось почитать на уроке книги, выпущенные издательством «Посев», или статьи из журнала «Грани». Новое слово в педагогике принесло благодатные плоды — большинство ребят усердствовали на уроках математики. Впоследствии многие из его учеников стали выдающимися учеными, некоторые — с проблесками гениальности.

Связь с «Посевом» этим не исчерпывалась. Сендеров начал писать и публиковаться в этом журнале, что в 80-е годы грозило 70-й статьей Уголовного кодекса, которую он через несколько месяцев благополучно получил. Конкретным поводом для ареста послужила статья, написанная и опубликованная в 82-м году, где он привел перечень преступлений коммунизма. Статья называлась «Моя позиция» и по требованию автора была напечатана в журнале за его подписью. Кажется, это был единственный случай. (Как правило, статьи, подписанные подлинным именем автора, «Посев» перепечатывал из самиздата, авторы самого «Посева», живущие в СССР, публиковались под псевдонимами.)

Кроме того, он с большим рвением взялся за выпуск информационного бюллетеня Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТ). Незадолго до этого Владимиру Борисову, ныне живущему во Франции, пришла в голову одна нетривиальная мысль: почему бы не создать независимый профсоюз? Членов его будут преследовать, и в мире станет ясно, что по сути рабочего движения в Советском Союзе нет и официальный ВЦСПС никакого отношения к реальным проблемам рабочих не имеет. В советском законодательстве была одна лазейка: для образования профсоюза не нужно было никаких формальностей. Как ни странно, мысль о том, что благодаря этому можно создать правозащитную, политическую организацию, советским законодателям в голову не пришла. Как и о том, что на вполне законных основаниях могут возникнуть профсоюзы, независимые от государства. Сендеров подключился к этой детски простой мысли, связал ее с Народно-Трудовым союзом и придал ей новое дыхание.

Его приговорили к семи годам заключения плюс к пяти годам ссылки.

За последние годы лагерная тема исчерпала себя. Кажется, что все уже сказано, и сказано с непревзойденной силой. В устах Валерия Сендерова она обрела совершенно неожиданный поворот и призвук. На вопрос: «Часто ли вы вспоминаете тюрьму?» — он невозмутимо ответил: «Все время. Это были лучшие годы моей жизни». Тут нет ни рисовки, ни ложной скромности, ни натужного пафоса. Если приступить к нему с расспросами, он вновь и вновь будет повторять, что лагерь и тюрьма не были ни катастрофой, ни трагедией, ни адом. Разве что адом неудобств. И подкрепит рассказ любимой цитатой из Георгия Иванова:

Туманные проходят годы,

И вперемежку дышим мы

То затхлым воздухом свободы,

То вольным холодом тюрьмы.

Когда сталкиваешься с такой судьбой, невольно задаешься вопросом: откуда брались эти одиночки, ничего не боявшиеся в окружавшем их царстве страха? Ведь все всё знали. Все всё понимали. И все молчали. Все пресмыкались. Все терпели то, чего нельзя было терпеть. Все задыхались и жаждали правды — никто не решался ее выговорить. В лучшем случае — дома, с друзьями. И все же кто-то решался. И все же кто-то осмеливался. Кто-то шел в тюрьму и в лагерь. Оказалось, что самое любимое, самое дорогое отнять нельзя даже в тюрьме: ни веру, ни воспоминания, ни стихи, которые зазвучали в его памяти с новой, неведомой прежде силой. А голод и холод Валерий Анатольевич со спокойной серьезностью и рассудительностью называет «мелочами», над которыми ранние христиане могли бы посмеяться. Но даже это, по его словам, мы не в силах вынести без помощи Божьей.

Итак, Сендеров сам выбрал свою судьбу и ни разу за все пять лет, включая год карцера (мировой рекорд, запечатленный в Книге Гиннеса!), не пожалел об этом. Его не морили голодом — он сам объявлял голодовки. Но через месяц начинали кормить насильно. Первая голодовка была приурочена к Международному математическому конгрессу, который проходил раз в несколько лет. Нужно было напомнить математическому миру, что одаренных детей не принимают в людоедский Московский университет по причине наличия у них одной восьмой, одной четвертой или одной второй еврейской крови. С чистокровными все было ясно заранее. Они от рождения были обречены на второсортное образование и полное бесправие.

Он разработал простейший график: первый день Математического конгресса — первый день голодовки, 40-й день конгресса — 40-й день голодовки. Подвиг? В наших глазах — безусловный. Но сам герой упорно отрицает свое подвижничество, видя в нем лишь вынужденный маневр в этой войне. Только через много лет стало ясно, что он одержал в ней победу: в 90-е годы, после десятилетия непрерывной борьбы, еврейских детей перестали заваливать на приемных экзаменах (так называемая перестройка не изменила положения в МГУ).

«Бог и тюрьма» — так называются воспоминания В. Сендерова о лагере, опубликованные в 1995 году в «Новом мире», где автор занят усердной дегероизацией собственной личности. Однако убедить непредвзятого читателя в обыкновенности своей судьбы ему не удается.

Он был свидетелем чудес. Первым из них было потрясение веры.

Это произошло за два года до ареста. Все началось с увлечения немецкой философией. Малодоступные большинству из нас Ницше и Шпенглер были им проштудированы со всем тщанием еще в студенческие годы.

Под маской комсомольско-молодежного диспута в Тургеневской библиотеке Валерию удалось прочесть несколько лекций по морфологии культуры. В Физтехе сложился кружок любителей немецкой философии. Сочинения философских гениев распространялись членами кружка и в других городах. За это увлечение пришлось изрядно поплатиться. Когда о нем стало известно в местном КГБ, Сендерова поспешили отчислить из просвещеннейшего и либеральнейшего (по советским понятиям) института, даже не дав защитить диплом, с прелестной мотивировкой: «За поведение, недостойное звания советского студента». Через два года его восстановили. Это было первое столкновение с властями. Таким образом, он стал неугоден еще в юности.

Ницше потряс не столько стилистической изощренностью, сколько самой темой: смерть Бога в европейской культуре, пережитая им с неслыханной остротой, вызывала жгучий интерес. Одновременно нарастала коренная, мучительная дилемма русской интеллигенции, с предельной силой выраженная Достоевским в образе Кириллова: «Если Бога нет, то все бессмысленно». И тут, по словам Валерия Анатольевича, произошло первое чудо в его жизни — момент уверования. Немецкая философия подвела к вопросу о смысле всего, а то, что Господь показал, что все — не бессмыслица и небытие, а Он, — это была прямая Его милость.

Есть, однако, что-то неожиданное и одновременно величественное в его исповедании: Сендеров — единственный из мне известных людей, который относится к Господу как к главнокомандующему, себя же называет солдатом. «Нам приказано вести наступление на князя по всем линиям фронта», — говорит он. «Не приказано, а заповедано». — «Это то же самое». В его богословии пост — нечто вроде парада: все должно блестеть, сапоги (разумеется, метафизические) начищены до блеска, сабля заточена, ряды сомкнуты. Каждый воин во всеоружии, чеканит шаг, подтянут и поражает выправкой.

Единственной своей заслугой он считает то, что старался неукоснительно выполнять приказы Всевышнего. Все, что он делал, он воспринимал как войну за дело Божье. В этой войне одинокие смельчаки, тщедушные интеллектуалы, бредившие Достоевским и Ницше, рафинированные стихолюбы, упивавшиеся Цветаевой и Бродским, вышли против дюжего голиафа («в галифе»), выставившего против них несгибаемую карательную систему и самую большую в мире армию служителей застенка.

Победила тщедушная рать. А зло и впрямь оказалось бессильным.

Но не будем никого приукрашивать. Рассказ из первых уст убережет нас от прекраснодушия и идеализации диссидентского движения: «Там было всякое, читайте роман В. Кормера “Наследство” или повесть Л. Бородина “Расставание”. За эти годы сложился тип профессионального диссидента. Мне он бесконечно чужд. Я был не инакомыслящим, а инакодействующим — ведь мыслили “против течения” все».

По пальцам можно пересчитать не только публичные выступления против режима в начале 80-х, но и бескомпромиссное поведение на следствии и в суде:

«Во время следствия я претендовал на 64-ю статью — измена Родине. В частности, как измену Родине законодательство трактовало заговор с целью захвата власти — действия, которые НТС всегда рассматривал как морально допустимый способ борьбы с режимом. На что следователи отвечали: “Хватит с вас, Валерий Анатольевич, и 190-й” (хранение и распространение антисоветской литературы без цели подрыва строя). Конечно, это была взаимная игра, и в конце следствия обвинение предъявили уже не по 190-й, а по 70-й (антисоветская агитация и пропаганда)».

С самого начала следствия ему позволили заниматься математикой, выдавали книги из лефортовской библиотеки и разрешили читать Библию. Он прочел ее подробно и несколько раз. В камере, где сидели два человека, Валерий Анатольевич провел около года.

Следователь дотошно расспрашивал о его политической позиции. В ответ несговорчивый узник упорно повторял, что он человек мирный, склонный к компромиссам и готов считаться даже с правительством князя Львова, но что касается откровенного узурпатора Керенского и его преемников, то их власть он признать никак не может.

Суд над Сендеровым сбивается на жанр трагикомедии «с оттенком гнусного фарса». Начать с того, что подсудимый не знал, где его судили. На процесс допустили только адвоката и мать (промыслительно тоже адвоката). Никаких западных журналистов и в помине не было. Они дежурили у подъезда. В зале сидели несколько человек в штатском. Суд шел при закрытых дверях, на втором этаже. Вечером его передавали все западные радиостанции. Это было еще одно чудо в длинной цепи чудес (пока еще не каторжной), которые ему довелось пережить.

Судья задал стандартный вопрос о партийности.

«Я — член НТС». (Народно-трудовой союз возник в Югославии в 30-м году из эмигрантской молодежи — потомков первой волны эмиграции, Белого движения. Члены организации понимали необходимость идейной борьбы с коммунизмом и ставили ее своей целью. Методы ее менялись, а организация существует и поныне. НТС был жупелом для КГБ, ему постоянно приписывали связи с Гестапо, Моссадом, ЦРУ и т.д.)

— Об НТС мы здесь говорить не будем, — поспешно сказал судья.

— Гражданин судья, своим заявлением вы узакониваете деятельность нашей организации на территории вашего государства.

Господа в штатском захихикали совсем по-достоевски.

Все было отрепетировано заранее с двух сторон. Подсудимый не считал себя жертвой. Он с самого начала знал, на что идет. В отличие от многих, посаженных за отдельные протесты, за упорное желание эмигрировать и прочие частности, он действительно боролся. Он готов был платить по счету, предъявленному ему властями. Он открыто называл их узурпаторами и разил неустаревающими словами блаженного Августина, говорившего о «шайке разбойников, действующих без всяких законов». Он и заплатил по этому счету пятью годами тюремного заключения, а заодно и своим здоровьем. Однако близкие друзья, знавшие его до и после заключения, утверждают, что вышел он более сильным и физически крепким, чем сел. Как тут не вспомнить декабристов, возвращавшихся после каторги и ссылки бодрыми и подтянутыми, не в пример сановным петербуржцам с печатью великосветской усталости и пресыщения.

Перед тем как осужденного вывели из зала суда, он произнес: «Слава Иисусу Христу!»

Его отвезли обратно в Лефортово. Условия там были лучше, чем в других тюрьмах. Через год Сендерова отправили в лагерь. В поезде был специальный вагон, в котором перевозят заключенных. Несколько купе без дверей, одно — с тремя полками. Около этого купе постоянно дежурила охрана. Поезд шел по маршруту Москва – Вятка примерно двое суток. Эти двое суток арестант беседовал с тюремщиками. При последующих перевозках охране запретили разговаривать с узником, занимавшимся откровенным прозелитизмом.

С пермского вокзала повезли на грузовике с камерой внутри. 35-я зона — одна из немногих политических. Там Сендеров пробыл около двух недель до свидания с матерью, а потом, когда он объявил голодовку, его перевели в больницу. Властям было ясно, что голодовка получит широкую огласку и, значит, ее нужно держать под контролем. В больнице кормили принудительно. Так продолжалось около пяти недель.

Лагерь отвращал не каторжной обстановкой, а множеством мелких унижений, образно говоря, не казнями, а кознями, призванными сокрушить не тело, а дух. Скажем, заключенный обязан был носить нашивку с фамилией на груди, участвовать в принудительном труде, снимать шапку при появлении начальства. Сендеров оказался непреклонным и тут: он поставил себя в статус политзаключенного, который власти не признавали, и отказался выполнять все эти требования. Взамен он выдвигал свои. По прибытии в лагерь у него отобрали Библию, уничтожили все математические записи и перед свиданием с матерью сняли нательный крест, полученный при крещении. Когда он потребовал вернуть ему Библию и разрешить заниматься математикой, началась затяжная схватка.

«Библия. Первое мое сильное тюремное впечатление связано со Священной Книгой. Я взял ее с собой при аресте. На обыске в милиции ее отобрали, стали записывать в протокол. “Кто автор?” Я в первый момент не понял, потом стал потешаться: “Господь”.

Не понимают. “Создатель — автор”. Опять не понимают. “Дух Святой”. Переглядываются. Потом один вроде что-то понял.

— Да какой вам автор? Это же Библия.

— Библия — название. А положено еще автора в протокол писать, — строго поправил офицер.

Веселился я. Потом заперли в одиночку. Лежу, думаю. И стало вдруг жутко. “Автор Библии”… Это посреди державы Российской. Так зачем же я здесь?! Может, ничего уже нельзя спасти?

Очень многое потом уверило меня в обратном.

Возможностей насыщать жажду слова Божьего и церковной жизни было немного, лишь за несколько месяцев до освобождения мне удалось получить от близких духовную литературу.

Возможностей проповедовать у меня обычно не было. Но я старался воздействовать на окружающих делом. Мне было дано держаться твердо, и я старался, чтобы окружающие поняли, что это по воле Божьей» («Бог и тюрьма»).

Этот редкий дар мужества и стойкости, который дал ему Бог вкупе с математическими способностями, оказался в тех условиях поистине незаменимым. Трудно представить, кто еще с большей выдержкой и твердостью мог бы выдерживать ежедневные личные обыски с раздеванием и тщательным осмотром тела. «Временами эта процедура применялась к одному и тому же человеку по нескольку раз в день, если она мучила и унижала его». Сендерова она не мучила, а забавляла, о чем он не преминул сообщить тюремщикам. В ответ они прекратили издевательство.

В Чистопольской тюрьме начальство наконец-то уважило его «невообразимую блажь»: ему вернули Библию и разрешили заниматься математикой.

«Перед освобождением в Лефортово были сделаны попытки — уже достаточно осторожные — получить от меня бумагу с обещанием хотя бы соблюдать так называемые законы. Я пытался им объяснить, что раз нет законной власти, значит нет и законов, поэтому уважать их весьма затруднительно. Тогда они сказали: “Мы собираемся вас освободить. Но, с другой стороны, есть приговор. Сидеть дальше — ваше право, и мы просим вас письменно изложить ваше отношение к возможному освобождению”. Это был вполне честный подход, и после этого я написал о своем согласии считаться с Государственной думой, имея в виду 4-ю Думу, комитет которой в 1917 году сформировал правительство князя Львова (нынешней Думы еще в помине не было). В своей бумаге я подчеркнул, что готов считаться даже с теми законами, которые были приняты по предложению большевистской фракции. Власть это устроило, и меня освободили. Вскоре после этого в газете “Советская Россия” вышла статья под названием: “Согласен сотрудничать с Государственной думой”».

Когда он вышел на волю, он прекрасно понимал, что первое время узники совести будут на гребне, предстанут в глазах публики чем-то вроде оракулов, кинозвезд или футболистов. Он считал, что уклоняться от этого необязательно, а нужно эту ситуацию использовать для главной цели — освобождения России. Валерий Сендеров начал участвовать в освобождении людей, сидевших за веру. «Хотя мое дело само по себе религиозным не было, но эти истории с Библией проникали наружу, и получилось так, что к нескольким людям — к Огородникову, ко мне — стали со всей страны идти те, кого преследовали за веру. Конечно, мы старались им всячески помочь, тем более что это стало уже и возможно. Таких людей было много.

Мы поднимали шум на Западе вокруг самого факта заключения, а также тех безобразий, которые с этим человеком проделывали. Перестройка действительно углублялась, но не в смысле возрастания доброй воли у советского руководства, а в смысле воздействия общественного и западного шума на его решения. В конце правления Горбачева власти начали прислушиваться к общественному мнению в стране. Это сильно помогало освобождению разных категорий заключенных, в том числе и религиозных. К 91-му году сидящих за веру, по нашим данным, уже не осталось».

* * *

Теперь попробуем подвести итоги и заглянуть в глаза той беспощадной правде, которая, как говорится, глаза колет. Ведь это не далекое прошлое, а наша с вами жизнь. Пока мы занимались изящной словесностью или естественными науками, предаваясь стихиям быта и мирским добродетелям, ненавидели советскую власть и все же приспосабливались к ней, обнаруживая буквально во всем две правды, две совести и две морали, кто-то, ничуть не хуже нас с вами, с теми же интересами и любимыми книгами, с неменьшими дарованиями и талантами, сидел в карцере и голодал за то, чтобы наши дети могли получить нормальное образование, за то, чтобы мы сегодня не боялись говорить правду. За нашу свободу, которую мы всю жизнь разбазаривали и разменивали по мелочам, которой мы так и не воспользовались, за то, чтобы кончилось самое подлое время в истории нашего Отечества, человек заплатил пятью годами жизни, десятки раз рисковал ею, добровольно голодал и шел навстречу любой опасности. Мы не стоили этих подвигов, но он не мог иначе.

Источник: Истина и жизнь. 1998. № 6.

Комментарии