Анна Курт

Три судьбы

На стороне страдания: диссидентское осмысление травмы

3 511

3 511

© Hiroyuki Takeda

Жизнь и смерть — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.

Притчи 18:21

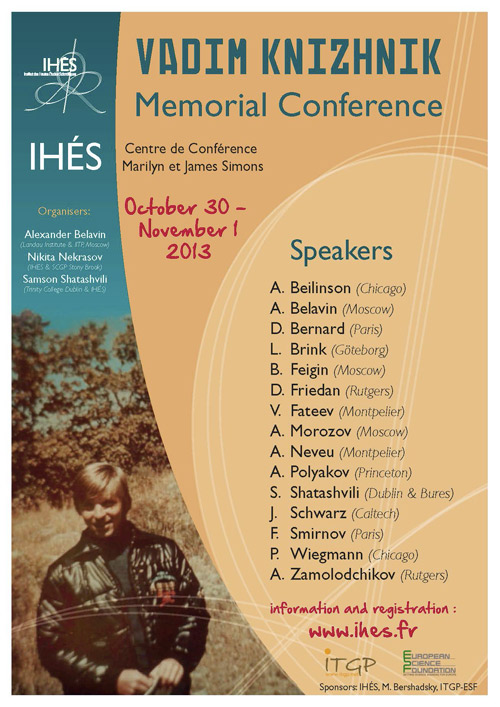

Несколько раз в жизни я встречала людей, чьи судьбы ломала одна-единственная неверная фраза, не говоря о поступке. Первым из них был Дима Книжник.

Дима

Долгое время я пыталась разгадать тайну его смерти. Он был праведником, ничем не болел и умер в двадцать пять лет мгновенно, в метро, по дороге в институт, неизвестно от чего.

Однажды его отец, Генрих Соломонович, рассказал мне о том, как Дима поступал на физтех. История в высшей степени примечательная. Он был чистым гением, победителем всех физико-математических олимпиад, лучшим учеником 2-й математической школы, славившейся на всю Москву. Его учитель, известный диссидент Валерий Сендеров, говорил, что он был одним из самых талантливых людей, которых ему довелось узнать за всю его жизнь.

Однажды его отец, Генрих Соломонович, рассказал мне о том, как Дима поступал на физтех. История в высшей степени примечательная. Он был чистым гением, победителем всех физико-математических олимпиад, лучшим учеником 2-й математической школы, славившейся на всю Москву. Его учитель, известный диссидент Валерий Сендеров, говорил, что он был одним из самых талантливых людей, которых ему довелось узнать за всю его жизнь.

На экзаменах Диму заваливали наравне с остальными соплеменниками, несмотря на выигранные олимпиады и бьющую в глаза одаренность. Тогда родственники обратились к академику Петру Леонидовичу Капице, и тот отстоял его со словами: «Если не его учить, то кого же?»

К двадцати семи годам Дима стал лучшим молодым физиком-теоретиком в России и получил международное признание. Прошло больше двадцати лет с тех пор, как его не стало, но его работы по-прежнему занимают одно из первых мест в индексе цитируемости.

Он умер на самом пике жизни. Его прелестная юная вдова (это слово совсем не вязалось с ее обликом) говорила, что он торопился работать, словно что-то предчувствовал.

Из рассказа его отца я узнала, что, возвращаясь после вступительных экзаменов на физтех, он сказал: «У каждого должен быть свой шанс». Вскоре я поняла, что эти слова сыграли поистине роковую роль. В Писании я нашла разгадку его гибели:

«…вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? Вместо того, чтобы вам говорить: “если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое…”» (Иаков 4:13).

Я видела Диму всего один раз, хотя мечтала познакомиться. Молва о его одаренности интриговала. Он учился с моим мужем в одной группе и дружил с ним.

В начале зимы 1987 года вышел фильм «Покаяние», и Дима, столь занятый своей наукой, отстоял длинную очередь и к стыду моему взял для всех нас билеты в кинотеатр «Художественный». (Вообще, давно замечено, что самые занятые люди успевают все или, по крайней мере, куда больше прочих.) Мы посмотрели фильм, ошеломленные вышли на улицу и заговорили о том, что недавно из тюрем и лагерей начали выпускать диссидентов.

Дима сказал:

— Выпустили моего учителя.

(Того самого.)

Прошел год после «Покаяния». Все это время я хотела пригласить Диму с женой в гости, да так и не успела. 26 декабря 1987 года мы узнали о его внезапной гибели. Мой муж оцепенел. Уселся на диван, уставился в пространство каким-то застывшим, одичавшим взором и долго-долго молчал.

Я написала стихи об этой загадочной смерти.

Памяти Вадима Книжника

Я видела тебя всего лишь раз,

За год до налетевшей вихрем смерти,

Но в памяти так четко отпечатан

Твой силуэт, облитый синим светом

Ночных обледеневших фонарей,

Твои глаза, распахнутые в Вечность,

И волосы, белесые, как лен, —

Диковинка для нашей древней крови.

Снежинки, как проворные плясуньи,

Вершат свой танец в воздухе морозном,

И странные уродливые тени

Кривляются на заспанном снегу.

Кто мог представить в тот полночный час,

Что через год, в день Рождества Христова,

Тебя не станет? Кто мне объяснит,

Зачем Ему в свой светлый день рожденья

Дарить другому смерть — бесценный дар?

И мир бесчувственный не содрогнулся,

А круг друзей, еще недавно тесный,

Распался ровно через сорок дней

Без старомодного сорокоуста.

И почему красавица-подросток,

Прекрасная, как пригоршни жемчужин,

Теперь зовется попросту вдовою?

О, как невероятно это слово!

1989

Женечка Кантонистова

Ее я знаю лишь по рассказам матери Натальи Кантонистовой. Меня попросили написать рецензию на ее книгу, которая называется «Все так умирают, или Плач по Женечке».

Вот эта рецензия.

«Это не беллетристика, не литература. Это документ прекрасной человеческой судьбы. Или, быть может, крик. Крик боли, вопль. Сплошная, на протяжении более чем двухсот страниц взрывная волна боли, любви, отчаяния. Это книга о самых трагических и серьезных проблемах, которые рано или поздно возникают в жизни каждого.

Почему она ошеломила столь многих? Людей бывалых, видавших виды, глядевших в глаза смерти не раз и в упор — смерти не обычной, венчающей долгую, насыщенную жизнь, смерти детской, которую невозможно принять и оправдать. Ничем, никакими доводами и убеждениями. Даже верой. И реакция на эту книгу у всех одна — оторопь, шок. Цветаева бы сказала: ожог. Ожог боли. И вместе с тем вся книга — сплошной знак вопроса. Недаром он вынесен в заглавие. В чем же этот вопрос?

Почему она ошеломила столь многих? Людей бывалых, видавших виды, глядевших в глаза смерти не раз и в упор — смерти не обычной, венчающей долгую, насыщенную жизнь, смерти детской, которую невозможно принять и оправдать. Ничем, никакими доводами и убеждениями. Даже верой. И реакция на эту книгу у всех одна — оторопь, шок. Цветаева бы сказала: ожог. Ожог боли. И вместе с тем вся книга — сплошной знак вопроса. Недаром он вынесен в заглавие. В чем же этот вопрос?

Живет в Москве девочка. С фотографии на нас глядит красивое лицо — не столько обаятельное и кокетливое, сколько одухотворенное. Почему-то особенно хороша Женя с короткой стрижкой, с полуоткрытым ртом и открытой точеной шеей (август 1998 года). Во всем облике сквозит гармония и чистота. Пролистываю одну страницу и смотрю, как с обрыва в пропасть — пропасть боли и муки. Самая значительная фотография, та же, что и на обложке, — после выхода из комы. Лицо-маска из греческой трагедии с отрешенной, нездешней улыбкой. Аллегория страдания.

Девочке дано очень многое, все то, что в привычном понимании составляет счастье: мать, любившая ее невероятной, даже чрезмерной любовью, обожавшая ее всегда — с первого до последнего вздоха, одарявшая неизменной заботой, вниманием, уважением.

О родительской любви стоит сказать особо. Все мы любим и даже очень любим своих детей. Отдаем им свое время, тревожимся, переживаем за них. Терпим их причуды, несправедливости, грубости, повальный эгоизм. И прощаем. Неустанно прощаем им все. Тут нет особой доблести, хотя подчас это нелегко. Но очень редко встретишь такой силы родительскую любовь, какая проступает сквозь жгучие строки этой книги. Я, по правде сказать, и не встречала. Любовь, граничащая с благоговением, которое мы способны испытывать лишь в отдельные минуты (чаще всего в юности) по отношению к очень значительным людям. Но и девочка эта особая — достойная восхищения и обожания.

А между тем как часто в семье люди словно специально созданы для того, чтобы мучить и терзать друг друга: дети — родителей, родители — детей, муж — жену и наоборот, а чаще всего — взаимно.

Но перед нами совсем другой вид отношений: девушка в двадцать пять лет помогает родителям. А мать просит у дочери прощения, мать, которая сделала для нее больше, чем могла, больше, чем во власти человека. На форзаце, во вступительном слове сказано: «Это — памятник моей родной Женечке, погибшей от лейкемии в 27 лет». Действительно, памятник — не только ушедшему ребенку, но и материнской любви.

Способности даны девочке тоже выше средних. Прекрасное образование, социологический факультет МГУ, блистательный профессор-руководитель, диплом, аспирантура, головокружительная карьера. В двадцать пять лет Женя получает приглашение на работу в Совет Европы. Какой стремительный разбег! И столь же внезапная остановка. Недомогание и страшный диагноз — острая лейкемия, рак крови. Говорят, удар судьбы. Удар наотмашь, сбивающий с ног, опрокидывающий наземь. А вслед за ним — два года таких страданий, о которых невозможно читать без слез.

Девочка незаурядна во многом. Ей свойственны безоглядная щедрость и умение отдавать. Очень рано проявляется ее пугающая зрелость. «В юности Женечка полюбила Гамсуна, Набокова, Бродского, Довлатова, Сашу Соколова, Гессе, Томаса Манна, Фолкнера, Зингера, Кортасара, Борхеса».

Но самое, пожалуй, прекрасное в Женечке — редкое терпение и мужество во время болезни. Откуда они у совсем еще молодой девушки — барышни, как сказали бы в прошлом, теперь уже позапрошлом, веке?

Мне кажется, что такие девочки встречаются ныне только в России, где только и возможна духовная и интеллектуальная жизнь такой интенсивности. Только здесь еще существует такая глубинная, подлинная причастность поэзии, литературе, живописи, такая громадная жажда знания и созидания.

А еще Женя наделена несомненным даром слова, ей дана лапидарность и художественность характеристик и определений: «Диагноз — гарантия обретения смысла, он заключается в ценности каждого мгновения» (из тезисов для конференции, посвященной времени). Может быть, это и есть один из основных уроков книги: «Неужели для того, чтобы полюбить город, надо из него уехать, чтобы начать дорожить жизнью, надо ее почти потерять, чтобы зауважать работу — получить на несколько месяцев отпуск, чтобы оценить природу — годами жить в городе…»

Ценность каждого мгновения жизни перед лицом смерти еще сильнее обнаруживает непрочность и эфемерность всякого земного благополучия. И какими мелкими кажутся в этом свете наши смехотворные амбиции, репутации, борьба самолюбий, тщеславие — вся эта шелуха и пустота нашей жизни.

Женечка уезжает на работу в Страсбург. Кто из нас не мечтал бы о таком? Однако «какое нечеловеческое одиночество поджидало тут Женечку, всегда грезившую свободой и одиночеством и всегда изнемогавшую под их тяжестью… Одиночество велико и многогранно, оно может вырастить тебя, а может и погубить, все в нем: растворение, приобщение к миру и себе, к своей глубине, отчуждение и разрыв с миром». А через несколько месяцев на нее обрушится страшная болезнь.

Последние два года ее жизни иначе как подвигом не назовешь — подвигом преодоления. Об этом невозможно писать в обычной повествовательной манере. Нарастание симптомов подобно уступам ада, медицинские процедуры — словно круги очищения: повторная химиотерапия, многочисленные пункции.

Испытание болезнью, помноженное на одиночество, выковало личность необычайной духовной силы: «в противостоянии болезни, в смертельном риске человек духовно растет и дорастает до самого себя».

В книге звучит немало упреков в адрес врачей, в особенности западных. Врачей, которые не пожалели и не пожелали дать матери надежду на то, что у дочери есть шанс на жизнь. Гастроэнтеролог спокойно бросает совсем еще юной девушке: «Вы все равно умрете». Особенно сильно это ранило там, в Европе, хотя проблема эта столь же остро стоит и здесь, в России.

Для лечащего врача-гематолога больная — лишь статистическая единица. «А как хотелось верить ему, благословлять его, пренебрегать его амбициозностью, враждебностью, уклончивостью…» Но, пожалуй, самый горький и справедливый упрек в адрес врачей состоит в том, что они не сделали всего возможного, не захотели выписать доноров костного мозга, хотя они были, и трансплантация могла спасти жизнь девушки. И в довершении всего они избегали общения с родителями.

Вся книга пронизана, напоена нежностью, иногда обескураживающей, настолько все это лично, для себя и для дочери, не для читательских глаз. Мать мечется, не знает, как унять боль, о чем молиться, она готова просить о смерти, чтобы заглушить боль и быть рядом с дочерью. Об этом невозможно читать и невозможно говорить. Последние два года она буквально пронесла дочь на руках, дважды готова была уйти вместе с ней. Какие нечеловеческие драмы разворачиваются рядом с нами, а как мы живем на их фоне?

Мне хотелось бы поцеловать эти исстрадавшиеся материнские руки и повторить то, что иногда западает в память прочнее и сильнее всего на свете, что написал однажды в сугубо личном письме к жене Мандельштам: «Любимого никто отнять не может». Мне хотелось бы хоть как-то, пусть неумело и выспренно, выразить всеобщее сострадание к обеим героиням. Всех, кому я рассказываю об этой книге и кто рассказал мне о ней. И еще мне хотелось бы написать Реквием. Реквием по всем страдающим и умирающим детям.

***

Первый, обычный и, в общем-то, здравый вопрос нерелигиозных людей: «Почему страдают и умирают дети? Бог не может допустить страдания невинных и безгрешных».

Наш опыт, вторя самым глубоким богословам, неустанно свидетельствует о том, что между миром и Богом лежит пропасть, что Бог вторгается в этот мир лишь Духом Святым, лишь потоками благодати, и проявляется в творчестве и добре. Что тайна зла и страдания лежит в свободе, которую Бог даровал миру, и что доподлинно, реально и явственно существует метафизическое зло, которое мы так часто склонны недооценивать.

В земном плане, на поверхности вещей кажется, что перед этим злом мы бессильны. Мы болеем и умираем так же, как повелось с отпадения. Но между нами и смертью стоит распятый Бог, даже если мы об этом не знаем. Тот, Кто однажды и до конца времен заслонил нас от смерти, взял ее на себя и непреложно обещал воскресение. И только это дает нам силу и мужество выдержать все, что выпадает на нашу долю.

Но, быть может, главный, хотя и не всем внятный урок, который мы можем почерпнуть из книги Натальи Кантонистовой, подтверждает вечную библейскую истину: «Смерть и жизнь — во власти языка» (Притчи 21:18), то есть зависит от наших слов, а подчас — от одного-единственного неосторожного слова. Перед отъездом в Страсбург мать отчаивалась из-за того, что дочь уезжает. «Что я, умирать туда еду?» — воскликнула Женя в ответ. Через два года ее не стало.

Когда мать переживает такое, ей невозможно жить дальше. А жить надо — из последних сил, скрепя сердце, уповая на грядущую встречу, которая затмит, как солнце, все временные, земные разлуки.

2002

Памяти Жени Кантонистовой

Снова тень выкликаю оттуда,

Где последний повергнется враг,

И мелькает надежда на чудо

Или просто спасения знак.

Собиравшая в детстве камеи,

Что тебе испытать довелось?

Даже словом коснуться не смею

Истонченного нимба волос.

Эти веки рассохлись от соли,

И откуда-то сбоку ползла

Лава ужаса, страха и боли

Из вулкана безликого зла.

И на узеньком этом запястье

Посреди лиловеющих вен

Рвутся узы людского участья,

Ничего не оставив взамен.

Входит Вечность в больничные двери,

И Распятье темнеет в окне,

Упраздняя все споры о вере

И в церковной ограде, и вне.

Снова время больное измерьте

И ловите устами детей

Ослепительный образ бессмертья,

Восстающий из гула Страстей.

Октябрь 2001

Брат

Как часто бывает, когда уходит очень близкий, родной и еще довольно-таки молодой человек, язык не поворачивается сказать о нем «был». И все же он был моим троюродным братом и одним из самых нежных и благожелательных людей, которых я встречала в жизни. «Первое, что я замечаю в людях, — их достоинства, а не недостатки», — сказал он мне в нашу первую встречу после долгой разлуки и чуть ли не в каждом телефонном разговоре повторял: «Миленькая моя!»

Мы были ровесниками и в детстве жили недалеко друг от друга. Моя семья — в Большом Каретном переулке, который обессмертил Высоцкий, живший в соседнем доме, они — на Мясницкой, в ту пору звавшейся улицей Кирова, в старинном монументальном доме с лепниной, в громадной коммуналке. Дом этот сохранился по сей день; их подъезд угловой: он выходит не на улицу и не во двор, а стоит под углом в сорок пять градусов к улице прямо напротив знаменитого чайного магазина, украшенного редкой восточной мозаикой и неизменно источающего благоуханные ароматы чая и кофе.

Мы были ровесниками и в детстве жили недалеко друг от друга. Моя семья — в Большом Каретном переулке, который обессмертил Высоцкий, живший в соседнем доме, они — на Мясницкой, в ту пору звавшейся улицей Кирова, в старинном монументальном доме с лепниной, в громадной коммуналке. Дом этот сохранился по сей день; их подъезд угловой: он выходит не на улицу и не во двор, а стоит под углом в сорок пять градусов к улице прямо напротив знаменитого чайного магазина, украшенного редкой восточной мозаикой и неизменно источающего благоуханные ароматы чая и кофе.

Смутно помню старинный дубовый паркет, просторные комнаты с потолками в три с половиной метра высотой, его согбенного дедушку, который в незапамятные времена был женат на сестре моей бабушки, носившей звучное библейское имя Эсфирь. В семье было семеро детей, во что сейчас трудно поверить. То была довольно состоятельная еврейская семья. По рассказам бабушки, ее отец до революции владел шоколадной фабрикой на паях с крупным и именитым заводчиком (по-моему, теперь она называется Бабаевской), и они часто ели большие куски шоколада, ломая и кроша его на части. По преданию, у прадеда был особняк на Поварской улице и первый в Москве автомобиль, который он после революции подарил польскому посольству, вероятно, потому, что они были выходцами из Польши.

Лет в двенадцать нас с Веней отдали в Дом пионеров на Чистых прудах, где мы занимались фотографией. Это было так давно, что сейчас кажется, будто прошло не сорок лет, а столетие. Океан времени отделяет нас от тех лет, и сквозь мглу времен, словно в подводной съемке, я смутно вижу, как в комнате с занавешенными окнами мы проявляем фотографии в ванночках с реактивами.

Он был худощавым, стройным юношей, скромным и послушным. Плохо одетые дети, мы жадно глотали книги и в свободное от школы время искали себе занятие по душе.

Его семья жила в большой бедности. Мама работала корректором в издательстве «Наука», днями и ночами испещряла рукописи корректорскими знаками и в одиночку растила сына. Мы были горячо любимыми детьми в наших семьях, каждая из которых переживала свою драму. У него не было отца, то есть он, конечно, был, но с сыном не общался. Много позже Веня с горечью сказал мне: «Ты не представляешь себе, что это такое, когда твоему папаше нет до тебя никакого дела».

Он закончил МИИТ, где учились все знакомые еврейские дети, способные к математике и не имевшие ни малейшего шанса поступить в МГУ. Стал программистом, женился, жил у жены. У них родились две девочки.

Много лет мы не виделись. В середине 90-х, в эпоху сильных общественных встрясок, когда тысячи людей хлынули на Запад, они уехали в Германию.

В 2006 году странно и неожиданно возобновилось наше общение. Веня узнал, что я пишу стихи, которые его интересовали. Он и сам сочинял стихи и прозу, и мы стали перезваниваться, переписываться, обмениваться стихами. Он пригласил меня в гости в Германию, где в маленьком уютном городке Бохуме в Северном Рейне-Вестфалии у его семьи был и по-прежнему есть дом, а при доме — крошечный сад с цветами и деревьями, смахивающий на обстановку волшебной сказки.

Мы много ездили по Западной Германии. Самые яркие впечатления от этой поездки — католический собор Мюнстера необъятных размеров (второй по величине в Европе после Шартра) и черный, словно весь в саже, Кёльнский собор с его недосягаемым шпилем. Апофеоз черной готики в буквальном смысле слова.

За пять часов мы добрались до Амстердама, где царил промозглый холод и дуло со всех сторон. Старинная северная архитектура, узкие каналы с горбатыми мостиками, набережные, усеянные тысячами велосипедов, конечно, пленяли и радовали глаз. А свободная торговля наркотиками и район красных фонарей вызвали нездоровое любопытство и оживление в нашей пуританской компании. Печальные и увлекательные соблазны языческой цивилизации соседствуют здесь с церквями и Рейксмузеем, куда нас неудержимо влек «Ночной дозор».

В Бохуме мы ходили по гостям и лесам, которые начинались прямо за их домом. Ничто не предвещало беды, хотя в последние годы Веня болел много и основательно. Долго мучился с глазами, перенес двенадцать (!) операций, но на болезнях не зацикливался, живо отвлекался на все, что его интересовало.

Самым большим увлечением в его жизни была авторская, или бардовская, песня. Он был знатоком этого жанра, знал всех его корифеев и уйму песен, сам неплохо сочинял и создал клуб литературы и авторской песне в Бохуме, который сейчас носит его имя. Ездил на все слеты КСП. Как часто бывает с хорошими людьми, у него было огромное множество друзей, и со всеми он был приветлив, гостеприимен и деятельно добр. Откликался на все горести и трудности.

Два года назад он приезжал в Москву с младшей дочкой и пел под гитару у меня дома. Несколько лет продолжалось наше общение по электронной почте и по телефону. И вдруг в конце нынешней зимы в одном из разговоров он воскликнул: «Будем живы, не помрем».

Буквально через несколько недель узнаю, что у него сильно заболели ноги. Пошел к врачу, стали обследовать. Нашли опухоль в печени и метастазы. Начали лечить. Сделали несколько курсов химиотерапии. Физическую боль он претерпевал с неправдоподобным мужеством и спокойствием, до последнего дня храбрился, надеялся, шутил и даже подбадривал собеседников. В начале мая позвонила его жена и, еле сдерживая слезы, сообщила, что ночью он умер.

***

«Горе народу без Слова Божьего!» Горе и отдельному человеку. Дорогие друзья и знакомые, близкие и дальние! Пожалуйста, будьте осторожны в словах. Хотя, конечно, речь идет не о словах. Речь о нашей духовной слепоте и ее катастрофических последствиях.

Август 2012

Комментарии