Фрэнсис Стонор Сондерс

Прилипший к мухоловке

«Мерзкий тип» из ученых? Э. Хобсбаум: детектив длиною в жизнь

4 261

4 261

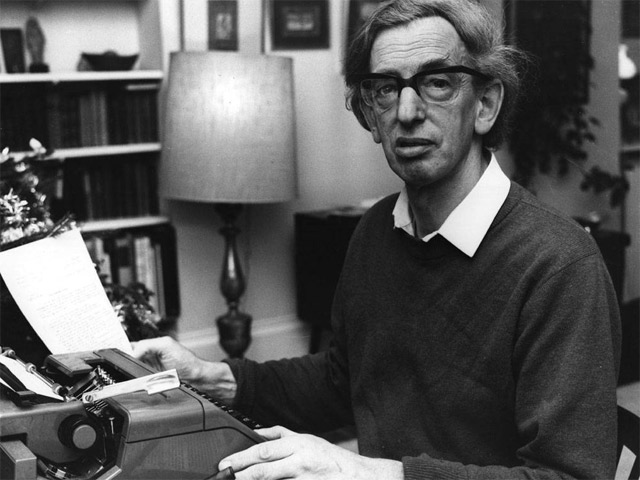

© Эрик Хобсбаум

Фрэнсис Стонор Сондерс о МИ5 и деле Хобсбаума.

25 января 1933 года 16-летний Эрик Хобсбаум и тысячи его товарищей прошли маршем по центру Берлина до штаб-квартиры Коммунистической партии Германии (КПГ). Когда они дошли до «Карл-Либкнехт-Хауса», что на Бюловплац, температура была — 18º С. Четыре часа они перетоптывались в ожидании на пронизывающем холоде, чтобы послушать трибунные речи партийных активистов. Как потом, гораздо позже, вспоминал сам Хобсбаум, тяжелое молчание прерывалось пением — Интернационалом, крестьянскими военными песнями и Маршем советских летчиков. Красные флаги и знамена не могли разогнать ни серость темных зданий, неба и толпы, ни осознания, что «неизбежность мировой революции» была отложена, а в ближайшей перспективе осажденное движение ждала расплата: «опасность, плен, стойкость на допросе и неповиновение в поражении» [1]. Не Новый Иерусалим, а новый круг ада.

Пять дней спустя, 30 января, Адольф Гитлер был назначен канцлером Германии. 24 февраля полицейские и примкнувшие к ним группы «дополнительной полиции» штурмовиков с такими говорящими названиями, как «Грабители» и «Бригада сутенера», устроили облаву в «Карл-Либкнехт-Хауса». Предвидя это, КПГ тайком вывезла документы по частным адресам. Ее руководство анонимно работало в помещениях, разбросанных по всему городу, а тайные отделения обмена корреспонденцией расположили в магазине фортепиано и на предприятии угольного бизнеса. Однако министр внутренних дел Герман Геринг взял их след: «Моя миссия — разрушать и истреблять, ничего больше!» — лишь немногим удалось сбежать от грузовиков СА и СС, с ревом носившихся по улицам и вытаскивавших их, одного за другим, из укрытий. Их доставляли в импровизированные тюрьмы, избивали, пытали и убивали.

Председатель КПГ Эрнст Тельман был арестован 3 марта, а позже ему удалось сообщить подробности того, как с ним обращались:

«Мне приказали снять штаны, а позже двое мужчин схватили меня сзади за шею и бросили поперек скамьи. Офицер [политической полиции] в форме стал размеренно бить по моим ягодицам кнутом из кожи бегемота. Одичав от боли, я кричал и кричал во весь голос. Потом они зажали мне рот и били по лицу, а затем — кнутом — по груди и спине. Я потерял сознание» [2].

«Арест за арестом, — с удовлетворением отмечал Йозеф Геббельс. — Красную чуму теперь тщательно искореняют». К апрелю 25 тысяч коммунистов находились в «охраняемом месте». Дахау, первый официальный концентрационный лагерь, был построен для их содержания.

Хобсбаум, чьи родители умерли один за другим в течение двух лет, жил со своей тетей в районе Халензее. Членом КПГ он не был, но состоял в дочерней Sozialistischer Schülerbund (Социалистической федерации студентов), созданной специально для учащихся средних школ. Уцелевшие члены ее маленькой западноберлинской ячейки ухитрялись прятать копировальный аппарат в квартире в Халензее. «Товарищи решили, что, будучи британским подданным, я рискую меньше других и, вероятно, полиция не станет обыскивать нашу квартиру», — позже писал Хобсбаум. Он несколько недель хранил рудиментарный печатный станок под кроватью, пока кто-то не забрал его, видимо, чтобы распечатать предвыборные листовки.

Как это ни кажется невероятным, учитывая, как эффективно «железный кулак» Геринга крушил КПГ, но ее остатков хватило на то, чтобы организовать кампанию по всеобщим выборам 5 марта (в первый свой день в должности Гитлер убедил Гинденбурга распустить Рейхстаг). Участие в этой кампании было едва ли не самоубийством, однако Хобсбаум погрузился в «первый опыт настоящей политической работы», успокоив себя фантазией, будто это было сродни «игре в Дикий Запад»: «Мы пойдем по жилым домам и, начиная с верхнего этажа, будем проталкивать листовки в каждую квартиру, пока не выйдем из парадной двери, задыхаясь от усилий и высматривая признаки опасности». В своем дневнике он признавался в «легком, сухом чувстве собранности, как будто ты стоишь в ожидании выстрела перед человеком, готовым проделать в тебе отверстие». КПГ набрала 13 процентов голосов и была тут же запрещена восходившей к власти партией Гитлера. Не прошло и месяца, как в начале апреля дядя Хобсбаума приехал в Берлин, чтобы увезти племянника в безопасный Лондон, где его дед по отцовской линии поселился в 1870-х.

На той же неделе Гай Лидделл, говорящий по-немецки замначальника контрразведки британской службы безопасности МИ5, вернулся из Лондона. Пугающая симметрия этих событий — история бросает здесь нам шальную кость совпадения — станет понятна чуть позже. Лидделл покинул Лондон 30 марта на десять дней. Его пригласили на встречу с чиновниками немецкой политической полиции, Отдела 1A, расположившегося в кстати пустовавшей штаб-квартире КПГ. Лидделлу помогал Фрэнк Фоли, глава берлинского пункта МИ6, работавший под дипломатическим прикрытием паспортистом. 31 марта они вошли в «Карл-Либкнехт-Хауса», переименованный в «Хорст-Вессель-Хаус», с огромной свастикой, вывешенной там, где лишь несколько недель назад с плаката глядел Ленин.

Лидделла и Фоли представили Рудольфу Дильсу, главе Отдела 1А, который учтиво объяснил, что его целью было истребить коммунизм в самом широком смысле. Под этим он имел в виду не только Коммунистическую партию со всеми ее вспомогательными органами, но и пацифистские организации левого толка. Лидделлу тут же стало ясно, что «ведется немало преследований “третьей степени”» и что «евреев, коммунистов и даже социал-демократов» «подвергают всем видам произвола». Подавив отвращение (он видел, как в здание затащили человека, «громко кричавшего, что он никогда не имел ничего общего с политикой»), Лиддел вместе с Фоли расположились в предоставленной им комнате, чтобы изучить материалы Отдела 1А, пока их хозяева совершенствовали методы допроса с задержанными в других помещениях здания.

Особый интерес для Лидделла представляли документы КПГ и передовых организаций Коминтерна, добытые сотрудниками СА, которые «просто побросали их в грузовики, а потом беспорядочно свалили в больших комнатах». «Фактически попав в наше распоряжение, — отмечал Лидделл, — [эти записи] помогли бы установить, как Коминтерн организовывал свою работу в Западной Европе и колониях». Дильс распорядился, чтобы Лидделлу и Фоли «предоставили все возможные удобства», включая возможность копировать документы; эти копии затем Фоли передаст МИ5 в Лондоне.

Лидделл покинул Берлин 9 апреля (накануне вечером отужинав с Риббентропом), довольный тем, что ему удалось наладить важные связи. В их нынешнем настроении немецкие власти были «исключительно рады помочь нам любым способом» — в конце концов, не связывало ли их с англичанами общее дело спасения Европы от большевистской угрозы? Любые обычные ограничения «свободного обмена информацией» (что теперь называют «обменом разведданными») были отодвинуты в сторону, и Лидделл был уверен: если «поддерживать постоянный личный контакт», то отношения сохранятся и после того, как «утихнет нынешняя, довольно истеричная атмосфера жестокости». 26 апреля Отдел 1А был реформирован в Гестапо, а Дильс стал его первым руководителем.

* * *

Британская служба безопасности, более известная как МИ5, раскрыла свое досье на Эрика Хобсбаума прошлой осенью. Хобсбаум, давно желавший его увидеть, умер двумя годами ранее в возрасте 95 лет. В своих мемуарах «Интересные времена» он предостерег от автобиографических «посмертных дознаний, в которых труп притворяется патологоанатомом». Но какие бы самооправдания он ни выдвинул в качестве доказательства, чтение его дела затрудняется его отсутствием. Это негласное правило МИ5: личные дела раскрываются лишь после смерти их фигурантов. Еще одно из множества негласных правил: раскрываются лишь те материалы, которым не менее 50 лет. Этим объясняется, что дело Хобсбаума, хранящееся в Национальном архиве в Кью, заканчивается серединой 1960-х. Остальное изымается, и бессильные мольбы к государству требующих продолжения исследователей будут столь же бесполезны, как и самого Хобсбаума, одного из выдающихся английских историков ХХ века.

К этой лакуне нужно добавить пробелы в самом деле, оставленные «рассекретчиками» (шикарный эвфемизм для «цензоров»), — молчаливый обман, с помощью которого утаивается сам обман. Многие имена отредактированы, некоторые страницы изъяты целиком и заменены белыми листами с грамматически непривлекательным штампом: «ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА УДЕРЖАН В ОТДЕЛЕ В СООТВЕТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3 (4) АКТА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВАХ ОТ 1958 ГОДА». Статья 3 (4) позволяет изымать документ по «особой причине», которая не должна раскрываться. Не раскрывается и причина отсутствия целой папки в деле Хобсбаума. Удержана? Затерялась в пути? Уничтожена? Также, в качестве стандартной практики, отказано в доступе к досье разведки МИ5 на основании собранных (через наблюдение, осведомителей, сыщиков и т.д.) материалов.

Добро пожаловать в Бермудский треугольник исследований, посвященных разведке (intelligence studies). Для ученого это все равно что лететь на самолете с ручным управлением без руководства, пока тебя не затянет с неба в таинственное отрицательное пространство километрами ниже. Здесь, внизу очень мало света, нет ориентиров, чтобы определить солнечное время, а потому нужно задействовать все наши чувства. К примеру, мы можем кое-что заключить из самого дела Хобсбаума — по его весу. Личное дело подобно медицинской карточке: оно начинается с одной хлипкой страницы, а затем, по мере продвижения диагностики, развивается, как и сама диагностируемая болезнь (еще одно сходство — в том, что настоящая личность при этом все больше отдаляется). В деле № 211,764 около тысячи страниц, собранных в хронологическом порядке в «тома» и вместе с казначейскими бирками хранящихся в папках темно-желтого цвета — с июня 1942-го по декабрь 1963 года (логика подсказывает, что отсутствует том за январь 1957-го — ноябрь 1958 года). Хобсбаум считался «закоренелым», или коммунистом «Категории А», а его дело оставалось «живым» или «активным» десятилетия спустя, быть может, вплоть до 1994 года — до тех пор пока предположительно существовал отдел, специализирующийся на таких случаях. В силу того что он попросту прожил столь долгую жизнь, Хобсбаум должен был претендовать на одно из крупнейших дел в обширном каталоге МИ5.

Еще у дела есть запах — остатков чернил, копировальной и писчей бумаги, множества рук, что его касались, и пальцев, облизанных, чтобы разделять страницы; отчетливый кисловатый запах архивных материалов, плесневелых частиц пыли и времени. Мимолетные следы, вроде кордита, которым долго пахнет воздух после выстрела. Когда я говорю об этом Дэвиду Корнуэллу / Джону Ле Карре, он отвечает: «Я все еще чувствую его в своих ноздрях». Историкам, как шпионам, нужен чувствительный нос, оруэлловский «нюх, нюх» для обнаружения «всех маленьких вонючих ортодоксов, претендующих теперь на наши души» [3]. (В скором времени эти собачьи вынюхивания Оруэллом политических убеждений его современников радостно падут к ногам спецслужб.)

Чем пахнут файлы Отдела 1А / Гестапо, добравшиеся до Центрального реестра в штаб-квартире МИ5, Мейфэр? Огнем Рейхстага? Книжными кострами? Крематориями? Чем были эти дела, бесконечные списки и картотеки, как не мелочью для оплаты газовых счетчиков? Гай Лидделл не одобрял нацистские методы: «Помимо морального аспекта… [они] невыгодны в долгосрочной перспективе», — писал он позже в своем дневнике, и что там — стратегии британского антикоммунизма не включали в себя массовых убийств. Но довоенная связь МИ5 с гитлеровской политической полицией была построена на взаимности, и потому разумны опасения, что обмен черными списками между Берлином и Лондоном был двусторонним. Как долго это соглашение действовало, остается лишь гадать.

Зато известно, что МИ5 и МИ6 располагали информацией, по-видимому, из немецких источников о политической деятельности левых эмигрантов, искавших убежище в Великобритании начиная с 1933 года. Одни из них действительно были убежденными коммунистами, другие — симпатизирующими, а многие были антифашистами и пацифистами и не разделяли коммунистических взглядов, но по воле случае оказались в одном ряду с КПГ. И если у них еще не было личного дела, многие обзаводились им в течение нескольких дней по прибытии в британский порт. К тому же их имена заносились в Предупредительный индекс (который появился на свет в конце Первой мировой войны как Черный список безопасности) — «реестр лиц, потенциально опасных для национальной безопасности» [4].

Идея о том, что угрозу национальной безопасности представляли и сами нацисты — или их сторонники в Великобритании, — очень медленно созревала в британской разведке. В мае 1934 года в циркулярном письме всем главным констеблям генеральный директор МИ5 Вернон Келл разъяснял, что фашизм был в значительной степени «естественной реакцией на коммунизм». Такой «тезис», если это слово вообще применимо к чему-то столь недодуманному, был широко распространен в Уайтхолле. Когда в 1941 году Хью Тревор-Ропер примкнул к МИ6, он сомневался, «был ли там хоть один человек, читавший “Майн Кампф”». В самом деле, приход Гитлера к власти практически никак не впечатлил «защитников королевства» и разве что был воспринят как предлог расширить возможности по надзору за коммунистами.

Для этого офицеры Особого отдела — «руки и ноги» МИ5 — контролировали все въезды в британские порты. Когда в первую неделю апреля 1933 года в Великобританию прибыл долговязый подросток Хобсбаум, Лидделл был еще в Берлине, и выгоды спецслужб, будь среди них информация о членах Sozialistischer Schülerbund (нет доказательств, что она там действительно была, как и доказательств обратного), еще не материализовались. Хобсбаум, иммигрант с сильным акцентом, не знавший о Великобритании ничего, кроме любимых им бойскаутов и еженедельников Wizard и Adventure, прошел незамеченным, возможно из-за своего британского паспорта. Благодаря своему деду, столяру по имени Обстбаум («Х», вероятно, добавил иммиграционный офицер-кокни), он был подданным короля Георга V, а потому, как он объяснял потом всю жизнь интервьюерам, «не беженцем».

«После берлинских волнений Великобритания неизбежно оказалась разочарованием, — вспоминал Хобсбаум. — Ничто в Лондоне не могло сравниться по эмоциональному заряду с теми днями». Кроме, разве что, непрестанной борьбы с родственниками, а теперь — названными и любящими родителями, которые «решительно не позволяли своему страстному 16-летнему сыну окунуться в политическую борьбу, занимавшую его ум». К его несчастью, Хобсбаума не приняли в Коммунистическую партию и даже в Партию лейбористов («которую я собирался подорвать изнутри»). Он провел в этом состоянии подвешенного политического оживления — «не то чтобы британская революция, со мной или без меня, делала большие успехи», — три года, в течение которых сосредоточился на учебе в средней школе Сент-Марилебон, где в 1935 году он сдал вступительный экзамен в Королевский колледж в Кембридже.

* * *

Хобсбаум переехал в Кембридж в 1936 году и очутился среди «самого красного и радикального поколения в истории университета». Его принудительное воздержание от политики подошло к концу, и он тут же присоединился к местному студенческому отделению Коммунистической партии. Для «красного Кембриджа» 1930-е не были, как для Одена, «низким и бесчестным десятилетием», но были временем, когда «благое дело противостояло врагам» — главным образом, «капиталистическому и империалистскому» правительствам, ничуть не пытавшимся остановить дрейф в сторону фашизма и войны. «Мы получали удовольствие, — вспоминал Хобсбаум, — и, конечно же, понемногу спасали мир, а как без этого?» (Интересно, присуще ли ему было такое самоглумление в те годы.) В конце концов, он стал членом секретариата отделения — «высшая политическая должность, какую я когда-либо занимал», — чтобы обнаружить, что он вовсе не был прирожденным лидером, а агитпроп — его истинным призванием. В «Интересных временах» он утверждает, что никогда не занимался работой, «отделенной от открытой деятельности легальной политической партии» (шпионаж), о чем вопросов и не возникало, но признает, что определенно взялся бы за такую работу, если бы его попросили.

Окончив в 1939 году с отличием колледж, Хобсбаум остался в нем аспирантом, пока в феврале 1940 года его не призвали сапером в инженерные войска. Такое решение его озадачило, поскольку изначально его выдвигали в шифровальщики, но предыдущая заявка, объяснили ему, была отклонена из-за его матери-немки. И все же он наслаждался жизнью среди саперов-«пролетариев» — тем самым воплощая излюбленный прием коммунистов как на практике, так и в теории. Он, вероятно, был первым выпускником Королевского колледжа, которому довелось орудовать отбойным молотком, облицовывать стены гигантских противотанковых траншей в Восточной Англии и крепить взрывчатку к мостам. Его подразделение дислоцировалось в Мерсисайде во время налетов Люфтваффе на Ливерпуль в 1941-м и было мобилизовано на следующее утро для расчистки руин. Во внеслужебное время он посещал собрания местного отделения партии.

К июню 1942 года его перевели в образовательный корпус Королевской армии сержантом-инструктором. В этом звании он читал курсы по немецкому и занимался политпросвещением в лагере Балфорд в графстве Уилтшир. 20 июня он написал письмо своему другу, Гансу Кале, пригласив его выступить с докладом в одном из местных подразделений армии. Через три дня фотокопия этого письма была отправлена в МИ5 отделом специальных расследований, спрятанным в глубинах Главного почтамта. Запрос на «след» неизвестного корреспондента Кале был незамедлительно отправлен в Особый отдел, который откликнулся информацией о том, что похожая фамилия, «Хобсдаун», была обнаружена в списке людей, «очевидно являющихся членами Коммунистической партии Великобритании в Мерсисайде». Это первая страница в личном деле № 211,764. С этих пор его фигурант — официальная «цель» МИ5.

Хобсбаум предполагал, что попал в разработку в кембриджские годы — когда вступил в компартию. Сегодня мы знаем, что он ошибался, хотя, вне всякого сомнения, МИ5, узнай она об этом, заинтересовалась бы им. Его дело завели потому, что он невольно представился близким соратником («Мой дорогой Кале») человека, считавшегося советским агентом высокого уровня. МИ5 давно шла по его следу, тянувшемуся, как хвост кометы, за его коммунистической активностью в Германии с начала 1920-х и ставшему лишь ярче с тех пор, как тот — примерно в то же время, что и Хобсбаум, — бежал из Берлина. Дело Кале — № 47,192 — было заведено в 1935-м, но включает и сведения о его работе на КПГ в предшествующие годы. Вполне вероятно, что эти данные — плод сотрудничества МИ5 с Гестапо.

Кале, узнаем мы, бежал в Швейцарию, но в 1935 году прибыл в Москву. Годом позже он всплыл в Испании — как командир 11-й интернациональной бригады (он — прообраз генерала Ганса из хемингуэевского «По ком звонит колокол»). Он также был, по данным МИ5, «лидером ОГПУ» — одного из предшественников КГБ — «в Мадриде». В 1939 году этот «печально известный» и «особо опасный» человек ненадолго появился в Лондоне, прежде чем его как «иностранного агента» интернировали на остров Мэн, откуда он был депортирован в Канаду. Освободившись в декабре 1940 года, он вернулся в Лондон и занялся вербовкой беженцев-антифашистов в Свободную немецкую бригаду. МИ5 утверждала, что под этим прикрытием он готовил «шпионскую систему» для Москвы.

Кале не упоминается в автобиографии Хобсбаума, и возможно, их дружба попросту иссякла (ни в одном из дел нет свидетельств об их дальнейших контактах), как и воспоминания о ее начале. Хобсбаум не сражался за «благое дело» в Испании. Хотя его рассказ в «Интересных временах» о том, как он путешествовал автостопом во французских Пиренеях и по собственной прихоти пересекал в течение дня границу, звучит довольно странно. Был ли он уже знаком с Кале? Собирался ли присоединиться к его бригаде, пока с ним не случился нервный срыв? (Это было летом 1936 года, и он только что получил грант на обучение в Кембридже.) Если бы Хобсбауму показали его дело, это могло бы дать некоторые ответы. В любом случае, теперь он прилип к мухоловке, которой был Ганс Кале.

Поначалу запросы МИ5 о сержанте Хобсбауме были безрезультатны. 4 июля они отправили в штаб Южного командования запрос на информацию (включая его домашний адрес, «чтобы можно было собрать сведения о его прошлой жизни») и получили в ответ положительную оценку от его командира, который не видел повода «подозревать, что он использует свое положение для совершения каких-либо проступков». Был выявлен и направлен в Особый отдел в Миддлсексе адрес в Харроу, где, как показало расследование, проживал его дядя Генри, которого «надежный информатор описал как насмешливого, критичного человека, резкого в своих выражениях, на вид полуеврея… и считающегося активным коммунистом» (на деле, давнего советника лейбористской партии). Из этого МИ5 заключила, что дядя и племянник, «возможно, одним миром мазаны», и потребовала от Южного командования пристально следить, не ведет ли он «подрывной деятельности или пропаганды».

МИ5 активизировала поиск следов Хобсбаума в собственных отчетах, хранившихся в реестре, который ветеран службы безопасности Питер Райт описывал как «ворох сухой бумаги», в котором «теплые следы ждали, когда по ним кто-нибудь пойдет». Это хранилище, к середине 1950-х содержавшее предположительно 500 тысяч дел, было организовано в соответствии со сложной системой перекрестных ссылок между личными делами, тематическими досье и специальными ящиками (Y-Вoxes), предназначенными для разделения конфиденциальных и общедоступных дел (данные о предполагаемых шпионах, а также перебежчиках хранились именно там). Офицер мог получить доступ к такому ящику — с желтой карточкой на обратной стороне передней крышки, известной как «Желтая опасность», — лишь после посвящения в его содержимое со стороны контролирующего офицера или самого генерального директора.

В августе 1942 года в ящиках № 2127 и 927 обнаружилось несколько упоминаний имени Хобсбаума. Выдержки, скопированные в его дело из этих ящиков, были взяты из расшифрованных разговоров функционеров Коммунистической партии Великобритании (КПВ), офисы которой на Кинг Стрит в Ковент-Гарден тщательно прослушивались: здание было нашпиговано скрытыми микрофонами (некоторые из них позже упали с потолка во время ремонта), а телефонные звонки непрестанно перехватывались. Записи, полученные с этих подслушивающих устройств, получили кодовое название «Источник Север». Центр расшифровки был известен как «Гристери» — в честь его грозной начальницы Эвелин Грист, о которой Корнуэлл вспоминает как о своеобразной Мадам Блаватской, охранявшей на пару с чучелом совы загадочные тайны своего святилища. Запись велась квалифицированными сотрудниками почты в отдельной комнате, Вавилонской башне. Перехваты звонков записывались на цилиндры компании Dictaphone, а микрофонная прослушка — на ацетатные грампластинки. Затем записи передавали для расшифровки в Гристери [5].

Стенограммы, в которых фигурировал Хобсбаум, подтверждали, что он был активным членом КПВ и что партия пыталась использовать его присутствие в вооруженных силах в свою пользу. Так оно все и было. Под давлением МИ5 командир Хобсбаума более критично оценил его деятельность. 7 сентября он написал, что теперь считает сержанта Хобсбаума «весьма узкопартийным»: «Он склонен производить литературу левого толка и повсюду ее разбрасывать. Известно, что однажды он пригласил прапорщика вступить в коммунистическую партию». Хобсбауму в присутствии офицеров объявили выговор «за злоупотребление ролью преподавателя и предвзятое освещение текущих событий». С тех пор он вел лишь начальные курсы немецкого языка. Было решено держать его «под пристальным и тщательным наблюдением».

Хобсбаум был под подозрением и знал это: ему сказал об этом «благодушный сержант контрразведки». Он обсудил это со своим командиром, пожаловавшись, что стал «политической жертвой»: его членство в компартии было совершенно законным, а его попытки вызвать «драйв» у солдат, вполне патриотичные, были созвучны национальной политике. Строго говоря, он был прав. Военный союз Великобритании с Советами сопровождался всесторонней положительной пропагандой, в которой фанатичного большевика заменил доблестный русский, защищающий всеобщие цивилизационные ценности. Многие видные интеллектуалы и писатели трудились в министерствах на производстве этих и других «лакомств», среди них — Оруэлл, забывший на время о своем отвращении к британскому империализму — столь сильном, что он, по утверждениям Уильяма Эмпсона, поначалу «полагал, будто гитлеровская война имела бы смысл, если бы положила конец британскому владычеству» — и по радио расписывавший его достоинства Индии. Посетив шестинедельный курс обучения, прозванный «школой лжецов», он стал продюсером радиопередач для Восточной службы Би-би-си. (Нюх-нюх: Оруэлл надеялся, что сможет «дезодорировать» эту задачу, делая «нашу пропаганду чуть менее отвратительной, чем она была бы в противном случае».)

* * *

После выговора Хобсбаум прижал уши, но МИ5, работая по принципу, что всякая перемена в поведении — уловка и намеренный обман, продолжила за ним следить. Их подозрения усилились, когда Южное командование доложило, что Хобсбаум знал о слежке. Чтобы наблюдение было эффективным, цель не должна замечать ничего — ни единого запаха. Буквально. Корнуэлл вспоминает, что команды взломщиков из МИ5 в 1950-х — занимавшиеся взломом, чтобы фотографировать записи или устанавливать прослушку, — четко осознавали, что оставляют за собой запах (заядлые курильщики в доме некурящих, непривычный лосьон после бритья, женские духи и дезодоранты и т.д.). Теперь Хобсбаум был в разработке МИ5, под «чутким надзором» — этим и объясняется то, что он затаился и разорвал отношения с Кале: он пытался сбить их со следа. То, что вместо этого Хобсбаум мог бы отказаться от «сочетания самодовольства и незрелости», как он позже сам это описывал (невольное эхо слов командира, характеризовавшего его для МИ5 как «патриотичного», но «юного» в своих суждениях), никогда не рассматривалось. Как и то, что этот пылкий антифашист мог бы заняться на войне чем-то более полезным, чем обучать солдат правильному произношению фразы Wo ist das nächste Bordell? Так работает разведка: это параллельная вселенная нефальсифицируемости, где доказательство вписывается в контекст, уже считающийся истиной. Прямо как когда Алиса Б. Токлас бросает карту и кричит Гертруде Стайн: «Это не та дорога!», а Стайн продолжает вести автомобиль: «Та или не та, это дорога — мы по ней едем».

Итак, дело Хобсбаума наматывало километраж. Мы обнаруживаем, что в следующие два года он несколько раз подавал заявление о переводе (в том числе и в разведывательный корпус), но регулярно получал отказ. В мае 1944 года он на короткое время был дислоцирован на острове Уайт, где видел, как собирались военно-морские силы для вторжения во Францию, но его очень быстро решили перебросить как можно скорее куда-нибудь подальше, «ввиду многих секретных и оперативных действий, разворачивающихся на острове и в его округе». В День Д (D-Day), когда морской десант высадился в Нормандии, он был далеко — в Челтнеме с поручением преподавать ремесла в военном госпитале. «Каждый день такого существования, — писал он позже, — напоминал мне, что я ничего не делал для победы в войне и что никто меня и близко не подпустит к такой работе, какой бы скромной она ни была, где моя квалификация… хоть как-то пригодилась бы для этой цели». 7 июля он поделился своим разочарованием в разговоре со своей подругой Марго Хайнеманн, старшим членом партии, чей телефон, по адресу Холборн, 4071, прослушивался МИ5:

М: Ты все еще занят той же работой?

Э: Да, даже слишком! Ну, или без лишка.

М: Без лишка!

Э: Ну, меня спрятали, насколько это возможно.

М: Это большое несчастье, должна тебе сказать.

Несколько месяцев спустя Хобсбаума по инициативе МИ5 вычеркнули из списка солдат, отправлявшихся за рубеж (Э.Х.: «Я вызвался поехать за границу, но никто не хотел ничего знать». МИ5: «За ним куда проще будет следить в нашей стране»). В апреле 1945-го, как раз когда Красная армия дошла до Берлина, он попросился на работу в образовательное подразделение Би-би-си и был признан «самым подходящим кандидатом», но МИ5 снова вмешалась, предупредив отдел кадров, что «он вряд ли упустит возможность распространять пропаганду и рекрутировать новичков в Коммунистическую партию». В ответ Би-би-си согласилась «позаботиться о том, чтобы Хобсбаума не приняли на предложенную работу, …а в случае его обращения… впоследствии, его имя будет направлено [в МИ5] на рассмотрение, прежде чем будут приняты другие меры».

8 февраля 1946 года, после шести лет в военной форме, эпически «бессмысленная» война сержанта Хобсбаума подошла к концу. Всю свою оставшуюся жизнь он сожалел: «Что касается величайшего и самого решающего кризиса в истории современного мира, то я с равным успехом мог бы в нем не участвовать».

* * *

Во времена Диккенса это называлось «позировать для портрета». Сцена из «Записок Пиквикского клуба» описывает эту процедуру: незадачливый мистер Пиквик, оказавшись в лондонской тюрьме, сидел перед охранником, который, подбоченившись, «пристально созерцал его», а другие «с глубокомысленными физиономиями изучали черты его лица». Так тюремщики запоминали его образ и вклеивали его в свой мысленный фотоальбом («Мы здесь мастера по портретам. Снимаем в один момент и всегда точно»).

Открывая 15 октября 1958 года дискуссию о «преподавании истории в школе и университете», организованную группой историков из компартии, Хобсбаум и не подозревал, что его тщательно изучал офицер Особого отдела в штатском, но пока он умолял учителей истории «адаптироваться к меняющейся мировой истории», сержант Г. Фрайер в извечной манере запечатлевал его образ: «рост — шесть футов и один дюйм; худощавого телосложения; глаза — голубые; бледный цвет лица; светло-коричневые волосы; длинное овальное лицо; большие нос и уши; толстые губы». Это описание включили в личное дело № 211,764, близившееся к своему шестому тому.

Не то чтобы среди шпионских штучек МИ5 не было камеры — просто когда на одних лишь коммунистов заведено около 250 тысяч дел, фотографировать каждую цель едва ли возможно. Эту работу поручили «наблюдателям» — команде, вышедшей из Отдела А (Оперативная поддержка), чьи автомобили стояли в гараже в подвале универмага «Ардинг и Хоббс» в Клэпхэме. Наблюдатели следили за целью из автомобилей, на улице и с фиксированных позиций. Их обычной добычей был иностранный дипломат, предававшийся шпионажу или даже отправившийся оставить сообщение агенту, — сотрудники советского посольства предпочитали «мертвый почтовый ящик» в зазоре между двумя колоннами часовни Бромптон Оратори в Найтсбридже [6].

Как откровенно признался Хобсбаум в «Интересных временах», в 1930-е он готов был вести для Советов подпольную работу, если бы его попросили. Его дружба с Кале вызвала в МИ5 подозрения, что он действительно мог получить «соприкосновение» (известное также как «рука на колене») с кремлевским агентом: это мог быть советский курьер и даже шпион — один из тех, кто заснул в бороде у Маркса, а проснулся в кармане у Сталина. Из первых двух томов его дела, посвященных военной карьере, очевидно, что его удерживали не только от влияния на сослуживцев, но и от всяких соприкосновений с военными действиями. Это была необычная мера даже по отношению к известным коммунистам в вооруженных силах. Как бы он ни рвался присоединиться к борьбе с нацистами, Хобсбаум сам, в действительности, был мишенью военных, загнанной в угол и нейтрализованной самозваными «атаками» МИ5.

Никому не был нужен Хобсбаум-военный, но, когда он покинул армию, контролировать его стало куда труднее. Нет доказательств, что его выслеживали наблюдатели, но удаление целых страниц из его дела под прикрытием статьи 3 (4) Акта о государственных архивах попросту не позволяет это проверить. В нем наверняка видели постоянную угрозу безопасности и продолжали охранять ту незримую ограду, что так эффективно ограничивала его жизнь в армии. После демобилизации он вернулся к своим исследованиям в Королевский колледж, однако все следующее десятилетие университет держал его на расстоянии вытянутой руки и, несмотря на его блестящую квалификацию, отказывал в должностях. Он полагал, что большую роль в этом сыграл его научный руководитель М.М. Постман, который, давая рекомендации, «всякий раз указывал, что я был коммунистом, и тем самым помогал держать меня подальше от работы». Разумеется, была к этому причастна и МИ5 — достаточно упомянуть, что у спецслужбы в колледже были свои сотрудники. Несмотря на это, в 1947 году Хобсбауму удалось устроиться преподавателем истории в колледж Биркбек, сотрудники и студенты которого — редкий случай для того времени — не проявляли признаков антикоммунизма.

В том же году умер Ганс Кале. В конце войны он перебрался в Германию, в феврале 1946-го всплыв во главе народной полиции коммунистического Мекленбурга. Любопытно, что в МИ5 его смерть датировали 1949 годом, а его личное дело оставалось активным до конца 1954-го — из-за его (так и недоказанной) шпионской деятельности в Лондоне в годы войны и в надежде, что его следы — те самые «теплые следы», что ждали, «когда по ним кто-нибудь пойдет», — приведут к живым целям, вроде Хобсбаума. Проверка писем на адрес Хобсбаума, санкционированная, еще когда тот был в армии, не вывела на самого Кале, но его еще можно было обвинить в причастности к предполагаемой шпионской сети последнего.

Письма Хобсбаума вскрывали паром от чайников в комнате на втором этаже почтового отделения по улице Сент-Мартин-ле-Гранд, возле собора Святого Павла. Существование Отдела специальных расследований при Главпочтамте, у которого были подразделения во всех крупных сортировочных офисах страны, держалось в тайне, но, как о секрете Конгрива, о нем говорили повсюду (почтальон и будущий министр внутренних дел Алан Джонсон знал о том, что на его маршруте письма тайком изымали и забирали наверх). Фотокопии делали с помощью камер с ножной педалью, которые потом заменили на менее громоздкие «Кодаки» с 35-миллиметровой пленкой. Затем копии в зеленых фургонах отправляли курьерской почтой в штаб-квартиру МИ5 в Мэйфере (тоже особо секретную, хотя кондукторы в автобусах услужливо объявляли эту остановку как «Керзон-стрит и МИ5»), оригиналы же отправлялись по сопроводительному адресу. Кроме одного. На стене отделения в Сент-Мартин висело письмо в рамке. Адресованное видному деятелю компартии, машинописное сообщение гласило: «Для МИ5: если вы вскрыли это, вы грязные педерасты». Глава отделения счел его «непристойным письмом», а это значило, что по закону он не обязан был отправлять его дальше.

* * *

В те первые годы переориентации после смерти Гитлера, описанные Артуром Миллером как «быстрая смена ярлыков в отношении двух наций, мгновенный сдвиг в понятиях “добро” и “зло”», британская разведка на территориях поверженного Третьего рейха каждый день находила свежие следы подозреваемых коммунистов. Пока сотрудники в Лондоне силились освоить залежи новой информации, офицеры на местах выкачивали ее из своих «особо ценных» источников, включавших целый ассортимент нацистских военных преступников, в том числе Фридриха Бухардта, лидера эсэсовского эскадрона смерти, вырезавшего евреев и коммунистов, и сотрудника Гестапо Хорста Копкова, на чьей совести — казнь около трех сотен захваченных британских агентов. Американцам достались «лионский мясник» Клаус Барби и Рейнхард Гелен, чью разведывательную службу оставили нетронутой, чтобы создать из нее шпионскую сеть для борьбы с Советским Союзом. Все эти люди откупились от уголовного преследования одной и той же кровавой валютой — досье [7].

И пока спецслужбы, защитники королевства, полицейские наших душ опьянялись развед-допингом от гитлеровских приспешников, Хобсбаум трезво готовился к лекциям, чтобы увлечь студентов, днем зарабатывавших на жизнь (его курс в Биркбеке читался вечером, с 20.00 до 21.00). Именно из этих лекций вырастет затем большинство его книг, и все же это затяжной старт для одного из самых перспективных ученых своего поколения; в свои тридцать с лишним он все еще стеснялся публиковать большие труды и проигрывал менее достойным кандидатам в академической карьере. Сотрудники МИ5, намертво прикипевшие к убеждению, что коммунисты опасны для общественного здоровья, не собирались отступать.

Хобсбаум верно предполагал, что его карьера «серьезно сдерживалась» невидимой рукой, а позже утверждал, что имела место «молчаливая, но обстоятельная попытка отлучить всех известных членов партии от любых позиций, связанных с общественной жизнью в Великобритании». Это было действительно так, хотя, как показывают рассекреченные правительственные документы, санитарный кордон не ограничивался партией, но включал в себя «кайму связанных с ней органов и сочувствующих». Русский медведь, как это виделось МИ5, был с рождения склонен запускать свою лапу в лакомые уголки; или, как описал это в своей сверхсекретной записке от 3 марта 1948 года несколько истеричный Эрнест Бевин, «физический контроль над евразийским континентом, а в конечном счете и над всем миром — вот к чему стремится Политбюро, не меньше» [8]. Чтобы «предотвратить распад организованного общества на больших участках земного шара», Бевин призывал незамедлительно принять «позитивные и энергичные шаги».

* * *

Официальный британский антикоммунизм не обратил на себя столько внимания, как его американский двойник с его потными, зловонными недоумками, размахивающими своими списками перед камерами. В Великобритании шаги, предпринятые с межпартийного согласия, включали не столь громкую программу массовых проверок и вспомогательную практику, известную как «процедура чистки», в ходе которой подозреваемые госслужащие и работники предприятий, конфиденциально сотрудничающих с государством (фирмы из «списка Х»), были отстранены от работы. «Позитивная» или «развитая» проверка, известная как «полная дезинфекция» (full sheep—dip), включала телефонные прослушки, вскрытие почты, запросы в Особый отдел, отчеты работодателей и то, что Корнуэлл описывал как «напряженные допросы» (сознательного) субъекта. Было всего два возможных исхода: пройти или провалиться. Быть коммунистом значило провалиться. Среди других «дефектов характера», не несущих вреда профессиональным способностям субъекта, были «расточительство, алкоголизм, употребление наркотиков, ненадежность, нечестность, сексуальная распущенность». Последняя обычно подразумевала гомосексуальность («Розовый список» МИ5 просуществовал вплоть до 1994 года, но едва ли в нем числились гомосексуалы из числа самих службистов). Супружеская неверность туда попадала реже. Сотрудникам службы было хорошо известно, что секретарша Роджера Холлиса была также его любовницей. Когда Холлис — с 1956-го по 1965 год — возглавлял спецслужбу, ночной дежурный в штаб-квартире МИ5 на Керзон-стрит первым делом знакомился с памяткой, гласившей: «Если позвонит жена генерального директора, сказать следующее…» К этому прилагался список возможных ответов, вроде: «Генеральный директор на расширенном заседании и будет дома позже».

Привыкшая быть вне закона (до 1989 года деятельность МИ5 не регулировалась никакими законодательными актами) Служба безопасности исключала себя из «позитивной проверки», положившись на систему «личных рекомендаций». Энтони Блант, которого в годы войны не приняли в Разведывательный корпус, после того как МИ5 обнаружила следы его прежних коммунистических связей, смог договориться с МИ5, заручившись поддержкой влиятельных знакомых. А затем он передал добрую долю секретных материалов своим советским координаторам. Когда Ким Филби вступил в Секретную разведывательную службу, или МИ6, его сослуживец Хью Тревор-Ропер был «изумлен», поскольку знал, что тот был коммунистом в 1930-х. В действительности «необычная вербовка» Филби даже воодушевила Тревора-Ропера, ошибочно полагавшего, что его начальство, обычно столь «сумасшедшее в своем антикоммунизме», решило простить «обычные юношеские иллюзии» в остальных отношениях блестящего кандидата.

За пределами своего собственного искусственного вивария шпионы уверенно руководили проверками и чистками. Не стоит, однако, удивляться или возмущаться тому факту, что позитивная проверка 14 тысяч должностей не уберегла атомную промышленность от шпионской деятельности Алана Нанна Мэя или Клауса Фукса. Процедуре чистки не подвергся частный сектор, помимо компаний из «Списка Х» и еще трех тысяч обозначенных «точек безопасности» и «чувствительных узлов», хотя некоторые предприятия проявляли собственную инициативу. В апреле 1949 года центральный совет компании John Lewis Partnership проголосовал за то, чтобы «лишить членства коммунистов и попросить нынешних и будущих сотрудников подписать декларацию о том, что они не состоят в Коммунистической партии и не симпатизируют ее доктринам». Вторую резолюцию, рекомендовавшую аналогичные действия в отношении фашистов, отклонили.

Проверка деликатных должностей была представлена как абсолютно разумная политика, как вопрос национальной безопасности и в той мере, в какой она обсуждалась, споров не вызывала. При этом она обеспечивала легитимность и прикрытие для гораздо более широкой программы сверхсекретного политического отсева, детали которого начинают всплывать лишь теперь. К примеру, на Би-би-си более половины сотрудников подвергли проверке без их ведома.

Эта программа, существование которой официально признали лишь в конце прошлого года, координировалась МИ5 и главным помощником директора по персоналу Би-би-си, позже переименованного в менеджера по специальным поручениям. Расположившись в комнате 105 (цифра «5» всегда указывает на материнскую структуру), этот помощник и его координатор из МИ5 заботились о том, чтобы все руководящие посты и те, кто имел доступ к секретной информации, прошли «полную дезинфекцию» [9]. Все остальные сотрудники, а также претенденты на работу, проходили «обычную проверку», о которой ничего не подозревали. Здесь не было тех, кто проходил или проваливал проверку, но если МИ5 (загадочно упомянутая в комнате 105 как Колледж) обнаруживала в прошлом работника повод усомниться в его надежности, его дело помечалось красным символом, похожим на елку. Лишь в исключительных случаях Би-би-си была обязана подчиниться вето МИ5; обычно же ей позволяли действовать по собственному усмотрению, но многие работники годами свидетельствовали, что красная елка неожиданно прерывала их дальнейшую карьеру или препятствовала ей.

К концу 1980-х, когда программу начали сворачивать, проверке подверглись от шести до восьми из 12 тысяч сотрудников Би-би-си [10]. Среди них были инженеры (могли выдернуть вилку из розетки), уборщики (могли рыться в письменных столах или подложить бомбу), продюсеры (могли навязывать людям определенные взгляды) и все, кто имел доступ к микрофону (то же самое, только еще хлеще). В отсев была вовлечена и МИ6, но подробностей этого никогда не раскрывалось, и невозможно подтвердить договоренности, по которым Би-би-си обеспечила прикрытие оперативникам МИ5 и МИ6. К тому же, каждый сотрудник телерадиокомпании обязан был подписать Закон о государственной тайне [11].

Дело Хобсбаума обнаруживает, что у МИ5 был доступ к списку спикеров и сценаристов Би-би-си, копия которого была зарегистрирована в Реестре под номером 192а и подшита в тематическое досье 65/47. Статус Хобсбаума в этом списке периодически обновлялся для сведения Би-би-си с комментариями вроде: «Эрик Хобсбаум остается активным коммунистом». Целью было отпугнуть корпорацию от использования его услуг. В марте 1953 года товарищу Хобсбауму даже удалось проникнуть в Дом вещания, чтобы записать разговор для «Третьей программы». МИ5, после удачных попыток помешать ему устроиться там на работу, столкнулась с передачей под названием «Захват власти», где Хобсбаум, как ликующе сообщала газета The Daily Worker, проанализировал «неспособность понять основные исторические пророчества, связанные с революционными ситуациями». Ответ не заставил себя долго ждать: некоей мисс Уодсли (ее должность на Би-би-си не выявлена) было отправлено письмо со словами, что ей «вероятно, было бы важно знать на будущее, что у этого человека — коммунистическое прошлое с 1936 года». В конце 1950-х набирала обороты не только общественная репутация Хобсбаума, но и комедия с вращающейся дверью (он входит, а МИ5 его выпроваживает).

* * *

История, однажды сказал Хобсбаум, должна основываться на доказательствах, а не на вере. Его дело с 1953 года — это упражнение в обратном, бумажный памятник солецизмам коллективного мозга, основанным на непроверенных и противоречащих фактам гипотезах. Хобсбаум не созванивался с Москвой, он был не шпионом (не сочтите спойлером), а всего лишь членом крошечной, легальной Коммунистической партии Великобритании, причем не особо образцовым, как показывают расследования самой МИ5. В его деле мы читаем, что в октябре 1953 года информатор подслушал, как кто-то из Королевского колледжа говорил, что Хобсбаум «со своим коммунизмом основательно устарел… и, вероятно, не выжил бы, если бы пришли русские; что он разошелся со своей женой, которая была куда более ревностным членом компартии и не одобряла позицию Эрика» [12]. Из Источника Север (кодовое имя для телефонных перехватов из штаб-квартиры Коммунистической партии) мы узнаем, что он придирался к партийной линии: он «опасный», говорят его товарищи, «скользкий человек», «оппортунист», «ведет себя очень плохо», «двуличен», «нахал», «весьма странный» и «мерзкий тип». Его обвиняют в «воинственном отношении» к руководству партии; «Он лишь источает цинизм на собраниях, и ему даже не нужно для этого открывать рот»; он заручился поддержкой своего «эрикизма» среди «дружков» из числа рядовых партийцев; он пишет колонку о джазе для New Statesman под псевдонимом Фрэнсис Ньютон, и «это объясняет, откуда он берет финансы для своей политической деятельности, ведь он, должно быть, неплохо на этом наживается».

Дальше — больше. Вслед за «тайной» речью Хрущева в феврале 1956 года, обличающей Сталина, Хобсбаум неоднократно критикует партию за сокрытие доказательств исторических злоупотреблений и подписывает внутрипартийное письмо, где говорится, что «разоблачение тяжких преступлений и злоупотреблений в СССР… показало, что в последние 12 лет мы осуществляли политический анализ на основе искаженных фактов». В ноябре, приватно раскритиковав партноменклатуру за поддержку вторжения советских войск в Венгрию, он делает свое недовольство достоянием общественности, опубликовав в World News статью, призывающую к пересмотру партийных правил ради совершенствования «демократии Коммунистической партии».

Хобсбауму эти протесты не обошлись даром. Похоже, членство в партии было для него психологически необходимым («Мы принадлежали друг другу»), и когда партия пригрозила ему исключением, согласно одной телефонной прослушке, он «страшно расстроился и клялся, что никогда не собирался ее покидать». В своей автобиографии Хобсбаум приукрашивает этот кризис: он остался, по его же словам, потому что не хотел пополнять ряды бывших коммунистов. Какой бы отталкивающей ни была эта щедро оплачиваемая «команда разоблачения», этого удручающе недостаточно; почему он не перековался в сочувствующего или в независимого беспартийного коммуниста? Когда в 2012 году его поклонник Саймон Шама спросил, почему он так и не вернул свой партбилет, Хобсбаум сказал, что ответ на этот вопрос — «Иди к черту!». Это был «вопрос Холодной войны», пояснил он, а стало быть, вопрос «излишний».

Итак, Хобсбаум остался в партии, и этот факт призраком поселился в его наследии, но его еретичество отдалило его от партийных доктринеров, и с конца 1950-х он уже вряд ли занимался политикой. Партия хранила его как ширму. А МИ5 хранила его как коммуниста Категории А, как «советскую ракету на заднем дворе» — таков был контекст, которым они всё снабдили. Шпионам платят за шпионаж, и прописная истина спецслужбы гласит: если он не приносит результатов, значит нужно его усилить. Вместо того чтобы ослабить надзор, МИ5 усилила его, вскрывая почту Хобсбаума, запрашивая сведения о применении паспорта, следя за ним в аэропортах, посылая офицеров под прикрытием на его лекции (даже посвященные джазу), подслушивая его частные разговоры, препятствуя профессиональной карьере.

В последнем (из доступных) томе его досье мы обнаруживаем, что в мае 1960 года, прежде чем он на три месяца отправился по обмену в Стэнфордский университет, МИ5 предупредила ФБР, что он «давно состоит в Коммунистической партии Великобритании». А в 1962 году, когда в МИ6 поступила информация от «крайне деликатного источника», спецслужба попыталась сорвать запланированную 12-месячную поездку Хобсбаума по Южной Америке, финансируемую Фондом Рокфеллера. Было решено, что вашингтонский пункт МИ6, вооружившись «досье о его коммунистических связях», продавит отмену его визита совместно с ЦРУ и ФБР. Когда стало ясно, что это не поможет (фонд уже не мог отказаться от спонсорства, не вызвав скандал), решили, что агенты МИ6 будут следить за Хобсбаумом в Южной Америке. Антенны есть, ума не надо: то, что идейный марксист ненамеренно обхитрил четыре спецслужбы, вызвало немало смущения и срочную внутреннюю проверку в МИ6 «способов отслеживания людей, отправляемых за рубеж государственными и частными организациями в нашей стране». Это последние записи в деле № 211,764. Остальных, если не пропадет аппетит, придется ждать еще 50 лет.

* * *

Хоть война Великобритании с коммунизмом обошлась без вульгарной истерии маккартизма, она зацепилась за то же самое предположение: что коммунизм был чуждой идеологией, лихорадочным детищем иностранца, слишком долго просидевшего в Британской библиотеке, а все его прислужники — переносчиками его опасных патогенов. И определение «коммуниста» было угрожающе расплывчатым. Для МИ5 оно значило и «контролируемый Коминтерном», и «партийный», и «сочувствующий компартии», и «разделяющий коммунистические взгляды», и «человек коммунистической наружности», и «интеллектуальный коммунист», и «коммунист крайне идеалистического и книжного сорта», и «известный своими социалистическими взглядами», и «близкий друг коммуниста», и «коммунист-еврей на вид», и даже одетый «по богемной моде» [13].

Такую всеохватную характеристику санкционировал Оруэлл в своем списке 38 журналистов и писателей, которых он считал «крипто-коммунистами, попутчиками или склонными к этому». Среди других уничижительных записей его синего карандаша: «сентиментальный симпатизант», «сионист», «еврейский», «бесчестный карьерист», «антибританский», «хорошо нажился в СССР» (о Пристли), «очень антибелый» (о Поле Робсоне), «надежно прорусский по всем главным вопросам» (о Шоу), «Легко поддается влиянию. Склонен к гомосексуальности» (о Спендере) [14]. Разделенный на колонки «Имя», «Работа» и «Наблюдения» список Оруэлла очень уж напоминает личные досье МИ5, что неудивительно: в мае 1949 года он услужливо передал свой «строго конфиденциальный» список в полусекретный отдел Министерства иностранных дел, откуда тот, строго конфиденциально, просочился в разведывательный аппарат.

Со временем — остается лишь гадать, одобрил бы это Оруэлл или нет, — в «коммунизме» стали подозревать, среди прочих, «Друзей Земли», Кампанию за ядерное разоружение, Национальный совет по гражданским свободам, Движение против апартеида и даже адвентистов седьмого дня [15]. По мере того как красный цвет, подобно болезни, распространялся по сетчатке спецслужб, развивалась и своеобразная слепота по отношению к организациям правого толка. По утверждению Кэти Масситер, проработавшей в МИ5 с 1970-го по 1983 год, «подрывной деятельностью правых занимался лишь один человек», тогда как коммунизмом — «многие десятки». По всему Уайтхоллу секретные комитеты, разрабатывавшие процедуры национальной безопасности, решили упростить свою отчетность и следовали «обычной практике, используя слово “коммунист” в широком смысле, подразумевавшем и фашистов». Ну да, это, конечно, не могло не помочь.

На этом фоне секретные службы продолжали вмешиваться в жизнь людей, по меньшей мере полумиллиона — из них лишь горстка была причастна к противозаконной деятельности и предательству. Те же, кто на деле этим занимался, в большинстве своем трудились в кабинетах МИ5 и МИ6. Еще абсурдней то, что лишь примерно 20 тысяч из них действительно состояли в компартии, только основным занятием их, похоже, была взаимная клевета. Как и у поэтов Одена, их основной задачей было сделать так, чтобы «ничего не происходило» в обществе, которое диалектический материализм интересовал куда меньше, чем сериал «Диксон из Док-Грин», комедии студии «Илинг», финал кубка по футболу, покорение Эвереста, защищенные от дождя торговые ряды, Джон Бетчеман, Марго Фонтейн, новые школы, трудоустройство и иммиграция. В международном коммунистическом движении британская партия была посмешищем: ее так тщательно нашпиговали агентами, что она фактически превратилась в филиал Службы безопасности. Как в 1959 году Роджер Холлис сказал министру внутренних дел, «мы хорошенько заткнули британскую компартию». Это была не просто политика сдерживания, утверждает Корнуэлл, запускавший агентов в партию. «Мы держали ее на плаву. На самом деле, мы владели ей».

Это переплетение, психический троп сцепления — настоящая игра в имитацию. Две стороны Холодной войны, не сумев одолеть друг друга, в конце концов оказались в отношении контрапункта. Как выразился Джордж Урбан, «они шли отрицательным шагом, но все же шагали». У них были свои шпионы, у нас — свои. У них были свои досье, у нас — свои. Да, у нас не было ГУЛАГа. Но грош цена той демократии, что поздравляет себя с его отсутствием. Не беспокойтесь о повсеместном надзоре, взломах квартир, разрушенных репутациях, прослушивании телефонных будок, кафе, гостиниц, банков, профсоюзов, частных домов — все это узаконил тезис, что каждый является подрывным элементом, пока не доказано обратное. Проблема в том, что защитники королевства подхватили болезнь, которую собирались лечить.

Примечания

1. За исключением отдельно указанных случаев, все цитаты Хобсбаума — из его автобиографии Interesting Times: A 20th-Century Life (2002).

2. Тельмана 11 лет держали в одиночной камере, пока в августе 1944 года не застрелили в Бухенвальде по приказу Гитлера.

3. В 2011 году американское Агентство национальной безопасности представило свой «Новый порядок сбора» на опубликованном Эдвардом Сноуденом слайде, который открывается надписью «Пронюхай все это».

4. К истории этого политического черного списка, которой до сих пор пренебрегали — или избегали, — обращаются Чармиан Бринсон и Ричард Дав в своей книге A Matter of Intelligence: MI5 and the Surveillance of Anti-Nazi Refugees, 1933–50.

5. В 1950 году, еще до того как появились шредеры, фрагменты секретных отходов, сложенных в неисправную мусоросжигательную печь, вылетели в трубу и разлетелись по улицам Мэйфера.

6. На каждую цель требовалось по шесть наблюдателей. Если у МИ5, как уже говорилось, было более 500 «высокоприоритетных» целей, то на местах, чтобы обеспечить 24-часовой охват, нужно было задействовать не менее трех тысяч наблюдателей.

7. К концу войны Гелен спрятал свой огромный клад микрофишированных дел в водонепроницаемые бочки и зарыл их в разных местах в австрийских Альпах.

8. Четкое представление Бевина об «угрозе западной цивилизации» (Гиббон точит свой карандаш) возобладало над готовностью Эттли изучить стратегические вопросы с точки зрения Москвы и оценить требования России исходя из «потребностей всемирной организации мира, а не обороны Британской империи».

9. Для прикрытия МИ5 называли Box 500, по ее почтовому адресу, а в Министерстве обороны сотрудники секретной службы работали в комнате 055.

10. Где-то между 1990-м и 1994 годом проверки окончательно забросили. В 1994 году бывшему офицеру Королевского флота Майклу Ходдеру, последнему обитателю комнаты 105, было поручено «пропустить все через шредер». На задание у него и еще трех сотрудников ушло два дня. Измельченные остатки выдержкой в 60 лет были выброшены вместе с мусором. Сохранилось лишь дело шпиона Гая Берджесса, и штампа в виде елки на нем не было.

11. Эту практику отменили в середине 1980-х для всех, кроме нескольких должностей, включая генерального директора.

12. Имеется в виду Мюриэл Симан, на которой он женился в 1943 году. Они развелись в 1951-м.

13. Цитаты позаимствованы из впечатляющего исследования личных дел в книге Джеймса Смита «Английские писатели под наблюдением МИ5, 1930–60» (Cambridge, 2012).

14. «Женоподобный» — словечко, которым Оруэлл обычно описывал Спендера, — немногим лучше. Что до Робсона, мы все знаем, что Оруэлл ненавидел расовые различия. Уильям Эмпсон, в годы войны трудившийся на Би-би-си с Эриком Блэром и занимавший соседнюю с ним комнатку, однажды услышал, как тот с характерным акцентом кокни сказал посетителю-индийцу: «Тот факт, что ты черный, а я белый, тут вообще ни при чем». Эмпсона удивило, что индиец не ответил ему: «Но я не черный».

15. Дэвид Корнуэлл: «Эксцентричные религиозные группы, как считалось, привлекают фанатиков».

Источник: London Review of Books

Комментарии