Анатолий Корчинский

Размышление и рассказ. Философы читают Ф.М. Достоевского

Философ-повествователь? Нарратология как новый ключ к драматизму Достоевского

4 191

4 191

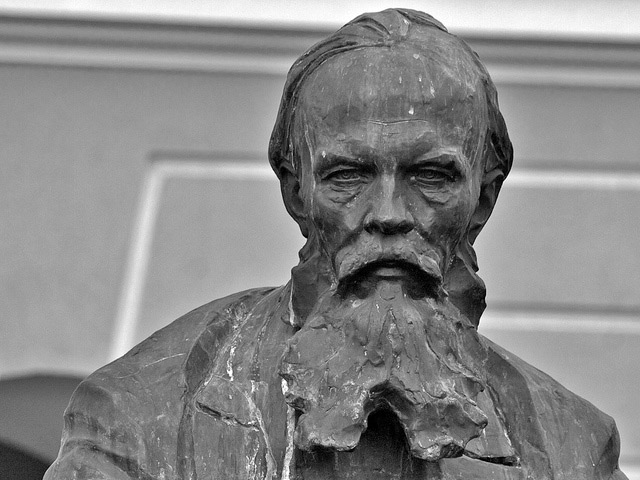

© Tony Bowden

В 1913 году Московский художественный театр поставил спектакль «Николай Ставрогин» по роману «Бесы» (реж. В.И. Немирович-Данченко). Постановка вызвала скандал, причем публику взволновал не столько сам характер драматического действа или подход к сценическому воплощению эпического произведения (до этого, в 1910 году, в МХТ был успешно сыгран спектакль по «Братьям Карамазовым»), сколько вообще появление «мира» Достоевского на театре. М. Горький накануне премьеры даже пытался инициировать общественную кампанию по предотвращению этой «сомнительной эстетически и безусловно вредной социально» затеи (Горький 1949, 111). Примечателен, впрочем, не сам по себе спектр интерпретаций столь заметного культурного события в прессе. Любопытно то, что на него отозвались не только писатели, литературные и театральные критики (Зограф 1966, 223–234; Белов 1980), но и философы (прежде всего, С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяев), а корпус текстов, прямо или косвенно связанных со спектаклем и посвященных обсуждению различных аспектов актуальности Достоевского, позволяет с большой точностью различить дискурсную принадлежность тех или иных высказываний. Философскому типу чтения близки также работы Вяч. Иванова «Достоевский и роман-трагедия» 1911 года и экскурс «Основной миф в романе “Бесы”», написанный по мотивам полемики Иванова с С.Н. Булгаковым на собрании Московского религиозно-философского общества, где философ выступил с докладом «Русская трагедия», поводом для которого послужила инсценировка «Бесов» на сцене МХТ.

В целом, в интеллектуальной ситуации, сложившейся к началу второго десятилетия ХХ века, обращает на себя внимание становление целой «парадигмы» подходов к текстам Достоевского со стороны авторов различной профессиональной принадлежности. Среди предложенных подходов можно выделить несколько стратегий философского прочтения романов. Проблема здесь, помимо прочего, состоит в том, что собственно философское высказывание о литературном произведении нелегко отделить от литературно-критической эссеистики, литературно ориентированной публицистики или даже литературоведческих работ. Разные типы дискурса пользуются одними и теми же жанрами (очерк, статья, эссе и т.д.). Кроме того, существует и другая трудность. Почти любое высказывание о «вселенной», созданной таким писателем, как Достоевский, поневоле оказывается «философским» в том смысле, что силится понять его героев и их суждения в той универсальной перспективе, в которой этот изображаемый мир, с одной стороны, сохраняет статус художественной модели реальности, а с другой стороны, описывается на таком уровне абстракции, что в потенции отождествляется с миром вообще. И это несмотря на то что Достоевский — замечательный рассказчик. Ответ на вопрос, является ли этот эффект свойством самого текста или способов его чтения, представляет собой глобальную задачу, которую в этом очерке решить, разумеется, не удастся. И все-таки ниже я попытаюсь наметить предварительные контуры такого решения.

В частности, в контексте истории мысли было бы интересно увидеть вектор развития философского дискурса в России с точки зрения рецепции философами литературного нарратива. Существует мнение, что именно практика интерпретации произведений русских писателей стала важнейшим механизмом профессионализации русской философии в конце XIX — начале ХХ века (Демин 2012, 59–79) и, следовательно, выдвижения ее в качестве самостоятельного дискурсивного образования. Легко убедиться, что творчество Достоевского стало излюбленным объектом изучения в рамках становящейся дисциплины.

Исходя из этого, ниже я ограничусь текстами, относящимися к периоду, когда начинается именно философская, а не только публицистическая и литературно-критическая интерпретация его произведений. А для того чтобы зафиксировать некоторые тенденции развития складывающегося дискурса, я обращусь лишь к нескольким, наиболее характерным, на мой взгляд, текстам этого времени.

Теоретическая сторона поставленной задачи подразумевает понимание того, какие рецептивные установки читателя и какие конструктивные особенности романа позволяют трансформировать художественный нарратив в философский концепт. Или, попросту говоря, каковы способы превращения повествования в рассуждение, представляющее собой один из путей понимания нарратива? Любопытно, что такая постановка вопроса отчасти отвечает пафосу и направленности сегодняшних нарратологических штудий. И действительно, в период становления этой дисциплины исследователи стремились, прежде всего, определить специфику самого понятия нарратива и поэтому искали его везде и всюду, разрабатывали пути нарративизации мышления и опыта. В литературоведении это — спецификация повествования за пределами эпоса — в лирике и драме; в теории истории, прежде всего у Поля Рикёра, Хейдена Уайта и Фрэнклина Р. Анкерсмита, — изучение нарративных стратегий в различных видах исторического письма; в философии — попытка объяснить сознание человека через априорные формы нарратива у Фредрика Джеймисона; в психологии — построение Теодором Р. Сарбином, Кеннетом Гергеном и др. теории личности как конструирующей себя в рассказе. Сегодня нарратологи, наоборот, нередко исследуют пути «денарративизации» — преобразования нарратива в другие типы высказывания или, например, соотнесения художественных форм наррации с «естественными», а также — ненарративными способами восприятия и понимания рассказа. То есть акцент смещается на рецептивные механизмы и на проблему существования знания в повествовательных структурах художественного текста и за его пределами.

В этом плане весьма интересны, например, подходы когнитивной нарратологии, изучающей, в частности, то, каким образом происходит понимание художественного нарратива самым широким кругом его реципиентов (Fludernik 1996; Palmer 2004, 2010). При этом, начиная разговор о проблеме рецепции, когнитивисты в ходе исследований ставят довольно острые вопросы о природе художественного повествования и о соотношении мышления и наррации. Так, в ряде работ (Hansen 2011; Барышникова 2013, 309–319) проблематизируется одна из аксиом классической нарратологии, а именно то, в какой степени можно говорить о нарративе как о коммуникативном явлении. Что представляет собой рассказ в художественном дискурсе? Всегда ли он является некоторым сообщением, ориентированным на адресата, или же это речь, стремящаяся эмулировать максимальную прозрачность, как если бы это был фрагмент реальности как таковой, история, которая не рассказывается кем-то, а дана сама по себе? Исходя из этого предположения, критикуется как коммуникативная модель «голосов» в нарративе (ставшая основной категорией нарратологии благодаря Жерару Женетту), так и концепция имплицитного читателя Уэйна Бута. Еще в 1980-х годах Эн Бенфилд сформулировала гипотезу о том, что в художественном нарративе «никто не говорит […] и не адресуется к кому-либо» (Banfield 1982, 97; Барышникова 2013, 316); повествовательные высказывания существуют, таким образом, как бы вне акта коммуникации. В наши дни Пол Берендт и Пер Хансен уточняют эту идею, анализируя примеры так называемого «недостоверного повествования», которое нельзя атрибутировать кому-либо из героев или повествователю на уровне дискурса, оформляющего литературное произведение. Получается, что в подобных случаях рассказываемое событие как бы само предъявляет себя и предстает в сознании читателя без дискурсивных опосредований, в каком-то смысле обходясь без «события рассказывания».

В мои цели не входит обсуждать правомерность этой идеи, но, учитывая ее, можно обратить внимание на то, что понимающие стратегии читателей, в зависимости от их исходных установок, могут опираться на обе трактовки природы повествовательного произведения. Так, оно может читаться как «чистый» нарратив или же как нарратив, заключенный в коммуникативную рамку и потому несвободный от разного рода модальностей — оценочного отношения нарраторов, их рефлексии по поводу происходящего, попыток истолкования событий внутри произведения, предпринимаемых героями, рассказчиками или повествователем. Такая двойственность позволяет различить два типа философского «переложения» нарративных высказываний.

Я предлагаю условно подразделить подходы к тексту Достоевского, характерные для русских философов, на «дискурсивный» и «нарративный». В первом случае фактически игнорируется сам сюжет, интерес представляют, прежде всего, сентенции героев, рассказчиков и повествователя. Во втором случае, наоборот, акцент делается не на эксплицитно сформулированные в тексте рассуждения, а на сами рассказываемые события. Следует также отметить, что анализ этих двух подходов не обязательно подразумевает приверженность аналитическим методикам когнитивной нарратологии, один из пунктов которой я предлагаю учесть. Если когнитивистов художественное повествование интересует в первую очередь с точки зрения его восприятия и функционирования в горизонте повседневного мышления, то меня занимает то, как и какое знание может быть извлечено из романа, прочитанного философом. Это знание и процедуры его получения являются принадлежностью художественной и интеллектуальной культуры. А следовательно, проблема художественного смысла и статуса изображаемого мира не только не может быть редуцирована, в чем нередко обвиняют когнитивную нарратологию [1], но имеет первостепенное значение. Более того, философская интерпретация романа движется не в сторону понимания «жизненных» ситуаций и относительно устойчивых структур «опыта» (Бугаева 2011), а в сторону усиления моделирующего потенциала литературы, превращения сингулярных событий в универсальные.

Теперь можно вернуться к обсуждению возможностей трансформации художественного знания в философское, характерных для культурной ситуации, о которой я упомянул в начале статьи. В реакциях интеллектуалов на театральную постановку «Бесов» можно увидеть несколько стратегий, группирующихся вокруг «дискурсивной» и «нарративной» трактовок романного нарратива. Показательно, что выступления философов, хоть и спровоцированы спектаклем, исследуют именно роман Достоевского.

«Дискурсивный» способ чтения представлен, например, в докладе Сергея Булгакова «Русская трагедия», где с самого начала философ уподобляет роман драматическому произведению — трагедии. Здесь он отчасти опирается на идеи Вяч. Иванова и Макс. Волошина, интерпретировавших этот межродовой литературный синтез в эстетическом смысле, связав его также с ключевой для символизма темой мифа. Однако у Булгакова драматическое начало романа важно еще и с точки зрения предъявления идейных позиций героев: для него существенно, что роман Достоевского дает возможность для столкновения и сопоставления различных философских дискурсов, подобно тому как это имеет место в каноническом жанре философской литературы — платоновском диалоге. И в этом смысле Булгаков продолжает собственную герменевтическую линию, заложенную в статье более чем десятилетней давности — «Иван Карамазов как философский тип» (1901), где персонаж Достоевского представал как самостоятельный мыслитель, носитель философского знания в романном мире.

Из этого, однако, не следует, что при таком прочтении полностью нивелируется характер героя, его психология и внутренний мир. Как отсылка к «реальной критике» 1860-х годов звучит, например, термин «тип» в названии булгаковской статьи начала XX века. Но понимается это слово совсем в другом смысле: имеется в виду не социальный и даже не мировоззренческий тип человека, а именно тип познавательной позиции героя как мыслителя. Поэтому Иван Карамазов, а затем Ставрогин и даже Хромоножка, персонаж, которого трудно назвать резонером или рефлектером, рассматриваются Булгаковым как «философские типы», встраивающиеся в традицию мировой мысли. Иван сопоставляется с Ницше, правда, при этом наделяется рядом отличий. Своеобразный «атеизм» Кириллова отсылает, по мысли Булгакова, к «молитве Спинозы», то есть пантеизму, а Хромоножка восходит к одному из образов платоновского «Тимея».

Каков статус художественной реальности романа при таких референциях? Булгаков вполне четко дает понять, что персонажи не равновелики историческим мыслителям и даже не сопоставимы с ними, а их «философские типы» релевантны только в рамках романной интриги. В этом смысле интересно то, что философ не только привлекает для анализа высказывания героев, но и рассматривает ту или иную фигуру символически — как знак определенной концептуальной позиции. Его стратегия, на мой взгляд, во многом близка тому, что Алан Палмер называет «чтением сознаний» (Palmer 2004, 12), с тем отличием, что Булгакова интересуют именно интеллектуальные построения героев, а не их жизненный опыт.

Иной способ философского чтения романа разрабатывает Николай Бердяев в статье того же 1914 года, которую в pendant наименованию постановки Немировича он называет «Ставрогин». С одной стороны, он присоединяется к идеям Иванова, Волошина и Булгакова о роли мифотворчества и трагического начала в «Бесах», склоняясь также к символической трактовке образов романа. С другой стороны, его в гораздо большей степени интересует сюжет романа, связи между действующими лицами (вернее, философский смысл этих связей). Он сразу предупреждает своего читателя: «В “Бесах” не дано прямой и ясной разгадки тайны Ставрогина. Чтобы разгадать эту тайну, нужно проникнуть глубже и дальше самого романа, в то, что было до его раскрывшегося действия» (Бердяев 1993, 47). То есть необходимо реконструировать концептуальную схему, предшествующую сюжету и реализованную писателем в романном хронотопе.

Исходя из этой задачи и опираясь на «символическую» стратегию, Бердяев, в отличие от Булгакова, считающего героев самостоятельными мыслителями, перетолковывает персонажей, обнаруживая стоящую за каждым из них идею. И уже в этом виде романные фигуры помещаются на новую метафизическую карту сюжета. При этом связь между ними выписана толкователем гораздо более рельефно, чем у Булгакова. Последний отмечал, что Ставрогин — центральная фигура в романе, он — «медиум» зла, а его отношения с другими персонажами — это постоянная философская провокация. Бердяев прямо утверждает: «В этой символической трагедии есть только одно действующее лицо — Николай Ставрогин и его эманации» (Бердяев 1993, 47). Философ наглядно изображает превращение идей в людей: «Все последние и крайние идеи родились в нем: идея русского народа-богоносца, идея человекобога, идея социальной революции и человеческого муравейника. Великие идеи вышли из него, породили других людей, в других людей перешли» (Бердяев 1993, 48). Мы видим, что сюжетные связи между героями, «реально» существующие в мире романа, заменяются концептуальными, чего совершенно не было у Булгакова.

Способ философской работы с литературным произведением, представленный в «Ставрогине», интересно сравнить с приемом, который Бердяев применяет в другом тексте — главе «Великий инквизитор» из книги 1907 года «Hoвoe peлигиoзнoe сознание и общественность». Если в более поздней работе философ осуществляет реконструкцию (и в смысле «восстановления» концептуальной матрицы романа, и в смысле «пересоздания» сюжета) нарративной основы «Бесов», то в его первом опыте, посвященном Достоевскому, имеет место простое «переозначивание» ключевых образов «Братьев Карамазовых». По сути, это аллегорическое чтение, близкое стратегии толкования притчи и продиктованное, по-видимому, притчевым характером «Легенды о Великом инквизиторе», сочиненной Иваном. При такой интерпретации акцент делается на смысле самого нарратива, при этом остаются нетронутыми сюжетные связи между героями, они лишь приобретают переносное значение.

И в том и в другом случае рецептивная установка Бердяева в большей степени ориентирована на работу с повествовательной структурой романов. При этом интерпретатор фактически игнорирует дискурсивно-коммуникативное устройство произведения, как если бы речевые пласты, относящиеся к разным повествовательным инстанциям, были прозрачны и перед нами на некоем экране умозрения представал сюжет как таковой. Булгаков же, напротив, делает акцент на высказываниях героев и повествователя и в меньшей степени обращает внимание на анализ сюжета. В этом отношении показательно, что Бердяев лишь раз в своей статье воспроизводит слова интересующего его героя. Булгаков же обильно цитирует и разбирает речь героев, обращает внимание на их стилистику или характер отсылок к Евангелию (в словах Кириллова).

Очевидно, что оба философа придерживаются чисто герменевтического подхода к литературному тексту, подразумевающего полный междискурсный «перевод» на философский язык того специфического знания о мире, которым располагает художественное произведение, а также, разумеется, создание новых смыслов. Поскольку речь у нас идет о философии религиозной, осмелюсь предположить, что выделенные выше «дискурсивная» и «нарративная» стратегии философской герменевтики романного повествования восходят к двум основным традициям экзегетики — буквальному и иносказательному толкованию Священного Писания соответственно. «Дискурсивный» тип чтения близок буквальному, так как рассматривает художественное произведение как разновидность высказывания в контексте коммуникации, а также принимает слова повествователя и героев как относящиеся к реальному миру, а не к особому универсуму вымышленного повествования. «Нарративное» чтение ближе к иносказательной экзегетике, поскольку направлено на понимание образов и событий как таковых, вне того коммуникативного контекста, который окружает их в произведении.

Так или иначе, важно отметить, что герменевтический подход к литературе, две разновидности которого были рассмотрены, не является единственным в рамках философии. Альтернативу ему составляют попытки помыслить литературу как «свое другое» философии, как самостоятельную форму знания, зачастую позволяющую исследовать то, чего не позволяет философский инструментарий. Вслед за Аленом Бадью такой сценарий взаимоотношения философии и литературы можно назвать «инэстетикой». Определение «инэстетики», помещенное в недавно вышедшем русском издании прямо на обложку книги, гласит: «Под инэстетикой я понимаю такое отношение философии к искусству, когда искусство само по себе является производителем истин, и философия никоим образом не стремится сделать из него свой объект. В отличие от спекулятивной эстетики, инэстетика описывает строго внутрифилософские эффекты, производимые независимым существованием произведений искусства» (Бадью 2014). Тот период истории русской философии, о котором у нас шла речь, позволяет проследить движение от самых жестких версий философского толкования произведений Достоевского, практически не учитывающих их художественной специфики, к более тонкой философской работе с романом как на уровне дискурса, так и на уровне нарратива. Собственно, моя гипотеза заключается в том, что в истории философской рецепции творчества Достоевского наблюдается движение от герменевтики к инэстетике в указанных выше значениях этих терминов.

Традицию философских интерпретаций Достоевского закладывает в 1881–1883 годах Владимир Соловьев в «Трех речах в память Достоевского». Мыслитель сразу оговаривается, что его целью является не чтение отдельных произведений (эта роль отводится им литературной критике), а понимание, как мы сказали бы сейчас, всего «проекта» Достоевского в целом: «В трех речах о Достоевском я не занимаюсь ни его личной жизнью, ни литературной критикой его произведений. Я имею в виду только один вопрос: чему служил Достоевский, какая идея вдохновляла всю его деятельность?» (Соловьев 1991, 227). Мотив троичности пронизывает рассуждение Соловьева: три речи, три ипостаси изучаемого автора («религиозный человек», «свободный мыслитель», «могучий художник»), три базовых категории, описывающие «идею», которой писатель служил («истина», «добро» и «красота»). Несмотря на то что в письме Н.Н. Страхову философ определяет жанр своего высказывания как «взгляд и нечто» (что отчасти связанно с формой устных выступлений «на случай»), он все же опирается на текст романов Достоевского, и о характере этих отсылок к тексту нужно сказать. Соловьев рассматривает произведения писателя как единые высказывания, целиком принадлежащие автору, а не находящиеся на той или иной эстетической дистанции от него. Например, слова героев (скажем, знаменитая максима Ипполита Терентьева о красоте в его полемике с князем Мышкиным) приписываются самому Достоевскому и уравниваются в статусе с цитатами из «Дневника писателя» и его публичных выступлений (например, из «Пушкинской речи», ажиотажно обсуждавшейся в начале 1880-х годов К.Н. Леонтьевым, Соловьевым и др.). В свете вышесказанного становится очевидно, что подход Соловьева является чисто «дискурсивным», поскольку абсолютно не учитывает сюжетного материала произведений и его фикциональности.

Эта стратегия понимания Достоевского оказалась достаточно устойчивой в среде русских философов, обращавшихся к его творчеству (а обращались практически все). В частности, ее придерживался впоследствии Лев Шестов в своей работе 1903 года «Достоевский и Нитше: философия трагедии», актуализировавшeй «биографический код»: Шестов считал гражданскую казнь и пребывание на каторге ключом к трагическому мышлению автора «Записок из подполья». Однако Шестов уже комбинирует подход соловьевского типа с аналитикой в духе ранней статьи Булгакова, о которой говорилось выше. Философа интересует не только автор, но и его герои как своеобразные мыслители, артикулирующие философию трагедии как определенный тип философствования, который, предвосхищая Ницше, открывает в своих романах Достоевский и который противостоит разным формам объективистской философии. То есть обитатели вселенной, созданной писателем, например «подпольный человек», как и у Булгакова, полемически соотносятся с фигурами исторических мыслителей.

Во многом соловьевскую линию продолжает Дмитрий Мережковский в своих работах «Лев Толстой и Достоевский» (1901–1902) и «Пророк русской революции» (1906), сочетающих черты литературной критики, политической публицистики и философского высказывания. В статье «Откровение о человеке в творчестве Достоевского» (1918) и в «Миросозерцании Достоевского» (1923) Бердяев также придерживается преимущественно «дискурсивной» стратегии, направленной не на истолкование художественных образов, а на суждения и утверждения писателя, хотя, как мы видели, в других случаях философ использует и «нарративные» способы понимания. Скорее всего, «дискурсивный» тип герменевтики характеризует стиль работы с художественным текстом, свойственный большинству мыслителей Серебряного века. При этом в 1910–1920-е годы эти подходы обогащаются более утонченными аналитическими приемами, подразумевающими внимание к внутренней ментальной и психической жизни героев, а также различения и идентификации «голосов» в структуре романного текста (предметом философского и одновременно литературоведческого анализа это сделает М.М. Бахтин, в частности, в своих ранних работах «Автор и герой в эстетической деятельности» и «Проблемы творчества Достоевского»).

Это означает, что в толковательных практиках возрастает осознание «самости» произведения, что впоследствии приводит к возникновению совершенно другой философской оптики, которая тоже развивается как минимум двумя путями. С одной стороны, существует тенденция восприятия литературы как специфической формы философствования, внешней по отношению к самой себе. Примеры такого подхода в русской интеллектуальной традиции дал, на мой взгляд, Яков Друскин в своих трудах 1960–1970-х годов, посвященных поэзии чинарей, музыке и религиозным вопросам. С другой стороны, формируется то, что сегодня принято называть «философией литературы», исследующей произведения как особые формы знания и опыта, не выводя из них спекулятивных идей, а равно и не сводя к ним последние. Для меня примеры этой линии философствования — «Лекции о Прусте» (1984–1985, вышли в 1997 году) Мераба Мамардашвили (Мамардашвили 1997) и «Мимесис» (2006–2011) Валерия Подороги (Подорога 2006–2011), хотя, вероятно, при желании можно найти и более ранние образцы.

Литература

Banfield A. 1982. Unspeakable Sentences: Narration and Representation in the Language of Fiction. Boston, L.

Fludernik M. 1996. Towards a “Natural” Narratology. L., N.Y.

Palmer A. 2004. Fictional Minds. Lincoln.

Palmer A. 2010. Social Minds in the Novel. Columbus.

P.H. Hansen, a.o. (ed.). 2011. Strange Voices in Narrative Fiction. Berlin.

Бадью А. 2014. Малое руководство по инэстетике. СПб.

Барышникова Д. 2013. Когнитивный поворот в постклассической нарратологии // Новое литературное обозрение. № 119. С. 309–319.

С.В. Белов (сост.). 1980. Ф.М. Достоевский и театр. 1846–1977. Библиографический указатель. Л.

Бердяев Н.А. 1993. О русских классиках. М.

Бугаева Л.Д. 2011. Художественный нарратив и структуры опыта: сюжет перехода в русской литературе Новейшего времени: автореф. дис… докт. филол. наук. СПб.

Горький М. 1949. Собрание сочинений в 30 т. Т. 24. М.

Демин М. 2012. Писатель как философ. Философская рефлексия над русской литературой в конце XIX — начале ХХ в. // Die Welt der Slaven. No. 57. S. 59–78.

Зограф Н.Г. 1966. Малый театр в конце XIX — начале ХХ в. М.

Мамардашвили М. 1997. Психологическая топология пути: М. Пруст «В поисках утраченного времени». СПб.

Подорога В.А. 2006–2011. Мимесис: материалы по аналитической антропологии литературы. В 2 т. М.

Соловьев В.С. 1991. Философия искусства и литературная критика. М.

Шмид В. 2014. Перспективы и границы когнитивной нарратологии (По поводу работ Алана Пальмера о fictional mind и social mind) // NARRATORIUM. Междисциплинарный интернет-журнал. № 1 (7). URL: http://narratorium.rggu.ru/ar ticle.html?id=2633109 (дата обращения — 17.01.2015).

Примечание

↑1. Сошлюсь на мнение Вольфа Шмида: «В сегодняшней когнитивной нарратологии сильна тенденция к уравниванию фиктивного сознания с реальным. Разумеется, психология может многому научиться у романа. Но Анна Каренина — не наша пациентка. И не наша задача преодолевать узкие нормы общества, в котором живет героиня романа. Мы воспринимаем героиню, с одной стороны, как человека с душевными травмами, вполне соблазнительными для терапевта, но с другой — как артефакт, как фактор в художественной конструкции, фактор, недоступный психологу как психологу и когнитивисту как когнивисту» (Шмид 2014).

Источник: Die Welt der Slaven. 2015. Jahrgang LX. Heft 2. S. 290–299.

Комментарии