Владимир Кантор

В Молдавии, в глуши степей (Лирическая, геополитическая…)

«Инакомысл», или лирика без поэзии: советские поколения в поисках себя

3 788

3 788

© Flickr / Leszek Kozlowski

От редакции: Новые мемуарные заметки философа Владимира Кантора.

Была наука страсти нежной,

Которую воспел Назон.

За что страдальцем кончил он

Свой век блестящий и мятежный

В Молдавии, в глуши степей.

Вдали Италии своей.

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Как преодолеть школьную катастрофу

Думаю, что в жизни почти каждого мужчины есть воспоминание о женщине, мимо которой он в молодости прошел, ожидая свою принцессу, а теперь много бы дал, чтобы тогда удалось задержаться хотя бы ненадолго. Так получилось, что проблема «страсти нежной» в ее бытовом, эротическом, полукриминальном и метафизическом обличье возникла передо мной именно в Молдавии, в городе Оргееве, потом в Кишиневе, перекочевала в Москву, где спустя годы я пытаюсь ее осмыслить. Все это было, продолжая цитатный ряд, «на заре туманной юности», очень ранней и очень туманной, да еще в советское время, внутри, казалось бы, навечно единой и неделимой державы. Хотя разность электрических потенциалов, разность ментальностей, которые соприкасаются, но не могут проникнуть друг в друга, я тогда вполне ощутил, а теперь даже немного и понимаю.

В этой истории возникают четыре державы: Российская империя, Германия, Аргентина, СССР. А внутри СССР — Молдавия, Москва и Керчь. Более того, сам мой ход в Молдавию был не случаен. Если говорить о смысловой глубине, то в Молдавии, в селе Ферапонтовка, родился мой дед — в большой семье еврея-возчика, Исаака Кантора, у которого было двенадцать сыновей. Старшего Моисея (моего деда) он, как говорило семейное предание, таскал на спине по молдавскому бездорожью четыре километра в хедер. Прадед был возчик, но нес в себе посыл Народа Книги — образование детям.

Исаак Кантор

Потом прадед сумел отдать старшего в реальное училище, а поскольку по процентной норме в университет Моисей попасть не мог, то его отправили в немецкую Саксонию в Горную академию (Bergakademie). Именно там учился когда-то и Ломоносов. Народ Книги всегда искал высшего образования и цивилизации. И вот вся семья работала, чтобы содержать старшего, а его долг перед семьей был — поднять младшего, с которым у него было двадцать лет разницы. Это дед и исполнил, несмотря на бурные перепады своей биографии. Младший его брат, Идель Исаакович, учился на деньги старшего и стал в результате инженером-нефтяником в Уфе. Теперь и в Уфе немало семей с этой фамилией. Судя по фамилии, в Молдавию семья попала из Германии. Но тогда я об этом не думал. И, только попав в Германию уже совсем взрослым человеком, я, помня Молдавию, поразился разным мирам, в которых дед чувствовал себя своим.

Но, наверно, самое важное в этом тексте — это его фантасмагоричность, ибо рассказ идет о путешествии по стране, которая существовала совсем недавно и которая стала совсем другой. И все, что происходило со мной, то ли было на самом деле, то ли это сказка для взрослых.

Дед вообще-то умудрился, родившись в этом абсолютно глухом селе, объехать весь мир — начав с Германии, с саксонского города Фрайберг, там четыре года жизни немецкого бурша, он ее полностью принял, по легенде даже участвовал в студенческих дуэлях на рапирах, но диплом получил.

Потом был Урал, где он женился на русской девушке — как говорили, из старообрядческой семьи — Лидии Александровне Коробициной, затем попал на работу в Одессу, там кроме геологии влип в революционное движение, стал анархистом, был арестован, сидел в одесской тюрьме в одной камере с будущим большевиком-тираном Свердловым. Споры их сводились, как и положено у евреев-начетчиков, к отстаиванию своего книжного авторитета. «Кантор, читайте Маркса», — кричал Свердлов. А дед отвечал: «Свердлов, читайте Кропоткина». После тюрьмы побег с женой и старшим годовалым сыном в рыбацкой лодке в Константинополь, затем Буэнос-Айрес (сначала доцент, потом профессор геологии Ла-Платского университета), жил семейно и красиво.

Дед с женой и тремя сыновьями

В аргентинской столице влюбился в мою бабку, вступил во второй брак, и родился в Буэнос-Айресе мой отец. Дед, видимо, был неплохим геологом, его работы ценил Вернадский. Он участвовал в геологических экспедициях по Аргентине (на снимке похоже на прогулку джентльменов). Дед — крайний справа (1920 год, очевидно в начале романа с моей бабушкой, отец родился в 1922 году).

Геологическая экспедиция по Аргентине, дед — крайний справа (1920)

В 1926 году дед вывез в Советскую Россию обе семьи. В Москве с помощью двух великих геологов — В. Вернадского и Ферсмана, при поддержке Р. Вильямса получил кафедру геологии в Тимирязевской академии. Там он сдружился с профессором Иваном (Ионелом) Дикусаром, тоже выходцем из Молдавии, сотрудником академика Прянишникова. Потом была Керчь, куда он уезжал на долгие месяцы и где разработал знаменитое по тем временам керченское месторождение. За эту работу был выдвинут на Сталинскую премию и в членкоры АН СССР тремя действительными членами Академии — Вернадским, Ферсманом и Вольфковичем. Но его заместитель по кафедре, решивший, что если дед получит все эти отличия, то вряд ли удастся его «подсидеть», написал донос, что поскольку дед вернулся из Латинской Америки, то наверняка как эмиссар Троцкого. И хотя дед вернулся в 1926-м, а Троцкий был выслан в 1928-м, органы этот донос приняли. И деда, и Ивана Дикусара арестовали по очереди: Дикусара в 1937-м как ученика академика Прянишникова, деда — в 1938-м. И вот дед — арестант Лубянки, которому страшно повезло: вскоре был арестован Ежов и многие дела были пересмотрены. Пересмотрели и дело его приятеля профессора Дикусара, который уже в 50-е уехал в Молдавию. Моисей Кантор вышел на свободу в «бериевскую оттепель», незадолго до войны.

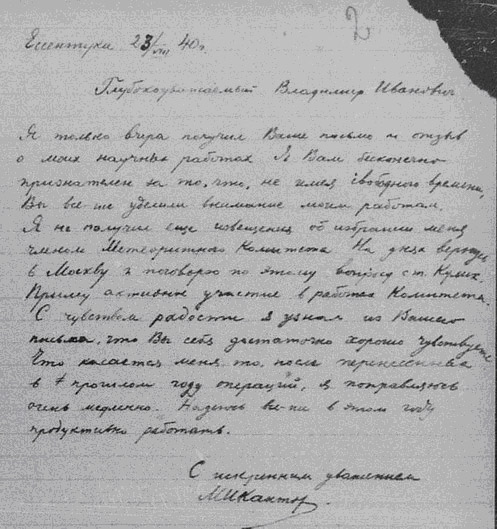

Вернадский все время его поддерживал. Приведу подлинник письма деда Вернадскому, из которого ясно, что отношения были достаточно тесными и академик не оставлял недавнего зэка:

Письмо М.И. Кантора В.И. Вернадскому

В книге «Геологи российского зарубежья: судьбы и вклад в мировую науку» сообщается, что за шесть лет до смерти дед получил научную степень доктора геол.-мин. наук по совокупности заслуг на основании отзыва академика В.И. Вернадского.

Во время войны — три года эвакуации в Ташкенте, сыновья от обоих браков сражались в действующей армии, а дед вернулся в Москву в 1944 году на кафедру и умер в столице в 1946 году. Я вспоминаю эту историю, поскольку с сыном Ивана Дикусара Сашей, моим ровесником, я немного сошелся уже в Молдавии, в Кишиневе. Мы, кстати, и докторские диссертации свои защитили в один и тот же год (1988), уже давно не общаясь. Узнал я об этом случайно и совсем недавно. Теперь Саша — член-корреспондент АН Молдовы.

Примерно года через четыре после смерти деда скончалась и его первая жена (я еще ее помню, она приходила к нам «сидеть со мной»), прошептав перед смертью: «Ухожу к Моисею». Вторая жена, моя бабушка, хранила его память, окружив себя разными геологическими стразами, привозимыми некогда дедом, а над ее постелью висел огромный портрет-фотография деда. Иными словами, деду дважды повезло найти спутниц, бывших по моим понятиям иновоплощением вечной женственности.

Как положено, теперь есть преамбула к тексту, чтобы расставить фигуры шахматно-словесной партии и понять причину моего попадания в Молдавию в возрасте семнадцати лет. Но есть еще одна преамбула. Я окончил десятый класс (тогда ввели как раз одиннадцатилетку) с двумя двойками в году — по литературе и русскому языку — и годовой тройкой по поведению. Годовой тройки по поведению не было в тот год ни у кого из самого отпетого школьного сброда. Школьная шпана, не понимая, в чем дело, все же с того момента здоровалась со мной за руку. Чтобы читатель не подумал чего плохого об авторе, могу признаться, что виной был роман с девушкой старше меня на год — роман, который весьма отвлекал меня от школьных занятий. Было много прогулов. Но это бы могло еще сойти с рук, во всяком случае, педагоги ограничились бы четверкой, но на беду на меня, точнее на мою независимость, раздражался учитель литературы Юлий Анатольевич Халфин, влепивший мне две двойки по русской литературе и русскому языку. Причина была элементарна. Переехавший в Москву из Черновцов (ох и велика была страна!) учитель, требовавший от учеников самостоятельности, слишком большую независимость не перенес. Как всегда в таких случаях, чтобы подавить инакомысла, он не только ставил за все мои ответы и сочинения двойки, но начал постоянно твердить, что я в русской литературе ничего не понимаю и никогда не пойму, что это он мне предрекает. Ну и т.д. Перед тем как публично объявить о моих двойках (в классе все были уверены, что литературу я знаю не хуже преподавателя, — школьная солидарность), иронически ухмыльнувшись, Юлий сказал, что слышал, будто я собираюсь стать писателем. «Вот истинную цену твоим писаниям мы и выявили в начале твоего пути. Ничего из тебя не выйдет. А когда тебе будут возвращать рукописи, вспомни мой урок». Действительно, рукописи мне возвращали часто за их необщее выражение. Впрочем, и печатали тоже неохотно весьма, хотя и хвалебных слов я тоже слышал немало от людей весьма достойных.

После объявления годовых оценок я встал из-за парты и предложил литератору идти, куда я его посылаю. Годовая тройка по поведению последовала незамедлительно. Впоследствии я вывел его в романе «Крепость» не в лучшем облике по имени Герц Ушерович (Григорий Александрович — для школьников) Когрин. Задержанное мщение. Кстати, роман имел прессу — те отрывки, которые пробивались к читателю. А вообще-то Халфин накаркал: писал роман я 24 года, прятал от ГБ у друга в Таллине, дописывал последнюю главу в дни ГКЧП, и прошло еще 24 года, прежде чем роман вышел в полном, авторском варианте. А в тот год я отправился к нашему классному руководителю и сказал, что хочу забрать из школы документы, чтобы поступить в школу рабочей молодежи. Классный руководитель, преподаватель истории Александр Наумович Керцбурд (со странным прозвищем — Джага), отрицательно покачал головой и сказал, что не позволит мне катиться вниз, что он уверен, что я справлюсь с переэкзаменовкой, а потому мне лучше отвлечься и поехать с группой одноклассников в Молдавию, где тоже учителем работал его родной брат. Джага был похож на индуса, героя фильма «Бродяга», где актером и режиссером был один и тот же человек — Радж Капур. Время от времени он устраивал такие выезды, которые я обычно игнорировал. Но тут согласился.

Тем более что Наумыч обещал завершить молдавскую поездку Одессой.

Александр Наумович Керцбурд (Джага) с нами на одесском пляже

Хотела поехать и нравившаяся мне девушка Оля с польской немного кошачьей фамилией. Страстная, как я и воображал полячек, но сама чувствовала себя виноватой (о, как мы были интеллигентски ранимы!), что рассказала Халфину о моем желании стать писателем. Ей было стыдно ехать со мной. Прижимаясь к моему плечу, она виновато бормотала: «Володька, я не хотела тебя предавать. Поверь мне. Я же и подумать не могла, что он так подло использует мои слова». И вдруг добавила: «Но женщинам никогда о своих тайнах говорить нельзя. Я же тобой хвасталась, что мой любимый еще и писатель. И не думай, я тебя никакому Юлию не отдам». В устах семнадцатилетней девочки слово «женщина» звучало возбуждающе. Но странно сказать, некая опаска перед этим странным полом, где любовь нельзя отличить от корысти, вдруг посетила меня. Роман с Олей у меня продолжился после Молдавии, но ничем не кончился, имею в виду — эротическим. Наверно, дело было в том, как я позднее понял, что она была по-настоящему влюблена, а я нет. Без любви же у меня не получалось ничего.

Родители, не знавшие, что со мной делать, ухватились за эту молдавскую поездку. Отец тут же сказал, что если я попаду в село Ферапонтовка, чтобы я вспомнил, что оттуда родом мой дед. Мой отец сам бы хотел съездить в Ферапонтовку, которую трудно назвать родовым гнездом, но которая была точкой отсчета. Однако дороги не ложились, и он хотел увидеть ее хотя бы глазами сына. После всех постсоветских раздраев это село оказалось в Приднестровье, но тогда это все же была Молдавия.

И вот я уже сажусь в поезд, идущий в Молдавию, с компанией одноклассников. Мне семнадцать лет. Где была первая остановка, не помню: мы сошли и дальше двигались уже на попутных грузовиках. Денег на нормальный транспорт не было.

Зато помню, что еще в вагоне принялся читать вслух пушкинских «Цыган».

На вокзале, 1962 год

Цыганы шумною толпой…

Ждали, конечно, приключений, новых открытий, девочки мечтали о красивых молдавских мальчиках, мальчиков в нашей группе было немного (всего три человека, если не считать Керцбурда и его племянника), но именно поэтому мы надеялись, что москвичи будут на разрыв. Хотя, что делать с девочками, мы знали лишь теоретически, опыта не было ни у кого. У меня было поэтическое преимущество, я то бормотал, то громко читал «Цыган» Пушкина. Приятели и приятельницы слушали с интересом и приставали с вопросами: мол, что делать, если и впрямь столкнемся с настоящим табором? И что если кому-то понравится сегодняшняя Земфира? «Какая-нибудь цыганка-молдаванка!» Девочки надували губки и смотрели на нас с полупрезрением. Все хотели лишиться девственности, и все этого боялись. Когда меня в какой-то момент отправили в Кишинев, чтобы найти место для ночевки, я вроде бы лишился девственности, так и не поняв при этом, что и как со мной произошло. Почему послали меня? Просто Саша Дикусар, имевший в Кишиневе связи, был учеником Джаги, а его отец работал с моим дедом в Тимирязевской академии, так что я оказался единственным кандидатом на роль армейского интенданта. Но это позже и мимоходом, гораздо интереснее все же было столкновение с цыганским табором, а потом с кишиневским ЦК ВЛКСМ.

Я читал:

Цыганы шумною толпой

По Бессарабии кочуют.

Они сегодня над рекой

В шатрах изодранных.

Как вольность, весел их ночлег

И мирный сон под небесами…

Одушевляясь все более и более, я рассказывал, как старик-отец ждет свою юную дочь Земфиру, которая ушла гулять на ночь глядя и долго не возвращается. Тут мой голос приобретал бархатный тон и эротический напор:

Но вот она. За нею следом

По степи юноша спешит;

Цыгану вовсе он неведом.

«Отец мой, — дева говорит, —

Веду я гостя; за курганом

Его в пустыне я нашла

И в табор на ночь зазвала.

Он хочет быть, как мы, цыганом;

Его преследует закон.

Но я ему подругой буду.

Его зовут Алеко — он

Готов идти за мной повсюду».

«А что за имя такое — Алеко? Оно же не русское», — спрашивали меня девочки как специалиста по литературе, несмотря на грядущую переэкзаменовку. И я важно (наверно, важно) объяснял, что это производное от имени Александр, что так себя сам Пушкин назвал и несколько дней кочевал с цыганами.

Самое смешное, что на первом же вокзале в Молдавии (пока Джага договаривался о грузовике) нас встретил цыганский табор, окружив юных несмышленышей, заговаривая, предлагая погадать по руке, угадать судьбу, раскинуть картишки. Черноглазые молодые цыганки окружил нас, троих мальчишек, подмигивая, беря под руку. Особенно влип я — из-за зеленых еврейских глаз. «Ты наш, наверно, — говорила, прижимаясь ко мне, цыганская красотка. — Меня Роксана зовут. Пойдем чаем напою и всю правду о судьбе твоей поведаю. Не обращай внимания на учителя. Мужчина должен быть свободен». И, конечно, я пошел покорно, как и положено теленку. Шатра не было, был большой привокзальный дом с множеством комнат. В одну из комнат она меня и ввела. За круглым столом сидела полная цветастая цыганка в возрасте, в серьгах и ожерельях. Увидев нас, она тотчас же вышла в соседнюю комнату. «Сейчас чай принесет, — сказала Роксана. — Да ты меня не опасайся, — добавила она, угадав мою зажатость. — Мне с тебя брать нечего, просто ты мне понравился. Раскину картишки, пока мамка самовар наладит. Сдвинь», — протянула она колоду. Я сдвинул несколько карт. Она снова перетасовала колоду и принялась раскладывать карты. И при этом приговаривала: «На любовь тебе погадаю. Ты любить любишь? Ведь тебя Володенька зовут, я слышала, как тебя окликали. А знаешь, как говорят: “Володенька, Володенька, / Гуляй, пока молоденький!” — она покачала головой. — Но чего-то я тебя не пойму. И гулять тебе дано, и одновременно большой любви хочешь. Такое редко когда совмещается…» И тут в дверь раздался жесткий мужской стук. «Это не наш», — сказала Роксана. Верно. Дверь распахнул Александр Наумович Керцбурд, весь белый от страха и ярости. За ним толпилась вся наша группа. Увидев, что я живой, что пожилая цыганка внесла самовар, он перевел дух и присел за стол. «Ты нас чуть с ума не свел», — сказал он.

«Да вы садитесь все, — пригласила Роксана. — Как-нибудь разместимся. Вы передохнете, а я вам под гитару попою». Как у нее в руках очутилась гитара, не могу сообразить. Она пела и «цыганочку», и русские романсы, даже партизанскую про «цыганку-молдаванку», а потом вдруг запела почти что песню пушкинской Земфиры, но современную.

Ой, зачем любила я,

Зачем стала целовать,

Хошь режь меня, хошь жги меня,

Уйду к нему опять!

Ой, а ты замки на дверь накладывал,

Ой, а ты наряды мои рвал!

А я нагая с окон падала,

Ой, а меня мой милый подбирал!

«Я же беспризорник, — вдруг сказал, сузив глаза, Джага (и мы поняли неслучайность его прозвища), — и в подвалах с братом отсиживались, и попрошайничали, и с блатными немного бродили, потом за ум взялись. Песен много пели. Но такую, как эта, чтобы так за душу брала, не слышал. Спасибо, девочка, посидели бы еще с вами. Но теперь я в законе, дальше детей должен везти». Она хихикнула: «А Володьку мне на пару дней не оставите? Шучу, шучу! Ему другое нужно!» Я сам не знал, хочу ли я остаться. Она была очень красивая. Это я ей и сказал: «Ты красивая». Она улыбнулась, притянула мою голову к себе, прижала к груди, так что у меня заколотилось сердце, поцеловала в щеку, оттолкнула и сказала: «Не в том дело, что я красивая, красивых много. Просто я свободная, таких в вашей России не найдешь. А мы не можем никому и ничему подчиняться, уж такое наше племя». Наумыч покачал головой: «И все же без закона нельзя». Она ответила: «Так свобода и есть наш закон». Одноклассники, Юрка Константинов и Женька Трофимов, смотрели на меня немного с завистью: настоящая цыганка поцеловала!

И тут в дверь влетел мальчишка, нам незнакомый, но нашего возраста: «Александр Наумович кто здесь будет? Меня Яков Наумович послал, чтобы я до вас добежал. Он вас всех в машине ждет!» Джага встал: «Ну, вот и брат приехал за нами. В совхоз поедем. Он директором в совхозной школе работает». Неожиданно Джага подошел к Роксане, притянул к себе и поцеловал в губы. Она рассмеялась, он вытер свои губы и повел нас прочь из комнаты. Машина оказалась большим и потрепанным грузовиком. Из кабины вышел мужчина, почти копия нашего историка. Они обнялись, прижавшись щека к щеке. «Доедут твои? Городские все же», — спросил Брат (так мы его сразу назвали). «Доедут, — кивнул уверенно Джага. — Большие уже!» И мы принялись карабкаться через борт, подсаживая вначале девочек, потом лихо подтягиваясь, держась за край борта и перепрыгивая внутрь кузова. «Эй вы, чмо! — крикнул остававшийся перед грузовиком Юрка Константинов (он же Кстин). — А кто за вас рюкзаки будет в кузов укладывать?!» Действительно, рюкзаки валялись невдалеке на траве. Пришлось выпрыгивать, закидывать рюкзаки, потом снова залезать.

От совхоза до Оргеева

Разместили нас в школе, в физкультурном зале, на матах. Вечером играли в волейбол с девушками-ровесницами. Школа оказалась не мальчиковой, а женской. Я переглядывался с красивой молдаванкой, стоявшей на подаче. Она гасила так, чтобы я мог отбить. Я ей тоже подыгрывал. Перед тем как суровый Джага повел нас спать, подсчитывая по головам, молдаванка подбежала и вложила мне в руку фотографию — себя, черноволосую, черноглазую, с длинными косами. На оборотной стороне фотки ее имя, фамилия и адрес. Увы, так этой фотографии и не нашел.

Но героиня этой истории не она, больше я ее не видел. Да и для нее, я думаю, я был просто «парень из Москвы», которому она, как она видела, она понравилась и потому хотела немного подольше задержаться в моей памяти. Утром мы пошли в однодневный поход, точнее переход до следующего места, где нас ждал совхоз. Первый привал, костровой обед.

Ночевали в пустом амбаре, потом в другом амбаре за длинным столом жевали неумело вареные кукурузные початки и пили жидкий чай. Местные парни, примерно нашего возраста, смотрели на нас с прищуром. Но не задирались.

В совхозе нас поставили перетаскивать яблоки на носилках в амбар. Был август. Солнце пекло, руки не привыкли к такой работе. Через несколько ходок пальцы от усталости стали сами собой разжиматься. Я стал брать ручки носилок на изгиб локтей, чтобы отдыхали пальцы. Потом снова, как надо. Хотелось упасть на эту гору яблок, которую мы натаскали. В качестве отдыха нам разрешалось подойти к бочке с бродящим яблочным соком и попить его из кружки, стоявшей рядом на лавке. Кое-как дотянули до обеда.

За обедом по кругу пустили бутылку местного самогона, закусывали кусками мяса и огромными помидорами. Потом снова была усталость от носилок. Вечером устроились у костра, сидя на спальных мешках, в которых затем спали на свежем воздухе. Местные угощали нас самокрутками. Мы свои сигареты (и «Яву», и «Пегас, и даже «Приму») уже выкурили, а здесь сигарет купить было негде. Табак у парней был с крошками, грязный, сворачивали они табак в газетную бумагу. Было невкусно и крепко, так что голова кружилась. Но не попривередничаешь. Наумыч ушел к своему брату, тоже Наумычу, в маленький домик, где долго горел свет и где они, думаю, выпивали.

«У них хорошая водка, — сказал один из парней. — Евреи, они плохого не пьют». «Да ладно, — ответил другой, широкоплечий и скуластый, — ты Наумыча не тронь, а то по хоботу получишь. Ты такого молдавана или русского найди! Золотой мужик». «Ну, я против евреев ничего не имею. Я цыган не люблю. Вороватые они, и глаз у них дурной. И бродят повсюду». «Зато цыганки все красавицы! — сказал третий. — Наши молдаванки тоже неплохие, но они какие-то домашние. А цыганки, они страстные». «Ну и наших девчонок не обижай! — сказал скуластый и длинный. — Так порой в тебя вцепится, что и не слезешь с нее. Ухи приходится крутить». Мы с Женькой смущенно опускали глаза от этих разговоров, только Кстин охотно в них встревал и делился своим опытом: «Иногда их за нос кусаю».

Из совхоза нас — опять на грузовике — отвезли в Оргеев.

Почему нам пришлось прожить в Оргееве почти неделю, не помню. Теперь он называется Орхей (румынское название). Помню, что все же это был город, очень провинциальный, с местным колоритом, но город. Были красивые старые церкви, очень старая, XVII века церковь Дмитрия Солунского, нас возили на местное старинное кладбище, которое все же произвело впечатление своим европеизмом. Были даже сравнительно высокие кирпичные дома. Ночевали мы в маленькой двухэтажной гостинице на первом этаже. В первый же вечер Джага усадил нас в кружок и сказал: «Я здесь за вами не услежу и защитить не смогу. Поэтому будьте осмотрительны и благоразумны. Завтра у нас выступление в местном Доме культуры, потом танцы. За выступление я не боюсь, Юра сыграет на гитаре, Люда с Леной и Таней споют, Женя с Наташей спляшут русскую, ну а Володя прочитает что-нибудь коронное — про любовь. Скажем, “Старинную песню” Наума Коржавина. Но вот с танцами надо быть осторожнее, ребята горячие, девчата горячие. Как бы с нашими девочками чего не случилось, пускай свое дорогое берегут, а мальчики остерегаются с местными красотками заигрывать, чтобы оргеевские пацаны их не порезали. Все понятно?»

«Понятно, — сказала красивая Наташа, — только пусть мальчики не мешают нам с местными танцевать». «Ладно, — ответил Джага, — я вас предупредил, а вы уж дальше сами».

Дом культуры был одноэтажный: там был зал, где обычно танцевали, и на возвышении сцена, откуда говорили речи и где выступала самодеятельность. Ну и пространство для буфета с напитками и закусками. Сразу после входа в круглом фойе на стенах — портреты лучших людей города.

В углу сцены стояла радиола, и рядом на стуле кипа пластинок. За кулисами, как мы заметили, местные припрятали бутылки, очевидно, со здешним алкоголем. Зал наполнился довольно быстро, перед сценой стояло с десяток стульев, на которых сидело местное начальство — все же московские приехали. У противоположной стены человек сорок или пятьдесят парней и девушек. Парни глядели настороженно, а девицы очевидно принарядились и рассматривали приезжих, перешептывались, показывая друг другу глазами, кто их заинтересовал. После пары дежурных речей — Наумыча и местного начальника — Юрка Константинов сыграл на гитаре, девочки спели неизвестного еще в провинции Окуджаву — «Ваньку Морозова» и «Полночный автобус», а Женька Трофимов с красавицей Наташей сплясали русского. Женька классно прошелся вприсядку, а Наташа, покружившись вокруг него с платочком, покорила сердца всех местных дикарей. За право танцевать с ней двое парней даже подрались. Мой выход был последним. Честно сказать, я не очень волновался. Во-первых, любил стихи Коржавина, а во-вторых, эти его стихи не раз читал на вечерах и видел, как безошибочно они действуют на девушек. Я читал:

Старинная песня,

Ей тысяча лет,

Он любит ее,

А она его нет.

Столетья сменяются,

Вьюги метут,

Различными думами

Люди живут.

Но так же упрямо

Во все времена

Его почему-то

Не любит она.

А он и страдает,

И очень влюблен…

Да только простите…

Да кто ж это он?

Он? Может быть, рыцарь,

А может, поэт,

Но факт, что она

Его счастье и свет,

Что в ней он нашел

Озаренье свое,

Что страшно остаться

Ему без нее.

Ну и т.д.

Читатель может открыть сборник стихов Наума Коржавина и дочитать стихотворение.

Нам аплодировали. Девочки даже выдвинулись вперед, чтобы громче хлопать. Мне больше всех хлопала невысокая, но полногрудая девушка, черноволосая, с зелеными глазами, как я потом разглядел. Глаза были зеленые, большие и вытянутые, продолговатые. Ножки были небольшие, но крепкие и ладно поставленные.

На сцену вышел долговязый парень и объявил: «Сегодня весь день танцуем танго». Мог бы и не объявлять, вальс и мазурка среди подростков не прижились, а уже известный нам твист запрещался «за развратность телодвижений». Танго школьному руководству казался танцем целомудренным. Поэтому на всех школьных вечерах звучало танго, его танцевали даже не умевшие танцевать. Я-то, правда, знал, что танго возник в Аргентине, в портовых борделях Буэнос-Айреса. Кто-то из бабушкиных аргентинских знакомых рассказывал: моряки, ожидая в борделе своей очереди, садились друг против друга и в такт пытались наступить один другому на башмаки, потом стали это делать, вставши, потом возникла музыка, танцевали мужчины, потом к ним присоединились женщины. Очень долго танец был запрещен в культурном обществе за непристойность. Потом стал визитной карточкой Аргентины, потом разошелся по миру. Ох, везде эта Аргентина со мной!

Стулья убрали, поставили пластинку, москвичи и оргеевские стали у разных стенок, поглядывая друг на друга. Потом местные парни стали подходить к нашим девушкам и уводить их в центр зала — танцевать. Девочки клали, как привыкли, одну руку на плечо партнеру, вторую протягивали, чтобы их вели в танце, но здесь была другая манера. Парни обвивали их руки вокруг своей шеи, а своими брали их за талию. Девочки сначала вздрагивали, но быстро согласились, и танцулька закрутилась. А мы все приглядывались, выбирая среди томящихся молдавских красавиц, но, на наше счастье, был объявлен белый танец. И нас тут же разобрали. Ко мне подошла зеленоглазая и полногрудая девушка, вывела за руки в зал, обвилась руками вокруг шеи, и мы двинулись топтаться по залу. Во время танца она невольно прижималась ко мне всем телом, так что я чувствовал и мягкость, и упругость ее тела. Смущаясь, я старался, управляя ее талией, отодвигать ее на приличное расстояние, но она легко преодолевала запретное пространство, снова прижимаясь ко мне. «Меня зовут Зина, — шепнула она. — Я уже в десятый перешла. А ты кто? Как зовут?» Я ответил взрослым голосом: «Владимир». Она словно покатала имя во рту и произнесла: «Владимир… Лад… Можно я тебя буду звать Ладом?» Музыка кончилась, но она не сняла своих рук с моей шеи: «Давай следующий танец тоже со мной. Ладно, Лад?» Она прислонила щеку к моей груди и добавила: «У тебя руки сильные и грудь. И плечи широкие. Ты боксом занимаешься?» Я помотал головой: «Немножко греблей, но вообще-то я человек книги». Она воскликнула, снова прижавшись ко мне и двигаясь в такт музыке: «Я это поняла. Ты прочитал потрясающие стихи. Хотела бы я в своей жизни встретить такого рыцаря!.. А что за поэт их написал? Я о нем раньше не слышала. Мы здесь только Евтушенко и Вознесенского знаем». При этом она все теснее прижималась ко мне грудью, благо танцевальная манера это позволяла. Невольно с важностью я ответил: «Это близкий друг моего отца. На мой взгляд, один из лучших сегодня. Я это не потому говорю, что он друг отца, а потому, что так оно и есть». И тут она к моему удивлению отодвинулась и принялась соблюдать дистанцию, показывая, что она «не какая-нибудь там», а очень даже хорошая, хотя при желании и доступная. «Это здорово, что у твоего отца такие друзья. Настоящие поэты. Это возвышает дух. Ты согласен?» Конечно, я кивнул.

Когда уже танцы подходили к концу, она сказала: «Я хотела бы с тобой пообщаться, пока вы не уехали. Вы ведь здесь еще пять дней, как сказал ваш руководитель. Приходи завтра ко мне в гости. Я здесь недалеко живу». Она достала из сумочки тоненькую школьную тетрадку, открыла, карандашом что-то написала, вырвала листочек и протянула мне: «Здесь мой адрес. Приходи, я тебе погадаю. Я умею, моя мама наполовину цыганка». «А на другую половину?» — спросил я, чтобы хоть что-то спросить. От дверей меня позвали Женька и Юрка. В отличие от меня они несколько раз за вечер меняли своих партнерш и теперь по очереди целовались со всеми. Одноклассниц наших ушел провожать Джага.

«Иди, — сказала она. — Тебя друзья зовут».

Мы вышли во двор Дома культуры.

Нас уже ждали, человек восемь или девять стояли у фонаря перед выходом из Дома культуры. А нас всего трое. Во главе, похоже, был один, лицо худое, удлиненное, глаза скорее татарские, чем молдавские, видимо, пришлый, меж волос почти наголо стриженой головы проплешины стригущего (мы называли стригучего) лишая. У моего соседа по парте в третьем классе эта болезнь была. Он ходил вечно перемазанный зеленкой или йодом. Вожак поднял руку, останавливая нас (да мы и сами понимали, что толковища не избежать), и спросил: «Откуда вы такие явились, чтобы наших девчонок лапать?» Женька Трофимов примирительно сказал: «Никто никого не лапал. Вам показалось». Широкоплечий малый, типа адъютант, спросил вожака: «Может размазать его?» Но тот остановил его: «Успеем». От этого слова у меня чего-то похолодело внизу живота, но потом вдруг откуда-то поперла ярость: «Ты соображаешь, с кем говоришь! Пугать не хочу, но мало вам не покажется!» Что я нес, я сам не понимал. Ничего, кроме ярости, в голове не было. И тут краем глаза я увидел, что из дверей Дома культуры вышла Зина с подружками и в чем-то их убеждала, показывая на нас. «Что, — спросил вожак, — девчонки за вас заступаться будут? Не по-пацански это». Привыкший к московским толковищам Юрка (Кстин) положил мне руку на плечо: «Володька, охолони! А вы, — обратился он к местным, — его не задирайте, а то завтра он свиснет и к вам московские наедут. Надо вам это? Они вас всех здесь понесут!» Местные переминались с ноги на ногу. В те годы волшебные слова «Москва», «московские» звучали почти как угроза, причем неотвратимо исполняющаяся. «Да мы что! — сказал один из местных с низкой челкой и красивыми большими глазами. — Мы просто за справедливость». Между тем девочки начали выдвигаться в нашу сторону. Но, к счастью, в этот момент вожак махнул рукой: «Ну их! Не будем с Москвой связываться! Расходимся по-хорошему… Лады?» — и он протянул в нашу сторону руку для дружеского рукопожатия. Юрка осторожно, но крепко пожал ее. «По-хорошему! А Володька на вас больше не сердится!» — сказал он до того нагло, что я, книжный и недрачливый подросток, почувствовал себя чрезвычайно глупо.

Потихоньку мы двинулись к нашей гостинице. Неожиданно с долговязым вожаком оказалась наша красивая одноклассница Наташка, она, видимо, с местными девчонками тоже готовилась вмешаться в нашу возможную схватку и разнимать нас. Но защищать собиралась, похоже, не нас. Меня вдруг под руку взяла Зина: «Я не думала, что ты такой!.. такой решительный!» У дверей в гостиницу он потянулась ко мне, поцеловала в щеку: «Приходи завтра к обеду. Дома никого не будет».

Что было делать! Я пошел и пришел, хотя, если честно, внутренний холодок бежал по спине. У меня не было еще никакого опыта тесного общения с барышнями. А там возможно ожидалось общение более тесное, чем поцелуй в щеку. Друзья похлопывали меня по спине, чтоб я не дрейфил, Женька сказал: «Да брось ты! Вон Наташка уже умчалась на свиданку, а тот, видно, пацан решительный!»

Зина жила на втором этаже четырехэтажного блочного дома. Окно ее кухни, где мы сидели, выходило на козырек над подъездом. Ей нравилось, что она как самостоятельная хозяйка принимает молодого человека. На ней был легкий сарафан, подчеркивающий размер и форму ее грудей. Я старался не смотреть в ложбинку между грудями. Она налила мне тарелку супа, легкого, овощного, положила ложкой сметану, села напротив, налив себе только чай, положив на блюдце рядом с чашкой два кусочка кекса. Разговор получился странный, интеллектуальный, о литературе, хотя подспудно мы проворачивали скорее всего другие сюжеты. Но когда пьешь с девушкой чай, другие сюжеты не реализуются. Я любил рассказывать о книгах, а красивой девушке вешать лапшу на уши, даже интеллектуальную, особенно приятно. Я чувствовал себя почти литературным гуру. Часов в семь я ушел. На прощанье все же поцеловались.

Кишиневские истории

Из Оргеева наш путь лежал в Кишинев. Как оказалось, Наумыч еще перед отъездом из Москвы дал телеграмму Саше Дикусару, бывшему своему ученику, что он везет школьников в Молдавию, чтобы Саша помог с ночлегом, и что перед тем как приедут все, он пришлет как квартирмейстера внука профессора Кантора, с которым дружил Сашин отец. Это был едва ли не первый мой самостоятельный, без взрослых, выезд в абсолютно незнакомый город. Адрес у меня, конечно, был, но при моей топографической тупости, о которой я не решился сказать, задание было сложное. Я попытался упросить Наумыча послать со мной Женьку Трофимова, самого близкого моего приятеля тогдашних лет. Но тот отказал мне, сказав: «Тебя я могу послать, поскольку твой дед и Сашкин отец дружили, но совсем незнакомого человека — это неприлично. Давай двигай. Мы подгребем через пару дней. Чтобы нашли школу с общежитием, где можно ночевать». И я поехал. Не буду рассказывать идиотизмы моего пути в Кишинев к Саше Дикусару. Но вот я перед дверью квартиры в профессорском доме. Дверь открылась, на пороге стоял молодой человек старше меня лет на пять, примерно двадцати двух лет, красивый и спортивный, который встретил меня вопросом: «Ты Володя Кантор?» Я кивнул. «Заходи, — сказал он и, оглядев меня, грязного и наверно не очень свеже выглядящего, добавил: — В душ пойдешь? Или ты ванну предпочитаешь?» Я предпочел ванну. «Там все есть, — сказал Саша, — мыло, шампунь, полотенце. Потом можешь мой халат надеть. А я пока позвоню своей девушке, она хорошего вина привезет и подружку для тебя прихватит. Тоже студентку». Саша не только девушке позвонил, но договорился о ночлеге для всей нашей группы. Так что мое задание было выполнено. Я теперь совсем расслабился, сидел и курил приличные сигареты с фильтром, названия не помню, после самосада они казались чем-то удивительным, запахло Европой.

Почему-то опять в голову полез Пушкин, это был период юношеского упоения творчеством истинного сына Петра, как назвала Пушкина Цветаева. И я вспоминал, что себя Пушкин сравнивал с Овидием, сосланным из Рима в Молдавию, где «хладной Скифии свирепые сыны // За Истром утаясь, добычи ожидают». Овидий страдал: «И век мне не видать тебя, великий Рим». Сосланный из Петербурга в Молдавию Пушкин вторит ему: «Не славой — участью я равен был тебе». В Кишиневе поэт вступил в масонскую ложу под названием «Овидий». Быть может, увлекло поэтическое имя. Свирепых сынов мы не видели, не считать же таковыми оргеевскую шпану. Но Назон, учитель «страсти нежной»!..

Маленькая Молдавия, но сколько в ней было римских и русских сюжетов, хотя, конечно, другая страна! Другой воздух, другое небо!

«Попойте Вертинского, девочки», — сказал Саша. Его синеглазая девушка кивнула на черноглазую свою подружку: «Вертинский — это по ее части. Спой, Лана!» Вертинского до той поры я слышал лишь однажды, самодельная пластинка, сделанная из рентгеновского снимка, «на костях» — так тогда говорили.

Подружка пела под гитару Вертинского «В степи молдаванской». При словах: «И легко мне с душою цыганской / Кочевать, никого не любя» — я, разумеется, вспомнил Роксану и ее брошенные мимоходом слова, что вдруг мы в Кишиневе случайно увидимся. Адреса она не дала. «Нам нельзя свой адрес чужим говорить, — сказала она. — А то свободы не будет».

Лана пела, а при этом мы пили сухое красное вино из красивых бокалов, тело охватывало странное чувство легкости и свободы. Голова слегка кружилась. Тепло, уютно, интеллигентно, будто не было трех недель блуждания по молдавским степям. Не было грязной одежды, немытых рук и тела. Я сидел расслабившийся после душа, в Сашином синем халате, совсем как большой. Молдавское вино удивительно для расслабления и пробуждения других энергий. Глядя на меня и на Лану, подружка Саши, усмехнувшись, сказала Саше: «Видишь, человек слаб, а Фрейд силен». Саша тоже засмеялся вполне добродушно и спросил: «Что? Пора расходиться по комнатам? Девушкам завтра рано на занятия». Он полуобнял меня за плечи и повел в соседнюю комнату, следом зашла Лана. «Не робей», — шепнул он мне. Потом поцеловал ее в щеку и вышел, плотно притворив дверь.

Потом помню, что мы стояли у расстеленной постели, она развязала пояс на моем халате, сбросила с себя платье, а с меня халат, мы очутились в постели, а дальше в голове плотно встал туман.

Утром, почти как в кино, я проснулся один. Поднес руку к лицу, провел по щеке, почувствовал смутный запах женских духов, женского тела. Но было ли что ночью или нет, я не помнил. Не Сашу же спрашивать!

Раздался телефонный звонок. Это искал меня Наумыч. Саша сказал ему, что о ночлеге договорено, что мы провели весьма приятный вечер. А учитель в ответ попросил его объяснить мне, как доехать до горкома комсомола, где меня ждет вся группа. «Чего это его туда занесло?» — пожал плечами Саша. Но вышел на улицу вместе со мной. Мы прошли квартал, подождали автобуса, который должен был меня привезти прямо к дверям горкома. Там меня ждали одноклассники. Девочки вдруг стали смотреть на меня подозрительно. «Чего физиономия такая помятая?» — спросила красивая Наташка. «Да вроде не с чего», — ответил я. «Ладно! — сказал Джага. — Пойдем в гостиницу. Я знаю, где она, тут бульварами недалеко. А тебе, Володя, еще задание. В горкоме комсомола просили написать для кишиневской “Комсомольской правды” очерк о нашем путешествии, что особенного запомнилось». Пока шли бульварами, ко мне вдруг подбежала девушка, вчерашняя, но сама смутилась и только спросила: «Увидимся еще?» И опять были косые взгляды одноклассниц. Я проявил решительность и наперекор взглядам поцеловал ее, сказав: «Конечно!» Вечером мне был объявлен девичий бойкот. Но мне некогда было на это реагировать. Наумыч где-то достал стопку писчих листов и ручку, я сидел за маленьким столом в нашей «мужской» комнате, ребята вышли, чтобы мне не мешать и отгонять барышень, которые, несмотря на бойкот, все же хотели сказать мне свое «фу». А я писал, стараясь, чтобы почерк был разборчивым, и кусал ручку, не зная, писать ли мне о красоте молдавской природы и рассказывать ли о разговорах при костре, как пальцы уже не держали тяжеленные носилки с яблоками, которые мы вынуждены были таскать. Не о кишиневской же девушке и тем более не о несостоявшейся драке с оргеевскими парнями. И я написал о цыганском таборе, о красавице цыганке Роксане, о том, какие цыгане свободные, веселые и хорошие. Конечно, меня повели в эту сторону пушкинские «Цыгане». Часам к одиннадцати я дописал.

Мы улеглись спать, а наутро я пошел с Джагой в комсомольский горком. Там нас усадили за стол молодые вежливые люди с комсомольским значками на лацканах пиджаков. И тут же пришел редактор газеты, сел за другой стол и принялся читать мой опус. Прочитав несколько строчек, он вынул из карандашницы красный толстый карандаш и начал что-то жирно подчеркивать. Мое писательское самолюбие заставило меня напрячься и смотреть внимательно за его рукой. Вроде пустяк — заметка в газету, но, во-первых, ни разу вообще не печатался, во-вторых, в любом случае обидно. Редактор встал, подошел к секретарю по идеологии (как я потом узнал), который и заказывал очерк. Тот посмотрел отчеркнутое, кивнул: «Согласен». А нам с Александром Наумовичем сказал: «Не ожидал от вас такого! Не пойдет! Мы тут с цыганами боремся, а вы их воспеваете. Да еще на Пушкина ссылаетесь. Не годится так. Пушкин все же при самодержавии жил. А мы в стране развитого социализма!» Он встал, торжественно разорвал мои листочки, сказав: «Нужно побольше идеологической бдительности. Прощайте»».

В Одессе пыльной…

Завершением нашего путешествия была Одесса, которую я знал до этого только по еврейским анекдотам, а расстрелянный Бабель еще не был реабилитирован и опубликован. Его Беня Крик из «Одесских рассказов» появился в моем сознании позже. Зато одесская катаевская трилогия — «Белеет парус одинокий» и другие романы — была прочитана не один раз. Город был красив: грязный, пыльный, как и писал Пушкин, но чувствовал он в нем какую-то южную столичность.

И, конечно, он и здесь сопровождал меня:

Я жил тогда в Одессе пыльной…

Там долго ясны небеса,

Там хлопотливо торг обильный

Свои подъемлет паруса;

Там все Европой дышит, веет,

Все блещет югом и пестреет

Разнообразностью живой.

Язык Италии златой

Звучит по улице веселой,

Где ходит гордый славянин,

Француз, испанец, армянин,

И грек, и молдаван тяжелый.

Вот эта российская всеприемлемость племен, нарядов, наречий, языков, этот питерский европеизм — неслучайно строился город по умышлению Екатерины Великой, наследнице строителя Петербурга. Своего рода южная столица Империи. Замечу вскользь, что понятие «русский» корреспондировало у Пушкина всегда со словосочетанием «гордый славянин», «суровый славянин», «гордый внук славян» и т.п.

Мы обошли здание оперы, осмотрели его. Тут играли некогда классику, звучала итальянская музыка, и Россия чувствовала через Одессу свою связь с Европой. Я опять вспомнил Пушкина:

Но уж темнеет вечер синий,

Пора нам в оперу скорей:

Там упоительный Россини,

Европы баловень — Орфей.

Не внемля критике суровой,

Он вечно тот же, вечно новый,

Он звуки льет — они кипят,

Как поцелуи молодые,

Все в неге, в пламени любви…

А опера — это цивилизация, столица! Музыка, Европа, любовь, молодость! Мы были очень бедны, чудовищно наивны, ничего не понимали в мире, но веселы и молоды. И жила в нас наивность удивления. Мы удивлялись всему. Что совсем было необычно для советских школьников — это памятник дюку Ришелье в центре города. Дюк — это было что-то из генуэзских наименований властителей, из Шекспира. Уже позднее я узнал, что Екатерина Великая и впрямь задумывала Одессу как южный Санкт-Петербург. Ночевали мы на раскладушках в школе. В зале, где нам поставили раскладушки, на полу были неотмытые следы крови. Девочки испуганно спросили, что это. Завуч просто ответила, не придавая этому особого значения, что приходили пэтэушники и здесь школьники от них отбивались. «Да вы не волнуйтесь: сейчас каникулы, они сюда больше не придут». Но, как и весь мир, Одесса (как и Лондон, как и Париж, как и Вена) была городом контрастов. Был памятник дюку, была опера, но были и одесские дворики, с лестницами и балконами, опоясывавшими дом, открытые окна, откуда слышались постоянные перебранки жильцов, доносился запах жареной на подсолнечном масле рыбы (кефали, как мы думали), сами одесситы, которые чувствовали себя смесью евреев и русских, с постоянными еврейскими анекдотами. «Приходи к нам во двор, там много жильцов, но ты меня сразу найдешь. Крикни: Коган! Все окна откроются, одно будет закрыто. Там живу я, Рабинович». Уже в университете я познакомился с парнем из Одессы, который на вопрос, не из Одессы ли он, отвечал: «А что, где-нибудь что-нибудь украли?» А уж уличные одесские туалеты, как и все уличные в России, с дыркой посередине настила, были столь грязные и с таким запахом, что дольше минуты в них было не высидеть. Мы в них не входили, мы в них пробирались.

С девушками-одноклассницами, опекая их, мы ездили на пляж на долгом трамвае. Одесских сценок было немало. Вот одна, которую я запомнил по ее нелепости. Мы едем во втором вагоне, вдруг трамвай сильно тряхнуло. Красивый моряк, стоявший рядом с нами, произнес: «Колесо отвалилось». Но трамвай продолжал ехать, и мы, решив, что это такая взрослая шутка, хихикнули. Тут вагон снова тряхнуло, да так сильно, что он накренился. Морячок снова спокойно констатировал: «Второе отвалилось». Тут крупная кондукторша с сумкой на шее открыла дверь и сказала какому-то местному мальчишке: «Мальчик, добеги до водителя, скажи, что два колеса отвалились». Мальчик выскочил и побежал, через пару минут трамвай остановился. Мы вышли и до пляжа шли пешком.

Фотоаппараты были весьма средние, но все же мы фотографировались, создавая некие полуэротические сценки. Конечно же, обнимались, иногда целовались, валялись на песке, плавали, загорали, пили какую-то местную газированную воду и чувствовали себя совсем взрослыми. Вечерами бродили по одесским улицам, денег на кафе у нас не было, но чувствовали мы себя все равно прекрасно. Все-таки Одесса, город русско-еврейского анекдота, город-герой, город, откуда мой дед на шаланде контрабандиста бежал в Константинополь…

А потом кончились деньги: газировка, мороженое и прочие мелочи, но денег-то было мало. Мы прикинули, кому из нас скорее могут послать деньги. Выходило, что мне. Мы отправились на почту и там, хихикая, составили телеграмму: «Бабушка, вышли, пожалуйста, ради бога двадцать рублей на адрес почты. А то мы протянем ноги». Хихикали мы, поскольку бабушка у меня была старой большевичкой и апелляция к Богу ее могла весьма удивить. Но неожиданно она удивила работников почты. Девушка взяла наше послание, внимательно прочитала и вдруг пошла с этим текстом к начальнику почты. Вышел в форменной тужурке начальник и, внимательно нас разглядывая, сказал, что телеграмм религиозного содержания советская почта не принимает. Немного напуганные (все же советские подростки!), мы сказали, что хотели пошутить, но, похоже, шутка вышла у нас неудачная. «Да, неудачная, — подтвердил начальник. — Перепишите телеграмму по-нормальному».

Мы конечно же переписали. Вернее, переписывал я, бабушка-то была моя. Отец с мамой уехали в Палангу. Перед отъездом отец написал мне стихи на мое путешествие в Одессу. Увы, я не сохранил их. Помню заглавие: «Сыну блудному, но, надеюсь, не блудящему». И строчку помню, в которой он по-маяковски играл словом:

Одесса-одалиска,

Оденься, удались-ка!

Так что родителям бессмысленно было писать. Телеграмма, которую я составил, была лживая, но поэтому и убедительная: «Украли все деньги. Вышли, пожалуйста, 30 рублей». Меня попросили убрать цифры и написать словом. Я снова переписал: «Украли все деньги. Вышли, пожалуйста, тридцать рублей». Начальник прочитал снова: «Теперь нормально. Можно отправлять!» К вечеру мы получили деньги.

Владимир Кантор с одноклассницами, Людой и Леной, 1962

Цыганка-молдаванка в Москве

Мы вернулись в Москву. Я с трудом одолел переэкзаменовку. Литератор Юлий Халфин упорно хотел поставить мне двойку, чтобы я не слишком щеголял своими знаниями. Но тройку мне все же поставила комиссия. И тогда симпатизировавший мне идущий на золотую медаль Петя Гусятников, живший с матерью-уборщицей в проходной комнате коммуналки и потому прилагавший все силы, чтобы вырваться в другой мир, сказал: «Володька, не надо Юлию показывать свою образованность. Дарю формулу: “Патриотично и без ошибок”. Увидишь, как все переменится». И вправду переменилось. Это был первый урок приспособления к идеологическим обстоятельствам. Красавицу Олю с польской фамилией я стал избегать. Она хотела ходить в театры и кино, а у меня времени не было. Шел последний год школы (после переэкзаменовки я старался, чтобы ко мне никто не придрался), надо было думать об аттестате. Молдавия стала сонной грезой, но в этой грезе я все же вспоминал не красавицу-цыганку, не кишиневскую девушку, чему-то научившую меня, а бедную Зину, которую я сразу не разглядел, а она была такая прелестная и ждущая освобождения, надеявшаяся, как мне тогда показалось, на меня. Впрочем, и грезы постепенно ушли.

Через полтора года, когда я готовился к экзаменам за первый курс, я вдруг получил письмо:

«Лад!

Цветы, что ты подарил мне, увяли давно. Осталось несколько лепестков, засушенных мной в память о тебе и о георгине…

Эти лепестки — книги. Тогда, летом, я по-настоящему поняла, что значит читать. Книги. Это было то общее, что сблизило нас.

Никто, никакими лекциями и разговорами не дал мне в познании и понимании литературы столько, сколько дал мне ты.

Там, на автобусной остановке, прощаясь, я сказала тебе это и повторяю опять.

Прошло полтора года. Многое изменилось в моей жизни. Больше, чем можно было ожидать.

Сразу же после вашего отъезда я перешла в вечернюю школу, начала работать. Закончила вместе с вами, поступала в университет, не поступила.

Я узнала жизнь с новой стороны, поняла многое по-иному, узнала о людях много нового, кое-что пережила и поняла иначе. Но на наши отношения смотрю так же, как и раньше.

Ты уехал. После встречи с тобой и твоими друзьями закончился какой-то определенный период мой жизни. До этого я не делила жизнь на какие-либо периоды, но тогда я поняла, что знакомство с вами является чем-то очень важным и значительным. Я встретила и сблизилась с новыми людьми, ведущими совершенно иную, интересную, насыщенную жизнь, тогда как я была привязана к этой тяжелой, скучной, однообразной.

Возврата к ней не должно быть. И я отрезала косы. Косы! Они будто связывали меня с прежним, относительно спокойным существованием, с мыслями о тебе, ушедшем со своими друзьями в свою, другую жизнь.

А я не хотела думать, боялась думать и вспоминать… К чему воспоминания? — думала я, если нет надежды на встречу. Глупо. Да-да, глупо, потому что теперь я твердо верю в нашу встречу.

Любила ли я тебя? Нет, конечно, нет. Я и до сих пор не знаю, что это за чувство — любовь. Ведь я говорила тебе, что мне нравятся многие мальчики, и почти ни в ком из них я не разочаровываюсь.

Человек нравится за какие-то определенные качества.

Ты тоже мне нравился, правда, уже по-другому немного, взрослей. Нравился за любовь к литературе и знание ее, за нашу общность в любви к книгам, за твой ум, за то, что такого, как ты, я еще не встречала. Ты пришел из другой, большой жизни, о которой я мечтала и мечтаю.

Я рассказала тебе о себе больше, чем кому-либо. Потому что верила тебе, да и вероятно потому, что, расставшись, на новую встречу я не надеялась. Мне казалось, ты можешь понять многое.

II.

Прошло шесть дней. Шесть сказочных дней промелькнуло, оставив глубокий след в душе моей.

Жизнь идет, ломая и перекраивая наши планы. Недавно я чуть было не оказалась в Москве… Поездка была обдумана и с большим трудом подготовлена. В последний день пришла телеграмма от Тани. У нее умерла бабушка. Те два дня, что я могла пробыть в Москве, остались неиспользованными.

И все же, несмотря ни на что, я надеюсь на встречу с тобой, Лад. Я жду ее, когда и какой бы она ни была…

Ты прости, что я вдруг решилась, как говорится, из бездны времени подняться и напомнить о себе.

Вдруг страшно захотелось написать тебе, вновь вспомнить и пережить те шесть дней.

Я не поэт-лирик и не писатель, но то, что написано мной, — это от всей души. Поверь, пожалуйста.

Здесь могут быть ошибки и неправильные выражения, но я не решаюсь проверять, т.к. тогда ни за что не решусь послать тебе такое “послание”.

Как трудно подпись мне поставить. Конверт лежит. Письма он ждет.

Письмо тебе от Зины.

Вот и все».

Я несколько раз перечитывал его. Конечно, каждому юноше хочется стать спасителем девушки — вырвать ее из лап дракона, из пещеры или из пут темного царства. Но поскольку все уже прошло и в Молдавию мне было не поехать, я старался эти сожаления загнать на дно сознания. Но вот накануне Рождества, которое в моем коммунистическом доме не справляли, я застрял в школе (мы готовили новогоднюю стенгазету, я сочинял для нее какие-то стишата). Пришел после четырех, меня встретила бабушка с необычным выражением на лице.

«К тебе приезжала девушка из Молдавии. С большим чемоданом. Видимо, собиралась у нас жить. Что у тебя с ней было?! — бабушка была скорее растеряна, чем сердита. Потом, слово “Молдавия” не могло ей не напомнить ее мужа, моего деда. — Ты знал, что она приедет?»

Она помолчала, пристально глядя на меня своими безресничными глазами. Старая большевичка, она обладала решимостью, которая не была свойственна ни моему деду, ни отцу. Она не походила и на тупых партработников, которые работали на ее кафедре и часто приходили к нам домой (в академии она заведовала кафедрой «История партии»), она рассуждала, входила в ситуацию, но вывод всегда был решительным и непреклонным. К случаю, эпизод из жизни, почти комический. У нас дома хранился тяжелый чугунный утюг для глажки. Им уже не пользовались, но бабушка приспособила его, ставя на подоконник, чтобы в жару не закрывалось окно. И вот однажды от сильного ветра окно дернулось, и утюг с третьего этажа упал вниз. Бог миловал, он никого не убил, но падение его заметила какая-то простоватого вида женщина. Она вычислила по расположению окна квартиру и явилась требовать денежного возмещения за возможные повреждения, которые могли бы быть, если бы утюг ее задел. Очевидно, она собиралась качать права, размахивала рукой с зажатым в ней утюгом. Бабушка минуты три ее послушала, убедилась, что просительница не пострадала, подошла, решительно вынула утюг у той из руки и произнесла только одну фразу: «Наверх смотреть надо, когда под окнами ходите». Вошла в квартиру и захлопнула дверь. Фраза была столь же нелепа, как визит тетки с утюгом, но стало сразу понятно, кто здесь сильнее.

Она мне сказала: «Ты же знаешь, что твой дед родом из Молдавии. Поэтому твой папа и хотел, чтобы ты туда съездил. Но не затем, чтобы ты стал молдаваном. А она приехала выйти за тебя замуж и сказала, что заберет тебя к себе, что ты переведешься в Кишиневский университет, а она туда поступит».

Она помолчала. «Это все равно, откуда человек родом. Я, например, из Юзовки, сейчас это Донецк. А Юзовкой это место называлось по имени владельца шахт, француза. Я тоже хотела вырваться в столичные города, но своими силами. “Замуж за город”, или, как говорят теперь, “замуж за столицу” я не выходила, все сама. Мужчинам я не навязывалась: надо в себя верить, а когда девушка так настойчиво берет за горло, она недорого стоит. Поверь мне, у меня большой опыт жизни».

Я вышел из подъезда. На сердце было тяжело, в душе мрак и стыд. Я шел вдоль дома, потом свернул в липовую аллейку между двумя газонами, сел на лавочку, закурил. Но курить было невкусно. Я снова встал и принялся ходить взад и вперед. Что делать? Не стреляться же. И тут снова зазвучал в голове мой всегдашний доктор:

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье.

…

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

…

И может быть — на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

«Еще не конец», — подумал я.

Комментарии