Андрей Тесля

Русская судьба

«Времена были странные» — судьба, брошенная под ноги истории

5 538

5 538

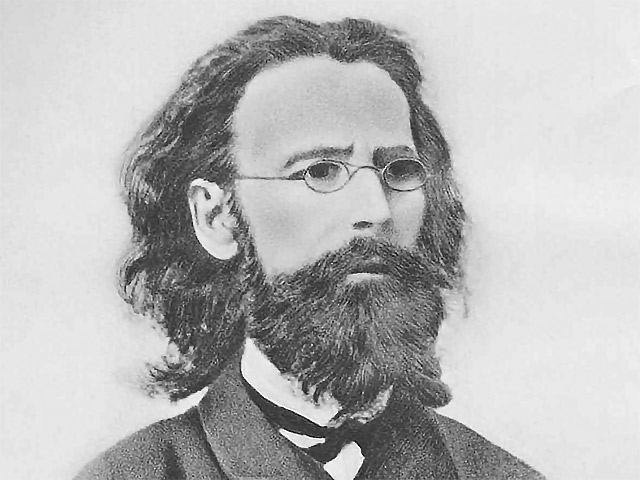

© Афанасий Прокопьевич Щапов (1831–1876)

Конец 1850-х — начало 60-х годов было в России временем удивительным: тогда никто не знал, что можно и что нельзя, самые фантастические идеи казались осуществимыми — если не прямо сейчас, то в ближайшем будущем. Одни дела продолжали идти так, как если бы со времен царствования «Незабвенного» ничего не изменилось, в других все изменилось настолько, что, казалось, от первых лет шестого десятилетия XIX века их отделяют века. Даже высокие чины позволяли себе то, что всего год или два тому назад никак нельзя было вообразить: граф Михаил Николаевич Мусин-Пушкин, попечительствовавший над Петербургским учебным округом, не поладив с министром народного просвещения Абрамом Семеновичем Норовым, уходя в отставку, дал в отместку шефу приказ цензуре пропустить стихотворный сборник Некрасова. Побывать у Герцена в Путнее считалось едва ли не непременной частью заграничной поездки: многие визитеры и сами с трудом могли, вероятно, сказать, зачем и для чего им нужно было видеть заграничного издателя, но что видеть надлежит — это сомнению не подлежало, заодно в Лондоне следовало осмотреть Хрустальный дворец, оставшийся со времен Всемирной выставки 1851 года.

Г. Потанин, один из основателей «областничества», вспоминал о 1859–1860 годах, когда приехал из Барнаула учиться на естественном факультете Петербургского университета с сотней рублей, выпрошенных для него у золотопромышленника И.Д. Асташова М.А. Бакуниным (тот, помимо денег, снабдил его еще и рекомендательными письмами — к М.Н. Каткову в Москве и к К.Д. Кавелину в столице):

«Мои друзья были молоды и весело существовали на свете. Ходили наблюдать толпу на гуляниях, случайно попадали в подвальный этаж на встречу Нового года в мещанской среде, выслеживали в окнах соседнего дома целую цепь романтических приключений; заводили сношения и переписку через разносчиков апельсинов и иногда дурачились. Иногда Джогин [1], идя рядом со мной по тротуару, по модной улице, в момент, когда мимо с грохотом проезжала карета, что есть мочи кричал: “Долой монархию! Да здравствует Лафайет!” Оглушительный стук колес о мостовую покрывал его слова, и никакой полицейский чин не подбегал к нему, чтобы прекратить безобразие» [2].

Другой, совсем еще юный петербургский студент-сибиряк, приехавший в столицу вместе с матушкой — и через пару месяцев по приезду, когда матушка внезапно умерла от тифа, сделавшийся обладателем 8000 руб., предназначавшихся им на издание сибирского журнала, который предстояло основать после завершения обучения, — Н. Ядринцев вспоминал, что на начинавшихся земляческих сходках, из которых вырастало «областничество», критическим вопросом стала допустимость на них горячительных напитков или же следовало ограничиться одним чаем. В конце концов спиртное порешили допустить, но лишь «в конце собраний после 11 часов. Помню, мы немало потешались над простодушным Омулевским [3], который употребил немало диалектики, доказывая, что после долгих патриотических разговоров у него может в глотке пересохнуть» [4].

Политический протест был неотличим от шалостей юности, впрочем, старики и люди почтенные тоже начинали «шалить». Все не столько менялось, сколько готовилось — или казалось готовящимся — измениться. Помянутый выше Потанин писал своему сибирскому знакомому Н.Ф. Усову, зазывая его в столицу:

«Спешите же скорей сюда! Время такое, что отовсюду сюда едут. Великие политические события готовятся! Нужно и нам приготовиться к их встрече» [5].

Кого-то в Петербург звали, других начинали из столицы высылать — а в случае с Щаповым все случилось куда менее привычным образом — он в столицу едва ли не «выслан». Привычно говорить, что «время определяет человека», но в случае Щапова это верно, как мало для кого: то, как сложилась его жизнь, что с ним случилось и какое влияние имела его мысль, можно понять, только если постоянно держать в памяти те несколько лет, когда разворачиваются основные события его «общественной биографии».

В Петербург из Казани Щапов поздней весной 1861 года выехал сам — по доброму совету попечителя Казанского учебного округа, кн. П.П. Вяземского, рекомендовавшего не дожидаться ареста по делу о произнесенной им речи на панихиде по убитым крестьянам села Бездна, а самому явиться для объяснений. Впрочем, жандармский офицер, сопутствовавший Щапову, после Нижнего вступил в свои официальные права, но поездка, по крайней мере если судить по словам Щапова, оказалась приятной: они выпивали по маленькой и мило беседовали об ученых предметах, так проделав путь до Петербурга (заметки, сделанные в продолжение этого пути, Щапов намеревался обработать и составить нечто в духе «Путешествия из Петербурга в Москву» — план этот, как и многое в жизни автора, остался не доведен до конца). Представленный в III Отделение, он был помещен там — и остался доволен и «нумером», находя его более чистым, чем казанская квартира (казанский и петербургский знакомый Щапова Н.Я. Аристов находил, что это и неудивительно). Времена были странные — и с Щаповым поступили весьма неожиданно: в Казань возвращаться ему было запрещено, из духовной академии он был отставлен [6], но при этом принят новым министром внутренних дел П.А. Валуевым, взявшим его на службу и поместившим заниматься делами о раскольниках — без всяких чиновничьих поручений, для того чтобы он продолжал свои научные изыскания.

Если казанская речь сделала Щапова общероссийской знаменитостью, то известность его началась несколькими годами ранее. Сын сельского пономаря из деревни Анги в Иркутской губернии, от матери-бурятки или тунгуски, он пошел по стопам старшего брата, уже обучавшегося в Иркутске, в приходское училище — чуть менее восьми лет от роду, затем перешел в семинарию и в числе лучших учеников в 1852 году был отправлен от епархии поступать в Казанскую духовную академию [7]. О детских и юношеских годах его известно не очень много, сам он был восхищен «Очерками бурсы» Помяловского, познакомился с ним и написал для «Искры» заметки о бурсе («Из бурсацкого быта»), незаконченные, явно автобиографического плана, во многом перекликающиеся с очерками его приятеля. В дальнейшем его происхождение и жизненный путь служили основанием для ссылок на знание народа, близость к нему — черта, характерная для многих поповичей [8] и, как и для многих из них, фиктивная или, точнее, отражающая противопоставление дворянской культуре [9]: с 8 и до 25 лет он жил в изолированных учебных заведениях, в кругу сверстников и преподавателей, в специфической атмосфере, которую сложно отождествить с «народным бытом», если под «народом» понимать, как в это время обычно и делалось, крестьянство.

Поступивший двумя годами позднее в Казанскую академию Аристов вспоминал:

«[…] остановил мое внимание студент, физиономия которого носила ясные следы восточного происхождения: длинный нос, небольшие черные глазки с характерным разрезом, высокий лоб, оливковый цвет кожи и вьющиеся черные волосы, нервные движения и живая частая речь — все это сразу отличало его от других студентов. Спрашиваю земляка: “Кто этот студент и откуда?” Он с улыбкой ответил: “Щапов, великий чудак, из бурят, прислан из иркутской семинарии и живет здесь два года, перешел на старший курс; такого ретивого к занятиям студента едва ли видела казанская академия в стенах своих со дня основания”.

— Что же он так трудится особенно, разве не обладает способностями?

— Какое!.. Самый даровитый и трудолюбивый человек» [10].

Студентом он был даровитым, но увлекающимся, с трудом соблюдающим всякий размеренный порядок и форму. Так, когда раздавали темы сочинений, он первым хватался за понравившуюся ему, в тот же день приступал к работе, которая безмерно разрасталась, и в срок предоставлял труд, остававшийся незавершенным. Черта эта сохранилась у него на всю жизнь, сходным образом читал он и лекции, выхватывая отдельные эпизоды, рассказывая о том, что в данный момент его занимало или статью о чем он готовил, — на фоне других преподавателей, многие из которых механически отчитывали свой предмет, такая манера привлекала к нему студентов, слышавших живое слово и готовность рассуждать с ними об истории, а не диктовать записки для подготовки к экзамену.

На определение направления занятий Щапова в академии повлияла Крымская война: под угрозой занятия Соловецкого монастыря английским десантом раскольничьи рукописи, хранившиеся там, были перенесены в Казань, и академии был поручен их разбор, стимулировавший изучение раскола. Первым значимым плодом стала статья, опубликованная в 1857 году в «Православном собеседнике» «О причинах распространения и распространения раскола», а в 1858 году (фактически — уже в 1859-м) вышла книга Щапова, к тому времени уже два года как оставленного адъюнктом академии по русской церковной и гражданской истории [11]: «Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII в. и в первой половине XVIII в. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола». Успех книги был столь велик, что в том же году потребовалось второе издание: она была высоко оценена как коллегами (на нее отозвались, в частности, С.М. Соловьев и К. Бестужев-Рюмин), так и публицистами, а статья Н.А. Добролюбова, несмотря на критические замечания, означала выход к широкой публике, став для нее открытием раскола с совершенно новой и одновременно, как представлялось, перспективной стороны: «[…] в глазах радикальной интеллигенции раскольники из реакционеров-аршинников почти в одну ночь превратились в борцов за демократию» [12]. Согласно С.А. Зеньковскому, «повторяя в общем уже трафаретные объяснения церковных причин раскола, среди которых указывал, следуя шаблону Макария, низкий духовный уровень русской жизни и малокультурность самих старообрядцев, Щапов совершенно по-новому трактовал политическую и социальную стороны старообрядческого движения» [13]. Резюмируя свои взгляды, Щапов писал в 1858 г.:

«Церковно-гражданский демократизм раскола под покровом мистико-апокалиптического символизма — отрицание реформы Петра Великого… вопль против империи и правительства…; проявление недовольства низших классов населения» [14].

В эти годы, когда складывается его историческая концепция, большое влияние на Щапова оказывают славянофильские идеи: он усердный читатель «Русской беседы» [15], «когда вышло в 1858 г. сочинение Лешкова “Русский народ и государство”, — вспоминал Аристов, — он носился с ним целые месяцы и все советовал студентам непременно прочитать его, да и не раз» [16], близки ему должны были быть и взгляды другого славянофильского историка, И.Д. Беляева, попытавшегося уже в 1860-е, когда мысли самого Щапова ушли совсем в иную сторону, осуществить «областной» вариант прочтения русской истории [17].

К 1861 году Щапов в основных чертах сформулировал целостную концепцию истории России как истории «земли», истории «областной», являющуюся одновременно историей колонизации и историей страны колонизирующейся. Уже в молодые годы в Казани у него развилась особая любовь к Сибири и Малороссии: он обильно цитировал Шевченко, любил говорить о будущем Сибири, постоянно припоминая (особенно часто — в дальнейшем, в Петербурге) свое сибирское происхождение. История, которую он стремился создать, должна была быть:

— во-первых, историей народа, того субъекта, который создает историческую жизнь, осуществляет — незаметно, потому что это проявляется во множестве индивидуальных актов, — устроение жизни, находит новые формы социального существования;

— во-вторых, историей областей, которые в свою очередь оказываются объединениями «общин» — со своими особенными условиями жизни и деятельности, со своим хозяйственным и политическим укладом;

— в-третьих, историей неофициальной, в двойном смысле — в том, что ускользает от официальной фиксации или представляется не заслуживающим интереса (история повседневности) и в смысле истории, противостоящей официальной — как история раскола.

Многообразие «областной» жизни не только нивелируется Петровской империей, но и оказывается там, где сохранилось (и сохранилось куда чаще, чем кажется) незаметным для внешнего наблюдателя: империя требует единых форм, и это единообразие ей и предъявляется, каждый раз скрывая разнообразное содержание. Кратко определяя свое понимание, во вступительной лекции в Казанском университете 11 ноября 1860 года Щапов говорил:

«Русская история, в самой основе своей, есть по преимуществу история различных областных масс народа, история постоянного территориального устройства, разнообразной этнографической организации, взаимнодействия, борьбы, соединения и разнообразного политического положения областей до централизации и после централизации. Только в русской истории вы встретите своеобразное территориальное и этнографическое самообразование областей путем колонизации. Разнообразные областные летописи долго будут повествовать вам про вековую особную, самобытную, раздельную жизнь и взаимную борьбу областей. Потом московская летопись заговорит о развитии громадной государственной географической централизации московской, а в областных летописях раздастся самый энергический протест, вопль областных жителей против насилия москвичей, против централизации, против собирания русской земли.

Так, областной элемент был самым жизненным, господствующим началом, главным мотивом исторического движения до централизации; он выдержал энергическую вековую борьбу с соединительной, централизующей силой государства; он многозначительно выразился в смутное время, во время этой великой борьбы областных общин, проявился на земских соборах XVII века, сказался в разнообразных областных бунтах, демократических и инородческих, наделал чрезвычайно много хлопот правительству в течение всего XVIII и в начале XIX столетия, во время этой длинной процедуры учреждения губерний и провинций; он возбудил в либеральных умах, в знаменитое время тайных обществ, разные планы и проекты относительно конституционного устройства областей и т.под.

И мы, изучая русскую историю, оставляем почти без всякого внимания этот областной элемент, сколько загадочный, столько же, быть может, зиждительный, плодотворный элемент нашей будущей цивилизации!..» [18]

Что было недостатком Щапова как профессионального историка, то же самое являлось если не источником, то существенным подкреплением его общественной известности — склонность вносить публицистическое в само содержание, в исходную идею своих исторических трудов. Так, например, он готов увидеть в Московском царстве Михаила Федоровича «федерацию», начиная свой труд «Земство и раскол» следующим образом:

«Земская рознь великорусских областных общин, в смутное время, по согласию всех местных земских советов, кончилась общим решением их — быть в любви, в совете и в соединении; кончилась, следовательно, земско-областной федерацией. Результатом федерации областей и взаимного согласия всех областных земских советов был собор всей земли, сход всех городов под Москву. Венцом, результатом общего согласия всех областных земских советов, схода всех городов, сбора всей земли под Москву, был совет всей земли, земский собор 1613 года. На этом соборе избран был царь всею землею, по записи, какова уложена была по совету всей земли» [19].

Собор 1648 года и утверждение «Соборного уложения» у Щапова по ситуации оказывается то примером удаления от истинных начал земской жизни, власти московской приказной бюрократии, не дающей обсудить текст «Уложения» и понуждающей прямо подписываться под ним, «без рассуждений», то как пример желаемого участия земли в законодательстве. «Федерацию» Щапов готов увидеть в раскольничьих согласиях [20], в учениях раскольников — утверждение естественного равенства людей, равенства прав [21], в семейной жизни раскольников — женскую эмансипацию и организацию брака «на взаимном согласии, любви, да много-что на благословении родителей» [22].

Русская земская, областная жизнь — идущая от села и волости и поднимающаяся до Земского собора, процветающая до самого царя Алексея Михайловича, когда «вследствие разъединения, разделения государева и земского дела, вследствие нестройности, неладности земского устроенья, — в земстве произошел разлад и раскол» [23], — это не столько о прошлом, сколько о будущем, желаемом устроении.

Как уже говорилось, речь на панихиде по крестьянам села Бездна привела Щапова в Петербург. Сидя в III Отделении, он писал Александру II, рассказывая затем об этой записке своим «землячкам-сибирячкам»:

«16 мая подал государю длинную записку (на 7 листах убористого письма), в которой подробно изложил главные убеждения, думы, соображения, желания и… политические выводы относительно благоустройства провинциального быта русского народа и инородцев. Главные идеи записки: федеральная конституция, право областной, местной самобытности и инициативы и т.д. Вам, как землячкам-сибирячкам, скажу… что, говоря об областных народно-просветительских учреждениях, я замолвил в записке слово и о крайней необходимости университета в Иркутске» [24].

Время было странное, в верхах сами гадали о ближайшем будущем, возможно было многое — и подобное письмо не только не отягчило участь Щапова, но и не помешало его назначению на службу в Министерство внутренних дел, для продолжения его изысканий по истории раскола. Впрочем, с той службой он не сладил: поссорившись с чиновниками, вскоре вовсе перестал ездить в архив, получая лишь жалование, в котором, наконец, ему было отказано летом 1862 года. Работать приходилось в разнообразных журналах и газетах, писать за полистную плату — и Щапов, вначале пребывавший в Петербурге в весьма бодром состоянии духа, уже несколько месяцев спустя тяготился новым положением: вместо властителя умов оказаться рядовым сотрудником, перебиваться случайными заработками. В.О. Ключевский, в то время студент первого курса Московского университета, извещал своего казанского приятеля П.П. Гвоздева о Щапове:

«Несчастная голова! Он давно уже в венерической (заметь про себя) и, однако ж, пьянствует ужасно» [25].

Потеряв место в МВД, Щапов лишается законного основания для пребывания в столице — и начинается дело об его высылке, однако под условием, что жить он будет в больнице (одно время палату он делил с Помяловским, доставленным с белой горячкой), ему удастся остаться в Петербурге еще на один год. В 1862 году он знакомится с Ольгой Ивановной Жемчужниковой, вскоре они сходятся — и вплоть до своей смерти она возьмет на себя многие заботы о муже.

В петербургские годы Щапов все заметнее дистанцируется от круга идей, ассоциируемого со «славянофильскими». Так, в статье «О земском строеньи» он отмечает, что русская областная, земская старина ценна как зачатки, наметки ценных сейчас форм жизни — далекая от того, чтобы быть превозносимой как идеал, она важна как пример из собственного прошлого, доказывающий состоятельность нынешних стремлений:

«Дорог и почтителен этот младенческий лепет народа об устроеньи земском, о своем самоуправлении и самосуде тем более, чем более грустно и жалко, что при теперешней забитости народа областные общины не обнаруживают и той смелости и требовательности и самоуправления, какую обнаруживали в свои младенческие времена, и теперь масса народа осталась на той же ступени образования, на какой была в XVI и XVII вв. […] В зачатках, в починках, в самых слабых попытках их к излюбленному самоуправлению и самосуду было больше здоровых задатков, была крепче опора, были естественнее и потому истиннее стремления, чем в отжилых, противонародных удельно-олигархических притязаниях московского вельможества и боярства. Это доказала земско-областная история и в смутное время.

Да, как ни была еще юна, неразвита, невыработана жизнь областных общин в XVI веке, но она тотчас же, хотя инстинктивно, ощутила всю неестественность навязанной опеки и тяготенья над собою непрошенных приказных кормленщиков. Значит, еще с детства, смолоду, организм нашего народа не терпел, извергал от себя приказно-правительственный элемент, хотя инстинктивно чувствовал необходимость свободного саморазвития, способен был излюблять и выбирать голов и судей, хотя и грубы, невежественны, суеверны были жители таких областных общин […]. Значит, и в более зрелом возрасте, несмотря на все тяжкие исторические обстоятельства большей частью неправильного, деспотического воспитания, эти областные общины все-таки будут способны к излюбленному самоуправлению. Пусть только очнутся и встанут от векового сна, забитости и рабства» [26].

В дальнейшем отношение к историческому прошлому будет становиться все более критичным: если в 1862 году Щапов извинял бегство не только русского народа, но и дворянства от просвещения при Петре тем, что тот «не заботился о просвещении, образовании русского человека, а ему нужно было образовать себе из русского прежде всего служилого человека, напр. инженера, морехода, мастера, дьяка, служащего церковника, медика, счетчика и т.д. — всех для службы» [27], то вскоре оценки изменятся, когда главным приоритетом для Щапова станет развитие просвещения, а вопрос о средствах отойдет на второй план.

Весной 1864 года Щапов вместе с женой отправится в Иркутск (первоначальная ссылка в родное село Анги будет заменена на губернский город) — Сибирь, воспеваемая им в Казани и Петербурге, на месте произведет на Щапова совсем другое впечатление, Иркутск в письмах теперь именуется «острогом», он прикладывает все усилия добиться права вернуться в столицу или в Москву, если не навсегда, то хотя бы на год, для работы в архивах и библиотеках. Но это оказывается невозможным по своеобразной иронии истории: если сам Щапов к 1863–1864 годам оставил свою областную теорию [28], то она была принята и впитана сибирскими «областниками». Лично они не были знакомы: Ядринцев видел его лишь пару раз, Потанин увидит уже в 1865 году в Омске на следствии, но идейное влияние было велико. Потанин вспоминал:

«В журнале “Век” Щапов печатал свои статьи [29], в которых также [как и Н.М. Костомаров. — А.Т.] проводил федералистскую идею. Мы поняли, что нам нужно осмотреться и обсудить, пользуется ли наш край, представителями которого мы явились в среду столичной интеллигенции, равными правами с другими областями империи; пользуется ли одинаковыми заботами правительства о его благосостоянии, о его просвещении и культурном прогрессе; принимаются ли правительством меры уравнять Сибирь с другими областями империи в несении государственного бремени, или правительство относится к нуждам Сибири небрежно, или, может быть, даже оно преследует такую же политику по отношению к своей колонии, как другие европейские метрополии, политику несправедливую, ко благу только метрополии и в ущерб колонии» [30].

В 1865 году (18.VII) Щапова арестуют и доставят в Омск по делу сибирских областников. Поводом к этому послужило обнаруженное при обыске по этому делу у Н.С. Щукина письмо к последнему Г.Н. Потанина от 16 января 1862 года, в котором тот цитирует стихотворение Щапова:

Услышь хоть ты, страна родная,

Страна невольного изгнанья,

Сибирь родная, золотая,

Услышь ты узника воззванье!

Пора провинциям вставать,

Оковы, цепи вековые

Централизации свергать,

Сзывать Советы областные.

На допросе Щапов признал, что найденное стихотворение — его, и рассказывал следствию:

«Сознаюсь, что, не обладая вовсе стихотворным талантом, я писал подобные стихи со скуки, единственно для препровождения времени в продолжительном рифмоискании, когда сидел в III Отделении и потом в 1-й Адмиралтейской части в секретном номере. Предъявленные здесь стихи уже вариант моих стихов, сочиненный не мною, а неизвестно кем. Подлинные свои стихи я уже не помню в буквально дословной точности и полноте, но некоторые строфы, а главное основную мысль очень хорошо помню… Все мои стихи были писаны на эту тему. Земских собраний я желал и для России, и для Сибири. Об них я писал Государю Императору в III Отделении в особой записке. О них я писал в журналах. Предъявляемые же стихи решительно переделаны из моих. Так переделывали и лекции мои, и даже статьи в печати» [31].

Никаких других обвинений против Щапова не было, и вскоре он был выпущен на свободу и возвращен в Иркутск, но возможность возвращения в Европейскую Россию это дело для него закрыло. С «областниками» знакомство его ограничилось следствием, а вот у них он вызывал интерес и в дальнейшем. Так, уже 1872 году Ядринцев, отбывавший ссылку на юге Архангельской губернии, считал нужным сообщить Потанину, сосланному в Вологодскую губернию и лишенному доступа к большинству газетных известий, что «в Иркутске Щапов прочел несколько интересных лекций “о развитии человеческой природы”. Лекции полны исторических фактов о сибирской жизни, говорит корреспондент» [32].

***

Афанасий Прокофьевич Щапов (1831–1876) прожил короткую жизнь. Физически, впрочем, по меркам той эпохи, она была не столь уж краткой: упомянутый выше поэт, романист и журнальный поденщик Иннокентий Федоров-Омулевский умер на 48-м году, Николай Ядринцев — на 52-м. Господин «за сорок» уже смотрел в старики, и смерть в этом возрасте никого не удивляла, о чем можно судить и по некрологам: о «безвременности» ухода в таких случаях уже не пишут, это возраст, в котором смерть ждать резонно.

Время выбило его из колеи — на несколько лет, когда он жил и действовал без общих правил, сам пытаясь нащупать свой путь, чтобы затем вновь войти в колею, теперь уже другую — провинциального чудака и запойного пьяницы, местную достопримечательность и «бывшего человека», почитаемого за былое, что оскорбляло его едва ли не больше невнимания, забвения. Знавший его со времен учебы в Казанской духовной академии Николай Яковлевич Аристов, ставший затем историком, профессором Нежинского лицея, писал, что со времен своих первых громких казанских успехов Щапову было важно производить эффект, удивлять всех новизной и оригинальностью своих мыслей. Повторять и разрабатывать свою земско-областную концепцию ему не доставляло удовольствия — и потому, что для этого требовались многочисленные упорные и систематические изыскания (а в них он никогда не был силен, работая наскоком, в первую очередь предлагая оригинальный взгляд, ограничиваясь более или менее случайными его подтверждениями источниками), и потому, что он всерьез проникся настроениями эпохи.

Благосветловские «Русское слово» и «Дело» проповедовали «реализм», «научное мировоззрение» и «миропонимание» — естествознание как ключ к истинному устроению жизни, биология не только обещала, но, на взгляд журналистов, уже и давала ответы на все основные вопросы человеческого существования. Жизнь надлежало устроить рационально, то есть естественно-научно, Писарев воспевал Базарова — к удивлению что Тургенева, что Антоновича умудрившись увидеть в нем человеческий идеал, несовершенства которого проистекали лишь от того, что пришел он рано и оказался одиночкой. «Современник», в противовес индивидуальной эмансипации, проповедовал общественность, но в вере в «научное мировоззрение» казался вполне согласным с радикалами-индивидуалистами, расходясь в интерпретации.

Не владея ни одним иностранным языком, черпая свои знания о естественных и точных науках из малочисленных русских переводов популярных работ да из журнальных статей, Щапов тем горячее принимал новые для него положения. Все прошлое, свои привычные исторические работы стали казаться ему недостаточными — с 1863 года, еще в последние месяцы пребывания в Петербурге, им овладевает новая идея — создать подлинно научную историю, стать «русским Боклем», изучить прошлое физико-антропологически, гигиенически и т.д. И теперь он год за годом пишет странные очерки, из заглавий которых трудно догадаться об их предмете: «Физическое и антропологическое миросозерцание и развитие русского общества», «Миросозерцание, мысль, труд и женщина в истории русского общества», готовит нескончаемое исследование об «Умственном развитии русского народа» [33], отрывок из которого издаст в 1870 году [34] и о котором Ключевский, всячески стараясь сказать доброе слово и напомнить об авторе, труды которого ценил и которому многим был обязан в направлении своего понимания русской истории, тем не менее был вынужден написать:

«[…] приступив к своему историческому труду с известными заранее и помимо его установленными взглядами и понятиями, он делает их обязательными для всех времен… и готов поражаться, как характеристической чертой, отсутствием “высшей философской мыслительности” в рабочем русском народе времен Нестора или сердиться, когда не замечает в обществе особенной охоты к естественным наукам…» [35]

Стремясь добиться ускользающей от него научной точности, Щапов все чаще вводит новые термины — теперь в статьях пестрят «теолого-пантофобический», «сенсуально-фетишический», «натур-фавматологический», что-то «импульсируется», в начале русской истории он обнаруживает племя, «у которого развитие задней, затылочной части черепа вообще преобладало над развитием передней, лобной части»:

«[…] такое племя, очевидно, не могло само, собственными интеллектуальными силами начать могучую умственную самодеятельность. Во главе его не мог выдвинуться самостоятельный мыслящий и руководящий класс. И оно необходимо должно было подчиняться […] интеллектуальному влиянию и господству скандинаво-германских, варяжских князей и дружинников […]» [36] и т.д., и т.п.

О годах его иркутской жизни (1864–1876) много говорить не приходится: он писал упомянутые выше и подобные им многочисленные статьи, пытаясь пристроить их в «Деле» и «Отечественных записках», что иногда и удавалось, больше из уважения к прошлым заслугам. Пил тяжело, запойно. Сифилис, который он приобрел еще от крестьянской девицы в Казани (когда пытался ее развивать, читая стихи Кольцова, потом девица исчезла, прихватив с собой одолженный Щаповым у студента-академика томик стихов), прогрессировал. С женой жили они тяжело: Щапов нуждался в ком-нибудь, на кого можно было накричать, выместить злость, ударить, и этим ближайшим обычно оказывалась она, в очередной запой убегавшая к соседям — дожидаться, пока полоса закончится и муж придет мириться. С годами, правда, Ольга Ивановна научилась держать его в руках — пить он перестал, она перестала убегать из дому, но в 1872 году уже ее собственная болезнь дошла до того, что она была вынуждена уволиться из женской гимназии, и в семье стало совсем скудно с деньгами, пришлось просить помощи у Литфонда, выславшего 300 рублей и затем продолжавшего помогать деньгами, в январе 1876 года назначив постоянную пенсию (воспользоваться которой Щапову уже не довелось). 13 марта 1874 года Ольга Ивановна умерла. Он вновь крепко запил, ссорился даже с теми немногими знакомыми, с кем до этого поддерживал отношения, обитал в какой-то лачуге, где кроме стола и ящиков с книгами ничего не было. Православие он оставил давно — теперь веруя в то, что называл «прогрессом», «антрополого-социальным движением». Теперь в любую погоду он ходил к ней на могилу, на Знаменскую гору, часами просиживал там. Через десять дней после похорон он стал писать о ней — странный текст, начинающийся как воспоминания и стремительно срывающийся в выговаривание, слова, которые утешают, давая выход горю:

«Перед моим умственным взором, — насколько я могу прозревать в глубину или в даль Великого Будущего через настоящий, далеко еще не совершенный телескоп антрополого-социологической истории, — и твои идеалы, чувства, убеждения, твои святые волнения и пророческие думы, моя святая, чистая, высокая Оленька, ярко-светящей звездочкой, искоркой небесной горят, неугасимо горят, пламенеют, светятся на общечеловеческой всемирно-исторической возвышенности общечеловеческих антрополого-социологических идеалов и стремлений. И горя, светясь, пылая неугасимо, неистощимо, привносят и они собой новую, маленькую, но яркую, лучезарную частичку света в тот общий, всемирно-исторический факел, в ту путеводную звезду общечеловеческого антрополого-социального движения и прогресса, в то физико-антропологическое и антрополого-социологическое Солнце Разума и Чувства, Истины и Правды, при свете которых идем не только мы, пигмеи, но шли, идут и будут идти и такие великаны антрополого-социального движения, как Христос, Руссо, Сен-Симон, Фурье, Оуэн, Конт, Лассаль, Прудон, Маркс, Милль, Мадзини и весь сонм им подобных. Да, и ты, моя святая, высокогуманная Оленька, и ты теперь — маленький атомчик, маленькая частичка этого общечеловеческого путеводного света на пути величественного антрополого-социологического движения. Я твердо, глубоко верую в это…» [37]

Умер Щапов 25 февраля 1876 года.

***

Щапов прожил небольшую и несчастливую жизнь, обвинить в которой трудно кого-нибудь, кроме его самого. В некрологе «Отечественных записок» (1876, № 5, «Внутреннее обозрение»), впрочем, нашлась пара ритуальных фраз — о том, что конец его ускорен был отказом в выезде в Европейскую Россию и т.п., но и там не сочли возможным написать большего. Винить режим, преследовавший Щапова, не получалось — по меньшей мере не больше, чем журналы, не принимавшие или сокращавшие его статьи или не желавшие и/или не имевшие возможностей платить больше. Судьба несколько раз предоставляла ему шанс — сначала знакомством с С.В. Ешевским, который оценил молодого историка и помог ему, направив его внимание на вопросы колонизации и указав, к каким источникам следует присмотреться в первую очередь. Затем в лице Н.А. Попова, рекомендовавшего его Казанскому университету как лучшего заместителя себе, переходившего в Московский университет. Посчастливилось ему легко отделаться по делу о речи на панихиде — и получить казенное место для ученых занятий. Он рано приобрел сначала широкую известность, а затем сделался знаменит. Лучшие издания стремились приобрести его в сотрудники и ценили его имя и тогда, когда над тем, публиковать или нет присылаемые им тексты, приходилось уже серьезно раздумывать. И в Иркутске он нашел если не многих, то нескольких человек, ценивших его и стремившихся ему помогать — и не будь их, трудно представить, как он вообще смог бы выжить и в чем бы искал себе занятий.

Он был невероятно одаренным человеком, открывателем целых областей русской истории, которые затем уже колонизировались другими, более умелыми и счастливыми. Даже курьезная вторая задуманная им «большая история» — это ведь предчувствие «тотальной истории», тяга к ней, стремление описать человеческую историю во всей ее полноте, не ограничиваясь историей политической, историей идей, историей культуры или историей социальной.

Он был слабым человеком. Но ведь то, о чем он жалел в Петербурге в 1862 году — что не стоило говорить той речи, не надо было ломать свою жизнь надвое — остался бы преподавать в Казани, работать с рукописями да писать книги — это та же слабость, только еще и лишившаяся бы поступка. Щапов прожил тяжелую жизнь, но сама тяжесть ее вполне узнаваемая, русская — особая русская несчастливость, незадача, случившаяся с талантом. С тем, кто, сложись иначе, «мог бы» — но, сложись иначе, в другом месте, в другом мире, не был бы самим собой.

Потерпев неудачу, все потеряв, он, тем не менее, состоялся. Со своей вполне узнаваемой русской судьбой — и с русской мечтой о том, какой могла бы быть другая, нормальная жизнь. Впрочем, чтобы прожить ее, нужно было бы быть, наверное, другим человеком.

Примечания

Комментарии