Кризис будущего: «постсоветское» на глобальном фоне

Что мы строим в России? «Охотничий» инстинкт

5 395

5 395

© Оригинальное изображение: Томский государственный университет

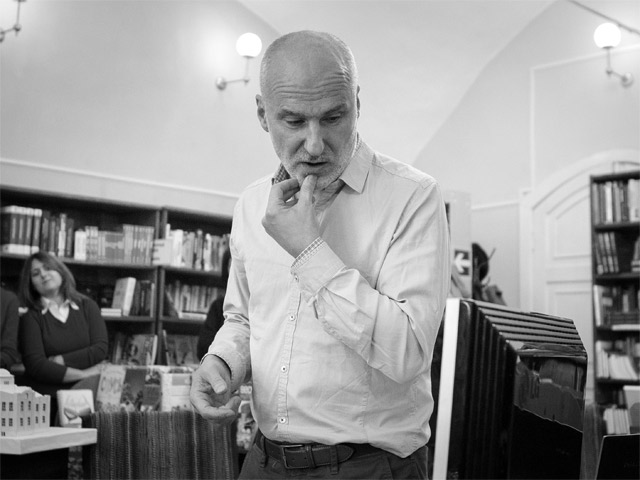

Интервью с доцентом НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, антропологом Николаем Ссориным-Чайковым.

— Николай, полтора года назад, когда вы читали лекции в Новосибирском государственном университете, я вас спросил, поскольку вы использовали категорию «постсоветское», говорили о постсоветском обществе: закончилось это постсоветское состояние и если да, то когда? А если нет, то есть ли у него перспектива завершиться? Вы сказали, что похоже, что нет, оно не закончилось. Можете ли вы сказать сейчас, после событий последних двух лет, пребывает ли Россия все еще в постсоветском состоянии или она вышла из него? Под Россией я подразумеваю совокупность обществ, сообществ, которые не хотелось бы сразу называть словом «народ».

— Это отчасти вопрос, как понимать термин «постсоветский» и как понимать историческое соотношение того, что происходило сразу после 1991 года, более современное время и советское прошлое. «Постсоветское» можно понимать здесь, с одной стороны, более узко, как непосредственно наследующее советскому строю. Соответственно, его структура задана недавней историей, горизонт которой весьма узок. А можно понимать так, как понимается, например, постколониальность, которая как бы никогда не кончается, и есть такое ощущение, что, что бы сейчас ни происходило в Индии или в Африке, это можно объяснить через понятие постколониального, которое отсылает к границе во времени, когда-то проведенной по отношению к империи. И мне кажется, что и у более узкого, и у более широкого пониманий есть свои преимущества.

— Лично вам какое из них ближе?

— Второе. Несмотря на то что много воды утекло и сегодня совершенно другая реальность — политическая, культурная, социальная, какая угодно, для структур повседневности, экономических структур или структур устройства государства советское наследие все-таки продолжает играть большую роль. Нужно только понимать, что у этого наследия есть разные грани. Например, сейчас на передний план могут выступать определенные формы исторической памяти.

— Дискурсивное наследие.

— Есть наследие дискурсивное, которого вокруг нас очень много, есть наследие политическое — есть преемственность в структуре элит. Либо это экономические элиты, которые вышли из комсомольцев последнего советского поколения, либо это государственные бюрократические элиты, которые вышли из государственного аппарата, «силовики» и так далее. Это не столько дискурсивное наследие, сколько просто кадровое. Также очень важно вот что: даже если мы говорим о поколении молодых людей, которые родились уже в 90-е годы, для них «советскость» — это совершенно чужая территория, которая сейчас может быть предметом открытия. Они читают Алексея Юрчака, Шейлу Фицпатрик или более старых авторов типа Ричарда Конквеста и по-новому осознают свое отношение к прошлому через эту научную литературу, если они изучают историю в университете. Это не просто дискурс и совсем не просто официальный дискурс о памяти. Скорее, это осознание более длительной временной перспективы.

— В чем состоит эта советскость? Вы говорите о людях, читающих антропологическую литературу, но ведь еще, наверное, и художественную, и до сих пор чрезвычайно востребованы советские фильмы, которые возвращают людей в то прошлое, в котором они никогда не были, это воображаемое советское? И при некоторых обстоятельствах для них могло бы быть таким воображаемым прошлое Англии?

— Верно, но это же не будет прошлое Англии, а все-таки прошлое советское. Но что это за прошлое? Как мне представляется на основании проведенных мной исследований того, как помнят советское, — например, как оно вспоминалось посетителями на выставке подарков главам советского государства, — это воспоминания о будущем. Это не совсем то, что было, а то, как должно было быть. В самом советском прошлом «советскость» была реальностью особого рода — реальностью социалистического реализма. Если мы вспомним советские фильмы, книги или искусство этого жанра, это описание не того, что есть, а того, что должно быть — и будет, в идеальном будущем. Советскость — настоящее, заполненное воображением будущего. Именно такова советскость самих даров вождям. А сегодня память о советском — это описание прошлого с точки зрения того, каким оно должно было быть, но, естественно, никогда не было. Память о советском в отзывах постсоветской публики на выставке «Дары вождям» пересекается с эстетикой социалистического реализма, только это эстетика не будущего, а прошлого.

— А где можно увидеть эту эстетику, в чем она состоит? Какие у нее черты?

— Сегодня это эстетика сериала «Оттепель», эстетика сегодняшних коммерческих, медийных продуктов, опирающихся на распространенные нарративы о том, что собой представляло советское общество.

— Сериал «Оттепель» и подобные сериалы, которые сейчас идут, можно объяснять просто как процесс коммерциализации любой памяти. Например, в США в свое время бесконечно снимали вестерны. Для большей части населения показанное в вестернах прошлое не было частью личной или семейной истории просто потому, что к фронтиру большинство американцев не имели прямого семейного отношения, но они при это воображали это прошлое как захватывающее, привлекательное прошлое своей страны. Для многих современных россиян подобную функцию выполняют все эти «Оттепели» и прочие сериалы, в которых показывают героев ВЧК, «героических стражей Родины» из НКВД и так далее. Это началось, наверное, с сериала «Штрафбат», который стал этапным в демонстрации переосвоенного, очень красивого прошлого войны: она превращается в некий предмет потребления. Массовому телезрителю «приятно смотреть интересные истории», и Война — удобный материал для тиражирования увлекательных историй. То, что это истории не про ковбоев, а про чекистов, просто связано с тем, что мифы о ковбоях не предполагают такого мощного аффекта, как военные истории, которые занимают куда более важное место во всеми нами разделяемом культурном капитале.

— Антрополог Арджун Аппадураи в свое время писал, что современная структура потребления, включая потребление фильмов и сериалов, задана новым типом общества, не совсем модерным, а скорее постмодернистским, и для нее характерно как раз превращение прошлого в такой продукт циркуляции. Причем это совершенно необязательно твое прошлое, которое необязательно произошло «с тобой» или твоими предками. Он приводит в качестве примера огромную популярность на Филиппинах реконструкторов джазовой музыки эпохи big bands. Это не их прошлое, а прошлое США, но это такая мода на винтаж, мода на прошлое, которое является и товаром, и, с другой стороны, предметом личного творчества. Это не «твое» прошлое, это вообще некое идеализированное, «западное» прошлое, к которому ты приобщаешься, слушая эту музыку или играя в таких оркестрах. Но конкретно ковбойское прошлое российского зрителя не интересует. Сериал «Оттепель» — это не «вообще прошлое». Нельзя заменить советское прошлое на прошлое Британской империи или на американское прошлое послевоенного времени. Все-таки в России важна эта генеалогическая отсылка, на уровне родства, «это» «наше», а «то» необязательно наше. В этом плане важна именно советскость, и следовательно «постсоветскость» является все еще рамкой нашего умонастроения. Хотя здесь вы правы, что не только в России, но и вообще в том мире, который мы можем называть западным, американским, западноевропейским и так далее, прошлое как товар ужасно популярно — от моды, где очень важны винтажные стили, до исторической литературы и сериалов, которые описывают американское послевоенное телевидение, и до других предметов потребления.

— Вы имеете в виду недавний “Spotlight”?

— Да. Или, скажем, например, популярность каких-то современных предметов интерьера, которые при этом выглядят как радиоприемники 40-х годов. Россия также находится в этом тренде. Но кроме этого есть еще и понимание родства — это наша генеалогия, это наша история. Здесь весь вопрос в том, кто такие «мы».

— Правильно ли я понимаю, что можно наблюдать двойной тренд: с одной стороны, глобальную коммодификацию прошлого, индустрию вечной ностальгии, уже и ностальгии по ностальгии, а с другой стороны, продолжающийся пост-постсоветский разрыв и движение по преодолению разрыва, который возник сравнительно недавно. В этом смысле 70-е годы — предмет чисто ностальгической отсылки, важной для такого преодоления разрыва. Но у многих есть ощущение, что через возвращение советских дискурсов, советского языка и обращения к советской памяти, к памяти о достижениях советской власти формируется ощущение безальтернативности исторического пути. Например, Илья Калинин в ряде статей анализирует вызревающее представление о русском историческом государстве: на взгляд Путина и его окружения, по-видимому, оно сформировалось где-то в IX веке и с тех пор неизменно существует, постепенно оно расширило свои пределы, потом немножко сжалось в несчастливом 1991 году, но потом опять расширилось и продолжает расширяться, и судьба этого государства — безальтернативная судьба всех, кто в нем живет. Советское было наивысшим его воплощением, и поэтому нам некуда стремиться, кроме как вернуться к советскому.

— И кроме того, что некуда стремиться, кроме как туда, еще и не избежать этого прошлого, поскольку это судьба. Эта «судьба» — конечно, не только советское, это и Российская империя, и вся российская история. Это историческое наследие в гораздо более широкой временной перспективе. Это и длительное историческое время, и нечто, существующее как будто вне времени, — судьба. Но подчеркну, что это возвращение не только происходит в подобном публичном дискурсе или в создании предметов потребления. И со стороны Запада, и со стороны России в современной геополитической ситуации есть ностальгия по Холодной войне.

— А в чем состоит ностальгия по Холодной войне?

— Например, в том, что Россия снова должна занять место, аналогичное Советскому Союзу, вызывать такой же страх, что и Советский Союз, соответственно, отношения должны быть более паритетные, но и более враждебные. А для Запада это ностальгия по миру с четкими границами, в противоположность противостоянию с сегодняшними врагами — прежде всего с «террором», опасность которого везде, а не за Берлинской стеной.

— Я думаю, что, если говорить про Холодную войну, здесь как раз есть принципиальная подмена, именно современная подмена. Она состоит в том, что Советский Союз позиционировал себя как силу, объединяющую борцов за мир против военщины. Быть советским человеком означало «бороться за мир». А сейчас Россия наоборот позиционирует себя как особого глобального игрока, готового воспользоваться даже атомной бомбой, чтобы достичь своих целей. Это принципиально иное.

— Но есть и подобная риторика «борьбы за мир» — в Сирии, например. А кроме того, никто же не говорит, что ностальгия и есть ностальгия повторения. В общем-то для всех людей, которые являются потребителями этой ностальгии, от политики до моды, также вполне очевидно, что все-таки речь идет о неких новых реалиях. Именно в этом как раз преимущество префикса «пост-» в указании на то, что это все-таки именно «пост-», а не 1950-е годы. Это не возвращение в советскую эпоху, а возвращение в эпоху, где советское — это актуальное прошлое (говоря названием нашей магистратуры в питерской Вышке).

— Скажите, не возникает ли у вас ощущения, что на уровне официального дискурса жителям страны навязывается некая безальтернативность будущего? А если говорить про так называемые массы, про народ, который я сейчас упоминал, возникает ощущение, что вообще никакого будущего нет, то есть что будущее будет продленным настоящим. Сейчас в связи с санкциями и антисанкциями стали говорить о том, что начинается приспособление к новым условиям — это условия выживания. Уже есть первые исследования того, как люди вспоминают, например, о заброшенных в прошлые годы дачах. Люди вспоминают, как они жили в голодные 90-е, и возвращаются в ту же самую жизнь, в режим постоянного приспособления, и в этом смысле будущее никогда не наступит.

— Да, но кем это навязывается? «Властью»? Это термин очень проблематичный, слишком общий. Правительством? Президентом? Министерством культуры? Я не вижу навязывания безальтернативности. Скорее, я вижу некое исчезновение горизонта будущего, ориентацию либо на настоящее, либо на совсем ближайшее будущее, в котором хорошо бы дожить до следующего принятия государственного бюджета, пережить ближайшие выборы и так далее. Такое отсутствие стратегии и дальнего плана видения — отсутствие утопии, если хотите, хотя утопия в конечном счете — это то, чего вообще быть не может, — так вот, именно этот горизонт будущего, как мне кажется, характеризует и то, что мы называем «властью». Таков временной горизонт собственно государственной политики.

— Опять же, не есть ли это некий глобальный тренд?

— Это абсолютно точно глобальный тренд.

— В Европе утопия тоже исчезла.

— Да, совершенно верно. Антрополог Джейн Гайер написала очень интересную работу, которая касается как западной, так и постколониальной модерности и модернизма в Африке в транснациональной «атлантической» перспективе. Она в ней говорит о структуре социального времени, причем не как абсорбирующей или использующей прошлое, а как об ориентации на будущее. Эта ситуация характеризует прежде всего экономические ритмы: граждане, приобретайте сейчас, расплачиваться будете когда-нибудь потом. План настоящего здесь самый главный, хотя он подкреплен горизонтом очень далекого будущего, где рыночная экономика все сама разрешит и все противоречия будут сглажены, долги отданы. А для более раннего поколения, которое пришло во взрослую жизнь в 40–50-е годы, именно этот дальний горизонт был под вопросом. Люди тогда совершенно не принимали как данность, что рыночная экономика все разрешит, некоторые, напротив, верили в коммунизм или социальное государство. Так же и настоящее было необязательно точкой непосредственного и постоянного удовольствия. Но для них было совершенно очевидно, что именно они будут делать через 10–15 лет. То есть «ближайшее» далекое будущее было четко спланировано. Они были уверены, что останутся через 10–15 лет на той же работе, на которой они сейчас, или что карьера, которая началась сейчас, примерно так и будет идти по той же колее до пенсии.

— Это то, что называется «перспектива модерна».

— Да. И это «ближайшее далекое будущее», если воспользоваться ее термином, было «эвакуировано». То есть оно было просто вырезано и осталось настоящее и очень далекое будущее. В этой конфигурации социального времени тоже есть глобальный тренд. Мне кажется, что в России как государственная политика, так и повседневность следуют примерно этой же темпоральности.

— Это в каком-то смысле тупиковая ситуация. Потому что далекое будущее никогда не наступает. А это ближайшее будущее длится, и длится, и в конце концов превращается в повседневность: актуальная повседневность просто растягивается навсегда… Можно ли предположить, что выход из этого состояния возможен, и это и есть революция? Но революция не та, которая была прежде, не революция XX века, а какая-то другая революция, возвращающая структуру времени, в котором можно уже сейчас делать что-то, чтобы уже в средней перспективе общество стало иным (то есть пришло бы к утопии)? Но при этом важно мочь делать что-то, что не было бы продолжением знакомой и в общем уже слишком привычной повседневности. Потому что ситуация, когда повседневность закрыта и вы наперед знаете, что с вами будет… — это то, за что постоянно критикуют буржуазное общество. Это и есть буржуазный образ жизни, буржуазное представление о жизни: вы рождаетесь, работаете где-то на кого-то, потом вы умираете… И нужна революция для того, чтобы эту скуку пресечь, и жизнь должна стать опять интересной. Постсоветская безальтернативность делает жизнь неинтересной, но это обычная и многократно описанная «неинтересность» жизни при капитализме. Трудно было бы ожидать чего-то иного при строительстве «нормального капиталистического общества», как некоторые публицисты писали в 1990-е. Поэтому иногда возникает ощущение, что энергия кончилась, в России кончается энергия, жизнь становится серой, приглушенной. Вопрос: может ли или где, в каких местах может возникать такая революционная альтернатива, революционизирование повседневности, которое возвращает или ре-эвакуирует будущее? Я тут бы предположил, что если такая альтернатива обозначится, то это и будет выход из постсоветского.

— У меня на это достаточно пессимистичный взгляд. Настоящее довлеет либо в виде потребительства: потребляйте сейчас, потом будете долги отдавать, либо в другой форме, скажем, в виде жестокой необходимости: нам надо бегать, как белка в колесе, все время деньги зарабатывать, а сам заработок нестабилен. Концы с концами все время не совсем сходятся, и эта постоянная беготня в колесе никогда не заканчивается. Оказывается, что эта нестабильность достаточно стабильна — это надолго, — и я здесь не вижу никакой радикальной альтернативы. Здесь, конечно, речь о светской (секулярной) современности. Но варианты будущего и его временные горизонты также предлагаются религиозностью, которая сейчас в мире на подъеме и принимает новые формы — и не только в мусульманском мире, но и в мире христианском. Очень интересные процессы в этом плане идут в тех же Соединенных Штатах, в протестантизме. Но у меня как у светского человека достаточно пессимистичный взгляд. Ориентированность на злобу дня, на сегодняшнее, — это надолго. И многие западные коллеги ставят вопрос о том, что изменение этого должно прийти с осознанием, например, экологического кризиса, глобального потепления или накопления экологических проблем, загрязнения. Когда звонок будет услышан, придется очнуться и отвлечься от этой повседневной погони за выживанием или постоянным потреблением. Но еще неизвестно, когда это произойдет.

— На такой экологический алармизм критики современного общества делали ставку в 70–80-е. Кажется, сейчас люди к нему уже более или менее привыкли?

— Да, это тоже, кстати, интересный момент. Это уже не новость. С одной стороны, неясно, когда звонок будет услышан и когда люди спохватятся, но может быть они его и не слышат, потому что он звонит давно. «По-настоящему» еще вроде бы не стукнуло, но мы давно привыкли к тому, что может произойти экологическая катастрофа, так же как мы привыкли и к тому, что так называемые новые формы войны — это на самом деле «мир», где хотя и идет какая-то война, постоянно происходит насилие, какие-то взрывы, но все главным образом далеко от «нас», жителей столицы или других больших российских городов, — в Сирии или Дагестане. И по большому счету, несмотря на шокирующие новости о террористических актах в Париже, в целом настоящее характеризует привычка к насилию, которое в глобальной перспективе уже перестало быть новостью и стало чуть ли не просто фоновым шумом.

— Можно ли в этом смысле говорить, что история закончилась? Когда-то у Жижека, если говорить даже не про историю России, а вообще про историю так называемого развитого мира, была формула — «столкновение цивилизаций и есть конец истории». Понятно, что Фукуяму и Хантингтона обычно противопоставляют: если идет постоянная горячая война на стыках цивилизаций, она не может быть выиграна ни той, ни другой стороной, и это навсегда. А внутри — там, где не идут боевые действия, — эта беготня, о которой вы говорите, там люди просто постоянно должны приспосабливаться к тяготам и, так сказать, разумному самоограничению военного времени. А где-то неподалеку насилие… — и больше никакой альтернативы не предлагается. И таким образом для России постсоветское состояние — это просто способ войти во всеобщее состояние «конца истории». Это и есть тот самый путь в цивилизованное общество, про который говорили в 80-е, просто когда по этому цивилизованному пути действительно пошли, оказалось, что…

— Это так, но только с одной стороны. Я все-таки «слишком» историк, чтобы считать, что история закончилась. История, как правило, преподносит сюрпризы, и мы их еще увидим. Конечно, я сейчас сам себе противоречу, только что сказав о глобальном существовании в тени этой беготни в колесе, вечной постсоветскости или «конца истории» в виде вхождения в этот неолиберальный мир — скучный, состоящий из каждодневного зарабатывания денег или довольно стандартного набора потребления… Все-таки, конечно, под этой суетой и беготней происходят изменения. Вести о конце истории несколько преждевременны.

— Откуда могут прийти изменения? Что может разомкнуть этот порочный круг, где точки размыкания?

— Смотрите, например, во что входит сейчас Россия экономически.

— Во что?

— Это состояние даже не кризиса, а это некое новое экономическое состояние с практически нулевым ростом экономики. В это состояние вошла Япония в конце 90-х годов, и западные страны после кризиса 2008 года.

— Сейчас там рост.

— Он не такой уж и большой. Пока еще непонятно, как это все описать и что это за тип экономических отношений, но совершенно очевидно, что эта ситуация отличается от тех экономических отношений, которые существовали в России или на Западе 10–20 лет назад, и это новое состояние сейчас совершенно непонятно. В качестве решения этого кризиса не подходят ни созданные ранее неолиберальные, ни кейнсианские экономические модели. Именно поэтому сейчас экономисты похожи на генералов, которые всегда хорошо готовы к прошедшей войне.

— Все экономисты?

— Практически, но в первую очередь — так называемые неолиберальные экономисты: их рецепты, как иметь дело с кризисом, сложились на опыте кризисов второй половины ХХ века.

— Но есть и неоинституциональная экономика.

— И что? Что она предлагает? Впрочем, я просто говорю о том, что современная экономическая ситуация показывает: история всегда удивляет. Это новая реальность, с которой непонятно как иметь дело. Это и есть пример той самой новизны.

— Но не той, которой хотелось бы?

— Дело в том, что, если «новизна» — это та, которой хотелось бы, это как раз из эпохи модерна, жившего языком утопий. Конечно, это будет новизна, но, боюсь, не совсем желанная.

— А сейчас утопии могут быть только постсекулярные, то есть связанные с религией, с новыми формами религиозности, или возможны еще секулярные утопии?

— Мне кажется, что в принципе сохраняются утопии и вполне секулярные. И на Западе, и в России сохраняется утопия социального государства, например. Притом что все более и более ясно, что это утопия.

— Вторая утопия, которая приходит в голову, — это утопия «прав человека», то есть представление о возможности такого глобального режима, при котором всем без исключения людям могут быть предоставлены равные гарантии соблюдения их основных прав.

— Да, еще одна утопия. Это не завтра, которое обязательно наступит, но тем не менее связанные с этой утопией ожидания сохраняются. Возможно, наша ошибка в том, что хочется говорить, что произошел четкий сдвиг и ясно, в какую сторону. Например, в постсекулярную эпоху. Или, скажем, в эпоху постмодерна. Но как раз историчность настоящего в том, что социальные, культурные, экономические тренды не предопределены. Они неизвестны. И это движение будет нас удивлять.

— Есть такое понятие «общество знаний» или экспертократия. Это такое устройство мира, когда знание является ведущим фактором производства и развития общественных отношений. Общество структурируется в соответствии с когнитивными компетенциями людей. Об этой утопии говорили в связи с глобализацией лет 10–15 назад, сейчас она уходит совсем, и становится понятно, что общество знаний невозможно. Или же оно может вернуться, как вы думаете? Или уместнее говорить про некий новый «век толп»?

— Вы меня все время пододвигаете к тому, чтобы я определил некую доминанту эпохи.

— Да, если ее можно определить.

— Пафос всего, что я говорю, как раз направлен против этого. Я говорю, что на самом деле сейчас все более сложно определить качество настоящей эпохи.

— Но ведь хочется?

— Хочется. Но если вам хочется, то вы и пробуйте. Я же замечу, что общество или эпоха экспертного знания — эпоха того, что вы называете обществом знаний, господства определенного вида авторитетности экспертов, «знающих», — это из списка того, что сейчас находится в кризисе, это одна из составляющих общего кризиса. Сейчас оказалось, что не только советологи не могли предсказать конец Советского Союза, но и неолиберальные экономисты не могут понять, что происходит сегодня — а по сути, не просто с 2008 года, но после конца Холодной войны. Налицо кризис этого самого экспертного знания и, соответственно, кризис социального капитала, в частности, западных экономистов как экспертов. Конечно, авторитетность знания претерпевает изменения. Можно подумать, что происходит некая трансформация в какую-то другую ипостась. Опять же, я думаю, что, если найдутся какие-то эксперты, которые четко объяснят, что происходит, им тут же будут все карты в руки. Но, с другой стороны, также нельзя отрицать противопоставление такого знания — экспертного, модерного — знанию повседневному, которое Джеймс Скотт называет, используя греческое слово «метис», то есть хитроумие.

— Смекалка.

— Да. Конечно, начиная от обычных людей, которые смекают, не заняться ли снова каким-нибудь дачным хозяйством, до политиков и правительств, которым необходимо сейчас смекать, что будет, если/когда Британия выйдет из Евросоюза, если произойдет еще какой-то конфликт. Теперь смекалка и интуиция как формы знания оказываются важными в очень многих контекстах.

— То есть в этом неожиданном будущем возвращаются донаучные формы знания? Не планирование, основанное на рациональном предвидении, на знании законов, а то, что можно назвать чутьем, умением «держать нос по ветру» — знание людей, ощущение обстоятельств, эти в общем-то древнейшие способы когнитивного поведения, ориентации?

— Да, но не стоит считать это возвращением. «Возвращение» было бы возможно помыслить, если бы можно было четко поделить историю на эпохи, которые коррелируют формам знания. Но если мы говорим о том, что есть историческая реальность, подвижная, как поток, который сложно укладывается в границы, то такое деление крайне проблематично. В каком-то смысле советскость продолжает «плыть» вместе с нами: мы же начали разговор с того, что четкое различение во времени на «советское» и «постсоветское» не совсем верно. Тезис, что сейчас ретрайбализация, что сейчас снова век хитроумного Одиссея или смекалистых крестьян, зависит от подобного историцистского разделения, что сначала было одно, а потом другое и сейчас идет возврат к некому первому. Как раз против этого я возражаю. Мне кажется, что как раз современное понимание исторического и социального процесса скорее основывается на том, что подобное разделение на эпохи очень условно.

— Но ведь без него трудно схватить собственно временной поток. Как быть с потоком? Нужно ведь создавать какие-то мысленные рамки. Я начал с постсоветского, потому что мне кажется, что тот период истории, в котором мы находимся, определяется как постсоветский. Может быть, начался уже другой период и мы с вами пришли к тому, что постсоветское на самом деле оказывается формой современности? Не затянувшимся прошлым, а современностью? Но ведь нужно же проставлять какие-то вешки?

— А зачем?

— Для того чтобы создать какую-то структуру происходящего во времени.

— А зачем нам нужна структура времени?

— Чтобы рационально схватить, например, что что-то началось, а что-то закончилось, что-то начинается, на что-то мы уже смотрим постфактум и подводим итоги. Скажем, мы уже можем подводить итоги советского. Если не проставлять такие временные отбивки, то как вообще можно мыслить современность? Ее можно мыслить как период до или после, разве нет?

— Вы правы, но я хочу заметить, что тезис о возрождении более архаического, «донаучного» когнитивного аппарата нам нужен для того, чтобы спасти рациональный аппарат, оперирующий дискретными единицами. Если это возможно, тогда выживает не только хитроумный Одиссей, но также и те самые рационалисты, которые все делят на четкие периоды и четкие, отстроенные единицы измерения. Но это все зависит от того, как именно понимать время.

Мы на самом деле подходим к самому интересному для меня вопросу и к области моих научных интересов в настоящий момент. Социальное время можно понимать как некую сумму таких дискретных единиц: эпоха модерна — эпоха постмодерна, советское — постсоветское, традиционное — современное и так далее. Это одна схема, которая в принципе определяется разделением, проведением ясных и видимых временных границ. А если время понимать по-другому, как некую текучую непрерывность в духе, например, Бергсона, тогда эти процессы выглядят по-другому. Здесь важно, как именно мы понимаем время, при помощи которого мы измеряем процессы, о которых мы сейчас говорим. И мы в антропологии или истории сейчас прекрасно понимаем, что все эти временные рамки множественны и что на самом деле мы не можем описать реальность, оперируя только одной системой временных координат. Сейчас стоит задача, как описывать социальные или исторические процессы, одновременно используя несколько временных координат, а не только одну.

— Тогда еще появляются циклы и разные скорости.

— Есть разные скорости, и есть разные циклы, есть просто разные типы социального времени. Есть время телеологическое, в котором будущее полагается «изначально», и есть время распада, энтропии и так далее, то есть их много.

Мы начали разговор, выделяя одну временную рамку — сначала советское, потом постсоветское. Из этого вытекает один вопрос: где провести границу советского-постсоветского. Но есть также и другой вопрос — какие временные координаты более интересны, чтобы описывать социальный процесс. Это методологический вопрос, то есть это не просто вопрос того, как понимать постсоветскость, ее конец или продолжение сегодня. Это не о том, как понимать ближайшее прошлое и ближайшее будущее и настоящее. Это вопрос также как понимать, например, начало ХХ века или Французскую революцию. То есть вопрос «как?» более принципиален, чем вопрос «что?». Можно рассматривать различные исторические периоды или различные исторические события, различные социальные процессы в разное время, но вот вопрос, как именно их рассматривать.

— Но тогда получается, что в некоторых временах, в некоторых рамках понятие постсоветского вообще не имеет содержания. Скажем, «1 марта 14-го года» становится временной отбивкой в некоторых рамках, а в других нет?

— Да, в некоторых временных рамках, к примеру, с точки зрения неизбежности или судьбы, советскости нет вообще, а есть некая «вечная» судьба России.

— Это консервативная рамка.

— Да, она может быть консервативной, но необязательно. Мы можем сейчас согласиться с тем, что такова была судьба у России, и начать что-то делать, что-то этому противопоставлять, ждать каких-то радикальных интервенций. То есть я хочу сказать, что консерватизм или не консерватизм — это вопрос позиции в рамках этой временной перспективы.

— Этот вопрос подразумевает политическое самоопределение, которое идет вслед за методологическим.

— Да. Но этот же вопрос связан с тем, возможно ли другое понимание времени. Допустим, мы рассматриваем современность не с точки зрения каких-то сигналов о будущем, а с точки зрения отвала с ломом прошлого, как если бы мы сидели на краю огромного археологического раскопа, на отвале которого все прибывает и прибывает этот лом.

— Это и называется постсоветское?

— Можно сказать, да. Мы сейчас зашли на территорию антропологии времени, и это тема для отдельного разговора. Я сейчас ограничусь тем, что отмечу, насколько разными могут быть эти временные рамки и координаты. Допустим, мы видим не столько приближение какого-то будущего, сколько то, как растет гора обломков прошлого. Когда я работал в поле в Сибири, то один охотник, эвенк, мне рассказывал о своем советском прошлом. Ему во время наших разговоров в 90-е годы было примерно лет 65. Он говорил: вот что интересно — строишь, строишь, строишь, непонятно, что строишь, и непонятно, зачем. То, что ты строишь, меняется, вчера это была коллективизация, потом укрупнение, потом еще что-то. Сейчас — капитализм. Как в известном анекдоте: взрываешь храм Христа Спасителя, начинаешь строить Дворец Советов, а потом бассейн «Москва»…

— На одном и том же месте.

— И в этой ситуации может меняться цель — что именно ты строишь. Политические и модернизационные зигзаги от одного проекта к другому происходят достаточно часто, а постоянными оказываются только строительные леса, они все время там стоят. Парадоксальным образом, эти строительные леса и есть то, что уже построено. И более того, из этой рефлексии охотника о советскости следует, что в какой-то момент ты перестаешь понимать: находишься ли ты в еще не построенном будущем или уже в его обломках.

— Спасибо!

Беседовал Михаил Немцев

Комментарии