Владимир Кантор

Провокация и клевета как стиль самодержавного правления (к судьбе Чернышевского)

Бессрочный революционер, или дело без обвинения

4 677

4 677

В десятом номере «Современника» Чернышевский публикует статью «Русский реформатор» — о графе Сперанском. Статья имела, мне кажется, помимо рассказа о трудности быть реформатором в России, еще важнейшие обертона. Во-первых, это было как бы возвращение в саратовскую юность, когда граф Сперанский приглашал его отца к себе на службу, тонкая духовная нить связи с человеком, пытавшимся перестроить Россию. Во-вторых, это был явный вызов дворянской элите, ненавидевшей разночинцев — Достоевского, Добролюбова, его самого, да и графа Сперанского — и сорвавшей возможность реформ в России. «Словом сказать, Сперанскому не удалось достичь исполнения своих планов, не удалось достичь даже и того, чтобы хотя сколько-нибудь отражался характер его намерений в вещах, исполненных при его содействии; мало того: вышло так, что осуществившаяся часть его работ приняла характер, противоположный духу, которым должна была проникнуться по его предположению. Как могло произойти это? <…> Сперанский был сын священника, как известно читателю, попросту сказать — был бурсак, или попович. Барон Корф справедливо выставляет очень рельефным образом это обстоятельство, которому принадлежало значительное влияние на судьбу Сперанского. <…> Говоря просто, общество князя Куракина не допустило Сперанского в свой круг» (Чернышевский, VII, 796–797). Замечу, что граф Толстой в своем великом романе из неприятных ему русских героев выводит бывшего семинариста Сперанского, чем-то напоминающего французского мещанина Наполеона. Но также и Чернышевского. Особенно неаристократическим смехом: «Тонкий звук голоса Сперанского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своей фальшивой нотой почему-то оскорблял чувство князя Андрея». Всем известен был пронзительный смех НГЧ, сам он в «Прологе» без конца иронизировал над тем, что его главный герой Волгин (автопортрет автора) неумолчно смеется: «Мелодичности своих рулад он нисколько не удивлялся, но решительно не понимал и сам, как это визг и рев выходят у него такие оглушительные, когда он расхохочется. Обыкновенным голосом он говорил тихо». Столкновение с семинаристами Чернышевским и Добролюбовым таким образом отразилось и далее в толстовском творчестве.

Толстой не хотел реформ, он мечтал о тотальной смене всех принципов русской и европейской культуры. В основе отказа графа от мировой культуры была мысль, что разночинцы — помеха в контакте дворянства с народом, который и несет подлинную правду. Впрочем, еще в статьях Толстого начала 60-х о том, как он обучает крестьянских детей, все эти идеи прозвучали. Чернышевский ответил ему в статье о толстовском журнале «Ясная Поляна», где писал, что нельзя обожествлять народ, который не является собранием «римских пап, существ непогрешительных». Наверно, Толстой это заметил.

В декабре 1861 года «Серно-Соловьевич по поводу благополучного окончания студенческого дела устроил вечер, на котором, между прочим, присутствовали Чернышевский и подлежавшие высылке студенты. На этом вечере велись оживленные разговоры, и кто-то из студентов высказал несколько мыслей, довольно радикального характера. По этому поводу Чернышевский с некоторой горечью заметил: “Эх, господа, господа, — вы точно Бурбоны, которые ничему не научились и ничего не забыли… Ни тюрьма, ни ссылка не научают нас!” На эти слова кто-то из присутствующих сказал, что, может быть, и Николаю Гавриловичу придется познакомиться с Петропавловскою крепостью или со ссылкой. На это Чернышевский с улыбкою ответил, что его никогда не арестуют и не вышлют, потому что он ведет себя вполне осторожно и вздором не занимается…» [1]

Как известно, однако, «нам не дано предугадать…»

Впереди был еще более тяжелый 1862 год.

Пожары, или Провокация государственного насилия

Чернышевский и вправду был весьма осторожен, стараясь держать себя в пределах разрешенного. 2 марта в зале Руадзе состоялся литературный вечер в пользу Литературного фонда. В проекте программы, написанной Чернышевским, стояло чтение Достоевским отрывков из «Бедных людей», в окончательном варианте были указаны отрывки из «Мертвого дома». Кроме Достоевского, выступали Некрасов, проф. П.В. Павлов, были музыкальные номера. Чернышевский рассказывал о Добролюбове. По воспоминаниям Николадзе, «он был встречен такою овацией, какой при мне едва ли кто удостаивался. Он не читал, а рассказывал, скромно, тихо. <…> Никакого желания привлечь внимание слушателей, а тем более увлечь их не было и следа. Он даже ни разу не повысил голоса, не сделал жеста. Все было просто. Иногда он трогал свою цепочку от часов. Но что больше всего дивило нас, это то, что никаких жалоб на гнет власти Чернышевский не высказывал. Ничего бесцензурного, никаких заключений он и не старался пускать в ход, и так же просто встал и ушел, как говорил. Зал так и ахнул от разочарования» [2].

Но, как говорится, судьба его уже была записана на небесах. Надо понять (и это я подчеркиваю), что выход государства из системы авторитаризма даже к ограниченной свободе вызывает почти параноические действия власти, которая не знает, как управлять обществом в новой структуре. Да и общество не знает, как себя вести. И возникают почти безумные столкновения общества и власти. Чтобы яснее был мой дальнейший рассказ, хочу привести замечательный анализ эпохи, данный великим историком В.О. Ключевским. В апреле 1906 года, т.е. в период первой русской революции, подытоживая историческое развитие и пытаясь угадать будущее, он заносит в свой дневник: «В продолжение всего XIX в. с 1801 г., со вступлением на престол Александра I, русское правительство вело чисто провокаторскую деятельность (выделено мной. — В.К.): оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков. <.>.. Настоящим питомником русской конспирации было правительство Александра II. Все его великие реформы, непростительно запоздалые, были великодушно задуманы, спешно разработаны и недобросовестно исполнены. <…> Царю-реформатору грозила роль самодержавного провокатора. <…> Одной рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе самые отважные ожидания, а другой выдвигал и поддерживал слуг, которые их разрушали. Полиция, не довольствуясь преследованием нелегальных поступков и чуя глухой ропот, хотела читать в умах и сердцах посредством доносов и обысков, отставками, арестами и ссылками карала предполагаемые помыслы и намерения и незаметно превратилась из стражи общественного порядка в организованный правительственный заговор против общества» [3]. В результате народившееся общество было вытолкнуто правительством, превращавшим любое проявление свободной мысли в преступление, в оппозицию. Началась борьба общества с государством за Россию. Причем если раньше государство воспринималось как стержень России, эти два понятия почти что отождествлялись, то к 70-м годам XIX века они стали полностью противоположны. Появилась задача спасти Россию от государства. Но средства использовались радикалами именно те, которые подбрасывались правительством. Вытолкнутую в революционность общественную оппозицию легко было карать.

Если учесть, что Чернышевский старался предупредить молодежь от радикальных действий, то дальнейшее становится абсолютно сюрреалистической картиной. Самое поразительное, что Чернышевского судили и обвиняли в революционности, как вождя грядущего бунта, а он всеми силами пытался противостоять бунту. В «Письмах без адреса», написанных в марте 1862 года, он говорит о возможном народном восстании: «Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее. Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее <…> даже <…> — интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (Чернышевский, Х, 92). Эти письма — отчаянная попытка воззвать к разуму царя и правительства: «Презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня» (Чернышевский, Х, 92–93). Статья была запрещена.

А в мае начались страшные пожары в Петербурге. Вообще-то пожары были не редкость в столице, где много было деревянных и ветхих домов. Занятно и опять-таки символично (кто-то словно указывает ему, что его ждет), что в течение первого года приезда в Питер с женой он увидел ужасающие питерские пожары, которые потом, в 1862 году приписывали ему как вдохновителю нигилистов. Не как поджигателю, а как вдохновителю поджигателей. 16 августа 1854 года он писал: «Милый папенька! Ныне у нас храмовой праздник; вероятно, служит преосвященный. <…> На днях был в Петербурге ужасный пожар, какого не бывало лет тридцать или более. К нашему счастью, это было на другом конце города, в Измайловском полку. Пожар продолжался целые сутки; выгорело все пространство между 6-ою и 1-ою ротами Измайловского полка, длиною около версты, шириною также едва ли менее. Считают, что сгорело до 130 домов.

В этот же самый вечер был другой страшный пожар на Гутуевском острове в устьях Невы. Спешу прибавить, что тот и другой были от нас на расстоянии шести или восьми верст, и следовательно, мы не могли нисколько беспокоиться лично за себя. Но сколько сот или тысяч людей разорены теперь!» (Чернышевский, XIV, 262).

Начало 60-х, после Манифеста об освобождении крестьян, питейных бунтов, восстания в селе Бездна, призывов «Колокола» к революционной борьбе, ареста студентов и ряда профессоров, временного закрытия университета, было мало сказать напряженным. А тут еще появились прокламации, чего в России не бывало никогда. В прокламации «Молодая Россия» говорилось совершенно по-герценовски: «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком “Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!” двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни, другой людей, но может случиться, и это последнее вернее, что вся императорская партия, как один человек, встанет за государя. <…> В этом последнем случае, с полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: “в топоры”, и тогда… тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам! <…> Кто будет не с нами, тот будет против; кто против — тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами» [4]. Разумеется, испугалось и правительство, и общество. Как-то надо было выходить из этой ситуации, и прежде всего власти, поскольку именно государство поставлено охранять мир и спокойствие. Как пишет исследователь, «в этой раскаленной атмосфере громовым ударом для правительства явилась распространенная 14 мая в Петербурге прокламация “Молодая Россия”. <…> Два дня спустя начались петербургские пожары. Правая пресса и значительная часть либеральных публицистов связали эти два события: прокламацию и пожары. Возможно, они были правы, но только в чем была связь? Толкнула ли эта прокламация на поджоги левые элементы, или правительство, подстегнутое такой прокламацией и не видя другого выхода, само решилось на них?» [5] Известно, что пожары продолжались свыше двух недель, происходили в разных районах города: на Большой Охте, Ямской улице, в Московской, Каретной, 3-й Адмиралтейской частях, на Малой Охте, где выгорела вся Солдатская слободка. Причина — необычно жаркая и сухая погода, установившаяся в Петербурге. Особенно сильным был «апраксинский» пожар 28 мая, который уничтожил несколько тысяч лавок Апраксина двора.

Разумеется, и в прокламации, и в пожарах были обвинены студенты. Прокламация увязывалась, как понятно, с пожарами. Газеты (официозные, полулиберальные и либеральные) печатали предположения, слухи, сплетни. Достоевский очень переживал и прокламации, и пожары. Существует его воспоминание 1873 года о визите к Чернышевскому в эти дни, существует и воспоминание Чернышевского об этом же эпизоде. Достоевский начинает свой рассказ с выражения своей чисто человеческой симпатии к Чернышевскому: «С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились» [6]. Интересно, что Герцен всем приезжавшим рассказывал о своей неприязни к Чернышевскому. Найдя у своей двери прокламацию, Достоевский, хоть и не думал о причастности НГЧ к этому произведению, рассчитывал на его влияние среди радикалов. «Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет.

— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию. Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.

— Ну, что же? — спросил он с легкой улыбкой.

— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

— Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся вашего мнения.

— Я никого из них не знаю.

— Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.

— Может, и не произведет действия» [7].

Кажется, последняя фраза была решающей. Достоевский и сам понял, что люди, сочиняющие такие тексты, не могут быть близки кабинетному ученому. Версия Чернышевского, написанная в ответ на воспоминания Достоевского, иная. Он прямо связывает его визит с пожарами. Очевидно, позже, осмыслив все произошедшее, Достоевский сменил причину своего визита, хотя смысл своей просьбы оставил — остановить революционеров. Чернышевский так описал визит писателя: «Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф.М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора “Бедных людей”. Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: “Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими”» (Чернышевский, I, 777). Чернышевский, пораженный, что в публике «могли сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка», тем не менее, чтобы успокоить Достоевского, обещал употребить свое влияние. Достоевский сам не понял, что своим вопросом он поддержал фантомность образа Чернышевского. И все же опыт безвинно осужденного каторжанина позволил ему по-другому взглянуть на ситуацию. Он написал о пожарах статью, но известна она стала лишь в начале 70-х уже прошлого века.

Замечу все же, что никто из трезвомыслящих не решался обвинить в поджогах власть и полицию, но и в то, что это делает молодежь, тоже не все верили. Острее прочих об этом в статье «Пожары» для своего журнала «Время» написал Ф.М. Достоевский. Статья попала не просто в цензуру, а на стол императору, задавшему вопрос, кто автор. И статья не была допущена к печати. Достоевский среди прочего (текст был немаленький) писал:

«Догадок в народе ходит довольно. Одна из таких, не скажем довольно распространенная, но достоверно существующая, касается нашего молодого поколения, наших бедных студентов. Надеемся, что нам в этом случае позволят быть откровенными: дело слишком важное и затрагивает самые горячие вопросы. Там, где делается самый страшный упрек русскому юношеству, посвятившему себя науке, на которое справедливо возлагаются надежды всей мыслящей России, нельзя молчать. Тут надо разъяснять дело до конца и все выводить на чистую воду. Итак, мы будем объясняться напрямки. В пожарах между прочим обвиняют студентов. И ведь это догадки не в одном только простом народе, а кое-где и в других сферах. Мы даже полагаем, что в народе они появились не сами собою, до них дошел не сам народ, а очень может быть, они перешли в него извне. Очень трудно предположить, что народ ни с того, ни с сего вдруг стал бы подозревать в таком страшном злодеянии студентов. Откуда же, спрашивается, это подозрение?

Недавно вышла возмутительная прокламация и, как все потаенное и запрещенное, прочитана с жадностью. По крайней мере, мы не встречали еще никого, кто не читал бы ее. Излишне было бы говорить, что она возбудила отвращение. Вот и говорят, что люди, напечатавшие “Молодую Россию”, способны на все, что они не остановятся ни пред какими средствами, что поджоги — первые симптомы их деятельности. Положим так, хотя они в этом случае очутились бы в положении человека, желающего гладить своего друга по голове железной рукавицей, утыканной гвоздями. Но доказано ли, во-первых, что люди, производящие поджоги, в связи с “Молодой Россией”… доказано ли, и это самое главное, то особенно важное обстоятельство, что настоящее наше молодое поколение и именно студенты солидарны с “Молодой Россией”? Не отвергаем, что нашлись люди, положительно доказывающие, что “Молодая Россия” принадлежит студентам. Но где эти факты, раскрытые следствием, которые ясно доказывали бы действительную солидарность студентов с подобными явлениями?» [8]

Пожалуй, откровеннее было бы написать, что молодежь тут ни при чем, что вообще надо бы поискать другие силы, которые способны ради достижения государственных целей на любые провокации. Но власть, как известно, своих следов в преступлениях не оставляет. Но провокации не мог заказать никто другой. Пройдя кружок петрашевцев и будучи арестован, Достоевский лучше прочих мог понимать, что такое провокация. Но «за кружком Петрашевского <…> следили давно уже, и на вечера к нему введен был от министерства внутренних дел один молодой человек, который <…> аккуратно бывал на сходках, сам подстрекал других на радикальные разговоры и потом записывал все, что говорилось на вечерах и передавал куда следует» [9] (выделено мной. — В.К.), — вспоминал позднее член кружка литератор А.П. Милюков. Этот молодой человек был некто П.Д. Антонелли, сын российского академика живописи. Он даже знакомил петрашевцев со «свирепыми черкесами», якобы готовыми «на переворот», а на самом деле бывшими дворцовой стражей Николая. Петрашевцы были арестованы, судимы, революционный заговор, однако, не был обнаружен. И все же они были осуждены. Нечто похожее произошло и после майских пожаров.

Тем не менее, фантом был и все в него верили, даже Достоевский поддался. Как написано в комментариях к тексту НГЧ о его встрече с Достоевским, «молва связывала с пожарами имя Чернышевского. “Знаменитый апраксинский пожар (пожар Апраксина двора произошел 28 мая 1862 года. — Ред.), — писал А.Н. Пыпин в своей “Записке о деле Н.Г. Чернышевского” 18 февраля 1881 г., — происшедший, как после, образумившись, утвердительно говорили, от мошеннического поджога лавочника, дикая молва громко приписывала нигилистам, а Чернышевского провозглашала их главой» (см. «Красный архив», 1927, т. XXII, с. 219)» (Чернышевский, I, 821). Стоит сослаться на воспоминания князя Кропоткина: «Как бы то ни было, пожар Апраксина двора имел весьма печальные последствия. После него Александр II открыто выступил на путь реакции. 12 июня (на самом деле 7 июля. — В.К.) был арестован Чернышевский и заключен в Петропавловскую крепость. Общественное мнение той части общества в Петербурге и в Москве, которая имела сильное влияние на правительство, сразу сбросило либеральный мундир и восстало не только против крайней партии, но даже против умеренных. Несколько дней спустя после пожара я пошел навестить моего двоюродного брата, флигель-адъютанта. В конногвардейских казармах, где он жил, я часто встречал офицеров, сочувствовавших Чернышевскому. Двоюродный брат мой до тех пор сам был усердным читателем “Современника”; теперь же он принес мне несколько книжек журнала и положил их предо мною на стол, говоря: “Отныне, после этого, не хочу иметь ничего общего с зажигательными писаниями, довольно!” Слова эти отражали мнение “всего Петербурга”. Толковать о реформах стало неприлично. Атмосфера была насыщена духом реакции. “Современник” и “Русское слово” были приостановлены. Все виды воскресных школ запретили. Начались массовые аресты. Петербург был поставлен на военное положение» [10].

От пожаров до ареста

«Современник» был приостановлен сразу после майских пожаров, на восемь месяцев. Приостановлен, не закрыт! Удивительная игра государства с обществом. Пусть все знают, что журналом недовольны, да, может, и финансово он пострадает, если не рухнет, за восемь месяцев невыхода. Думаю, что финансовая подоплека тоже учитывалась в этом ударе. В июле Ольга Сократовна уехала с детьми в Саратов. Но что делать с тем, кого молва уже назвала инициатором, вождем радикалов, тайным инициаторов пожаров, своего рода русским Нероном? Хотя, правда, Нерон, был императором, Чернышевский — всего лишь литератор.

Что делать? И это было уже понятно. «Задолго до ареста Николая Гавриловича Сераковский передал ему разговор с Кауфманом, директором канцелярии военного министерства. <…> Кауфман говорил, что Чернышевский имеет вредное влияние на общество и потому должен быть сослан. “Но ведь его статьи печатаются с дозволения цензуры, и он ничего противозаконного не делает: как же его сослать ни с того ни с сего?” — “Мало ли что! политическая борьба все равно что война; на войне все средства позволительны; человек вреден — убрать”» [11]. Но Чернышевский знал, что за ним нет никакой вины, которая могла бы подпасть под действие российских законов. Поразительно, что такой трезвый человек мог верить, что Россия уже вступила в правовое пространство. Но — верил! А тут еще странная попытка Герцена помочь недавно им обруганному «Современнику».

Вот рассказ близкого семье Чернышевского человека: «Семью Чернышевского тем не менее не на шутку взволновало напечатанное в “Колоколе”, по случаю запрещения “Современника”, предложение Герцена — печатать этот журнал в Лондоне на его счет. Это уже был удар не в бровь, а в глаз. Чернышевскому не трудно было объяснить своим друзьям, что эта мысль абсолютно неосуществима. Вслед за тем Ольге Сократовне студент высших курсов и наш товарищ по заключению Евгений Печаткин, брат книгопродавца и соучастник в бумажной фабрике, сообщил, что Чернышевскому грозит неминуемый арест, и предложил ей деньги и паспорт на чужое имя для бегства за границу, куда впоследствии и она может перебраться. Чернышевский решительно отказался от этого любезного предложения. Он доказывал при мне, что, став эмигрантом, он будет отрезан от России, “от общественного пульса”, и, отстав, превратится в ненужного болтуна. Эти выражения мне памятны отчетливо. Они-то меня самого и спасли позже от эмигрантства» [12]. Добавлю, что публикация в «Колоколе» случилась, как нарочно, почти одновременно с арестом НГЧ!

Но власть сама его пыталась вытолкнуть в эмиграцию. Подальше от российских дел, понимая, что реальной вины у него нет, но есть пространство независимости, которое он создавал в русском обществе. В донесении агента Третьего отделения от 5 мая 1862 года находим относящееся к данному сюжету агентурное донесение: «23 апреля у Чернышевского был какой-то фельдъегерь г. военного генерал-губернатора; он узнал прежде у швейцара, дома ли г. Чернышевский, и тогда уже пошел к нему, когда получил утвердительный ответ. После нескольких минут фельдъегерь вышел в сопровождении Чернышевского, который очень благодарил его за что-то» [13].

Разъяснение этого визита, и весьма любопытное, можно найти в воспоминаниях С.Г. Стахевича, политического ссыльнокаторжного, который с 1868-го по 1870 год был вместе с Чернышевским в Александровском заводе, где вел подробные разговоры с знаменитым каторжником, получившим от заключенных уважительное прозвище «стержень добродетели». Стахевич вспомнил и эпизод с фельдъегерем от петербургского генерал-губернатора, перепутав, правда, титул, называя князя графом. Но похоже, что в остальном он передал беседу довольно точно: «За недолго перед арестом Николая Гавриловича к нему заявился адъютант петербургского генерал-губернатора графа Суворова; граф был личный друг императора Александра II. Адъютант посоветовал Николаю Гавриловичу от имени своего начальника уехать за границу; если не уедет, в скором времени будет арестован. “Да как же я уеду? Хлопот сколько!.. заграничный паспорт… Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта”. — “Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было”. — “Да почему граф так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого?” — “Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют, в сущности, без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот графу и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно”. Разговор кончился отказом Николая Гавриловича последовать совету Суворова: не поеду за границу, будь что будет» [14]. Это был, конечно, выбор своей судьбы, хотя маленькая надежда оставалась: ничего противозаконного он не писал и не делал. Поразительно, насколько «философский пароход» абсолютно в российской традиции. Это один из архетипов отношения российского правительства к инакомыслию. Или уничтожение, или тюрьма и каторга, но уже при Александре II Освободителе была испробована попытка высылки инакомыслящего за границу, когда деятельность неугодного не подпадала под российские законы о наказаниях. Ленин был в традиции российской власти, а Чернышевский — из тех мыслителей, что отказались сесть на «философский пароход» и были далее уничтожены.

Впрочем, до ареста был еще вроде бы житейский эпизод — история с Ольгой Сократовной. Чтобы зарабатывать деньги на жизнь, квартиру, карету, ложу в театре и прочие прихоти Ольги Сократовны, Чернышевскому приходилось неимоверно много работать. Еще раз подчеркну, что, несмотря на житейски достаточно свободное поведение жены, толпу молодых людей, окружавших ее, Чернышевский оставался однолюбом и человеком твердого решения: ей можно, потому что она свободная. Окружающие, даже близкие к НГЧ люди смотрели на нее с осуждением. В своей поэме о ней написал Некрасов. Чернышевский знал, что поэт изобразил ее под именем Маши, знал, что это про О.С. сказано:

Завтра Маше подруга покажет

Дорогой и веселый наряд,

Ничего ему Маша не скажет,

Только взглянет — убийственный взгляд.

Как писал его знакомый поздних лет, «знал он и большинство сплетен про О.С. Все это, конечно, тяжело ложилось на его душу, но вызывало в ней не уныние, а желание дать отпор» [15]. И так было во все эти годы. Он всегда защищал ее. Только в контексте этого рассуждения сможем мы оценить эпизод 10 июня 1862 года в Павловске. Речь шла о слишком вольном обращении ротмистра Любецкого с О.С. и ее сестрой. Как было сообщено в отчете III отделения, «при выходе из вокзала адъютант Образцового кавалерийского эскадрона ротмистр лейб-гвардии уланского полка Любецкий, приняв по ошибке двух дам за женщин вольного обращения, оскорбил их. Бывшие при них четыре студента окружили Любецкого и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из этих дам — жена литератора Чернышевского, а другая — сестра ее. Любецкий через родственников их и полицмейстера просил извинений, но Чернышевский <…> домогался отдать дело на суд общества офицеров» (Чернышевский, XIV, 833). И вправду, Чернышевский обратился к начальнику ротмистра полковнику Марковскому. Тот отказал литератору. Тогда Чернышевский написал одно за другим два письма известному литератору, автору военных реформ военному министру Д.А. Милютину. Милютин тоже отказал НГЧ в его просьбе. После майских пожаров людям при власти уже было ясно, что Чернышевский не тот человек, за которого можно заступаться. Уже был утвержден императором список лиц, «у которых предполагается сделать одновременный строжайший обыск». НГЧ стоял первым номером, но он сам про это ничего, разумеется, не знал. Как пел Высоцкий: «Но свыше, с вышек, все предрешено». Чернышевский написал тогда, что собирается лично обратиться к каждому из офицеров этого эскадрона, чтобы узнать их мнение о поступке сослуживца. При этом он добавил: «Я не то что прошу Вашего разрешения или согласия, — в подобных вещах не следует искать разрешения или согласия, — я только заявляю Вашему высокопревосходительству о своем намерении, — заявляю по принятому мною правилу осторожности в поступках. Я не хочу делать ничего предосудительного» (Чернышевский, XIV, 453).

Впрочем, это была осторожность хуже самой дерзкой дерзости. Литератор, причем арестант без пяти минут, позволял себе разговаривать с министром как на равных, будто он жил в правовом обществе. И Милютин, человек осторожный, отвечать не стал, а сообщил об инциденте в III отделение. Все разворачивалось с бешеной скоростью, телега жизни ускоряла ход. 10 июня был инцидент, а уже 15 июня он получил письмо из канцелярии III отделения:

«Управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии, свиты его величества генерал-майор Потапов, свидетельствуя совершенное почтение его высокоблагородию Николаю Гавриловичу, имеет честь покорнейше просить пожаловать к нему, генерал-майору Потапову, в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, завтра, 16-го числа, в два часа пополудни.

15 июня 1862 г.» [16].

Управляющий хотел лично познакомиться с Чернышевским. Зачем? У меня соображение простое: из наблюдений над миром животных. Хищник любит поиграть с полупридушенной жертвой. Сталин обычно дружески беседовал накануне с человеком, про которого знал, что он завтра будет арестован, а потом и расстрелян. Видимо, это общая психология злодеев. Так и Александр Львович Потапов играл. «При дальнейшем разговоре с генералом Чернышевский спросил последнего, не имеет ли правительство каких-нибудь подозрений против него, Чернышевского, и потому может ли он уехать в Саратов, так как в Петербурге ему в виду закрытия “Современника” делать нечего, на что Потапов ответил, что правительство против Николая Гавриловича ничего не имеет и ни в чем не подозревает…» [17] Был Потапов, как описывают его современники, невзрачный, маленького роста, непредставительный. Впрочем, и Берия, и Ежов тоже ростом не отличались. И точно, через неделю вышло распоряжение Потапова.

Распоряжение начальника III отделения

«Признается необходимым сделать распоряжение о невыдаче, без особого разрешения, заграничного паспорта литератору Николаю Чернышевскому.

27 июня 1862 г.» [18].

А ведь когда-то Потапов дружил с Михаилом Лермонтовым в период юнкерских стихов поэта, был даже адресатом одного из его посланий (1838), в котором безнравственность ставится как основа миропонимания Потапова. Целиком привести это стихотворение, пожалуй, невозможно, но вот четверостишие:

Борделя грязная свобода

Тебя в пророки избрала,

Давно для глаз твоих природа

Покров обманчивый сняла.

Александр Львович Потапов

Разумеется, трудно найти человека, не грешившего в молодости. Трудно, но возможно. При этом отметим, что Лермонтов перерос свои поэмы, преодолев их любовью. Ситуация борделя немыслима для Чернышевского. Чернышевский был человек не бунта, не грязи (хоть и писал в юношеском дневнике, что его «не испугает грязь и пьяные мужики», не испугает, однако! Но в нее он не окунется), а свободы, причем правовой. Юношеский дневник Чернышевского стал одним из доводов обвинения. Почему юношеское поведение Потапова не наложило вето на его жандармскую деятельность? И дело тут не в эротической распущенности или целомудрии. Речь — о разнице между свободой и произволом. Поневоле приходится сравнивать ситуацию Чернышевского с пушкинской. Г.П. Федотов назвал Пушкина «певцом империи и свободы». Но авторитарному режиму трудно перейти в модус свободы. И когда есть безумный страх, что человек свободы, даже посмертно, может оживить в душах людей понятие о свободе — уже тем, что такой был, его стараются из общества изъять. Пушкина царь запретил хоронить в Петербурге, выслав ночью его тело в Михайловское на телеге в гробу, обернутом рогожей, в сопровождении жандармского ротмистра Ракеева — того самого, что спустя двадцать пять лет уже в чине полковника арестовывал Чернышевского. Только одному из друзей (А.И. Тургеневу) было разрешено сопроводить гроб опального после смерти поэта. Кто лучше поэта скажет о поэте и царе?! Цветаева:

Кого ж это так — точно воры ворa

Пристреленного — выносили?

Изменника? Нет. С проходного двора —

Умнейшего мужа России.

Ракеев, видимо, был специалистом по литераторам в Третьем отделении. Не только провожал гроб Пушкина из Петербурга в Святые горы. Но в 1861 году проводил обыск у М.Л. Михайлова. Впоследствии дослужился до генерала. Он и приехал среди бела дня как бы с визитом к НГЧ. Вот поразительно простодушный рассказ Антоновича, молодого критика «Современника»: «В 1862 году Николай Гаврилович Чернышевский жил близ Владимирской церкви, в Большой Московской улице, в первом этаже дома Есауловой, числящегося в настоящее время под № 4. В июле, 7 числа, мне нужно было спросить Николая Гавриловича о чем-то касательно печатания сочинений Добролюбова, и я около часу пополудни отправился к нему, застал его дома, нашел его в его кабинете, где мы и переговорили с ним о деле, по которому я пришел к нему, и потом разговор наш перешел на разные другие посторонние предметы. Николай Гаврилович жил тогда в квартире один с прислугой, так как его семья, жена и два сына, уехали в Саратов. Спустя полчаса к нам явился доктор Петр Иванович Боков, и мы трое, уже не помню почему, из кабинета перешли в зал. Мы сидели, мирно и весело беседовали, как вдруг в передней раздался звонок, так, около двух с половиной часов. Мы подумали, что это пришел кто-нибудь из знакомых лиц, и продолжали разговаривать. Но вот в зал, дверь в который вела прямо из передней, явился офицер, одетый в новый с иголочки мундир, но, кажется, не жандармский, — так как он был не небесного голубого цвета, а черного, — приземистый и с неприятным выражением лица. Войдя в зал, он сказал, что ему нужно видеть господина Чернышевского. Николай Гаврилович выступил ему навстречу, говоря:

— Я — Чернышевский, к вашим услугам.

— Мне нужно поговорить с вами наедине, — сказал офицер.

— А, в таком случае пожалуйте ко мне в кабинет, — проговорил Николай Гаврилович и бросился из залы стремительно, как стрела, так что офицер растерялся, оторопел и бормотал: где же, где же кабинет?

Свою квартиру Николай Гаврилович сдавал внаем, так как решился оставить ее и переехать на другую, и потому я в первую минуту подумал, что офицер пришел осмотреть квартиру с целью найма ее. Растерявшийся офицер, обратившись в переднюю, повелительно и громко закричал: “Послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского, и проводите меня туда”. На этот зов явился из передней пристав Мадьянов, которого Боков и я знали в лицо. Появление пристава сразу осветило для нас все, и мы поняли, кто такой этот офицер и какая цель его визита. Пристав, проводив офицера в кабинет, возвратился к нам и на наши расспросы сказал, что офицер — это полковник Ракеев, которого мы знали как доку по политическим обыскам и арестам и как петербургского домовладельца. Затем пристав рассказал, что Ракеев явился к нему и потребовал, чтобы он проводил его к Чернышевскому, — на что пристав заметил, что, может быть, Чернышевского нет дома; но Ракеев уверенно сказал, что ему хорошо известно, что он дома. На наши вопросы, как он думает о цели визита Ракеева, пристав отвечал, что полковник по всей вероятности произведет только обыск, а не арестует Чернышевского, так как он приехал на дрожках, а казенной кареты нет. Затем пристав стал убеждать нас уйти из квартиры. Да нам больше ничего не оставалось, как только уйти. Но мы перед уходом непременно пойдем проститься с хозяином, заявили мы. Зачем это, убеждал нас пристав, что за церемония, можно уйти и не простившись. Мы решительно заявили ему, что мы непременно пойдем проститься с хозяином и тем более, прибавил я, что моя шляпа и мой сверток находятся в кабинете. Пристав любезно предлагал принести их из кабинета; но я не согласился, и мы с Боковым отправились в кабинет.

Николай Гаврилович и Ракеев сидели у стола; Николай Гаврилович на хозяйском месте у середины стола, а Ракеев сбоку стола, как гость. Когда мы входили, Николай Гаврилович произносил такую фразу: нет, моя семья не на даче, а в Саратове. Очевидно, Ракеев, прежде чем приступить к делу, счел нужным пуститься в светские любезные разговоры.

— До свидания, Николай Гаврилович, — сказал я.

— А вы разве уже уходите, — заговорил он, — и не подождете меня?» [19]

Очевидно из этих слов, что ареста он не ожидал.

Да и никто не ожидал.

Антонович яснее прочих, да к тому же как свидетель ареста, выразил это чувство: «Мы с Боковым вышли из квартиры Николая Гавриловича, понурив головы и не говоря ни слова друг с другом, и как бы инстинктивно отправились ко мне на квартиру, находившуюся очень близко от Московской улицы. Здесь несколько опомнившись и придя в себя, мы стали обсуждать вопрос: арестуют ли Николая Гавриловича или ограничатся только обыском. Наше решение склонялось на сторону последней альтернативы. Мы думали, что Николай Гаврилович слишком крупная величина, чтобы обращаться с ним бесцеремонно; общественное мнение знает и ценит его, так что правительство едва ли рискнет сделать резкий вызов общественному мнению, арестовав Николая Гавриловича без серьезных причин, каковых, по нашему мнению, не могло быть, — мы в этом твердо были уверены; да и пристав сказал правду, — кареты у подъезда и мы не видали. Вот как мы были тогда наивны и какие преувеличенные понятия имели о силе общественного мнения и о влиянии его на правительство. Да и не одни мы. Как тогда, так и теперь многие повинны в подобной наивности» [20].

Арест Чернышевского был очень важен власти. Если уж такую крупную и влиятельную фигуру можно арестовать среди бела дня, что уж говорить об остальных! Пусть трепещут!

Интересно, что отношение к власти и у простого народа было скорее негативное, справедливости никто от нее не ждал. Когда Антонович с Боковым через полчаса вернулись, «отворила дверь прислуга, заливаясь горькими слезами.

— Бедный барин, — говорила она сквозь слезы, — его взяли, они его погубят; а тут как нарочно еще барыня уехала» [21].

Чернышевский еще очень долго ждал, что все прояснится, увидят, что ни одно его действие не подпадает под судебные статьи, и его выпустят.

Но лишь через двадцать лет он оказался дома.

Алексеевский равелин и подготовка ареста

Как говорил Пушкин, «бывают странные сближения». Речь у него шла о сближениях исторических и личных. Такие сближения в судьбе и творчестве Чернышевского и Достоевского настолько поразительны, что порой кажутся мистическими. Видимо, два христианских писателя думали о схожих проблемах. Но биографические совпадения! Вот что удивительно. Среди книг с дарственными надписями, преподнесенных Герцену русскими визитерами, — книга Ф.М. Достоевского «Записки из мертвого дома», на которой стоит надпись: «19 (7) июля 1862 года» (отмечу, что это день, когда в России был арестован Чернышевский): «Александру Ивановичу Герцену в знак глубочайшего уважения от автора». Чернышевский оказывается в том же Алексеевском равелине, где почти пятнадцать лет назад провел восемь месяцев Достоевский. И дело-то, за которое его судили, было вполне литературное. И так же долго со многими провокациями готовился арест петрашевцев, среди которых Достоевского суд признал «одним из важнейших преступников». Более того, сделал первый шаг к тому Мертвому дому, который описал Достоевский. О духовных и интеллектуальных пересечениях этих двух гениев мне еще придется говорить.

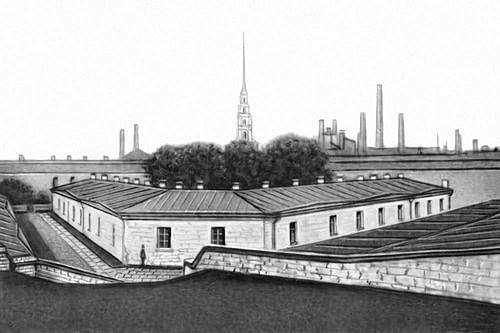

Алексеевский равелин

Пока же стоит сказать, что Чернышевский тоже был признан одним из важнейших преступников, более того, «коноводом» революционеров. Он был помещен в Алексеевский равелин, который просуществовал как политическая тюрьма с жестким режимом до 1884 года, а в 1895 году был снесен. Эту тюрьму называли Секретным домом. Арестант значился по номеру камеры, в которой содержался. По прибытии его делалась запись; «Прибыла личность», в случае смерти или перевода в другое место заключения записывали: «Убыла личность». Чернышевский значился по очереди под номером одиннадцать (№ 11), затем десять (№ 10) и, наконец, двенадцать (№ 12).

Но тема Герцена еще не закрыта. Как и Достоевский, он духовно и событийно связан с Чернышевским, отношения были скорее скверные, хотя и при взаимном уважении. В крепость Чернышевский попал из-за письма Герцена. 1 июля в лондонском пабе отмечали пятилетний юбилей «Колокола». Решили на следующий день собраться у Герцена. Некто Ветошников, сообщив, что завтра утром уезжает, спросил, нет ли каких поручений. Огарев написал несколько слов Серно-Соловьевичу, а Герцен (сам писем Чернышевскому никогда не писавший) сделал в письме приписку для НГЧ, что готов издавать с ним вместе «Современник» на свой счет в Лондоне: «Мы готовы издавать “Современник” здесь с Чернышевским или в Женеве — печатаем предложение об этом. Как вы думаете?» (Герцен, XXVII. Кн. 2. 707). Среди гостей Герцена оказался агент III отделения Г.Г. Перетц. Все, что вез с собой Ветошников из Лондона, попало в руки жандармов. Герцен этого, конечно, не хотел, но потом долго оправдывался в своей неосторожности, восклицая, что не является же он агентом полиции. Конечно, нет, но очень важным генералом от эмиграции, а потому и неосторожным, не очень понимавшим, что в России можно, а что повлечет за собой неустранимые последствия. И 7 июля Чернышевский был арестован. Полиция работала споро. Но эта быстрота объяснялась уже долгим поиском компромата на Чернышевского. Сразу надо сказать, что с правовой точки зрения в этом письме не было ничего преступного. Автор просто размышлял вслух, ничего конкретного не предлагал, тем более ничего не делал. Но нужен был повод.

Еще Пушкин писал о мнении народном, которое необходимо любому властителю, чтобы совершать поступки, противоречащие праву и здравому смыслу. Чернышевский не нравился, его независимость мысли казалась почти призывом к революции. Теперь прошу читателя обратить внимание на даты. За десять дней до майских страшных пожаров, 27 апреля, шеф жандармов В.А. Долгоруков подал Александру II ежегодный доклад о состоянии умов в России. Больше всего власть пугало возникшее свободное мнение, которое, конечно, было результатом реформ, но совершенно непривычно для самодержавия: «Из редакторов издаваемых в здешней столице наиболее либеральных журналов (“Современника”, “Русского слова”, “Русского мира”, “Века”, “Морского сборника”, “Экономиста”, “Искры” и других) и сотрудников их, литераторов и педагогов, возникло незаметным образом русское литературное общество, которое, желая иметь ежедневные сходки, основало в минувшем году Шах-клуб. Некоторые члены сего клуба, как-то: Чернышевский, Гиероглифов, Благосветлов, Некрасов, Утин, Спасович, Костомаров и другие — скрытною политическою деятельностью и обширными сношениями своими возбуждают подозрение в неблагонамеренности. Главный предмет рассуждений их в клубе составляют необходимость введения в России конституционного правления и уничтожения цензуры» [22]. Иными словами, была боязнь обратной связи. То, к чему власть пришла к 1881 году, — о необходимости Конституции, то есть элементарного европейского правления, было проговорено в начале 1860-х. Власть к этому пришла, но поздно. Слишком много отрицательных соков накопилось в государственном организме. И убийство императора было в пространстве этого взаимонепонимания.

В тот же день была подана императору и записка «О чрезвычайных мерах», в которой среди прочего говорилось: «Взвесив все вышеизложенное и основываясь на опыте, может быть, окажется менее опасным и более удобным прежде всего воспользоваться общественным расположением к князю Суворову, дабы предоставить ему, призвав к себе порознь вышеупомянутых сомнительных лиц и проникнув в их предположения, предварить их, что они подозреваются, что за ними строго следят и что всякий предосудительный проступок подвергнет их сильному наказанию» (Дело, 132). Против этих слов Александр с жандармской предусмотрительностью написал: «По моему мнению, подобное предварение не поведет ни к чему, а и напротив того, даст возможность главным коноводам уничтожить и скрыть все бумаги, могущие их уличить» (Дело, 133).

В тот же день на утверждение императора был подан «список лиц» из 50 человек, которых надо было обыскать. И первым главным коноводом стоял Чернышевский. Приведу начало этого длинного списка, где главным основанием для обыска были отношения с Чернышевским.

Список лиц, у которых предполагается сделать одновременный строжайший обыск (Дело, 133–135)

| 1. Литератор Чернышевский. | Подозревается в составлении воззвания «Великорусе», в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству. |

| 2. Подполковник Шелгунов. | Подозревается в том же и, кроме того, был в тесной дружбе с преступником Михайловым. |

| 3. Полковник Обручев. | Подозревается в участии составления воззвания «Великорусе» и находится в беспрерывных сношениях с Чернышевским. |

| 4. Два брата Серно-Соловьевичи. |

То же. |

| 5. Профессор Пыпин. |

То же. |

| 6. Захарин (служащий в пароходном обществе «Кавказ и Меркурий»). |

Находится в подозрительных сношениях с Чернышевским. |

| 7. Огрызко, типографщик. | Находится в подозрительных сношениях с Чернышевским, и, кроме того, последние воззвания отпечатаны шрифтом, имеющимся в его типографии. |

| 8. Рычков, артиллерийский офицер. | Родственник Чернышевского, подозреваемый в сообщничестве с ним. |

| 9. Боков, доктор (находящийся под судом по делу поручика Обручева и распространения «Великоруса»). |

Подозревается в преступных сношениях с Чернышевским, к которому имеет во всякое время доступ. |

| 10. Елисеев, литератор. |

То же. |

| 11. Студенский, бывший студент университета. | Родственник Чернышевского, который употребляет его постоянно для письма. |

| 12. Благосветлов, литератор. | Обнаруживает постоянно враждебные чувства к престолу и правительству и первенствует в Шах-клубе, где ведет резкие разговоры. |

| 13. Антонович, литератор. | Приятель и сотрудник Чернышевского, которому приписывается составление некоторых воззваний. |

| 14. Лавров, полковник. | Бывал на студентских сходках, изъявлял сочувствие студентам, обратил на себя внимание нерасположением к правительству. |

Стоит отметить, что вина очень многих, названных в этом списке, заключалась в их общении с Чернышевским. Но надо было подготовить общество к обыскам и возможным арестам, наэлектризовать его. Майские пожары начались 15–16 мая и длились около двух недель. В поджогах были обвинены студенты и их «коноводы», радикальная журналистика, если можно назвать ее радикальной. Но у страха глаза велики. Вроде бы это давало право правительству «зажать рты, кому нужно». Прислушиваясь к толкам, люди различных мнений и партий, либералы и консерваторы, соединились в одном: остановить и прекратить. Но кар требовали далеко не все. Против огульных обвинений выступил князь Суворов. Выступил против и великий русский писатель. В своей запрещенной цензурой статье «Пожары» Достоевский резко отвел от студенчества обвинение в поджогах, а стало быть, и от так называемых коноводов молодежи: «Людям, которым приходит в голову сваливать страшную беду на молодое поколение, не мешало бы помнить, что всякое подозрение должно прежде всего быть основано на фактах, что чем страшней подозрение — тем оно должно быть основательней, потому что в противном случае делается страшная, незаслуженная обида; что нужно исследовать дело прежде, нежели указывать его виновников явно ли, словами прямо, или самым молчанием на вопрошающее обвинение. Не к простому народу, не к людям, умеющим только повторять чужие слова, относится наше обвинение, наш протест. Он касается всех тех, кто или сознательно распространяет подобного рода догадки в народе, или намерены молчать ввиду грозных толков. Они должны помнить, что в каждом молодом студенте останется навсегда горькое воспоминание о когда-то возведенной жестокой клевете на всю корпорацию, к которой он принадлежал» [23].

Были те, кто поддерживал власть в этом мнении. 5 июня 1862 года генерал Потапов получил письмо, подтверждавшее, что правительство разбудило мифологическое сознание общества: «Что вы делаете, пожалейте Россию, пожалейте царя! Вот разговор, слышанный мною вчера в обществе профессоров. Правительство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, какие идеи проводит Чернышевский — это коновод юношей — направление корпусных юношей дано им — это хитрый социалист; он мне сам сказал (говор. проф.), что “я настолько умен, что меня никогда не уличат”» (Дело, 146–147). Подчеркнем: анонимный автор ссылается на профессоров, очевидно, Петербургского университета. А приводимые им слова очень напоминают разговоры юного Чернышевского, бравировавшего своей оппозиционностью в Саратове. А общался он там больше всего с профессором Н.И. Костомаровым. Продолжу цитирование, а потом сравним с мемуаром Костомарова. «Эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов и пойдет напролом, не пренебрегайте ею. Избавьте нас от Чернышевского — ради общего спокойствия» (Дело, 147). Хочу отметить, что слова из анонимки были буквально процитированы (и закавычены) в тексте приговора, хотя по строгому правовому закону анонимное письмо не может служить уликой.

Пожары и есть кровь и ужас. Но вот «Автобиография» Костомарова, бывшего друга дома в Саратове, — автобиография, написанная в 1869 году, где он так пересказывал слова Чернышевского: «Никакое из правительств, существовавших в различных формах, не может назваться хорошим: все носят в себе зародыши зла, и нам нужен радикальный переворот. Прудоново положение, что собственность есть зло, Чернышевский развивал до крайних пределов (но это не так, собственность оценивается им всегда позитивно. — В.К.), хотя и сознавался, что идеал нового общественного строя на коммунистических началах еще не созрел в умах, а достичь его можно только кровавыми разрушительными переворотами. Чернышевский на Руси, можно сказать, был Моисеем-пророком наших социалистов, в последнее время проявивших свою деятельность в таких чудовищных формах» [24]. А теперь последнее письмо анонимного автора: «Спасибо вам, Александр Львович, что засадили Чернышевского, — спасибо от многих. Только не выпускайте лисицу, пошлите его в Солигалич, Яренск — что-нибудь в этом роде — это опасный господин, много юношей сгубил он своим ядовитым влиянием» (Дело, 148). И сравним со словами Костомарова: «Припоминаю себе многое из жизни, когда Чернышевский как бы играл из себя настоящего беса. Так, напр., обративши к своему учению какого-нибудь юношу, он потом за глаза смеялся над ним и с веселостью указывал на легкость своей победы. А таких жертв у него несть числа. <…> То же было и в Петербурге, где он сделался, так сказать, идолом молодежи» [25]. Почти буквальное повторение. Но что же у него было за учение? Об этом скажем несколько слов в связи с его романом. Этот Костомаров не родственник главного клеветника и губителя НГЧ, но человек тоже вполне черный. Ему принадлежит статья о необходимости судить евреев за употребление в религиозных целях крови христианских младенцев. Замечу в скобках, что отец Чернышевского в период гонений усыновил еврейского мальчика и дал ему свою фамилию и отчество. Так сказать, приемный брат НГЧ.

После ареста заработало мифологическое сознание («нет дыма без огня»), проснулась подлость, обычная человеческая неблагодарность и неблагородство. 6 августа 1862 года Кавелин пишет Герцену: «Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся мне возмутительными. Революционная партия считает все средства хорошими, чтоб сбросить правительство, а оно защищается своими средствами. Не то были аресты и ссылки при подлеце Николае. Люди гибли за мысль, за убеждения, за веру, за слова. Я бы хотел, чтоб ты был на месте правительства, и посмотрел бы, как бы ты стал действовать против партий, которые стали бы против тебя работать тайно и явно. Чернышевского я очень, очень люблю, но такого brouillon, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видал. И было бы за что погибать! Что пожары в связи с прокламациями — в этом теперь нет никакого сомнения (выделено мной. — В.К.)» [26]. Достоевский не поверил, не поверил и С.М. Соловьев. Что-то слабое в нем было. А Чернышевский хорошо говорил о нем: «С уважением вспоминал о Кавелине, с которым более близко сошелся весной 1862 года. — Умер у него сын, — говорил Николай Гаврилович, — и он очень тосковал, так вот я, чтобы рассеять его как-нибудь, каждый день навещал его» [27].

Конечно, Кавелин оказался полностью подчинен общему мнению, которое формировалось правительством. После решения 27 апреля надо было сформировать общественное мнение. И с помощью пожаров оно было сформировано. Увы, как писал Мартин Хайдеггер, человек оказывается поглощенным повседневными заботами и забывает о своем бытии. Он теряет чувство своей «подлинности» и впадает в усредненное существование, в «неполноценные» способы бытия в мире. Это бестревожный путь конформизма. Человек превращается в одного из «них» (das Man), вливается в анонимную толпу, принимает ее ценности и усваивает ее способы поведения и мышления. И интеллектуал Кавелин, человек по душе благородный, оказался неспособным к самостоятельному взгляду на Россию.

Ну, а Костомаров, как видим, играл роль проводника мифа, подпитывая и мифологическое сознание власти.

«Извиняться никому не придется»

Но власть, поместив Чернышевского в Алексеевский равелин по случайному в общем-то поводу, столкнулась с проблемой чрезвычайной. Реальных улик противоправительственных действий и даже высказываний не было никаких. Было еще письмо Огарева, но оно скорее звучало в поддержку Чернышевского, ибо в письме говорилось, что Чернышевский просит лондонских агитаторов не завлекать юношей в разные радикальные союзы. На допросе Чернышевский объяснил это ясно и спокойно: «Лицо, которому я поручал передать Герцену, чтобы он не завлекал молодежь в политические дела, — г. М.И. Михайлов, ездивший за границу летом 1861 года. Слова, что я “имею влияние на юношество”, означают, что я как журналист пользовался уважением в публике. “Знамя”, о котором упоминается в письме, — наше обычное общинное землевладение, которое я постоянно защищал, но относительно которого все-таки выражал сомнение, удержится ли оно против расположения к потомственному землевладению, — это объясняется в статье “Современника” (моей), которою Герцен остался недоволен; выражение “ехали вместе” относится к тому, что я, подобно Герцену, защищал обычное наше общинное землевладение. Поручение М.И. Михайлову отклонять Герцена от вовлечения молодежи в политические дела основывал я на общеизвестных слухах о том, что Герцен желает производить политическую агитацию, — я поручал Михайлову сказать Герцену, что из этого не может выйти ничего хорошего ни с какой точки зрения, что это повело бы только к несчастию самих агитаторов» (Дело, 218–219). Впрочем, допрос был позже. С 7 июля до 30 октября Чернышевского ни разу даже не вызвали на допрос. Он просто сидел в камере несколько месяцев практически без контактов с внешним миром. Только в октябре ему разрешили писать.

И первое письмо 5 октября он пишет жене. Надо еще учесть, что после закрытия «Современника», оставшись без постоянного заработка, он отправил жену с детьми не на дачу в Павловск, а к родным в Саратов, продал экипаж, мебель и всякую утварь, чтобы были деньги на жизнь. При этом он понимал, что О.С. привыкла к обеспеченной жизни, что родственники его небогаты, что возможны столкновения, поэтому первой его задачей было, зная ее тяжелый характер, успокоить жену и показать, что жить им надо достойно, чтобы не было стыдно перед потомками: «Об одном только прошу тебя: будь спокойна и весела, не унывай, не тоскуй; одно это важно, остальное все — вздор. У тебя больше характера, чем у меня, — а даже я ни на минуту не тужил ни о чем во все это время, — тем больше следует быть твердой тебе, мой дружок. Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь» (Дело, 264). Действительно, Ольга Сократовна, страдая от непривычной денежной скудости, требовала каких-то денег от небогатых стариков Пыпиных, как пишет в своей книге о любви в жизни Чернышевского В.А. Пыпина. Чернышевский не знал этих деталей, но, будучи человеком умным, вполне мог догадаться, что так может быть. Отсюда просьба быть спокойной и «не уронить себя». Далее он разворачивает эту тему, вспоминая Аристотеля: «Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было делано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» (Дело, 265).

Об Аристотеле он писал, мог думать, что имя ей не незнакомое. И все же — Сократовна. Смешно сказать, что и здесь некое странное сближение. Тестя его звали Сократом, а древнегреческий мудрец был осужден за то, что неправильно думал и, как счел суд, развращал умы молодежи. Странная рифмовка через тысячелетия с судьбой Чернышевского, которого тоже обвинили в развращении молодых умов. Но Сократ (судя по тексту Платона) отстаивал себя, говоря о себе как оводе, который послан кусать афинян, чтобы они не ленились думать. И добавлял, что его убийство будет страшно не для него самого, но для его убийц, потому что после его смерти они едва ли найдут такого человека, который бы постоянно заставлял их стремиться к истине. Но при этом в словах афинского мудреца — и твердость, и непреклонность позиции в отстаивании своего права думать: «Даже если бы вы меня отпустили и при этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы <…> отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше не занимался этим исследованием и оставил философию, а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть. <…> То я бы вам сказал: <…> О мужи афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать» [28]. Эта речь Сократа до оторопи напоминает слова и поведение Чернышевского, когда ему предлагали эмигрировать, просить помилования, лишь бы он по-другому думал, а он был упорен, говоря, что он ничего дурного не делает, только философствует, что приписывание ему чего-то недозволенного есть не более чем зловещая сплетня — губительная для него, но все же сплетня.

Сократ

Но главное, для чего он писал это письмо, — успокоить жену и близких, что он здоров, но сведений о движении своего дела не имеет: «Когда мне скажут что-нибудь, я уведомлю тебя, а теперь ровно ничего не знаю. <…> Чуть не забыл приписать, что я здоров. Целую детишек. Будь здорова и спокойна. Тысячи и миллионы раз целую твои ручки, моя несравненная умница и красавица, Ляличка, — не тоскуй же смотри, будь… А какая отличная борода отросла у меня: просто загляденье» (Дело, 266). Ироническая фраза в конце письма должна была показать, что он по-прежнему полон самоиронии, а следовательно владеет собой. Интересно, что сравнение себя с Аристотелем было воспринято полицейским начальством тоже как крамола и желание ниспровергнуть существующий строй. Чернышевский спокойно отвечал, хотя, наверно, с таким чувством, когда беседуешь с не желающими тебя понимать дебилами: «В дело введено мое письмо к жене (л. 154). О политической стороне этого факта не говорю здесь: она излагается мною в другой просьбе моей. Письмо это дало тему, также вошедшую в письмо г. В. Костомарова к Соколову, и несколько строк, в которых я тут называю себя Аристотелем, много раз повторяются потом в деле, как уличение меня собственными моими устами в непомерности самолюбия и наведения тем на мысль, что человек с подобным самолюбием не может не быть врагом общественного порядка (дело, л. 157, лл. 283 и 286). В числе моих слабостей есть гордость — качество, противоположное мелкому самолюбию, хотя бы и непомерному, но все-таки, качество, имеющее свои забавные стороны. Я люблю смеяться над своими слабостями. Все мои статьи, все мои письма к людям близким наполнены моим иронизированием над собою. Может быть, это также недостаток. Но до него нет дела уголовному следствию. Ирония не предмет XV тома Свода законов» (Дело, 386–387; выделено мной. — В.К.). Меж тем это и вправду была отчасти самоирония.

Но время шло. Четыре месяца! Безо всякого объяснении, почему арестован и за что. Почему держат в равелине? Наконец, настало 30 октября. Понятно было, что улик нет и обвинить его не в чем. Как он пишет императору, он ждал еще две недели. Попросил, чтобы его вызвали в Следственную комиссию. Его не пригласили, тогда он попросил у коменданта Петропавловской крепости разрешения написать императору. Ему разрешили. Письмо сохранилось. Я его приведу, но прежде нужен контекст. Очень часто русские литераторы, попавшие в опалу, в крепость, в ссылку, на каторгу, писали письма императору, в которых каялись и просили пощады. Остановимся, однако, на письме Михаила Бакунина, которого считали тоже «коноводом» всех европейских либералов (скажем, в 1849 году он руководил восстанием в Дрездене). Немцы его арестовали, потом выдали императору Николаю, который посадил его в крепость. Через пару лет, в 1851 году, он пишет императору «Исповедь». Не буду уж говорить, что исповедь возможна только духовному лицу, но Бакунину было не до тонкостей: «Государь! Я — преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью: она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества, что смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, государь, если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце Вашего императорского величества, государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость, чем тяжелее работа, тем легче я в ней позабудусь!» [29]

Еще одна интересная деталь. В начале бакунинской «Исповеди» Николай написал строчку для наследника — Александра II: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно» [30]. Так что царь-освободитель прекрасно знал из урока отца, как должны заключенные в крепость писать самодержцу. Кстати, из крепости Бакунина выпустил Александр II.

А вот как и что пишет Чернышевский:

«Всемилостивейший Государь. <…> Не из этого хода моего дела я заключил, что против меня нет обвинения, я знал это и говорил это при самом арестовании моем. Но если бы я раньше настоящего времени стал уверять ваше величество, что обвинений против меня нет, вы, государь, не имели бы оснований верить моим словам. Теперь смею думать, что они не покажутся пустыми словами. Если бы против меня были какие-нибудь обвинения, кроме намека, заключающегося в вопросе о моих отношениях к Огареву и Герцену, мне предложили бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим другим обвинениям. Таких вопросов не было предложено; следовательно, и других обвинений нет. <…> Но, государь, самое главное доказательство, что не нашлось возможности оставить на мне какое-нибудь обвинение, заключается именно в том единственном вопросе, который был мне сделан. Спрашивать меня о моих отношениях к Огареву и Герцену — значит показывать, что спрашивать меня решительно не о чем. Всему петербургскому обществу, интересующемуся литературою, известна та неприязнь между мною и ими, о которой я говорил; известны также и причины ее. Их две. Первая заключается в денежной тяжбе, которую имел Огарев с одним из знакомых мне лиц. Он выиграл ее; но в многочисленных разговорах, которые она возбуждала в обществе, я громко порицал действия Герцена и Огарева по этому делу. В моем положении неудобно мне говорить о другой причине неприязни между нами. Но, ваше величество, можете увидеть эту причину из письма Огарева и Герцена, которое сохранилось у меня в бумагах. Неизвестное мне лицо, получившее это письмо, прислало его мне по городской почте в очевидном желании сделать мне неприятность, потому что в этом письме Огарев советует своему корреспонденту побить меня, а Герцен говорит, что я поступаю с ним a la baron Vidil (указание на известный английский процесс: Видиль был приговорен к смерти за покушение на убийство). Почему Герцен так отзывается, и почему Огарев желает, чтобы меня поколотили, пусть объяснит вашему величеству самое письмо их. Государь, имею ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений, — если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста.

Вашего величества подданный Н. Чернышевский.

20 ноября 1862 г.» (Дело, 268–269).

Здесь много любопытного. Например, рассказ об отношениях с Герценом. Теперь мы можем сказать, что в этом рассказе нет ни слова кривды ради спасения собственного живота. Более того, любопытная деталь, о которой мы забываем: что Огарев предлагает кому-то «побить Чернышевского», очевидно за отказ революционизировать молодежь. Но посмотрим, что неожиданного в письме к императору. Заметим, ни одного восклицательного знака. Затем требование справедливости («благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста»). И, конечно, верх непочтительности — это подпись. Обычная подпись — Ваш верноподданный! Чернышевский пишет только: Ваш подданный, просто констатируя факт отношений жителя империи и его сюзерена. И сравним с подписью Бакунина:

«Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь oт искреннего сердца

Кающийся грешник

Михаил Бакунин» [31].

Бакунин вымолил себе ссылку, бежал из нее в Европу, откуда по-прежнему пытался разрушать Россию, создал вместе с Нечаевым страшный «Катехизис революционера», ругал «Что делать?» Чернышевского за реформизм, утверждая, что Чернышевский искал себе этим романом «теплое местечко». Впрочем, в деле НГЧ проявлялись все худшие и лучшие стороны человеческой натуры.

Как мы знаем, Чернышевский несколько раз отказывался от предлагавшихся ему способов эмиграции. Самое поразительное, что и после четырех месяцев беспросветного заключения он считал, что совершил правильный выбор своей судьбы. В тот же день, что письмо царю, он написал отчасти покровительствовавшему ему князю А.А. Суворову, генерал-губернатору Санкт-Петербурга. Письмо важное, в нем он хотел не только смягчить впечатление от достаточно резкого тона в письме императору, тем более что письмо к императору шло через Суворова, но и сформулировать свою позицию не желавшего покидать Россию мыслителя. Попробуем дать некоторый анализ этого письма. В первых абзацах — речь о тоне:

«Ваша светлость. В письме к его величеству я не употребляю ни одного из принятых в обыкновенных письмах к государю выражений чувства; это оттого, что, по моему мнению, человек в моем положении, употребляющий подобные обороты речи, оскорбляет того, к кому обращается, — обнаруживает мысль, что лицу, с которым он говорит, приятна или нужна лесть» (Дело, 269).

Объяснение, понятное человеку трезвому, каковым, видимо, Чернышевский считал Суворова. Поэтому он добавляет столь же трезво, тоном равного человека из образованного общества:

«Потому и к вашей светлости я пишу совершенно сухо. Когда я имел честь говорить с вами в прежнее время, я иногда употреблял теплые слова, которые можно было принимать, как угодно: или за выражение действительного моего уважения и доверия к вашей светлости, или за лесть. Я не стеснялся возможностью последнего предположения, потому что тогда не нуждался в помощи вашей светлости. Теперь — другое дело» (Дело, 269–270).

Иными словами, любое выражение чувств может быть принято за подхалимаж, а в этой ситуации он хочет говорить с губернатором на равных. Хоть он и арестован, но ни в чем не обвинен. И далее — быть может, важнейшее для данной книги соображение. Чернышевский описывает, что его жизнь стала предметом мифотворчества, он это знает и понимает. «Не все слухи обо мне, доходившие до вашей светлости и других правительственных лиц, были верны. Это были слухи политические; но было много слухов обо мне. Когда год тому назад умер мой отец, говорили, что я получил в наследство, по одним рассказам, 100 000 р., по другим — 400 000 р. Или другой слух — даже не слух, а печатное показание: есть повесть известного писателя Григоровича “Школа гостеприимства”; я в ней выведен под именем Черневского (на самом деле в тексте пасквиля — Чернушкин. — В.К.), которому даны мои ухватки и ужимки, мои поговорки, мой голос, все; это лицо, — т.е. я, — выставлено гастрономом и кутилой, напрашивающимся на чужие богатые обеды. Я не напрашиваюсь на изящные обеды уже и по одному тому, что встаю из-за них голодным: я не ем почти ни одного блюда французской кухни; а вина не люблю просто потому, что не люблю.

Этих сплетен обо мне было бесконечное множество. Обратили внимание на те, которые относились к политике; почему бы не обратить его и на те, которые относились к вещам и не политическим, вроде моего наследства и гастрономичности? Степень основательности этих последних могла бы служить мерою основательности и первых» (Дело, 270). Ему много чего приписывали. И революционаризм, и желание сбежать к Герцену, следование западным авторитетам, отказ от традиций отечественной мысли, хотя, быть может, не было в России человека, столь глубоко и сознательно жившего в контексте русской культуры. Но миф — страшная сила, он подминает человека и на стене рисует перстами страшные слова вроде привидевшихся Валтасару. Человек их видит, но поделать ничего не может, хотя вся его жизнь — опровержение этих слов.

Как я уже писал, он знал себе цену и прекрасно понимал, что его известность — причина мифологизации его образа. Напомню его слова, сказанные в юности: «Я не хотел бы славы — она убивает». И Суворову он пишет как раз об этом, только тоном не неопытного юнца, а уже сложившегося, с репутацией ученого: «Почему же обо мне ходило множество нелепых слухов? Я не очень скромен, потому скажу просто: я был человек очень заметный в литературе. Как о всяком человеке, которым много занимаются, говорят много пустого, так говорили и обо мне. Например, много кричали о моем образе мыслей. В моем положении излагать его — неудобно: да, по счастью, и не нужно: я уже излагал его вашей светлости, излагал без всякой надобности, просто потому, что не имел причин скрывать его, — излагал с такими оговорками, которые могли доказывать, что я не хотел лгать или утаивать что-нибудь из него. <…> Я смело утверждаю, что не существует и не может существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству» (Дело, 270–271).

Вроде был выход вырваться из страшного круга сплетен — покинуть Россию. Он не уехал и напоминает об это Суворову, деликатно умалчивая о предложении самого князя, а может, не просто из деликатности, а опасаясь неприятностей для губернатора. Он пишет: «Должен ли я доказать, что не только говорю я это, но что это и действительно так, что их не может существовать? Доказательство тому: я оставался в Петербурге в последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне — завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если бы я мог чего-нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это дело легкое не только у нас, но и везде. Да мне не было и надобности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу, говоря, что устранить запрещение о выдаче мне паспорта он берет уже на себя. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте?» (Дело, 273). Но почему же?

«Реформист-постепеновец» [32] — так именует Чернышевского В.Ф. Антонов. И это очень важное соображение. У него не было расчета на революцию. Это прямо противоположно позиции Герцена, который искал в России как позитива радикально-разрушительных идей, мечтая о разрушении империи, равняя себя то с Ганнибалом («аннибалова клятва»), воевавшим с Римской империей, то с Александром Македонским (псевдоним Герцена — «Искандер»), разрушившим Персидскую империю. Последствия разрушения империи — хаос, горе, принесенное сотням тысяч людей, лишенных своего места жительства и ушедших в изгнание, и пр. — он даже и в соображение не брал. Нечто подобное и вправду случилось после распада Российской империи: несколько миллионов человек, бежавших, спасаясь от гибели, в чужие страны, страшное изгнание, не эмиграция богатого барина, а голодное, нищее скитальчество и десятки миллионов попавших в ужасы Гражданской войны. Радикалы-разрушители, как правило, о последствиях не думают. К теме революции мы еще вернемся, пока же замечу, что в своей философии истории НГЧ был абсолютно оригинален, не повторяя «последних слов» Запада, ибо исходил из конкретных особенностей отечественной истории. Мало кто из современников заметил его оригинальность, но стоит привести слова о Чернышевском наблюдательнейшего консерватора А.С. Суворина: «Он не уступит лучшим характерам прошлого времени», к тому же сделал то, о чем только мечтали славянофилы, — посмел «выйти из пеленок западной мысли и <…> говорить от себя, <…> свои слова, а не чужие» [33]. Он хотел не разрушать, а строить Россию. Немного забегая вперед, замечу, что реформатор не может быть эмигрантом, это позиция радикала.

Ответа не было. Вероятно, он был прав в своих «Письмах без адреса», когда писал: «Презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня» (Чернышевский, Х, 92–93). И все же он был уверен, что его должны выпустить. Ибо никаких улик так и не было найдено. И он писал жене уже 7 декабря: «Когда ты уезжала, я говорил тебе, по поводу слухов, беспрестанно разносившихся, о моем арестовании, не полагаю, чтобы меня арестовали; но если арестуют, знай вперед, что из этого ничего не выйдет, кроме того, что напрасно компрометируют правительство опрометчивым арестом, в котором должны будут извиняться, потому что я не только не запутан ни в какое дело, но и нет возможности запутать меня в какое бы то ни было дело. Эти слова мои верны, и я тебе теперь поясню их результатами, какие вышли наружу, — вероятно, не для одного Петербурга, но и для европейской публики, — моя история, конечно, уже разгласилась, потому можешь и ты знать ее» (Дело, 277; выделено мной. — В.К.). Несмотря на все свое понимание особенности российского пути, он все же рассчитывал на европейскую поддержку, понимая, что реформы Александра — результат европейского давления. Может, так и случилось бы, но русские литераторы, имевшие контакты с западными политиками и журналистами (Герцен, Огарев, Кавелин, Тургенев т.п.), были настолько разобижены Чернышевским, что никто его не поддержал. Более того, скажем, Кавелин, как мы видели, поверил даже в легенду о пожарах. Достоевского в те годы Запад, строго говоря, не знал. Много позднее русские радикалы-эмигранты, общаясь с западными интеллектуалами, рассказывали о Чернышевском. Один из ведущих мыслителей Запада того времени Карл Маркс специально выучил русский язык, чтобы читать Чернышевского, и говорил, что НГЧ — крупнейший русский мыслитель европейского масштаба. Но впервые он услышал о Чернышевском только в 1867 году, когда тот был уже на каторге. Он называл его великим русским экономистом, думал, как воздействовать на русское правительство, чтобы освободить НГЧ. Но было, конечно, уже поздно. Уже была Сибирь. Правда, быть может самый благородный из русских революционеров и друг Маркса, Герман Лопатин, сделал безуспешную попытку освободить Чернышевского. Но это тема следующих глав.

Пока же остаемся в пределах тюремной переписки НГЧ. Важное письмо жене он написал, и вот его судьба: письмо не было пропущено, а рукой начальника III отделения А.Л. Потапова написано: «Копия с довольно любопытного письма Чернышевского к его жене. Но он ошибается: извиняться никому не придется. 12 декабря 1862» (Дело. С. 618: выделено мной. — В.К.). Но для этого нужны были улики, а их пока не было. И Потапов тщательно, я бы даже сказал, со страстью их искал. По свидетельству племянницы, «в то время и долго спустя самому Чернышевскому жестокое будущее не представлялось во всей трагичности. Он был уверен, что неуязвим, он знал, что никаких сколько-нибудь обоснованных улик против него не могло существовать» [34]. Знал это и Потапов. Поэтому и думал о фабрикации улик.

Тем временем жена НГЧ, его «голубочка», натурально бесновалась. «Надвигавшаяся необходимость ограничивать траты оказалась главнейшим бичом, разбившим жизнь неуравновешенной молодой женщины. Запас ее кипучих сил властно требовал личного счастья, как она его понимала, — смены впечатлений, внешнего эффекта, игры, веселья, — и рвался преодолеть преграду, воздвигавшуюся неумолимою действительностью <…> Действительность раздражала ее, как досадная помеха» [35].

И о смысле этой формулы стоит задуматься. Замечательная американская исследовательница называет Чернышевского «человеком эпохи реализма». Тема реализма — постоянная тема и его, и Добролюбова, и Писарева. Но жене он создал условия сказки, когда суровая реальность жизни ее не достигала. Но действительность раздражала и Потапова. В реальности, в действительности улик не было, был рацио и порядок. Нужно было создать хаос, путаницу, в которых расцветает миф. По слову поэта Случевского:

Неподвижен один только — старец веков —

В той горе схоронившийся Миф.

Он в кольчуге сидит, волосами оброс,

Он от солнца в ту гору бежал —

И желает, и ждет, чтобы прежний хаóс

На земле, как бывало, настал…