Марк Харитонов

Эссеистика Роберта Музиля

«Забить гвоздь в струю фонтана»: каторжник творчества

2 586

2 586

От редакции: Марк Харитонов в гефтеровском проекте «Связь времен», год 2000-й.

Фрагмент романа «Конвейер», опубликованного в 11-м номере журнала «Дружба Народов»

1

В романе Роберта Музиля «Человек без свойств» есть замечательные размышления об «эссеизме» как своего рода жизненном принципе, способе отношения к жизни. «Примерно так же, как эссе чередою своих разделов берет предмет со многих сторон, не охватывая его полностью, — ибо предмет, охваченный полностью, теряет вдруг свой объем и убывает в понятие, — примерно так же следовало… подходить к миру и к собственной жизни». Причем эссеистики как таковой среди литературных сочинений Музиля совсем немного — почти всю жизнь он потратил на этот свой единственный, так и не завершенный, мало кем воспринятый поначалу роман. И в самóм романе с иронической (на самом деле заметно уязвленной) усмешкой поминает куда более удачливых, чем он, популярных эссеистов, мемуаристов, авторов так называемых биографий.

Что мешало ему, черт побери, самому добиться заслуженного успеха? Ведь умел же, да еще как! Сам роман читается местами именно как грандиозное эссе. Можно вообще считать его, если угодно, грандиозным эссе, написанным в виде романа. При всем разнообразии лиц, историй, характеров все эти великолепно вылепленные персонажи в одном до неправдоподобия схожи — способностью непринужденно, экспромтом высказывать суждения, доступные на самом деле одному лишь Музилю. А ему-то они давались пожизненным усилием, были выношены, выверены, отточены — ни слова случайного, приблизительного, пустого, никаких промежуточных междометий, без которых на самом деле редко обходится повседневная речь. Мысли элегантные, ироничные, как бы сами собой выпадают из многолетнего насыщенного раствора. То есть уже очевидно перенасыщенного — столь концентрированную эссеистику, оказывается, тоже не так просто усвоить. Лучше всего одолевать за раз страниц по шесть-семь, попутно разбавляя эссенцию. Недаром, чтобы оценить Музиля, публике потребовалось время — дождаться прижизненного признания ему не довелось.

Хотелось бы, однако, понять, что такое для Музиля эссеистика, «берущая» жизнь с разных сторон, но не претендующая на возможность охватить ее противоречивую полноту. Подлинно великой эссеистике, пишет он, чужда «именуемая субъективностью безответственность фантазий, но и «верно», «неверно», «умно», «неумно» — понятия тоже неприложимые к таким мыслям, которые, тем не менее, подвластны законам столь же строгим, сколь тонкими и невыразимыми они кажутся». Ничего себе сказано, а? Надо понимать, законы вроде бы есть, но формулировке не поддаются: как, в самом деле, выразить невыразимое? И мы, вроде бы, догадываемся, что он имеет в виду, а попробуй перескажи, растолкуй. Растолковал бы сам автор. Но, похоже, он как раз и работал для того, чтобы добраться до какого-то трудновыразимого понимания. Мне особенно понятен и близок феномен именно такого писателя. Человека, не излагающего заранее ему ясное — пишущего, чтобы что-то прояснить. Может, мы и живем-то, чтобы понять, зачем.

«Многие предпочитают сумасшедшие мысли трудным», — усмехается снова Музиль. Ну, мы и это по себе знаем. Думать всерьез, говоря между нами — работенка скорей для слишком уж самоотверженного любителя. Или для сдвинутого профессионала, который в такую работу запрягает себя сам, как Музиль. А ведь умел, глядишь, выдать и легкий афоризм — едва ли не на каждой странице встретишь что-нибудь не менее блистательное. Вычленить и выпустить бы их отдельной книгой — она могла бы, наверно, стать популярной, куда популярней, чем весь трудноподъемный роман. «Зоология учит, что из суммы неполноценных особей вполне может составиться гениальное целое». Право же, хорошо! Сложность в том, что сам автор слишком чувствует недостаточность любого частного утверждения. «Такие фразы пребывали среди его занятий, — пишет он об Ульрихе, умном герое романа, а в чем-то своем alter ego, — как не связанные друг с другом и редко посещаемые острова; но когда он окидывал их взглядом, насколько это позволяло его знание, ему казалось, что между ними есть связь, словно эти острова, на небольшом расстоянии один от другого, лежали недалеко от берега, который скрывался за ними, или представляли собой остатки материка, погибшего в незапамятные времена. Он почувствовал мягкость моря, тумана и низких, черных, спящих в желто-сером свете холмов».

И на схожую тему в другом месте: «Фраза эта была неотделима от определенного пространства, от комнаты с желтыми французскими брошюрами на столе, с портьерами из стекляруса вместо дверей, и в груди возникало такое чувство, словно запускаешь руку в распахнутую тушку, чтобы вытащить сердце».

Вот тут действительно проявляет себя подлинный романист, художник, которому нужен все-таки емкий пластичный образ — он способен вобрать в себя, выразить больше иных рассуждений. И Музиль это умеет, да еще как! Роман полон картин, звуков, запахов, впечатляющих описаний, психологических сцен, житейских подробностей. И такие подробности для Музиля — не литературная частность, не антураж. Оставаясь одновременно эссеистом, он старается осмыслить их значение и роль — уловив раньше и лучше многих, сколько они определяют в самóй жизни, культурной, частной, общественной.

«В кино, в театре, на площадке для танцев, на концерте, в автомобиле, самолете, — пишет он, — в швейных мастерских и коммерческих конторах непрестанно возникает огромная поверхность, состоящая из впечатлений, выражений, жестов, манер и переживаний… И совершенно неважно, что из этого удержится, а что снова исчезнет, как подумаешь, сколь великие и, вероятно, напрасные усилия понадобились бы, чтобы прийти к таким революциям в быту ответственным путем умственного развития, через философию, художников и поэтов; ведь из этого видно, какой творческой силой наделена поверхность вещей по сравнению с бесплодным упрямством мозга».

«Бесплодное упрямство мозга» — не слышится ли в этих словах ирония автора по отношению к себе самому? Не о своих ли он мучительных литературных попытках создать «ответственным путем» что-то действительно безусловное, долговечное? «Многие предпочитают сумасшедшие мысли трудным» — о да! А сколько усилий направлено на то, чтобы вообще вытеснить мысли: громом ли электронных инструментов, ритмическими ли движениями — чем угодно, что можно было бы назвать этим нынешним словцом «кайф». Какой опыт мог всерьез рекомендовать другим человек, всю жизнь мучительно ворочавший в мозгу свои сизифовы глыбы?

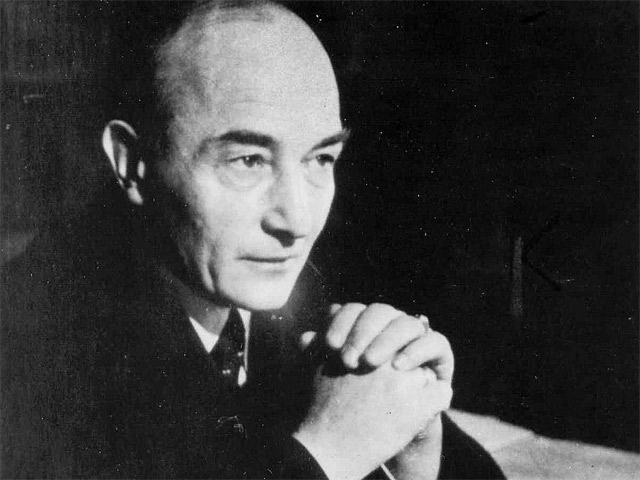

Знавшие Музиля отзывались о нем по-всякому. Отмечали в нем элегантность, замкнутость, вежливость, суховатость, иногда уничтожительную резкость, отмечали чувствительность к похвале и уязвленность преобладающим непониманием — много чего. Но в способности к самоиронии он никем, кажется, не был замечен. Похваливший при Музиле Томаса Манна рисковал испортить с ним отношения. Когда так непросто складывается жизнь, литературная судьба, в самом деле не всегда удается насмешливо взглянуть на себя со стороны. А вот в романе, где доверяешь героям выношенные свои мысли — и тут же, как положено автору, с добросовестностью объективного исследователя их перепроверяешь, неизбежно осознавая их недостаточность — вот тут-то, подчиняясь тому же бестрепетному писательскому долгу, поневоле усмехаешься, словно перед честным зеркалом, а то и покажешь язык самому себе.

Размышления о «бесплодном упрямстве мозга» и о силах, определяющих реальное развитие, Музиль доверяет на этих страницах человеку, которого он себе довольно откровенно противопоставляет — «сверхлитератору» Арнгейму, человеку, сумевшему во всем добиться успеха. «Осторожно, в виде пробы и с приятным чувством личной застрахованности Арнгейм пытался приспособиться к этому неминуемому, как он считал, ходу событий». В словах о «застрахованности» нетрудно уловить, конечно, уже знакомую нам усмешку — Музиль то и дело вынужден был отмечать, насколько ему самому приспособиться не удается. Над успехом он продолжает иронизировать не без блеска. «Существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата.» Можно подумать, он сам-то знал точный рецепт, только не хотел воспользоваться — «как того требует чувство социального благополучия».

Знал ведь и об этом требовании — он все мог понять. (Что не мешало ему бывать беспомощным в делах житейских: он словно не умел обращаться с деньгами, предоставлял жене расплачиваться за него в кафе и покупать билеты в трамвае — без нее он ходить не любил.) «Чистейшая банальность всегда человечней, чем новое открытие», — блистательные выписки можно множить. Вот снова на ту же тему: «В ходе времени обыкновенные и неличные мысли сами собой усиливаются, а необыкновенные пропадают, отчего почти каждый становится все посредственней». Для нас это звучит, пожалуй, даже более современно, чем в пору, когда писался роман. При этом Ульрих, герой романа, отдает себе отчет и в другом: «Нельзя злиться на собственное время без ущерба для себя самого».

Когда читаешь дневники Музиля, его письма или эссе, возникает, право же, впечатление, что сам он порой все-таки злился. Другое дело роман. У него бывало на душе «совсем так, словно он родился с каким-то талантом, с которым сейчас нечего делать», — это автор пишет о герое романа — но, конечно, и о себе тоже. Как положено творцу, Музиль внимательно и бестрепетно, с высот все той же иронии продолжал осмысливать свое время в разных его проявлениях — пробиваясь если не к недоступной, может быть, полноте цельного понимания, то к чему-то, что в романе называется «другим состоянием».

Понять бы, к чему он в конечном счете пришел. Это эссеист предложит нам свои размышления и доберется вместе с нами до результата. В романе Музиля мы вовлечены, так сказать, в поле незавершенных художественных поисков, и мыслей нам предложено тут в избытке, только разбираться приходится самим. Наши толкования скорей всего заставили бы самого автора то и дело скептически вскидывать брови. Иначе не может быть. Ведь это становится уже отчасти не просто его — нашим миром.

В романе есть пассаж о людях, уверяющих «с горькой скромностью», будто они «хотят, чтобы о ценности созданного ими судили лишь через три или десять столетий, но все ощущают как ужасную трагедию немецкого народа тот факт, что действительно великие никогда не становятся его живым культурным богатством, потому что они слишком далеко уходят вперед».

Отрезвляюще действует сейчас сама эта насмешливая, на удивление современная интонация…

2

Почему за столь долгий срок не удалось Музилю довести до конца уже во многом выстроенный роман, даже приблизиться к завершению, которое в основных чертах заранее было намечено и не раз как будто мерещилось?

Писатель, как известно, человек, которому писать особенно трудно. Проблема Музиля была не в так называемых «муках слова» — он исписал за годы работы необозримое множество страниц. Была ли она в том, чтобы на чем-то остановиться, удовлетвориться достигнутым? Если бы сам Музиль мог себе определенно сказать! Выглядит все именно так: чем дальше он продвигался, тем больше открывалось сложных, разветвленных, требующих осмысления и разработки возможностей.

«Я хочу одновременно слишком многого, — записал он однажды… — Отсюда возникает нечто судорожное». Затруднения в работе иногда обострялись до такой болезненной степени (представляется что-то, похожее на заикание), что пришлось даже обратиться к врачу. Доктор Лукач попросил изложить, проанализировать письменно, что же пациенту мешает. Музиль добросовестно выполнил предписание. В своем пространном отчете он, среди прочего, сравнивает себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше себя самого; пишет о попытках расчленить работу, чтобы справиться с ней по частям; однако возникающие при этом идеи оказывается трудно объединить в целое, это действует парализующе.

Доктор, прочитав отчет, посоветовал писателю просто переждать несколько дней, расслабиться, как теперь говорят. «Новая мысль позволит что-то перегруппировать. Или наоборот, перегруппировка породит новую мысль. Важное станет вдруг неважным и отпадет».

Рекомендация дельная. Но ведь то, что предлагал врач, с Музилем как раз и происходило, вот в чем была беда. В марте 1934 года он пишет знакомому, что ему пришлось пересмотреть планы и наброски, сделанные десять лет назад, пожертвовав почти всем, что первоначально должно было составить, собственно, весь роман. И через полгода: «Завершение романа уже обозримо — но путь к нему!»

Так, поднимаясь в гору, уже, бывает, видишь вершину, однако радость оказывается преждевременной: это всего лишь промежуточный выступ, заслонявший вершину другую, только теперь открывшуюся впереди — настоящая ли, однако, и она, окончательная ли? Снизу, от подножья, путь представлялся гораздо более обозримым. А если каждый очередной шаг видоизменяет перспективу, порождает непредвиденные задачи, требует новых решений, поисков? Если каждое найденное решение не прибавляет ясности, а, наоборот, от нее удаляет?..

Нет, продвижение к вершине — пожалуй, тут не самое подходящее сравнение. Скорей возникает чувство, будто человек годами преодолевает разнообразное, необозримое пространство в наивной — при таком-то опыте! — надежде добраться когда-нибудь до места, где земля сходится с небом. Как еще назвать это стремление соединить несоединимое — не сюжетные линии, не судьбы героев, тут дело, как говорится, техники: неуловимую, неохватную реальность с определенной, словесно выраженной мыслью? Если бы опыт хоть прибавлял с годами уверенности! Какое там!

Выразить надо всегда намного больше, чем позволяют ограниченные способности, возможности самого языка. И ведь в каждой работе выкладываешься предельно, словно она единственная и последняя — как же иначе? Но любое завершение оказывается условным, да и может ли оно быть другим? Музиль словно не хотел примириться с этим.

В первой части романа иронически обсуждается некая «утопия точной жизни», возможность все делать осознанно, целенаправленно. «Это значило бы… примерно то же, что молчать, когда тебе нечего сказать; делать только необходимое, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного…» И тут же, в следующей главе, можно прочесть о той самой «утопии эссеизма», когда продвигаешься не в литературе — в жизни как бы на пробу, нащупывая и осмысливая каждый очередной шаг («который может быть сделан в какую угодно сторону, но, чтобы сохранить равновесие, непременно ведет к следующему шагу и всегда вперед»). Во второй части романа герои, брат и сестра, обсуждают возможность действительно полноценного жизнеощущения, они называют его «другим состоянием» (der andere Zustand) — понятие так и остается не вполне определенным. Да и какая может быть в таких материях определенность? В рабочих набросках Музиля возникают намеки на инцестную связь между братом и сестрой, на некое «путешествие к пределам возможного». Там же говорится о «мистике яви» (tägliche Mystik), «о свободе, с какой математика иногда пользуется абсурдом, чтобы придти к истине»…

Музиль, как известно, имел неплохую математическую выучку. Но как он, интересно, предполагал совместить ощущение бесконечно разнообразной, неисчерпаемой, иррациональной жизни с безусловностью математически точного, истинного решения? Это можно бы обсуждать в рамках представлений религиозных, однако от них герои Музиля далеки, и сам он ко всяческим готовым системам относится явно скептически. Ближе к концу романа (впрочем, о конце тут можно говорить совсем уж условно), отчасти в неопубликованных главах, возникает персонаж, проповедующий веру в высшие ценности, покорность заповедям и т. п. «Глаза его сверкали, как два проповедника на возвышении, образованном его длинными ногами».

Ничего не скажешь, Музиль-художник силы своей не утратил, и способность к иронической усмешке до конца ему не изменяла. Сколько попутных идей, эссеистических размышлений, сюжетных линий было оставлено им за пределами текста, в рабочих записях, вычеркнуто из уже готовых глав! Хотя при этом варианты, вызвавшие сомнения, окончательно все-таки не отбрасывались. Он продолжал их хранить, словно не исключая возможности к чему-то вернуться. Исследователям, которым пришлось разбираться в рукописях после его смерти, это дало, что говорить, великолепный простор для самых разнообразных версий и построений; каждый мог скомпоновать на свой вкус наиболее убедительное финальное разрешение.

Но самому-то автору — что ему стоило закруглить сюжет романа хоть так, хоть этак? В жизни чего только ни бывает, в романе тем более. Чего было вообще доискиваться, если будущее героев было для него, пишущего, уже хорошо известным прошлым: впереди их всех ждала мировая война, которой суждено было перевернуть судьбы, отменить планы, обесценить великолепные концепции. «Все линии сходятся на войне», — это Музиль определил заранее в одной из рабочих тетрадей.

Господи, да в конце-то концов — разве нам и без того не ясно заранее, чем все кончится? И к чему бы ты ни пробивался всю жизнь, что бы тебе ни открылось, понимание в конце концов всегда будет недостаточным, давно проверено. Ну и что? Разве мало того, что удалось вместить в написанные страницы?

«Просто смотри, что происходит, перестань честолюбиво помышлять о каком-то совершенно новом теоретическом познании (а ты, значит, был бы его Магометом!)», — словно спохватывается в дневниковых записях Музиль. Увы, рассказчика житейских историй из него просто не могло получиться. Стоило тогда ворочать так долго в перегруженном мозгу те же самые глыбы, изводить себя, не думая о читателе? Неужели непременно требовалось решить что-то все-таки еще и в мыслях?

Какие там утопии померещились его героям? История так называемой «параллельной акции», идеологической подготовки к императорскому юбилею, которую так много обсуждают в романе, оказывается все более безысходным занудством. «Путешествие к пределам возможного» оборачивается в черновых набросках всего лишь поездкой брата и сестры на юг, к теплому морю. Первоначальный восторг сменяется разочарованием, возникает мысль о самоубийстве. Н-да… всего только…

Самого Музиля, продолжавшего писать, тем временем уже настигла Вторая мировая война, он вынужден был эмигрировать, бедствовал — но даже для заработка отказывался отдавать в печать уже оформленные новые главы романа. Смерть дожидаться долго не захотела. «Трагедия потерпевшего крушение человека», — записывает он в рабочих тетрадях. Только ли это о судьбе своего героя — или тут уже предчувствие, что не хватит все-таки жизни, чтобы соединить несоединимое, дотронуться — не в воображении, а взаправду — до влажного холодного краешка, прикоснуться к мерцающей трепетной звезде?..

Помню, какое впечатление произвела на меня история музилевского романа еще до того, как мне его довелось прочесть — история бескомпромиссного стремления к совершенству, в самом деле почти запрограммированного поражения. Почудилось в ней что-то понятное, близкое, даже родственное — как близким и родственным может казаться недостижимый, увы, идеал. Музиль как-то высказался в том смысле, что довольствоваться можно лишь гениальным (nur das Genie sei erträglich, — передает его мнение один исследователь). Слишком лестно было бы, конечно, равнять себя с ним. Дал бы еще кто гарантию, что гениальность эта подтвердится когда-нибудь, хоть после смерти.

Роман оказался действительно выдающимся — но сопоставимы ли были бесспорные достоинства текста с совсем уже беспримерным, самоотверженным, самогубительным усилием автора? — вот ведь какое стало примешиваться сомнение. Можно ли было в самом деле примерить к себе такой опыт? Чужой опыт вообще не про нас, опыт поражения, признаем честно, тем более. Если из него для себя что-то можно извлечь, то урок скорее остерегающий. Жизнь вынуждает быть не то чтобы поскромней — реалистичней, что ли? О себе можно всякое воображать — но кто станет хотя бы поддерживать наше скромное существование до маловероятных лучших времен, как сделал это кружок добросердечных ценителей Музиля, собиравших для него деньги? Некоторые из них даже знали, что Музиль высказывался о них пренебрежительно (а деньги при этом принимал, да с таким видом, словно им оказывал честь). Увы, среди этих добряков оказались преимущественно евреи, которых фашизм скоро лишил возможности ему помогать.

Нет, дело не просто в масштабе таланта. Человек устроен так по своей природе: он не может не стремиться к концу, к желанному завершению, в работе ли, в любви ли. Невыносимо бывает томление, ожидание, сладостно длящееся осуществление, и хочется продлевать это состояние бесконечно, зная заранее, что всему должен рано или поздно прийти конец, что самый счастливый миг, озарение, вспышка тут же неумолимо сделают все прошлым и окажутся прошлым сами — а впереди новое бессилие, новое ожидание, новая надежда, воспоминание о пережитом. В этом, увы, грусть жизни, но из этого она состоит. Иначе нельзя…

И тогда приходит на ум: может, Музиль, не отдавая себе в том отчет, просто не хотел завершать счастливую, мучительную работу? В ней осуществлялась, продолжалась, преображалась собственная его жизнь? Что такое приключения его героев, никогда на самом деле не существовавших, как не приключения его собственной души, его мысли? Усилие этой работы позволяло возобновлять себя бесконечно, не повторяясь, не исчерпываясь ни в каком результате. О да, это бывало мучительно, как бывает мучительна жизнь, это, вообще говоря, непосильно. Нам нужно хоть время от времени удовлетворение, отдача, успех, если уж договаривать до конца. Незавершенность невыносима, как поражение. Не зря Музиль обронил те самые слова о трагедии.

За время, отданное работе, в мире столько произошло! Передуманное, перечувствованное, пережитое ни в какой объем невозможно было вместить. Да разве в объеме дело? Для озарения, вспышки не требуется большого пространства, поэт или музыкант могли бы сказать об этом больше прозаика.

«Найти в этом чередовании явлений опору так же трудно, как вбить гвоздь в струю фонтана», — умел же писатель сказать! «Надо иметь мужество жить среди моральных противоречий». После каждой такой фразы в самом деле можно бы поставить точку и сказать читателю: здесь, друг мой, расстанемся. Сказанное будет разрастаться уже внутри тебя, входить в твою жизнь…

Жалко дочитывать книгу до конца, хочется задерживаться чуть ли не на каждой фразе. «Он был как бы зашит в отвратительную, безглазую, трупную кожу, которая еще составляет часть человека и уже чужеродна ему. Дорожный мешок жизни». Это Музиль о покойнике, о самом что ни на есть конце. Что нужно было ему еще искать, к какому завершению устремляться дальше? И увидишь появление горючей воды и человеческой крови. Какого он, в самом деле, доискивался философского камня? Только писателю и взбредет в наше время на ум заниматься таким делом. Непосильное, безнадежное устремление. Но без таких попыток нам тоже оказалось бы вовсе уж неуютно, обидно, невыносимо.

Каждый выстраивает вокруг себя реальность, какую может, какую способен выдержать; оправдывать ожидания она не обязана. К какому-то возрасту жизнь все равно предложит нам довольствоваться чем-то, мало похожим на идеал. Относительным, условным. Житейским, в конце концов. На этом она, если угодно, держится…

Комментарии