Денис Иоффе

Поэтический разговор на расстоянии трансгрессии. Креативная расшифровка «Телефон-№2B-128» и «Шли мы узкой стежкой»: Василий Каменский и Дмитрий Пригов

Словострой, буквострой, цифрострой? Металлический перезвон истории

2 744

2 744

Наша статья выступает как своего рода иллюстрация-экспликация того, как живописуется идея «разговора на расстоянии» у Василия Каменского — поэта Первого русского «героического» авангарда — и у поэта Второго русского авангарда Дмитрия Пригова. Анализируемые тексты могут быть не связаны на уровне «прочел-увидел-(по)заимствовал», тем не менее оба приводимых ниже стихотворения тематически и драматически интересны, ибо живописуют каждый свою особую картину-подход к тому, что обозначается в самой изначальной идее лирического «разговора на расстоянии». Далее мы поговорим о том, как подобная «техническая» топика развертывается на примере выбранных стихотворений у двух столь несхожих русских авторов/акторов XX века.

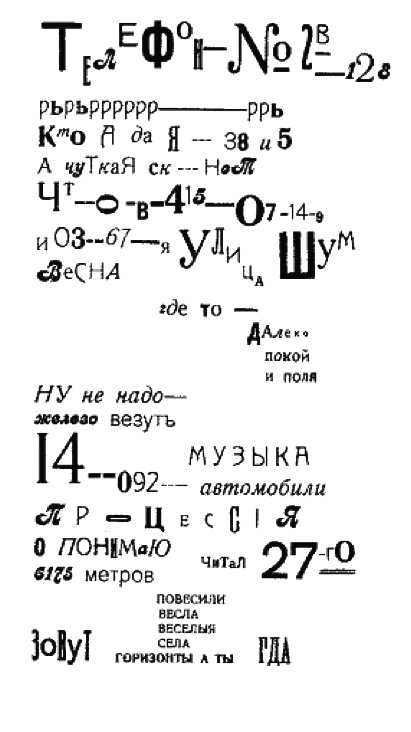

Сборник, содержащий радикально-новаторский визуально-поэтический текст Каменского «Телефон-№ 2B-128» вышел в свет в конце марта 1914 года [1] — «В марте вылетела пятиугольная книга железобетонных поэм» (Каменский 1918: 132). Формальные свойства этого стихотворения в сравнительной перспективе были проанализированы в свое время Томасом Кайтом (2004), поэтому мы сосредоточимся на возможных вариантах дальнейшей иконографической контекстуализации и нарративизации прочитываемого/рассматриваемого. Следуя за исследователем, можно еще раз повторить очевидное: рассматриваемое визуально-поэтическое творение репрезентирует телефонный разговор, данный нам как бы во фрагментах, которые частично можно объяснить за счет шумовых аберраций и помех тогда все еще не вполне совершенной телефонной связи [2].

Параллельно собственно разговору автор привлекает различные ассоциации, рождающиеся в его голове в пандан «диалогу» и, возможно, возникающие в связи с наблюдаемой им улицей за окном и тем, что там творится. Завершает разговор ряд ассоциативно-лексических каламбуров, основанных на фонетическом созвучии и нумерологически используемой типографике. Как отмечают многие исследователи, в тексте обильно и суггестивно присутствуют звуковой и графический уровни (квази-кубистического) коллажа, тесно связанные с приметами интенсивно развивавшегося урбанистического пространства новейшего времени (помимо цифр, встречаются многочисленные знаки тире, и «уличные надписи», рифмующиеся с тем или иным техническим способом передачи смыслов посредством знаков).

Говоря об этом тексте, следует кратко коснуться общего положения дел с телефонным сервисом в России к 1914 году. Телефонная связь была нестабильна, порой прерывиста [3], но тем не менее уже сложилась критическая масса телефонных пользователей. Статистические данные говорят о том, что если «к концу 1901 года на балансе Петербургской телефонной сети состояло 3,8 тысяч абонентов, тогда как на Московской — 2,9 тысяч», то уже к 1914 году «эти цифры составляли соответственно — 49,8 тысяч и 44,3 тысяч». Как отмечает в своем специальном исследовании Владимир Хазан, телефонный сюжет представлял собой особого рода модернистский кластер, метафорически фиксирующий в рубежном смысле основные достижения всей этой инновационной поэтики ко времени Первой мировой войны (2007: 175–206).

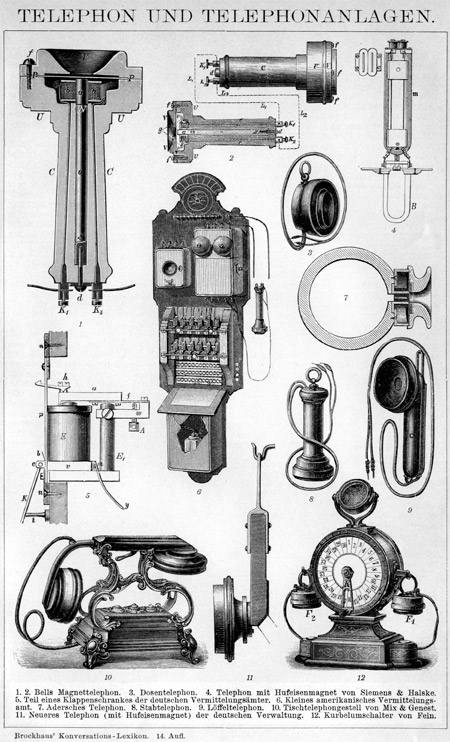

Как мог физически выглядеть телефон, по которому звонил бы Каменский?

Огромное практическое значение может иметь телефонный аппарат, который без помощи главной станции может вызвать желаемый номер. Такой аппарат изобрел американский инженер Стругер. По внешнему виду телефон его системы немногим отличается от обыкновенного. Только спереди помещается циферблат в оправе, причем на циферблате обозначены цифры от 0 до 9, а на оправе против каждой цифры имеется отверстие. Оправа вращается вокруг оси. Для того, чтобы вызвать, например, абонента № 305, поступают таким образом: вложив палец в отверстие против цифры, вращают оправу книзу и вынимают палец, причем оправа быстро вернется в прежнее положение. Затем вкладывают палец в отверстие против цифры 0 и опять вращают оправу книзу. Наконец, проделывают то же самое и с отверстием против цифры 5. После этого соединение готово и остается только позвонить. При некотором навыке все эти действия проделываются очень быстро, за несколько секунд [4].

Brockhaus’ Konversationslexikon. F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

Можно предположить, что примерно по такому аппарату состоялся бы и телефонный разговор, описанный Каменским, если бы подобные аппараты были к тому времени в ходу в России. Однако в год создания стихотворения Каменского в стране действовали исключительно «телефонные барышни» от соединяющих центральных станций. Соответственно, самого «набирателя номера» у телефонов собственно и не было. По данным Музея истории телефона [5], первый пункт правил пользования телефонными аппаратами в «Списке абонентов Московской телефонной сети» предписывал:

«Центральная станция вызывается простым снятием микротелефона с рычага. Дежурная на станции должна ответить, сообщая свой нумер. Затем абонент ясно и отчетливо сообщает нужный нумер, с которым требуется соединение».

Как уточняет справка этого музея, также известно, что телефонные номера записывались «с использованием дефисов или пробелов, отделяющих пары цифр справа налево, тогда как оставшиеся в начале/конце три цифры разрешалось записывать слитно» [6]. Примерно так, хотя и несколько более лаконично, осуществлена запись «номера» и в заглавии стихотворения Каменского.

По сведениям московского Музея истории телефона, к 1913 году в России действовало 87 междугородних телефонных линий: связь по медным двухпроводным линиям была проложена и установлена между Москвой и Харьковом, Рязанью, Нижним Новгородом и Костромой, а также между Санкт-Петербургом, Ревелем и Гельсингфорсом, и между Баку и Тифлисом. Литературной символикой телефона в свое время занимались в тартуском перестроечном сборнике, посвященном семиотике зеркальности (двадцать второй выпуск «Трудов» за 1988 год), а также в различных более свежих статьях [7].

Телефону в русской поэзии первых десятилетий XX века посвящено немало текстов. Помимо всем известных советских детских стихов Корнея Чуковского упомянем более раннее стихотворение Осипа Мандельштама 1918 года:

И только голос, голос-птица

Летит на пиршественный сон.

Ты — избавленье и зарница

Самоубийства — телефон.

В этом же революционном году Николай Гумилев, представитель того же направления в русской поэзии, напечатал стихотворение с такой же темой-заглавием:

Неожиданный и смелый

Женский голос в телефоне, —

Сколько сладостных гармоний

В этом голосе без тела. [8]

На Западе телефон был поэтически также довольно популярен. Укажем для примера стихотворение Роберта Фроста «Телефон» 1919 года:

I listened and I thought I caught the word—

What was it? Did you call me by my name?

Or did you say—

Someone said “Come”—I heard it as I bowed.

(Frost 2008(1920): 156)

В контексте российской литературной традиции можно также вспомнить замечательно важное литературное предвидение, сделанное в самом конце 1830-х годов князем Владимиром Одоевским, сообщавшим в своей знаменитой фантастической новелле «4338-й год» о том, что «между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом», а кроме того — о своеобразных пред-интернетных «домашних газетах», издающихся «во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства»: этими газетами «заменяется обыкновенная переписка», в них «помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения, когда же бывает зов на обед, то и le menu» (Одоевский 2007: 487–521) [9].

Телефон в России — как поэт, больше чем just телефон, но очередная вариация на тему болезненных упущений, где неудачно сложившиеся обстоятельства так или иначе не позволили Павлу Львовичу Шиллингу, Павлу Михайловичу Голубицкому или Александру Степановичу Попову стать российским Александром Беллом и в дальнейшем покорить весь мир своим «патентом» и соответственно стяжать отнюдь не иллюзорную финансовую составляющую «мега-славы» и почета.

Расширяя нарративный дискурс Каменского в этом стихотворении, необходимо помнить, что указывали Томас Кайт, а до него Юрий Герчук, ведя речь о том, что «специфическое типографское оформление» есть не что иное как «столкновение различных шрифтов, различного кегля и ширины букв». Такая графическая коллизия создает «необычную», обладающую особым значением фактуру, «подчеркивает пластичность отдельных знаков» и по-всякому «ритмизует стихотворение» (Цит. по: Кайт 2004; см. также Герчук 1987: 125–127).

Тем не менее поверх очевидной квази-кубистичной коллажности и пунктирной фрагментарности высказывания возможно распознать своего рода нарративное представление (послание), заложенное в стихотворении. Попытаемся приблизительно реконструировать его на уровне обмена знаками участников «разговора».

«Рьрьрррррр» — звонит телефон на одном конце, по-видимому в ухо-трубке. «Ррь» — отвечает отзвук на другом аппарате. «Кто (?)» — приходит вопрос адресата. «А» — начало ответа; «да Я» — возможный ответ второй стороны. Далее следует пояснение: «38 и 5». Возможно эти числа соответствуют проективным кодам переговаривающихся или же просто приводятся как примеры окончаний/начал телефонных номеров коммуницирующих, вовлеченных в процесс этого зыбкого разговора на расстоянии. Помимо этого, «38 и 5» может быть индикатором температуры тела, находящегося в жару. Версия о том, что здесь зашифрован также градус алкогольного напитка, представляется маловероятной, поскольку подобный градус напитка был крайне редким и трудно опознаваемым (в других текстах этой книги имеются упоминания алкоголя).

Каменский сообщает что «А … чуТкаЯ ск — НеТ» (последнее слово напоминает также НоТ), что возможно означает: А! => чувствительность звуко-частот чутка, как скалолазность нот, отвесно-текуще звучащих в трубе телефона как в раковине морской. Далее слышимость сильно зашумливается и ухудшается. Ясность убывает и уменьшается.

«Чт — о в — 415 – О7 — 14 — 9».

Что? В четверть пятого (это, возможно, время суток) и до семи? 14 и 9 также выступают как знаки времени. Далее белые шумы-помехи возрастают, и «03» могут быть (помимо номера дома) знаками этих эфирных помех. Маленькая девятка, издалека похожая на букву g10 как бы кавычит закругленным финалом это темное высказывание. Возможно, так могли выражаться оракулы древней Халдеи. Шестьдесят седьмая (по какому-либо счету) «Улица — Шум — Весна» — описательные характеристики окружающей Каменского реальной действительности того места, где он находился в минуту написания текста. Также, параллельно этому, возможно, «67» оказывается частью телефонного номера («03-67»). Автор также сообщает о том, что «где-то далеко» существуют «покой и поля». Ибо, как известно всем русским пост-пушкинским поэтам, в Элизиуме свободы нет, но есть покой и воля. В случае Каменского — это воля к разговору against all odds. Поэт как бы фиксирует себя в уличной действительности «Я — Улица/Лица — Шум/Ум — Весна» (См.: Стригалев А. 1995).

В развертывании текста он далее примечательно сообщает о том, что «железо везут». Ремарка о том, что «ну не надо», может быть рассмотрена как эмфатическое заключение о том, чего быть не должно — этим может оказаться многое из происходившего в искусстве и индустрии в то время. «Ну не надо — Железо везут» возможно говорит о «Новой автомобильной эре», напрямую связанной с материалом, из которого делаются машины или, что ближе автору, аэропланы. Числа «14—092» могут повествовать о номерах машин — это своеобразная «Музыка автомобили» (возможно, автомобилей) [11] нового времени.

Дальнейшие реплики предполагаемого разговора фиксируют происходившие вокруг события, а также говорят о том, что, возможно, хотел передать находящийся «по нашу сторону бумаги» респондент. «Процессiя» — вероятно автомобилей или каких-нибудь уличных манифестантов (на дворе грядет «Большая Война» и далее крушение всего). Манифестанты могли бы имплицитно указывать на глубокое предчувствие особого рода революционности протеста этого, одного из самых драматических лет (1914). Здесь латентно имплицируется особый чувственный драматизм начала всего этого страшного года, драматизм перекрестка российской жизни, которые (драматизм и перекресток) чуткий поэт Василий не мог не учуять. Понятно, что «Большая Война» могла на ровном месте разразиться без всяких знаков и предзнаменований того или иного рода.

В «Пути энтузиаста» поэт, поясняя свои мысли, говорит о том, что вся его работа того времени может быть осознана как своего рода опыт в постижении визуализации, в данном случае увиденной им похоронной процессии, в связи с чем буква «О» уложена им на бок, как своего рода гроб [12] (или горб). Возможно также предположить, что выделенная здесь последняя буква алфавита «я» символизирует крипто-присутствие самого автора, последнего человеческого очевидца, следующего как бы позади процессии, замыкая скорбный труд своим интегральным речением.

Далее следует пропуск смыслов, на который приходит ответ «О понимаю». И пояснение — «Читал 27-го». Что именно читал нарратор Каменского, останется за кадром. Вслед за этим вступает некая, как нам видится, водная тематика: «6175 метров», как представляется, могли бы относиться к воде или к широко понимаемой, в духе Гастона Башляра, теме воды. Каменский уточняет водный элемент, составляющий эту тематику: «Повесили весла веселые села». Веселье весельных сел, несомненно, дает богатую палитру разнообразных звуковых соответствий: звукопись и логогрифы часто используются автором в этом сборнике. Вместе с тем более вероятно, что «6175 метров» имеет отношение к кинематографу, ведь именно в метрах измеряли и рекламировали кино сто лет тому назад. В этом же сборнике под десятым номером Каменский помещает поэму «Кинематограф».

Разговор заканчивается эмфатическим вопрошанием нарратора: «Зовут горизонты а ты ГДА(е?)?» (Также возможен вариант «коГДА?»). Вопрос обращен к непосредственному коммуникатору поэта, но ответ на него как бы и не предполагается и, что важнее, в силу самого жанра данного текста, в общем не ожидается.

Телефонный интерес Каменского накладывается на весь широкий инновационный ландшафт эпохи, сфокусированной на элементах технэ. Телефон был по сути еще одним звеньевым знаком нового имажинариума, дополнительным элементом того иллюзиона, который был доступно видим каждому в синематографе тех лет.

В стёбном коллаже наших дней это может выглядеть, например, так:

Изображение: Дореволюцiонный Совѣтчикъ

Весь материал телефонно-стихотворного семиотического экзерсиса Каменского, использующего сверхмодный на тот момент коллаж типографики [13], а также числа и цифры, свидетельствует о том, что с помощью новых визуальных методов передачи смыслов поэт стремится нарративизировать свой опыт личностного (со)общения с особой новой техникой, чем, несомненно, являлся телефон. Тот факт, что сам автор в своих дальнейших размышлениях хранит молчание о технэ, подчеркивая лишь буколизм полей весны, не должен отменять искомость каких-то возможных дополнительных интерпретаций. Несвязная неясность и технически ненадежная «нечеткость» телефона (постоянные обрывы связи, плюс шумы-помехи) на самом деле играла на руку автору в его очевидной концептуальной устремленности к демонстрации новой технической оснастки, уготованной для новейшей русской литературы в аспекте новожанровой поэзии визуально-вербального авангарда. Как сообщает в своем ценном обзоре известный российский ученый (физик) своего времени Н.А. Гезехус:

«При недостаточно хорошем соединении проволок слышится в приемниках иногда особое шипение, когда проволоки колеблются ветром; это происходит, между прочим, от переменных контактов, как в микрофонах при прохождении по проводам теллурических земных тонов; шипение обусловливается также и индукционными токами, образующимися в цепи вследствие того, что качаемые ветром провода находятся в магнитном поле земли». (Гезехус 1901: 811)

Звуковые шумы, помехи и недоговоренности разного рода выступают важным сущностным материалом для построения особого рода модернисткой поэтики, о которой писал в своей первопроходческой работе Владимир Хазан (2007). Телефон выступает sui generis приемом для Каменского, подобно тому как выступали в том же качестве другие идеи-вещи, например, из того же сборника стихов — Константинополь, или же, из другой сферы — аэроплан, который поэт довольно достойно освоил, став одним из первых в истории поэтов-авиаторов. Как указывает сам автор-авиатор, для его идей того периода было важным найти способ живописать магическую визуализацию городской динамики с помощью ставших доступными радикально-типографских средств. В его терминах это была «наглядная ритмическая ударность», «учет четкости, удара молота по наковальне словостроя, буквостроя, цифростроя». Согласно Каменскому, «введенье в стихи (жирным шрифтом) цифр и разных математических знаков и линий делают вещь динамической для восприятия, легче запоминаемой (читаешь, как по нотам, с экспрессией обозначенного удара)» (Каменский 1991: 573).

Центральной осью в понимании этого стихотворения должна стать мотивика динамики и особого рода жизнеутверждающей витальности, которую стремился проповедовать Каменский в этом «типографическо-фонологическо-стенографическом» симбиотически-семиотическом эксперименте поэзии. Важнейшим «приемом» здесь становится визуальное живописание буквами и знаками и некое «симультанное впечатление» на уровне «impression».

Василий Каменский. «Телефон». 1914

[Public domain], via Wikimedia Commons

Виртуальный мост между первым «героическим» (или историческим) русским авангардом десятых и двадцатых годов и «вторым авангардом» русского андеграунда и концептуализма навести столь же естественно сколь и легко [14]. В нижеследующем стихотворении Дмитрий Пригов дает свой вариант «разговора на расстоянии», которому стал свидетелем при каких-то скрытых от нас обстоятельствах. Упоминая само это выражение («разговор на расстоянии»), мы пользуемся известным поэтическим заглавием Геннадия Айги.

В тексте 1985 года «Разговор на расстоянии» Айги записал: «Я хотел “малое” возвысить до Большего, сделать его общезначительным» (Айги 2008: 381). Изначально малый звук голоса преображается в нечто большее в «Разговоре». Айги вел подобного рода беседы с «Невидимым» много раз и много лет, порой его собеседником бывал его собственный сон. В его тексте, озаглавленном «Сон: дорога в поле» он пишет: «Зачем тебе — почти не существующему искать другого — праха не имеющего?.. — что от дороги примешь? тень ее…» (Айги 2008: 120). Если у Айги равноположенными адресатами его разговора бывали (бродячие) сны, то у Пригова, кажется, таковым был он сам. То есть «проект», именовавшийся как «Пригов Дмитрий Александрович, Беляевский академик» [15]. В приводимом ниже стихотворении Пригов как бы создает канву своих внутренних мотивов, сам устанавливает разговор с «Другой-как-с-собой» [16]. Здесь нельзя забывать, что вышеописанный текст Каменского также оказывается во-многом авто-дискурсным. То есть построенным как внутренний самозарождающийся диалог, который волею судеб обретает внешние ипостасные черты (в случае Каменского — типографически инновационные).

Шли мы узкой стежкой,

Он мне говорит:

Можно вас немножко,

Вот сейчас, едрит

Поцаловать

Я ж не отвечала,

Головой в ответ

Ласково качала

Отвечала: Нет

Нельзя

Цаловаться с милой

Можно лишь с живой.

Помнишь, как в могилу

Сам же, милый мой

И клал меня.

(Пригов 2002: 228)

Кто ведет речь в данном тексте и кто далее выступает как его «предполагаемый» рассказчик? (См. Плеханова 2007). Очевидно, что это тот самый скрытый «имплицитный» автор и всех прочих приговских текстов, то есть некий «условный я», который уже «не-я». В случае этого стихотворения возникает также и некая гендерная значимая двусмысленность, о которой в связи с Приговым (как и в случае с Шекспиром) речь уже шла не раз [17]. Очевидно, что в данном случае «я-не-я» у Пригова, в точности как и у Каменского, является немужчиной, то есть по сути женщиной. Проекцией женскости в мужском само-описании. «Мне» говорит не кто-нибудь, но «он», то есть тот, с которым мы идем (в лесу укромном и густом, читая Данте и отчасти пройдя свой земной путь). «Он» обуян плотской страстью и, не желая терять ни минуты, стремится к обладанию спутницей, слившись с нею в символическом, так сказать, поцелуе. Все было бы хорошо, но «он» забывает о том, что спутница его уже относительно давно отошла в прошлое могилы, и он «как бы сам» ее туда возложил. Расстояние между двумя сообщающимися героями в данном коротком тексте как бы стремится к нулю, зеро, ровно как и разделяющая дистанция личинных персонажей условного мужчины и не менее условной женщины. По сути пред нами предстает переговаривающийся сам с собой приговский авторский кикиморный андрогин, обладатель юнгианских анимуса и анимы, последняя (женская) часть души которого отлетела-умерла, но все еще может вести (замогильный) разговор. То, что эвристически роднит нарративную природу текстов Пригова и Каменского — это абстрактная условность бытия «второго субъекта», чья внетекстуальная реальность оказывается вполне призрачной и по сути недоказуемой.

Здесь неслучайным может оказаться возможный (пост)романтический байронический демонизм Пригова, о котором, к сожалению, не так много писалось до сего дня. Немонистическая (демоническая) ипостась автора как бы судорожно глаголет себя в различных его ипостасях, в том числе и кикиморных, но неизменно суггестивно-нарицательных. Неслучайно, что вышецитированному собранию «Избранные» (Эксмо, 2002) Пригов предпослал крайне значимое предуведомление.

Оно звучит буквально так: «Будучи в Ленинграде, читая стихи, было мне объявлено Ольгой Александровной Седаковой (поэтессой, но московской): “Говорю вам от имени всех мертвых, что осталось вам всего год, чтобы избавиться от наглости и сатанизма”. Судорожно начал я припоминать известные мне из истории демонические личности: Байрон, Лермонтов, Атилла, Наполеон. И понял, что я весьма даже банален в сравнении не только с ними, но и с многими живущими бок о бок со мной (той же Ольгой Александровной Седаковой)» (Пригов 2002).

О связанных с этим материях мне довелось в свое время подробно побеседовать с самим ДАП в городе Иерусалиме в конце девяностых годов.

Одним из возможных авторов-посредников между Каменским и Приговым может выступить Владимир Маяковский. Здесь приходит на ум в том числе и образ телефона, (как бы мимоходом) запечатленный поэтом в его замечательном тексте «Про это»:

Мясом дымясь, сжимаю жжение.

Моментально молния телом забегала.

Стиснул миллион вольт напряжения.

Ткнулся губой в телефонное пекло.

Дыры

сверля

в доме,

взмыв

Мясницкую

пашней,

рвя

кабель,

номер

пулей.

Летел

к барышне.

Смотрел осовело барышнин глаз —

под праздник работай за двух.

Красная лампа опять зажглась.

Позвонила!

Огонь потух.

И вдруг

как по лампам пошло куролесить,

вся сеть телефонная рвется на нити. —

67–10!

Соедините!

(Маяковский 1957: 93)

Пригова и Маяковского уже не раз вместе сопрягали в аналитической литературе [18].

Особый момент здесь может быть увязан с тем, как семантически и эмоционально структурирован другой знаменитый текст Маяковского «Разговор с товарищем Лениным». Речь идет о том же типе «разговора на расстоянии» с полу-умершей возлюбленной, которую в случае Маяковского играет Ленин, его икона-портрет на стене и его нежная щетинка усов, которая энергично вздернулась ввысь:

Рот открыт

в напряженной речи,

усов

щетинка

вздернулась ввысь,

в складках лба

зажата

человечья,

в огромный лоб

огромная мысль

[…]

«Товарищ Ленин,

я вам докладываю.

Не по службе,

а по душе.

(Маяковский 1958: 17)

Так же как и в случае приговского текста здесь присутствует некий подспудный квази-эротический пласт (широко открытый рот и поднявшаяся щетинка усов), а кроме того имеется и сам факт узреваемой смерти второго коммуникатора.

В этом интимном задушевном разговоре с товарищем Лениным отчетливо сквозит та же самая нота «разговора на расстоянии» с травматически удаленной «возлюбленной», перед которой нарратор раскрывает те или иные уголки своей души. Если в случае с приговским нарративом речь идет о безымянной героине «я-не-я», то в знаменитом стихотворении Маяковского подобную роль получает андрогинная «госпожа Ленин» (если воспользоваться хлебниковской изобретательной терминологией). Сюрреалистическая пьеса Хлебникова «Госпожа Ленин» была создана, как известно, в 1913 году, в то время, когда «настоящий» Ленин еще не был столь широко известен в России. Тем не менее в одной из последних своих записных книжек поэт в 1922 году отмечал, что фонетическое совпадение с лидером русской революции далеко не случайно. Хлебников вопрошал и сообщал:

Вы видали, как разложение слова

На мелкие земельные владения

Зарницей лени

Оглавила «Госпожа Ленин»? А Ленин оглавил разложение

Пространства России, торг и труд

В их мелкие единицы.

(Цит. по: Перцова Н.Н. Основы мировосприятия Хлебникова // Мотив — тема — текст у Велимира Хлебникова. Рукопись книги [19].)

По своей сути хлебниковская «ЛенИн» есть не что иное как метафора женственной лености (Ленин может означать также сын лени, а не только сын Лены). Здесь также прослеживается некая заимствованность самого слова и производных от него, призванная отсылать к человеку, долгое время жившему в германоязычных местах (в ч. в Швейцарии) [20]. Здесь можно отметить факт сенсуально амбивалентной заинтересованности Маяковского (как и Хлебникова) в образе Ленина — человека сложно-суггестивной телесности [21]. Разговор с подобным персонажем неминуемо влечет определенную зыбкость акцентов в отношении гендерных установок, связанных с описываемым стихотворным образом. Ленин Маяковского немного «упырь» (как слово, застывшее на пути краткого прилагательного). Соположенный образ этого упыря рассмотрен в удивительном кинополотне Александра Сокурова «Телец». Тема трансгрессивных упырей не чужда и Пригову:

Идет, идет, потом стремительно,

Откроет дырочку на вене

Попьет и щечки удивительно

Порозовеют — это в Вене

Я видел.

А после пробочкою детскою

Закроет дырочку заветную…

Или в чуть ином ракурсе, говоря о женских призраках тоски:

Она в прозрачном платье белом

По берегу реки гуляет

И сгусток крови замечает

Расплывшийся

А рядом — очертанье тела

Лежавшего тут на песке

И эту кровь с песком она

Тут начинает перемешивать

Она мешает до темна…

(Пригов 2002: 307).

Как писал в свое время Пригов:

Я помню в детстве вурдалаки

Были обычны словно злаки. Полевые.

(Пригов 2002: 402).

Мотив напряженного высасывания жидкостей (в том числе и живой крови как особой коммуникации со съестным миром азов жизни) у Пригова порой сопрягается с земноводными и в частности со змеями:

Полуочковая змея

В какомто оффисе дремала…

(Пригов 2002: 400).

Тема кровососущей коммуникации, кажется, не оставляла Пригова одно время в конце 80-х:

Они входили и просили

Вурдалаки: Ну миленький, дай укушу!

(Пригов 2002: 402).

Вурдалаково племя (и семя) всеславянских упырей как бы соединяет на свой манер стан живых и гиблое поле умерших, незримо посредничая между мирами. Представляется, что именно подобного рода агентивным посредником между грибами и людьми был, в частности, отец русской революции Владимир И. Ленин, активно размножавшийся спорами (во-многом приведенными в его «Полном собрании сочинений», где что ни текст, то некий спор с кем-либо — от Каутского до Мартова).

Вот и Ленин Маяковского, что характерно, тоже мертвен, но тем не менее оказывается живее многих живых, точно как и безымянная замогильная героиня вышепроцитированного приговского разговора в лесу. Маяковский, как и Пригов, убедительно демонстрирует, что с мертвыми можно продуктивно вести звуковой диалог, эффективно артикулируя дискурсивную речь и всяко учреждать эмоциональную коммуникацию жизни. Примерно об этом писал в конце семидесятых годов и Андрей Монастырский, один из центральных деятелей московского (русского) романтического концептуализма, близкий знакомый Пригова:

Мертвые не навалены кучей,

А в ручьях разговоры ведут: их осталось немного…

Но не застить сверкающих глаз,

башмаки перепачкав,

а прыгнуть,

Всё быстрее летя

над болтливой без умолку пашней.

(Монастырский 2010: 11)

Гомосенсуальная тема у Пригова покамест еще не очень подробно исследована, однако уже известны ее примерные дискурсивные очертания. Эти координаты совпадают с ожидаемым намерением поэта обозначить границы собственного провокативно-креативного акта.

Милый мой,

Если я сочинил тебя,

Неужели мне недостанет силы сочинить еще?

(Пригов 1994: 33)

Гендерная идентичность «другого я» в контексте акторского жизнетворчества поэта становится чуть более зыбкой.

Я глажу его по мощной костистой спине.

Двугорбый любовник! Один горб — несчастие.

Два горба — уже новая антропология.

Сложив белые тонкие длинные ноги.

Как единорог — древнее свидетельство невинности –Я сижу рядом с ним Голый и дрожащий.

Ну, что, выпьем еще? Глупенький! Дурачок мой!

Тело полное шарма и податливости. На, возьми денег…

(Пригов 1994: 33); (Пригов 2002: 300–301)

«Я-не-я» приговского поэтического текста обрастает, тем самым, многими неожиданными пластами, взыскующими будущего внимательного читателя и аналитика.

Подобный модус приговской поэтики Михаил Ямпольский связывает с тем, что он обозначает как «семиотика транзитности». Опираясь на работы Вальтера Беньямина о языке (On Language as Such), американский исследователь говорит о том, что всякий язык — это «коммуникация себя в себе, чистая самокоммуникация». Речь идет об «имени, не имеющем референтного коммуникативного значения, но лишь значение самомедиирующей сущности именованного». Такая «семиотика», согласно исследователю, принимает форму не «межсубъектной коммуникации, но откровения не обращенного к кому бы то ни было, но лишь обнаруживающего скрытую сущность» (Ямпольский 2014: 68). Подобные казусы также рассмотрены в: Leclanche-Boulé C. Vladimir Poliakov et Yves Bergeret. 1995.

Как заметил по несколько иному поводу польский исследователь Александр Киклевич:

«…текст в результате подобной манипуляции перестает быть констативом — он становится перформативом — развертывающимся на глазах у читателя со-общением. Реальность же сообщения косвенно имплицирует правдивость передаваемого содержания, из чего следует, что ссылка на телекоммуникацию может использоваться как суггестивное средство» (Киклевич 2001: 171).

В дополнение к этому можно привести интересное размышление Игоря Смирнова о том, что «субъект в приговской лирике опознаваем, равен себе даже тогда, когда он приносится в жертву другому я» (Смирнов 2010: 103). «Другие я» Каменского и Пригова выступают как паритетные игроки дискурса в двух вышеприведенных стихотворениях. У этих работ, безусловно, довольно разные генезисы-контексты, смысловые нагрузки, и, что примечательнее — разные «интересы» (у первого автора — типографика и выход в динамику, а у второго — метафизика российского безумного двойничества). И вместе с тем, на примере относительно малой детали описания «разговора на расстоянии», в ней как в капле воды запечатлевается один из базисных принципов двух русских авангардов (исторического и «второго»). Мы можем назвать его авангардной манифестацией принципа остранения. В случае с Каменским «внешним» механическим атрибутом этой манифестации становится телефон, а в случае с Приговым — инфернальная андрогинность замогильного разговора. В обоих случаях разговорный синтез нарратора и его объекта коммуникации оказывается принципиально зыбким и иллюзорным, подпадающим вымыслу живописуемого говорения. Расстояние между сообщающимися сосудо-героями также оказывается одинаково трудно измеримо: оно может быть бесконечно далеким [22] или же бесконечно близким: разговор двух «я» одного и того же психически раздвоенного духовидческого человека.

Примечания

1. См.: Каменский 1914. Рисунки Владимира и Давида Бурлюков. Сборник представлял собой пятиугольную книгу, где правый верхний угол традиционного книжного формата был странно обрезан, а сами тексты напечатаны черной краской на желтой бумаге с обратной стороны разноцветных обоев. Братья Бурлюки приняли активное участие в книге, предоставив свои рисунки-иллюстрации. См. также: Bubrin 1982; Калаушин 1999; Rowell 2002; Марков 2000; Поляков 2007; Janecek 1984.

2. О тогдашней телефонной связи и ее различных проблемах см.: Гезехус 1901.

3. См. о том в частности: Гезехус 1901.

4. Из: Почтово-телеграфный журнал (Издание Главного Управления почт и телеграфов). Санкт-Петербург, 1903. № 1. Цит. по: Аноним. Наука и жизнь в начале ХХ века // Наука и жизнь. 2003. № 12). URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/3741/

5. На сегодняшний день московский Музей истории телефона (улица Краснобогатырская, 89) хранит самую обширную по количеству экспонатов коллекцию телефонных аппаратов во всей Европе. В частности, в экспозиции можно найти копию первого телефонного аппарата Александра Белла.

6. Аноним. Развитие телефонной связи в России // Сайт Музей Истории Телефона. URL: http://telhistory.ru/telephone_history/razvitie-telefonnoy-svyazi-v-rossii/long-distance-communication/

7. Телефоном в русской поэзии ныне занимаются довольно обильно, порой в контексте «одомашнивания цифр» и «осмысления квазидокументности телефонного номера», и т.д. и т.п. См. обзор научной литературы по теме в: Жолковский 2010; Худенко 2014.

8. Цит. по: Горелик 2006: 51; см.: Гумилев 1922: 47.

9. Тема же собственно телеграфа (а не телефона) представляет из себя особый подвид коммуникации на расстоянии, о котором мы в рамках настоящей статьи не можем распространиться сколь-нибудь подробно.

10. В том смысле как единица издали бывает похожа на стрелу, а ноль может напоминать бублик.

11. Речь может идти об абстрактной музыке автомобилей, т.е. сонористике того же типа, которую позже в двадцатом веке создавали К. Штокхаузен в «Музыке вертолетов» или Б. Ино в «Музыке (для) аэропортов».

12. Каменский сообщает: «узкое «о» положено горизонтально, что означает — гроб». См.: Каменский 1991: 571.

13. Мы употребляем это выражение не в его «цеховом» смысле.

14. См. об этом следующие недавние ценные монографии: Андреева 2012; Бобринская 2013; Кантор-Казовская 2014. См. об этом также нашу недавнюю работу: Иоффе 2016.

15. О приговском юморе см. в частности: Ioffe 2014.

16. Здесь приходит на ум похожее по ритму и смыслу стихотворение поэта Дмитрия Озерского 1990-го года написания:

За моей спиной,

С моей судьбой, как с женой,

Идет, молчит…

Что-то будет со мной?

Этот «кто-то» — по-видимому «я-не-я», или «я-иной-я».

17. Как сообщает известный художник-авангардист, один из отцов термина «Второй русский авангард», Михаил Гробман: «бывает ситуация, когда мы печатаем произведения известных писателей, которые были изначально «тяжелы» для печати. Например, в свое время, мы опубликовали цикл стихотворений Пригова с гомосексуальной тематикой…» (Гробман 2008). О Гробмане см. в частности нашу недавнюю подробную работу: Иоффе 2016.

18. См.: Добренко 2007.

19. Ср.: «На мелкие земельные владения / зар<н>ицею лени / оглавила госпожа Ленин / в Ряве она мною дана. / Луч из будивремен из Будимира / сверкал [по] как чернила под пером / Велимира / А Ленин оглавил разложен<ие> / простр<анства> России торг и труд в / их мелкие единицы.». Цит. По: Н.Н. Перцова, рукопись книги.

20. Ср.: «Khlebnikov might have intended to stress the “foreignness” of “lenin” / Marxism for the Russian soil, as long as the term Lenin => Lehnwort (from “entlehnen”) means a kind of loanword — the word / term that is been “lent”; one must not overlook the widely acknowledged fact (which was familiar also to the Tsarist mass media) that Germany generously funded Lenin’s various activities and actually “lent” / borrowed /re-planted him to Russia, transporting his “mushroom” body inside a sealed special “wagon” coach.» См.: Ioffe 2018; см. Также: Павлов 2012.

21. Соположенную с этим тему в настоящий момент продуктивно разрабатывает Алексей Юрчак.

22. Возможный разговор между двумя удаленным городами в случае Каменского или диалог преисподней и обычной реальности у Пригова.

Литература

Айги Г. 2008. Стихотворения. Комментированное издание. Сборник. Москва.

Андреева Е. 2012. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва-Ленинград. 1946–1991. Москва.

Бобринская Е. 2013. Чужие? Неофициальное искусство. Мифы. Стратегии. Концепции. Москва.

Галиева Ж. (сост.) 2014. Пригов и концептуализм. Сборник статей и материалов. Москва.

Гезехус Н. 1901. Телефония // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, Т. XXXII. С. 809–814.

Герчук Ю. 1987. Русская экспериментальная поэтическая книга 1910-х годов // Искусство книги. Выпуск 10. Москва. С. 125–127.

Горелик Л. 2006. Таинственное стихотворение «Телефон» О. Мандельштама // Известия РАН. Серия литературы и языка. 65/2. С. 49–54.

Гробман М. 2008. Без среды микробов нет… // Взгляд. 2008. 14 февраля. URL: http://www.vz.ru/culture/2008/2/14/144997.html

Гумилев Н. 1918. [стихотворение] «Телефон» // Костер [поэтический сборник-книга]. Берлин. С. 47–53.

Добренко Е. 2007. Был и остается… // Новое литературное обозрение. № 87. С. 254–263.

Добренко Е., Липовецкий М. et al. (сост.). 2010. Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов. Сборник статей и материалов. Москва.

Долинин А. (ed. et. al.) 2010. Лесная школа. Труды VI Международной летней школы на Карельском перешейке. Санкт-Петербург.

Жолковский А. 2010. Гривенник серебряный в кармане // Долинин A. (ed. et. al.) (сост.). С. 125–137.

Иоффе Д. 2016. К вопросу о радикальной эстетике Второго русского авангарда. Поэтика Михаила Гробмана: живопись, жизнетворчество и кинический террор. НЛО. Vol. 140. Iss. 4. С. 267–312.

Каменский В. 1914. Танго с коровами: железобетонные поэмы. Москва.

Каменский В. 1918. Его-моя биография великого футуриста. Москва.

Каменский В. 1991. Путь Энтузиаста, Степан Разин. Пушкин и Дантес. Кафе поэтов. Москва.

Кайт Т. 2004. Телефон-№ 2B-128 Василия Каменского и dadadegie Рауля Хаусманна / Йоханнеса Баадера — два примера визуализированной поэзии в русском и немецком историческом поэтическом авангарде. URL: http://avantgarde.narod.ru/beitraege/tp/tk_visualis.htm

Калаушин Б. 1999. Бурлюк: Цвет и рифма. Книга I: Отец русского футуризма. Санкт-Петербург.

Кантор-Казовская Л. 2014. Гробман / Grobman. Москва.

Киклевич А. 2001. Стереотипы телекоммуникации и художественная символика телефона. Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 48. С. 167–196.

Марков В. 2000. История русского футуризма. Санкт-Петербург.

Маяковский В. 1957. Полное собрание сочинений, Т. 4. Москва.

Маяковский В. 1958. Полное собрание сочинений, Т. 10. Москва.

Монастырский А. 2010. Поэтический сборник. Вологда.

Одоевский В. 2007. 4338-й год: Петербургские письма. Русские ночи. Москва.

Павлов А. 2012. Внешнее и внутреннее в монодраме В. Хлебникова «Госпожа Ленин»: к проблеме читательской/зрительской «конкретизации» пьесы». Вестник Кемеровского государственного университета. №18. С. 119–127.

Перцова Н.Н. (без даты). Основы мировосприятия Хлебникова // Мотив — тема — текст у Велимира Хлебникова. Рукопись книги.

Плеханова И.И. 2007. Русская поэзия рубежа XX-XXI веков. Иркутск.

Поляков В. 2007. Книги русского кубофутуризма. Москва.

Пригов Д. 1994. Мой милый ласковый друг // Зеркало. № 119. С. 31–37.

Пригов Д. 2002. Книга книг. Избранные. Москва.

Смирнов И. 2010. Быт и бытие в стихотворениях Д.А. Пригова // Добренко, Липовецкий et al. (сост.). С. 97–109.

Стригалев А. 1995. Картины, Стихокартины и Железобетонные поэмы Василия Каменского // Вопросы искусствознания. № 1-2. С. 505–539.

Хазан В. 2007. Теле-радиовласть и литература. Заметки к теме // Russian Literature. 62/2. С. 175–206.

Худенко Е. 2014. Несостоявшаяся телефонная коммуникация: экзистенциальный и эстетический потенциал сюжета // Сюжетология и сюжетография. № 2. С. 16–21.

Ямпольский М. 2014. Модус транзитности // Ж. Галиева (ред.). Пригов и концептуализм. Сборник статей и материалов. Москва. С. 41–80.

Bubrin V. 1982. Mud Huts and Airplanes: The Futurism of Vasily Kamensky. Toronto.

Frost R. 2008 (1920). Mountain Interval. Selected Early Poems, New York.

Ioffe D. 2014. Laughter in Moscow Conceptualism: Locating Prigov’s Irony Within the Conceptualist Milieu // Russian Literature. 76/3. P. 339–359.

Ioffe D. 2018. Russian Experiment in Arts: Modernism and Beyond. Boston, Amsterdam (forthcoming).

Janecek G. 1984. The Look of Russian Literature. Avant-Garde Visual Experiments, 1900–1930. Princeton.

Leclanche-Boulé C. Vladimir Poliakov et Yves Bergeret. 1995. Zaoum: les livres futuristes russes, Centre Georges Pompidou. Paris. P. 57–59.

Rowell M., Wye D. 2002. The Russian Avant-Garde Book, 1910-1934. New York.

Опубликовано (с некоторыми изменениями) в: Услышать ось земную: Festschrift for Thomas Langerak. Edited by Ben Dhooge, and Michel de Dobbeleer. Amsterdam: Pegasus Oost-Europese Studies. 2016. Vol. 26. P. 193–212.

Комментарии