Василий Молодяков

«Громадная драма с ничтожными актерами»: своевременные мысли Абеля Боннара о революции и буржуазии

Республика как судьба и жертва — частный интерес против частной жизни

2 400

2 400

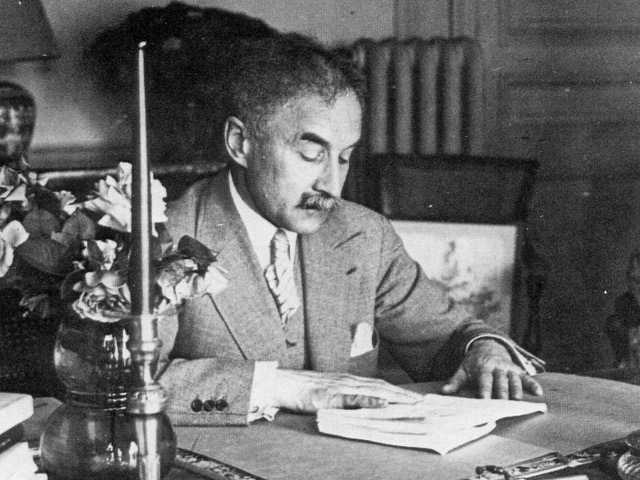

© Абель Боннар в своем кабинете. Середина 1930-х. Фото из собрания Оливье Матье

В конце апреля 1936 года — параллельно с победой левого «Народного фронта» в двух турах парламентских выборов — французский писатель Абель Боннар (1883–1968) выпустил книгу «Умеренные», заявленную как первая часть цикла «Драма настоящего» или «Драма современности». Несмотря на кипение страстей в национальном масштабе: большинство французов было уверено, что решается судьба страны, но не все радовались результатам — книга была не только замечена, но и удивила многих. Чем же именно? И почему сегодня мы вспоминаем полузабытый трактат и его автора?

52-летний Боннар, дебютировавший тремя сборниками стихов и двумя романами, составил себе репутацию сочинениями в любимых французами жанрах эссе («Похвала невежеству», «Дружба», «Деньги») и путевых заметок («В Китае», «В Марокко», «Океан и Бразилия»), а также книгами о Стендале и Франциске Ассизском. Мастер «коснуться до всего слегка», милый и остроумный говорун, украшение лучших парижских салонов — и вдруг книга на политические темы, изящная, как сам автор, но отнюдь не легкомысленная! Это и удивляло.

Предметом рассмотрения Боннар избрал «умеренных» — далеко не главную силу французской политики — «центристов» (по нынешней терминологии) по своим взглядам, но несомненных «правых» в политическом раскладе Третьей республики, где господствовали радикал-социалисты — «левые» по взглядам и «центр» по политическому весу. Слева к ним примыкали социалисты, справа «умеренные», наследники пестрой компании либералов XIX века — Ламартина, Гизо, Тьера, Минье, входившие в Демократический альянс Пьера-Этьена Фландена или Республиканскую федерацию Луи Марэна.

Положение своих героев в политическом мире современной ему Франции мастер афоризмов Боннар точно определил формулой: «Левые — любовники республики, умеренные — ее воздыхатели» (АВМ, 140). Однако, не будучи политическим комментатором, он писал не о конкретной деятельности своих современников (фамилии Фландена или Марэна в книге вообще не встречаются), но об эволюции французского либерализма — властителя дум «активной фракции» общества от Реставрации Бурбонов до первого десятилетия Третьей республики, пока его не вытеснили радикальные республиканцы вроде Леона Гамбетта и Жюля Ферри.

Боннара заинтересовали «сдача и гибель» некогда сильного идейного и политического течения, сведенного до положения младшего партнера радикал-социалистов, когда те считали нужным создать — разумеется, под своим руководством — коалицию «направо», а не «налево». С социалистами радикалам было проще иметь дело в идейном отношении, зато «умеренные» были слабее и потому податливее. «В Палате депутатов нет оппозиции, — утверждал Боннар. — Те, кто пытаются выступать в ее качестве, настолько запуганы соперниками, что не отважатся ни единой правдой посягнуть на систему лжи, в которую они заточены. <…> Быть министрами для умеренных означает возможность прогуливаться по мастерской режима без разрешения что-либо трогать» (АВМ, 139, 58).

Тогда это было актуально. А сейчас?

Если бы содержание книги ограничивалось критикой одного из направлений французского либерализма, вспоминать о ней не стоило бы. Но через нее сквозной нитью проходят тема Французской революции и отношения к ее наследию, тема исторической роли и политического характера буржуазии, тема отношения гражданина к режиму, идеи которого он не разделяет и действия которого не одобряет (так относился сам Боннар к Третьей республике). Это звучит куда актуальнее.

Обложка книги А. Боннара «Умеренные». Из собрания В.Э. Молодякова

В общей оценке революции, которую он никогда не называл «великой», автор краток и решителен: «Французская революция может рассматриваться как одно из величайших поражений духа цивилизации, или даже как первое его поражение, как начало эпохи, когда он терпел их одно за другим» (АВМ, 36). Боннар точно не читал сборник «Из глубины» (1918) и вряд ли даже слышал имя Петра Струве, который оценил итог российской революции 1917 года как «национальное банкротство и мировой позор» [1]. Той самой революции, которую ныне пытаются представить «великой» и «русской». Они осмеливаются называть ее «русской», а «великой» она была лишь по масштабу принесенных ей бедствий, скажу я, перефразируя Шарля Морраса.

«Для французов XIX века не было более решающего выбора, чем определить свое отношение к Французской революции», — провозгласил Боннар (АВМ, 226). Без определения — пусть подсознательного — отношения к российской революции нам тоже не обойтись. Ты за «красных» или за «белых»?!

Что же ставил Боннар в вину Французской революции? Иными словами, хруст какой французской булки «старого порядка» он оплакивал?

Первое: революции «означают реванш не столько несчастных, сколько низших. Это громадные драмы с ничтожными актерами. <…> Разрушения и убийства — оправдание беспомощности. Революционеры скрывают ничтожность своей природы в пролитой ими крови. <…> Одна из бесчисленных ошибок, внушенных нам романтизмом, — вера в то, что революции помогают проявиться наиболее сильным душам» (ABM, 181, 183, 180).

Второе: «Единственная война, от которой якобинцы не могли отказаться, — та, которую они вели против французов. Политика была для них прежде всего гражданской войной» (ABM, 64).

Третье: «Несчастье республики (и Первой, и Третьей — В.М.) в том, что она родилась из ненависти: она появилась в тот момент, когда Франция была расколота. Она никогда не могла искренне стать режимом, основанным на симпатии, никогда не могла сделать то, что было естественным для монархии, — а именно, заключить в свои объятия всю Францию» (ABM, 64-65).

Четвертое: революция «оторвала французов от их истории, не дав извлечь ни одного здравого или полезного урока из культа, который им навязала» (ABM, 227).

Пятое: «Мы никогда не узнаем всё, что революция разрушила и чему помешала» (ABM, 72). Это к вопросу о «…которую мы потеряли».

И замечание по поводу позднейших апологетов: «У французов всех партий есть абстрактное предубеждение в пользу революционных взглядов» (ABM, 179). Некто остроумно заметил, что французы симпатизируют левым, но обычно голосуют за правых. Когда Боннар писал свою книгу, они собирались голосовать — и проголосовали — за левых. В исторической перспективе выбор оказался явно не лучшим.

«Народ, который хочет жить, не может заимствовать у Французской революции никакого принципа — ни в мысли, ни в действиях» (АВМ, 179), — суммировал Боннар. Согласен со сказанным, как и с приведенными выше цитатами, по-моему, совершенно справедливыми в отношении российской революции. Большевики и сами не скрывали особых симпатий к якобинцам.

Логично подозревать в противнике революции апологета буржуазии (и «врага народа»). Однако именно буржуазии сильнее всего досталось от Боннара — как апологета аристократии… и народа.

«Находящаяся между аристократией, которой она завидовала, и народом, который она презирала, буржуазия пресекла движение тех добрых чувств, которые должны донести душу нации до всех частей ее тела. Мелкая буржуазия, которая так решительно вмешалась в события ради разрушения старого порядка, — несомненно, один из самых жалких классов, когда-либо появлявшихся в истории» (АВМ, 81-82). Вот так отповедь Дантонам и Сен-Жюстам, Демуленам и Робеспьерам! Но не голословна ли она? Разве это были не самые передовые люди эпохи, как внушали многим поколениям их красноречивые апологеты?!

«Разгоряченные самыми злыми страстями, которые они облекли в самые пустые слова, чуждые просвещения и одержимые одной только тягой к превосходству, эти люди забирались в арсеналы мысли, чтобы раздобыть там кое-какое оружие, но никогда не пытались проникнуть во дворцы культуры. Завистливые мелкие буржуа позаимствовали софизмы Руссо и сарказм Вольтера, но их не осенили умиротворяющие лучи французского гения. Ни благородство Расина, ни величие Корнеля, ни добродушие Лафонтена, ни пышность Ронсара никак не повлияли на них. Резонерствуя без разума и живя без души, они породили только хлам нашей цивилизации» (АВМ, 82). Заменив французские фамилии на русские (с примесью немецких), получим весьма точный портрет «расейского якобинца» рубежа веков, «вырабатывающего мировоззрение» на копеечных брошюрах и затем гордо несущего его «массам».

«Если такова мелкая буржуазия, то можно спросить, а какова же крупная? Ее просто нет», — продолжал Боннар, пояснив: «В подавляющем большинстве случаев крупные французские буржуа — это раздувшиеся мелкие, с теми же характерными чертами, только более заметными. <…> Кажется, они стали богатыми лишь для того, чтобы показать, насколько бедными они остались» (АВМ, 82–83).

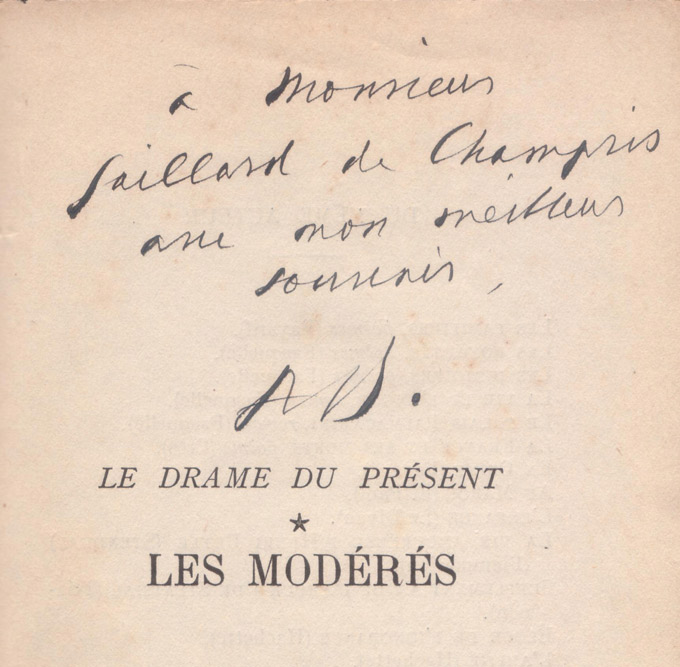

Дарственная надпись А. Боннара на авантитуле книги «Умеренные» критику Жюйяру де Шампри. Из собрания В.Э. Молодякова

Дарственная надпись А. Боннара на авантитуле книги «Умеренные» критику Жюйяру де Шампри. Из собрания В.Э. Молодякова

Буржуазия сыграла решающую роль во Французской революции, причем на всех этапах. Но разве французский буржуа XIX века — возьмем едва ли не любое классическое произведение литературы — не кажется оплотом если не традиционализма, то охранительства, статус-кво? «Французская буржуазия ником образом не заслуживает названия консервативной, — возразил автор “Умеренных”, — поскольку подлинный дух консерватизма заключается не в повышенной заботе о сбережении денег — он защищает алтари больше, чем сундуки» (АВМ, 79).

Однако буржуазия не способна защитить и свои сундуки. «Этому классу, — утверждал Боннар, — недостает храбрости, чтобы отстоять свои же богатства, оказавшиеся под угрозой. <…> Большинство буржуа не способно уберечь своё, потому что они не отождествляют себя с чем-то большим, нежели они сами. Они настолько привязаны к своим деньгам, что потеряли способность тратить их ради своего же дела. Они готовы делиться лишь с теми, что хочет забрать у них всё. Оказавшись в опасности, они не знают другой политики кроме частных соглашений с врагом, при которых каждый надеется уцелеть за счет принесения собратьев в жертву» (АВМ, 84).

Пожалуй, я не встречал более точной и лаконичной характеристики реакции большинства российской буржуазии на большевистский переворот и ее поведения во время гражданской войны, особенно в отношении поддержки белых армий. Перечитайте хотя бы воспоминания Антона Деникина о том, как скупа была буржуазия Юга России в помощи Добровольческой армии и чем это закончилось — не только для добровольцев, но и для буржуа. Во Франции до таких эксцессов вроде не дошло, про российскую революцию Боннар не пишет вовсе — а как угадал!

Буржуазия доминировала во французской политике XIX века даже тогда, когда находилась в оппозиции (например, в годы Реставрации). Политически к ней относились не только выходцы из «третьего сословия», но обуржуазившиеся аристократы, а Луи-Филипп и вовсе позиционировал себя как король-буржуа. Именно либеральные буржуа от политики и политической мысли блистали на трибунах и на страницах журналов и газет, которые читались во всем тогдашнем «цивилизованном мире». И при этом блеске умов, при этом созвездии талантов — сплошные кризисы, революции, войны и поражения.

Боннар указал причину. «Главные действующие лица во Франции XIX века были не людьми действия, но актерами. Актер понимает, что равнодушен к пьесе, в которой занят, но воодушевлен ролью, которую играет. Настоящий политик работает ради реального и, возможно, отдаленного результата; актер озабочен внешним эффектом, причем немедленным. Первый забывает себя ради дела, второй пыжится в своей роли. Первый стремится быть господином событий, второй остается лишь их нахлебником. Первый боится быть побежденным, второй — освистанным» (АВМ, 222–223). К какой категории отнести Милюкова и Керенского? А Ленина с Троцким?

В числе претензий, которые автор «Умеренных» предъявил буржуазии, было и то, что она «придумала тезис о необходимости служить Франции при любой власти» (АВМ, 75). Почему? Многие французы веками верили или хотели верить, что кадровая бюрократия — опора не конкретного, преходящего режима, но государства как константы, а не игрушки революционных бурь. Служение делу, а не лицам — что может быть лучше и патриотичнее?! Впрочем, «слово “служить” (servir) имеет хороший смысл, но оно слишком близко к слову “прислуживаться” (servile)» (АВМ, 77). Я немного вольно перевел эту фразу, но смысл не изменил.

Вопрос ставился о пределах компромисса. «Для честного человека, который, выполняя важное дело, радеет только о своем долге, это огромная проблема — знать, до какого предела он должен служить режиму, который сам осуждает. С одной стороны, покинув свой пост, он оставляет поле за разрушителями, вместо того чтобы попытаться уменьшить творимое ими зло. С другой стороны, подчиняясь и выполняя их приказы, он каждый день уступает им против своей воли и заканчивает тем, что всё теряет, ничему не помешав. Однако, — скептически добавил Боннар, — большая часть чиновников, поставленных в такие условия, прежде всего старается ничего не видеть: они всегда выбирают подчинение, потому что подобное выполнение долга кажется им наиболее простым вариантом» (АВМ, 76).

«В итоге чиновники всегда опускаются до уровня режима, который их нанял», — заключил автор, заметив с характерной иронией: «Во дворце государства они подобны лакеям в купленном нуворишем особняке, которые более благородны, чем те, кому они прислуживают» (АВМ, 77). Поэтому утверждение о том, что умеренные «начинают с сопротивления и заканчивают подчинением» (АВМ, 101), относилось отнюдь не только к конкретной группе депутатов.

И еще одна цитата на закуску: «Душа страны выживает там, куда не проникает дух режима» (АВМ, 99). Ни слова больше.

АВМ — Abel Bonnard. Le drame du présent. Les modérés. Paris, 1936.

Примечание

Комментарии