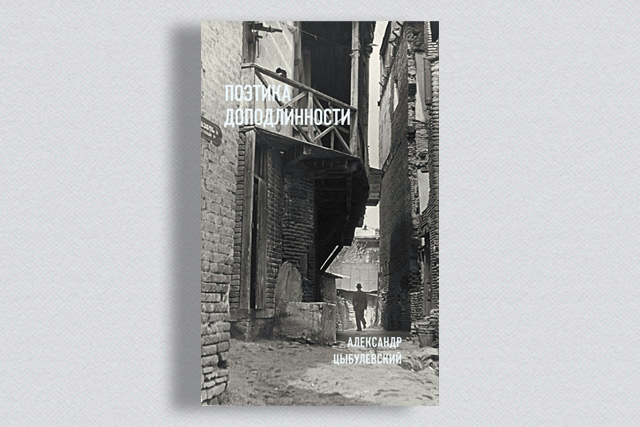

Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности

В плену культурных ассоциаций: нерастраченная экзотичность советской Грузии

3 242

3 242 От редакции: Александр Цыбулевский (1928–1975) — поэт, фотохудожник, филолог, переводчик, деятель грузинской и русской культуры. Благодарим Павла Нерлера (Поляна) за любезно предоставленную возможность опубликовать фрагмент из сборника Александра Цыбулевского «Поэтика доподлинности: Критическая проза. Записные книжки. Фотографии» (М.: Новое литературное обозрение, 2017).

Павел Нерлер (Полян). Тбилисский зачин

Тбилиси, Тифлис — горбатый («Мне Тифлис горбатый снится…», О. Мандельштам) островок лирики в эпическом просторе Грузии. Этот удивительный город, зачатый и зажатый горами, город-ладонь с мутноватой жилкой Куры посередине — сколько пропеченных крыш, сколько гортанных балконов и граненых подвалов емлет он в себе, сколько судеб!

…Судьбы. Пронзительно прижизненное небытие Пиросмани, поразительная прижизненная слава Галактиона.

Многих вскормил Тбилиси, и среди них — поэт Александр Цыбулевский:

…А под балконами наклон горы,

Чреватые подвалами панели.

Дворы, дворы. Неведомые цели

Поэзии. Еще, еще дворы.

Воистину Тбилиси — почва, корни и воздух стихов Цыбулевского. Недаром поэтическая часть его книжки «Владелец шарманки» озаглавлена так: «Карусельный спуск. Винный подъем (из названий Тбилисских улиц)».

Поэт ходил по своему городу, улыбался его небу, присаживался на его ступеньках, парапетах, скамейках, что-то записывал. Он смотрел — и видел. Вслушивался — и слышал:

А стихи — чего там в самом деле! —

что, откуда и куда идет…

Вот опять на улице Шавтели —

Робкий моложавый идиот.

Возле колокольни Анчисхати

Семечки грызет он до сих пор.

Он не повод, но волна окатит —

Кажется, величиной с собор.

Поднялась и сразу не опала.

Эти краски чересчур густы.

Лучше нет на свете матерьяла,

Матерьяла лучше пустоты.

Пустота ночная и речная,

Подле горько плачущей горы.

Что-то про себя припоминая —

Звук неразговорчивый Куры.

У горы аптекарские дозы

Хлещут вволю и не про запас,

Все текут, не иссякают слезы,

Говорят — целебные для глаз.

Ими лоб когда-нибудь умою —

Третий глаз предчувствуя на нем.

Пустота не хочет быть немою —

Отдает мне комнату внаем.

Что ж увидит, что узреет око —

Немощному глазу вопреки?

Просыпаюсь высоко-высоко…

И Кура название реки.

Да, Тбилиси, Тбилиси детства, маленькое шальное пространство с несъедобными висюльками — это, оказывается, не только материнская, питательная среда поэта Цыбулевского, но и эквивалент всего остального мира, быть может, даже критерий его подлинности или насущности. Недаром в стихотворении, посвященном замечательной тбилисской художнице Гаянэ Хачатрян, поэт обронил: «Один Тифлис под всеми небесами…»

В судьбе Тбилиси и творчестве Цыбулевского есть нечто общее, роднящее их: это естественное слияние двух мощных потоков — великой русской и великой грузинской культуры. В его русских стихах неуловимо-отчетливо слышны не только отзвуки и отголоски характерного грузинского говорения по-русски, но и собственно грузинские стиховые мелодии и речевые интонации.

Вот, например, лаконическое стихотворение «Равновесие» (давшее название поэтической части книги «Владелец шарманки»):

Все равно куда — что сперва, что потом.

Но всегда навсегда — только пусть:

Карусельный спуск, Винный подъем.

Винный подъем. Карусельный спуск.

Здесь топонимически заданы и фонетически подхвачены гортанная твердость и мурчащая мужественность отрывистой грузинской речи. Стихотворение написано как бы с грузинским акцентом. В записной книжке № 44 Цыбулевский признается: «Я лишь фонетически пишу> на русском, а говорю на заветном — древнегрузинском».

И по этой черте — сквозной в творчестве поэта — можно видеть, как пограничное, точнее, посольское бытие между двумя великими поэтическими культурами сделало его не только переводчиком, но еще как бы и переносчиком с великого грузинского языка на великий русский.

Источник: Вопросы литературы. 2017. № 2. С. 281–282

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 1

[Хевсуретия [1], Óни [2], Якорная Щель [3]: лето-осень 1964 г.]

Бежит, бежит себе Кура

Не утомляясь бегом.

Ослик с ведром. И баранта, и тип. Гудение пчел с шумом ручья. Дом Важа [4].

Лошадь под яблоками. И неограниченный кадром над всем голубой кругозор.

И /~ парусиновое небо — парусина грузовика.

Склон с цветами — (пурмарилиани адгили [5]).

Ядовито рыжие грибы. Эти грибы только по цвету ядовитые.

Лишь в синеве воздушный змей

преодолев земные меры:

свой вес и прочие химеры.

взмывает в небо без затей [6].

Я знаю, что, попав в Хевсуретию, — она окажется чем-то похожей при всей своей особости на другие виденные мной места. Хевсуретия мечты моей ни на кого не похожа.

Страна Гуигнгнмов [7] — кони без людей. Отвратительное зрелище стрижки баранов.

Можно стричь, но не так наголо — нагло.

Переход речки — как глоток свежего воздуха.

Замысловатые фигурки языческих храмов.

Стога рыжие сверху на зеленом. Господи, дай еще раз увидеть это!

Первый раз вижу такой мост. На редко поставленные друг от друга бревна положены каменные плиты. Доски тут дефицитны.

Коровы рядом с языческой постройкой черные, белые, шоколадные.

И он поцеловал гору и освободил заколдованного духа горы.

Что это за красные шарики? — Ткемали [8]. Сегодня ткемали, а завтра…

Живые гробницы мертвых богов, заселенные ящерицами.

Место, где стригли овец, называется — Шуапхо [9].

Откуда он знает, холодно или жарко: в ответ на то, погибают ли овцы, если ударяют холода. Тип на дороге.

Утро. Орешник. Яблони — дички. Желуди. Мосты. Осыпи. Вид сверху. Пагоды — пагоды.

Ничего не нужно забирать. Достаточно оставить 2-3 строчки. — Вот что главное, и это с тобой.

Пагоды — пагоды. Натюрморт куда ни глянь. Враждебность языческих храмов современному человеку города. Вспомни — мох — Целую мох. — Христианские храмы приветливей.

Логика дорог бездорожья. При встрече спрашивают: а лошадь пройдет?

Хотя оказалось наоборот. Тем не менее — люди, живущие так отдельно, так изолированно, должны охранять свою изолированность, в ней видеть смысл своего сурового существования. Поэтому так естественно нам должно было казаться, что нас направляют по неправильной дороге. Оказалось, просто — запутывают тропинки.

Встреча на другой день с человеком «дозори» [10].

Типы — все интересно. Интересно описать того с черной бородой и белоснежными зубами и его лошадь. Интересно — следы подпруги на лошади. Все интересно, если описать точно. Во всем возможность стихотворения.

Пагоды — пагоды.

И стол на дороге накрыт, как мост, каменными плитами. Вокруг него скамейки.

Все интересно. Это путешественное место. Из земли кол-крюк деревянный. Наверно, к нему привязывали коней, и кони ели траву, пока сошедшие с них всадники…

Кольцо — трогательнейшее, с камушком на ветке с тряпкой.

Во имя чего обет? Очень женственный образ представляется при этом. И еще: молнии не щадят больших деревьев, и они теперь как колонны разрушенного храма.

Стоят на пиршественной лужайке, протягивая руки, ветви.

За что их убивает молния?

За то, что их не обхватишь?

Кузнечик на рюкзаке. Зачем?

Площадь. Место пиршеств со столами и стульями — Это все дело рук геологов.

Но 1) право на воображение, 2) лоскутки и храм — материальное подтверждение воображения. Ergo: Так было.

Храм. Четыре деревянных стола и металлический, клепаной меди купол.

Кадр сверху. Привязанная лошадь над обрывом во дворе, плоская крыша.

Вместо трубы пол квеври [11]. (Видимо печь прямо внутри дома). Собака на крыше и две крохотные девчушки.

Рога оленьи (высохшие) копии мертвых сучьев. Не такие, как в доме у Важа.

Марсианские сооружения. Летательные снаряды медные клепанные жюль-верновского типа у храмов. Белая и Черная Арагва.

Постоянный шум реки. Мрамор. Голубые колокольчики.

Превращение существования графини-старухи с палкой по дороге в маму (вы его, конечно, знаете) человека, работающего в кооперативе Шуапхо.

Время — это только дымка, только прошлое, оно лишь прошедшее.

Утром: в 7 часов: Джвари с крыльями рассвета за спиной.

Пишу в провинциальной гостинице за круглым столом, покрытым черным бархатом.

1) Неожиданный эффект белого (лист) на черном.

2) Вот деталь из жизни, которую не придумаешь и без которой не обойтись. Нет гостиницы без такого стола.

[Óни]

Девочка, укачивающая младенца и бьющая его по зубам. Манана, Манана — баю.

Средневековая тележка с двумя волами — евреями.

Маленький старичок-торгаш, старухи возле.

Точность красной эмали и янтарной смолы. Проносят ткемали ведрами.

Раввин, пытавшийся выхватить мою (блистающую) шариковую ручку, — любопытство дикаря (способность, даровитость) плюс жадность дикарского вождя схватить все, что видит глаз и присвоить. Воспитание, полученное от занимаемой должности. Должность воспитывает.

Ужас с чистильщиком, некогда читавшим библию. Просто нужно специально приехать в Óни в ботинках, а не в босоножках, чтоб почистить их у него (дать заработать 30 копеек).

В Óни никто не чистит туфли, но чистильщик существует. Страшно опустился. Видение того другого в лохмотьях. Движение судьбы от пижона три года назад к тому в лохмотьях.

Для красного словца: в Óни никто не фотографируется, но есть фотограф. В Óни никто не бреется, но есть парикмахер.

Опять гостиница «Мамисони».

Гора черная. Фары — огоньки машин — прочеркивающих на черном логику дороги графически.

[Якорная Щель [12]]

Как не понимаешь населенные пункты, которые расположены недалеко от моря, но непосредственно не соприкасающиеся с ним, живущие жизнью без признаков и примет моря.

Нужно глядеть в окно поезда, чтобы понять и почувствовать, как точен глагол «проплывают» — за окном проплывает то-то и то-то. Хотя он именно ничего общего с плаванием, проплыванием не имеет.

М.б. эта неточность специальная. Именно она дает возможность ощутить, как проплывает пейзаж, когда мы не имеем его перед глазами. Те же пейзажи за окном, что и тогда, когда ехал без билета от Сухуми до Сочи. Когда это было и почему запомнилось именно это место — плоская равнина с полукругом гор?

Утро под сильным влиянием Хемингуэя. Монолог перед морем.

Кстати, как трудно сопоставить: Блок и море. (А может быть и вообще природа?). Блок очень городской.

Сейчас пишу: слева журчит ручей. Справа звенит корова о какую-то привешенную вместо колокольчика кружку. Маленькая скучает напротив. Дикие яблоки. Ореховое дерево. Зеленая скорлупа спадает сразу от одного удара камнем.

Утро. Штопают сети. До этого приходилось только читать об этом. А вчера видел, как их «выуживают», выбирают, вытягивают, а потом сушат. Рыбы в рыбе. Все они хищники.

Тополя переворачивают на ветру листья, показывая свою серебристую изнанку.

На произведении должен стоять гриф подлинности: «Такого не придумаешь». А как же тогда с творчеством-созиданием?

Настоящая езда — на арбе, впряженной быками. Ничего не помню из своего детства. Только мелькнуло неясно, когда дети цеплялись за арбу на улице Прянишникова.

Вспомнить джентльмена о полетах на воздушном шаре из кино и еврейских волов в Óни.

Этот царственный покой (на деревенской лавочке) — он не может быть сегодня — он уже в прошлом.

А при усилии я могу писать даже о животных, например, об этом петухе. Важном и огромном. И как только он стал таким большим, трудно представить, чтобы он позволял себе нагибаться за какими-то там зернами. О его трогательной верности к довольно никудышной курочке-замарашке. Я не видел, чтобы он хоть раз обратил внимание на кудахтающих рядом чистеньких белых кур. Его не выпускают из палисадника, чего доброго ещё попадет на суп.

Прокричит кукареку и, тоскливо моргая глазами, дождется, пока все ближние и дальние петухи откликнутся, и снова крикнет срывающимся голосом.

Камни на берегу. Полосатые, похожие на тельняшку. Геометрия и импрессионизм. И еще были (как надписи ацтеков).

Но на письменном столе чтоб напоминал море того лета и берег нужен не заурядный, а выдающийся. Не средний, а исключительный.

То же и в искусстве:

Типичное — не среднее.

Блаженное сиденье на лужайке под деревом в ожидании, когда откроется магазинчик с арбузами.

Неправдоподобный царственный покой. Конечно, он прошлое.

Может быть, я старею, что так путается в голове с настоящим какой-то залетный из прошлого ветерок.

Он весь в прошлом — про стариков — имея в виду естественность этого состояния для старости. Но мне кажется, когда говорят так, то имеется в виду другая естественность — естественная невозможность жить в сегодня.

Никогда не почувствовать молодым до чего это естественно жить в прошлом — понимая, что настоящего нет и быть не может. Все в прошлом, даже то, что сию минуту. Молодость живет будущим. Все у нее должно произойти завтра. Но завтра нет, как нет сегодня, есть только вчера преисподней.

Реализм подножный берет предметы не в естественном их ракурсе, а каком-то несуществующем усредненном разделении.

Если смотреть непредвзято, как видишь, то мир предстает в поразительно смелой перспективе. Вот почему так называемое левое искусство — это всего лишь реализм, приведенный к своему логическому завершению. Просто логичное развитие реализма.

Явление автобуса краснодарского телевидения с наглухо закрытыми и зашторенными шелковыми занавесями окнами. Смотреть не на что товарищам. Справа море, слева горы.

Как в век автомобилей улыбающийся возница в телеге с детьми, наэлектризованный их блаженным сиянием и (через него обретающий чувство собственного достоинства). А телега гремит, подпрыгивает по булыжникам проселочной дороги, за поворотом <вливающейся> в асфальтированное шоссе. Телега подпрыгивает — вот это езда! Написано на детских лицах.

Тема:

Мы все еще за тем порогом,

Где доживает старый век.

Невероятные, не успевающие уложиться в голове <обывателя> темпы технического прогресса.

Психологически нам подобает вскакивать в пролетку, открытый экипаж. А над головой явление вертолета.

Промчалась дрезина с подъемным краном и шелковыми занавесками на окнах.

Три дерева за заборчиком, устойчиво, фундаментально вросшие в землю. А за окнами вагонов они только мелькают.

Трудно поверить, что мы живем именно здесь, в месте, которое только промелькивает.

Сейчас пишется топорно то, что так легко пелось утром.

Пока не ушли рыбаки на качающихся лодках, а я опоздал с ними!

Пустой рыбный склад у моря. Деревянный сарай. Оконце. Внутри темно и сыро. Пенька — морская веревка.

Морю надоела зависимость от неба, и оно было голубым в дождь и серым в солнечную погоду.

Лунное небо — эти слова так стерлись, что приходится обходиться без них, чтобы передать то, что может быть некогда обозначали и подразумевали. Я видел небо, залитое светом луны в открытом кинотеатре. Может быть, его можно сравнить с тем лучиком, бегущим от кинопроэкторного аппарата над головой.

Первые пятна дождя на прибрежных камнях.

А это здорово у П. [13] в письме, что они (воспоминания о проведенном времени) работают сейчас за него.

И даже… эти пятна (того) дождя, что… высохли давно теперь пришли и в ночной тьме работают вместо меня.

Взять бы и полететь — первая бессознательная реакция на любую даль. Слова, опережающие желание. Бессмысленность и бессильность.

<Наука и жизнь № 8>

«…ну есть немало сказок, в которых говорится о помеле, о коврах-самолетах и тому подобных вещах. Поневоле задумаешься, откуда все это пошло. (Основание сказки — реальность, а не мечта)» [14].

…есть вещи, которые приходится признавать неосуществимыми.

Вся наука покоится в равной мере на концепциях невозможного и возможного. Вечный двигатель. Философский камень.

Опыт говорил, что все это неосуществимо. Надо устанавливать себе какие-то пределы. Работа должна быть ограничена Великими невозможностями, иначе можно потратить всю жизнь, пытаясь открыть секрет, как стать невидимкой или беспрепятственно проходить через кирпичную стену.

С чем можно сравнить зрелище волнения на море? Ни с чем. Что можно читать перед лицом разбушевавшейся стихии? Ничего или почти ничего. Что-то крайне простое. Например

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

Все слова необычайно точны: ветер гуляет и именно по морю гуляет. А где ему ещё гулять — разгуляться. И кораблик подгоняет. Опять точность, вернее точности. Перед морем нет кораблей, только кораблики. Ветер их подгоняет. Создается то настроение подъема, которое вызвало зрелище волн и привело на память: «он бежит себе в волнах». Именно себе — маленькая скорлупка. Предельно реалистическое — предельно сказочное — это себе, это в волнах, и парусах — сказочно и реально.

Большой день — или вернее вторая половина. У моря. В лесу. Воровство кукурузы. Костер на берегу. Искры костра. Фантастический город тлеющих угольков.

И как всегда спокойное море — в день отъезда. Шум его, не превышающий шума морской раковины.

«Кому еще»? В электричке Сочи-Сухуми: «Груши дешеви, спели. Кому еще?» (Ещё никто не купил — но кому ещё!).

Может быть, о прожитом дне подобает писать тоном и важностью донесений об открытых материках. Например: сегодня я трижды видел Сухумский бульвар.

Ивовый куст, образовавший множество арок (или ручек от корзин) с усевшимися на них бесчисленными воробьями. И моя жена с ее чудесным замечанием о том, что она очень любит воробьев: они такие чистенькие и отважные.

Луч сквозь щелку ставни с дымом папиросы и воспоминание о луче карманного фонаря с дымом у костра.

[В словаре Мандельштама движущимися, действующими оказываются слова, которым обычно не отводится этой роли]

За какие грехи мы изгнаны из рая «Якорная Щель»?

– Ты ела яблоки?

– Я ела кукурузу.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 4

[Тбилиси, Рустави: 29 сентября — 23 ноября 1965 г.]

29/IX. Тбилиси. Вокзал. Дождь. Тир. Буфет. Перевод Беллой Серафиты [15].

Рустави. Наваливается тяжелое — пустяки, пустяки, связанные с чуждой атмосферой. Идея. Может быть, написать одну главу о Белле?

О совершенстве. Когда-то я думал, что нужно стать только умным, что дело тут в уме.

Ведь ты… как Змей мудр. Оказалось, что главное — чувство и так до бесконечности.

Визит к Тамазу, на столике Цветаева. Пунш. Пушкин. Психея — Чорт. Так откажись от самого себя. (И стань рассеянным, то, к чему ты был внимателен — не замечай и наоборот, живи в том, к чему тянулся, только в том).

Переходя трамвайный путь

Я понял вдруг что нужно.

(Сам собой не будь.

Рассеянным и близоруким).

Все это очень важно

30/IX. Дождливое утро. Вчера в буфете. <Это словно> довериться перцу. Понимая по цвету, что он не обожжет, а только даст то, что ты ищешь.

2/X. Поездка в Рустави двумя дорогами, одной родительской и обычной. Вечером у Вахтанга [16] день рождения. Отменный коньяк — именно отменный. Осколок луны. Может быть, всю эту чепуху нужно записывать, чтобы она служила потом своеобразным чердаком, как в рассказе Бредбери, где чердак — это машина времени? Нажимаешь на всякие рычаги старых вещей и, в конце концов попав в точку, попадаешь в вечное лето, которое за слуховым окном (несмотря на то, что кругом зима, — крыша покрыта толстым слоем снега). Удивительнейший рассказ.

«И капелькою перевоплощенья». Перевоплощение — обязательный момент лирического стиха. Может быть, потому что Белла обладает в полной мере этим качеством, ей так удаются переводы?

А «в смутно пережитом дне»

Живая плоть баллад убитых

И ты теперь наедине

С каким-то страхом первобытным.

9/X. Влияние Цветаевой — легко сказать, но выговорить трудно. Влияние… велико.

10/X. Утро. Воскресенье. Трамвай во «Мцхета». Керосинщик с бидонами, где масляной краской выведена цена.

Базар. Потом автобус — Джвари — всегда прекрасный. Мутно зеленая стоячая вода и Светицховели [17].

Признаки осени — Красные Кусты (с большой буквы). Шашлык. Чуть освещенный Джвари и вдруг рядом с ним, одного с ним размера огромная окружность луны.

И главное: то, что передать никак никогда ничем — невозможно.

Не только нет этому эквивалента, но и изобразительных средств.

Самтавро [18].

Служба. Монахини. Нокаут зрению: передвижение черных фигур и слуху: неземное пение.

То же, что и тогда в Раче, в Геби [19] — когда причитала женщина, не заботясь о слушателях — впечатление, что ни Бах, ни Бетховен, ни….

Досада — как, чем это записать, запечатлеть навеки, но разве магнитофон в состоянии передать все акустическое богатство и киноаппарат — эти передвижения фигур — причем в каждом движении где-то обрисовывался характер женщины? За смущенными заученными движениями ритуала — угадывались то гордость, то властность, то лень.

А шествие этих фигур по лестнице вверх после богослужения?!

В привокзальном буфете. Девочка в зале ожидания. В прямоугольнике двери поезда.

Разные — электровозы, паровозы, вагоны, цистерны. Электричка.

И это тоже, М.б., нужно включить в хоровод, М.б., в самую концовку поэмы [20]. То, что сказал Вахтанг, когда я говорил ему о том, как здорово внутри электрички, где с каждого крюка спускались ловко перевязанные прикрепленные к полке гроздья винограда — с виноградными листьями, тронутыми уже осенью.

Вахтанг вспомнил пьяный кахетинский поезд его детства. Пьяный и все. Он в то же время, что и этот из Боржоми [21].

Но там все более настоящее — короче это настоящий пьяный поезд.

11/X. Гена уехал вечером. С бутылью, коробкой селедки, космическим трактором, литром спирта для старика.

Я очень раздражен целый день. На работе не клеится. Неужели ушла струя, о которой мне сказал Мазурин [22]: «Из тебя просто выливаются стихи» — когда я прочел ему поэму.

В общем тошно, м.б., потому, что не удовлетворена во мне тайная складка моей души — педантизм.

15/X. Вчера. Авлабарская хинкальная. Пиво. Зубровка. Сосиски — плохие. Хинкали [23] — плохие. — Это чтобы не отвлекаться от духовной пищи, чтобы пища — просто условный знак. И на углу, если есть угол у круглого столика, — макет сборника Цветаевой. Прощание с книгой. Дождь. Я и Гия [24].

Я: Ты знаешь, и у Пастернака, и у Цветаевой, и у Ахмадулиной — короче у всех Великих существует какой-то великий закон деления. Самые сложные стихи делятся на самые простые истины, отправные, на основные элементы.

Гия: Да. Воздух, огонь, хлеб, вода, дружба.

Из Цветаевой: Он (актер, подаривший ей «гишпанскую пистоль») — так же, как и я, не мог оставить у себя вещь, которая нравится другому.

Господи, как это не точно выражено мною, а ведь утром помнил в точности. У меня прогрессирующий склероз.

А сколько строк позабыл хотя бы сегодня.

16/X. Умер Митя. Приход смерти. (Как у Метерлинка! Все за столом сидят и ждут. И она появляется, невидимая и неслышимая.

Мария Григорьевна с кошками.

Утро. Ремонт пивного бара. Столик с уже разлитыми стаканами.

Вечером пьянка хозяев с мастерами. Мельком через окно.

17, 18, 19, 20. Томительные дни театрализованных панихид.

28/X. Авоська около водителя троллейбуса, автомобиля, локомотива — кибернетические машины — символ эпохи.

Есть суть иная в сути голой

Той сказки с платьем короля

Что утоляла странный голод

Воскресший из небытия

Себя на век опередив

У пульта с ручками авоська

[пыхтит, пыхтит]

Куда бежит локомотив

И тает, словно он из воска.

Куда от взмахов лже-ткачей

В какие крайности нам деться

Нематериальный дым вещей

И крепость истины младенца.

29/X. Трамвай — ощущение другого города — если бы не убеждались в том какая это улица и длили бы сознательно иллюзию — иллюзия перешла бы в действительность, вы бы оказались в другом городе.

31/X. День рождения Гии. Нана — «вдовствующая императрица в белом».

Так зыблется ночное Слали

И змеи темного вина

Из скерцо тянутся в финале

С коротким росчерком Гурласси.

7 ноября 1965 г.

Нужно писать ежедневно. «Ни дня без строчки» — таков прекрасный лозунг Юрия Карловича… [25]

Это ведь удивительно, как «строчка» оказывается законченным целым. Подтверждение этого не только в творчестве самого Олеши — учитывавшего, помимо собственных особенностей писателя, современную психологию творчества и восприятия. Все это имеет и более древний исток.

До всяких метро (в которых не нужна объемистая эпопея) — японская поэзия.

Вспоминаю позавчера М. Квливидзе [26]. «Кутеж» у Мазурина. Удивительный рассказ Гоги о Гудиашвили — Пиросмани. (Его записать отдельно).

Вчера выносил мусор ночью. Ветер. Прошел — я куда-то трехлетней давности, подняв воротник, и кто-то, как я сегодня, посмотрел ему вслед: «И куда его так поздно носит?!»

Я в кругу двух мыслей. Божественного — Белла и Закона деления. Сводимость прекрасного на элементы простейшие: солнце, огонь, воду, воздух и хлеб.

Нет этих элементов — нет ничего, кроме претензий богемы, длинных волос и бархатных курток. Нет нормальности, которая есть основание «безумия творчества».

Необходимость Яго — боже мой! Иначе это мистерия, а не трагедия (тайный смысл трагедии Отелло у Блока)

Разбилась черная лампа, дававшая розовый свет. Таких уже нет. В продаже таких уже нет.

13/XI. Кажется, закончил поэму.

16/XI. Есть прекрасные стихи, прекрасные, но к ним не хочется возвращаться, достаточно знания, что они прекрасны. Стихи Ахматовой — прекрасны, но в них еще какое-то колдовство, влекущее их перечитывать бесконечно.

В тяжелую минуту нужно подумать, что «мир — прекрасен, как всегда» [27] — усилием вызвать воспоминание теплого осеннего дня, солнца в ворохе листьев, той безмятежности, которой так соответствовали эти строки.

Рассказ Бориса и Аллы [28] о Башбеук-Меликове [29]:

1. Замечание Бори о том, что он, не являясь гением, культивирует в себе пороки на три гения.

2. Ленинградская история с женщиной, с которой весь год переписывался, которая, видимо, ему показалась, а потом встреча в Эрмитаже, резкий поворот на 180°. Характер — чувствует то, что чувствует, не считаясь с приличиями, невозможность лицемерия.

3. Картины сожжения холстов во дворе с повешенными подновогодними простынями. Летит жирная копоть. Художник жжет картины. (Тяжелые, сонные глаза).

Быть тамадой — это работа, а когда пьешь — это все же удовольствие. Шалва.

Отец Наты организовал по Шалве целую систему, с помощью которой споил тамаду. <…> [30]

У Блока: критерий определенности и неопределенности.

Требование точности — отсутствие двусмысленности не отменяет, а предлагает некую двойственность. Все великое — двойственно.

23/XI. И все-таки понять, хорошо ли это любое произведение искусства, при всей кажущейся сложности — просто. Есть маленький ключ, открывающий массивные двери.

Так, если это произведение изобразительного искусства, следует задать вопрос — создано ли оно исключительно средствами изобразительными — не прибег ли художник с целью выражения своего замысла к смежным или далеким от изобразительности средствам?

То есть, хватило ли ему чисто изобразительных средств или пришлось занимать в других областях? Если хватило, — то произведение — прекрасно.

Г. Мазурин в разговоре со мной. 23/XI-1965 г.

Главное: не простую мысль выражать сложно, а сложную просто.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 7

[Тбилиси, Кахетия: 27 марта — 4 апреля 1966 г.]

Начата 27/III 1966 г.

Итак, за восстановление действительности:

День. Вся сторона над Курой до Метехи — через щелку в автобусной двери.

А до этого — просто витрина — глупая дешевая витрина магазина электротоваров на площади.

И подумалось, что она безумно интересна. Стоит тебя фатально лишить возможности видеть ее, как это моментально приобретает невероятный интерес. На такую витрину можно смотреть, не отрываясь, допустим, как на зрелище Ниагарского водопада.

Следует запоминать все сопутствующие стиху обстоятельства, т.к. именно они и есть проза. Во всяком случае, твоя проза, особенность твоей прозы.

Великие китайцы: «Природа природы» — просто выражение — пленяющее (точностью неточности) двойственностью, кажущимся пониманием, глубиной, выведенной на поверхность. А это здорово: поверхность — вывернутая глубина.

Итак, великие китайцы: «Он раскроет природу природы, закончит деянье творца». Ван Вэй [31].

Учение Ван Вэя, пожалуй, таково: не копируй, не учись у природы, а твори природу.

«А вечером смотри: гора глотает красное светило, и свернут парус над речною мелью. Спешат идущие своей дорогой и двери бедняка уже полуприкрыты».

Ван Вэй.

«Тот, кто пытается выразить дух через внешнюю красоту, утрачивает образ. Это есть смерть образа»

Цзин Хао [32]. Конец 9 в.

Прекрасное без помощи прекрасного. Вот в чем суть — поэзия без помощи поэзии.

«Не расскажешь словами, не покажешь в картине». Как это ни пером описать, ни… Что?

28/III — 1966 г.

«Нынче день какой-то желторотый» [33]. Днем с Тамазом в хинкальной. Утром дописал, вернее, допереписал «очерк»» и так, что он может быть датирован сегодняшним числом.

Тамаз подарил мне кактус (должно быть это тот, который ему самому подарила Лилька [34]).

Вчера читал Гие и Этери [35].

В общем, ничего, кажется, кроме одного мгновения в хинкальной. Что-то вроде делящегося мгновенья. Когда захотелось не спешить. А как-то оглядеться (слиться с обстановкой), перевернуть в себе обстановку. Хинкальная, кстати, впервые сегодня была без перца — тщетно искали бутылочку.

Нам никогда не понять до конца, например, Цзин Хао — все эти советы. Многое чуждо. Просто дивишься ему как чему-то диковинному.

А в общем — совершенствоваться, идти вперед — значит обращаться вспять?

30/III. Удивительное отреченье (предотъездная суета). Есть в предотъездной суете удивительное отрешенье. Предотъездные впечатления. Лицо девушки, улыбающееся не вам, но как бы сквозь вас кому-то за вами. (Если девушка красива — это очень волнующе).

Пасмурный день, значит, все будет освещено собственным цветом и светом.

Пришлось немало трудиться богу.

Барашек — ангелочек, привязанный к одной ноге, веревка к колышку, чтоб не вырвался со двора.

Шуамта [36].

Фиалки внутри храма Дзвели Шуамта. V-VII в.

Три рядышком — один маленький, пропорции его таковы, что кажется можно его обнять и унести с собой.

Шуа-мта — средняя гора.

Пришлось потрудиться богу, чтоб создать вот это так нравящееся нам.

Может быть, все относительно и то, что нравится нам, покажется в иных мирах безобразным?

Нет, все едино — построено одним Богом. Приятно вдруг писать: Бог. Разве в среднерусском пейзаже не проглянет вдруг грузинский, а в грузинском китайский — тех старых мастеров?

Так объединяется все. И должно быть объединено, и в сознании нашем.

Разве все приедается? Я смотрю на эту женщину в ватнике, на пригорке невдалеке пасется стадо — все это так эпично.

Слоны Р. Тагора [37].

Я вижу все — барашек — ангелочек; ничего не выдумываю. Ничего не изменяю. Все так драгоценно, как это световое пятно на храме Шуамта. Но разве в этом заключается творчество? Дрожать бережно над подлинным <или это бездарность>?

Но разве я уже произвольно не меняю время и переношусь с места на место? Мне уже подвластны пространство и время.

Какая же еще выдумка нужна? Что нужно еще для творчества. Чуточку ритма — и это уже стихи.

Трагическое?

Да, современность — все равно тебе не достичь уровня тех, которые так легко ее ухватили.

Но в чем современность, чтоб от сегодня идти к 30-му веку или к седьмому?

Те же китайские братья, собирающие травы. Этот кахетинский пейзаж. Пастернак — Ван Вэй.

Но что ж все-таки такое — творчество, в чем оно?

Чем еще повелевать, кроме времени и пространства. Выдумать тебя?

Творить — это может быть, чтоб писал не ты — а снег.

Чужой — чужой, мне говорило все, на той короткой остановке у водопоя.

Чужой, чужой. Огромные кувшины и люди. Чужой мне говорило прекрасное вокруг.

Гончар. Живой гончар (сосудов мертвых). Идем узким двориком. Девочка с румянцем, глядящая через плетень и потом через чьи-то головы и плечи.

Как растет кувшин — он вначале был чашей из чаши из гончарного круга.

Кувшин растет как глиняный цветок.

Гончар месит глину, как пекарь тесто. Смотри, какие сильные руки — пальцы худые и жилистые.

Гончарный круг приводится в движенье.

Их два круга, один приводится в движение ногой.

Другой собственно гончарный круг и краска земляная.

Продал кувшины, не поднимая головы и не глядя на деньги.

Поход ночной по улочкам Телави, уже заасфальтированным. Дом булыжный — башня. Тут некогда жил толстый человек — веселый и прекрасный и дочь его. Потом в 37-м — кончается веселье. Семья разрушена — дом остается. Дом, башня — крепостная. И круглая булыжная башня-крепость. За окном гостиницы —

И так хорошо писать за гостиничным письменным столом с удобной лампой. И сразу придал уют столу кувшин, купленный вчера у гончара с веткой шиповника, готового расцвесть.

За ночь новый кувшин набрал воду в поры и стал темнее.

Глина его звенела. Значит, хорошая.

Замечание Ренэ, что в очерке у меня все — антитуристично. Т.к. это чувство Грузии, которое может быть только с друзьями. Меня водили по Грузии друзья.

Кипарисы Икалто [38] — 80 лет.

Столы под ореховым деревом, изогнувшимся над столами.

Академия — развалина, сохранилась табличка — здесь учился Шота Руставели.

Зал с квеври. Давно в них нет вина. Прикрытые круглыми и плоскими камнями отверстия. В глухую заглохший звон.

И черные деревянные пиршественные столы под ореховым деревом. Черные от дождей.

И камни, обожженные кострами. Тут жарятся бараны.

Солнце! На черном столе цветущая персиковая ветвь чуть тронутая увяданьем, поблекшая и вялая.

Тебя я не увижу, Икалто?

В вопросе больше утверждения. Кипарисы. Кипарисы.

Каменная келья настоятеля. Это были могучие люди, выдерживавшие сумрачный воздух кельи. А, впрочем, топилась печь, наверно, непрерывно и глотал воздух раскаленный; стужа раскаленная — гениально узкое оконце, откуда он слушал моленье — если не пожелал спуститься.

И чувство власти, охватывающее с этой высоты — оно уже правило само и не нужны были усилия.

Телавский базар не забыть. Вещь должна иметь свой паспорт и комплекс — вырванная она не имеет цены (права прописки и хождения).

О кувшине, который робко хотел себе забрать не Кукури и не Нукзар — другой.

Когда-нибудь я перечту, и воскреснет этот солнечный день и работы на террасах Икалто.

Лица рабочих — этаких Хемингуэев — грузинских крестьян. И, может быть, при усилии воссоздадутся в памяти собрание кувшинов — как ритм помогает писать — он рельсы, по которым несется…

И родники, и ту старушку в клетчатом платке, и это состояние зависимости от зрелищ, не наоборот. Будто они созданы тобой.

Солнце пригревает, и длиннорунные бараны, сливающиеся с землею. Все серебристо.

И хорошо стоит развалина.

Маленькие ослики — настоящие кахетинцы.

Коричневые, бронзовые лица стариков — все Хемингуэи.

Обратный путь. Та же девушка, пасущая свиней в свитере, обтягивающем груди, и та на дороге.

Комплекс Алаверди [39].

На шаткой высоте балконы. Мельком — гениальное величественное. (Мелкая кража кувшина).

В последнюю секунду Кира бежит по зеленой траве в деревянную постройку невдалеке от каменной приемной, где в нишах некогда сидели важно гости. И снова кипарисы.

Храм и дом напротив — старый, огромный, покинутый с анфиладой комнат.

И дерево ореховое посредине пола. Цветы. А поле не зеленое, а сверхзеленое.

И я щеголяю в новом свитере. Приоткрылся занавес тумана и открылся театр гор.

И уже Алаверди за спиной и уже даже не за спиной.

Уже — воспоминание еще живое и чувствуется плоть его и запах. Но пыль осядет. И вот уже другое. Привал неожиданный. За забором наседка.

И снова вода в кувшинах. Пни-дрова и вода течет по канаве, в которой ночью отражается лунный серп.

А там за занавесом вершины, покрытые розовым снегом, — они цветут.

У Городища возле Греми [40] — не город, а городище маленькое.

Оживить бы это городище со всеми его звуками ремесленников, кузнецов и крика ослов. Увидеть женщин.

Неравноправие — было для них естественно.

Церкви на ровном месте и по склону.

Во всех моих этих записках есть все, даже ветерок, который овевает сейчас меня, пока я пишу посреди зеленого поля. Нет главного? 2-х замечательных попутчиков наших супругов Ворогиных, каких-то достоверно настоящих, подлинных.

Шоколадные, ржавые коровы у развалин.

И надо всем Греми, устремленный в еще большую высь.

Коровы — ржавые.

Трава под арками чуть колеблется.

И снова пастушки. Стоят и смотрят. Нехитрое занятие — все привлекает.

Неужели это последние записи, а ведь столько всего было.

И заключительный аккорд солнечного луча — Гурджаани, церковь Квелацминда VIII–IX вв. [41]

Двухкупольная.

Последний луч — двухкупольная церковь.

Заросли, а где-то внизу не видно, но слышно не шум реки, а звук движущейся арбы — волов и телеги, — а, впрочем, и текущей воды и чего-то, что продирается сквозь кусты и причмокиванье погонщика и пенье птицы, название которой я не знаю.

И группа цветущих деревьев, и я, задыхаясь, рву цветы Кире.

И все это ударяет в голову, как вино.

Наверное, этот образ стертый, но прошу его считать обновленным.

Звук был еще осла, жующего траву и хлеб, который дали ему.

И я его погладил — давно рука моя не гладила ослика — (ослы другое). С детства удивительно.

Теперь вместо фотоаппарата я щелкаю альбомом.

Ты так переворачиваешь страницы — будто смотришь на часы.

Как же ты хочешь проникнуть в душу человека без глаз — Гоги Мазурин.

Непонятная фраза: насколько она ясная, настолько она непонятная.

3/IV.

Подумать только — Мукузани!

Вино — село, село — вино.

Побыть и пить не суждено [42].

Он трижды умирал, был на волоске от смерти, мой кактус (африканский).

Песенка о тифлисском продавце лотерейных билетов.

Он крупный финансист, чей гений выражается в характерном клацаньи челюстью и подвижностью подбородка.

И все-таки он мертв до той поры, пока не обнаружишь зорко коробку из-под монпансье, куда он складывает мелочь.

Попросите у него разменять вам, чтоб получилось две копейки для телефона или купите лотерейный билет.

Сделайте на нем надпись и подарите вашей знакомой.

И натюрморт на кухонном столе. Я выкладываю все, что принес с базара. Вот морковка. Ее я купил у татарина, стоявшего со старухой каменной — занятой разговором с какими-то знакомыми азербайджанками.

Разговаривал с ними через глухую стенку и т.д.

Вот тархун — вид его.

Лук — шелуха лука. Чеснок — живая долька его. Молодая редиска. Бутылка ткемали — мне дали его попробовать на щепочке — я думал облизать щепочку — но неправильно — обмазали мою ладонь. А потом оторвал узкую бумагу, чтобы я вытер руки.

И маринованный чеснок. Среди которого попадались зеленые помидоры мелкие, перец и капустные листья. Сыр с порохом.

И лобио — всегда не знаешь, какое покупать белое или красное, или с крапинками по цвету, в целом ближе к красному или белому. А также крупное или мелкое. А если спрашивать подряд откуда оно — на вас посыпятся названия сел.

Базар — источник вдохновенных цен.

4/IV. День, один день и как он течет все же против того официального. Перечисляю: Утро. Я и Гия, Мазурин. Затем письмо Экзюпери, затем письмо о похоронах Ахматовой. Затем поход в синагогу. Еврейская пасха. (Евреи сегодня уйдут рано — русский стекольщик другому на Пушкинской).

Все вопреки той официальной жизни, но все достойно быть запечатленным.

(Как я все порчу, как я не владею языком, как важно записывать мгновенно, не записал — улетело).

Какой день! Пожалуй, первый настоящий весенний по календарю.

И музыкальное училище, куда отношу ноты и в сумраке его старинных переходов. На шатких лестницах и лестничных площадках — стоят не робко робкие ученицы. Прекрасно зная, как трудно глаза отводить и проходить, не замечая их.

Стоят они нарочно, но может быть я ошибаюсь — все кажется порочным в первый раз в незнакомой обстановке.

Когда ты так выделяешься и отдаляешься от нее, а все остальное кажется глядит и смотрит на тебя и изучает. Но стоит придти сюда, и ты уже не будешь видеть ни этих стройных ног, ни рук, ни всего, ни всего, что так поразило в начале. Ты сам сольешься и т.д. (сравни — Университет, который стал зрелищем привычным). Но дело ведь не в этом. Итак, за Экзюпери!

6/IV. К Симону за книгой. В ярко освещенной пивной закрытой на ночь — крантик пива. Мелькает мысль — почему не свисает капля?

Видел две влюбленные пары. Одна стояла под деревом, смотрела в глаза друг другу и другая…

Молодые со взрослым выражением. Мы забыли, что в таком возрасте мы были уже достаточно взрослыми, особенно во взаимоотношениях. Сейчас смотрим снисходительно на тот возраст, когда сами по-взрослому подличали. Когда возвращался, на кране накопилась капля.

Так словно действительность превращается в Музей, где ты бродишь осторожно, боясь что-либо столкнуть.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 59

[Тбилиси: 26 марта — 13 апреля 1968 г.]

14/IV.

Другой день этого дня. (Что же это значит?) Я сидел во дворе грузинской синагоги — мучаясь западнёй: почему весь грязный остов не возбуждает меня?

Эти люди кривые, с признаками вырождения, — кровь титанических индюков. Эта очередь, стоящая в ризницу, эти носящиеся в своих халатах (перепоясанные поясами?!) типы с огромными корзинами, где маца прикрыта белоснежной простыней — летание этих простыней с синими халатами. Рабочие, делающие мацу (движение ноги, приводящее в ход что-то с тестом неподатливым, делающее болванку). Средневековье, в конце концов! И что же — ничего.

Я удивляюсь: ведь будь за воротами тут же Тбилиси — с какою жадностью я бы впивался в эти разные бороды, в эти благообразные физиономии стариков, скверно обутых и одетых…

Я понял — остов не скрипел, как обшивка корабля. — Духа путешествий — не было, он покинул нас. Я видел грязь — запустение, мрак, невежество — вырожденье, наконец. Надо мной сжалились и продали мне мацу для бабушки — по дорогой цене. Один такой перепоясанный, слетав на такси с корзиной вернулся и повел меня к себе напротив синагоги, где двор вавилонский и девочка со взрослыми пятками стирала. Он полез в кухне загроможденной вверх к полке, — а дочка его, конечно, в халате банном — как же иначе? — все смотрела взглядом коршуна на стрелки странных весов, куда клались старорежимные какие-то гири, похожие на те, что поднимают борцы с весом — на 100 грамм больше каждая, чем обозначен на них вес. Наконец, все было покончено — он продал мне еще ящик поменьше, куда мы сложили мацу — а я забыл там у него пакеты, которые я купил. Надо было бы раньше, но я, как всегда, позже — и вот целая эпопея, как я шел за ними в одном аппендиците — майданском. Обнаружилась лавочка медная — лудильня — с распродажею посуды медной сияющей, делавшей четверг — воскресеньем.

Эпопея бумажных кульков. Эпопея. Точка. Господи, как жалко это все по сравнению с Осипом Эмильевичем! Но, имея его в виду мыслимым совершенством: нельзя не кончить немотой, самое естественное — закончиться ею. А пока я иду по улице темной с Гаянэ. (Гаянэ, Гаянэ — я словно паук — собираюсь пользоваться, нет, не паук — что-то другое, но тоже постыдное — пусть не жестокое — звенит паутинка, паутинка звенит — я иду со своей героиней (кстати меня «волнует» она и Бажбеук — Александр, Саша — которого я не видел, а ее Ренэ, которую она не видела. Постыдное: я ведь собираюсь (пользоваться) воспользоваться — ее глазами, ее умом и слухом. И вот уже Нарикала [43] — пароход с трубами, в ночном море наивный пароход — кисти Пиросмани (по Черному морю — клеенка и ночь, Черное море).

С Арчилом я пил неделю тому назад. Давно — недавно. И это все? Почему в этом нет ноты бывшего? Как я уже сказал однажды — нет церкви Кошуэти, да и занавесок, и обнаруженного источника жара — оказалось, мы стояли возле радиаторов, которые еще топились. И пар горячих хинкали — и водка, и пиво, — и жар другой — ах и в этом нет ни одного инструмента из симфонического оркестра, ни пастушеской дудочки (на детской дудочке играя, живет вселенная вторая и называется Тифлис) [44].

А тебе хочется запускать руки — туда за ширму, и тебе дают — вот флейта, вот гобой — он так подходит к разговору на той улочке.

Или как Арчил разгонял лошадей (но это уже другой инструмент) и оставляет — одну старую белую лошадь…

Я все хвалился Гаянэ, что покажу ей необычайные улицы, — имея в виду Площадь Разлитого Вина, — и говорил, что день они выдерживают, а сейчас пересек эту площадь — и что же? Ужасна — она вела к дому Нанули — ул. Барнова 6 [45] — лестница страшная, и люди. Недаром Нанули все это ненавидит и рвется отсюда, и я вижу ее, сдувающей пыль в новом доме, — жизнь она за него отдаст.

И кружки пивные стояли какие-то пустые без капель — точно в лавках продавалось только мыло в обертках.

Что еще? Сегодня буду на площади Хлебной? Панихида по Биллину [46].

Хлебная площадь. Фонарь не разбитый. Силуэт старика — черный на золотой фольге. Дождь. Да, дождь (Балик-Джан, дождь какой — куда спешить, это уже на панихиде) У вас нет газеты? — а то я зонтик не взяла, ненавижу, когда дождь по голове трахает.

А дождь-то ведь только в фарах — тети и дяди в таких аккуратных плащах с хорошо выделанными бортами, — и невеста, теперь вдова, в черном — негатив невесты — перебирает телеграммы — читает их, говорит — отец ослепнет все — поднимает голову к люстрам — пытаясь увидеть лампы — тщетно (горка квитанций — телефонные переговоры с сыном — ты заснул? ты поел?) Кругом в коридоре панихидном — не замирает жизнь, не остановилась. Вот подходит друг ближайший с заботой о дверных петлях — боится промокнуть. Дождь. И все же, все же, — пишу я, выделяя, — жизнь правильная и удивительная в ненравившихся тебе формах. Мало ли что ты любишь ходить под дождем, как тать в нощи. Мало ли что. Чепуха это. Ты исходишь из логики внешнего, а не из внутренней сути. Ведь вот все они могут покончить самоубийством, и эти с телеграммами (скорбящие не по твоим рецептам), и этот с дверными петлями.

Научитесь улыбаться на панихидах.

– Ах, я вас не узнал!

В конце концов, это и место встреч.

У Гаянэ (одаривающей). Главное, пожалуй, не в рассказе о Бажбеуке (который был — прозвучало как итог — свободным), не в дереве — птице (со мной и его) и камне, а в том удивительном состоянии — внутренней сосредоточенности, на неожиданно музыкальных свойствах собственного восприятия. Будильник, вывернутый обратной стороной (и не шедший).

Бажбеук со стрелами своими и сундуком огромным, где хранятся, держатся картины не высохшие, не оконченные еще — никто их не должен видеть, и краски…

Его приход на свидание больным.

Два часа молчания — на скамейке под большим большим деревом, и вдруг звук грызущих сухарей. Ему стало еще хуже. Они идут обратно. «Гаянэ, запомните! Импрессионизм — это временное, вечными останутся только старые мастера». (Тут я бы поставил точку).

Если бы не фраза о том, что он был свободен.

И всякие в это вклинившиеся истории. Сестра Бажбеука (мать их вместе купала в одной лоханке).

Сын — (письмо о снеге…)

Вот шорохи подходят к изголовью

Одухотворены шаги, шажки…

Балетные (воздушные) прыжки

Но как передать свое состояние? Вспомни, как оно покачивалось словно бы плот на воде.

Внутренняя замкнутость, впускающая извне, зависима от извне.

Выстрел в себя Бажбеука — 18-летнего во дворе, огромном дворе.

Мысль противится афоризмам — ей быть щемящей нотой. Пустота, но не та затаившаяся как в прятках, а полная пустота. Ленивые мысли, как прозрачные облака в пустоте неба.

Читал Гончарова. Палладу [47]. Какой это неукоснительный неомраченный принцип реализма — вплоть до весел, отлитых в золоте.

И как постыдно любое отклонение! Но как без отклонения?

Первая и вторая реальность — вот о чем нужно теперь будет думать. Об условной природе искусства. О верности этой условности.

Нельзя оставлять настоящее, именно собственное. Вот к чему пришел, после того как лелеял особенность дурацкого рода, в которой казалось кощунством изменять имена — кощунство их оставлять.

Интересно, как прощается Гончаров со всеми «райскими» местами. Мысль: природа, одна природа не может заполнить и быть содержанием. То же честное отношение у Пушкина в Арзруме.

О, косы!

Наконец-то, хоть что-то перестанет быть отражением: модель танка — это самостоятельный, независимый мир.

Я думал к этому подойти. Нынче — давать такое впечатляющее отражение (доподлинность), что оно становилось заменяющим миром.

Соблазн моделирования — уже в бане. Все человечество каждый раз одно и то же — вот этот, хитро улыбающийся, волшебный — победительно оглянулся, словно ожидая аплодисментов: вот я — пуп вселенной. И гардеробщик всегда на 100% правый, не пускающий со стеклом, — разбивается.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 62

[Тбилиси, Цинцкаро: 11-21 мая 1968 г.]

11 мая 1968.

Горьковский сад с младенчиком подпевающим.

«Запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое (сбывание хотя бы в слове, если уже не во плоти!» (Бунин. «Ночь»)

11/V-68. У всех этих молодых людей (не у всех, у этих) нет сознания непрочности предоставленных им благ. Моя комната, говорят они, моя работа — точно выгнать их можно не иначе как по решению съезда профсоюза или как-нибудь еще иначе. Они на месте, — они переливающиеся сосуды, ни один не возвышается над другим, вернее, возвышается серединностью, общеуровностью — тут тоже есть свой блеск уравнения… Им никогда не приходит в голову мысль о собственной неприспособленности при виде мешков на складе, при виде пакгауза. Девушки их едят мороженое, наглядно демонстративно тающее во рту…

Нежные усердные силуэты машинисток.

Сад забыл об украшении своем и гордости — Яше: шланг поливает сад как прежде.

Как я упустил — хотел, но не окликнул — мороженщика с мороженым в картонном ящике, в белом халате — мимо младенчика, чуть было не проснувшегося. Но он кричал — моро-же-ное, — не преступая какой-то черты, откуда доходят звуки прямо в сон. Упустил, — не разлепил тонкой бумажной обертки. Что упустил: мороженое или зрелище? Покупку упустил: подумал — взамен лучше пиво. И совсем я не люблю иметь дело с этими жуликами, однако с ними, зная, что они жулики, связывается большая часть человечества, — я просто не «муштар» [48].

Полная неизвестность предстоящей второй половины дня, уже прошла значительная часть этой половины — четвертушка — 10 минут третьего: блики, блики — шум шашек, собираемых в детское ведерко, и стук совочков, лошадок и прочего.

Дворы с могильными памятниками — аккуратно оштукатуренные четырехугольники, с крестом медных кранов… и котенком — на этот раз черным.

Опять взял в руки Бунина — почувствовал таинственное продолжение жизни: видимо, он прожил двойную — свою и еще свою в прозе.

Бунинское детство.

При слове Бунин: слово — учеба не так уже бессмысленно. Душно под деревьями, — я уже 3-й раз в саду. Темнеет. Я украл у себя сегодня день с Левой — там, в селе Цин-Цкаро — лепящемся. Учись у Бунина: скажи, какое оно, это село.

Скамейка, когда я сел, была еще нагретой: этот тип сидел с девицами младыми — грузинками под русских. И еще я мог бы пройти мимо колокола на вокзале Мцхеты и коснуться колоколов Свети-Цховели… Благословенный формат записной книжки — нет, это не поток сознания — это другое: безусловно, после Бунина должен был быть Олеша — не пытается ли эта умная баба [49] доказать, что Олеша не писал закономерно, т.е. «не потрясенья и перевороты», — а закономерности жанра… А я мечтал сегодня быть чисто помытым (исполнено — ох, и баня была прекрасная) и сидеть где-то в свежей белой рубашке под Мцхетскою луной и звездами — глотки вина из бутылки.

Передо мной на скамейке лица — галерея целая людей уже проживших жизнь. У них совсем другое завтра — они говорят: завтра, но так, словно не то — их память… Нет — я сейчас не сумею ухватить промелькнувшее о них — оно кануло, ушло под ноги в земную кору, посыпанную утрамбованным кирпичным песочком. Наверное, я люблю этот песочек, особенно, когда он полит, — но люблю эту бедную землю [50], — а прошло виденья сада — двора по колено в траве — горбатые мостки — там, где была свадьба Отара Карсанидзе [51], — на границе Мингрелии и Гурии? Все зверства той и другой стороны (в смысле гостеприимства) — гигантская корзина с горою стаканов: корзина Гаргантюа — его колыбель и т.д. Вспомни того типа поджарого и ту дорогу. Я шел по траве сада — по колено — и видел всякие волшебные пристройки — нужно.

Что делать — не писать крупно, как Олеша? Самостоятельна каждая фраза — соединить Бунина с Олешей?

Олеша и пересказ — интересно. Это ведь нечто — антимандельштамовское [52].

Вдруг вспомнил:

Ветер налетит, завоет снег… [53]

И в памяти моей возникнет… Совсем перестал быть с Блоком. В статье об Олеше, при всей ее эскизности, есть исчерпанность — то, что мне всегда не хватает, есть статика в динамике.

Есть у Бунина место, где он говорит, что он странно радовался обеднению быта: эта странная радость — и есть… родственное.

День умирает. Его добивают лампы дневного света — назойливо слепящие глаза…

С чем связано отсутствие у меня памяти? Во-первых, с тем, что я лишен был чувства принадлежности к какой-то милой для меня среде — среды не было (то, что было в Бунинском детстве?). Во-вторых, ошибка — не дисциплинировал, не воспитал, не выдрессировал чувства того, что живешь — сейчас, а не в futurum. Я все откладывал, откладывал… Не то. Я жил, но настоящее, считал, будет завтра: я ничему не отдавался целиком — из-за этого происходила и определенная фальшь в отношениях — недаром…

13/V. …Вчера у Арчила [54], вино дзвели шави (старое черное) — ночью плохо, очень… придется опьяняться другими вещами — не производными винограда [55], — даже когда это прекрасно, как дзвели шави…

Но что это? Повестка… Откуда возврата нет. Что ж. Но ведь если не пить совсем, то не будет и такого неба, как вчера!

Что это было? Небо в облаках, разлитый цвет луны, площадь — ох, какая площадь! И мерцали рубиновым провода троллейбуса — все над головой, над головой.

Что это было? — Некий знак, что может быть или будем приобщены к этой игре неба — будем как-то в ней участвовать (булгаковщина).

Рубиновым было и вино. Арчил достал специально белые прозрачные стаканы, и мы смотрели его на свет.

Прощай, вино в начале мая. Это имеретины, они вино делают с сахаром (даже для себя) — Гоги.

Да и в вино кладут пирамидон — чтоб голова не болела. Жора.

Я запрокинут в звездных струях — так?

Это все, что ты можешь о вечернем небе? — Во-первых, небо как-то включалось в пустынность площади — все было иным. Все?

Зрелище неба — не чувствующая материя?

Но каким образом возможно участвовать в небодействии? (Небодействие — хорошо).

Хорошо у себя: течет Кура, деревья серебрятся, стучится в дверь трамвай — войдите.

Остается ли небо зрелищем для чего-то нами неуловимого — или это «неуловимое» входит в состав неба, осуществляя небодействие? Мыслимо ли большее наслаждение — чем то, что творилось вчера в небе на высоте?.. (Когда стихии чуждой, запредельной стремясь хоть каплю зачерпнуть… [56]) Но есть и печальные небеса (небо — ссылка?). Нет, невозможно уйти человеку от человеческих категорий — как бы ни чертить низко над чуждой стихией [57].

У Беллы есть адрес, ей можно позвонить по телефону.

Свет бежит по гребню горы, протягивает щупальца. И куда это он девается после?

Ну, вот я сижу с блокнотом. Пить буду, в основном, только пиво: жадно — бочковое, кружку не переводя дыхания, бутылочное — медленно потягивая, озираясь, тараща глаза… глаза тараща.

Прогулка по верхушкам деревьев в море шелестящей листвы.

Движение Куры — длинное сплошное какое-то животное, но определенно млекопитающее.

Издали движущиеся вагончики фуникулера — стоят на месте (стрелки часов). И очень замедленно движение канатки — она ползет божьей коровкой, каната не видно, но тем почему-то сильнее впечатление прочности и надежности — безопасности. Устав ходить по верхушкам в шумной листве — где бы сесть?.. Сядешь на спину этого животного, Куры, и кати себе…

Не божья коровка, а паучок.

Стучатся. Сейчас открою. Трамвай. Целую Анну Андреевну — Петров-Водкинскую [58].

Трамвай пропускает вперед вагоновожатого (он с волшебным ключом — рукояткой) и двух кондукторов — звяк мелочи. Присаживайтесь. Трамвай опускает дугу и выходит в двери.

Чихает пневматическими дверями — внутри он пустой и освещен. Билетики.

Неба нет — есть пространство, готовое принять небо. Его привезут, небо, на тележке с мороженым. Нет, это не правда — не верьте, не представляйте себе этого.

Неба уже не будет.

Холмы. Птицы носятся с ними и несутся. Темнеет.

В небе прибавилось неба.

Глаз на щеке — все равно глазеет.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 63

[Тбилиси, Цинцкаро: 23 мая — 2 июня 1968 г.]

25/V. Елочка серебристая — ива плакучая — клонится веточками…

Все уходит, туманится… Справа — самые некультурные люди на свете нашего круга — учительницы музыки. И — шилаплави [59], курица, болезни, дома отдыха, блюда, подносы, столы, мелкие истории с амбицией — мамы учениц и т.д.

Напротив — совсем молодая, но уже (если забыть об этом) взрослая с сестрой девочка — мне кажется, должно пройти немного времени, чтобы описать это очарование обеих. Нужно не видеть их перед глазами — в попытке восстановления будет больше испытываемого непосредственного.

Она в белой блузке в красных и синих мелких горошинах, в зеленой юбке — коленки, веснушек нет, — но лицо, словно созданное для них: нос с бликом света задорный. Ноги и коленки — взрослые.

У сестренки — детские, подчеркнутые носками, но лицо Джульетты — или младшей подруги Джульетты.

Двое мальчиков с ними — ничем не примечательные: они какое-то дополнение к «окружающему», и игры — соответствующие: в какой руке что и что-то в этом духе…

У девочки на кармашке вышит, кажется, корабельный штурвал…

…То я срываюсь с работы, то я отпускаю учеников… А она говорит: вот… вы потакаете, выявляете слабость…

Солнечный блик на носу у нее нестираем… Они пришли явно в кино. В мальчиках что-то очень незначительное, дачное — с лото в мешочках, с сиденьем в гамаках. Без игр скучно, с играми — провождение времени.

Старики… Этот что приносит мешок и уносит целый мешок хлеба: а я, если остается, делаю сухари, а сухари в котлеты-мотлеты…

Устал

Вот пустые скамейки — можешь «восстановить» ту девушку, с девочкой-сестрой, младшей подругой Джульетты, поверенной в тайнах…

Наше время будет таким же далеким, как Средние века, — я имею в виду чуждость, странность, более связанную с туалетом, модами, манерами и жестами, чем с духом эпохи.

Кто знает, может быть, есть писатели, которых ты заведомо избегаешь — детективы, библиотеки пограничника, а там подробности — те, бунинские, единственные, собственно, из-за которых и, оказалось, любишь и ценишь искусство — садовая скамейка с прилипшими газетами.

3 июня 1972 года.

Природа — людям от людей — в нее приходят уходя. Она — то же творчество.

Поглощенность им — тот же уход, то же «на лоне природы»

Тема сперва поется, потом отлеживается — должна отлежаться. А то как же! Ведь такого запоешь — чертям тошно.

Армянские детские голоса — на трех по меньшей мере языках. В лакированных туфлях — девочка: конечно, Карина…

Что это за вампука [60] такая: можно писать только, когда нельзя не писать… (какая в этом доля не-истинности — взвесь)

«Я» — местоимение личное — в прозе имеет право только на безумие. «Он» — норма.

Дар жизни — несколько выше так называемого творческого. Не потому часто люди, обездоленные им, — одарены творчески?

Гия: упаси нас бог разлюбить дурное. А хорошее разлюбит нас само.

Безумная идея — возможность перевода с одного языка на другой, например, Мандельштама — на японский или немецкий — может придти только при незнании языка…

Перевод возможен лишь по подстрочнику [61] …

Ведь никому не придет в голову сочинить параллель на русском языке — «Выхожу один я на дорогу» [62].

Была бы память, я вспомнил, но не то, что было, а то, что хотелось и представлялось реальным в неосуществленьи или как-то около этого. Я бы вспомнил — не ползанье по земле, а полет в небе над широкой курящейся зноем долине, кончающейся двумя рукавами. Внизу игрушечный состав сворачивает в одно ущелье — Боржомское. Ветка под углом уходит вбок и катит, расходясь с другою: сверху это все видно, а едущие в поезде не ощущают этого расхождения — знают о нем, но не плотью и зрением, а так — в лучшем случае — по карте: железнодорожные мудрецы, покуривающие в тамбурах и читающие названия станций в окошко. А я хочу — планирую — порой кувыркаюсь, как в траве. Холод в лопатках, подогреваемый зноем…

А залысины и плеши лесистых гор, которые на самом деле лужайки, поляны. Все зеленое — синее издали. Я так давно это знаю. И потому говорю о синей траве. Такой, я писал, видит ее небо. Око неба, которое спит. Проснется вот-вот. Мы летаем, пока кто-то спит рядом на скамейке.

Но он проснется, — и уже не летает, — начинаются эти прикуриванья, обмен новостями — и шорох новостей истин — легко проснуться и прозреть — ряд самшитовых, изгибающихся тонкими талиями деревьев — жалкие их листочки — кажется, и есть верба, что ли.

Никогда он не умел запомнить расписание. Спрашивал: в котором — такором часу поезд отсюда. Отвечали — он не слышал.

Летал, летался. Летал — от лета, что с мельканьем летних платьев — на холеных, женских, дачных, молочных телах… Ах, ах. А в кармане носил книжку — где с известью в крови…

Чтобы еще о самшите и вербе? Ясно откуда некогда — тут стоял храм. Ныне нет, а деревья остались — танцующими стволами…

Из детской корзиночки с колодою карт выберу себе девятку — похожу с нею вместо записной книжки. И начнутся вещи необыкновенные — обыкновенные: день — час, час — день.

После полета пропишем сиденье под низкорослым раскидистым деревом с дикими мелкими неисчислимыми плодами…

Круглая вкруг раскидистого дерева тень. Тут есть деревья, согнутые к земле, и не согнутые, так растущие.

После полета — спустился, как и не поднимался — такое высокое небо. Такие низкие высокие горы, — и вот так далеко-далеко далёко.

Уйти — оставить собаке — движенье быстрое учащенное, каким она отгоняет блох. Так же она будет, когда тебя не будет. Почему из всей оставляемой чепухи и именно эта чепуха — пришла голову — да не в голову просто была собака перед глазами — не надо было раскрывать эту тайну — чтобы было вот здорово — раскрытый фокус — кому он нужен, разве за него платит зритель?

Откуда же это проклятие дурной отвлеченности в литературе: был дар, была судьба — что же заставляет стыдливо избегать то, что в литературе составляет ее главную прелесть?

Дерево, чьи выступы корней по уклону служили отличными ступенями, — да не отличными и не превосходными, — они не нуждались в оценке, в отличие (ну, дальше философия) от изделий человеческих.

И под листвой разгуливая, почувствовать себя отроком. Забытое. И все это ни к чему. Зачем отроку знать о переживаниях старика?

А что теперь? Такие короткие юбки — такие прозрачные ведра несут — из материала, в котором вода-солнце — ведет себя как ртуть. Как ведет себя ртуть?

Вокруг курчавятся зеленые леса, — и все это называется стирка и все это воспоминание. На спине глубокий вырез. Не боитесь солнца вы.

И все это — воспоминанье. Ветерок. Мертвый час с голосами, способными пробудить мертвого. Все имена, имена нимфеток — и будто не 72 год, а, скажем, 13 — перед Первой войной: эпоха тенниса, англичанки, лютеранина, Айя-Софии, которая дана у Мандельштама.

Кто сочинил «Петербургские строфы»? В семьдесят третьем году, 60 лет, более полувека прошли. Но не отклоняйся — идет стирка. И женщина, не боящаяся солнца, в предельно короткой для этой местности юбке. А другая — с прозрачным ведром.

То, что ведро именно прозрачно, — в этом заключена своя поэзия.

Что следует помнить при переводе? Следует помнить, что будет отброшен подстрочник. Нужно его отбросить, забыть о нем, как только свершится перевод — и знать, что никто не будет впредь сравнивать перевод с подлинником.

Это не юмор или юмор.

Подстрочники не сохранились — обычный ответ.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА [№ 84]

[Азербайджан: июль 1973 г.]

1973

Сюжет: Вот жизнь на виду у всего дома. Большой новый многооконный дом — напротив лачужка уютная с садом собственным, и все глядят…

Сколько же надо было прожить чтобы окончательно уяснить для себя: уюта нет, покоя нет.

В темной лавке винной — в граненом стакане — ветка сирени — Это, эта весна…

Сирень рифмуется с «день».

Джадо, джадо [63] — В Азербайджане.

С эпиграфом развела тебе в стакане горстку жженых волос. Мальчик пробежал, приподняв плечи, под дождем, извлек из-под кнута мокрый мяч — этакий полусдохший, мокрый мяч, видимо, забытый или оставленный там в сухую погоду. Сколько в этом — боже мой — промелькнувшего!

Невозвратно. Невозвратно

Учись естественному запустенью

У тех осенних дворов.

Небо — не пустое: голуби. Самолет пролетел в ночном небе, как распятье.

Что-то тут неуловимо вместе — вестимо — невместимо.

Как в керосиновой лавке свечи в банке цветы в керосиновой лавке. Керосин — нафти — от нефти. И лампа мерцает. Нет, не мерцает — горит. Горит — говорит

Без абажура. Конечно — кончено.

Что-то тут неуловимо как шаг больного, как дыханье весны, как сны.

Это баяты [64]. Пусть баяты.

Я и ты, ты и я, нет я — ты.

Ударение неуловимо.

Это пишется посреди улочки узкой (в детстве широкой). Как охай над нею не охай.

Улочки узкой

Со свадьбой курдской.

Улочки непроезжей, проезжей.

Проезжая, приезжая, переезжая. Это фамилия такая: Переезжая

Не хотел чужих интонаций никаких. Появились интонации детонации нации.

Таинственное дело корней, Чуковский Корней ни причем — врачом. Тут не корни — горнила, рифма чернила приходит сразу. Конечно — кончено, бесконечно.

Итак, начинаю петь (как-никак баяты — песнь) Жизнь-песнь-болезнь — кто соединил? — Я знаю, но не буду вспоминать, вам же напомню.

Часто пишется… [65]

Здесь важно исполненье — но это не чтенье простое…

Итак. Бред: Песнь балкона. Связка перца и шафрана [66].

Связка перца и шафрана. А что еще?

Вот загадка (загвоздка — гвоздика) — разгадываю, разгадываю, разматываю, развертываю.

Связка перца и шафрана. Сколько угодно рифм услужливых к «шафрана» — на! на! Рано — рана — странно, рьяно.

Нет, не нужно.

Связка перца и шафрана.

А чего еще? Да вот связка шпилек бельевых, например.

Рвет ветер утром рано

Среди простыней сырых…

Связка перца и шафрана

Связка шпилек бельевых.

Волнует это вас?

Разговор с самим собою, который ведет поэт? Нет.

Это баяты, баяты. Ударения неуловимы. Ты и я, я и ты, я — ты — баяты.

Неуловимо, ничего законченного — не дай бог законченное…

Сначала — Авчала.

Хитросплетенье рельс начала

В однолинейную тропу

ворвешься где-то за Авчала

С луной, прилипшею ко лбу.

Будьте добры, это уличная грация. Грация — нация — детонация. Облигация — девальвация. Грация говорю, сколько поколений лени, божественной лени — и не лени, олени, лани, чтобы вот так, чтобы такая грация…

Рухнул дом, и с ним мои надежды. Рухнул дом. Рояль крылом огромным погребен под кирпичом. И рухнул дом, он простоял немного. Больше ста лет всего.

Этот балкон с решеткой четкой кованой — рухнул, ночью в четыре утра (утра — игра — двора).

Связка перца и шафрана

Связка шпилек бельевых

и рояль

А что отражалось в рояле

Кусочек ночного двора

Что ж если на нем и играли

Не стоила свечки игра.

Настоящие фальшивые деньги — это боковые ходы: невозможно пройти по всем улочкам сразу. Мыли боковые ходы.

Чертов перебив. Анжамбеман [67]. Жаба — жабо. Амба. Арба.

Керосиновая лавка. Зев — Зевс — Зевок. О, Весна.

Ступени вниз — из тени. (Каприз — карниз — кивок Наклон Подкова конь балкон).

Весна. Зачем? Я и ты, ты и я, я и ты. Баяты, баяты, ба… Ударение неуловимо

Приближается звук свадьбы.

Небо пустое — голуби,

Самолет — летящее распятье. Геологические часы сланца.

Чернильница — бац из ранца слезы

Лозы, лозы, лозы.

Голубь так не вернется,

ничего не вернется

и не обернется.

Учись запустенью

Учись запустенью

У Тифлисских старых дворов [68]

Тифлисских дворов

Образом главным — осенних

то есть

осенних главным образом.

А это ведь одно и то же.

Кошки шуршат в листьях

Им привольно.

Им нравится этот беспорядок

Этим чистехам

И ни единым вздохом.

Примечания

Комментарии