Романтик на службе будущего

«Политические поколения в России»: новый проект Gefter.ru

1 541

1 541

© Интернет-журнал «Гефтер»

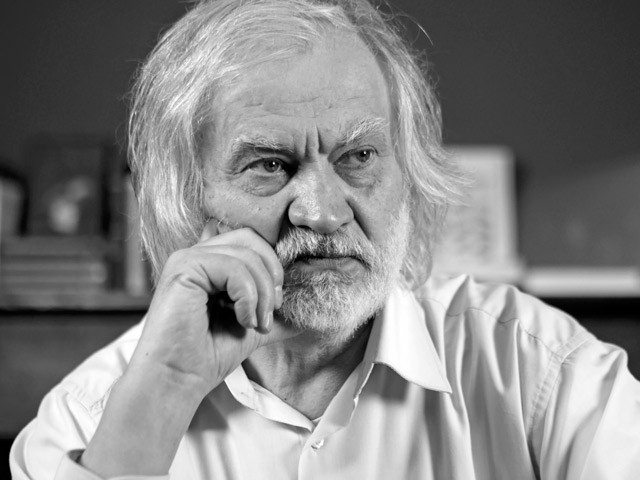

Интервью с политиком, директором Института гуманитарно-политических исследований Вячеславом Игруновым.

— Были ли вы марксистом? И если да, то как менялось ваше марксистское кредо с течением времени, в диссидентские и затем в демократические времена? Оставались ли в вас всполохи марксистской веры и могли бы вы описать свою эволюцию от периода к периоду?

— Очень хороший вопрос. Дело в том, что, когда я стал революционером, я был очень маленьким, мне едва исполнилось 17 лет, я учился в школе. Происходил из достаточно простой семьи, поэтому все мое образование сводилось к чтению книг, которые я сам выбирал, у меня не было руководителя, человека, которого я мог бы назвать Учителем. К этому возрасту мое образование страдало несистемностью, хотя и было достаточно многосторонним. И совершенно естественно я воспринимал мир через те очки, которые мне надело государство: я, конечно, был марксистом. Некоторые люди рождаются католиками, другие — мусульманами, третьи — буддистами, они же не спрашивают, не выбирают. Я родился марксистом, не выбирал. И поэтому, конечно же, начинал свою деятельность как марксист. И первое объяснение моего протеста опиралось на марксизм: производительные силы пришли в столкновение с производственными отношениями, производительные силы теперь просто безумно развиты, а производственные отношения от них отстали, и поэтому наша главная задача — привести производственные отношения в соответствие производительным силам, а это, как и положено в марксизме, делается через то, что мне ближе всего, — через образование, я так это понимал, то есть нужно вырастить нового человека, человека с новыми взглядами, новыми подходами.

— То есть от производственных отношений к человеку? Все-таки слишком оптимистичный ход для человека 1950–1960-х годов.

— Не знаю, мне казалось, что это естественно.

— Почему?

— Вы же знаете, что в то время главным лозунгом было «Всё во имя человека, всё для блага человека», и в 61-м году, когда…

— Но уже была Венгрия?

— Когда мой разум начал просыпаться. Венгрия — это было не при мне. Венгрия — это 1956 год, мне восемь лет, я приезжаю в Одессу маленьким мальчиком, а мы говорим о 65-м. Мой разум просыпается приблизительно в 61-м году, это время с 61-го по 63-й, когда я ощущаю становление собственной личности, и в 61-м году принимается Моральный кодекс строителя коммунизма, где речь идет о всесторонне развитой личности. Собственно говоря, весь марксизм этого времени — это такая гуманитарная область, в которой человек стоит в центре мира: все, что делается, делается во имя человека. Кроме того, послушайте, очень важная деталь, которая должна быть упомянута: я к этому времени осознал для себя смертность человека.

— Мы не должны это пропустить сегодня! Как это соединялось с вашими марксистскими взглядами и вообще с материалистическим пониманием истории?

— Легко. Материалистическое понимание истории для 13-летнего мальчика, я думаю, — это перебор. Я же вам говорю, что я не был из профессорской семьи, я не был вундеркиндом, я был простым мальчиком, любил кататься на велосипеде, играть в футбол, читать книжки, там не до философии, просто обычный нормальный, хороший мальчик. В детстве у меня были няньки, и одна из них была чрезвычайно религиозной католичкой.

— Она была из Прибалтики или полька?

— Она была польского происхождения, но ведь я и сам польского происхождения, моя мама полька, но украинская. В Полесье, где я родился, поляков чрезвычайно большое количество, я жил как раз в той полосе, где доминировали поляки. И когда надо было взять няньку для моей сестры, бабушка моя пригласила очень надежную девочку, очень истовую католичку, на которую можно было положиться. И она проводила со мной уроки веры, рассказывала о загробном мире, о том, каким человек должен быть, чтобы оказаться в раю, спастись. И конечно, размышление о будущем для меня оказалось очень важным. И когда нормальное школьное воспитание — и отец тоже приложил к этому руку — привело меня к мысли, что со смертью у человека наступает нечто такое, что нельзя ни описать, ни представить, что кончается все, я, естественно, начал задумываться о смысле жизни. Вообще размышления о смерти сыграли самую важную роль в моей жизни, это объясняет меня от А и до Я.

— Простите за придирчивость: марксистская философия была от вас далека, а философия жизни, видимо, близка? В 13 лет?

— Слушайте, если человек вдруг осознает, что он смертен и что после смерти наступает даже не пустота, даже не чернота, а нечто такое, чего нельзя себе представить… Я долгое время пытался вообразить это, когда уже был довольно взрослым человеком, может, мне было 18, может быть, 20. Вдруг показалось, будто я могу представить, что это такое — умереть, что такое исчезнуть вообще. И я пришел в ужасное состояние, это был ужас от того, что я вдруг понял, что я умираю; одно представление об этом идентично смерти, представить себе смерть — значит умереть. И я перестал думать о смерти, то есть представлять ее. Но я должен был ответить на один простой вопрос — я же ведь жил в обществе с православной традицией, и это не могло не наложить отпечаток. А, собственно говоря, может быть, и без нее такое было. Вот мой маленький мальчик задал такой же вопрос, скольких лет он был? Может быть, лет пяти-шести, когда он спросил: папа, я же ведь тоже умру? Да, сынок, ты тоже умрешь. Он говорит: а в чем же тогда смысл жизни? И вот этот вопрос о смысле жизни — что должен сделать человек или зачем он здесь, и что объясняет его присутствие на земле — этот вопрос был для меня главным, я с него начал, и я с ним умру, он прошел через всю мою жизнь. Материализм очень прост. Если путь человека уже указан Господом, что бы с ним ни случилось — неважно, все решается в высших сферах, человек может себе позволить слишком многое. Есть такие религии, которые говорят, что ничего, не страшно, человек, может быть, не очень совершенно прожил жизнь, но он в другом воплощении вернется и получит шанс прожить эту жизнь лучше.

— Вы в это не верили?

— Нет, конечно, я не верил ни в какую религиозную систему, даже марксизм для меня не был религией. Я смертен, и я пришел один раз на короткое время — представить ничтожность этого мгновения по сравнению с временем бытия невозможно: зачем? И зачем уйти, ничего по себе не оставив? Это и был главный вопрос. Собственно говоря, я как-то сразу ответил на него приблизительно так, как ответил Григорий Соломонович Померанц, я об этом узнал, будучи уже взрослым человеком, здесь, разговаривая с ним. Это был один из прощальных его разговоров, и он сформулировал проблему очень просто: человек должен оставить после себя след, след в истории, след в культуре, след, в который может поставить ногу новое поколение, чтобы идти дальше, никакого другого предназначения, ничего иного нет. У меня сложился приблизительно такой же ответ. Самое главное, смысл моей жизни, обретается в вечности человечества, а все, что я могу сделать, — это внести вклад в эту вечность. Может быть, такие слова я не произносил в 12 и в 13 лет, когда я об этом думал, но мне стало совершенно очевидно, что должен оставить след, в котором я продолжусь. Те, кто наследуют мне, оставят свой след, и так вечно. Но когда смотришь вокруг, ты видишь, что в этом мире невозможно вырастить такого человека, как я хочу, мне самому здесь жить некомфортно, а я не могу один вырастить наследника, у меня должна быть жена — мама ребенка, человек, который поможет мне это сделать, у меня должны быть друзья и так далее. Я оглядываюсь вокруг и вижу мир: это не тот коммунистический мир, к которому все стремились, где человек всесторонне развит, гармоничен, где он живет духовной жизнью. Словосочетание «духовная жизнь», конечно, всегда меня цепляло, я не очень понимал, что такое духовность, все вокруг все время говорили о духовности, а я не очень понимал, что это значит. Тем не менее, не понимая, я этим оперирую. И когда я видел, что нравственное состояние общества совершенно не соответствует тому рисунку, который мы видим на школьной доске, то, конечно же, я решил, что мир надо преобразовать, и опять-таки никакого другого инструмента, кроме всепобеждающего оружия — марксизма-ленинизма, у меня в руках не было, мне вручили только этот разящий меч революции. Поэтому я пришел к необходимости создания подпольной организации, в которой мы соберем революционеров, совершим революцию и вместо социализма утвердим настоящий коммунистический рай. Это была простая логика, я не вижу никаких несостыковок с моими представлениями — с моим ранним детским религиозным воспитанием и тем, что в моей жизни случился марксизм. Поэтому, конечно же, когда мы создали марксистский кружок…

Видите ли, я был очень непохож на московских протестантов; москвичи и не только москвичи знали, что этот строй плохой и его надо убрать, как только его убирают, сразу наступает счастье. А у меня была другая мысль. Что наступает после? Я ведь очень просто мыслил: человеческая история неостановима. Вот сегодня мы от социализма переходим к коммунизму, мы это совершим, но ведь придет же время, когда и коммунизм устареет, а что после коммунизма? Что за этим горизонтом? Вопрос, на который у меня не было совершенно никакого ответа, но он оставался чрезвычайно важным. И поэтому мы, естественно, окунулись не в протест — хотя, конечно, в мыслях было, что мы и листовки будем печатать, и, наверное, совершать что-то необычное, — главным было понять, что происходит. Ведь перед моими глазами открывалась история революции, особенно Французской, да и нашей, хотя с нашей сложнее, понимание неудачи приходит позже. А вот Французская революция — люди стремились к чему-то, а у них получилось нечто иное. Почему? Нам историки объясняют: революционеры не были вооружены марксизмом-ленинизмом, они не понимали, что произойдет, и не могли действовать в соответствии с естественным ходом событий, с железными законами истории. А для того, чтобы у нас такое не получилось, мы должны овладеть марксизмом. И поэтому первое, что мы начали делать, — это читать Маркса и Энгельса. Первая книжка у нас была, по-моему, Людвиг Фейербах и что-то там еще. С Павловским я столкнулся, когда мне попала в руки его маленькая статейка, тоже «О Фейербахе» называлось, такое созвучие, все марксисты, наверное, начинают с Фейербаха. Это был довольно долгий путь развития. Долгий, как мне тогда казалось, а сейчас мне кажется довольно странным: как-то мгновенно за два года с осени 65-го по осень 67-го восторженные адепты коммунизма перешли к антикоммунизму, к антисоветизму. Видите ли, тут очень простая вещь: я собирался стать физиком, и у меня были свои концепции. Может быть, завиральные концепции, я не знаю, я физиком не стал, но уж точно в физике я придерживался тех взглядов, которые ну никак не совпадали с гегелевскими законами диалектики. У меня была своя концепция, я ее называл теорией связей, в которой каждое изменение — качественно-количественное. Если говорить гегелевскими словами, изменение количества на каком-то этапе приводит к изменению качества, то есть происходит некий революционный скачок. Ничего подобного в моих взглядах не было, любое количественное изменение означает и качественное изменение — измеримое нами, неизмеримое нами, значения не имеет, оно в реальности существует, то есть всякие перемены, всякие изменения эволюционны. Любые! А то, что мы можем регистрировать как скачок или не скачок, — это уже проблема нашего измерительного инструментария. Поэтому к революции мы сразу отнеслись как-то подозрительно, революция воспринималась как сбой в общественном развитии, в общественной истории — сбой, вызванный определенными причинами, наложением различных культурных традиций, когда происходит столкновение народов и ломается естественный ход развития. Скажем, на небольшом изолированном острове, где существует гомогенное человеческое общество, революций быть не должно, они постепенно от одной фазы развития будут переходить к другой. А мы живем в мире, где бесконечно сталкиваются разные, независимо развивающиеся общества и ломают культурные стереотипы друг друга. Поэтому общественные законы не могут действовать в том естественном виде, в каком их можно сформулировать. Революция казалась подозрительной, нежелательной, неким сбоем. А постепенно, шаг за шагом, от философских соображений, от «Диалектики природы», мы перешли к великому произведению, которое перепахало меня, перевернуло меня, — это «Государство и революция», то есть от философии я перешел к политике.

Я к этому времени почти не знал политических произведений, мы читали «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Диалектику природы», что-то в этом духе, ранние работы Маркса — «Немецкая идеология», что-то такое, я уже точно не помню. А тут в мае 66-го года мы начали читать «Государство и революция», и это, конечно, взорвало все наше мировосприятие, мы стали политически мыслящими людьми и тогда стали изучать учение о диктатуре пролетариата. И довольно быстро я пришел к выводу, что диктатура пролетариата не могла привести ни к чему иному, чем к тому, к чему она привела, то есть это заранее ошибочное — я еще не отказываюсь от марксизма — определение пролетариата как ведущего класса, как носителя прогресса. И скажем, установление культа личности Сталина всего-навсего есть продолжение той линии, которую проложил Владимир Ильич Ленин, и она естественно вытекает из необходимости руководить темной массой, которой номинально вручается вся власть, — они же удержать ее не могут. Я много занимался древней историей, и чем больше занимался, тем больше видел, что там, где массы выступают на поверхность, там наступает катастрофа государства. Это случалось и в демократических республиках Греции, это случилось в Риме, это случилось и в Карфагене. Везде, везде, где мы видим широкое участие масс в политической жизни, мы находим национальную катастрофу. И то же самое произошло и в нашей замечательной стране, и последствие бунта масс мы чувствуем на себе, оно для меня неприемлемо, я не хочу жить в таком обществе.

— Можно мне несколько повернуть колесо назад и спросить вас вот о чем: вы начали с описания того, как вы видели смысл жизни. Вас пугало исчезновение собственной личности, но насколько вас пугало исчезновение общества в прежнем его виде, которым неминуемо грозила революция?

— Нет, в исчезновении общества в том виде, в котором оно есть, нет ничего страшного, общество всегда меняется, было когда-то рабовладельческое, я тогда еще в этом был уверен, было феодальное, я и сейчас уверен, что оно имело место…

— Это же насильственный перелом? Как это у Г. Федотова? «С восторженными глазами и залитыми кровью руками».

— Нет. Понимаете, умирание форм естественно, это превращение одной формы в другую.

— Какую же форму, если это исторгнутые из жизни человеческие личности?

— Нет, человек оставляет, как я уже сказал, только след, больше ничего не может. Для меня было очень важно… В чем заключается личность человека? В тех культурных флюидах, которые меняют состояние общества. Если человек сумел оставить в атмосфере культуры нечто от своей личности, он вечен, только так он и может быть вечен, потому что всех забудут, и Аристотеля забудут, и Цезаря забудут, и Цинь Шихуан-ди забудут, всех их забудут, не сейчас, не через сто лет, не через тысячу, а через десять тысяч забудут, через миллион забудут, а человечество должно существовать и миллион, и миллиард лет, оно не должно кончиться никогда, в этом главный смысл, главный посыл, это все забудется. И отсюда это честолюбие — оставить свой след.

— Но ведь революция — тоже след?

— Да, но это кровавый след, ужасный, нет-нет, ни в коем случае, цель-то ведь одна — эта всесторонне развитая личность.

— Вы утверждаете, что стали революционером — значит, вы приняли возможность «неизбежной» кровавой бани?

— Нет, это неправильная постановка вопроса. Во-первых, когда я принимал революцию, я ее принимал как нечто романтическое, с кровью не очень связанное, то есть там везде есть кровь, но о ней не говорят, говорят о подвиге, говорят еще о чем-то, о возвышенном.

— То есть вы об этом не думали?

— Не то что не думал, но кровь текла где-то в тени. Думал, конечно. Потому что понимал: придется, возможно, пожертвовать своей жизнью. Я отдавал себя революционному творчеству, отпуская себе, может быть, лет 15 на свободе, а потом — тюрьма и смерть, ничего страшного. Я думал об этом, но это не было главным в совершении подвига, подвиг — это тот свет, который ты несешь людям, это Прометей, это нечто возвышенное. А во-вторых, когда я стал революционером, я ведь, повторяю, был мальчиком, еще мало что понимавшим, и был убежден, что альтернативы революции нет, это неизбежность. Протест против революционаризма начался с частных элементов, сначала с философского несогласия, потом с неприемлемости «диктатуры пролетариата». Постепенно родилось понимание, что вовсе не обязательно человечество должно идти через катастрофы, через революции; эволюционный путь представился естественным, нормальным. Со временем стало ясно, что экономическая жизнь, положенная в основу объяснения человеческой истории, — это ошибочный подход, что в основе человеческой истории лежат гораздо более глубокие переживания, на мой взгляд, и они носят духовно-интеллектуальный характер. Конечно же, экономика каким-то образом влияет, в том числе и на строй мыслей, на мировоззрение, это очень важный фактор, мы живые существа, нам нужно есть, пить, жить, экономика очень важна, и сытый голодного не понимает, все так. Но эти отношения как бы нанизываются на более важные — на идеальные представления человека о мире, о его месте в этом мире, о его цели, на его нравственные представления. И вы знаете, страх смерти настолько сильно на меня повлиял, что даже в моем нынешнем понимании в ядре цивилизации — а этот комплекс, о котором я говорю, я назвал цивилизационным ядром — прежде всего лежат представления о смерти. Это главное, одно из важнейших представлений человека, организующих жизнь, и если эти представления различны, то и мирское, мирская организация жизни тоже различна. Вавилонянин, для которого не существует загробного мира, живет вовсе не так, как живет египтянин, который всю свою жизнь занят приготовлением к вечной жизни, к жизни загробной. И неслучайно, я думаю, египетская цивилизация продержалась три тысячи лет, а все вавилонские общества рушились одно за другим. Дело не только в том, что они располагались на перекрестке движения человечества, а египтяне — как бы в глухом углу. Это уже в тюрьме я читал «Эпос о Гильгамеше» и там обнаружил фразу, которую потом позднее нашел в Библии; фраза звучала так, что вечной жизни не обрести, боги удержали ее для себя, и смерть они определили человеку; так пусть же всегда будут белы твои одежды, радуй своими объятиями подругу, держи в руке руку ребенка, веселись, и в этом есть счастье человека — здесь и сейчас. У египтянина это не так, и у индийца это не так, и они строят другой мир, иначе строят. Для меня мир вечен, и если человечеству грозит гибель, то все, что я делаю, все, чем живу, ничто и не стоит выеденного яйца.

— Как же все-таки осуществлялась ваша эволюция от марксиста к эволюционисту? Как вы все-таки трактовали целую эпопею насилия? «Насилие — повивальная бабка истории»…

— Она не происходила. Я был марксистом и, соответственно, эволюционистом, это одно и то же. Дарвинизм — такая чрезвычайно важная составляющая марксизма и марксистской идеологии; я изначально эволюционист. Но марксизм сам внутренне противоречив. С одной стороны, основоположники, тот же Энгельс, видели в учении об эволюции важнейшее достижение человеческого ума, а с другой стороны, исповедовали Гегеля с его переходом количества в качество. То есть это учение внутренне неоднородно и никогда не было однородным. И я, приходя с марксизмом в мир, приходил с этим неоднородным видением, и мне пришлось сепарировать зерна от плевел. Я остался эволюционистом, и через очки эволюционизма сначала теоретически — просто теоретически — счел революцию нежелательным явлением, возможно, неизбежным, но нежелательным, а потом, когда увидел ужасы человеческой истории, ужасы революции, окунулся во что? В изучение революции. Первое и самое главное, что мне нужно было сделать, — это изучить историю революции, Французской и нашей. И я увидел эти бессмысленные смерти, эту чудовищную человеческую жажду крови и насилия, которую нельзя позволять, я отшатнулся от революции. Но ведь тот же марксизм воспитал во мне человека, который протестует против насилия, который ратует за эту самую счастливую, яркую человеческую жизнь, а в героической истории революции я не вижу ничего подобного. Моя эволюция — развитие внутри марксизма, это не была смена марксизма на эволюционизм, нет, это было как бы самоочищение марксизма.

— Вы постоянно центрируетесь на себе, а все-таки революционер должен рассчитывать на поиск и двигателей прогресса, и рычагов изменения масс. Как вы видели избранный вами эволюционный путь как путь, воздействующий на других людей, на массы?

— Образование.

— И только?

— Образование, образование и только образование. Ведь, собственно говоря, есть такая фраза в марксизме, у Маркса, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Эту материальную силу, безусловно, нужно создать, для этого нужно, чтобы идеи овладели массами. И будучи марксистом, я прежде всего должен был создать ту идеальную программу для общества, которая бы овладела этим обществом и изменила бы мир.

— Как же вы ее видели и что вам удалось на этой стезе?

— Вопросы «как?» и «что?» довольно различны. Сначала я, конечно, стал сторонником личностной свободы. Человеческая личность должна быть свободной. И для меня эта ценность свободы приобрела на какое-то время гипертрофированную ценность, гипертрофированное значение, у меня даже псевдоним был такой, я собирался издавать журнал, это был 68-й год, и он назывался ЭГО. Назывался он так, потому что в философской части, безусловно, нужно было поставить в центр мира человеческую личность, и развитие человеческой личности — это и была квинтэссенция изменений общества, все! Каждый меняется, и тем самым меняется общество. Это вполне соответствовало моей концепции теории связей — каждый меняется, и этим самым меняется общество, изменение в одном человеке — это уже изменение в обществе, а два, три, пять, десять… И конечно же, личность должна быть та самая, коммунистическая. При всем моем антикоммунизме я находил смысл жизни только — я боюсь употреблять эти слова, потому что я, может быть, их и не употреблял прежде, — в духовной жизни человека.

Примерно в 73-м году я для себя сформулировал, что противостоит тому самому страшному вызову, с которым я имею дело. Есть смерть, и она определяет все мои пути, ибо все мои пути — это избежание смерти, избегание смерти, и есть только один способ преодолеть этот ужас — любовь. Позже Зинаида Миркина, жена Померанца, где-то напишет, и я это восприму как свое, что жизнь есть плод любви и главное в ней — любовь. Я запомню эти слова на всю жизнь, но они были тем ответом, к которому и я, наконец, пришел к началу 73-го года.

О вопросе «как?». Как изменить мир? Через свободную личность, через ее гармоническое развитие и через то, что нужно человеку, — любовь, понимание, возможность жить с другими. И поскольку, опять же повторяю, я был мальчиком юным, радикалом, я решил, что свою жизнь я должен организовать на основании свободы, свободных принципов: свободные взгляды, свободные действия, свободный выбор всего, что можно, — свобода везде, в каждой точке, в каждом проявлении. И в это время мне подвернулась возможность зарабатывать большие деньги, я фактически стал организатором небольшого коммерческого предприятия, которое построил на принципах свободы: люди там могли сами выбирать, сколько они работают, как они работают, когда они работают, это их личное дело. И вдруг я увидел, что выбор этих людей очень далек от моих представлений. Причем когда мы говорим об этих людях, то это были люди моего круга, мастерская строилась из диссидентского окружения, то есть у бригады, казалось бы, должны быть те же ценности, что и у меня, мы вместе противостояли этому режиму, вроде бы казалось, что мы одинаково это видим, и вот у нас появляется возможность вместе работать. И вдруг выясняется, что в быту, в обычной рабочей жизни мы оказываемся фактически несовместимы, мы не можем жить вместе. Моя свобода, мое благоговение перед свободой привело к организации работы таким образом, что в мастерской воцарился хаос, просто полный и непреодолимый хаос. Мне пришлось уничтожить это образование, и я оставил всего четыре человека из 15-16. Всех разогнал и оставил четверых. Я к этому времени имел из-за этого хаоса огромное количество долгов, четверо за месяц раздали все долги, еще и заработали денег, но в этот момент мастерская потеряла для меня смысл. Там были еще внешние обстоятельства, возможно, присутствовало давление КГБ, но это мне пока твердо неизвестно, а внешние обстоятельства привели к тому, что я должен был либо заниматься этой мелкой мастерской и зарабатывать деньги — по советским меркам крупные, но мелкие в смысле глобальных представлений, или я должен был войти как человек в экономику страны и повлиять на историю государства. И я сказал: парень, ты должен окончить институт и работать с этим государством. Это был тот период, когда я написал статью, к которой я часто возвращаюсь, «К проблематике общественного движения», где я не смог еще найти слово «компромисс», но говорил о сотрудничестве с государством как необходимом элементе. Я понял, что у государства есть определенные обременения и что никакие экономические законы не действуют вне культурного контекста, что тот культурный контекст, который мы наблюдаем, предопределяет в значительной степени те формы жизни — и организации производства, и организации государства, которые мы имеем, и нам очень трудно будет вырваться за пределы этого культурного контекста.

— Как вы толковали, например, сталинское наследие или те травмы, которые «по праву» принадлежали советскому обществу? В каком секторе вашего блистательно культурного мира они существовали? Многие в СССР говорили о том, что коммунистическая власть — не удел идеалистов. Я сейчас очень мягко формулирую, как вы понимаете.

— Да, я понимаю. Вы читаете исторические труды или философские концепции. Ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Я еще раз повторяю, я был очень простым мальчиком, простым, как дверь, для меня сталинское наследие выражалось в тривиальной формуле — уничтожение интеллектуального потенциала общества, уничтожение людей. Это абсолютное зло, точка.

— Но это «абсолютное зло» было отделено от вас водоразделом? В вашей судьбе оно существует или существовало?

— Нет, я в нем существую, а не оно в моем мире, я существую в этом реальном мире, я вполне материалистичный человек, меня окружает эта действительность, она обусловлена, прежде всего, историей, которая оставила нам какое-то культурное наследие.

— Оно же политическое, оно же социальное! Почему вы называете его исключительно «культурным»?

— Давайте тогда вернемся к моему представлению о культуре, оно тоже сформировалось как раз в это время, в 71-м, в 72-м году. Что такое для меня культура? Когда я наблюдал за поведением людей у себя в мастерской, то было видно, что есть трудовая этика, представления о частном и общем и так далее, это все повседневные практики, и они выражались в простых поступках, в таких действиях, например, как человек завинчивает гайки. Каждый шаг вполне отражает представление о правильном и неправильном в жизни. Постепенно для меня понятие «культура» стало формулироваться следующим образом: культура — это все те знания, навыки, представления, которые транслируются от поколения к поколению небиологическим путем. То есть культура — это все то, что мы культивируем, формируем, то, что мы передаем другим, и то, как мы с вами ходим в кафе, как мы одеваемся, как мы выполняем свои трудовые обязанности, как мы любим, как мы строим государство, как мы управляемся, как мы управляем — это все культура. Все, что сохраняется помимо биологической трансляции, — это культура.

— Трансляция может быть в совершенно разных формах?

— Да.

— Меня интересует, как вы видели эти формы? Я вдруг сейчас усмехнулась, и вы это заметили…

— Вы не усмехнулись, а просто рассмеялись!

— Да, поскольку мне представилось, что передо мной мальчик, который открывает мир каждый раз заново! И ему доставляет бесконечное, бессрочное удовольствие с азартом естествоиспытателя следить за людьми: как они завинчивают гайки, как они ходят в классы, как они реагируют на советскую действительность, но все это — его собственное открытие их заново, его собственное решение по части того, что они есть и какая культура за ними стоит. О какой же трансляции мы говорим, если вы все время переописываете реальность, апроприируете ее для себя, а не для других?

— Да, это я понимаю, но давайте я попробую отреагировать на ваше замечание, очень важное, очень правильное, точное. Я пишу сейчас второй том мемуаров, где как раз описываю становление взглядов, то, о чем мы с вами говорим. В том или ином виде там это отражено или отражается, я пытаюсь это сделать. И я столкнулся с совершенно замечательным феноменом. Я вижу, что в какой-то момент сделал для себя некое открытие, и оно перевернуло меня, а потом вдруг думаю, что ведь на самом деле ровно то же самое, тот же самый ход мысли, то же самое открытие было сделано мной за год до этого немножко в другой сфере. Эти идентичные прозрения как-то не соприкасались. А еще за три года до этого что-то еще было сделано в том же духе. На самом деле я ничего нового не открыл, было такое ощущение, что — что бы ты ни открывал для себя, и оно становилось бы для тебя эпохой — оно не покрывает тебя всего целиком, оно оставляет незатронутую целину твоих представлений до тех пор, пока ты не столкнешься с этим в какой-то новой форме, и ты опять делаешь то же самое открытие, пока они все вместе не сворачиваются в жгут целостного представления, то есть это многократное открытие самого себя, многократное самопознание и познание среды, в которой ты живешь, оно не было одноактным. Оно было многоактным, даже если я воспринимал то или иное открытие как единственное, уникальное, неожиданное, а на самом деле все это происходило и происходило регулярно.

— Но вам же нужно было добиться не только этого? Вам нужно было сделать это открытие всеобщим в целях трансляции культуры?

— Да.

— Каким же образом сделать его всеобщим, если все свободны, если каждый живет сам по себе, если все общество существует на основе тех реалий, которые задаются не только успехом, но и неудачей трансляций?

— Это самый простой вопрос. Если перед этим вы задавали сложные вопросы, нет ничего проще, чем ответить на этот — личный — пример. Ты должен прожить жизнь так, чтобы люди делали жизнь с тебя.

— Подождите, вы можете прожить жизнь, счастливо уповая, что люди будут идти по вашим стопам, а потом вдруг внезапно оказывается, что «с людьми что-то не так». Если на это есть даже один шанс из пяти, как быть?

— Если мое дело не воспринято и я узнаю об этом, это будет для меня внутренней катастрофой. Но ведь я этого не знаю. Возвращаемся к 70-м годам, к началу 70-х. Я был убежден, что я открываю великую истину и транслирую ее людям — я писал книгу, она называлась «Почему вымирает Homo sapiens?»… Как раз в начале 72-го года я задумал эту книгу, она тогда еще не имела названия. Год спустя, сев за машинку, придумал название. И как раз в тот момент, когда у меня в закладке находился первый лист, ко мне зашел в гости Глеб Павловский и прочел.

— «Почему вымирает Homo sapiens?»?

— Да, я от всех прятал рукописи, но он взял и прочел через плечо. Так вот, я писал о том — это ответ на ваш вопрос «что?» — как может быть устроено человеческое общество или как оно, скорее всего, будет устроено, и почему нам следует принять такое решение, хотя изначально у нас были совершенно другие представления о мире. Это неизбежно случится, это случится не потому, что мы хотим или не хотим этого, это те самые железные законы развития общества или еще что-то в таком духе. Так вот, я напишу эту книгу, и человечество озарит невиданная сила разума, и человечество сразу кинется все это реализовывать. Нет, не сразу. Оно сначала посмотрит на меня, как я живу, как я устраиваю мир, услышит, и я за собой поведу, такой своеобразный Данко, который со своими искрящимися идеями поведет толпу через мрак и болото к светлому будущему.

— «Мы все глядим в Наполеоны»?

— Нет, скорее не в Наполеоны — в Конфуции, в Иисусы. Это у меня с Явлинским был тяжелый переломный разговор, после которого он наконец-то согласился на некоторое время со мной работать — не воевать, а работать, это случилось уже после многих лет совместного участия в политике. Я ему объяснил: Гриша, у меня нет твоего честолюбия, я не собираюсь быть ни лидером партии, ни президентом страны. Это не значит, что у меня нет честолюбия вообще, но у меня честолюбие гораздо большего масштаба, я хочу повторить путь Конфуция или кого-нибудь ему подобного, мне не интересна сиюминутная власть, мне нужна власть над умами на тысячи лет. Когда я ему это сказал, мне кажется, он понял. Он не мог понять моего бескорыстного служения «Яблоку», но когда он понял, что я имею что-то такое, где с ним пересечений немного, тогда он, кажется, на какое-то время смирился, только ненадолго. У нас в переписке с Павловским… Опять-таки мы возвращаемся к Павловскому, почему? Потому что в Одессе у меня не было ни одного — во всяком случае на продолжительном отрезке времени — собеседника, который бы меня понимал. Я не могу сказать, что я Глебу рассказывал обо многих вещах — скажем, говорить с Глебом об экономике было бы совершенно странно, а вот говорить о государстве, путях преображения, еще чем-нибудь таком — это пожалуйста. И Павловский был, в сущности, единственным человеком, который мог говорить, и я видел, что меня понимают. У нас с ним была переписка о путях преобразования страны, Советского Союза, России, если хотите…

— В каком году?

— Это уже 80-е, это уже десятилетие спустя по отношению к описываемому времени. Он говорил, что страну может спасти только Чудо, он мыслил такими категориями, должно быть Чудо. Я в чудо не верил, преобразовать страну может Герой, это другая категория. Я был уверен и даже где-то в письме ему написал, что мне кажется, преображение мира всегда имеет очень узкий вход, настолько узкий, что, может быть, иногда это только вход через одного человека, это и было слово «Герой».

— Я все думала, что же мне это напоминает. И вдруг вспомнила: в «Покаянии» Абуладзе знаменательно подается первое столкновение Варлама и Сандро относительно «просвещения» народа — «народ просветит только его духовный пастырь, нравственный герой»…

— Я не видел «Покаяния» Абуладзе. Да, конечно, именно так. Для меня таким образцом являлись те же Христос, Будда, Конфуций, и это были мои настоящие герои. Мой исторический персонаж, самый любимый, самый интересный, совсем не похож на них — Александр Македонский. Но внутренним ориентиром и героем был, может быть, и Иисус Христос — не знаю, я ведь тогда довольно много читал и перечитывал Евангелие. Это привело к тому, что впервые в 74-м году прочел Библию от корки до корки. Это было для меня очень важно, и я другого пути, кроме личного служения, не видел. Я об этом говорил, и точно так же думали некоторые диссиденты. Лариса Богораз, например, тоже думала, что она может вдохновить людей только личным примером, ничего другого она сделать не может. И в этом мы пересекались. Только у меня в представления входило понимание того, что мы делаем, к чему мы идем. Она же говорила: нет, делай, что должно, и будь что будет. Я видел не так, я был политиком.

— Вы были готовы к одиночеству?

— Да, конечно. Больше всего я этого боялся в этом возрасте, но чуть раньше, когда я переживаю марксизм и отказ от марксизма. У меня даже где-то была попытка — я был бумагомарателем, пытался писать все время, бездарно, но пытался, и в этих попытках изложены мои представления об одиночестве, — может быть, 67-68-й год, это звучит так: человек, оставшись один, умирает. А для меня, как вы понимаете, смерть — самый главный ужас, самый главный вызов. То есть одиночество невозможно, одиночество недопустимо, и мой герой страдает от этого одиночества. А потом я буду писать такой роман, «Юранов», который тоже брошу — не получается, нет у меня художественного дара; я могу говорить с вами, и иногда людям нравится, как я говорю, но писать я не умею совершенно. И это был роман о человеке, который нырнул в общественную деятельность, в общественную жизнь и понял просто совершенно невероятную дистанцию между его идеалами и представлениями и тем миром, в котором он живет, оказавшемся в одиночестве и впавшем в деградацию, в мысль о самоубийстве, которого он допустить не может, но сама мысль об этом ведет его к упадку как человека, к тому, что он становится безвольным, бессильным, неспособным ни на что. Одиночество — это ужасная вещь. И я где-то в этом 73-м году, как раз когда начинаю писать «Юранова» и как раз когда прихожу к основным своим взглядам, я очень даже чувствую неизбежность одиночества — парализующую неизбежность одиночества, которое все-таки надо преодолеть, надо сжать зубы и действовать, потому что мир держится на тебе. Я вам рассказывал смешную историю? Я ее недавно рассказывал дочке. Я же был хулиганом в молодости, когда приехал в Ленинград, чтобы встретиться с моей будущей женой. Я очень много бегал по Ленинграду, у меня был, наверное, синдром дефицита внимания, так это называется, и гиперактивности, я ни минуты не мог стоять на месте. Горит красный сигнал светофора — как же можно ждать, особенно если улица забита машинами? И ты хватаешь эту девочку и тащишь, а она в ужасе. Я говорю: не бойся, Света, с тобой ничего не случится, ты же со мной. Ну и что? — говорит она. Я объясняю очень простую вещь: если со мной что-то случится, история остановится, а этого не бывает.

— А что ответила она?

— Она смирно шла за мной в эту гущу машин — и все, она была очень влюблена, вот такая вещь.

— Вы меня несколько обескуражили, признаюсь… Но здесь интересно, что вы идете к человечеству, уходя от него. Вы оцениваете всеобщее гуманистическое «мы» через творческое «мы», вами и создаваемое. Но как вы описываете «нас»? Относительно «Я» все прозрачнее — вы описываете себя как рационалиста, творческую личность, политически мыслящего субъекта.

— Никогда не описываю себя, я не понимаю себя и поэтому не пытаюсь себя описывать. Мне часто задавали вопрос обо мне самом, даже о том, чем я занимаюсь, и мне даже пришлось придумывать предмет, которым занимаюсь.

— Это психологическая вещь, а я говорю об объективной стороне того, о чем сейчас слышу, — рационалист, романтик, революционер.

— Это вы меня можете описать, не я. Я не сумею ответить на ваш вопрос, потому что, может, я рационалист, но я думаю, что вы рациональнее меня, поэтому вам надо будет судить, а я вам буду рассказывать то, как я это понимал изнутри себя.

— А что же тогда это «мы»? Вас интересует прежде всего осознание процесса — поэтому я говорю о рационалисте. Вас заботит кардинальная трансформация — и поэтому я говорю о революционере, вы выдвигаете в центр просвещение — и поэтому я говорю о человеке культурного идеала… Но когда мы говорим о «мы» в вашем понимании, о чем мы еще не упомянули?

— О каком «мы»? Ведь «мы» — разное, «мы» — те, которые здесь, «мы» — те, которые там, в будущем.

— Уточню. Вы хотите прожить так, чтобы за вами пошли, я правильно формулирую?

— Да.

— Так кто идет за вами? Кто эти «мы»?

— Давайте я попробую следующим образом сказать: те, кто окружает меня, — это не мое «мы», мое «мы» не находилось в настоящем, мое «мы» — это мое идеальное человечество, это очень характерно для всех революционеров. И сейчас в этом человечестве нас, таких, как я, очень мало, просто надо возвысить голос, чтобы эти «мы» собрались, а те, которые рядом, пусть живут, как хотят, пусть живут так, как живут, но мы должны жить иначе — это идея какого-то фаланстера.

— Это Чернышевский.

— Может быть, Чернышевский, не знаю, я уже плохо помню Чернышевского. Да, у него была мастерская или что-то такое. А почему это не христианская община, если хотите? То же самое.

— Христианская община сконцентрирована совершенно на другой идее — обожение, святость.

— Это не важно, а важно, что они жили сами по себе, чужой мир — это чужой мир, а они живут отдельно, мы тоже так же, отдельно.

— И, наконец, христианская община — это община будущей жизни…

— Да, то же самое и у меня.

— Ваш град — «Град грядущего»? Я цитирую.

— Это у христиан, но смысл тот же самый: мы собираемся, и постепенно наш образ жизни так воодушевляет человечество, что оно начинает жить, как мы, вот и все. А сделать это может только яркая нравственная личность — больше никто, нет других путей.

Беседовала Ирина Чечель

Комментарии