Большинство без большинства? Дискуссия по следам «Манифестов» Gefter.ru

Стратегия и тактика «большинства» в России: продолжаем тему

2 150

2 150

© Оригинальное фото: Администрация Президента РФ [CC BY 4.0]

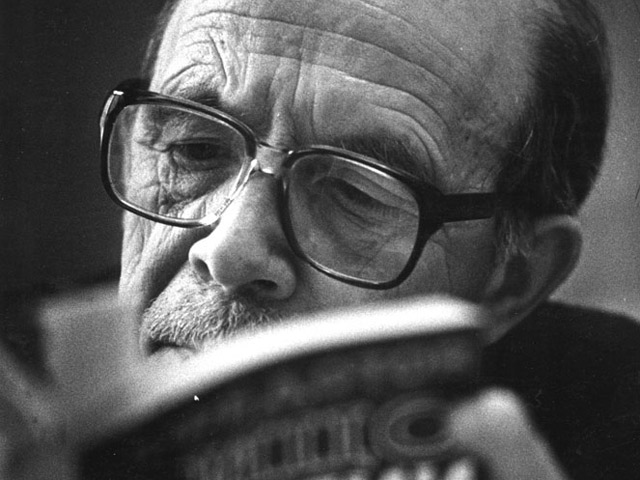

Разговор редакции «Гефтера» с философом Андреем Теслей.

Андрей Тесля: Сами манифесты «Гефтера» (первый, второй, третий) — это свобода, это действие. Вместе с тем это то действие, которое они стремятся породить. Иными словами, каково здесь действие, к которому призывают. Неважно, кстати говоря, является ли оно основным производимым действием или даже основным сознательным действием. В любом случае, чтобы что-то работало, необходимо, чтобы тот, кому это адресовано, также мог осмыслять в рамках производства действия, занять позицию. А если речь идет о занятии позиции, то это опять же должно быть нечто четко сформулированное, с чем можно согласиться или не согласиться на уровне «да-да» и «нет-нет».

Александр Марков: Но тут сразу возникает важный вопрос. Действие манифеста всегда мыслилось авторами любого манифеста не как непосредственное продолжение перформативных возможностей манифеста, — хотя «Я обвиняю» Золя невероятно перформативный текст, — а как сигнал об уже назревшем в обществе. Появляется манифест, словно готовность завтра встать под ружье, потому что все готовы встать под ружье логикой десятилетий предшествующего развития. По крайней мере сто лет назад так манифесты и понимались, и поэтому такие резко перформативные манифесты, как «Я обвиняю» или «Не могу молчать» Льва Толстого, воспринимаются как скандал и провокационное выпадение из реальности.

Сейчас мы видим, что чистым перформативом располагает современное искусство. Допустим, действия Pussy Riot вполне могут быть объявлены чистым перформативом такого рода, включая всю дальнейшую судьбу участниц группы. А вот что происходит с текстами, которые, грубо говоря, ставят под ружье уже стоящих под ружьем?

Ирина Чечель: Саша, но ты пока идешь довольно издалека, я же сейчас хочу определиться, что перед нами стояли две конкретные задачи. Сформулировать те проблемы, которые назрели в связи с поиском нового типа политического действия в России, более независимого, чем прежде, — есть ли такой запрос и как развернуть его каким-то образом против запрета на индивидуальный и социальный выбор т.н. «общих идеалов»?

И второй вопрос — это вопрос о формировании идеологии русского, как ни посмотри, — новой идеологии русского, которая могла бы создать вполне себе современную политическую нацию. И для нас это принципиальная вещь, что мы могли бы, действительно, думать о широкой и нетривиальной задаче интеллектуального подступа к формированию более современного «русского» идеала, независимо от того, какие варианты его есть сейчас. Нужно рассуждать политически, если наметился такой запрос, как его мыслить в конкретных терминах?

А.М.: Насколько общество готово? Ирина говорит, что запрос есть. Но насколько, на ваш взгляд, есть запрос на определенную новую форму гражданского самосознания? Скажем, несколько лет назад были регионалисты, которые исходили из того, что очень многое готово к новой форме гражданского самосознания под названием «регионализм», карельский или бурятский. Оказалось, что ничего к этому не готово. Теперь возникает вопрос, возможна ли какая-нибудь новая форма гражданского самосознания. Формула «Крымнаш» сработала ощутимо. Но следующей формулы не нашлось.

И.Ч.: Мне кажется, что если и говорить о существующем тренде, то это формирование множества самопровозглашенных большинств. Российское общество любое меньшинство объявит полномочным представителем большинства, и любой маломальский лидер у нас — модератор большинства. Вспомните, как хрипло выкрикивает в рупор Навальный: «Нас больше! Нас больше!» У нас все ищут плюрализма большинств, с фактически номинальным меньшинством. А внутри такового ultima ratio — ценности, заявленные за большинством, — не вправе оспариваться ни одним меньшинством.

А.Т.: Я не соглашусь с одним прозвучавшим моментом. Мне кажется, что он обозначает важную проблему. Это, с одной стороны, что мы понимаем под результатом, а с другой стороны, в какой временной перспективе это обсуждаем. Что касается тех же самых регионалистов. Например, они оказались и остаются достаточно значимыми, если действовать от противного. Опять же, если угодно, это такая спящая повестка. Но тот факт, что ситуация не развернулась на данный момент в сторону их актуализации, не делает их повестку и их рассуждения снятыми. Что окажется задействованным при следующем повороте? Собственно, то, что ими худо-бедно, но проговорено. Кстати говоря, простое вытеснение не отменяет подуманного, не отменяет сделанного, потому что смена повестки дня просто уводит все это на задний план. И в этом проблема, потому что, если это просто осталось на заднем плане, если это просто осталось пока убранным, это значит, что при повороте все прошедшее время окажется непережитым и непродуманным. Возвращение произойдет, если угодно, на ту самую непереваренную позицию. Как в таких ситуациях и бывает: ничего не забыли, ничему не научились. И как раз оттеснение здесь влечет за собой последующий возврат на круги своя — тот самый эффект дурной повторяемости. Потому что возможности проработать, возможности что-то делать во временной период здесь нет.

А та проблема, о которой как раз говорила Ирина, мне кажется, связана вообще с фундаментальным затруднением, с тем, что для интеллектуала, в особенности в том виде, в котором он сформировался за последние лет 50, говорить от имени любого большинства неприемлемо. Это, собственно, и создает базовую трудность по той причине, что здесь голос большинства, всякая заявка на большинство, на формирование большинства оказывается не интеллектуальной. И тот, кто берет на себя подобную смелость, даже если он это делает, вычеркивает себя из рядов интеллектуалов.

И.Ч.: Почему так? Примеры?

А.Т.: Собственно, зачем далеко ходить — Борис Межуев.

И.Ч.: Борис Межуев? Постойте. Борис Межуев обращался к идее большинства, известной до него, — то была давняя тара Администрации Президента.

А.М.: Борис Межуев вполне даже сформулировал эту идею большинства.

И.Ч.: Ну-ка.

А.М.: Что перед нами новая нация, нация посткрымская, отличающаяся и от нации космополитов-интеллигентов, и от прежней российской нации, что Крым пересоздал нацию.

А.Т.: Я тоже не соглашусь, что он использует отработанные идеи. Он пытался в достаточно пустую тару как раз влить идеи своего круга. Разговор не о том, что из этого вышло, но он занимался тем, на что и есть претензия, если говорить о каком-то формировании большинства, у любого политического движения. Неважно, хорошо или плохо он это делал, но он это делал. И кстати, это вычеркивание из рядов интеллектуалов здесь показательно, потому что сама позиция интеллектуала по определению предполагает именно говорение о меньшинствах, говорение о множествах, производство различения, разбивания.

И.Ч.: Борис Межуев воспользовался картиной «политического чистилища» и «врагов режима», которая была создана до него, и это принципиальное политическое действие. Остается ли он при этом интеллектуалом и хочет ли к ним принадлежать, взывая к голосу меньшинств, — следующий вопрос.

А.М.: Если зацепиться, именно принимая этот тезис, тогда речь идет о том, что формирование новых представлений о политике «русского» не должно начинаться с формирования врагов.

А.Т.: Речь-то шла как раз о том, что да, Межуев как раз воспользовался существующим языком врагов, но любое определение предполагает определение врага. Политическое. И провести новое разграничение, определить новое большинство, новую общность и в том числе способ работы с другими возможно только тогда, когда есть определение радикального врага.

И.Ч.: А может быть перестроечное определение радикальной опасности? Опасность — в нас самих, ищущих единства во что бы то ни стало и, следовательно, навязывающих счетному большинству идол ценностного большинства — вершителя всех метафизических вопросов.

А.Т.: Это хорошо для философии, но плохо для политики. Потому что если мы сами свой радикальный враг, то единственное, что можно предложить, — это суицид.

И.Ч.: Не всегда. Спасение.

А.Т.: Да, но тогда мы выходим за повестку действия, мы переходим к очень важным вещам, но другим.

И.Ч.: Нет, давайте уходить от трактовки спасения как «апокалипсиса сегодня». Я вас чуть переформулирую. «Мы переходим» к тем вещам, которые создадут условия для возникновения политического идеала, ставящего на равных, дающего один и тот же ценностный вес большинству и меньшинству.

А.Т.: Я бы подчеркнул, что вот здесь важный момент. Меньшинство само по себе здесь вряд ли может стать объектом самостоятельного размышления. Речь идет о том, на мой взгляд, как может быть определено это самое большинство, и уже из этого будет выводиться то, как оно взаимодействует с меньшинствами, причем не меньшинствами как таковыми, нет вообще меньшинств. Странно говорить о том, как большинство относится к меньшинствам. Каким именно меньшинствам? Меньшинства — это не определение, это операционально.

И.Ч.: Конечно, но здесь принципиален еще и тип отношения к взаимодействию большинств и меньшинств. У нас формируется техника исключения, которая используется, кстати, в России и меньшинством, и большинством, когда уже не важно, меньшинство ты или большинство, а важно, способен ли ты сделать заявку на ту или другую идею Final Solution, окончательного решения — «правоты» раз и навсегда.

А.Т.: И тогда может быть другой ход. А что, собственно, порождает запрос на подобную технику?

И.Ч.: Отсутствие реального, то есть политически мотивированного не запросом сверху, а вполне себе жесткой конкуренцией, большинства. И возникновение меньшинства по принципу «пой, пляши — рад не рад»: кого у нас исключили, тот и меньшинство, не так ли? У нас большинство и меньшинство — не авторы политического процесса, а его стажеры. Что путинское, что крымское большинство «возникает», чуть только провозглашается сверху, а меньшинство борется не с большинством, а с властью, всякий раз исключающей его с помощью инструментов полуфантастического «подавляющего большинства».

А.Т.: Тогда получается, что проблема, которую мы обсуждаем, — это не проблема того, как сейчас формируется большинство, а как раз проблема отсутствия большинства.

И.Ч.: Конечно. Отсутствие большинства с задачами, отличными от властных, с одной стороны, и отсутствие меньшинства, заявляющего, что оно способно программно, идеологически и политически противопоставлять себя большинству.

А.Т.: Следовательно, когда мы начинаем изначально проговаривать опасности «сформированного» большинства, не занимаемся ли мы проблемой, которая попросту не актуальна? Мы обсуждаем угрозу того, что не существует еще на первом шаге формирования.

И.Ч.: Сами посудите, существует ли «человек-ракета»? Или «объявление США войны Северной Корее»? В наше время фантазмы все больше уничтожают шансы на политический учет реальности per se. Но здесь принципиальна не оценка «реальности» большинства, а альтюссеровский идеологический «оклик» — вопрошание об инструментах придания ему самостоятельности.

А.Т.: Следовательно, отсюда как раз мы можем опять же выйти к проблематике врага. Что здесь является врагом? Врагом является то конструирование реальности, та сила, которая порождает это самое фантасмагорическое устройство.

И.Ч.: Абсолютно. Враг создается теми перегородками, которые строятся искусственно — искусственно рисуют образы и врагов, и друзей.

А.Т.: Я бы подчеркнул, тут не перегородки, а те конкретные действия, те конкретные субъекты, которые производят эти перегородки.

И.Ч.: Мы говорим о махинациях сознанием.

А.М.: Но мы тут говорим о так называемом ручном управлении, которое служит рычагом возможных политических различий. Допустим, политикой занимаются губернаторы в ручном режиме, плюс центр «Э» тоже действует в ручном режиме, и в таком наложении режимов никаких реальных институтов политики сформироваться не может. При принятии решений ad hoc все различия в решимости стираются.

И.Ч.: Точнее говоря, создаются, Саша. Вот в чем дело.

А.М.: Любое решение принимается в ручном режиме, какие партии будут, а какие будут арестованы. Это не создание решений, а их проведение без реальной политической решимости.

И.Ч.: В нынешней системе различия создаются — знаете, как в азартной игре в классики: нарисуем и будет. Нарисуем клеточки — или нет, добавим кружочки.

А.Т.: А давайте зацепимся вот за этот момент. Здесь, мне кажется, нужно конкретизировать: нарисуем кому? Кому предъявляется эта картинка?

И.Ч.: Как, вы еще и спрашиваете? «Подавляющему большинству». Вы, кстати, уже с нами. (Смеются.)

А.Т.: Какова тогда природа запроса на политическое? Собственно, зачем оно нужно?

И.Ч.: Затем, что возникающая система игры с «общими ценностями» становится все более жестокой — она становится опасной, поскольку тестирует любого из нас на «моральное соответствие» всякий раз новому «общему идеалу», который субъективно может быть не принят, но на общественном уровне якобы должен быть подтвержден. И если панорамно увидеть эту картину, то действительно создается угроза для реальной личности, а далеко не виртуальных большинств. И эта угроза — выбор, который якобы должен быть осуществлен независимо от личного выбора.

А.Т.: Опять же, мне хотелось бы тут проговорить: реальная опасность для реальной личности. Но если говорить о переживании этой реальной опасности, то понятно, что для разных групп это все будет сильно по-разному. В качестве примера: нынешняя система вряд ли что-то меняет в переживании опасности и реальной угрозы моряков дальневосточного торгового флота. Они явно не будут адресатом, потому что сказанное возрастание реальной опасности для реальной личности — это для них неактуально. Мне кажется, что очень важно изначально сформулировать, к кому идет обращение. Обращение просто к людям — это прекрасно, но этих просто людей надо сформировать, народ должен быть сформирован, это самое «мы» может расшириться до народа, примем так, что все, кто в него не попадут, станут невидимыми в пределе. Но в начале в любом случае это адресация к кому-то. Безадресные, например, слова об угрозе или опасности для вполне конкретных, зачастую вполне защищенных людей из той же самой академической среды будут звучать очень лично и очень проникновенно, а для человека, живущего зачастую в условиях, гораздо более близких к реальной опасности, это может звучать абстрактно и пусто.

И.Ч.: Что могла значить для моряков дальневосточного флота шестидесятническая идея о «маленьком человеке»? Но тем не менее в перестройку она сыграла, именно благодаря тому, что какие-то люди, интеллектуалы оказались ближе к очагам политического действия.

А.Т.: В том-то и дело, что моряки не являются в данном случае адресатом. Опять же: кто адресат? Кому адресовано сообщение? Если тем же самым торговым морякам, то это должен быть совершенно другой разговор.

И.Ч.: Например?

А.Т.: Начиная с профсоюзного движения. Нет, они его, конечно, не очень хотят создать по той причине, что у них не существует никаких возможностей его создания.

И.Ч.: Значит, им это политически невыгодно.

А.М.: А почему невыгодно?

А.Т.: Вы хотите сейчас уйти в этот долгий разговор?

И.Ч.: Пожалуй, да. Потому что вы говорите о социальной повестке, а я — о том, что социальная повестка включена в гораздо более широкую политическую повестку, которая все более исключает политическое действие, не сопряженное с морализацией в виде машины исключения меньшинства.

А.Т.: Так вот для них этой политической повестки как таковой не существует. И от кого исходит запрос на нормальную политику? Вот к этому необходимо вернуться, на мой взгляд.

И.Ч.: Отвечу по-земски: «от здоровых сил». Не правых (видимо, во всех случаях жизни?), а здоровых.

А.Т.: Тут нужно разделить два момента. У кого запрос на то, что в данном разговоре называется нормальной политикой? От кого данный запрос сейчас существует и кто может опознать себя в ближней перспективе в этом самом запросе? Кто может опознать этот запрос как свой?

И.Ч.: Те, кто хочет заниматься политикой, кого интересует Родина, и кого она интересует не в том апокалиптическо-моралистическом смысле, который сейчас всем навязан. Помните сагу о Форсайтах? Чтобы понять, каким образом поднимается ввысь дерево, не нужно то и дело вынимать наружу его корни и смотреть, как оно растет.

А.Т.: Тут два совсем разных момента. Первый — те, кто хочет заниматься политикой, — это одна группа. Вторая — это, собственно, те, кого заботит Родина. Но они же совсем разные!

И.Ч.: В каком-то смысле одни и те же. Любому человеку сложно существовать в путинской системе «предкатастроф». Посмотрите, как рисуется в России система угроз: это всегда нечто экзотически экстремальное. Я не хочу существовать на грани жизни и смерти. «Нормальная политика» в данном случае — запрос на снижение градуса политических эмоций.

А.Т.: А почему это обязательно запрос на политику? Это может быть запрос на благого разумного императора, на возможность окончательно забыть о политике, на то, что придет век Антонинов.

И.Ч.: В тиши лаборатории — да. Но в реальной России уйти от политических эмоций — значит предложить способ купирования их азартной раскачки. И в очень непростой ситуации: накалившихся противостояний. Что мы видим? Противостояния идут не вокруг политических программ, а эмоций их «окончательной правоты», если угодно.

А.М.: Вопрос Андрею: при каких условиях запрос вдруг неожиданно актуализуется? То самое большинство неожиданно для себя открывает, что у него был запрос, хотя до этого никаких запросов у него не было, а было просто большинство, подчиняющееся готовым схемам поведения.

А.Т.: Я бы сказал, что большинство не просто подчиняется готовым схемам поведения, большинство надеется за это получить некую предсказуемость. Если угодно, то проблема в том, что ожидаемого блага за подчинения не особо получается. Запрос на то, что ты добросовестно подчиняешься, (добросовестно тут — ключевое слово), ты добросовестно принимаешь, но за это ты получаешь покой. Вот этот самый покой — с ним проблемы. Я бы сказал, что это запрос именно на покой, это запрос не на перемены, это запрос как раз на отсутствие перемен, причем в качестве источника перемен воспринимается существующее положение вещей. То есть существующее положение вещей — это как раз и есть постоянные перемены. Если угодно, это такой ультраконсервативный запрос.

А.М.: А в чем различие между консервативным и ультраконсервативным?

А.Т.: В том, что здесь нет повестки перемен как таковых, пускай консервативных перемен, здесь есть радикальное движение назад, здесь нет настаивания на своем собственном участии. Еще раз подчеркну, это не крайне правое движение, а скорее ультра — в смысле не особенно рефлексивном, в этом плане. Как консерватизм, который даже не особенно осмысляет себя как консервативный запрос и не испытывает в этом осмыслении ни малейшей потребности. Это, если угодно, не консерватизм как политическая повестка, это ситуация, в которой парадоксальным образом существующая власть является основным генератором перемен. Речь идет именно о том, что, с одной стороны, формулируемый запрос к власти — это запрос на порядок, на предсказуемость, а, с другой стороны, один из способов формирования и удержания власти — это как раз производство неустойчивости.

И.Ч.: И то и другое?

А.Т.: Запрос двойственный, разумеется. Это запрос, с одной стороны, на некую устойчивость, и с другой стороны, разумеется, это запрос на силу, который предъявляется любой власти.

И.Ч.: На торжество силы.

А.Т.: Ну, по возможности. Потому что сила должна быть убедительна, должна быть явлена.

И.Ч.: Да, здесь принципиально, что этот консервативный субъект принимает идею победы любой ценой — любыми средствами, с помощью любого опережения. И в кремлевской системе координат это тоже идеология большинства.

А.М.: Да, запрос большинства, конечно, есть; и видно, что большинство требует определенных преимуществ, не только материальных, но и символических. Нужно показать силу, независимость — психологические запросы посткрымского большинства вполне понятны. Раз мы не можем обеспечить постоянство материального дохода, мы можем обеспечить стабильность величия, в которую инвестировать если не приятнее, то надежнее.

И.Ч.: Это включенность в мировой контекст на своих условиях. Это принципиально.

А.М.: Но величие — это и есть для «большинства» включенность в мировой контекст, вхождение в мировую историю.

И.Ч.: На своих условиях.

А.М.: В мировую историю все и пытаются войти на своих условиях.

И.Ч.: Какой-нибудь никарагуанский режим может пытаться это делать веками…

А.Т.: Я думаю, что это не требование величия, это скорее проявляется компенсаторно: это попросту требование признания. Поскольку позиция находится под вопросом, то да, компенсация идет через подчеркивание величия, но это величие очень тревожное, фактически это реакция на неустойчивость, на угрожаемое положение. Я бы не акцентировал здесь, что это запрос на триумфалистское величие. Триумф требуется тогда, когда настоятельно требуется подтверждение хоть какого-то своего положения, необходима компенсация переживаемого унижения. Поэтому, мне кажется, именно приписывать запрос на величие — это ложный шаг. Мне кажется, что более адекватно говорить как раз о некоем настаивании на своем праве просто существования. Я вправе существовать, я вправе действовать, я занимаю какое-то положение. А поскольку это находится под знаком вопроса, то да, компенсация или подтверждение осуществляется в форме величия. Но запрос на величие, еще раз подчеркну, — производный, тревожный, он генерируется как раз с сомнением.

А.М.: Конечно, некоторая такая тревожность есть. Допустим, странный культ Трампа это показывает. Но что есть, кроме этой тревожности? Какой-нибудь позитивный запрос, стоящий за этой, на самом деле, закомплексованной и страшной компенсаторностью?

А.Т.: Почему, собственно, закомплексованность? Мне кажется, что изначально описывать другого через комплексы — это, скажем так, не совсем красиво, ну, давайте сначала себя опишем через комплексы. Говорить о запросах большинства как о невротических проявлениях — это означает фактически выносить приговор. Мы можем поступить так, это очень уютная ситуация, но, может быть, попробовать другой ход: отнестись к другому и к его запросам не как к комплексам…

И.Ч.: Мне тоже кажется, что здесь нужно говорить о политических навыках, которые, видимо, являются в достаточной степени уже отработанными, — о политических привычках путинской эпохи. И запросах отсюда, конечно. Запрос идет, прежде всего, на общемировой контекст, мне кажется. У любого действия России должны быть мировые отголоски.

А.Т.: Собственно, путинские годы как раз демонстрируют, насколько успешно включена в массовое обсуждение, в самое наивное, самое неподготовленное представление именно мировая рамка. И вопросы в конце концов не о преобладании, а о занятии какого-то своего места.

И.Ч.: Да, и это принципиально, что здесь мы оспариваем не существующий мир, а нашу невключенность в него. Мы оспариваем возможность стабильной повестки в мире без нас. Собственно, Крым это продемонстрировал предельно ясно, предметно.

А.Т.: И отсюда столь болезненная тема, например, двойных норм и тому подобное. Это постоянная проблематика как раз включения и того, насколько наше участие является таким же правомерным, как и остальных. Насколько мы можем быть одним из.

И.Ч.: Но, понимаете, здесь органицистский подход, развивавшийся в эти годы: мы уже есть, мы всегда были самими собой — нам нечего доказывать. Здесь критически важно то, что постсоветской Россией постоянно декларируется соответствие еще до того, как оно достигнуто. Отсюда же идет нагнетание политических эпитетов: нам не нужно ни к чему стремиться, все достигнуто «духовным кодом» нации, и вот мы великолепные, сухие, мокрые, мыльные — все что угодно.

А.М.: Любая нация тоже себя считает великолепной. Эта идея великолепия как горизонта неизбежна при любом нациестроительстве. Мы великолепны, потому что мы такие, какие мы есть.

А.Т.: А вот тут, мне кажется, как раз большая проблема, когда говорится о том, что любая нация считает себя великолепной. Во-первых, она стремится, в первую очередь, саму себя такой считать. И я бы начал с того, что в большинстве случаев она испытывает здесь огромные сомнения, иначе бы не было проблем, это была бы просто данность. Необходимость в постоянном проговаривании и самопревознесении возникает тогда, когда ты испытываешь в этом сомнения. Точно так же, как, например, традиционализм начинается тогда, когда заканчивается традиция. Мы начинаем сохранять традиции, когда традиций уже не стало. Отсюда, я бы опять же подчеркнул, что если говорить о российском контексте, то проблема скорее в том, что это постоянное сомнение в своем собственном праве, это постоянное подозрение своего убожества, если угодно.

И.Ч.: Нет-нет. Бесправия.

А.Т.: Можно развить?

И.Ч.: Я, конечно, сейчас вступлю в языковую игру… Бесправие — масса табу на выход за грань суждений относительно природы нации, построенных не на том, на что она политически претендует и чего она хочет, а на описании ее якобы неизменной природы. И это сказывается на западных трактовках России — эта же самая, наша собственная, что ни говори, позиция, которая порождает симметричный ответ: от России ничего нового/другого ждать не приходится, фата-моргана.

А.Т.: Мне кажется, что это два регистра, насколько я понимаю, совершенно стандартных. Они постоянно присутствуют. Если посмотреть американскую советологическую журналистику с 50-х годов, то можно видеть, что существует два основных способа описания советского, русского. Один как раз исходит из некоей природы — они такие. И если они такие в своей сущности, то, исходя из этого, мы объясняем одно, другое, пятое, двадцатое, мы стремимся постигнуть некую русскость. Второй вариант, тут же существующий, — это описание меняющегося. Я бы подчеркнул, что эти два варианта всегда сосуществуют и в мышлении о другом, и в мышлении о самом себе, они меняются только в зависимости от ситуации — либо первый, либо второй выходит на передний план. Например, в конце 40-х, с началом Холодной войны, разумеется, субстанциональный способ описания выходит на передний план, а когда речь идет, например, о 58-м годе, то начинают подчеркивать, что нет, русские — они меняются, они разные, у них есть история, это все очень разное, мы должны понимать, что нет никакой русской сущности.

И.Ч.: Да-да, в той самой пресловутой нормальной ситуации, Андрей. В нормальной ситуации. А сложившаяся вокруг нас ситуация — аномальна, потому что она связана со, скажем так, невротическим ожиданием опасности, идущей от России. Здесь еще как-то играет вопрос о вине: о тоталитарной вине, о сталинском зле, о русскости как возобновляемой исторической проблеме… Обвинение России всегда парадоксально готово — начинает существовать словно бы еще до действий, квалифицируемых как вина… Взгляните, путинская Россия в западной прессе — конечно, «неисправимый преступник», как это писалось в криминалистике 20-х годов, в расовых теориях.

А.Т.: Я бы подчеркнул, что у этого неисправимого преступника есть одна проблема: он не может быть просто идентифицирован со своими свойствами, потому что они одновременно определяются как достаточно похожие.

А.М.: Не думаю, что здесь просто перенос.

А.Т.: Нет, я имею в виду другое. По крайней мере из того, что мне доводилось читать, есть стандартная переключалка. Когда говорится о том, что они вообще такие, они вообще другие, поэтому распространять на них наши критерии нельзя. Вот эта возможность вменения вины по собственным критериям предполагает одновременно признание похожести. Если он радикально другой, то понятно, что у него и вина другая. Критерии вменения меняются. Здесь ты не слишком другой, чтобы тебе нельзя было вменить те же самые критерии вины.

И.Ч.: Ты не слишком «Другой», чтобы не участвовать в формировании «нашей» системы.

А.Т.: И что очень важно, системы именно представлений. То есть тебя нужно принять просто как черный ящик.

И.Ч.: Что ж, закончим на этом первую дискуссию. «Черный ящик» — неплохая метафора. Андрей, ждем вас в ближайшее время на второй разговор!

Читать также

“Gefter” и Гефтер: на пути к столетнему юбилею

История, политика, будущее: манифест Gefter.ru

Русская политическая футурология: статус-кво?

Ab actu ad potentiam? Большинство «будущего» в путинской России

Комментарии