Илья Дементьев

Бои за смысл: как историк изучает цензуру

«Надзирать и наказывать»: профессия — цензор?

4 037

4 037

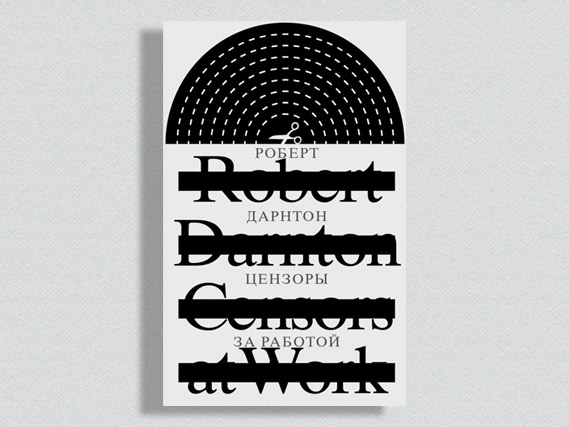

Роберт Дарнтон. Цензоры за работой. Как государство формирует литературу / Пер. с англ. М. Солнцевой. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 384 с. – (Серия «Интеллектуальная история»)

Нет возврата к прошлому — нет возврата к себе самому.

Люсьен Февр [1]

Книга профессора Гарвардского университета Роберта Дарнтона «Цензоры за работой» [2] — это блестящее исследование феномена цензуры. Собственно, все книги Дарнтона пользуются популярностью, но эта монография уже в силу щекотливой тематики была обречена на успех. Знакомством с творчеством американского историка русскоязычный читатель всецело обязан издательству «Новое литературное обозрение», которое и ранее издавало переводы его работ [3]. Стремление приобщить российскую публику к новой работе Дарнтона заслуживает всяческой поддержки, тем более что многие механизмы, тщательно изучаемые ученым, находили и находят свои аналоги в отечественных реалиях. Это очень своевременная книга, как говорил В.И. Ленин, хоть и по другому поводу. К сожалению, оборотной стороной оперативности часто оказываются многочисленные погрешности в переводе и редактировании, и перед нами как раз такой случай. Однако адекватное представление о результатах исследования, предпринятого Дарнтоном, получить из этой публикации можно, а ошибки и опечатки, будем надеяться, удастся устранить в случае переиздания, которое следует признать крайне желательным.

Цензура перед судом совести истории и историка

Книга Дарнтона — это триптих, представляющий национальные варианты известного общественного явления. В первой части «Франция Бурбонов: привилегии и репрессии» автор рисует картину работы цензуры во Франции XVIII столетия; во второй — «Британская Индия: либерализм и империализм» — обращается к взаимоотношениям британских властей и местного населения в Индии XIX века; в третьей — «Коммунистическая Восточная Германия: планирование и наказание» — делится опытом изучения института цензуры, действовавшего в ГДР, то есть во второй половине ХХ века. Живой классик одновременно исторической антропологии, новой культурной истории и микроистории, Дарнтон быстро переходит от общих рассуждений к конкретным казусам в трех странах и трех эпохах, чтобы потом, в эпилоге, вновь вернуться к общим вопросам.

Исследователь сравнивает свой подход с подходом полевого антрополога или этнографа (с. 17, 340): он изучал архивные документы в разных странах, а также имел шанс пообщаться с немецкими цензорами летом 1990 года [4]. Эти штудии предостерегли его от манихейского взгляда на цензуру (с. 21), который противопоставляет силы света силам тьмы, что особенно часто происходит с трактовкой истории интеллектуальных баталий прошлого. На основе анализа трех кейсов автор показывает, что обсуждаемый феномен заслуживает более тонкой интерпретации.

Непредвзятое рассмотрение французского опыта побуждает Дарнтона сформулировать ценное наблюдение: цензоры в дореволюционной Франции высоко ценили стиль и литературные достоинства книг и, возможно, занимались этой стороной издательского процесса больше, чем поисками крамолы (с. 27). В распоряжении цензоров был относительно широкий диапазон действий, и они учитывали многие факторы — «соответствие устоявшимся нормам религии, политики и нравственности, значимость вклада в литературу или соответствующую сферу знаний, эстетические качества и, иногда, коммерческий потенциал, возможное влияние на текущую ситуацию в стране, соприкосновение с паутиной вражды и протекций среди le monde…» (с. 36). На конкретных примерах исследователь показывает, какой игрой между авторами, издателями и цензорами оборачивалась внешне простая процедура получения одобрения на издание. Всесильные, казалось бы, цензоры на самом деле были весьма зависимы от разных обстоятельств и стремились к анонимности, чтобы не нажить врагов среди почитателей творчества запрещаемых ими авторов или, напротив, среди противников писателей, чьи книги получали одобрение (с. 55). Нередко цензоры вообще «симпатизировали авторам, встречались с ними и даже вносили свой вклад в их работу. Вместо того чтобы ограничивать литературу, они помогали ей существовать» (с. 62).

Конечно, такая благостная картинка не должна заслонять образы людей, реально пострадавших от цензуры. Иногда цензоры находили в текстах applications — под этим понятием подразумевались «намеки, обычно оскорбления или компрометирующая информация» (с. 72). В таких случаях чиновники подстраховывались и запрещали распространение продукции, способной нанести ущерб репутации сильных мира сего. Цензура активно сотрудничала с полицией, и Дарнтон выводит на свет имена различных жертв полицейских репрессий — от букинистов до писателей. Среди них встречались весьма колоритные персонажи — например, мадемуазель Бонафон, горничная, которая была арестована по подозрению в авторстве политического романа, содержавшего зашифрованное описание любовной жизни короля (несчастная горничная провела в Бастилии четырнадцать с половиной месяцев). Эти примеры помогают увидеть, как государство пыталось контролировать мир литературы. В итоге внимательное рассмотрение французского опыта порождает два способа понимания истории цензуры. Цензура в узком смысле — это, собственно, работа цензоров; в широком — это «понимание истории литературы, интерпретирующее ее как часть культурной системы, встроенной в общественный порядок» (с. 117).

Второй подход кажется Дарнтону более продуктивным, и он стремится применить именно его, обращаясь к материалу по истории Британской Индии следующего столетия. Пикантность индийской ситуации заключалась в том, что формально лица, принимавшие решения, исходили из принципов свободы, выстраданных в ходе истории Туманного Альбиона. В центре второй части книги Дарнтона находится история Джеймса Лонга, англо-ирландского миссионера в Бенгалии, который составлял обзоры издававшейся там с 1857 года литературы. Библиографические доклады Лонга — чрезвычайно интересный источник, отражающий его своеобразное мировоззрение. Придерживаясь либеральных взглядов и даже симпатизируя индийским крестьянам, которых эксплуатировали британские колонизаторы, Лонг в то же время — это типичный агент английского империализма со всеми достоинствами и недостатками этого статуса. Эти агенты были разными: наряду с жестокими торговцами индиго среди них попадались и должностные лица, которые стремились облегчить участь местного населения. Дарнтон преодолевает априорную демонизацию французских цензоров, точно так же он находит добрые слова и в отношении иных британских чиновников («Некоторые правители искренне заботились о благосостоянии индийцев», с. 147).

Однако постепенно литература превращалась в пространство для выражения недовольства унижением и тиранией, которые несло британское господство. Дарнтон обращает внимание на песни и пьесы конца XIX века, в которых сочетались осуждение британского колониализма и прославление колониальных властей (с. 165). Это противоречие исследователь объясняет спецификой индийской культуры и, в частности, циклическим взглядом на историю, который вообще, по идее, должен успокаивать любых алармистов. Британские власти, однако, усматривали опасность в литературе. Тот же Лонг выпустил в 1861 году английское издание бенгальской мелодрамы о жестокости плантаторов, за что был обвинен в клевете. Протоколы слушания дела в Верховном суде Калькутты, изученные Дарнтоном, раскрывают стратегии обвинения и защиты. Даже судья призвал присяжных помнить о свободе печати и свободе высказывания. Однако для присяжных, вероятно, очевидным было стремление Лонга не только исправить социальную несправедливость, но и унизить плантаторов как класс, что могло иметь серьезные последствия для стабильности положения англичан в Бенгалии. В результате издатель и этнограф был осужден за клевету, приговорен к штрафу и месяцу тюрьмы (с. 139).

Дарнтон приводит другие примеры судебных процессов, в которых авторов и издателей неугодных колонизаторам текстов по итогам «герменевтических битв» вокруг интерпретации публикаций осуждали за подстрекательство к мятежу или клевету. Так, издатель литературного журнала Бидху Бхусан Бос был в 1910 году приговорен к двум годам строгого тюремного заключения за публикацию, в общем, безобидного анонимного стихотворения (с. 186–188). Все метафоры были истолкованы судьей в свете призывов к восстанию против угнетателей. Характерно, что суд соблюдал процедуру разбирательства, импортированную из Британии: решения выносились по итогам «открытой герменевтической дискуссии между адвокатом и обвинителем» (с. 188).

Британский казус — это история цензуры особого рода. Изучаемые Дарнтоном практики не относятся к разряду предварительной цензуры, но политика властей по наказанию издателей и авторов, в сущности, выступала проверенным способом «сдерживания и подавления». Противоречие, симптоматичное для сплава империализма и либерализма, заключалось в том, что англичане пытались соблюдать формальности в правосудии, демонстрировать себе и туземцам справедливость своей власти. Масштаб репрессий был не очень большим, но желания предоставлять индийцам лишние свободы также не наблюдалось. «В основном власти оставались верны форме, держались за здравый смысл и старались обойти противоречия. Но сам британский империализм был источником таких противоречий [5], и служащие Британской Индии прибегали ко все более сложным церемониям, чтобы не замечать этого» (с. 206).

Цензоры в ГДР не в большей степени, чем британские чиновники в Бенгалии, считали себя цензорами. Дарнтон упоминает о том, как его поразил ответ цензора Везенера: «…именно Стена помогла превратить ГДР в Leseland, страну читателей. Она сдерживала разлагающее влияние культуры потребления» (с. 214). В этой самооценке восточногерманского цензора как проводника высокой культуры можно услышать отголоски мнений цензоров дореволюционной Франции, которые тоже много внимания уделяли вопросам эстетики и просвещения публики. Историк, погрузившийся в исследование архивных документов, которые были открыты после падения Берлинской стены, реконструирует всю сложную систему цензуры в государственных и партийных органах. На поверку обнаруживается, что она была не только громоздкой, но и наполненной внутренними противоречиями: некоторые ведомства явно или скрыто конфликтовали между собой, цензоры нередко выступали союзниками или даже агентами литераторов. Дарнтон демонстрирует завидную непредвзятость, когда отпускает в адрес цензоров похвалы: «Они уделяли огромное внимание эстетическим качествам рукописей и тесно сотрудничали с авторами, чтобы отточить слог и усовершенствовать сюжет. Насколько можно понять из их рапортов, это были умные и хорошо образованные критики, у которых было немало общего с редакторами из Западного Берлина или Нью-Йорка» (с. 265).

Исследование преимущественно сосредоточено на выявлении случаев цензуры художественных текстов: приводится множество примеров вмешательства рецензентов, издателей, чиновников разных рангов в творческий процесс. Восточногерманская действительность не была оруэлловской антиутопией: власти постоянно оглядывались на Западную Германию, где, между прочим, регулярно издавались авторы из ГДР; у чиновников, контролировавших развитие литературы, было желание поддерживать таланты и встраивать не очень сознательных писателей в официальные структуры с целями обеспечения контроля над ними и мобилизации их дарований на службу режиму.

Осуществив тщательную реконструкцию разветвленной системы цензуры, историк приходит к заключению, что «самую важную часть процесса изучить сложнее всего, потому что она происходила в голове автора» (с. 262). Самоцензура — очень сложный и деликатный феномен, к которому трудно пробиться исследователю, хотя Дарнтон цитирует свидетельства восточногерманских авторов, сделанные после падения Стены. По понятным причинам эти свидетельства редки: далеко не все готовы рассказывать о том, как шли на компромиссы и уступали настойчивости агентов режима.

Однако история восточногерманской цензуры — это не только история ограничений и запретов. В некоторых случаях, особенно ближе к закату режима Эриха Хонеккера, писателям удавалось добиваться публикации весьма дерзких произведений, как, например, “Hinze-Kunze-Roman” Фолькера Брауна, в котором изображалась жизнь привилегированной партийной элиты, страшно далекой от народа. По итогам сложной игры между различными инстанциями роман все-таки вышел в 1985 году. Уже после того, как он разошелся по книжным магазинам, власти приняли решение изъять тираж, так что проданными оказалось около 3700 экземпляров (с. 314). Следом началась операция по минимизации репутационного ущерба ГДР, и, судя по всему, она властям удалась. Роман «так и не был запрещен, его просто старались заглушить» (с. 319).

В конце книги Дарнтон вновь ставит перед судом совести истории и историка вопрос, что такое цензура. Он избегает четкой дефиниции, чтобы ее не воспринимали «как самостоятельное явление, которое везде происходит одинаково, несмотря на контекст» (с. 331). Предложенный им «этнографический подход» стремится воспрепятствовать обесцениванию понятия цензуры, тем более что подобное обесценивание противоречило бы опыту людей, от нее пострадавших. В трех рассмотренных автором авторитарных системах «цензура была борьбой за смысл» (с. 333), конфликтом интерпретаций, герменевтической битвой. Мастер микроистории, Дарнтон показывает, что писатели далеко не всегда были беспомощными жертвами, а цензоры — склонными к насилию злодеями. Отношения между ними можно трактовать как взаимодействие, нередко даже сотрудничество. Редуцировать историю цензуры к конфликту между творчеством и угнетением неправомерно. Изнутри работа цензоров виделась ими самими как неотъемлемая часть литературы. Писатели нередко разделяли те же ценности и общественные идеалы, которые отстаивали цензоры.

В заключении к книге Дарнтон делится соображениями одновременно теоретического, этического и политического характера. В описании истории цензуры, говорит он, можно использовать противопоставления, различные оппозиции, но такой способ «не позволит полностью описать сложный характер человеческого опыта» (с. 351). Этнографический подход понимает цензуру широко — «как систему контроля, которая пронизывает институты, окрашивает человеческие отношения и достигает тайных движений души» (с. 351). Не конкретизируя определение, этнографическая история описывает проявления цензуры в разных обществах как части культурной системы. Но и в этом случае остаются разные искушения — например, релятивизм, легитимирующий репрессивные практики, коренящиеся в культуре или принимаемые большинством. Дарнтон признается, что, изучая механизмы цензуры, он стал больше ценить принципы, которые он разделяет «с другими гражданами нашей причудливой части мира и в наше время… Пытаясь понять других, человек должен держаться за свои идеалы, особенно сейчас, когда государство может следить за каждым его шагом» (с. 352).

Внутренняя иммиграция книжного червя

К сожалению, редактирование перевода оставляет желать лучшего, хотя издательство «Новое литературное обозрение» заслуженно пользуется высокой репутацией. В данном случае спешка, вызванная, надо полагать, желанием поскорее предоставить отечественному читателю доступ к бестселлеру Дарнтона, не пошла на пользу делу.

Иногда лексический выбор, осуществляемый переводчицей, свидетельствует о недостаточном знании терминологии современных гуманитарных наук. К примеру, во введении Дарнтон, характеризуя взятый им на вооружение антропологический подход, обещает читателю “thick description” — знаменитое насыщенное (плотное) описание (концепт, которым мы обязаны Клиффорду Гирцу). Думая, вероятно, что этот термин понятен всем читателям, Дарнтон не ссылается на Гирца, а просто закавычивает словосочетание (р. 19). Что же мы читаем в русском переводе? «…Я привожу подробное описание работы цензуры в трех очень разных политических системах» (выделено мной, с. 17). Другой пример — “Gestalt switch” (р. 126), то есть «переключение гештальта» (термин, ставший популярным благодаря Томасу Куну), переведено как загадочный «холистический механизм» (с. 183).

Таких вольностей в переводе хватает: «религиозная ортодоксия» (p. 31) превращается в «религиозные традиции» (с. 32), Людовик XIV (у Дарнтона замысловатое прилагательное Louisquatorzean, p. 32) — в Людовика XV (с. 34), «естественная история» (natural history, p. 43) — в натурфилософию (с. 51), сочинение Руссо «Об общественном договоре» (р. 49) — в «Рассуждение о науках и искусствах» (с. 63) [6], ирландское графство Корк (Cork, р. 89) — почему-то в Кров (с. 123), радикальные письма «Юниуса» (р. 96) — в «скандальные письма “Юниуса”» (с. 132), «ориенталисты» (Orientalists в кавычках, отсылая к обоим смыслам слова, р. 102) — в азиатов (с. 141), а формула Фуко «знание/власть» (“Foucault’s knowledge/power formula”, p. 106) — в «концепцию надзора и наказания Фуко» (с. 147), и это наказание Фуко, конечно, само по себе символично.

Нередко смысл затуманивается в силу того, что инокультурные реалии остаются вовсе без перевода, но зато с искажениями. Майский двор (Cour de mai, или Кур де мэ, р. 75) Дворца правосудия, названный так в честь традиции высаживать в мае дерево силами судейских чиновников, превратился в переводе в загадочное «Кёр де мэ» (с. 100), которое галломаны могут понять как «Майское сердце». На с. 195 автор упоминает «императора Георга V», но в оригинале “the king-emperor” (р. 134): поскольку монарх совмещал титулы короля Англии и императора Индии, называть его запросто императором некорректно. Название книги “Der Holzwurm und der König” почему-то передано как «Книжный червь и король» (с. 266), хотя у Дарнтона приводится перевод на английский “The wood worm and the king” (р. 186), то есть «Древоточец и король» (название книжного червя, или библиофила, на этих языках — der Bücherwurm, a bookworm). Тезис “Solidarity had transformed the power structure in Poland”, то есть «Солидарность трансформировала структуру власти в Польше» (р. 221), передан как «Движение “Солидарность” в Польше превратилось во властную структуру» (с. 320), что, мягко говоря, имеет несколько другой смысл. Авторов, писавших «в стол», переводчица почему-то отправляет во «внутреннюю иммиграцию» — с учетом выражения в оригинале internal exile (р. 199) и отечественной традиции вместо получившегося плеоназма, конечно, следовало написать «внутренняя эмиграция». К сожалению, несуразностей такого рода достаточно много.

Редактирование и корректура перевода в свою очередь свидетельствуют об отсутствии в российском издательском деле цензуры французского или восточногерманского толка: юридический трактат превращается в тракт (с. 32), просопография — в проспографию (с. 40), обращают на себя внимание «протестанские произведения» (с. 61) и «случаи реперессий» (с. 285). Британский судья призывает вспомнить о праве «критиковать людей, обличенных властью» (с. 139), и тонкая семантическая разница между противоположными состояниями «быть облеченным властью» и «быть обличенным властью» ускользнула от переводчицы и корректора (в оригинале “to attack men in authority”, р. 101). Самой забавной опечаткой, наверное, стало название собственной книги Дарнтона «Запрещенные бестселлеры в дореволюционной Франции» (“The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France”), в ссылке на которую в русском переводе притяжательное местоимение «мой» неожиданно перекочевало прямо в название: «Мои запрещенные бестселлеры в дореволюционной Франции» («см. в моей работе “My Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France”…», с. 81). В оригинале написано просто: “…see my Forbidden Best-Sellers…” (р. 260), но в переводе этот текст был курьезным образом переосмыслен, так что можно вообразить, будто некоторые из бестселлеров гарвардского профессора все же, несмотря на всю его широко известную компетентность, не смогли пройти французскую цензуру два с половиной столетия назад.

Стилистика перевода, увы, часто далека от совершенства. «Вольтер и Д’Аламбер требовали смотреть сквозь пальцы на собственные работы, но пытались заставить Мальзерба помешать публикации своих врагов, но он отказался» (с. 55). «Принцев эпохи Возрождения» (с. 70) лучше было бы назвать «князьями эпохи Ренессанса» (р. 53), с легким намеком на Макиавелли. Цензоры намеревались выпустить из ГДР писателя Лутца Ратенова, «чтобы избавиться от него, но Ратенова не так просто было соблазнить» (с. 242). В оригинале сказано: “Rathenow would not be tempted” (р. 171), и глагол «искушать» был бы здесь явно уместнее, чем глагол «соблазнять», хотя бы в силу эротических коннотаций последнего. Заместитель редактора журнала «Новый мир» получил такую характеристику от переводчицы: «Александр Дементьев, интеллигент, двуличный агент ЦК партии…» (с. 342). В этом месте мы сталкиваемся с типичным ложным другом переводчика. В оригинале и вправду сказано the intelligent (р. 237), но едва ли Дарнтон трактует деятельность «двуличного агента» в духе размышлений Д.С. Лихачёва. Дементьев был умным, хотя и двуличным агентом, интеллигентным не в большей степени, чем британская МИ-6 — Secret Intelligence Service.

В иных случаях встречаются весьма странные нарушения смысла. О книге Гельвеция сказано: «Ни одна книга не вызвала столько негодования со стороны претендентов на место цензоров — ни эдикт парижского парламента, ни резолюция Генеральной ассамблеи духовенства Франции, ни mandement архиепископа Парижа, ни похожие возмущенные письма других епископов, ни осуждение Сорбонны, ни бреве от Папы и ни предписание Королевского совета» (с. 74–75). Конечно, в оригинале (p. 56) речь о том, что все эти документы, собственно, и были проявлениями негодования, но из перевода можно понять, что ни один из этих документов не вызвал такого негодования, как книга Гельвеция (не говоря уже о двусмысленности выражения «осуждение Сорбонны»). На с. 334 читаем: «…описание Урсулой Рагвитц своего видения прочтения Клаусом Хёпке “Hinze-Kunze-Roman” Дитера Шленштедта». Читатель, внимательно следивший по тексту за баталиями вокруг романа “Hinze-Kunze-Roman”, мог уяснить, что его автором был Фолькер Браун, а вовсе не рецензент Шленштедт. В оригинале эта замысловатая конструкция выглядит так: «…Ursula Ragwitz’s account on her reading of Klaus Höpcke’s reading of Dieter Schlenstedt’s reading of Hinze-Kunze-Roman» (р. 231). То есть Рагвитц отчитывалась о своем прочтении прочтения Клаусом Хёпке прочтения Дитером Шленштедтом романа Брауна. Усеченный перевод породил недоразумение.

В переводной литературе с английского часты проблемы с транслитерацией имен собственных. Эти проблемы обычно устраняются в процессе научного редактирования монографии, однако рецензируемое издание, по всей видимости, этого избежало. Так, уже на девятой странице книги упомянут «выдающийся мастер» среди историков Марк Блох (это, разумеется, основатель школы «Анналов» Марк Блок). Луи-Себастьян Мерсье стал Мерсьером (с. 44, 58), а Жан-Пьер Терсье — Терсьером (с. 75–76), маркиз де Нель (Nesle) превратился в «маркиза де Несля» (с. 91). Знаменитый канцлер Людовика XV Рене Никола де Мопу (Maupeou) упорно именуется Мопо (с. 96 и далее). Город Мулен (так на с. 74) назван Мулином (с. 91), а регион Лимузен — Лимузином (с. 32), вследствие чего слова Дарнтона «рабочий из Лимузина» приобрели некоторую двусмысленность.

Но вызов традиции брошен не только в отношении французских имен. Ирвинг Гофман становится Эрвингом (с. 25), Вольфганг Крёбер (Kroeber) — Вольфганом Кроэбергом (с. 217), Raymond Birn превращается в Брина (с. 42). На с. 125 можно встретить Джеймса Милла (в именном указателе — Милль), на с. 146 — Карлайла (Томас Карлейль). Название оперы Моцарта все же принято передавать на русском как «Дон Жуан» (в тексте дана ссылка на «Дон Джованни», с. 302). В трех последних случаях пренебрежение традицией можно, наверное, объяснить стремлением к аутентичности, однако есть еще важнейший принцип унификации имен собственных. Джон Локк, упомянутый на с. 14 и 15 и оказавшийся на этом основании в именном указателе, еще раз появляется в цитате на с. 52, но уже в форме загадочного «господина Локке»; Джон Морлей (с. 125) при следующем своем появлении предстает под видом Джона Морли (с. 148), фигурирует с этим именем на следующих страницах книги, пока дело не доходит до именного указателя, где ему возвращают форму Морлея (с. 374). Некоторые имена начинают варьироваться прямо на глазах читателей: Марвий на с. 90 уже пятью строчками ниже получает фамилию Марвиль (с. 91); Везенер оборачивается Везнером в пределах одного абзаца (с. 214). Особенно не повезло восточногерманскому писателю Стефану Гейму (Heym), который предстает как Стефан Хейм (с. 223), Штефан Гейм (с. 231) и Штефан Хайм (с. 243, причем в именном указателе указываются страницы только для последнего). Даже в отношении русских персонажей книги допущены небрежности: Александр Дементьев, чья фамилия верно написана на с. 342, к именному указателю претерпел превращение в Деменьтьева (с. 368), что было особенно грустно видеть автору этих строк. В заключении к книге упоминаются «воспоминания вроде известного “Дневника” А.В. Никитина» (с. 341), причем в сноске фамилия цензора Никитенко приведена верно. У Дарнтона (р. 236) этой ошибки нет, потому что он вообще не называет фамилию в тексте, только в примечаниях.

Однако любой другой книге все эти огрехи перевода и редактуры простить было бы нельзя, а этой как раз можно. Ведь, как говорилось выше, это издание свидетельствует о том, что в российском книгоиздании нет цензуры — уродливого явления, хорошо знакомого читающей публике как царских, так и советских времен. Впрочем, бывает всякое. Восточногерманские издатели, как пишет Дарнтон, собирали истории о курьезных опечатках, допущенных корректорами или наборщиками. «Самой известной была якобы типографическая ошибка в учебнике по анатомии, которую корректоры умудрялись проглядывать в одном издании за другим в течение многих лет. Она касалась мышцы таза под названием “Glutäus maximus”, которое было напечатано как “Glutäus marxismus”» (с. 228). Если не подозревать корректоров в злонамеренности, остается человеческий фактор: опечатки и ошибки могут говорить не столько об отсутствии цензуры, сколько об элементарной невнимательности. Исследование Роберта Дарнтона, как обычно, дает пищу для размышлений и помогает преодолеть стереотипное видение прошлого и настоящего в черно-белых тонах — ради того, возможно, чтобы и будущее нашего общества приобрело многоцветность.

Примечания

Комментарии