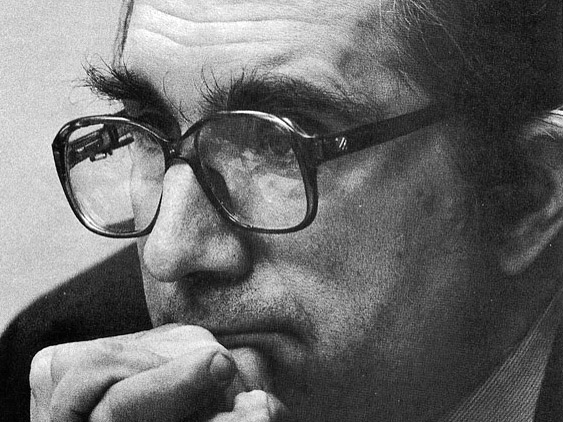

Сергей Аверинцев

Искусство переспрашивать?

К юбилею С.С. Аверинцева: письма издалека

7 722

7 722

© Фото: duh-i-litera.com

От редакции: Публикуемое письмо было адресовано О.А. Седаковой как редактору альманаха «Наше положение: образ настоящего» (М., 2000) и было специально предназначено для публичного обсуждения в альманахе. Альманах вышел тиражом 3000 экземпляров. Дальнейших выпусков, которые включали бы и письма читателей, не последовало. Благодарим редакторов альманаха и их наследников за право размещения данного письма в редакцию.

Вступительное слово Ольги Седаковой, адресата письма: Письмо С.С. Аверинцева почему-то не датировано. Но восстановить приблизительную дату нетрудно. Конец июня 2000 года. Написано оно из Вены, в ответ на два (?) моих письма с востока Австрии (возможно, письмо было одно: по ошибке я могла отправить пустой конверт с адресом), а отправлено позже из Москвы. Сергей Сергеевич преподавал в это время в Венском университете, а мы с Эрихом Кляйном (Erich Klein) объезжали австрийские города — вплоть до Южного Тироля — с презентацией моей только что вышедшей книги прозы «Путешествие в Брянск» (Reise nach Brjansk. Folio Verlag, 2000). Эрих перевел первую часть этого диптиха, «Путешествие в Брянск», а вторую («Путешествие в Тарту») — покойная Валерия Егер (Valeria Jaeger), человек, дорогой и Аверинцеву, и мне.

Я думаю, это обширное и до нынешнего дня не опубликованное письмо достойно общего внимания. Сергею Сергеевичу нечасто приходилось излагать свой взгляд на культурно-политическую современность Европы. А он следил за ней не со стороны. Он переживал ее как свою.

Это письмо, несомненно, требует комментариев.

Первая его часть — своего рода рецензия на сборник «Наше положение. Образ настоящего» (М.: Изд. гуманитарной литературы, 2000). Составителем сборника был В.В. Бибихин. Мы вместе задумали его и спешно собирали к 2000 году, к началу нового президентства. Мы чувствовали, что наступает какой-то перелом времени — и в этом наше положение. Это была попытка найти его образ, образ настоящего. В.В. Бибихин намеренно собирал его «поверх барьеров», избегая любой «системности», любого распределения по «темам» и «проблемам».

К В.В. Бибихину обращены первые замечания С.С. Аверинцева (прямой переписки у них тогда не было, так что предполагалось, вероятно, что я передам их автору — что я и сделала).

«Авторитарный лаконизм» — замечательная формула. У лаконизма и яркой темноты, «жреческого идиолекта», страшная история в ХХ веке. (Несомненно при этом, что быстрое письмо Бибихина, давнего читателя Т. Адорно, — совсем другого рода.) Об императиве «переспрашивания» С.С. Аверинцев, вырастивший на снегах советского бессловесия и косноязычия свое прекрасное гуманистическое письмо, говорил не раз. И я до сих пор не замечаю, чтобы кто-то из говорящих публично его послушал.

Пожалуй, об одном я могу сказать с уверенностью: В.В. Бибихин не принял бы именования «либерала» и в «лучшем, пушкинском смысле». Не потому, что он был «радикал» — или «анархист» — или еще кто-то из политической палитры. Философ qua философ, поэт qua поэт не найдет себе места не только в жесткой утопии Платона, но и в благородной политейе Аристотеля. Они находятся где-то вблизи удара молнии. И здесь, я замечу, есть разница в наших с В.В. Бибихиным позициях (плохое слово «позиция», да ладно). Поэт (если только это не Хлебников) не всегда поэт («Пока не требует поэта»), и в свободное от работы (мучительное для него) время он не только «всех ничтожней»: он как все отвечает за данность. В это время он не медиум своей стихии, а свободный для свободного суждения человек.

В.В. Бибихину не нравилось такое раздвоение даже в классическом пушкинском варианте. Нравится нам это или нет, глубина бытия, «молния» события располагалась для него там, где политические позиции ничего не значат. И в этом «там» располагалась в замысле вся жизнь. Из этого вовсе не следует, что у него не было гражданской позиции в каждом отдельном случае. Вспомним его антивоенную семейную манифестацию перед министерством обороны, когда мальчики держали плакаты: «Генерал, прочитайте “Хаджи Мурата”!»

На замечание, или «переспрашивание», обращенное ко мне (о европейском национализме времен Первой войны), я отвечала Аверинцеву в письме, которого, как все мои письма, не сохранила. Да, этот эпизод — последний расцвет европейского национального романтизма, который кончился таким крахом, — я и в самом деле упустила. Но то, что ни одна страна не погружена так глубоко в вопрос о себе, как Россия, — с самого начала, со «Слова о законе и благодати» — в этом я уверена, как и многие европейские историки русской культуры. Подробнее об этом я писала, конечно, не в абзаце из «Путешествия в Тарту», который «переспрашивает» Аверинцев, а в отдельной лекции «Введение в историю русской культуры».

Вторая, и большая, часть письма отвечает на то, о чем я писала ему из Stift Geras: о «правде секуляризма». Я писала это по свежим австрийским и другим европейским впечатлениям, после многих бесед с университетскими людьми и интеллектуалами. Дело в том, что вещь, поразившая меня при первой встрече с Европой, — какой-то общий отказ образованного сословия от христианства и Церкви. Этого за железным занавесом я не ожидала. У нас, при тотальном принудительном государственном атеизме, это было понятно. Но они почему? Что их заставило? Мы — слава Богу! — знали только гонимую Церковь, Церковь исповедников. Антиклерикализм Льва Толстого, скажем, не мог не удивлять нас. Что такое мир, где Церковь — господствующая сила, не могли себе вообразить.

В дальнейшем мои собеседники объясняли мне свои резоны. Они говорили о том, что Церковь (по семейной традиции они принадлежали и протестантизму, и католичеству) скомпрометировала себя в ХХ веке. О том, что догматическая и организационная структура не может не быть репрессивной, не может не быть властью (а власть и ее разновидности — пожалуй, главный пункт мысли конца ХХ века). И о многом другом. Вот на это и отвечает Аверинцев.

Прежде всего, он дает краткую апологетическую историю католичества ХХ века.

Но главное, он выступает с критикой секуляризма как идеологии — мягкой идеологии, но отнюдь не «нейтрального», прозрачного смыслового пространства, каким его хотели бы видеть. Аверинцев в других своих текстах говорит о приеме «маргинализации» всего, что не отвечает проекту «современности». И этот отказ от диалога с другим он считает опаснейшим свойством «современности» или «актуальности». Оно, «современное», «актуальное», не дает себя переспрашивать. Тот, кто спросит: в самом ли деле акционизм — это ведущая, если не единственная линия актуального искусства? — окажется просто эстетическим реакционером. В самом ли деле «прогрессивное» и «реакционное» — главные критерии оценки чего бы то ни было? В самом ли деле «автор умер»? И т.п., и т.п. О «мягком тоталитаризме» современного общества, которое называют «пермессивным» и «терапевтическим», писали уже многие.

С.С. Аверинцев берет на себя трудную роль критика гиперкритического к другому и не рефлектирующиего о себе времени. Он решается не соглашаться с культурным временем — ради его же, времени, правды. Свою задачу он (с такими союзниками, как Балтазар и Гвардини) видит в восстановлении чувства меры, подорванного опытом тоталитаризма. Аристотелизм (христианский аристотелизм) как форма гражданского и культурного служения.

Дорогая Оля,

прежде всего иного: я получил от Вас, во-1-х, письмо от 14 июня из Stift Geras, во-2-х, через несколько дней после этого пустой раскрытый конверт, на коем Вашей рукою был написан мой адрес, но внутри не было ничего, так что я остался в недоумении. Должно ли полагать, что одно письмо пропало?

Очень рад, если книжечка про Рильке пригодилась. С интересом читал Ваш с Володей альманах, вас обоих читать (и даже перечитывать) всегда интересно, — только уж больно С. Хоружий, как бы это сказать: должен сознаться, что не понимаю, в чем соль шутки, и еще менее понимаю, зачем бы это было печатать… Вообще, sit venia verbo, альманаху не грех было бы уж скорее быть потоньше, но более тщательно подобранным. Что до Володиного тезиса о паламизме как исламском влиянии, такие ответственные заявления как-то странно делать в сугубо односложной проходной фразе по поводу чеченской войны. Дело даже не в респекте к предмету, дело в респекте к читателю, которому не дают мысленно переспросить, мимо носа которого осуществляется стремительный переход к следующей теме; мне кажется, что в этом пункте «либерал» в хорошем пушкинском смысле должен быть особенно осторожен, предоставляя роскошь авторитарного лаконизма своим оппонентам… Ну, читаю я в микроотрывке «Вера и культура», что не имело раннее христианство по причине своей райской цельности «какого отношения к культуре» (с. 273); а как, когда апостол Павел предостерегает против φιλοσοφία (Кол. 2, 8), когда Юстин и Тертуллиан заявляют такие контрастирующие точки зрения на ценность философской традиции, когда старец Памва пытается запретить монахам даже церковное пение, — о чем шла речь? Я не настаиваю на слове «культура», мне даже кажется особенно важным, что и язычники называли свою «пайдейю» иными словами, что всеевропейский подъем под немецким влиянием слова «культура» во 2-й пол. 19 и в 1-й пол. 20 в. недаром вызывал у Вяч. Иванова, как и у ряда вдумчивых французов и англичан, — аллергию; но когда нет никаких разъяснений касательно объема понятий и оттенков слов, а просто читателю сообщается, что не было у них отношения к культуре, потому что они были выше этого, — это то, что я позволил себе назвать авторитарным лаконизмом. Ну вот, я что-то в придирчивом настроении. Но ведь к книжке никто нынче не станет в таком смысле придираться; скорее будут отмечать нарушения political correctness (кажется, в «Русской мысли», в отклике сравнительно мирном, Вам был прочитан выговор за неполиткорректное отношение к постмодерну), будут проклинать и прочая, только не переспрашивать. Но разве людей не надо учить именно переспрашивать, и для этого переспрашивать самих себя?

Вопросы — не возражения, а именно переспросы: правда ли, Оля, что отличие России от Европы — не просто в отсутствии достаточно прочной и давней традиции автономной университетской коллегиальности (хотя в моем отце и его друзьях она была), но именно в том, что «в России все, не только ученые и поэты, но и монахи-затворники, служили России»? Почему же тогда в 1914 г. именно в Европе первоклассные ученые, как хотя бы Виламовиц-filius, и первоклассные поэты, как Шарль Пеги, с исключительной естественностью пошли гибнуть за Германию и Францию, а в России на фронт пошел только чудак Гумилев, да и то как раз без этой естественности, а так, словно в Африку к львам? Маринетти и Маяковский — оба монстры примерно одной породы; но первый на фронт пошел, да еще как, а второй — ну ни за что. Как изменились обстоятельства с наполеоновских войн, когда даже хилый Батюшков и нежный Жуковский были на фронте и не видели в этом ничего особенного. Может быть, это доказывает, что русская литература умнее, чем европейские, и нутром поняла, что в этих играх участвовать не стоит; во всяком случае, она оказалась хитрее. С наивностью приносили себя в жертву все-таки они, не наши литераторы. В каждом отдельном случае все вроде бы ясно — скажем, Эрн, пылавший русским патриотизмом жарче и наивнее всех (шведская фамилия, как-никак), был вправду очень серьезно болен, недаром в 1917 он умер; но почему не нашлось другого тех же мыслей, но поздоровее? Или уж так неизбежно российскому патриоту быть еще и физически тяжело больным?

Что касается Вашего вопроса о правде секуляризма &с., могу только повторить то, что говорил однажды в таком центре воинствующего секуляризма, как парижская Academie Universelle des cultures: я тогда заявил, что готов всячески уважать секулярность и laicite современности, как факты, имеющие права, принадлежащие всему реальному, но в секуляризме (qua «-изме») усматриваю идеологическое покушение, которое отвергаю. Думаю, что я имел право сказать то и другое; когда я стараюсь, например, в профессиональных отношениях исходить из профессиональных критериев, я проявляю уважение к секулярности — однако секуляризм есть нечто иное. Оля, ну разве можно исходить из дихотомии: либо «свобода наслаждаться аморалкой», либо «соображения совести», tertium non datur? Разве весь наш опыт с наблюдением других и с самонаблюдением не убедил нас, что как раз в середине почти все и располагается? И вопросы «неужели неспровоцированно, беспричинно?» и «по совести ли» — страшно разные. Возьмем крайний случай: и большевизм был уж никак не беспричинен, и нацизм (которому предшествовало нестерпимое издевательство тогдашних французских властей над побежденной Германией). Это не значит, что я сравниваю Ваших собеседников с большевиками и штурмовиками (хотя парадокс бескровно тоталитаризующегося либерализма сегодняшней реальности вовсе не чужд). С другой стороны, я думаю, что мы, прислушиваясь к словам наших новых собеседников, не должны забывать все то, что знали прежде. Неужели в большом масштабе складывается для Запада XX в. картина насильственного торжества веры? Неужели хоть и в послевоенное время на Западе интеллектуалу было выгодно быть верующим? К.С. Льюис написал, худо-бедно, ряд профессиональных трудов, минимум один из которых — “Allegory of Love” — фигурирует в любой приличной библиографии по средневековой литературе, сам видел; но вот ранг оксфордского профессора был для него недоступен, пришлось под конец жизни переехать в Кембридж. Оля, я однажды разговаривал с одним человеком, учившимся у Льюиса и его от души презиравшим; этого ни с чем не спутаешь — отнюдь не озлобленность на преподавателя как на некую силу, скажем, что-то навязывавшую, а именно неподдельное презрение к слабаку, который и одеться-то не умел, и вообще имел в себе что-то не такое, стародеревенское. Или взглянем в список нобелевских лауреатов (говорю именно о Prix Nobel именно потому, что она все-таки десятилетиями давалась довольно продуманно): знаменитый автор «Гимна Сатане» там так же неизбежен, как абсолютно немыслим хотя бы Клодель. (Обычно бесполезно спрашивать, почему там нет таких-то лириков, скажем, Рильке, — поэты чаще живут недолго, их поэзия в качестве поэзии непереводима, и такие языки, как, скажем, немецкий, члены Комитета не обязаны знать; но к казусу Клоделя как раз все эти объяснения неприменимы — он-то был не только лириком, а и признанным по всему свету драматургом, жил он на редкость долго, и даже французский в его времена еще полагалось знать. Впрочем, и членом Франц. академии он смог стать только со второго захода, совсем под конец жизни. Что говорить — «горилла», как он был поименован в одной левой газете, что я знаю из его собственного дневника.) Да ведь и Бернанос невозможен, и вообще все французские католики. Вот Хемингуэй, или Сартр, или Неруда — другое дело. Все-таки les sovietiques были уж не кругом неправы, когда уверяли, что указуют путь всему миру. Г. Бёлль — это предел католичности, допустимой в нобелевском лауреате. И, Оля, Вы же сами отлично сказали о «гонении равнодушием», исчерпывающе сказали!

Говоря все это, я вовсе не хочу утверждать, что где-нибудь в масштабах, микроскопических для истории, но вполне достаточных для личной судьбы, какие-нибудь католики не брали на службу никого, кроме своих, и т.п. Это как читаешь в письмах Андрея Белого: вовсю идут раннесоветские годы, а для каких-то актеров (и для самого Бориса Никол.) самая острая проблема — что актеров-антропософов страсть как обижают актеры-розенкрейцеры. Через 5 минут посадят тех и других, но пока, пока — страшнее кошки зверя нет. Так может, и у Павлика Морозова, прости Господи, были причины обижаться на авторитарно-репрессивные замашки старших, откуда я знаю? Из подобных тем верующий человек может вывести сугубо лично для себя увещание быть поосторожнее и не махать руками, — но что можно еще вывести, не знаю.

Я не хочу также сказать, будто уж совсем не понимаю психологических проблем послевоенного политического католицизма в Германии Аденауэра и в Италии Альчиде де Гаспери. Что говорить о леваке Бёлле, когда героический Рейнхольд Шнейдер, под конец гитлеризма тяжело больным ожидавший в тюрьме смертной казни, от коей был избавлен только приходом союзников, человек с симпатиями романтично-монархическими, после духовного подъема в пору гонений ощутил что-то вроде сомнений в вере именно после 1945 г. Конец гонений — вообще переживание опасное. Но со всеми оговорками на этот счет не могу, не могу сказать о католицизме той поры ничего существенно дурного. Кстати, к этому же политическому католицизму относится на правах мыслителя и Маритен, страшно нужный (ввиду своего бескомпромиссного отрицания фашизма) тогда — и с полной неблагодарностью вытесняемый сегодняшним сознанием (в толстом разделе о неотомизме в толстейшей книге Г. Кюнга Маритена нет даже в индексе имен!). В достаточно драматический момент нужны были люди, одинаково несовместимые ни с чем фашистским и ни с чем коммунистическим: и вот для этого понадобились католики тогдашней закваски. (Естественно, Ваши итальянские собеседники нечувствительны к тому, до чего Италия была в какой-то момент близка к тому, чтобы пойти под руку Сталина [когда уже министром юстиции был коммунист, подаривший, м. пр., посольству СССР виллу Абамелек, когда-то завещанную русским художникам в Риме], и что это означало бы — но у нас с Вами все-таки другой опыт.) Политики — species, к которой у меня любви не может быть; но уважение к католическим политикам Аденауэру и де Голлю у меня есть. А если говорить не о политиках, если у меня есть что-то вроде «корней», то они лежат в той поре, когда Ганс Урс фон Бальтазар в одной статье объяснял, как после крушения тоталитарно-утопических попыток взорвать человеческую меру мы должны восстанавливать чувство этой меры, когда к своей деятельности возвратился Романо Гвардини, когда все еще отчетливо помнили, что в пору гитлеризма недовольные переписывали от руки не кумиров теперешней political correctness, а сонеты того же Р. Шнейдера… (Оля, разве не das offene Geheimnis современной западной жизни — что честь моральной победы над гитлеровщиной украдена небитыми и испуганными поколениями, которых там, по ахматовскому словечку, «не стояло», но которые зато знают, как неправильно мыслили и выражались герои, — и вот уже любой Лезов будет объяснять, до чего реакционны были взгляды отдавшей свою жизнь Матери Марии, и вот уже получается, что Католическая Церковь, единственная институция, последовательно осудившая в час общего молчания расовую теорию и заплатившая столькими жизнями своих представителей, виноватее всех по части компромиссов, &с, &с.? Должен сознаться, что по этой же логике различения между полной гибелью всерьез и ее отсутствием не могу примириться с приравниванием у Володи на с. 297 Парижа и Праги 1968 — в Праге-то рисковали, подставлялись под удар, а чем рисковали в Париже? Все-таки разница, которую где-нибудь еще могут уже и не чувствовать, но мы как будто вынуждены чувствовать.) Возвращаясь к католицизму 50-х: ведь именно тогда, с участием таких людей, как тот же Маритен, было окончательно преодолено столь живое у нас искушение поставить в борьбе за веру на что-нибудь монструозно-правое (как еще в конце 30-х от весьма понятной боязни Народного фронта ставили на Петена, от которого, впрочем, тогда не ждали политики прогитлеровской). С такими возможностями покончили тогда, в старомодно-неотомистском дискурсе, не дожидаясь II Ватиканского Собора. Что до Собора, ясно, что его можно было созывать никак не раньше (и не позже), а только на гребне все того же послевоенного внешнего авторитета католицизма, ибо в любое иное время — от комбизма начала века до гитлеровской борьбы с «темными людьми» (когда гитлеровский посол на интронизации Пия ХП вслух говорил коллегам: «Красивая церемония, любуйтесь в последний раз, — следующей мы не допустим!») или сегодня — это было бы принято миром не как реформа, не как обновление, а только как безоговорочная капитуляция. И все-таки до сегодняшнего дня Католическая Церковь — совсем единственная на свете религиозная организация, которая ex cathedra признает неправоту каких-либо своих прежних решений. Как ни относиться к такому декларативному уровню, но ведь этого не делает никто и ни за что, даже и на Западе, не говоря о прочих краях.

Ну вот, простите мне многословие. Был бы благодарен за ответ (по московскому адресу, где мы будем с 27-го, е.б.ж.).

С сердечным пожеланием всякого блага свыше

и с приветствиями от Наташи

Ваш С. Аверинцев

P.S. Написав письмо давным-давно, решил, что из Москвы послать его будет надежнее; а в Москве некоторое время имел проблемы с printing (по моему техническому идиотизму и отсутствию знакомых в Москве).

Комментарии