Андрей Юрганов

Имажинизм и ЛЕФ: жизненный мир советской литературы в конфликтном противостоянии

Споткнувшиеся о бытие: к новой культурной истории 1920-х годов

9 879

9 879

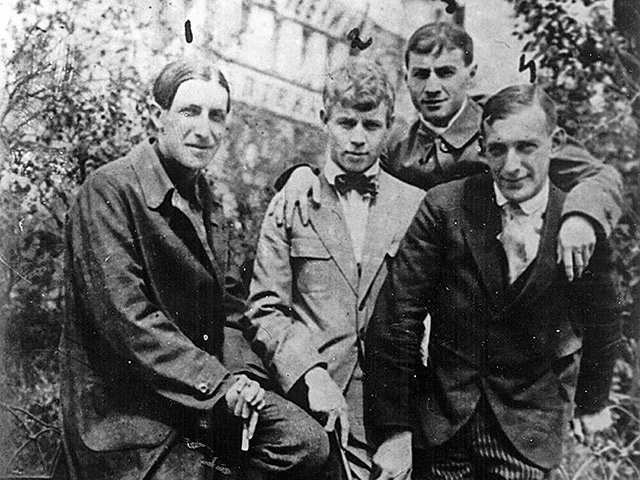

© Фото: Московский государственный музей С.А. ЕсенинаА. Мариенгоф, С. Есенин, А. Кусиков, А. Шершеневич. Москва, 1920 г.

От редакции: Выражаем признательность доктору исторических наук, профессору РГГУ Андрею Юрганову — автору книги «Культурная история России. Век двадцатый» (М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018) — за предоставленную возможность публикации фрагмента из этой работы.

Московским преемником дореволюционного модернизма, изувеченного мировой войной, пострадавшего от внутренних кризисов, от внешних невзгод, стал имажинизм, который с 1922 года начал выпускать журнал с характерным модернистским названием «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Вышло четыре номера журнала, последний номер — в 1924 году.

Имажинизм противостоял футуризму Лефа, начавшего с 1923 года [1] выпускать одноименный журнал.

Многое, о чем спорили модернисты и позитивисты еще до революции, повторилось в исторических условиях новой экономической политики советской власти. Однако в культурных контекстах не бывает абсолютных повторов, точных копий прошлого, — советская действительность налагала новые требования на тех, кто идейно отстаивал право выражать эпоху через искусство, литературу, поэзию.

По-прежнему модернизм в лице имажинизма не терпел всякой надличной санкции, ограничивающей дух творчества, по-прежнему позитивизм в лице лефовского футуризма не терпел всякой индивидуальности, противостоящей коллективу. А. Мариенгоф в «Письме Есенину», опубликованному в «Гостинице», писал: «Как и в первые дни, так и сегодня нашим лютейшим врагом является футуризм — этот цинничнейший осквернитель искусства» [2]. С. Третьяков в статье «Откуда и куда?», опубликованной в журнале «ЛЕФ», определял одну из главных задач футуризма так: «заставлять пегасов возить тяжелые вьюки практических обязанностей агит- и пропаг-работы…» [3]

Рассмотрим основные концепты модернизма в имажинизме, а также противостоящие им концепты позитивизма в лефо-футуристических манифестациях.

Между имажинизмом и лефовским футуризмом [4] пролегала граница, которая отделяла идеализм от материализма, культуру идеалистическую от культуры сугубо материалистической, культ идеи от культа вещи. Разделение на два лагеря, идеалистический и материалистический, не умерло после революции и Гражданской войны, но существовало в новых условиях.

Имажинизм — противник всякого утилитаризма

Любое ограничение утилитарностью, вещным миром рассматривалось как покушение на жизнь духовную. В первом номере «Гостиницы», в первой статье под ироническим названием «Не передовица», говорилось о том, что имажинисты «издавна» склонны к «философским и метафизическим путешествиям». Как видно, утилитаризму с отсылкой на давнюю традицию противопоставлена метафизика. Но теперь метафизика обрела свой образ — имажинистский: это путешествие в «белоснежные горы прекрасного». И хотя времена изменились, и по контексту печальных слов передовицы — не в лучшую сторону: люди стали ценить больше комфорт путешествий [5], чем остроту переживаний, — истинно прекрасное не умерло! Оно ожидает путешественника, готового испытать «сущность прекрасного» — катастрофическое «сотрясение современного духа», а для этого нужно подниматься все выше и выше, не боясь трудностей. В «изобретательстве порядка космического» открывается смысл путешествия; это космическое расширение сознания.

«Не в строении однодневного быта, не в канонах политических программ, не в изобретении высвечивающейся на три аршина шеи (о, товарищи футуристы, до чего убого ваше воображение!) видим мы путь художника и его большую тему. Если открытие Эйнштейна брать применительно к масштабам земли, то его утилитарное значение будет не больше утилитарного значения метафизического трактата» [6].

На самом высоком горном перевале построена Гостиница для тех, кто не испугается холода, для кого вечный лед не помеха, а сладостная чистота морозного воздуха на пользу, — таких путешественников уже ждут в «гостинице для путешествующих в прекрасном». Им «обеспечен кров, радушие хозяина и занимательная беседа соседей, правда немного странноватых с точки зрения тех, кто живет внизу. Но кто его знает: может быть уж не так странноваты соседи, а может быть и совсем не странноваты, а странновата сама: точка зрения. В самом деле, почему это вот так-таки вы и уверены, что самое законное местонахождение точки зрения внизу, а не наверху. Мы спрашиваем вас: почему обязательно у подошвы? Разве в новой библии сказано, что пятка важнее головы?» [7] Имажинисты были настолько метафизичны, высоко в горах, что не обращали внимания на такую «деталь», как нумерация страниц журнала «Гостиница». Материальный, вещный мир был столь чужд им, что вопрос нумерации мог волновать, по их представлениям, только приверженцев утилитарного, а не прекрасного…

ЛЕФ — концептуальный выразитель пролетарского утилитаризма

Первые слова первого номера журнала сразу и безоговорочно определяли позицию журнала:

«За что борется Леф? 905-й год. За ним реакция. Реакция осела самодержавием и удвоенным гнетом купца и заводчика. Реакция создала искусство, быт — по своему подобию и вкусу. Искусство символистов (Белый, Бальмонт), мистиков (Чулков, Гиппиус) и половых психопатов (Розанов) — быт мещан и обывателей» [8].

В отличие от позитивизма эмпириокритиков, лефовский футуризм, тесно сошедшийся с конструктивизмом, не только не отрицал свою приверженность к утилитаризму, но и обосновывал его крайнюю необходимость (чего не делал традиционный позитивизм). Чтобы понять, почему произошла концептуализация утилитаризма, обратимся к истории Лефа, к тому, как ее видели сами лефовцы.

«Первая импрессионистическая вспышка — в 1909 году сборник “Садок Судей”. Вспышку раздували три года. Раздули в футуризм. Первая книга объединения футуристов — “Пощечина общественному вкусу” (1914 год — Бурлюк Д., Каменский, Крученых, Маяковский, Хлебников). Старый строй верно расценивал лабораторную работу завтрашних динамитчиков. Футуристам отвечали цензурными усекновениями, запрещением выступлений, лаем и воем всей прессы» [9].

Февральская революция углубила раскол в футуризме, появился футуризм «правый» и «левый». Левые радостно встретили Октябрь, стали «большевиками искусства» (В. Маяковский, В. Каменский, Д. Бурлюк, А. Крученых). К этой футуристической группе примкнули первые производственники-футуристы (О. Брик, Б. Арватов), потом — конструктивисты (А. Родченко, А. Лавинский).

Футуристы не забывали, что большое участие в их идейном становлении сыграл нарком просвещения А.В. Луначарский. Он передал им эстафетную палочку: вот вам, футуристы, эмпириокритицизм, — дерзайте! В статье «Трибуна Лефа» С. Третьяков отмечал: «Первым человеком, связавшим слова “футуризм” и “пролетарский поэт”, был Луначарский, который в 1918 году квалифицировал Маяковского как изумительного пролетарского поэта. Затем т. Чужак трактовал футуризм как пролетарское искусство» [10].

В организацию ЛЕФ вошли четыре группы: футуристы, конструктивисты, производственники, опоязовцы (сторонники формального метода в искусстве и литературе) [11]. Их объединяла идея концептуального утилитаризма в жизни, искусстве, литературе, пролетарской эстетике…

В первом номере «Лефа» было прямо заявлено: «ЛЕФ будет бороться за искусство-строение жизни». Еще до создания Лефа-журнала в газете «Искусство коммуны» (1918) Осип Брик писал: «Все, кто любит живое искусство, кто понимает, что не идея, а реальная вещь — цель всякого истинного творчества; все, кто может творить вещное, должны принять участие в создании этих подлинно пролетарских центров художественной культуры. Реальность, а не призрак. Вот лозунг грядущего искусства коммуны» [12]. Под реальностью понималась именно «вещь». Это «затрапезное понятие» с легкой руки Маяковского, брошенное в 1916 году («Человек, вещь»), стало постепенно обрастать концептуальным содержанием, пока не сформировалось в понятие-концепцию утилитарного искусства. Венцом этой своеобразной теории вещи стало определение: «Искусство как прямое материальное создание “вещей” — вот первый камень программы максимум» [13]. И еще: «Искусство как материальное строение вещи» [14].

Иными словами, «жизнь» как исключительно материальный процесс потребления, как материя, выше всякой идеальности, выше искусства. В конечном счете, искусство обязано раствориться в жизни. Самоуничтожение искусства лефовцы рассматривали как метод жизнестроения: «Искусство есть только количественно-своеобразный, временный, с преобладанием эмоции, метод жизнестроения и, как таковой, может остаться ни изолированным, ни, тем более, длительно самостийным — в ряду других подходов к строению жизни» [15]. В результате этого сознательного выбора искусство проникнет в жизнь и радостно умрет в ней!

Сама мысль о смерти искусства ради жизни объяснялась через «восстание вещей» против духа, как «результат какого-то процесса диалектически развивающейся материи, созданной неведомым коллективным художником-творцом» [16]. В коммунистической мысли, исключающей присутствие духа, «свергнутый художник» оплодотворится растворением в массе: «Искусство — это лишь робкое ученичество перед лицом огромно-развивающейся, творимой жизни» [17].

В прежней традиционной культуре, которую яростно критиковали лефовцы, искусство определялось как метод познания жизни, но не сама жизнь. Это означало, что, помимо жизни, процесса материального, шла какая-то реальная жизнь познающей субстанции — духа. Обнаруживался дуализм материи и духа — и неизбежно дух творящий оказывался первичным в акте творения. Критике подвергались не только идеалисты, но и творцы теории «строения вещи», которые оказывались непоследовательными сторонниками самой «вещи» как вместилища жизни. Так, Н.Н. Пунин в статье «Искусство и пролетариат» допустил «махровый идеализм», по мнению журнала «ЛЕФ», когда писал о познавательном характере художественной деятельности: «…везде и всюду пролетариат центр тяжести переносит с момента познания на непосредственное строение вещи включая сюда и идею, но — лишь как определенную инженерную модель» [18].

Итак, местонахождение идеи — в самой вещи, в ее конструктивной модели, но никак не вне вещи. Искусству как методу познания жизни было противопоставлено искусство как метод строения жизни! Лефовцы осознавали, что не так-то просто объяснить первичность материи, когда речь идет о творчестве, и потому вводили еще один тезис в теорию вещи — о «преодолении материи». Нельзя говорить об идеи вещи, хотя это само по себе привычно и понятно, но можно и нужно говорить о «вещи в модели»: такие «идеи вещей» допускались как «материализованные» идеи и считались «содержанием искусства дня». Под «идеями вещей» мыслились идеологические ценности: «Творчество новых идеологических и материальных ценностей — вот… единственный надежный критерий…» [19]

Жизнь, напитавшись пролетарским искусством до предела, «извергнет за ненужностью искусство, и этот момент будет благословением футуристического художника», а пока этого насыщения жизни искусством не произошло, художник обязан быть «на посту социальной и социалистической революции» [20].

Таким образом, дело лефовского футуризма — приближать полную победу пролетарского утилитаризма как венец освобождения материи от духа (в виде искусства).

«…искусство будет не зазывать в свои волшебные фонари для отдыха, но окрашивать каждое слово, движение, вещь, создаваемое человеком, станет радостным напряжением, пронизывающим производственные процессы, хотя бы и ценою гибели таких специальных продуктов искусства сегодня, как стихотворение, картина, роман, соната и т.п.».

Каждая группа, входящая в ЛЕФ, формулировала свои конкретные задачи по утилизации искусства в вещном мире. Если левый футуризм по большей части был связан с литературой, поэзией, то «футуристы-производственники» (О. Брик, Б. Арватов) толковали утилизацию искусства через «вещь» в виде произведенного товара. В статье С. Третьякова «Откуда и куда?» обсуждалась проблема самоидентификации футуристов. Он писал: «Сущность теории производственного искусства заключается в том, что изобретательность художника должна служить не задачам украшательства всяческого рода, но приложена ко всем производственным процессам. Мастерское делание вещи полезной и целесообразной — вот назначение художника, который тем самым выпадает из касты творцов и попадает в соответствующий производственный союз» [21].

«Искусство-производственный» процесс «мыслится как некая товарная, т.е. обменная и регулируемая спросом-предложением, ценность» [22].

В духе прежних позитивистов-эмпириокритиков подвергали критике и сторонников метафизического материализма, утверждавших, что «вещь» — это только «внешне-осязательная материальность», лишенная всякой идеи. Нет, «идея» все же есть! «Идея есть необходимая предпосылка всякого реального строения — модель на завтра»: иными словами, «модель на завтра» — это научное, преимущественно логическое, в духе диалектического материализма, постижение материи.

«Только идея как продукт диалектического осознания вещей заслуживает напряженного внимания пролетариата. Только идея диалектического “чувствования” мира через материю есть плодотворная, действенная предпосылка к построению материальной вещи» [23].

Ясно, что границы между «производственниками» и «конструктивистами» были условными. Конструкция — это модель, а модель — это «идея» вещи: так в самой вещи должно замкнуться пролетарское творчество. Лефовцев-конструктивистов, к примеру, очень интересовала архитектура как опыт, в котором должен воплотиться «самодовлеющий конструктивизм». В статье «Идеология и задачи советской архитектуры», опубликованной в третьем номере журнала «ЛЕФ» за 1925 год, К. Зелинский отмечал: «…художество, самодовлеющее искусство и инженерия — самодовлеющий конструктивизм приходят теперь в столкновение» [24]. Декларировалось, что «все формы или точнее — служебная роль всех форм — подчинены материалистической диалектике истории». Зелинскому понравилась мысль Луначарского в его статье «Промышленность и искусство», в которой он говорил о «куполе общечеловеческих ценностей», воздвигаемых социализмом «над индивидуальной личностью». Но Зелинский шел дальше, утверждая, что нельзя, подобно Луначарскому, допускать «идеалистический соблазн», ибо «норма прекрасного есть категория исторического и конструктивистского порядка» [25].

В статье «Овеществленная утопия» Б. Арватов также противопоставлял архитектуру как «эстетический культ красоты» и архитектуру, в которой не должно быть украшательства, архитектуру, «подчиненную лишь закону социально-технической целесообразности».

Анализируя творчество конструктивиста Лавинского, Арватов писал: «Что ж такое конструктивизм? Когда прежний художник брался за материал (краски и т.п.), он считался с ним лишь как со средством впечатления. Достигалось такое впечатление в формах изобразительности. Художник “отражал” мир, как это любят говорить. Бешеный рост индивидуализма разложил изобразительность. Появилось беспредметное искусство. И вот, в то время как одни (экспрессионисты напр.) чрезвычайно обрадовались такому новшеству и, не вылезая из болота “впечатлительного” творчества, перекроили его на фасон метафизики — другие увидели в беспредметной форме новую, небывалую возможность. Не творчество форм высшего “эстетического” — а целесообразное конструирование материалов. Не самоцельность, а содержательность. Замените слово “содержание” словом “назначение”, и вы поймете, в чем дело» [26].

Обсуждалось в журнале и творчество конструктивиста Родченко: «…еще есть такие — они и картинок не пишут, и в производстве не работают, они творчески познают вечные законы цвета и формы. Для них реальный мир вещей не существует, им нет до него никакого дела. С высоты своих мистических прозрений они презрительно глядят на всякого, кто профанирует святые догмы художества работой в производстве или другой области материальной культуры. Родченко не таков» [27]. Формула конструктивизма в его творчестве такова: «Родченко видит в вещи надлежащий оформлению материал» [28].

То же самое — о театре: его рассматривали как своеобразное производство нового быта. В статье Б. Арватова «Утопия и наука» утверждалось, что «только выросшие в… новом жизненном театре мастера смогут вместо театрализации быта дать строго утилитарное, тейлоризированное бытооформление» [29].

«Театр объявляется застрельщиком рабочей культуры, организующим волю человека и всю его психику — в направлении победы над машиной и овладения ею, в плоскости организации творящего коллектива, параллельно с социальной организацией класса» [30].

«Футуристы — строители языка»: так называлась статья Г.И. Винокура, объяснявшего задачи группы Опояза в Лефе [31]: Общество изучения поэтического языка (Опояз) было создано еще в 1916 году в Петербурге представителями формального метода в литературоведении, примкнувшими затем к левым футуристам. И в этой группе Лефа также системообразующей была «теория вещи», исключавшая внеутилитарные мотивы творчества. В статье О.М. Брика «Т.н. формальный метод» утверждалось, что «нет поэтов и литераторов, — есть поэзия и литература»:

«Поэт — мастер своего дела. И только. Но чтобы быть хорошим мастером, надо знать потребности тех, на кого работаешь, надо жить с ними одной жизнью. Иначе работа не пойдет, не пригодится. Социальная роль поэта не может быть понята из анализа его индивидуальных качеств и навыков. Необходимо массовое изучение приемов поэтического ремесла…» [32]

О.М. Брик так определял главную позицию этой группы Лефа: «Опояз изучает законы поэтического производства» [33].

Но как обойти очевидные трудности, — ведь поэтическое творчество всегда связано со смыслом? Не является ли смысл поэзии ее идеалистической основой? В статье «Поэтика. Лингвистика. Социология (методологическая справка)» Г. Винокур не сомневался, что ответы на эти непростые вопросы имеются. Он писал: «…поэтическое творчество — есть работа над словом, уже не как над знаком только, а как над вещью, обладающей собственной конструкцией, элементы которой переучитываются и перегруппировываются в каждом новом поэтическом высказывании. Значит ли это, однако, что поэтическая работа не есть работа над смыслом? Ни в коем случае, ибо и смысл здесь берется как вещь, как материал стройки, как одно из звеньев конструкции» [34]. В статье «О литературном факте» Ю. Тынянов отмечал, что «литература есть динамическая речевая конструкция» [35].

В журнале «Леф» звучал и общий призыв, относящийся ко всем группам: «Искусство как единый радостный процесс ритмически организованного производства товаро-ценностей в свете будущего — вот та программная тенденция, которая должна преследоваться каждым коммунистом» [36].

Имажинизм: эстетика прекрасного

В одной из первых статей первого выпуска «Гостиницы» была опубликована статья А. Мариенгофа «Корова и оранжерея». Ремесло — это корова, неуклюжая, грязноватая, несоразмерная, неизящная, ну а какая корова другая бывает?.. Вот такая корова оказалась в оранжерее, где выращиваются редкие, изысканные цветы. В чем же проблема? Проблема в том, что «корову», или ремесло, пустили в «оранжерею» — в искусство! Утилитарное ремесло претендует на место искусства, не являясь им и не желая быть им! Кто же виноват? Ремесло поднялось до уровня искусства? Да нет же! Искусство опустилось до ремесла! Ведь материал у ремесла и искусства — один и тот же, выбор остается за творцом: он или мастерит, или творит.

«Материал прекрасного и материал художественного ремесла один и тот же: слово, цвет, звук и т.д. Искусство, проделывая над ним метаморфозу творческого завершения или подчинения законам формы, решает проблему темы. Для художественного ремесла материал самоценен сам по себе. Материал как таковой, вне каких-либо подчинений…» [37]

Последнее предложение — ключевое; утилитарное ремесло не признавало «темы» как художественного (эстетического) взгляда, превращающего ремесленный продукт в искусство. Но ремесло здесь — не буквально ремесло бытовое. Оно, прежде всего, ремесло поэтическое, противостоящее поэтическому искусству: «Благодаря вопиющей некультурности в делах эстетики сейчас считают поэзией кундштюки, проделываемые Пастернаком над синтаксической фразой (перестановки подлежащих, сказуемых, дополнений и определений, нарушающая дух и традицию языка, только наивным может показаться исканием новой формы). Еще меньшее отношение к стихотворству имеют ритмические упражнения Асеева, неологизмомания Крученых, работа над примитивной инструментовкой В. Каменского…» [38]

Вторжение «коровы» в «оранжерею» привело к гибели чудесного цветка, имя которому «академия». Она погибла в «мясистых челюстях» ремесла. Понятием «академия» Мариенгоф определял эстетический принцип, который сводился к необходимости овладевать «не отдельными элементами материала, а формой в целом». Утверждалась необходимость эстетического взгляда, предваряющего всякий продукт творчества. «Новаторское искусство всегда академично. Ибо под новаторством мы понимаем не ремесленный трюк, а движение искусства вперед» [39], — заявлял он.

Лефовский футуризм: изгнание «академии» и эстетики прошлого

В первом же номере журнала «ЛЕФ» утверждалось, что «академия» как вражеский бастион традиционной эстетики должна быть разгромлена («мы повели учащихся на штурм академии»). Вводился даже революционный термин «акстарье»: академическое старье, все, что было создано и принято вечными образцами искусства. В манифесте первого номера журнала «В кого вгрызается ЛЕФ?» утверждалось прямо: «…мы будем бить в оба бока: тех, кто со злым умыслом идейной реставрации приписывает акстарью действенную роль в сегодня, тех, кто проповедует внеклассовое, всечеловеческое искусство, тех, кто подменяет диалектику художественного труда метафизикой пророчества и жречества. Мы будем бить в один, в эстетический бок».

Любая вещь — плод отнюдь не эстетических соображений, утверждали лефовцы, любая вещь определяется ее социальным «назначением» — и это назначение определяет «организацию… цвета и формы» [40].

Утверждалась необходимость в построении новой эстетики, «установления правильного взгляда на искусство». Надо полностью изжить «метафизическую эстетику» и любое упоминание об искусстве как о самостоятельной форме деятельности и только после этого утверждать новый эстетический взгляд на вещь. Сущность новой эстетики должна определяться отношением к искусству как к средству, а не цели, к средству «эмоционально-организующего воздействия на психику, в связи с задачей классовой борьбы» [41]. Но и этого недостаточно: необходимо забыть о таком понятии, как «содержание» искусства, и заменить его понятием «назначение». Но и этого мало для пролетарской эстетики: необходимо полностью отказаться от привычного разделения «формы» и «содержания»: если содержание заменяется назначением, то и форма теряет всякий смысл. Вместо традиционного разделения формы и содержания нужно ввести учение «о способах обработки материала в нужную вещь» [42]. Таким образом возникает новая эстетика, с новым набором понятий, отвечающих духу утилитаризма: «Понимание искусства как процесса производства и потребления эмоционально организующих вещей приводит к следующему определению: форма есть задание, реализованное в устойчивом материале, а содержание есть то социально полезное действие, которое производит вещь, потребляемая коллективом» [43].

Но непросто сразу ввести пролетарскую эстетику, не победив имажинистов и всех, кто им сочувствует. Так возникают «две основные задачи» в борьбе с традиционной эстетикой:

«1. Предельно овладев оружием эстетической выразительности и убедительности, заставлять пегасов возить тяжелые вьюки практических обязанностей агит- и пропаг-работы. Внутри искусства вести работу, разлагающую его самодовлеющую позицию.

2. Анализируя и осознавая движущие возможности искусства как социальной силы, бросить порождающую его энергию на потребу действительности, а не отраженной жизни, окрасить мастерством и радостью искусства каждое человеческое производственное движение» [44].

В этой борьбе были и свои успехи, о чем с радостью сообщалось, например, в статье Варста «О работе конструктивистской молодежи». На конструктивистской выставке были представлены модели «материального оформления вещей для металлической промышленности». Варст хвалил молодежь за то, что она «в противовес эстетическому ее (вещи. — А.Ю.) компонованию в плане искусства» идет от «задания, материала и конструкции к форме вещи в целом» (от материи — к идее):

«В показанных работах студент исходил не из заранее выявленной “художественной” формы предмета, а форма явилась результатом решения основного задания. Это очень резко подчеркнуто на выставке, где ни в одной работе не было преобладания задач чистой формы (эстетика) над утилитарным смыслом вещи (выделено автором. — А.Ю.). …Выставка — первый прорыв конструктивистской молодежи в борьбе с эстетической заразой (выделено мной. — А.Ю.)» [45].

Но как же относиться к произведениям мирового искусства? Не может же Леф отрицать его наличие? Греческое искусство, писал Б. Арватов в статье «Маркс о художественной реставрации», конечно, прекрасно. Но оно прекрасно только в своем социально-политическом контексте и никакими метафизическими правами не обладает. «Красота как социально-исторический факт, а не как психологически-вкусовое явление — вот необходимый вывод» [46], — писал автор статьи.

Никто из лефовцев не смущался таких формул: «Мы не жрецы-творцы, а мастера-исполнители социального заказа» [47]. Или: «нет творчества, есть лишь работа, мастерство» [48]. Пролетарская эстетика — это «эстетика социально-технического утилитаризма» [49].

Имажинизм: «прекрасное культуры» в русском (национальном) ренессансе

Прекрасное культуры — это «многотысячное родословное дерево», это мировая художественная культура. Мариенгоф писал: «Имажинизм связывает себя с символизмом и ренессансом в духе революционного времени» [50].

Понятие Ренессанса было возобновлено имажинистами с новой силой, и при этом не только воскрешалась почти угасшая, с гибелью культурного слоя, знаковая семантика «старого» модернизма, но она и насыщалась новыми идеями революционной эпохи. Чему противостоял русский ренессанс? Мариенгоф точно определял диспозицию футуризма на поле идейной брани: это «искусство злободневного техницизма» [51].

«Может быть война и революция были теми внутренними толчками колоссальной мощности, которые разбили единую планету искусства на два материка. Первый материк мы назовем: прекрасное культуры, второй: искусство злободневного техницизма… Искусство злободневного техницизма — продукт XX века. Его породила журналистика. Оно переняло по наследию все ее качества: поверхностность, сегодняшность, наглость. Культура искусства, выражающего техницизм, — культура негра из парижского кафе-шантана. Его научность — научность сторожа из университетской лаборатории. Выдвигая идеологию вещи, оно по существу выражает не ее природу, не образ, а видимость» [52].

Имажинисты верили в национальное возрождение: «На чем же базируется уверенность наша, вера в русский ренессанс?» В статье с примечательным названием «Моя вера» Б. Глубоковский отделял русский ренессанс с космополитическим содержанием от ренессанса национального. Он спрашивал: какие главные признаки «таит в себе русский ренессанс?» И отвечал: «Мы уверены в следующих. Тема, национальность, политехника. Нет искусства без мироощущения. Импретированное мироощущение и есть тема. Живопись не собрание картинок, услаждающих глаз и украшающих салоны, поэзия не хладный лимонад в жаркую погоду, театр не веселая докука. Искусство есть познание внелогических категорий, и познание это тем ценнее, чем глубже и всеобъемлющей» [53].

Такой ренессанс теоретически был ближе ренессансу славянофильскому (эпохи Первой мировой войны), чем ренессансу космополитическому в духе учения Бердяева, но сами имажинисты категорически отвергали любую возможность интерпретировать категорию национального через реставрацию старого спора между западниками и славянофилами.

«Не о реставрации старого спора славянофилов и западников толкуем мы. Нам чужды националистические порывы насадителей скудных russerie. Наши традиции надлежит искать в большей глубине… Политехника. Современные направленства монотехничны. Часть выдается за целое. После аналитизма последних десятилетий искусство неминуемо станет политехническим. Эти три признака грядущего ренессанса достаточно определяют сущность его. Пусть это будет евразийская сущность, зато будет самобытная, наша, русская, за то она лишена той меркантильно-прикладнической вальгариоутилитарной (так! — А.Ю.) окраски, которую так назойливо навязывают ему поденщики, приказчики, а не творцы» [54].

В статье Г. Якулова «ARS SOLIS (спорады цветописца)» речь шла о том, чтобы произвести новую ревизию культуры — «разомкнуть круги культур — и составить из них новый круг, как это сделала эпоха Возрождения» [55]. Задача новой эпохи — вновь связать «распавшуюся связь времен, создав в противовес западному Ренессансу Восточный Ренессанс». О такой переоценке ценностей писал и Александр Таиров («Из записной книжки»): новая эпоха должна быть более органичной, чтобы стать «ренессансом современности» [56].

Ренессанс возможен потому, что нет больше классовой определенности бытия. В первом номере «Гостиницы» за 1924 год был опубликован текст, который смело можно назвать Манифестом имажинизма, — это «Восемь пунктов». Восемь утверждений, которые ни у кого из круга имажинистов (подписали: Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Николай Эрдман, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин) не вызывали возражений. Первое утверждение касалось деклассированного состояния имажинистов. Это положение давало им право говорить о духовном ренессансе, в котором уже нет примата классовой идейности. Логика отрицания ими классовой борьбы учитывала саму марксистскую философию, в которой теоретически допускалось бесклассовое состояние.

«На обвинение: — Поэты являются деклассированным элементом? Надо отвечать утвердительно:

— Да, нашей заслугой является то, что мы уже деклассированы (здесь и далее выделено авторами этого документа. — А.Ю.). К деклассации естественно стремятся классы и отдельные категории. Осознание класса есть только та лестница, по которой поднимаются к следующей фазе победного человечества: к единому классу. Есть деклассация в сторону другого класса — явление регрессивное; есть деклассация в сторону внеклассовости, базирующейся на более новых формах общества; эта деклассация — явление прогрессивное. Да, мы деклассированы потому, что мы уже прошли через период класса и классовой борьбы» [57].

В четвертом пункте речь шла о том, насколько «ваше искусство» необходимо пролетариату? Ответ имажинистов демонстрировал их уверенность в том, что искусство не обязано быть понятным абсолютно всем — и не вина искусства, если оно непонятно всем. Люди сами должны дорасти до восприятия…

«Упреки — ваше искусство не нужно пролетариату? — построены на основании ошибки с марксисткой точки зрения: смешивается пролетариат с отдельными рабочими. То, что не надо Сидорову или Иванову, может быть, как раз нужно пролетариату. Если встать на точку зрения: это не нужно пролетариату потому, что 100 Ивановых это сказали, поведет к выводу, что пролетариату никакое искусство не нужно: часть рабочих и солдат разорвала гобелены Зимнего дворца на портянки — следовательно, старое не нужно. Часть рабочих отозвалась отрицательно о новом искусстве, следовательно, оно тоже не нужно. То, что нужно пролетариату в 1924 году, выяснится пролетариатом в 2124 году. История учит терпению. Споры в этой области — прогноз гадалки» [58].

Классовая точка зрения на искусство, или «красное эстетизирование», по мнению имажинистов (пункт третий), создает ситуацию, при которой нет и не может быть погружения во внутренний мир того или иного явления современности, но рассмотрение ограничивается всегда только внешним обзором «вещи».

«Поспешным шагом создается новое “красное эстетизирование”. Маркизы, пастушки, свирели — каноны сантиментальной эпохи. Машины и сумбур — эстетические привычки буржуазно-футуристической эпохи.

Серп, молот, мы, толпа, красный, баррикады — такие же атрибуты красного эстетизирования. Примета зловещая. Фабрикаты штампа. Об аэропланах легко писать теперь, надо об них было писать до изобретения. Легко сейчас воспевать серп и молот. Надо было до революции. Эстетизирование не в том, что воспевать (красивость маркизы не более эстетична, чем красивость баррикад); Эстетизирование в том, что воспеваются внешне модные предметы с внешне модной точки зрения» [59].

Преобразование культуры в границах Восточного Ренессанса обязано быть духовным явлением — это, надо сказать, типичная позиция и «старого» модернизма: не с внешней стороны следует менять жизнь людей, а с внутренней. Человека следует освобождать духовно! Имажинисты остро чувствовали проблему Октябрьской революции в том, что она освободила народ российский внешне, но не освободила его внутренне. Последние пункты — об этом.

Седьмой:

«К спору о том: что поэт такой же человек, как все, или он избранник? — Арабский скакун — такой же конь, как и все извощичьи лошади. Но почему-то на скачках он бывает впереди других. Кстати: не напоминают ли пролетарствующий “ЛЕФ” и литературные октябристы из “На посту” — потемкинские деревни. Мы предпочитаем даже тундровые мхи Петербургской академии пирамидальным тополям из войлока и мочалы футуро-коммунэров» [60].

И, наверно, главный пункт — восьмой:

«Октябрьская революция освободила рабочих и крестьян. Творческое сознание еще не перешагнуло 61-й год.

Имажинизм борется за отмену крепостного права сознания и чувства» [61].

Футуризм: классовая борьба с «мещанством» в культе пролетарской действительности

В отличие от позитивизма эмпириокритиков, считавших мещанами всех, кто исповедует индивидуализм, лефовский футуризм рассматривал мещанство расширительно — не только как индивидуализм, но и как явление классовое. В условиях победившей революции классовым врагом становился привычный быт людей, с их привычными интересами, склонностями, культурными навыками — словом, мещанство враждебно именно как привычка жить привычной жизнью, не замечая революцию. Прежний инструментарий разоблачения значительно пополнился нововведениями победившей революции. Старый быт — враг, но и старая культура, традиционная литература, поэзия — тоже враги. Ибо они формируют ложное представление о нэповской возможности возвращения к прежней жизни — дореволюционной.

В лефовском футуризме, в отличие от позитивистов-эмпириокритиков, гораздо более откровенно говорилось о насилии как о переделке человеческого материала… Классовая борьба — это насилие против всех, кто не идет путем революции, не принимает новый быт, новый культ действительности.

Задача борьбы с мещанством в лице привычного быта осмысливалась как процесс параллельный: это перековка вещей — и перековка людей, суть жизнестроения.

Стилистика лефовцев нередко становилась угрожающей: говорилось, например, что надо «выкорчевывать суставы мещанского жизнеощущения»… [62]

Если в основе имажинизма никогда не было идеи насилия, то в текстах лефовских авторов допускалось (в самой глубине), что всякую непокорную индивидуальность можно и нужно сломить — ради торжества нового быта: «Они забывают, что социально-психологический фактор (старого быта. — А.Ю.) обладает чрезвычайной живучестью и стойкостью стихийного порядка и что всякое искусство, не преодолевающее этого фактора хотя бы самым грубым и жестоким для индивидуальной целостности способом (выделено мной. — А.Ю.) — только укрепляет пассивную сопротивляемость» [63].

Нет, никто прямо не говорил о физической расправе, но никто из лефовцев не говорил и о компромиссе [64] со старым бытом: «Пропаганда ковки нового человека по существу является единственным содержанием произведений футуристов, которые вне этой направляющей идеи неизменно обращались в словесных эквилибристов…» [65] А что в результате? Должна появиться «классово-полезная человеческая личность» [66].

Интересно, что предлагалось «бить» по старому быту, по старым вещам, чтобы внести в жизнь новые вещи, новых людей. Старую зависимость от старых вещей лефовцы считали рабской, и в силу разных причин — трудно преодолеваемой. Поэтому борьба носит затяжной характер.

«Бытом, сиречь пошлостью (в генетическом значении этого слова: “пошло есть”, т.е. установилось) в субъективном плане назовем мы строй чувствований и действий, которые автоматизировались в своей повторяемости применительно к определенному социально-экономическому базису, которые вошли в привычку и обладают чрезвычайной живучестью. Даже самые мощные удары революции не в состоянии осязательно разбить этот внутренний быт, являющийся исключительным тормозом для вбирания людьми в себя заданий, диктуемых сдвигом производственных взаимоотношений. И бытом же в объективном смысле назовем тот устойчивый порядок и характер вещей, которыми человек себя окружает, на которые, независимо от полезности их, переносит фетишизм своих симпатий и воспоминаний и наконец становится буквально рабом этих вещей» [67].

Быт прежний объявлялся силой реакционной, в нем комфорт — ради комфорта: это самоцель. Новые вещи должны внести в жизнь человека новые переживания, но парадоксально, что авторы не могли предложить, в силу своей же концепции утилитарности, ничего, кроме новых вещей: максимальная «одухотворенность» в такой ситуации — само производство. И потребление ради потребления…

«Должен создаваться человек-работник, энергичный, изобретательный, солидарно-дисциплинированный, чувствующий на себе веление класса-творца и всю свою продукцию отдающий немедля на коллективное потребление» [68].

В борьбе с прежним мещанством, в котором была значима личность, стремящаяся к самоутверждению, возникла целая концепция жертвенности: не своего личного бессмертия ищет новый человек нового быта, а реального бессмертия «Мы», устремленного к победе «производственного коллектива».

«Самоутверждение мещанское, начиная от визитной карточки на двери дома до каменной визитной карточки на могиле, ему чуждо; его самоутверждение — в сознании себя существенным винтом производственного коллектива. Его реальное бессмертие — не в возможном сохранении своего собственного буквосочетания, но в наиболее широком и полном усвоении его продукции людьми. Неважно, что имя забудут, — важно, что его изобретения поступили в жизненный оборот и там рождают новые усовершенствования и новую тренировку» [69].

Ненавидели особенно всё, что в старом и новом быте было стихийным и неорганизованным, поэтому образцом считалась «американизация личности», когда параллельно растет и организованность производства, и организованность человека на производстве: «“Бухгалтерский пафос”, строгий контроль и учет каждого золотника полезного действия, “американизация” личности, идущая параллельно электрофикации промышленности, — диктуют переплавку страстного трибуна, умеющего резким взрывом порвать стихийный сдвиг, в деловито-рассчитанного контроль-механика (здесь и далее выделено мной. — А.Ю.) нового периода революции. И основною ненавистью этого нового типа должна быть ненависть ко всему неорганизованному, косному, стихийному, сиднем-сидючему, деревенски-крепкозадому. Трудно ему любить природу прежней любовью ландшафтника, туриста или пантеиста. Отвратителен дремучий бор, невозделанные степи, неиспользованные водопады… Прекрасно все, на чем следы организующей руки человека…» [70]

Имажинисты, культивируя эстетику прошлого в мечтах о национальном ренессансе, по мнению лефовских авторов, превращали эстетику в орудие «классовой самоорганизации».

«Великая революция Российская выдала вам (лефовцам. — А.Ю.) — нехотя, и с ужимками, правда, великую доверенность: проводить революцию в духовном быту; создать армию иконоборцев; ломать храмы буржуазного искусства; бикфордовым шнуром опоясывать святыни божественного вдохновения; вдребезги бить крашеные горшки эстетики; дегтем обмазывать белоснежных лебедей романтики; мокрой шваброй вымести дряхлую паутину уютного сентиментализма» [71].

Любопытно, что лефовцы были категорическими противниками теории отображательства в литературе и поэзии. Это странно, потому что культу действительности присуща такая установка. Однако это только общее правило, бывают и контекстуальные исключения. Новая экономическая политика возродила такие формы действительности, с которыми лефовцы не могли никак согласиться. Нэповские реалии действительности они рассматривали как временное отступление пролетариата — и не за горами, надеялись они, полное уничтожение уродливых картин возрожденного капитализма. Вот поэтому идея «отображательства» считалась классово-чуждой и реальная действительность в их умах располагалась не в настоящем, а в будущем.

Романтизм — основа художественной культуры имажинизма

А. Мариенгоф связывал эстетику прекрасного с романтизмом («сам романтик и посему старых романтиков огорчать не хочу»). В статье «О каноне» А.К. Топорков под псевдонимом Югурта сетовал, что «романтика превратилась в халтуру, в некий побочный заработок, в весьма дешевую спекуляцию продуктами весьма дешевого производства» [72]. В статье «Великолепная ошибка», опубликованной во втором номере «Гостиницы» (1923), В. Шершеневич полемически заострял вопрос о романтизме — его ведь страшно стыдятся лефовцы: «Говоря открыто: футуристы во главе с Маяковским ушиблены манией всемирного масштаба и всероссийского пафоса. Теория благого мата, думание басом — вот ныне канон поэтического творчества. К числу таких молниеносно ниспровергаемых положений является стыд их быть причисленным к романтикам» [73]. Свое недоумение он пытался выразить образно, как и полагалось имажинистам: «Романтизм в высшей степени напоминает укротителя в клетке со львами обыденщины». Или: «Я почти сержусь, когда пишу эти строки. Оправдывать романтизм для меня — это то же самое, что доказывать необходимость ежедневного умывания».

«Подойти без романтики ко всему — это значит подойти не по поэтиному. Что же? Просто бытописать? Протоколировать? Только разлагать? Анатомия? Конкуренция газет? Соперничество с писарем? Уничтожить идею смерти значит уничтожить смерть, — говорил первый футурист. Перефразируем: постичь идею романтизма значит стать романтиком. Романтизм не в воспевании любви к ней (если она даже революция или машина). Романтизм в нужности любви. Золотоусты и красноусты еще не значит нужноусты» [74].

Для Шершеневича романтическая величественность определялась «великими темами» литературы: «Да! Демонов нет! Поэт это знает, но поэт, не верящий в цвет адского плаща демона, не поэт» [75].

И уж совсем по-модернистски: «Скрещиваем шпаги для того, чтобы доказать жаром руки и холодом стали Прекрасные черты Романтического» [76].

Отношение к быту — тоже романтическое: его надо «идеализировать и романтизировать». Романтизация — это «борьба за новое мироощущение», имажинисты — не протоколисты быта, а его преобразователи.

Лефовский футуризм как антиромантизм

Романтизм высмеивался! Он был невозможен в утилитарном искусстве. Н. Чужак писал в статье «Футуризм и пассеизм»: «В то время как все вздыхающие по вчерашнему искуссники, обслуживая потребности нэпо-читателя и свою собственную потребность в отхождении от противной реальности, уносится в область сладких вымыслов, — от кокаинной мистики до революционного любезного быта, болтологически-февральско-революционного, чеховско-интимно-интеллигентского и кондово-старо-мещанского (тоже, по своему, “строят” мечтаемую жизнь), — в это время новое искусство, контактирующее каждое дыхание свое с биением сердца класса работников, определенно упирается в непосредственное, земляное строение вещи» [77]. Пассеизм рассматривался как культ прошлого, и на страницах журнала он всегда подвергался разоблачительной критике. В статье «О футуризмах и футуризме (по поводу статьи тов. Троцкого)» Н. Горлов довольно точно фиксировал расцвет романтизма в русской культуре — по времени, но типологически связывал его с социальной реакцией, как в России, так и во Франции:

«Если мы вспомним печальной памяти 1907–1910 гг., когда наша интеллигенция устремилась к личному и бесконечному, и примем во внимание, что расцвет романтики во Франции совпал с эпохой реставрации, а также и то, что у нас в России романтика тоже расцвела “под скипетром и державой” (Жуковский), то социальная природа романтического “бунта” станет нам ясна» [78].

Имажинизм как самоопределение

Глубочайшее самоопределение имажинизма — в самом факте появления на страницах «Гостиницы» философской статьи Сигизмунда Кржижановского под названием «Якоби и Якобы», посвященной сложнейшей проблеме «Я» в первоначальной фазе существования личности [79]. Для материалистов сама философская постановка такого вопроса рассматривалась как злейший субъективизм, острием своим направленный против философии коллективизма. Если иметь в виду идею национального ренессанса, собирающего вокруг себя культурные достижения разных эпох, то статья, пусть и очень сложная, выражала собой глубинное настроение имажинизма в присвоении самых существенных оснований идеалистической немецкой философии, необходимой как теоретический фундамент в обосновании смысла литературного творчества.

Итак, «Якобы» — это «сумма всех человеческих смыслов». Если быть точнее, писал автор, то отец «Якобы» — сам философ Кант, а если еще точнее — его примечание к «Критике разума». По существу, в статье речь шла о главном философском споре начала XX века, волновавшем позитивистов и модернистов, — о пресловутой кантовской «вещи в себе», о познаваемости или непознаваемости мира.

Эмпириокритики (позитивисты) отстаивали познаваемость «вещи», модернисты говорили о мистических основаниях познания. Здесь же вопрос полемически заострялся таким образом, что на первый план выводилось первичное усмотрение сущности, некая первичная интуиция как первичный опыт личности — и опыт полноценный.

Полемика обозначалась так: возьмите слово «мир» и приставьте к нему «якобы» — и возникнет метод Канта: «То, что вы назвали в своих якобы системах миром, есть только якобы-мир» [80].

В спор вступал философ Якоби. Притча о нем гласит, что он первый написал «якобы» с кавычками. Так возникла проблема двух «Я»: Якоби и Якобы.

Якобы, обращаясь к Якоби, говорит:

«Будем откровенны: так ли уж ты твердо уверен в том, что твое так называемое “я” не есть просто сокращенное суждение: “я — как-бы” — “якобы” … или “как бы я”. Ergo не я твой сон (как хотелось бы тебе), а ты мой сон, точнее, мое искажение, возникающее лишь как легко излечимая “болезнь языка”. Впрочем, извиняюсь за грубо потревоженную иллюзию, — и пусть нас примирит ветхий стих Пиндара: “раз тени сон привиделся: тот сон был назван человеком”. Я ведь тоже не совсем существую и охотно откликаюсь на зовы “тень” – “сон” – “призрак”» [81].

Якоби-философ возмущен самостоятельностью Якобы: «Довольно балагана! — Сквозь все твое хихиканье и путаницу противоречий мне видится ясно одно: ты хочешь уверить меня в своем бытии… <…> Ага… Значит, ты как бы постулат о я? требование реализации? Постой, — это очень похоже на теорию Фихте о становлении Я…?» [82]

В самом деле, эта постановка вопроса — фихтеанская, не иначе. И связана она с работой великого немецкого мыслителя «Очерк особенностей наукоучения по отношению к теоретической способности» (1795). В этом и в последующих трудах Фихте постулировал факт первоначального толчка, вызывающего деятельность личности. В отличие от Канта, Фихте утверждал свободу человеческого духа как первооснову во всякой рефлексии — его учение коренным образом противостояло всем философским («догматическим») учениям, утверждавшим принципиальную зависимость человека от вещи! Фихте полагал, что умственная деятельность («интеллигенция») сама для себя есть опыт схватывания сущности вещи. Это была радикальная критика теории «вещи в себе», ибо в ней допускался неестественный процесс перехода из неузнанного состояния в узнаваемое. Между тем «интеллигенция» в ее античном значении и в фихтеанском понимании, как интеллектуальная деятельность, есть не только деятельность, но и созерцание этой деятельности. Иначе говоря, только идеализм фихтеанского толка правильно решает вопрос об отношении «Я» к миру вещей: опыт производен от усмотрения сущности в акте созерцания, в первичном акте схватывания сущности вещи. «Интеллектуальное созерцание» — первичный мир опыта. Кант же отвергал неразрывность, двуединость чувственности (созерцания) и рассудка: таким образом он формулировал разобщенность «Якобы» и Якоби. Согласно Фихте, «Я есть Я»: это означает, что человек сам порождает свое бытие в акте созерцания, Фихте отождествлял таким образом сознание и самосознание. Эта позиция была очень близка ранним модернистам, которые в существовании идей видели первоначала бытия.

В конце диалога, придуманного Кржижановским, философ примиряется с Якобы — де факто признавая правоту Фихте: «…Я, Фридрих Якоби, приемлю Якобы». Это означало, что имажинисты весьма глубоко рассматривали предпосылки своей творческой деятельности, но говорить о них прямо и доступно, по всей видимости, опасались. Ибо фихтеанская модель свободы личности от вещного мира, свободы от материальности, будто бы первичной по отношению к сознанию и личному опыту, как нельзя лучше обосновывала имажинистские формулы о внеклассовом характере творимой ими культуры, — ведь в основе фихтеанского учение была идея о ценности личности и творчества! Но, подчеркнем еще раз, нигде на страницах «Гостиницы», об этом прямо не говорится, это не манифестируется, противостояние с ЛЕФом приучало имажинистов к осторожности. Но и то, что такая статья была опубликована на страницах «Гостиницы», вызывает искреннее удивление.

В статье «Так не говорил Заратустра» В. Шершеневич продолжил этот философский диалог, пытаясь иносказательно, через притчу, описать представителя каждого литературного лагеря.

Условно первый, натуралист:

«Я видел несколько дней назад человека, который ожесточенно копал землю, особенно там, где было побольше навоза, и совершенно не заботясь о своих позах, ковыряя в носу, поскольку ему позволяли разговоры о тейлоризме, преподносил окружающим куски навоза с таким выражением, как будто это были бриллианты» [83].

Второй — символист:

«Проходя мимо окон другого дома, со свойственной мне невоспитанностью, я заглянул в окна. Там сидел обложенный книгами лысый господин и приготовлял в реторте какой-то сплав. Увидав мою тень, он восторженно закричал: нашел! В этом камне отражается небо! Посмотрите: иные миры отсвечиваются в нем! И потом, спохватившись, спустил жалюзи и, закрывая окно, добавил: — не только небо, но и чернь революционная отражается в нем. Я слышал, как жена его, облеченная в солнце, назвала его: символистом».

Третий — футурист:

«Я видел третьего человека, который обнимал буфера трамвая, потом шины авто и кричал: слава тебе, революция! Я славлю машины!.. По странному виду этого человека я сразу понял, что это был футурист» [84].

Наконец, последний — имажинист, который не принимает мир вещей как мир первичный:

«И вдруг я увидал четвертого. Он сидел на рельсах трамвая и штопал чулок своего счастья… Безумный! Трамвай раздавит тебя! — крикнул я ему. Но он спокойно отвечал: — Трамваи приходили сквозь меня три тысячи лет.

Он говорил мне:

— Я зашел в мир окрестить вещи. Я одинаково люблю и черную краюху хлеба, и вздыбленный трамвай. Но любя вещи, я знаю, что настанет день революции, и я не верю вещам (выделено мной. — А.Ю.). Я ничему не верю. Мир перерожден, и я, как Фома, подхожу к предметам и вещам и людям и чувствам, чтобы персты моего познания вложить в раны нового бытия» [85].

Да, он романтик и не видит в том ничего дурного: «Я вижу тень будущего, я влюблен в будущую тень». Что можно понимать как неприятие всякой утилитарности бытия.

«— Что не любишь ты? — спросил я его.

— Я не люблю целей!»

Мыслительная деятельность мудреца-имажиниста парадоксальна.

«Вижу, вижу всю однобокость нашей эпохи. Вижу, как миллионы людей делают свое маленькое дело вместо того, чтоб делать одно большое, ибо не понимают они, что нам свойственно новое чувство красоты. Красота ОГРОМНОГО! Прекрасно все, но как только Нечто обращается в цель, оно мельчает, из Нечто превращается во Что-то. Все, что имеет конечную цель, все это нужно, а нужное никогда не бывает прекрасным, потому что только прекрасное бывает нужным. Стоит мудрецу установить истину, как все человечество начинает дуть в ту же сторону и истина превращается в трафарет. Истина, захватанная руками человечества, уже не истина, а правда. Читаю только между строк мира. Любовь, о которой знает третий, уже не любовь, а отношения, имеющие определенную номенклатуру. Истина — это та же любовь. Она остается девственной только с глазу на глаз с мудрецом» [86].

Бытие — это самосознание личности, это не мир вещей, а мир созерцания вещей, как говорил великий Фихте:

«— Ты мудрец? — воскликнул я.

— Глупец! Не называй меня так! Я не хочу превратиться в умного человека!

— Я люблю пасмурную погоду и солнечный день, но я не люблю ни облаков, ни солнца! Я не хочу никому светить и не хочу, чтоб кто-нибудь светил мне.

— Я понимаю тебя! Ты новый отпрыск эпикурейца!

— Нет, я машинист, стоящий около машины и знающий, что машина работает правильно. Мое спокойствие построено не на лени, а на знании. <…>

А что ты будешь делать на рельсах? Долго ты будешь здесь сидеть?

— Я вяжу чулок человечеству. Человечество, подобно Ахиллесу, имеет свою незащищенную пяту, и я хочу на эту пяту надеть чулок.

— Какова же эта пята?

Любовь плыть против течения, происходящая от бессмертной человеческой глупости.

— А ты всегда плывешь по течению?

— Я никогда не плыву. Течение плывет против меня» [87].

Имажинизм в литературном плане определял себя так: это «революция в словесности, которую можно рассматривать как сближение книжного языка с простонародным наречием». Об этом писал Иван Грузинов в статье «Пушкин и мы» [88]. Поразительно, в какой мере модернистский мотив «ослепительного Да!», ничего не отвергавшего как в собственной культуре, так и в культуре мировой, повторился в опыте имажинистов. В статье Грузинова утверждалось: «Как это ни странно покажется с первого взгляда, — ближе всего нам древнерусский книжный язык, словесность докантемировской эпохи. Готовы вернуться к истокам: пленительна — эта величавость, велеречивость, недвижная торжественность Слова о полку, язык летописей, Прологов и Патериков» [89].

Таким было мироощущение поэта, писателя, творящего «революцию словесности».

Национальный характер творимой культуры противопоставлялся культуре космополитической (куда, при желании, можно было отнести и мировую пролетарскую революцию). Имажинист — творец нового языка новой культуры, которую он выводил из своего самосознания и мироощущения: в фихтеанском единстве созерцания и деятельности. Грузинов так и говорил — мы не стилизуем, не допускаем и мысли о стилизации: «“просто-напросто”: это свойственный нам язык. Он незаменим, если нужно выразить трагическую величественность наших дней» [90].

Творческая практика каждого имажиниста в отдельности есть стихия, слагающаяся из двух элементов — книжный язык и просторечье. Каждого имажиниста можно определять по степени преобладания первого или второго элемента в его творчестве. Расположим их по степени приближения к просторечью: Ивнев, Шершеневич, Эрдман, Мариенгоф, Грузинов, Есенин.

В полемике с Лефом-журналом имажинисты нередко говорили о природе искусства, в котором не должно быть диктата общественности, равно как и добровольной приверженности «политграмоте». В статье «В хвост и в гриву» В. Шершеневич писал прямо:

«Товарищи, вы занимаетесь в области искусства (презренного, ненавистного вам искусства!) только тем, что цитируете напропалую марксистов. Прямо конкурс на поэтическую политграмоту. И за всем этим не видите в этой политграмоте того, что имеет прямое и непосредственное отношение к искусству: классовая борьба есть эпоха переходная, и в момент победы пролетариата она невольно сама собой ликвидируется, ибо будут не классы, а класс. И второе: ежели искусство протоколирует, а не организует, т.е. не забегает вперед, то ему место даже не в Лефе, а непосредственно у тов. Сосновского, на страницах сегодняшней “Правды”» [91].

Всякому бытописательству, всякому примату «вещи» над духом следует положить конец, считал В. Шершеневич, ибо «бытописательство сводит роль поэта до роли «станционного смотрителя, отмечающего в книге поезд такой-то прошел во столько-то минут. Задача необходимая, но право, если и не отметится час, то поезд от этого не остановится. Мы переживаем эпоху, когда революция материального, брюхового порядка заканчивается, когда начинается революция духовная (выделено мной. — А.Ю.)» [92].

Материалом искусства становится не быт как таковой, а само будущее, «не поддающееся фиксации бытовым способом».

В полемике с разными направлениями пролетарской культуры Иван Грузинов высмеивал лефовцев как людей, которые сознательно сами себя оскопили и перестали быть творческими людьми:

«Ни одного живого места: Плеханов сказал а, пролетарские повторяют а, Богданов говорит б, пролетарские и т.д. Ни одного оригинального поворота головы, ни одного момента революции, священного по-своему, так, чтобы хоть один раз можно было сказать: вот молодец, а я-то и не заметил» [93].

Имажинисты утверждали своим именем то, что все (или почти все пролетарские писатели и поэты) отрицали в своей основе значимость самостоятельного творческого образа… Вот почему имажинисты максимально стремились осуществить духовную революцию — чтобы стать не направлением в искусстве только, но творческим мировоззрением революционной эпохи, обращенной в будущее.

В связи с этим возник интересный вопрос о каноне в искусстве. Казалось бы, имажинисты должны быть против канона, ан нет!

Канон необходим!

Новый канон!

В статье «О каноне» А.К. Топорков писал, что канон — это не шаблон, а внутренняя культурная память, в которой передается по наследству «вечное задание», некая идеальная сущность, которая подвергается осмыслению в новых, в том числе революционных, событиях. «В положительном своем значении он есть прежде всего сила направляющая», — писал Топорков (под псевдонимом Югурта). Собственно, поэтому и возможен русский ренессанс как явление «собирательное».

В самом деле, раз канон понимается как идеальный закон и направляющая сила, он тем самым включает бесконечный, никогда не могущий быть исчерпанным ряд своих проявлений, каждый из которых, не достигая и не выражая сполна идеального требования, по-своему стремится воплотить в себе норму.

Разумеется, неизбежен вопрос о свободе творчества, о свободе личности, и Югурта дал исчерпывающий комментарий, который абсолютно ничем не отличался от традиционных метафизических размышлений прежних модернистов, в том числе покинувших родину.

«…одно заблуждение подлежит искоренению, это предвзятая мысль о том, что канон противоречит так называемой свободе, с этим словом вообще связано много недоразумений. Конечно, канон в корне противоположен свободе романтической, всецело отрицательной и хаотической, свободе от всего, которая знает один завет: хочу, чего хочу. Подобную свободу канон отрицает всецело. Приятие канона влечет за собою признания строя лада космоса, устава, ибо он устрояющий и организующий принцип по существу; и в этом смысле он за свободу положительную, утверждающую и созидающую».

Во втором номере за 1923 год в «Гостинице» была опубликована «Почти декларация». В ней иронически обыгрывались проформы лефовцев, но вместе с тем и вполне серьезно говорилось о том, как понимают имажинисты свои «задания», имеющие прямое отношение к «канону». Устанавливаются, по крайней мере, два параметра, которые ни у кого из издателей «Гостиницы» не вызывали возражений. Ибо статья — коллективная.

Итак, утверждалось, что «в имажинизм вводятся как канон: психология и суровое логическое мышление».

Имажинистов не устраивало «футуристическое разорванное сознание».

И еще — относительно формы.

«Форма как закон» — это «романтическое осознание настоящей эпохи и перенос революционного сознания на прошлые эпохи, если пользуешься ими как материалом». Нужно двигаться не «назад к Пушкину, а вперед от Пушкина» [94].

Лефовский футуризм как самоопределение

Нет внеклассового искусства! Всякое искусство определяется интересами классов, поэтому в современной футуристам действительности противопоставлены друг другу ЛЕФ и имажинизм: «…противопоставлены друг другу буржуазное мироощущение: индивидуализм, идеализм, дуализм, национализм — коллективизму, материализму, монизму и интернационализму революционного мирочувствования» [95].

В статье И. Гроссмана-Рощина «Социальный замысел футуризма» манифестировался «катастрофический разрыв» с прошлым. Ибо это не только отбрасывание от себя прошлого, но и создание в новой действительности новой «системы оценок» [96].

Что исключала новая система оценок? Главные враги ее — «дуализм и психологизм». Прежняя феодально-буржуазная культура обвинялась в том, что «была проникнута дуализмом»: «душа и тело — или двойственность оценок — низшее и высшее, временное и вечное, обыденное и праздничное» [97]. Эта культурная парадигма оказывалась враждебной новой системе оценок. Ибо ей совершенно чуждо стремление преодолеть «закон тяготения и как бы снабдить душу крыльями, помогающими не только созерцать, но и приобщиться к миру вечных идей» [98]. Лефовцы не хотели видеть в искусстве «сон дивный, лучезарный, уносящий из пределов ограниченного, целостной красоты не вмещающего, мира»…

Новые оценки со стороны новой культурной парадигмы обязаны ликвидировать «психологическое направление в искусстве»: «Любовное и сосредоточенно-внимательное погружение в анализ индивидуальных переживаний чуждо левому искусству. Нарциссизм, гамлетизм изгоняются» [99].

Разум необходимо утверждать на признании «абсолютной необходимости», но к какой же категории «необходимости» отнести человека?

Футуристы шли дальше Луначарского, называвшего человека «прекрасным полусовершенством»: они определяли человека как «инвалида бытия» (по отношению к абсолютной необходимости), «полупризрака», «полутень» [100]. Конечно, человеку дан разум, он может «постигнуть реальную необходимость и актом интеллектуальной любви приобщиться к совершенному и свободному», однако ему мешает преодолеть «убожество и призрачность своего позорного существования»… психологизм.

«Человек воспринимает толчки и воздействия из внешней среды. Эти воздействия отлагаются в его душе в виде желаний, страстей, хотений, чувств, скорби и радости. Бесчисленное множество этих воздействий затрудняет их учет, и у человека создается иллюзия свободного хотения и свободного желания. Эта пагубная иллюзия служит почти непреодолимым препятствием к тому, чтобы разум устремился на познание свободного и внутренне необходимого. Психологический субъект — вдвойне раб: он обоготворяет тень теней — душевные переживания (выделено мной. — А.Ю.)» [101].

Лефовский футуризм нашел формулу для определения вражеской позиции имажинизма в творчестве: «Строго говоря, психологизм — это и есть цельное и законченное мировоззрение индивидуализма». Вот почему, вслед за своим великим пролетарским учителем А.М. Горьким, они видели идейного противника в Художественном театре: «…нигде этот психологизм не нашел такого яркого выражения, как в Художественном театре, в игре Комиссаржевской. Если расшифровать, по своему внутреннему замыслу, эту игру, то получится нечто вроде декларации прав индивидуализма» [102].

Ибо «футуризм органически враждебен замыканию личности в самой себе».

Футуризм борется непримиримо и смертельно с теологией, метафизикой, с блоковским платонизмом. Поскольку поэтическая теология пытается внушить человеку отвращение к вещи, как дьяволу, искушающему и зовущему к низменным наслаждениям (выделено мной. — А.Ю.), ровно постольку Маяковский дерзко, воодушевленно приветствует вещь, земную радость, полнокровную, избыточную, насыщенную земную жизнь» [103].

Лефовское самоопределение вызывало ожесточенную критику не только со стороны имажинистов, которых не устраивал утилитаризм, заклятый враг метафизики, — против футуристического учения о «жизнестроении» резко выступил журнал пролетарских писателей «На посту» [104], начавший издаваться с июня 1923 года. По крайней мере, до ноября 1923 года [105] полемика с ЛЕФом была едва ли не главным занятием журнала по борьбе с теми, кто надевал на себя слишком много пролетарских одежд, а выглядел по-прежнему, как бунтарь-футурист, в желтой кофточке, из дореволюционных времен. Что не устраивало напостовцев в философии лефовского утилитаризма? То, что лефовцы не решались убить искусство сразу, — они допускали временный переход к самоуничтожению, а значит, — на взгляд схоластов-марксистов, — допускали ситуацию, когда искусство продолжало быть самим собой, не сливаясь с классовым мировоззрением пролетариата, не становясь безоговорочной служанкой идеологии.

В статье «Как ЛЕФ в поход собрался» Семен Родов утверждал, что футуризм сделал свое дело — довел буржуазное искусство до саморазрушения, и эту роль «бунтарей ради бунта» футуризм выполнил. Теперь же, когда возникла марксистская наука, говорить о «жизнестроении», с точки зрения футуристов, — значит отрицать марксизм, внося в понимание искусства отсебятину, окрашенную буржуазными предрассудками: «…вся беда футуризма (здесь и далее выделено автором статьи. — А.Ю.) в том, что они не футуристы, что в СССР нет футуризма. И худшее в этой беде то, что, отойдя на практике от футуризма, Лефовцы еще судорожно цепляются за свою вредную, отжившую, осужденную революцией теорию» [106].

Основой критики футуристического учения об «искусстве жизнестроения» была концепция напостовцев о первичности пролетарского содержания искусства, а под «содержанием» понималась исключительно классовая идеология, подчиненная марксистскому учению о классовой борьбе.

В статье «По ту сторону литературных траншей» Л. Авербах признал, что наиболее близко к журналу «На посту» стоят три литературные группировки: «Октябрь», «Кузница» и «Леф». Однако полному единодушию с ними мешают разногласия, которые можно преодолеть только в дискуссиях. О Лефе было сказано: «Леф — орган левого фронта, ни в коей мере не является органом действительно крепко-идеологически спаянной группы. Это конгломерат, показывающий, что футуризм переживает сейчас процесс коммунистического перерождения. Наиболее талантливые представители его “практики”, все более и более отбрасывают от себя (быть может субъективно не всегда осознавая это, но объективно это — несомненно) чистых футуристов, имеющих все права на историческую преемственность по отношению к дореволюционному футуризму — Каменских, Крученых и проч. — и не имеющих ничего общего с пролетариатом. Лефовские теоретики, злоупотребляющие марксистской терминологией примерно в такой же степени, как учащиеся совпартшколы первой ступени, — усвоившие терминологию и всячески свою ученость высказывающие — насквозь метафизичны» [107].

Футуристы были против принципа отражения в искусстве жизни, ибо, борясь с имажинистами, они утверждали ценности не переходного периода, а будущего коммунизма. Напостовцы, отрицавшие всякую самостоятельность искусства (даже в переходном периоде), говорили о том, что необходимо в самом содержании искусства отражать пролетариат, его быт и борьбу за светлое будущее. Ибо нет никакой другой задачи у пролетарского искусства, кроме задачи идеологической.

Футуризм не одобряли за то, что его представители не сливались полностью с коллективом, но, напротив, как Маяковский, ставили себя как личность художника-бунтаря в центр жизни. Этот «пережиток» раннего футуризма рассматривался как проявление неизжитого буржуазного индивидуализма. Г. Лелевич в статье «Владимир Маяковский (беглые заметки)» писал: «…Маяковский — тоже злейший враг мещанства, мещанских норм, мещанских законов и традиций. Его довоенные стихи “Гимн обеду”, “Гимн взятке” и множество других злобно и презрительно издеваются над мещанством, протестуют против его засасывающей власти, но протестуют так, как способен протестовать одинокий чудак, а не сознательный боец коллектива» [108].

«Представитель богемы, деклассированный интеллигент, изнервничавшийся индивидуалист становится провозвестником социального переворота. Становится искренне. Но ветхий Адам остался. Индивидуализм, основное свойство одиночки, остался. Маяковский приял пролетарскую революцию по формулам: я, Маяковский, и революция: я, Маяковский, и пролетариат» [109].

Полемику 20-х годов нелегко понять, но все же прослеживается логика противоборства. Там, где не умерло искусство как искусство, происходил ожесточенный спор о нем («Гостиница» – «ЛЕФ»); там, где уже не было места искусству, заранее включенному в идеологическую систему, спор шел о классовом «содержании» («На посту» – «ЛЕФ»); там, где происходило политическое соперничество политически равных групп за влияние на всю пролетарскую литературу («На посту» – «Красная новь», в лице А.К Воронского, поддерживавшей попутчиков [110]), спор шел о жизни и смерти самих направлений. И битва эта предполагала сложные интриги, временные союзы, коалиции ради одного — удержать литературный Олимп в своих руках…

Имажинизм — это модернизм советского времени, утверждавший идеалистическую методологию творчества в своей идеологии национального ренессанса; типологически этот евразийский ренессанс был ближе модернизму славянофильскому (времен Первой мировой войны), однако сами имажинисты категорически отрицали славянофильскую «почвенность». В отличие от модернизма Первой русской революции, еще не расколотого на два лагеря (славянофильский и космополитический), имажинизм прямо не декларировал ницшеанскую философию свободы личности, хотя в скрытом виде эта философия не только не отрицалась, но находила своеобразное продолжение в индивидуалистической философии Фихте.

Лефовский футуризм — это программа политической модернизации, своими семантическими корнями восходящая к философии позитивизма первых эмпириокритиков (Богданова, Базарова, Луначарского, Горького и др.). Однако в отличие от эмпириокритизма лефовский футуризм дошел в своей идеологии до крайней степени утилитаризма, создав настоящую «теорию вещи», которая страстно стремилась уничтожить не только идейную почву творчества, но и само искусство, растворив его в «жизнестроении» нового общества. Эта модернизация имела классовый характер и предусматривала насильственную ломку старого уклада жизни вплоть до «перековки» не только вещей (быта), но и людей (человечества).

Модернизм не умирал, потому что не признавал надличной санкции в виде примата общества, класса, партии в литературном (художественном) творчестве; позитивизм не утихал, а расширялся невиданными темпами, превращаясь в концептуальный утилитаризм, потому что строил себя исключительно на постулировании надличных санкций и полном умалении индивидуального духа. Модернизм уповал на сверхличное (романтическое) начало в метафизике и пытался примирить откровенный идеализм в своем творчестве с пролетарской революцией. Футуризм не мешал своим ярким представителям создавать творческие шедевры, но при этом он идеологически устремлялся к растворению искусства в жизни.

Примечания

1. «ЛЕФ» выходил в свет до 1925 года включительно. В 1927–1928 годах публиковался «Новый ЛЕФ» (Светликова И.Ю. Новый ЛЕФ: История и литературно-художественные концепции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.09 — Теория и история искусства. СПб., 2001; см. также: Stephan H. “LEFT” and the Front of Arts. München: Sagner, 1981).

2. Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 2 (ноябрь).

3. Третьяков С. Откуда и куда? // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 200.

4. Тастевен Г. Футуризм: (На пути к новому символизму): С приложением перевода главных футуристических манифестов Маринетти. М.: Ирис, 1914; Крученых А. Наш выход: К истории русского футуризма. М.: Литературно-художественное агентство «RA». 1966; Он же. Жизнь и смерть ЛЕФа: Сценарий-эскиз // Искусство кино. 1994. № 7. С. 122–127; Мириманов В.Б. Русский авангард и эстетическая революция XX века: Другая парадигма вечности. М.: РГГУ, 1995; Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999; Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000; Загорец Я.Д. Периодические издания ЛЕФ: история, теория и практика. Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 — Русская литература. М., 2012.

5. «Раньше их привлекали белоснежные горы прекрасного, теперь же из ста путешествующих девяносто восемь предпочитают благоустроеннейшие курорты в стране утилитарного» (Гостиница. 1922. № 1).

6. Там же.

7. Там же.

8. ЛЕФ. 1923. № 1. С. 3.

9. Там же.

10. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 159.

11. Н.Ф. Чужак в статье «Под знаком жизнестроения (опыт осознания искусства дня)» так объяснил начальную генеалогию Лефа или, попросту говоря, историю «кто кого родил»: «Футуризм родил производничество. Производничество (беря в грубой схеме) родило конструктивизм. Конструктивизм родил биомеханику. Био-механика — по логике инерции — родила эксцентризм, циркизм, трюкизм и всякие прочие маленькие измы, созданные для того, чтобы оправдывалась поговорка о расстоянии между великим и смешным. Прибавьте сюда агит-искусство, не изжившее еще себя, но опустившееся до кабарэ и частушки: прибавьте искусство рекламы» (Там же. С. 32).

12. Там же. С. 26.

13. Там же.

14. Там же.

15. Чужак Н.Ф. Под знаком жизнестроения // Там же. С. 12.

16. Там же. С. 13.

17. Там же.

18. Там же. С. 35.

19. Там же. С. 37.

20. Там же. С. 39.

21. Третьяков С. Откуда и куда? С. 197.

22. Чужак Н. К задачам дня (статья дискуссионная) // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 145.

23. Чужак Н. Под знаком жизнестроения (опыт осознания искусства дня) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 35.

24. Зелинский К. Идеология и задачи советской архитектуры // ЛЕФ. 1925. № 3. С. 80.

25. Там же. С. 94.

26. Б.А. Овеществленная утопия // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 61.

27. Брик О. В производство! // Там же. С. 105.

28. Там же.

29. Арватов Б. Утопия и наука // ЛЕФ. 1924. № 4. С. 20.

30. Чужак Н. Под знаком жизнестроения. С. 32.

31. Винокур Г.И. Футуристы — строители языка // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 204–213.

32. Брик О. Т.н. «формальный метод» // Там же. С. 213.

33. Там же. С. 214.

34. Винокур Г. Поээтика. Лингвистика. Социология (методологическая справка) // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 109.

35. Тынянов Ю. О литературном факте // ЛЕФ. 1924. № 2. С. 107.

36. Чужак Н.Ф. Под знаком жизнестроения. С. 37.

37. Мариенгоф А. Корова и оранжерея // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1.

38. Там же.

39. Там же.

40. Брик О. В производство! С. 105.

41. Третьяков С. Откуда и куда? С. 199.

42. Там же.

43. Там же.

44. Там же. С. 200.

45. Варст. О работе конструктивистской молодежи // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 53.

46. Арватов Б. Маркс о художественной реставрации // Там же. С. 84.

47. Маяковский В.В., Брик О.М. Наша словесная работа // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 40.

48. Левидов М. О футуризме необходимая статья // ЛЕФ. 1923. № 2. С.136.

49. Арватов Б. Утопия или науки. С. 17.

50. Мариенгоф А. Корова и оранжерея.

51. Там же.

52. Там же.

53. Глубоковский Б. Моя вера // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1.

54. Там же.

55. Там же.

56. Там же.

57. Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1924. № 1 (3).

58. Там же.

59. Там же.

60. Там же.

61. Там же.

62. Третьяков С. Откуда и куда? С. 193.

63. Третьяков С. ЛЕФ и НЭП // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 76.

64. «Никакой коалиции между ЛЕФОМ и старым искусством в его сегодняшнем вредоносном применении быть не может» (Третьяков С. ЛЕФ и НЭП. С. 78).

65. Третьяков С. Откуда и куда? С. 195.

66. Там же. С. 196.

67. Там же. С. 200.

68. Там же. С. 201.

69. Там же.

70. Там же.

71. Левидов М. Лефу предостережение (дружеский голос) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 232.

72. Югурта (Топорков А.К.). О каноне // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1.

73. Шершеневич В. Великолепная ошибка // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1923. № 2.

74. Там же.

75. Там же.

76. Там же.

77. Чужак Н. К задачам дня (статья дискуссионная). С. 145.

78. Горлов Н. О футуризмах и футуризме (по поводу статьи тов. Троцкого) // ЛЕФ. 1924. № 4. С. 8.

79. Frater Tertius. Якоби и Якобы // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1924. № 1 (3).

80. Там же.

81. Там же.

82. Там же.

83. Шершеневич В. Так не говорил Заратустра // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1923. № 2.

84. Там же.

85. Там же.

86. Там же.

87. Там же.

88. Грузинов И. Пушкин и мы // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1924. № 3.

89. Там же.

90. Там же.

91. Шершеневич В. В хвост и в гриву // Там же.

92. Там же.

93. Грузинов И. Литературные манифесты // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1924. № 4.

94. Почти декларация // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1923. № 2.

95. Третьяков С. ЛЕФ и НЭП. С. 72.

96. Гроссман-Рощин И. Социальный замысел футуризма // ЛЕФ. 1924. № 4. С. 110.

97. Там же. С. 111.

98. Там же.

99. Там же. С. 112.

100. Там же. С. 113.

101. Там же.

102. Там же. С. 114.

103. Там же. С. 116.

104. В декабре 1922 года была образована литературная группа «Октябрь», в марте 1923 года по их инициативе была создана Московская ассоциация пролетарских писателей (МАПП), и в июне того же года группа «Октябрь» получила свой теоретико-критический журнал «На посту», в первом номере которого определялся такой актив: Л. Авербах, Ашмарин, Демьян Бедный, А. Безыменский, А. Бубнов, Ил. Вардин, Бор. Волин, Г. Деев-Хомяковский, Сергей Ингулов, Исбах, Л. Каменев, П. Керженцев, Мих. Кольцов, Ген. Коренев, П. Лебедев-Полянский, С. Ленман, Г. Лелевич, П. Лепешинский, Юрий Лебединский, Дмитр. Мануильский, Л. Митницкий, Владимир Нарбут, А. Неверов, В. Невский, К. Новицкий, Макар Пасынок, Перекати-Поле, В. Плетнев, В. Попов-Дубовский, Карл Радек, Лариса Рейснер, Семен Родов, А. Самобытник-Маширов, А. Серафимович, Ал. Соколов, Л. Сосновский, А. Тарасов-Родионов, В. Фриче, Ем. Ярославский. С июня 1925 года журнал перестал выходить, но в 1926 году его сменил журнал «На литературном посту».

105. В ноябре 1923 года МАПП и ЛЕФ подписали «Соглашение»: от МАПП свои подписи поставили Ю. Либединский, С. Родов, Л. Авербах, от ЛЕФа — В. Маяковский и О. Брик (На посту. 1924. № 1 (5). С. 283–284).

106. Родов С. Как ЛЕФ в поход собрался // На посту. 1923. № 1 (июнь). Стб. 33.

107. Авербах Л. По эту сторону литературных траншей // На посту. 1923. № 1 (июнь). Стб. 80.

108. Лелевич Г. Владимир Маяковский (беглые заметки) // Там же. Стб. 137.

109. Там же. Стб. 138.