Антоон де Баетс

Злоупотребление историей: границы, определения и исторические перспективы

Тезис о «злоупотреблении» историей в последние десятилетия не сходит с уст, но есть ли систематизированное видение того, что оно из себя представляет? В числе пионеров его современного теоретического уточнения — Антоон де Баетс.

3 105

3 105

© Simon Ingram

Злоупотребления историей часто становятся социально опасными. Они обычны во времена диктатур, в периоды масштабных нарушений прав человека. Они сыграли значительную роль в поощрении геноцида в Руанде (1994) и развязывании войн в бывшей Югославии (1991–1995). Хотя злоупотреблять историей больше всего любят в недемократическом окружении, устойчивые следы таких злоупотреблений прослеживаются и во многих демократических странах. Так, общественные волнения в Индии (1998–2004), например, отчасти провоцировались несовместимостью часто искаженных представлений о прошлом. Можем ли мы надежно прочертить границу этих злоупотреблений? Это возможно лишь при условии, если наша теория позволяет заглянуть в то, что в точности происходит при злоупотреблении истории, и почему и как такое отношение к истории должно осуждаться.

Может показаться удивительным, но такой всеохватной теории пока еще не создано. Прежде всего, причина в том, что многие историки, хорошо зная о том, как происходили злоупотребления, не хотят писать об этом, опасаясь нежелательных последствий. Даже если они достаточно смелы, у них часто не хватает времени; а те, кто находят время сделаться поставщиками уникальной информации, чаще всего зачарованы самыми неприятными подробностями действий отдельных индивидов, которые они описывают или даже оправдывают, ссылаясь на различные другие подобные случаи. Поэтому, даже если они пытаются найти какие-то общие принципы (patterns), у них в руках оказывается только несколько случаев; либо же они отбирают случаи, представляющие только одну сторону или один тип злоупотребления, вопреки притязаниям на широкие обобщения и взгляд всемирного масштаба. Вот почему многочисленные статьи о злоупотреблении историей обычно описывают политический контекст исторического письма только в отдельных странах, как правило, диктаторских. Это, конечно, полезно, но значение таких работ исключительно практическое. Даже теоретические работы, касающиеся этого вопроса, выполнены в русле индуктивного подхода. История обычно описывается как инструмент легитимации идеологии и власти (мы знаем, что это такое), но при этом не вырабатывается никакой систематической теории, способной противостоять этим злоупотреблениям [1]. Разве что классические труды по методологии истории и последовавшие за ними работы уделяют хоть какое-то внимание на теоретическом уровне вопросу о злоупотреблениях историей; особенно в дискуссии о так называемой «внутренней критике лжи и заблуждения» (исследуется ложь и заблуждения авторов источников, а не профессиональных историков) или при проверке взаимосвязанных мотивов писать историю. Но все эти наблюдения редко подкрепляются теоретическими размышлениями о поведении и общей интенции историка, равно как и выяснением неоправданно причиненного вреда.

В пределах одной статьи я не могу изложить полностью своей теории. Но я сделаю несколько заметок о характере моей теории, ее основных понятиях, попытавшись описать ее в исторической перспективе. Полностью данная теория будет представлена в моей книге «Ответственная история», где эти и другие аспекты будут изучены подробно [2].

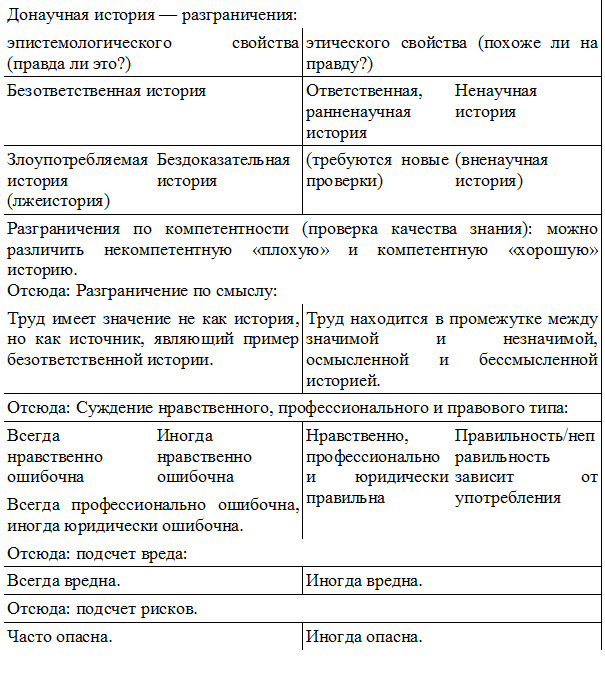

1. Границы

«Злоупотребляемая» история часто понимается неверно, ее смешивают с другими типами истории. В таблице ниже мы пытаемся прояснить некоторые основные понятия, которые выводят современные историки и историки других поколений (в той мере, в какой вообще можно представить разногласия в форме таблицы). Разграничение между научной и ненаучной историей имеет в виду прежде всего вопрос об истине. Я в основном разделяю понятие об исторической истине, выдвинуто социологом Эдвардом Шильзом (1910–1995), профессором Чикагского университета и основателем журнала «Минерва: Обозрение науки, преподавания и политики» (1962). Шильз — один из главных экспертов по высшему образованию и природе знания. Его основное выступление в защиту академической этики начинается следующими словами:

«На университеты возложена особая задача. Эта задача — методическое исследование и обучение истинам о серьезных и важных вещах… Такая истина ценна сама по себе, вне зависимости о того, как она употребляется; и это основа всей деятельности университета. Университет начинается с предположения, что истина лучше заблуждения» [3].

В философии науки было выдвинуто немало теорий, позволяющих отличить истину от заблуждения. Но эпистемологическое разграничение истины и лжи меняется с ходом времени, и ни одна из теорий не может считаться общепризнанной. Поэтому я опираюсь на ту теорию, которую считаю наиболее отвечающей возможностям науки об истории, — теорию Карла Поппера. Согласно Попперу, главный вопрос в том, является ли данная теория — в нашем случае, теория прошедших событий — фальсифицируемой или нет; другими словами, какие вопросы надо поставить перед теорией, чтобы ее отвергнуть. Такие вопросы предполагают исследовать отношения между теорией, доступными источниками, убедительностью применяемого метода и логикой аргументации. Результат «тестирования» определяет статус теории: если она выдерживает проверку, то она принимается впредь как научная. Если она отвергается как не прошедшая проверки, она получает статус ненаучной истории. Если теория, прежде принятая как научная, опять подвергнется проверке, исходя из новых данных, новых методов или из другой перспективы, то она может быть тоже отвергнута и получит уже статус вненаучной истории [4]. История, которая оказывается не- или вненаучной, вовсе не бессмысленна. Напротив, как часть идеологий, мифов, легенд или иных верований, она может объяснять мир тому, кто этих верований придерживается [5]. Она может содержать догадки и прозрения, и тем самым предвосхищать или вдохновлять появление будущих научных теорий. Но пока история не прошла проверку, ее нельзя считать научной.

Дают о себе знать и другие ограничения. Основные из них — этические, профессиональные и, в меньшей степени, юридические, а уже потом эпистемологические. Сочетание этих ограничений и отмечает черту между ответственным и безответственным отношением к истории, между ответственным/безответственным отношением к истории и злоупотреблением историей. Хотя все эти этико-правовые разграничения часто выводят нас к эпистемологическому разграничению между ложным и ожидаемо истинным знанием, они все-таки не могут быть сведены к этому. Они направлены не столько на теории историков, сколько на самих историков, и имеют в виду не правду истории, а правдивость историков.

Таблица 1. Разграничения в историческом письме

В этой таблице мы видим различие между профессионализмом и компетентностью: злоупотребление в истории может быть очень тонким и ловким, но оно никогда не будет признаком профессионализма. Все типы истории располагаются в диапазоне от «компетентной» до «некомпетентной» истории. Некомпетентная, «плохая» история — продукт ошибки, надуманных догадок и недостатков профессиональной подготовки — может быть весьма вредной и приводящей к предрассудкам; но нельзя обличить в ней «безответственность» или «злоупотребление», пока она не перешла моральную границу и не стала нечестной или принципиально невежественной. Более того, в таблице различаются вред и риск. Я настаиваю на том, что злоупотребление историей всегда причиняет вред (об этом я подробно буду говорить ниже) и часто несет в себе опасность (как было показано выше). Ответственная научная историография и ненаучная историография также может быть вредной и опасной, но по другим, взаимоисключающим причинам. Ненаучная историография создает мифы, пробуждающие ненависть и насилие; научная историография опровергает излюбленные мифы и нарушает любые запреты, рискуя при этом столкнуться с самой яростной реакцией. В последнем случае ответственные историки рискуют тем, что к ним начнут относиться как к разрушителям святынь, как к предателям, угрожая им юридическими или физическими мерами со стороны властей, групп или отдельных лиц. Ведь восприятие истории обществом (public) противоречиво: люди обычно не способны отличить научную историографию от ненаучной, равно как и не хотят признавать неудобную правду, если прежде тешили себя ошибками и заблуждениями.

2. Определения

Безответственное употребление истории и злоупотребление историей — не одно и то же. Если последнее отмечено недостатком честности, то первое понятие шире, включая в себя и недостаток честности, и недостаток добросовестности. Я предлагаю следующие определения:

Злоупотребление историей — употребление ее с целью ввести в заблуждение.

Безответственное употребление истории — либо употребление с целью ввести в заблуждение, либо просто неаккуратное ее употребление.

Или, если выводить второе определение из первого:

Безответственное употребление истории — либо злоупотребление ей, либо неаккуратное употребление.

Всякое злоупотребление историей безответственно, но не всякое безответственное употребление истории — злоупотребление. Лучше сохранить выражение «злоупотребление историей» для самых тяжких форм безответственности историка, как синоним выражения «злостное употребление истории». Существенное различие между злоупотреблением и безответственным употреблением истории видно на уровне намерения. Я не буду здесь дальше говорить о различии, а сосредоточусь на определении наиболее тяжкого и проблемного явления — на злоупотреблении историей.

Критики могут отвергнуть мое определение злоупотребления историей, потому что в нем не заключено никаких указаний на отрицательные последствия этого злоупотребления для окружающих лиц. Ведь правда, кому интересно говорить о злоупотреблении, не рассматривая причиненный вред. Но если важно увидеть вред, что мешает переписать наше определение: «Злоупотребление историей есть ее употребление с целью ввести в заблуждение, что неизбежно причиняет вред другим людям». Этот термин «другие люди» в альтернативном определении имеет в виду жертв такого злоупотребления. При этом следует различать две категории жертв. Жертвы в смысле их непосредственного интереса — это те, чьему здоровью, репутации, доходу или перспективам нанесен ущерб. Можно вспомнить, скажем, о тех, кто стал предметом изучения историков, при жизни или (если мы имеем в виду частную жизнь и репутацию) после смерти их родственников; об авторах, труды которых были украдены или сфальсифицированы, и их издателях; тех, кто предоставлял данные, административную поддержку, академическую занятость и грантовое финансирование историкам — злоупотребителям истории; а также всех тех, кто покупает на свои деньги вводящие в заблуждение исторические труды. Другая категория жертв — те, с чьими непосредственными интересами это никак не пересекается: (со)общество, в котором живут изучаемые персонажи, а также все, кто оказались введены в заблуждение, включая коллег и экспертов. Но хотя такое альтернативное определение и выглядит убедительно, я отвергаю его, потому что оно потребовало бы слишком многих допущений.

Прежде всего, приведенное альтернативное определение не дает в полной мере осознать морально и профессионально предосудительную природу злонамеренности как таковой. Затем, такое определение исключает попытку злоупотребления: злоупотребление, которое подготовили, и оно уже было при исполнении, но было остановлено или блокировано прежде полного осуществления. Некоторые злоупотребления историей могут совершаться «в момент», тогда как другие требуют существенной подготовки. С этими замечаниями можно сосредоточиться на самом понятии вреда.

Альтернативное определение, во-первых, не принимает в учет поведение злоупотребителя, которое может нанести вред, но вреда никакого не вышло. Мы считаем, что риск нанесения вреда (независимо от вероятности вреда и возможной величины) сам по себе уже есть некийвред [6]. Во-вторых, действительный вред, причиненный третьим лицам, часто не распознается сразу и непосредственно в момент совершения злоупотребления (и даже если распознается, то не всегда в точности локализуется). В-третьих, альтернативное определение упускает из внимания те случаи, когда злоупотребитель извлекает выгоду из злоупотребления, но так получилось, что никакого вреда другим он не нанес. Но мы считаем, что если кто-то получает какие-то преимущества нечестным путем, то все, кто следуют юридическим, профессиональным и моральным правилам, равно терпят ущерб. Наше предположение подразумевает, что злоупотребление всегда наносит вред другим лицам. Окончательное и ключевое наше возражение продолжает эту мысль. Альтернативное определение отвергает то положение — юридически спорное, но профессионально и этически несомненное, — что намерение ввести в заблуждение всегда причиняет вред, независимо от того, понес ли кто-либо вред. Так происходит потому, что само понятие жертвы непременно включает в себя и третьего участника — само историческое письмо [7]. Соответственно, злоупотребления историков всегда наносят вред историографии, потому что историография — коллективное предприятие, в котором заинтересовано все общество. Тем более если на такое идут профессиональные историки: общество им верит, общество полагается на их академический и профессиональный авторитет. Злоупотребления грозят осквернить доверие и подорвать всякое уважение к профессиональному историческому письму, лишив его прежней усиленной проникновенности. Вместо этого пышным цветом расцветают исторические мифы и пропаганда, а амнезия предыдущей истории становится повседневным делом. Так вред, нанесенный историческому письму, оборачивается невосполнимым социальным ущербом. На переходе от диктатуры к демократии те искажения исторического письма, которые накапливались десятилетиями неправильного его использования, вдруг выходят на поверхность; так, в случае посткоммунистических обществ после 1989 года история в них стала пользоваться дурной репутацией науки, в которой искажается правда. Всякое уважение общества к истории, почтение к профессии историка, признание его научных заслуг перед исторической истиной — все это роковым образом было списано в утиль [8]. Последние два возражения показывают, что вред происходит как от отрицательных последствий злоупотребления, так и от самого злоупотребления. Поэтому я остаюсь привержен своему определению.

3. История злоупотребления историей

Изучение истории злоупотребления историей представляет собой попытку сравнить злоупотребления в различных исторических обстоятельствах. Но первое впечатление при столкновении со столь крупномасштабными сопоставлениями всегда обескураживающее. Область оказывается столь обширной, а литература — столь необозримой, что кажется невозможным извлечь какие-либо выверенные уроки. Кроме того, для специальных исследований по злоупотреблениям истории нужна и более общая литература о фальсификациях источников, плагиатах, искажении данных и других злоупотреблениях, изучаемых в исторических перспективах. Но прежде нужно сделать три оговорки. Большая часть общей литературы по злоупотреблениям, если не вся [9], имеет в виду западную историю — и уроки незападной истории оказываются востребованы только тогда, когда эта история функционирует по тем же схемам. Кроме того, чем дальше мы уходим от настоящего и удаляемся прочь от стран с устойчивой историографической традицией, тем менее подходит для наших описаний классическое определение историка как профессионала, методично изучающего прошлое. Волхвы и летописцы выполняли многие функции историков в прошлом. Поэтому мой анализ обязательно должен подходить к любому «практику» исторического знания, а исключительно к профессиональным историкам обращены только несколько заключительных замечаний. Наконец, я не буду ничего говорить о пестроте форм безответственной истории. Многое из того, что подтверждается для «сильной теории» (злоупотребление), подходит и для «слабой теории» (безответственное употребление), но измерять целостность — не то же самое, что думать о том, кто, как и за что отвечал в разное время.

Константы

Если сравнивать злоупотребления историей в различные века и видеть все найденное в конкретных исторических контекстах, то главной проблемой будет, является ли само разграничение между употреблением истории и злоупотреблением истории достижением современности? Чтобы ответить на этот вопрос, следует применить двойную стратегию: сначала мы должны вычленить константы и переменные в истории злоупотребления историей, а затем понять их вес для нашей теории.

Эти константы, представляемые здесь без каких-либо заявок на полноту, обычно не вызывают особых возражений; поэтому я очень бегло скажу о них. Хотя не существует единого типажа автора злоупотреблений, среди них немало изощренных писателей, которые ловко обращаются с материалом, скрупулезно осведомлены и обладают глубокими познаниями в той истории, в которой успешно умножают злоупотребления [10]. Более того, труды этих авторов, сколь бы ни были изъязвлены пороками, вполне могут рассматриваться как исторические источники особого рода и должны храниться в архиве. Они ничего не скажут нам о том периоде, который в них освещается, но очень много скажут о периоде, в которой они были созданы, и о тех десятилетиях и даже столетиях, когда они принимались как истинные и имели хождение как подлинные — такие документы становятся источниками истории психологии злоупотребителей и мифотворцев, равно как и их аудитории [11]. В той мере, в какой эти теории, построенные на заблуждениях, были приняты на веру большинством, они имели важные последствия: люди могли действовать в согласии с ними и действовали в согласии с ними. В целом такие последствия были отрицательными, хотя бывали и исключения [12]. В той мере, в какой вводящие в заблуждение теории оказываются невероятными, они начинают вызывать скептическую реакцию. Одна из таких масштабных положительных (хотя и не вполне осознанных) реакций сработала так, что желание разоблачить злоупотребления в подозрительных случаях, все ложные свидетельства, стимулировало развитие историко-критического метода отделения истины от лжи [13]. На уровне мотиваций причины разоблачения злоупотреблений были всегда столь же различны, как причины прежней лжи. Часто видно, что определяющую роль здесь играла личная ревность и стремление разоблачить соперника [14].

Но самая фундаментальная догадка — очевидная, но которую не так часто произносят вслух, — это то, что правда — основная ценность для лиц и обществ. Конечно, правда всегда предусмотрительна, многогранна и перспективна, но и эта соблазнительная правда — та единственная, на которую только мы смеем надеяться, — изначально лучше, чем ложь и заблуждение. Поиск правды лежит в сердцевине любой академической этики, или, если говорить инструментально, правда — одно из главнейших условий человеческого достоинства, общения, науки, демократии, личного и социального существования. «Не может быть социального порядка без доверия, и доверия без правды… Невозможно быть человеком, не имея понятия о правде» [15]. Альтернатива правде — общественная смута, нищета, война и смерть. Любое возражение на тезис о превосходстве правды над ложью само себя обличает: ведь заявление, принижающее правду, как раз претендует быть последней правдой [16].

Сколь бы сильны ни были традиции критики текста и сколь бы ни были устойчивы научные критерии, продолжаются дискуссии об эпистемологических и этических разграничениях внутри целого знания. В тех регионах и странах, которые издавна знают признанную традицию историографии (Китай, западный мир), и споры об этом идут издавна. Злоупотребление историей распознается, осуждается, клеймится и наказывается издавна, и только на сравнительно короткие периоды оказывается терпимым и допускаемым [17]. Так, в «Божественной комедии» Данте отправил всех обманщиков в восьмой круг ада. Этот последний круг ада многоуровневый, и причем фальсификаторы и прямые лжецы оказываются в десятом, самом глубоком рве этого круга. При том что эти злосчастные персонажи были движимы якобы благородными мотивами и убеждениями и иногда тешили себя иллюзией, что они-то историей не злоупотребляют. Но большинство из тех, кто дурно употребляет историю, отлично сознают, что делают; неслучайно они часто принадлежат к культурной элите [18]. Одним словом, выборочное рассмотрение архивных источников (эвристическое злоупотребление), измышление фактов и теорий (эпистемологическое злоупотребление) или целых произведений (прагматическое злоупотребление) — это макроисторический феномен.

Варианты

История различных злоупотреблений слишком длительна, чтобы не узнать на своем пути самые невероятные варианты. Например, понятно, что разграничение между правильным и неправильным употреблением истории всегда было известно людям. Но это разграничение становилось тем более четким, чем скорее наука превращалась в институциональную практику — в XVII и XVIII веках. Варьировались концепции истины, метод и система доказательств, мотивы и авторская индивидуальность — и через настоящий перевал историческая наука перешла около 1700 года.

На переходе от устного общества к письменному обществу и на переходе от рукописной культуры к типографской культуре наблюдается сосуществование нескольких определений истины. Фактическая истина означает, что верное утверждение о прошлом соответствует прошедшей реальности. В своей самой примитивной форме это старая реалистическая теория — непрерывно атакуемая, всегда порицаемая, но никогда до конца не отвергаемая — известная как теория соответствия. Но с развитием науки возникли две другие влиятельные концепции, связывающие историческую истину уже не с прошлой реальностью, а с наблюдателем. Моральная (личная) истина ставит всякую историческую правду в зависимость от интенции наблюдателя: верное утверждение о прошлом делается только честным и заслуживающим доверие лицом. Правда — не то, что произошло, но что честные люди называют произошедшим — в силу собственной догадки или озарения свыше [19]. Правоверная истина ставит историческую правду в зависимость от положения такого человека и следовательно, от времени: ведь чем выше статус человека, тем дольше живет его слово. Такая истина ассоциируется с божественным или человеческим триумфом и поэтому — с заветами предков и властью традиции: подлинное утверждение о прошлом есть то, которое овеяно авторитетом древности. Тон задает «образцовость» источника, а не его оригинальность [20].

Пока преобладала моральная и правоверная истина, неизбежным и желательным было подражание старым текстам, цитирование признанных мастеров своего дела, сознательное и бессознательное. Главным было высказать почтение (и не высказывать непочтения), а риторическое мастерство в историческом жанре стоило множества голых фактов [21]. Обе концепции истины поощряли такие практики, как анонимность и псевдонимность историков [22]. В атмосфере переоцененной традиции мудрость мастеров слова прошедших времен воспринималась (а иногда для этого этих «мастеров» нужно было изобрести!) как вполне удовлетворяющая нуждам и запросам сегодняшнего дня. Хотя такое равновесие трех концепций истины (научная, личная, правоверная) было очень неустойчивым и колебалось от века к веку, от культуры к культуре, относительная устойчивость вненаучных концепций научной истины была гораздо выше, чем сейчас.

Далее, медленное и весьма неровное развитие историко-критического метода, необходимого для разоблачения злоупотреблений и проверки на злоупотребления, хорошо изучено Гербертом Баттерфильдом. Историки, считает Баттерфильд, всегда отлично понимали, что люди ошибаются и иногда поступают нечестно, но при этом историческая критика все равно развивалась на удивление косно и с большими трудами добралась до уровня известного нам разработанного метода. Веками люди не осознавали, что им нужно отказаться от недостоверных рассказов или что им нужно реконструировать забытую историю. Аналитические достижения XVII века, непростое превращение исторической науки в институциональную форму знания в XIX веке — все это увенчалось сочетанием профессиональной подготовки, технической изощренности и усилий по достижению цели [23].

Кроме того, ненаучные или инструментальные мотивы написания истории одобрялись с меньшим числом оговорок, чем в наши дни. Скажем, терпимое отношение к эстетическим моментам, например к украшению исторического повествования полувымышленными речами, было весьма распространенным [24]. В частности, представление об истории как о философии, состоящей из примеров, как об огромном хранилище моральных уроков, было практически общепризнанным, принималось всеми без всяких колебаний, чего мы сейчас даже не можем себе представить. И еще, авторская индивидуальность и оригинальность, аутентичность автора в разные времена ценились по-разному. Индивидуальность, скажем, больше ценили в эпоху эллинизма, чем в эпоху Средневековья, — особенно если говорить о средневековом «великом веке подделок», XI и XII веках [25]. Конечно, именно в эти два века переход от устных свидетельств к письменным создал ситуацию неопределенности там, где прежде устная речь могла отстоять любые права, — а отсюда уже повышенный запрос на подделки [26]. Но в отличие от неправильного понимания устной речи, злоупотребления, оставшиеся на письме и тем более вышедшие из-под типографского станка, кажутся уже неистребимыми [27]. Поэтому постоянный рост количества письменных документов и появление типографской печати, с прежде немыслимым обращением документации сквозь любые рубежи, постепенно изменили восприятие индивидуальности авторов и сделали более четкими критерии определения их авторской аутентичности и оригинальности.

Но что именно изменилось около 1700 года? На волне научной революции XVII века уплотнялось развитие исторического знания: разные аспекты исторической истины открывали в себе много общего, а норматив Просвещения показал научно-познавательную ценность всех аспектов реальной исторической истины. Современная «сноска» (ссылка на книгу или статью) как знак признательности и интеллектуального долга была изобретена около 1700 года [28]. Примерно в этот же период стали употребляться такие термины, как «фабрикация» (в смысле фальсификации, подделки) и «плагиаторство», и были созданы прецеденты защиты авторского права [29]. В начале XVIII века систематическое употребление доказательств, прежде всего не из письменных, а из материальных источников, что ранее считалось специфической деятельностью отдельных эрудитов и собирателей древностей, стало среди историков общепринятой практикой [30]. Соответственно, стандарты исторической критики поднялись на более высокий уровень, блистая строгой утонченностью. XIX век принес с собой появление современной научной историографии, с упором на исследование только подлинных источников. Процесс превращения искусства историографии в профессию историка заставил историков чаще задумываться о «хорошей» и «плохой» истории и о том, кто занимается историей как в кругу профессионалов, так и вне этого круга. Парадоксальным образом этот последний процесс сделал историков более зависимыми от правительств, часто превращая их в поставщиков тех исторических мифов, которые были нужны для построения национального государства («нациестроительства»), но которые подавались в упаковке «исторической объективности» [31]. «Бернская конвенция защиты литературных и художественных произведений», впервые опубликованная в 1886 году, содержит параграфы о моральных правах и об авторском праве. В новейшей редакции (1979) в ней говорится:

«Независимо от экономических прав автора и даже в случае отчуждения названных прав, автор сохраняет за собой право заявлять свое авторство на произведение и опротестовывать любое искажение, переработку или какое-либо другое изменение, равно как и любое неправомерное действие в отношении к данному произведению, каковое наносит ущерб его чести или репутации» [32].

В настоящее время защита авторского права признается стимулом интеллектуального творчества. Много внимания уделяется равновесию между авторским правом и заинтересованностью общественности в образовании, науке и доступности информации [33].

Тезис о правильном и ложном употреблении истории как о демаркационной линии современности

Рассмотрев постоянные и переменные исторической истины, мы можем утверждать, что разграничение между правильным и ложным употреблением историей возникло вовсе не в эпоху современности, но вместе с тем время радикально меняло смысл этой демаркации. Не всё с этими изменениями ясно, поэтому здесь нужно сделать ряд дополнительных замечаний. Знание о наличии искажений, равно как и воля отделить историческую правду от исторической лжи (уровень определения злоупотреблений), существовали издавна; но само понятие намеренного введения в заблуждение, ключевое для нашего определения, равно как и вообще строгая граница между фактом и вымыслом, в прошедшие эпохи были менее строгими, чем в наши дни. Жажда найти истину и покончить с заблуждением (уровень доказательства) так же стара, как мир; но нельзя миновать того факта, что критические инструменты для данной операции раньше были не такими совершенными и что они оттачивались постепенно.

Если говорить об уровне мотивации, то роль ненаучных мотивов в старые времена была более важной и менее дискуссионной; и эти мотивы обычно и оправдывали, допускали, извиняли и облегчали проникновение злоупотреблений в историю, в не допустимой в наши дни степени. Чем дальше научные мотивы стоят от центра исследовательских устремлений, тем больше риск злоупотреблений. Наконец, оценка злоупотреблений была совсем другой. В прошлом не только менее строгое применение понятия заблуждения исключало прямые выводы из определения «злоупотребления», но и вред от заблуждений не соотносили с подлогом непосредственно, привнося моральные суждения в область научных выводов. Поэтому и всякая речь о «причинении вреда» не могла достичь того пафоса, который необходим сегодня.

Итак, мы видим, что нормы исторической истины, до Нового времени и даже в раннее Новое время, были иными, чем сейчас, на всех уровнях: на уровне стандарта истины, на уровне научных практик, на уровне допустимости вненаучных мотивов и, наконец, на уровне понимания «целостности» знания, защищенного от искажений, как нравственной основы всей науки. Но так как наличие инструментов уже есть то минимальное требование, без выполнения которого невозможно хорошо распознать злоупотребления, и так как привнесение ненаучных мотивов всегда вызывает вопросы, как это совместить с императивом поиска истины, различия между прошлым и нынешним временем наиболее рельефно выступают на уровнях определения и оценки. Так что злоупотребление историей, как мы его здесь определяем, может быть применено для описания истории до Нового времени только при том условии, что проведены соответствующие исследования бытовавших тогда способов определения истины и ее оценки. Три великих переходных момента в развитии исторического знания: (1) переход от памяти к записям от руки, а потом типографским; (2) изменение представлений о научности, доказательности и авторстве; (3) и прежде всего, превращение исторического знания в профессию — отмечают водораздел в оценке злоупотреблений до и после 1800 года. Но как явствует из моей переполненной сомнениями хронологии, слишком сложно вычленить какой-то один «ключевой момент» в период между 1500 и 1900 годами.

Тезис о растущих злоупотреблениях

Открытый вопрос: увеличивается ли или уменьшается в XXI веке число неправильных употреблений истории? Спор об этом осложняется только что обсуждавшимся планом: мы опознаем как злоупотребление то, что мы видим как ложь, но что в прошлые времена ложью не считалось. Поэтому «рост злоупотреблений историей» может оказаться простым обманом зрения из-за того, что в наших руках оказались более строгие и «современные» критерии. Но пусть даже не так, все равно нужно учитывать сильное влияние на статистику двух внешних факторов: демографического и технологического. Население Земли растет, все больше групп и людей заявляют о своей особой идентичности и пытаются обратить историю в поддержку своих притязаний, перекраивая ее по собственной мерке. В результате возрастает количество несовместимых друг с другом и часто сфальсифицированных версий истории. Наконец, вездесущие массмедиа, во главе с Интернетом, придают непосредственный и широчайший общественный резонанс всем дискуссиям историков. А нынешние цифровые технологии позволяют злоупотребителям историей оставаться как бы анонимными: можно употребить историю, как им угодно, почти не оставив следов этой их зловредной деятельности.

Но все же есть два довода, которые уравновешивают тезис о росте злоупотреблений. Из-за недостатка исторических источников мы, может быть, просто плохо знаем о практиках злоупотреблений в прошлом, даже о тех, которые и тогда квалифицировались как злоупотребления. К тому же, дискуссии о злоупотреблении историей как об особенности Нового времени показывают, что мотивы научности не так были важны для людей прошлого; а это, разумеется, увеличивало риски злоупотреблений в те времена.

Последнее, о чем мы скажем, это о роли демократии: на ней настаивают как сторонники концепции «роста», так и сторонники концепции «уменьшения» злоупотреблений в последнее время. Падение в последней четверти ХХ века диктаторских режимов, известных своим переписыванием истории, привело к распространению демократии, которая несравненно благоприятнее для правдивого написания и преподавания истории. В 2005 году ООН заявила, что в конце ХХ века впервые в мировой истории большая часть стран в мире стали демократическими [34]. Так как демократии поощряют свободу слова, непредвзятость ученых, обязательную проверку и рецензирование и нравственную порядочность, то злоупотребления становятся чаще обнаруживаемыми и раскрываемыми. Демократические структуры не могут «запретить» злоупотребления и в некотором парадоксальном смысле даже увеличивают вероятность их появления, хотя уже не на уровне государственной политики, а на более широком и менее систематическом уровне. Симон Блэкберн сформулировал эту проблему так:

«Нет никаких оснований полагать, что свобода сама по себе создает правду… Свобода включает в себя свободу смешивать историю и вымысел, или свободу уходить под сень мифа, безответственности, невежества или сознательного вредительства. Она включает в себя также свободу сентиментально приникать к прошлому, демонизировать других, предавать забвению и манипулировать данными прошлого» [35].

В то же время демократия лучше всего помогает раскрыть злоупотребление уже на раннем этапе.

Взвесив доводы обеих сторон, можно сказать, что тезис о неуклонном росте числа злоупотреблений правомерен в абсолютных величинах, но неудовлетворителен в относительных величинах. Растущее число производителей ненаучных версий истории, конечно, увеличивает риск злоупотреблений в абсолютных показателях, но вовсе не подразумевает с необходимостью, что в прошлом было меньше злоупотреблений, если учитывать тогдашнюю вариативность исторического письма и те критерии правдивости, которыми люди располагали тогда. Возможный абсолютный рост числа злоупотреблений не подразумевает поэтому, что человечество постепенно привыкает врать о прошлом, придумывать себе идентичность, чего, якобы, не было раньше. Если проверять это утверждение только на профессиональных историках, то мы видим ту же самую диспозицию. Так как профессиональных историков сейчас много, как никогда, и инструменты исследования в их руках с каждым годом все более мощные, то риск злоупотреблений возрастает в абсолютных величинах, но при этом общие этические требования, находящиеся во всемирном оборот, делают более «видимой» продукцию историков, чем в 1990-е годы. Историк, который пытается определить, чему действительно угрожают тяжкие злоупотребления историческим знанием, пусть всегда помнит слова Вольтера:

«Те, кто могут заставить тебя поверить в нелепости, могут заставить тебя совершить жестокости».

Источник: http://www.culturahistorica.es

Примечания

1. См., напр.: Ferro. Use and Abuse; Finley. Use and Abuse; Geyl. Use and Abuse; Lewis. History Remembered; Todorov. Abuses of Memory. Мой анализ исторической цензуры также строится вокруг понятия легитимации. См.: De Baets. Censorship. P. 1–36. Известный труд Ницше «О пользе и вреде истории» не имеет никакого отношения к нашей теме. В статье я воздерживаюсь от конкретных примеров злоупотреблений, которые я привожу в работе: De Baets. Censorship.

2. Там я говорю о зле, происходящем от злоупотреблений, необходимости теорий, системы доказательств, этическом и ментальном аспекте, поясняю понятия безответственности, контекста, частоты, ошибок, рассматриваю попытки оправдать злоупотребления, а также способы и методы их предотвращения.

3. Shils. Calling of Education. P. 3.

4. Popper. Logic. P. 34–42, 278–282; Popper. Conjectures. P. 33–41, 253–258. См. хороший обзор теорий демаркации: Truzzi. Pseudoscience // Passim; Dolby. Uncertain Knowledge. P. 159–165, 184–225. См. также: Stump. Pseudoscience // Passim. Долби перечисляет следующие принципы демаркации: авторитетная классификация (Огюст Конт), индукция (Дж. Ст. Милль), конвенция (Анри Пуанкаре), операционизм (П.-У. Бриджман), истинные протокольные утверждения (логический позитивизм), фальсифицируемые гипотезы (Карл Поппер), прогресс исследовательских программ (Имре Лакатос), отказ от любых демаркаций (П. Фейерабендт), эвристическая ценность (прагматизм) и правильная идеология (марксизм). См.: Dolby. Uncertain Knowledge. P. 163–164.

5. Мифы считали важными для исторического сознания многие, начиная с Дж. Вико. См. также: Lowenthal. Fabricating Heritage. Важное общее рассуждение о мифах: McNeill. Mythistory. P. 6–9. Как в человеческом уме уживаются противоречащие друг другу представления о прошлом: Veyne. Les Grecs.

6. Feinberg. Harm to Others. P. 187–191.

7. Кант утверждал в сочинении «О предполагаемом праве лгать»: «Ложь всегда наносит вред другому, если не конкретному лицу, то человечеству вообще, потому что она оскверняет сам источник права».

8. De Baets. Censorship. P. 22.

9. Vansina. Oral Tradition. P. 54–56, 129–130; Fernández-Armesto. Truth; Smith, ‘Human View’ // Passim.

10. LaFollette. Stealing. P. 43; Grafton. Forgers and Critics. P. 61–62; De Baets. Censorship. P. 17.

11. Bloch. Apologie. P. 43; Constable. Forgery and Plagiarism. P. 1–2; Le Goff. Histoire et mémoire. P. 303; Grafton. Forgers and Critics. P. 67, 125.

12. Множество примеров см.: Eco. Force of Falsity // Passim.

13. Bloch. Apologie. P. 41; Schauer. Free Speech. P. 74–75; Le Goff. Histoire et mémoire. P. 22; Grafton. Forgers and Critics. P. 5–6, 28, 123–127.

14. Butterfield. Delays and Paradoxes. P. 6–8; Butterfield. Historiography. P. 484, 485, 487; Grafton. Forgers and Critics. P. 83–85, 92–93, 95–98, 117, 126.

15. Fernández-Armesto. Truth. P. 3–4. См. также: Danto. Prudence. P. 80–81; Parfit. Reasons and Persons. P. 457–461.

16. Finnis. Scepticism, Self-Refutation // Passim; Blackburn. Truth. P. 23–44.

17. Ouy. Les Faux. P. 1371, 1373; Constable. Forgery and Plagiarism. P. 16; Clanchy. From Memory. P. 321, 325; Brown. Falsitas. P. 101, 106, 118; Grafton. Forgers and Critics. P. 36–37.

18. Grafton. Forgers and Critics. P. 45, 48–49; Clanchy. From Memory. P. 319; Goetz. Historical Consciousness. P. 351, 358.

19. Clanchy. From Memory. P. 148–149; Smith. Human View // Passim; Constable. Forgery and Plagiarism. P. 13, 16, 23–26, 30, 33, 36, 38. См. также: Brown. Falsitas. P. 105–106.

20. Constable. Forgery and Plagiarism. P. 27; Eco. Limits. P. 187; Vansina. Oral Tradition. P. 129–130; Fernández-Armesto. Truth. P. 46–81; Mallon. Stolen Words. P. 3.

21. Constable. Forgery and Plagiarism. P. 30.

22. Bloch. Apologie. P. 43–44.

23. Butterfield. Historiography. P. 464, 475–477, 484–485, 487.

24. Haywood. Faking It. P. 10.

25. Clanchy. From Memory. P. 318–319; Constable. Forgery and Plagiarism. P. 11–13; Grafton. Forgers and Critics. P. 24, 36–37.

26. Clanchy. From Memory. P. 322–323.

27. Ibid. P. 193, 298; Mallon. Stolen Words. P. 4.

28. Grafton. Footnote. P. 191. См. также: Constable. Forgery and Plagiarism. P. 29, 39.

29. Mallon. Stolen Words. P. XII, 2, 24, 39. Подделка документов признается уголовным преступлением в Англии с 1562 года.

30. Momigliano. Ancient History. P. 2, 6–7, 9–10, 24–25, 27. См. также: Ginzburg. Checking the Evidence. P. 80, 91.

31. См.: Iggers. Uses and Misuses. P. 314–316. Этот момент подчеркивается во множестве исследований.

32. Berne Convention, Article 6bis (1).

33. WIPO Copyright Treaty, Preamble.

34. Программа развития ООН показывает, что доля стран с многопартийной выборной политической системой, соответствующей широким критериям демократичности, возросла с 39% в 1990 году до 55% в 2003 году. См.: Human Development Report 2005, p. 20 (с учетом прежних данных в: Human Development Report 2002, pp. 14–15).

35. Blackburn. Truth. P. 167.

Комментарии