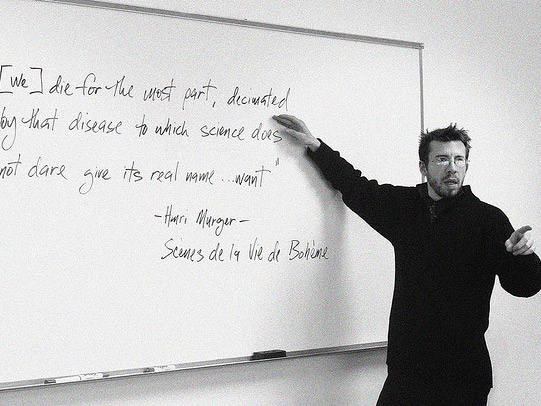

Евгений Савицкий

Стресс и преподавание: как определить знание через время и эмоцию

Каков ущерб от преподавания гуманитарных наук? Не берется ли ученый иметь дело с социальным бандитизмом? Доклад Евгения Савицкого на конференции «Языки общественных наук» философско-социологического факультета РАНХиГС — одно из свидетельств отечественной научной самоиронии.

3 687

3 687

© imms photography

Конференция «Языки общественных наук» философско-социологического факультета РАНХиГС состоялась 26–27 октября 2012 года.

Говоря о прагматике гуманитарного образования, я буду иметь в виду не его применимость, — хотя дискурс «применимости» теорий, подходов, конкретных результатов сегодня силен как никогда [1], — я буду говорить о том, что можно несколько патетично назвать гражданским измерением знания. Как обстоит с этим дело сегодня? Насколько серьезно мы сегодня можем верить в то, что наша работа имеет какое-то гражданское значение?

На самом деле, даже если мы в это совсем не верим, общие тенденции последних лет в гуманитарных науках указывают на то, что теперь принято не просто нечто исследовать, но также и думать об идеологических импликациях нашего знания — гендерных, классовых, территориальных и пр. Важна не столько безоглядная эффективность знания, применимость подходов, сколько умение учитывать сопутствующий производству знания ущерб: вызываемые им отношения власти и т.п. В последние тридцать лет это во многом стало определяющим критерием новизны в гуманитарных исследованиях: новые направления появлялись как gender studies, postcolonial studies, disability criticism и т.п., то есть не как методологические новации в старом смысле, предполагающие более эффективное, чем раньше, получение исследовательских результатов, «обогащение» знания и «расширение его границ»; теперь стала важнее способность политически проблематизировать научную эффективность.

Поэтому хотя бы из соображений следования духу времени мы не просто учим студентов, например, истории культуры, но и показываем разные способы критического ее анализа, которые применимы как узко исследовательски, так и в общегражданском плане. Всегда есть надежда, что даже если студент не станет великим ученым, то хотя бы он уйдет от нас более разумным человеком, более критически мыслящим, с некоторыми навыками интеллектуального диалога и взаимного признания.

У такого, я бы сказал, «просвещенческого» понимания прагматики образования давно есть свои критики, достаточно вспомнить классиков франкфуртской школы. Не чувствует ли себя современный студент Одиссеем с первых страниц «Диалектики просвещения», привязанным к мачте, дабы не сильно увлекаться тем, что отвлекает от целесообразных учебных заданий? [2] В свое время, будучи студентом, я очень вдохновлялся призывом Маркузе [3] к революционному овладению временем. Для меня, как и для Маркузе, было очевидно, что крайняя загруженность учебных программ вовсе не имеет целью научить студентов думать, так как просто не оставляет ему для этого времени. Она требует от него максимальной концентрации на выполнении механической работы — записывании лекций, посещение которых обязательно, конспектировании толстых монографий к семинарам и т.п. Это система, которая заявляет, будто ее целью является обучение, но на самом деле она направлена на поддержание иерархии «преподаватель — студент» и на выработку практик самодисциплинирования. И я с радостью находил всюду подтверждения своей теории: например, когда в РГГУ, который в 1990-е годы претендовал на звание демократического университета новой России, стали активно ликвидироваться места для курения, а также перегораживаться большие угловые холлы, где студенты могли собираться большими группами и беседовать друг с другом, то речь явно шла о построении такой школы, где не будет места удовольствиям — избыточным удовольствиям свободного времяпрепровождения.

Сегодня, наверно, более актуально трактовать это как борьбу с «избыточным наслаждением» (surplus enjoyment) в смысле Лакана. Как пишет в одной из недавних своих книг Жижек, необходимо «отбросить суждение здравого смысла, согласно которому в гедонистско-потребительском обществе мы все наслаждаемся: базовая стратегия просвещенного потребительского гедонизма заключается, наоборот, в лишении наслаждения его измерения чрезмерности, его тревожащей избыточности, того факта, что оно оказывается на службе у ничто. Наслаждение терпят, даже побуждают к нему, но при условии, что оно является здоровым, что оно не угрожает нашей психической или биологической стабильности» [4]. Примечательно, в связи с этим, что Жижек, вслед за Лаканом, противопоставляет дискурсу Господина дискурс Университета: «Господин доходит в своем потреблении до конца, он не ограничен мелочными утилитарными соображениями (поэтому есть определенное формальное сходство между традиционным господином-аристократом и наркотически зависимым человеком, сосредоточенным на своем смертельном наслаждении), в то время как потребительские удовольствия регулируются научным знанием, распространяемым дискурсом университета. Обезкофеиненное наслаждение, которое мы, таким образом, получаем, есть видимость наслаждения, а не его Реальное, и именно в этом смысле Лакан говорит об имитации наслаждения в дискурсе Университета» [5].

Что же остается студенту, у которого вместе с временем отнято и публичное пространство, который в современном университете обречен на имитацию наслаждения от учебы? Теперь уже покойный Эрик Хобсбаум в своих ранних работах исследовал социальный бандитизм как форму вытесненного протеста и разные попытки властей совладать с ним [6]. Не находимся ли мы сегодня в той же ситуации, что описывал британский коллега? Когда университет торжественно сообщает на своем сайте, что приобретена новая система «Антиплагиат», и многие коллеги говорят, что начали ею активно пользоваться, вроде бы тут все ясно: плагиат — это абсолютное зло, с которым надо бороться. Как и бандитизм. Но что если это и средство сопротивления студента его избыточному угнетению и дисциплинированию? Лишению его свободного времени и пространства? На безумность власти преподавателя я отвечаю пиратством, плагиатом. И я имею право на это сопротивление. Я имею право на такой протест против, например, отсутствия нормальной учебной инфраструктуры, безобразного состояния библиотек и т.д. Или последний тренд среди коллег по университету: должен ли я как преподаватель активней бороться с прогулами занятий? Деятельность современных преподавателей все больше походит на заботу ФМС о мигрантах. В их же интересах мы ужесточим паспортный режим… И тут возникают те же сомнения: нужно ли усиленно бороться с преступностью среди мигрантов и с нарушениями паспортного режима или же проблема в самом паспортном режиме и в связанных с ним формах подавления и дискриминации? [7] Иными словами, когда мы имеем дело с прогулами, плагиатом и т.п., заключается ли задача преподавателя в том, чтобы сломить это сопротивление студентов, которое воспринимается обычно просто как «социал-бандитизм», или же мы как раз тут можем подумать, зачем это делать, стоит ли и, может быть, окажется возможным как-то с этим сопротивлением работать и как-то его признавать? Мы тут находимся в ситуации своеобразной диалектики слуги и господина, где слуга заведомо всегда будет пускаться на хитрости и господин заведомо ему проиграет. Можно думать о том, как отсрочить неминуемую погибель, но, может быть, лучше попытаться изменить сами эти координаты ситуации? Не следует ли прямо указать студенту, что мало списать реферат, мало саботировать занятия — это всего лишь его жалкие хитрости кнехта. Как насчет того, чтобы превратить это в не менее хитрую политику сопротивления?

Так могут ли хоть для этого пригодиться студенту наши семинары по Фанону, по Фуко или Пфаллеру? Если говорить о прагматике современного гуманитарного образования, то может ли у студента возникнуть настоящая, жизненная необходимость овладеть критикой дискурсов по Фуко? Да, вполне. В то же время, очевидна и ситуация, которую еще в начале 1980-х описывал Петер Слотердайк в «Критике цинического разума»: возможно, настоящая проблема — вовсе не в нехватке критических навыков, а в том, что мы даже очень хорошо понимаем всю глупость и несправедливость властных дискурсов, но ничего не можем с ними поделать. Нам не остается ничего, кроме бессильно-злобного комментирования тех или иных глупостей нашего собственного «господина», и, конечно, выглядит это не очень привлекательно. «Противоречие между тем, что “хочется покритиковать”, и тем, что “можно было бы покритиковать”, настолько сильно, что наше мышление во сто крат более брюзгливо, чем точно и метко. […] Потому критика сама отправляет себя в отставку» [8].

В связи с этим, мне показалась интересной одна из недавних работ того же Слотердайка: «Стресс и свобода» [9]. В этой небольшой книжице Слотердайк размышляет по поводу склонности современного медиа-общества постоянно чем-то возмущаться — высказыванием какого-то политика или чем-то еще: постоянно, как ни включишь радио, как ни откроешь газету, мы находим там Empörung по поводу чего-то актуально происходящего, все время находятся для этого поводы. Это такое постоянное состояние. Слотердайк поэтому считает возможным говорить о современных демократических обществах как об «обществах возмущения» — Empörungsgeselleschaften и о современных политических телах как «стресс-коммунах». Мы то и дело испытываем крайнее раздражение по поводу происходящего. Но, по мнению Слотердайка, это не так уж и плохо: постоянная возмущенность, раздраженность вовсе не противоречат демократии, а скорее являются ее условием — он приводит разные примеры этого, начиная с изгнания возмущенными римлянами их последнего царя и последовавшего за этим основания республики. Для Слотердайка возмущение, смелость открыто гневаться, оказывается важнейшим условием демократии. Не так важно, насколько успешным окажется наш гнев (хотя об этом трудно не думать в наших обществах успешности, о чем хорошо написала не так давно Виктория Мерзлякова [10]); мы можем, конечно, просчитать заранее шансы на успех гнева, но это будут снова хитрости кнехта; для Слотердайка же важна скорее аристократическая способность реализовывать свой гнев как нечто сугубо негативное. Мы не знаем, как может стать лучше, но мы точно знаем, что нельзя терпеть то, что есть сейчас.

За эти политически правые тона Слотердайка критиковали и в связи с этой, и в связи с более ранними его книжками [11]. Мне, однако, его размышления показались интересными, потому что еще раньше я думал над примерно тем же вопросом в связи с книгой «Написание истории» Мишеля де Серто [12], где он с самого начала ставит проблему социального места историка, каковым является, по сути, его положение слуги. Место историка, писал Серто, мыслится обычно как отделенное от места суверена, творящего историю. Историк может давать суверену советы и вести себя так, как если бы суверен был склонен к этим советам прислушиваться, — парадигматичной фигурой тут оказывается Макиавелли, — но сам он остается фигурой несуверенной и зависимой, будь то от князя раннего Нового времени или от коллективного суверена демократических времен. Вину за это разделение Серто возлагал на историзированное сознание, устанавливающее прочные границы между нашим временем и временем истории, и, по сути, у Серто в итоге тоже речь идет о своего рода освобождении времени. Он размышляет об историке, который не будет стремиться навести максимальный порядок в своем материале и подчинить его должным разделениям, а будет позволять историческому материалу ускользать от этих разделений, подспудно подрывать их. Историк может быть тем, говорил Серто, кто дает прошлому возможность вторгаться в наше настоящее «как различию» — то есть не как чему-то позитивному и отчетливо воспринимаемому, а скорее как неясности, смешению, которое вводит нас в замешательство, не позволяет справиться с ситуацией, иными словами, погружает в неприятное состояние стресса.

Мы тут, однако, имеем дело с иной фигурой стресса, нежели та, о которой размышлял Маркузе и к протесту против которой он призывал студентов. И тут также не вполне уместно говорить об «овладении временем», хотя, наверно, можно говорить о его освобождении. Вопрос, следовательно, в том, в какой мере современные гуманитарные науки способны выбирать между этими двумя эмоционально-темпоральными стратегиями. Мы в РГГУ много думали над этим в прошедшем году: в какой мере сообщество ученых-гуманитариев способно стать сообществами возмущения, подлинными стресс-коммунами в слотердайковском смысле. Можно сформулировать вопрос и более академично, в духе, скажем, Брюно Латура: насколько демократичны по своему устройству гуманитарные науки? Есть ли тут пространство для того, что он называет «технической демократией»?

Я в итоге веду все к тому, что не следует ли видеть задачу университета именно в создании пространств для возникновения таких стресс-коммун студентов и преподавателей? Опыт последнего года с созданием смешанных «инициативных групп» (в МГУ, в РГГУ, МГТУ и других университетах), в которых участвовали часто НЕ самые прилежные студенты, представляется мне важным: мы тут оказываемся по другую сторону от разделений, к которым неустанно пытается взывать университетское начальство, указывающее студентам: «Если вы так солидарны со своими преподавателями, то для начала перестаньте прогуливать их лекции и сдавайте вовремя аттестации».

В рассуждениях Серто мне особенно нравится то, что он в равной мере пытается избежать помещения историка и в пространство слуги, и в пространство суверена. В чем-то это близко нашей ситуации. Российский гуманитарий — это и не господин, потому что вечно занимается рабскими хитростями, но это и не тот, кто согласится себя идентифицировать со слугой. Видимо, это нечто, что на модном языке Хоми Бабы можно было бы назвать «фигурой-между» [13]. Понятно, что нахождение в такой ситуации довольно травматично, но, наверное, у этого есть и свои прагматические преимущества. Как бы то ни было, мне кажется важным, чтобы это осмысление своего положения, «специфичности собственного места», было частью рефлексии о прагматике гуманитарного образования в России. При этом как бы так сделать все-таки, чтобы будущее социально-гуманитарных наук не виделось бы ни как связанное с рабскими хитростями, ни как господское?

Примечания

Комментарии