Александр Эткинд: Кант под российским правлением

Книга Александр Эткинда «Внутренняя колонизация: Имперский опыт России» выходит в 2013 году в издательстве «НЛО» в серии «Библиотека журнала “Неприкосновенный запас”» в переводе Владимира Макарова. Мы предлагаем реферат девятой главы книги "Philosophy under Russian Rule".

4 877

4 877

Реферат по изданию: Etkind A. Internal Colonization. Russia’s Imperial Experience. Cambridge: Polity, 2011. http://www.amazon.com/Internal-Colonization-Russias-Imperial-Experience/dp/0745651305

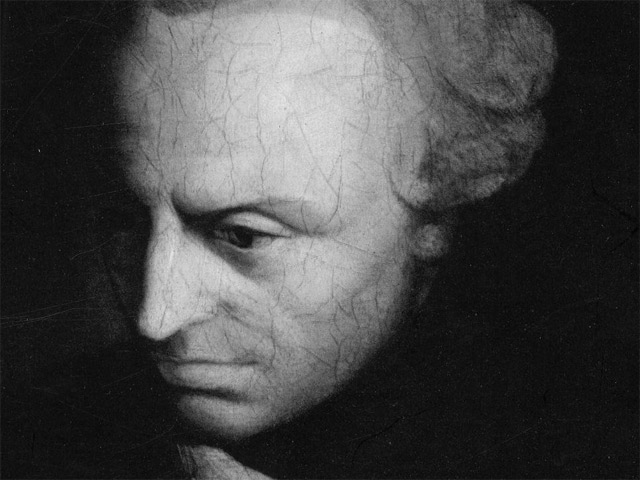

В девятой главе своей книги, открывающей последний раздел, Александр Эткинд противопоставляет мир Канта, в антропологии которого человек — это «европейский человек», и мир Кенигсберга, пережившего ломку всех европейских ценностей. Кант исходит из того, что хотя природа у всех людей одна, у дикарей, особенно дикарей Севера, природа подавлена не только нуждой, но и насилием. Только вражда и постоянные войны могли заставить людей жить в неблагоприятных местах. Жители крайнего Севера, буквально, дети войны, сироты, не способны создать собственную социальную норму, которая служила бы опорой во всех случаях жизни. Вместе с тем Кант дает представление о фронтире, о том, что негостеприимные земли — источник богатств, и решает вопрос о том, какими самыми общими правовыми началами должно регулироваться освоение природных ресурсов. Понятно, что номады совершали набеги на оседлые народы, но как представить рейды и набеги оседлых народов, при этом руководимых не столько имперским сознанием, сколько осознанием личной миссии?

Обращая внимание на то, что Кант не просто описывает социальные и культурные нормы «белого человека», но и пишет для «белого человека», Александр Эткинд ставит вопрос о том, в каком социально-политическом контексте непосредственное наблюдение могло так беспроблемно переходить в продуманную систематизацию философских воззрений. Автором реконструируется кенигсбергский контекст, в котором постоянно накладываются три ситуации: (1) существование ганзейского города по собственным правилам, (2) борьба за город между разными политическими акторами, представленными различными народами, и (3) вовлечение города в орбиту крупных политических образований. Покорение балтийских земель Российской империей вело поэтому не только к введению новых норм политической и социальной жизни, а и к поглощению местных элит империей. Такое слияние и поглощение выразилось и в пополнениях петербургской элиты (начиная от принятия выходцев с Балтики в царскую династию и опоры Академии наук на президентов — выходцев из Кенигсбергского университета), и в сложностях полной интеграции этих земель в систему имперского управления. Перипетии Семилетней войны, правления Петра III и Екатерины ΙΙ красноречиво говорят о том, что власти России оказались не готовы полностью ассимилировать Пруссию — хотя это внешне выглядело как легкий каприз Петра ΙΙΙ, симпатизировавшего Пруссии. Но характер Семилетней войны как «самой первой мировой войны» (У. Черчилль) говорит о том, что нельзя свести итоги войны к произволу монарших особ, хотя умалять их произвол тоже не следовало бы, «события были кровавыми, но бессмысленными».

Новый порядок на балтийских землях устанавливали полиэтничные имперские армии, включавшие казаков, калмыков и башкир. Причем каждым инородческим отрядом командовали соплеменники — что изумило Канта. Кант называет в числе рас «калмыков», имея в виду то, что это туземное население имеет способность к самоорганизации, при этом сохраняя все дикие обычаи, — А. Эткинд приводит свидетельства о том, что калмыки сохранили все обычаи номадов, сопоставив эти свидетельства с рассказами о пугачевском бунте. Дикость военных обычаев вроде бы должна означать примитивность тактики, но в обоих случаях калмыки показывали себя жестокими и решительными, способными продвигаться глубоко за линию фронта.

Те, кто слышал в Европе о зверствах русской армии, делали вывод о России в целом. Но образ казацко-калмыцкого варварства сформироваться не успел: слишком быстро по решению Петра III был восстановлен прусский суверенитет над Кенигсбергом, а попытка армии удерживать город после свержения Петра III была аннулирована прагматичностью решения Екатерины II не вступать в следующую войну. А. Эткинд говорит о важности роли случайности в истории Кенигсберга, о непредсказуемых факторах, кроме личной позиции монархов, — например, дипломатических успехах сторон и отношениях между властью и армией.

Строй, который русская армия устанавливала в Кенигсберге, А. Эткинд называет колониальным. Колониализм тотчас потребовал согласования имперского и местного права — местное право было восстановлено после отмены военного положения, и поэтому имперское право по большей части считалось с правом местным. При этом действия российских властей наталкивались на молчаливый бойкот местных жителей, который было несбыточно подавить: это было моральное, а не физическое сопротивление. Как полагает Эткинд, серьезнейшие размышления Канта о природе власти, о разуме в политике, о человечности как основании европейской социальной жизни рождаются этой ситуацией тихого, неприметного бойкота, который не может нарушить работу колонизационной машины, но при этом выражает характерные черты общественного мнения.

Кант вынужден присягнуть России, хотя и является всегда яростным противником перемены убеждений. Именно такое противоречие, по мнению Эткинда, усиливало в размышлениях Канта мысль об автономности суждения и необходимости автономии разума в противовес политической гибкости, требуемой обстоятельствами. Только автономия разума позволяет провести ту линию различения между человеческим состоянием и состоянием дикости, которая недоступна, если исходить только из этнографических наблюдений, поневоле корректируемых политическими привычками, загодя приобретенными.

Еще больше усилило такую позицию Канта важнейшее событие в его судьбе: российская корона не утвердила его в должности профессора, и есть серьезные основания утверждать, что существенным виновником здесь был российский офицер Андрей Болотов, переводчик при генерал-губернаторе и вольнослушатель университета. Он предпочел критичности Канта благочестивую нравственную философию Вейнманна, соперника Канта в университете.

Как-никак, Кант в собраниях весьма нелицеприятно высказывался о российской внешней политике. Кант был тогда очень «светским», часто появлялся на обедах, и оккупационная российская власть могла воспринимать его как одного из интеллектуальных лидеров. А. Эткинд проводит даже параллель между унижением Канта и алжирским унижением Камю (или Деррида), которое приводит к развитию политической этики.

Болотов, недоброжелатель Канта, был также ученым-дилетантом, почитателем немецкого быта, в некоторых отношениях эрудитом. Но он открывает для себя ряд противоречий немецкой жизни. Прежде всего, оказывается, что немцы не хотят принимать его в свои сообщества, несмотря на все его рьяные усилия (прекрасное владение немецким языком, навык вести светские беседы). Болотов не вписывается в режим публичности, созданный тогдашним немецким буржуазным обществом. Иначе, Болотов не может стать проводником российской Realpolitik: местные практики самоорганизации оказываются не в пример более эффективными — например, известный бунт в Замковой церкви после ареста пастора за антироссийскую пропаганду. Получается, что Болотов, смотря на все ситуации глазами колонизатора и даже этнографа, вынужден мириться с тем, что политическое и культурное воспитание ему дают колонизируемые — они, а не он, объясняют, в чем истинная суть политики.

Во время оккупации Кант почти ничего не публикует, его мысль сосредоточена исключительно на катастрофах (создаются, например, несколько статей о природе землетрясений). Сразу же после вывода российских войск из города он начинает активно писать и публиковаться.

В принципе Александр Эткинд усматривает в Канте «субалтерна» (термин Гаятри Спивак), который лишен речи по той причине, что для него не предусмотрен режим публичности: публично можно только прокричать «Землетрясение!» При этом в захваченном Кенигсберге Кант преподает прикладные науки российским офицерам, что тоже способствует некоторому обезличиванию политики в его глазах (одни и те же науки можно преподавать и российскому, и прусскому офицерству) и усилению рациональных суждений о глобальной политике.

Болотов, в свою очередь, оказывается человеком, мутирующим под влиянием чужой культуры. Прежде всего, он сам признает, что немецкая художественная литература выполнила по отношению к нему общецивилизующую функцию: благодаря психологизму немецких романов он учится сдерживаться, контролировать себя, внимательнее относиться к своим переживаниям. Важнейшим также следует считать увлечение Болотова камерой-обскурой — ящиком-проектором, позволяющим зарисовывать перспективу на открытом воздухе. Камера-обскура была одним из символов эпохи Просвещения: возможность создавать точные копии действительности с помощью гаджета, «механизмов», открывала в будущем принятие собственно реальности как фантасмагории — от камеры-обскуры был прямой путь к фантастике эпохи романтизма. А. Эткинд обращает внимание, что в трактовке камеры-обскуры как аллегории разума сходились Джон Локк и пиетисты, только первый говорил о восприятии вещей, а вторые — о внутреннем свечении от божественной искры. Забавно, что Болотов, этот работник канцелярии, тоже стремится к наведению разумного порядка в «камере» (комнате, офисе) бюрократического управления. Иначе говоря, Болотов становился европейцем не в момент выстраивания отношений с людьми, а в ходе оптического эксперимента. Он был и любителем фейерверков, всеобщего «шоу» той эпохи, что облегчало ему переход от рациональной логики большой политики к рациональности «камералистского» бюрократического управления.

Следующим героем этой главы книги А. Эткинда становится один из первых учеников Канта — И.-Г. фон Гердер. Гердер был одним из первых немецких националистов, и как раз националистическая позиция не исключала признания легальности имперской власти. Благодаря этому он мог прославить и дух немецкой нации, и мудрость российского престола: первое относится для него к сфере политики, а второе — к сфере дипломатии. Поэтому он не стоит перед той дилеммой, перед которой поставлен Кант: необходимо найти общую норму для всей политики несмотря на то, что обнаруживаются исторические и внеисторические народы. Для Гердера историчность, историческое бытие народа — его культурная парадигма, а не производство им политической нормы.

В отличие от «колониального» мыслителя Канта Гердер предстает «постколониальным» мыслителем. Постколониальный мыслитель отказывается от жесткого противопоставления природы и культуры (или: природы и политики) и сосредотачивается на особенностях «национального пути» или «культурной судьбы», которая может оказаться блестящей у каждого без исключения народа. Гердер стоит у истоков и антропологии ХХ века: одним из его последователей в XIX веке был Люциан Малиновский, отец выдающегося антрополога Бронислава Малиновского. Становление постколониальной мысли было отмечено и развитием неофициальной дипломатии (лондонская миссия философа Гамана), и развитием поэзии и искусств как «языка страждущего человечества». Ведь постколониальная мысль действует в публичной сфере, используя все ресурсы публичности, при этом она находит санкцию в неофициальных и только отчасти публичных культурных практиках, дабы не оказываться сведенной к банальному эгалитаризму. Поэтому постколониальный мыслитель всегда в чем-то шпионит, он в чем-то авантюрист, а в чем-то поэт.

Завершается глава книги рассмотрением полемики Канта с Гердером. Кант склонен к гипотезе, что суверенитет требует постоянных послаблений подданным, только тогда государство будет достаточно сильным, когда в нем возникнет свободная работа творческих сил. То есть Кант выступает с позиций «баланса сил», а не утопической всемирной федерации. Именно этот момент взаимного сдерживания и приводит к попыткам инструментализации мысли Канта о вечном мире в политических проектах постнаполеоновского времени, в частности, в проекте С.С. Уварова 1813 года об установлении вечного мира во всей Европе с Россией во главе. Для Канта же наиболее важно, что только угроза войны заставляет деспотов уважать свободу. А его инструментализации исходят из отождествления Realpolitik и политики безопасности, которые у Канта сложно разведены. Так, кочевники движимы желанием присвоить себе городскую роскошь, овладевать богатствами и богатыми горожанками, никакой Realpolitik у них фактически нет, тогда как Realpolitik оседлых народов есть политика свободы, не политика безопасности. Там, где возникают размышления о безопасности, не могут действовать прагматически, и наоборот, там, где действуют прагматически, действуют в силу страсти, а не расчета. Именно поэтому, по Канту, вечный мир в принципе недостижим, пока не достигнута полная свобода.

В целом столкновение с Россией выковывает мысль Канта о свободе и предопределяет позднейшую эксплуатацию европейских политических теорий в России в духе обеспечения «безопасности».

Реферат редакции журнала ГЕФТЕР

Комментарии