Геннадий Бордюгов

Большой террор в пространстве памяти

Воронка беспамятства — это всегда место новых катастроф. Геннадий Бордюгов исследует, как возможна память после тоталитаризма.

5 257

5 257

© Daniel Oines

Доклад руководителя Международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадия Бордюгова на международном семинаре «Массовые преступления большевиков и Советское государство», состоявшемся в Университете Южной Дании (University of Southern Denmark) 3–4 октября 2012 года.

…На свете нет ничего более низкого,

чем стремление «забыть» эти преступления.

Варлам Шаламов

Большой террор имеет давнюю историю реконструкции и осмысления, однако крайне редко эта трагедия помещается в пространство памяти, постигается через воспоминание или забвение. По горячим следам, с конца 1970-х годов, когда многие жертвы (и палачи) террора еще были живы, собирал воспоминания и материалы Стивен Коэн [1]. На последствиях террора, включая его следы в исторической памяти, сконцентрировано внимание Нэнси Адлер [2]. На двойственность позиции государства в отношении жертв террора указывают Кэтлин Смит и Марк Юнге [3]. Воспоминания о сталинской эпохе тех, кто пережил ГУЛАГ, и приверженцев Сталина сопоставляет А. Хошчайд [4]. Нормативность российских исследований с указанием, что «следует помнить», непродуктивность использования международных моделей и сравнений, в частности аналогию с постнацистской Германией, критикует Михаил Габович [5]. На отражение в дискурсе террора не травмы, а желания вернуться после смерти Сталина к старой ленинской программе обращает наше внимание Полли Джонс [6]. Наработки общества «Мемориал», его создателей и сотрудников заслуживают особого рассмотрения, что будет делаться по ходу доклада.

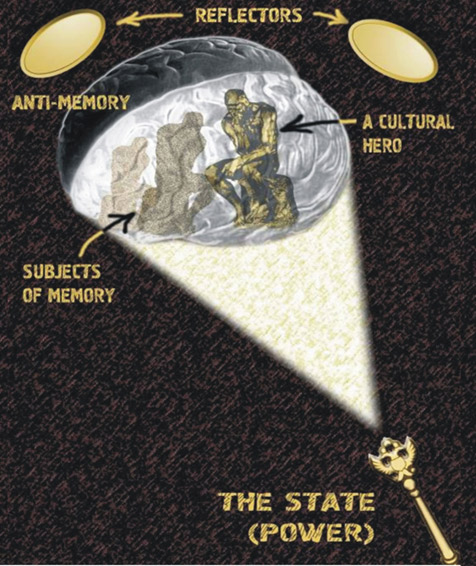

С учетом этих и других подходов мне бы хотелось предложить новые аспекты анализа проблемы, связанные с пространством памяти. Пространственный подход использовался мной при анализе памяти в СССР/России об Октябрьской революции, Сталине и Победе в Великой Отечественной войне [7]. Смысл его заключается в том, что память, словно луч прожектора, выхватывает из тьмы минувшего сокрытые там объекты, которые часто смотрятся искаженными. Трехмерность становится условной. Властвует в пространстве памяти тот, кто направляет свет, — власть, историк, писатель или очевидец событий. Способ, каким властвующий субъект преподносит прошлое, локализуя его или, напротив, увеличивая зону освещения, регулируя яркость «прожектора», а также направленность и интенсивность его лучей, можно назвать проектом памяти. В данном случае я акцентирую внимание на том или ином режиме власти, который проектирует не только настоящее и будущее, но и прошлое. Точнее, не само по себе прошлое, но его интерпретации и восприятие.

Проект памяти расчленяет прошлое на две части — актуализируемую (то есть «освещаемую») и игнорируемую (как правило, преднамеренно). В свою очередь, актуализируемая часть также неоднородна. В ней можно выделить два отличающихся друг от друга начала, которые следует обозначить культурным героем памяти и субъектом памяти. Культурный герой памяти — это некий образ, отдельная персона или несколько личностей (а то и целая большая группа людей, выделенных из остальной массы по какому-то признаку), наконец, определенная идея или тенденция, которые преподносятся тем или иным проектом памяти в качестве главного творца «высвечиваемого» прошлого.

Однако при таком «высвечивании» под лучами волей-неволей оказываются не только подобные культурные герои, но и другие сопряженные с ними субъекты памяти, которые, однако, не вписываются в сценарий реализуемого властью проекта. Отсюда очевидное стремление «осветителя» минимизировать роль и значение этих субъектов.

В результате на «высвеченном» участке прошлого разворачивается противостояние между культурными героями и субъектами памяти. Первые должны отрабатывать свой исключительный статус, вторым же просто приходится отстаивать собственное право на историческое существование. Данное противостояние невозможно скрыть: ведь оно происходит под лучами, направленными на культурных героев, но попадающими одновременно (и неизбежно) и на субъекты памяти.

Противостояние между культурными героями и субъектами свойственно любому проекту памяти, то есть виртуальной реконструкции прошлого. Именно поэтому в исторической действительности подобной конкуренции могло вовсе не быть. Правда, для проекта памяти это обстоятельство не играет никакой роли. Наблюдая за схваткой культурных героев и субъектов, мы созерцаем отнюдь не картины прошлого, но лишь отраженную в реалиях минувшего конъюнктуру настоящего.

Не «высвеченная» властью территория прошлого — это зона антипамяти; бесполезная или нежелательная для «проектировщика» область, в которую он норовит переместить неугодные ему субъекты, чтобы те не мешали «правильному» восприятию действий культурного героя.

Такова принципиальная модель пространства памяти, в которую мы можем помещать то или иное историческое событие.

Проект памяти по Сталину

Память о той цепи событий, которая известна в истории под названием «Большой террор», складывалась буквально по живым следам чудовищных преступлений, совершенных государственной властью против тех слоев, которые якобы нарушали политическую и социальную «гомогенность» советского народа.

Власть представляла официальный образ того времени так: к 20-летию Советского государства в стране установилось спокойствие, потому что безжалостно были ликвидированы классовые враги, уничтожены вредители, двурушники и троцкисты. Все факты выстраивались как подтверждение реализации революционных устремлений большевиков. В то же время «враждебное окружение» остается, «иностранные шпионы» не дремлют. Для поддержания уверенности власть все время сравнивала новый строй и старые царские времена. На этом фоне главному культурному герою памяти — партии Ленина-Сталина — придавались религиозно-мифологические черты. Она, высвободившая народ из рабства, — в центре «священной истории», со своими «канунами», своими демиургами и пророками, подвижниками и мучениками, своими ритуалами и обрядами. Эта партия разгромила право-троцкистский блок, разоблачила заговор против Ленина и Советского государства, приняла самую демократическую в мире сталинскую Конституцию и одержала триумфальную победу на выборах 1937 года в Верховный Совет.

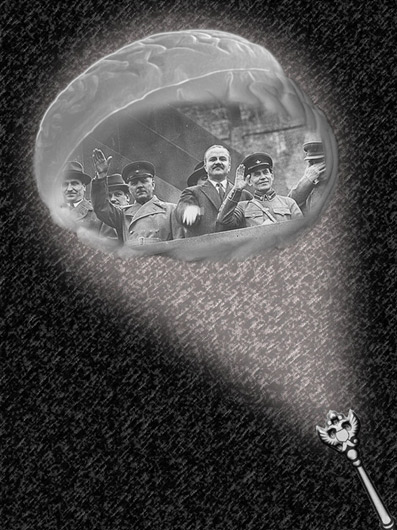

Тотальная регламентация прошлого, надсадно вдалбливаемые в головы нужные акценты, оценки и интерпретации, стерилизация представлений о революции в соответствии с конъюнктурой борьбы с «внутренними врагами» — все это свидетельствовало о том, что режим создает требовавшийся ему проект памяти. Насколько твердо расположились в нем субъекты памяти, предположить было крайне трудно. К примеру, если внимательно присмотреться к групповой фотографии членов Политбюро, стоящих на Мавзолее и приветствующих колоны ноябрьской демонстрации 1937 года, то можно заметить, что в самом центре находится улыбающийся Николай Ежов и правее — сам Сталин. Никто не мог представить, что год спустя его начнут задвигать в зону антипамяти, а террор будет обозначен как «ежовщина».

Политика массового террора дискредитировала революцию, сделала невозможной опору на память о Гражданской войне или раскрестьянивании, когда противостояние было открытым и понятным. Перед угрозой внезапной репрессии был каждый человек, впервые перестали работать любые возрастные, классовые, национальные и другие перегородки между людьми. Каток террора перемешал все. У Александра Твардовского, чьи родители-крестьяне были сосланы как кулаки, есть такие строки:

…За одной чертой закона

Уже равняла всех судьба:

Сын кулака иль сын наркома,

Сын командира иль попа…

Зато уж вот где без изъятья

Все классы делались равны,

Все люди — лагерные братья,

Клеймом единым клеймлены.

Общая память разбивалась на куски в результате быстрого изменения служебной и бытовой среды — члены семей «врагов народа», как правило, ничего не знали о судьбе арестованного: куда он был сослан, жив или мертв, родным репрессированного трудно было найти работу, перед ними закрывались двери так называемых «приличных» квартир. Нередкими были случаи бегства из дома кого-то из супругов, разводов, разлучения детей с родителями.

Исчезала, стиралась и овеществленная память. В отчаянной, но тщетной попытке спасти свою жизнь жена одного арестованного начальника изуродовала семейный фотоальбом — повырезала из карточек все изображения мужа с другими политическими деятелями, пока пребывавшими в фаворе [8]. Чужие личные вещи, домашняя утварь, мебель, предметы искусства при аресте конфисковывались, а потом делились в НКВД или продавались через спецмагазины, присваивались дома, дачи, земельные участки высокопоставленных жертв.

То, как все это делалось, то, как выстраивался стерильный образ памяти, на самом деле свидетельствовало о политической нестабильности ситуации. Центральный элемент террора — приказ наркома внутренних дел Ежова от 30 июля 1937 года за № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» (на чекистском жаргоне «кулацкая операция») — разрабатывался в строго секретной обстановке и был известен ограниченному кругу руководителей. В этом же кругу постепенно осознавалась неэффективность репрессий и той социальной политики, в которой установка на «перевоспитание преступников через труд» сменилась суровостью уголовного законодательства, а инициатива и энергия работников тормозятся атмосферой недоверия и подозрительности.

Пятнадцать с половиной месяцев (с августа 1937-го по ноябрь 1938-го) понадобилось Сталину и его окружению, чтобы прийти к запрету арестов и депортаций «врагов народа», ликвидировать тройки — внесудебные чрезвычайные органы, составлявшие центральное звено репрессивного института Большого террора. Теперь аресты формально могли проводиться только по решению суда или с санкции прокурора. Однако ни тогда, ни после смерти Сталина о тройках как инструменте государственного насилия старались не вспоминать. То, что подобные органы являлись незаконными и сами порождали беззаконие, никогда не обсуждалось. Преданным забвению оказалось и самое грубое нарушение законности — вынесение тройками смертных приговоров за проступки, которые даже тогдашним Уголовным кодексом РСФСР карались, в самом крайнем случае, наказанием в виде лишения свободы на короткий срок.

Тем не менее, прозвучавшая резкая критика НКВД и прокуратуры вызвала большие надежды на реабилитацию сотен тысяч неправедно осужденных граждан, загнанных в зону антипамяти. Однако в официальных циркулярах и директивах понятие «реабилитация» отсутствовало. Высшей заповедью оставалось стремление избежать всякого политического или социального риска. Поэтому саморазоблачения производились только верхушкой власти. Подводя 17 ноября 1938 года итоги кампании репрессий, Сталин и Молотов признали, что полная победа над врагами не достигнута. Кто воспрепятствовал? Оказывается, НКВД и прокуратура, совершенные ими «ошибки». Так выглядел механизм приписывания вины, использовавшийся в сталинском дискурсе 30-х годов. Если рассматривать решение 17 ноября не просто как осуждение ошибок, искажений, превышения компетенции и эксцессов, а как запрет, казалось бы, обычной, считавшейся законной практики НКВД и милиции, то можно получить и реальное представление о полномочиях, которыми были наделены эти органы в течение почти полутора лет начиная с августа 1937 года. Они пронизали страхом все сферы жизни, и это надолго отпечаталось в индивидуальной и коллективной памяти.

Но как это ни парадоксально, именно со Сталиным многие люди связывали надежду уцелеть в царстве всеобщего страха. Родилась технология «децимации наоборот»: не уничтожение каждого 10-го, а сохранение жизни каждому 10-му. Может, потому не было сопротивления террору, что каждый считал: я буду тем самым десятым, которого не накажут? Отсюда усиление магнетизма фигуры Сталина: сначала он, подобно Бонапарту, балансировал между классами, теперь — между аппаратом и массой, между разобщенными служащими государства, между членами первичных ячеек общества, охваченных страхом и надеждой людей. Для кого-то — каждого десятого, оставшегося невредимым после террора, — он навсегда в памяти останется прав.

Окончательные черты проект памяти о Большом терроре обрел в 1939 году. Именно тогда, в год своего шестидесятилетия Сталин, положительно оценив результаты террора, раскритиковал НКВД и прокуратуру за «ошибки», которые воспрепятствовали «полной победе над врагами». Запретом на проведение массовых арестов и депортаций, ликвидацией внесудебных органов (троек) Большой террор объявлялся законченным. При этом снималась ответственность с партийного и государственного руководства за массовые репрессии. Просьба наркома НКВД Николая Ежова об отставке была весьма кстати, а новый нарком — Лаврентий Берия — сразу же заявил о «возвращении к законности». Часть жертв «ежовщины» — тех, кого не расстреляли и кто сумел дожить в лагерях и тюрьмах до 1939 года, освободили как «необоснованно репрессированных». По различным оценкам, выйти на свободу позволили в общей сложности от 110 до 300 тысяч заключенных [9]. Точной цифры никто не знал, но этого было достаточно, чтобы создавать образ несправедливого террора, а значит, все видящего Сталина, которого все-таки обманывают сподвижники. А вот о людях с клеймом «враг народа» исподволь стал складываться стереотип, который утвердился надолго, — «органы не ошибаются».

Свойственная сталинскому проекту памяти своего рода инверсивность, вывернутость наизнанку рано или поздно даст о себе знать. На культивирование правильных образов субъектов памяти и на изоляцию зон антипамяти затрачивались колоссальные силы и ресурсы, что неизбежно приводило к тому, что подобному негативу уделялось намного больше внимания, чем позитивным культурным героям, которых чествовали и превозносили как бы по умолчанию. А значит, последние просто не развивались, не обретали в пространстве памяти новые — отвечавшие запросам времени — черты и характеристики, «бронзовели», утрачивали былую привлекательность. Зато их оппоненты по пространству памяти непрестанно совершенствовались — пускай и в отрицательном ключе. Но уже в силу такого движения они привлекали к себе гораздо больше внимания, чем омертвевшие культурные герои.

Обновление проекта памяти «духом ХХ съезда»

В памяти многих людей запечатлелся момент возвращающихся домой после смерти Сталина зеков. Истощенные и состарившиеся до срока, в телогрейках и с потрепанными чемоданами, они не могли не заставить вспомнить 1937-й, но еще важнее — задуматься о том, о чем предупреждала Анна Ахматова: «…Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили». Первые «дрожат за свои имена, должности, квартиры, дачи. Весь расчет был: оттуда возврата нет» [10]. По существу, в этих словах и заключался основный конфликт послесталинского проекта памяти о Большом терроре.

Что сообщила власть уцелевшим жертвам трагедии? В своей речи на ХХ съезде партии Никита Хрущев «проделал сложное балансирование». В пространстве памяти о терроре одновременно как его жертвы высвечивались находившиеся под политическим запретом троцкисты, зиновьевцы и бухаринцы, так и лояльные коммунисты, по отношению к которым были применены несоразмерные репрессии [11]. Иерархия выстраивалась Хрущевым следующим образом: лидеры оппозиции, а затем лояльные коммунисты. О целевых группах массового террора речи вообще не было.

Итак, используется тот же прием: в 1938–39 годах во всех преступлениях обвинялся Ежов, теперь — персонально Сталин. Вопрос о его соучастниках (и сообщниках), включая Хрущева, никак не обсуждался. Надо было поверить, что диктаторская система на самом деле держалась на воле одного человека. Вопрос о том, насколько неизбежно преступления сталинизма определялись самим типом режима, в какой степени отдельные личности или группы личностей использовали этот режим в собственных интересах, всячески обходился. И последовавшее за ХХ съездом постановление ЦК «О преодолении культа личности и его последствий» (30 июня 1956 года) подтвердило: власть не готова сделать уступки в оценке советской истории, не говоря уже о том, чтобы открыть доступ к архивам.

Проект памяти, отработанный в 1937–1939 годах, устоял и сейчас. Партия, вплоть до ее высших органов, осталась вне критики и сохранила позицию культурного героя. Однако теперь она предстала жертвой хорошо смоделированного обманного маневра не только НКВД, но и самого Сталина, который вступил в заговор с этим наркоматом, а также и с прокуратурой. Причины столь противоречивого проекта памяти о терроре Хрущев в своих воспоминаниях объяснял так: «За три года после смерти Сталина… мы не смогли разорвать с прошлым, мы не могли набраться мужества, внутренней потребности и приоткрыть полог и заглянуть, что же там за этой ширмой, что кроется за тем, что было при Сталине. Мы сами, видимо, были скованы своей деятельностью под руководством Сталина и еще не освободились от его давления» [12].

Новая картина памяти не могла обрести ясные черты из-за непоследовательных действий власти после ХХ съезда. К примеру, в директивном письме местным парторганизациям от 19 декабря 1956 года ЦК потребовал решительных мер по отношению к тем антисоветским элементам, которые «под флагом борьбы с последствиями культа личности… допускают демагогические выпады против партии». В письме указывалось, что из мест заключения возвратилось значительное число амнистированных и реабилитированных, а среди них и те, кто «злобно настроены против советской власти». С ними предписывалось «поступать так, как мы всегда поступали с враждебными нашему строю людьми» [13]. Произвол чиновников, «обозленных сталинистов», в отношении трудоустройства реабилитированных приобрел масштабы социального и политического явления. Поэтому к концу 1950-х годов положение бывших политзаключенных усугубилось. Они почувствовали себя чужими в новом проекте памяти, поскольку их трагические воспоминания вступили в конфликт с официальной версией, транслируемой по всем пропагандистским каналам, включая школу. Многие из них признавались: «мода на нас прошла». Именно так выразилась одна из реабилитированных женщин, рассказавшая, что, окончив в 1960 году пединститут, долго не могла найти работу, хотя избытка школьных учителей вроде бы не наблюдалось [14].

Картину памяти осложняли и другие факторы. Арсений Рогинский указывает на противопоставление «гласности ареста» (открытости, с которой проводились аресты) «тайне реабилитации» — чуть ли не по секретному процессу. Когда государство подвергало свою жертву репрессиям, это становилось широко известно; когда же государству приходилось признавать свою «ошибку», это оставалось частным делом реабилитируемого. Но в обеих процедурах жертвы неизменно шельмовались. Они являли собой политическое недоразумение, поскольку сам факт реабилитации ставил власть лицом к лицу с прошлым. Реабилитированные являли собой укор — как прошлому, которое власть не могла защитить, так и настоящему, к которому она еще не приспособилась. Одна из бывших заключенных отметила: «Даже если бы нас приняли радушно, мы знали, что государство в целом все еще живет по прежним законам. Ничего существенного не изменилось… Нам вернули нашу свободу, но сделали это очень тихо» [15]. Реабилитация часто рассматривалась как условное прощение, и условие это: не вспоминать, обязательно молчать [16]. Существовал «неписанный, но часто упоминаемый общественный договор», который предлагали заключить прошедшим ГУЛАГ: «Мы вас освободили, поможем с работой и с некоторыми льготами и оставим в покое. За это вы должны не предъявлять политических требований и не разглашать обстоятельств прошлого» [17].

Однако немало было и таких пострадавших, которые вслед за Константином Рокоссовским могли повторить: «Товарищ Сталин мне святой» [18]. Маршал, которому в тюрьме сломали ребра и выбили восемь зубов, отказался участвовать в антисталинской кампании Хрущева. Этой кампании пассивно или активно противостояла большая группа обывателей, которая не видела разницы между освобожденными уголовниками и политическими заключенными, которая не доверяла людям с «нечистым» прошлым: «Клеймо снято, а пятно осталось», — обращался один чиновник к реабилитированному зеку [19]. Балерина Майя Плисецкая была потрясена, когда дворничиха, наблюдающаяся за арестом ее отца, воскликнула: «Скорее бы вас всех перестреляли, сволочи проклятые, враги народа» [20].

И тем не менее, значительная часть общества участвовала в судьбе жертв террора, всячески помогала им, более того, нередко видела в зеках «нечто романтическое», «факелоносцев правды и чистоты», принимала их «как героев» [21]. Под влиянием таких людей в 1961 году на XXII съезде Хрущев попытался скорректировать свой проект памяти, предложил убрать тело Сталина из Мавзолея, освободить города от памятников Сталину, установить памятник жертвам террора. Власть не могла не учитывать и идейное брожение среди молодежи. Новое поколение, выросшее в других социальных условиях, не захотело принимать ту картину прошлого, которую ей предлагали сверху. Отсюда духовные поиски, борьба за «чистоту» марксизма-ленинизма, за «возвращение к ленинским нормам» и «заветам» первого поколения большевиков. Молодые писатели открыто призывали привлечь отцов к ответу, пропагандировали пренебрежение к «историческому опыту» в пользу опыта «личного», в пользу самостоятельного изучения истории и жизни, без оглядки на идейные схемы и предписания сверху [22].

Несмотря на то что власть не сумела взять в свои руки инициативу по обновлению проекта памяти о революции и Большом терроре «духом ХХ съезда», это произошло само собой и даже где-то вопреки стремлению режима локализовать борьбу с «культом личности» и не допустить тотального пересмотра советской системы ценностей и приоритетов. Субъекты памяти и зоны антипамяти не то чтобы были радикально пересмотрены — просто о них стали говорить по-другому, а общество, в свою очередь, восприняло подобное изменение тональности как свидетельство приближающихся радикальных перемен. Обнародование последних ленинских работ в каком-то смысле «реанимировало» окончательно «забронзовевших» культурных героев. Более того, на какое-то время эти культурные герои — оживленные ХХ съездом и по-новому понятые — вновь стали привлекать к себе большее внимание, чем их антиподы.

Лукавая хрущевская десталинизация предопределила брежневскую стыдливую ресталинизацию. Борьба Хрущева с культом Сталина изобиловала невнятными шагами и недосказанными до конца разоблачениями. В каком-то смысле брежневская ресталинизация явилась, пускай стыдливой, неуверенной, с бесконечными оглядками на мировое общественное мнение, попыткой вернуть пошатнувшуюся советскую систему в равновесное положение. В отношении сталинской эпохи ужесточалась цензура. Доклад «комиссии Шверника» и материалы Ольги Шатуновской о массовом терроре были спрятаны в архив. Реабилитация свернута, забыта была и инициатива Хрущева по строительству мемориала жертвам сталинского террора.

При доминировании официальной истории, задвинувшей Большой террор в зону антипамяти, пережившие его начали писать мемуары или собирать материал для будущих исследований — Сурен Газарян, Анна Ларина, Евгений Гнедин, Лидия Гинзбург, Лев Копелев, Рой Медведев, Антон Антонов-Овсеенко и др. «Свидетельская психотерапия» помогала преодолевать страдания памяти. С середины 1970-х годов Арсений Рогинский, Михаил Гефтер, Александр Даниэль, Лариса Богораз и другие уже постоянно занимались сбором и обработкой документов, которые проясняли историю репрессий. Тревожат читателей произведения Юрия Трифонова, проникает в СССР книга Роберта Конквеста «Большой террор» 1974 года издания [23], распространяется бесцензурная литература — тамиздат.

Перемены в политике власти по отношению к сталинской эпохе и к террору позволяет лучше понять судьба писателя Варлама Шаламова. Он остро реагировал на все колебания и отступления в этой политике. К примеру, в 1964 году, столкнувшись при оформлении пенсии с необходимостью обратиться в лагерные архивы, он узнал, что доступ к ним фактически закрыт, и на основании этого пришел к выводу, что все дела заключенных уничтожены. Продолжение работы над «Колымскими рассказами» получило в связи с этим особую мотивацию. Тема памяти, ее податливости ходу времени и необходимости постоянно перебарывать свойственную человеку тягу к скорейшему забыванию плохого, становится для писателя главенствующей. «Искусство жить, — пишет Шаламов, — если таковое имеется, есть по существу искусство забывать» [24]. Но он не желает принять эту истину по отношению к себе, а тем более, по отношению к социальной памяти общества: «на свете нет ничего более низкого, чем стремление “забыть” эти преступления».

В сущности, все шаламовские рассказы, которые с 1966 года писались «в стол», являют собой протест против забвения, санкционированного государством, но особенно громко и отчетливо эта тема звучит в рассказе «Перчатка» (1972), открывающем его последний сборник:

«Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, бараки сровнены с землей, ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах Серпантинки [25] процвел иван-чай — цветок пожара, забвения, враг архивов и человеческой памяти.

Были ли мы?

Отвечаю: “были” — со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа» [26].

Возвращение памяти

В 1987 году Михаил Горбачев резко радикализирует отвергнутый хрущевский антисталинизм и предлагает новый проект памяти о терроре. Начинается второе возвращение пострадавших, мертвых и живых. В сентябре 1987 года ЦК создает Комиссию по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х и начала 50-х годов (сначала ее возглавлял Михаил Соломенцев, а с июля 1988 года Александр Яковлев). За два года (1988–1989) было реабилитировано более 1 млн сталинских жертв, тогда как при Хрущеве за восемь лет — 700 тыс. человек. В 1991 году был издан указ о реабилитации всех оставшихся.

Однако новый проект памяти о трагедии встретил серьезное сопротивление, причем по линиям, отличным от хрущевского времени. В среде «послушных» историков были заметны колебания и использование различных уловок: да, были массовые репрессии и преступления, но одновременно — трудовые рекорды, всеобщие выборы и энтузиазм; да, был террор, но не заключается ли причина жестокости и репрессий в тайной, никогда не диагностированной душевной болезни Сталина? По мере расширения гласности противники обратились к тяжелой артиллерии — письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», направленное на историческую реабилитацию Сталина, а значит, и созданной им системы [27], внесло смятение в ряды сторонников подлинной памяти о терроре и его жертвах. Последовавший меньше чем через месяц — 5 апреля — редакционный ответ «Правды» обостряет проблему разоблачения Сталина и сталинизма.

Популярные публицисты размышляли о том, что в рождении сталинизма и присущего ему насилия в той или иной мере участвовали представители всех уровней государства и общества, что причины этого не могут быть сведены только к личному страху или эгоизму. Они (эти причины) связаны и с определенными амбициями (личными, патриотическими или другими), влиянием идеологической обработки и даже просто с привычкой почитать «начальство». Ясно, что сталинский режим в проведении террора опирался, по крайней мере, на пассивное сотрудничество представителей различных общественных слоев. Поэтому в феномене Сталина и проводимой им политики Большого террора необходимо отличать то, что являлось специфичным для этой личности, и то, что определялось системой и от Сталина не зависело.

Тогда еще мало кто подозревал о коварных ловушках преобразования пространства памяти, о потенциальной опасности, которая коренилась в историческом сознании, — опасности того, что на деле оно окажется суммой стереотипов, своего рода трансформером, открытым для любых манипуляций. То есть деконструкция тоталитаризма способна оборачиваться его реконструкцией под флагом возвращения к «исторической правде». Горбачевская десталинизация походила на десталинизацию хрущевскую в том, что она точно так же поменяла местами культурного героя и субъектов, оставив при этом нетронутыми заповедные зоны антипамяти. Конечно, таких зон на излете 80-х стало гораздо меньше, чем на излете 50-х, да и уровень закрытости был уже гораздо слабее. Однако они сохранялись — причем уже самим фактом своего существования в виде аморфных и легко проницаемых сегментов пространства памяти такие зоны как бы провоцировали действия, направленные на слом в принципе всего советского проекта памяти о Большом терроре, а значит, и о Сталине.

Судьба этого проекта оказалась весьма противоречивой. Во-первых, у нового режима не было ни сил, ни желания полностью уничтожить этого культурного героя и связанную с ним политику. Во-вторых, официальному, пускай слабому и половинчатому, проекту антипамяти был противопоставлен мощный и хорошо организованный контрпроект, отражавший настроения значительной части общества и его элит. Серьезным осложнением, в частности, являлись попытки идеологов национализма дискредитировать лидеров общественного мнения, обвинив их в «европеизме», отсутствии патриотизма и даже антикрестьянских настроениях [28].

В этих условиях у общественных организаций впервые появляется возможность самым серьезным образом вмешаться в формирование нового проекта воспоминаний о терроре и направлять луч прожектора в пространство памяти. То, что было невозможным в 1960-е, случилось в конце 80-х. Немногочисленные структуры гражданского общества все заметнее перехватывали инициативу у власти, а значит, мутация пространства памяти стала лишь делом времени. Направление мутации было предзадано — рокировка культурных героев и субъектов памяти при превращении зон антипамяти в своего рода «зоны исторической истины». Подобная мутация означала не создание другого проекта памяти, а вытеснение существовавшего на протяжении десятилетий проекта откровенным антипроектом.

В 1988–1989 годах списки жертв политических репрессий стали публиковаться в газетах, чуть позже во многих регионах стали издавать «Книги памяти», куда вносились биографические справки пострадавших. Эти книги действительно стали одной из опорных точек памяти о сталинизме и терроре. Издающиеся в большинстве регионов России, они образовали библиотеку объемом почти в 300 томов, в них содержится в общей сложности более полутора миллионов имен казненных, приговоренных к лагерным срокам, депортированных.

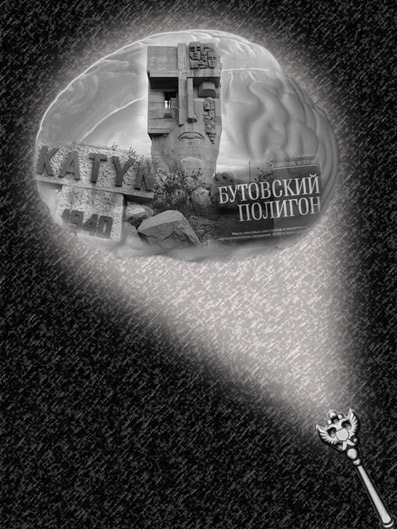

Однако для наглядной, образной демонстрации повседневности и массовости Большого террора первоначально не хватало предметов овеществленной памяти. Целенаправленное комплектование документов и материалов велось практически только историко-просветительским обществом «Мемориал», официально учрежденным в январе 1989 года. Ярким примером публичного представления личной памяти явились «недели совести» в сотнях клубах по всей стране. В ходе их проведения открывались «стены памяти», на которые каждый мог повесить или приклеить, что хотел: документ, письмо, фотографию. Восстановление памяти включало в себя такие болезненные моменты, как идентификация забытых жертв в тысячах отчетах и безымянных захоронений. В конце 1980-х — начале 90-х знание о тайных могилах выплеснулось наружу и оказалось востребованным общественным сознанием. В разных регионах возникли поисковые и инициативные группы. Часть массовых захоронений была выявлена; некоторые из них обозначились в общественном сознании как «основные» для данного региона. Но как справедливо подчеркивает директор научно-исследовательского центра «Мемориала» Ирина Флиге, лишь небольшая часть «выявленных» и статусных, с точки зрения массового сознания, захоронений подтверждена документально и/или имеет официальный статус. Далеко не все из достоверно известных на сегодняшний день мест массовых захоронений посещаемы и имеют памятные знаки. Более того, этим местам угрожает забвение, как вследствие сознательных действий местных властей и землепользователей, так и по естественным причинам: уходит поколение носителей личной памяти о погибших [29].

Общество возвращалось и к таким безответным вопросам, как массовая вина, как вовлечение 5% населения (по некоторым оценкам) в число тайных информаторов и не менее миллиона людей на работу в системе ГУЛАГа. Раздался призыв найти палачей и судить их. Однако попытка вывести виновных на авансцену пространства памяти вызывала неоднозначную реакцию: ведь их было немного, в престарелом возрасте, они апеллировали к выполнению приказов. Да и жертвы террора уже не хотели никакого суда. Вслед за Роем Медведевым они поддерживали «Суд истории», который вынесет палачам свой вердикт.

Борис Ельцин своими указами еще сильнее изменил пространство памяти о терроре: реабилитировал всех граждан, пострадавших от политических репрессий, начиная с октября 1917 года, т.е. не только сталинских; признал статус жертв за миллионами детей репрессированных родителей, распространив на них право на компенсации [30]; объявил 30 октября днем национальной скорби по жертвам советских политических репрессий; допустил бывших репрессированных и их родственников к их делам в архиве ФСБ.

Но затем, неожиданно для многих, пространство памяти стало усложняться. Экономические меры, введенные в начале 1990-х годов и получившие название «шоковая терапия», вызвали невиданный экономический кризис. Приватизация для «своих», коррупция и мафиозная преступность, гиперинфляция, выведшая 75% людей за черту бедности, социальная несправедливость, беспризорность детей, нищенство сделали воспоминания о Большом терроре неактуальными. Новая эпоха породила миллионы своих жертв. В этих условиях в центр пространства памяти снова стала выдвигаться фигура Сталина: «вопиюще незаслуженные богатства и привилегии заставили взглянуть на его репрессии как на адекватное наказание реальных врагов народа» [31]. Под занавес правления Ельцина в декабре 1998 года в Государственной Думе даже голосовался вопрос о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому [32]. В одном из интервью член правления «Мемориала» Никита Петров не скрывал своего разочарования: «Это… симптоматично, это и есть знамение нашего времени: начиная с середины 1990-х годов говорить о преступлениях советского режима стало немодным — не запрещено, но непопулярно. Власть, в частности, препятствует в доступе к архивам, которые содержат сведения об этих преступлениях… Приостановлен процесс рассекречивания документов, связанных с репрессиями. И это вопреки указу Ельцина, принятому еще в 1992 году, — о рассекречивании всех материалов, связанных с массовыми репрессиями. Указ есть, но его не выполняют. Ничего не делают! Увы, к сожалению, и научно-историческая общественность, и общество в целом с этим мирятся» [33].

Борьба проектов памяти

Начиная с 2004 года новый режим власти попытался избрать миф в качестве познавательного инструмента советского прошлого. Старые знания и законы можно опровергнуть новыми, а мифы не дают такой возможности, они повторяют канонические объяснения. Именно с этой стороны и стали предприниматься попытки ресталинизации. Одновременно с экранизациями произведений Анатолия Рыбакова, Александра Солженицына и Шаламова, показывающих Сталина как преступника и тирана, в сериалах типа «Сталин. Live» выстраивался образ победителя, архитектора порядка и справедливости. Акцент на предзаданной Победе в войне должен был вытеснить память о репрессиях.

Прощание с советским и имперским прошлым или попытки реанимации его в новых формах так или иначе связаны с процессом десталинизации или ресталинизации. В навязываемых сверху учебных пособиях и учебниках обосновывалась ускоренная модернизация СССР как высшая цель, достигаемая «любой ценой». ГУЛАГ трактовался как досадный, побочный продукт эффективной сталинской политики, а Большой террор объяснялся стремлением верховной власти «не потерять контроль над страной» [34]. Курс на позитивную идентичность, в которой нет места памяти о терроре и постыдных страницах прошлого, подкреплялся действиями образованной Кремлем Комиссии по противодействию фальсификации истории для защиты традиционных для советского периода исторических оценок.

Казалось бы, стал отчетливо проступать новый проект памяти о терроре. Однако его четкость странным образом размывалась позицией первых лиц государства. На состоявшейся в июне 2007 года встрече с историками и обществоведами Владимира Путина явно покоробил призыв создать «заповедники» в отношении прошлого, он призвал не забывать о Большом терроре, быть добросовестными в подходе к фактам. Через два года, в День памяти жертв политических репрессий 30 октября Дмитрий Медведев заявил о том, что террору и преступлениям Сталина не может быть оправдания. В этом русле находилась и представленная в 2011 году президентским Советом по правам человека программа «Об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». Она продемонстрировала очевидный разрыв с той исторической политикой, которая была намечена с 2004 года. Однако по методам действий и те и другие инициаторы старо-новых проектов памяти мало чем отличаются друг от друга. Представители обеих сторон предусматривают политизацию истории, запреты, надзор, наказуемость за инакомыслие, унификацию подходов к прошлому, причем уже на стадии обучения истории в школе. Поэтому, когда читаешь, что десталинизация — «невежество, инквизиция и гражданская война», сразу хочется узнать, а к чему вела программа, связанная с «эффективным менеджером», забвением и снятием ответственности с политических режимов за «счастливое прошлое».

Свой проект памяти о терроре последовательно развивал в последнее десятилетие «Мемориал». «Виртуальный музей ГУЛАГа» объединил разные музейные и выставочные инициативы в разных точках России и странах бывшего Советского Союза [35]. «Некрополь ГУЛАГа» — впечатляющий реестр около 800 памятных мест, связанных с расстрелами и захоронениями, лагерными кладбищами и кладбищами спецпоселков. К сожалению, эта память практически ничем не защищена на будущее: у мемориальных кладбищ террора нет ни регламентов, ни юридического статуса [36]. Завершается многолетний проект «Топография террора» — исследования, объединенные идеей «привязки» материалов об истории репрессий к местности (по аналогии с известным немецким проектом Topographie des Terrors), в частности, карательные институции советского периода на карте Москвы [37]. Образовательные проекты общества «Мемориал» связаны с подготовкой учебных пособий для учителей истории и обществознания «Большой террор и его отголоски». 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, педагогам из разных городов России предлагается проводить по его материалам уроки для старшеклассников. Начиная с 1999 года среди школьников России ежегодно проводится исторический конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век». В 2011 году он был посвящен 75-й годовщине Большого террора. Организаторы конкурса руководствуются тем, что сегодняшние ученики становятся не только свидетелями того, что происходит с памятью о репрессиях и ГУЛАГе, но и жертвами интенсивного процесса новой мифологизации и инструментализации советского прошлого [38].

Таким образом, в пространстве памяти о терроре сегодня в неразрывное целое сплелись сразу три проекта — старый советский, новый официальный антипроект (риторика носителей верховной власти, программы советов и комиссий) и общественный контрпроект.

Опасности забвения

Двадцать лет назад не было сомнений в том, что память о Большом терроре станет общенациональной. Сейчас, по оценке многих экспертов, пространство этой памяти приобретает противоречивые очертания и все больше сужается. Чтобы эта память не стала раздробленной, фрагментарной, вытесненной на периферию массового исторического сознания, необходимы общие усилия государственных и общественных институтов. Подлинная память о Большом терроре 1937–1938 годов не должна зависеть от политизации прошлого, от электоральных баталий, вносящих раскол в общество. Преступления, совершенные сталинским режимом, «вне профессионального исторического описания могут оказаться в преисподней забвения, если не войдут в долгосрочную индивидуальную память» [39].

Дан Динер обращает наше внимание на то, что в Германии мемориальные места и ритуалы, предостерегающие от повторения преступлений нацизма, явно отличаются от пассивной дани памяти жертвам сталинской диктатуры в бывшем Советском Союзе. Причины этого расхождения очевидны: преступления Гитлера вошли в коллективную память немцев и хранятся в памяти других народов как преступления немецкой нации. В отличие от этого, преступления Сталина и коммунистического режима едва ли могут быть представлены в форме преступлений, совершенных русскими [40]. С этим можно было согласиться до момента, пока не развернулись на постсоветском пространстве «войны памяти» [41]. И тем не менее, вопросы, которые ставит Динер, заслуживают серьезных размышлений, поскольку формирование на постсоветском пространстве исторической памяти, в которой подобающее им место заняли бы преступления Сталина, довольно проблематично. Как можно удержать в голове преступления, которые ускользают из этнической, а тем самым и долгосрочной памяти? Можно ли сохранить воспоминания о преступлениях, совершенных не во имя такой сообщности, как нация, а во имя какого-то социального образования, например класса? Какие предшествовавшие этим событиям этнические образы необходимо активизировать с тем, чтобы обеспечить вхождение происшедшего в историческую память? [42]

Как никогда актуальным в подлинном пространстве памяти становится не только чувство вины перед жертвами террора, но и предостережение от повторения подобной трагедии. Думается, неслучайно в тезисах общества «Мемориал», посвященных 75-летию Большого террора, подчеркиваются пугающие аналогии с эпохой 1937 года, которые можно найти в сегодняшней России. В тезисах отмечается «рефлекторная неприязнь сегодняшнего государственного аппарата к независимой общественной активности, непрекращающиеся попытки поставить ее под жесткий государственный контроль», обращение к концепции «враждебного окружения» как одному из главных оправданий сталинского террора. Действительно, последние законы о митингах, клевете, иностранных агентах, цензуре в Интернете, планирующиеся законы о волонтерах, клевете на судей, о богохульстве — все это подталкивает к историческим аналогиям.

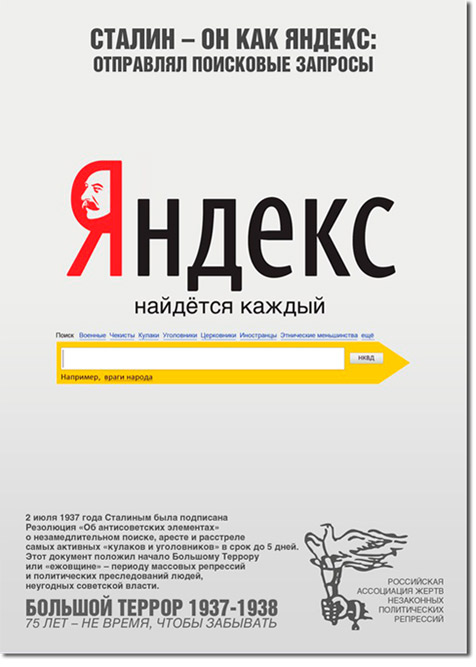

Однако есть и другая опасность в обращении с памятью о прошлом. Два месяца назад в российском медийном пространстве произошел неприятный казус. Продюсер рекламных спецпроектов телеканала «Дождь» Илья Техликиди придумал и реализовал серию социальных принтов (плакатов), на которой Иосиф Сталин сравнивается с самыми модными hi-tech компаниями современности. Сравнение вызвало скандал в социальных сетях: большинство их обитателей считают, что в проекте форма затмила содержание, а попытка познакомить online-поколение со страшными страницами отечественной истории, включая Большой террор, обернулась популяризацией образа Сталина. К примеру, в плакатной серии Сталин сравнивается с социальной сетью Facebook, поскольку он тоже «призывал делиться информацией»; с сервисом коротких сообщений Twitter, так как «был краток»; с «Яндексом», потому что «отправлял поисковые запросы».

На других плакатах Сталина сравнивают с YouTube — «позволял загружать и отправлять», «ВКонтакте» — «пленил миллионы», «Foresquare» — «показал, где чье место» и Apple — «дорого обошелся».

Внизу каждого плаката мелким шрифтом приводится соответствующая историческая справка, например, на плакате про «Яндекс»: «2 июля 1937 года Сталиным была подписана резолюция “Об антисоветских элементах” о незамедлительном поиске, аресте и расстреле самых активных “кулаков и уголовников” в срок до пяти дней. Этот документ положил начало Большому террору, или “ежовщине”, — периоду массовых репрессий и политических преследований людей, неугодных советской власти» [43].

Самое же примечательное, что в публикации журнала «Большой город», которую процитировали многие СМИ, сказано, что серию плакатов сделала Российская общественная организация жертв незаконных политических репрессий к 75-летию начала Большого террора. Логотип организации, действительно, есть на каждом плакате. Однако в самой организации ни одного из этих плакатов в глаза не видели. А если бы увидели, то стало бы очевидно, что на мелкий шрифт о Большом терроре из пояснений к плакатам мало кто обратит внимание: в памяти останется яркий образ того, что Сталин — это современно и прикольно!

Данный пример хорошо иллюстрирует тот факт, что память о Большом терроре и его организаторе каталогизируется сегодня в качестве товара в супермаркете идеологического ширпотреба. Выбор при таком раскладе становится делом вкуса, а не приятия или неприятия рациональных доводов из прежде закрытых для доступа зон антипамяти. Само противостояние культурных героев и субъектов памяти теряет всяческий смысл, когда выбор диктуется жаждой разнообразия, скоропреходящей модой или котирующимся стилем. Любое морализаторство становится бессмысленным, когда оценке подвергается не феномен памяти, а рыночный товар.

Примечания

Комментарии