Андрей Тесля

«Святой священник» vs. «яснополянский старец»

Как только вера становится «личной», таким же становится и Христос, считает Толстой. Знаменитый «кронштадский пастырь» склонен его лично поправлять.

2 680

2 680

Басинский П.В. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды. – М.: АСТ, 2013. – 572 с., ил.

Новая книга Петра Басинского получилась, в первую очередь, очень корректной: при обращении со ставшей в последнее время вновь взрывоопасной темой отношений образованного общества и православной церкви, он проявляет вкус и меру, не выбирая ни одной из простых позиций, стремясь понять каждую из сторон, но не за счет другой. Два главных персонажа остаются по сей день фигурами символическими, каждый из них имеет собственную мифологию и настоящие коллекции образов. И, как правило, высокая оценка одного из них автоматически означает негативное отношение к личности и/или деятельности другого. Тем ценнее нежелание Басинского создавать текст, в котором есть простые оценки: есть кто-то однозначно правый в конфликте и кто-то, кто заслуживает в нем безусловного осуждения. Цель здесь — понять логику сторон конфликта, понять ситуацию, которая оказывается бесконечно сложнее любых элементарных оценок.

Впрочем, фактическая тема книги не совпадает с подзаголовком — собственно «истории вражды» Льва Толстого и о. Иоанна Кронштадтского посвящены лишь немногие страницы да тексты, помещенные в приложении. Высказываний самого Толстого о кронштадтском батюшке немного, хотя, разумеется, столь яркая и характерная фигура 1890–1900-х годов не могла не привлекать его внимание. В отличие от Н.С. Лескова, своего постоянного корреспондента, пылавшего ненавистью по отношению к о. Иоанну и изливавшего ее и в своих статьях, и (уже не скованный цензурными ограничениями и нормами литературного приличия) в частной переписке, Толстой старался об о. Иоанне высказываться максимально сдержанно, а по большей части вовсе не высказываться. Показательно, что в переписке с Лесковым Толстой попросту не реагирует на высказывания первого в адрес священника и на приводимые им эпизоды, переводя раз за разом разговор на другие темы.

Напротив, о. Иоанн высказывался о Толстом в период с конца 1890-х много и, как правило, очень резко. Другое дело, насколько и в этом случае можно говорить о «вражде»: по крайней мере ни для Толстого, ни даже для о. Иоанна она не имела личного характера. Отец Иоанн, безразличный к художественным творениям Толстого, обличает не человека, для него лично значимого — или хотя бы дорогого как великий писатель, чьи духовные искания, при всей их неприемлемости для говорящего, оказываются небезразличными — в силу вопроса, как тот, кто создавал захватывающие душу своей глубиной и поражающие ум точностью и проницательностью произведения, настолько разошелся с Церковью, что вроде бы не осталось никакой возможной точки примирения? Для о. Иоанна в Толстом обличается принцип, зловредное учение, отцом и пропагандистом которого он почитает последнего.

Потому рассказываемая история оказывается выстраиваемой в двух планах:

— личный, биографический, в котором жизнь двух названных персонажей книги прослеживается параллельно, в ряде последовательных глав, с точки зрения их религиозных взглядов и деятельности, тщательно выделяя все точки совпадений и размежеваний;

— надличностный, где речь идет о расколе в самом обществе, лишь прорвавшемся в жесточайшем конфликте, символическими фигурами которого с двух противостоящих сторон оказались Толстой и о. Иоанн.

Учение первого — для образованных, преимущественно для мужчин: это вопрос о том, как строить свою жизнь, об ответственности за других (ведь для Толстого одной из важнейших, мучающих его проблем, имеющей для него сугубо личное измерение, останется проблема ответственности за тот социальный порядок, который для него будет порядком зла, где существует человек, поскольку каждое его рядовое, обыденное действие будет молчаливым сохранением и укреплением существующего зла, и даже отказ от действия окажется неспособен дать желанное ощущение «неприкосновенности», «несоучастия» творимому злу).

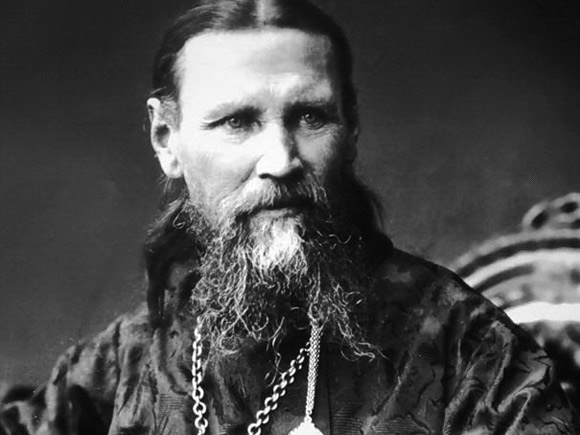

Деятельность второго была обращена преимущественно к «простым» людям — причем к тем, кто выпадал из поля зрения как интеллигентов (и право-, и левонароднического духа), так и большей части господствующей Церкви, — на мещан, мелкий городской люд, со своими повседневными бедами и заботами, уже не вызывающий симпатии, как крестьянин (в котором самые разные идеологи пытались разглядеть некие скрытые качества, долженствующие обосновать желаемое будущее или оправдать настоящее, защищая его от перемен), но совершенно дикий и, главное, бесперспективный с точки зрения образованных. Он стал — почти без образцов и предшественников — уникальной фигурой «святого священника», приходского батюшки, оказавшегося объектом почитания и даже ставшего причиной возникновения новой секты «иоаннитов», доставивших ему в конце жизни много неприятных минут.

Однако и Толстой, и о. Иоанн — при всех отличиях, делающих их содержательно по большинству положений радикально противоположными друг другу — имеют одну важнейшую черту. И тот и другой являются религиозными реформаторами, персонажами модерной религиозности — с формированием которой связаны и конфликт Толстого с Церковью, и деятельность о. Иоанна. Этот новый тип религиозности в качестве массового, формирование которого начинается в России в XIX веке, разрастаясь во второй половине столетия, предполагает сознательное принятие и усвоение религиозного исповедания.

Прежняя религиозность не предполагала от верующего обязательного принятия собственно «веры»: для того чтобы принадлежать к данной религиозной группе (а принадлежность к какой-либо группе была обязательна и определяла статус лица), требовалось соблюдать положенные ритуалы и воздерживаться от публичного отрицания некоторого набора утверждений. Вольтерьянцы XVIII века как правило спокойно проживали свой век без какого-либо конфликта с той конфессией, к которой они официально принадлежали, и, более того, не находили здесь противоречия, поскольку принадлежность к конфессии была не столько религиозным убеждением, сколько необходимым элементом социального и политического порядка. Собственно, подход иерархов не сильно отличался от обыденных представлений (да и трудно ожидать другого, поскольку они жили в «реальном мире»): взгляды Новикова, например, по заявлению митрополита Платона, были вполне православными — что было возможно лишь при условии, если под критериями «православия» (достаточными для данного статуса) понимать соблюдение положенных правил в публичной жизни и принятие этических норм, не противоречащих общепризнанным.

Проблемы начались в XIX веке: по мере того как религиозная принадлежность становилась «индивидуальной», а не «групповой» характеристикой, все в большей мере ставился вопрос о том, во что «на самом деле» веруют, например, крестьяне, официально числящиеся православными. Историями о «диких» с точки зрения «просвещенного наблюдателя» представлениях крестьян наполнена русская литература и публицистика. Однако ничего специфически русского в этих историях нет: посттридентская католическая литература (эпохи т.н. «вторичной христианизации» общества) наполнена аналогичными примерами, когда происходит столкновение элитарной по своему существу католической или православной догматики, выработанных и институционализированных духовных практик с народной религиозностью. Достаточно будет вспомнить хотя бы хрестоматийный пример святого Гинфорта — пса, почитание которого в окрестностях Лиона сохранялось с XIII века до 1930 года, несмотря на неоднократные запрещения со стороны духовных властей.

Толстой не мог, как бы он себя ни заставлял, уверовать в божественность Христа, уверовать в реальность пресуществления, со всем накопившимся раздражением излив свою злобу в 39-й и 40-й главах «Воскресения». Уникальное в ситуации Толстого — глубина требования к себе, искреннего и полного принятия догмата Богочеловечества, догмата Евхаристического таинства: он не мог остановиться на формальном принятии, не веруя, — и, как всегда и во всем, пошел до конца. Но отнюдь не личным было требование веры: это приносила эпоха, создавая уникальную конфигурацию противоречий. Если прадеды и деды Толстого могли быть, например, масонами и при этом православными, не видя в этом для себя противоречия, то для его времени оставаться официально православным, не разделяя православной веры, можно было только при условии, что к самой вере ты относишься не так, как требует сама Церковь (другое дело, что на исполнении этих требований она не настаивала). Православие, становясь все более «личной» идентичностью, при этом оказывалось в ситуации, когда оно было и государственной религией. Новый тип религиозности накладывался поверх сохраняющегося прежнего гражданского статуса, порождая новый тип кризиса, когда принадлежность к конфессии предполагала личную веру (и во все большей степени эта «личная религиозность» утверждалась и контролировалась — через расширение религиозного образования, в частности), но при этом оставалась связана со всей совокупностью прав и обязанностей подданного: искренне можно было лишь принимать, но за искреннее неприятие грозили разнообразные кары. Тем самым для Толстого это был вопрос об искренности и лицемерии: нелицемерно оставаться православным он не мог, поскольку теперь Церковь требовала именно внутреннего приятия веры, которой он в себе не находил.

Но ведь и для о. Иоанна речь шла о глубине личного исповедания, о личной вере — как требовалась таковая для чудотворения, как в центре священнического служения о. Иоанна оказывалась литургия — приобретая значение, совершенно нехарактерное для традиционного поведения православного священника: ради ежедневного ее совершения о. Иоанн идет на то, чтобы жить в белом браке, его религиозность вращается вокруг таинства Евхаристии (как оно же стало камнем преткновения для Толстого в его попытках принять церковную веру — «обойти», «не заметить» Богочеловечество Христа ему еще удавалось, тем более что это было «в духе эпохи» Ренана и Фаррара: «Христос как самый лучший из людей», но вот «не заметить» причастие, вкушение плоти и крови Христовой Толстой не смог, а поверить в пресуществление ему не удалось себя заставить). В той роли, какую в православии начало играть причастие (и сами Святые Дары) во второй половине XIX — начале XX века, можно увидеть католическое влияние (хотя вряд ли оно непосредственно сказалось на о. Иоанне, воспринявшем его скорее из расхожих представлений и далее по вполне предсказуемой логике «веры и чувств», со свойственным ему энтузиазмом — кстати, черта, вновь обычно приписываемая в отечественном публицистическом обиходе XIX века католичеству, — пошедшем до логического предела ежедневной литургии): существеннее, однако, не вопрос о культурных влияниях, а то, что и новая католическая религиозность XIX века, и русское православие оказывались в некоторых отношениях в сходных ситуациях.

Острота конфликта между Толстым и Церковью (нетипичным, но характерным лицом которой в этой ситуации оказался о. Иоанн) связана не с личными религиозными исканиями Толстого или персональными особенностями о. Иоанна Кронштадтского: это конфликт между требованием принадлежности к государственной религии и требованием искренности веры, конфликт между новой религиозностью и ее формами — и прежними рамками, которые взламывались тем же о. Иоанном в его священнической деятельности, но которые он стремился сохранить на надперсональном уровне. Данное противоречие ярко выражается в словах о. Иоанна корреспонденту газеты The Gardian, спрашивавшего его о мотивах вступления священника в «Союз русского народа» и торжественного освящения им хоругви и знамени «Союза». Отец Иоанн назвал две причины, побудившие его поддержать «Союз» и его программу: во-первых, «народ наш весьма невежественен и не способен сделать разумное избрание религии; поэтому гораздо бы лучше не давать ему повода сбиваться с истинного пути»; во-вторых, «наша интеллигенция ни к чему не годна, это безбожные анархисты, подобные Льву Толстому, которого они обожают, а я решительно осуждаю». В итоге оказывалось, что личная и искренняя вера требовалась принудительно, поскольку тот самый человек, который должен был сознательно уверовать во Христа, одновременно мыслился настолько невежественным, что допускать его до самостоятельного «избрания религии» нельзя ни в коем случае.

Комментарии