Екатерина Наумова

Капиталистические формы протеста во времена фашистской морали?

Современная российская гуманитарная поросль зачастую радикальна, резка. Но как она видит общество, в котором намерена найти себя?

4 628

4 628

© Victoria Pickering

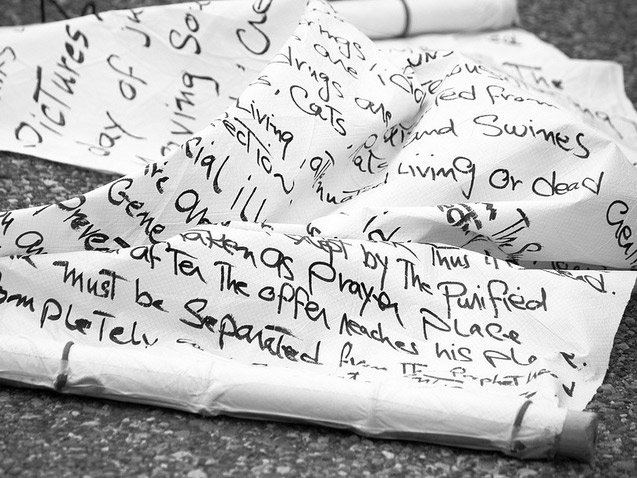

Предложенный вашему вниманию текст возник как реакция на политические, экономические и культурные [1] кризисные ситуации в Европе, Америке и России, особенно ярко разворачивающиеся в последние год-два. Я имею в виду и движение Occupy Wall Street, связанное с общим кризисом капитализма и системой кредитования в частности, и ситуацию в Греции, и погромы в Англии, и «Оккупай Абай» в России, и событие Болотной площади» 6 мая 2012 года, и до сих пор продолжающиеся суды по «Болотному делу», и акцию Pussy Riot с ее политическим резонансом, и войну против «липовых» диссертаций, НКО и т.д. — это все тот новостной и событийный шум (или действительная реальность), в которой каждый из нас живет и пытается найти время и возможность для собственного «высказывания». Я лишь пытаюсь понять, «что вообще происходит?» и «как дальше жить?». Меня беспокоит тотальный характер капиталистической системы отношений и то, что на сегодняшний день нет адекватного ответа капитализму ни на уровне теории, ни на уровне практики — эту мысль я попытаюсь развернуть и обосновать в своей статье. У меня возникает чувство безнадежности от того, что происходит в современном академическом мире, который функционирует по логике «включения/исключения» в закрытые мелкокапиталистические (в случае России феодальные) и узкопрофильные сообщества, имитирующие занятия наукой, — эту мысль я тоже затрону. В результате же мы сталкиваемся с ситуацией «бунта на продажу» [2], когда любые формы протеста экспроприируются логикой капитала или власти, не меняя сферы «политического». В связи с этим встает вопрос о потенциале радикализма в контексте политического действия: какую функцию выполняет радикализированная форма протеста (на примере Pussy Riot) сегодня?

Позволю себе начать с небольшого философского введения о капитализме и «неудачах» в его критике.

Сегодня как представители исторической школы мир-системного анализа, так и философские критики «слева» определяют капитализм через такие понятия, как мобильность, гибкость, анонимность, эклектичность, прерывистость, креативность, атопичность, способность к самоусовершенствованию через инкорпорацию критических идей и, наконец, через неизбежность кризисной цикличности в функционировании капитала. При этом характерной чертой капитализма, по замечанию Болтански и Кьяпелло, так и остается накопление финансового капитала любыми средствами, нацеленное на максимизацию прибыли [3]. Общим местом является и положение о том, что существующие политические режимы обслуживают нужды капитала, что демократия сегодня носит имитативный характер и что даже протестное движение оказывается частично оккупировано капиталом. По замечанию Джоди Дин, на сегодняшний день мы имеем дело с «коммуникативным капитализмом», где призывы «включения» и «участия» в политической борьбе усиливают политические режимы, а не порывают с ними [4].

Проблема сложностей в изменении сложившейся кризисной ситуации как на мировом уровне, так и на постсоветском пространстве, заключена не только в недостаточно эффективной протестной политике, имеющей непосредственное отношение к действию, но и касается теоретических пробелов в сфере мысли и в разработках критических теорий. Во-первых, в силу того, что капитал носит абстрактный и рассредоточенный характер, очень сложно бороться с тем, что «везде и нигде». Поэтому, как верно отмечает МакКензи Варк, кризис современной политики — это кризис стирания места. В силу чего, как утверждает актуальная политическая философия (Хардт и Негри, Рауниг, Жижек, Батлер и т.п.), логика микрополитик сопротивления, не подчиненная единой цели и связанная со случайным характером солидаризации сингулярных групп/множеств, считается более эффективной, чем прямой протест. Только тогда неясно, подчиняются ли данные формы сопротивления логике капитализма, который также носит случайный, рассредоточенный характер, и потому не способны его разрушить? Или, имитируя его структуру, микрополитики сопротивления совершают субверсивный подрыв изнутри системы? Тогда непонятно, почему капитализм до сих пор не пал от этой подрывной деятельности. Отсюда можно сделать вывод, что критика капитализма «слева» страдает тем, что заканчивается на неизбежности утверждения перформативного противоречия как основы демократии или необходимости предъявления невозможных требований, но так и не переходит к политическому конструированию, в лучшем случае предлагая новые формы коммунистического устройства как альтернативу капитализму.

Мы сталкиваемся с кризисом критических философских теорий, что указывает на несостоятельность академической системы труда и образования. Академии и университеты представляют собой замкнутые системы, нацеленные на выживание и самовоспроизводство. Предполагается, что ученые, преподаватели, аспиранты, студенты пишут статьи, книги, участвуют в научных мероприятиях, создавая дискуссионное поле для критики капитализма, сексизма, милитаризма, неравенства и т.п., и тем самым изменяют мир. В то время как на деле они лишь поддерживают и сохраняют академическую систему, так как их интеллектуальный труд обращен к мнению экспертов, узкой группе научного сообщества и никогда не доходит до широкой публики. Таким образом, интеллектуальный труд в структуре академии и университетов носит внутрисистемный характер и работает на поддержание академического капитализма через производство узкопрофильной продукции. Образованные люди оказываются участниками воспроизводства капиталистической системы отношений, которая предложила им удачное оправдание для их деятельности и собственного существования: вы работаете против капитализма, так как критикуете его устройство и идеологии, его обслуживающие. Тогда как очевидно, что интеллектуальный труд сегодня поддерживает закрытые академические/университетские системы знания и власти. Поэтому и возникает разрыв между действием и мыслью в протестных движениях: формы сопротивления остались прежними, а теоретическая база, которая могла бы предложить новые концептуальные решения, сама погрязла в мелких формах воспроизводства капитализма. Как мне представляется, ключевая проблема современности состоит в том, чтобы разорвать замкнутость интеллектуальной формы труда для того, чтобы появилась возможность для конституирования новой политической теории, ориентированной на изменение реальной социально-экономической ситуации. Я согласна с мнением Уильяма Коннолли о том, что в современной ситуации кризиса и волны протестов необходимо обратиться к академической среде. Научное сообщество с необходимостью должно служить пусковым механизмом для политических, экономических и культурных преобразований. Но на сегодняшний день мы видим отсутствие солидарности в научном сообществе, которое связано с конкурентной борьбой в условиях академического капитализма. Погруженность в академическую мобильность, ориентация на экспертное мнение, сложность языка не дает возможности образованным людям быть понятыми и услышанными в массмедиа, которые оказывают влияние на формирование общественного сознания и бессознательного.

Обращаясь к российской ситуации после 6 мая 2012 года, когда сложились, выражаясь в терминах Рансьера, условия для политического момента, именно уровня солидарности не хватило оппозиционной силе. То, что впоследствии назвали «креативным классом», классом не является. Особенность российского протестного движения состоит в том, что оно соединило в себе несколько различных слоев общества: это и интеллектуалы, и пенсионеры, и интеллигенция, и средний класс, и представители мелкого бизнеса, и радикалы. Назвать всех этих людей «креативным классом» или «революцией сытых» было бы неверной универсализацией. В силу того, что у многих групп в протесте противоположные цели, то высокого уровня солидарности добиться не удалось, что и вылилось в истерическую протестную форму, обращенную к персонифицированному Другому/Врагу. Можно констатировать, что независимого протеста в России не получилось, так же как не получилась и одномерная революция, нацеленная на взятие власти (партией или личностью), не говоря уже о трехмерном варианте революции, которая, видимо, вряд ли возможна, а в российских условиях тем более [5]. Протестному движению не удалось определить свои цели и свои собственные способы действовать независимо от планов государства. Несмотря на то что у оппозиции получилось (с большей или меньшей долей успеха) временно поддерживать собственную динамику, циркуляцию информации, пространство дискуссии, все это не привело к возможности развиться автономному действию и мысли. Причина может быть в следующем: суть демократии состоит в том, что реальность власти народа не совпадает с формой государственной власти, а мы еще не научились действовать для самих себя вне логики присвоения власти, при этом никому не делегируя полномочия для реконфигурации сферы политического. Несмотря на критические замечания, необходимо отдать должное, что российское население нашло в себе силы восстать, обрести право голоса и положить начало революционной городской картографии. Важно отметить, что «Оккупай Храм Христа Спасителя», осуществленный феминисткой группой Pussy Riot, хотя и имеет неоднозначную оценку в обществе, смог осуществить беспрецедентную солидаризацию всех социальных слоев, мобилизовать население и вывести российский протест на международный уровень обсуждения. В то же время, если обратиться к моральной философии Ханны Арендт [6] и попробовать применить ее к анализу политической ситуации, сложившейся в России в связи с протестом Pussy Riot, то акцию феминистской группы можно расценить как лакмусовую бумагу современного фашизма. По данным опросов «Левада-центра», после приговора, вынесенного по делу Pussy Riot, 43% населения страны нашли приговор недостаточным, то есть выступили за ужесточение наказания, в то время как 34% населения посчитали, что «девушки не хотели оскорбить чувства верующих». За последней формулировкой, в частности, озвучивается позиция, которая не фиксируется логикой социологического опроса, но подразумевает под собой следующую позицию: «Мы не одобряем действия группы Pussy Riot, но выступаем в их защиту». В терминологии Арендт, сложившаяся ситуация означает, что выбор совершается по фашистской системе между «большим или меньшим» из зол. Либо люди выступают «за» наказание и, более того, его ужесточение, либо по отношению к большему злу (существующей власти, несправедливому решению суда, большинству) выбирают меньшее зло (акцию Pussy Riot). И здесь уже поднимается проблема долга, когда перед лицом двух зол наш долг (а именно долг 34% населения) — выбрать наименьшее, тогда как вообще отказаться от выбора безответственно. Что еще более интересно, так это то, что спустя полгода после вынесения приговора, когда Надежда Толоконникова обратилась с прошением об условно-досрочном освобождении, половина опрошенных «Левада-центра» (опрос проведен с 15 по 18 марта 2013 года) посчитали, что она заслуживает выхода на свободу, так же посчитали 35%, разглядев в ней мать, и 15% выступили за оправдание участницы панк-молебна. Ясно, что любые социологические опросы носят спорный характер и не учитывают всей палитры мнений, которые существуют в отношении той или иной ситуации. Однако перед нашими глазами стоит яркая картина того, как одна ценностная установка населения меняется на противоположную в одночасье — а ведь это и есть проявление фашизма, когда мораль оказывается не более чем набором «обычаев… поменять которые не труднее, чем принятые у индивида или народа застольные манеры» [7]. Причем незамеченным, как мне кажется, остается тот факт, что мы все же «мечемся» то между «большим», то между «меньшим», но все-таки злом (маркированным как таковое нами или властью?). Поэтому политический смысл акции Pussy Riot, как мне представляется, состоит в том, что они показали фашистскую мораль современного общества, где мышление и суждение оказываются затруднительными, а быть может и невозможными.

Примечания

Комментарии