Ян Пробштейн

Дерек Уолкотт. Имена для изгнанного Адама

Тень уходящих — живущим: поэт перед современностью и вечностью

4 363

4 363

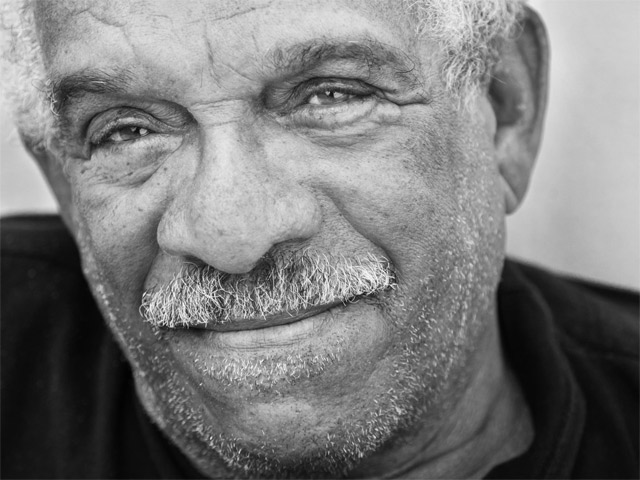

© Danielle Devaux / Courtesy of Farrar, Straus And Giroux; via WYPR

От редакции: Приношение мастеру: Дерек Уолкотт (23 января 1930 — 17 марта 2017).

К юбилеям, даже посмертным, готовишься, но смерть всегда застает врасплох. О мифотворчестве Уолкотта я писал давно и даже включил соображения по этому поводу в свою статью «Миф и поэзия», опубликованную в «Новом журнале», № 196 (1996). Был я знаком с Дереком лично и в 1990-х несколько раз был на его чтениях и встречался, обсуждал его стихи. Теперь, очевидно, настало время оглянуться и если не подвести итоги, то воздать должное самобытному поэту.

Дерек Уолкотт, нобелевский лауреат по литературе 1992 года, родившийся на маленьком острове Сент-Люсия, не только трансформирует, но и совершенно неожиданным и парадоксальным образом пересоздает, транспонирует миф и саму историю человечества, начиная с сотворения мира и отделения света от тьмы, перенося все события бытия и современной истории в родную ему стихию Карибского моря. В стихотворении «Море — это история» драма истории человечества переносится на родные поэту острова и разыгрывается заново:

Где ваши памятники, ваши сраженья, ваши мученики;

Где родовая память ваша? Господа,

она — в этом сером склепе. В море, и

море скрыло их навсегда. Море — это История.

В начале был поток загустевшего елея,

тяжелого, как хаос, зелья,

затем, подобно свету в конце тоннеля, —

лампада каравеллы, на каравелле —

Бытие.

Потом — сгустки крика, проклятья,

плача и скорби чад —

Исход.

Кость была спаяна с костью кораллом,

мозаики

в ореоле благословенья акульей тени, —

то был Ковчег Завета.

А после вспыхнули, как от разряда,

полы моря от солнечного света,

заунывно зазвенели арфы Вавилонского плена,

и белели раковины каури,

будто браслеты на утопленницах, —

то были браслеты цвета кости слоновой

Песни Соломоновой.

Океан продолжал, однако, листать пустые страницы

в поисках Истории.

Затем явились люди с глазами, тяжеловесными, как якоря,

чтобы сгинуть в море, не оставив могил,

бандиты, что жарили животных на вертелах, бросая

обугленные ребра, словно пальмовые листья на берегу.

А после — вспененная, разъяренная пасть

прилива, пожирающего Порт Рояль, —

это Иона,

но где же ваш Ренессанс;

Господа, он засыпан теми морскими песками

в грязноватой отмели вон за тем рифом,

откуда воины отплывали в сраженья,

так что кончайте глазеть, я сам поведу вас

туда, где все изысканно и подводно,

сквозь колоннады кораллов,

минуя готические витражи морского веера,

где покрытая струпьями окуниха морская

мигает, ониксоглазая, как лысая королева.

Эти гроты с крестовыми сводами в оспинах ракушек,

в выбоинах, точно древние камни, —

и есть наши соборы,

а раскаленный горн в преддверье урагана —

Гоморра. Кости, размолотые ветряками

в муку и песок, —

Плач Иеремии,

но то был только Плач,

это еще не История.

Затем, как налет на обветренных губах реки,

появились бурые тростники деревень,

пенясь, они вскипали и в города застывали,

и хоры комаров по вечерам,

а надо всем — копья тростника,

бок пронзавшие Бога,

когда изошел Его Сын — и это был Новый Завет.

А потом пришли белые сестры

и зааплодировали прогрессивному наступлению волн —

то была эмансипация,

ликованье, о ликованье,

испарявшееся мгновенно,

лишь только иссушало солнце кружева морской пены,

но это была не История,

то была только вера,

и раскололись на разные народы все скалы,

и появился мушиный синод,

и секретарь-цапля возник,

и, блея о праве голоса, явилась лягушка-бык,

и со светлыми идеями прилетели светляки,

и, подобно посланникам, носились по небу летучие мыши,

и, как полиция в хаки, богомолы летали,

и в меховых мантиях гусеницы-судьи

разбирали внимательно каждое дело,

и вдруг в папоротника темные уши

и в соленое фырканье смеха

скал у бассейнов морских проник

звук, словно молва, без эха,

звук Истории, начинавшейся в самом деле.

В стихотворениях Дерека Уолкотта все претерпевает изменения, сдвигается во времени и пространстве. Реальность становится мифом, а миф — реальностью. Ветхозаветный Адам вместе с искусителем-змеем из стихотворения «Новый мир» не просто изгнаны из Рая — они превращаются в первых эмигрантов, которые создают и осваивают Новый Свет:

И когда был изгнан Адам

в брюхе ковчега в наш новый Эдем,

змей тоже свернул золотые кольца

в знак дружбы. Такова была воля.

Адаму пришла идея:

извлечь из потери Эдема

дохода равную долю.

И они создали Новый Свет. И был он хорош.

Жизнь и человек, будь то изгнанник Адам, открывающий и созидающий новый мир, или его современники — соотечественники-островитяне, американцы, англичане, русские, — всегда находятся в центре внимания Уолкотта. Мифология и мифотворчество — не самоцель поэта: таким образом он утверждает связь времен, единство и неразрывность истории. История в его стихотворениях творится здесь и сейчас:

В конце этого предложенья начнется дождь.

На краю дождя белеет парус.

Острова медленно уйдут из поля зрения паруса;

в тумане утонет вера в бухты

всего народа.

Окончилась десятилетняя война.

Волосы Елены — седая туча. Троя — белый поташ

у моря под сетью измороси.

Изморось натягивается, как струны арфы.

Человек с затуманенным взором касается струн,

извлекая первый стих «Одиссеи».

(«Карта Нового мира». Архипелаги.)

В крови Уолкотта текла африканская, голландская, английская кровь. Он с детства впитал запах моря, шхун, рыболовецких снастей и — британскую культуру, английский язык: и отец, и мать поэта были учителями. С детства Уолкотт полюбил английскую поэзию и — осознал себя изгоем в британской культуре белых людей. В одном из ранних своих стихотворений Уолкотт писал: «Куда обратиться мне, чьи вены раздвоены; / Как выбрать мне, / Проклинавшему пьяного британского чиновника, / Между моей Африкой и языком английским, который я обожаю?»

Не пожелавший отказываться ни от своего кровного наследия, ни от английского языка, поэт остался жить на границе двух, казалось бы, взаимоисключающих культур. Это противоречие и стало одной из главных тем творчества Уолкотта. Чем сильнее противоречия, тем ярче передает их поэт, при этом он отнюдь не идеализирует ни своих соотечественников, ни свою родину: «сие — не пурпурные гроздья Эгейского моря, / Здесь нет ни вина, ни сыра, зелен миндаль, / Горьки гроздья морские, и рабский язык» («Грос-Иле»).

Дерека Уолкотта связывала многолетняя дружба с Иосифом Бродским, благодаря которому Уолкотт узнал и полюбил русскую поэзию. Карибского поэта потрясла судьба Осипа Мандельштама: на осознание себя изгоем и незащищенность перед миром наложились образы огромных суровых просторов Сибири и сталинских лагерей. В стихотворении «Лес Европы», посвященном Бродскому, экзотическая образность и красноречие южанина причудливым образом переплелись с впечатлениями от рассказа русского поэта, от книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и, возможно, «Доктора Живаго». Однако и в этом стихотворении поэтическая интуиция не подводит Уолкотта в главном: образ истерзанного, умирающего от истощения поэта затмевает эпические просторы, а его творчество побеждает время, страдания и самое смерть. Мандельштаму посвящено еще одно стихотворение Уолкотта — «Готовность к ссылке»:

С чего среди желтеющих кокосов

я представляю гибель Мандельштама,

и почему мой дар через плечо

взглянул на тень в дверном проеме,

где сгинет эта самая страница?

И почему луна раздулась, как прожектор,

а клякса на руке готова вжать в бумагу палец

под взглядом своевластного сержанта?

И почему соленый прежде воздух,

лимоном отдающий на рассвете,

теперь обрел какой-то новый запах,

а кошка прочь бежит с моей дороги,

глаза детей — уже за горизонтом,

а все мои стихи — и даже этот —

хотят забиться в угол поскорей?

Арест русского поэта, атмосфера допроса и снятия отпечатков пальцев здесь еще убедительней, чем в стихотворении «Лес Европы», сочетаются с чувством изгнанничества и собственной незащищенности. Но, пожалуй, самое главное, что сближает столь разных поэтов, — это чувство всепричастности, идея нерасторжимой связи культур. Умение увидеть необычное в обыденном, а родственное в чужом — признак истинного большого поэта.

В своем творчестве Дерек Уолкотт создает новый мир — яркий, экзотический, в котором все выпукло и зримо. Созидая свой мир, он творит язык и, подобно Адаму, дает имена всему, что его окружает. Поэта нередко упрекают в чрезмерной экзотичности, нагромождении образов, многословии. Некоторая чрезмерность, присущая стихам Уолкотта, быть может, является неизбежным продолжением его достоинств. Расширяя горизонты, он раздвигает пределы английского языка, обогащает музыку стиха: вкрапления креольского, слэнг, утонченные синкопические перебивы ритма и яркая, экзотическая метафоричность позволили стихам Уолкотта занять уникальное место в современной англоязычной поэзии. Поэт, наносящий на карту архипелаги культуры, дающий имена вещам и событиям, побеждает забвение.

Из книги «Морские грозди»

Морские грозди

Парус уставшего от островов корабля,

который тянется к маяку,

пробиваясь сквозь Карибское море к дому,

вполне мог быть кораблем Одиссея,

который стремится к дому сквозь Эгейское море, —

стремленье отца и мужа

под сучковатыми скисшими гроздьями

сродни стремленью развратника слышать

имя Наусикаи в каждом выкрике чаек.

Сие не приносит покоя. Не прекратится вовеки

древняя война меж страстями и долгом —

одна и та же она для скитальца морского

и для того, кто, обув сандалии,

крадется по берегу к дому,

ибо Троя исторгла уже последнее пламя,

а глыба слепого гиганта всколыхнула корыто

прибоем, пробудившим поток

гекзаметров, затихших с отливом.

Классики утешают. Но ненадолго.

Новый мир

Потом, после Эдема

приходило ль к нему удивленье?

О да, ужас Адама

от первой капли пота.

Плоть пришлось

засеять крупицами соли,

чтобы почувствовать грани

времен года и страх,

и урожая тяжкую радость,

но по крайней мере, свою.

Змей? Нет, он не разлагался

на расщепленном древе,

змей восхищался трудом

и не покидал Адама.

Оба смотрели, как листья

серебрили ольху,

дубы золотили октябрь,

и все превращалось в звонкий металл.

И когда был изгнан Адам

в брюхе ковчега в наш новый Эдем,

змей тоже свернул золотые кольца

в знак дружбы. Такова была воля.

Адаму пришла идея:

извлечь из потери Эдема

дохода равную долю.

И они создали Новый Свет. И был он хорош.

Песня Адама

Побивали встарь камнями,

над блудницей суд вершили, —

нынче душат шепотками,

от душка их — плоть во гнили.

Изменила Ева первой

с Адамом и змеем Богу —

посему либо все виновны,

либо невинна Ева.

Все осталось, как прежде,

поют песню Адама мужчины —

о мире, проигранном змеям,

Еве песню он пел,

протестуя против проклятья,

песню пел на закате

мира, когда мирно искрились

глаза пантер в мирном царстве,

и смерть внимала ему, выйдя из-за деревьев.

Поет Адам, трепеща

ревности Божьей, зная, что плата

за песню — бессмертья утрата.

Песня восходит к Богу, и тот утирает слезы:

«Душа моя, ты в моей душе, когда взлетает птица,

душа моя, ты в моей душе, когда солнце садится,

душа моя, ты лежишь во мне, когда лежит роса,

и рыдаешь ты во мне, когда плачут небеса».

Готовясь к изгнанию

С чего среди желтеющих кокосов

я представляю гибель Мандельштама,

и почему мой дар через плечо

взглянул на тень в дверном проеме,

где сгинет эта самая страница?

И почему луна раздулась, как прожектор,

а клякса на руке готова вжать в бумагу палец

под взглядом своевластного сержанта?

И почему соленый прежде воздух,

лимоном отдающий на рассвете,

теперь обрел какой-то новый запах,

а кошка прочь бежит с моей дороги,

глаза детей — уже за горизонтом,

а все мои стихи — и даже этот —

хотят забиться в угол поскорей?

Имена

Эдварду Бротуэйту

I.

Как море, зародился мой народ —

ни существительных, ни горизонта,

под языком моим морская галька,

глаза глядят на звезды по-иному.

Теперь народ мой здесь —

в печальном масле левантийских глаз,

во флагах на полях индейцев.

Я начинал без памяти,

без будущего начинал,

но ждал того мгновения, когда

разрежет горизонт мое сознанье.

Мгновенья этого я так и не дождался,

когда разрежет горизонт мое сознанье,

ибо как сети в море, тонет

камней тесальщик из Кантона

и из Бенареса златокузнец,

так горизонт на дне сознанья тонет.

Истаяли ль мы в зазеркалье,

оставив снаружи души? —

Златокузнец из Бенареса,

тесальщик камней из Кантона,

из Бенина мастер по бронзе.

Чайка кричит на скале,

народ мой, как ястреб морской,

начался с этого крика,

с этой ужасной гласной —

с этого Я,

За нами свернулось небо,

как история над сетью в море,

пена ушла, оставив

в наших руках

только палку,

чтоб чертить имена на песке,

и мы равнодушно взирали,

как море их вновь стирало.

II.

А когда называли заливы,

эти бухты,

что двигало ими — ирония иль ностальгия;

В не расчесанных этих лесах,

в траве как попало растущей

изящество если и есть,

то лишь в зубоскальстве пародий.

Где же дворцы Кастильи?

Где колоннады Версаля,

их капустные выжили пальмы

с коринфскими гребешками,

принижающие уменьшительные,

маленький Версаль означал

какой-нибудь хлев,

сорт кислых яблок

и зеленого винограда —

их изгнанничества названья.

Кислота разъяла их память,

но названия сохранились:

Валенсия полыхает

светильниками апельсинов,

Майяро —

канделябрами головешек-кокосов.

Люди, жить они не могли,

не признав за каждою вещью

права быть существительным

как права существовать.

Африканское в кровь их вошло,

повторилось, их изменило.

Дети, слушайте и повторяйте:

мобэн — это свиная слива,

сериз — это дикая вишня,

бэйе-ла — это бухта,

говорили когда-то своими

свежими голосами, —

так ветер к земле склоняет

природные флексии наши.

Эти пальмы величавей Версаля —

ни один человек их не создал,

а рухнувшие колонны

величавей Кастильи, поскольку

сокрушил их не человек,

а червь источил, не носивший доспехов,

но император он вечный,

а еще, дети, взгляните на эти

звезды над лесом Валенсии,

Не Орион,

не Бетельгейзе,

скажите, на что похожи;

Отвечайте, чертовы арапчата,

На светляков, сэр, попавших

в поток патоки черной.

Вулкан

Джойс боялся грома,

но львы из цюрихского зоопарка

рычали на его поминках.

Это было в Цюрихе или в Триесте?

Не важно. Это все легенды, так же,

как и смерть Джойса и как

настойчивые слухи о том, что Конрад

мертв или «Победа» иронична [1].

На краю ночного горизонта

из этого дома на прибрежных клифах

полыхают сейчас и до рассвета

два блика от буровых вышек —

дерриков в море на много миль вдали;

они как вспышки на конце сигары

и пыл вулкана в финале «Победы».

Нельзя бросить писать

из-за неспешно полыхающих сигналов

великих, чтобы стать их идеальным читателем,

вдумчивым, ненасытным, ставя любовь

к шедеврам выше попыток

повторить либо их превзойти

и стать величайшим читателем в мире.

По крайней мере, это требует трепета,

который утрачен в наше время;

столь многие повидали все на свете,

столь многие могут делать прогнозы,

столь многие отказываются войти в безмолвье

победы из-за лени, тлеющей в сердцевине,

столь многие — не более, чем

вознесенный прах, как сигара,

столь многие воспринимают гром, как должное.

Сколь обыденна молния,

насколько нами утрачены левиафаны,

которых мы больше не ищем!

Были гиганты в те дни.

В те дни делали хорошие сигары.

Я должен внимательнее читать.

Конец вещей

Вещи губит не взрыв —

увядание, срыв,

так увядает в теле солнечный свет,

так пена мгновенно уходит в песок,

даже у вспышки любви-зарницы

в конце грома нет,

она умирает со звуком таким, как цветок

увядает и как тело,

когда его пемзой трешь оголтело, —

всему приходит конец такой,

пока не остаемся мы с тишиной,

как Бетховен, что окружен глухотой.

Кулак

Сжавшая сердце рука

ослабила хватку, и ртом я ловлю

сиянье; но сжалась опять

рука в кулак. Разве я не люблю

пытку любви? Но перешла эта страсть

за грань любви к мании. У нее хватка

безумца, хватающегося за край

неразумья, пока не ринется с воем

чтобы в бездне пропасть.

Что ж, сердце, держись. Так ты хотя бы живо пока.

Любовь после любви

Придет время, когда

с восторгом ты

поприветствуешь себя,

на своем пороге, в зеркале своем,

и, вы улыбнетесь друг другу тогда,

сказав, садись здесь. Ешь.

Ты вновь полюбишь чужака, который был тобой.

Дай вино. Дай хлеб. Сердце свое отдай

сердцу назад, пришельцу, который тебя

любил всю жизнь, но ты предпочел ему

другого, который знал тебя наизусть.

Возьми письма любви с полки,

фотографии, отчаянные записки,

сдери с зеркала образ свой.

Сядь. На пиру жизни своей.

Середина лета, Тобаго

Просторные солнцекаменные бухты.

Белое пекло.

Зеленая река.

Мост.

Обожженные желтые пальмы

дремлют в истоме весь август напролет

у дома, спящего на солнцепеке.

Лелеял я дни,

дни я растратил,

дни, перерастающие, как дочери,

гавань моих объятий.

Из книги «Звездно-яблочное царство»

Море — это История

Где ваши памятники, ваши сраженья, ваши мученики?

Где родовая память ваша? Господа,

она — в этом сером склепе. В море, и

море скрыло их навсегда. Море — это История.

В начале был поток загустевшего елея,

тяжелого, как хаос, зелья,

затем, подобно свету в конце тоннеля, —

лампада каравеллы, на каравелле —

Бытие.

потом — сгустки крика, проклятья,

плача и скорби чад —

Исход.

Кость была спаяна с костью кораллом,

мозаики

в ореоле благословенья акульей тени, —

то был Ковчег Завета.

А после вспыхнули, как от разряда,

полы моря от солнечного света,

заунывно зазвенели арфы Вавилонского плена,

и белели раковины каури,

будто браслеты на утопленницах, —

то были браслеты цвета кости слоновой

Песни Соломоновой.

Океан продолжал, однако, листать пустые страницы

в поисках Истории.

Затем явились люди с глазами, тяжеловесными, как якоря,

чтобы сгинуть в море, не оставив могил,

бандиты, что жарили животных на вертелах, бросая

обугленные ребра, словно пальмовые листья на берегу.

А после — вспененная, разъяренная пасть

прилива, пожирающего Порт Рояль, —

это Иона,

но где же ваш Ренессанс?

Господа, он засыпан теми морскими песками

в грязноватой отмели вон за тем рифом,

откуда воины отплывали в сраженья,

так что кончайте глазеть, я сам поведу вас

туда, где все изысканно и подводно,

сквозь колоннады кораллов,

минуя готические витражи морского веера,

где покрытая струпьями окуниха морская

мигает, ониксоглазая, как лысая королева.

Эти гроты с крестовыми сводами в оспинах ракушек,

в выбоинах, точно древние камни, —

и есть наши соборы,

а раскаленный горн в преддверье урагана —

Гоморра. Кости, размолотые ветряками

в муку и песок, —

Плач Иеремии,

но то был только Плач,

это еще не История.

Затем, как налет на обветренных губах реки,

появились бурые тростники деревень,

пенясь, они вскипали и в города застывали,

и хоры комаров по вечерам,

а надо всем — копья тростника

бок пронзавшие Бога,

когда изошел Его Сын — и это был Новый Завет.

А потом пришли белые сестры

и зааплодировали прогрессивному наступлению волн —

то была эмансипация,

ликованье, о ликованье,

испарявшееся мгновенно,

лишь только иссушало солнце кружева морской пены,

но это была не История,

то была только вера,

и раскололись на разные народы все скалы,

и появился мушиный синод,

и секретарь-цапля возник,

и, блея о праве голоса, явилась лягушка-бык,

и со светлыми идеями прилетели светляки,

и, подобно посланникам, носились по небу летучие мыши,

и, как полиция в хаки, богомолы летали,

и в меховых мантиях гусеницы-судьи

разбирали внимательно каждое дело,

и вдруг в папоротника темные уши,

и в соленое фырканье смеха

скал у своих бассейнов морских проник

звук, словно молва, без эха,

звук Истории, начинавшейся в самом деле.

Лес Европы

Иосифу Бродскому

Последние листья упали, как звуки рояля,

а в воздухе дрожит эхо их овалов.

лес стоит, как пустая эстрада:

неуклюжи пюпитры, линейки нотного стана

расчерчены на ворохе снеговых партитур.

Мозаично-медные лавры дуба

сияют ярко, как виски, сквозь кирпичные стекла

над твоей головой, когда с твоих губ

срывается ледяное дыхание строк Мандельштама

и вьется зримо, как дым сигареты.

«И над лимонной Невою под хруст сторублевый…» —

под твоим языком изгоя гортанные звуки

хрустят, как сухая листва под ногою.

строка Мандельштама кружит, наполняя светом

бурые стены комнаты средь песков Оклахомы.

Архипелаг ГУЛАГ — под этим льдом,

где соль, источник минеральный слез,

потоки средь равнин, ветрам открытых,

суровых, словно пастуха лицо, —

стерни щетина на лице снегов.

Снег, обрастая шепотками съезда

писателей, кружится, как казаки

над трупом бедного индейца-чакто,

и вот уже в пурге договоров

причины заметают человека.

И каждою весною эти ветви,

как полки, тяжелеют от листов

вновь отпечатанных, пока в макулатуру

их не сдадут — бумага станет снегом,

но если на нуле страданья, разум

не долголетней бронзовой листвы.

Истерзанный иконостас лесов

и шпили слез замерзших, склады льдов

минует поезд, станций скрип и пар —

он на одном дыхании морозном,

когда согласные заледенели в камни,

все это описал. Он разглядел

поэзию забытых полустанков,

где облака, как Азия, огромны,

а области проглотят Оклахому,

как ягоду — сравнятся ли привалы

в тени деревьев среди этих прерий

с заброшенной пустынной ширью, где

любой пункт назначения — издевка.

Кто этот отрок смуглый, что застыл

на европейских парапетах, глядя,

как на червонцах в сумерках река

чеканит образ власти — не поэта:

над Темзой и Невой хруст ассигнаций,

и чернь на золоте — Гудзона силуэт.

Из ледяной Невы в Гудзон впадая,

несется эмигрантская река —

изгнание, простое, как мороз,

их деклассировало, граждан языка,

в котором ты живешь, и каждой

«последней осенью», ты пишешь вдалеке

от тех, кто собирает урожай,

сгибая рожь, как девушка косу,

вдали от ослепительных каналов

с английским языком ты делишь кров.

Архипелаги юга моего —

такие же преступные застенки,

но каторги страшнее нет стиха, —

что есть поэзия — способна ль соль труда

стать хлебом для людей?

Питать, как хлеб насущный, век за веком,

когда гниют и рушатся системы,

в колючей чаще проволоки узник

кружат и пережевывает фразу,

чья музыка переживет листы,

где блещут сгустки мраморного пота,

скатившись с ликов ангельских, пока,

Архангельск озаряя и Аляску,

не погасил Борей павлиний веер

огней своих и не угасла память.

От истощенья умирая, бьется

в божественном ознобе Мандельштам,

трясет его метафор лихорадка,

а звуки тяжелее валунов:

«хруст сторублевый над лимонной Невою…»

Сегодня лихорадка греет нас

зимой в пещере бурого коттеджа,

где, как в пещерном веке, мы гортанно

рычим наперекор пурге, Иосиф,

а сквозь пургу несутся мастодонты.

Карта Нового мира

I. Архипелаги

В конце этого предложенья начнется дождь.

На краю дождя белеет парус.

Острова медленно уйдут из поля зрения паруса.

в тумане утонет вера в бухты

всего народа.

Окончилась десятилетняя война.

Волосы Елены — седая туча.

Троя — белый поташ

у моря под сетью измороси.

Изморось натягивается, как струны арфы.

Человек с затуманенным взором касается струн,

извлекая первый стих «Одиссеи».

Европа

Столь полнолунье яростно, что я

Могу кокосов тени сосчитать,

На бунгало ложащиеся косо,

Чьи стены побелели от бессонниц.

На бронзу блюд морского миндаля

По капле звезды падают, измяты,

Как простыни, мерцающие тучи.

Прибой, что вожделеет ненасытно,

Стенает за стеной. И в лунном свете

Я чувствую, как мой белеет разум

И произвольно формы изменяет,

Очерченные светом дня столь четко,

И дерево становится девчонкой,

Купающейся в пене, черный холм —

Горбун подходит к ней, раздувши ноздри,

Нагие груди в серебре, однако

Они б на расстоянии приличном

Держались, если бы луна стыдливо

Завесу темных туч не опустила,

И тени их в соитии сошлись.

Да, дразнит вспышками она, и все же,

Как только согласитесь вы с людской

Рогатостью, увидите тотчас,

В сиянье лунном, чем на самом деле

Все боги были: лебеди в истоме,

Быки-производители — в горячке

Сельскохозяйственной литературы.

Кто видел все ж, как бледная рука

За рог схватилась, как зажали бедра

Его бока в глубоководной скачке,

В шипении изнеможенной пены,

Кто видеть мог, как белотело плоть

Фосфоресцировала в тьме соленой,

Когда на берег женщина и зверь

Из волн явились? Лишь искрилась пена

На горизонте да, блестя на шкуре,

Как проволокой или арматурой,

Покрытой шерстью, лишь дрожали капли,

И только анаграммою меж звезд

Копыта и рога запечатлелись.

Из «Итальянских эклог»

Иосифу Бродскому

I

На ослепительной дороге к Риму

За Мантуей средь рисовых полей

расслышал я, как проносилась мимо

ферм каменных, аллеи тополей

с машиной рядом стая бурых псов

латинских в переводах слишком гладких

к зияющим руинам тех дворцов,

где цезари надели тоги праха, —

в листве средь всплесков ветра и оваций —

Овидий и Вергилий, и Гораций,

как фразы в школьных текстах и тетрадках,

обрывки существительных, причастий

и — голос твой, в колосьях шелестящий.

Есть время каждому стиху, свой срок.

Из свежих форм собрал ты урожай,

рассыпанный средь строф твоих и строк,

но колет щеки мне жнивье прощанья

средь скошенных полей твоих и грустных.

Где серый ирис? Пряди кукурузных

волос твоих унесены ветрами.

Нет, не ушел, не говорю: «Прощай»,

В Италии застыл, остался с нами,

застыл ты, как ломбардские поля

под пашнею, застыл ты, как земля,

Так нам страниц сияет белизна,

тюремщиками пущенных под нож.

Хотя врачует нас пейзаж изгнанья,

твоя с Назоном участь, только все ж

поэзия — измена, ведь она

лишь истине одной всегда верна.

И кружатся под солнцем тополя.

Примечание

Комментарии