Как прощаются с историей? «Дни убывающего света» Ойгена Руге

«Не отталкивать и не терять прошлое». История в неспешном диалоге

4 024

4 024

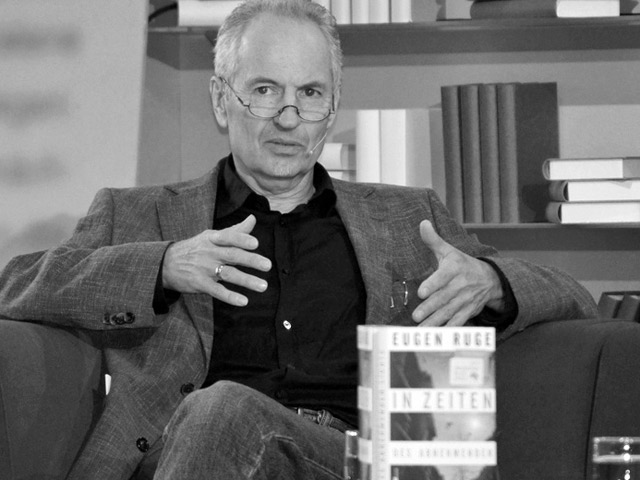

© Оригинальное фото: Valuska Gábor/litera.hu

Public talk в Европейском университете в Санкт-Петербурге 19 апреля 2017 по книге «Дни убывающего света» c участием Ойгена Руге и Олега Никифорова, главного редактор московского издательства «Логос».

Роман немецкого писателя Ойгена Руге «Дни убывающего света» — это искусно смонтированный роман-свидетельство, составленный из 20 фрагментов внутренней речи, как философский роман себя не заявляющий, но, скорее, предъявляющий своей художественной сборкой феноменологии индивидуальной (по-разному типических индивидов) отстраненности от большой истории (в этом случае, на материале субъективных рецепций распада социалистической реальности (в) ГДР).

Голосами различных нарраторов (представителей 4 разных поколений семьи автора — деда Вильгельма и бабушки Лотти (действительных бойцов Коминтерна), отца Курта (действительно одного из наиболее продуктивных историков (рабочего движения) в ГДР и пр.) роман передает разные модусы переживания «конца истории», опыта не-выпадения из нее; некоторым образом являясь параллельным тому же «Концу красного человека» отмеченной литературным Нобелем Алексиевич — только жестче (в менее исповедальной и более аналитичной, если угодно — мужской версии) и с живым черным юмором — ответом на вопрос «почему ГДР было обречено распасться?»…

Олег Никифоров: Относительно вопроса «как прощаются с историей» применительно к книге, которая сама по себе является самодостаточной, читается как роман, относительно большого контекста которого можно догадываться или же, если на то нет досуга и желания, нет… — Насколько он, этот вопрос, вообще необходим? И в этой связи, каким было первое прочтение книги «Дни убывающего света» немецкой аудиторией по ее выходу в 2011 году?

Считывался ли тогда, прежде всего, план семейного нарратива — история десятка человек в их бытовых, далеких от истории неурядицах? Каков был тот момент, на котором книга получила признание? Каковы были первые реакции на нее?

Ойген Руге: Первые реакции… Ну, все большие газеты Германии написали об этой книге, и все были, можно сказать, в восторге. Содержательные детали тех рецензий шесть лет спустя я уже не смогу воспроизвести, но их довольно общим моментом было указание на то, что «Дни…» это такие «“Будденброки” ГДР»…

О.Н.: А не имелось ли при этом в виду, явно или косвенно, что как история манновских «Будденброков», так и история семьи Умницеров из «Дней…» особого отношения к актуальной Германии не имеют? Что это всё материи давно минувших дней и читать о них тем приятнее, что их проблемы нас, немцев из 2011 года не касаются?

О.Р.: Ну, меня-то эти проблемы из «Дней…» очень даже касались. Они выросли из очень важной, основной части моей жизни. Или ты что-то другое имеешь в виду?

О.Н.: Да, я говорю о довольно простой вещи: о разборке с большой историей, которая исполняется во внутрисемейных интерьерах, казалось бы, в довольно камерных, бытовых ситуациях…

О.Р.: Да, так делается, на мелочах — на отношениях между людьми, их ссорах и пр. — ставится-решается вопрос, что такое большая история. И этот момент романа, конечно же, был сразу опознан.

О.Н.: В некотором смысле контрастно к актуальной англо-саксонской исторической традиции, тяготеющей к передачи глобальных событий большой истории через рассказывание историй индивидуальных (если вспоминать книгу Орландо Фиджеса о русской революции или Энтони Бивора о «Сталинграде» и «Битве за Берлин»), так что эти малые истории вплетаются в Историю как Метанарратив, текст твоих «Дней…», как кажется, о большой истории вовсе не заговаривает, что как раз и создает особое напряжение прочтения, поскольку этот «великий покойник», история, занимает центральное место в том пространстве, где движутся, говорят и действуют персонажи романа, является самим этим пространством их действия или бездействия, насыщает их своим непроговариваемым или фоновым присутствием…

О.Р.: Да, конечно, ведь это роман, и я его пишу не как историк, а как писатель — просто рассказываю истории и всё.

О.Н.: И в этом как раз заключается чудо литературы, когда, просто рассказывая истории о маленьких людях, оказывается, что ты вводишь читателя в ситуацию понимания той или иной реальной последовательности большой истории.

В этой связи мне вспоминается история одной приятельницы, о ее бабушке, которая, в конце 1920-х, будучи сознательной комсомолкой, принимала участие в публичных мероприятиях в рамках кампании «Долой стыд!». Эта бабушка-комсомолка, как она рассказывала, участвовала вместе с ее сознательными подругами в таком, как сегодня сказали бы, перформенсе, в ходе которого они должны были входить в трамвай в костюме Евы и на протяжении одной-двух остановок уязвлять своей обнаженностью чувство стыда в других, одетых, пассажирах. «И что ты чувствовала тогда, бабушка? — спрашивала ее подруга. — Ну что чувствовала! Стыдно было».

И такого рода инсайдерские малые истории о большом можно услышать только из первых уст и, скорее, только от родственника, и ими наполнен твой роман, не рассказывающий историю, но вводящий в атмосферу гэдээровского 1952-го, 1959-го, 1989-го… через погружение читателя в неуловимые академическим нарративом ситуации времени-тогда.

О.Р.: Ну, это не вопрос, а объяснение. И да — так оно и есть.

О.Н.: Тогда вопрос — почему так долго? Ты начал писать роман только в 2007-м, почти через 20 лет после крушения Стены?

О.Р.: Да, я «ушел» из ГДР в 1988-м, за год до поворота. И на то у меня, конечно же, были причины — мне казалось тогда, что у этой страны нет никакого будущего, всё в ней виделось серым и скучным, я не хотел там оставаться. Я хотел писать о Западе, Запад мне казался гораздо интереснее, чем та ГДР, про которую я и не думал писать.

Наверное, одной из причин перемены этого решения было то, что ГДР вдруг исчезла, возникла какая-то дистанция, из которой стало возможно понять, что это были за фигуры, известные мне по той прежней жизни, что они все-таки интересны и достойны того, чтобы о них писать.

О.Н.: То есть, с одной стороны, чтобы члены твоей семьи обрели персонажность должна была образоваться некая дистанция, пройти некое время, а с другой стороны, и та среда, что окружала тебя в ГДР, должна была утратить свою травмогенность для тебя, — и только после этого, по прошествии 20 лет их физических изменений, их отслаивания от тебя, стало возможным их описание? Или же непосредственным триггером для обращения к роману для тебя стало написание твоим отцом, Вольфгангом, своего мемуара «Берлин – Москва – Сосьва»?

О.Р.: Да, это другая тема. Мой отец был в лагере в 1940-х, для него этот опыт долго оставался травматичным, и он долго не мог писать о нем по другим причинам. Ты ведь моего отца имеешь в виду?

О.Н.: Да. Но вот Александр в 1-й главе твоего романа, он думает, что Курт, его отец, трусил, боялся описать то, что с ним было…

О.Р.: Ну, Александр здесь не прав, конечно. Он, конечно, похож на меня, то, что он говорит, во многом совпадает с моими мнениями, но он все-таки персонаж, и в этом моменте он не прав: о таком опыте совсем не просто писать…

О.Н.: Безусловно, но Курт, пусть и спустя 40 лет, набирается-таки духа описать то, что с ним произошло, и не является ли это непосредственным стимулом для Александра, чтобы описать то, что случилось с ним 20 лет назад? Дать другой ответ на вопрос о том, что же это всё было?

О.Р.: Скорее, это был не другой ответ, но дополнение, потому что мой отец не писал о жизни в ГДР — он писал о своем времени в Советском Союзе, куда он приехал молодым, 16-летним, коммунистом и откуда вернулся, когда ему было уже почти сорок. И как раз с этого момента возвращения и начинается моя книга. Как своего рода продолжение его истории.

О.Н.: Если останавливаться на моменте издания его книги «Берлин – Москва – Сосьва» — она ведь вышла в 2003 году, а затем была переиздана при твоем активном редакторском участии, которое заключалось в раскрытии первоначального слоя ее текста?

О.Р.: То была сложная история. Сначала мой отец, уже больной, издал эту книгу в маленьком западногерманском издательстве в 2003 году [1], несколько раз перерабатывая, улучшая, первоначальный текст своих воспоминаний, и хотя в итоге книга и вышла неплохая, но и не такая хорошая, какой могла бы быть. И когда мои «Дни…» оказались успешными, я решил переиздать ту книгу отца, сняв, так сказать, слой переработок первоначальных манускриптов его воспоминаний, уже в большом издательстве и под другим названием: «Обетованная земля» [2] (потому что первое — «Берлин – Москва – Сосьва» — никто не понимал). И это издание имело заметный успех.

О.Н.: Это тоже удивительный момент, что успех твоего романа, являющегося в каком-то смысле продолжением, spin-off, повествования Вольфганга Руге (alias Курта), спасает эту его пред-историю, хронологически предшествующую событиям романа, но публикуемую после и, казалось бы, обреченную на чисто факультативное существование, если бы это повествование, значимое, конечно, и само по себе, не представлялось также и прямой речью одного из персонажей «Дней…», о ясности передачи которой тебе не только как сыну, но и как автору оказалось уместным, на этот раз по-редакторски, позаботиться…

О.Р.: Несколько сложно сформулировано, но да, так.

О.Н.: Не мог бы ты сказать несколько слов об этом свидетельстве твоего отца о его годах в сталинском Советском Союзе? От знакомых слышал отзывы об этой книге как о сильном свидетельстве. Была ли она написана полностью в 1990-х — начале 2000-х, или же в ее основе лежат заметки Вольфганга, которые он делал еще в 1930–50-е, как он выстраивает в ней свое повествование?

О.Р.: Заметки были, первые попытки записи своих воспоминаний он делал уже в 1960-х годах. По форме же это сообщение (Bericht) от первого лица, он просто рассказывает, что с ним происходило — с его первого до последнего дня в Советском Союзе. По конструкции это очень простая вещь, сильное в ней — это содержание: воспоминания молодого немца о Москве 1930-х, потом время в лагере, тяжелые года. И правильно, что он не сделал из нее роман, просто рассказав то, что было. И в этом различие его книги от моей. Но и время мое, в отличие от его, было тихим — в нем не было уральского лагеря, московских расстрелов. А когда наступает тихое время, необходимо и больше искусства, чтобы написать нечто интересное для читателя… Между прочим, интересно, что мой отец также пытался написать и «вторую часть» своих воспоминаний — о жизни в ГДР — но ему не удалось.

О.Н.: А что он как автор воспоминаний, рассказывающих лишь то, что было, т.е. не занимающих позиции над схваткой, говорит о том времени вообще?

О.Р.: Да, позиций он не занимает, но по ходу что-то объясняет — объясняет свои бывшие ошибки, если можно так сказать, иногда объясняет, почему он думал так, как он думал о коммунизме и других вещах, из сегодняшнего дня кажущихся странными — как можно было верить в коммунизм, если тогда происходили такие страшные дела?..

О.Н.: А какими были те позднейшие наслоения, которые, на твой взгляд, портили его первоначальное сообщение?

О.Р.: Это были разные вещи. Например, разные люди советовали ему, как надо или не надо писать, что что-то звучит слишком грубо. Или в каких-то местах, уже на позднем этапе — когда у него начиналась болезнь, он пытался писать поэтично, а некоторые части, причем очень интересные, просто вычеркнул, добавляя что-то другое. И получилось так, что когда сравниваешь его первый манускрипт воспоминаний и их первое издание, видишь, что в итоге получилось не совсем то. Во-первых, не так правдиво и, во-вторых, слишком роскошно, много лишних слов. Я описал всё это, что сделал с текстом, в своем предисловии ко второму изданию воспоминаний, «Обетованная земля».

О.Н.: Конечно, образцовой работой такого описания, для меня, как и для многих, являются «Колымские рассказы» Шаламова, в которых травматический опыт лагерной жизни кристаллизуется, в том числе средствами поэтическими и литературными. Безусловно, это большое искусство. И этот угадываемый момент искусства подсказывает нам, что то, как было всегда так или иначе содержит в себе момент сведения, сочленения, сочинения. Что невозможен прямой рассказ о том, что было без того, чтобы работа литературного воображения или сочинения не участвовала в этом процессе свидетельствования. Об этом пишет и сам Шаламов, это вы видим и у Светланы Алексиевич, например, в ее «Конце красного человека» из сборника «Время секонд-хэнд». Эти ее тексты предстают как вербатим, но на деле в них также задействована работа литературного воображения, конденсации, схватывания. Твой же текст — это роман, и он, ты как автор, заявляет свое пространство как романное, фиктивное: «не думайте, что так всё и было, это лишь сочинение!» То есть «Дни…» не делают вид, что они — это вербатим, но, по факту, во многом таковым являются, лишь вводят связки между тем, что было и прописывают то несохранившееся в сообщениях, или несостоявшееся в действительности, как оно могло быть.

Например, одна из ключевых сцен романа, шестикратно, с разных точек зрения, варьирующееся описание 1 октября 1989 года, юбилея Вильгельма, визуализацией которого ограничивается недавний фильм «Дни убывающего света» с Бруно Ганцем в главной роли [3]. Как ты сам неоднократно выделял в своих интервью, эта, столь богатая детальными описаниями происходящего, микродвижений действующих лиц и бытовых мелочей, сцена как раз и является сочиненной — действительный Вильгельм 1 октября 1989-го был уже мертв и чествовать было уже некого. И мой вопрос как раз об этом: как тебе удалось создать такую глубину и полифоничность, многоперспективность эпизода, никогда в действительности не имевшего места? Какой был твой план?

О.Р.: План был описать такую встречу. Конечно, участников этой встречи или фигуры, похожие на этих персонажей, я знал в действительной жизни и просто сочинил эту сцену. Я не знаю, как это делается, я просто это сделал. Просто дал героям проследовать их пути чуть дальше, чем им это довелось сделать в реальности, чуть помог им своим воображением. Конечно, нужно иметь какое- то представление о форме там, о композиции, но… допустим, то, что мне было интересно сделать в этой сцене, это показать ее шесть раз по-разному, в разных перспективах. Она, эта сцена, шесть раз повторяется в романе и каждый раз по- другому.

О.Н.: Причем по-другому не в смысле конкуренции ее различных версий, но их взаимодополнения?..

О.Р.: Да.

О.Н.: Ведь то был такой момент, 1 октября 1989, когда, в романе, сделать однозначные суждения о происходящем было невозможно. Такой момент, когда становится ясным, что всё — ГДР обречена, распадается, но…

О.Р.: И в этой связи, возвращаясь к тому, что мы говорили о дистанции, — мне нужно было обрести дистанцию, чтобы утратить желание судить о ГДР, чтобы стало интересно дать свободу выражения чувств этих разных персонажей — как они ощущали ту реальность? Как, что они сами думают о ГДР, о социализме и прочем. То, что об этом думаю я, мне самому было уже не интересно. (И, если честно, я даже не знаю, что я об этом думаю.)

И вот эти они сами — ведь весь роман написан из разных перспектив, авторская позиция в нем является частной, особо не выделяется.

О.Н.: Да, и как раз это интригует. Что голос, внутренняя речь, каждого персонажа «Дней…» звучит достоверно и по-разному убедительно. Тот же рассказ Надежды Ивановны, русской бабушки авторского альтер эго Александра, простой уроженки североуральской Сосьвы-«Славы», — для меня, по крайней мере, так могла бы выглядить одна из полевых историй из сборника «Время секонд-хэнд» Алексиевич; тогда как перипетии повествования Маркуса, несовершеннолетнего сына Александра, выглядят убедительными по-своему — своей подростковой бессмысленностью; по-другому доверяешь голосу Курта, голосу Александра, даже Вильгельма, неродного деда и, очевидно, наиболее сложного для симпатии персонажа. Эта полифония действительно помогает вчувствоваться в этот момент — 1 октября 1989 (Берлин, ГДР), причем не только изнутри, по-восточнонемецки, но и на некоторой специфической внутреннему дистанции — через деревенскую перспективу рассказа Надежды Ивановны, или позднесоветскую перспективу Ирины, благодаря которым на сцену выходят и русскоязычный акцент, и околоперестроечная проблематика, равно как прореживаются, для читателя с соответствующим опытом, и реалии постсоветской России с вопросами о том, «что это было?», относительно той перестройки и последовавших 1990-х.

И в этой связи — вопрос: какую роль твой роман сыграл во внутринемецкой литературной дискуссии о ГДР [Nach-Wende-Literatur]? Ведь на рубеже нулевых-десятых эта тема переживает своеобразный ренессанс: в 2008 году выходит роман Уве Теллкампа «Башня. История из одной потонувшей страны» [4], отмечаемый Немецкой книжной премией за лучший роман (2009) — казалось бы, тема уже закрыта, но в 2011-м публикуется твой роман про ГДР, также получающий Deutsche Buchpreis…

О.Р.: А затем и третий, «Крузо» Лутца Зайлера [5], на эту тему прощания с ГДР тоже получивший эту премию в 2014-м. Почему это так сложилось — я не знаю. Это, конечно, большая тема…

ОН: Но тем не менее, окончательного прощания не происходит — с темой прощаются и прощаются, но она не уходит. ГДР остается составляющей немецкого культурного поля…

О.Р.: Да, тема, конечно, получает определенное развитие в этих книгах. Допустим, первый роман по теме, «Герои как мы» Брюссига [6], вышедший вскоре после Поворота, еще до учреждения «Немецкой книжной премии», был больше комедией, вызывал смех над прошлым, предлагая таким образом от него, от бюрократического социализма ГДР, освобождаться. Потом были книги, которые больше стремились показать дурные стороны ГДР, осудить ее. И уже потом начали появляться такие книги, как моя, написанные из дистанции, которые не хотят никого осуждать, ничего доказывать, но просто рассказывают. Так что эта дистанция была нужна для меня как автора, потому что я лично как автор не собирался ничего этого делать, судить или доказывать, но лишь хотел рассказать несколько личных историй. Поэтому мое авторство и сложилось так поздно.

Еще нужно отметить, что эти книги разные не только по содержанию, но и по стилистике, однако, это уже дело отдельного разбора.

О.Н.: И, наверное, крайний вопрос на сегодня, также по поводу прощания с историей, но несколько с другого бока. Летом 1989 года публикуется ставший иконическим для самосознания 1990-х текст Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории?» [7] (позднее, в 1992 году, переработанный им в книгу), сформулировавший удобный и востребованный как академией, так и массмедиа тезис: крушение социалистической системы означает конец истории, а именно торжество либеральной демократии как конечной формы правления для всех наций, альтернативы которой не предполагается, и пришествие последнего человека (о котором проповедовал ницшеанский Заратустра), отрицающего какой бы то ни было идеологически мотивированный активизм и заинтересованного лишь в потреблении и удовольствии. Этот тезис, разносторонне оспариваемый и тогда и сейчас, был принят на вооружение американским политическим истэблишментом, администрацией Буша-младшего, но… тут случилось 11 сентября — день, когда Александр отправляется в свое трансатлантическое бегство из старой Европы, а, приземляясь в Мехико, рассматривает заголовки местных газет со вчерашними фотографиями высоток ВТЦ и самолетом, — когда заканчивается этот краткий, десятилетний период пост-исторического оптимизма, а автор тезиса о конце истории и его приверженцы пускаются в бесконечные уточнения и дополнения того, что они на деле имели в виду.

Эта своего рода параллельность (не важно, сознательно или стихийно сложившаяся) поисков путей к выходу из истории персонажа твоего романа, Александра, и злоключений фукуямовского заключения о конце истории, которая кончаться-то вовсе не собирается, сама по себе примечательна. Но в твоем романе Александру, тем не менее, удается если не выйти, то отдалиться от истории — через, не знаю, поэтическую концентрацию на экзистенциальных вопросах своей, но вынесенной вовне (в Мексику) жизни: восприятии вариаций собственного состояния, бытовых мелочей, здоровья, перспективы смерти — но в совсем другом, остраняющем их, казалось бы, безвыходную «немецкость» контексте…

О.Р.: О том, как прощаться с историей, на мой взгляд, это может оказаться удачным, лишь если удается присвоить себе это прошлое, сделать его своим, не отталкивать и не терять его. Это то, что делает Александр, но и то, что делаю я как автор этой книги, сохраняющей в ней и спасающей-присваивающей через нее свое личное прошлое, его важную для меня часть, терять которую я не хотел. И таким образом я и прощаюсь с этим прошлым. Удачно, мне кажется.

Это как в браке — бывает, люди расходятся, но при удачном расходе, прощаясь, тебе удается сохранить то хорошее, что в нем было.

О.Н.: То есть прощаются с историей сохраняя из нее те моменты, от которых невозможно отказаться…

О.Р.: Но это не значит, что надо прощать, — просто не терять его, сохранить таким, как оно было. Потому что — кто, в действительности, знает, как оно было?

О.Н.: В последней главе твоего романа Александр обретает примирение с собой на берегу Атлантического океана…

О.Р.: Да, на географической дистанции. У меня же это была временная дистанция.

О.Н.: И в результате получается, что такая сложная книга…

О.Р.: Она не сложная, хотя ты постоянно об этом заговариваешь. Писать ее было сложно, но не читать!

О.Н.: Я имею в виду, что рассказываемые истории — Ирины, например, или Надежды Ивановны, или Маркуса — они тяжелые, но поскольку книга итожится, хотя ее финал и остается открытым, историей Александра, внезапно высвечивающейся оптимизмом, эта тяжесть оборачивается легкостью, верой в то, что всё не так уж плохо и, несмотря ни на что, будущее есть. И вот, переходя от концовки «Дней…», твоей первой книги, к твоей крайней на сегодня публикации — вышедшему в сентябре 2016-го роману «Follower. 14 предложений о вымышленном внуке» [8]. Это своеобразное продолжение «Дней…»? И какое наступившее будущее оно живописует?

О.Р.: Ну, то, что оно живописует, уже говорится в названии романа: «Follower. 14 предложений о вымышленном внуке». (Есть еще пятнадцатое предложение, но у него особый статус.) Самый молодой из персонажей «Дней…» — это Маркус, сын Александра, и вот вымышленный сын Маркуса становится главным героем «Последователя», чье действие разворачивается в 2055 году, в один день 2055 года. И я просто попытался представить, какой может быть его жизнь. Я рассказал даже не один день, а полдня из вымышленного будущего его жизни, которую я постарался вообразить, а как оно получилось — судить читателю, тебе, поскольку ты ее как раз читаешь.

О.Н.: Для меня эта вымышленная история очень интересна как раз тем, что прошлое «Дней…» здесь оказывается продолженным будущим — минуя, перескакивая настоящее. На дворе оказывается дистопическое будущее 2055-го, но это не то будущее, о котором мечтал Александр в последней главе «Дней…»

О.Р.: Нет, не то.

О.Н.: То есть, если проститься с историей, ее невыносимой тяжестью, и может удастся, это еще не значит, что, возможно, сменяющая ее сверхлегкость будущего окажется менее тягостной.

Впрочем, это уже другая суверенная интрига — на стыке прощания с прошлым «Дней» и бегства из будущего «Последователя», — усложняющая и продолжающая развертывание твоей семейной саги, и, надеюсь, она станет темой одной из наших следующих бесед?

О.Р.: Надеюсь, что да.

19 апреля — 04 июня 2017 года, Санкт-Петербург/Москва – Берлин.

Беседа Ойгена Руге с Олегом Никифоровым проведена при поддержке Гёте-Института (СПб/Москва).

Примечания

↑1. Ruge W. Berlin – Moskau – Sosswa. Stationen einer Emigration. Bonn: Pahl-Rugenstein, 2003.

↑2. Ruge W. Gelobtes Land. Meine Jahre in Stalins Sowjetunion. Herausgegeben von Eugen Ruge. Reinbek: Rowohlt, 2012.

↑3. См. IMDB-страницу фильма, вышедшего в немецкий прокат 1 июня 2017 года: http://www.imdb.com/title/tt6020104

↑4. Tellkamp U. Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land. Frankfurt am Main: Buchausgabe, 2008.

↑5. Seiler L. Kruso. Roman. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2014.

↑6. Brussig T. Helden wie wir. Berlin, 1995.

↑7. Fukuyama F. The End of History?. The National Interest. 1989. 16. P. 3–18.

↑8. Ruge E. Follower — Vierzehn Sätze über einen fiktiven Enkel. Rowohlt, 2016.

Читать также

Комментарии