Анатолий Рясов

Двойной промах биографа

В защиту неподсудных: о новой критике Михаила Бахтина

4 097

4 097

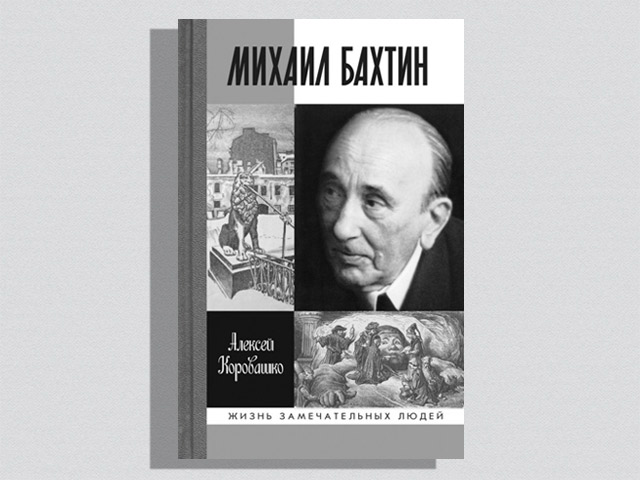

Коровашко А.В. Михаил Бахтин. – М.: Молодая гвардия, 2017.

Издание биографического исследования о Бахтине является событием уже по той причине, что это первая на русском языке работа, претендующая на «детальную реконструкцию» событий его жизни. Парадоксально, но до этого года наиболее объемным биографическим исследованием об одном из самых известных в ХХ веке русских философов и теоретиков искусства оставалась книга Катарины Кларк и Майкла Холквиста, вышедшая более тридцати лет назад в издательстве Гарвардского университета. Учитывая увлечения Бахтина всевозможными мистификациями, новая биография не может не вызывать интереса. Другой не менее важной целью, заявленной уже в авторском введении, оказывается демифологизация наследия Бахтина, теории которого за последние десятилетия успели обрасти «гроздьями комментариев». Первым диссонансом в отношении этого замысла оказывается лаконичный библиографический список, но может быть, перед нами незаурядная попытка прочесть знакомые тексты, отбросив банальные трактовки и «застывшие представления», — долгожданный «новый взгляд», обещанный издательской аннотацией? Увы, нет. Но прежде нужно объяснить, почему эту работу сложно назвать биографическим исследованием.

Авторского предупреждения, что «биография Михаила Бахтина не до конца укладывается в каноны классического жизнеописания», явно недостаточно для подготовки читателя к нижеследующим главам. Эта по-своему занимательная книга мимоходом касается множества тем и переполнена отчаянными попытками острот. Кажется, настоящей пыткой для Алексея Коровашко стало бы предложение написать хотя бы страницу без каких-либо аналогий. Сетования о «кризисе перепроизводства» в современном бахтиноведении оборачиваются отнюдь не сокращением интерпретаций, а россыпями избыточных сравнений. Здесь присутствуют и Ельцин-центр, и телешоу «Голос», и «Майн Кампф», и кинофильм «Три мушкетера», и пересказ пьес Ибсена, даже черепашки-ниндзя и нелепые рассуждения о звукозаписи — словом, все что угодно, за исключением заявленного серией «ЖЗЛ» предмета исследования — биографии Михаила Бахтина.

Что противопоставляет новое исследование знаменитым авторским мистификациям в беседах с Дувакиным? Удивительно, но, закрывая эту книгу, сложно вспомнить какие-либо неизвестные ранее события жизни Бахтина, развернутые исследователем в связное повествование. В этом смысле, например, биографические разделы книги Владимира Алпатова «Волошинов, Бахтин и лингвистика» предлагают куда более детальный и композиционно выстроенный анализ. Едва ли не единственная фактологическая территория, на которой Коровашко чувствует себя по-настоящему комфортно, — это сухие бюрократические отчеты: перепечатки всевозможных «характеристик», выписки из метрических книг, однотипные газетные рецензии, стенограммы заседаний ученых советов и т.п. Эти серые тени заслоняют письма и воспоминания ближайших знакомых Бахтина, превращая рассказ о жизни того, кто презирал научное чиновничество, в канцелярский отчет — только не сухой, а изобилующий безвкусными шутками.

В этой книге провалены все интереснейшие эпизоды, касающиеся пересечений с Малевичем, Вагиновым, Горьким, Крученых, Заболоцким (кажется, о двух последних вообще не сказано ни слова). В нескончаемом потоке ненужных аналогий тонет и история кружка Omphalos — литературно-философского сообщества, хронологически опередившего собрания обэриутов и церемонии коллежа патафизики. Но зияющие пустоты с избытком компенсируются, например, размеренными рассуждениями о том, выступил ли Бахтин прототипом для двух текстов Вагинова. Эту филологическую интригу завершает не столь уж ошеломительный вывод: «Безоговорочно считать, что в стихотворении “Философ” запечатлен именно Бахтин, нельзя». Объем исследования существенно увеличивается и за счет того, что на месте точек во многих предложениях оказываются длинные уточнения, обрамленные скобками: «Выбор этого текста не является случайным (наивно полагать, что в момент написания “К философии поступка” Бахтин, потянувшись за нужной книжкой, задел томик Пушкина и тот, упав на пол, раскрылся именно на стихотворении “Разлука”)».

Многочисленные старания представить читателю изворотливого авантюриста (отдельно нужно отметить сравнение с Хлестаковым) плохо коррелируют с приводимыми воспоминаниями друзей Бахтина о том, как даже после ампутации ноги ему нужно было едва ли не силой навязывать возможность улучшения условий жизни. Биографическое повествование то и дело сбивается с ритма. Ранним текстам Бахтина по смутным причинам здесь уделено значительно больше внимания, чем книгам о Достоевском и Рабле. А, например, последние тридцать лет жизни (пик славы, время многочисленных переводов) занимают в книге чуть больше сорока страниц из четырехсот шестидесяти. Так чему же, если не биографическим событиям, посвящено большинство страниц этого тома?

Центральную часть книги составляют суждения Алексея Коровашко о текстах Бахтина или, вернее, замечания к его работам. Это весьма комично, но больше всего биограф напоминает учителя, вооружившегося красной ручкой, чтобы проверить школьное сочинение. Он снисходительно оценивает немногочисленные достоинства, но из дидактических соображений старается сосредоточиться на явных недостатках: «трудно отделаться от ощущения, что тебе показывают какой-то не слишком отрепетированный фокус», «решил не упустить случая вставить в монографию немецкий термин», «в двадцать с небольшим лет это простительно». По мнению Коровашко, идеи «второгодника», всю жизнь пытавшегося подделать собственный диплом о высшем образовании, вызывающе неоригинальны, ведь о полифонизме писал еще Вячеслав Иванов, хронотоп открыли физики, а если вникнуть в рассуждения Бахтина о формализме, то на поверку они окажутся едва ли не плагиатом в отношении критикуемого направления. В фокус читательского внимания эти работы могли попасть разве что «на контрасте с благословляемой партийным начальством продукцией» и благодаря литературоведу Вадиму Кожинову, который «личностным восприятием сумел необъяснимым образом заразить окружающих, что и положило, если разобраться, начало всей последующей бахтиномании».

Парадоксально, но в книге нет ни малейших попыток объяснить, по какой причине этот недоучка оказался культовым автором не только в России, но во Франции, США, Японии, а при Университете Шеффилда по загадочным причинам появился центр Бахтина. Впрочем, ссылки на западные исследования (в том числе и на вышеупомянутую книгу Кларк и Холквиста) в работе Коровашко практически отсутствуют, а размышления о всемирной рецепции Бахтина ограничиваются двумя крохотными абзацами. Даже случайное появление имени Умберто Эко не касается того влияния, которое Бахтин оказал на его теоретические работы и роман «Имя розы». За провозглашенной демифологизацией наследия Бахтина скрываются заурядные критические заметки. Но любопытнее понять, почему это произошло.

Дело в том, что, определяя род деятельности героя своего исследования, биограф совершил досадную ошибку: Бахтин не литературовед, потративший изрядную часть своей жизни на чтение книг по неокантианству, а философ, в мышлении которого литература стала привилегированным объектом. Его интересовали не художественные приемы, а соотношения речевых ресурсов и бытийно-исторической сцены. Литература выступила у Бахтина лучшим примером работы языка как носителя смысла, а текст — главным способом воплощения культуры (именно это и позволило философу открыть новые филологические горизонты). Концепты «смеха» или «карнавала» — это не расширение арсенала литературоведческих терминов, а способы анализа дискурсивных практик. «Роман» здесь — пространство для множества разнородных высказываний, но что важнее — путь взаимодействия с миром. А «полифония» стала не только одним из методов для исследования текстов Достоевского, но исторической схемой, предлагающей в качестве альтернативы линейной модели «вечную неготовость бытия».

Этот фундаментальный промах определяет все последующие: Коровашко критикует понятия Бахтина, считая их неудачными литературоведческими терминами и не осознавая разницы между разными способами мышления — филологическим и философским. Исследователь считает, что Бахтин питает «очевидное пристрастие не к логически точным, а метафорически ярким обозначениям», что его язык изобилует «не слишком внятными» определениями. Там, где Якобсон видел обстоятельную критику формализма, Коровашко мерещится эпигонство, а на месте манифеста интертекстуальности (подхваченного постструктуралистами) биограф видит лишь «квазинаучные фантомы и призраки». Стоит ли говорить о том, что тема рецепции Бахтина философами в этой книге даже не поднимается, а работы Кристевой и Тодорова в библиографии отсутствуют.

Речь идет не о том, что философ, обратившийся к литературе, обладает сакральным знанием о любом художественном объекте и никогда не ошибается. Просто указания на эти «ошибки» отнюдь не достаточно для низвержения философии: вспомним претензии античников к Ницще или тезисы Декарта, опровергнутые современной физикой. Философ работает в другом поле, и поэтому филологическая критика здесь всегда будет бить мимо цели. Единственным способом пошатнуть концепт может быть указание на философскую проблему, которую он не способен решить, потому что для этого решения требуется новый концепт. Философские разработки способны взаимодействовать между собой (как «или-или» Кьеркегора и «диалог» Бахтина), но не выступать в качестве частных случаев и тем более — не дублировать друг друга. Концепт обретает смысл только как новое событие, каким и стали для всего мира книги о Достоевском и Рабле. И «критиковать» в данном случае означает, если процитировать Делёза и Гваттари, — «констатировать, что старый концепт, погруженный в новую среду, исчезает, теряет свои составляющие или же приобретает другие, которые его преображают».

Подобным образом можно взглянуть, например, на концепт «мениппеи»: дело не в том, что Достоевский не может быть прочитан через эту оптику — в конце концов, не нужно забывать, что Бахтина занимают не литературные аналогии, а фиксация определенного способа письма, фундаментом которого он объявляет амбивалентность. Проблема в другом: фразы вроде «вся жизнь в селе Степанчикове приобретает ярко выраженный карнавальный характер» вызывают сомнение, потому что мы попадаем на территорию, которую явно неспособен охватить концепт «мениппеи». «Карнавал» практически перестает работать в этом поле, а большую работоспособность здесь демонстрирует, например, предложенный Сартром и Камю концепт «абсурда». Возможно, именно поэтому помимо «мениппеи» Бахтину потребовались «романтический гротеск» и «мотив безумия» (впрочем, в разговоре о Гоголе он употребил слово «абсурд», хотя и с приставкой «веселый»; а несколькими десятилетиями ранее применительно к Ницше писал об «абсурде современного дионисийства»).

Итак, филологический инструментарий неприменим для критики философских концептов. Посвящая более сотни страниц ранним работам Бахтина, автор рассматриваемого исследования проходит мимо их онтологической проблематики. Неудивительно, что работа «К философии поступка» напоминает ему «довольно дырявое и даже местами истлевшее покрывало, растянутое на остриях нескольких слов-понятий» (даже здесь вывернуть наизнанку цитату из Блока оказалось более важным, чем вникнуть в анализируемый трактат). Коровашко полагает, что этот текст посвящен социально-этической проблематике. Если бы биограф ознакомился с короткой — и к слову, весьма критической — статьей Владимира Бибихина о том же самом тексте, то можно предположить (пусть и с небольшой долей вероятности), что он открыл бы для себя иной способ прочтения. Бибихин обращает внимание на то, что «у долженствования в конструкции Бахтина не этическая, а бытийная природа». Более того, в этом неоконченном трактате Бахтин убедительно демонстрирует, что «пути от построек культуры обратно к неповторимому поступку их создания уже нет». И центральными здесь оказываются отнюдь не вариации категорического императива, а открытая событийность бытия. В рассматриваемом контексте это, быть может, лучший пример того, как работает философия: благодаря критическому прочтению упомянутого текста у Бибихина появился собственный концепт «события мира», не совпадающий с теоретическими разработками Бахтина, но вступающий в диалог с его понятиями и одновременно демонстрирующий, что онтологии тесно в рамках «концепта».

Увы, подобных тем в теоретических главах неудавшейся биографии обнаружить не удастся. Коровашко считает, что основная мысль, излагаемая в тексте Бахтина, «сводится к требованию быть честным перед самим собой». Остается только констатировать, что книжные развалы пополнились еще одним сомнительным исследованием, в заключительном предложении которого «память о трудах и днях Бахтина» патетически названа «широко распахнутой дверью». Некоторые книги похожи на двери, которые хочется поскорее захлопнуть.

Комментарии