Сергей Ушакин

Образы образов: o постколониальных архивах замещающей фотографии

«Нерепрезентируемое»: истоки понимания

4 287

4 287

© Герхард Рихтер. «Портрет Шмела». 1964 г.

Каковы фотографические возможности головы? [Фотопортреты] с самого начала пытались не столько воспроизвести предмет своего изображения, сколько продемонстрировать все те эффекты, на которые этот предмет способен.

Зигфрид Кракауэр

Мужчина в военной форме позирует перед камерой, стоя на открытой террасе, расположенной где-то высоко в горах. Под ним — далеко внизу — море бесшовно сливается с небом, формируя однородный план. Одной рукой мужчина держится за ограду террасы, другая — непринужденно упирается в пояс. Располагаясь вне центра, вертикаль военного тела оказывается тем не менее в фокусе, структурно усиленном параллелями горизонтальных перекладин ограды.

Этот портрет мог бы быть вполне типичным примером фотографии «из отпуска», если бы не отсутствие одной важной детали: головы мужчины. Фигура военного обрезана на уровне его плеч. Но, несмотря на радикальность этого «расчленения» предмета изображения, фотография производит на редкость умиротворенное впечатление. При всей своей обезглавленности фигура не теряет ни уверенности в себе, ни ощущения контроля над ситуацией (Илл. 1).

Под названием «Присутствие» этот снимок вошел в серию, созданную Сергеем Кожемякиным (1956 г.р.), одним из основных представителей Минской школы творческой фотографии. Слово «созданный» в данном случае отражает характер серии лишь отчасти. Все фотографии серии основаны на снимках, которые Кожемякин позаимствовал из домашних альбомов своих родственников. Перефотографировав старые фотографии, Кожемякин собрал их вместе в небольшую серию, озаглавив ее «Семейный альбом: настоящие фотографии из настоящей жизни: 1953–1989» [1].

Илл. 1. Сергей Кожемякин. Присутствие. Из семейного альбома: реальные фотографии из реальной жизни: 1953–1989

В 2009 году в Минске во время моего интервью с Кожемякиным я спросил его, зачем он решил «обезглавить» военного. Фотограф заверил меня в том, что никаких модификаций исходных снимков не было — «Я бы никогда не позволил себе отрезать голову моего брата!» — и предложил свою версию прочтения этого снимка. В 1989 году, когда он начал работать над «Альбомом», термин «присутствие» был на слуху как часть политической формулы-эвфемизма, описывающей пребывание советских войск в Афганистане — «присутствие ограниченного контингента». Совместив политическое клише с готовым изображением своего брата-военного, Кожемякин в итоге предложил изобразительный комментарий по поводу происходящих событий (вывод войск из Афганистана закончился в феврале 1989 года). Фотография стала своеобразным историческим обобщением, «игрой со стереотипом», как это назвал сам Кожемякин. В итоге неудачный обрез снимка камерой превратился в концептуальный прием, в визуальную аллегорию непопулярной и плохо организованной военной интервенции: (само)уверенное тело, не обремененное присутствием разума.

Снимок во многом является «сертификатом присутствия», используя определение фотографии Ролана Барта [2]. Но это присутствие сертифицировало отсутствие субъекта. «Присутствие» делало невозможной зрительскую идентификацию с изображенным индивидом. Кроме того, «Присутствие» делало очевидным и еще одно отсутствие: авторское участие самого Кожемякина в производстве данной фотографии оказывалось удивительно нематериализованным. Активируя визуальные следы прошлого, он не оставил собственных следов.

Эта история о ретроспективной активации фотографического присутствия обезглавленного представителя советских вооруженных сил хорошо обнажает техники фигурации, которые оформились в процессе работы Минской школы фотографии (далее МШФ) на рубеже ХХ и XXI веков [3]. Череда обезличенных субъектов в работах МШФ с удивительным постоянством демонстрировала любопытный семантический эффект: субъектность в данном случае возникала не в процессе традиционного фокусирования на лицах изображаемых людей, а при помощи акцента на костюмах, позах и предметах. Лишенное своего изначального контекста, прошлое на этих фотографиях проявляло себя как сумма материальных индикаторов. История оказывалась складом готовых вещей, которые можно реактивировать, пересобрать, взять напрокат, а то и присвоить.

Я буду называть эти визуальные приемы фигурации замещающей (vicarious) фотографией как для того, чтобы подчеркнуть вторичную — readymade — природу источников этого типа фотографии, так и для того, чтобы обозначить непрямой и замаскированный тип субъектности, который возникает в этом жанре портретирования. На мой взгляд, в этом жанре визуальных интервенций можно видеть любопытный пример постколониальных присвоений, с помощью которых фотографы Минской школы воспроизводили визуальные коды и установки советского периода, одновременно смещая их фокусы и акценты. Речь пойдет лишь о двух проектах Сергея Кожемякина, но число примеров можно было бы легко увеличить.

Использование концепций постколониальной теории для прочтения поздне- и постсоветских художественных акций в Беларуси позволяет мне обозначить структурную гомологию между новыми государствами, возникшими после распада Советского Союза, с одной стороны, и более традиционными местами постколониального опыта, с другой [4]. Возникнув на развалах совсем иных режимов господства и подчинения, постколонии коммунизма сталкиваются с тем же самым вопросом, что и хорошо знакомые постколониальные сообщества Латинской Америки или Юго-Восточной Азии. А именно: «Как сделать колониальное прошлое доступным, не активируя при этом форм колониальной субъектности, которые были основой колониального опыта?» Или: «Как вписывать колониальное прошлое в постколониальный контекст?»

Замещающая фотография предлагает любопытный выход: присутствие в данном случае не связано с идентификацией. Игра со стереотипами делает возможной вторичную переработку визуальных формул советского периода и одновременно оставляет постсоветским фотографам пространство для демонстрации своего авторского несовпадения с этими формулами.

В своем исследовании постколониальных культур Латинской Америки Билл Ашкрофт привлек внимание к властной составляющей, которая во многом определяет динамику постколониального «присвоения» господствующих систем дискурсивных репрезентаций. Как отмечал Ашкрофт, колонизированные культуры абсорбируют господствующие формы, заставляя их при этом «нести ношу совершенно другого опыта» [5]. Подобные тактические оккупации утилизируют формы господствующей культуры так, чтобы нивелировать или антагонизировать культуру их происхождения. Такая целенаправленная «расфокусировка» и «реориентация» колонизующих форм необходима для того, чтобы поставить под контроль рамки и формы саморепрезентации [6].

Идея Ашкрофта о присвоении как тактической оккупации позволяет лучше понять постколониальную специфику работы с «готовыми формами» в постсоветских условиях. Постколониальное присвоение — это не только и не столько процесс пародирующего цитирования. В случае с постколониями техники присвоения — это прежде всего техники ресигнификации, техники переосмысления и гносеологической реориентации, предоставляющие подчиненным группам дискурсивную возможность дать ответ с помощью тех самых категорий, которые возникли для того, чтобы держать их в подчинении [7].

В силу своей замещающей природы вторичные фотографии Кожемякина, о которых пойдет речь ниже, не могут документировать или объективировать взгляд самого фотографа. Вместо этого они выдвигают на передний план его кураторские способности, а также те синтаксические и риторические конвенции, которые позволяют авторам осуществлять их акты миметического сопротивления. «Найденные» снимки отбираются, комбинируются и визуально трансформируются, формируя в итоге ретроспективный архив периода, который уже недоступен непосредственно. Постколониальные архивы во многом состоят из визуальных аналогов непрямой речи, демонстрируя тем самым свою конституирующую зависимость от выразительных форм, которые уже подверглись разнообразным практикам медиации. Деривативность этой визуальной продукции, разумеется, проблематична. Однако она хорошо обнажает те «парафразирующие» приемы, с помощью которых доступное визуальное наследие может подвергаться разнообразным воздействиям вторичной обработки — рефокализации, смене последовательности, тональному уплощению и т.п.

Вынимая исходные снимки из их первичного контекста, замещающая фотография особенно отчетливо демонстрирует то, что Джошуа Белл называл «промискуитетной природой» фотографии [8]. Неизвестное происхождение снимков, отсутствие информации об изображенных людях, ограниченная читаемость их изобразительного слоя, подвергшегося воздействиям времени, в значительной степени сужают возможности поиска смысла исходного содержания снимков. В то же время эта — навязанная — деконтекстуализация открывает дорогу различным формам метадискурсивных взаимодействий с присвоенными образами.

Как и «Присутствие», остальные фотографии Кожемякина, o которых пойдет речь, — это портреты. Но портреты особого типа. Обычно портрет стирает грань между медиумом и объектом репрезентации. Изобразительная цель данного жанра состоит в том, чтобы донести, точнее, визуально задокументировать референт — изображаемого индивида [9]. Портрет, таким образом, не только изображает, он еще и идентифицирует предмет своего изображения.

Однако в «Присутствии» Кожемякина жанр фотопортрета активирует свидетельскую функцию портретирования лишь для того, чтобы подвергнуть ее сомнению. Фотографическое изображение обезличенного военного крайне далеко от того, чтобы быть способом расширения личности (extended personhood) [10]. Скорее акт портретирования используется здесь для обозначения дистанцированного и дистанцирующего — не вовлеченного — присутствия его автора.

Такой визуальный подход во многом типичен для Минской школы фотографии. С их непрямыми взглядами, фрагментированными телами и деконтекстуализированными пространствами, формы самообъективации, представленные в проектах Школы, отличаются поразительной непрозрачностью и непроницаемостью. Субъективная недоступность, впрочем, компенсируется здесь обильным использованием фактуры, материальности и семантически нагруженных предметов. Позиционируя себя рядом с жанром репрезентации (и историей, связанной с этим жанром), фотографы Минской школы в значительной степени свели на нет референциальную функцию фотопортрета. Обезличивающее присвоение портретного жанра позволило им визуализировать формы своего непрямого — постколониального — присутствия.

Сергей Кожемякин во многом является симптоматичным представителем Минской школы. Как и многие его коллеги по Школе, свою профессиональную жизнь Кожемякин начал инженером, для которого фотография была чуть больше, чем хобби. Перестройка в значительной степени изменила иерархию ценностей и занятости: в конце 1980-х — начале 1990-х Кожемякин и его коллеги по Минской студии творческой фотографии становятся профессиональными фотографами. Во многом этому способствовали две важные выставки: «Новая советская фотография» в Хельсинки в 1988–89 годах и «Фотоманифест: Современная фотография в СССР» в Балтиморе в 1991 году. В обеих выставках работы минских фотографов занимали ключевое место [11]. Визуальные нарративы минских авторов имели немало общего с тематикой, традиционной для постколоний коммунизма: разные формы отсутствия и тут сочетались с попытками дистанцироваться от недавней советской истории как истории чужой и чуждой [12]. В отличие от философов или историков фотографы — в силу самой природы фотографического медиума — были вынуждены находить материальное или визуальное подтверждение местным нарративам об украденной истории и отсутствующей субъектности, демонстрируя «присутствие отсутствия в режимах визуального существования» [13]. Поэтические фантазии о золотом веке Беларуси во времена Великого княжества Литовского, популярные среди минской интеллигенции, имели ограниченную ценность для фотографов. Их визуальные проекты представили новую форму диалога с советским периодом, активно используя артефакты недавнего прошлого для комментариев по поводу настоящего.

Практически все проекты МШФ имеют политический посыл, однако почти все они остаются при этом политически амбивалентными. Диалогические и критические одновременно, эти артистические присвоения прошлого можно воспринимать как свидетельства проработки этого прошлого при помощи визуальных средств: завершенные до появления цифровых технологий, фотопроекты МШФ стали итогом интенсивных и длительных физических взаимодействий между фотографами и фотографией как медиумом. Бесконечные технические манипуляции с готовыми формами — их пересъемка, кадрирование, увеличение, множественные экспозиции, раскрашивание, монтаж и т.д. — сделали процесс постколониальной архивации прошлого на редкость тактильным.

Деконтекстуализация найденных фотоснимков — одна из ключевых черт замещающей Минской школы фотографии. Из подписей к активированным снимкам, как правило, невозможно узнать o том, кто на них изображен. Столь же привычным является и отсутствие сведений о датах и местах изначальных съемок. Любопытно, что при этом в названии своего «Семейного альбома» Кожемякин специально настаивает на его документальном характере: слово «настоящий» в названии альбома используется дважды. Как складывается эта настоящая «настоящая» жизнь?

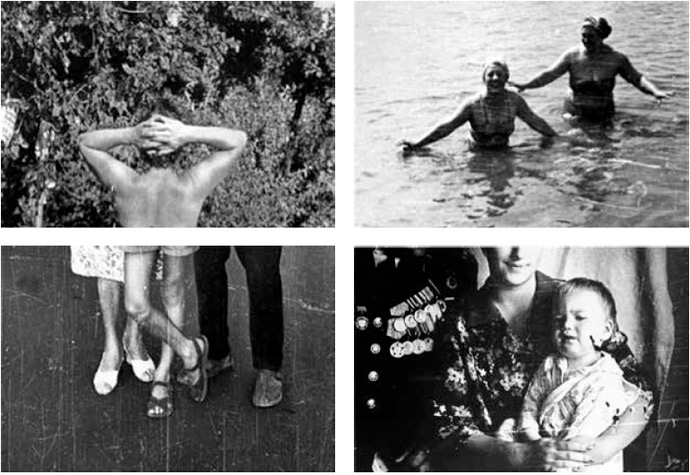

Сохраняя общую верность своей невовлеченности в отношении советского визуального наследия, Кожемякин отобрал для серии группу фотографий, которые позволяют обнажить структурирующее присутствие камеры. Показательно, что традиционные портреты позирующих родственников, снятые крупным планом — обычно составляющие большинство фотографий в семейных альбомах [14], — в фотосерии почти полностью отсутствуют. Место портретов в серии занимают любительские снимки повседневных семейных сцен: люди, купающиеся в море, загорающие на пляже или отдыхающие в городе. У большинства изображенных людей лица не искажены, но они не стали и главным фокусом снимков. Чаще всего взгляд фотографа фиксирует вещи, обычно остающиеся за кадром. Во многих случаях случайно или намеренно смещенная рамка снимка лишь усиливает эффект общей отстраненности фотографа (Илл. 2–5).

Илл. 2–5. Сергей Кожемякин. Семейный альбом: реальные фотографии из реальной жизни: 1953–1989 (подборка)

Безусловно, в этих обезличивающих/обезличенных снимках можно видеть знаки авторской власти фотографа, объективирующего предметы своего изображения. Однако «Альбом» Кожемякина — это кураторский проект, его цель не в том, чтобы демистифицировать взгляд художника, а в том, чтобы представить версию прошлого, в которой главная роль отводится эксцентрическому и маргинальному.

Симптоматично, на мой взгляд, что «Альбом» строится на полном игнорировании жанровых условностей домашних фотоальбомов. Настоящая жизнь — демонстрирует нам «Альбом» — не строится по хронологическому принципу, повторяющему биографию того или иного человека. В нем нет главных героев или узнаваемых исторических событий, нет и главной сюжетной линии. Организованный как серия, «Альбом» не поддается тематической или временной гомогенизации. Это серия фрагментов без центра и центральной идеи.

Эти разнородность и разнонаправленность являются следствием вполне осознанного выбора композиционной стратегии. «Семейный альбом» — пример фигурации, помогающий нам увидеть выражение постколониального присутствия, в котором имперское прошлое редко воспринимается в виде серии классических фронтальных портретов, организованных в виде линейной последовательности. В «Альбоме» история доступна непрямо, фрагментарно и расфокусировано, она не консолидируется в единое целое и не кристаллизируется в ключевые узлы. Присутствие в кадре в данном случае оказывается важным не менее того, что оставили за кадром. Каждый кадр становится своеобразным признанием неполноты своей репрезентирующей функции. Знаком присутствия отсутствия.

Было бы неверно рассматривать исчезновение исходного — биографического и идеологического — контекста в замещающей фотографии как ее недостаток. Деконтекстуализация, стирание истории странным образом усилили семантический потенциал фотографических репрезентаций. Активно заимствуя из прошлого визуальные формы речи, фотопроекты Минской школы трансформировали изнутри их грамматику и синтаксис.

Разнообразные технологии, позволяющие создать эффект концептуальной и изобразительной размытости (blur), столь характерные для замещающей фотографии, были не просто результатом художественных экспериментов и методологической критики. Дестабилизация границ реалистической репрезентации была также связана, с одной стороны, с желанием дестабилизировать существующие рамки истории, памяти и социального опыта, а с другой — сложившиеся конвенции режимов выразительности и документальности. Палитра методов присвоения — будь то использование готовых изобразительных форм или стилистических конвенций — была нацелена на производство копий, которые не соответствовали оригиналу [15]. Копии, дубликаты и репродукции не подчеркивали свою эквивалентность оригиналу и не пытались восстановить связь с прошлым. Итогом становилась тревожащая неясность.

Илл. 6. Сергей Кожемякин. Трансформация образа, 1988

«Трансформация образа» (Илл. 6) Сергея Кожемякина (1989) стала одной из самых ранних работ МШФ, в которой повтор с различием — целенаправленное производство непохожих копий — превратился в сознательный художественный прием. В техническом смысле эта сложносоставная фотография не является портретом. Точнее, она является сериальным изображением канонической скульптуры стоящего Ленина. Четыре экземпляра одной и той же фотографии были обработаны по отдельности, а затем скомпонованы и сфотографированы в качестве единого снимка. Композиционная структура общего снимка обманчиво проста. Тонкая белая сетка координат сводит и изолирует четыре морфологически идентичных снимка, в которых фигура вождя функционирует в качестве визуального и семантического центра. В каждом отдельном снимке фигура остается неизменной, но в каждом сегменте серии пространство вокруг скульптуры меняет свою тональность и плотность. При этом, несмотря на четкость координирующей сетки, смена световой тональности в сегментах лишена линеарной последовательности. Принцип чередования образов-звеньев не очевиден: траектория движение от светлых дней ленинизма к его закату непредсказуема.

При всем техническом минимализме, дифференциальное тонирование снимков производит важный семантический эффект. По мере уплощения светового пространства, трехмерный Ленин начинает терять свою объемность, превращаясь постепенно в плоский силуэт, готовый уступить окружающей его тьме: Ленин-референт становится Ленином-симулякром [16]. Сходной эпистемологической трансформации подвергается и фон: белая пустота инструментализируется как негативное пространство, которое может усилить или размыть границы монумента.

Смена световой тональности в кадрах-эпизодах делает невозможным последовательное прочтение общего снимка. Восприятие вынуждено быть сравнительным: чтобы понять, как происходит трансформация образа, зритель должен отвлечься от центрального положения скульптуры в каждом кадре и проследить смену фона. Таким образом скульптура, лишенная своей эпистемологической автономии, лишается и своей семантической гегемонии. Каждая итерация монумента должна прочитываться дифференциально — в позитивном и негативном сопоставлении со скульптурами и контекстами в соседних сегментах.

Децентрирующий эффект работы становится еще более очевидным, когда серия воспринимается в виде единой рамки: в центре серии оказывается пустота, подчеркнутая крестом пересекающихся линий решетки координат. Как демонстрирует композиционная структура «Трансформации образа», пространственный центр не в состоянии служить ни семантическим мотором картины в целом, ни его семантическим якорем. Понимание визуального высказывания оказывается в зависимости от способности воспринимать его эксцентрически — вне центростремительной логики традиционного нарратива.

Изменение роли и смысловой функции фона, ярко продемонстрированное в «Трансформации образа», не является случайным. В своих работах Кожемякин последовательно акцентировал важность фактуры, сохраняя на перефотографированных снимках следы времени — в виде царапин и пятен. Однако в «Трансформации» фактура лишилась своей пассивной — свидетельской — функции и превратилась в активное выразительное средство, дающее возможность драматически превратить пустой фон скульптуры в передний план, угрожающий поглотить саму скульптуру. Поверхность изобразительного пространства выступает в данном случае как автономное выразительное средство.

Разумеется, в своем открытии интерпретационных возможностей фотографического эпидермиса Кожемякин не одинок. Однако его «Трансформация» стала важным этапом, позволяющим перейти от разнообразных попыток активировать новые семантические слои найденных фотографий при помощи их пространственных или временных реконтекстуализаций к очевидно интервенционистским подходам, нацеленным на модификацию самой структуры оригинала. Трансформация замещающей фотографии в искусство дерматологической пластики — это не просто визуальный трюк. Этот переход позволил присвоить фрагменты господствующего визуального режима при одновременном введении дополнительного слоя, уровня, покрова, способного сделать очевидным сам процесс присвоения.

Чтобы лучше понять особенность этой визуальной демонстрации непрямого — нефигуративного и ненарративного — авторского присутствия, я хочу сравнить его с работой немецкого художника Герхарда Рихтера. Визуальные опыты Рихтера по присвоению документальных медиа — прежде всего фотографии — могут восприниматься как предтеча жанра замещающей фотографии, возникшей позднее в Минске, хотя никто из фотографов Школы, с которыми я проводил интервью, не был знаком с работами Рихтера в конце 1980-х — начале 1990-х. Знаменитая работа «Дядя Руди» (Uncle Rudi) в данном случае особенно показательна.

Илл. 7. Герхард Рихтер. Дядя Руди, 1965

«Дядя Руди» (1965) (Илл. 7) — типичный пример фотографий ручного производства (hand-made photographs) — живописных картин, тщательно воспроизводящих исходные фотографии [17]. Картина является портретом родственника художника: в форме немецкого вермахта Руди стоит у стены, неловко улыбаясь. Основой картины стало семейное фото, цветовая гамма картины повторяет цветовую гамму черно-белой фотографии. При всем своем миметизме итоговый образ далек от того, чтобы быть семантически прозрачным: Рихтер разрушил фотореализм своей почти законченной картины, обработав ее влажную поверхность сухой кистью. Размытость, возникшая в результате механической интервенции, превратила живописную фотографию странно улыбающегося нацистского офицера в изображение призрака.

Исследователи Рихтера обычно видят в этом противоречивом сочетании прозрачности документальной фотографии и непроницаемости художественного метода метакомментарий Рихтера по поводу принципиальных стилистических различий между фигуративной живописью соцреализма (до своего побега в Западный Берлин в 1961 году Рихтер работал художником в ГДР) и абстрактной живописью западного неоавангарда [18]. В контексте моего обсуждения жанра замещающей фотографии «Дядя Руди» интересен не столько как отражение дисциплинарных различий в области истории искусства, сколько как художественное проявление социальных условий, которые сделали возможным и эффективным рихтеровской прием целенаправленной размытости.

Бенджамин Бухло, ведущий специалист по Рихтеру, видит в его сознательном искажении портрета родственника выражение исторически специфического препятствия (impediment), связанного со стремлением «подвергнуть одновременной проработке две вещи: запрет на живописную репрезентацию (pictorial prohibition) нерепрезентируемой темы (семейные связи с фашистским наследием в целом и фашистским наследием в области живописи в частности) и необходимость репрезентировать этот предмет в рамках изобразительных конвенций, которые традиционно служили целям исторической памяти (historical recollection)» [19].

Непроницаемость «Дяди Руди» вызвана попыткой представить ужас нацистского прошлого не столько при помощи создания адекватно ужасного визуального повествования, сколько посредством сознательной дезорганизации самого процесса визуальной артикуляции. Нерепрезентируемая тема в данном случае дает о себе знать не через традиционное молчание в виде цезур и семантических провалов. Нерепрезентируемое манифестирует себя через специфическую форму искаженного повествования. Живописные искажения — будь то сдвиги визуального синтаксиса, царапины поверхности или размытые формы — указывают на «конфликт между необходимостью конструирования исторической памяти и неадекватностью рациональных средств, доступных для этой цели» [20].

Не стоит впадать в излишнюю онтологизацию этой неадекватности рациональных средств. Нерепрезентируемость нерепрезентируемого в работах Рихтера, как отмечали многие критики, может, и являлась данностью, но эта данность была социально и исторически обусловлена. Стефан Гермер справедливо подчеркивал, что «открыто сталкивая живописное произведение с историей, которую оно не может ни трансформировать, ни преодолеть», Рихтер предложил «замену (substitute) тем общественным дискуссиям, которые так и не состоялись» [21].

Мне бы хотелось выделить несколько важных параллелей между рихтеровским «Дядей Руди» и проектами Минской школы фотографии. В обоих случаях мы имеем дело с работами, строящимися на воспроизводстве готовых артефактов. В обоих случаях содержание изображения оказывается целенаправленно неотчетливым, благодаря размытости, фактуризации, тонированию и т.д. Традиционные конвенции портретного изображения активируются в обоих случаях, но лишь для того, чтобы демонтировать их изнутри при помощи обезличивания субъекта. Сознательно избегая нарративной завершенности, в обоих случаях авторы сдвигают бремя интерпретации на зрителя. Наконец, в обоих случаях визуальные интервенции возникли как примеры «тихой конфронтации» [22], бросившей вызов проблематичной ситуации, в которой темы исторической вины и индивидуальной ответственности оказались приглушенными, если не полностью подавленными.

Проводя эти параллели, я далек от того, чтобы видеть некую историческую равнозначность между постнацистской ситуацией Рихтера и постколониальной ситуацией в Беларуси: нерепрезентируемое в каждом случае, безусловно, свое. И все же. Сходство форм активации прошлого, которое нельзя ни трансформировать, ни преодолеть, обнажает одну и ту же методологическую проблему, с которой столкнулись оба общества: когда потребность в репрезентации исторического опыта — колониального или не очень — оказывается ограниченной неадекватными средствами репрезентации, выходом может служить последовательное обнажение этой неадекватности. Как сказала Гертруда Кох, «если реальность не может быть понята, то ее наиболее адекватной картиной будет та, в которой обещание смысла будет наименьшим» [23].

Примечания

1. См. сайт фотографа kozhemyakin.dironweb.com

2. Barthes R. Camera Lucida; Reflections on Photography. N.Y., 1981. P. 87.

3. Работы участников МШФ см. в Коллекции пАРТизана под редакцией Артура Клинова (index.kalektar.org/i/collection-partisan/)

4. Вопросы о приложимости постколониальной теории к посткоммунистическому опыту я оставлю за рамками данного текста. Подробная дискуссия на эту тему в моих статьях: How to Grow out of Nothing: The Afterlife of National Rebirth in Postcolonial Belarus // Qui Parle. 2017. Vol. 26. No. 2; В поисках места между Сталиным и Гитлером: О постколониальных историях социализма // Ab Imperio. 2011. № 1.

5. Ashcroft B. On Post-colonial Futures: Transformation of Colonial Culture. L., 2001. P. 32.

6. Ibid. P. 16.

7. См.: Ginsburg F.D. Screen Memories: Resignifying the Traditional in Indigenous Media. // Media Worlds: Anthropology on New Terrain / Ed. by F.D. Ginsburg, L. Abu-Lughod, and B. Larkin. Berkeley and Los Angeles, 2002. P. 51.

8. Bell J.A. Promiscuous Things: Perspective on Cultural Property through Photographs in the Purari Delta of Papua New Guinea // International Journal of Cultural Property. 2008. Vol. 15. P. 124.

9. См.: Buchloh B.H.D. Residual Resemblance: Three Notes on the Ends of Portraiture // Face-Off: The Portrait in Recent Art / Ed. by M. Feldman. Philadelphia, 1994. P. 54–55.

10. См.: Edwards E. Photographs and the Sound of History // Visual Anthropology Review. 2005. Vol. 21. No. 1-2. P. 31.

11. Подробнее об истории школы см.: Новая хваля. Беларуская фатаграфiя 1990-х. Менск, 2013.

12. См. мою статью: В поисках места между Сталиным и Гитлером: О постколониальных историях социализма // Ab Imperio. 2011. № 1.

13. См.: Demos T.J. Return to the Postcolony: Specters of Colonialism in Contemporary Art. Berlin, 2013.

14. См.: Bourdieu P. Photography: A Middle-brow Art / Trans. Sh. Whiteside. Stanford, 1990. P. 80.

15. См.: Ashcroft. Post-colonial Transformation. P. 22.

16. См.: Foster H. Death in America. October, 1996. Vol. 75. P. 38–39.

17. См.: Crow T. Hand-Made Photographs and Homeless Representations // Gerhard Richter: Early Work. 1951–1972 / Ed. by Chr. Mehring, J.A. Nugent, and J.I. Seydl. Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2010. P. 47–58.

18. Об истории «Дяди Руди» см.: Curley J.J. Gerhard Richter’s Cold War Vision // Gerhard Richter. P. 11–36.

19. Buchloh B.H.D. Divided Memory and Post-Traditional Identity: Gerhard Richter’s Work of Mourning // Gerhard Richter. P. 74.

20. Ibid. P. 74.

21. Germer St. Unbidden Memories // Gerhard Richter. 18. Oktober 1977. L., 1989. P. 9.

22. См.: Green T. ‘Uncle Rudi’ and Quiet Confrontation // Modern Art Notes. 2009. August 11.

23. Koch G. The Richter-Scale of Blur // Gerhard Richter / Ed. B.H.D. Buchloh. October Files 8. Cambridge, 2009. P. 40.

Источник: Удел человеческий. Т. 1. С. 149–162.

Комментарии